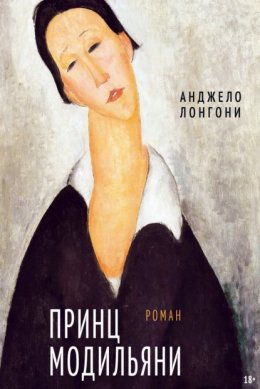

Принц Модильяни

Angelo Longoni

MODIGLIANI IL PRINCIPE

© 2019 by Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano, www.giunti.it

© Лилия Фунтова, перевод на русский язык, 2022

© А. Ахматова, наследники, 2022

© М. Д. Яснов, наследники, перевод на русский язык, 2022

© АО «Издательский Дом Мещерякова», 2022

Евгения Гарсен

Самый любимый ребенок.

Ни одна мать не должна так думать и выделять кого-то из детей. Предпочтение – непростительно, и даже то, что я воспитываю детей одна, не может служить оправданием.

Своего мужа я никогда не любила и почти не видела. Этот человек гораздо больше увлечен своими угольными шахтами, чем нашей семьей, и способен лишь оставлять меня беременной во время своих редких наездов домой с работы на Сардинии. Семья Модильяни не существует. Я – как Модильяни – не существую.

Для всех я – Евгения Гарсен: и мужчина, и женщина в доме, одновременно отец и мать. От семьи Модильяни я ничего не ожидаю: ни помощи, ни поддержки, ни – тем более – обсуждения моих возможных ошибок.

Мой муж не подвержен риску предпочтений, потому что ему одинаково безразличны все его дети. Я же люблю их всех, но одного из них – особенно, потому что он уникальный и уязвимый.

«Самый любимый ребенок».

Семья Гарсен – французские евреи родом из Марселя. Мы вели дела в Ливорно и впоследствии перебрались туда. Мы образованные, эксцентричные, утонченные, космополитичные, свободомыслящие.

Модильяни – ортодоксальные евреи из Ливорно, богатые, но неотесанные. Семья владеет угольными шахтами, которые в прошлом были прибыльными, но теперь пришли в упадок. Когда-то они жили в особняке на виа Рома и имели слуг, – но того дома больше нет, Модильяни его потеряли. Удача часто устает сопутствовать все время одним и тем же.

Когда я рожала Амедео, четвертого и последнего ребенка, на моей кровати были нагромождены все ценные вещи, которые у нас остались, поскольку неизвестно кем придуманный стародавний закон запрещал наложение ареста на любой предмет, находящийся на кровати роженицы. Так нам удалось спасти некоторые ценности – судебные приставы пришли одновременно с родовыми схватками. Мой «любимый» супруг был не в состоянии защитить меня даже в этот деликатный и болезненный момент! Но что ему было известно о схватках, разрывах, крови и плаценте? Он был сведущ только в том, что входило, но не в том, что выходило.

Сразу после этого мой муж опять уехал на Сардинию, а я засучила рукава. Я содержала детей благодаря доходам от своей начальной школы, частных уроков французского и переводов. Разумеется, я лично занималась обучением своих детей. Я воспитывала Амедео образованным, утонченным, чувственным. Французский стал его родным языком наравне с итальянским. Я призывала его следовать своим мечтам и не бояться быть амбициозным.

В одиннадцать лет Амедео заболел плевритом. Все врачи говорили, что он не справится с болезнью.

Видеть его обессиленным было ужасно. Я бы предпочла быструю смерть, только бы не видеть его страдания: боли, хрипы, лихорадку… Никто не говорил о выздоровлении: с самого начала считалось, что он обречен.

Гарсены не особенно религиозны – мы умеренные атеисты. Точно не зная, который из богов сможет спасти жизнь одиннадцатилетнему мальчику, я молилась им всем, чтобы не ошибиться. Я приходила и к раввину, и к священнику, притворяясь верующей перед ними обоими. Я бы попросила помощи и у мусульманина, если бы таковой мне встретился, и даже у колдуна или ведьмы. Знахарка готовила мне целебное снадобье, гадалка читала мне по руке, я ставила свечи в храме и окропляла Амедео святой водой. Я читала еврейскую исцеляющую молитву «Ана эль на рефана ла», ту же, что Моисей обратил к Богу для спасения своей сестры Мириам. Я пробовала, даже зная, что я не так важна в глазах Господа, как Моисей и его сестра. Я подолгу беседовала с раввином, и он позволил мне окончательно понять причины атеизма Гарсенов.

Меня интересовала только одна проблема: мой сын. Поэтому я просила различных «богов» соединиться в едином Боге и избавить моего сына от болезни.

И случилось чудо – Дедо выздоровел. Он мучился, потел, кашлял, долгое время был при смерти – но вернулся ко мне.

Поскольку я молилась всем богам сразу, я не знала, кого из них благодарить. Но я убеждена, что произошло нечто мистическое и некие высшие силы нам все-таки помогли.

«Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Спасибо».

Спустя три года Дедо заболел тифом. Снова лихорадка и нестерпимые головные боли.

– Мама, голова… что с моей головой?.. Мама, помоги мне…

– Ничего страшного, дорогой. Вот увидишь, скоро пройдет.

Потом появились боли в животе, диарея, пятна на коже. Однажды он лишился чувств, весь обмяк – и я подумала, что он умер, задохнувшись в своей желтой рвоте.

Я начала все снова. Если один раз это сработало – то могло и еще раз. Я снова побеспокоила раввина, священника, знахарку и гадалку, я снова ставила свечи, брала святую воду и читала молитву «Ана эль на рефана ла».

Дедо преодолел и этот кризис. Все эти болезни были испытаниями для него и для меня, препятствиями, благодаря которым мы становились лучше и сильнее. Я и мой сын оказались связаны борьбой, и лишь вместе мы победили.

Врачи, которые считали его безнадежным, говорили, что произошло чудо, нечто вроде воскрешения. А я считаю, что настоящее чудо заключалось в его желании жить.

– Мама, знаешь, когда у меня был сильный жар, я видел разных людей.

– Дорогой, это был сон. Возможно, тебе приснился кошмар.

– Они были хорошие, спокойные, добрые, но грустные.

– Почему они были грустные?

– Не знаю. Они были тонкие, изящные и никогда не смеялись, лишь слегка улыбались. Но их улыбки были грустными.

Эти персонажи его болезненных снов-видений – спокойные, приятные и улыбающиеся, идеальные люди, в некоторой степени более чувствительные, красивые и утонченные, – не были счастливы, но они и не страдали. Он говорил, что они печальны, но спокойны. Возможно, это то, чего он желал для себя и для меня – спокойствия, отсутствия раздражения, возможно, и легкой грусти, но не более того, и улыбки, которая выражает принятие той судьбы, что тебе досталась.

Дедо – ребенок, который повзрослел раньше времени; он уже в детстве знал о смерти и боли. Но, несмотря на все страхи и отчаяние, смог остаться чистым и рассудительным.

Следующее испытание стало самым страшным: туберкулез, неизлечимая болезнь, от которой не существует лекарств, основная причина смертности в Европе. Болезнь то затихает, то обостряется, и длится всю жизнь. (И эта жизнь коротка.)

Кажущиеся моменты спокойствия быстро проходят, возвращаются кашель и температура. Для рецидива достаточно усталости, переохлаждения или простуды.

Темная кровь выходит из легких и подступает к горлу, ей забрызганы простыни и подушки. Потом боль затихает – но только чтобы вернуться вновь, еще с большей жестокостью.

Мне пришлось полностью посвятить себя ребенку, я забросила переводческую работу и свои обязанности в школе, которую я основала. Хорошо, что мой брат Амедео, в честь которого я и назвала сына (и он очень любит Дедо), – единственный из семьи Гарсенов, кто умеет вести дела, – предложил финансовую помощь.

Когда туберкулез немного затих, Дедо снова заболел. На этот раз – скарлатина. Сколько можно! До какой степени можно испытывать стойкость матери? Насколько жестокой может быть природа в отношении такого хрупкого и беззащитного существа, как Дедо? Если существует тот Бог, который каждый раз его излечивал, то Он же играет с нашей жизнью самым бесчеловечным образом. Я очень злилась на все те божества, к которым обращалась, и решила верить исключительно в своего сына и в его способность противостоять болезни. Конечно, я была рядом с ним и в этот раз.

– Мама, они вернулись. Эти люди, которые отличаются от нас. Они правда хорошие, и они меня любят.

– И что они тебе говорят?

– Они не говорят. Это добрые люди, они тоже страдали. У них хороший цвет лица. Они улыбаются.

– Значит, они выздоровели.

– Наверное, да. Может, они добрые, потому что выздоровели.

Как можно не обожать ребенка, способного на подобные рассуждения? Сопоставить доброту, спокойствие и безмятежность с фактом познания и преодоления боли – весьма неординарный ход мысли.

…Дедо все преодолел и в этот раз. Он выздоровел.

Учился он дома, я сама его всему обучала. Он читал поэтов, философов, изучал математику, мы постоянно говорили по-французски. Однажды он подошел ко мне и сказал с улыбкой:

– Я хочу быть художником.

Кем бы ни захотел стать Дедо, я приложила бы все силы, чтобы помочь ему реализовать свою мечту. После того, что он вытерпел, у него было особое право на жизнь.

Учителя. 1899

Для таких, как я, выросших без отца, отсутствие учителей не так важно. У меня была только одна настоящая учительница – моя мать.

Но в обучении живописи мне все-таки нужен был человек, на которого я бы мог равняться. Знакомство с Гульельмо Микели стало своего рода ответом на этот запрос.

(Позднее я понял, что необходима осмотрительность в выборе преподавателя. Никто не может тебя так разочаровать, как отец или наставник. Я был разочарован обоими.)

Гульельмо Микели родом из Ливорно, как и я. В двадцать пять он участвовал в выставке во Флоренции и в выставке изящных искусств в Риме, в тридцать основал художественную школу.

Микели умеет работать в разных техниках – маслом, акварелью, пастелью. Раньше он был бедным, а сейчас зарабатывает живописью, гравюрами и иллюстрациями. Но в его работах нет ничего впечатляющего.

Я наблюдаю за Микели, пытаясь его понять, – и чем дольше смотрю, тем сильнее хочу никогда не стать ему подобным. Другие ученики, наоборот, преданы ему и повинуются каждому его слову. Во время уроков я все делаю без энтузиазма, но стараюсь быть точным. Я никогда не проявляю неприязни или недоброжелательности, я воспитан и сдержан.

Микели был любимым учеником Джованни Фаттори, которого все считают мастером, и каждое лето Фаттори приезжает его навестить. Их картины похожи друг на друга как две капли воды. Оба пишут пейзажи, лодки, быков, лошадей. Один научил другого рисовать животных, а тот, в свою очередь, научил первого рисовать лодки. Их пейзажи и лодки оставляют меня абсолютно равнодушным. Мне нечего добавить к их дискуссиям. Я наблюдаю их за работой – и мной овладевает скука.

Фаттори – представитель художественного направления маккьяйоли[1], Микели – представитель постмаккьяйоли. Разница лишь в приставке «пост». Не понимаю, почему нужно определять себя каким-то словом. Микели говорит, что это решают другие: искусствоведы, владельцы художественных галерей, продавцы картин.

Возможно, преподавателю необходимо ощущать потребность в передаче своего искусства, но таким образом можно научить только быть себе подобными. Фаттори учит Микели, а Микели – нас. Что из этого следует? Обучение заставляет всех рисовать одинаково?

Микели женат на внучке скульптора Джованни Пагануччи, и иногда он рассказывает о скульптуре. Только это меня и увлекает. Скульптура мне интереснее живописи, особенно по сравнению с пейзажами. Скульптуры – живые, настоящие, реальные, объемные. Я бы хотел научиться ваять. Но, может быть, невозможно научиться ни живописи, ни скульптуре. Нужно делать, пробовать…

Оскар

– Амедео, ты разве не доволен?

– Не знаю. А ты?

– Я? Думаю, что да. Да, точно: я доволен.

– Оскар, тогда объясни мне, почему ты доволен. Может, и я смогу понять.

Оскар сочувственно улыбается.

У меня никогда не было друзей. Я познакомился с ним здесь, в школе Микели, и он стал моим лучшим другом. Оскар старше меня почти на восемь лет, однако он ни разу не дал мне этого почувствовать. Он никогда не соперничает, не пытается показать свое превосходство, не отказывается поговорить со мной или дать мне совет. Оскар – здравомыслящий и практичный, а мне как раз не хватает именно этих качеств.

– Амедео, я считаю так: живопись – это ремесло.

– А не искусство?

– Это тоже. Но искусство без ремесла не получится. Маэстро Микели все время говорит, что сначала нужно научиться изображать реальность. Позже, со временем, проявится искусство, если есть способности.

– И ты согласен с этим?

– Да.

По сравнению со мной Оскар – мужчина. Он через многое прошел, потерял отца, когда был еще ребенком, и с тех пор вынужден заниматься тяжелой и грязной работой, чтобы позаботиться о семье. Я сопереживаю беднякам и тем, кто зарабатывает на жизнь изнурительным трудом. Я люблю Оскара за то, что он работает в порту и иногда приходит в мастерскую Микели с порезанными руками, грязными и рассеченными ногтями, иногда от него воняет рыбой, иногда он хромает или жалуется на боли в спине. Бедность Оскара сродни моему незавидному здоровью.

– Знаешь, Оскар, когда я вижу написанные тобой фрукты или натюрморты, мне кажется, что твои картины лучше реальности. Ты используешь более насыщенные цвета. Твои яблоки краснее, они кажутся блестящими и сияющими. Я бы с бо́льшим удовольствием съел твои яблоки, а не настоящие. Потому, Оскар, твоя живопись лучше той реальности, о которой говорит Микели.

– Спасибо.

Оскар смеется, ему весело со мной. Он тоже меня любит, он единственный, кто знает все о моих болезнях. Но он умеет хранить секреты. Я попросил его никому не рассказывать про туберкулез – и он держит рот на замке. Я знаю, что могу доверять ему.

Оскару достаточно одного взгляда, чтобы понять, что я чем-то недоволен или плохо себя чувствую. Когда я кашляю, он смотрит на меня встревоженно и спрашивает глазами, не нужна ли мне помощь.

Что я такого сделал, чтобы заслужить любовь друга, который на столько лет меня старше? Не знаю. Это большая удача, потому что эта дружба позволяет мне развиваться. Оскар разговаривает со мной как со взрослым. Я завидую его опыту, а он однажды признался, что завидует моим способностям к живописи.

– Ты только посмотри на нас: сидим на природе и рисуем никому не нужные деревья.

– Деревья сложно рисовать. Амедео, однажды тебе это пригодится. Микели говорит, что сначала ты изучаешь приемы, а потом используешь их по своему усмотрению.

– Сидим на солнце, как дураки. Посмотри на остальных.

Я указываю Оскару на наших коллег, сидящих на лужайке. Более удачливые расположились в тени деревьев, остальные покрыли голову платком.

– Дедо, ты должен быть терпеливым.

– Тут много говорят об импрессионистах и маккьяйоли, но в мире есть и другие художники. Мне интересно увидеть мир.

– Увидишь. Ты все увидишь, не торопись. У тебя нет терпения.

– У меня нет времени, Оскар. Это другое.

– Не говори чепухи, меня это раздражает.

– Это не чепуха. Ты единственный, кто знает обо мне все.

Оскар становится серьезным.

– Знаешь, сколько я видел больных чахоткой? Тем не менее они работают на рыбном рынке или в порту, может даже бок о бок со мной. Люди, которые горбатятся целыми днями. И они не умерли, работают себе. Не все умирают, понимаешь? Если ты будешь хорошо питаться, не будешь шататься допоздна и напиваться, а зимой будешь тепло одеваться, то сможешь довольно долго прожить.

– Оскар…

– Ну что Оскар? Я больше не желаю слышать, что у тебя нет времени. Ясно? Слушай, я выше и крупнее тебя, и если я дам тебе оплеуху, ты это надолго запомнишь.

Я киваю, но при этом я не слишком убежден.

– Оскар, а кому ты хочешь продавать свои картины?

– Кому угодно, лишь бы платили. Что за вопрос? Уж лучше рисовать, чем разгружать ящики в порту.

Он расхохотался. Боюсь, что Оскар не понял смысла моего вопроса.

– Ты их тут хочешь продавать? В Ливорно?

– А что, разве деньги жителей Ливорно пахнут по-другому?

– Значит, ты думаешь рисовать для людей?

– Ах, ты меня спрашиваешь, хочу ли я рисовать для продавцов картин?

– Или для художественных галерей, выставок.

– Я хочу рисовать ради удовлетворения тех, кто платит.

– Получается, и для того, чтобы буржуа повесили твои картины в своих гостиных?

– Конечно! У буржуа есть деньги.

Я подшучиваю над ним:

– В воскресенье на семейном обеде гости едят каччукко[2], и один из них замечает: «Какая прекрасная картина. Кто ее написал?»

Оскар подыгрывает мне, имитируя голос воображаемого богатого покупателя:

– Кто ее написал? Гилья, художник из Ливорно, очень талантливый. Если хотите, я вам его представлю. Вы зададите ему тему, и он выполнит работу, как вы пожелаете. А потом повесите картину у себя в гостиной.

– Какая тоска.

– Нет же! Какая красота! Подумай только, если обо мне пойдет молва, я смогу продавать картины в Виареджо, Кастильончелло, а может, даже и в Пизе.

– Ты мечтаешь добраться до Пизы – а я до других стран.

– А ты знаешь, что итальянское искусство – лучшее в мире? Если хочешь уехать, поезжай во Флоренцию. Ты был во Флоренции?

– Нет. Но Флоренция совсем близко.

– Когда решаешь уехать, нужно это делать постепенно. Если ты хочешь, чтобы тебя запомнили, нужно подготовиться. И не говори мне снова эту чепуху, что у тебя нет времени! Ты должен ждать столько, сколько потребуется. Однажды мы найдем продавца картин – и будем только и делать, что наблюдать, как растут наши дети.

– Оскар…

– Замолчи! Мы будем выставлять свои работы на выставках в известных галереях, наши фотографии появятся в журналах. Люди, глядя на нас, будут говорить: «Это Гилья, художник, а это Модильяни…»

Я обрываю его:

– Чахоточный.

Оскар резко поворачивается, хватает меня за шиворот и со всей силы толкает к дереву.

– А ну, прекрати! Ты понял?

– Оскар…

Он снова встряхивает меня и прижимает к шероховатой коре дерева. Кора царапает мне спину.

– Ты понял или нет?

– Да.

– Я больше не хочу слышать, что ты чахоточный. Даже в шутку. Жизнь – серьезная штука, не стоит отпускать глупые реплики. Знаешь, что я могу умереть раньше тебя? Если я упаду с подмостков на верфи или меня придавит грузом в порту, думаешь, будет разница? Откуда ты знаешь, что я проживу дольше тебя?

– Хорошо, я понял.

Оскар не отпускает меня.

– Мой отец умер молодым. Думаешь, он знал об этом заранее? Ты болен, но ты не знаешь, когда придет смерть. Так что перестань молоть ерунду и просто живи!

Оскар наконец отпускает меня и возвращается к своему мольберту под палящим солнцем. В этом его жестоком поведении я почувствовал ту же любовь, что проявляла мама возле моей кровати, когда я болел. Нет на свете двух других настолько разных людей – и все же они похожи в своем желании прекратить повторение моих навязчивых мыслей. Ласка моей матери и гнев Оскара – все это проявления любви, столь необходимой мне.

Семья

Когда я захожу домой, моя сестра Маргерита даже не здоровается со мной. Она бросает на меня презрительный взгляд и удаляется в гостиную. Я слышу, как она намеренно повышает голос, обращаясь к матери:

– Синьорино изволил вернуться.

Повисает пауза, тишину нарушает мамин вздох. Я слышу ее голос:

– Дедо.

Я захожу в гостиную и чувствую напряжение. Маргерита с суровым лицом стоит рядом с маминым креслом.

– Что такое?

Мама мне слегка улыбается, но тут же становится серьезной. Маргерита определенно еще больше раздражена.

– Что случилось?

Маргерите не терпится заговорить, но она уважительно молчит, ожидая маминых слов.

– Дедо, это правда, что говорят об Оскаре Гилья, с которым ты общаешься?

– Правда – что?

Маргерита возмущена: по ее мнению, мама начала слишком издалека, – и она решает вмешаться.

– Конечно, это правда. Думаешь, он тебе все расскажет?

– Оскар учится вместе со мной у маэстро Микели.

Маргерита уточняет:

– Он на восемь лет тебя старше.

– Да, и что с того?

Мама ходит вокруг да около.

– Дедо, когда ты решил бросить учебу в лицее ради живописи, мы нашли тебе лучшего преподавателя в Ливорно.

– Мама, Микели – единственный преподаватель в Ливорно.

– Вместо того чтобы ходить в школу со своими сверстниками и изучать латынь, ты получил эту свободу, но теперь ты ею злоупотребляешь.

– О чем ты говоришь?

Маргерита взрывается:

– Этот Оскар – мужчина, а ты – мальчишка, и не можешь делать то, что делают мужчины. Особенно если об этом узнаёт весь город.

Мама взглядом просит Маргериту успокоиться.

– Дедо, в твоем возрасте не посещают определенные места.

Она замолкает – и, кажется, она больше смущена, чем рассержена.

– Какие места?

Маргерита замечает колебание матери и переходит к делу:

– В твоем возрасте нельзя посещать бордель! Как минимум дважды ты заходил туда со своим дружком. Кроме того, ты курил! Тебя видели с сигаретой во рту.

– Вот именно, Дедо, – мама пытается вставить хоть слово, – учитывая твою болезнь, ты просто потерял рассудок.

Маргерита снова вмешивается.

– Кроме того, тебе не стыдно общаться с этим… этим…

Она уже произнесла слово «бордель» – и теперь хотела бы найти более вульгарное слово, но ее ежедневно практикуемая самоцензура явно мешает. В ее лексиконе нет ругательств, и уж тем более она никогда не произнесет сло́ва, хоть сколько-нибудь, пусть и очень отдаленно, связанного с половым актом. Моя сестра одинока, ее тело не знает ни радости, ни желаний. Ее никогда не видели с мужчинами. Все ее амбиции – быть «девушкой из хорошей семьи» и моралисткой.

– Общаться с этим… убогим.

Это самое сильное оскорбление в отношении Оскара.

– Убогий? Интересно ты судишь о людях. Может, ты забыла, что ты сестра представителя социалистов? И кто из нас двоих хуже? Я, потому что хожу в бордель, или ты, потому что называешь «убогим» работягу, который к тому же проявляет упорство в учебе? Могла бы найти более подходящее оскорбление для Оскара. Потаскун, бабник, кобель…

Маргерита оборачивается к матери:

– Мама, ты ничего не хочешь сказать?

Маме становится смешно, но она сдерживается. А я продолжаю цеплять Маргериту:

– Не можешь, верно? Твоя буржуазная мораль подавляет вульгарность. Разве не так? Оскар – бедный, и он готов браться за любую, даже самую тяжелую и грязную работу, только чтобы иметь возможность учиться и рисовать. Что плохого в том, что после этого он идет в бордель, чтобы немного расслабиться?

– Оскар пусть делает что угодно, но ты – не должен водить дружбу с тем, кто водит тебя к публичным женщинам.

– К проституткам, Маргерита. Мы их называем проститутками, или – шлюхами, потаскухами, путанами… Публичная женщина – это слишком приличное слово.

Маргерита собирается ответить, но мама прерывает нашу перебранку:

– Дедо! Послушай меня, пожалуйста. Ты знаешь, как опасна твоя болезнь…

– Мама, сейчас я прекрасно себя чувствую.

– Дедо, и все-таки не нужно подвергать свой организм испытаниям.

– У меня больные легкие, а не то, что ниже.

Маргерита в негодовании оборачивается к матери:

– Ты слышишь? Слышишь, как он разговаривает с матерью и сестрой?..

– Да, я был в борделе, и что?

Мама по-прежнему сохраняет доброжелательный тон:

– Дедо, тебе не следует курить. Это плохо для тебя, доктор ясно сказал об этом.

При этих словах моя сестра просто взрывается:

– Мама! Получается, что проблема в курении?

– Конечно: он болен.

– А как же позор на нашу семью из-за того, что этот мальчишка посещает дома терпимости? Это не в счет?

– Ты боишься, что из-за меня не найдешь мужа?

Эта фраза – словно пощечина для Маргериты.

– Что ты себе позволяешь? После всего того, что для тебя делается, ты не можешь так со мной разговаривать.

– Знаешь, публичные женщины, как ты их называешь, – очень приятные и человечные. Уверен, что ты их представляешь себе порочными. Это не так. Может, тебе самой сходить в бордель? Станешь менее черствой…

– Мама, ты должна вмешаться! Скажи ему!

– Дедо, как ты разговариваешь со своей сестрой?

– Все совсем не так, как вы себе это представляете. Если думать только о культуре, переводах и детях – настоящую жизнь не узнаешь.

Маргерите хочется выцарапать мне глаза.

– Значит, настоящую жизнь можно узнать в таких местах? Слова великого человека, который познал жизнь! Ты должен быть благодарен, что вообще жив. Многие умерли из-за подобных болезней.

– Спасибо, что напомнила, сестренка. Но, знаешь, есть много разных способов умереть. Один из них – не понимать мир. Ты думаешь, что проститутки хуже нас?

– Разумеется.

– А вот и нет. Они знают о мире гораздо больше тебя и способны разговаривать без криков и заносчивости.

– Конечно, крики они берегут для клиентов.

– По крайней мере, они не такие непреклонные, как ты.

Маргерита пытается дать мне пощечину, но я успеваю сделать шаг назад и увильнуть.

– То, что ты болен, не дает тебе право говорить все, что ты думаешь!

– Дедо, тут Маргерита права.

– Ты позоришь наш дом!

– Маргерита, не преувеличивай… – Мама пытается смягчить, но сестра продолжает:

– У тебя что, нет чувства стыда?

– Нет.

– Хватит ругаться! Разве нельзя разговаривать спокойно?

– С этим идиотом, у которого еще молоко на губах не обсохло?

Мама не слушает ее и терпеливо обращается ко мне:

– Дедо, ты должен пообещать, что больше не будешь курить.

Маргерита снова взрывается:

– Хорошо, я поняла: проблема в курении! Испорченная репутация не считается.

– Какая испорченная репутация?

– Тебя все видели! Ты даже не можешь вести себя осторожно.

– Ах, теперь проблема в осторожности? Делать, но чтоб никто не видел?

– Да, так тоже можно.

– Лицемерка! Все были в борделе. Кто там не был, тот ничего не знает о жизни.

– Ты пару раз спустил штаны – и уже знаешь, как устроен мир?

– Можно подумать, что ты знаешь, – выглядывая из-под маминой юбки и желая, чтоб все тебя называли синьориной.

Маргерита снова подходит ко мне, чтобы ударить. На этот раз она предвидит мой маневр, и я получаю по полной. В ответ я начинаю смеяться.

– Знаешь, синьоринами называют и проституток, а не только незамужних девушек.

Она впечатывает мне еще одну пощечину, но я даже не чувствую боли. Мама встает с кресла и вмешивается:

– Вы меня утомили. Я не хочу присутствовать при этих сценах, понятно? Дедо, мне неинтересно, что думают люди. Я знаю, что мужчины посещают эти места с той же легкостью, с которой идут в церковь или синагогу. По какой-то причине, которую я никогда не смогу понять, этих синьорин…

Я не даю ей закончить: это слишком заманчивый момент. Я поворачиваюсь к Маргерите:

– Видишь? Даже мама их называет синьоринами.

Маргерита не успевает ответить. Мама продолжает:

– Не знаю, почему их посещают, но они всех привлекают, и я не хочу знать, что они делают. Меня пугает, Дедо, что в таких местах можно заболеть. А неоправданных рисков необходимо избегать. И тебе не следует курить. У тебя слишком слабые легкие. Ты не такой, как твой друг. Некоторые вещи ты не можешь себе позволить. Уверена, что ты еще и пил.

– Нет.

– Не лги.

– Бокал вина.

– Тебе нельзя даже бокал вина, ты должен это понять. И я хочу кое-что сказать по поводу нравственности.

– Ну наконец-то! – Маргерита ликует.

– Я знаю, что в такие места ходят все мужчины, и не исключаю, что твой отец делает то же самое на Сардинии.

– Мама!

– Маргерита, не перебивай меня! Самое страшное – эти девушки добрые и любезные с клиентами, потому что обязаны такими быть. Проституток используют, и если б они могли, то не занимались бы этим. Ты слишком образованный, чтобы не замечать социальную несправедливость. Знаешь, что говорит Эмануэле? Что буржуа используют женщин пролетариата в том числе и для того, чтобы они раздвигали ноги.

– Женщине платят, как платят рабочему. Понимаешь? – Я не могу упустить шанс уколоть Маргериту.

– Все мужчины, которые посещают такие места, – невозмутимо продолжает мама, – делают вид, что этого не знают, а потом, за пределами борделя, презирают этих женщин, и чем больше их презирают – тем с большей легкостью их посещают. Никто не должен покупать тело. Я знаю, ты молодой и следуешь своим инстинктам. Сладострастие препятствует размышлениям, но сейчас самое время задуматься об этом. Тебе все понятно?

– Да, мама.

– Ты должен позаботиться о своем теле, оно у тебя одно и уже многое испытало. Пообещай, что будешь держаться подальше от таких мест.

– Обещаю.

Безмятежность

Пока я слушаю чужие разговоры, молоденькая Виви расстегивает мне ширинку. Я чувствую, как ее легкая, изящная рука плавно двигается и ласкает меня через трусы.

Я разглядываю ее зеленые глаза и ее белую кожу, которая кажется ненастоящей, лунной из-за бледности.

Она такая легкая, нежная, ласковая… Сложно поверить, что ее энтузиазм основан исключительно на строгих инструкциях хозяйки. Ее каштановые волосы спадают мне на плечо, выражение ее лица – мечтательное и романтичное. На ней кружевная комбинация цвета слоновой кости, она без бюстгальтера и без трусиков. Одна бретелька упала с плеча, обнажая безупречную грудь – чуть большего размера, чем можно было бы представить, исходя из ее худощавого телосложения.

Два прошлых раза я платил за Оскара, а сегодня решил заплатить он – и привел меня в особенный, очень элегантный бордель. Красный бархат, портьеры цвета охры, столы из ценных пород дерева, стулья с мягкими сиденьями, дорогие предметы интерьера… Тут есть даже небольшой бар, откуда девушки или мадам могут принести напитки. Неподалеку от меня Оскар что-то шепчет на ухо блондинке с голубыми глазами и менее романтичным выражением лица, чем у моей Виви.

Элегантный мужчина лет пятидесяти развлекает нас игрой на фортепиано. В его репертуаре – ноктюрны Шопена, «Лунная соната» Бетховена, прелюдии Рахманинова и Баха. Он настолько привык играть каждый вечер одно и то же, что может спокойно разговаривать с нами, пока играет.

– А ты точно достиг того возраста, чтобы находиться тут?

Оскар перестает шептать своей девушке на ухо и обращается к пианисту тоном, не допускающим возражений:

– Он со мной, я ручаюсь за него. Это мой кузен; он кажется юным, но это не так.

Тот улыбается и обращается к Виви:

– А ты что скажешь, Виви? Как он? Юнец?

Виви поднимает взгляд на пианиста, любезно и лукаво улыбается.

– Я бы так не сказала.

Оскар разражается смехом.

– Вот видите? Я же говорил.

Его блондинка говорит мне с ласковой улыбкой:

– Синьор Манфредо обязан осведомляться. Знаешь, он это со всеми делает, так что не обижайся.

– Я не обижаюсь.

– А вообще заметно, что у тебя озорной взгляд; ты точно не ребенок.

Виви меланхолично улыбается, шевеля рукой в моих штанах.

Манфредо смотрит на меня серьезно.

– Если придет проверка, это будет крайне нежелательно. Штрафы очень высокие. – Манфредо обращается к блондинке Оскара: – Верно, Болоньезе?

– Верно.

– Болоньезе? – задаю я Манфредо наивный вопрос.

– Это ее творческий псевдоним.

– Ах, а то я подумал, что вы называете ее по фамилии.

Блондинка заливается смехом на пару с Оскаром. Манфредо смотрит на меня с подозрением.

– Эй, парень, тебе точно есть восемнадцать?

– А что?

– «Болоньезе» называют тех, кто обладает высшим мастерством.

– Ах да! – Я притворяюсь, что понял.

Болоньезе приходит мне на помощь. Она смотрит мне прямо в глаза, открывает рот и начинает быстро вращать языком, имитируя причмокивание и засасывание. Теперь я действительно понял.

– Это мастерство родом из Болоньи, как и тортеллини[3].

Рядом с баром находится мадам Жюли, на вид ей около семидесяти. Она безучастно наблюдает за происходящим, поглядывает на часы с кукушкой, висящие на стене, и порой поторапливает гостей, приглашая подняться в комнаты.

В действительности же все знают, что это предвкушение, праздность, алкоголь, сигары и беседы – самая сладкая часть борделя, его суть. Я наслаждаюсь этим чудесным моментом, в то время как прекрасная Виви медленно и нежно ласкает меня между ног.

Мысль о ранней смерти побуждает меня отчаянно прожигать свою жизнь. Я жаден до всего, потому что боюсь, что мне не хватит времени насытиться вдоволь. Я хочу познавать, пробовать, экспериментировать. Это касается и живописи, и разных удовольствий. Я чувствую необходимость ускользнуть от смерти, пусть даже таким «безнравственным» способом. Бордель дает мне иллюзию, что я нахожусь в обществе ангелов, похожих на меня: падших, больных, слабых.

Я не знаю, действительно ли красавица Виви рада быть в моей компании. Возможно, ею просто движет инстинкт самосохранения. Мной же движет убеждение, что у меня нет времени. Наше отчаяние похоже.

Эти девушки – затворницы, им запрещено выходить за пределы борделя. Они живут вместе, разделяют обед, вместе спят и, может быть, даже вместе молятся.

В этот момент, глядя на клиентов и девушек, я не вижу ничего развратного. Никто из клиентов не торопится подняться в комнату и освободиться от своих жидкостей – они лишь хотят питать иллюзии, что есть молодая девушка, которой они нравятся.

Мужчина неподалеку курит сигару, наполняя пространство терпким и приятным ароматом. Ему около сорока, у него мягкие манеры, он очень элегантен. Его девушка массирует ему плечи. У него отсутствующее выражение лица, он больше сосредоточен на алкоголе и своей сигаре, чем на сексе, поэтому я представляю себе его печальную историю одиночества или несчастной любви. Он замечает, что я смотрю на него, и улыбается мне.

– Приятный аромат.

– У моей сигары?

– Да.

– Это обычная тосканская сигара.

– Хороша.

– Хороша против комаров, – говорит мадам Жюли с сарказмом.

Мужчина спокойно улыбается.

– Это выдержанный табак.

Мадам не упускает случая:

– Точно выдержанный… испорченный.

– Хочешь?

Его вопрос меня смущает.

– Не беспокойтесь.

Мужчина молча вытаскивает из кармана аккуратно отрезанную половину сигары и любезно протягивает ее мне:

– Возьми.

Первое, что я делаю инстинктивно, – нюхаю ее. Я чувствую запах соломы – насыщенный, горьковатый, смешанный с ароматом горького шоколада.

– Ее нужно курить спокойно, медленно. С вином или граппой.

– Спасибо.

– Не за что.

Все эти взаимные любезности раздражают мадам Жюли (у которой из французского, конечно же, только имя). С заметным венецианским акцентом она поторапливает нас:

– Господа, настало время действовать. Или вы хотите, чтоб ваш пыл остыл? Если вы пришли сюда посидеть в мужской компании, надо было идти в другое место.

Благородный мужчина, который подарил мне половину тосканской сигары, поднимается с дивана и любезно подает руку девушке, помогая ей дойти на каблуках в направлении лестницы. Как только девушка поворачивается, становятся видны ее маленькие крепкие ягодицы, которые я представлял себе более широкими и менее плотными.

Один из плюсов борделя – возможность оценить физические достоинства женщин. В обычной жизни скрытые под одеждой формы девушек выглядят обманчиво, и бывает непросто определить, какая в реальности у них фигура. Здесь же, в борделе, девушки подчеркивают свою наготу и не вводят в заблуждение. Истинное женское тело предстает перед моими глазами как есть, без обмана. Бордель очень демократичен. Нагота восстанавливает справедливость и истину и в живописи, если только ты не вынужден всю жизнь писать лодки, деревья и лошадей.

– Господа, давайте по комнатам, смелее.

Я лежу на кровати, одетый. Виви открывает ящик и показывает мне коробку с леденцами. Она смеется, как маленькая девочка, жадно снимает обертку и отправляет леденец в рот.

– Хочешь? Мне их прислала тетя из Флоренции.

– Спасибо.

– Со вкусом смородины.

Она приносит красный леденец, кладет его мне в рот и ложится рядом со мной. Мы вместе грызем леденцы – молча, оба с улыбкой на лице. Я ощущаю точно такой же запах изо рта Виви, как у меня под языком. Я пробую поцеловать ее, но она меня останавливает.

– Нет, я не могу.

– Что не можешь?

– Я не могу целоваться. Это запрещено. Можешь делать все, что хочешь, но никаких поцелуев.

– Почему?

– Потому что через поцелуй можно заразиться.

– Больше, чем через…

Я указываю вниз.

– Конечно, больше. К нам каждый месяц приходит врач, осматривает нас и всегда говорит, чтобы мы не целовались; это из-за туберкулеза.

Мое сердце начинает биться чаще.

– Многие болеют. Некоторые даже не знают об этом. Знаешь, достаточно немного слюны. Даже если совсем чуть-чуть.

Я чувствую себя разоблаченным, хотя Виви, конечно, не знает о том, что я болен.

– Знаешь, что это неизлечимо? – в ее голосе слышится искреннее сострадание к больным.

– Да, я что-то слышал…

– Это ужасная жизнь, часто они умирают молодыми… Тебе нравится леденец?

– Очень.

Повисает пауза, и Виви засовывает руку мне в штаны, как она уже делала это в гостиной. Затем она задает мне традиционный вопрос:

– Чего ты хочешь?

– Не знаю, а ты?

– Мне все равно. Что я могу для тебя сделать?

– А мы можем не решать это заранее? Давай делать то, что чувствуем, без необходимости решать.

– Хочешь сюрприз?

– Да, пожалуй.

– Еще леденец?

– Нет, если только потом.

– Некоторые потом курят.

– Леденец подойдет.

– Амедео, тебе ведь нет восемнадцати, верно?

Я не отвечаю; сердце снова бьется сильнее. Она смеется.

– Нет, тебе максимум шестнадцать. Но это неважно, мне тоже нет восемнадцати.

– Правда?

– Никто не должен этого знать. То есть клиенты не должны это знать. Мадам Жюли боится слежки.

– Понимаю. Ты из Флоренции?

– Да. Ты был во Флоренции?

– Пока нет.

– А чем ты занимаешься?

– Я художник.

– Если хочешь стать художником, тебе нужно увидеть все шедевры в Галерее Уффици.

– Я знаю; ты была там?

– Нет, некому было меня туда сводить. Отца я никогда не знала, а мама все время работала. Так ты решил, чего ты хочешь? Мне кажется, что ты готов. Даже очень готов…

Она смеется и сжимает руку, которой меня ласкает.

– Давай сначала немного поговорим.

– Знаешь, многие хотят просто поговорить. Неизвестно только, зачем они приходят сюда. Если хочешь просто поговорить, можно же поговорить с женой, правильно?

– Я не женат. И что они тебе говорят?

– Они жалуются – на работу, детей, женщин. Вы, мужчины, постоянно жалуетесь. Однако те, которые хотят поговорить, оставляют больше чаевых. В конечном счете это неплохо: работаешь меньше, зарабатываешь больше.

– Виви, ты самая красивая.

– Спасибо.

– Ты бы могла заниматься чем-то другим.

– Как моя мать? Выделывать шкуры, обрабатывать кожу и уродовать руки?

– У тебя мог бы быть жених.

– Господи, и ты о том же? Пара клиентов говорили мне, что хотят меня… как это называется? Спасти.

Она весело смеется.

– Они ненормальные. Ты посмотри – какое белье, кружево, вуаль, трусики с вышивкой…

– Виви, на тебе нет трусиков.

– Они в ящике, глупый. Меня тут кормят, поят, зимой я в тепле. Где еще есть столько удобств? И кроме прочего – врач, лекарства. Представляешь? Выйди я замуж за одного из клиентов, я рискую быть выкинутой на улицу, как только ему надоем. Я им не доверяю.

Я восхищаюсь трезвостью и практичностью Виви, ее осведомленностью в отношении человеческого рода и его несчастий. Она видит людей такими, какие они есть. Она разбирается в этом лучше меня.

Мы, мужчины, проигрываем женщинам в силе и смелости. Мы хотим, чтобы мама нам помогала и утешала нас, чтобы дочери и сестры нас понимали, невесты и жены любили и обожали, а любовницы возбуждали и удовлетворяли. У нас много коробочек, в каждой из которых спрятана частичка женского мира. Каждой коробочке должна соответствовать женщина, подходящая для текущей потребности.

Неужели я тоже стану таким? Боюсь, что да. В сущности, я всего лишь сын своего отца. Он приезжает к семье, только когда ему необходимо открыть коробочку с надписью «обязательства». Потому что это тоже потребность, одна из основных потребностей мужчины. Исполнение обязательств вызывает уважение у окружающих. Однако по приезде в Ливорно человек, который произвел меня на свет, становится невнимательным, как будто забывает, кто его семья. Он никогда не сидел у моего изголовья; разорившись, вместе с богатством он потерял и остатки простых человеческих чувств, эмоций и привязанностей. Я представляю его себе по беспощадному описанию моей матери: в борделе Сардинии с девушками, имен которых он не знает и для которых мизерная оплата важнее удовольствия. Нас отличает то, что я еще только пытаюсь понять, что такое секс, любовь, женское тело и женские мысли, – а для него, должно быть, любой бордель уже стал ближе, чем собственный дом.

Пока я погружаюсь в свои мысли, Виви постепенно перестает меня ласкать. Она задремала, и мое возбуждение утихло.

Я разглядываю ее – и осознаю, что она действительно очень красивая. Блеск ее кожи освещает комнату, ее грудь – пышная и подтянутая, соски – маленькие и торчащие. Я бы хотел ее нарисовать. Я восхищаюсь ею, но уже без сексуального возбуждения: его сменяет спокойствие, присущее безмятежности красоты. В этой отрешенности тело соединяется с душой, и Виви кажется мне неземной. Возможно, этой девушке предстоит сложная жизнь, полная невзгод, которым ей придется покориться. Но этот момент – волшебный и необычайный. Его стоит запечатлеть. Я понимаю, что́ мне хочется рисовать в будущем: неповторимые моменты отрешенности. Никаких больше натюрмортов, лодок и лошадей. Мужчина и женщина в минуты безмятежности. Только в такие моменты возможно осознать, кто мы. Безмятежность отрезвляет нас, позволяет нам что-то понять о нас самих – и принять это без досады и тревоги.

Утешение

Снова лихорадка. Снова кашель и боли.

Я харкал кровью.

Рецидивы болезни случаются внезапно и непредсказуемо. Впрочем, доктор сказал, что этот приступ пройдет быстрее, чем предыдущие, потому что он слабее.

Мои страдания осложняются плевритом, но температура не такая высокая, и ее легче сбить.

Мама снова надела маску спокойствия. Она уверенно улыбается и уделяет мне много внимания.

Ее путь – непокорность, сопротивление смирению, и с годами она не теряет запала. Если она перестанет быть для всех полезной и всем помогать, то начнет медленно умирать. Моя мать – живой пример тому, что святость достигается ежедневным трудом, а не обращением к Богу.

Ожидание скорой смерти в моем возрасте порождает ежедневную душевную боль. Слегка успокоить ее удается только с приходом сна. Как только наступает ночь, я ищу убежища в кровати с одной лишь надеждой – поспать.

К сожалению, у меня никогда не получается быстро уснуть. Я лежу под одеялом, читаю, думаю, но практически никогда не засыпаю сразу, как мне того хотелось бы. С недавнего времени мама готовит для меня настои трав в надежде преодолеть мою бессонницу, но мне хочется чего-то более сильного. Если бы мой сон не прерывался, мне было бы проще переносить дни.

Но и во сне иногда случаются приступы удушья, дыхание прерывается, и я просыпаюсь. Врач не связывает эти приступы с туберкулезом. Возможно, я просто боюсь умереть во сне.

Я тайком провел эксперимент – это сработало, – и теперь я довольно часто его повторяю. Перед сном я иду на кухню, наливаю себе бокал вина и выпиваю залпом. Это дарит недолгое успокоение. У меня немного кружится голова, когда я касаюсь подушки, – но если я выдерживаю, то сплю хорошо.

Не думаю, что мама одобрила бы мое поведение, если б узнала. Она говорит: чтобы вылечить туберкулез, нужно хорошо есть и избегать всего, что отнимает силы. Поэтому алкоголь запрещен, и будет лучше, если никто не узнает, что я тайком выпиваю, иначе вина мне больше не видать. Но я убежден, что туберкулезу наплевать на все эти предосторожности.

Мама поняла, что живопись может отвлечь от терзающих меня мыслей (хотя в то же время она знает, что живопись может и принести мне страдания, особенно если обнаружится, что у меня нет таланта).

– Дедо, мне нужно во Флоренцию – подписать контракт с моим издателем. Ты мог бы поехать со мной. Хочешь?

– Очень!

– Скажешь маэстро Микели, что тебя не будет несколько дней. Попроси у него совета, что посмотреть во Флоренции.

– Лодки и лошадей.

Мама улыбается, улавливает мой сарказм, но не отвечает.

– Я сам знаю, что посмотреть во Флоренции. Мне не нужно у него спрашивать.

Флоренция. 1901

– Синьора! Тот, кто снес часть городской стены, – просто сумасшедший.

В гостинице, где мы сняли комнату, портье изливает душу моей матери.

Оказывается, когда-то Флоренция была столицей Италии; я не знал об этом. Недолго, но была[4]. В те годы здесь затеяли масштабные работы по перепланировке[5] старого города: сносили целые кварталы, прокладывали новые улицы. Флорентинцы говорят, что раньше было лучше, – но, как известно, люди всегда предпочитают, чтобы ничего не менялось.

– Наш город был таким красивым!..

– Он и сейчас красивый.

– Флорентинцы так любили городские стены и Меркато Веккьо![6] Не было никакой необходимости перестраивать город, как это сделал Поджи.

– А кто это?

– Архитектор, точнее – «градостроитель», как он сам себя называет… Его все ненавидят.

– Я не могу оценить разницу между «до» и «после» этого Поджи. Но во Флоренцию приезжает много людей, и для владельцев гостиниц современный и обновленный город – это же хорошо?

– Нас и так много, а из-за туристов стало вообще не продохнуть! Знаете, сколько нас? Только флорентинцев – около пятидесяти тысяч. Плюс иностранцы, которые приезжают в отпуск, плюс те, кто сюда переехал насовсем из-за красоты города, и те, кто живет в окрестностях. Особенно много англичан, скоро тут будут одни англичане…

Мы не спеша прогуливаемся, наблюдая за жизнью флорентинцев, и не находим подтверждения словам портье в том, что видим вокруг: люди – мирные, трудолюбивые, спокойные. Рабочие в синей или коричневой спецодежде спешат на фабрики и стройки, мебельщики выставляют посреди улицы свои столы и шкафы для посуды. Мама говорит, что особенно славятся своим мастерством флорентийские портные и те, кто работает с кожей. В каждом квартале – свои ремесленники: например, ювелиры располагаются на Понте-Веккьо[7], а плотники – на виа Маджо.

Мужчины и женщины здесь интереснее и привлекательнее, чем в Ливорно. Дам сопровождают внимательные и деликатные спутники, открывающие перед ними двери и подающие руку с искренним уважением. Я озираюсь по сторонам – как провинциал, который всему изумляется.

– Мама, мне здесь все нравится!

– Ты еще ничего не видел, – смеется она. – А теперь пойдем есть десерт.

Мы идем в кафе Delle Colonne. Его так назвали, потому что богато украшенный потолок подпирают четыре пилястры. Здесь чудесная, полная жизни атмосфера.

И у меня еще ни разу не случился приступ кашля. Может быть, средство для излечения чахотки – это красота?

Я чувствую запах тосканских сигар – тот же аромат, что у сигары, которую мне подарил утонченный синьор в том роскошном борделе. Мне очень нравится этот запах – это все равно что курить шоколад.

Мне хочется курить. Но я не скажу об этом маме; я никогда никому не расскажу об этом.

Следующее кафе – Paszkowski[8], в стиле парижских и венских кофеен. Освещение масляными лампами и табачный дым создают теплую атмосферу с золотистым свечением. Здесь делают отменные десерты и мороженое с множеством вкусов. Я наедаюсь до отвала.

Мама постоянно смеется, ей весело; я очень давно не видел ее такой спокойной. Для нее важно, чтобы я съел как можно больше. Она считает, что туберкулез лечится едой. Я не очень-то верю в это, потому что, когда я переедаю, у меня вздувается живот – и мне тяжело дышать. Но мама настаивает, и если для ее счастья я должен есть – то буду есть, пока не лопну.

– Дедо, давай вернемся в гостиницу, я хочу спать. Твоя мама уже не девочка.

– Моя мама – настоящий генерал! Во сколько ты завтра встречаешься с издателем?

– Я могу прийти в любое время.

– Можно я погуляю, пока у тебя будет встреча?

– Если только в центре.

– Да, конечно, я буду в центре.

– А после обеда пойдем в Галерею Уффици – так что ты не должен быть уставшим, хорошо?

Слышу мамино тяжелое дыхание, она похрапывает. Я, как обычно, не могу заснуть. Кроме того, я переел и все еще возбужден тем, что увидел за день.

Я должен выпить. Если я не выпью, я не усну и буду фантазировать до самого утра. Не представляю, как это сделать. Дома все просто – я тихо проскальзываю на кухню, пью и возвращаюсь в постель. А тут что мне делать?

Я поднимаюсь, тихонько подхожу к двери, отпираю замок и медленно, бесшумно открываю дверь. Мама спит. Я выхожу из номера, спускаюсь по лестнице и подхожу к стойке. Там сидит портье, который нас заселял, и что-то пишет в регистрационном журнале. Он поднимает взгляд и замечает меня.

– Чем могу помочь?

– Я не могу уснуть.

– А твоя мама?

– Она спит, везет ей.

– А ты почему не спишь?

– Я объелся.

– Хочешь воды?

– Да, спасибо.

Портье поднимается, исчезает на пару секунд за шторкой и вновь появляется с бутылкой воды и стаканом.

– Вот.

У меня нет никакого желания пить воду, но я делаю над собой усилие.

– А вы не будете пить?

– Я? – Он улыбается и указывает на стоящий рядом с журналом, в котором он делает записи, стакан с янтарным напитком.

– Что это такое?

– Это французская вещь. Все, что произведено во Франции, – просто отличное. Это называется арманьяк.

– Похоже на имя мушкетера.

– Кого?

– Атос, Портос, Арамис и Арманьяк… Знаете «Трех мушкетеров»? Французский роман Александра Дюма.

– Ты шутишь?

– Нет. Первые три – это настоящие имена. И еще есть Д’Артаньян.

– О нем я слышал.

Я улыбаюсь и смотрю на его стакан.

– Арманьяк вкусный?

– Отличный, легко пьется, просто чудо.

Он делает глоток и испускает глубокий вздох.

– Крепкий?

– Да.

– Какой у него вкус?

– Вкус арманьяка. Вкус, который есть только у него.

– Можно мне понюхать?

Он протягивает мне стакан, я подношу его к носу и вдыхаю аромат. Это что-то похожее на смесь лакрицы, шоколада, табачного дыма, дерева и меда.

– Здорово…

– Когда вырастешь, тоже будешь пить арманьяк. – Он забирает стакан и отхлебывает еще, а я стою молча и не ухожу.

– Можно я останусь здесь? Составлю вам компанию.

– Мне нужно закончить работу. Много расчетов, а я не так уж хорошо справляюсь с цифрами.

– А я – да. Я могу вам помочь.

– Правда? Спасибо.

Он улыбается и дает мне взглянуть на тетрадь с расчетами.

– Доходы и расходы. Это отчетность для хозяина, она ему нужна завтра утром.

– Я могу сделать, если хотите.

– Нет, я не могу тебе это доверить… Если ты ошибешься, хозяин мне завтра глаза выцарапает.

– Давайте тогда я посчитаю, а вы проверите?

– Да, так, пожалуй, будет проще… Раз уж ты в этом понимаешь.

Я склоняюсь над тетрадью и протягиваю руку за стаканом воды, делаю глоток и ставлю стакан рядом с арманьяком.

– Давайте начнем с расходов. У вас есть карандаш?

Пока он отворачивается, чтобы взять карандаш, я притворяюсь, что тянусь за стаканом воды, в действительности же быстро хватаю арманьяк и делаю большой глоток. Спустя мгновение будто тысяча иголок впивается в меня. Я кашляю, внутри вспыхивает пожар. Я не ожидал ничего подобного.

– Ты водой поперхнулся?

– …Да.

– Я всегда говорил, что от воды нет пользы.

– Тогда… дайте мне арманьяк?

– Что?.. Об этом не может быть и речи.

Он передает мне карандаш. Я подсчитываю и записываю число в конце столбца.

– Готово.

– Уже сделал? Какой ты шустрый.

– Перейдем к другой колонке?

Мы с портье подружились – и вскоре стаканов с арманьяком уже два. Я обнаружил ошибки в предыдущих расчетах, и теперь он считает меня своим персональным героем.

Наконец мы заканчиваем подсчеты. Я выпил достаточное количество алкоголя и уже могу вернуться в комнату с надеждой уснуть, – но почему-то медлю, не ухожу и продолжаю слушать портье, который пьет и говорит без остановки. Он довольно пьян и погружен в себя, налил мне арманьяк три раза, даже не обращая внимания на это, – он как река, вышедшая из берегов.

– Завтра утром я буду гулять один в центре.

– А твоя мама?

– У нее встреча по работе.

– Только не ходи по ту сторону Арно. Не переходи через мосты. Если окажешься в квартале Сан-Фредиано, можешь попасть в беду.

– Сан-Фредиано?

– Да, это по соседству с большим кварталом Санто-Спирито. Его называют «темным» районом. Держись от него подальше. Мама тебе не говорила об этом?

– Нет. Это опасное место?

– Очень опасное. Это самый проклятый район Флоренции. Полон преступников, настоящий гадючник. Представляешь, даже полиция не может за ними уследить. О «темном» районе не надо было бы рассказывать приезжим, потому что у всех возникает непреодолимое желание отправиться туда. Особенно у англичан, которые убеждены, что их ничем не удивишь. В Сан-Фредиано идет война: с одной стороны спекулянты, которые хотят все снести и выгнать жителей, чтобы реконструировать квартал, а с другой – живущие там люди, которые обороняются от нападок собственников строительных компаний.

– Они против собственников? Значит, они социалисты, как мой брат.

– Командуют анархисты в черных рубашках и красных платках. Если там появятся социалисты, их прогонят дубинками.

– Но социалисты тоже против собственников.

– На словах. В этом районе недостаточно быть социалистом, нужно быть бунтарем. Пятая часть населения стоит на учете в полиции.

– А вы откуда всё это знаете?

– Я из этого района, я там родился и вырос. Знаешь, что они делают с такими, как ты? Избивают, забирают одежду, а если человек умирает – прячут тело. Полиция может вмешаться, только если отправит туда десятки агентов; если их будет слишком мало, их просто уничтожат.

Он подливает себе арманьяк и, не задумываясь, хочет наполнить и мой стакан.

– Нет, спасибо, мне достаточно.

Охваченный возбуждением, он продолжает рассказывать:

– Как только приближается полиция, сотни разъяренных вооруженных мужчин и женщин выходят на улицу, они блокируют улицы.

– А кто там живет?

– Воры и убийцы. Беспринципные люди, но хорошо организованные. Могут ускользнуть от любого надзора благодаря тайным переходам и убежищам.

Я смотрю на него, восхищенный и околдованный этой историей преступного мира.

– Все крыши соединены, и преступники их используют, чтобы скрыться.

– Вы сказали, что выросли там, но вы не похожи на жителя этого района…

– Я порядочный человек! Но я не всегда был таким. И кое-кто не должен меня там видеть, иначе мне перережут глотку. Я могу приходить только инкогнито.

– У вас там остались родственники?

– Только тетя; она колдунья.

Это слово еще больше возбуждает мою фантазию! Колдунья может многое, даже предсказывать будущее.

– Колдунья? Настоящая колдунья?

– Единственная во Флоренции, кто умеет предсказывать судьбу; она никогда не ошибается.

– И она – ваша тетя?..

– Тетя моего отца. Она очень старая.

– И она угадывает?

– Всегда. Дотрагивается до тебя – и уже все о тебе знает.

– Я хочу с ней встретиться.

Он лишь смеется в ответ:

– Твоя мама тебе не разрешит.

– Тогда я пойду с ней.

– С кем? С мамой?

Снова громкий смех.

– Нет, вы слишком добропорядочные, рискуете плохо кончить.

– Пойдемте вместе? Я и вы.

– Мы вдвоем? Нет, это опасно. Я тебе говорил, что ко мне там… неблагосклонны.

– Ваша тетя на самом деле предсказывает судьбу?

– Конечно.

– Я должен ее увидеть. Мне непременно нужно знать.

– Что знать? Ты еще сопляк.

– Я не сопляк!

– Ты мальчишка.

– Нет!

Я закричал – и он смотрит на меня ошеломленно.

Я чувствую нестерпимый жар в висках, спина и лоб покрываются потом, глаза наполняются слезами. Во взгляде портье появляется встревоженость.

– Тебе плохо?

– Да, мне плохо. Мне очень плохо. Вы не представляете себе насколько!

Я плачу и с трудом дышу, начинается кашель. Со мной происходит что-то непонятное, это меня пугает. Он пытается меня успокоить.

– Ничего страшного. Это из-за арманьяка, мне не нужно было тебе наливать, я болван. Если твоя мать узнает, она сделает все, чтоб меня уволили.

– Я плохо себя чувствую. Помогите!

– Не кричи, ты так всех разбудишь!

– Я боюсь.

– Ты не должен бояться. Ложись на диван.

Я кашляю и плачу, теряю равновесие, у меня кружится голова. Арманьяк дает другой эффект в отличие от вина, которое я пью дома. Одно дело – выпить бокал вина, чтобы уснуть, и другое – совершенно опьянеть. Я встаю, шатаюсь, хватаюсь за все, что мне попадается на пути, роняю стул. Портье подходит ко мне, поддерживает и сажает на диван рядом со стойкой.

– Ложись потихоньку.

Я падаю плашмя, чувствую, как меня швыряет вперед и назад. Все вокруг меня кружится, на меня падает стена, я кричу. Я закрываю глаза – но мне кажется, что я перемещаюсь по воздуху, я парю.

– Мне плохо! Все двигается.

– Нет, ничего не двигается, ты лежишь неподвижно. Сейчас все пройдет.

– Я боюсь.

– Подожди немного, потерпи.

– Я хочу к маме!

– Твоя мама спит. Тише.

– Разбудите ее! Я умираю.

– Бедная женщина, не надо ее будить. Ты просто немного пьян. Скоро все пройдет. Если ты сейчас успокоишься, завтра утром я отведу тебя к своей тете, договорились?

– Нет, это обман.

– Это правда. Только если ты никому не скажешь об этом.

– Я вам не верю! Я хочу к маме!

Я начинаю плакать навзрыд, безудержно.

– Давай без глупостей, если твоя мать узнает, что я тебя напоил, я потеряю работу.

– Я сейчас умру.

– Из-за арманьяка не умирают, поверь.

– Меня сейчас вырвет…

– Прямо сейчас?

– Меня сейчас вырвет…

– Подожди.

– Мне нужно это сделать немедленно…

Я чувствую позыв к рвоте и кашляю. Портье бежит за стойку, возвращается с металлическим ведром. Еще один рвотный позыв. Он подносит ведро.

– Я умираю…

– Нет, тебя просто вырвет.

С третьей попытки из меня выходят арманьяк, мороженое, обед и все остальное, что я съел за день.

– Вот так, молодец. Сейчас тебе станет лучше.

– Господи, мне плохо, я умираю…

Четвертый рвотный позыв оказался действительно освобождающим. Внезапно я ощутил легкость, без стеснения в груди. Я падаю на диван, обливаюсь потом, но чувствую себя лучше.

– А теперь будь умницей. Успокойся.

Если быть пьяным – это вот так, то я не понимаю, как люди могут добровольно доводить себя до такого состояния.

– Я хочу к маме.

– Нет, подожди.

– Я сказал, что хочу к маме!

– Завтра я тебя возьму с собой. Обещаю. А сейчас веди себя хорошо и успокойся. Договорились?

Я смотрю в одну точку на потолке; если я фиксирую взгляд, то стены перестают шевелиться. Лицо портье побагровело, его редкие волосы встали дыбом. Он разглядывает меня, как будто увидел покойника.

– Вот видишь? Видишь, что тебе стало лучше?

После этого все погружается во тьму.

– Дедо, Дедо…

Слышу мамин голос, который доносится словно из глубокой пещеры в моей голове.

Открываю глаза и вижу, что мама склонилась надо мной. Я все еще лежу на диване напротив стойки портье. Я накрыт шерстяным одеялом, под головой у меня подушка.

– Дедо, я проснулась и не увидела тебя… Я чуть не умерла от страха. Почему ты здесь?

Портье появляется за спиной мамы, он выглядит свежим и отдохнувшим, улыбается, как будто хорошо выспался.

– Мальчик хотел пить, я дал ему воды; он присел на диван – и уснул. Мне не хотелось его будить. Я накрыл его одеялом и положил ему подушку под голову. Я был здесь всю ночь рядом с ним, он спокойно спал. Как ты, парень?

Портье подмигивает мне, напоминая о нашем уговоре. Я потихоньку поднимаюсь и пытаюсь поставить ноги на пол.

– Все хорошо.

Я начинаю кашлять, мама садится рядом со мной.

– Ты кашлял ночью?

– Он кашлянул пару раз, а потом заснул.

– Вы должны были меня позвать, – мама обращается к портье твердым тоном. – Вы не должны себе позволять такие вольности.

– Да, синьора. Прошу прощения.

– Мама, он тут ни при чем.

– Я сейчас иду на встречу, а ты поднимайся в комнату и поспи еще.

– Но я уже проснулся! Я хотел погулять.

– Об этом не может быть и речи.

– Мама, я же не спать приехал во Флоренцию!

К счастью, мама находится не так близко – и не чувствует исходящий от меня запах алкоголя. Я ей ангельски улыбаюсь.

– Ну хорошо. Тогда увидимся здесь в полдень. И если пойдешь гулять, будь поблизости, ладно?

– Конечно! Я лишь немного прогуляюсь в центре.

Рассказы портье слишком сильно привлекли меня ночью – но теперь я об этом уже жалею.

Наконец-то он мне представился: его зовут Лоренцо, но для меня – просто Энцо. Чтобы сопроводить меня в «темный» район, он притворится мясником, который должен отнести пожилой синьоре завернутый в газету кусок мяса.

Он надвигает берет на глаза и поднимает воротник куртки. Во рту – частично выкуренная тосканская сигара, которая искривляет его лицо. Должен сказать, что я с трудом бы узнал в нем вчерашнего портье. Он напряжен, обеспокоен и опускает глаза всякий раз, встречаясь с кем-то взглядом. Что же он сделал такого ужасного, что так боится нападения? Теперь, когда мы оказались здесь, его страх передается и мне.

Это место по ту сторону Арно хуже любого рассказа и любой фантазии. «Темный» район – это клубок узких улочек, переполненных сомнительными типами. Тут отвратительно воняет протухшей рыбой и прочими отходами. Повсюду столы, лавки, расстеленные прямо на земле простыни, на которых выставлены различные бытовые предметы, ножи, канаты, рабочие инструменты; местами виднеется оружие – винтовка, штык, кастет. По всей видимости, торгуют украденным, и скупщики находятся начеку: их лица напряжены и осторожны, глаза контролируют каждое движение.

Меня переполняют физические ощущения: учащенно бьется сердце, выступает пот, дрожат руки. Хотя у меня и нет никакого желания принадлежать этому миру, я им очарован, как будто живу в приключенческом романе. Меня все привлекает, это ощущение мерзости и опасности лишь подстегивает мое любопытство.

Я бросаю взгляд внутрь одного из домов. Дверь открыта, я вижу обнаженного старика на кровати в компании двух очень молоденьких, тоже обнаженных, девушек. Эта мимолетная сцена отпечатывается у меня в голове; гнусное и отвратительное зрелище. Чуть дальше мужчина ругается с женщиной, за долю секунды появляется лезвие ножа… Я даже не успеваю понять, кто из них схватился за нож, как Лоренцо меня одергивает:

– Ты слишком много смотришь по сторонам. Ты слишком любопытен. Тут так нельзя.

Он поправляет куртку и проверяет, чтобы воротник был поднят как можно выше.

Двое полураздетых детей играют в луже. Женщина с красными губами подмигивает мне, улыбается и обнажает наполовину гнилые зубы. Рядом с ней стоит другая, помоложе, она поднимает широкую красную юбку, демонстрируя свои мощные ноги. Другие женщины, на редкость безобразные, продают себя у дверей своего дома и одновременно готовят еду. Мне показалось, что я увидел на столе зубчатый капкан, который используют для охоты на оленей и кабанов. По дороге катится несколько бочек под контролем подростков. Цирюльник стрижет волосы прямо посреди улицы. Повсюду безнадежные люди, воинственно настроенные, за гранью закона. Мужчина опустился на колени перед сидящей на стуле женщиной; он залез к ней под юбку и ритмично двигается; ее лицо выражает безразличие. Девушка сидит на корточках и мочится прямо на дороге. Собаки свободно бродят и едят остатки пищи, курицы и другие домашние животные роются в земле. Никто не обращает внимания на зловоние. Мужчина зашивает рану над глазом мальчика.

Я нахожусь в кругу ада.

Здесь у людей другие заботы и потребности. Страдания воспринимаются не так, как в нашей жизни.

Повсюду слышны приступы кашля и стоны, хоть и не видно, кто их издает. У меня ощущение, что тут я могу заразиться любой болезнью; здесь чахотка – это самая незначительная зараза, которую можно подхватить.

Группа мужчин разговаривает между собой. На них черные рубашки, на шее повязаны красные платки; они соответствуют описанию анархистов, о которых говорил Лоренцо.

– Не смотри на них.

Я отвожу взгляд – и замечаю, как мальчик вырывает из пасти собаки жирный кусок мяса, чтобы его съесть. Я с трудом сдерживаю рвотный позыв. Лоренцо бросает на меня укоряющий взгляд.

– Спокойно… Мы пришли.

Лоренцо сворачивает в переулок и подходит к двери с открытой створкой, занавешенной армейским одеялом. Мы заходим внутрь.

Дом небольшой; закопченная скудная деревянная мебель, кухня пропитана запахом фасоли и лука.

На стуле сидит уродливая, высохшая, улыбающаяся старуха. Я никогда не встречал настолько старого человека. На вид ей минимум сто лет, но у нее живой взгляд, и она абсолютно в своем уме. Лоренцо приветствует ее:

– Тетя, как вы?

– Хорошо. Я тебя ждала.

– Я принес вам мясо.

– Положи его в кастрюлю.

Лоренцо вынимает из газеты кусок мяса весом в пару килограммов и опускает его в большой котел, стоящий на огне. После этого он пытается представить меня тете.

– Я привел мальчика…

– Я вижу.

– Тетя, он хотел с вами познакомиться.

– Я знаю.

У старухи, похоже, нет проблем ни со зрением, ни со слухом, ни с пониманием. Она смотрит на меня и делает знак рукой, чтобы я подошел поближе. Я хочу уйти из этого места: тут ужасно воняет, мне сложно дышать из-за высокой влажности – исходящий от котла пар заполняет комнату. Старуха наводит на меня страх, несмотря на ее улыбку. Она безобразна.

– Я уродливая, да?

Она читает мои мысли. Мне не хватает смелости ответить: я не хочу показаться невежливым, но и врать тоже не могу, и не хочу признаваться, что я напуган. Она поворачивается к племяннику.

– Твой друг боится.

– Он не привык.

– Я не боюсь.

– Конечно, боишься; все боятся.

Отрицать бесполезно.

– Иди сюда. Садись.

Старуха указывает мне на табуретку, я присаживаюсь без возражений. Она протягивает свою тощую узловатую руку и берет мою.

– Люди больше боятся безобразного, чем красивого, правда?

Я уверен, что любой мой ответ будет неправильным, поэтому молчу. Она продолжает.

– Тем не менее красота не вечна. А вот уродство – да. Оно вечно. Ты не думал об этом?

Я смотрю на нее и не знаю, что ответить.

– Красивое – уродливо, а уродливое – красиво. Так даже поэт сказал[9].

Она разглядывает меня, сжимает мою руку – и я чувствую, как ее обломанные грязные ногти врезаются в мою кожу.

– То, что снаружи, не делает красивой или уродливой душу. Знаешь, что делает вещи красивыми или уродливыми?

– Нет.

– Воображение и слова. Достаточно сделать небольшое усилие – и уродливое становится красивым.

Она улыбается мне и ласково гладит мои волосы.

– Ты обрезанный.

Она произносит эту фразу так, как будто заметила что-то очевидное для всех, неопровержимое. Как если бы сказала: ты блондин, у тебя борода, ты низкорослый.

– Да. Откуда вы знаете?

– Я вижу людей обнаженными.

Она смеется – ее забавляет мое напуганное лицо.

– Не то чтобы они мне нравились обнаженными… Я их вижу без защиты. Все носят бесполезную одежду, которая их скрывает. Ты тоже.

– А вы правда видите будущее?

Она вдруг становится серьезной.

– Не позволяй жить той, которая практикует магию. Так написано.

Она заливается смехом, и я пугаюсь еще больше.

– Колдуны, ведьмы, гадалки. Они на всех наводили страх, не только на священников. Нас сжигали на костре, потому что мы заменяли Бога. Но это неправда. Проблема была в том, что мы заменяли их, священников. Вы, евреи, тоже им не уступали.

Я молча киваю в знак согласия.

– Ты так молод, но так обеспокоен. Не лучше ли просто жить?

– Я не знаю, могу ли…

Она меня прерывает.

– Жить? О, конечно же, можешь. Ты не знаешь, сколько проживешь. Но никто этого не знает. Ты ничем не отличаешься от других.

– Я…

– Да, я знаю. Знаю.

Что она обо мне знает? Она не дала мне даже сказать.

– Я тоже могу умереть, но я сижу здесь и разговариваю с тобой.

– Это не одно и то же.

– Потому что ты молодой, а я старая?

У меня не хватает смелости ответить «да».

– У меня стоит кипящая кастрюля на огне. Что это означает?

– Что вы голодны?

– Нет. Это значит, что я буду есть. В будущем. У меня запланирован ужин. У тебя есть планы на ужин?

– Не знаю.

– Я могу умереть, но я не думаю об этом.

– Вы не больны.

– Нож убийцы тоже может стать болезнью. Я знаю, что умру, – но я готовлю ужин.

– Я еще молодой и…

Старухе не нужно слышать фразу целиком, она с двух слов понимает, что я хочу сказать.

Она поднимает глаза на племянника и улыбается ему. Я понимаю, что этот полный нежности взгляд относится не к Лоренцо, а ко мне. Как если бы она хотела сказать, что я ей нравлюсь и вызываю симпатию.

– Моя дверь всегда открыта. Видишь?

Она указывает мне на вход, занавешенный одеялом.

– В этом и состоит секрет. А твоя дверь – открыта?

Очевидно, что теперь она говорит о символической двери. Я поражен ее манерой речи. Если бы она не погрязла в этой вони и нищете, если бы не была такой старой, костлявой и безобразной, одетой в лохмотья, то могла бы показаться начитанным ученым человеком.

– В эту дверь может зайти любой, даже смерть.

Чувствую, как ее рука все крепче сжимает мою, ее острые неровные ногти впиваются мне в ладонь.

– Ты должен ожидать неожиданного. Хорошо смотри по сторонам. Секреты спрятаны. Если ты не веришь, то не найдешь их.

– Но я…

Она меня прерывает:

– Ты хочешь знать, что тебе делать с твоими страхами. В этом твой вопрос.

– Да.

– Ты умрешь. Как и все.

– Когда?

– «Когда» – это просто слово.

– Сколько у меня времени?

– Это зависит от того, чем ты наполнишь время. «Сейчас» – это настоящее, «когда» – в том числе и бесконечность.

– Простите, но я не понимаю.

– Ты не создан для «когда». Ты создан для «навсегда». Не всем дана такая удача.

– Но вы сказали, что я умру. И когда именно – это все меняет.

– Ты меня не слушаешь… Часть тебя никогда не умрет.

– Я болен.

– Мы все больны. Однако ты – будешь жить вечно. Магия и красота заключены в тебе. Довольствуйся этим.

Старуха улыбается, обнажая верхнюю десну, полностью лишенную зубов за исключением двух потемневших обломков. Она молчит, хотя я ожидаю каких-то важных слов, – но она их не произносит. Мы молча смотрим друг на друга. Она продолжает крепко сжимать мою руку без намека ее отпустить – поэтому я предполагаю, что она хочет сказать что-то еще. Лоренцо робко пытается поторопить ее.

– Тетя…

– Помолчи.

Старуха пристально смотрит на меня, она как будто читает по глазам.

– Пользуйся легкостью. Вес легкости приводит к глубине. Почему ты хочешь быть тяжелым? Моя жизнь ничего не стоит, а твоя стоит такого богатства, которого мир еще не изобрел. К сожалению, это не то богатство, которого ты жаждешь. Ты хочешь другого. Легкость приводит к глубине – и ты должен идти туда.

– Но я не знаю, хватит ли мне времени.

– Я тебе уже ответила. Ты умрешь, как и все, и, как все, не узнаешь, когда именно. Наполни свое время так, чтобы оно стало «вечным». Это и есть твой способ не умереть.

Наконец она замолкает, оставив меня с ощущением неудовлетворенности и разочарования. Все ее слова путают и не дают мне никакой надежды. Хотя все, что она сказала, и имеет смысл, – но разговор только символами не дает мне настоящей уверенности. Этот язык слишком непонятный, слишком сложный для толкования, и я сам должен быть прорицателем, чтобы понять его тайный смысл.

Старуха внезапно отпускает мою руку, она выглядит оскорбленной.

– Я тебя разочаровала, верно? Ты хотел узнать дату, которую напишут на твоей могиле. Разочарование – это то, что многие испытают из-за тебя. Разочаровывать других станет для тебя единственным способом не предавать собственные идеи. Ты будешь причинять боль, чтобы оставаться собой. Теперь уходи!

Она впервые говорит с презрением, как будто желая показать мне, что только потеряла со мной время.

– Забирай своего друга и больше никогда не приводи его сюда.

– Да, тетя.

Лоренцо берет меня под руку и тянет к двери.

– Спасибо за мясо.

– Не за что, тетя.

Лоренцо опускает берет на глаза, поднимает воротник куртки и тащит меня за занавеску, в тот же ад, что и прежде.

Мой путь

– Дедо, почему ты молчишь?

– А что мне сказать?

– Ты побывал в Галерее Уффици, ты этого очень хотел. И ничего не сказал об этом. Ты уже два дня молчишь. Я жду какой-то знак, слово, фразу. Ты грустишь из-за того, что мы вернулись в Ливорно?

– Нет.

– Скажи мне хоть что-нибудь!

– Спасибо.

– Нет, я не это хочу от тебя услышать. Ты не должен благодарить свою мать.

Я смотрю на нее и чувствую, как внутри меня растет бесконечная грусть, – потому что от мамы я получаю намного больше, чем сам могу ей дать.

Но я в замешательстве. Я не могу объяснить маме то, что совершенно непонятно мне самому.

– Мама, ты не сможешь это понять. Я и сам не понимаю. Ты разве сама не видела?

– Что?

– Уффици. Вся эта красота заставляет меня чувствовать себя бесполезным.

Красоту нельзя объяснить, ее нужно видеть, вот и все.

Моя проблема – это несостоятельность и чувство неполноценности; эти страдания добавляются к уже существующим.

– Чтобы превратить кого-то в ничтожество, достаточно дать ему ощутить ценность других.

– Ах, я поняла, – мама улыбается. – Но ты еще ребенок, тебе нужно подождать.

– Конечно, подождать! У меня же вся жизнь впереди, правда?

Я повысил голос – и тут же пожалел об этом. Несправедливо быть нетерпимым с ней, но меня переполняет злость.

– Не разговаривай со мной так, пожалуйста.

– Мама, сколько нужно времени, чтобы вырасти? Сколько мне еще ждать? У меня нет времени.

– Ты ранишь меня каждый раз, когда это повторяешь. Несчастья, болезни и страдания позволяют вырасти быстрее – но они не превращают тебя по волшебству во взрослого человека и тем более в художника. Ты должен получить опыт, учиться, жить.

– Жить? И сколько?

– Столько, сколько потребуется; у тебя нет выбора.

– Видишь? Бесполезно разговаривать.

Я разворачиваюсь, ухожу в свою комнату и бросаюсь на кровать. Мама изменилась в лице: ее черты потеряли мягкость, она стоит на пороге моей комнаты и смотрит на меня с раздражением.

– Ты не имеешь права игнорировать меня, исключать меня из своей жизни, и не тебе решать, когда «полезно» разговаривать, а когда нет.

– Прости.

– Ты хочешь вызвать сострадание, и я тебя понимаю. Никто не поймет лучше меня, поскольку я была рядом каждую секунду твоей болезни. Так что не надо со мной так обращаться. А теперь скажи: почему красота заставляет тебя страдать?

– Я же тебе объяснил: потому что я никогда не смогу создать подобные творения.

– Ты должен дать себе время и уметь ждать.

– Время?..

Мама прерывает меня, повышая голос:

– Помолчи! Пока ты жив, смерти не существует. Ответь лучше мне на вопрос: почему искусство прекрасно?

Ее вопрос застал меня врасплох.

– Прости, но какое сейчас это имеет значение?

– Ты хочешь стать художником, так? Вот и скажи мне, почему искусство прекрасно.

Я не нахожу, что ответить, но она настаивает:

– Так почему?

Почему такой простой вопрос приводит меня в замешательство? Может, потому что мне его задала мама, человек, которого я больше всех уважаю, – а из-за моего поверхностного ответа она может посчитать меня несостоятельным еще до начала моего пути? Мне нужно подумать, сконцентрироваться, но она смотрит на меня с нетерпением.

– Искусство прекрасно, потому что вызывает эмоции.

Она продолжает наблюдать за мной и тоже размышляет. Затем парирует:

– Не только искусство вызывает эмоции – еще любовь, страх, человеческие отношения, дружба. Негативные чувства тоже вызывают эмоции: несправедливость, ненависть, обида.

– Я идиот! Это же так очевидно, эмоции – это слишком обобщенно.

Я не знаю, что еще придумать. Вдруг меня осенило.

– Искусство улучшает жизнь, потому что красота делает нас спокойнее.

Мама не торопясь обдумывает мои слова. Сейчас она, наверное, возразит, что из-за восторга перед красотой мы рискуем забыть о настоящей жизни, о борьбе за выживание, о труде, страданиях, сложностях.

– Ты прав. Мы нуждаемся в прекрасном, потому что мы угнетены проблемами, которые нас огорчают. Поэтому красота важна.

Ну надо же! Я сказал нечто здравомыслящее, и ей понравилось.

– Продолжай. Почему еще искусство прекрасно?

Она никогда не бывает удовлетворена. Это профессиональное: как преподаватель, она привыкла непрерывно задавать вопросы и требовать, чтобы люди выходили за рамки своих рассуждений.

– Искусство и красота принадлежат всем – и таким образом делают нас менее одинокими, потому что мы разделяем их с другими.

– Правильно.

– Когда мы смотрим на картину или скульптуру, мы знаем, что ими восхищались люди во все времена. Это и есть красота: умение разговаривать с разными поколениями вне времени.

Она удовлетворенно улыбается.

– Молодец. Продолжай.

– Произведения искусства говорят и о негативных чувствах: страданиях, тоске, отчаянии, которые испытывают люди во всем мире. Соответственно, искусство рассказывает нам, что боль – это нормально, она есть у всех и была во все времена.

Повисает долгое молчание. Я замечаю, как блестят ее глаза.

Она растрогана и пытается сдержать слезы.

– Мама, что случилось?

Она слегка качает головой, пытаясь скрыть волнение.

– Ты прав, Дедо, так и есть.

– То же самое происходит и в романах. Нам рассказывают истории, которые не являются нашими, – но похожи на наши.

– Молодец, Дедо! Видишь? Тебе просто нужно было время на размышление. На мой взгляд, искусство показывает нам нечто, что похоже на жизнь, но лучше жизни.

– Уж моей точно.

– Ты снова начинаешь? Твоя жизнь правда настолько плоха?

– Она ужасна.

– Если бы ты завтра выздоровел, ты был бы доволен?

– Конечно!

– Значит, это не жизнь плохая. А болезнь. Не нужно путать эти вещи.

Мне нечего возразить.

– Скажи мне, Дедо, что важнее: искусство или здоровье?

– Я думаю… здоровье.

– Конечно, без здоровья, лежа больным в кровати, невозможно создавать искусство. И есть люди, для которых искусство не является необходимым, – а здоровье необходимо всем. Ты бы умер без искусства?

– Думаю, что умерла бы часть меня.

– Ты несколько раз был на волоске от смерти – в те моменты зачем тебе нужно было искусство? Оно помогало тебе преодолеть температуру? Кашель? Боли?

– Нет.

– Значит, искусство не необходимо, чтобы выжить.

– Верно.

– Дедо, послушай меня. Настал момент, когда мы должны спуститься с небес на землю. Я поговорила с моим братом…

– С дядей Амедео?