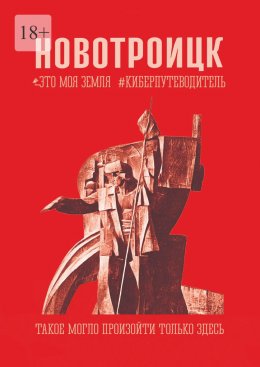

Новотроицк. Это моя земля. Киберпутеводитель

Авторы: Нефёдова Алиса, Кушнир Ольга, Лимонов Юрий, Торопов Егор, Резцов Данила, Васильева Галина, Опарин Александр, Старкова Светлана, Ильина Ольга, Князева Наталья, Царёв Роман, Жарова Дарья, Зозуля Вера, Ефимова Светлана, Аверьянова Нина, Соколова Валентина, Сорокина Анна, Волкова Светлана, Бугаева Светлана, Кукушкина Елизавета

Продюсер Андрей Сулейков

Руководитель оргкомитета Елена Наймушина

Куратор Алексей Пищулин

Наставник Александр Акрамов

Наставник Мария Гордеева

Координатор Яна Боднева

Иллюстратор Наталия Венедиктова

© Алиса Нефёдова, 2025

© Ольга Кушнир, 2025

© Юрий Лимонов, 2025

© Егор Торопов, 2025

© Данила Резцов, 2025

© Галина Васильева, 2025

© Александр Опарин, 2025

© Светлана Старкова, 2025

© Ольга Ильина, 2025

© Наталья Князева, 2025

© Роман Царёв, 2025

© Дарья Жарова, 2025

© Вера Зозуля, 2025

© Светлана Ефимова, 2025

© Нина Аверьянова, 2025

© Валентина Соколова, 2025

© Анна Сорокина, 2025

© Светлана Волкова, 2025

© Светлана Бугаева, 2025

© Елизавета Кукушкина, 2025

© Наталия Венедиктова, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0065-9169-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарность партнерам

Издательство «Это моя земля», жюри литературного конкурса «Новотроицк. Это моя земля», оргкомитет киберпутеводителя выражают сердечную признательность партнерам проекта, благодаря которым состоялись конкурс легенд и создание сборника:

• Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);

• Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области;

• Группа компаний «Уральская Сталь»;

• Редакция газеты «Гвардеец труда» – Новотроицкого филиала АО «РИА „Оренбуржье“»;

• Центральная библиотека имени А. М. Горького города Новотроицка;

• Федеральный центр гуманитарных практик РГГУ;

• Президентская платформа «Россия – страна возможностей»;

• Программа «Другое дело»;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»;

• «Открываем Россию заново» – программа студенческих экспедиций;

• Школа дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

• Программа «Больше, чем путешествие»;

• Медиаволонтеры НИУ ВШЭ;

• Издательство «Литературная газета»;

• Издательский дом «Комсомольская правда»;

• Журнал «Мир Музея»;

• ОСИГ – Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства;

• Вести Туризм – информационное интернет-агентство;

• Интурмаркет – международная туристическая выставка;

• Издательство «Аппреал»

• Brand Analytics – система мониторинга и анализа социальных медиа.

Жюри литературного конкурса

Замшев Максим Адольфович

Российский писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик, переводчик с румынского и сербского языков.

Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики (2010). Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».

Пищулин Алексей Юрьевич

Директор Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. Главный редактор художественного иллюстрированного журнала «Мир Музея». Сценарист и режиссер телевизионных документальных фильмов.

Ковалев Вадим Юрьевич

Советник генерального директора УК «Уральская Сталь», член Общественной палаты Российской Федерации.

Гордеева Мария Александровна

Заведующая кафедрой культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Гамов Александр Петрович

Родом из Новотроицка Оренбургской области. Политический обозреватель «Комсомольской правды». Журналист Кремлевского пула. Академик Академии российской прессы (АРП). Лауреат премий Правительства России в области печатных СМИ, Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, национальной литературной премии «Серебряное Перо Руси». Автор книг. Ведущий программ на радио «Комсомольская правда».

Сулейков Андрей Владленович

Продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. Автор и преподаватель курсов «Конструктор легенд», «Школа графических новелл». Член Союза писателей России.

Эта книжка – о людях и памятниках, которые навсегда запали мне в душу

Те, кто готовил и собирал эту книгу, сделали «серьезную ошибку», предложив мне войти в жюри конкурса и стать автором одного из предисловий.

Потому что я в данном случае – очень и совсем – человек, лишенный объективности.

Во-первых, родился в этом городе и какое-то время рос вместе с Новотроицком.

По крайней мере, до 18 лет, до призыва в армию, жил здесь безвыездно – город строителей, металлургов, химиков и тогда и сейчас влиял и влияет на мой характер, на мои привычки и поступки.

Во-вторых, я хорошо помню некоторых героев этого сборника, бывал у них дома, и даже мальчишкой писал заметки в местные газеты – это геолог Иосиф Леонтьевич Рудницкий, Герой Советского Союза Андрей Филиппович Зинин…

А мой отец – Герой Социалистического Труда Петр Алексеевич Гамов – со своей бригадой строителей-монтажников участвовал в сооружении монумента «Вечно живым», которому здесь посвящены проникновенные строки.

К чему это я все?

А к тому, что данное собрание очерков стало для меня настоящим – приятным – сюрпризом.

И – может быть даже – своеобразным «зарядным устройством».

Аккермановка… Юрга… Губерля…

Это адреса-закладки моей памяти.

Они греют душу. Освежают мысли.

Спасибо вам, ребята!

⠀

Александр Петрович Гамов,

политический обозреватель «Комсомольской правды»,

журналист Кремлевского пула

Не сразу город строился…

Затерялся в степи небольшой хуторок Сильнов. Неподалеку от него находились такие же хутора – Аккермановский, Белошапочный и крупный по тем временам хутор Хабарный. Несколько семей крестьян-переселенцев обосновались недалеко от Сильнова и назвали свое поселение Ново-Троицком.

Тридцатые годы – время крупных промышленных новостроек. До жителей поселка Ново-Троицк доходили вести о строительстве заводов в Орске, об открытии в его окрестностях полезных ископаемых. Известный академик А. Е. Ферсман в своих трудах говорил о сказочных богатствах Орского района, называл Орско-Халиловский район «подлинной жемчужиной Урала». Осенью 1929 года мало кому известный геолог И. Л. Рудницкий открывает Халиловское месторождение бурых железняков. Халиловская руда оказалась редкостной по своему составу: она содержала хром, никель, титан, марганец. Промышленные испытания подтвердили ее высокое качество.

В июне 1931 года правительством принимается решение о начале строительства на базе халиловских руд и карагандинских углей крупного металлургического комбината. Сроки строительства – жесткие, пуск Халиловского металлургического комбината намечался на 1936 год. В этот период в поселок Ново-Троицк стали приезжать первые строители. Но в 1935 году строительство было приостановлено. И только весной 1939 года в Резолюции XVIII съезда партии было конкретно определено: «…освоить выплавку и максимально внедрить в производство низколегированные стали, в первую очередь из природнолегированных чугунов на рудах Халиловского и других месторождений… начать строительство новых металлургических заводов (на халиловских и бакальских рудах)».

Летом 1939 года принимается постановление коллегии Наркомата черной металлургии, в котором отмечено: «Принять для строительства Халиловского металлургического завода выбранную Новотроицкую площадку…»

Так реально продолжилось строительство будущего города и Орско-Халиловского металлургического комбината.

Новотроицк сегодня – это город в Оренбургской области, где переплетаются судьбы, память поколений и безграничная любовь к родной земле.

Работы участников конкурса «Новотроицк. Это моя земля» – это многоголосье поколений, слившееся в единый хор, воспевающий славу города. Через рассказы о земляках и достопримечательностях раскрывается душа города. Эти тексты как обереги, сохраняющие уникальность места, где каждый камень и каждый житель становятся частью семейной саги. Авторы, словно волшебники, превращают повседневность в сказочный мост между прошлым и будущим.

Прочтите книгу – и вы почувствуете тепло домашнего очага и поймете, что любовь к Родине – это навсегда.

⠀

Сергей Петрович Мясников,

директор редакции газеты «Гвардеец труда» – Новотроицкого филиала

АО «РИА „Оренбуржье“»

Город трудовой славы и потомственных сталеваров богат творческими людьми

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Новотроицк Оренбургской области отмечает также и 80-летие со дня основания города.

13 апреля 1945 года в результате выделения поселков Ново-Троицк и Аккермановка из Ново-Троицкого района образован город Новотроицк. Развитие города как будущего центра металлургии началось с 1929 года, когда талантливый российский геолог Иосиф Леонтьевич Рудницкий открыл Халиловское месторождение бурых железняков, уникальных по своему составу.

23 июня 2015 года Новотроицку, в год двух юбилеев – 70-летия Победы и 70-летия города, присвоено почетное звание «Город трудовой славы» за трудовой и воинский подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны, стойкость и мужество, проявленные в послевоенные годы при восстановлении и строительстве объектов народного хозяйства, большой вклад в социально-экономическое развитие Оренбургской области.

Новотроицк – город удивительный: возникший в 30-е годы во время строительства металлургического комбината, он очень быстро стал одним из крупнейших центров металлургии нашей страны, а металлургический комбинат «Уральская сталь», производя до трех миллионов тонн чугуна в год, поставляет свою продукцию не только по всей России, но и в более чем 20 ведущих стран мира.

Через 10 лет, в преддверии 80-летнего юбилея города Новотроицка, состоялась студенческая экспедиция «Открываем Россию заново», начавшаяся на самом деле намного раньше – с того самого момента, когда наши студенты оказались вовлечены в исследовательскую и практическую работу по развитию социальных инициатив и культурных проектов города.

Знакомство с городом произвело неизгладимое впечатление на всех участников экспедиции: мы познакомились с удивительными людьми Новотроицка, многие из которых искренне любят свой край и знают о нем много потрясающих историй, пообщались с представителями трудовых династий, которыми по праву гордятся жители, и на время экспедиции включились в работу прекрасной команды профессионалов из «Агентства развития Новотроицка», создающей живые легенды современного города буквально в режиме реального времени.

Никто из участников экспедиции даже представить не мог, что город трудовой славы и город потомственных сталеваров настолько богат творческими людьми, и совершенно неудивительно, что результатом экспедиции стали научно-популярные и художественные тексты для открытого литературного конкурса «Новотроицк. Это моя земля».

Работы победителей конкурса собраны под обложкой этого сборника.

⠀

Мария Александровна Гордеева,

заведующая кафедрой культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) РГГУ

Калейдоскоп взглядов

Дорогие читатели!

Перед вами не просто сборник рассказов. Это калейдоскоп взглядов на знакомый и незнакомый Новотроицк, собранный молодыми, талантливыми авторами – финалистами конкурса «Новотроицк. Это моя земля». Держать эту книгу в руках – значит прикоснуться к живому нерву города, почувствовать его дыхание через призму юности и творчества.

Губерлинские горы и тихий родник Плакунка, улицы, хранящие память поколений, и люди, ставшие легендами, – все это оживает на страницах сборника. Студенты не побоялись заглянуть в прошлое, будь то эхо древнего моря или суровые годы войны, отраженные в монументах «Вечно живым» или историях о героях вроде Алеши-пограничника и геолога Рудницкого. Они нашли поэзию в повседневности – в старом парке, обретающем новую жизнь, или в мастерской мечты в поселке Юрга.

Мне выпала особая радость – наблюдать за рождением некоторых из этих историй и немного помочь авторам в их творческом поиске. Мы исследовали, как современные инструменты, такие как нейронные сети (AI), могут стать помощниками в работе с текстом, в поиске идей и образов. И знаете, это действительно круто, что молодые авторы не боятся экспериментировать и используют самые современные технологии для разговора о вечном – о своей истории, о корнях, о любви к родной земле. Символично, что на страницах, посвященных истории и традициям, мы видим, как технологии будущего помогают рассказывать о прошлом. Это удивительный сплав времен, где нейросеть – не замена таланту, а лишь инструмент, помогающий ярче раскрыть авторский замысел, подобно геологическому молотку в руках Рудницкого, вскрывающему богатства недр.

Каждая история в этом сборнике – это результат не только таланта, но и большого труда, исследования, желания понять и полюбить свою землю. Откройте эту книгу, и пусть легенды Губерлинских гор, шум реки Губерли и голоса героев Новотроицка зазвучат для вас по-новому.

⠀

Дмитрий Андрияшкин,

преподаватель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, интернет-маркетолог

Путь хранителя

Алиса Нефёдова

Губерлинские горы, словно исполинские зубы, вгрызались в небо, увенчанные вечными снегами. Их вершины, покрытые белым саваном, казались недосягаемыми, а склоны, уходящие вниз, словно гигантские складки, были покрыты густым лесом, где царила вечная тень.

Река Губерля серебряной нитью извивалась между скал, то исчезая в глубоких ущельях, то выплескиваясь на свет, образуя небольшие водопады. Ее воды, холодные и прозрачные, отражали небо, словно зеркало, а шум ее течения, тихий и монотонный, был единственным звуком, нарушающим тишину этих мест.

Воздух здесь был пропитан запахом хвои, сыростью и чем-то еще, неуловимым, но ощутимым, – запахом древности, тайн и мифов.

В этих горах, где каждый камень хранил тайну, а каждый ручей шептал легенды, время текло иначе. Здесь, вдали от людских поселений, царила своя, особенная атмосфера, где реальность переплеталась с мифами, а мифы – с реальностью.

Солнце, пробиваясь сквозь кроны деревьев, освещало узкую тропинку, по которой шел Ерлан – молодой охотник с проницательным взглядом и тонкими чертами лица. Его черные глаза, глубокие и пронзительные, словно отражали тайны этих мест, а густые черные волосы, спадающие на плечи, придавали ему вид сурового, но привлекательного воина.

Он был одет в грубую кожаную куртку, украшенную вышивкой из бисера, а на плече висел лук с резными узорами.

Ерлан был известен в окрестностях своим мастерством охотника. Его стрелы всегда находили цель, а добыча – никогда не уходила от него. Он был одним из тех, кто чувствовал себя в этих горах как дома, кто знал язык птиц и зверей, кто умел читать следы на снегу и по ветру определять погоду.

В его сердце, как и в этих горах, царила тишина, но она была не пустой, а наполненной глубокой внутренней силой, которая позволяла ему выживать в суровых условиях и находить гармонию с природой.

Ерлан, двигаясь по узкой тропинке, вдруг остановился, прислушиваясь к чему-то, что нарушило тишину. Это был не звук, а скорее ощущение – легкое покалывание в воздухе, словно кто-то шептал ему на ухо. Он огляделся, но ничего не увидел, кроме высоких сосен, словно гигантские стражи охраняющих тайны леса.

Вдруг перед ним из-за ствола сосны выступила фигура. Это был не человек, а нечто, что напоминало туман, сгустившийся в человеческий облик. Лицо его было размыто, но глаза – яркие, голубые, как ледяная вода, – смотрели на Ерлана с нескрываемой тревогой.

– Ты… ты слышишь меня? – прошептал туманный образ, голос его звучал как шелест листьев.

– Кто ты? – спросил Ерлан, рука инстинктивно потянулась к луку.

– Я – дух реки Губерли, – ответил туман, и в его голосе прозвучала боль. – Я пришел к тебе за помощью.

Ерлан не удивился. В этих горах было много тайн, и встреча с духом реки казалась ему не более странной, чем встреча с редким зверем.

– Помощь? – переспросил он, осторожно отступая назад.

– Да, – ответил дух, и в его голосе прозвучала мольба. – Горы умирают, река иссыхает, и я не могу с этим ничего сделать.

Ерлан не понял. Он видел реку Губерлю полноводной, а горы – величественными и непоколебимыми.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он, с недоверием глядя на туманный образ.

– Проклятие, – ответил дух, и в его голосе прозвучала отчаяние. – Древнее проклятие, наложенное на эти горы разгневанным шаманом.

– Шаман? – переспросил Ерлан, нахмурившись. Он знал легенды о шаманах, о их могуществе и гневе, но никогда не думал, что они могут наложить проклятие на целые горы.

– Да, – подтвердил дух, и его голос стал еще более печальным. – Он был могущественным шаманом, но его сердце было черным от зависти. Он завидовал красоте этих гор, их силе, их жизни. И в гневе своем он наложил на них проклятие.

– Какое проклятие? – спросил Ерлан, чувствуя, как в его груди нарастает тревога.

– Проклятие засухи, – ответил дух. – Оно медленно иссушает реку, горы, всю жизнь. Травы вянут, деревья сохнут, животные уходят. И скоро, совсем скоро, от этих гор останутся только голые скалы.

Ерлан огляделся. Он и правда заметил, что трава на склонах была не такой сочной, как раньше, а деревья казались более сухими. Но он никогда не придавал этому значения, списывая все на засушливое лето.

– Что же мне делать? – спросил он, чувствуя, как в его душе зарождается чувство ответственности.

– Ты можешь снять проклятие, – ответил дух. – Но это будет стоить тебе дорого.

– Что ты имеешь в виду? – спросил Ерлан, не понимая, о чем говорит дух.

– Ты должен пожертвовать своим самым ценным, – ответил дух. – Тем, что делает тебя тем, кто ты есть.

Ерлан задумался. Что же было самым ценным для него? Его мастерство охотника? Его свобода? Его жизнь?

– Что именно я должен пожертвовать? – спросил он, чувствуя, как его сердце бьется все быстрее.

– Свое умение охотиться. Ты должен отказаться от своего дара, от своей силы, от своей сущности.

Ерлан почувствовал, как его тело пронзила ледяная дрожь. Отказ от охоты? Это было равносильно смерти для него. Это было все, что он знал, все, что он умел, все, что делало его тем, кто он есть.

– Нет, – прошептал он, чувствуя, как гордость и страх борются в его душе. – Я не могу.

– Тогда горы умрут, – сказал дух, и в его голосе прозвучала безысходность. – И ты будешь виноват в их смерти.

Ерлан застыл, не в силах произнести ни слова. Он чувствовал себя пойманным в ловушку между своим желанием жить и своим долгом перед горами.

– У тебя есть время подумать, – сказал дух. – Но время работает против нас.

И, растворившись в воздухе, он исчез, оставив Ерлана наедине со своими мыслями.

Ерлан стоял, словно окаменевший, вглядываясь в глубину леса. Он чувствовал, как в его душе бушует шторм. С одной стороны, он не мог представить свою жизнь без охоты. Это было его сутью, его путем, его единственным способом выжить в этих горах. С другой стороны, он не мог оставить горы умирать. Он видел их красоту, чувствовал их силу и понимал, что они заслуживают спасения.

Он ходил взад-вперед, сжимая в руках лук. Он пытался представить свою жизнь без охоты. Он видел себя слабым, беспомощным, затерянным в этом бескрайнем лесу. Но он также видел умирающие горы, иссыхающую реку и понимал, что его личная трагедия ничтожна по сравнению с их гибелью.

– Я не могу отказаться от охоты, – прошептал он, но его голос звучал неуверенно. – Я не могу стать ничтожеством.

Вдруг он вспомнил слова старого охотника, который когда-то сказал ему: «Истинная сила не в умении убивать, а в умении отказаться от убийства». Эти слова всегда казались ему странными, но сейчас они обрели новый смысл.

Ерлан поднял голову и в глубине леса увидел старую сосну, которая стояла одна на склоне горы. Она была высокой и могучей, но ее ветви были сухими, а кора покрыта трещинами. Она казалась умирающей, но в ее корнях еще теплилась жизнь.

– Я не могу отказаться от охоты, – сказал он вслух, но его голос звучал уже не так уверенно. – Но я могу отказаться от своего эгоизма.

Он положил лук на землю и подошел к сосне. Он обнял ее ствол и почувствовал, как в его душу проникает ее сила, ее мудрость, ее жизнь.

– Я отказываюсь от своего дара, – сказал он вслух, и в его голосе звучала решимость. – Я отказываюсь от своей силы, от своей сущности. Я отказываюсь от себя, чтобы спасти вас.

Он отпустил ствол сосны и отступил назад. Он чувствовал себя пустым, словно из него вынули все соки, все силы. Но в то же время он чувствовал небывалую легкость, словно сбросил с себя тяжелый груз.

Он посмотрел на горы, на реку и увидел, как в них возвращается жизнь. Трава становилась зеленее, деревья – сочнее, река – полноводнее. Он понял, что его жертва не прошла даром.

– Я сделал правильный выбор, – сказал он, и в его голосе звучала уверенность. – Я отказался от себя, чтобы спасти вас, и я не жалею о своем решении.

Он посмотрел на лук, лежащий на земле, и понял, что тот больше не нужен ему. Он больше не охотник. Он хранитель гор.

Ерлан, оставив лук у подножия старой сосны, почувствовал необычайную легкость в теле. Он стал частью этих гор, их хранителем. Чувствовал их дыхание, их пульс, их жизнь.

Теперь его прогулки по лесу стали совсем другими. Каждое дерево, травинка, ручей говорили с ним на непонятном, но ощутимом языке. Он узнавал их тайны, их боли, их радости. Стал их голосом, их защитником.

Охотиться он больше не мог, но голод его не мучил. Горы делились с ним своими дарами. Дикие ягоды, корни, грибы – он питался силой природы. Спал под открытым небом, укрываясь от дождя под кронами деревьев. Стал частью этого мира, его неотъемлемой частью.

Одиночества он не чувствовал. Рядом был дух реки Губерли, не туманным образом, а живой силой, пронизывающей все вокруг. Чувствовал его радость, благодарность, любовь.

О своем решении Ерлан не жалел. Пожертвовал силой, сущностью, но обрел нечто более важное – смысл жизни. Стал хранителем гор, их защитником, их голосом. Жил в гармонии с природой, в согласии с ее законами. Стал частью этого мира, его неотъемлемой частью. И был счастлив.

Он не был охотником, но был хранителем. Не был сильным, но был мудрым. Не был свободным, но был счастливым.

Он был Ерланом – хранителем Губерлинских гор.

- Справка об объекте

Государственный природный заказник

областного значения «Губерлинские горы»,

Россия, Оренбургская область,

51.219733, 57.815149

Губерлинские горы – южная часть Уральских. Самая высокая точка не превышает 350 метров.

Но интересны Губерлинские горы не этим. Название им подарила река Губерля. Она же изрезала скальные массивы, создав бесконечные овраги и ущелья. Живописность окружающих пейзажей сложно переоценить.

Горы протянулись с севера на юг на 70 км. В южной части они превращаются в Мугоджары. В этих местах проходит граница с Казахстаном, поэтому значительный участок находится в приграничной зоне.

Источник: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/orsk/mount/40883

Урок истории

Ольга Кушнир

Сергей Васильевич Кузнецов, молодой учитель истории школы №2 поселка Аккермановка, нервно поправил очки и глубоко вздохнул перед тем, как войти в класс. Его потертый портфель, доставшийся еще от отца, привычно оттягивал руку. Сергей на секунду задержался у двери, прислушиваясь к гулу голосов за ней.

– Так, ребята, тихо! – произнес он, входя в кабинет.

Шум постепенно стих, и двадцать пар глаз уставились на молодого учителя. Сергей быстро окинул взглядом класс: Петя Сидоров, как обычно, пытался незаметно спрятать телефон под партой; Лена Волкова сосредоточенно рисовала что-то в тетради; а Миша Круглов, звезда школьной команды по футболу, лениво зевал, растянувшись на задней парте.

– Итак, сегодня мы продолжим изучение истории нашего поселка, – начал Сергей, раскладывая на столе свои записи. – Кто-нибудь помнит, о чем мы говорили на прошлом уроке?

Тишина. Сергей вздохнул и провел рукой по своим коротко стриженным волосам – жест, который он всегда делал, когда нервничал.

– Ладно, давайте я напомню. Мы обсуждали роль Аккермановки в годы Великой Отечественной войны.

Внезапно рука Лены Волковой взметнулась вверх.

– Да, Лена?

– Сергей Васильевич, а правда, что наша школа тоже как-то связана с войной? – спросила девочка, поправляя свои длинные косы.

Сергей улыбнулся. Вот оно – то, чего он ждал.

– Отличный вопрос, Лена. Действительно, наша школа имеет непосредственное отношение к событиям тех лет. Кто-нибудь знает, что находится во дворе нашей школы?

– Памятник какой-то, – пробурчал Миша с задней парты.

– Верно, Миша. Но не просто памятник. Это памятник учителям и выпускникам нашей школы, погибшим в годы войны.

По классу пробежал шепот. Сергей почувствовал, как интерес учеников начинает пробуждаться.

– А вы знали, – продолжил он, – что многие учителя нашей школы добровольно ушли на фронт?

– Как добровольно? – удивился Петя Сидоров, на секунду забыв про свой телефон. – Их же и так призвали бы, нет?

Сергей покачал головой:

– Не всех, Петя. Некоторые могли получить отсрочку или бронь. Но они сделали другой выбор.

Он подошел к окну и посмотрел на школьный двор, где виднелся силуэт памятника.

– Знаете, ребята, этот памятник – не просто кусок камня. Это память о людях, которые когда-то ходили по тем же коридорам, что и мы с вами, сидели за этими партами, мечтали о будущем…

Сергей осекся, заметив, как некоторые ученики начали переглядываться с легкой усмешкой. Он мысленно одернул себя – нельзя перегибать палку с пафосом, иначе потеряешь их внимание.

– Ладно, давайте-ка лучше сделаем так, – сказал он, возвращаясь к своему столу. – Сейчас я раздам вам карточки с фамилиями учителей и выпускников, чьи имена высечены на памятнике. Ваша задача – узнать о них как можно больше. На следующем уроке каждый расскажет о своем герое.

Класс загудел – кто-то с интересом, кто-то с недовольством. Сергей начал раздавать карточки, стараясь не обращать внимания на ворчание Миши Круглова: «Вот еще, делать мне больше нечего…»

Когда прозвенел звонок, Сергей собрал свои вещи и вышел из класса. В коридоре он столкнулся с Анной Петровной, учительницей русского языка.

– Ну как, Сергей Васильевич, справляетесь с 9 «Б»? – спросила она с улыбкой.

Сергей пожал плечами:

– Да как сказать… Пытаюсь что-то придумать, чтобы их заинтересовать. Вот, решил про памятник наш рассказать.

– А, этот старый монумент во дворе? – Анна Петровна махнула рукой. – Не знаю, Сергей. Молодежь сейчас другим интересуется. Вряд ли их это зацепит.

– Посмотрим, – ответил Сергей. – Может, хоть кто-нибудь проникнется.

Он попрощался с коллегой и направился в учительскую, размышляя о том, как пройдет следующий урок и удастся ли ему хоть немного расшевелить класс этой темой.

На следующий день Сергей Васильевич пришел в школу раньше обычного. Он решил еще раз взглянуть на памятник перед уроком. Утреннее солнце едва освещало школьный двор, когда Сергей подошел к монументу.

– Доброе утро, Сергей Васильевич! – окликнул его знакомый голос.

Сергей обернулся и увидел Николая Петровича, школьного сторожа, который неторопливо подметал дорожки.

– Здравствуйте, Николай Петрович. Вы как всегда ранняя пташка, – улыбнулся Сергей.

– А то! Кто-то же должен за порядком следить, – ответил сторож, опираясь на метлу. – Вижу, вы нашим памятником интересуетесь?

Сергей кивнул:

– Да, хочу ребятам о нем рассказать. Только вот…

Он замялся, не зная, как продолжить. Николай Петрович понимающе хмыкнул:

– Боитесь, что не поймут? Оно и понятно. Молодежь нынче другим живет.

Сергей подошел ближе к памятнику и провел рукой по шершавой поверхности. Внезапно он заметил, что некоторые буквы на мемориальной доске почти стерлись.

– Николай Петрович, а вы не знаете, когда в последний раз памятник реставрировали?

Сторож почесал затылок:

– Да уж лет пятнадцать как не трогали. Все руки не доходят, да и денег, говорят, нет.

В этот момент к ним подошла Елена Сергеевна, директор школы.

– О чем беседуете, мужчины? – спросила она с улыбкой.

– Да вот, Сергей Васильевич интересуется, когда памятник в последний раз обновляли, – ответил Николай Петрович.

Елена Сергеевна вздохнула:

– Ох, больная тема. Я уже несколько лет пытаюсь добиться финансирования на реставрацию, но все без толку. Говорят, есть дела поважнее.

Сергей нахмурился:

– Но ведь это же часть нашей истории. Неужели нельзя ничего сделать?

Директор пожала плечами:

– Если у вас есть идеи, Сергей Васильевич, я открыта для предложений. А пока… – она взглянула на часы, – нам пора готовиться к урокам.

Когда Елена Сергеевна ушла, Сергей еще раз посмотрел на памятник. В голове у него начал формироваться план.

– Николай Петрович, а вы давно здесь работаете? – спросил он.

– Да уж лет сорок будет, – ответил сторож. – Я еще помню, как этот памятник устанавливали.

– Правда? – оживился Сергей. – А вы не могли бы…

Но договорить он не успел – прозвенел звонок на урок. Сергей поспешил в школу, но мысль о памятнике не выходила у него из головы. Он чувствовал, что это может стать не просто темой для урока, а чем-то большим. Чем-то, что может изменить отношение не только учеников, но и всего поселка к своей истории.

Войдя в класс, Сергей увидел, что ученики уже ждут его. Некоторые выглядели заинтересованными, другие – скучающими. Но Сергей знал, что сегодняшний урок будет особенным.

– Доброе утро, ребята, – начал он. – Прежде чем мы начнем обсуждать ваши находки, я хочу предложить вам кое-что необычное…

Сергей Васильевич глубоко вздохнул и продолжил:

– Ребята, я предлагаю нам всем вместе заняться восстановлением памятника во дворе школы.

По классу пробежал удивленный шепот. Миша Круглов скептически хмыкнул:

– И как мы это сделаем? Мы же не строители.

Сергей улыбнулся:

– Хороший вопрос, Миша. Мы действительно не строители, но мы можем многое сделать. Для начала нам нужно больше узнать об истории памятника и людях, чьи имена на нем высечены.

Лена Волкова подняла руку:

– Сергей Васильевич, а мой дедушка рассказывал, что у него есть старые фотографии школы. Может, там есть и снимки памятника?

– Отлично, Лена! Это именно то, что нам нужно, – одобрил Сергей. – Кто еще может что-то предложить?

Постепенно класс оживился. Ученики начали предлагать идеи: кто-то вспомнил о бабушке, работавшей в школьном архиве, кто-то предложил расспросить старожилов поселка.

В течение следующих недель 9 «Б» превратился в настоящий исследовательский центр. Ребята собирали информацию, проводили интервью, изучали архивные документы. Даже Миша Круглов, изначально настроенный скептически, увлекся поиском информации о выпускнике школы, ставшем известным футболистом до войны.

Сергей координировал работу, помогая ученикам систематизировать найденную информацию. Он был приятно удивлен энтузиазмом, с которым ребята взялись за дело.

Однажды после уроков к Сергею подошла Лена Волкова:

– Сергей Васильевич, мы с ребятами подумали… А что, если нам устроить выставку в школе? Показать все, что мы нашли?

Сергей задумался:

– Знаешь, Лена, это отличная идея. Но давай пойдем дальше. Что, если организовать не просто выставку, а целое мероприятие для всего поселка?

Глаза Лены загорелись:

– Правда? Вы думаете, у нас получится?

– Уверен, что получится, – кивнул Сергей. – Но для этого нам понадобится помощь.

В следующие дни Сергей и его ученики начали готовиться к мероприятию. Они связались с местным домом культуры, договорились о помощи в организации. Ребята разработали план выставки, подготовили презентации о судьбах учителей и выпускников школы.

Однако не все шло гладко. Когда новость о готовящемся мероприятии разошлась по поселку, Сергея вызвала к себе директор школы.

– Сергей Васильевич, – начала Елена Сергеевна, – я понимаю ваш энтузиазм, но не уверена, что это хорошая идея. Вы понимаете, какая ответственность на нас ляжет? А если что-то пойдет не так?

Сергей почувствовал, как внутри все сжалось, но постарался сохранить спокойствие:

– Елена Сергеевна, я понимаю ваше беспокойство. Но посмотрите, как это изменило отношение ребят к истории, к школе. Разве это не стоит риска?

Директор задумчиво посмотрела в окно, где виднелся силуэт памятника:

– Хорошо, Сергей Васильевич. Я дам вам шанс. Но учтите, вся ответственность на вас.

Выйдя из кабинета директора, Сергей почувствовал смесь облегчения и тревоги. Он понимал, что впереди еще много работы и что успех мероприятия зависит не только от него, но и от его учеников.

В день мероприятия школьный двор преобразился. Ученики развесили плакаты с фотографиями и информацией о героях войны, установили стенды с найденными документами. Вокруг памятника расставили свечи и цветы.

Когда начали собираться первые гости, Сергей заметил, как нервничают его ученики. Он подошел к ним и тихо сказал:

– Ребята, вы уже сделали невероятное. Что бы ни случилось дальше, я горжусь вами.

И вот мероприятие началось. Сергей с волнением наблюдал, как жители поселка с интересом рассматривают выставку, слушают рассказы учеников. Он заметил, как некоторые пожилые люди украдкой вытирают слезы, узнавая на фотографиях своих родных и друзей.

Внезапно Сергей увидел, что к памятнику подходит группа официально выглядящих людей. Среди них он узнал главу местной администрации. Сергей почувствовал, как у него вспотели ладони. Он понимал, что реакция этих людей может сильно повлиять на дальнейшую судьбу их проекта.

– Так, ребята, – тихо сказал он, обращаясь к ближайшим ученикам, – давайте подойдем, поздороваемся.

Сергей направился к группе чиновников, стараясь выглядеть уверенно. Краем глаза он заметил, как Миша Круглов и Лена Волкова следуют за ним.

– Добрый день, – поздоровался Сергей. – Я Сергей Васильевич, учитель истории. Мы с ребятами подготовили эту выставку.

Глава администрации, Виктор Иванович, оглядел школьный двор и кивнул:

– Интересно, интересно. И что же вас подвигло на такое… мероприятие?

Сергей открыл рот, чтобы ответить, но его опередила Лена:

– А вы знаете, что здесь учился Герой Советского Союза?

Виктор Иванович удивленно поднял брови:

– Вот как? И кто же это?

– Николай Степанович Черных, – гордо ответил Миша. – Мы нашли его историю в архивах.

Сергей с удивлением посмотрел на своих учеников. Он и не заметил, как они стали настоящими экспертами в этой теме.

Виктор Иванович внимательно слушал школьников, время от времени кивая. Сергей чувствовал, как нарастает напряжение – от реакции чиновников зависело очень многое.

– Ребята, – сказал глава администрации, – я предлагаю вам рассказать о вашем исследовании подробнее. Прямо сейчас, на школьной линейке.

Через час школьный актовый зал был полон. Ученики 9 «Б» класса, сменяя друг друга, рассказывали о судьбе памятника, о героях войны, чьи имена были выбиты на его поверхности. Миша Круглов показывал архивные документы, Лена Волкова демонстрировала старые фотографии, а другие ребята зачитывали биографии фронтовиков.

Сергей стоял сбоку, наблюдая, как загораются глаза слушателей – сначала настороженные, потом – внимательные, а затем – по-настоящему заинтересованные. Он видел, как пожилые учителя вытирают слезы, как напряженно слушают чиновники, как замирает зал при каждом новом имени.

Кульминационным моментом стало выступление Миши, который рассказал историю Николая Черных – выпускника школы, Героя Советского Союза. Зал буквально замер, когда Миша процитировал наградной лист и рассказал о подвиге земляка.

– Мы не можем позволить, чтобы память стиралась, – твердо сказал в конце Миша. – Этот памятник – не просто камень. Это история нашего поселка.

Аплодисменты начались внезапно, нарастая как волна. Сергей увидел, как Виктор Иванович встает и первым начинает хлопать.

В этот момент Сергей понял: они победили. Не важно, что будет дальше – но сегодня они смогли достучаться до сердец чиновников.

Через две недели после школьной линейки во дворе школы №2 началась реставрация памятника. Виктор Иванович сдержал слово – выделил бюджетные средства на восстановление мемориала. Местные предприниматели, вдохновленные выступлением школьников, также внесли свой вклад.

Сергей наблюдал, как рабочие аккуратно очищают потрескавшийся постамент, заменяют сколотые буквы, реставрируют барельефы. Рядом стояли его ученики – те самые Миша и Лена, которые были главными инициаторами проекта.

– Сергей Васильевич, – спросила Лена, – а мы еще будем работать над историей памятника?

– Обязательно, – улыбнулся учитель. – У нас впереди много планов.

Неожиданно к ним подошла пожилая женщина – дочь одного из погибших фронтовиков, чье имя было выбито на памятнике. Она молча положила на постамент красную гвоздику.

– Спасибо, что помните, – тихо сказала она.

В поселке Аккермановка появилась новая традиция – каждый год ученики школы №2 проводят экскурсии у мемориала, рассказывая о героях войны. А памятник, бережно отреставрированный руками молодого поколения, стал символом живой исторической памяти.

- Справка об объекте

Памятник учителям и выпускникам школы №2,

Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк,

п. Аккермановка, ул. Центральная, д. 48

Памятный знак выполнен в форме открытой книги на гранитном постаменте. На первой странице изображен орден Отечественной войны и надпись: «Помни, они ушли защищать Родину из нашей школы». На второй странице перечислены фамилии погибших в Великой Отечественной войне учеников и учителей школы №2 пос. Аккермановка.

Автор – новотроицкий художник К. М. Пономарев.

Памятник воздвигнут на средства от комсомольских и пионерских субботников.

Источник: clck.ru/3Horxg

Алеша-пограничник

Юрий Лимонов

В нашей семье сложилась традиция. Дед – Александр Иванович, пограничник – воевал с немцами в 1941 году. Отец – Юрий Александрович, пограничник – служил на советско-афганской границе. И вот маленький, застенчивый и добрый Алеша зевнул и открыл карие глазки. В гостиной на стене висят часы.

«Тик-так! Тик-так! Тик-так!» – колеблется маятник.

На большом, золотистого оттенка циферблате стрелки показывают 7:30.

«Бо-о-ом-м!» – разносится мелодичный перезвон часов. Проснулся маленький Алеша, пришел к бабушке.

– Бабуля, а бабуля! – теребит бабушку Алеша.

– Что, малыш? – бабушка отложила в сторону газету и посмотрела на внука.

Алеша взглянул на отрывной календарь и спросил:

– Какой завтра праздник?

Бабушка грустно покачала головой.

– Нет, Лешенька, завтра 22 июня – не праздник, а трагедия. Когда-то в 4 часа утра 22 июня немецкие самолеты сбросили бомбы на наши города, а немецкие войска вторглись на нашу землю. Первыми встали на их пути и дали немцам отпор наши пограничники. Одним из них был твой дед.

Леша серьезно посмотрел на бабушку.

– Спасибо, бабуля!

– Не за что, зайка! – ответила бабуля и забыла об этом разговоре, занявшись своими бесконечными делами по дому – уборкой, готовкой, стиркой, прополкой грядок на огороде.

Если бы кто-то внимательно присмотрелся к Алешке, то увидел бы, что малыш занят чем-то важным и очень секретным. Но все были заняты своими делами и не обращали внимания на мальчика. В другое время его это бы здорово задело, но сейчас было очень кстати.

После ужина Леша сообщил маме:

– Хочу спать!

Мама и бабушка удивленно переглянулись. Этого непоседу и в одиннадцать было проблематично уложить спать, а сейчас восемь…

– Устал ребенок! – кивнула головой бабушка.

В постели Алеша широко раскрытыми глазами смотрел на стрелки больших настенных часов. Постепенно шум в доме начал затихать, выключили газовую колонку на кухне. Мама заглянула в комнату, и малыш едва успел зажмурить глаза. Мягко подойдя к кровати, она поцеловала сына.

«Спи, солнышко!» – прошептала она мальчику и вышла из комнаты. За стенкой дед выключил телевизор, и малыш услышал, как заскрипел старый диван. «Улегся спать», – понял мальчик.

Когда маленькая стрелка была на единице, а большая на двенадцати, Алеша включил у себя в комнате настольную лампу и начал собираться. Взял детское деревянное ружье, предусмотрительно оставленное возле кровати, два пистолета, как бесценное сокровище надел старую дедовскую пограничную фуражку и повесил себе на шею дедов офицерский полевой бинокль. Предательски скрипнула дверь комнаты. Вздрогнув и съежившись, мальчик выскользнул в темную прихожую. Немного постояв и прислушавшись к звенящей в ушах тишине, он щелкнул кнопкой фонарика. Маленький щенок спал в прихожей на коврике. Открыв глаза, щенок недоуменно посмотрел на мальчика.

«Лимка, пойдем со мной!» – прошептал мальчик, взял щенка на руки и вышел с ним из дома. На улице мальчик и щенок затаились в тени беседки.

– А теперь нападайте, я вас жду! – прошептал Алеша и погладил щенка. Лимка, как будто что-то почувствовав, злобно тявкнул.

– Тише, ты! У пограничной собаки должно быть немного больше выдержки, – негромко сказал мальчик щенку.

Каждые десять минут осматривал мальчик близлежащий лес через бинокль. Где-то через час Алеша впервые зевнул. Веки отяжелели, и глаза начали закрываться. Малыш пытался бороться со сном, но это ему удавалось все тяжелее и тяжелее…

В начале пятого утра дед нашел уснувшего внука возле беседки.

– Солнышко мое! – дед взял малыша на руки. – Солдатик мой!

Тревожно распахиваются глазки Лешеньки.

– Деда, немцы! Они сейчас на нас нападут!

– Нет, зайка! – сказал Леше дед. – Они увидели тебя на посту, испугались и ушли.

– Да?

– Да! – кивает дед. – Ты молодец!

Счастливый Алеша засыпает, видя красивые, яркие сны, а дед не спит, нервно курит, вспоминая тот далекий сорок первый год, когда он, молодой солдат-пограничник, принял свой первый бой.

А наутро, построив во дворе всю семью – бабушку, маму, папу, брата Алеши, дед торжественно вручил мальчику свою старую пограничную фуражку. Малыш надел фуражку и…

Ярким солнечным утром на аллее, которая протянулась от остановки «3-я Уральская» до проспекта Комсомольского в Новотроицке, высокий крепкий юноша с карими добрыми глазами, в форме курсанта-пограничника, внимательно смотрит на черную мраморную плиту, повторяющую очертания флага, на которой выгравированы государственная граница СССР и пограничник. Юноша поставил возле памятника фотографию ушедшего в вечность деда и положил огромный букет роз.

Прохожие обратили внимание, что на голове курсанта-пограничника была старая зеленая пограничная фуражка.

И в тот миг Алеша почувствовал, что любящие глаза деда с гордостью смотрят на него…

- Справка об объекте

Памятник «Пограничникам всех поколений»,

Россия, Оренбургская область,

г. Новотроицк, аллея 50 лет Новотроицку

Памятник был открыт 21 мая 2022 года.

Мемориал посвящен 104-й годовщине со дня возникновения пограничных войск. На черной мраморной плите, повторяющей очертания флага, выгравированы государственная граница СССР и пограничник, в задачу которого входит охрана сухопутных, воздушных и водных рубежей страны.

Значительную часть средств на установку памятника выделил генеральный директор Новотроицкого завода хромовых соединений Василий Измалкин.

Источник: https://museynov.oren.muzkult.ru/news/110386786

Мастерская мечты

Егор Торопов

Поселок Юрга, пригород Новотроицка, жил неспешной жизнью. Одноэтажные дома, выстроившиеся вдоль улиц с сибирскими названиями, прятались в тени разросшихся яблонь и вишен. Жизнь здесь текла размеренно, подчиняясь ритму смен на градообразующем комбинате.

На улице Сибирской, в деревянном, но еще крепком доме, жил Илья. Юноша двадцати пяти лет, худощавый, с вечно грязными от машинного масла руками и пронзительным взглядом серых глаз. В старом гараже, унаследованном от отца, Илья часами колдовал над разными механизмами, от мотоциклов до старых «Жигулей».

Его дед, Михаил Петрович, ветеран ОХМК, с уважением наблюдал за внуком. Михаил Петрович был человеком старой закалки, немногословным, но с твердым характером и непоколебимой верой в честный труд. Он часто сидел на крыльце, курил свою трубку и молча наблюдал за тем, как Илья возится со своей техникой.

Гараж Ильи был своеобразным клубом для местной молодежи, увлеченной автомобилями и мотоциклами. Сюда приходили поболтать, посоветоваться по ремонту или просто помечтать о мощных двигателях и скоростных трассах. Илья был для них не просто механиком, а наставником, старшим товарищем, который всегда готов был помочь и делом, и советом.

Он мечтал превратить этот гараж в настоящую автомастерскую, место, где смог бы реализовать свои таланты и дать работу друзьям. Эта мечта была его главной движущей силой, тем, что заставляло его проснуться рано утром и работать до поздней ночи. Пока же это были лишь мечты.

Однажды вечером, листая местную газету, Михаил Петрович наткнулся на объявление о программе поддержки малого бизнеса.

– Илья, – окликнул он внука, – глянь-ка сюда. Может, это твой шанс?

Илья, вытирая руки тряпкой, подошел к деду. В объявлении речь шла о гранте на развитие собственного дела. Сумма была внушительной, как раз хватало на аренду помещения и закупку необходимого оборудования. Илья загорелся. Это был реальный шанс превратить его мечту в реальность.

На следующий день Илья отправился в администрацию. Там ему выдали кипу документов и разъяснили условия конкурса. Оказалось, что кроме бизнес-плана и пакета документов необходим еще и первоначальный взнос – десять процентов от запрашиваемой суммы. И вот тут Илья столкнулся с первой серьезной преградой. Денег у него не было. Подработки в чужих гаражах приносили небольшой доход, которого едва хватало на жизнь и необходимые запчасти. О такой сумме он мог только мечтать. Выйдя из администрации, Илья почувствовал, как энтузиазм сменяется разочарованием. Мечта, казавшаяся такой близкой, вновь отодвинулась на неопределенный срок.

Следующие несколько недель Илья провел в лихорадочных поисках денег. Он брался за любую работу, которая попадалась под руку – ремонтировал машины соседей, помогал друзьям с тюнингом, даже пытался продавать старые запчасти, которые годами копились в гараже. Но нужная сумма все равно казалась недостижимой. Каждый вечер, возвращаясь домой, уставший и разочарованный, Илья видел деда, сидящего на крыльце с трубкой. Михаил Петрович молча наблюдал за внуком, и в его глазах читалось беспокойство. Он понимал, как важна для Ильи эта мастерская, как он горит этой идеей.

Тем временем в доме стали пропадать вещи. Сначала Илья не обращал на это внимания. Потом заметил, что из дедушкиной комнаты исчез старый патефон, который Михаил Петрович бережно хранил много лет. Потом не стало набора инструментов в деревянном ящике – подарок от коллег на юбилей. Илья спросил деда, куда делись вещи, но тот лишь отмахнулся, бормоча что-то про генеральную уборку и ненужный хлам. Илья почувствовал неладное. Он знал, как дед дорожил этими вещами, как они были ему дороги. Это были не просто предметы, а воспоминания, целая жизнь.

Однажды Илья вернулся домой раньше обычного. Проходя мимо местного ломбарда, он заметил в витрине знакомый патефон. Сомнений не было – это был дедушкин патефон. Илья зашел внутрь. Хозяин ломбарда, щуплый мужичок с хитрым взглядом, подтвердил, что патефон принес пожилой мужчина несколько дней назад. Илья все понял. Дед продавал свои вещи, чтобы помочь ему с первоначальным взносом. В его груди что-то сжалось. Он выкупил патефон и поспешил домой.

Илья вошел в дом, держа патефон в руках. Дед сидел на своем обычном месте на крыльце, курил трубку и смотрел вдаль.

– Дед, – сказал Илья, – нам нужно поговорить.

Михаил Петрович медленно повернулся к внуку. В его глазах читалась вина и смущение.

– Это… – он кивнул на патефон, – ты откуда его взял?

– Из ломбарда, – ответил Илья. – Выкупил. Зачем ты его продал, дед? И инструменты… я знаю про инструменты.

Михаил Петрович молчал, опустив голову.

– Я хотел помочь, – пробормотал он наконец. – Ты так мечтаешь об этой мастерской… А денег у тебя нет. Я подумал… эти старые вещи… они мне уже не нужны. А тебе помогут.

– Дед, – Илья присел рядом с ним на крыльцо, – я ценю твою заботу. Но ты не должен был этого делать. Эти вещи… они же для тебя важны.

– Я знаю… – вздохнул Михаил Петрович. – Просто… я хотел…

В этот момент во двор въехал эвакуатор, на платформе которого стоял старый, покрытый толстым слоем пыли автомобиль. «Победа».

– Это что еще такое? – удивился Илья.

– Это… – Михаил Петрович встал с крыльца, глаза его горели непонятным блеском, – это мой сюрприз. Я его у одного коллекционера выменял. На… на некоторые вещи.

Илья подошел ближе к машине. «Победа» была в плачевном состоянии, но Илья сразу увидел в ней потенциал. Он представил, как она будет выглядеть после реставрации.

– Дед… – Илья повернулся к Михаилу Петровичу, – а если мы ее… отремонтируем? Вместе?

– Отремонтируем? – переспросил дед.

– Да! – глаза Ильи горели энтузиазмом. – А потом… продадим! И денег хватит на первоначальный взнос!

Михаил Петрович улыбнулся. Впервые за последние дни.

– Ну… – сказал он, – попробуем.

И они попробовали. Следующие несколько недель дед и внук проводили в гараже, колдуя над старой «Победой». Михаил Петрович, несмотря на возраст, оказался прекрасным механиком. Он делился с Ильей своим опытом, рассказывал истории из своей молодости, когда они с товарищами ремонтировали свои первые мотоциклы и машины. Работа спорилась, и вскоре «Победа», сверкающая свежей краской и отполированным хромом, стояла перед гаражом, словно только что с конвейера. Они продали ее за хорошую цену, и денег с лихвой хватило на первоначальный взнос для гранта.

Илья подал документы на грант. Дни ожидания тянулись томительно. Илья нервничал, проверял почту каждые полчаса, обновлял страницу сайта администрации. Михаил Петрович старался держаться бодро, подбадривал внука, но и сам был в напряжении. Наконец, пришло уведомление. Грант одобрен.

Илья, увидев заветное письмо, замер, не веря своим глазам. Потом резко вскочил, подбежал к деду и крепко обнял его. Слова были не нужны. Все было понятно без слов. Мечта, казавшаяся такой далекой, стала реальностью.

Открытие мастерской стало настоящим событием для поселка Юрга. Небольшое, но уютное помещение, сияющее чистотой и свежей краской, быстро заполнилось гостями. Друзья, соседи, даже представители администрации пришли поздравить Илью. Илья провел деда в мастерскую. Михаил Петрович, опираясь на трость, медленно обошел помещение, внимательно рассматривая каждую деталь. На старом верстаке лежали выкупленные Ильей патефон и несколько инструментов. В углу мастерской, под чехлом, стоял некий объект, интригующе очерченный тканью.

– А это что? – спросил Михаил Петрович, кивая на загадочный предмет.

– А это, дед, сюрприз, – улыбнулся Илья и резко сорвал чехол.

Под ним стоял восстановленный до идеального состояния старый мотоцикл деда – «Урал», сверкающий свежей краской и хромом. Михаил Петрович замер, глядя на мотоцикл. По его щекам текли слезы. Дед и Илья обнялись. Юноша понял, что все было не зря. Мастерская – его мечта – стала реальностью. И он смог отблагодарить деда за все, что тот для него сделал. Старый патефон, инструменты и мотоцикл – теперь они были не просто вещами в мастерской. Они напоминали о семейной истории, об истории поселка, о том, как важно помогать друг другу и верить в свою мечту.

- Справка об объекте

Поселок Юрга,

Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк

В июне 1942 года коллектив треста «Киев-промстрой», следовавший со станции Юрга Кемеровской области, остановился в степи. Подошедший железнодорожник сказал, что это станция Новотроицк. Приехавшие узнали, что здесь будет строиться Орско-Халиловский металлургический комбинат. Жилья в поселке не было.

До прибытия состава со всем оборудованием из города Юрги Кемеровской области прибыли руководящие работники Особой строительно-монтажной части №23. Для своих семей они уже построили несколько одноэтажных двухквартирных коттеджей. Это послужило тому, что поселок до сего дня именуется Юргинский. Он постепенно расстраивался, появились бараки, новые коттеджи. Строительство вели сами строители, пленные немцы и солдаты. Поселок обустраивался, здесь появились школа, магазин, баня, детский сад. Вокруг домов разбивали палисадники, разрабатывали землю под огороды, выращивали овощи, разводили всякую живность. В основном здесь жили руководители строительных организаций и рабочие, по большей части евреи. Еще до войны их семьи были высланы с Украины и из Белоруссии на поселение в Кемеровскую область, а теперь переведены на строительство Орско-Халиловского комбината.

Поселок Юрга является частью Новотроицка, и до сих пор здесь стоят дома, построенные во время войны и после. Здесь живут строители, металлурги, учителя, работники местной промышленности, одним словом – новотройчане.

Источник: https://novotroick.ucoz.ru/publ/2-1-0-7

Хранитель Кошкиного дома

Данила Резцов

Артем выключил навигатор – последние два километра тот только путал, показывая, что машина едет прямо по склону горы. Старенький «Форд» натужно карабкался по разбитой дороге, петляющей между каменистыми склонами Губерлинских гор. Позади остался последний населенный пункт – поселок Белошапка, впереди ждало только ущелье и загадочный Кошкин дом, о котором Артем столько слышал от друзей-фотографов.

– Лучшее место для съемки звездного неба, – говорили они. – И ни одной живой души на километры вокруг.

Именно это сейчас и требовалось Артему – одиночество, тишина и звезды. Последние три года он снимал свадьбы, корпоративы и детские дни рождения. Деньги приходили, а вдохновение уходило. Фотоаппарат, когда-то бывший продолжением руки, теперь казался тяжелым и чужим.

Машина запрыгала на камнях, и Артем сбавил скорость. Дорога сужалась, по обеим сторонам вздымались каменные стены, покрытые редким кустарником. Где-то внизу журчала вода – видимо, тот самый ручей Султан-Гужа, о котором упоминалось в путеводителе.

Наконец, за очередным поворотом открылось ущелье, и Артем увидел его – Кошкин дом. Одноэтажное строение из потемневшего от времени дерева и камня, прижавшееся к отвесной скале, словно искало у нее защиты. Крыша, покрытая замшелой черепицей, небольшие окна с деревянными ставнями, крыльцо с резными перилами. Ничего особенного – обычный домик, каких много в российской глубинке. И все же было в нем что-то, заставившее Артема остановиться и просто смотреть, не доставая фотоаппарат.

Он припарковал машину на небольшой площадке и вышел, с наслаждением потягиваясь после долгой дороги. Воздух пах травами и нагретым камнем. Где-то в вышине кружил ястреб, высматривая добычу. Тишина стояла такая, что Артем слышал, как стучит его собственное сердце.

Ручей Султан-Гужа оказался неширокой, но бойкой речушкой с прозрачной водой, через которую был перекинут деревянный мостик. Артем перешел по нему, ощущая, как скрипят доски под ногами, и подошел к дому. Дверь была не заперта – здесь, в глуши, замки были ни к чему.

Внутри Кошкин дом оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Одна большая комната с грубо сколоченным столом посередине, несколько лавок, печка в углу. Вдоль стен – полки с книгами, оставленными предыдущими посетителями, и какие-то странные безделушки: причудливые корни, камни необычной формы, высушенные растения. На стенах – фотографии в самодельных рамках: улыбающиеся люди на фоне гор, костры, палатки, велосипеды, прислоненные к стене дома.

Артем провел пальцем по одной из фотографий, стирая пыль. Снимок был сделан, судя по всему, в семидесятых – молодые люди с длинными волосами, в штормовках, с гитарами. Они смотрели в объектив с той особой открытостью, которая была свойственна тому времени.

– Строители, – пробормотал Артем, вспоминая историю дома. – Те самые энтузиасты.

Он прошелся по комнате, разглядывая другие снимки. Лица менялись – приходили новые поколения туристов, менялась одежда, снаряжение, но оставалось что-то неизменное в выражении глаз, в улыбках. Словно дом собирал не просто фотографии, а моменты счастья.

Артем поставил рюкзак на лавку и достал свой фотоаппарат. Профессиональная привычка требовала сразу начать съемку, поймать вечерний свет, падающий через маленькие окна. Но что-то удерживало его. Казалось неправильным сразу хвататься за работу, не познакомившись с домом, не почувствовав его.

– Подождешь до завтра, – сказал он фотоаппарату и убрал его обратно в чехол.

Вместо этого Артем занялся обустройством. Растопил печь сухими ветками, заваривал чай в видавшем виды чайнике, нашедшемся на полке. Устроил постель из спального мешка на широкой лавке у стены. И только когда за окнами стемнело, а в печи уютно потрескивали угли, он почувствовал, как напряжение последних месяцев начинает отпускать.

Ночь в горах наступила внезапно, без долгих сумерек. Только что за окном был вечер, и вот уже чернильная темнота обступила Кошкин дом со всех сторон. Артем подбросил в печь последнюю охапку веток и устроился на лавке, завернувшись в спальник. Усталость брала свое – веки тяжелели, мысли путались.

Сквозь дрему он слышал, как ветер шепчется с каменными стенами ущелья, как журчит неугомонный Султан-Гужа, как поскрипывают половицы старого дома. Обычные ночные звуки, убаюкивающие, знакомые. Но вдруг среди них появился новый – тихий, но отчетливый звук шагов по крыше.

Артем открыл глаза. Звук повторился – мягкие, осторожные шаги, словно кто-то крался над его головой. «Енот? Куница?» – подумал он, припоминая, какие животные водятся в Губерлинских горах. Но шаги казались слишком тяжелыми для мелкого зверька.

Он сел на лавке, прислушиваясь. Шаги стихли, но теперь в окно словно заглядывал кто-то – Артем не видел фигуры, но чувствовал взгляд, направленный на него из темноты. По спине пробежал холодок.

– Кто здесь? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал твердо.

Тишина в ответ. Только ветер и вода. Артем встал, нащупал фонарик и направился к двери. Возможно, это местные подростки решили разыграть одинокого туриста? Или другие путешественники, заблудившиеся в темноте?

Он распахнул дверь, посветил фонариком во тьму. Никого. Только звезды над головой – яркие, крупные, каких не увидишь в городе. Артем сделал несколько шагов от дома, обошел вокруг. Пусто.

– Показалось, – пробормотал он, возвращаясь.

И тут заметил странное свечение вокруг дома – слабое, голубоватое, похожее на туман, но… не туман. Свечение струилось по стенам, обвивало крышу, стекало к земле. Артем моргнул, протер глаза. Свечение не исчезло.

– Что за…

Он не договорил. На крыльце дома сидел кот – крупный, дымчато-серый, с желтыми глазами, в которых отражались звезды. Кот смотрел на Артема так, словно ждал его.

– Привет, – неуверенно сказал Артем. – Ты чей?

Кот моргнул, но не двинулся с места. Он выглядел как обычный кот, но что-то в его взгляде заставило Артема замереть. Этот взгляд был… осмысленным. Понимающим.

– Ты здесь живешь? – спросил Артем, делая шаг к крыльцу. – В Кошкином доме должен жить кот, верно?

Он нервно усмехнулся собственной шутке. Кот наклонил голову, словно оценивая его чувство юмора, а затем сделал нечто невероятное – кивнул. Отчетливо, по-человечески кивнул.

Артем застыл на месте. Показалось? Игра теней от фонарика? Но кот снова кивнул, а затем произнес:

– Верно. Я здесь живу. Дольше, чем ты можешь представить.

Голос был низким, хрипловатым, с легким акцентом, которого Артем не мог определить. Но это определенно был голос, а не игра воображения.

Фонарик выпал из ослабевших пальцев и покатился по земле, луч запрыгал по камням. Артем попятился.

– Этого не может быть, – прошептал он. – Я сплю. Или у меня галлюцинации от усталости.

– Ни то, ни другое, – кот потянулся, разминая лапы. – Ты просто видишь то, что обычно скрыто от глаз. Не всем дано, но иногда… иногда дом выбирает.

Он спрыгнул с крыльца и подошел к Артему. В лунном свете кошачья шерсть переливалась серебром, а глаза меняли цвет – с желтого на зеленый, потом на синий.

– Меня зовут Мурад, – сказал кот. – Я хранитель этого места.

– Хранитель, – эхом отозвался Артем, чувствуя, как реальность ускользает от него. – Говорящий кот по имени Мурад.

– Можешь звать меня просто Кот, если так проще, – в голосе зверя послышалась усмешка. – Большинство так и делает. Те немногие, кто меня видит.

Артем медленно наклонился и поднял фонарик. Посветил на кота – обычный кот, разве что крупнее домашних и с этими странными, меняющими цвет глазами.

– Почему я тебя вижу? – спросил он, удивляясь собственному спокойствию. Почему-то страх ушел, осталось только любопытство.

– Потому что ты пришел с пустой душой, – ответил Кот. – Не в плохом смысле, – быстро добавил он, заметив выражение лица Артема. – Просто… с готовностью наполниться. Как пустой сосуд. Дом это чувствует. Я это чувствую.

Он обошел Артема кругом, принюхиваясь.

– Ты фотограф. Собираешь образы, моменты. Но последнее время ничего не чувствуешь, верно? Щелкаешь затвором, а внутри пусто.

Артем вздрогнул. Откуда этот странный кот знает то, в чем он сам себе едва признавался?

– Что тебе нужно? – спросил он.

– Не мне, – Кот посмотрел на дом, окутанный голубоватым свечением. – Ему. Дому нужна история. Твоя история. И взамен он даст тебе то, что ты ищешь.

– История? – переспросил Артем, машинально следуя за Котом, который уже направился к дому. – Какая история?

– Твоя, моя, этого места, – Кот запрыгнул на крыльцо и обернулся. – Все истории связаны. Как нити в ткани.

Он толкнул лапой дверь, которая открылась с тихим скрипом. Внутри дома что-то изменилось. Артем не сразу понял, что именно, но когда переступил порог, почувствовал разницу. Воздух стал гуще, насыщеннее, словно напитался чем-то неуловимым. А фотографии на стенах… они двигались.

Артем протер глаза. Нет, не показалось. Люди на старых снимках улыбались, переговаривались беззвучно, махали руками, словно кинопленка ожила.

– Что происходит? – прошептал он.

– Дом показывает тебе свою память, – Кот запрыгнул на стол и сел, обернув хвост вокруг лап. – Смотри внимательно.

Одна из фотографий – та самая, с молодыми людьми в штормовках – начала увеличиваться, занимая всю стену. Цвета стали ярче, изображение объемнее. Артем словно смотрел в окно в прошлое.

– Это строители, – пояснил Кот. – Те, кто создал дом в семидесятых. Смотри и слушай.

И Артем услышал – смех, разговоры, звон гитарных струн. Увидел, как молодые люди таскают бревна, обтесывают камни, спорят о том, где поставить печь.

– Мы построим дом для всех, – говорил высокий парень с длинными волосами, собранными в хвост. – Место, где каждый сможет найти приют и свободу.

– Романтик ты, Серега, – отвечала ему девушка в выцветшей штормовке. – Но я с тобой.

Они целовались под одобрительный свист товарищей, и Артем почувствовал укол зависти к этой простой, искренней радости.

– Они верили, что создают что-то важное, – сказал Кот. – Не просто стены и крышу, а идею. Место, где человек может быть собой.

Изображение сменилось. Теперь Артем видел дом уже построенным, но более новым, чем сейчас. Вокруг него сидели люди у костра, пели песни, спорили о чем-то.

– Восьмидесятые, – прокомментировал Кот. – Барды, туристы, мечтатели. Они приходили сюда, чтобы говорить о том, о чем нельзя было говорить в городах.

Новая смена кадра. Девяностые – потрепанные рюкзаки, усталые лица, но те же песни у костра, те же разговоры до рассвета.

– Тяжелые времена, – вздохнул Кот. – Но дом давал надежду. Здесь люди вспоминали, что есть вещи важнее денег и власти.

Двухтысячные – новое снаряжение, камеры, телефоны. Но все те же лица, обращенные к звездам, все те же разговоры о смысле жизни.

– А теперь? – спросил Артем.

Кот спрыгнул со стола и подошел к стене, где изображения сменяли друг друга.

– Теперь люди приходят и уходят, но не оставляют следа, – сказал он. – Делают селфи, ставят лайки, но не чувствуют места. Не видят его душу.

Он повернулся к Артему, и его глаза снова сменили цвет – стали глубокими, темными, как ночное небо.

– Пойдем, я покажу тебе больше.

Кот направился к двери, ведущей, как помнил Артем, в небольшую пристройку. Но когда дверь открылась, за ней оказалось не тесное помещение с инструментами, а уходящая вдаль тропа, освещенная странным голубоватым светом.

– Это… – Артем запнулся.

– Тропа времени, – кивнул Кот. – Не бойся. Она безопасна, если идти со мной.

Они шагнули на тропу, и дверь за ними закрылась. Артем оглянулся – дома больше не было видно, только тропа, вьющаяся между скал.

– Куда мы идем?

– В прошлое, – ответил Кот. – Задолго до постройки дома.

Тропа петляла между камнями, спускалась в овраги, поднималась на склоны. Воздух становился другим – более свежим, нетронутым. И вдруг тропа вывела их на открытое пространство, где сейчас стоял дом. Но дома не было – только каменный круг и деревянный столб в центре.

Вокруг круга сидели люди в странных одеждах из кожи и меха. Они пели на незнакомом языке, раскачиваясь в такт, а в центре круга танцевал шаман в маске, напоминающей кошачью морду.

– Кто они? – шепотом спросил Артем.

– Древние кочевники, – ответил Кот. – Они считали это место священным. Здесь, в ущелье, где сходятся ветры с четырех сторон, они общались с духами предков.

Шаман в маске вдруг повернулся в их сторону, словно увидел незваных гостей из будущего. Его глаза за прорезями маски блеснули желтым – точь-в-точь как у Кота.

– Он тебя видит, – удивился Артем.

– Конечно, – Кот дернул усами. – Он и есть я. Или я – это он. Границы размыты.

Шаман поднял руку в приветственном жесте, и Кот склонил голову в ответ.

– Идем дальше, – сказал он Артему. – Нам еще многое нужно увидеть.

Тропа снова повела их через камни, но теперь они шли не назад, а вперед во времени. Артем видел, как менялось ущелье – появлялись и исчезали тропы, временные постройки, люди разных эпох.

– Это место всегда притягивало людей, – говорил Кот. – Здесь особая энергия. Место силы, как сказали бы сейчас.

– А Кошкин дом? Почему его так назвали?

Кот усмехнулся, насколько это возможно для кошачьей морды.

– Как ты думаешь? Те ребята в семидесятых не знали древних легенд, но что-то чувствовали. Место выбрало их, как выбирает всех, кто способен слышать его голос.

Тропа времени сделала последний поворот и вывела их к Кошкиному дому – но не такому, каким его оставил Артем, а словно увиденному сквозь дымку будущего. Стены потрескались, крыша местами провалилась, окна зияли пустыми глазницами. Вокруг валялся мусор – пластиковые бутылки, обертки, сломанные палатки.

– Что это? – Артем остановился, пораженный увиденным. – Когда это случилось?

– Еще не случилось, – Кот сел, обернув хвост вокруг лап. – Но может случиться. Один из вариантов будущего.

Артем медленно подошел к разрушенному дому. Коснулся стены – она была реальной, шершавой под пальцами. Он заглянул внутрь через разбитое окно. Печь завалилась набок, стол сломан, фотографии на стенах выцвели до неузнаваемости.

– Почему? – только и смог спросить он.

– Забвение, – ответил Кот, запрыгивая на подоконник рядом с ним. – Когда место перестают помнить, оно умирает. Не физически – душой.

Он спрыгнул внутрь дома, и Артем последовал за ним через окно. Внутри пахло сыростью и запустением.

– Смотри, – Кот подошел к центру комнаты.

Там, где раньше стоял стол, теперь клубился странный туман – но не обычный, а состоящий из тысяч крошечных светящихся нитей, переплетенных между собой. Большинство нитей были тонкими, почти прозрачными, но некоторые светились ярче других.

– Что это? – Артем протянул руку, но не решился коснуться странного сплетения.

– Нить памяти, – Кот осторожно тронул лапой одну из светящихся нитей. – Каждая нить – это история, воспоминание, след, оставленный человеком. Видишь, какие они разные?

Артем присмотрелся. Действительно, нити отличались не только яркостью, но и цветом, толщиной, характером свечения. Некоторые пульсировали, другие светились ровно, третьи мерцали.

– Яркие нити – это сильные эмоции, глубокие переживания, – пояснил Кот. – Тусклые – мимолетные впечатления, поверхностные эмоции. Дом живет этими нитями. Они питают его душу.