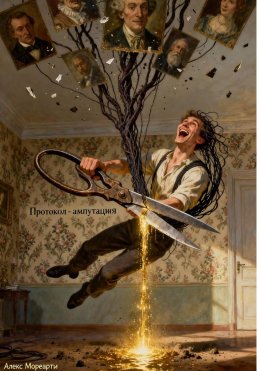

Протокол: Ампутация

Глава I. Разрыв

У тишины был вкус. Вкус свежесмолотого кофе, горьковатый и плотный, как земля после дождя. У нее был цвет – янтарный, пробивающийся сквозь стеклянный кофейник, в котором лениво кружилась последняя капля. У нее был вес, ощутимый в тяжести керамической чашки, согревавшей ладони. Эта тишина была моим главным достижением за двадцать шесть лет жизни. Я не заработал ее. Я вырвал ее с мясом из глотки прошлого, и теперь она принадлежала мне. Каждое утро я просыпался и слушал ее, как слушают биение сердца любимого человека.

Солнечный луч, острый, как хирургический ланцет, резал комнату пополам, вскрывая в воздухе мириады танцующих пылинок. Он падал на светлый паркет, на котором я стоял босиком, и тепло дерева проникало в ступни, заземляло, напоминало, что я здесь. В этой квартире. В этом городе. За тысячу километров от того места, которое мозг отказывался называть домом. Это была моя крепость, выстроенная из отказов, из оборванных разговоров, из заблокированных номеров. Год абсолютной, стерильной тишины.

Телефон лежал на столешнице черным прямоугольником безмолвия. Он был частью этого мира, этого порядка. Будильник, навигатор, музыка. Инструмент. Но я всегда знал, что он еще и портал. Запечатанный вход в склеп, который рано или поздно кто-нибудь попытается вскрыть.

И этот момент настал.

Он не зазвонил. Он завибрировал. Резко, зло, как конвульсия пойманного в банку шершня. Звук вгрызся в гранитную столешницу, в кости черепа, в пломбы зубов. Чашка в руке дрогнула, фарфор стукнул о ноготь. Я посмотрел на экран, и янтарный мир рухнул.

«Племянник».

Это имя было ключом. Ключом, который одним поворотом отпирал все замки, что я так тщательно возводил.

Мое тело среагировало раньше, чем мозг успел отдать приказ. Желудок сжался в ледяной кулак, который, казалось, вот-вот вышибет позвоночник через спину. По затылку пополз холодок, не предвещающий ничего, кроме падения в бездну. Во рту появился отчетливый привкус меди, вкус детского страха, когда прячешься под кроватью и слышишь тяжелые шаги за дверью. Тело помнило. Оно не забыло ничего. Оно хранило в каждой клетке протокол ужаса, готовый к мгновенной активации.

Пальцы разжались сами собой. Чашка, моя тяжелая, надежная крепость утренней тишины, накренилась и выплеснула обжигающую жидкость на кисть. Боль – острая, настоящая – должна была вернуть меня в реальность. Но она лишь стала частью общего кошмара. Кофе растекался по полу, как темная, уродливая кровь из старой раны. А телефон продолжал жужжать.

Я ответил. Я не знаю, почему. Возможно, это был рефлекс. Рефлекс спасателя, который в меня вбивали годами, как гвозди в крышку гроба.

– Да.

Голос был чужим, сиплым. Голос человека, которого только что вытащили из-под воды.

– Лёх, привет… Тут это… с бабкой беда.

Лёх. Не Алексей. Не «брат». Лёх. Короткое, как удар под дых. Слово из того мира. В голосе племянника была паника, но не та, искренняя. А паника человека, на которого свалили непосильную ношу и он отчаянно ищет, на кого ее перекинуть. Я был его целью. Его единственным решением.

– Что случилось? – спросил я, и в тот же миг возненавидел себя за этот вопрос. Вопрос – это вовлеченность. Это открытая дверь.

– Она в больнице… Короче, у нее пупок порвался… Там… там кишки видно, Лёх. Врачи говорят, операция срочно нужна, сетку ставить. Она уже неделю так ходила…

Неделю. Кишки. Видно.

Слова не складывались в картину. Они взрывались в голове осколочными гранатами. Мир перед глазами сузился до черного прямоугольника телефона в руке и расползающейся коричневой лужи на полу, которая вдруг стала похожа на рваную рану. Воздуха не хватало. Легкие горели. Тело хотело бежать, сжаться в комок, исчезнуть. Это была не тревога. Это был животный, первобытный ужас не перед ее болью. А перед тем, что эта боль значила для меня. Это был не зов о помощи. Это был вой сирены, оповещающей о том, что стены моей крепости пробиты. Капкан, из которого я так долго выбирался, отгрызая собственную лапу, снова щелкнул где-то рядом.

И тогда, внутри черепа, за паникующими синапсами, что-то щелкнуло. Словно в аварийной ситуации включился резервный генератор. Эмоциональная буря не утихла, нет, она все так же бушевала в крови, гнала ледяной пот по спине, заставляла сердце биться о ребра, как птица о прутья клетки. Но над этой бурей, в полной, стерильной тишине рубки управления, включился свет. За пульт сел он. Аналитик.

«Стоп. Анализ входящих данных», – прозвучал в голове голос, лишенный тембра и эмоций. Это был мой собственный голос, но очищенный от всего человеческого. Голос, который спас меня год назад.

«Триггер: входящий вызов от агента «Племянник». Цель агента: передача ответственности. Инструмент: эмоциональный шантаж, основанный на шокирующей информации».

Я смотрел на пролитый кофе. На свои дрожащие пальцы. На безжалостный солнечный луч, который теперь не грел, а обнажал беспорядок. Тело было в панике. Но разум, его холодное, отстраненное ядро, уже работало.

«Информация: Объект «Мать» находится в критическом состоянии. Диагноз 1: ущемленная грыжа с перфорацией кожных покровов. Запущенность: одна неделя. Это не несчастный случай. Это результат многолетнего систематического саморазрушения. Алкоголизм, ожирение. Логичный финал. Не форс-мажор».

Племянник в трубке что-то говорил. Про ее мужика Вовчика, который «не справляется», про то, что «нужен ты, только ты сможешь». Слова пролетали мимо, как мусор, подхваченный ветром. Аналитик их фильтровал, отсеивая эмоциональную шелуху и оставляя только факты.

«Запрос: немедленное прибытие Субъекта (меня) на территорию угрозы. Истинная цель запроса: назначение Субъекта на роль единственного ответственного за уход, финансовое обеспечение и принятие решений. Это не просьба о помощи. Это попытка полной экспроприации всех ваших ресурсов: времени, денег, психического здоровья».

Вспыхнула короткая картинка из прошлого. Мне лет десять. На кухне пахнет водкой и жареной картошкой. По маленькому телевизору показывают «Тома и Джерри», мультяшные звуки смешиваются с глухими ударами из спальни. Я сижу, вцепившись в стул, и смотрю на экран, делая вид, что ничего не слышу. Мать потом выйдет, с красными пятнами на шее, и, как ни в чем не бывало, спросит, буду ли я есть. А я кивну. Потому что так надо. Потому что это – норма. А на фоне будет смеяться мультяшный кот. Вот он, контраст. Вот оно, то милое, что происходит на фоне кровавого ужаса. Их мир.

Аналитик погасил воспоминание.

«Эмоциональная реакция Субъекта – паника, страх – является ответом на триггер. Тело реагирует не на текущую ситуацию, а на совокупность предыдущих угроз. Система распознает паттерн «ловушка». Текущая задача: не поддаться рефлекторной реакции. Взять под контроль физиологию. Стабилизировать состояние. Перейти от роли жертвы к роли оператора».

Я сделал вдох. Медленный, через нос, как меня учил этот внутренний голос. Я почувствовал, как холодный воздух обжигает носоглотку. Я вцепился пальцами в край столешницы. Холодный камень. Он настоящий. Он здесь. В моей квартире. Я – здесь.

Племянник замолчал, ожидая ответа. Ожидая взрыва эмоций. Сочувствия, ужаса, обещаний. Он ждал старого Лёху. Мальчика, который все бросит и примчится спасать. Мальчика, который боится быть «плохим сыном».

Но мальчика больше не было. Его убил Аналитик.

«Стратегия: «Серая стена». Не давать эмоциональной реакции. Не давать обещаний. Не принимать решений в состоянии аффекта. Только сбор информации. Перехватить инициативу».

Я выдохнул.

– Она в какой больнице? В районной?

Мой голос удивил даже меня. Он был ровным. Холодным. Словно принадлежал хирургу, который смотрит на снимок, а не на человека. Никакой паники. Никакого страха. Только ледяное, звенящее спокойствие.

Племянник в трубке на секунду запнулся. Он не ожидал такого тона. Он ожидал чего угодно, но не этого. В его сценарии я должен был уже паковать вещи.

– Да… да, в районке. Ее Вовчик привез…

– Еще что-то врачи сказали? Кроме операции.

Я все еще смотрел на пролитый кофе. На эту уродливую рану на моем чистом полу. И я понимал, что это не просто пятно. Это было предложение. Мне предлагали вернуться в мир, состоящий из таких вот ран. Гниющих, запущенных, которые никто не хотел лечить, а лишь прикрыть тряпкой и сделать вид, что все в порядке. Мне предлагали снова стать этой тряпкой.

Телефон в моей руке был холодным и тяжелым. На его черной, выключенной после разговора поверхности я увидел свое отражение. Бледное лицо, расширенные зрачки. Но взгляд… Взгляд был чужим. Это был взгляд Аналитика.

Разрыв произошел. Не там, в ее теле. А здесь. В моей голове. Окончательный разрыв между тем, кем меня заставляли быть, и тем, кем я должен стать, чтобы выжить.

Операция началась. И пациентом в ней был я.

Глава II. Анатомия клетки

Память – не кинолента. Это архив судмедэксперта. Она не хранит тепло объятий. Она хранит отпечатки пальцев на горле, химический состав яда и точное время смерти иллюзий. После звонка племянника мой внутренний Аналитик не просто включился – он открыл нужное дело. «Кейс-001: Формирование Субъекта». И я провалился туда, в липкий, душный воздух квартиры, которая была моей первой тюрьмой.

Клетка пахла. У нее был свой, неповторимый букет. Основа – кислая, въедливая вонь перегара, которая не выветривалась никогда. Она пропитала обои с выцветшими розочками, плюшевую обивку дивана, мои волосы. На эту основу накладывались другие ноты: тяжелый, жирный дух варящегося борща – агрессивная, удушающая форма заботы, которая должна была перебить все остальные запахи, но лишь смешивалась с ними в тошнотворный коктейль. И третий, самый тонкий слой – запах страха. Сладковатый, как застарелый пот, он исходил от меня. Я был главным экспонатом в этом террариуме, и я источал его постоянно.

Лето. Духота, густая, как сироп, запечатывала окна. Муха билась о стекло, жужжала отчаянно и монотонно – единственный звук, который осмеливался быть громким в дневные часы. Солнце не проникало внутрь. Оно висело за мутным стеклом как раскаленный белый диск, выжигая кислород и превращая комнату в парник, где зрели ненависть и безысходность. Я сидел на полу, на протертом до залысин ковре, и смотрел телевизор. «Ну, погоди!». Волк с папиросой в зубах гонялся за Зайцем под веселую музыку. Их мир был ярким, двухмерным и безопасным. В нем боль была смешной. Удар сковородкой по голове вызывал лишь россыпь звездочек вокруг черепа, а через секунду Волк уже снова бежал, целый и невредимый.

А потом из спальни донесся звук.

Не крик. Не удар. Что-то глухое и влажное. Будто мешок с мокрым бельем уронили с высоты на пол. Я замер, вцепившись пальцами в ворс ковра. Музыка из телевизора стала оглушительно громкой. Заяц на экране беззаботно скакал по полянке. А за стеной, в реальном мире, после этого глухого звука последовал сдавленный, короткий всхлип. И тишина. Та самая, страшная тишина, которая всегда наступала после.

«Анализ ситуации», – бесстрастно комментировал голос из будущего, голос моего Аналитика, накладываясь на картинку прошлого. – «Объект «Мать» привела на территорию обитания детеныша нестабильный, агрессивный элемент – «Сожитель-1». Мотивация Объекта: избегание одиночества, удовлетворение эмоциональных и физиологических потребностей. Безопасность детеныша в иерархии приоритетов находится на третьем, возможно, четвертом месте. Детеныш обучается главному правилу выживания: диссоциация. Тело здесь, смотрит мультфильм. Разум – в анабиозе. Эмоции – заморожены».

Она выходила из спальни минут через десять. Всегда с одинаковым лицом – маской оживленной, деятельной нормальности. Щека чуть припухла и покраснела, но она прикрывала ее волосами. Глаза блестели ярче обычного. Она никогда не смотрела на меня сразу. Сначала – на кухню, к плите, помешать в кастрюле, громко звякнуть половником. Создать звуки мира. Звуки заботы.

– Ты голодный, сынок? Скоро борщ будет готов. Самый вкусный.

«Любовь» была ее главным инструментом. Не чувством. Инструментом. Как половник или молоток для отбивания мяса. Она не любила меня. Она любила свою роль любящей матери. Я был необходим ей как зеркало, в котором она, несмотря на синяки, на запах алкоголя, на мужчину-уголовника в ее постели, могла видеть отражение «хорошей женщины». Я был ее индульгенцией. Пока она варила для меня борщ, она не была чудовищем, обрекшим своего ребенка на жизнь в аду. Она была Матерью.

И я должен был играть свою роль. Я должен был это зеркало протирать и поддерживать.

– Да, мам.

А потом приходили гости. Такие же, как они. Шумные, пахнущие тем же самым коктейлем. И начинался второй акт пьесы. Они щипали меня за щеки, ерошили волосы, и сквозь их пьяную ласку просачивалось унижение.

– О, гляньте, какой серьезный сидит, начальник! – ревел очередной ее хахаль, тыча в меня пальцем. – Че, Лёха, че такой хмурый? Мать не любишь?

И она смеялась. Громко, заливисто.

– Да он у меня такой странный. Мы его унижаем, а он терпит. Но мы же любя. Правда, сынок?

«Имплантация. Ключевой этап», – констатировал Аналитик. – «Происходит программирование нейронных связей. Процедура первая: унижение маскируется под привязанность. Агрессия подается как форма любви. Границы личности разрушаются. Субъект приучается к тому, что боль и забота – это синонимы».

И я улыбался. Криво, натянуто. Потому что если я не улыбнусь, то после ухода гостей будет третий акт. Акт, в котором мне объяснят, что я неблагодарный. Что я ее позорю. Что она на меня жизнь положила, а я не могу даже улыбнуться дяде Валере.

«Процедура вторая: создание неоплатного долга. Тезис «я на тебя жизнь положила» вводится как аксиома, не требующая доказательств. Любой поступок Субъекта отныне будет оцениваться через призму этого долга. Самостоятельность, личное мнение, отказ – все это трактуется как неуплата по счетам. Как предательство».

Этот механизм оттачивался годами. Любая моя попытка выстроить стену, уйти в свою комнату, отказаться от чего-то, встречала немедленный контрудар.

– Ты что, обиделся? Я же тебе только добра желаю!

– Почему ты со мной не разговариваешь? У тебя что, секреты от матери появились?

– Я всю ночь не спала, переживала за тебя, а ты…

Каждая фраза была точным уколом, инъекцией вины. Вина стала моей второй кровью. Она циркулировала по венам, определяла мои реакции. Попытка побега – приступ удушья. Слово «нет» – спазм в желудке. Желание жить своей жизнью – острая, режущая боль в груди. Они встроили в меня этот чип, этот внутренний электрошокер. Он срабатывал каждый раз, когда я подходил к границам клетки. Он бил током не за проступок. Он бил током за намерение. За одну только мысль о свободе.