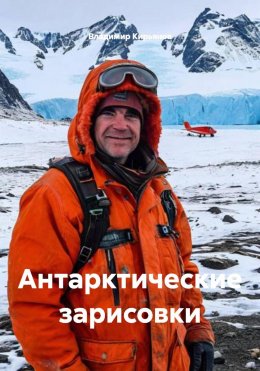

Антарктические зарисовки

Предисловие

На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубой лед. Зловещая и прекрасная, она покоится в морозной дремоте, в складках мантии снега, светящегося аметистами и изумрудами льдов. Такова Антарктида – материк, по площади почти равный Южной Америке, внутренние области которого известны нам меньше, чем освещенная сторона луны…

Адмирал Ричард Бэрд

Про Антарктиду уже столько написано, рассказано и показано, что когда я сюда летел в первый раз, то думал, что уже ничему не удивлюсь. Ну, разве только тому, что окажусь за 15 с лишним тысяч километров от дома. Так далеко я еще не уезжал. Но удивиться пришлось. Удивляло многое: необычные пейзажи и климат, пингвины и поморники, живущие здесь, антарктические оазисы, огромные пространства, заполненные голубым льдом, остроугольные, как будто обточенные бритвой, горы, талые ручьи, текущие бурными потоками с ледника в период таяния и многое-многое другое. Кое-чем из того, что я увидел здесь или узнал, мне хотелось бы поделиться с вами, дорогие читатели. Все изложенное ниже не претендует на полноту сведений об Антарктиде. Справочная информация об Антарктиде перекликается здесь с небольшими штрихами из нашей жизни, а также наблюдениями, которые показались мне интересными или просто привлекли внимание. Поэтому я и назвал данные заметки – Антарктические зарисовки. Надеюсь, все это в целом поможет лучше понять людям, которые здесь никогда не были, что же это такое, Антарктида? А тем, кто здесь бывал, что-то из прочитанного напомнит им забытое.

Глава 1. Антарктика

(греч. аntarctikos– антарктический, от anti– против и arctikos – северный). Это южная полярная область земного шара, включающая материк Антарктиду и южные части трех океанов: Атлантического, Индийского и Тихого.

Территория: 13 980 тыс. кв. км (без шельфовых ледников – 12 327 тыс. кв. км)

Население: постоянного населения нет

Наивысшая точка: 5140 м (г. Винсон)

Средняя мощность льда: 1830м

Максимальный слой льда: 4800 м

Общий объем льда –27 990 тыс. км3

Минеральные ресурсы: На континенте найдены железная и урановая руда, хром, медь, золото, никель и платина, немного угля и нефти, но согласно договору 1991 года вести добычу полезных ископаемых в Антарктиде запрещено в течение 50 лет. В 1998 г. подписан мораторий на разработку месторождений нефти в районе Антарктики.

Самая низкая температура: -89.2°С – была зафиксирована на российской научной станции "Восток" в 1983 году.

На физической карте мира Антарктида изображается одним сплошным белым пятном, по форме напоминающим голову Буратино с его длинным носом – Антарктическим полуостровом, задранным в сторону Южной Америки. Очень долго я считал, что в Антарктиде есть только лед, еще много-много снега и никаких гор. И что она представляет из себя один большой ледяной купол, под которым скрывается суша. Позднее я прочитал, что этот пятый по величине материк является самым холодным в мире. И что там есть свободные от ледникового покрова отдельные горные вершины и некоторые скалистые участки. В летний период лед вокруг побережья интенсивно тает, и от ледника откалываются массивы различной формы – айсберги. Их размеры достигают 60 метров в высоту и нескольких километров в длину, из-за чего они представляют чрезвычайную опасность для проходящих мимо кораблей. Последний случай произошел с круизным лайнером Explorer, который 23 ноября 2007 года налетел на айсберг у берегов Антарктиды и затонул. Правда, в отличие от Титаника, всех 154 пассажиров удалось спасти. И еще я узнал, что первая нога человека ступила на этот континент совсем недавно, в самом конце XIXвека, а точнее в 1895 году.

Глава 2. Кто же открыл Антарктиду?

Представим себе, что за круглым столом встретились голландцы, норвежцы, англичане, французы американцы, русские и начали спорить о том, кто же первый открыл Антарктиду?

Голландцы скажут, что они, поскольку первое судно, пересекшее южный Полярный круг, принадлежало голландцам; им командовал Дирк Гееритц, плававший в эскадре Якова Магю. В 1559 г. в Магеллановом проливе судно Гееритца, после шторма, потеряло из виду эскадру и пошло на Юг. Спустившись до 64° южной широты, с судна увидели высокую землю. По всей видимости, это была Антарктида

Французы напомнят, что в 1671 г. Ла Рош открыл Южную Георгию; а в 1739 г. был открыт остров Бувэ. В 1772 г. в Индийском океане французский морской офицер по фамилии Кергелен, открыл остров, названный его именем. В январе 1838 г. французская экспедиция, под начальством Дюмон-Дюрвиля, в составе двух паровых судов – "L'Astrolabe" и "La Zelee" к югу от Шетландских островов увидела высокий берег, названный ими Землей Людовика-Филиппа. Впоследствии оказалось, что эта земля – остров. После зимовки в Тасмании на пути к Югу Дюмон-Дюрвиль встретил первые льды и после трудного плавания между ними, 9 января 1840 г., почти на Полярном круге, усмотрел высокий гористый берег. Эту землю он назвал в честь своей жены Землей Адели.

Земля Адели – французская часть территории Восточной Антарктиды между 136-м и 142-м градусами восточной долготы. 27 марта 1924 года правительство Франции специальным декретом объявило о своих исключительных правах на разработку недр, охоту и рыболовство на Земле Адели. Однако правительство США, посчитало этот акт незаконным, мотивируя тем, что этот берег Антарктиды был открыт экспедицией Уилкса на целый год ранее французов. Французы стали яростно защищаться, не делая, однако, попытки фактически завладеть "присоединенными" территориями, и тогда правительство президента Кулиджа распространило заявление, в котором было сказано, что "…открытие неизвестных человечеству земель и формальное объявление о владении ими не дает права на суверенитет, если за открытием не последовало их фактического заселения".

В статье Владимира Аверьянова приведены интересные данные, что Филипп Буаше, действительный член Французской академии наук уже в 1737 году опубликовал свою карту Антарктиды. Буаше дал точное изображение того времени, когда Антарктида была совершенно свободна ото льда. На его карте представлена подледная топография всего континента, о которой наше человечество не имело полного представления вплоть до 1958 года. Более того, основываясь на утраченных ныне источниках, французский академик изобразил в середине самого южного материка водное пространство, разделяющее его на два субматерика, лежащие к западу и востоку от линии, где теперь показаны Трансантарктические горы. Исследования по программе Международного геофизического года в 1958 г. подтвердили, что самый южный континент, который на современных картах изображается единым, на самом деле состоит как бы из двух частей: Западная Антарктида является архипелагом крупных гористых островов (как Индонезия), покрытых льдом толщиной не менее 1,5 км, а восточная представляет высокое, покрытое льдом плато. А между ними идет Трансантарктический хребет, который собственно и делит Антарктиду на две неравные части – Западную и Восточную.

В Атласе океанов (Антарктика) (издательство 2005 г) показаны картографические изображения Антарктики с начала XVIвека. Так вот, на карте Южного полушария глобуса Шёнера (I. Schoner), изданного в Швеции в 1515 года никакой Антарктики нет и в помине. А вот в Парижском атласе Мировой карты Земли Сансона (Sanson), изданной в Париже в 1692 году уже показан контур Антарктиды, внутри которого написано – Терра Инкогнита Магелланика. В 1793 году в Петербурге была выпущена карта Земного шара Жанвьера, на которой южнее Африки и Австралии написано – Земли Антарктические, а сам Южный океан, омывающий Антарктику, назван Австралийским

В отечественной исторической литературе принято считать, что континент Антарктида впервые увидели участники. Первой русской антарктической экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева 28 января (16 января по ст. стилю) 1820 года. Именно увидели, поскольку высадиться на берег, участники экспедиции не смогли из-за сплошного льда около берега. Сопоставляя отчеты этой экспедиции с современными данными, можно сделать вывод, что мореплаватели и раньше в нескольких местах подходили к континенту, но наблюдали только "ледяные горы". Теперь же это была несомненная земля (точнее – гористый берег), названная Беллинсгаузеном Землей Александра I. Это открытие отмечено на карте собственноручной записью Беллинсгаузена: «Увидели берег». До сих пор не ясно, остров ли это возле континента или полуостров Антарктиды, поскольку все покрыто льдом. Кроме того, Беллинсгаузен первый совершил полное плавание вокруг Южного Ледовитого материка, почти все время между широтами 60° – 70°, причем на небольших парусных судах.

Американцы считают, что Антарктиду открыл Натаниэль Палмер, хотя он также нигде не высаживался на берег и 16 ноября 1820 г. видел вроде бы Антарктический полуостров. Или остров, как считают англичане. Кроме того, американская экспедиция, в составе трех судов: "Vincennes", "Peacock" и "Porpoise", под начальством лейтенанта Вильиса, в феврале 1839 г. выступила из архипелага Огненной Земли с целью попытаться пройти на Юг, но ее встретили такие неодолимые льды, что она была вынуждена возвратиться без особых результатов в Чили. Экспедиция добралась почти до 70° южной широты и, будто бы, видела землю.

Англичане считают, что Антарктиду открыли Эдуард Брансфильд и Вильям Смит. Последний действительно в 1819 г. высаживался на Южных Шетландских островах, лежащих вблизи Антарктиды, – но все-таки не на континенте. Брансфильд обогнул эти острова и 30 января 1820 г. увидел полуостров, несомненно, принадлежащий континенту. Но тоже только увидел. Кроме того, англичане напомнят, что из Англии отправился в первое свое путешествие в южное полушарие знаменитый капитан Кук, и уже в январе 1773 г. его суда "Adventure" и "Resolution" пересекли южный Полярный круг. После тяжелой борьбы со льдами он достиг 67°15' ю. ш., где был вынужден повернуть обратно. При втором плавании своем в Южном Ледовитом океане Кук дважды перешел южный Полярный круг и убедился, что обилие ледяных островов (айсбергов) и плавающих льдов доказывает, что земля на юге должна быть. Кук даже написал трактат «Доводы в пользу существования земли близ Южного полюса». Но самого континента Кук не видел.

Таким образом, полвека спустя после экспедиций Кука сразу три экспедиции приблизились к побережью Антарктиды в 1820 году и увидели материк – русская, английская и американская. Русские под руководством Беллинсгаузена и Лазарева были первыми.

Третья английская экспедиция, под командой с. Дж. Кларка Росса, на паровых судах "Erebus" и "Terror", была снаряжена для исследования южных полярных стран вообще. В августе 1840 г. Росс был в Тасмании, где узнал, что Дюмон-Дюрвиль только что открыл берег Земли Адели; это заставило его начать свои исследования далее к востоку. В декабре 1840 г. экспедиция пересекла южный полярный круг и вскоре начала борьбу со льдами. Через 10 дней полоса льдов была пройдена, и 31 декабря (старого стиля) они увидели высокий берег Земли Виктория, одну из высочайших горных вершин которой Джемс Росс назвал именем инициатора экспедиции – Сабина (2900 м), а всю цепь гор высотой от 2000 – 3000 м – хребтом Адмиралтейства. Все долины этой цепи были завалены снегом и громадными ледниками, спускавшимися к морю. Дальнейший путь к Югу был прегражден берегом, заворачивавшим на Восток. Этот берег был окаймлен непрерывной вертикальной ледяной стеной, высотой до 60 м над водой, опускающейся, по определению Росса, на глубину около 300 м. Этот ледяной барьер отличался отсутствием всяких значительных углублений, заливов или мысов; его почти ровная, вертикальная стена тянулась на громадное расстояние. Отсюда и пошло название ледяной барьер, или просто Барьер, которым мы пользуемся в Антарктической терминологии до сих пор.

Любопытно, что после этого путешествия почти 30 лет не было ни одной экспедиции, имевшей целью научное исследование южных полярных стран.

Норвежцы скажут, что открыл Антарктиду тот, кто первый на нее высадился, и зададут резонный вопрос: увидеть землю – достаточно ли этого, чтобы стать ее первооткрывателем? Можно ли считать, что открытие прилегающего к континенту острова есть открытие континента?

Только в последние годы XIX века человеку удалось высадиться в Антарктиде. Это произошло 24 января 1895 года. Первыми вступили на землю шестой части света капитан норвежского промыслового судна "Антарктик" Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгрёвинк. Последний, собственно, и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу.

В 1911 году экспедиция Руала Амундсена и в 1912 году – отряд Роберта Скотта, погибшего на обратном пути, первыми достигли Южного полюса. Дает ли это основание Норвегии или Англии претендовать на Южный полюс? Ведь американцы не объявили Луну своей собственностью после установления там своего флага астронавтами Аполлона –9. Первый флаг своей державы установил в Антарктиде, по-видимому, француз Дюмон-Дюрвиль – но на острове, а не на континенте.

Видимо, разрешить этот спор невозможно. Тем более что своя точка зрения имеется у аргентинцев и чилийцев, государства которых ближе всех расположены к Антарктиде. Как ни странно, на первый взгляд, но на открытие Антарктиды могут претендовать и турки. В уже упомянутой выше статье Владимира Аверьянова можно найти любопытную информацию о том, что в середине XIX века директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирая библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов, обнаружил карту, сделанную на коже газели и свернутую в трубку. Составитель изобразил на ней западный берег Африки, южное побережье Южной Америки и северный берег Антарктиды. Причем береговая кромка Земли Королевы Мод южнее 70–й параллели была свободна ото льда. Составитель нанес в этом месте горную цепь. Имя составителя Эдхему было хорошо известно – адмирал военного флота Оттоманской империи и картограф Пири Рейс, живший в первой половине XVI столетия. Подлинность карты не вызывала сомнений. Графологическая экспертиза заметок на полях подтвердила, что они выполнены рукой адмирала.

В 1949 году объединенная британско–шведская исследовательская экспедиция произвела интенсивную сейсмическую разведку самого южного материка сквозь толщу ледяного покрова. По сообщениям командира 8–й эскадрильи технической разведки Стратегического командования ВВС США (от 06.07.1960) подполковника Гарольда З. Ольмейера «географические подробности, изображаемые в нижней части древней карты, (где расположен берег Антарктиды), прекрасно согласуются с данными сейсморазведки…

Таким образом, Средневековые карты показывают прибрежную часть Антарктиды без ледяного покрова или сохраняющую частично ледяной покров. Точность картографических оценок XVI века очень высока и по ряду позиций удивляет. Непонятно, каким образом можно согласовать данные этой карты с предполагаемым уровнем географической науки в 1513 году».

Глава 3. Правовое положение и Договор об Антарктиде.

В литере международного права существуют три основные точки зрения относительно правового положения Антарктиды:

Антарктида- пространство общего пользования – открытое море и никому не принадлежащая земля (Лоуренс, Хиггинс);

Антарктида – это кондоминиум (Фошиль, Гейльборп);

Владения в Антарктиде должны представлять систему секторов, принадлежащих разным государствам (Хайд, Вотреп).

Согласно первой теории, в полярные области могут проникать в целях исследования, охоты и иных возможных промыслов все желающие, но, поскольку поселение там невозможно без снабжения извне, эти области не могут быть объектом эффективной оккупации и освоения каким-либо государством.

Сторонники теории кондоминиума считают, что, поскольку освоение полярных областей в целях использования их естественных богатств технически возможно, эти области должны быть в международном управлении всех держав (или международных организаций). По теории системы секторов возможно установление суверенитета отдельных государств "в полярных секторах", имеющих вершиной полюс, гранями – отдельные меридианы, а базой – чей-либо берег или какую-либо параллель. Территорией провозгласившего свой суверенитет государства являются все земли внутри сектора, а, по мнению некоторых авторов, неподвижные льды.

Сейчас этот континент и прилежащие острова – единственная территория на земном шаре, которая не принадлежит ни одному из существующих государств. Хотя территориальные притязания некоторых из них огромны.

В первой половине двадцатого века несколько стран в разное время заявляли о своих территориальных претензиях на Антарктиду. В их число входили Великобритания, Новая Зеландия, Франция, Германия, Норвегия, СССР, Аргентина и Чили.

Например, Норвегия претендует на территорию Земли королевы Мод, где кроме норвежской станции Тролл расположены станции еще десяти государств, в том числе и России. Причем площадь, на которую Норвегия претендует, превышает собственную территорию Норвегии почти в десять раз. Одни названия огромных территорий суши говорят сами за себя: Земля королевы Мод, Берег принцессы Астрид, Берег принцессы Рагнхилль, Берег принцессы Марты и т.д. Кроме того, норвежцы претендуют на остров Петра I, открытый экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева. Огромные территории объявила своими Великобритания. Австралия считает своей почти половину Антарктиды, в которую, впрочем, вклинивается "французская" Земля Адели.

Чили с Аргентиной анекдотически претендуют практически на одну и ту же территорию – Антарктический полуостров, который они даже по-разному называют. Аргентинские антарктические полярники подарили мне кружку и нашивку, на которых изображен Аргентинский сектор Антарктиды. Он в виде треугольника обращен своей вершиной к Южному полюсу, захватывая весь Антарктический полуостров.

На чилийской станции я видел карту Антарктиды с выделенным Чилийским сектором, который узким клином (как бы продолжение самой страны Чили) через тот же Антарктический полуостров тянется далее треугольником во внутренние области Антарктиды.

Несколько стран выпустило почтовые марки с изображением карты Антарктиды и границами "своих" территорий. Например, на английской марке, ценой 55 пенсов, на которой изображены ездовые лайки Антарктической экспедиции Шеклтона, вверху крупно напечатано British Antarctic Territory(Британская Антарктическая территория). А вот на Российских марках выпущенных в 2003 г, и посвященных станции Мирный, станции Восток и подледному озеру на станции Восток, без всяких территориальных претензий вверху просто напечатано: «Исследование Антарктиды». Замечаете разницу? К счастью, территориальные притязания дальше филателии пока не распространились.

Тем не менее, до сих пор происходит путаница с названиями небольших горных хребтов и отдельных горных пиков. Например, отдельные скалистые пики в горном массиве названном немцами Вольтат на Российских картах имеют русские названия, а на немецких картах – немецкие.

Во всех отечественных энциклопедиях и справочниках пишется о том, что капиталистические страны начали делить между собою Антарктиду еще задолго до второй мировой войны. Советское правительство, озабоченное активностью британцев и норвежцев в "изучении" южных приполярных широт, в январе 1939 года заявило официальный протест правительствам этих стран. Протест был заявлен в связи с тем, что их антарктические экспедиции "…занимались необоснованным разделом на секторы земель, некогда открытых российскими исследователями и мореплавателями…" Когда же британцам и норвежцам, вскоре увязнувшим в битвах второй мировой войны, стало не до Антарктиды, подобные ноты были направлены в нейтральные до поры до времени, но не менее агрессивные, Соединенные Штаты и Японию.

В своей книге «Великая тайна уфологии» А. Бирюк описывает как в 1947 году, Америка начала неофициальные переговоры по Антарктиде с правительствами претендующих на Антарктические территории стран: Аргентины, Чили, Великобритании, Франции, Норвегии, Австралии и Новой Зеландии. Одновременно в США началось осторожное прощупывание позиции Советского Союза по этому поводу в прессе. В одном из центральных американских журналов – "Форин Афферс", бывший советник-посланник США в СССР Джордж Кеннан, незадолго до этого экстренно покинувший Москву "для консультаций со своим правительством", опубликовал статью, в которой весьма недвусмысленно высказал свою идею о "необходимости скорейшей организации отпора непомерно выросшим амбициям Советов, которые после успешного окончания войны с Германией и Японией торопятся воспользоваться своими военными и политическими победами для насаждения вредных идей коммунизма не только в Восточной Европе и Китае, но и в …далёкой Антарктиде!"

В ответ на это заявление, как бы носившее характер официальной политики Белого дома, Сталин обнародовал свой собственный меморандум о политическом режиме Антарктиды. В этом меморандуме он в довольно резкой форме отозвался о намерениях правящей верхушки США "…лишить Союз Советских Социалистических Республик своего законного права, основанного на открытиях в этой части света русскими мореплавателями, сделанных еще в начале XIX века…"

Шумиха вокруг Антарктиды быстро затихла после того, как СССР поддержали Аргентина и Франция. В правительстве Франции в те годы была велика роль коммунистов во главе с Морисом Торезом и Жаком Дюкло, а Аргентина, благодаря избранному президенту Хуану Перону восстановила в 1944 году дипломатические отношения с СССР и хотела поскорее избавиться от влияния США, чтобы проводить свою независимую политику. Трумэн, поразмыслив над балансом сил, создавшимся в этом регионе, нехотя, но все же выразил согласие на участие представителей Сталина на международной конференции по Антарктиде, которую намечалось провести в Вашингтоне. Но при этом подчеркнул, что если договор на равноправное присутствие всех заинтересованных стран будет подписан, то он непременно должен включать в себя и такой важный пункт, как демилитаризация Антарктиды и запрещение на ее территории любой военной деятельности вплоть до хранения на антарктических базах оружия, в том числе и атомного, а также запрет на разработку сырья для создания каких либо вооружений.

В конце концов, страны мира оказались на пороге территориального антарктического конфликта. Ситуация разрешилась, когда США в 1957 году объявили Международный геодезический год, в рамках которого в течение 18 месяцев в Антарктиде работали ученые многих стран мира, в том числе и тех, что находились в состоянии "холодной войны". В результате в 1959 году был подготовлен и подписан Международный Антарктический договор, который поместил этот континент под совместную юрисдикцию стран-участников. Договор был заключен ради предотвращения любых конфликтов на этой территории и обеспечения научного сотрудничества представителей разных государств (конец цитаты).

Осенью 1959 г. в Вашингтоне открылась конференция по Антарктике (континент Антарктида с прилегающими районами южнее 60-й параллели южной широты), которая 1 декабря 1959 г. завершилась подписанием Договора об Антарктике. Этот договор, определяющий международно-правовой режим Антарктиды и подписанный первоначально двенадцатью странами: Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Францией, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, Южно-Африканским Союзом, СССР, Великобританией и США, объявлял Антарктику демилитаризованной зоной. В этой зоне запрещается создание военных баз и проведение военных маневров, испытание ядерного оружия и захоронение радиоактивных материалов. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года. В 1980-е годы Антарктиду объявили еще и безъядерной зоной, так что применение ядерных энергоблоков в качестве источников энергии также запрещено.

Договор объявляет Антарктику, в сущности, международной научно-исследовательской лабораторией, в которой договаривающиеся стороны будут информировать друг друга обо всех экспедициях и научных станциях, размещаемых в Антарктике. Предусмотрена инспекция всех объектов в любое время. Однако договор не означает, что присоединившиеся к нему государства отказались от своих территориальных претензий на континент и прилегающее пространство. В договоре специально отмечено, что он "не препятствует использованию военного персонала или оснащения для научных исследований". В этом можно убедиться, посетив Индийскую станцию Мэйтри (Дружба), персонал которой на 30% состоит из военных. Я это подсчитал, когда на торжественном построении в честь индийского национального праздника в честь вооруженных сил Индии военные построились отдельно, а гражданские – отдельно. Можно также привести в пример аргентинскую станцию Бельграно, чилийскую станцию Фуерте Аереа или американскую Амундсен-Скотт, где военных тоже хватает. Сейчас участниками договора являются 27 государств (с правом голоса) и более сорока стран-наблюдателей. По-прежнему семь государств из этих 27 не отказываются от "своих" секторов. Особую позицию заняли США и Россия, заявившие, что в принципе могут выдвинуть свои территориальные претензии в Антарктике, хотя пока этого и не делают.

А пока страны договаривались между собой, несколько российских граждан провозгласили в Антарктиде собственные государства. В частности весной 2003 году в районе станции Мирный Сергей Бодров из Димитровграда (Сергей I, князь Иммортский) провозгласил государство Иммортия. Из официальных документов: "Территорией княжества Иммортия провозглашается никем постоянно не заселенная территория материка Антарктида в границах четырехугольника, образованного с одной стороны: 90-м градусом долготы, со второй стороны: 95-м градусом долготы, с третьей стороны: 80-м градусом широты, с четвертой стороны: континентальной границей материка Антарктида за исключением территории в окружности 200 км с центром научная станция "Мирный", а также острова Победы и Дригальского. Морская граница устанавливается в 5 км от побережья".

В октябре того же года Евгений Рассказов (Великий герцог Евгений I.) основал в Антарктиде Великое герцогство Пинск, названное так в честь небольшого белорусского городка, родины Евгения

О претензиях на антарктические пространства заявил Юрий Харчук, кладоискатель из станицы Ленинградской Краснодарского края. Он провозгласил страну со скромным названием "Княжество кладоискателей Юрия Харчука". Кроме того, в Антарктиде существуют еще несколько самопровозглашенных государств.

Антарктида выбрана ими не случайно. В середине XIXвека все неоткрытые земли на Земле уже закончились, а на чужой территории создавать новые государства международные законы запрещают. Хотя в 1988 году французский поэт Франк Медина провозгласил собственное государство под названием Камберра расположенное на двух небольших островах в Тихом океане. А фермер из Австралии Леонард Касли провозгласил провинцию Хатт Ривер собственным государством, пользуясь несовершенством законодательства. Он даже берет плату с туристов за осмотр своих владений, а также выпустил свои марки и монеты.

Существует соглашение, по которому жители Земли не имеют права претендовать на иные планеты. Но с Антарктидой – особая ситуация. Во-первых, там есть участки, на которые никто до сих пор не заявлял претензий. Во-вторых, в Договоре 1959 года по Антарктике никак не оговорено право (или не право) физических лиц образовывать на этих пустующих уголках континента новые государства. Тогда такое никому в голову не пришло. Дырка в законе.

На Антарктиду и отдельные ее части не распространяется суверенитет ни одного государства мира. Для провозглашения своего государства (по крайней мере, на первом этапе) нужно не так много. Юридически заверенная (можно у нотариуса), декларация, и информация в СМИ с точными географическими координатами территории. Международное признание и так далее – это уже следующий этап.

В своих конституциях новоявленные монархи оговорили право двойного гражданства (по крайней мере, для подданных, но пока – и для себя). Живешь, где хочешь, а параллельно имеешь "антарктический" паспорт. Численность населения страны по международному праву значения не имеет – для цивилизованного сообщества все государства равны!

Пока что серьезных конфликтов эта ситуация не вызывала. Однако эксперты ООН предсказывают, что интерес коммерческих структур к Антарктиде должен в ближайшее десятилетие, вырасти во много раз, и тогда юридическая неопределенность будет тормозить развитие, как науки, так и бизнеса. Разведанные запасы каменного угля, золота, урана и перспективы добычи нефти делают этот регион в ближайшем будущем ареной ожесточенных споров. Напомню, что Договор о запрете на добычу полезных ископаемых в Антарктиде истекает в 2048 году.

Глава 4. Антарктические оазисы.

Aнтарктические оазисы – свободные от снега и льда участки суши в Антарктиде. Оазисами их называют по аналогии с оазисами в пустыне, только в Антарктиде они окружены не песками, а льдом. Местами оазисы занимают значительные, площади и имеют большое количество озёр. Первый Антарктический оазис (Сухая долина) был открыт у пролива Мак-Мёрдо английской экспедицией Р. Скотта в 1901-04 гг. Оазис расположен в ложе отступившего ледника и окружен горами, покрытыми снегом. Его длина около 11 км, ширина около 3 км.

В 1928 началось изучение Антарктиды посредством самолётов (экспедиция Дж. Уилкинса). Это позволило открыть новые оазисы, например оазис Ширмахера, на Земле Королевы Мод, названный так в честь немецкого летчика, обнаружившего его в 1938 году. Длина этого оазиса 28 км, а ширина колеблется от 1 до 4 км. В настоящее время на этом оазисе в пяти километрах друг от друга расположены Российская Антарктическая станция Новолазаревская и индийская станция Мейтри.

Относительные размеры оазисов невелики, они занимают менее 1% территории Антарктиды. Площадь их составляет примерно 10 тыс. кв. км, а общая площадь не занятых льдом районов, включая скалы и ледниковые морены, равна 30-40 тыс. кв. км (почти территория Московской области). Летом в оазисах текут ручьи и небольшие реки, существуют озера с положительной температурой воды, на камнях произрастают лишайники и живут мелкие паучки.

Происхождение большинства Антарктических оазисов до сих пор окончательно не выяснено. Существует несколько гипотез на этот счёт. В частности причинами появления в Антарктиде этих экзотических образований являются: затруднение притока льда из-за особенностей рельефа, летнее тепловое воздействие на темные поверхности ("оазисный эффект"), повышенное выделение тепла Земли. В последние годы установлено, что Антарктические оазисы возникают в краевой зоне антарктического ледникового покрова. По мере его сокращения надо льдом выступают наиболее повышенные участки, которые обтекаются льдом, поступающим из внутренних районов материка. По мере освобождения тёмных скал от ледяного покрова они начинают аккумулировать солнечное тепло, что благоприятствует дальнейшему развитию оазисов, а ветер сдувает снег с их поверхности.

Глава 5. Вулканы и землетрясения

Антарктический вулканический пояс прослеживается от острова Росса до Антарктического полуострова. Сам остров Росса сложен тремя вулканами: Террор (3262 м), Эребус (3794 м) и Бирд (1776 м). Продолжение Антарктического вулканического пояса приурочено к побережьям Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуэрта. Здесь протягивается пояс длиной 2000 км, шириной 400 км. На Земле Мэри Бэрд пояс продолжается вулканами Петрас (2875 м), Хамтон (3323 м), Хартиган (2815 м), Сидли (4181 м), Ваше (3292 м), Ресс (2709 м), Фраке (3677 м), Такахе (3398 м). На Земле Элсуэрта вулканы имеются в горах Хадсон. Это вулканы Мозес (749 м) и Монте (576 м). Наконец, на причленении к Антарктиде Антарктического полуострова молодые вулканы Миллер Краг (1448 м), Суллей Пик (1510 м) и Ловеч (1419 м) насажены на плато Джонс.

Несмотря на свои размеры, Антарктика занимает последнее место среди континентов по количеству датированных извержений. Многие, особенно островные вулканы Антарктики неоднократно извергались за последние 200 лет. Большинство извержений происходило без свидетелей и фиксировалось, когда вулканическая активность подходила к концу, а иногда и задним числом.

Где-то в промежутке между 1825 и 1828 гг. промысловики задокументировали извержение на острове Десепшн. В 1839 извержение было отмечено китобоями на островах Баллени. В 1893 году норвежец К.А. Ларсен, совершая путешествие на юг по редкому маршруту через море Уэдела, записал, что видел вулканическую активность у Сил-Нунатекс. Много лет это наблюдение скептически воспринималось геологами, которые говорили, что он, вероятно, видел облако, но работы последнего времени обнаружили следы активных фумарол (вулканических газов) в регионе, так что, возможно, Ларсен был все-таки прав.

В 1967 году произошло уже задокументированное извержение на острове Десепшн, которое привело к эвакуации Британской Аргентинской и Чилийской баз.

В западной Антарктике активным остается вулкан Берлин. Вулкан Мельбурн извергался последний раз около 200 лет назад и на его вершине до сих пор происходит интенсивная фумарольная активность. В октябре 2000 года журнал «Journal of Geophysical Research – Atmospheres» опубликовал сообщение о ледовом керне, в восточной Антарктике в котором запечатлены вулканические события за последние 4100 лет. Всего за этот период времени было определено 54 извержения.

Вулкан Эребус можно назвать одним из самых необычных природных объектов а Антарктиде

9 января 1841 года Джеймс Кларк Росс и Фрэнсис Крозиер на своих кораблях "Эребус" и "Террор" преодолели паковый лед и оказались на открытой воде моря Росса. Тремя днями позже они увидели величественную горную гряду, чьи вершины поднимались до 2500 м, которую Росс назвал хребтом Адмиралти. Корабли продолжали плыть на юг, следуя линии гор, и 28 января 1841 года путешественники были поражены видом, по словам Роберта Мак Кормика, корабельного врача "Эребуса", "потрясающего вулкана в чрезвычайно активном состоянии". Этот вулкан на острове Росса был назван гора Эребус, а меньший, потухший конус к востоку – гора Террор. Высота Эребуса – 3794 м., диаметр основания вулкана 70 км. Большая часть вулкана покрыта льдом, из-под которого выступает только вершинная часть.

А оба судна «Эребус» и «Террор», в честь которых были названы вулканы, вместе с командой бесследно исчезли во время экспедиции 1845 года на севере Канады, где экспедиция под руководством известного полярного исследователя сэра Джона Франклина пыталась найти северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий.

В те давние дни, когда наука геология переживала свое детство, активный вулкан посреди льда и снега застывшего континента казался чрезвычайно загадочным. Сегодняшние геологи уже не удивляются таким феноменам и могут с легкостью объяснить присутствие вулканов, где бы они ни появились; климат здесь не принципиален. Вообще говоря, вулканические породы часто встречаются в Антарктиде, хотя они по большей части очень древние, с геологической точки зрения, и представляют продукт вулканической деятельности тех времен, когда континент еще не занимал своего современного полярного положения.

Подобно вулкану Стромболи, который называют маяком Средиземноморья, вулкан Эребус на острове Росса также служит маяком для всех путешествующих в этих местах. Восхождение на гору неизбежно превратилось в одну из целей первых исследователей и скалолазов. Во время экспедиции Эрнеста Шеклтона на "Нимроде" в 1907-1909 годах группа из шести человек под предводительством пятидесятилетнего профессора Эджворта Дэвида совершила восхождение на вулкан. Они достигли вершины высотой 3794 м. 10 марта 1908 года. Там они обнаружили кратер диаметром 805 м. и глубиной 274 м, на дне которого находилось озерцо расплавленной лавы. Это озеро существует и сегодня, и Эребус является одним из трех вулканов, демонстрирующих долговременные лавовые озера. В сезон 1974-1975 годов геологическая партия из Новой Зеландии спустилась в основной кратер и разбила там лагерь, но активность вулкана не дала им спуститься и во внутренний кратер. 17 сентября 1984 года вулкан снова стал извергаться, выбрасывая вулканические бомбы. Тогда же на склоне вулкана разбился самолет с группой туристов из Новой Зеландии, которые специально летели, чтобы увидеть извержение.

Но не только вулкан Эребус привлекает геологов, как самый южный активный вулкан на Земле. Британские ученые совсем недавно с помощью зондирования ледяного покрова с воздуха обнаружили под западно-антарктическим ледяным щитом активный подледный вулкан. Он расположен в горах Хадсон (74,60ю.ш. и 970 з.д.) и извергался примерно в 207 г до н.э. Пепел этого извержения пробив брешь во льдах распространился на площади 23 тысячи квадратных километров. Возможно, активность этого вулкана вызывает самое быстрое на континенте течение шельфового ледника Пайн Айленд.

Потухших вулканов насчитывается в Антарктиде более 70.

Землетрясения в Антарктиде. Беспомощность людей при землетрясениях и извержениях вулканов с древности вызывала у человека страх перед этими грозными явлениями природы. Возникало желание понять причину этих явлений. Сложилось представление о связи глубинных (тектонических) землетрясений с извержениями вулканов. В настоящее время такое представление является общепринятым. Например, известный новозеландский сейсмолог Дж. А. Эйби в книге Землетрясения (М.: Недра, 1982) пишет: «Пожалуй, единственной частью земного шара, которую можно с уверенностью считать свободной от землетрясений, является Антарктида. Это своего рода сейсмологическая загадка, так как в Антарктиде есть и молодые горы, и действующие вулканы, которые в большинстве других районов, видимо, связаны с землетрясениями».

Если бы между сейсмичностью с вулканической деятельностью была зависимость, как пространственная, так и временная, то всегда после землетрясений через какое-то непродолжительное время происходили извержения вулканов. Не могло бы быть областей, в которых происходят землетрясения, но нет действующих вулканов. Тем более отсутствовали бы районы активной вулканической деятельности, но асейсмичные. На самом деле те и другие достаточно распространены на поверхности суши земного шара. Это отчетливо видно на карте мира, с показанными районами сейсмичности и действующими вулканами.

Известен целый материк – Австралия, где часты землетрясения, но много миллионов лет нет действующих вулканов. Можно приводить много других примеров районов, где происходили разрушительные землетрясения при полном отсутствии действующих вулканов. Это Китай, Монголия, Средняя Азия, Сахалин, Румыния, Македония, Иран и др.

Впрочем в Антарктиде было зарегистрировано одно единственное землетрясение в 1985 году, связанное по всей видимости с активизацией вулкана Эребус.

Глава 6. Антарктические станции

В настоящее время (2008 г) в Антарктиде имеются постоянные или сезонные станции 25 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Испания, Китай, Корея, Новая Зеландия, Польша, США, Украина, Уругвай, Франция, Чили, Россия, Бельгия, Индия, Япония, ЮАР, Великобритания, Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Все страны, перечисленные после России, имеют свои станции в пределах Земли королевы Мод. Они объединены в единое сообщество Земли Королевы Мод (DROMLAN) для обеспечения общих воздушных перевозок в пределах ‘этого сектора Антарктиды. Аэродром станции Новолазаревская (а изредка недавно открытый аэродром на Норвежской станции Тролл) обеспечивают перевозки людей и груза в пределах этих станций средствами малой авиации (канадскими самолетами Баслер ВТ-67). В самое ближайшее время ко всем перечисленным странам присоединится Белоруссия, которая собирается открыть свою первую станцию рядом с Российской станцией Молодежная. Возможно, вскоре в Антарктиде откроет свою станцию и Эстония.

Довольно необычно выглядит немецкая станция Неймаер или как произносят немцы –Ноймаер, которая расположена в 740 км от нашей базы, и совсем недалеко от побережья океана (со Станции видно плавающие в океане айсберги). Она вся находится под снегом. На глубине 13 метров там находятся две огромные, почти по 100 м длиной параллельные трубы, как тоннели для поездов метро, только еще больше в диаметре. Внутри труб находятся горизонтальные настилы и на них – установлены жилые модули и технические строения. Для сезонных экспедиций на поверхности установлены довольно уютные временные пластиковые жилые модули на санях рассчитанные на 4-6 человек.