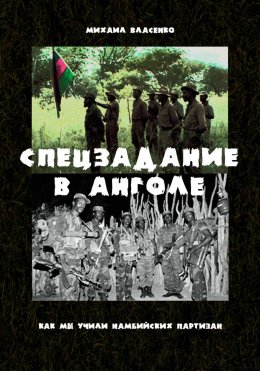

Спецзадание в Анголе. Как мы учили намибийских партизан

- Здесь в кромешном аду африканской тревожной ночи

- Все покажется нам непонятным, чужим – просто странным.

- «Эй, куда вы?», – пронзительно птица ночная кричит.

- «Не спешите!», – тревожно и громко гудят барабаны.

- Нет, не мы, разрывая сердца, устояли в грозе!

- Очень яркое солнце свисало с небес не над нами…

- И светлые души не наших с тобою друзей

- Остались в саванне травою, песком да слезами…

- Может, скажет какой-то чиновник: «Все было не так!»

- Ведь потом все умнеют, а я им не верю.

- Только вспомни, дружище, как бились сердца наши в такт!

- И светлой Идея была, как жили Надежда и Вера!

- Куда нас, дружище, с тобой занесло?

- Наверно, большое и нужное дело?

- Да нет, – говорят, – нас там быть не могло!

- И кровью российской чужая земля не алела.

Глава 1. Россия и Африка

Африка! В последнее время это слово все чаще и чаще звучит с экранов телевизоров, в радиорепортажах, на разного рода конференциях и симпозиумах, в политических, деловых и академических кругах. Современнику нет смысла объяснять причины активизации нашей страной сотрудничества с африканскими государствами – они лежат на поверхности и понятны даже людям, далеким от политики. Положение в мире сложное. Не затихает конфликт на Ближнем Востоке, продолжается наше вооруженное противостояние с Украиной, поддерживаемой коллективным Западом. В этой ситуации, когда мы повернулись лицом к Африке, хотелось бы напомнить, что сейчас идет процесс не налаживания, а восстановления со странами этого континента существовавших в бытность СССР прочных связей во всех возможных областях – политической, экономической, гуманитарной, военной, научно-технической.

Еще задолго до возникновения Советского Союза, в начале XII века, русский летописец Нестор, описывая расселение народов, упоминал многие африканские страны – Эфиопию, Ливию, Египет, Мавританию и другие. Примечательно, что эти знания не были исключительно книжными, почерпнутыми из римских и византийских рукописей, – нам известно о русских паломниках, которые, начиная с XI века, неоднократно посещали Египет и, прежде всего, Синайский полуостров.

В XV веке инок Варсонофий первым в российской литературе описал египетские пирамиды. В XVI–XVII веках связи между египетскими христианами и Русской православной церковью приобрели регулярный характер, в основном, в виде финансовой помощи синайским монахам. В конце XVII века православные монастыри Синая приняли покровительство России[1]. Однако путь к этому был весьма долгим и непростым.

Во времена Петра I были предприняты попытки наладить морской путь из Балтики в Индию. При этом Мадагаскар рассматривался в качестве возможной перевалочной базы. Но задуманному не пришлось осуществиться. При Екатерине Великой Россия вновь проявила интерес к Африке, в первую очередь, как к части маршрута из Петербурга на Камчатку. В составе Черноморского флота даже служил фрегат «Африка» – участник прославленного российскими историками и художниками Чесменского сражения 1770 года.

Историческая справка. Чесменское сражение состоялось 24–26 июня (5–7 июля) 1770 года в Чесменской бухте во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Ставшее первой крупной победой русского флота в средиземных водах, оно очень сильно повлияло на ход войны, а также значительно укрепило положение Российской империи на международной арене. Турция отказалась от ведения наступательных действий в Черном море, а российский флот нарушил коммуникации турок в Эгейском море и установил блокаду Дарданелл.

С 2012 года, согласно указу Президента Российской Федерации, 7 июля в нашей стране является Днем воинской славы России.

Уже в 1760-х годах лучшие русские морские офицеры неоднократно проходили полноценную стажировку на британских кораблях, поэтому некоторые из них побывали в Африке – Н. А. Полубояринов, Т. Г. Козлянинов, Ю. Ф. Лисянский и другие. В 1786-м году велась деятельная подготовка к первой русской кругосветной экспедиции через мыс Доброй Надежды, но вследствие вспыхнувших войн с Турцией и Швецией ее пришлось отложить[2].

В XIX столетии африканская политика Российской империи в целом осуществлялась в контексте российско-турецких отношений. Россия была заинтересована в поддержании стабильности на Кавказе и в Черноморском регионе, где Турция была ее основным соперником. В Африке, несмотря на то, что некоторые регионы находились под контролем Османской империи, политика России на этом континенте не входила в разряд основных приоритетов. Но представление и познания о нем были уже значительно шире.

Русские моряки и путешественники посещали Капскую колонию и Трансвааль, Марокко и Эфиопию. Последняя страна приобрела для России ввиду ее православия особое значение. Энергичная экспансия европейских государств в конце века привела к тому, что всю Африку они поделили на многочисленные колонии, за исключением Либерии и Эфиопии, или, как в те времена ее называли, Абиссинии.

Иван Айвазовский. «Чесменский бой», 1848. Фото из открытого источника Интернет

В 1899–1902 годах более 200 русских добровольцев приняли активное участие на стороне буров в англо-бурской войне. Среди них были известные в то время в России подполковник Е. Я. Максимов, произведенный бурами в генералы, думский политик А. И. Гучков и один из будущих первых авиаторов Н. Е. Попов.

По итогам гражданской войны 1918–1922 годов многочисленные (по несколько тысяч человек) русские диаспоры возникли в Алжире и Египте, а также в Тунисе – здесь в Бизерте несколько лет базировались остатки врангелевского флота, ушедшие из Крыма. Около 600 человек поселились в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), примерно 200 подданных бывшей Российской империи оказались в Эфиопии. После октябрьской революции 1917 года российско-африканские отношения практически не развивались. И только лишь в 1943-м году, несмотря на войну, Советскому Союзу удалось установить официальные отношения с Египтом и Эфиопией.

Русские добровольцы в англо-бурской войне 1899–1902 годов. Фото из открытого источника Интернет

После победы во Второй мировой войне и расширения сферы влияния в Европе руководство Советского Союза обратило свое внимание на африканский континент. Начиная с 1950-х годов, многие государства этого региона были охвачены мощными антиколониальными и национально-освободительными движениями. Колонизированная Африка начала меняться – европейские страны, главным образом, Великобритания и Франция, начали терять контроль над бывшими своими колониями. К тому времени СССР уже оказывал военную помощь антиколониальным движениям в Африке, а позже правомерно стал ключевым участником постколониального развития континента. Согласно имеющимся в Организации Объединенных Наций документам, в 1950-х годах представители Советского Союза, принимавшие участие в работе ее Генеральной Ассамблеи и Совета по опеке, выступали в качестве убежденных сторонников освобождения всех колонизированных африканских стран. В своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи Никита Сергеевич Хрущев инициировал принятие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. По сообщениям ТАСС, Хрущев выступил с призывом к независимости Африки и приветствовал процесс деколонизации. Сообщалось также, что «СССР установил особенно тесные связи с так называемыми странами социалистической модели развития (Гвинея, Гана, Республика Конго, Мали, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и Бенин)»[3].

Советско-африканские отношения получили позитивный импульс во второй половине 50-х годов XX века с появлением первых независимых государств на этом континенте. Они развивались в трудное время. Для Советского Союза это была «холодная война», для Африки – время поиска формы развития на основе применения национального и интернационального опыта борьбы за ликвидацию последствий колониализма и, прежде всего, экономической отсталости и нищеты народных масс. Существовавшие связи опирались на прочный фундамент близости политической и экономической заинтересованности.

На рубеже 1950–1960-х годов в СССР усиленно начали создаваться специализированные «африканские» структуры, перед которыми стояла задача выработки форм и методов необходимого воздействия на африканских лидеров и путей сближения с их странами.

Так, в Центральном комитете Коммунистической партии был образован сектор Африки, в МИДе – Институт Африки. В марте 1951 года в Министерстве обороны СССР были созданы 10-е управление Генерального штаба (позже преобразованное в 10-е Главное управление), а в январе 1952 года – 10-й отдел (позже управление) Главного штаба ВМФ СССР, которые занимались военным и военно-техническим сотрудничеством, в том числе и со странами «третьего» мира[4].

Асуанская плотина. Фото из открытого источника Интернет

Значительные усилия Советский Союз предпринимал в области оказания помощи молодым независимым государствам в становлении их экономик. По данным российского проекта Russia Beyond, с 1960 года СССР подписал договоры о сотрудничестве с 37 африканскими странами. Советские специалисты участвовали в строительстве около 600 предприятий, фабрик и заводских комплексов. Миллиардное финансирование Советским Союзом египетской Асуанской плотины является одним из примеров этой плодотворной деятельности[5]. Сюда же можно добавить ГЭС в Анголе и бокситодобывающий комплекс в Гвинее, горный комбинат в Конго и цементный завод в Мали, металлургический завод в Нигерии. В нашей стране получили образование десятки тысяч африканских врачей, технических специалистов, инженеров, офицеров, учителей и многих представителей других профессий.

Частью советской государственной политики помощи этим странам стала подготовка африканских специалистов в высших учебных заведениях. В Москве, например, был создан Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в задачи которого входила подготовка технической и гуманитарной интеллигенции. В бывшей Украинской ССР в Харьковском государственном университете (автор – выпускник этого вуза) функционировал подготовительный факультет для иностранных студентов, которые после его окончания продолжали учебу в высших учебных заведениях по всему Союзу.

Всем обучение предоставлялось абсолютно бесплатно. Кроме того, им выплачивалась стипендия, предоставлялись бесплатные места в общежитиях, по прибытии они обеспечивались теплой одеждой. Если сказать коротко – им создавались для учебы очень комфортные условия.

Военно-учебным заведениям ставилась задача подготовки офицеров и технических специалистов для развивающихся стран, которые в будущем могли бы занять руководящие посты в своих армиях. Только в 1953-м году обучение иностранных военнослужащих осуществлялось в 21 военной академии, 27 высших военных училищах и на 30 курсах по совершенствованию офицерского состава в офицерских школах. В Вооруженных силах СССР было создано несколько специализированных учебных центров (к примеру, 165-й учебный центр в Крыму). Некоторые существовавшие военные училища были полностью перепрофилированы для подготовки исключительно иностранцев, как в случае с Краснодарским авиационным летно-техническим училищем им. Серова. Во многих других училищах, а также в военных академиях были созданы специальные факультеты[6].

Среди выдающихся африканских выпускников учебных заведений бывшего СССР – Хосни Мубарак – в 1981–2011 годах президент Египта (проходил военную подготовку), Мишель Джотодиа (президент Центральноафриканской Республики в 2013–2014 годах), Хифекепунье Похамба (в 2005–2015 годах президент Намибии), Салах Аббас – бывший премьер-министр Чада, а также многие министры, судьи, профессора, послы, врачи, инженеры, которые посвятили себя служению своим странам.

Согласно имеющейся статистике, почти 12 % врачей и 10 % инженеров, работающих в настоящее время в Африке, получили образование в бывшем СССР. Это замечательный показатель, с которым не может сравниться ни одна другая страна[7] (данные на 2024 год – прим. автора).

В Африке после окончания Второй мировой войны в качестве военных советников, специалистов и переводчиков работали десятки тысяч советских военнослужащих. Многие из них участвовали в войнах и локальных конфликтах в различных странах на этом удивительном континенте. Об этих войнах широкой общественности и сейчас известно немного, а в то время для большинства советских людей они были полной тайной. Сужу об этом по собственному опыту: после возвращения из ангольской командировки я писал подписку сроком на 30 лет о неразглашении сведений, ставших мне известными во время пребывания в этой стране, и сути моей там деятельности.

А ведь «в 1970–1980 годах XX века советские военнослужащие, выполняя интернациональный долг, активно работали в 40 армиях мира, причем на Африку приходилась почти половина этих государств. В таких странах, как Ангола, Алжир, Конго (Браззавиль), Ливия, Мали, Мозамбик, а также в Сирии, Северном и Южном Йемене практически ни одна крупная операция национальных вооруженных сил не проходила без участия советских военных»[8]. Когда речь заходит об интернациональном долге, следует, на мой взгляд, обратиться к Конституции СССР 1977 года. В ней, в частности, говорится: «Внешняя политика СССР направлена…на поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс…»[9]. Я привожу только эти слова, так как именно в их контексте хочу высказать понимание этого термина.

В середине 1970-х годов, будучи студентом, мне на протяжении нескольких лет довелось проживать в общежитии вместе с иностранными студентами. Это были представители Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионов. Понятие интернационального долга сформировалось у меня еще в те далекие студенческие годы на основе повседневного общения в быту с иностранцами, с которыми я прожил почти пять лет в одной комнате общежития. Эти человеческие связи и ежедневные разговоры с латиноамериканцами, кубинцами, африканцами способствовали формированию у меня чувства искреннего сопереживания народам, находившимся под гнетом колониальной системы. Отправляясь в командировку в военный учебный центр в Анголу как военный переводчик, проживший бок о бок с этими студентами, я не сомневался, что им надо помогать обрести свою независимость и суверенитет. Увиденное наяву – нищета, голод, поразительное стремление бороться за свою свободу, готовность к самопожертвованию – только укрепляло чувство правильности принятого решения. И с каждым днем это чувство усиливалось. К сожалению, мне так и не пришлось стать свидетелем торжества справедливости в Намибии и проникнуться чувствами намибийского народа, с бойцами которого провел два года в Анголе, но в 1994-м году я побывал в Южной Африке на парламентских выборах в качестве наблюдателя ООН. И надо было видеть, с каким большим и нескрываемым интересом к нам относились вдохнувшие воздух свободы южноафриканцы.

Потеря интереса к Африке в перестроечные и последующие годы, преобладавшая ориентация на Запад стали одной из главных причин постепенного «затухания» сотрудничества с этим регионом. Оценку такому повороту событий дал бывший сотрудник Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки В. Н. Тетекин: «О вкладе СССР в борьбу против апартеида на юге Африки очень хорошо помнят. Но и то, что произошло в 90-е годы, это не так быстро исчезнет из памяти. Те, кто пришли к власти в 1991-м году, развернули нашу внешнюю политику на 180 градусов. Говорили, что те борцы за национальное освобождение на самом деле террористы, они выступают против законного правительства ЮАР, страны-члена ООН. А мы якобы занимались вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Еще они утверждали, что «мы кормим Африку, зачем нам этот груз на наших плечах?»[10]. Представляется, что это, в их понимании, можно отнести не только к Южно-Африканской Республике, но и ко всем странам, где мы присутствовали.

Значимость роли Советского Союза в освобождении Африки от колониализма настолько очевидна, что не вызывает отрицания даже у самых русофобски настроенных глав правительств, парламентариев и политических деятелей Запада. Если же говорить о самих африканцах, то на их поведении в отношениях с нами, несомненно, сказывается влияние советского наследия.

Поворот России в сторону Африки и динамично развивающееся с ней сотрудничество может служить доказательством того, что наше там присутствие в 1960–1990 годах было правильным выбором, и мне приятно осознавать свою причастность к происходившим там процессам. Чему я стал свидетелем и как все происходило, попытаюсь рассказать в своем небольшом повествовании.

Не так много мы знаем об истории Анголы и Намибии, поэтому мне думается, что некоторые зарисовки о сложном пути к независимости этих стран могут представить интерес для любознательного читателя. Хочу сказать спасибо моим коллегам-переводчикам, советникам и специалистам, работавшим вместе со мной, до и после моего пребывания в учебном центре, за то, что поделились своими воспоминаниями, документальными материалами и фотографиями. Ивану Григорьевичу Жерлицыну, Стрюкову Владимиру Антоновичу, Игорю Игнатовичу, Станиславу Сидорину, Михаилу Истомину, Валерию Самойленко, Александру Курьянову и многим другим. Очень помогло мне общение в Союзе ветеранов Анголы с его руководством в лице председателя Вадима Андреевича Сагачко и заместителя председателя Сергея Анатольевича Коломнина. Много сведений я почерпнул из изданных союзом книг и буклетов, которые также использовал при написании этой книги.

Об участии советских военнослужащих и гражданских специалистов в оказании помощи национально-освободительному движению Намибии, к сожалению, написано очень мало. Надеюсь, что данная книга внесет свой вклад в копилку истории пребывания и работы представителей нашей страны в Африке.

Глава 2. Как все начиналось

Верно говорят: «Человек предполагает, а господь располагает». Мог ли молодой парень в свои 23 неполных года, выпускник отделения переводчиков факультета иностранных языков, думать, что судьба забросит его в один из самых удаленных уголков африканского континента. Ради справедливости следует заметить, что последние два выпуска переводчиков (1976-й и 1977-й годы) распределялись по военной линии. Кто шел служить в военно-транспортную авиацию в качестве бортовых переводчиков, а кто отправлялся в распоряжение в/ч 44708 (10-е Главное управление Генерального штаба Министерства обороны ВС СССР, так называемая «десятка») для выезда в загранкомандировку. Поэтому «африканский» вариант как возможный рассматривался, но ни в коей мере не в страну с португальским языком, так как объектом пятилетнего изучения были английский и французский. Тем более, что, столкнувшись с аббревиатурой СВАПО или SWAPO, я ничего вразумительного о ней сказать бы не смог, разве что, увидев полное название – South West Africa People’s Organization, смог бы перевести его на русский язык как «Народная организация Юго-Западной Африки». А о том, чтобы что-нибудь о ней сказать, не могло быть и речи. Все еще предстояло увидеть наяву. И очень скоро.

Итак, лето 1978 года. Сданы последние экзамены, получен диплом переводчика-референта английского языка, отгремел выпускной вечер. В райвоенкомате предоставили отпуск (еще и дня не прослужил), и я мог с чистой совестью отдыхать, не забывая о том, что примерно через две недели мне нужно будет связаться по телефону с Главным управлением кадров Министерства обороны, а конкретно, с Галиной Александровной. Именно эта милая женщина и немного прояснила ситуацию, завуалированно назвав страну, в которой мне предстояло провести два года. Запомнились ее слова: «Страна на букву «А», но не Англия. Позвоните еще через две недели, и я сообщу, когда и куда вам нужно будет приехать». Поразмыслив немного, я был уже почти уверен, что речь шла об Анголе. И основания для этого были.

Двумя курсами старше учился Михаил Сукнов, с которым я, будучи первокурсником, в 1974-м году познакомился в студенческом строительном отряде. Хотя особого развития наши с ним отношения не получили, мне было известно, что в 1976-м году после окончания университета он был призван на действительную службу в Вооруженные силы в качестве военного переводчика и направлен в учебный центр, располагавшийся где-то в районе города Фрунзе (сейчас Бишкек). Потом дошла информация, что он находится в Анголе.

Первым возник вопрос о языке. В Анголе государственный португальский, и что мне делать там с английским? О помощи нашей страны СВАПО мне ничего не было известно, да и вряд ли могло быть известно. Долго еще после возвращения из командировки я не упоминал ни о СВАПО, ни об учебном центре, никому не рассказывал о своей работе. На все вопросы была простая стандартная фраза: «Обучали ангольцев военному делу».

Затем пришло понимание того, что я, по всей видимости, буду работать с англоязычными группами, хотя чем именно буду заниматься, оставалось загадкой. Одно было понятно: работа с военными. Слава богу, по военному переводу у нас были сильные преподаватели. Я учился в группе, которую курировал капитан (в то время) Мельницкий Олег Евгеньевич, побывавший во многих странах Африки как раз в качестве военного переводчика (звучали Египет, Судан, Эфиопия, Уганда и другие). Немного забегая вперед, скажу, что во время пребывания в Анголе я встретился с полковником Ратушным Владимиром Филипповичем, советником начальника штаба военного округа, работавшим с Мельницким в Уганде. Отзывы о нашем преподавателе были прекрасными.

Хотя военный перевод мы усвоили хорошо, Олег Евгеньевич, к сожалению, очень мало рассказывал о своей конкретной работе на этом экзотическом континенте. Поэтому, весь обуреваемый всевозможными предположениями, я стал дожидаться дальнейших указаний.

А потом все пошло своим чередом. Первая неделя пребывания в Москве ничего особенно не прояснила. Только из разговоров с приезжающими отпускниками стало понятно, что те из нас, кто едет в Анголу с английским языком, «будут работать или на «борт-переводе», или в учебных лагерях повстанцев из Намибии и Родезии». Официально нам толком никто ничего не говорил. Сейчас же наша «работа» состояла в том, чтобы по просьбе начальников сходить в магазин и купить 1–2 бутылки шампанского (только не венгерского производства), заполнить какие-то бланки или что-то в этом роде. По вечерам, погуляв по Москве, в гостинице обменивались впечатлениями о происходящем, шутили, мечтали.

Ситуация начала проясняться только тогда, когда было приказано явиться в поликлинику для прививок. Из разговоров с медсестрами поняли: вылет не за горами. По действовавшим в то время канонам, прививки от желтой лихорадки, оспы и холеры, предписывалось делать с определенными перерывами, а нас вакцинировали в ускоренном порядке в течение нескольких дней.

Следующие события подтвердили наши предположения. Начались инструктажи о правилах несения службы в условиях заграницы, собеседования уже и не помню с кем, посещение одного из отделов ЦК КПСС, и, наконец-то(!), нам выдали требования для приобретения авиабилетов. Очень мне запомнился один из инструктажей по поводу того, как должен вести себя переводчик в нестандартных ситуациях. Нет, речь шла не о боевых действиях или неприятных ситуациях с местным населением, а о некоторых моментах в работе с нашими военными специалистами. Суть сводилась к тому, что мы (переводчики) являемся ответственными за политическую составляющую их бесед с подопечными. «В случае возникновения скандалов или недоразумений на политической почве вы будете нести ответственность со всеми виновными наравне», – примерно такие были предупреждения. Можно было по-разному к этому относиться и даже возражать, но подобного рода несмелые попытки не только не воспринимались, но просто пресекались. За все время пребывания в Анголе в своей переводческой практике не припомню ни одного подобного случая, но недовольство в мой адрес типа «он не все переводит» иногда звучало, основанное, вероятно, на каким-то образом просочившейся информации о таких инструктажах.

И вот наступил день вылета – поздний вечер 30 августа 1978 года, аэропорт Шереметьево. Это был первый в моей жизни международный перелет. Город назначения – Луанда с посадкой в Будапеште. Он был весьма утомительным (примерно около 10 часов), но случались и весьма интересные «моменты». В Будапеште возникла задержка с вылетом. Дело в том, что с нами в Анголу направлялся на смену экипаж советского рыболовецкого судна. Моряки вели себя достаточно свободно, если не сказать, развязно. С пронесенным на борт спиртным они расправлялись вообще беспощадно. Для нас, впервые летевшим таким рейсом, все это выглядело не то, что необычно, а просто дико. Полет до столицы Венгрии был недолгим, вероятно, поэтому экипаж самолета набрался терпения и не стал предпринимать жестких мер воздействия, предпочитая возложить этот «груз» на своих сменщиков.

А уже при посадке в самолет в Будапеште оказалось, что нет одного из моряков. В результате предпринятых поисковых мероприятий его нашли мирно спящим под одной из скамеек в зале ожидания.

Глава 3. Ангола

В аэропорту нас встретил весьма разговорчивый молодой человек, по всей видимости, переводчик. Без лишних слов он предложил нам сесть в автомобиль, и вскоре перед нашими глазами предстала столица уже независимой Анголы – Луанда.

Дорога не показалась длинной, видимо, потому, что это был первый африканский город, увиденный наяву. На все мы смотрели с большим интересом. Первое непонятное ощущение – непривычно большое количество темнокожих людей и единицы белых. Конечно, ничего удивительного – африканский город. Но мы привыкли к другому, и эта «привычка» сработала на уровне подсознания. Ну и, конечно, сам вид города вряд ли мог удивить – в стране продолжалась гражданская война, и Луанда выглядела не так, как на сегодняшних фотографиях и открытках.

Луанда. Фото из открытого источника Интернет

Хотя ситуация в городе, по словам нашего провожатого, была поспокойнее, чем, к примеру, год назад, но последствия боев и обстрелов еще давали о себе знать. В некоторых местах улицы были завалены обломками стен, окон, крыш, часть зданий была полностью или частично разрушена. В целом картина не очень приятная.

В то же время переводчик (не помню его имя), оценив наше впечатление от увиденного, несколько успокоил нас. «Все воспринимают в первый раз точно так, как и вы. Но такой бардак не везде, есть места поприличнее. Мы уже привыкли, привыкните и вы». Нам оставалось только поверить ему и положиться на его опыт.

Здания в бывшей советской военной миссии в Луанде. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

Поселили нас в советской военной миссии. Через нее проходили все без исключения приезжающие в страну по линии Министерства обороны СССР командировочные, а также временно находящиеся в Луанде военнослужащие, периодически прибывавшие из округов. В период с 1975 по 1990 год, вплоть до закрытия, там работало руководство представительства, в том числе главные военные советники (ГВС): генерал-майор И. Пономаренко, генерал-лейтенант В. Шахнович, генерал-лейтенант Г. Петровский, генерал-полковник К. Курочкин, генерал-лейтенант В. Беляев.

В миссии постоянно проживали военные советники, специалисты и переводчики, находившиеся в Луанде без семей; имелись узел связи, медицинский пункт, столовая, кинотеатр, бильярдная, вещевой склад, магазин военторга, баня, спортивные площадки, гаражи и множество разных других хозяйственных построек.

Министр иностранных дел России С. Лавров на церемонии открытия памятного камня в Посольстве России в Луанде. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

Всего через это представительство «прошло» около 20 тысяч представителей минобороны. В клубе миссии выступали все приезжавшие в Анголу деятели культуры: артисты, писатели, музыканты. В частности, певцы Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Людмила Рюмина, писатели Юлиан Семенов, Александр Проханов, а также космонавты Валентина Терешкова, Виталий Севостьянов и десятки других известных в нашей стране людей. В настоящее время в комплексе располагается одно из управлений Министерства обороны Анголы. Большинство оставшихся там зданий сохранилось в первозданном виде[11]. Интересно было бы на них взглянуть – к сожалению, после отъезда в 1980 году мне так и не довелось побывать в этой стране. Возможно, шанс еще представится.

5 марта 2018 года на территории Посольства России в Луанде по инициативе Союза ветеранов Анголы состоялась торжественная церемония открытия мемориального памятного камня в память о россиянах, исполнявших свой интернациональный долг в Анголе. На камне надпись на двух языках: «В память о тех, кто боролся за независимость Анголы. Россиянам, исполнявшим интернациональный долг». В мероприятии участвовали приглашенные российские ветераны Анголы, послы России, Кубы, Намибии и ЮАР. Открыл его находившийся в то время с визитом в Анголе министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров.

Мемориальный памятный камень в Посольстве России в Луанде. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

Мемориальный камень установлен в память о всех наших соотечественниках, оказывавших помощь этой стране в сложный для нее период. Символично, что это первый такой камень, установленный в честь советских и российских военных и гражданских специалистов не только в Анголе, но и на всем африканском континенте[12].

Но когда я и мои коллеги появились в Луанде (это произошло 31 августа 1978 года), никто из нас и предположить не мог, что через 40 лет произойдет событие, касающееся непосредственно и нас.

Мы – это выпускники Харьковского государственного университета: Александр Музок, Сергей Савиных, Игорь Ильин и я. Первых двоих сразу забрали «покупатели» на бортперевод (еще в Москве мы тянули спички, чтобы определить, кому из нас выпадет счастье «бороздить» африканское небо, а кому – “топтать” землю: короткие достались Сашке и Сергею, а мы с Игорем остались в миссии, прошли формальные процедуры и упорно стали ждать назначения.

Первый президент Анголы Агостиньо Нето. Фото из открытых источников Интернет

В город нам выходить не рекомендовали, да мы особо и не стремились. Первое знакомство с Луандой оставило, мягко говоря, не очень приятное впечатление. Ничего удивительного – в стране шли военные действия. К тому же хотелось быстрее определиться и понять, когда, куда поедем и чем будем заниматься.

Естественно, мы хотели узнать побольше о самой Анголе, так как наши знания о ней были очень скудными. Частично познакомились с историческими материалами, которые находились в миссии, дополняли их беседами с нашими «старожилами». Большинство людей, находясь длительное время в другой стране, справедливо полагают, что нельзя там жить, хотя бы бегло не познакомившись с ее историей. Уже после командировки я дополнил свои знания по истории Анголы, надеюсь, что они будут интересны для любознательного читателя. Не буду утомлять доисторическим периодом этой африканской страны, а коснусь лишь наиболее важных этапов ее развития. Хотя в целом эта книга больше посвящена борьбе за независимость другой страны, Намибии, их многое связывает.

11 ноября 1975 года страна объявила себя независимой республикой. Президентом стал лидер Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Агостиньо Нето. Путь к этому знаменательному событию был долгим, трудным и кровопролитным. Португалия долго и упорно не хотела уходить из своей «заморской провинции». Уж очень лакомым был кусок. Около пяти веков эксплуатировались народы и земля Африки. С момента, когда первый португалец, а именно Диогу Кан, появился на севере нынешней Анголы, эти богатые земли стали объектом пристальнейшего экономического, а позднее и громаднейшего военно-политического интереса Португалии.

В 1575-м году другой португальский мореплаватель Паулу Диаш де Новаиш основал город Сан-Паулу-да – Луанда (в переводе означает «Святой Павел из Луанды». Луанда – название местности, Сан-Паулу – святой Павел, имя святого, в честь которого и назван был город – прим. автора). Было построено крепостное сооружение – форт Сан Мигел, а также занята земля под будущее поселение португальских колонистов. Вместе с Новаишем на колонизированные земли прибыли 100 семей переселенцев и 400 солдат португальской армии, ставшие первым европейским населением будущей столицы на берегу Атлантического океана – Луанды[13].

В 1581-м году португальцы установили контроль и над Бенгелой. Их основным занятием была работорговля – рабов отправляли в Бразилию. На протяжении всего этого, с позволения сказать, «промысла» с территории Анголы было вывезено больше невольников, чем из любого другого региона западноафриканского побережья. Пик работорговли пришелся на начало XX века, когда ежегодно вывозилось более 25 тысяч рабов. В этом же веке началась португальская экспансия и во внутренние районы страны. В первой половине столетия этот процесс развивался медленно, и только перед началом Первой мировой войны португальцы сумели захватить всю ангольскую территорию[14].

Столь длительный процесс колонизации Анголы неизбежно сказался на формировании социальных и культурных различий населения страны. За это время оно было христианизировано и перешло на португальский язык не только в официальном, но и в бытовом общении. Это – «асимиладуш», часть ангольского населения, исповедовавшая католицизм и говорившая на португальском языке.

В стране существовало четкое деление на три «сорта» местных жителей. На верху социальной иерархии ангольского общества находились белые португальцы – приезжие из метрополии и креолы. Далее шли те же «асимиладуш», о которых было сказано выше. Именно из них, кстати, постепенно формировались средние слои – колониальное чиновничество, мелкая буржуазия, интеллигенция. Что касается большинства жителей колонии, то они составляли третью категорию – «индиженуш», самый многочисленный слой ангольского населения и самый дискриминируемый. «Индиженуш» составляли основную массу крестьян – «контрактадуш», наемных работников на плантациях и рудниках, проживавших в нищенских условиях и находившихся фактически на положении полурабов.

Колониальный режим не раз вызывал стихийные восстания. В середине XX века в подполье возникли первые патриотические организации: в 1954-м году – Союз народов севера Анголы (УПА), а в 1956-м – МПЛА. 4 февраля 1961 года последнее подняло в Луанде восстание, положившее начало вооруженному этапу антиколониального движения.

15 марта был предпринят ряд нападений на плантации в северной Анголе, носивший расовый и этнический характер. В ответ колонизаторы усилили массовый террор, спасаясь от которого сотни тысяч ангольцев стали массово бежать в соседние страны. А уже в марте 1966 года возник Национальный союз на полное освобождение Анголы (УНИТА) во главе с опиравшимся на этническую базу народа овимбунду Жонасом Мальейру Савимби.

Лидер УНИТА Жонас Савимби. Фото из открытых источников Интернет

Сильно поддерживаемый Преторией и Вашингтоном, он стал главным противником МПЛА в развернувшейся в стране очень кровопролитной и жестокой гражданской войне. Эта поддержка резко усилилась в конце 1970-х годов, и УНИТА смог захватить значительную часть территории на юге и востоке страны.

США стремились защитить не только свои экономические и политические интересы, но и по возможности ослабить позиции СССР как в данном регионе, так и на африканском континенте в целом. Об этом открыто написал работавший в то время в Анголе сотрудник ЦРУ Джон Стокуэлл: «В Анголе перед Соединенными Штатами целью была не задача нейтрализовать кубинцев и русских, а сделать так, чтобы они заплатили как можно дороже за достижение своих имперских устремлений, пытаясь этим продемонстрировать свою способность к дальнейшему противостоянию, несмотря на поражение во вьетнамской войне»[15].

Позиция же Москвы кардинально отличалась. По мнению руководства СССР, МПЛА было единственным национальным движением, которое вело реальную борьбу против колонизаторов, что соответствовало принципам международной политики, проводимой Советским Союзом. Наша помощь ангольцам была многосторонней. Кроме оружия в больших количествах, поставлялись продовольствие, одежда, предметы обихода. Само собой разумеется, Претория, которая все еще удерживала под своим гнетом народы Юго-Западной Африки, не была заинтересована в приходе к власти в Анголе «просоветского» МПЛА и всеми силами старалась помешать освободительному процессу. В том числе и по этой причине 1 и 3 октября 1975 года на самолете авиакомпании «Cubana» в провинцию Кабинда на помощь движению прибыл значительный контингент кубинских инструкторов – 142 человека. Затем морским путем были доставлены еще около трехсот.

На них не возлагалось участие в боевых действиях, а задачей было обучать военные формирования созданных МПЛА вооруженных сил – ФАПЛА. Однако 14 сентября 1975 года в сопровождении солдат УНИТА началось масштабное вторжение в Анголу южноафриканских войск – операция «Саванна».

Одновременно силы Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА) под руководством Холдена Роберто при поддержке заирских войск начали решающее наступление с севера. Вооруженные отряды в ноябре 1975 года подошли к Луанде и создали серьезную угрозу захвата столицы. В этот момент Куба приняла решение оказать более действенную помощь МПЛА и направить в Анголу регулярные части[16].

Лидер УНИТА Холден Роберто. Фото из открытых источников Интернет

С начала вторжения войск Заира его сторонниками распространялась пропагандистская версия, представлявшая ситуацию перед мировой общественностью как чисто территориальный конфликт, причем не как межгосударственный, поскольку в то время Ангола еще не была независимой страной. При этом заирская сторона ссылалась на то, что Северная Ангола, как и часть территории Заира, в прошлом, до прихода португальцев, входила в состав средневекового государства народа баконго – Конго. Возможность его возрождения не исключалась ни руководством Заира, ни Х. Роберто, принадлежавшим к тому же к династии вождей баконго[17].

Как уже упоминалось, в результате ожесточенных боев между противоборствующими группировками независимость Анголы была провозглашена 11 ноября 1975 года, а уже 16 ноября в Луанду прибыли первые советские военнослужащие. «Основная группа первых советских военных специалистов прибыла из Москвы в Браззавиль на рейсовом самолете «Аэрофлота» ТУ-154 15 ноября 1975 года (вылетел из Москвы 14 ноября). Группу возглавил полковник (впоследствии генерал-майор) Василий Гаврилович Трофименко. В Браззавиле и Пуэнт-Нуаре уже находилась другая группа наших военнослужащих, прибывших в Народную Республику Конго самолетом «Аэрофлота» 1 ноября 1975 года, численностью из 20 офицеров и сержантов – специалистов по боевому применению переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Стрела-2М», а также переводчиков во главе с капитаном Е. Лященко.

С помощью советских специалистов в Пуэнт-Нуаре был организован импровизированный учебный центр по обучению кубинских и ангольских военнослужащих боевому применению данного комплекса. 16 ноября рано утром на двух военно-транспортных самолетах АН-12 семьдесят первого военно-транспортного полка (в/ч 4821, г. Иваново) обе группы, численностью около 40 человек, прилетели в Луанду»[18].

Конечно, всестороннее оказание помощи ФАПЛА по всем возможным направлениям было самым важным аспектом двустороннего советско-ангольского сотрудничества. Оно также не ограничивалось поставками вооружений и другого имущества военного назначения. Не менее существенное значение имела советническая деятельность и подготовка кадров для вооруженных сил Анголы. Хотя о нашей военной помощи этой стране написано немало, тем не менее считаю, что не будет лишним в этой книге привести впечатляющую статистику.

По линии 10-го Главного управления Генерального штаба ВС СССР за период с 1975 по 1992 год с целью оказания помощи в строительстве национальной армии, отражении внешней агрессии в Анголе побывало около 12 тысяч советских военнослужащих, из них 107 генералов, 7211 офицеров, более 3,5 тысяч прапорщиков, мичманов, рядовых, а также рабочих и служащих СА и ВМФ, не считая членов семей; 834 человека были награждены за ратный труд в Анголе государственными наградами СССР, в том числе орденами – 560 человек и медалями – 274[19].

Только с 1978 по 1988 год было поставлено:

– около 700 танков (Т-34–85, Т-54/55, ПТ – 76 и Т-62);

– более 800 бронетранспортеров (БТР-152, БТР-60ПБ, БРДМ-2), 400 БМП-1и БМП-2;

– свыше одной тысячи зенитных установок (57-мм и 37-мм зенитные пушки, ЗСУ-23–4 м «Шилка», ЗУ-23, ЗГУ-1, 14,5-мм ЗПУ-4);

– 164 боевых самолета (МиГ-17 Ф, МиГ-21 ПФМ и БИС, МиГ-23 МЛ, СУ-22М; СУ-17, СУ-25К); 156 боевых и транспортных вертолетов (Ми-8, Ми-17, Ми-35);

– 100 стационарных и мобильных зенитно-ракетных комплексов С-75 «Волга», С-125М1А «Печора», «Квадрат», ОСА-АК, Стрела-10М и Стрела-1;

– более 1,5 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов СТРЕЛА-2М, Стрела-3 и Игла-1М;

– около 20 боевых кораблей и катеров, большое количество автотранспорта и другое вооружение и оборудование»[20].

О значимости советской помощи лаконично в свое время сказал Фидель Кастро: «У Анголы не было бы никаких перспектив без политической и военно-технической помощи СССР»[21].

А в начале сентября 1978 года два военных переводчика находились в распоряжении советской военной миссии в режиме ожидания. Через несколько дней произошла встреча, которая отправила нас на юг страны, в столицу провинции Уила – Лубанго.

Не помню, где и при каких обстоятельствах (скорее всего, в гостинице или столовой) мы познакомились с Евгением Парфеновым, работавшим в учебном центре с намибийскими партизанами. Это был военный специалист (артиллерист). По его словам, группа, в которой он находился, очень нуждалась в переводчиках английского языка, поэтому нашему там появлению были бы очень рады. Из его рассказа мы поняли, что на тот момент в Анголе было 2 центра (на самом деле их было больше – прим. автора) – один в окрестностях Лубанго (СВАПО), второй – в Луэне, где велась боевая подготовка родезийских (зимбавийских) повстанцев Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), и где также нуждались в переводчиках английского языка.

Нам же предпочтительнее было лететь в Лубанго по нескольким причинам: во-первых, там климат лучше, чем в Луэне, а при португальцах был курорт. Во-вторых, жить мы там будем в доме, а не в лесу, как в той же Луэне. А в-третьих, там находится наш земляк – Михаил Сукнов.

Потом выяснилось, что в Луанду также прилетел и руководитель группы в Лубанго Юрий Сергеевич Запутряев. Он неоднократно ставил вопрос о расширении группы за счет увеличения числа переводчиков. Вероятно, одной из его целей в этот раз было еще раз выразить озабоченность по этому поводу. В любом случае Евгений пообещал сообщить ему о нашем нахождении в миссии и готовности полететь в Лубанго. Возможно, направление нас в группу СВАПО и соответствовало планам Москвы, о чем нас с Игорем просто не проинформировали. Стоит только гадать – намеренно или целенаправленно. Только тогда это уже не имело никакого значения. Мы были искренне рады тому, что наше положение несколько прояснилось и пришло понимание, чем мы будем заниматься и к чему нам готовиться. Конечно, полную картину мы не представляли, но, что будет непросто, стало понятно сразу.

Перед самым отлетом нам удалось встретиться с Сашей Музком и с Сергеем Савиных. Несмотря на то, что они за время пребывания в Анголе потом облетели всю страну несколько раз, в Лубанго мы с ними встретились всего лишь однажды. Они побывали даже в нашем доме, где и была сделана единственная фотография вместе (правда, меня на фото нет – «работал» фотографом).

К тому времени к нам присоединились еще два переводчика, которые окончили наш университет годом позже – Станислав Сидорин и Михаил Истомин. С этими ребятами мне довелось поработать практически год. Нашим «летчикам» было интересно узнать о жизни в учебном центре. Удивительно, они даже не знали, чем мы занимаемся. Ну, а сколько поразительных вещей нам довелось услышать об их приключениях, не пересказать. Это отдельная история, и не мне ее описывать.

Харьковчане-переводчики. Слева направо: М. Истомин, А. Музок, С. Савиных, С. Сидорин, И. Ильин. Фото из архива М. Власенко, 1980 год

А уже по окончании командировки разлучница-судьба развела нас кого куда. Примерно через 30 лет я встретился со Станиславом Сидориным в Союзе ветеранов Анголы, с которым контактируем на различных мероприятиях и вспоминаем былое. Не так давно удалось связаться на расстоянии с Сашей Музком. Что же касается остальных моих сослуживцев и земляков, прошедших через Анголу, мне известно мало. А встретиться очень хотелось бы.

Глава 4. Лубанго

Итак, нам предстояло жить и работать в Лубанго. Его история началась в 1882-м году, когда около тысячи переселенцев из португальского острова Мадейра впервые появились в нынешней столице ангольской провинции Уила. Уже в 1885-м году там было основано поселение с таким названием. А в 1923-м году Лубанго получило статус города и одновременно с этим имя известного в Португалии политического и военного деятеля Бернарду Са-да-Бандейра.

Под этим именем город просуществовал до 1975 года, когда после получения Анголой независимости ему было возвращено его историческое название. Некоторые сведения о Лубанго весьма любопытны и заслуживают, на мой взгляд, упоминания.

Прежде всего – это достаточно приятный для Африки климат: среднегорье, утомляющей влажности нет, а до побережья Атлантического океана не так далеко, примерно 170 километров. Интересно, но за все время пребывания под португальцами это был единственный город, в котором преобладало белое население, что нельзя было сказать так в мою бытность там. Тем не менее, на улицах мы нередко встречали белых. Не помню, от кого я это услышал, но эти люди не считали себя португальцами, а потому и остались в стране после известных событий. По всей видимости, это были потомки тех переселенцев, которые прибыли в Анголу одними из первых, давно потеряли связи в метрополии, и уезжать туда им не было смысла.

Одна из основных достопримечательностей Лубанго – это находящаяся где-то в 30 минутах езды от города на автомобиле уменьшенная копия бразильской статуи Иисуса Христа (Cristo Rei).

Как рассказывали ангольцы, она была сооружена в 1945–1950 годы по указанию местного губернатора в память о его дочери, погибшей в авиакатастрофе. Еще есть версия и о том, что три монумента Христа (в Бразилии, Португалии и Лубанго) находятся примерно на одном расстоянии друг от друга, образуя равнобедренный треугольник. Никаких доводов в пользу этого утверждения я не нашел, но, в любом случае, если это и является чьим-то вымыслом, сам факт такой «легенды» сам по себе интересен. Одно только могу сказать, что в конце 1970-х годов памятник был изрешечен пулями и осколками и, естественно, выглядел не так привлекательно, как на фото сегодняшних дней.

Cristo Rei в Лубанго. Фото из открытого источника Интернет

Добавлю еще одну, возможно, не столь значимую деталь. Скульптура была спроектирована португальским зодчим из Мадейры Фразао Сардиньей. В 2014-м году она была объявлена объектом мирового наследия. Эта красивая статуя из белого мрамора высотой 39 метров расположена на вершине горы Серра-да-Чела на высоте 2130 метров над уровнем Атлантического океана. Оттуда открывается очень красивая панорама, и это место всегда пользовалось у нас большой популярностью, а также у временно приезжавших к нам коллег.

Нельзя не упомянуть и находящееся недалеко от Лубанго печально известное ущелье Тундавала (Tundavala). Это сейчас оно является одной из известных достопримечательностей не только провинции Уила, но и Анголы. А в годы гражданской войны там проводились массовые расстрелы, и на дне его нашли пристанище многие ангольцы. Мне трудно сказать сейчас, какая из воевавших сторон причастна к этим убийствам, но в любом случае это место является молчаливым свидетелем этой ужасной трагедии. Говорили, что еще на протяжении нескольких месяцев в округе стоял, мягко говоря, очень неприятный запах. Я побывал там осенью 1978 года, и, конечно, под влиянием рассказа моих коллег восприятие красоты ущелья было «смазано». Не знаю, рассказывают ли об этих событиях туристам сегодня, но в моей памяти все это засело прочно и, наверняка, надолго.

Ущелье Тундавала в провинции Уила. Фото из открытого источника Интернет

Хотелось бы показать еще очень красивое место. Это удивительное творение природы и человека – серпантин Серра-да-Леба (Serra-da-Leba), расположенный на шоссе Лубанго-Намибе. Фотография лишь частично отображает его красоту, на ней не хватает свежего горного воздуха. Проезжая по серпантину, мы останавливались возле манговой рощи, чтобы еще раз полюбоваться прекрасным видом и набрать фруктов. Порой даже забывалось, с какой целью ты приехал в эту страну и что вокруг идет война. С другой стороны, глядя на это творение человеческих рук, задавался вопросом, какими усилиями это было построено и сколько жизней унесла реализация этого уникального и восхитительного проекта.

Серпантин Серра-да-Леба. Фото из открытого источника Интернет

Здесь я позволю привести выдержки из публикации заместителя председателя СВА Сергея Коломнина «Операция «Серпантин»[22], где рассказывается о событии, произошедшем как раз на этом серпантине. А конкретно – о работе южноафриканского спецназа.

Как пишет С. Коломнин, в мае 2006 года в бывшем Музее Революции (ныне Государственный центральный музей современной истории России) проводилась выставка «И кровью российской земля Анголы не алела», посвященная участию советских и российских военнослужащих в ангольской войне 1975–1991 годов. Организатору выставки – СВА – удалось впервые в истории СССР и России собрать и выставить уникальные фотографии, боевые карты и донесения, записки военных советников и специалистов, образцы военной формы и оружия, ордена, медали, грамоты и личные вещи участников войны в Анголе.

У одного из стендов экспозиции С. Коломнин столкнулся с южноафриканцем, оказавшимся в Москве по делам бизнеса. Тот с особым интересом рассматривал документы и фотографии, относящиеся непосредственно к боевым действиям против армии ЮАР. Как выяснилось в дальнейшем разговоре, иностранец в свое время служил в ВВС Южной Африки и неоднократно участвовал в специальных операциях на юге Анголы. Глядя на карту, южноафриканец не удержался и неожиданно провел пальцем по дороге Лубанго-Намибе в районе серпантина Серра-да-Леба и произнес по-русски: «Здесь я когда-то участвовал в операции под кодовым названием «Серпантин». Мы тогда славно пошумели».

В СВА имелись некоторые документы о попытке крупной диверсии в горах Серра-да-Леба и уничтожения железнодорожного моста в районе порта Намибе. Из имеющихся оперативных докладов ГВС в Анголе следовало, что высадка десанта на серпантин преследовала своей целью только отвлечение внимания от других действий южноафриканцев, однако, как выяснилось, она была задумана как полноценная боевая операция. Так, звенья когда-то разрозненной цепи – воспоминания советских военных советников и бывшего летчика ВВС ЮАР, обратившегося к С. Коломнину с просьбой не называть его фамилию, – сложились в целостную картину, которая в свое время наделала много шума.

Автомобильная дорога Лубанго-Намибе представляла собой идеальную цель для диверсантов. Она спускалась с гор в виде многокилометрового серпантина, который извивался по вырубленным в скалах террасам. Несколько особенно крутых S-образных петель на асфальтном шоссе, буквально врезанных в гору, составляли так называемый «Малый серпантин». Вся дорога изобиловала мостами и путепроводами, поэтому уничтожение одного или нескольких из них надолго бы парализовало сообщение между двумя провинциями, так как шоссе было единственным между ними наземным путем сообщения. И только стечение обстоятельств не позволило южноафриканским диверсантам превратить участок извилистой дороги в груду скальных обломков.

По замыслу оперативного штаба спецназа операция «Серпантин» была разделена на две фазы. В ходе второго этапа боевые группы специальных морских сил из состава 4 полка армии ЮАР должны были атаковать и взорвать имеющий стратегическое значение железнодорожный мост в нескольких километрах от порта Намибе. Этой части операции по плану предшествовала диверсия на автомобильном шоссе. Ее проведение возлагалось на коммандос элитного подразделения 1 полка. Ставилась задача вывести из строя самый уязвимый участок шоссе и воспрепятствовать переброске кубинских войск из района Лубанго для охраны и обороны железной дороги. Кроме того, южноафриканцы рассчитывали, что сразу после взрыва с 6 на 7 ноября ангольские солдаты бросятся разыскивать «повстанцев» из УНИТА в горах (эту операцию планировалось «свалить» на них) и тем самым оголят охрану порта Намибе и железнодорожного моста. Тогда следующей ночью в бой должны были вступить военно-морские коммандос.

Доставка спецназа вертолетами «Пума» в район серпантина являлась исключительно сложной задачей из-за имевшейся сильной системы ПВО, состоявшей из сети радиолокационных станций (РЛС) и зенитно-ракетных комплексов «Печора» и «Куб». Однако ангольские и кубинские РЛС и ЗРК заступали на дежурство только днем: считалось, что полеты авиации противника в ночных условиях в этих местах были просто невозможны. Этим и решили воспользоваться южноафриканцы.

Итак, 6 ноября 1982 года около 9 часов вечера два транспортно-десантных вертолета «Пума» ВВС ЮАР один за другим плавно оторвались от взлетно-посадочной полосы секретной базы южноафриканского спецназа в Мпупа Фоллз, расположенной на территории Анголы в нескольких десятках километров от границы с Намибией, и взяли курс на северо-запад.

Пилотам пришлось продемонстрировать свое мастерство: они вели машины с погашенными огнями, почти вслепую. Когда вертолетчики сделали свое дело, пришло время действовать опытным бойцам спецназа. На всю операцию отводилось 45 минут. Из вертолетов высадились две группы: одна у в самом начале спуска с горы, вторая – у ее подножья. Южноафриканцы называли их «стопперами», поскольку их главной задачей было обеспечить безопасную работу подрывников. Таким образом, «Малый серпантин» оказался перекрыт с двух сторон – как со стороны Атлантического океана, так и по направлению к Лубанго.

После осуществления десантирования двух групп вертолеты приземлились в самом широком месте серпантина – в районе первой снизу S-петли. Подрывники быстро рассредоточились и приступили к работе. Мощные заряды предполагалось установить в наиболее уязвимых местах: мостах и узких перешейках, чтобы обрушить отвесные скалы, надолго выведя из строя этот участок дороги. Но тут произошло неожиданное. Между группами прикрытия оказалась сначала одна автомашина, а затем и вторая с водителями-ангольцами. По всей видимости, они оказались там раньше, чем высадились «стопперы». А когда стих гул моторов, решили ехать дальше. Естественно, последовала стрельба: одна машина была расстреляна, а пассажиры убиты. Из-за выстрелов подрывники два раза прекращали работу и возвращались к вертолетам для отражения возможной атаки. Когда выяснилось, что это была не засада, а стечение обстоятельств, время было уже утеряно, и поступил приказ прекратить операцию и возвращаться на базу.

Конечно, эта операция южноафриканского спецназа на серпантине не была единственной. Я рассказал именно об этой, так как о ней имелась самая полная информация. Еще один эпизод, произошедший в 1979-м году на том же шоссе, описан в интервью полковника в отставке, на тот период руководителя – старшего группы военных специалистов и переводчиков в учебном центре намибийских партизан имени Тобиаса Хайнеко Ивана Григорьевича Жерлицына: «Тогда с этим столкнулась и наша группа, и советники ФАПЛА во время одной из редких поездок на побережье Атлантического океана в район Намибе для однодневного отдыха. Уже потом мы узнали, что южноафриканцам удалось взорвать мост, соединявший шоссе с серпантином». Наша группа успела «проскочить», а советников потом доставляли на вертолете»[23]. К этому добавлю, что мне посчастливилось быть в «проскочившей» группе.

И все же главной причиной моей короткой зарисовки о Лубанго явился тот факт, что в годы гражданской войны в Анголе этот город являлся одним из основных опорных пунктов кубинского контингента кубинских войск и подразделений вооруженного крыла СВАПО. А двухлетнее пребывание в учебном центре, общение с намибийцами вызвало у меня неподдельный интерес к этой стране, и я хочу поделиться своими знаниями и рассказать о некоторых самых важных, на мой взгляд, этапах ее развития.

История Намибии отличается от таковых других африканских стран одной примечательной особенностью. Обретение ее народами подлинной независимости означало полную ликвидацию колониальной системы на черном континенте и исчезновение на наших картах обозначения «Намибия (территория, оккупированная ЮАР)».

А если посмотреть с точки зрения нашего значительного участия в национально-освободительной борьбе намибийского народа, то мне представляется, что для заинтересовавшегося читателя совсем не помешает небольшой экскурс в прошлое этой страны. Ее история не только интересна сама по себе, но и по сути своей разоблачает захватнический характер и сугубо потребительский характер отношения западных европейцев к другим народам.

Глава 5. Намибия

Различные источники указывают, что первыми на территории Юго-Западной Африки появились койсаноязычные народы, предки современных сан, которые проживают на территории Намибии и северо-западе Ботсваны. Они были организованы в небольшие группы, занимались охотой и собиранием. В 1878-м году Великобритания захватила район Уолфиш Бей (побережье Атлантического океана) и через 6 лет присоединила его к Капской провинции. Но первый решительный шаг к колонизации внутренних регионов Намибии в 1884-м году сделала Германия. Годом ранее в бухте Ангра-Пекена высадился бременский табачный торговец Альфред Людериц. Вместе со своим компаньоном Генрихом Фогельзангом они приобрели у предводителя местных орламов (голландско-африканские метисы, проживавшие в глубине континента) Йозефа Фредерикса участок побережья, простиравшегося на 40 миль вдоль берега и на 20 миль вглубь. На нем они основали факторию. За этот участок земли площадью около 2600 квадратных километров Фредерикс получил от немцев тысячу фунтов золотом и 250 ружей.

Однако после составления соглашения продавцу объяснили, что имелись в виду не английские (1,8 километра) мили, а, разумеется, прусские, которые равнялись 7 километрам, и, таким образом, приобретенный участок имел размер 300 на 150 километров площадью 45 тысяч квадратных километров. Эта хитрая комбинация вошла в историю под названием «мошенничество с милями». 24 апреля 1884 года Людерицу удалось получить для своих владений гарантии от немецкого правительства, а в бухте Ангра-Пекена, переименованной в бухту Людериц, возникло небольшое поселение с тем же названием[24].

Затем немцы сумели навязать вождям так называемый «Договор о защите», и вскоре под контролем Германии оказалась значительная часть территории страны. Для управления новыми владениями было создано Немецкое колониальное общество Юго-Западной Африки, которое просуществовало 10 лет. За это время вследствие экспроприации земель и скота, введения принудительного труда для местных жителей значительно ухудшилось положение коренного населения. Политика белых колонизаторов привела к полному бесправию африканцев. Немцы не только жестоко обращались с ними, но и в ряде случаев преследовали своих земляков, которые пытались за них заступиться. Поселенцы избивали местное население и вели себя так, как бы сегодня сказали – «по беспределу».

Вид с высоты птичьего полета на бухту Людериц. Фото из открытого источника Интернет

В январе 1904 года на борьбу с немецкими колонизаторами поднялись гереро. Они применяли полупартизанские методы. Их вооружение никак не шло в сравнение с тем, что имелось в распоряжении немцев, но они умело использовали преимущество в численности, знание местности и фактор неожиданности. За январь-апрель 1904 года немцы не только потерпели несколько крупных поражений, но и потеряли около 200 человек, а повстанцы, значительно превосходившие по численности, – около 250[25].

На первом этапе войны (январь-июнь) германскими войсками командовал Теодор Лейтвейн. 13 апреля в битве при Овиумбо часть немцев была окружена, и они отступили. Это крупное поражение заставило Берлин сменить командующего, и на эту должность был назначен генерал-лейтенант Лотар Трота, участник операции по подавлению восстания народа вахехе в 1896-м году в Германской Восточной Африке (нынешняя Танзания), который прибыл в Юго-Западную Африку 11 июня 1904 года. С его появлением начался второй этап войны.

Теодор Лейтвейн (сидит слева) вместе с представителями руководства туземных племён колонии (1895 год). Фото из открытого источника Интернет

Л. Трота прежде всего попытался укрепить коммуникации в землях гереро и с этой целью потребовал от германского правительства дополнительных ассигнований на строительство Отавийской железной дороги. Средства были выделены. Затем генерал запросил подкрепление, и в мае – начале июня из Гамбурга прибыло 5 судов с более чем двумя тысячами солдат, двумястами офицерами, артиллерийскими орудиями и лошадьми.

Получив необходимое подкрепление, немцы начали подготовку к решающему сражению, которое состоялось 11–12 августа близ Ватерберга.