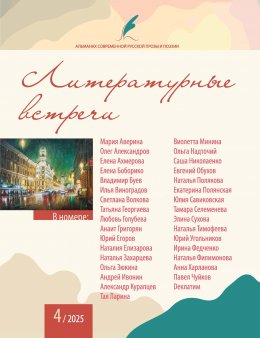

Альманах современной русской прозы и поэзии «Литературные встречи» №4

Юрий Егоров,

главный редактор

Художники:

Наталья Сорокина, Ирина Гринберг, Елена Николаенко, Valerius

В оформлении обложки использована картина Игоря Разживина «Люблю огни ночного Петербурга»

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025

© Коллектив авторов, 2025

Проза

Мария Аверина

г. Москва

Халва в шоколаде

Время неумолимо! Я просыпалась, одевалась в детский сад, приходила из детского сада и снова засыпала – а оно всё шло и шло. И вдруг выяснилось, что я подросла, поумнела и что пора ходить в школу.

Учиться мне было, как выяснилось, интереснее, чем в детском саду играть в надоевшие уже игрушки. Но наказания и в школе доставались мне чаще, чем другим детям: отказаться от шалостей мне по-прежнему было не по силам. В угол, справа от доски, меня ставили регулярно. Иной раз мне хотелось туда отправиться сразу, как только я входила в класс. И вправду, зачем было лишний раз заставлять учительницу кричать и нервничать?

Но случались изредка и очень интересные уроки, когда мне просто некогда было думать о чём-нибудь постороннем. Вот однажды, например, мы делали открытки. Все рисовали деревья. Больше всего мне понравилась сама техника работы: аккуратно покрошить карандаш точилкой на лист бумаги и растереть салфеткой. Я так старалась, что моя открытка была признана самой лучшей: и фон был выбран точно, и дерево изображено изящно. Бабушке моя работа тоже понравилась, и она очень меня хвалила. Вот тогда-то я и поняла, что рисовать деревья – моё призвание.

Надо сказать, что самым ненавистным предметом для меня было чтение. Нет, читать я любила. Но – только про себя: и быстро, и смысл не ускользает. А вот вслух выходило плохо: медленно, с долгими паузами; слова, как назло, норовили перепутаться. За это меня ругали часто, и требовалось что-то, что прекратило бы эту чудовищную несправедливость и не портило бы впечатление от только что приобретённых заслуженных похвал.

И тут я нашла у бабушки тоненькое лезвие – замечательно острое! Этой штукой я стала аккуратно «подбривать» в учебнике сперва отдельные буквы, а потом – расхрабрившись – и целые слова. Теперь тексты были гораздо короче и легче.

– Читай, как там написано! – сердилась учительница. – Не пропускай ничего!

И я с честным видом протягивала ей учебник:

– Но ведь там так и написано!

Бедная Ольга Анатольевна! Откуда ей было знать, почему в моём учебнике не пропечатана половина букв! Зато на пустых местах в книге расцветали разноцветные деревья, ведь теперь я была лучшим рисовальщиком деревьев!

Но, увы, гениальные прозрения никогда не были по заслугам оценены человечеством! До сих пор не понимаю, зачем понадобилось в тот день собирать у нас учебники? Мои чудесные деревья теперь учительнице почему-то страшно не понравились, а главное – у неё хватило времени на то, чтобы разглядеть: буквы в моей книжке вовсе не плохо пропечатаны, а нарочно аккуратно подтёрты!

Тут она ужасно рассердилась и пообещала навестить мою бабушку. Понятно зачем!

Каждый гений знает, что такое быть непонятым! Понурая, в тот день я вернулась домой, причём – сразу после уроков! И ни с кем не подралась по дороге, не вымазалась в грязи, и даже равнодушно прошла мимо зазывно вилявшего мне хвостом нашего общедворового пса Тузика. Дома я чинно разложила учебники и безо всякого принуждения села учить уроки – что мне ещё оставалось? Ведь деревья мои теперь были уже никому не нужны! Я по этому поводу даже от пирога отказалась!

А вечером, как и было обещано, домой пришла учительница. Правда, уже с порога она допустила непростительную ошибку: принесла две конфеты «Халва в шоколаде». С пустыми руками в гости, особенно если в доме есть ребёнок, ведь не ходят!

Надо сказать, что я никогда прежде таких конфет не ела: бабушка обычно покупала мне лимонные дольки и карамельки с повидлом. Понятно, что сладкое новшество немедленно скрасило мне ощущение непонятности и одиночества.

Сунув подарок в карман, я терпеливо переждала, когда учительница и бабушка перестанут меня ругать. Как много лишнего и как дол го они говорили! И что на уроках я не слушаю, и что с мальчишками дерусь, и что на парте рисую человечков, и – главное – что разрисовала деревьями школьный учебник по чтению, подтерев половину букв! Тут, естественно, на свет божий была извлечена моя прекрасная, исправленная и дополненная шедеврами книжка. Бабушка охала и ахала, жалуясь, что не может со мной справиться.

А я стояла и думала о конфетах, которые лежали в моём кармане. Я мечтала, как буду их есть, представляла, какие они вкусные… Хорошо бы Ольга Анатольевна почаще к нам приходила! С такими-то подарками!

Наконец всё кончилось, и учительница ушла. Можно было заняться делом. Я честно протянула одну конфету бабушке – она ведь сама учила меня делиться. Но бабушка была так расстроена, что отказалась. А зря…

На следующий день объявили, что теперь будут проверять учебники математики. Памятуя, какой вкусной была «Халва в шоколаде», я… принялась разукрашивать математику.

Конечно, Ольга Анатольевна снова пришла на меня жаловаться. И снова принесла те же чудесные конфеты. Опять меня ругали, опять я терпеливо ждала, когда они закончат, а потом… Потом я опять сладко хрустела «Халвой в шоколаде».

Но они и тут ничего не поняли! И история в точности повторилась, только теперь – с учебником природоведения, в котором мои деревья мне казались совершенно уместными! Согласитесь, что когда гений начинает использовать свой дар с умом, то и ему чего-то перепадает от мироздания!

Однако в этот раз потерявшая терпение Ольга Анатольевна, нанеся очередной визит моей бабушке, почему-то была без сладкого. Наверное, ей просто вовремя не выдали зарплату… А может, она позабыла… Не суть. Суть в том, что в этот раз было обиднее всего: ругали не меньше, а утешиться уже было нечем.

Зато вскоре в школе был объявлен конкурс чтецов. Я заняла на нём приятное третье место и… Ольга Анатольевна, хваля меня прилюдно, в классе, у той же доски, у которой меня регулярно ругали, в награду снова угостила двумя волшебными конфетами.

Надеюсь, теперь вы понимаете, почему из меня не вышло гениального пейзажиста? Как, впрочем, и эстрадного чтеца. Конкурсы ведь не каждый день объявляют!

Теперь, когда я совсем большая, я умею не только читать, но и писать те самые книжки, в которых в детстве так старательно подчищала буквы. И в очередной раз, сочиняя рассказ, в досаде стирая и стирая в строке те самые слова, которые, как в детстве, по-прежнему норовят перепутаться, я время от времени тяну руку к вазочке на столе. Вы же знаете, что там лежит. Конечно же – «Халва в шоколаде».

Светлана Волкова

г. Санкт-Петербург

Чёрное и розовое

Парня, которого задумали съесть, звали Нгаомба. Был он молод, высок и чёрен, с мазутным фиолетовым отливом и нежно-розовой, как подкрылки фламинго, изнанкой толстых вывороченных губ. Его лакированные мышцы цвета дёгтя блестели на немилосердном солнце, точно промазанные машинным маслом жернова умершего двигателя, оставленного однажды от безысходности белыми людьми, для племени нгабурату – обнажённого организма неизвестного бога. Жёсткие курчавые спиральки на его голове были смазаны красной глиной – дань капризной моде – и от этого напоминали лапки гигантского терракотового паука. Когда он танцевал, казалось, шевелились они отдельно от хозяина, жили своей неведомой жизнью, внушали суеверный страх врагам. Проще говоря, Нгаомба был сказочно красив, чем с момента своего возмужания постоянно питал ревностную зависть соплеменников. К тому же налёт охотничьего успеха, словно плёнка сизой саванной пыли, покрывал красавца целиком; его открыто обожал приручённый копытный скот и тайно вожделели женщины. Ну как такого не съесть, согласитесь!

Балетная прима Олеся Полуянова, ещё каких-то два года назад неизвестная провинциальная девочка, была румяна, не к месту улыбчива, вызывала восторги зрителей, а главное, спонсоров театра и отвечала всем пунктам обязательного списка успешной актрисы, чем раздражала коллег по труппе. Помимо нежных щёк, ежедневного розового в ней было предостаточно: репетиционные трико и «балерошка» с длинными узкими рукавами, пуанты с атласными лентами и даже сеточка, собирающая волосы в обязательную для всех балетных кичку. Чёрные, как африканская ночь, глаза контрастировали с лилейной кожей и светло-русыми волосами, намекая злоязыким умникам на некий возможный генетический сбой. И вся она, такая аккуратная, нежная, цвета матово-розового оранжерейного пиона, восторженная, обожаемая, не могла не вызывать аппетита едкой зависти у соплеменниц по террариуму.

Розовый цвет появился не сразу. Прима из Полуяновой получилась по воле счастливого случая, уложившего экс-приму Базукину на больничную койку с разрывом сухожилий и вывихом голеностопа, – история тёмная, под стать Олесиным черносливовым глазам. Восхождению новой звезды способствовала ненароком брошенная уважаемым в городе меценатом фраза «А вот Полуянова – девочка перспективная» с последующим приглашением Олеси на поздний диетический ужин в загородные апартаменты. Свою «перспективность» она, не будь дурой, и доказала в тот же вечер. Что уж балерина там демонстрировала на дорогом паркете: батман тандю, гран-плие, ронд де жамб или другие элементы, – то неведомо, но молва, как можно догадаться, не преминула приписать ей в заслуги все допустимые виртуозной женской фантазией па далеко не танцевальной природы. Было то, не было – судить не нам, но результат налицо: сначала ей отдали «Жизель», потом ведущие партии в «Баядерке» и «Сильфиде». К концу года и «Лебединое озеро» подтянулось. Ну как такую не съесть!

Нгаомба пах щепой баобаба, пальмовым сахаром, побегами фиг, жарким песком пустыни и свежим мясным здоровьем. Поразмыслить чуть-чуть, так он был немного жилист, но размышления не являлись сильной стороной замысливших его съесть двух охотников-нгабу-рату. Питательный же рацион племени – крайне несистематичен, и любая белковая пища изыскана и деликатесна, особенно в сезон засухи. Подсчёт калорий в цивилизации нгабурату был испокон веков штукой интуитивной: поел сегодня – до послезавтра соблюдай строгую диету, ведь боги-истуканы пытливо следят за соблюдением равновесия. Мясо же – продукт благословенный, он даёт силу рукам при удачной охоте, быстроту ногам при охоте неудачной, зычные тембровые голосовые обертоны, полезные в жизни общественной, и мужскую мощь, не лишнюю в жизни семейной. Но при всём сезонном мясном дефиците нгабурату изрядно селективны в том, чему подлежит упасть в их стойкие каменные желудки. В каннибализме тоже есть своя эстетика. Ты не просто набиваешь нутро – ты смакуешь, вбирая силу и языческую фортуну пойманной тобою пищи. Съел охотника – напитался охотничьими соками; съел переговорщика – всосал искусство риторики, пусть и с лексиконом в сорок-пятьдесят слов; съел шамана… Стоп, шаманов есть нельзя!

Полуянова пахла деньгами. Игривое подсознание завистниц рисовало ароматы светлой кожи салона новой иномарки, бледно-розовой мальтийской ткани штор в роскошной квартире, изысканных обедов из свежих морепродуктов и правильно выращенных овощей. К этому сладкому запаху тонкой альдегидной нотой примешивался шлейф ланкомовских духов, флёр отдушек лучшей косметики и неуловимые оттенки дорогого масла ши, которым она натирала тело. Мужчины почитали такие благовония как сильнейший афродизиак.

В отличие от питательного рациона племени нгабурату, меню балерин было до обидного скудным. Ну, пара скандалов в начале сезона, штука-другая вкусных увольнений… Больше соков всё равно питаешь от надежд на будущее: от предвкушений провалов врагинь, от последующей смены спонсорского фавора и от величия собственной значимости в грядущих событиях. То, кого ты ешь, никак не влияет на организм балерин. Никакой эстетики – просто набиваешь желудок. И диет здесь никто не соблюдает. Философия кулинарии проста: не съешь ты – съедят тебя. В этом постулате виделось чёткое родство между балеринами и охотниками-нга-бурату. Хотя те, пожалуй, всё же эстеты.

Под съедение Нгаомбы отвели второй день по новой луне.

Поедание Полуяновой было назначено на неделю, предшествующую главной премьере сезона.

Два охотника-нгабурату, братья Бого, наблюдали, спрятавшись за масличной пальмой, как Нгаомба собирался в саванну. Он положил копьё и лук со стрелами у большого камня, взял обтянутый буйволиной кожей барабан, ударил по нему пожелтевшей берцовой костью Гнусавого Дуду, съеденного на Праздник дождя, и ступил на утоптанную поляну. Взмахнул руками, подобно шаману, призвал богов благословить его на добрую охоту. Откинул голову назад, так что косы-дреды хлестнули его по лопаткам, и затанцевал – отрешённо, вдохновенно. Пятки Нгаомбы, охристо-бурые от местной пыли, выбивали неистовый ритм, плечи тряслись, будто он хотел бросить отяжелевшую голову оземь, освободиться, и почти преуспел в этом – так, по крайней мере, виделось со стороны. Он кружился, не теряя равновесия, и его соломенная юбка из сухой слоновой травы вспархивала под стать балетной пачке. Сам же он, цвета горького шоколада, напоминал самодельную юлу на тонком воронёном стержне с кручёной нитевой кисточкой на рукоятке.

Иллюстрсщия Ирины Гринберг

Братьев Бого съедала изнутри желчь ядовитой зависти. Каждый из племени знал свой танец, но то, что вытворял Нгаомба, было завораживающим: так, по разумению охотников-нгабурату, танцует Модупе Эгун, Великий дух предков, когда выходит на новую луну из своего каменного истукана.

Чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей о Нгаомбином совершенстве, братья Бого начали прикидывать, в какой последовательности они будут поедать соплеменника-выскочку и какой степени прожарки надлежало быть мясу, да так, что в крепком споре чуть не подрались между собой за пальмой.

Две второстепенные балерины, Бельская и Мельская, подглядывали из-за приоткрытой двери, как репетирует Полуянова. Олеся долго разминалась у станка, гнула суставы, делала всевозможные растяжки. Потом вышла на середину зала, взметнула руки, вспорхнула и закружилась в своём фирменном фуэте. Невесомо, как бархатная африканская бабочка, порхала её розовая юбка, мелькали пятки в обтянутых атласом пуантах, к концу репетиции обещая превратиться в хлам. Законов гравитации не существовало в тот миг для Олеси; всё в ней подчинялось воздуху и лёгкому ветерку, что казалось – не живое это существо, а статуэтка из фарфоровой крошки в сувенирной лавке.

Четыре любопытных глаза, не отрываясь, глазели из дверной щели на Олесино соло, передавая в мозг раздражающие сигналы зависти вперемешку с тайным восхищением. Что ни говори – выскочка, зазнайка; но Одетту-Одиллию делает превосходно, чего невозможно не признать. И, дабы отвлечься от талантливых полуяновских выкрутасов, балерины с удовольствием принялись свистящим шёпотом сверять план действий, да так воодушевлённо, что чуть не дали Полуяновой себя обнаружить.

Когда братья Бого удалились, продолжая темпераментно обсуждать детали предстоящего нападения, из-за лысоватых кустов ройбуша выглянула курчавая голова Мбуты, ученика старого охотника. Учитель его пару лун назад вытащил счастливую короткую соломинку из чёрно-розовой ладони вождя и принял великую честь стать почётной юбилейной жертвой богам. Голова Мбуты некоторое время соображала, как поступить с нечаянно подслушанной информацией, а главное, как извлечь из неё большую пользу для себя самого. Мысли роились, будто рыжие надоедливые мухи, и Мбута даже поначалу отмахивался от них дубинкой. Но солнце поднималось к зениту стремительно, обещая расплавить песок под босыми Мбутиными ногами, и надо было принимать решение. Если он объяснится с братьями Бого, какой ему в том прок? Поделятся ли с ним Нгаомбой в обмен на молчание? Достанется ли ему вострогрудая Нгаомбина жена хотя бы на одну ночь? Есть ли гарантия, что его самого не съедят для разогрева аппетита? Ответ на эти вопросы был в одном булькающем гласном звуке, на языке нгабурату означающем «нет». И не просто «нет», а категоричное «очень-очень нет». Поразмыслив ещё немного, что было нелегко, Мбута потрусил в саванну за Нгаомбой.

Из-за колонны в коридоре театра осторожно высунулся вздёрнутый носик балерины Дыниной, ставшей счастливой свидетельницей разговора Бельской и Мельской. Такая удача выпадает нечасто. Надо только умело распорядиться полученной информацией с пользой для себя – невероятно талантливой, но незаслуженно забытой в массовке. Думать было тяжеловато, но если ты помнишь себя на сцене только как пятого лебедя в десятом ряду, а зритель не помнит вообще, то мозговые шарики в подобных ситуациях начинают работать слаженно, а птаха-удача, плывущая в руки, мобилизует все силы организма поймать её, хвостатую, за любое подвернувшееся перо.

Дынина осторожно заглянула в репетиционный зал, где Полуянова вытирала полотенцем взмокший затылок. И задала самой себе вопросы: что даст ей дружба с примой? отломится ли ей какая-нибудь мизерная сольная партия? захотят ли в неё вкладывать деньги? – и, к неудовольствию своему, интересных для себя ответов не нашла. Ведь, как ни крути, Олеся Полуянова в воздухе растворяться не собиралась и роли её при ней, живой, мечтать вырвать – сплошная утопия. Подумала-подумала Дынина – и полетела, лёгкая и крылатая, в девчачью раздевалку вдогонку Бельской с Мельской.

Старший Бого разложил сухие ветки для костра, приготовил два ножа, металлический прут, кусок зубастой пластины, похожей на ножовку у белых людей, большой котёл и две антилоповы лопатки, служившие нгабурату ложками-черпаками для жидкой пищи. Нежидкую же всегда ели руками.

Младший Бого отвечал за пищевые ингредиенты: натаскал воды, раздобыл буйволиный жир и кусок галита, служивший солью, выкупил у женщин за обезьяньи хвосты несколько горстей приправ и разложил их на камне по кучкам. Там были перетёртые с косточкой финики, и вытяжка из сока кактуса в половинке кокоса, и острейший обжигающий перец кубеба, и молотый кардамон вперемешку с толчёным мускатным орехом. По старинному рецепту предков, левую половину Нгаомбы подлежало сперва бланшировать, затем обмазать всеми специями сразу и томить на медленном огне вместе с побегами молодого бамбука и зелёными бананами до характерного золотисто-кофейного цвета. Правую же часть следовало прожарить на вертеле с теми же приправами до хрустящей корочки. Оба блюда обещали быть знатными.

Нгаомба сидел на баобабе и наблюдал сверху за приготовлениями братьев Бого. Желваки плясали под его бугристыми скулами, толстые губы оттопыривались, напоминая личинок эфиопской ночной бабочки совки – чёрных, с розовым брюшком. Белки глаз с лиловыми прожилками гневно двигались, наводя ужас на пролетающую мимо птичью мелочь.

Под баобабом в пыли сидел Мбута и, торопясь, ошкуривал точильным камнем увесистую Нгаомбину дубинку.

– Уши, хозяин, уши! Ты обещал!

– Тебе отдам уши. Нгаомба слово держит.

В раздевалке, среди вороха «народных» балахонов массовки, сваленных пёстрым сугробиком прямо на пол нерадивой костюмершей, сидели задумавшие злодеяние девочки, вытянув точёные крепкие ноги. Загибали пальцы.

Раз. Во все имеющиеся пары полуяновских розовых пуантов уже насыпано толчёное стекло и прикрыто тонким проклеенным бинтиком – чтобы не сразу впилось во вражьи пальцы, а в самый ответственный момент, когда опорная нога приподнимется на носок и начнёт крутить фуэте. Для закрепления эффекта стыки стельки пропитали специальным размягчающим составом – дабы подвернулся с аппетитным хрустом сустава ненавистный голеностоп и рухнула с высоты своего роста величавая Лебедь. Премьера будет сорвана. Спонсоры такого не прощают. Бельская задумчиво перекатывала в ладонях пластиковый стаканчик с остатками толчёного стекла, так похожего на кристаллы соли – первой и главной приправы к блюду.

Два. Любовник Мельской, мелкий журналист, обещал тиснуть на днях статейку в центральную газету о том, что Олеся Полуянова недовольна постановкой приглашённого из столицы модного балетмейстера Брымкинса. Примитив, мол, этот Брымкинс, нивелирует её божественный талант, а Дягилев и Петипа переворачиваются в гробу, гневно скрежеща натруженными суставами. Всё это делалось для того, чтобы театр не очень-то горел желанием лечить поломанные ноги Полуяновой. Ну чем не соус!

Три. Пущен слух от Олесиного имени, что, мол, мадам Топорищева, жена директора театра и прима десятилетней выдержки, – толстая корова и танцевать никогда не умела, только позорит фотогалерею «великих» в фойе. Такая приправа-перчик должна сработать на триста процентов, ибо Топорищева-то, по сути, и рулила в театре при номинальном директоре-муже. Высокая кухня…

На полу, рядом с Бельской-Мельской и грудой костюмов, сидела счастливая Дынина и, ковыряя пальцем в дырке на чешках, торопливо повторяла:

– Девочки, только, чур, никто Сильфиду не учит! Я выучила. На срочной замене, чур, только я одна и заявлюсь. Чур, моя партия, вы обещали! Чур!

– Ладно-ладно. Там на всех хватит, – вторили балерины.

Растянувшись на остывающей после знойного дня земле, сытый Нгаомба гладил себя по животу, и чёрно-лиловая, особой выделки кожа его подрагивала от мерного постукивания пальцев – излюбленного ритуала нгабурату для улучшения переваривания пищи. У ног его, как прикормленный саванный павиан, примостился клубком Мбута.

Сегодня доели братьев Бого. Так себе трапеза, но со специями очень даже ничего. Нгаомба вяло пожёвывал кору карликового баобаба – самого верного средства от несварения.

– Хозяин, – поднял голову Мбута. – Шаман сказал, ты единственный на место ушедшего вождя. Если, конечно, Большой Ву не объявится.

Нгаомба зевнул. Есть своих врагов – дело, оказавшееся на удивление приятным. Но братья Бого закончились – завтра надо либо идти в саванну, где неизвестно, ждёт ли тебя удача в охоте, либо…

– Большой Ву, говоришь?

Теперь у него есть Мбута, помощник, готовый на всё. И ещё есть абсолютная незыблемая уверенность в своей правоте. И опыт, опыт, куда ж его денешь! А у Большого Ву ничего этого нет. Лишь преимущество, которое ему уже не пригодится: он большой. До новой луны хватит, если повялить на солнце с галитовой солью.

– А что, Мбута, остался ли у нас ещё перец кубеба и масло?

Мбута встрепенулся, белозубо заулыбался и пополз точить лежащий поодаль Нгаомбин бумеранг.

– Уши, хозяин. Не забудь!

Нгаомба вяло кивнул и повернулся на другой бок. Ещё есть время для сладкого сна.

На фасаде театра вешали новые афиши. Под жирными буквами названия балета – имя никому не известной Марии Пыжиковой. У больших деревянных дверей с громоздкими медными ручками, отполированными до золотого блеска ладонями зрителей и театрального люда, стоял директор театра Топорищев и держал под руку молодую элегантную даму в белой норковой накидке. Пёстрая толпа журналистов роилась вокруг парочки, тыкая им в лица поролоновыми микрофонами. Из-за спины директора осторожно выглядывал модный балетмейстер Брымкинс, щурясь от навязчивых фотовспышек.

– Ну нет, вы преувеличиваете, господа, – вальяжно растягивал слова Топорищев. – Это самая обыкновенная кадровая замена. Мы расстались с тремя неперспективными балеринами по их же собственному желанию. Да-да, я уговаривал их остаться, но заявления подписал, раз они того захотели.

Репортёры затараторили хором, перебивая друг друга.

– Мы с женой отобрали двух неплохих девочек, выпускниц, близняшек Пыжиковых, Машеньку и Дашеньку. Решили вводить в постановки обеих сразу. Но у Машеньки пошло лучше, и вот, видите! – Рука директора картинным жестом указала на афиши. – Ожидаем-с долгожданную премьеру!

Брымкинс закивал из-за топорищевской спины.

– А что стало с Олесей Полуяновой? – раздался бойкий голосок, и рыжая девчушка с диктофоном протиснулась вперёд.

Повисла неловкая пауза.

– С Полуяновой? – откликнулась дама в накидке. – А кто это?

Микрофоны переметнулись к мадам Топорищевой. Та отмахнулась от них, как от назойливых дрозофил:

– Да что с ней станется-то? Уехала домой, в свою Костомукшу.

Директор подарил ещё пару реплик голодным до сплетен журналистам, словно подкинул недоглоданную кость, и, подхватив под локоть супругу, направился с ней к ожидающему их мерседесу.

– Отыграем премьеру, душенька, и сразу на море, непременно на море.

– Да, котик, – заворковала «душенька», – ты должен мне десять морей, не забывай. Без меня и не разрулил бы тот скандалец.

– Я без тебя, душенька, ноль, полный ноль… – мяукал Топорищев, тыкаясь носом в меховое плечико жены.

Мерседес отъехал от театра, унося в себе немолодого, играющего в аристократа директора и королеву интриг, счастливую обладательницу номера пять из череды мадам Топорищевых.

На удаляющуюся машину из окна балетного класса смотрела взмокшая от изнурительных репетиций бледная Маша Пыжикова, вытирая мокрую шею розовым вафельным полотенцем. И не догадывалась, кому на самом деле обязана счастьем своего предпремьерного пота.

А из-за большой стеклянной витрины «Кофе Хауза» на противоположной стороне площади смотрели на высунувшуюся из окна театра Машу четыре пары завистливых глаз. Три пары принадлежали недавно ушедшим «по собственному желанию» балеринам Бельской, Мельской и Дыниной, а четвёртая, зеленоглазая пара, была как две капли воды похожа на восторженные глаза юной примы. И носик похож, и губы, и скулы. Четвёртая девочка, вторая близняшка Пыжикова, склонила мордочку к середине стола, внимательно слушая «бывалых» балерин и стараясь запомнить каждое слово. Лишь изредка отвлекалась, косясь на летающий силуэт в балетном классе напротив. Но всё поняла верно: не съешь ты, съедят тебя.

Топорищевский мерседес сделал на площади круг и уткнулся в хвост привычной пробке в боковой улочке. Элегантная мадам Топорищева, повернувшись вполоборота на заднем сиденье автомобиля, лукаво смотрела на четыре тонкие фигурки за витриной «Кофе Хауза» и улыбалась сквозь сладкий зевок, подобно капской кобре, собирающейся поглотить птичье яйцо.

Таковы законы театра, на каком бы континенте этот театр ни находился и какого бы цвета ни был – чёрного или розового.

Анаит Григорян

г. Санкт-Петербург

Родная речь

рассказ

Родного языка я не знаю. Он помнится набором странных отрывистых звуков. Какие-то бесконечные «ш» и «к». И почему-то вспоминается запах. Пахнет печёными яблоками с корицей. Их так много, что столько никому и никогда не съесть. А дед съел. За свои сто с лишним лет. Сколько ему было, когда он умер? Сто десять? Сто одиннадцать? Мы, его внуки, называли деда бессмертным, отец – мамонтом. Не потому, конечно, что он действительно был похож на мамонта, хотя что-то от могучего древнего слона в нём, конечно, было. Дед был невероятно старым. Не дряхлым, просто очень старым. Жизнь его была длинной, а её закат – бесконечным. Он нередко повторял, что хочет умереть. Не жаловался на здоровье – просто ему ужасно надоело жить. И поговорить было не с кем. С нами разве поговоришь? Мы не говорим, а трещим, тараторим без умолку. И языка не знаем. А дед говорил медленно, обстоятельно. И опухоль на его шее двигалась в такт его словам. Мы боялись и деда, и его опухоли. Что он говорил? О чём рассказывал? Мы знали только, что когда-то давным-давно он служил разведчиком в Тегеране и на каком-то задании машина – грузовик – придавила ему ноги… или брёвна покатились с какой-то машины и придавили ему ноги. Он потом всю жизнь хромал, а под конец большую часть времени сидел неподвижно в кресле и вставал лишь изредка.

Бабушка деда очень любила. Когда она умерла, кто-то из родственников сказал, что это дед, мол, свёл её в могилу. Говорили, что он часто ей изменял и что из-за этого она много плакала и состарилась раньше времени. Много лет назад даже пыталась убежать от мужа в родительский дом, но родители её не приняли, и ей пришлось вернуться. Чего только не расскажут после того, как человека уже нет на свете! Ещё говорили, что он мучил её своими придирками. У него был тяжёлый характер, и он всё время ко всему придирался. Иногда звал нас, чтобы попросить о какой-нибудь мелочи – принести с кухни яблоко или конфету. Когда мы приносили, дед обычно морщился и говорил, что он просил совсем не то, посылал нас заново на кухню, и всё повторялось сначала. Кончалось тем, что мы приносили ему все фрукты и конфеты, что находили, заглянув в самые отдалённые углы кухонных полок. Тогда он успокаивался, складывал всё это добро на свою прикроватную тумбочку, где у него лежали очки в толстой роговой оправе, а потом звал нас уже с тем, чтобы дать яблоко или конфету. Такая у него была игра. Яблоки он нарезал старым перочинным ножиком на тонкие дольки, которые называл «бумажными». Дед точил ножик всегда сам на куске точильного камня и правил на кожаном ремне. Делал он всё это очень обстоятельно и подолгу, а потом так же обстоятельно нарезал ножиком яблоки и обтирал салфеткой. Позвав, всегда давал только по одной дольке. Нужно было положить полупрозрачную дольку на язык, и тогда казалось, будто яблоко растворяется во рту; никто другой, кроме деда, не умел так нарезать яблоко, чтобы оно растворялось во рту. Когда умерла бабушка, дед не плакал, а только сидел молча в своей комнате недели три и не просил у нас ни яблок, ни конфет. А потом всё стало как прежде.

Иллюстрация Натальи Сорокиной

Бабушку похоронили на кладбище в горах. Когда дед об этом узнал, он очень рассердился. Мы его всегда боялись, но за всё то время, сколько мы его знали, сердился он только однажды. Он кричал, что надо было похоронить бабушку на «нижнем кладбище», потому что до «верхнего кладбища» ему не дойти с его больными ногами. Он не сможет принести ей цветы, посидеть на скамейке подле её могилы и «поговорить» с ней. Родители разводили руками и отвечали, что на «нижнем кладбище» не было мест. Дед возражал. Мол, места всегда найдутся, если попросить кого надо и кому надо приплатить. Потом он успокоился и сказал, что если родители такие дураки, раз не смогли по-человечески похоронить бабушку, то пусть хотя бы его похоронят рядом с ней. Но когда дед умер, его похоронили на «нижнем кладбище», потому что по какой-то причине там вдруг появились места, а на «верхнем» – закончились, а наши родители были слишком нерешительными, чтобы «попросить кого надо». Так дед и лежит отдельно от бабушки; они шестьдесят лет прожили вместе, дед был намного её старше и пережил на несколько лет.

Как-то раз он рассказал нам забавную историю. Бабушка закатывала банки с компотом, и, чтобы проверить, хорошо ли закрыта банка, нужно было перевернуть её вверх дном. Дед, помогавший бабушке на кухне, переворачивал банки. И вот одна из них открылась, и три литра горячего сладкого компота вылились на пол. Дед сильно закричал, и бабушка, недолго думая, сдёрнула с него штаны и принялась изо всех сил дуть, как он выразился, «на все его сокровища». Дед продолжал кричать, а бабушка думала, что он кричит от боли, и дула ещё сильнее. На самом деле, он ругал её на чём свет стоит и требовал прекратить это безобразие. Компот пролился ему на ноги, а день был прохладный, и на ногах деда были плотные шерстяные носки. Не сказать, чтобы ожог был особенно сильным, но приятного в этом всё равно было мало. Потом, вспоминая тот случай, я подумала, что деду почему-то всегда если не везло, то с ногами. Как будто сама судьба пыталась смирить его упрямую, деятельную натуру, постоянно требовавшую движения. В конце концов она одержала над ним верх, и дед долгие годы доживал свою жизнь, почти не выходя из комнаты.

Иллюстрация Натальи Сорокиной

Мы жили у самого берега моря. В сильный шторм волны врывались в наш двор и, как говорил дед, бесчинствовали: срывали калитку забора, а иногда и сам забор, разоряли огород, оставляя на грядках белые полосы соли, уносили в море забытые во дворе детские игрушки. Дед всегда повторял, что жить вдалеке от моря нельзя, потому что человек когда-то вышел из воды и близость воды придаёт ему силы. Играя во дворе, мы часто видели деда, сидевшего у открытого окна, обрамлённого вьющимися стеблями винограда. Губы его время от времени шевелились, как будто он разговаривал с морем, а оно отвечало ему плеском и шуршанием перекатываемой волнами гальки. Дед говорил, что его и бабушкины родители бежали из Армении в Грузию во время русско-турецкой войны, а потом дед перебрался в Абхазию, потому что его пленила природа этой зажатой между кромкой воды и подножиями гор местности. Так и оказались подле моря.

«Что Армения? Пустыня, камни, голые горы, выгоревшие под солнцем. Чтобы заставить такую землю родить, нужно всю жизнь работать не покладая рук».

В Армении он бывал в молодости и вспоминал её с теплотой и грустью. Отец говорил, что дед работал там строителем, и однажды его послали в город Камо[1] найти какого-то Шиллера. Дед удивился: каким ветром занесло этого бедного еврея на берег озера Севан? В Камо Шиллера, как выяснилось, знала каждая собака: он был прорабом на стройке, а Шиллер оказалось именем, данным в честь немецкого философа и поэта. Фамилия же Шиллера была Петросян. Позже дед познакомился с Пушкиным, Толстым и Гагариным.

Однажды, когда дед сидел на кухне, к нам зашёл высокий, худой, как будто высушенный солнцем, абхазский пастух. Его кожа выглядела точь-в-точь, как шкурка вяленой на солнце хурмы. Он поставил свой посох у двери, чудно поднял в приветствии руки и поздоровался. Потом они с дедом сидели до поздней ночи и разговаривали. Дед не очень хорошо знал абхазский и часто вставлял в свою речь армянские и грузинские слова. Мы, дети, не понимали ни тех, ни других, но сидели на кухне и слушали: нам было странно, что у деда, оказывается, были друзья. Пастух тоже был очень старый: лицо всё изрезано морщинами, седая борода до пояса, длинные седые волосы. Дед горячился, говорил громко, жестикулировала пастух сидел прямой, как жердь, и время от времени важно кивал и проводил узловатыми пальцами по бороде. От его чёрной и, несмотря на жару, довольно тёплой одежды крепко пахло овцами. Это был приятный запах сухой шерсти, травы и молока. Под конец разговора дед тяжело поднялся, взял из кухонного шкафчика бутылку коньяка, налил пастуху и себе по рюмке. Они не торопясь выпили, не чокаясь, пастух поднялся из-за стола, чинно поблагодарил, взял свой посох и ушёл в душную темноту южной ночи.

Отец говорил, дед никогда его и его младшего брата – нашего дядю – особенно не воспитывал и ни разу не поднял на детей руку, но они всё равно его побаивались и ходили по струночке, когда дед – тогда ещё совсем не дед, а крепкий мужчина средних лет, который продолжал нравиться женщинам, – бывал дома. От детей он ничего не требовал, кроме прилежной учёбы, и очень рассердился на отца, когда тот бросил на последнем курсе институт и женился.

Сам дед после ранней смерти своих родителей долго был беспризорником, пока его не взял к себе родной дядька, сапожник. Дядька этот изготавливал туфли на фальшивой картонной подошве, а дед бегал на базар эти туфли продавать. Это было трудное, но по-своему счастливое время. Как-то раз в Тбилиси – дед называл этот город по-старинному, Тифлисом, как назывался он до 1936 года, – приехал цирк-шапито. Дед побежал на представление, и ему дали покататься на одноколёсном цирковом велосипеде. Неожиданно у деда обнаружился талант, и он принялся выделывать на этом велосипеде разные трюки, так что артисты предложили ему бросить его тогдашние занятия и поступить работать в цирк. Дед отказался, но потом, рассказывая эту историю, заканчивал её словами: «Кто знает, что было бы, если бы я согласился… Может быть, вся жизнь тогда была бы другая и все вы стали бы циркачами…» Но и та беспризорная жизнь, которую он вёл, тоже вскоре закончилась.

Однажды он продал пару туфель какому-то военному. В первый же дождь картонные подошвы отвалились, и военный прибежал на базар искать нашего деда. Поймав его, он не стал сдавать мальчишку в милицию, а отвёл и пристроил его в ФЗУ – Фабрично-заводское училище при обувной фабрике Адельханова. На этой же фабрике работал когда-то отец Сталина – Виссарион Джугашвили, а потом и маленький Сосо, которого отец хотел обучить достойному ремеслу.

Кажется, единственный вопрос, который мы вообще когда-либо задавали деду, был вопрос о Сталине: видел ли он Сталина, как Сталин выглядел и какой Сталин был национальности. «Он был грузином?» – спрашивали мы. Дед хмурился и отвечал, что Сталин не был грузином. «Тогда он был армянином?» Дед мрачнел окончательно, говорил, что и армянином Сталин тоже не был, и разговор на этом прерывался. Мы никак не могли взять в толк, почему деду не нравились эти вопросы. Скорее всего, его просто раздражало, что он не знал на них точного ответа и это каким-то образом могло подорвать его авторитет.

Окончив ФЗУ, дед устроился учителем ремесленного дела в грузинскую школу. Грузинский он знал не хуже армянского, и грузины почему-то всегда говорили, что у деда – «настоящий грузинский характер». В чём этот характер выражался, правда, никто не уточнял, но ясно было, что это похвала. Преподавая в школе, дед поступил на географический факультет университета, а окончив его, стал учить школьников уже не ремесленному делу, а географии. Кто-то из старых соседей ещё на нашей памяти называл деда «патмас» – это сокращение от грузинского «уважаемый учитель». Слово казалось нам смешным и потому запомнилось.

Дед умер весной, как раз накануне нашего приезда. Пока он был жив, мы никогда по собственной воле не заходили в его комнату: она казалась нам такой же страшной, как и он сам, и мы называли её мамонтовой пещерой. Забегали на минутку, не оглядываясь по сторонам. Дед, наверное, был бы рад, если бы мы пришли просто его навестить, посидеть с ним, послушать, что он будет нам рассказывать. Но мы не приходили. Жаль было тратить наше молодое время на его старческую болтовню, на его странный язык с его «ш» и «к»…

Теперь нам вдруг стало интересно, как он тут жил, и мы всё рассматриваем и втягиваем ноздрями воздух – пыльный, как будто тоже очень старый, и совершенно неподвижный. В ящике прикроватной тумбочки лежит стопка тетрадных листков, исписанных дедовым прыгающим почерком, со множеством помарок, исправлений, совсем без знаков препинания и часто – без мягких знаков в словах, оканчивающихся на мягкий знак. Мы листаем, спорим, что вот это за буква – Ш, Т или М, и постепенно буквы складываются в слова, а слова – в воспоминания. Дед пишет о времени, когда ему было чуть больше, чем нам тогда.

На приказарменной площади в Тифлисе маршируют войска, играет духовой оркестр; ночью из города бегут меньшевики, потом приходят большевики. События почти столетней давности – что нам до них?.. В городе спорили, каковы большевики из себя: то ли у них по две головы, то ли они великаны, то ли у них есть рога и копыта, как у чертей. А потом дед сбегал на фабрику и, увидев большевиков, разочаровался: они были самыми обыкновенными, всего с одним рогом на голове, и говорили тоже обыкновенно: по-русски и по-грузински. И нам странно, что наш дед был когда-то мальчиком и играл на пыльных улицах незнакомого нам города с такими же мальчиками, а за их игрой наблюдали красноармейцы в остроконечных шлемах, которые кто-то принял за растущие из их голов рога. Красноармейцы заговаривали с детьми, шутили, о чём-то спрашивали; мальчики постарше стреляли у них скрученные из куска газеты «козьи ножки», набитые махоркой. Это была совсем другая, далёкая от нас жизнь, похожая на кадры из старой советской кинохроники; но картины её почему-то представлялись нам очень яркими, солнечными и немного расплывчатыми, как бы дрожащими в летнем мареве.

Тетрадных листков много, они никак не скреплены друг с другом и не пронумерованы; мы роняем их на пол, собираем, пытаемся восстановить правильную последовательность. У деда, оказывается, было двое братьев: старший и младший, а ещё – младшая сестра. Мать умерла от крупозного воспаления лёгких, младшая сестра умерла во младенчестве вслед за ней – врачи сказали: «Оттого, что мать кормила её воспалённой грудью». Отец пьянствовал, распродал всё имущество и в конце концов продал дом. Семья оказалась на улице. Голод, нищета, тяжёлая работа. Дед писал немногословно, как будто торопился. Событий было слишком много, они теснились в его памяти, а времени было слишком мало. Думал ли он о том, что мы найдём его листки? Мы путаемся в названиях улиц, в армянских и грузинских именах: почти всю нашу недолгую жизнь мы прожили в Петербурге, где дед никогда не бывал; он всё пытался нас расспросить, как там, когда мы приезжали провести у моря летние каникулы. В Москве он, кажется, бывал, и этим его личный опыт, касающийся России, исчерпывался – за исключением Сочи, конечно, куда он ездил по делам множество раз, когда ноги ещё ходили. Но Сочи, как и любой город недалеко от границы, не считался, как не считается для его жителей «заграницей» вся Абхазия. Какая же это заграница, если у всех там друзья, родственники, какие-то дела…

Из листков в памяти сохранилось немного. Когда дедов отец вернулся с трудовой мобилизации из азербайджанского Сальяна (какой это был год: 1923? 1924? – так давно, что и не упомнишь), дети приняли его за нищего – такой он был грязный и заросший. Они полезли в его вещевой мешок, где нашлась связка сухих таранок[2], кусок чёрного хлеба и грязное бельё; его сожгли на улице в костре, и бельё трещало – так много было в нём вшей. От этих вшей вся семья вскоре заболела сыпным тифом. Потом в туберкулёзный санаторий «Аразиндо» провожали соседа – рабочего табачной фабрики дядю Антона, который иногда угощал детей тростниковым сахаром, и дед не понимал, отчего плачут жена и дочь дяди Антона. От пьянства умер отец, а старший брат деда поступил в Кавалерийское училище горских национальностей в Краснодаре. Об этом старшем брате мы от деда никогда не слышали: по-видимому, он умер ещё до того, как мы появились на свет, или когда мы были совсем маленькими. Потом, уже будучи взрослой, я узнала, что старшего брата деда звали Арташес и был он генерал-майором Советской армии.

Когда дед был ещё мальчиком и учился в ФЗУ, он хотел вступить в пионеры, но по пути в училище на сбор пионерского отряда встретил старшего брата. Тот спросил его, куда это дед направляется, и, услышав ответ, закричал: «Какие ещё тебе пионеры?!» – избил его и отправил обратно домой. Так дед и не стал пионером. Много лет спустя, учась в высшем пограничном училище СССР, старший брат Арташес позвонил деду и требовательно спросил его, вступил ли он в комсомольскую организацию. Дед даже растерялся, что случалось с ним нечасто: «Как так получается: сначала отметелил непонятно за что, а теперь спрашивает про комсомольскую организацию?..» Брат Арташес дослужился до генерала и потом, звоня кому-нибудь, всегда начинал разговор следующим образом: «С вами говорит генерал Григорян» – таким тоном, что казалось, будто на том конце линии сразу же вставали и отдавали честь. За исключением этой особенности, в жизни он был спокойным и очень вежливым человеком, так что не верилось, что он мог побить младшего брата за желание вступить в пионеры. Ему прочили большое будущее, но со смертью Сталина руководство сменилось, карьера старшего дедова брата закончилась, и он вышел на пенсию.

Много лет спустя я сильно жалела, что мы, небрежно просмотрев дедовы записи, сунули их обратно в ящик тумбочки и никто не догадался взять их с собой. Теперь жизнь разбросала нас по разным городам и нет времени собраться и поехать к морю, да и дом, в котором мы проводили долгие летние каникулы, родственники давно сдают отдыхающим.

К стене прижат эбеновый шкаф, забитый книгами. Вернее, книга всего одна – Большая медицинская энциклопедия, в которой больше сотни томов. Остальное – подшивки литературных журналов столетней давности. Корешки ужасно потрёпанные. Ясно, что дед каждый этот том и каждый журнал по много раз перечитывал. Брал с полок своими толстыми, с трудом сгибавшимися пальцами и листал, листал. Подносил книги к подслеповатым глазам, и тогда запах старой бумаги смешивался с запахом печёных яблок с корицей. Сидел – тяжёлый, неповоротливый – в своём кресле за скособоченным столом, под одну из ножек которого была подложена сложенная вчетверо бумажка, чтобы не шатался. В открытое окно задувал солоноватый, пахнущий йодом ветер, отчего кружевные гардины вздымались, подобно парусам, и слышался отдалённый шум волн, перекатывающих прибрежную гальку.

Начитавшись, дед расхаживал, хромая, по комнате. Вечерами через стены до нас доносился скрип половиц. И ещё он зачем-то ковырял ногтем обои. Подойдёт – поковыряет. Бывало, оторвёт полоску, но не бросит на пол, а донесёт до стола. Чтобы потом – в ближайшую свою вылазку на кухню или в туалет – забрать с собой и выбросить в мусорное ведро. Родители сначала пытались с дедом ругаться, чтобы он перестал портить обои, – но что ему было до их возмущения? У деда на родителей была обида, и, хотя он после того единственного скандала никогда их не попрекал, родители знали, что обида была и никуда она не делась.

Обида же состояла в том, что родители не дали деду уйти из жизни. Однажды он, лёжа в кровати, вскрыл себе вены перочинным ножом. Должно быть, в его теле оставалось ещё столько жизненной силы, что он попытался подняться, но рухнул на пол. На шум прибежал отец и, увидев, что произошло, вызвал скорую. Деду поставили капельницу, а заодно проверили сердце и сказали, что сердце у него отличное и с таким сердцем он может прожить ещё сто лет. После того случая он долго сердился и ни с кем не хотел разговаривать. Потому в конце концов на дедовы причуды просто махнули рукой. Его комната – пусть в ней что хочет, то и делает. Хоть на голове пусть ходит.

Спал он на узкой кровати, возле окна. Матрас чуть не до пола продавлен. А над кроватью – ночник. Лампочка покрыта густой пылью.

Когда дед был помоложе, то есть около девяноста, он любил читать лёжа. Даже сесть на эту кровать боязно – а ну как совсем провалится? Но мы садимся по очереди, ведь деда-то кровать выдерживала. Пружины надрывно скрипят. Здесь всё скрипит, кроме разве что книг в шкафу, которые он без конца перечитывал. Давным-давно ведь выучил наизусть, но, выучив, всё равно перечитывал. И ел яблоки с корицей, которые сначала бабушка, а потом мама пекла специально для него. И звал нас, просил принести ему что-нибудь с кухни, а потом звал, чтобы угостить «бумажным яблоком». Очень хочется теперь поговорить с ним, послушать его истории, узнать, как на самом деле ему покалечило ноги, как он встретил бабушку, тогда – молоденькую и очень красивую (несколько фотографий в альбоме; на одной из них – бабушка с тремя её сёстрами и тремя братьями, все в старинных крестьянских костюмах). Сидя на его кровати, мы пытаемся что-то припомнить, но припоминаются только отголоски слов, лишённые смысла. И запах из комнаты почти выветрился.

* Этот рассказ автобиографичен лишь отчасти: так, в действительности мои дедушка и бабушка по отцовской линии похоронены вместе в городе Гагре в Абхазии и при жизни дедушка, кажется, никогда не ел печёных яблок с корицей, но когда я вспоминала наше общение, мне вдруг сам собой представился этот образ. Единственной приезжей в его доме была я, а другие дети – мои двоюродные брат и сестра – жили там постоянно. На самом деле все мы деда нисколько не боялись, разве что временами уставали от его долгих разговоров и нравоучений и убегали играть на улицу, а скорую ему вызывал не мой отец, а мой родной дядя. Но чистая правда, что врачи сказали деду в его почти сто лет, что он может прожить ещё сто, и это его сильно расстроило. Мы искренне верили, что дед всегда будет сидеть в своей комнате, слушать барахлящее радио и перелистывать страницы старой энциклопедии. Тогда мы ничего не знали о смерти.

Гагра – Санкт-Петербург,

2015–2025 гг.

Юрий Егоров

Московская обл.

По цветочной дороге

Эти двое чудесных ангелочка сидели на краю облака.

– Расскажи мне про наше королевство, cherAlexeii

– Оно самое большое и богатое, ma belle soeur. У нас здесь всё есть.

– Но откуда берутся все эти богатства, что нас окружают? Ведь здесь, на облаках, не растут мандарины и виноград, гладиолусы и орхидеи, здесь не ткут шелка и не делают фарфоровых кукол, которые наши parents preferes дарят мне на дни рождения.

– Всё это производят там, внизу, и доставляют сюда к нам, в заоблачный дворец.

– Там внизу красиво и так много богатств?

– Нет, amour, дело не в этом. Внизу, на земле, действительно красиво, но всё, что мы получаем, там никому не нужно. Как рассказывает наш valet de chambre, тамошние люди, если их вообще можно называть людьми, ценят совершенно другое. Они глупые как животные, любят воровать, агрессивные, не ведают законов и культуры. Их главное занятие – убивать себе подобных. Они совершенно непохожи на нас с тобой: грязные, грубые, от них дурно пахнет, да и говорят на непонятном языке. Самые настоящие дикари. Мы, конечно, пытались их образумить, просвещали, приучали к порядку, заставляли заниматься хоть каким-то полезным делом. Но всё тщетно. В конце концов всем надоели эти безнадёжные занятия, и мы перебрались сюда, на облака, подальше от дикарей, а их предоставили самим себе. Они давно поубивали бы друг друга, если бы временами мы не напоминали им о морали и не усмиряли их. За это они нам делают подарки, про которые ты спрашивала. Они им всё равно не нужны.

– Подарки доставляются нам по цветочной дороге?

– Oui, mon ami, по цветочной дороге. Ты её видела?

– Только однажды: совсем показалась на чуть-чуть и быстро исчезла.

– Цветочная дорога есть всегда, но только немногие могут её найти. Её легко угадать, когда вниз проливается дождь и появляется солнце. Родители не хотят, чтобы мы видели цветочную дорогу, и прячут нас в это время во дворце, на окнах опускают шторы.

Иллюстрация Ирины Гринберг

– Она такая красивая!

– И очень опасная, узкая и скользкая. Поэтому, jolie Anastasia, нам нельзя к ней близко подходить. Можно упасть вниз, и тогда там тебя разорвут дикари и преданные нам охранители ничем не смогут помочь. Наши precieuxparents запрещают даже говорить о цветочной дороге, и мы, espiegle Швыбзик, не должны их расстраивать.

– Как же по ней ходят, если её почти всегда не видно?

– Где находится цветочная дорога, знают избранные, например наш дорогой камердинер, доктор, горничная, милая фрейлина. Те, кто в обычное время поднимается по ней к нам, в заоблачный дворец, или спускается на землю, делают это очень осторожно, на ощупь, рискуя жизнью.

– А наши сёстры знают про цветочную дорогу?

– Я никогда с ними не говорил об этом, но, поскольку они старшие, думаю, что знают.

– А тебе самому хотелось когда-нибудь спуститься по цветочной дороге на землю?

– Моя soeur bien-aimee, здесь, в облаках, всё такое белое и чистое! Тут даже птицы и бабочки белоснежные. Рядом с нами – добрые и образованные люди. Конечно, хочется увидеть мир, и вероятно, там, внизу, можно многое найти интересного: диковинных животных, цветочные луга, лазурные моря… Но наш добрый pape говорит, что всё имеет свою цену и мы должны об этом помнить.

– А те, кто внизу, дикари эти, не могут к нам подняться?

– К счастью, для большинства из них мы совершенно незаметны. В этих краях почти всегда ненастная погода. Небо затянуто облаками. Мы ходим в белых одеждах, и наш зимний дворец – бело-голубого цвета. Они никогда не найдут к нам дороги…

Наступали сумерки. Ангелочки бы ещё долго сидели и болтали, но их позвали сёстры, и они вместе пошли в свой заоблачный дворец к родителям и близким пить вечерний чай.

Над ними стали медленно зажигаться звёзды. Только с земли из-за густых туч их невозможно разглядеть.

Виолетта Минина

г. Санкт-Петербург

Муки Корнелия

– Заходи. Молодец, что забежала. А то мы тут холостякуем. – Вася протянул мне руку. – Ну, по кофейку, что ли?

– Давай, наливай. Кофе – это хорошо. А жену куда дел?

– К тёще с Димкой уехала.

– Пардон за нескромный вопрос: а с кем это вы тогда тут «кукуете»? – осведомилась я. – И кто это «мы»? Василий Первый Великолепный?

Вася загадочно улыбнулся и крикнул, обернувшись, в пустоту коридора:

– Корнелий, иди скорей сюда! Поздоровайся с гостями.

Я заглянула ему за плечо и обомлела. Из-за ножки табурета на меня, не мигая, смотрела огромная ящерица длиной не меньше метра и весом чуть ли не в пять кило. С толстым брюхом, вытянутой мордой и хвостом, чем-то напоминающим рабочий жезл гаишника, только в чёрно-жёлтом исполнении. Такая крокодило-зебра. От неожиданности я даже открыла рот. В воздухе зависла короткая пауза.