Чур меня

Этнограф Андрей Морозов приехал в деревню Чуровка в самый разгар августовской жары. По архивным данным, здесь до сих пор сохранялись древние обряды – последний оплот живого язычества в Ярославской области. Местные жители неохотно шли на контакт, но старуха Агафья согласилась поговорить за бутылку водки.

– Чур у нас свой, – шептала она, оглядываясь. – На меже стоит, поле бережёт. Только ты к нему не ходи, городской. Он чужаков не любит.

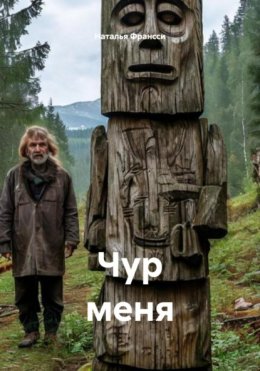

На следующий день Андрей отправился на окраину деревни. Среди высокой травы действительно торчал почерневший от времени деревянный столб с грубо вырезанным лицом. Вокруг него земля была вытоптана, а у подножия лежали куски хлеба и мелкие монеты.

Ночью исследователь проснулся от странного скрежета. За окном избы, где его приютили, кто-то ходил по двору. Тяжёлые шаги то приближались, то удалялись. А потом послышался голос – древний, словно идущий из-под земли:

– Прощур, береги меня… Чур меня… Чур…

Утром Андрей нашёл во дворе странные следы – не человеческие, но и не звериные. Словно кто-то волочил по земле корявые деревянные ноги.

– Упыря потревожил, – мрачно сказала Агафья, увидев записи этнографа. – Написал про чура нашего. А он не любит, когда его срамят на бумаге. Теперь он за тобой пойдёт.

Он где-то читал, что души умерших неестественной смертью становились навиями. Андрей вспомнил местную легенду: сто лет назад здесь заблудился и умер какой-то учёный из города. Его так и не нашли.

Следующей ночью скрежет раздался прямо под окном. Андрей выглянул – и увидел деревянную фигуру чура, которая двигалась по двору, оставляя глубокие борозды в земле. Резные глаза светились в темноте мёртвым светом.

– Через чур… – донёсся хриплый шёпот. – Через чур перешёл…

Утром этнограф собрал вещи и уехал, так и не закончив исследование. А в деревне Чуровка до сих пор рассказывают, как чужак хотел описать их чура в книжке, да только упырь лесной за него взялся.

Говорят, иногда по ночам в лесу слышен скрежет – это два мертвеца, учёный вековой давности и недавний гость, ходят между деревьев и ищут дорогу домой. Но чур не пускает их через межу. Так и бродят они во тьме, повторяя заклинание, которое уже не поможет:

– Прощур, береги меня… Чур меня… Чур…

Прошло три года. Андрей Морозов так и не опубликовал свои записи о деревне Чуровка – каждый раз, садясь за компьютер, он чувствовал непреодолимую тревогу. Ночами ему снились деревянные глаза и скрежет по земле. Коллеги шутили, что этнограф стал суеверным как деревенская баба.

А потом пришло письмо. Обычный белый конверт без обратного адреса, внутри – записка корявым почерком:

«Учёный человек, чур наш не забыл тебя. Приезжай довершить дело, а то всю деревню проклятье накрыло. Детей болезнь берёт, скотина дохнет. Агафья говорит – ты один упыря того усмирить можешь. Знаешь ведь всё про их обычаи древние».

Подписи не было.

Андрей хотел выбросить письмо, но не смог. На следующий день пришло второе – фотография деревянного столба, но теперь на нём виднелись красные пятна. А через неделю – третье, где была только одна строчка:

«Семеро детей уже забрал. Приезжай».

В Чуровку он приехал в октябре, когда листья уже пожухли и воздух пах смертью. Деревня встретила его тишиной – на улицах никого, во дворах не лаяли собаки. Только ветер гнал по дороге жёлтые листья.

Дом Агафьи был заколочен крест-накрест. Соседка, худая женщина в чёрном платке, рассказала шёпотом:

– Агафья-то месяц как в земле лежит. Последней умерла из стариков. А до неё семеро детишек забрал он, упырь проклятый. По ночам их голоса слышно – плачут где-то в лесу.

– Что с детьми случилось?

– Заблудились, говорят. Пошли за грибами и не вернулись. А я знаю – это чур наш их к себе забрал. За то, что ты тогда его потревожил, всё записывал да срамил.

Женщина посмотрела на Андрея с ненавистью:

– Вот и верни теперь наших детей. Умеешь ведь с мёртвыми говорить, раз такой учёный.

К вечеру Андрей добрался до старого погоста на окраине деревни. Чур стоял на прежнем месте, но изменился – деревянное лицо почернело ещё больше, а на месте глаз зияли дыры, из которых сочилась тёмная жидкость. У подножия валялись детские игрушки и клочья одежды.

Агафья ему говорила, что упырей можно обезвредить, выкопав их из могил и пронзив кольями. Но где могила неизвестного учёного столетней давности? И главное – кто теперь упырь: тот давний мертвец или сам чур, напитавшийся кровью детей?

Андрей развёл костёр рядом со столбом и начал читать заговор, который записал когда-то со слов Агафьи:

– От земли до неба, от заката до рассвета, семьдесят семь ветров полуденных и полуночных, отступитесь! Чур, прощур, береги живых, отпусти мёртвых!

Деревянный столб затрещал, и из него потекла чёрная смола. А из леса донеслись детские голоса – тонкие, жалобные:

– Дядя учёный, помоги нам… Мы домой хотим… Холодно нам тут…

Андрей схватил топор, который захватил из заброшенного сарая, и со всей силы ударил по основанию чура. Древесина была мягкой, трухлявой, но топор словно отскакивал от невидимой преграды.

– Ты не так делаешь, городской, – раздался знакомый голос.

Андрей обернулся. Из-за деревьев вышла Агафья – та самая старуха, которая месяц назад должна была лежать в земле. Только теперь её лицо было серым, а глаза – пустыми провалами.

– Чур не столб, а место. Не дерево рубить надо, а землю разрывать. Там, под корнями, первый упырь лежит – тот самый учёный, что сто лет назад заблудился. Он и детей наших к себе забрал, в своё царство подземное.

Агафья протянула Андрею заступ:

– Копай. А то и ты с нами останешься, во тьме бродить до скончания веков.

Под столбом, на глубине метра, лопата наткнулась на что-то твёрдое. Андрей расчистил землю и увидел истлевший кожаный портфель. Внутри – записные книжки в кожаных переплётах, исписанные старинным почерком. Это были этнографические заметки, датированные 1923 годом.

«15 августа. Местные крестьяне утверждают, что их чур обладает особой силой. Пытался уговорить их показать мне тайные обряды, но получил отказ. Завтра попробую пробраться к столбу тайно – наука требует жертв».

«16 августа. Проклятые дикари! Они подсыпали мне что-то в еду. Голова кружится, ноги не слушаются. Но я успел сделать зарисовки обряда. Чур – не просто идол, он живой! Видел, как он двигался при лунном свете, когда старухи принесли ему жертву..»

«17 августа. Заблудился в лесу. Компас крутится как безумный. А ночью слышу – кто-то ходит рядом и скребёт когтями по коре. Это тот учёный из города, что десять лет назад пытался наш чур описать в книжке. Теперь он тут бродит, упырём стал. И меня к себе зовёт..»

Последняя запись обрывалась на полуслове. И тут Андрей понял – цепочка проклятий тянулась уже целое столетие. Каждый учёный, пытавшийся разгадать тайну чура, становился упырём и заманивал следующего исследователя.

– Понял наконец? – прохрипела мёртвая Агафья. – Не нарушать надо было границу. Чур веками поле наше берёг от всякой нечисти. А вы, учёные, всё норовите через межу перешагнуть, тайны чужие разгадать.

Из дневников торчал пожелтевший листок – фотография. На ней был изображён молодой человек в очках, подписано: «Николай Светлов, этнограф МГУ, экспедиция 1923 г.». А рядом – ещё одно фото, более старое: «Иван Забелин, фольклорист, 1913 г.».