Кармен. Комсомол-сюита

Пролог. Российская глубинка, лето 1953 года

Пасмурный день быстро превращался в сырую ночь. По оконному стеклу изредка постукивали мелкие капли. Катя никого не ждала сегодня. От резкого, требовательного стука в дверь она вздрогнула и поспешила в коридор, испугалась, что стук разбудит сестру, которая легла вздремнуть перед ночной сменой.

За дверью стояла молодая красивая женщина с маленьким ребенком на руках. Не спрашивая разрешения, она шагнула через порог.

– Не ждала? А я вот больше ждать не могу, – сказала гостья.

– А… вы к кому? – растерянно спросила Катя. – Вы к Зине? А она сейчас спит, перед ночной…

– Я к тебе, Екатерина.

Катя растерялась еще больше.

– Оставь его! По-хорошему прошу, оставь! – горячо заговорила гостья, глядя в глаза с отчаяньем и болью. – Семья у нас, нормальная семья, ребенок вот… сын. На что он тебе? Встретишь еще, парней вокруг полно.

От догадки Катя побледнела и схватилась за занавеску, которая скрывала вешалку с одеждой.

– Я… Мне никто не нужен! Я никого не держу! – выпалила она пересохшим ртом. – Я никакого повода не давала…

– Неужели? – Женщина сощурила глаза. – Тогда чего ж он с ума сходит? Как с цепи сорвался! Если ты ему повода не давала, не стал бы он так белениться. Прошу, гони его в шею! Не разрушай семью, мы ведь только жить по-человечески начали. Сын ведь у нас растет… Посмотри, вылитый Николай.

Она подхватила малыша и сунула чуть не в лицо Кате. Тот захныкал, скривил пухлые розовые губки и начал тереть кулачками глаза, он хотел спать.

– Да что же это? Честное слово, не держу я вашего мужа и поводов ему не давала. Кого хотите спросите, я и слова ему не сказала, даже не смотрю в его сторону. Не нужен он мне!

Катя не знала, как еще убедить нежданную гостью, какие еще сказать слова, чтобы та поверила.

– А тебе и говорить не надо, – возразила женщина. Малыш начал плакать. – Николай как тебя на улице видит, так готов за тобой бежать, как пес, все время в мыслях своих, как в дыму, ничего рядом не видит, нас не видит… – Она упала на колени, прижимая уже в голос ревущего ребенка. – Уезжай отсюда! Пока чего хуже не случилось, уезжай! Видишь, на коленях перед тобой стою. Хочешь, руки целовать буду, только уезжай, гадина ты проклятая! И что в тебе такого, что чужие мужики по тебе с ума сходят?! Я-то что, уродина? Кривая, горбатая? Все ведь хорошо было! А месяц назад он, как очумелый, из дома уходить начал, пропадает где-то часами… Люди говорят, что вокруг твоего дома, как бешеный волчара, бродит, на окна смотрит. Уезжай! Я за мужа бороться буду. В горком пойду, прокурору напишу, что ты шлюха продажная, за деньги с чужими мужьями спишь, ославлю так, что до смерти не отмоешься! Дрянь! Потаскуха!

От ее крика, от детского плача, от ужаса обвинений у Катерины все поплыло перед глазами, ее затошнило. Каждое слово било наотмашь, лицо горело как от жгучих пощечин. Катя судорожно вздохнула и попыталась поднять гостью с колен.

– Встаньте! Встаньте, пожалуйста… Я ни в чем перед вами не виновата и мужа вашего не завлекала! Не нужен он мне, не люблю я его! Вообще никого не люблю! Я не знаю, зачем он за мной ходит, и знать не хочу!

В дверях комнаты появилась заспанная сестра Зинаида. Ее глаза округлились, бледное лицо окаменело. Она кинулась помогать Кате поднимать с колен заплаканную женщину с ревущим малышом на руках.

– Уходите, Аделаида, идите домой! – заговорила Зина. – Грешно вам! Грешно на девочку-то наговаривать, она ни в чем перед вами не виноватая! А то, что Николай ваш с глузду сдвинулся, так то его мужицкий грех. Кобель-то он и есть кобель, прости господи. Знали ведь, за кого замуж выходили! Весь город знает, что Николай тот еще ходок по бабам-то… И все вас предупреждали. А вы тогда решили, что перевоспитаете его, кобеля…

Аделаида поднялась, продолжая крепко прижимать к груди плачущего сынишку.

– Знала… Знала, – согласилась она и по ее красивому ухоженному лицу потекли слезы. – Люблю его… Все я знала.

Она вытерла белоснежным надушенным платочком заплаканное лицо, поцеловала зареванного малыша в кудрявую макушку и вздохнула.

– Кобель, конечно, – сказала она, успокаиваясь, – вы правы, Зина. Только я буду бороться за Николая и семью нашу разрушать никому не позволю. Так что лучше вам уехать отсюда, Катерина. Не даст он вам покоя, пока своего не получит. В этом городе вам друг от друга никуда не деться. Да и я не стану мириться с вашим присутствием. Уезжайте, пока не поздно.

Она повернулась и вышла, не прощаясь.

Катя прижалась спиной к косяку входной двери и съехала на пол, ноги не держали. Ее била нервная дрожь. Сестра Зина стояла рядом, прижав руки к груди, и качала головой, тихо причитая: «Божечки мои, что ж это такое деется…».

Потом они сидели на кухне и пили чай с травами. Немного успокоившись, Катя заговорила:

– Что же теперь делать-то, Зиночка? Не дадут они нам спокойной жизни. Ну чего им всем от меня надо?

Сестра поставила свою кружку на стол и тяжело, протяжно вздохнула.

– Чего надо, чего надо… Того. Того самого. Он ведь чего с цепи-то сорвался? Дождался, когда тебе восемнадцать-то стукнет, вот и все дела, – заговорила она. – Теперь не отвяжется, пока не спортит, а там-то сразу интерес потеряет. У него всегда так.

– Я не понимаю… – отозвалась Катя. Ее снова начало потряхивать, руки замерзли, пальцы свело судорогой.

– Некому за нас с тобой заступиться-то, – продолжала Зина. – Был бы отец жив, хоть и больной, а все ж таки отвадил бы Кольку-кобеля. А так-то че… Вот у меня через месяц отпуск подойдет, так давай и поедем куда-нибудь, а? Отдохнем, погуляем. А Колька-то, глядишь, за то время охолонет, поостынет, да Аделаида ему мозги вправит. А, сестренка?

Катя кивнула. Она согласна. Только бы скрыться от этого кошмара, от косых взглядов, от этих вязких, мерзких сплетен. И ладно бы действительно Катя была в чем-то виновата, позволила себе чего-нибудь эдакое, тогда бы не так обидно было. А ведь она ни сном ни духом, ей не в чем себя упрекнуть. От того все эти дурацкие разговоры особенно обидны. Только на чужой роток не накинешь платок. А поплакаться, кроме сестры, уже больше некому, следом за отцом и мама в могилу сошла. Одни они теперь, совсем осиротели.

– Ну так че… Через месяц, значит, и поедем. А хочешь, в Москву уедем? Ты ведь хотела куда-то поступить учиться, вот и съездим, разузнаем, как там да чего.

– Да, точно, – обрадовалась Катя. – Хотела учиться.

– Ну вот и слава богу. Теперь бы только этот месяц прожить спокойно. А там-то уж, глядишь, все и наладится.

Зина погладила холодную Катину руку и ободряюще улыбнулась.

* * *

Прошло несколько дней. Зинаида ушла на работу в ночную смену, Катя коротала вечер за книжкой. Стук в дверь был таким тихим, что Катя решила, что ей показалось. Но стук повторился. Внутри все сжалось от тоскливого предчувствия. Катя медленно встала и на цыпочках подошла к двери. И снова услышала этот стук, тихий, просящий.

– Кто там? – спросила она негромко и облизнула пересохшие губы.

– Катя… Открой, пожалуйста, – раздался за дверью такой же негромкий ответ.

Мужской голос, который невозможно было не узнать. Катя беззвучно ахнула и закрыла рот руками. Николай!

– Катюша… Кать, открой, пожалуйста. Мне поговорить надо.

– Идите домой. Вас жена ждет и сын, – сдерживая дрожь в голосе, ответила Катя. – Нам не о чем говорить.

За дверью повисла пауза. А потом стук раздался снова, уже громче.

– Кать, я ведь сейчас всех соседей переполошу стуком-то, – услышала она голос из-за двери.

В нем не было нахальства, не было грубости, но была тихая решимость. Катя кожей ощущала эту волну, его намерение во что бы то ни стало попасть внутрь и увидеть ее, Катю. От этого ощущения все тело покрылось мурашками и неприятно заныло под ложечкой. Соседи? Он и вправду привлечет внимание своим стуком и разговорами у ее двери в общем коридоре. Так что же, впустить? Ой, мамочки…

Катя осторожно повернула ключ в замке. Николай тут же скользнул в приоткрывшуюся дверь и закрыл ее за собой, привалившись спиной.

– Кать… что хочешь со мной делай… Не могу я без тебя! Жизни нет! – выпалил он, глядя на нее горящими, жадными, отчаянными глазами. Нет, глазищами, большими, синими, как небо, и такими же бездонными.

Катя почувствовала, что ей нечем дышать. Как-будто весь воздух выгорел от этого взгляда.

– Коля, ты же пьяный… Иди домой. Тебя жена искать будет.

– Не будет. Она с ребенком к подруге на дачу уехала, на выходные. Катюша… Катенька, не гони… Сил моих нет больше, хоть в петлю лезь…

Катя машинально отступила в сторону кухни. Надо отвлечь его чем-нибудь, чаю предложить, например. Да, чай – то, что надо.

– Я сейчас тебе крепкого чаю сделаю, с душицей. Ты с душицей любишь? – спросила она, и самой подумалось, до чего же это глупо звучит. Но ничего умнее ей сейчас в голову не пришло. Заговорить, успокоить и выпроводить миром – вот что нужно сделать. – Ты проходи, садись там. Я сейчас.

Она юркнула в комнату, боясь, что он метнется за ней. Но Николай прошел в кухню, Катя услышала, как он двигает табуретку.

Катерина быстро нашла в коробке с лекарствами, что остались после родителей, ампулу со снотворным. Она не успела ни о чем подумать, рука сама потянулась к коробке и выхватила нужное. Спрятав ампулу в карман платья, Катя зашла в кухню, запустила старенький примус и поставила на огонь закопченный чайник. Привычными движениями она расставила на столе чашки, фарфоровый заварник, тарелку с маленькими баранками, разложила чайные ложки. Засыпала в заварник чай, добавила сушеной душицы.

Николай наблюдал за ее движениями и вдруг перехватил руку. Катя чуть не вскрикнула, дернулась так, словно ее ошпарили кипятком.

– Катюша, ты чего? – Он поспешно отпустил ее руку. – Да не бойся ты, я ж не гад какой или урка. Не обижу, Катенька…

Она ухватилась за горячий чайник, как за спасательный круг. Разливала чай по чашкам нарочно медленно и аккуратно. Глянула в окно позади Николая и ойкнула. Он оглянулся, а Катя выплеснула в его чашку содержимое ампулы. Когда сунула сломанную ампулу обратно в карман, порезала мизинец, но даже не почувствовала. Села напротив, словно отгораживаясь кухонным столом, сжала руку в кармане.

– Николай, ты пей чай-то, остынет… – сказала она и демонстративно взялась за свою чашку.

Он отвернулся от окна, поболтал ложечкой в своей чашке, вздохнул. Сделал пару глотков и поднял на Катерину отчаянный, молящий взгляд.

– Не могу я так больше. Спать не могу. Есть не могу, кусок в горле колом встает. Все мысли только о тебе, Катюша, – заговорил он осипшим голосом.

Волна мурашек снова накрыла Катю.

– Да что ж за наваждение такое? – воскликнула она. – Чего тебе от меня надо? Мало, что ли, девчонок рядом? Любую пальцем помани – сама на шею кинется. Да и женатый ты, сын у вас. Ну как же так-то, а, Николай? Я уж не знаю, какой окольной дорогой из дому ходить, чтобы тебе на глаза лишний раз не попасть.

– Запала ты мне в самое сердце, Катя. Я ведь давно за тобой смотрю, уж больше года как. Пока ты малолеткой была, держался, близко не подходил. Но теперь-то ты уж взрослая, еле дождался, когда тебе восемнадцать-то стукнет. Я ж не сильничать, я любить тебя хочу, звездочка моя, Катенька!

Катерина снова почувствовала, что ей нечем дышать. Горло перехватило, сердце забилось часто-часто.

– А жена-то как же? Ты же женатый!

– Дак что ж, теперь и любить тебя нельзя? Ну женатый, и че?

Он вскочил, шагнул к Кате, рывком поднял с табуретки и прижал к себе, крепко обнимая обеими ручищами. Ее обдало водочным запахом, жаром его тела, сквозь слои ткани она чувствовала, как это обжигает, проникает внутрь нее, плавит, словно воск. Он склонился к ее лицу и нашел губами ее дрожащие губы. У Кати подкосились ноги.

Как он подхватил ее на руки, как понес в комнату, как упал с ней на постель, она не помнила, не чувствовала. Казалось, она перестала ощущать собственное тело, чувствовала только жар, а в мозгу еле слышный, тоненький голосок причитал: «Коленька… Коленька…». Он целовал ее жадно и сладко, страстно и нежно одновременно. Как так получалось? Разве так возможно? Значит возможно, с ним только так и может быть.

Николая сотрясала жаркая дрожь, он попытался втиснуть колено Кате между ног. И тут что-то произошло, она не могла себе объяснить, но ее тело как-будто само воспротивилось, взбунтовалось. Катя вдруг уперлась руками в его плечи, отталкивая, резко подтянула колени и как-то так получилось, что ударила его коленом в лицо. Вскочила, разгоряченная, растрепанная, обозленная.

Николай вскрикнул, схватился за лицо.

– Что ж ты творишь, дуреха?!

Он убрал руки и уставился на окровавленные ладони. Катя увидела, как под носом у него расплываются кровавые усы, как из разбитой губы тянется красная нитка на подбородок. Она вздрогнула, засуетилась.

– Сейчас… погоди, я сейчас… – пролепетала она и бросилась к коробке с аптечкой. Надергала из лохматого комка ваты несколько кусочков и подсела на край кровати. Николай лежал на спине и как-то по-детски, обиженно шмыгал разбитым носом. Катя начала осторожно промакивать кровь на его лице. А он поймал ее руку и прижал к губам.

Другой рукой она стала легонько гладить его по лбу, по красивым густым бровям. Николай прикрыл глаза, а она продолжала гладить его лицо. В какой-то момент ей показалось, что он задремал. Едва дыша, очень, очень медленно Катя поднялась с постели и на цыпочках вернулась в кухню. Плеснула в стакан холодной воды из крана и залпом выпила. «В этом городе вам друг от друга никуда не деться», – прозвучал в голове голос Аделаиды. Ой, мамочки…

Утром вернулась с работы Зинаида. Очень удивилась, что дверь в квартиру оказалась незаперта. Она прошла в кухню, увидела на столе чашки с недопитым чаем. Значит, к сестренке кто-то вчера в гости приходил.

– Ка-а-ать? – позвала она сестру. Но никто не отозвался.

Зина прошла в комнату, хотела разбудить сестру да переодеться, и застыла, как вкопанная. Катина постель стояла разворошенная, покрывало комом в ноги сдвинуто, подушка в угол затиснута, на краю простыни бурые пятнышки засохшей крови, а под кроватью клочки ваты в крови.

– Катя-а-а… – только и смогла выдохнуть Зинаида. Опустилась без сил на пол, закрыла руками рот и закачалась в немом причитании. Что ж такое деется-то, божечки мои?

Катерины дома не было. Шкаф стоял распахнутый, на полу выпавшая с полки одежда, чемодана, что на шкафу хранился, нет. На своей постели Зина нашла записку: «Зиночка, прости! Потом все расскажу. Прощай!»…

Глава 1. Кармен

Середина 70-х. Лето

Какая же я дура! Романтическая идиотка! Знала же, что Вадька кобелина. И все равно повелась, как безмозглая овца, на его сладкие речи. Дура! Тысячу раз дура! Только теперь уже назад не отыграть. «Фарш невозможно провернуть назад», – говорил один мой приятель, шеф-повар в валютном ресторане.

Я дремала в кресле самолета под равномерный гул моторов, а в голове нудно зудели унылые мысли. Их невозможно было ни заглушить, ни выгнать. Зудели, жужжали, как противные, нахальные навозные мухи. Я снова и снова вспоминала ту дурацкую вечеринку в студенческой общаге. Мы отмечали окончание учебы и делились смелыми планами на собственное грандиозное будущее.

Оно, конечно, решалось в институтской комиссии по распределению, но я уже знала, что мой замечательный папа выхлопотал мне так называемое свободное распределение, я сама могла выбрать куда податься за славой и высокой зарплатой. Родители ждали меня в Париже. Они очень хотели, чтобы я осела в благополучной солнечной Франции и обрела там свое большое человеческое счастье. По крайней мере, мама точно мечтала об этом.

А я мечтала быть с Вадимом, хотела быть его единственной и неповторимой. Мой одногоршечник и однокашник по интернату, с которым потом за компанию поступили в МГУ на один и тот же факультет, на журналистику. Стройный красавчик с тонкими, капризными чертами лица, ужасно похожий на британского рок-музыканта Дэвида Боуи, и прическа у него была такая же.

– Все вы одинаковы… алчные сучки, – бубнил Вадик, прихлебывая коктейль из высокого стакана. – И все хотите одного – свалить из Рашки, желательно под богатого Ганса или Жана, а лучше всего под Джона… Дырокол вам в задницу! А я чем хуже? Шмотки такие же, бабло валютное тоже есть, бухло, музон… Чего вам еще надо, сучки?

– Вадик, успокойся! Ты лучше всех Гансов и Джонов! – наперебой верещали наши девчонки. – Хочешь, мы все с тобой будем, по очереди. Правда, девочки?

И мы дружно взвыли «о-йес». А остальные парни ржали, как кони, и хлопали Вадима по плечу. Красава! Легко и изящно развел всю девчачью половину группы на бесплатный секс.

Правда, до дела дошли немногие. А точнее, таких целеустремленных дур оказалось всего три – я, Ритка и Марисоль. Разница между нами, кроме внешности, была еще и в том, что я и Ритка были дочерями советских дипломатов, а Марисоль была дочкой настоящего испанского антифашиста. В остальном, то есть по конструкции и физиологии – обычные сики в ботах, в базовой комплектации, как говорил наш одногруппник, мотоциклист Валерка, – «сиськи-письки-ноль мозгов». Валера, как же ты был прав!

Я готовилась покорить Вадика, сразить наповал своей неземной красотой и изощренной фантазией, чтобы он офонарел и понял, что я и есть его судьба. Для этого у меня было все – желание, юное гибкое тело, отсутствие препятствия в виде девственной плевы и обалденное французское белье. Я была уверена, что у Ритки и Марисоль против меня просто нет шансов. Я же вылитая Клаудиа Кардинале из фильма «Красная палатка», как уверяли меня все знакомые моих родителей, только у меня волосы длинные, а у Клаудии каре. Ритка же была пегой, полненькой, круглолицей девахой, похожей на какую-нибудь деревенскую Машку с Поволжья, а Марисоль была носатой, рослой, масластой кобылой, на ней пахать можно. Такие крупные девушки для романтической любви не подходят, это я знала точно.

Когда я подкралась к двери в комнату Вадима, во всеоружии своей дебильной решимости и французского белья, я услышала характерные звуки – ритмичный скрип металлической койки, охи-ахи в такт и стоны Вадика. Я тихонько, по-воровски, толкнула дверь, она оказалась не заперта, и увидела ровно то, что должна была увидеть – ангел моих грез сосредоточенно распахивал поляну с пошлейшим именем Анжела, то бишь Ангел… Твою ж дивизию…

Когда-то я прочитала, что имя Вадим происходит из персидского наречия и означает «миндаль». Прелесть и легкая горечь. Только для меня горечь этого «миндаля» оказалась невыносимой. Подглядывая в ту ночь за Вадимом, я поняла, что я для него – никто и ничто, пустой звук. Он даже не заметил, что именно я выкрикнула «Хочешь, мы все с тобой будем, по очереди. Правда, девочки?». Он даже не помнил, как однажды лишил меня девственности, неумело, как это бывает у любопытных подростков, правда по обоюдному согласию. Просто нам обоим тогда было ужасно интересно, как «это» бывает. И нам обоим очень повезло, что наше детское любопытство не закончилось «нежелательной беременностью подростка», как пишут в журнале «Здоровье». Об этом опыте сопливых естествоиспытателей никто тогда не узнал, к счастью.

Какая же я дура… Идиотка. Годы учебы и жизни в интернате для детей советских специалистов, работающих за рубежом, научили меня много чему, только не мудрости и пониманию человеческой природы. Вынужденная самостоятельность помогла мне выработать много полезных навыков, только не дала ответа на вопрос «что такое любовь». Предполагалось, что эту тему нам объяснят родители, на худой конец родственники. Но родителям и родственникам, как оказалось, было не до нас. И тут некого винить, наверное. Если твои родители разведчики-нелегалы, дипломаты в недружественной стране, полярники или какие-нибудь великие артисты или музыканты, то они служат в первую очередь Родине, а семье – по остаточному принципу. Такие родители не вылезают из командировок, добывая родной стране секретные сведения, укрепляя престиж или зарабатывая валюту. И им важно знать, что дети в надежных руках, ведь заботливые бабушки и преданные тетушки есть далеко не у всех. Многие работники советских посольств брали с собой за границу детей, там учили их в русских школах, но у моих папы с мамой, видимо, такой возможности не было. Поэтому в пятом классе они перевели меня из обычной московской школы в специальный, ужасно престижный интернат с углубленным изучением иностранных языков.

К спокойному принятию этого решения моих родителей я пришла не сразу, только ближе в выпускному классу. От осознания полегчало, но чувство одиночества никуда не ушло. И жило во мне все следующие годы, когда я поступила на журфак и на первом же курсе влюбилась в Вадима, которого знала, как облупленного, еще с интернатский времен. Ну как же, это ведь именно с ним я когда-то изучала тонкости физиологии. Как такое забыть? Но близко мы сошлись уже в студенчестве, и я была уверена, что уж ко мне-то он по-настоящему неравнодушен. По крайней мере, гораздо больше неравнодушен, чем к остальным сокурсницам.

Пять лет студенческой жизни как один день. Вадька оказался настоящим кобелиной, как говорится, кобель от бога. А я вела себя как безмозглая дурында – бегала за ним, дарила подарки, делала ему курсовые, один раз даже практику за него отрабатывала, идиотка. И была на седьмом небе от счастья, когда однажды, после студенческой пьянки, он сгреб меня в охапку и уволок, как паук Муху-цокотуху, в свое логово. Секса тогда толком так и не получилось, Вадька был пьян в хламину, его хватило только на то, чтобы спустить резинку своих трусов и «излить душу» мне на живот. Но мне тогда это казалось актом невероятного доверия. Какая хрень…

В общем, застав кобелину Вадика на сучке по имени Анжела, я психанула и решила доказать этому ушлепку, что я не какая-то алчная дрянь, которая только и мечтает, что лечь под иностранца и свалить из Рашки. Нет! Я глубоко мыслящая, продвинутая, прогрессивно настроенная личность, которая готова «положить жизнь на благо Отечества», как писали светлые умы дореволюционной России. Вот так. Чтобы доказать это, я на следующее же утро ломанулась в комиссию по распределению и выпросила, нет, выскандалила себе направление в настоящую, кондовую российскую глубинку. Самые конченые романтики журфака рвались тогда на Байкало-Амурскую магистраль, на Дальний восток, туда распределение уже было закрыто, а вот в родные Мухосрански и Зажопински – пожалуйста! Никто не рвался в захудалую глубинку. Вот и пусть этот говненыш Вадик узнает, какая я принципиальная, и сдохнет от раскаянья. Нет, пусть лучше его разобьет импотенция! До конца его жалких дней. А я молодец!

Все это вертелось в моей голове, пока самолет, пропахший потными носками и желудочным соком, гудя, как сонный шмель, нес меня в глубину необъятной Родины, в провинциальный областной аэропорт.

Конечно, ректор вуза тут же стуканул моим родителям. Меня вызвали к телефону в кабинет ректора, потому что это был международный звонок. Мама и папа дозвонились из Франции, чтобы вправить мне мозги. «Ха-ха» три раза! Поздно. Я очень любила родителей, это правда, я их боготворила, они для меня навсегда герои и ангелы-хранители. Но во Францию я не хотела. И даже если бы не история с кобелем Вадькой, я, скорее всего, съездила бы в Париж, чтобы побыть с мамой и папой какое-то время, а потом все равно вернулась бы домой.

Видала я эту Францию. Да, красиво, цветочно, много солнца и живой романтики. Но почему-то меня хватало ровно на три недели, а потом я начинала тяготиться этой открыточной красотой. Набережные уже не выглядели столь уж чистыми, знаменитые парижские клошары – живописными, а вечные бездельники за столиками уличных кафешек на Монмартре начинали раздражать своей пустой болтовней и местечковым пафосом. Видимо, не приспособлена я для жизни в этой сказочной стране голодных художников и романтичных любовных историй а-ля «Собор Парижской богоматери».

– Ты будешь жалеть об этом, Муля! – рыдающим голосом кричала в трубку мама. – Это ты просто в порыве чувств, на нервах… Опять поспорила там с кем-то? На что спорила-то? Опять на бутылку шотландского виски? Или на блок красных «Филип Моррис»?

– Нет, мамочка, я ни с кем не спорила, – бубнила я, – это только мое решение. Я уже взрослая, мама!

– Муля, – трубку перехватил отец, – Мумулечка, родная, мы просто очень за тебя волнуемся. Да и не виделись уже так давно… Очень хочется тебя обнять. Мулик, доченька, может все-таки приедешь к нам? Я знаю… знаю, что ты не прониклась любовью к исторической родине твоего папки. И все же подумай еще, дочка, ради нас с мамой.

Папка… Я уже кусала губы и готова была разреветься. Но у меня хватило сил ответить:

– Папочка, миленький, я вас очень-очень люблю. Но… можно я сделаю так, как решила? Я хочу попробовать сама. Простите меня.

Отец вздохнул, помолчал и наконец произнес:

– Ну что ж… Чему быть – того не миновать. Позвони как доберешься. А куда именно едешь?

– В глубинку, в сторону Сибири. Точнее пока не скажу, пусть будет сюрприз, – неловко пошутила я.

– Ну ладно. Будем ждать твой сюрприз. Целуем тебя, Мулечка. Удачи!

Папа… Он всегда такой спокойный, разумный. Весь шум в нашей семье был от мамы. Она и наорать могла, и повизжать, и вообще шикарно поскандалить, если считала нужным. Я думаю, выдержанный характер моего папы – это его наследственная черта от далекого предка, француза Базиля Лартика, который застрял в ужасных русских снегах в 1812 году, да так и остался жить в России. Смирился с судьбой, обрусел, стал Василием и научил своих детей спокойно принимать любые повороты в жизни. Только фамилию сохранил и передал потомкам – Лартик. Я читала, что такие фамилии, с Ла- в начале, характерны для Нормандии и Северной Франции. Так что я – потомок самого настоящего, чистокровного француза.

Мулей меня называли только родители. Они когда-то вместе посмотрели фильм «Подкидыш» и были в восторге от актеров, от девочки Вероники Лебедевой, сыгравшей главную роль. Вся страна тогда начала повторять фразу персонажа Фаины Раневской «Муля, не нервируй меня». И папа первый назвал меня Мулей. Это смешное домашнее имя легко прижилось.

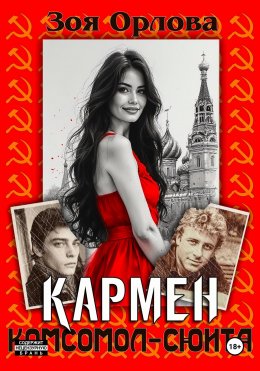

Даже мама стала звать меня Мулей. Хотя когда я родилась, именно мама настояла, чтобы меня записали в роддоме, а потом и в ЗАГСе как… Кармен. Мама обожала новеллу Проспера Мериме про роковую красавицу и бесстрашных контрабандистов. Потом папа дал ей послушать пластинку с записью оперы «Кармен» на французском, и мама «умерла» от страстной хабанеры: «У любви как у пташки крылья…».

Так что выбор имени для дочери был однозначным – Кармен, и точка. А что? Кармен Антоновна Лартик – звучит. А кто скажет «нет», получит по лбу. Для всех остальных, для друзей и знакомых я просто Кира.

* * *

Самолет пошел на посадку. Стюардесса прошла по салону, проверила, все ли пристегнуты. Я судорожно глотала слюну, мусоля во рту очередной мятный леденец. Я ненавижу мятные леденцы, но в полете меня моментально укачало и только эти противные «сосачки» помогали мне справиться с тошнотой хотя бы отчасти. Я даже порадовалась, что обошлось без рвоты и пакетиков. Самолет снижался, в иллюминаторе побежали полосы разметки, силуэты других самолетов, стеклянные стены аэровокзала. «Полет окончен! Счастливого пути, дорогие товарищи! Пожалуйста, не забывайте ручную кладь», – мелодичным, поставленным голосом сообщила стюардесса.

На ватных ногах, бледная от тошноты, я протопала в здание аэровокзала и встала у ленты транспортера, высматривая свой чемодан, раскрашенный под божью коровку. Потом, уже с чемоданом, пришлось ломануться в дамский сортир, где меня славненько вывернуло, до печенок. Пришлось сесть на чемодан и отдышаться, а потом я старательно умылась, подкрасила бесцветные губы и щедро накидала махровой туши на ресницы. Придя в себя, я вышла в пассажирский зал. Я уже жалела о своем решении. Я готова была первым же самолетом рвануть обратно в Москву.

Дурная голова ногам покою не дает. Если я сейчас позвоню родителям и скажу, что передумала, то, уверена, уже через сутки я буду сидеть с ними в уличном кафе и хрумкать горячие круассаны, есть сыр и запивать ароматным кофе, и мама будет пытаться подлить мне в чашку сливок.

Я застыла, тупо пялясь на свое отражение в стеклянном окошке киоска Союзпечати. Нет, назад нельзя. По крайней мере не сейчас, не сразу. И кофе со сливками я терпеть не могу. Я люблю просто черный кофе.

Из аэропорта до города сорок минут на маленьком жестком автобусике, прозванном в народе «таджичкой», потом на трамвае до автовокзала. Там еще три часа ожидания и еще два с половиной часа езды в междугородном автобусе «Турист», в мягком анатомическом кресле. Я проспала почти всю дорогу. Когда открыла глаза и посмотрела в окно, увидела длиннющий белый транспарант с большими красными буквами «Привет советским воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков!».

– Привет, захватчики, – проворчала я, собираясь потереть заспанные глаза. Но вовремя вспомнила, что у меня же ресницы накрашены. – Руки бы вырвать тому, кто составил текст для этого транспаранта. Что за придурок! Надо ж было тире ставить после «воинам», а то получается, что немецко-фашистские захватчики радостно шлют нашим воинам кокетливый привет. Идиотизм…

Автобус подрулил к маленькому зданию из красного кирпича, остановился и с шипением открыл дверь салона. Я поправила сумку-котомку через плечо, взяла в одну руку маленький, но увесистый чемоданчик с пишущей машинкой, второй рукой подхватила свою «божью коровку» и храбро шагнула из теплого автобуса в новую жизнь, прямо в самую середину огромной мутно-серой лужи. В славном провинциальном городке только что закончился настоящий летний ливень, а я и не заметила, проспала.

Белые лаковые туфельки на блестящей черной платформе тут же ушли на глубину, пискнув «sos» мелкими пузырьками. Подол светлого джинсового пальто окрасился серыми разводами. Чистой осталась только юбка, потому что была мини и скрывалась под летним пальто. Зашибись… Я стояла посреди огромной лужи и в своих импортных цветных шмотках, с ярким чемоданом в руке, наверное, выглядела так же нелепо, как Эйфелева башня посреди капустного поля. «Это Родина, сынок», – всплыла в памяти фраза из анекдота про глистов.

Туфли уже не спасти. Но и стоять тут, на радость местным жителям, я не собиралась, мне же надо добраться до конкретных людей, которые должны принять меня на работу и обеспечить жильем. Вот только понять бы, в какую сторону шагнуть из этой чертовой лужи?

Прямо передо мной, подняв ленивую грязную волну, затормозил четыреста двенадцатый «Москвич» горчичного цвета. Из распахнутой дверцы ко мне протянулась мужская рука…

Глава 2. На новом-новом месте

– Девушка, давайте-ка помогу… – услышала я сочный, низкий мужской голос.

Я не успела ответить. Через минуту мой красный чемодан и пишущая машинка покоились на заднем сидении автомобиля, а на переднем сидении я грела свой озябший зад в мини-юбке и мокрые ноги в грязных туфлях. Водитель, серьезный дядька, с кудрявой шапкой седеющих волос, повернул ключ зажигания и вырулил из лужи. «Сейчас он наверняка скажет что-нибудь до тошноты банальное, вроде «откуда такая красота в наших краях» », – подумала я, поджимая ноги.

– И откуда же такая красота в наши края залетела? – спросил дядька. Оценивающий взгляд его синих глаз сверкнул веселым любопытством. – Куда прикажете отвезти?

– Красота из Москвы, – как можно более невозмутимо заговорила я. Пусть не думает, что смутил меня своими банальностями. Я к таким подкатам еще в интернате привыкла. – Огромное вам спасибо, товарищ… не знаю вашего имени…

– Николай Петрович, – тут же подсказал он. – Меня зовут Николай Петрович. А вас?

– Меня зовут Кира. Если вам не трудно, Николай Петрович, подвезите меня куда-нибудь поближе к вашему радиозаводу. Мне очень нужно успеть, пока там начальство домой не ушло, – просто и дружелюбно говорила я, словно это был мой старший брат или отец, заботливый и добрый. Никакого женского кокетства. Я знаю, такой тон сразу переключает самецкий инстинкт охотника на инстинкт защитника и «помогатора», активирует во взрослых мужчинах отцовское чувство. Сработало.

– Так вы к нам на работу? Ну да, поздновато получилось, но ничего, сейчас поднажмем… Авось успеем, – интонация Николая Петровича моментально смягчилась, в голосе появилась отеческая теплота. Он вдавил педаль газа и рванул по мокрым улицам, мастерски лавируя между огромными лужами и забрызганными грязью автобусами.

Я пыталась рассматривать улицы, по которым мы ехали, но ничего толком не успела разглядеть. «Москвич» лихо промчался по бетонному мосту над бурной, тёмной рекой, усыпанной пенными барашками, проехал еще немного и по-киношному припарковался прямо перед проходной – одноэтажным кубиком, окрашенным в розовый цвет, с белыми квадратными колоннами на входе и ярким фонарем над дверью.

– Посидите минутку, Кира, я сейчас с проходной позвоню, узнаю, на месте ли начальство, – сказал мой из-лужи-спаситель, выскочил из машины и, перепрыгнув сразу три ступеньки крыльца, влетел в розовый домик.

Я с интересом наблюдала. Дяденька взрослый, лет сорок с хвостиком, наверняка, а может и полтинник уже, а какой прыгучий! Передо мной, что ли, форсит? Ну-ну. А может местный спортсмен? Потом узнаю. Мне же в этом городе жить, как минимум, целый год. Хотя обычно по распределению нужно отработать три года, но… у меня же такой папа… Я улыбнулась собственным мыслям.

За высоким решетчатым забором, от ворот проходной, в глубь заводской территории шла широкая асфальтовая дорога, по краям ровные тротуарчики для пешеходов, вокруг ухоженные клумбы, очерченные бордюрчиками из белого силикатного кирпича. Высокое, в шесть этажей, здание администрации радиозавода перекрывало вид на заводские и служебные корпуса и сверкало закатным золотом в широких оконных рамах. Пара мужчин на крыльце заводоуправления курила и переговаривалась, поглядывая в сторону проходной.

Только бы застать начальство, а то придется ночевать на местном автовокзале, если только он не закрывается на ночь. Вряд ли в этом захудалом городишке есть гостиница, а если и есть, то там, наверняка, типичная гостиничная чумка под названием «Мест нет». От этих мыслей мне стало тоскливо. Но я тут же вспомнила, что у меня есть вариант на «всякий пожарный» – прийти в редакцию местной городской газеты и попросить помочь с ночлегом «товарищу из Москвы». Обычно в газетной редакции обязательно кто-нибудь работает вечером, у журналистов ненормированный рабочий день. Я уверена, местные собратья по перу не дадут пропасть коллеге, тем более мне всего-то одну ночь перекантоваться. А завтра я прямо с утра заявлюсь к начальнику завода и сама решу все свои вопросы. Интернатская жизнь научила меня быть очень самостоятельной.

Мой новый знакомец вышел из розовой проходной и, сияя широкой улыбкой, подошел к машине. Распахнул дверцу и подал мне руку. «Галантерейный», однако, кавалер.

– Кира, прошу… Вам повезло, начальство еще не ушло. Вас ждут, – он кивнул в сторону административного корпуса. – Ваши вещи я оставлю у контролера на проходной, не волнуйтесь, присмотрят. Контролера зовут Зоя Ивановна. А вам надо будет подняться на четвертый этаж, кабинет четыреста восьмой. Идемте.

Я вышла из машины, одернула замызганное джинсовое пальто, поправила сумку на плече и пошла к проходной. Николай Петрович легко шагал за мной, с моими чемоданами в руках. Внутри проходной пахло какой-то травой и обувным кремом, за стеклянным окошком сидела седая бабулька в очках с толстыми стеклами и исподлобья наблюдала за нами.

– Зоя Ивановна, добрый вечер, – вежливо поздоровалась я и улыбнулась. – Можно пройти?

Бабулька встрепенулась и без тени улыбки, но и без недовольства ответила:

– Паспорт покажите и проходите. Куда дальше-то знаете?

– Да, спасибо, мне уже все объяснили.

Я развернула паспорт и прижала к стеклу, Зоя Ивановна привстала из-за стола и внимательно рассмотрела документ. Потом кивнула, нажала нужную кнопочку, и металлическая калитка проходной открылась, пропуская меня. Я оглянулась. Николай Петрович шагнул в комнатку к контролерше, послышался тихий стук чемоданов.

– Еще раз большое вам спасибо, Николай Петрович, – с чувством сказала я. – Всего вам доброго.

– Не за что, – ответил он. И в его синих глазищах снова сверкнуло мужское любопытство. – И вам всего доброго, Кира.

Я выпорхнула с обратной стороны розового кубика и быстро зашагала по тротуарчику к заводоуправлению.

В четыреста восьмом кабинете меня встретил плотный приземистый мужчина, с залысинами, широкие темно-синие подтяжки удерживали немного мятые брюки на его солидном брюшке. Мне повезло еще раз, поскольку это оказался первый заместитель директора завода, товарищ Любимкин, Петр Петрович. После обязательных любезностей я выложила перед ним направление из института и сходу заявила, что мне нужно место в общежитии, иначе придется провести эту ночь на улице. Товарищ Любимкин слегка оторопел от моего напора, но кажется еще больше – от моего внешнего вида. Еще бы, глазастая деваха, бледная как смерть, волосы черные по плечам разметались, в замызганном джинсовом пальто и серых «носочках» из засохшей грязи, через плечо джинсовая сумища-котомка с бахромой и портретом Че Гевары. Неземная красота!

Заместитель застыл на секунду, а потом начал набирать какой-то номер на телефоне. Я услышала длинные гудки в трубке, потом глухой щелчок и громкое «да».

– Лида, не кричи так, оглохнуть же можно, – вместо «здравствуйте» ответил Петр Петрович. – Я к тебе сейчас девушку отправлю, она приезжая. Ты найди ей комнату…

Трубка начала орать противным женским голосом. Любимкин поморщился, отведя руку с трубкой в сторону, и как только собеседница замолкла, снова заговорил:

– Будя орать-то… Знаю… Знаю, ага… Обещал, так сделаю! Короче, девушка к нам на завод по распределению. Так что давай, пошевелись там. Ей ночевать-то надо где-то, ай нет? Не на улице же… Ну да, оформим все завтра, прямо с утра. Ну все. Все.

Он положил трубку, вздохнул тяжело и поднял на меня усталый взгляд.

– Вот что… э-э… – он снова глянул в листок с направлением, – Кармен Антоновна… м-да…

– Можно просто Кира, – быстро подсказала я.

– Ага… Кира. В общем, сегодня уже никого на месте не застать из начальства-то, а завтра приходите утром, всех застанем и все решим. Вот вам записка для комендантши, ее Лидия зовут, да. Она вас сейчас заселит, а завтра все оформит как положено. На проходной спросите, как к женскому общежитию пройти, вам там скажут. А теперь идите, отдыхайте, Кармен Антоновна, просто Кира. До завтра.

Он протянул мне широкую ладонь, я с чувством пожала ее обеими руками.

Недовольная комендантша Лидия определила меня на ночевку… в неработающую постирочную. Мне предстояло спать в ванне. Но я так устала за этот бесконечный день, что мне было наплевать. Все вопросы я буду решать завтра. А сейчас, наскоро ополоснувшись в душевой, я вскипятила маленьким кипятильничком стакан воды, заварила себе слабенького чаю, зажевала маленькую круглую булочку, оставшуюся с самолетного перекуса, и завалилась спать в большую чугунную купель, на толстый, мягкий полосатый матрас. «На новом-новом месте приснись жених невесте», – машинально подумала я, проваливаясь в сон.

* * *

Никаких снов я не увидела. Утром привычно проснулась под писк своего любимого будильничка, маленького, в круглом металлическом корпусе, покрытом голубой эмалью. Мне его папа подарил. Неубиваемый и надежный, с золотыми стрелочками и красивыми четкими цифрами, которые мягко светились в темноте бледно-зеленым.

Я не сразу сообразила, где нахожусь. Белый кафель вокруг, желтые разводы на потолке, покрашенном масляными белилами, пара узких форточек с мутными стеклами, по стенам тонкие трубы, тоже белые, и зачем-то торчат краны, а под ними на полу ржавые пятна. Я что, в психушке? Или это баня? Мысль о том, что я снова в интернате, что меня заперли и забыли в помывочном блоке, который уже несколько месяцев как закрыт на ремонт, сковала тело ужасом. И все это я прожила за секунды, прежде чем вспомнила, что я, вообще-то, в другом городе и ночевала в постирочной в женском общежитии радиозавода. Ага. Пора вставать, меня ждут великие дела!

Сегодня мне предстояло общаться с разными начальниками, поэтому никаких мини-юбок и джинсовых котомок. Деловая белая блузка на пуговках, синяя прямая юбка на два пальца ниже колена, черные туфли-лодочки на среднем каблучке, в руках сумка-портфель со всякими бумагами и нужными мелочами типа блокнота, ручек и прочего. Волосы собрала в простой хвост. Косметики минимум, так, обозначить темно-синим карандашом глаза, подкрасить реснички ленинградской тушью-плевалкой и добавить губам девичьей нежности светлой розовой помадой. Ах да, еще пару капель духов, демократичных.

Наша домработница Зина, помогая мне собираться в дальнюю дорогу, сунула в чемодан пузыречек своего любимого «Ландыша серебристого». Спасибо, Зина, добрая ты душа. Мама подарила ей на день рождения флакончик настоящих французских духов, но Зина ими не пользовалась, только любовалась на красивую коробочку, иногда открывала ее, нюхала и цокала языком в восхищении. А в жизни так и продолжала пользоваться «Ландышем».

Ну, вперед и с песней!

Петр Петрович, заместитель директора, в этот день был моим «великим кормчим», представил меня кому следует, на вопросы, по большей части, отвечал вместо меня. Когда мы шли по коридору в очередной кабинет, я аккуратно спросила его, почему он так делает. Любимкин ответил, пыхтя:

– Да имя у тебя странное, понимаешь. Я уж лучше сам тебя представлю, чтобы народ-то не пугать. Пускай ты там по паспорту вся такая… как нерусская, а наши тебя теперь запомнят как Киру. Нормальное же имя, е-мое.

– Нормальное, – тут же согласилась я. – Спасибо, товарищ Любимкин.

– Да чего там… все путем, – Он расплылся в довольной улыбке. – Да так и быстрее получается. А то начнется всякое: «откуда такая красота», «вы что, иностранка» и прочая чушь. А так-то я сам четко, как в армии, сразу докладываю, и никаких, понимаешь ты, вопросов нет.

Он буквально за ручку привел меня в отдел кадров и посадил перед строгой дамой-инспектором и велел затем уже самой явиться пред светлые очи комсомольского бога, в горние выси кабинета заводского комитета комсомола на шестом этаже заводоуправления. Я поклялась уставом ВЛКСМ. Дама-кадровик хихикнула.

Уладив бумажные дела, я добралась до комсомольского бога уже перед самым обедом. Постучала в дверь кабинета и зашла, не дожидаясь ответа. Большая, вытянутая пеналом комната, вдоль стен разные стулья, справа от входной двери большой портрет Ленина, а на противоположной стене карта города и вырезанные из журналов фотографии кубинцев Фиделя Кастро Руса и Эрнесто Че Гевары, пышноволосой американки Анжелы Дэвис, чилийских товарищей Альенде и Корвалана, словом, весь патриотический иконостас. А ещё несколько красных вымпелов за успехи и победы заводских комсомольцев. Выглядело все это так, как будто Владимир Ильич любуется этой выставкой достижений молодежно-патриотического хозяйства и именно поэтому так по-доброму улыбается и щурит глаза на портрете.

Во главе длинного стола сидел рослый белобрысый парень, читал какие-то бумаги и черкал в них карандашом. Он поднял голову и замер, вертя карандаш в пальцах.

– Вы к кому? Я не принимаю, у меня обед через… – он глянул на круглые часы на стене, – четыре минуты.

– Здравствуйте… – я оглянулась на табличку на входной двери, – товарищ Алфеев Вэ Эм, председатель завкома вээлкаэсэм. Меня зовут Кира, я из Москвы, журфак МГУ. Прибыла в ваше распоряжение. С сегодняшнего дня зачислена в редакцию заводской многотиражной газеты «Пульс Маяка» штатным сотрудником. – Я посмотрела на часы. – Одна минута пятнадцать секунд.

Карандаш со стуком выпал из руки председателя завкома.

– Кира из Москвы… – повторил он задумчиво. И тут же бодренько добавил – А-а… Здравствуйте! Отлично! Обедать идете?

– Иду. Буду благодарна, если покажете, где тут у вас столовая. Я ужасно проголодалась, – добавила я с обезаруживающей, мультяшной улыбкой и захлопала ресницами.

– Меня Виталий зовут, Виталий Михалыч. Идемте, товарищ штатный сотрудник. По дороге и познакомимся поближе.

Комсомольский бог оказался нормальным парнем, с чувством юмора. Пока я ела, он рассказал про заводскую многотиражку, про то, что некому толком писать о комсомольской жизни предприятия. Про то, как городская газета переманила к себе единственную настоящую журналистку из заводской редакции, и что теперь эта журналистка вообще замуж выскочила и вот-вот в декретный отпуск уйдет. Короче, писать некому, а надо. И заводу надо, и городу надо.

– Так что пахать тебе, Кира, не перепахать, – оптимистично закончил он и взялся за стакан с компотом из сухофруктов.

– За тем и приехала, – ответила я. – Где еще опыта набираться, как не в глубинке? А работы я не боюсь.

– Это хорошо. Только ты же замуж выскочишь через год, и привет. Опять нашу многотиражку лихорадить начнет.

– С чего это? – Я искренне удивилась. – И в мыслях такой ерунды нет.

Виталий только грустно усмехнулся.

– Это ты сейчас так говоришь. Все так говорят. А потом, глядишь… а специалист уже не специалист, а чья-то жена, да еще на сносях. У нас тут места такие… женильные, – он загадочно улыбнулся. – Спорим, что через год замуж выйдешь?

Теперь уже я застыла с открытым ртом. Чего? Места какие? Женильные?! « «Чур меня, чур!» – возрыдал Борис Годунов». Я улыбнулась в ответ.

– Нет, товарищ председатель завкома, не буду я с вами на такие темы спорить. Места, понимаешь ли, у вас женильные… «Ха-ха» три раза! Но словечко это я себе запишу.

– Что у тебя с жильем? – спросил уже серьезно Виталий.

– Все в порядке, шеф, ночую в постирочной.

– Где?! Да что они там все, сдурели, что ли? Вот я поговорю с комендантом… У нее же бронь горкомовская есть, как раз для таких, как ты, для приезжих специалистов с высшим образованием. Вот, блин!

Он не удержался и стукнул кулаком по краю стола. Посуда на наших подносах подпрыгнула, жалобно звякнули ложки с вилками.

– Виталий, хочешь приличное ругательство? Чтобы даже при дамах можно было высказаться?

– А такое есть?

– Ага, мы ж московские, у нас все ругательства такие. Короче, когда припрет, не «блинкаешь», а интеллигентно так восклицаешь: «Джентльмены, какого Диккенса?!». Или на французский манер: «Месье, какого Вольтера?!».

– Годится.

Виталий снова заулыбался, мы понимающе пожали друг другу руки. А я подумала, что с таким председателем комсомольского комитета я точно сработаюсь.

Обед закончился, и мы с Виталием шли из столовой обратно.

– Что у тебя еще осталось недооформленного? – спросил он.

– Собственно, заявления я все написала, приказ уже подписан, пропуск будет готов к концу дня. Остается медосмотр. Петр Петрович сказал, что я могу взять один день на это дело, с разрешения главного редактора, конечно.

– Ну так не тяни с этим. А главред – мужик нормальный, на медосмотр отпустит. Идем-ка сейчас к вашему коменданту. Надо тебя в человеческое жилье переселить. Ну, Лидия… вот баба поперёшная! Язва прободная… Чего удумала! В постирочную! Сама бы поспала в ванне, посмотрел бы я на нее… Какого Диккенса?!

«Горкомовская бронь» оказалась просторной угловой комнатой на последнем, четвертом этаже, с двумя окнами, с туалетом и даже душем. В маленькой прихожей встроенный шкаф для одежды. Но самый шик был в том, что в комнате был телефон. Вот это было просто замечательно! У меня же теперь ненормированный рабочий день, может понадобиться что-то согласовать даже поздно вечером или очень рано утром, а на первый этаж к общему телефону-автомату не набегаешься.

– А междугородный звонок отсюда можно? – спросила я.

– Только по области. А если надо в Москву, то только с городского Узла связи, – объяснил Виталий.

Этим же вечером я добралась до переговорного пункта на Узле связи и заказала звонок домой, в московскую квартиру, где у телефона дежурила наша домработница Зина. Пока телефонистки запрашивали канал на Москву, я читала городскую газету и экземпляры заводской многотиражки. Городская газета называлась «Камень Рабочий», и меня почему-то это название ужасно смешило. Хотя умом я понимала, что в свое время, в начале века, такое название местным большевикам казалось очень правильным, говорящим. Газета с историей, с судьбой, менять название теперь было бы уже как-то нелогично, даже неправильно.

– Москва, вторая кабина! Москва! Вторая кабина! – услышала я голос барышни-оператора, подскочила и буквально ворвалась во вторую кабину. Схватила трубку, а там уже причитает сквозь слезы наша милая домработница:

– Але! Але, Муля! Тебя не слышно!

– Зиночка, миленькая, я здесь! Я тебя слышу хорошо! – от волнения я тоже закричала в трубку. На том конце громко вслипнули. – Зина, у меня все хорошо, – заговорила я уже спокойнее, – не плачь, пожалуйста. Я долетела нормально, потом автобусом доехала. И представь себе, меня на вокзале встретили на машине и прямо до места довезли, – приврала я. – Так что вы все зря волновались, так маме и передай.

Зина, видимо, успокоилась и заговорила уже без всхлипов:

– Маменька твоя шибко переживает, ты же у нас к комфорту привыкшая, а там хотя бы горячая вода-то есть?

К комфорту? Зина, добрая душа, забыла уже, видимо, про мое житье-бытье в интернате да в студенческой общаге. Это дома у нас комфорт, опять же Зиниными стараниями, ведь мы сами бывали там только наездами да набегами на выходные. Так что, не так уж я избалована.

– Зиночка, ты маме передай, что у меня в общежитии совсем отдельная комната, с душем и туалетом. И кровать удобная, и шкаф для одежды есть. Так что у меня все хорошо.

– Вот ты сама родителям-то и пропиши все, как есть, – сказала Зина.

– Я напишу, обязательно напишу, – ответила я. – Просто ты-то им прямо сегодня сможешь все передать, а письмо когда еще дойдет. Но я все подробно напишу, честное слово

Потом я попросила Зину собрать и выслать мне посылкой теплые вещи. Лето уже перевалило за середину, того гляди дожди начнутся и станет прохладно. Ну, и еще разное, по мелочи.

– Город-то хоть большой? Приличный? Как называется?

– Да я же только первый день здесь, – отвечала я. – Так что город толком еще не видела. В выходные погуляю, осмотрюсь. Знаю только, что город старинный, еще в семнадцатом веке заложен, вокруг первого местного завода.

– А как называется? – оживилась Зинаида.

– О, название замечательное, – я улыбнулась, – Камень Верхний. Представляешь? Такое вот название. А речка вообще называется Иштарка, почти как египетская богиня.

Я представила, как сейчас у Зины округляются глаза и отвисает челюсть. Она очень любит уральские сказы Павла Бажова, так что для нее эти названия звучат, как волшебный заговор. В трубке повисла пауза.

– Алло, Зиночка! Ты пропала. Не слышу тебя, – поспешно переспросила я.

– Ты не путаешь? – услышала я в трубке странно изменившийся голос.

– Нет, конечно. Так и называется – Камень Верхний. Такое ни с чем не перепутать, – радостно выпалила я.

– Заканчивайте, – влезла в разговор телефонистка, – линия перегружена.

– Да-да, девушка, – поспешно отозвалась я. – Зинуля, миленькая, целую тебя! Маме с папой передавай приветище! Я скоро пришлю подробное письмо!

Что ответила Зина, я уже не услышала, нас разъединили. Ну и ладно, о главном мы договорились, а остальное все письмом.

* * *

Не люблю я медосмотры. А кто их любит? Я настроилась потратить весь день на сиденье в очередях в местной поликлинике, но, к счастью, все оказалось намного проще и веселей. Поскольку у меня было направление от предприятия, участковый терапевт, который прикреплен к радиозаводу, быстро провел меня по кабинетам основных специалистов и выдал направление на анализы, которые мне нужно будет сдать завтра утром. Единственный врач, к которому в этот день мне не удалось попасть сразу, это был гинеколог. Оказалось, что дамский доктор начнет прием только после шести часов вечера.

И вот я снова пришла в поликлинику, уже вечером. В коридоре, у двери кабинета гинеколога, стену украшал типовой плакат, на котором упитанный, розовощекий малыш-амурчик смотрел на всех строгими глазками-пуговками, хмурил домиком милые бровки и изрекал, грозя пухлым пальчиком: «Дорогие тети, дяди, скажем НЕТ случайной связи!». Под плакатом, на длинной кушетке, сидели несколько будущих мам в разной степени беременности.

Из-за двери выглянула медсестра и спросила:

– Кто по медосмотру? Зайдите.

Я встала и храбро шагнула в сияющее логово «бабоведа». Не то, чтобы я боялась этого врача… нет, просто воспоминания о последнем визите, тоже по медосмотру, еще в вузе, прогнали по спине волну нервных мурашек и заставили живот сжаться. Слишком неприятные остались впечатления от холодных инструментов, от жестких пальцев и надменной речи той врачицы. Уж не знаю, кому она хотела отомстить в тот день, но все девчонки из нашей группы ойкали за дверью ее кабинета, а те из нас, кто ждал своей очереди в коридоре, постепенно леденели от надвигающегося ужаса. Бр-р-р…

Гинеколог оказалась женщиной средних лет, красивой, яркой, как заграничная киноактриса, в туфлях на высоком каблуке. Я приготовилась терпеть циничные замечания и жесткие прикосновения. Но врач была вежлива и спокойна, а руки у нее оказались теплыми, чуткими и быстрыми. Я и мявкнуть не успела, как она уже отошла от меня и сняла перчатки.

– Половая жизнь регулярная? – спросила она, заполняя мою карту.

– Нет.

– Как часто? Партнер один или больше? – уточнила она.

– Нет ни партнера, ни половой жизни, – честно ответила я.

– Но… вы не девственны, – аккуратно заметила гинеколог.

– Это было давно и случайно, – я попыталась иронизировать.

– Понятно. – Врач и бровью не повела. – Я должна вас информировать о способах контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Возьмите буклет, там вся информация.

Медсестра открыла ящик стола и выдала мне цветной буклетик с многообещающим заголовком «Чистая любовь – чистая семья – чистая жизнь».

– Жалобы есть? Вопросы? – Она подняла на меня внимательные светло-карие глаза.

– Вроде нет, ни жалоб, ни вопросов.

– Вы в курсе, что у вас загиб матки?

Мои брови поползли вверх.

– Мне никто об этом не говорил, – промямлила я растерянно. – Это опасно?

– Нет. Но зачать с такой геометрией довольно сложно.

– И что мне с этим загибом делать?

– Если не беспокоит, то ничего. Но когда соберетесь зачать ребенка, приходите, разогнем, – ответила врач и переглянулась с медсестрой. Та в ответ коротко улыбнулась. – Вы же к нам из Москвы приехали, да?

Я кивнула.

– А родители откуда родом? – продолжала спрашивать гинекологиня, как бы между прочим.

– Мои родители москвичи, – ответила я. – А что?

– Ничего. Просто любопытно.

Она кивнула медсестре, та шлепнула в формуляр медосмотра штампик со словом «гинеколог» и поставила дату. Врач расписалась и отдала мне.

– Всего доброго, Кармен. И скажите там, чтобы следующая зашла.

Я поблагодарила и вышла из кабинета, ужасно довольная тем, что все прошло так легко и быстро. Приятная женщина эта врач-гинеколог, надо запомнить, как ее зовут. Я оглянулась на табличку на двери – «Врач А. Ф. Люсинская». Отлично. Запомню.

Глава 3. Салют, амиго!

Август – сентябрь

Моя взрослая жизнь начиналась очень даже неплохо. У меня было комфортное жилье, интересная работа и нормальные люди вокруг. Признаться, только приехав в этот городок, я опасалась, что увижу тут сплошных лохматых-нечесаных бирюков, серых бесформенных теток с огромными авоськами, пьяных подростков. чумазых детей и унылые полуразвалившиеся дома. Да уж, такие у меня, московской фифочки-студентки, были представления о российской глубинке. Я наивно думала, что все нормальные, образованные и просто симпатичные люди живут в Москве и Подмосковье, а все, что дальше – дикая лесотундра с ордами гуннов-кочевников. «Да, скифы мы, да азиаты мы с раскосыми и жадными глазами…» – написал Александр Блок, и не верить ему у меня не было причин. Но реальность поставила все на свои места и быстро вправила мне мои «москвичковые» мозги.

Собственно сам город Камень Верхний располагался на правом берегу Иштарки. Здесь были старинные деревянные и каменные дома, красивые здания, построенные еще до революции, районы краснокирпичных старых сооружений, в которых когда-то были цеха местных заводов и разные мастерские. На улицах много зелени. Город стелился вдоль берега, как лоскутное одеяло. Кварталы новых пятиэтажек выглядели странными бело-серыми вставками.

Примерно на середине растянувшегося города расположилась пристань, от которой каждые полчаса отчаливали навстречу друг другу пассажирские паромы. Был и бетонный мост, но он находился далеко от паромной переправы, и по нему ездили только тяжелые вонючие грузовики и заводские автобусы.

На левом берегу корпуса цехов радиозавода «Маяк», две четырехэтажки общежития, а дальше вдоль берега развернулась гигантская строительная площадка еще одного завода. Так что весь левый берег был промышленной зоной. А вся мирская, гражданская жизнь происходила на правом берегу Иштарки, в старом городе.

Я окунулась в работу, как в бурную реку, и в первые дни очень уставала с непривычки. Вечерами, у себя в комнате, строчила на пишущей машинке статьи, очерки, заметки. Утром, довольная, шлепала стопку листов с текстами на стол главному редактору и убегала за новой порцией новостей.

Главред заводской газеты показался мне интересным человеком, была в нем какая-то тайная боль, очень глубоко загнанная. Она проступала только в его глазах, светлых, почти бесцветных, с тонкой черной кромкой радужки. Дядька уже в возрасте, ему почти шестьдесят, лицо с острыми скулами, в морщинах. Я думаю, он наверняка воевал, хотя не носил никаких наград или орденских планок. И имя у него было непростое, Борис Германович Шауэр – немецкая фамилия, переводится как «ревизор, инспектор», имя и отчество тоже звучали вполне по-немецки.

Он был не очень разговорчив, невозмутим, с тяжелым взглядом. Когда я впервые зашла в его кабинет и выложила перед ним направление, диплом, папку с моими статьями в газетах и грамотами за победы в конкурсах, он молча все это полистал, задержался чуть дольше на моем дипломе, а потом откинулся на спинку стула и прикрыл ладонью глаза, как будто ему больно было все это видеть. Я немного растерялась тогда, но не подала виду. Просто стояла перед его столом и ждала, что будет дальше. Через пару минут молчания Борис Германович, глядя в сторону окна, негромко произнес:

– Понабрали блядей… А кто работать будет?

Потом посмотрел на меня долгим, безнадежным взглядом и продолжил:

– Пока замуж не свалила, работай, девушка. Работай хорошо. На тебя Родина надеется.

И выложил на стол стопку запросов, писем и черновиков. Все это мне предстояло разобрать и отработать.

– Псевдоним брать будешь? Или под родной фамилией? – спросил Шауэр.

– У меня уже есть рабочий псевдоним – Кира Ларина, оставлю его.

– Добро. А теперь вперед и с песней, Кира Ларина! – хмуро напутствовал главред и хлопнул ладонью по столу.

Раз в неделю я приходила на заседание заводского комитета комсомола, где для меня всегда находилось какое-нибудь задание. Но тут я сразу дала понять, что мне нужны помощники на местах – добровольцы-корреспонденты в цехах, на участках, ведь даже с пропуском я не на все участки предприятия могла пройти.

Редакция городской газеты «Камень Рабочий» довольно быстро просекла ситуацию и вышла на меня с предложением о сотрудничестве. Я согласилась.

Теперь мои дни были заполнены под завязку, всякие дурацкие мысли просто не успевали пролезть в мою голову, и мне все это очень нравилось. На стенах своей комнаты в общаге я развесила графики сдачи материалов, расписание работы завкома комсомола, списки нужных телефонов. На отдельном листочке сочной розовой тушью, плакатным пером красиво написала: «Пора писать письмо родителям!» и внизу вписала даты – раз в две недели, вплоть до нового года. А мое первое письмо, подробное и пухлое, уже летело в Москву на адрес нашей квартиры, в руки заботливой Зиночки. Она прочитает, вытрет слезы радости и умиления и уже по другим каналам быстро перешлет его моим родителям в Париж. Я знаю, они там очень ждут вестей от меня.

* * *

По всему этажу разливался сумасшедший аромат жареной курицы со специями. Спасаясь от шума, я могла заткнуть уши, а вот как спастись от этого убийственного, чудеснейшего аромата горячей, сочной, вкусненькой курочки? Это было невозможно. Я выглянула в коридор. Там девчонки бегали из комнаты в комнату, радостно галдели и смеялись. Я потерла глаза и спросила:

– Что за шум, а драки нет?

– Кира, давай, сворачивай свою контору и помогай!

– Ты совсем заработалась! Сегодня же девичник!

– Гуляем, девчата! Кира, айда, хватит пахать!

Точно! Сегодня же пятница, и моя соседка из 407-ой, Ленуся Гудкова, провожает свою холостую-незамужнюю жизнь и устраивает девичник. Я чуть не забыла! Чуть, потому что заранее приготовила Ленусе подарок, кроме того, что девчонки собирали ей деньги на свадьбу. По моей просьбе Зина прислала набор французской косметики – пудра, два цвета помады, набор теней и маленький флакончик духов. Все в изящных фирменных коробочках с золотыми буквами и фирменной розочкой. Думаю, Ленуся будет довольна. А я действительно заработалась, надо отвлечься и отдохнуть, тем более такой повод. Хочу жареную курицу!

Девичник решено было провести на первом этаже общежития, в красном уголке. Портреты вождя революции и прочих важных товарищей завхоз и вечно недовольная комендантша Лидия заранее сняли со стен и унесли в закрома. Девчонкам разрешили украсить комнату как хочется, и наши спортсменки-комсомолки-красавицы разошлись по полной. На стенах сплошной полосой развернулась галерея прекрасных образов волшебных принцев всех мастей, от Олега Стриженова и Эдуарда Марцевича до принца из чешского фильма-сказки «Три орешка для Золушки». Но центром этого ослепительного мордоряда была большая фотография Ленусиного жениха Гены, как-будто он и есть главный принц и красавец. Под потолком висели гирлянды флажков, бантиков и птичек из цветной бумаги, которые использовались для новогодних вечеров, свободное пространство стен занимали маленькие плакатики с поговорками про свадьбу и семейную жизнь.

Мы сдвинули столы, накрыли белыми казенными скатертями, а сверху клеенкой с рисунком из вишенок. Еды наготовили столько, что, казалось, хватит на всю общагу на три дня вперед. Винишка разного, в основном полусладкого и полусухого, накупили с запасом. Поздравления невесте мы с девчатами отрепетировали заранее.

Гуляли мы вкусно, громко и весело. Невеста, раскрасневшись от горячей еды, теплого вина и общего радостного внимания, смотрела во все глаза и смущенно смеялась. На столе перед ней росла горка наших подарков. Когда Ленуся открыла мой подарок, то расплакалась. От счастья. Такой красивой косметики у нее никогда не было.

– Только не вздумай экономить! – шутливо пригрозила я.

Девчонки сгрудились над подарком и восхищенно галдели:

– Класс!

– Шик-блеск!

– Ленка, мы тебя этим на свадьбу накрасим! Будешь как Софи Лорен!

Потом мы читали Лене самодельные поздравления в стихах и пели свадебные частушки. Все было сумбурно, шумно и смешно. На то и девичник, чтобы напоследок выплеснуть всю свою девчачью дурь и ни о чем потом не жалеть.

Веселье плавно перешло в сытое затишье. Щеки болели от смеха и бесконечных улыбок. И тут Ленуся сказала:

– Девчата, айда на правый берег, в Дом культуры! Мы с Геной договорились там встретиться, там же сегодня танцы!

– Танцы!

– Ой, девочки, точно! Сегодня танцы!

– Пятница-развратница!

Девчоночья стая дружно поднялась с насиженных мест и, шумно хлопая крыльями подолов, с визгом и писком ломанулась на берег, к паромной переправе. Ленуся, летевшая на крыльях любви к своему ненаглядному Гене, возглавила наш разномастный пестрый косяк.

На переправе наше появление никого не удивило, наоборот, все поздравляли Лену и желали ей всяческого счастья. Я подумала, что в этом, пожалуй, есть огромное преимущество небольших старинных городов, где все друг друга знают, перед мегаполисами, где, в лучшем случае, друг с другом знакомы соседи в подъезде или в доме. Я наблюдала, как разные женщины и мужчины говорили Ленусе добрые слова пожеланий, некоторые даже целовали ее в щеку и обнимали. Это было так трогательно, что я сама чуть не прослезилась. И подумала тогда, что хочу вот так же, когда будет моя свадьба.

«Мадемуазель, какого Вольтера?!» – тут же одернула себя мысленно. Хватит, наигралась во влюбленную дуру. Что за глупости? Мне нравится моя самостоятельность и свобода. И точка.

Дом культуры выглядел помпезно, большое серое здание с белыми колоннами, с длинным балконом вдоль фасада на втором этаже и с большими окнами, типичный сталинский ампир. Я здесь еще не бывала, вот и посмотрю, чем живет местная культурная молодежь, как танцует и как флиртует, ведь танцы – это, пожалуй, единственная легальная возможность для парней потискать девчонок, «покобелировать», как говорит наша Зина.

Еще на улице, у входа в Дом культуры, Ленусю встретил ее ненаглядный Гена, подхватил за талию и увлек в грохочущее чрево ДК. Мы с девчонками влились в широкую дверь следом. В кассе на входе нам отмотали целую ленту билетиков, контролеры, с красными повязками народных дружинников на рукавах, просто пересчитали нас по головам, как малышню на детсадовской прогулке, и пропустили внутрь.

В большом фойе на первом этаже уже был рабочий полумрак, сверху разбрызгивали цветные блики по стенам два зеркальных шара, на небольшом подиуме у дальней стены, на столе, вовсю крутили большие бобины два «Юпитера Стерео», патлатый ведущий в больших наушниках, которого почему-то все называли Диспетчер, подбирал следующую композицию. К нему на подиум время от времени кто-нибудь запрыгивал и что-то говорил, жестикулируя для убедительности, а Диспетчер в ответ либо кивал со снисходительной улыбочкой, либо так же убедительно жестом посылал просящего по известному маршруту.

Я была приятно удивлена, услышав те же мелодии, под которые танцевала на вечеринках в студенческой общаге. Вот ведь глубинка, а музыку на танцах гоняли почти ту же, что и в столице. Великое магнитофонное братство Советского Союза работало дружно, разнося музыкальные новинки по всей стране, как пчелы пыльцу. Я сама переписывала импортные пластинки на пленку и на кассеты, когда родители присылали мне что-нибудь новенькое из музыки. Правда я занималась этим дома, в нашей московской квартире, чтобы не таскать дефицитные пластинки в общагу. Пару раз знакомые родителей давали мне пленку с квартирными записями Владимира Высоцкого, чтобы я в свою очередь переписала их себе и друзьям. Всю ночь тогда я сидела на полу в наушниках, переключая магнитофон, настраивая уровень записи, перематывала на карандаше кассеты для портативного магнитофона, который вдруг перестал мотать, в самый неподходящий момент. Да, было дело.

Наша пестрая стая тут же растянулась вдоль стены, девчата здоровались и махали руками знакомым. Я с интересом рассматривала публику. Вот где выставка достижений народного модного хозяйства во всей красе! Самые яркие, модные, невообразимые наряды, стильные и кричащие, странные и элегантные, клеши разной ширины, короткие юбки, джинсы фирменные и самостроки, батники, жилетки и прочая красота. Сама я специально переоделась в белые брюки-клеш и тунику из тонкого шелка фисташкового цвета, с широкими летящими рукавами.

– Сегодня среди нас есть пара, которая завтра вступает в брак, – раскатился под сводами фойе голос ведущего, – Елена и Геннадий. Пожелаем им счастья и благополучия, мирного неба и всего самого замечательного!

Зал взревел поздравлениями и свистом. Зазвучали первые аккорды песни, и у меня отпала челюсть от изумления.

– Для Лены и Гены задорные американские девчонки Пуссикэт споют про свою американскую Волгу – про Миссисипи! – радостно проорал в микрофон Диспетчер. – Девушки, белый танец!

Вот это сюрприз! Не белый танец, а песня, она мне очень нравилась. А еще я знала, что она длится дольше, чем стандартные песняки, целых четыре с половиной минуты. Ай да Диспетчер, молодец, специально подобрал музычку подлиннее, чтобы девчата подольше пообнимались со своими кавалерами. Это ж белый танец, парням не отвертеться!

Я прислонилась к колонне у стены и просто балдела, подпевая, наблюдала, как мои соседки по общаге разбежались по залу, захватывая в плен девичьих рук своих разлюбезных принцев.

Когда песня закончилась, парочки нехотя разлепились и, как железные опилки в опыте с магнитом, плавно разошлись к краям танцпола. Но паузу тут же нарушил чей-то требовательный голос: «Шизгару давай!». И зал подхватил:

– Шизгара, йе-е!

– Шизгару давай!

– Шиз-га-ра!

И грянули знакомые гитарные аккорды вступления. Девчонки завизжали. Зал мгновенно накрыло новой волной бешеной энергии и азарта. Я тоже рванула в гущу танцующих, в кружок своих соседок по общаге, и мы дружно оторвались под любимый музон. Очень быстро я почувствовала, как зал движется в едином ритме, топот каблуков, хлопки, под ногами ритмично вздрагивал деревянный пол фойе. «Интересно, если все одновременно подпрыгнут в конце, мы провалимся?» – мелькнула мысль, и мне стало смешно.

Мы отскакали «Шизгару», и кто-то заорал, что надо еще. Ведущий тут же запустил ее по новой. «Шизгара» прозвучала три раза подряд, а потом Диспетчер решил всем отомстить и включил «Для меня нет тебя прекрасней…». И сразу все как-то стихло, толпа снова разбилась на парочки, слипшиеся в томных объятиях. Я не стала дожидаться, пригласит ли меня кто-нибудь, и пошла на улицу, там у входа в ДК я видела автоматы с газировкой и хотела попить водички. Но не успела далеко уйти.

На выходе из зала я услышала над ухом сочный баритон:

– Ду ю спик инглиш?

Я вздрогнула и оглянулась на голос.

– Шпрехен зи дойч? Ву парле франсе? Парле итальяно? Аблар эспаньол? – сыпал баритон.

Я смерила нахала презрительным взглядом. Нахал оказался очень высоким.

– Неужели португеш? – ничуть не смутившись, продолжил длинный нахал.

Интересно, если я ему сейчас отвечу хотя бы на одном из тех языков, что он перечислил, он сразу отвалит или как? Но тут же подумала, что не стоит вываливать на человека, которого видишь впервые, всю мощь своего высшего образования с изучением ряда иностранных языков. Поэтому я включила «дурочку из переулочка», захлопала густо накрашенными ресницами и пискнула:

– Че?

– Круассан через плечо, – очень вежливо, без тени улыбки ответил длинный. – Такой милой леди подобает говорить не «че», а «чегось». Откуда такая красота в наших суровых краях?

Ну во-о-от… Началось. Только я порадовалась, что нашелся оригинальный ум, как он тут же скатился в банальщину.

– От верблюда, – ответила я подчеркнуто равнодушно.

Нахал заступил вперед, перегородив дорогу, и внимательно осмотрел меня с головы до ног. Ну нахал же!

– Хм… От верблюда… Неужели с берегов Персидского залива? – задумчиво проговорил он. – Тогда почему такая беленькая? Загар плохо прилипает?

Ах ты наглец! Сама не знаю почему, но от этого дурацкого вопроса я мгновенно вскипела. Да пошел ты! Я хотела со всей силы наступить ему на ногу, но у этого шланга оказалась потрясающая реакция – он ловко убрал свою кроссовку из-под удара, и мой каблук гнева провалился в пустоту, а я потеряла равновесие и качнулась прямо на нахала. Он тут же подхватил меня под мышки и легко приподнял. Наши глаза встретились. Какие синие! Ой, мамочки…

– Да ты… пушиночка… – услышала я его изменившийся, глухой голос.

– Руки с бильярду… – прошипела я.

Он опустил меня на пол. Все это продлилось какие-то секунды, но мне показалось, что вечность. У меня заледенели пальцы, стало холодно.

– Все-все, не трогаю! – он поднял руки, сдаваясь.

Я хмуро обошла нахала и вышла на улицу. У автоматов с газировкой топталась маленькая очередь, пришлось встать в хвост. Парень тут же возник рядом. Мы молча достояли свою очередь и одновременно потянулись к стакану. Я тут же отдернула руку, словно обожглась. А он поставил стакан под розлив и спросил:

– С сиропом?

– Без, – ответила я пересохшим ртом.

Вода с шипением обрушилась в стеклянное нутро посудины, мне показалось, что она наполнялась ужасно долго. Длинный подал мне стакан. Я взяла, молча кивнула в ответ. С трудом глотала прохладную, кисловатую воду с мелкими колючими пузырьками.

Да что же это такое? Мне не нравится мое дурацкое состояние. Я так не хочу…

Я сунула стакан в окошко автомата и решительно пошла обратно, в грохочущее фойе. Мне нужно срочно окунуться в танцевальную кутерьму, в круг наших девчонок, взбодриться. Я почти побежала и поймала себя на том, что просто хочу спрятаться от этого непрошеного кавалера. Я все еще не знаю его имени, я не могу разглядеть его лицо, оно расплывается перед глазами, но я уже прячусь от него! Я уже… добыча? Какого Диккенса?! Мадемуазель, какого Вольтера? В бога-в душу-в матушку императрицу-Нептун твою мать!

Я резко свернула в сторону женского туалета и скрылась за дверью. Кажется, оторвалась. Теперь смочить лоб и виски холодной водой, отдышаться, ну и еще кое-что… Перед широким, во всю стену, зеркалом я поправляла тунику, кроме меня в туалете в этот момент уже никого не было, и тут я услышала голоса за окном. Оно было на высоте первого этажа, стекло наглухо закрашено белой краской, но в приоткрытую фрамугу легко долетали разговоры с улицы и густой табачный дым.

– Чуваки, видали, че деется-то? – услышала я голос какого-то парня.

– А че такова? – спросил второй.

– Дак это… Леха, похоже, новую кралю подцепил, – радостно сообщил первый. – Сам видел. У автоматов водой поил.

– И че? – спросил третий голос.

– Да ниче так… Клевая чувиха, – откликнулся второй.

– Фартовая девочка, – пояснил первый.

– А че сам-то? Кишка тонка? – ехидно встрял второй.

– Да че-то как-то… Сам знаешь, поперек Лехи лучше не встревать. Его, шлангоида, легче обежать, чем перепрыгнуть. А спорим, он ее за две недели завалит?

– Спорим, – оживился второй парень.

– А спорим, она ему не даст? – возник третий голос. – Такая цаца – на кривой козе не подъедешь. Тут с подходцем надо.

– На че спорим? – спросил второй.

– С меня блок красного «филип морриса», – предложил первый парень.

– Добро, – согласился второй. – А ты че?

– А с меня тот ремень с пряхой, который я у Нарика купил, – предложил третий парень.

– Годится, – согласился первый. – Ну че, разбей, что ли… Ну все, че… Время пошло! – услышала я удовлетворенный возглас.

В ответ раздался дружный гогот.

Нормальненько… На меня уже ставки делают. А этого длинного нахала, стало быть, зовут Леха, Алексей. Хана тебе, Леха! Никуда ты меня не завалишь, ни за две недели, ни за два месяца. Из принципа, из вредности не дамся. Вот так.

И тут мне стало легко и спокойно. В этой игре мне все правила давно знакомы. На что только мы не спорили в интернате, а потом и в вузе. И на импортные шмотки спорили, и на заграничные пластинки, и на курево, и на бухло, и конечно же «на интерес», под которым могли подразумеваться самые дикие фантазии, не всегда безопасные. После тех игр этот спор провинциальных «джентльменов» показался детской игрой. Напугали ежа голым задом! «Ха-ха» три раза.

Я вернулась в фойе и нашла своих соседок в танцующей толпе. Длинного нахала Леху поблизости не увидела. Вот и ладно. Когда начался медляк, я спокойно отошла к стене. Почти всех девушек разобрали кавалеры, только несколько остались подпирать стены. И среди этих нескольких оказалась я. Это было… неприятно и непонятно. Обычно у меня всегда находились партнеры на медленный танец, я даже не задумывалась, что может быть как-то иначе. Почувствовала себя глупо и снова вышла на улицу. Для виду снова встала в маленькую очередь к автомату с газировкой.

Что происходит? Какого Диккенса? «К красивой бабе страшно подойти», – вспомнила я слова одного дядьки, у которого как-то брала короткое интервью на тему восьмого марта. М-да… Нет, я умом-то понимаю, что женская красота иногда, скажем так, парализует. Но не такая уж я убийственная красавица. Вон, на заводе мужчины нормально со мной общаются, разговаривают, заигрывают иногда, и ничего, никто не умер и ноги ни у кого не отнялись. А тут-то что вдруг случилось? Куда делись все веселые, раскованные ребята, с которыми только что я лихо скакала под очередной шлягер? Неужели весть о том, что местный «казанова» по имени Леха наметил себе новую цель, уже облетела всех в этом ДК? И парни предусмотрительно отползли в свои окопчики понаблюдать, как пойдет Лехина охота?

Потягивая прохладную газировку из стакана, я думала, что делать дальше.

– Девушка, не занимайте стакан! Имейте совесть! – потребовал кто-то из очереди.

Я быстро допила и поставила стакан на мойку. Отошла к скамейке и присела сбоку. Что делать-то теперь? Я не хочу простоять все медленные танцы у стены. А каждый раз уходить куда-то – это глупо. Еще хуже, только когда тебя из жалости пригласит на медляк какой-нибудь заморыш. Ну уж нет! Настроение у меня испортилось и я решила вернуться в общежитие. На улицах уже зажглись тусклые фонари, времени было одиннадцатый час, переправа еще работает. Только девчонок надо предупредить.

Как-будто услышав мои мысли, из ДК высыпали мои подружки в сопровождении нескольких знакомых ребят, среди них была и завтрашняя новобрачная Ленуся в обнимку с ненаглядным Геной. Девчата замахали мне руками.

– Кира! Мы домой пошли. Ты с нами?

Я вскочила со скамейки и подошла к компании.

– Конечно, с вами!

И мы дружно потопали в сторону паромной пристани.

– Девчата, а познакомьте нас, – услышала я тот же баритон и чуть не споткнулась.

Девчонки рассмеялись и загалдели:

– А разве вы сами еще не познакомились, Леш?

– Ты же сам ее на водопой водил, заботливый ты наш!

– Леша, хватку теряешь!

Я улыбалась и пыталась рассмотреть, на кого же сейчас так дружно уставились мои подружки, кого подкалывают? Я увидела только высокий размытый силуэт. Что за чертовщина? Почему я не могу разглядеть его лицо? Захотелось хорошенько протереть глаза, но мне нельзя, у меня же ресницы накрашены. Я заморгала, пытаясь навести резкость. В этот момент высокий размытый силуэт, которого все называли Лешей, сам подошел ко мне и слегка склонился, видимо, чтобы я лучше расслышала его чудный голос.

– Значит, ты Кира?

– А ты, значит, Леша? – ответила я.

– Ага.

– Будем знакомы, Леша. – Я по-деловому протянула руку.

Он осторожно пожал ее.

Ладонь у него была крепкая, жесткая. Мою руку он просто пожалел. Если бы пожал как следует, у меня бы все пальцы хрустнули и осыпались. Аккуратный, значит… Ну ладно. И мы пошли дальше. Только мою руку этот длинный нахал не отпустил. Я, конечно, подергала для порядка, но… «бог с тобой, золотая рыбка», держи, если так хочется. Я так и не смогла его разглядеть, зрение упорно размывало его черты, хотя всех остальных я видела прекрасно.

Мы зашли на паром. Девчата болтали не переставая, вдруг кто-то затянул «Виновата ли я, виновата ли я…». Меня эта жалостливая унылая песенка всегда бесила, даже в детстве. Видимо, я все же поморщилась или как-то еще проявила свое недовольство, потому что длинный опять склонился ко мне и спросил: