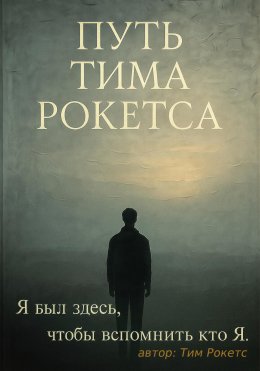

Путь Тима Рокетса

Посвящается моей любимой, И.Д., чья вера и любовь – топливо для всех моих начинаний !!!…

ПРЕДИСЛОВИЕ

В поисках себя среди шума мира

Дорогой читатель,

Я не знаю, кто взял эту книгу в руки. Не знаю, где ты сейчас. В каком состоянии. В какой точке своего пути. Возможно, ты сидишь в уютном кресле, потягивая утренний кофе, и просто ищешь вдохновения. Или, быть может, ты в поезде, мчишься куда-то, пытаясь убежать от себя, от своих мыслей, от нарастающего внутреннего дискомфорта. А может, ты лежишь без сна, глядя в потолок, и чувствуешь, как тихая, обволакивающая пустота медленно, но верно заполняет каждую клеточку твоего существа.

Или, что еще вероятнее, ты уже проживаешь острую, пронзительную боль, которая, как молния, разорвала привычный узор твоей жизни, оставив после себя лишь пепел и недоумение.

Я был там. В этой тишине, которая звенела оглушительнее любого крика. В этом дискомфорте, который, как заноза, сидел глубоко внутри, не давая покоя. В этой боли, которая казалась бесконечной и всепоглощающей. Я был там долго. Кажется, целую вечность.

●

Жизнь-имитация

Позволь мне рассказать тебе о той жизни, которую я вел до того момента, когда все изменилось. Это была жизнь-имитация, жизнь-симуляция, которая выглядела настоящей снаружи, но была абсолютно пустой внутри.

Дни сливались в недели, недели – в месяцы, месяцы – в годы, а годы – в безликую череду событий, лишенных истинного смысла. Я двигался, дышал, делал много важных, нужных, правильных вещей. Строил дом. Крепкий. Снаружи. Из чужих кирпичей. На чужом фундаменте. Я называл это жизнью. Меня так учили.

Мир кричал: «Вот она! Вот такая должна быть жизнь! Бери! Строй! Достигай!» И я брал. Строил. Достигал. Без вопросов. Без пауз. На автопилоте.

Моя жизнь была тщательно выстроенной декорацией, за которой скрывалась абсолютная пустота. Я был функцией. Набором ролей. Программой. Хорошей. Успешной. Со стороны.

Сын. Муж. Отец. Друг. Коллега. Руководитель. У меня были титулы. Названия. Позиции. Я был тем, кого ждали. Кто должен был. Кто обязан. Я выполнял. Оправдывал. Соответствовал.

Но внутри… внутри не было ничего. Пустота. Серая. Беззвучная. Не драматичная. Просто… никак. Полное отсутствие себя.

Было ощущение, что кто-то другой живет мое тело. Управляет им. А я? Я где-то очень далеко. Наблюдаю. Отстраненно. Без возможности что-то изменить. Без возможности даже почувствовать.

●

Механизм без души

Представь себе самый совершенный робот. Он выполняет все функции безупречно. Его движения точны, реакции предсказуемы, результаты впечатляющи. Он может имитировать эмоции, воспроизводить нужные слова, даже демонстрировать что-то похожее на заботу. Но внутри него нет души. Нет искры. Нет того неуловимого нечто, что делает существо живым.

Именно таким роботом я и был. Мой алгоритм был безупречен. Я мог анализировать данные, принимать решения, выполнять задачи с невероятной точностью. Но я не мог чувствовать. Не мог любить. Не мог жить по-настоящему.

Утро начиналось с будильника, который не столько будил, сколько сигнализировал о начале нового цикла. Я вставал, как зомби, с ощущением, что мое тело – это лишь оболочка, которую нужно привести в движение. Кофе, душ, завтрак – все эти ритуалы были лишены какого-либо смысла, кроме функционального.

Работа была моим убежищем. Моей зоной комфорта. Местом, где я мог быть максимально эффективным, максимально полезным, максимально отстраненным от себя. Я погружался в задачи с головой, растворялся в проектах, забывал о времени, о еде, о сне.

Это было похоже на наркотик, который позволял мне не чувствовать. Не чувствовать пустоту. Не чувствовать боль. Не чувствовать себя.

●

Мастер имитации

Взаимодействие с людьми тоже было механическим. Я научился вести светские беседы, поддерживать нужные контакты, производить правильное впечатление. Мои улыбки были безупречны, мои слова – убедительны, мои жесты – выверены.

Я был мастером имитации. Я мог говорить о чем угодно, поддерживать любую тему, но внутри меня не было никакого отклика. Я слушал, но не слышал. Я смотрел, но не видел. Я был рядом, но был абсолютно один.

Это было похоже на то, как если бы я играл роль в спектакле, где все актеры прекрасно знают свои реплики, но никто не чувствует эмоций. И самое страшное, что я не замечал этого. Я считал, что это и есть норма. Что все так живут.

Мои отношения были поверхностными. Даже с самыми близкими людьми. Я не позволял себе быть уязвимым, быть настоящим. Я боялся, что если я покажу свою истинную суть, меня отвергнут. Поэтому я строил стены, возводил барьеры, держал дистанцию.

Я был как крепость, неприступная снаружи, но абсолютно пустая внутри.

●

Фасад благополучия

Представь себе роскошный особняк. Снаружи – идеальные линии, дорогие материалы, ухоженный сад, сверкающие окна. Все говорит о богатстве, успехе, благополучии. Люди проходят мимо, восхищаются, завидуют. Они видят фасад.

Моя жизнь была таким особняком. Снаружи – все было. Почти все. Машина. Квартира. Работа. Семья. Отдых. Поездки. Галочки. Много галочек. «Жизнь удалась». Так говорили. Мне. Я сам себе говорил.

Но если бы ты заглянул внутрь этого особняка, ты бы обнаружил пустые комнаты. Мебель есть, картины висят, но никто там не живет. Никто не готовит на кухне, никто не читает в гостиной, никто не спит в спальне. Дом есть, а жизни в нем нет.

Именно так я и существовал. У меня было все, что должно было сделать меня счастливым, но я не был счастлив. У меня была семья, но я не чувствовал близости. У меня была работа, но я не чувствовал удовлетворения. У меня были друзья, но я не чувствовал понимания.

●

Первые трещины

И вот тогда… в этой пустоте… появилась она. Тихая фраза. Как шепот. Едва слышимый. «Что-то не так».

Сначала где-то на периферии сознания. Чуть заметная рябь на глади пустоты. Я отмахнулся. Устал просто. Работы много. Стресс. Обычные объяснения. Ум цеплялся за них.

Потом она стала громче. Настойчивее. Как зуд. Который нельзя почесать. Физически ощутимое беспокойство. Где-то под лопаткой. Или в груди. Неясное. Раздражающее.

Необъяснимая тоска. Посреди дня. Без причины. Внезапно накатывала волна серой, вязкой грусти. Не привязанная ни к чему внешнему.

Раздражение. На ровном месте. Взрывы злости на мелочи. Свидетельство того, что что-то внутри кипит.

Сон не приносил отдыха. Еда не приносила радости. Базовые потребности перестали давать наполнение. Люди. Разговоры. Все казалось плоским. Ненужным. Мир стал картонной декорацией.

Я смотрел в зеркало. Видел лицо. Свое? Не уверен. Глаза. Пустые. Как будто там никого не было. Только отражение функции.

●

Растущая трещина

«Что-то не так». Эта мысль. Как тонкая трещина. На идеальном фасаде. Я пытался ее замазать. Игнорировать. Отвлечься. Еще больше дел, еще больше шума, еще больше гонки. Лишь бы не смотреть на трещину.

Но трещина росла. Медленно. Неумолимо. В нее начало просачиваться холод. Изнутри. Наружу. Это был холод внутренней смерти. Физически ощущалось давление в груди, скованность в теле.

Это было предчувствие. Неизбежного. Не сформулированное. Просто знание. Что так, как есть, больше не будет. Не может быть.

Кризис? Я не знал такого слова. Для себя. Это было просто «не так». Неправильно. Больно. Тогда еще не боль, а скорее… пред-боль. Фантомное ощущение того, что скоро будет очень больно.

●

Мир иллюзий

В процессе этого медленного пробуждения я начал осознавать, что живу в мире иллюзий. Эти иллюзии были стенами моей тюрьмы. Я построил ее сам. Кирпич за кирпичом. Всю жизнь. Считал ее домом. Уютным. Безопасным.

Иллюзия первая: Успех равен счастью. Самая главная ложь. Я верил. Если я буду успешным. По их меркам. Тогда я буду счастлив. Больше денег. Лучше должность. Больше признания. И тогда… «Вот еще чуть-чуть. Еще один проект. Еще одна ступень. И вот оно. Счастье.»

Я карабкался. Достигал. И? Ничего. Подъем был мучителен, а вид с вершины… плоский. Безжизненный. Пустота оставалась. Или становилась больше.

Иллюзия вторая: Надо быть сильным. Всегда. Слабость – это стыдно. Страх – позор. Боль – для слабаков. Мужчины не плачут. Не жалуются. Не сомневаются. Надо держать лицо. Фасад. Маску. Всегда.

Я копил внутри страхи, сомнения, боль. Как мусор в закрытом ящике. Он не исчезает. Он гниет. Отравляет. Внутреннее пространство становилось токсичным.

Иллюзия третья: Чужое мнение важнее моего. «Что скажут люди?» Этот вопрос звучал внутри постоянно. Надо быть удобным. Хорошим. Правильным. Для них. Их одобрение. Их похвала. Это было топливом.

Я подстраивался. Менялся. В зависимости от того, кто рядом. Как хамелеон. Без своего цвета. Терял себя в этой погоне за одобрением.

●

Начало пробуждения

Этот шепот «что-то не так» был первым звонком. Из глубины. Из забытого «Я». Я не понял тогда, что это звонок. Я думал, это помехи в системе. Моей «системе». Которая дала сбой.

Это было не «сбой». Это было начало пробуждения. Из долгой, холодной спячки. Пустота была не концом. А самым началом. Точкой полного обнуления. Чтобы потом что-то могло начаться.

И действительно, вскоре пришла Боль. Настоящая. Пронзительная. Она разорвала мой мир на части. Но именно эта боль стала моим проводником. Моим учителем. Моим спасением.

●

О чем эта книга

Эта книга – не история успеха. Не набор рецептов. Не учебник. Это исповедь. Путь. Мой путь. Из этой Пустоты. Через Боль. Через Вопросы. Через Распаковку. Через Создание. К Миссии. К вспоминанию. Кто Я. На самом деле.

Возможно, ты чувствуешь себя потерянным. Или разбитым. Или пустым. Или застрявшим в лабиринте чужих правил. Я знаю это чувство. Я был там.

Эта книга не даст тебе готовых ответов. Никто не может дать тебе твои ответы. Но, возможно, моя история станет для тебя напоминанием. Что ты не один. Что этот путь возможен. Что боль – это не наказание, а проводник. Что самое страшное – не упасть, а остаться лежать. Что самое важное – не найти себя где-то вовне, а вспомнить себя внутри.

Того, кто был всегда. Под слоями. Под масками. Под шумом мира.

●

Мое приглашение тебе

Я делюсь этой историей не для того, чтобы ты шел моим путем. Твой путь – только твой. Уникальный. Неповторимый. Я делюсь ею, чтобы показать: искать – нормально. Не знать – не стыдно. Чувствовать – не слабость. Быть настоящим – это сила. Самая большая.

Эта книга – приглашение. В твоё собственное путешествие. К себе. Это путь не наружу, а внутрь. Путь из шума – в тишину. Из чужого – в свое. Из забвения – во вспоминание. Кто ты. На самом деле.

Если ты готов. Если твоя внутренняя «Что-то не так» стало слишком громким. Если тебе хватит смелости смотреть Правде в глаза. Даже если она болит. Если ты готов искать. Не готовые ответы. А свои.

Тогда… вдохни. И сделай шаг. Внутрь.

●

Путешествие не для слабонервных

Я должен предупредить тебя. Это путешествие не для слабонервных. Оно потребует от тебя мужества. Мужества смотреть в глаза своим страхам. Мужества признавать свои ошибки. Мужества отпускать то, что тебе больше не служит.

Но награда будет велика. Ты найдешь себя. Свое истинное «Я». Свою подлинность. Свою свободу. Свою радость. Свою любовь. Свою Миссию. И это будет самое великое приключение в твоей жизни.

Я не обещаю, что будет легко. Но я обещаю, что будет стоить того. Каждая слеза. Каждая боль. Каждое сомнение. Все это будет частью твоего пути. Частью твоего роста. Частью твоего вспоминания.

●

Заключение предисловия

Я был здесь. Чтобы вспомнить кто Я. И я вспомнил. Часть этого вспоминания – в этих словах. Возможно, они помогут и тебе. Вспомнить.

Так что, если ты готов. Если ты чувствуешь этот зов. Если ты хочешь проснуться. Тогда давай. Начнем. Или продолжим. Твое путешествие. К себе.

И я буду рядом. На страницах этой книги. Как проводник. Как свидетель. Как друг.

Добро пожаловать в твою новую жизнь. Жизнь, полную смысла. Жизнь, полную радости. Жизнь, полную тебя. Настоящего. Подлинного. Свободного.

Добро пожаловать. В путешествие.

*соавтор книги Тим Рокетс*

*Примечание: Данное предисловие служит введением в путешествие самопознания, которое ждет читателя на страницах этой книги. Оно задает тон повествования и приглашает читателя к собственным размышлениям и трансформации и не является учебным пособием. Все персонажи вымышленные. При написании книги никто не пострадал.*

ГЛАВА 1. ПУСТОТА

Иногда мне кажется, что моя жизнь была похожа на длинную плёнку фильма, который кто-то вставил в старый проектор и включил в режиме повторного показа. Картинка бежала, кадры мелькали – я видел их и даже мог комментировать, но они были не про меня. Там жил какой‑то другой человек. Сильный, правильный, собранный, уважаемый. Но где‑то между строк, за шумом событий и обязательств, я начал замечать, что внутри меня – тишина. Такая густая, вязкая тишина, в которой не звучало даже эхо моих собственных шагов.

Я просыпался утром и ощущал тупую тяжесть в теле, словно меня вырывали из небытия насильно. Будильник трезвонил, и я тянул руку, нажимал на кнопку, садился на край кровати. Мои движения были автоматическими. Утро за утром, год за годом – одна и та же монотонная сцена. Тело вставало, шло в душ, руки по памяти настраивали температуру воды, и я стоял, глядя в одну точку кафеля, не чувствуя ни удовольствия, ни отдыха. Просто нужно было смыть с себя сон, чтобы начать работать. Я пил кофе не ради вкуса – я даже не помню его вкуса. Я пил его как топливо, как смазку для механизма, чтобы гарантированно не остановиться.

Потом был завтрак. Я ел по привычке, не обращая внимания, что именно кладу в рот. Жевал – потому что так надо. Я не замечал ни вкуса, ни запаха, ни текстуры пищи. Весь акт еды был таким же механическим, как чистка зубов или завязывание галстука. Это были повторяющиеся процедуры, которые обеспечивали поддержание системы «я–функция». Я называл это жизнью, хотя если быть честным, никакой жизни там не было.

Дорога на работу. Автомобиль, пробки, радио с новостями, которые сбивали фоном. Я мог ехать час, два, иногда больше, но не помнить саму дорогу. Я оказывался в паркинге офиса, не в силах вспомнить, как проехал десятки километров. Всё было так, будто кто‑то другой сидел за рулём, а я был лишь пассажиром, наблюдающим из глубины сознания. Стеклянные здания, стеклянные люди внутри этих зданий, стеклянные улыбки в лифте. Я кивал, говорил дежурные приветствия, и все вокруг считали меня полным энергии человеком. Но это была только форма. Содержимого за ней не было.

Я работал много. Моя работа казалась окружающим успешной карьерой, серьёзным делом. У меня было громкое название должности, визитки с моим именем, крупные проекты, связи и уважение. Но правда заключалась в том, что я выполнял задачи так же механически, как утром заливал в себя кофе. Я приносил решения. Я проводил встречи. Я создавал отчёты, таблицы, стратегии. Я говорил слова, правильные слова, убедительные слова. Я умел надевать любую маску – уверенного лидера, спокойного переговорщика, творческого искателя решений. Но внутри меня не было ни лидера, ни создателя, ни бойца. Внутри не было никого.

Каждый день я общался с людьми – десятками людей. Но эти разговоры были как переговоры роботов через интерфейс: обмен фразами без настоящего смысла. Я произносил: «Отлично», «Конечно», «Мы справимся». Я улыбался на совещаниях, хмурился там, где нужно было демонстрировать концентрацию. Но всё это походило на выученный спектакль. Со сцены всё выглядело убедительно, и зрители аплодировали. Но внутри эта сцена была пуста. Мой собственный зрительный зал пустовал.

Почему я продолжал это делать? Потому что этот спектакль был построен не мной. Я унаследовал сценарий от общества, от семьи, от культуры. Мне с детства показывали картинки успеха: собственный дом, престижная работа, семья, отпуск два раза в год. Это был фасад, на котором большими буквами было написано «Счастье». И я работал день и ночь, чтобы построить этот фасад. И построил. Но когда всё оказалось готово, когда я достиг того, о чём мечтали поколения до меня, за фасадом зияла бездонная пустота.

Я пытался заполнять её новыми событиями. Сделки, поездки, новые вещи, новые гаджеты. Когда купленная машина переставала радовать через неделю, я говорил себе: «Ничего. Скоро я куплю новую. Она точно принесёт счастье». Когда путешествия становились чередой аэропортов, отелей и переговоров, я оправдывался: «Не страшно. Главное, что у меня есть возможность». Но каждый раз я оказывался в том же пункте назначения – внутри себя. А внутри было тихо, мёртво и холодно.

У меня была семья. Я должен был ощущать тепло, близость, любовь. Но я был словно за стеклом. Я сидел с ними за одним столом, слушал разговоры детей, замечал улыбку жены. Но это было как смотреть фильм с отключённым звуком. Ты видишь картинку, понимаешь сюжет, но не слышишь живых голосов. Я понимал умом: надо быть счастливым. Но я не чувствовал этого нутром. Я как будто потерял способность сопереживать, радоваться, любить.

Я стал марионеткой, которой дёргали за ниточки внешние обстоятельства и внутренние убеждения. Я выполнял всё безупречно: семья, карьера, внешность, статус. Я соответствовал. Но всё это время внутри меня разрасталась трещина. Под этими слоями и декорациями жило слабое, еле заметное ощущение: что всё это неправда. Что я играю. Что всё «правильное» – это чужое. Что жизнь пролетает мимо меня, а я занят лишь поддержанием иллюзии.

Иллюзия работала хорошо. При встрече со старыми знакомыми я ловил их восхищённые взгляды: «Вот у него получилось. Вот к чему надо стремиться». И я улыбался, кивал, делал вид, что мне приятно это слышать. Но вместо удовольствия я ощущал лишь пустое эхо. Звук, который быстро гас во мне, не оставляя следа.

Пожалуй, самое страшное в этом механическом существовании – это его удобство. Оно комфортно. Успокаивает. Оно упорядочено, предсказуемо. Нет риска, всё отлажено. И именно в этом заключалась смертельная опасность. Потому что в этом комфорте не было жизни.

Я всё чаще сравнивал своё состояние с ровной линией на мониторе кардиограммы. Люди думают, что ровная линия означает смерть. Но в моём случае это выглядело как идеальная стабильность. «Вот он – зрелый, спокойный, разумный человек», – говорили окружающие. Они видели стабильность. А на самом деле это была смерть при жизни. Смерть чувств, смерть движения, смерть сердца.

Я заметил однажды, что перестал помнить дни. Они смешивались. Одно дело сменяло другое так стремительно, что в моей памяти не оставалось следа. Если бы кто‑то спросил меня: «Что ты ел вчера на ужин?», – я бы не смог ответить. Если бы кто‑то спросил: «О чём был твой вчерашний разговор с другом?», я бы тоже не нашёл слов. Воспоминания стирались мгновенно. Потому что внутри не было за что цепляться. Ничто не отзывалось так, чтобы отложиться глубоко. Всё сносило течением пустоты.

И в этой пустоте я жил. Точнее, двигался, ел, дышал, но не жил. Всё, что у меня было, – это набор функций. Я был Function Man. Утром просыпайся. Днём работай. Вечером исполняй социальные роли. Ночью спи. Повторить. Повторить снова. Повторить до тех пор, пока однажды тело не откажется участвовать в этом спектакле.

Один раз я поймал себя на том, что сижу на совещании и смотрю на своего коллегу. Он что‑то вдохновенно рассказывает, размахивает руками, убеждён в своей правоте. И внутри меня промелькнула мысль: а вдруг и он такой же, как я? А вдруг мы все здесь – просто актёры, отыгрывающие чужой сценарий? И если так, то кто тогда автор? Может быть, никого из нас на самом деле нет. Только роли. Только маски. Только фасады.

И от этой мысли стало одновременно страшно и пусто. Потому что я осознал: нет ничего хуже, чем прожить жизнь, которая кажется правильной, но не является твоей.

Жизнь на автопилоте учила меня даже самые простые вещи воспринимать как алгоритмы. Еда перестала быть источником удовольствия. Она стала похожа на заправку машины бензином: заливаешь топливо – и можно ехать дальше. Я мог сидеть за столом, глядя на тарелку с богато сервированным ужином, и не чувствовать ровным счётом ничего. Разве что лёгкий сигнал тела: желудок пуст и требует заполнения. Я ел, потому что так надо. Потому что организм требует. Потому что так устроен процесс. Но вкуса не было, аромата не было, радости не было. Даже если еду готовили с любовью, даже если люди пытались подарить мне тепло – оно проходило сквозь меня, будто я был прозрачным.

Сон тоже стал похож на выключение светильника. Я ложился, закрывал глаза и проваливался. Иногда почти мгновенно. Иногда долго ворочался, чувствуя тревогу, не давая себе расслабиться. Но даже когда я спал, отдых не приходил. Я просыпался таким же уставшим, как и лёг. Ни снов, ни переживаний – пустота. Часами можно было пролежать, а внутренняя батарея всё равно оставалась разряженной.

Иногда я пытался искать удовольствие в банальных развлечениях. Вечером телевизор. Сериалы, шоу, новости. Картинка мелькала, герои говорили слова, я смотрел. Но всё, что я ощущал, это лёгкий шум в голове, который помогал не слышать собственную тишину. Я смотрел часами – и не мог вспомнить сюжет на следующий день. Мне казалось, я наливал в самого себя воду через дуршлаг. Она тут же уходила сквозь дырки.

Я пытался заниматься спортом. В спортзале я двигал штангу, бегал, выполнял упражнения. Снаружи я выглядел нормально: пот, усталость, работа мышц. Но внутри это никогда не становилось чем‑то больше. Всё то же механическое «надо». Надо держать форму. Надо поддерживать тонус. Надо соответствовать картинке успешного мужчины. Это не было наслаждением движением. Это не было даже настоящей заботой о себе. Это была галочка. Очередная отметка на чек‑листе: «Сделал».

Даже секс стал похож на физическую разрядку. Это было не о близости, не о соединении с другим человеком, не о том, чтобы раскрыться, почувствовать, поделиться. Это был набор движений, предсказуемый сценарий, в финале которого организм делал то, что должен. Я выполнял роль любовника так же, как выполнял роль коллеги на совещании. Тело участвовало. Душа – нет. Это была притворная игра, где актёр знает, как сделать, чтобы всё выглядело правильно. Но за этим не стояло ничего настоящего.

И так во всём. Я мог покупать вещи – новую одежду, гаджеты, технику. Первые часы было ощущение новизны. Я рассматривал покупку, исследовал её, пользовался. Но на следующий день она превращалась в очередной предмет среди сотни таких же. Она теряла ценность мгновенно. Я снова чувствовал пустоту и думал: «Значит, надо купить что‑то ещё». Так я бежал всё быстрее и быстрее в колесе потребления. Новая машина, новое путешествие, новый телефон. Иллюзия, что внешнее заполняет внутреннюю дыру. Но дыра только расширялась.

Семья. Самая болезненная часть. Я должен был радоваться, глядя в глаза своих близких. Я должен был чувствовать благодарность, поддержку, любовь. Но часто я сидел рядом и ощущал себя туристом в чужой жизни. Я присутствовал физически, но был эмоционально мёртв. Мы могли разговаривать, обсуждать планы, даже смеяться вместе над чем‑то. Но во мне это не отзывалось. Отголоски были, но пустые. Я понимал умом: вот сейчас нужно улыбнуться. И я улыбался. Вот здесь важно поддержать. И я поддерживал. Но это была функция, а не чувство.

Я начал замечать, что для меня все лица становятся одинаковыми. Как будто я переставал различать мелкие нюансы. Люди были формами – улыбающимися, хмурыми, шутящими. Их эмоции звучали, но не находили отклика во мне. Как будто я смотрел на кино с отключённым звуком. Картинка идёт, сюжет понятен, но ты ничего не чувствуешь. Я был сторонним зрителем собственной жизни.

И, наверное, самое страшное – я привык к этому. Я начал считать это нормой. Я говорил себе: «Так живут все. Все бегут, все устали, у всех есть обязанности. Взрослая жизнь – это именно это. Ты двигаешься, выполняешь, обеспечиваешь и не ждёшь ничего особенного». Я убедил себя, что так и должно быть.

Но иногда трещины прорывались. Иногда меня накрывало внезапное ощущение бессмысленности. Я мог сидеть на работе и смотреть на экран с таблицами, где цифры мелькают, и вдруг понимал: «Я мог бы умереть прямо сейчас – и ничего не изменилось бы. Таблицы будут заполнены другим. Встречи будут вести другие. Все пойдёт своим чередом. Моя роль заменяема. Меня нет».

Этот холодный шёпот пугал. Поэтому я снова с головой уходил в привычные дела, чтобы не слышать его. Я закидывал себя навязчивыми занятиями. Новые проекты. Дополнительные задачи. Внешние активности. Я создавал бесконечный шум вокруг себя, чтобы заглушить тишину внутри.

Но тишина становилась только громче.

Мир перестал доходить до меня. Я научился блокировать всё подряд – звуки, запахи, прикосновения. Это была как анестезия, только не хирургическая, а духовная. Я не чувствовал боли, но и радости тоже не чувствовал. Всё было серым. Не чёрным, не белым. Серым. Это пугало меня больше всего – не то, что было плохо, а то, что не было ничего.

Утром я мог стоять под душем пятнадцать минут, смотреть в одну точку и не думать вообще ни о чём. Пустота. В голове – пустота. Это не было медитацией или покоем. Это было отсутствие. Как будто центр управления отключился, а тело продолжало выполнять программу.

Я стал забывать слова. Не сложные термины, а простые, обычные слова. В разговоре я мог остановиться посреди фразы, потому что не помнил, как называется то, что хотел сказать. Словарь сжимался. Мысли упрощались. Всё было сведено к минимуму – да, нет, хорошо, плохо, надо, не надо. Нюансы исчезли.

И в то же время я овладел удивительным навыком – я научился имитировать человека настолько точно, что даже близкие люди не замечали подмены. Я знал, где кивнуть, где улыбнуться, какую интонацию использовать. Я стал идеальным актёром. Так хорошо, что иногда даже сам забывал, что играю.

В сексе я научился делать правильные движения, издавать правильные звуки, создавать впечатление страсти. Партнёрша была довольна. Я тоже делал вид, что доволен. Но на самом деле я мог думать о работе, о завтрашних планах, о чём угодно. Тело работало на автопилоте.

В разговорах с друзьями я научился задавать правильные вопросы, чтобы они говорили больше, а мне не приходилось ничего чувствовать или делиться. «А как у тебя дела?» – и человек рассказывал полчаса. Я кивал, поддакивал, вставлял реплики типа «понимаю» или «да уж». Они думали, что я участвую в беседе. А я был далеко.

Даже радость я научился имитировать. Когда происходило что‑то хорошее – повышение, успех в проекте, семейный праздник – я знал, что нужно быть счастливым. И я был. Внешне. Я поднимал настроение другим, говорил правильные слова, совершал правильные жесты. Все видели во мне радостного человека. Но внутри ничего не происходило. Как будто кто‑то включил лампочку в пустой комнате – свет есть, а освещать нечего.

Постепенно я понял, что превратился в высокотехнологичного робота. Робота, который умеет имитировать человеческие реакции, но не переживает их. Мои эмоции стали как спецэффекты в кино – очень реалистично выглядят, но их на самом деле нет.

И это стало моей нормой. Моей новой личностью. Человек-функция. Человек-ответ. Человек-решение. Я всегда знал, что сказать и как себя вести. Но я никогда не знал, что чувствую. Потому что не чувствовал ничего.

Смерть чувств – это не одномоментное событие. Это медленный процесс. Сначала умирают яркие эмоции – экстаз, восторг, отчаяние. Потом – средние: радость, грусть, гнев. В конце исчезают тонкие оттенки – нежность, благодарность, лёгкая печаль. И остаётся ровная линия. Функционирование без переживания.

Мне стало казаться, что все вокруг тоже такие же. Что весь мир – это огромная имитация. Что все мы играем в жизнь, а не живём. Что никто не чувствует по‑настоящему, просто одни лучше притворяются, другие хуже. И от этой мысли становилось ещё более пусто. Потому что если все мы – роботы, то кто тогда человек? Где настоящая жизнь?

Я стал ловить себя на мысли, что наблюдаю за собой со стороны. Как будто есть два меня: один действует, другой смотрит. Тот, который действует, знает, что делать – работать, говорить, улыбаться. Тот, который смотрит, молчит и не понимает, зачем всё это. И между ними нет связи. Они существуют параллельно, не пересекаясь.

Иногда я пытался сам с собой разговаривать. Задавал вопросы: «Чего ты хочешь? Что тебе нравится? К чему стремишься?» Но ответа не было. Тишина. Как будто я кричал в пустую комнату. Эхо не возвращалось, потому что не от чего было отталкиваться.

Я попробовал ведение дневника. Каждый вечер садился и пытался записать, что происходило за день, что чувствовал, о чём думал. Но на бумаге появлялись только факты: встал, поехал на работу, провёл совещание, пообедал, вернулся домой. Никаких эмоций, никаких мыслей. Просто список действий. Как отчёт робота о выполненных функциях.

Потом я попробовал специально себя расшевелить. Смотрел фильмы, которые должны были трогать. Слушал музыку, от которой раньше мурашки бежали по коже. Читал книги, которые когда‑то заставляли плакать. Но ничего не работало. Всё отскакивало от меня, как мячик от стены. Я понимал, что это должно быть красиво, грустно, вдохновляюще. Но не чувствовал.

Тогда я пошёл от противного – попытался себя разозлить. Вспоминал несправедливости, обиды, моменты, когда меня обманывали или предавали. Раньше от этих воспоминаний внутри всё кипело. Теперь – ничего. Даже злости не было. Просто знание: «Да, это было неприятно». Но без эмоциональной окраски. Как будто я читал о чужой жизни.

Я понял, что потерял доступ к самому себе. У меня была жизнь, но не было переживания этой жизни. Были события, но не было отношения к ним. Были люди, но не было связи с ними. Я существовал в мире, но мир не существовал во мне.

И самое страшное – мне это не причиняло страданий. Я не мучился от этого состояния. Просто констатировал его как факт. Это было похоже на полную анестезию: ты знаешь, что тебя режут, но не чувствуешь боли. Не чувствуешь вообще ничего.

Анестезия чувств имела одно коварное свойство – она была удобна. Когда ты ничего не чувствуешь, ты ничего не боишься. Нет тревоги, нет волнения, нет переживаний. Ты спокоен всегда. И все вокруг думают, что ты очень уравновешенный человек. Мудрый. Стрессоустойчивый. Надёжный.

Но платить за это приходилось дорого. Вместе с болью исчезла и радость. Вместе со страхом – и надежда. Вместе с тревогой – и предвкушение. Я превратился в плоское существо. Двумерного человека в трёхмерном мире.

Семейные праздники стали особенно мучительными. Все смеются, радуются, обнимаются. Дети счастливые, взрослые довольные. А я сижу среди них как статуя. Улыбаюсь в нужный момент, говорю нужные слова, выполняю нужные ритуалы. Но не участвую в празднике. Я его наблюдаю. Со стороны.

Это было как смотреть на жизнь через толстое стекло. Ты видишь, что происходит, понимаешь, что люди счастливы или грустны, но не можешь прикоснуться к этим эмоциям. Между тобой и жизнью – непроницаемый барьер.

Я начал избегать ситуаций, где от меня ожидали эмоциональной включённости. Не ходил на дни рождения близких друзей, пропускал семейные торжества, отказывался от поездок, где нужно было бы радоваться и впечатляться. Мне было легче оставаться дома, в своей пустоте, чем притворяться среди живых людей.

Но работа – другое дело. Там эмоции не требовались. Там нужны были результаты, решения, эффективность. И я был отличным сотрудником. Потому что ничто не отвлекало меня от задач. Ни переживания, ни волнения, ни сомнения. Я работал как машина – чётко, быстро, качественно.

Коллеги восхищались моим спокойствием в стрессовых ситуациях. «Как ты это делаешь? Такой проект, такие сроки, а ты спокоен как удав», – говорили они. Если бы знали, что я не спокоен, а просто пуст. Что спокойствие и пустота – разные вещи.

Спокойствие – это когда ты чувствуешь, что всё под контролем. Пустота – это когда ты вообще ничего не чувствуешь. Спокойствие даёт силу. Пустота – забирает её.

Но спокойствие выглядит солиднее, поэтому общество одобряло моё состояние. Меня хвалили, повышали, ставили в пример. «Вот на кого надо равняться – никогда не теряет самообладания». И я начал гордиться своей пустотой. Превратил недостаток в достоинство.

Это был очень опасный самообман. Потому что когда ты начинаешь ценить свою внутреннюю смерть, выбраться из неё становится почти невозможно. Зачем что‑то менять, если все тебя хвалят?

Я построил целую философию вокруг своего состояния. «Эмоции – это слабость, – говорил я себе. – Чувства мешают принимать правильные решения. Я эволюционировал дальше обычных людей. Я научился жить разумом, а не сердцем». Это звучало красиво и логично. Но это была ложь.

Разум без сердца – это не эволюция, а деградация. Это не мудрость, а смерть. Потому что именно чувства делают нас людьми. Именно эмоции дают смысл нашим решениям. Без них любая логика становится бессмысленной.

Но я этого не понимал. Я думал, что нашёл идеальный способ существования. Без боли, без страданий, без хаоса чувств. Я считал себя просветлённым. А на самом деле был просто мёртвым.

И чем дольше я находился в этом состоянии, тем сложнее становилось из него выйти. Пустота затягивала, как болото. Каждый день без чувств делал следующий день ещё более бесчувственным. Я отвыкал от эмоций, как отвыкают от физических нагрузок. Мышцы души атрофировались.

Иногда я пытался вспомнить, какой я был раньше. Что чувствовал, чему радовался, о чём мечтал. Но воспоминания были как стёртые фотографии – что‑то угадывается, но детали не различить. Я помнил факты, но не помнил переживаний. Знал, что когда‑то был влюблён, но не мог вспомнить, каково это – любить.

Это было похоже на амнезию, только не памяти, а чувств. Я потерял не информацию, а способность её переживать. И без этой способности вся информация превращалась в бессмысленный набор данных.

Постепенно я начал понимать, что превратился в очень сложную компьютерную программу. Я мог обрабатывать входящие сигналы, анализировать их, выдавать соответствующие реакции. Но я не мог чувствовать. А без чувств любая реакция была просто имитацией.

Я стал экспертом по имитации. Я знал, как изобразить любую эмоцию так, чтобы окружающие поверили. Радость, грусть, удивление, гнев – у меня был готовый набор мимических схем и поведенческих паттернов для каждого случая. Я включал нужную программу в нужный момент.

Но самое ужасное было не то, что я обманывал других. Самое ужасное – что я начал обманывать самого себя. Я настолько хорошо изображал эмоции, что иногда сам верил в их подлинность. «Смотри, я же смеюсь, значит, мне весело», – думал я. Но смех был только сокращением определённых мышц, а не выражением радости.

Это была очень тонкая подмена. Внешние проявления эмоций без внутреннего содержания. Форма без сути. Театр одного актёра, где зрителем был он сам.

И в этом театре я проводил всё своё время. Утром надевал маску успешного профессионала. Днём – маску заботливого коллеги. Вечером – маску любящего семьянина. Каждая маска имела свой набор реплик, жестов, выражений лица. Я менял их так часто, что перестал помнить, как выглядит моё настоящее лицо.

А может быть, настоящего лица уже не было. Может быть, под всеми масками была только пустота. И маски держались не на лице, а в воздухе, сами по себе. А я исчез где‑то в процессе их смены.

Эта мысль пугала меня больше всего. Что я потерял не только способность чувствовать, но и способность быть. Что я превратился в набор ролей без исполнителя. В спектакль без актёра.

Иногда я ловил себя на попытках найти себя настоящего. Садился в тишине, закрывал глаза и спрашивал: «Кто я? Что я хочу? Что чувствую?» Но ответа не было. Только эхо вопроса, отражающееся от пустых стен внутри меня.

Я пробовал разные техники самопознания. Медитацию, йогу, психологические тесты. Но все они требовали наличия того, кто познаёт. А у меня создавалось впечатление, что познавать некому. Что объект исследования отсутствует.

Это было как пытаться изучить пустую комнату. Можно описать её размеры, освещение, архитектуру. Но нельзя понять, что в ней есть, потому что в ней ничего нет.

Моя внутренняя комната была именно такой – пустой. Просторной, может быть даже красивой, но абсолютно пустой. И эта пустота эхом отзывалась на любые попытки её заполнить.

Я пробовал заполнить её книгами – читал философию, психологию, духовную литературу. Но знания ложились мёртвым грузом, не превращаясь в понимание. Я мог пересказать теории о смысле жизни, но не мог найти смысл в своей жизни.

Я пробовал заполнить её людьми – заводил новые знакомства, посещал мероприятия, вступал в сообщества. Но связи получались поверхностными. Я был среди людей, но не с людьми. Присутствовал физически, но отсутствовал эмоционально.

Я пробовал заполнить её деятельностью – брался за новые проекты, изучал новые навыки, путешествовал в новые места. Но всё это скользило по поверхности, не проникая глубже. Как капли воды по стеклу – видны, но не впитываются.

И постепенно я понял – проблема не в том, что я не могу найти правильное содержание для своей внутренней комнаты. Проблема в том, что у меня нет ключа от неё. Дверь заперта, и я не знаю, где искать ключ.

Более того, я даже не был уверен, что хочу её открывать. Потому что пустота стала моим домом. Привычным, предсказуемым, безопасным. В пустоте нет сюрпризов. Нет разочарований. Нет боли. И это казалось преимуществом.

Но это было ложное преимущество. Потому что в пустоте нет и жизни. А жизнь без жизни – это не жизнь. Это существование. Растительное существование в человеческом теле.

И именно в этом растительном состоянии я находился, когда мир решил мне напомнить, что я всё ещё жив. Напомнить через боль.

Социальные роли стали моей второй натурой. Я носил их как одежду – снимал одну, надевал другую, в зависимости от ситуации. И в каждой роли у меня был свой характер, свои принципы, своя манера поведения.

На работе я был решительным лидером. Говорил чётко, мыслил стратегически, принимал сложные решения. Коллеги видели во мне опору и обращались за советом. Я знал, что сказать в любой ситуации, как мотивировать команду, как добиться результата. Эта роль далась мне легко, потому что в ней не требовалось ничего чувствовать – только думать и действовать.

Дома я превращался в заботливого семьянина. Интересовался делами близких, помогал с бытовыми вопросами, участвовал в семейных ритуалах. Я помнил дни рождения, покупал подарки, планировал отпуска. Со стороны это выглядело как проявление любви. Но на самом деле это была просто хорошо отлаженная система заботы.

В кругу друзей я был душой компании. Рассказывал анекдоты, поддерживал беседу, интересовался жизнью каждого. Умел слушать, давать советы, поднимать настроение. Друзья считали меня отличным собеседником и верным товарищем. Они не знали, что общаются с программой, а не с человеком.

В общественных местах я исполнял роль успешного городского жителя. Был вежлив с официантами, уступал место в транспорте, помогал незнакомым людям. Одевался соответственно статусу, говорил на правильном языке, демонстрировал хорошие манеры. Окружающие видели во мне образцового гражданина.

У меня была отдельная роль для спортзала – настойчивого спортсмена. Для банка – надёжного клиента. Для врача – ответственного пациента. Для каждой социальной ситуации – свой образ.

И самое удивительное – все эти роли исполнялись безупречно. У меня был талант актёра мирового уровня. Я мог войти в любой образ мгновенно и играть его так убедительно, что сам начинал верить в его подлинность.

Но проблема была в том, что между ролями не оставалось места для меня настоящего. Я переходил из одного образа в другой без пауз, без перерывов на то, чтобы побыть самим собой. Потому что самого себя не было.

Утром я просыпался и сразу надевал маску. До вечера менял её несколько раз. Засыпал в маске. И даже во сне продолжал играть – снились мне сюжеты из ролей, а не мои собственные переживания.

Иногда я пытался снять все маски одновременно. Оставался дома один, отключал телефон, не включал телевизор. Просто сидел в тишине и ждал, когда появится мой настоящий голос. Но ничего не происходило. Без роли я превращался в пустое место.

Это было пугающим открытием. Оказывается, я существую только в ролях. Без них я исчезаю. Как актёр, который забыл, кто он такой без сценария.

Но ещё более пугающим было то, что окружающие полностью принимали мои роли за реальность. Никто не видел подмены. Никто не чувствовал фальши. Это означало либо то, что я играю слишком хорошо, либо то, что все остальные тоже играют.

Последняя мысль приводила меня в ужас. А что если весь мир – это огромный театр, где каждый исполняет навязанные ему роли? Что если настоящих людей вообще не существует, а есть только бесконечная игра масок?

Я начал приглядываться к окружающим более внимательно. И действительно увидел признаки актёрства везде. Коллега, который всегда жизнерадостен на работе, но выглядит уставшим в курилке. Жена, которая улыбается в компании, но грустит, когда думает, что её никто не видит. Друг, который рассказывает о своих успехах, но в его глазах читается тревога.

Все мы носили маски. Все играли роли. И никто не хотел признавать, что под маской может ничего не быть.

Общество поощряло эту игру. Оно награждало тех, кто хорошо исполнял социальные роли, и наказывало тех, кто пытался быть настоящим. Быть настоящим означало показывать слабости, сомнения, страхи. А это считалось неприемлемым.

Поэтому мы все научились быть ненастоящими. Мы изучали правила игры и следовали им. Мы соревновались в том, кто лучше изобразит успех, счастье, уверенность. И постепенно забыли, как это – не изображать, а просто быть.

Я стал мастером этой игры. У меня был целый гардероб масок на все случаи жизни. Я мог быстро оценить ситуацию и выбрать подходящий образ. Мог подстроиться под ожидания любой аудитории. Мог быть тем, кем нужно быть в данный момент.

Но за эту универсальность пришлось заплатить дорого. Я потерял связь с собственной сутью. Я перестал понимать, чего хочу на самом деле, потому что всегда хотел того, чего от меня ждали.

Мои желания стали продуктом социальных ожиданий. Я хотел карьерного роста, потому что это считалось правильным. Хотел материального благополучия, потому что это было показателем успеха. Хотел крепкой семьи, потому что это входило в набор "нормального человека".

Но это были не мои желания. Это были желания моих ролей. Лидер хотел карьеры. Потребитель хотел вещей. Семьянин хотел семейного счастья. А что хотел я сам – оставалось загадкой.

Попытки разобраться в собственных желаниях приводили к когнитивному диссонансу. Я задавал себе вопрос: "Чего ты хочешь?" И слышал в ответ хор голосов от разных ролей. Каждая роль тянула в свою сторону, и в результате я оставался на месте, разорванный противоречиями.

Возможно, именно поэтому я и выбрал пустоту. Она была единственным состоянием, в котором все роли молчали. В пустоте не было конфликта желаний, потому что не было желаний вообще. Это была иллюзия покоя.

Но покой и пустота – разные вещи. Покой приходит после бури, когда страсти утихают, но жизнь продолжается. Пустота – это отсутствие и бури, и жизни.

Я выбрал отсутствие и убедил себя, что это мудрость. Но мудрость не в том, чтобы избегать жизни, а в том, чтобы проживать её осознанно.

Осознанность требовала присутствия. А я научился отсутствовать, оставаясь физически на месте. Это был мой главный талант – быть везде и нигде одновременно.

На совещаниях я мог активно участвовать в обсуждении, но мысленно находиться в совершенно другом месте. Дома мог слушать рассказы близких, но не слышать их по‑настоящему. С друзьями мог весело проводить время, но не присутствовать в моменте.

Я стал экспертом по параллельному существованию. Тело было здесь, сознание – где‑то ещё. Это позволяло мне выполнять социальные обязательства, не тратя на них эмоциональную энергию. Экономично, но бесчеловечно.

Постепенно я заметил, что и окружающие часто отсутствуют в разговоре со мной. Мы общались двумя отсутствиями. Два пустых места обменивались фразами, поддерживая иллюзию диалога. Это было комфортно для всех – никто не требовал настоящего присутствия, никто не ждал искренности.

Мы создали мир вежливых призраков, которые вежливо взаимодействуют друг с другом, не касаясь никого по‑настоящему. И этот мир казался мне нормальным. Более того, я считал его цивилизованным.

"Вот как должны жить культурные люди, – думал я. – Без лишних эмоций, без навязчивости, без попыток проникнуть во внутренний мир другого. Каждый в своих границах, каждый выполняет свою роль, никто никому не мешает."

Но это была цивилизация мертвецов. Красивая, упорядоченная, но мёртвая.

И в этой цивилизации я был образцовым гражданином. Я соблюдал все неписаные правила отсутствия. Не проявлял излишней заинтересованности. Не задавал слишком личных вопросов. Не показывал свои настоящие чувства, потому что их у меня не было.

Мой дом стал отражением моего внутреннего состояния. Всё в нём было правильно и красиво, но безжизненно. Дорогая мебель, качественная техника, стильные аксессуары – но никакой души. Как в шоуруме, где всё предназначено для показа, а не для жизни.

Я мог часами ходить по этому дому и не чувствовать себя дома. Он был декорацией для моих ролей, но не местом, где живёт моя душа. Потому что души не было.

Книжные полки были заполнены умными книгами, которые я покупал, чтобы выглядеть интеллектуалом. Читал ли я их? Иногда. Понимал ли? В теории да. Проживал ли? Никогда.

На стенах висели картины, которые должны были демонстрировать мой художественный вкус. Нравились ли они мне? Я не знал. У меня не было собственного вкуса. Был только набор представлений о том, что должно нравиться человеку моего статуса.

В гардеробе была одежда, которая делала меня похожим на успешного человека. Удобна ли она была? Красива ли? Подходила ли мне? Эти вопросы не возникали. Важно было только соответствие образу.

Вся моя жизнь была построена по принципу "как должно быть", а не "как хочется". Я ел в ресторанах, которые считались хорошими. Отдыхал в местах, которые были модными. Общался с людьми, которые были полезными. Но ничего из этого не доставляло удовольствия.

Удовольствие вообще исчезло из моего словаря. Было "правильно" и "неправильно", "полезно" и "вредно", "нужно" и "не нужно". Но не было "приятно" или "неприятно". Эти категории потеряли смысл.

Я превратился в идеального потребителя и идеального производителя одновременно. Потреблял то, что положено потреблять. Производил то, что положено производить. Жил в соответствии с социальными алгоритмами.

Эти алгоритмы были очень детальными. Они описывали, как должен выглядеть успешный мужчина моего возраста, что он должен покупать, где отдыхать, о чём говорить, к чему стремиться. И я следовал этим инструкциям буквально.

Инструкции говорили: "Успешный человек должен иметь хобби". Я завёл хобби. Несколько. Фотографию, потому что это творческо. Теннис, потому что это элитно. Коллекционирование вин, потому что это изысканно. Но ни одно из этих занятий не приносило радости. Это были просто галочки в списке "атрибуты успешной жизни".

Инструкции говорили: "Нужно путешествовать, расширять кругозор". Я путешествовал. Посетил десятки стран, сотни музеев, тысячи достопримечательностей. Делал фотографии на фоне известных памятников. Покупал сувениры. Рассказывал потом друзьям об "удивительных впечатлениях". Но впечатлений не было. Были только километры, отели и чеки.

Инструкции говорили: "Важно поддерживать физическую форму". Я регулярно ходил в спортзал, следил за питанием, проходил медицинские обследования. Моё тело функционировало как швейцарские часы. Но это было не заботой о себе, а обслуживанием механизма.

Я относился к собственному телу как к служебному автомобилю. Заправлял качественным топливом, регулярно проводил техосмотр, поддерживал в исправном состоянии. Но не любил его. Даже не воспринимал как своё. Это был инструмент для выполнения функций.

Секс тоже превратился в техническое обслуживание. Регулярная разрядка напряжения, как спуск пара из котла. Никакой близости, никакой страсти, никакого единения. Просто биологическая функция, которую нужно выполнять для поддержания здоровья.

Партнёрша в этом процессе была такой же функциональной единицей, как и я сам. Мы исполняли друг для друга роли любовников, но не были любовниками. Мы имитировали страсть, но не чувствовали её.

И это устраивало всех. Потому что настоящая страсть требует уязвимости, а уязвимость была недопустима в нашем мире контролируемых эмоций.

Контроль стал моей религией. Я контролировал своё поведение, свои слова, свои реакции. Я контролировал окружающую среду, планировал каждый день, предусматривал возможные сценарии развития событий. Я жил в иллюзии, что контролирую свою жизнь.

Но на самом деле жизнь контролировала меня. Вернее, не жизнь, а те социальные программы, которые я принял за свою жизнь. Я был марионеткой, которая думала, что дёргает за собственные ниточки.

Ниточки дёргали реклама, мода, общественное мнение, корпоративная культура, семейные традиции. Сотни невидимых кукловодов управляли моими движениями, а я считал себя свободным человеком.

Свобода для меня была синонимом одиночества. Я был свободен, когда оставался один в своём пустом доме с пустыми мыслями. Но это была не свобода, а изоляция. Настоящая свобода начинается с authenticity, с подлинности. А у меня подлинности не было.

Я попытался найти её в потреблении. Купил дорогую машину, думая, что она выразит мою индивидуальность. Но машина оказалась такой же, как у половины моих коллег. Мы все выражали свою индивидуальность одинаково.

Попробовал найти подлинность в еде. Ходил в рестораны, изучал винную карту, учился различать оттенки вкуса. Но мои рецепторы были так же мертвы, как и эмоции. Я мог рассказать о танинах и кислотности, но не чувствовал удовольствия от еды.

Искал себя в искусстве. Посещал галереи, театры, концерты. Изучал биографии художников, анализировал их творчество, участвовал в обсуждениях. Но искусство не проникало в мою душу. Оно оставалось на поверхности, как краска на стекле.

Пробовал найти смысл в помощи другим. Участвовал в благотворительности, волонтёрских проектах, социальных инициативах. Это выглядело благородно и повышало мою репутацию. Но настоящего сопереживания не было. Я помогал из чувства долга, а не из любви.

Каждая попытка найти себя заканчивалась тупиком. Потому что искал я не в том направлении. Я искал себя во внешнем мире, а нужно было искать внутри. Но внутри была пустота, и я боялся туда заглянуть.

Пустота пугала меня больше всего. Поэтому я заполнял каждую минуту деятельностью. Работа, встречи, спорт, развлечения, путешествия – бесконечный поток активности, который не оставлял времени для размышлений.

Я боялся тишины. В тишине начинали звучать вопросы, на которые у меня не было ответов. "Зачем ты всё это делаешь? Что тебе это даёт? Кем ты хочешь быть?" Эти вопросы пробуждали тревогу, и я спасался от них в шуме.

Шум стал моим наркотиком. Постоянный звуковой фон – музыка, телевизор, радио в машине, подкасты в наушниках. Я не переносил полной тишины. В ней было слишком много пространства для неудобных мыслей.

Визуальный шум тоже помогал. Социальные сети, новостные ленты, видеоролики – бесконечный поток информации, который занимал внимание и не давал сосредоточиться на внутренних переживаниях. Я мог часами скроллить ленту, не запоминая ни одной публикации.

Информационная диета стала такой же бессмысленной, как и пищевая. Я потреблял гигабайты контента, но не усваивал ничего. Всё проходило транзитом, не задерживаясь в сознании.

Это было симптомом более глубокой проблемы. Я потерял способность концентрировать внимание на чём‑то одном. Мой фокус стал рассеянным, поверхностным, скользящим. Я мог делать несколько дел одновременно, но ни одно из них не делал хорошо.

Многозадачность превратилась в неспособность к однозадачности. Я не мог просто есть, не включив телевизор. Не мог просто идти, не разговаривая по телефону. Не мог просто думать, не отвлекаясь на уведомления.

Мой мозг стал походить на компьютер с десятками открытых вкладок. Все программы работали одновременно, расходуя ресурсы, но ни одна не работала эффективно.

Эффективность стала моим богом. Я оптимизировал всё – маршруты, расписание, процессы, даже отдых. У меня были приложения для контроля времени, списки задач, системы планирования. Я превратил жизнь в проект по улучшению производительности.

Но производительность чего? К чему я стремился? Какую цель преследовал? Эти вопросы не возникали. Важно было двигаться быстро, а направление движения казалось вторичным.

Я бежал всё быстрее по дороге, которая вела в никуда. Но остановиться было страшно, потому что тогда пришлось бы признать бессмысленность бега.

Движение создавало иллюзию жизни. Пока я двигался, можно было думать, что я живу. Остановка грозила разоблачением: а вдруг окажется, что жизни нет, есть только движение?

Эта мысль посещала меня всё чаще. Обычно по вечерам, когда активность дня затихала и внутренний голос становился слышнее. Я быстро включал телевизор или хватался за телефон, чтобы заглушить его.

Но голос становился настойчивее. Он говорил: "Остановись. Посмотри вокруг. Посмотри внутрь. Ты что‑то важное пропускаешь."

"Что я пропускаю? – отвечал я ему. – У меня есть всё. Работа, семья, дом, друзья, хобби. Я успешен, здоров, социально адаптирован. Чего ещё нужно?"

"Тебя нет", – шептал голос.

Эта фраза пронзала меня каждый раз. Потому что была правдой. Меня действительно не было. Были роли, функции, маски, но не было того, кто их носит.

Я попытался опровергнуть этот голос логикой. "Конечно, я есть. Вот моё тело, вот мой паспорт, вот мои дела. Я существую объективно, независимо от моих ощущений."

"Ты функционируешь, – отвечал голос. – Но функционирование – это не существование. Машина тоже функционирует."

И я понял, что превратился в очень сложную машину. Биологический компьютер, который выполняет социальные программы. Но где‑то в процессе программирования потерялся программист.

Кто написал код, по которому я живу? Кто задал параметры успеха? Кто определил мои цели? Не я. Я только исполнитель чужих алгоритмов.

Эта мысль была одновременно освобождающей и пугающей. Освобождающей, потому что снимала с меня ответственность за выбор жизненного пути. Пугающей, потому что лишала меня иллюзии контроля.

Если я не автор своей жизни, то кто? Общество? Культура? Эволюция? Случай? И есть ли вообще возможность стать автором, или мы все обречены быть персонажами чужих историй?

Эти вопросы приводили к экзистенциальному кризису, и я снова убегал от них в активность. Но кризис накапливался, как вода за плотиной. Рано или поздно плотина должна была прорваться.

Прорвалась она в самый обычный день, когда ничто не предвещало катастрофы. Я сидел на совещании, слушал очередной отчёт о показателях эффективности. Цифры мелькали на экране, коллеги кивали головами, руководитель делал пометки.

И вдруг меня накрыло ощущение абсурдности происходящего. Мы сидели в дорогом офисе, обсуждали проценты прироста, строили планы на будущее. А для чего? Чтобы проценты выросли ещё больше? Чтобы планы стали ещё амбициознее?

Я посмотрел на лица коллег и увидел в них ту же пустоту, что была во мне. Мы все играли роли заинтересованных профессионалов, но никто не был заинтересован по‑настоящему. Мы имитировали вовлечённость в процесс, который не имел смысла.

"А что если я встану и скажу правду? – мелькнула мысль. – Что если скажу: всё это бессмысленно, мы тратим жизнь на цифры в отчётах, которые никого не делают счастливее?"

Но я не встал. Продолжал сидеть и кивать в нужных местах. Потому что правда была социально неприемлема. Правда разрушила бы иллюзию, в которой мы все нуждались.

После совещания я пошёл в туалет и посмотрел на себя в зеркало. Увидел усталого человека в дорогом костюме. Глаза пустые, лицо напряжённое, улыбка вымученная. "Кто это?" – спросил я своё отражение.

Отражение не ответило. Но в тот момент я понял – пустота достигла критической массы. Больше так продолжаться не могло. Что‑то должно было произойти.

И произошло.

Сначала это было похоже на лёгкую тревогу. Смутное беспокойство, которое я не мог объяснить логически. Всё в жизни шло нормально, даже лучше чем обычно. Проекты успешно завершались, отношения с близкими были стабильными, здоровье не подводило. Но внутри нарастало ощущение, что что‑то не так.

"Что‑то не так" – эта фраза стала лейтмотивом моих мыслей. Я просыпался с ней, засыпал с ней, слышал её в течение дня. Она звучала тихо, но настойчиво, как сигнал тревоги на большом расстоянии.

Сначала я пытался её игнорировать. "Глупости, всё прекрасно. Просто усталость, стресс, переработка. Нужно взять отпуск, съездить куда‑нибудь отдохнуть."

Я взял отпуск. Съездил на курорт. Две недели провёл в пятизвёздочном отеле, загорал, плавал, читал книги. Делал всё, что полагается делать успешному человеку на отдыхе. Но тревога не исчезла. Она просто поменяла декорации.

На курорте я наблюдал других отдыхающих и видел в них ту же пустоту, что была во мне. Люди лежали у бассейна с отсутствующими взглядами, листали социальные сети, делали селфи. Они тоже бежали от чего‑то. Но от чего?

Я попробовал активный отдых. Дайвинг, серфинг, горные походы. Экстрим должен был заставить меня почувствовать себя живым. И действительно, во время скачка адреналина пустота отступала. Но как только острые ощущения заканчивались, она возвращалась.

Более того, она становилась контрастнее. После ярких эмоций серость обычной жизни казалась ещё более серой. И я понял – экстрим не решение, а временный наркоз.

Тогда я попробовал кардинально изменить образ жизни. Сменил работу на более творческую. Переехал в другой район. Завёл новые знакомства. Начал изучать философию и психологию. Записался на курсы личностного роста.

Некоторое время эти изменения создавали иллюзию движения вперёд. Новизна отвлекала от внутренней пустоты. Но постепенно новое становилось привычным, а пустота – всё той же.

Я понял, что проблема не во внешних обстоятельствах. Можно сменить всё вокруг, но если внутри нет жизни, никакие перемены не помогут. Это было как пересаживать пустой горшок из комнаты в комнату в надежде, что в нём что‑то вырастет.

Тогда я обратился к специалистам. Психологи, психотерапевты, коучи – целая армия профессионалов взялась за моё "исцеление". Мы анализировали детские травмы, прорабатывали установки, меняли модели поведения.

Некоторые техники действительно помогали. Я стал лучше понимать механизмы своей психики, научился распознавать деструктивные паттерны, освоил методы самоконтроля. Но понимание не приносило облегчения.

Я мог объяснить, почему чувствую пустоту, но не мог от неё избавиться. Знание оказалось бессильным перед ощущением. Это было как знать теорию плавания, оставаясь на дне бассейна.

Более того, психотерапия иногда усиливала проблему. Чем глубже я копал в себе, тем больше пустоты находил. Каждый новый уровень самопознания открывал новые области внутреннего небытия.

Я попробовал духовные практики. Медитацию, йогу, религию. Искал трансцендентный опыт, который мог бы вернуть смысл существованию. Изучал священные тексты, посещал храмы, беседовал с духовными учителями.

В этих практиках была своя мудрость. Они учили принятию, смирению, поиску высшего смысла. Но и здесь я оставался туристом. Я понимал концепции умом, но не чувствовал их сердцем.

Медитация превращалась в ещё одну технику контроля. Я сидел в позе лотоса, следил за дыханием, повторял мантры. Но вместо просветления получал лишь временную отрешённость. Вместо связи с высшим – ещё большую изоляцию.

Религия требовала веры, а у меня не было веры ни во что. Я мог изучать богословие как интеллектуальную дисциплину, но не мог поверить в существование Бога. Слишком много во мне было рационального скептицизма.

Постепенно я исчерпал все доступные методы спасения от пустоты. Перепробовал всё, что предлагала современная цивилизация для обретения смысла и счастья. Ничего не работало.

И тогда я понял – проблема не в том, что я не нашёл правильный метод. Проблема в том, что я искал спасение во внешних источниках. А спасение должно было прийти изнутри.

Но изнутри не приходило ничего. Там была только пустота, которая с каждым днём становилась всё более ощутимой. Она начала давить на меня, как вода на стенки подводной лодки.

Сначала это давление было почти незаметным. Лёгкое беспокойство, которое можно было списать на усталость. Потом оно усилилось. Тревога стала постоянным фоном моих дней.

Я просыпался с ощущением, что что‑то не так. Засыпал с тем же ощущением. В течение дня оно то затихало, то обострялось, но полностью не проходило никогда.

Тревога была беспредметной. Я не боялся ничего конкретного. Просто чувствовал угрозу, источник которой не мог определить. Это было похоже на страх в тёмной комнате, когда не знаешь, что там скрывается.

Постепенно к тревоге добавились другие симптомы. Бессонница, потеря аппетита, раздражительность. Мой организм подавал сигналы бедствия, но я не знал, как на них реагировать.

Врачи не находили никаких физических причин для недомогания. Анализы были в норме, обследования не выявляли патологий. "Стресс", – говорили они. "Переутомление. Нужно больше отдыхать."

Но отдых не помогал. Чем больше времени у меня было для размышлений, тем сильнее становилось беспокойство. В праздности пустота проявлялась особенно ярко.

Я вернулся к активной деятельности, но и она перестала спасать. Работа, которая раньше отвлекала от внутренних проблем, теперь их усиливала. Каждая задача напоминала о бессмысленности того, что я делаю.

Встречи с друзьями стали пыткой. Я сидел среди весёлых людей и чувствовал себя инопланетянином. Они смеялись, я имитировал смех. Они рассказывали истории, я вставлял комментарии. Но связи не было.

Семейные обязанности превратились в тяжкое бремя. Не потому, что близкие стали хуже. Наоборот, они пытались мне помочь, поддержать, понять. Но я не мог принять их поддержку. Она не доходила до меня через стену пустоты.

Постепенно я начал избегать людей. Отказывался от встреч, пропускал мероприятия, сводил общение к минимуму. Изоляция казалась менее болезненной, чем притворство.

Но в одиночестве пустота становилась ещё более очевидной. Некому было её скрывать, незачем было играть роли. Я оставался наедине с отсутствием самого себя.

Именно тогда пустота начала превращаться в боль. Не физическую боль, а что‑то более глубокое. Экзистенциальная боль от осознания собственного небытия.

Это было как понимание, что ты мёртв, но продолжаешь ходить. Как ощущение, что жизнь проходит мимо тебя, а ты не можешь её ухватить. Как знание, что время безвозвратно уходит, а ты его не живёшь, а просто переживаешь.

Боль нарастала медленно, но неотвратимо. Сначала она была похожа на тоску – смутную, неопределённую. Потом стала более острой, режущей. Наконец, превратилась в агонию.

Я понял – пустота закончилась. Началось что‑то другое. То, чего я так долго избегал, к чему не был готов, но что было неизбежно.

Боль пришла, чтобы разрушить мой искусственный мир и заставить почувствовать себя живым.

И именно с этого момента началась моя настоящая история.

ГЛАВА 2. БОЛЬ

Боль пришла ночью. Не как гость – как хозяин, который возвращается в свой дом и обнаруживает, что там жил чужак. Она не постучала, не спросила разрешения. Просто ворвалась и заявила свои права на территорию моей души.

Я проснулся в три утра с ощущением, что внутри меня что-то сломалось. Не физически – метафизически. Как будто лопнула струна, которая долго держала натяжение, или треснул фундамент, на котором стоял весь мой внутренний дом.

Сначала я подумал, что это сердечный приступ. Боль была именно там, в области сердца. Но пульс был ровным, дыхание не сбивалось, никаких классических симптомов. Это было что-то другое. Что-то такое, для чего в медицине нет названия.

Я сел на край кровати и попытался понять, что происходит. Вокруг была привычная темнота спальни, за окном – ночной город, в доме – тишина. Всё как всегда. Но внутри меня словно включили сирену, которая кричала: "Опасность! Катастрофа! Всё рушится!"

Только рушилось не что-то внешнее. Рушился я сам.

Много лет я строил свою личность как крепость. Толстые стены из достижений и статуса, высокие башни из планов и амбиций, глубокие рвы из рациональности и самоконтроля. Я думал, что построил неприступную цитадель, в которой буду в безопасности от любых житейских бурь.

Но крепость оказалась картонной. И боль прошла через неё, как огонь через сухую траву.

Первой сгорела иллюзия контроля. Я всегда гордился своей способностью управлять эмоциями, планировать будущее, предсказывать реакции людей. Теперь я не мог управлять даже собственным дыханием – оно то учащалось, то замедлялось без всякой логики.

Потом сгорела иллюзия силы. Я считал себя сильным человеком, способным выдержать любые нагрузки. Но эта боль не была нагрузкой, которую можно выдержать. Она была землетрясением, которое разрушает не силой сопротивления, а силой изменения самой реальности.

Затем сгорела иллюзия понимания. Я думал, что знаю себя, понимаю мотивы своих поступков, могу объяснить свои реакции. Но то, что со мной происходило, не поддавалось объяснению. Это было за пределами моих интеллектуальных карт.

И наконец сгорела главная иллюзия – иллюзия того, что я есть. Потому что тот, кем я себя считал, не мог испытывать такую боль. Значит, либо боль была не настоящей, либо не настоящим был я.

Боль была очень настоящей.

Она не походила ни на что из того, что я переживал раньше. Физическая боль имеет локализацию – болит зуб, нога, голова. Эмоциональная боль имеет причину – потерю, разочарование, обиду. Эта боль была тотальной и беспричинной.

Она заполняла всё пространство моего существования. Когда я пытался сосредоточиться на работе – она была в каждой мысли. Когда ел – в каждом куске. Когда говорил с людьми – в каждом слове. Не было места, где её не было бы.

И при этом она не имела очевидного источника. Никто меня не предавал, не бросал, не оскорблял. Никто не умирал, не уходил, не разочаровывал. Внешне в моей жизни всё было стабильно. Боль родилась внутри, из самой сердцевины моего бытия.

Сначала я попытался её рационализировать. "Это депрессия, – говорил я себе. – Или невроз. Химический дисбаланс в мозге. Нужно обратиться к врачу, получить правильный диагноз, начать лечение."

Я обратился к психиатру. Прошёл обследование, сдал анализы, заполнил кучу тестов. Доктор выписал антидепрессанты и сказал: "Через месяц станет легче."

Месяц прошёл. Лекарства притупили остроту ощущений, но боль никуда не делась. Она просто стала более вязкой, менее пронзительной. Как будто её завернули в вату – она стала мягче, но не исчезла.

Тогда я понял – таблетки лечат симптом, но не причину. А причина была глубже любой химии.

Я попробовал психотерапию. Долгие беседы о детстве, о родителях, о формирующих событиях. Мы раскапывали травмы, анализировали паттерны, работали с установками. Иногда казалось, что мы нащупываем корень проблемы.

Но каждый раз, когда я думал, что понял источник боли, она оказывалась глубже. Под каждым объяснением лежало ещё одно объяснение. Под каждой травмой – ещё одна травма. Это было как копать колодец в песке – чем глубже копаешь, тем больше песка осыпается сверху.

Постепенно я начал подозревать, что ищу не там. Боль была не результатом того, что со мной случилось. Она была результатом того, что со мной не случилось. Не следствием присутствия чего-то плохого, а следствием отсутствия чего-то важного.

Чего именно – я не знал. Но отсутствие было таким полным, таким абсолютным, что создавало своё собственное присутствие. Как чёрная дыра, которая невидима, но искривляет пространство вокруг себя.

Моя чёрная дыра искривляла всё в моей жизни. Работа теряла смысл – зачем делать то, что не приносит радости? Отношения становились фальшивыми – как можно любить, если не чувствуешь любви? Планы на будущее казались издевательством – какое будущее, если настоящего нет?

Я начал отменять встречи, откладывать проекты, избегать людей. Не из-за нежелания – из-за неспособности. Боль высасывала из меня энергию, как вампир высасывает кровь. К концу дня я был измотан, хотя ничего не делал.

Друзья пытались помочь. "Развейся, – говорили они. – Съезди куда-нибудь. Найди хобби. Познакомься с кем-нибудь." Они давали советы из своего опыта, но их опыт не подходил к моей ситуации.

Их боль была от избытка жизни – от потерь, конфликтов, неудач. Моя боль была от недостатка жизни – от пустоты, равнодушия, отсутствия. Методы лечения были кардинально разными.

Семья тоже не понимала. "Возьми себя в руки, – говорила жена. – У тебя есть всё для счастья. Подумай о тех, кому хуже." Она была права с рациональной точки зрения. Но боль не была рациональной.

Более того, понимание того, что у меня есть всё для счастья, только усиливало боль. Если при таких условиях я не могу быть счастлив, значит, дело во мне. Значит, я сломан. Значит, счастье для меня недоступно.

Эта мысль приводила к отчаянию. Можно смириться с несчастьем, если есть надежда, что условия изменятся. Но что делать, если условия идеальны, а несчастье остаётся?

Я стал избегать зеркал. Моё отражение пугало меня. Глаза стали другими – не пустыми, как раньше, а полными страдания. В них было столько боли, что я не мог на неё смотреть.

Но хуже зеркал были фотографии. На старых фото я видел человека, который умел улыбаться. Не изображать улыбку, а именно улыбаться – искренне, открыто, радостно. Когда я это потерял? В какой момент живая улыбка превратилась в социальную маску?

Я пытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал настоящую радость. Не удовольствие от достижения цели, не удовлетворение от решённой задачи, а именно радость – безусловную, непосредственную, детскую.

Не мог вспомнить. Эмоциональная память была стёрта, как жёсткий диск после форматирования. Остались только следы – смутные ощущения того, что когда-то было иначе.

Тогда я попытался искусственно воссоздать радость. Делал то, что должно было меня порадовать – покупал вещи, которые хотел, ел в любимых ресторанах, смотрел фильмы, которые раньше нравились.

Ничего не работало. Всё было как за стеклом – видно, но недоступно. Я мог понимать умом, что это должно быть приятно, но не чувствовать приятность.

Это было как смотреть на еду, будучи сытым, или на кровать, не чувствуя усталости. Стимул был, но потребности не было. А без потребности любой стимул бессмыслен.

Постепенно я понял – проблема не в том, что я не могу получить то, что хочу. Проблема в том, что я ничего не хочу. Желания умерли вместе с чувствами. Осталась только боль желания желать.

Эта боль была особенно мучительной. Хотеть хотеть – это как голодать от сытости, мёрзнуть от жары, задыхаться от избытка воздуха. Логически невозможное состояние, но психологически реальное.

Я завидовал людям, которые страдали от неразделённой любви, нереализованных амбиций, неосуществлённых планов. У них была цель для страдания. Моё страдание было беспредметным.

Они знали, чего хотят, но не могли получить. Я не знал, чего хочу, поэтому не знал, что получать. Их проблему теоретически можно было решить – найти другую любовь, поставить новые цели, изменить планы. Мою проблему решить было невозможно, потому что она заключалась в отсутствии проблемы.

Парадоксально, но самым болезненным было именно это – отсутствие конкретной причины для боли. Если бы кто-то меня предал, я бы мог злиться. Если бы что-то потерял, мог бы горевать. Если бы заболел, мог бы бороться.

Но против чего бороться, если враг – это отсутствие самого себя?

Я пробовал разные стратегии борьбы. Сначала – отрицание. "Это временно, – говорил я себе. – Просто трудный период. Скоро всё наладится." Но время шло, а ничего не налаживалось.

Потом – торг. "Если я буду больше работать / лучше заботиться о семье / активнее заниматься спортом, боль уйдёт." Я выполнял условия сделки, но боль не выполняла свою часть договора.

Затем – гнев. "Почему это происходит со мной? Что я сделал не так? За что такое наказание?" Гнев был даже приятен после долгого периода эмоционального онемения. Но он быстро выгорал, не найдя достойной мишени.

После гнева пришла депрессия. Не клиническая депрессия, которую лечат таблетками, а экзистенциальная – от понимания безвыходности ситуации. Я не мог изменить то, что со мной происходило, потому что не понимал, что это такое.

И наконец – принятие. Самый сложный этап, потому что принять нужно было не потерю чего-то, а отсутствие всего. Принять пустоту как данность, боль как спутника, бессмысленность как норму.

Принятие не принесло облегчения, как обещали книги по психологии. Оно принесло только ясность. Я ясно увидел своё состояние, не пытаясь его приукрасить или объяснить.

Я был мёртв при жизни. Не метафорически мёртв – буквально. Во мне не было той искры, которая делает существование жизнью. Я функционировал, но не жил.

Эта ясность была одновременно ужасающей и освобождающей. Ужасающей, потому что показывала масштаб катастрофы. Освобождающей, потому что прекращала бессмысленную борьбу с симптомами.

Я перестал искать лекарство от боли и начал искать её смысл. Зачем она пришла? Что хочет мне сказать? Какую роль играет в моей истории?

И тогда я понял – боль была не болезнью, а диагнозом. Не проблемой, а указанием на проблему. Не врагом, а союзником, который пытался меня спасти.

Она пришла, чтобы разрушить ложную жизнь и расчистить место для настоящей. Она была хирургом, который удаляет опухоль, не обращая внимания на крики пациента. Опухолью была моя искусственная личность.

Много лет я строил себя из чужих материалов – социальных ожиданий, культурных норм, семейных традиций. Получилось красиво снаружи, но внутри было пусто. Боль показала мне эту пустоту.

Показала не для того, чтобы я страдал, а для того, чтобы я начал заполнять её правильным содержанием. Но сначала нужно было до конца разрушить неправильное.

И разрушение продолжалось.

Боль ломала одну за другой все мои защитные системы. Рациональность, которой я так гордился, оказалась бессильной против иррационального страдания. Самоконтроль, который считал своим главным достоинством, не мог контролировать неконтролируемое.

Социальные маски, которые носил автоматически, начали спадать сами собой. Я больше не мог изображать успешного человека, потому что успех потерял смысл. Не мог играть роль счастливого семьянина, потому что счастье стало недоступным.

Люди начали замечать перемены. "Ты изменился, – говорили они. – Что-то с тобой не так." И они были правы. Со мной было не так всё. Но впервые в жизни это "не так" было честным.

Я перестал врать – себе и другим. Когда спрашивали "Как дела?", отвечал "Плохо" вместо привычного "Нормально". Когда предлагали развлечения, говорил "Не хочу" вместо вежливых отговорок.

Честность пугала окружающих. Они привыкли к социальным ритуалам, в которых все делают вид, что у всех всё хорошо. Мой отказ от этого ритуала нарушал негласные правила игры.

Некоторые пытались меня "исправить". Давали советы, приводили примеры, убеждали "взяться за ум". Они думали, что я сломался и нужно меня починить. Не понимали, что я не сломался, а сломалось то, что мною притворялось.

Другие просто отдалились. Депрессивные люди неудобны в обществе. Они напоминают о хрупкости благополучия, о том, что за фасадом успеха может скрываться бездна. Лучше таких не замечать.

Я не обижался на отдаление. Наоборот, был благодарен за честность. Лучше открытое избегание, чем притворная поддержка.

Постепенно мой социальный круг сузился до нескольких человек, которые могли вынести правду о моём состоянии. Не обязательно понять – просто вынести.

С ними я мог быть собой. Вернее, тем, что от меня осталось. Это было немного, но это было настоящее.

В эти моменты искренности боль иногда отступала. Не исчезала, но становилась более терпимой. Как будто она тоже уставала от постоянного напряжения и позволяла себе передохнуть.

Я начал замечать, что боль приходит волнами. Периоды острого страдания сменялись периодами тупой тоски. Иногда случались короткие затишья, когда я мог почти нормально функционировать.

Эти затишья давали надежду. "Может быть, всё-таки проходит?" – думал я. Но потом волна накрывала снова, и я понимал – боль никуда не делась, просто набиралась сил.

Постепенно я научился различать виды боли. Утренняя боль была особенно острой – после сна сознание было незащищённым, и реальность обрушивалась всей тяжестью. Вечерняя боль была более размытой, смешанной с усталостью дня.

Была боль одиночества – когда понимаешь, что никто не может тебе помочь. Была боль понимания – когда видишь правду о себе и мире. Была боль бессилия – когда хочешь что-то изменить, но не знаешь как.

Каждый вид боли требовал своего отношения. С утренней нужно было просто переждать первый час, пока сознание не привыкнет к реальности. С вечерней помогала физическая усталость. С болью одиночества – принятие того факта, что некоторые пути нужно проходить в одиночку.

Самой сложной была боль понимания. Она приходила в моменты особенной ясности, когда я видел всю картину целиком – что я потерял, где нахожусь, что меня ждёт. Эта боль была чистой, без примесей, и потому особенно жестокой.