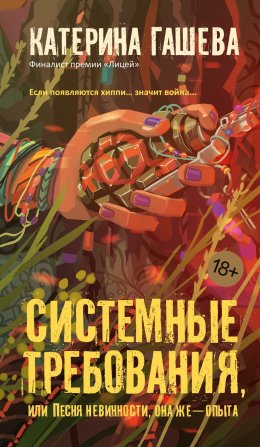

Системные требования, или Песня невинности, она же – опыта

Азбука. Голоса

© К. М. Гашева, 2025

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025

Издательство Азбука®

От автора

Главное, что я хочу подчеркнуть, – это не автобиографический роман; он не основан на реальных событиях, даже когда события и люди могут быть узнаны читателем.

Я задумала его, дописывая свой первый нефантастический текст. Нет, вру, второй. Первым была посвященная моим подругам повесть «Они держались за руки и шли». Сюжетно она всплывает и здесь, но там был, выражаясь современным языком, «автофикшен», а здесь – точно нет.

От изначальной идеи сохранились две рукописные странички (я пришла со смены на детском телефоне доверия и быстро набросала) и идея написать про игру моих сверстников в хиппи.

Потом мне вырезали мозговую опухоль, я почти разучилась ходить и говорить. Писать, в смысле – придумывать, тоже практически не могла. Вот и стала собирать из имеющихся осколков памяти героев, ситуации, мир вообще.

В романе, частичным продолжением, точнее, спин-офф которого стал этот (вместе их можно было бы озаглавить «Война и Мир», но Лев Николаевич уже застолбил словосочетание), была сцена, где умершему герою дарят разные истории и благодаря им он продолжает жить. В реальном мире так ведь тоже нередко происходит, правда?

И вот я собирала, собирала – и собрала и теперь не могу сказать, что у кого-то есть прототипы; скорее наоборот. Нет их и у города, и у вуза, где происходит часть событий, и у мира в целом. Это важно! Потому что любое личное или документальное узнавание станет ошибкой. Документальны, да и то не всегда, только сноски.

Есть еще одна важная вещь. Помните, у Пушкина: «Представляете, какую штуку удрала со мной моя Татьяна… замуж вышла».

Я от своей Кати (видите, даже имя ей подарила) тоже не ожидала многого из того, о чем она думала, говорила, что делала, но не идти же поперек. Вот и Стругацкие писали: «Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему».

Вроде бы все, что хотела?.. Хотя нет.

Читателю может показаться, что в тексте много повторов. Так вот, это не упущение редактора-корректора, а всего лишь попытка дать придуманному мной миру дополнительный шанс выжить.

Наш преподаватель по ВНД[1] Виктория Владимировна Горбунова объясняла необходимость избыточных связей вот на каком примере. Существует расхожее ошибочное утверждение, что человек использует свой мозг всего на десять процентов. Если бы на сто – тогда да! Гений. Титан духа. Беда в том, что на самом деле человек с таким «стопроцентным мозгом» не стал бы ни гением, ни титаном, а мгновенно умер бы от первого же стресса. Избыточные связи необходимы. Природа не дура.

Теперь точно все. Больше ничего не приходит в голову, кроме почти цитаты: «Я всех люблю, без дураков»[2]. Действительно люблю, как же иначе жить?

Катерина Гашева

Пролог

– Вот держи, это роза, лучшая за лето, – сказала Лариса.

Я пожала плечами. Я тогда ничего не смыслила в лете. Лето всегда приходит после весны, после первой, еще майской жары, дождей или даже снега, падающего на буйную, не ожидающую такого зелень. Лето – это когда уже можно залезть в реку, можно носить совсем легкие платья и широкополую панаму, привезенную из Турции. Лето – это каникулы, пауза перед продолжением жизни, точнее, перед подготовкой к ее продолжению.

Готовиться будем долго. Всю пору слякоти, тонущих в луже бурых листьев, зимы и снега и снова слякоти, набухающих почек, первой мать-и-мачехи, клейкой тополиной зелени.

И только потом ты чувствуешь, что вот оно, еще немного – и лето откроет двери, и начнется жизнь. А на самом деле начинается что-то совсем другое. Не лето, нет.

Мне никогда не удавалось додумать эту мысль до конца. Путалась, отвлекалась, откладывала на потом.

Вот сейчас я смотрела на розу и думала, что чувствовать лето можно, если, а точнее, когда оно последнее. Как осень у Шевчука.

А роза цвела. Нет, не так. Роза только собиралась цвести, она крепко сжимала свой бутон, и загибающиеся краешки лепестков казались острыми как бритва. Тронешь – и сразу кровь. Я налила воды в квадратную вазу темного стекла и поставила на кухонный стол. Я, вообще-то, не люблю розы. Они зазнайки, слишком гордые, чтобы их любить. Но сегодня, сейчас – роза была к месту. Не букет, а вот такая вот одинокая. Единичная. Это потому, что первое июля. И потому, что Лариса.

– Знаешь, я придумала идею на этот год. – Лариса запрыгнула на подоконник, повозилась, устраиваясь, задумчиво посмотрела на выпачканные краской пальцы. Поскребла ногтем. – Ты когда-нибудь слышала о системе?

– Системе? – Я понимала, что все равно не угадаю, и прикинулась валенком. – Слышала, конечно. Мне ее Яша недавно переставлял на компьютере. Или это когда все строем ходят… В форме.

– Почти. – Лариса смотрела в открытое окно. Мой ответ она пропустила мимо ушей. – Только совсем по-другому…

И она рассказала. В своей обычной манере, когда до последнего непонятно, всерьез она или прикалывается.

– Ты ведь не любишь хиппи? – удивилась я, вспомнив недавний разговор про субкультуры.

Лариса замолчала и стала разглядывать меня, как экспонат в музейной витрине. Я тоже молчала. Я гладила розу по зеленому восковому стеблю, аккуратно огибая пальцем шипы. Что-то было не так. Как будто правда последнее лето.

Лариса отвернулась к стене.

– Это не имеет значения, – сказала она. – Я уеду на две недели.

А мне ее «система» показалась вдруг отличной. Мы все станем хиппи, будем жить коммуной. Мир. Дружба. Свободная любовь.

Я еще раз погладила розу.

– Куда это?

– Неохота рассказывать. – Лариса махнула рукой. – Ну, пока.

Снова настал день, когда Скворцову все надоело. Не было работы, дома, смысла. Он, конечно, мог забить. Работа найдется, такая, как надо. Дом образуется. Деньги кое-какие и так есть. Но было что-то еще, невысказанное, слепое. Скворцов вынул из тайника кургузый пистолет и взвесил в ладони.

Время как раз подходящее – осень. Самое верное для самоубийства. Не то, когда листья розовые, желтые, алые, фиолетовые, школьницы и студентки собирают букеты и фотографируются на фоне.

Это все еще лето. Бабье, оно же индейское. Потом приходят дожди, холодные, затяжные, смывающие яркие краски. Вот тогда и начинается осень без причины и смысла. Некрасивая, почти голая.

Зонты Скворцов всегда мгновенно терял, а потому обходился без. Последний автобус тяжко вздохнул и высадил его на конечной.

Сверху сыпалась серая холодная вода. Скворцов раскурил сигарету, по привычке спрятав ее от дождя в кулак, нащупал ногами тропу, пролез под трубами и двинул по раскисшему грейдеру мимо черных глухих заборов.

Такие места со времен советского новояза назывались мичуринскими садами. Селекцией здесь, понятно, не занимались. Здесь не жили. В лучшем случае держали огородики плюс пару-тройку кустов давно выродившихся малины-крыжовника-смородины и искренне гордились, если удавалось собрать урожай.

Скворцов шел и машинально представлял, как эта местность выглядит сверху. Неказистые, сляпанные из говна на скорую руку хибары, выпотрошенные грядки с кучами гниющей ботвы, хлипкие парники из старых оконных рам, ржавые бочки и прочие емкости с черной стоялой водой. Человека на дороге почти не видно. И зарево городской засветки на бóльшую половину низкого от туч неба.

Тропы под ногами было не разобрать, зато ощущение, что сзади кто-то идет, сделалось почти материальным. С деревьев медленно и неопасно капала вода. Скворцов слегка замедлил шаг. Если стая появится, то вон из-за того бетонного выворотня эпохи непостроенного социализма.

Собаки не подкачали. Стая раздалась с тропы, пропуская человека, чтобы тут же сомкнуться позади. Теперь будут провожать до самого конца, молча, покорно ожидая подачки. Увидев их впервые несколько месяцев назад, Скворцов испугался. И даже не потому, что встретить в ночном лесу десять-пятнадцать голов собачьего бродяжьего племени – не к добру. Он просто узнал державшуюся чуть поодаль серую, с едва заметными подпалинами суку. Тут все было точно, без шанса ошибки. Именно ее восемь лет назад он положил из бесшумки на границе с Ингушетией. Сука умерла правильно. Завалилась на бок, проскребла по палой хвое ногами, и все. Молчала и сейчас. Только иногда забегала вперед, заглядывала в глаза, отскакивала, замирала, прижимая к туловищу перебитую лапу. Смотрела без угрозы или укора. Просто чтобы не забывал.

Когда лес поредел и впереди снова замаячили заборы, собаки отстали. Бродяги не любят открытых пространств.

За спиной ревел и лязгал железными сцепами завод. Работал он, как и положено заводу, безостановочно, а что производил – бог весть.

Скворцов отпер скрипучую калитку и пошел через участок к маленькому, как у дядюшки Тыквы, дому. Внутри не было почти ничего. Старая кровать с пружинной сеткой, печка-буржуйка с длинной коленчатой трубой, стол, два стула. Приятель, отдавая ключи, извинялся, что нет электричества. Скворцов махнул рукой.

Ему и впрямь было безразлично. Особенно теперь, когда все уже решено и нужно только закончить процедуру. Скворцов глянул, как сквозняк колышет трогательную, с овечками и облачками, занавеску, выложил на стол пистолет, выщелкнул обойму, в три движения разобрал. Участия мозгов не требовалось. Руки все делали сами.

Вчера здесь была Лариса.

Когда встретились у института, он сказал, что в садах уже холодно. Ждал, что откажется. Она пожала плечами, отошла к группе однокурсников, о чем-то коротко переговорила с невысокой, почти на голову ниже Скворцова, девушкой. Та кивнула, посмотрела на него и кивнула снова.

– Вот и все. – Лариса улыбнулась и повисла на шее. – С Катей я договорилась, она позвонит бабушке.

– Врешь и не краснеешь?

– А то!

Когда добрались, Скворцов первым делом разжег печь. Черная, она напоминала одноглазого зверя. Блики огня побежали по стенам.

– Чей это дом, я забыла?

– Приятеля.

– Не понимает он ничего… И ты. Тут сейчас здорово. Овечки эти. Я порисую?

И, не дожидаясь ответа, вытащила блокнот.

Он сидел и смотрел на пламя, ставшее из рыжего почти белым…

Дальше вспоминать не хотелось.

По крыше лупил дождь. Наверное, надо оставить записку. В кармане болталась какая-то бумажка, вот на ней и напишем…

Бумажка оказалась сюрпризом – рукописной телеграммой от Ларисы. Скворцов подсветил себе телефоном: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗПТ ЧИСЛО ДВА ЗПТ ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТЧК ТЕОРИЯ ГЕНИЕВ ПРОВАЛИЛАСЬ ТЧК ЛАРИСА ТЧК».

Он перечитал и рассмеялся.

Звонок раздался в начале первого.

– Извини, – сказала Маня. Голос ее уплывал, перемешивался с тресками и шорохами, как обычно и бывает при междугородке. – Извини, что так внезапно. Ты можешь принять велосипедиста из Европы?

– Когда? – Сережа говорил тихо, чтобы не разбудить детей.

Его квартира имела замечательное внутреннее устройство. Высота единственной комнаты позволила разместить под потолком почти полноценный второй этаж, этакие полати с ограждением. Девятилетняя Соня и пятилетний Степашка там не только спали, но и проводили заметную часть активной жизни.

– Должен уже быть… – Маня, похоже, сверилась с часами, – так сможешь? Только его встретить надо. Он по-русски не говорит.

– Смогу. – Языковой барьер Сережу не взволновал, проблемы с размещением тоже. Жена на работе. – Кстати, не знаешь, кому среди ночи может понадобиться переводчик с немецкого?

– Да кому угодно. Ты встреть его, ладно? Очень выручишь.

Сережа повесил трубку. У него часто останавливались гости. Попадались и импортные. Немцы, австрийцы, англичане. Никаких проблем, уэлкам. Если гостей оказывалось больше одного, Сережа с женой перебирались к детям на верхотуру.

С Невы тянуло тиной и доносился хрип мегафона. Экскурсии «Белые ночи» традиционно начинались раньше, чем сами белые ночи. Ленинград отходил от затянувшейся зимы. Сережа вышел, чиркнул спичкой, прикуривая, огляделся. Высвистал первые такты «Марсельезы». Улица была пуста в обе стороны. Промелькнул на перекрестке поздний автомобиль – и все. Небо, днем теплое и прозрачное, опять обложили тучи.

И тут он увидел велосипедиста. Тот медленно катил по тротуару вдоль самой стены, останавливался, стучал в окна первого этажа и жалобно звал: «Серьожа! Серьожа!»

Глава 1

Белый клык Черное ухо

Влад вывернул из подворотни на привычный прогулочный маршрут. Впереди лениво трусило недоразумение – плод счастливой любви приисковой лайки Вишеры и неизвестного волка, появившийся на свет чуть менее года назад. Поводок провисал и волочился по асфальту. Только что во дворе волкособ (на севере так называли всех метисов) носился взапуски с таксиком из третьего подъезда, молодой серебристой лайкой Дианой и совсем мелким чау-чау, которого дворовые собаководы поначалу приняли за карликового шпица.

Теперь щен устал, разинул пасть и, вывалив розовый в черных пятнах язык, косился на хозяина. Шкура его была перемазана зеленым и желтым, он только что вдоволь вывалялся в мать-и-мачехе. Влад наблюдал и посмеивался.

Щенка звали Финн. Имя свое он получил за черные подпалины на морде. Влад приволок его домой с сезона в старом драном накомарнике.

Мать взглянула своими подслеповатыми глазами сначала на сына, потом на щенка, увлеченно грызущего сетку:

– О, какой Гек Финн!

Она любила и постоянно перечитывала «Приключения Тома Сойера». Второй роман с теми же героями казался ей сложноватым.

– Как думаешь, большой вырастет?

– Большой? – рассмеялся Влад, вспомнив поселковую собачью вольницу. – С волка, не меньше.

Через месяц он дико разосрался с матерью, отцом, дедом и вообще людьми. Ушел, забрав с собой гитару и не разобранный после возвращения рюкзак. Сначала думал протусить зиму, не озадачиваясь ни жильем, ни работой, благо возможность была, но один из доармейских приятелей между третьей и четвертой вспомнил, что их жилконтора никак не может найти дворника. Влад написал заявление, вселился в полуподвал хрущевки, принял по описи три метлы, скребок, пешню и две алюминиевые лопаты (одна со сломанной ручкой).

Еще двумя неделями позже он возвращался с очередной пьянки сильно за полночь. В темноте у двери дворницкой кто-то тявкнул. Влад нашарил коробок и подсветил себе спичкой. Перед дверью, привязанный к ручке, сидел подросший Финн, молотил по земле хвостом и улыбался: «Ты соскучился, да?»

Телефона в дворницкой, разумеется, не было. Тащиться скандалить за пять остановок к предкам или к паразиту Сашке, единственному человеку, который знал и мог сдать нынешнее Владово обиталище, среди ночи было глупо.

Влад отпер дверь, поделился с волкособом вчерашней булкой и лег спать, благоразумно решив оставить проблемы на утро, которое началось с радостного лая и прыжка когтистыми лапами на грудь.

Обещание, данное матери, начинало сбываться. Весил щенок уже изрядно, а если помножить на постоянно хорошее настроение, пора было задуматься о его правильном воспитании.

По дороге Финн весело скакал рядом, облаял кошку, поиграл с листьями, сожрал какую-то дрянь с газона, намотал поводок на куст шиповника и, пока Влад выпутывался из колючек, вырыл яму, улегся в нее и сделал вид, что никакой собаки тут нет.

– Я не спал, – сказал Сашка и зевнул. – Чего надо?

– Надо позвонить и оставить это. – Влад подтянул за поводок упирающегося щенка. – Зачем ты сдал меня матери?

– Зачем ты убил моего человека, Саид?[3] – Сашка подавил очередной зевок. – Злой ты в армии стал… Эй, хозяйка, дай воды напиться, а то так жрать хочется, что трахнуть некого… И собака. Куда я ее дену?

– Это пес. Его зовут Финн.

– Понял. Ты жрать будешь?

И, не дожидаясь ответа, Сашка полез в холодильник.

Финн растянулся на кухонном полу и замолотил хвостом. Сашка хмыкнул, сдвинул щенка ногой и пошел ставить чайник.

– Телефон там, где был. – Он махнул рукой в сторону комнаты.

Влад не глядя накрутил родительский номер и приготовился к долгому, нудному ожиданию. Отца явно нет, дед принципиально не отвечает на звонки, характер выдерживает, а мать, перед тем как снять трубку, долго вглядывается в мутное коридорное зеркало. Что она там ищет?

Наконец ответили:

– Алло…

– Мама, это Влад. Объясни мне, пожалуйста, какого черта, я прихожу, а тут собака. Что я с ней… с ним, по-твоему, должен делать?

– А мы? – Мать ждала этого разговора и подготовилась. – Ты думаешь, просто так – привез и оставил? А кормить, а гулять с ней? Я и так разрываюсь.

Влад не мог представить, на что отродясь не работавшая и почти не участвующая в домашнем хозяйстве мать разрывается, но сразу кидаться в бой не стал, пока оставался хоть призрачный шанс решить дело миром.

– Стой, стой, – запротестовал он. – Вы сами меня в письме просили: привези, дом охранять будет. И чтобы с кровью волчьей. Где-то ты там читала, какие они верные и надежные. Ты же сама…

С кухни поддакнул Финн.

– Ничего такого я никогда не писала! – Лицемерие матери было настолько искренним, что другой на месте Влада усомнился бы в собственной нормальности. – Дед вообще собак ненавидит. Как я могла такое написать?

Дальнейший разговор смысла не имел. В детстве Влад удивлялся и обижался, когда мать сначала говорила одно, а потом с жаром доказывала, что ничего такого не было. Идея, что мать просто врет, пришла много позже, вместе с пониманием, что от своей лжи она ни за что не отступит.

– …сам притащил, сам и… Ты его взвалил, а он на дверь…

Влад положил трубку и вернулся на кухню.

– Есть колбасы какой-нибудь, этого покормить? – хмуро спросил он Сашку. – А то мне сейчас подробно рассказали про ответственность за тех, кого приручил.

– А ты?

– А я спрашиваю: есть у тебя этому пожрать чего?

Финн согласно замолотил хвостом по линолеуму. Слово «пожрать» он уже знал.

– А вот, как ни странно, есть. – Сашка усмехнулся, сунулся в морозилку и выволок большой заиндевелый мосол. – Сейчас, кипятком окачу.

Волкособ снова понял и длинной сложной руладой выразил несогласие.

– Забей, так брось. Он полярный, ему твой иней до лампочки.

Сашка кинул мосол в угол под раковину. Финн взлаял по-взрослому и со всех лап кинулся грызть.

– Ты что, обзавелся тайной собакой? – спросил Влад, указав подбородком на мосол, которым занимался волкособ.

– Да нет… – Сашка замялся. – Тут такое, понимаешь, дело…

С собаками у Сашки не ладилось с детства. Он отчетливо помнил, как в восемь, кажется, лет угостил ириской веселую дружелюбную псину. Она преданно заглядывала в глаза, мотала хвостом и тяпнула за лодыжку, стоило Сашке отвернуться. В средней школе сорвавшаяся с поводка овчарка загнала его в сугроб и продержала там, пока не подоспел запыхавшийся хозяин. Еще несколько лет спустя он чудом спасся от стаи, заскочив в последний момент в троллейбус. Он долго смотрел в заляпанное грязью стекло, как цепочка черных силуэтов стелется, не отставая, вдоль пустой обочины. Наконец троллейбус затормозил на светофоре, а псы побежали дальше.

– У-у, нечисть, расплодились! – Тетка на переднем сиденье стукнула по стеклу кулаком.

Сашка огляделся и понял, что в салоне, кроме них двоих, никого нет, снаружи ночь, а троллейбус этот, похоже, последний. Он искренне поблагодарил судьбу и вышел на своей остановке.

Потом, когда Влад после армии кормил мошку в Заполярье, Сашка вдруг устроился работать ночным сторожем на старое кладбище. Ничего более профильного недоделанному ихтиологу найти просто не удалось. Работа была – не бей лежачего, Сашка вообще не понимал, на кой черт он тут нужен. Но деньги давали. Единственную проблему составляли опять же собаки. На кладбище кормилось несколько крупных стай, но они обитали ближе к свалке, на другом конце. В старую часть забредала только одна, под водительством огромного пегого кобеля с давно свалявшейся в сосульки шерстью. Обычно Сашка обходил стаю по широкой дуге, но однажды нарвался.

Был поздний вечер, на освещении город экономил, но Сашка все равно решил срезать. Пса он увидел сразу. Пес торчал между двух склепов и глядел на испуганного парня внимательным желтым взглядом. Не лаял, не рычал, не шевелился. Ждал.

Что было дальше, из памяти выпало. Пришел в себя Сашка только в сторожке и долго отпивался пустым – баранки доел сменщик – чаем.

Помог решить собачью проблему один из новых знакомцев – Бомж Олег. Однажды постучавшись в сторожку с целью погреться, он так и представился и всякий раз обижался, когда Сашка пытался опустить приставку «бомж» перед именем, как будто это был как минимум рыцарский титул.

Бомжей до этого Сашка вблизи и в естественной, так сказать, среде обитания не видел, но интуиция подсказала, что этот из общего ряда выделяется. Во-первых, он имел глубоко философское мнение по каждому поводу, причем мнения эти складывались в причудливую, но единую и непротиворечивую систему. Во-вторых, никогда не обирал свежие захоронения на предмет цветов, лент и прочего. Еду брал, да. Ну так это и не грех. Умер человек, как не помянуть Христа ради. В-третьих (и главных), у него был стакан. Замызганная столовская штамповка возникала в руках бомжа мгновенно и бесшумно, как только появлялся намек на бухло.

– Только из него, болезного, пью. Именной он, заслуженный.

Сашка пригляделся и прочел идущую по граням надпись красной краской: «КИпяЧ. О.». Спросить, что имелось в виду изначально, он постеснялся. А бомж выдержал театральную паузу и добил фразой:

– Гигиена опять же.

Бомж учил Сашку безопасно пить разнообразную бытовую химию, наставлял в кладбищенской мудрости и между делом посоветовал павильончик на ближайшем рынке, где за копейки продавали мясные отходы. Сашка покупал их по дороге домой и обязательно брал с собой в специальном пакетике, так что, если видел стаю, кидал в их сторону пару костей. В итоге собаки стали относиться к Сашке, ну, наверное, нейтрально. Вожак даже приходил к сторожке и подолгу сидел, глядя в путаницу ветвей над склепами и крестами.

Своей собачьей боязни Сашка жутко стеснялся. Раньше он Владу бы о ней и не рассказал, но минувшей зимой обнаружил, что страх куда-то делся. А привычка осталась, и мослы в морозилке с тех пор не переводились.

– Ясно все с тобой. – Влад зевнул и потянулся так, что табурет жалобно скрипнул, а Финн перестал грызть и удивленно посмотрел на хозяина. – Сотрудник Харона, значит. А молчал чего?

– Да так. – Сашка пожал плечами. – Неудобно было.

– Значит, ихтио… чего-то там свое ты забросил?

– Почему – забросил? Нет. Я, к твоему сведению, на днях в Стиксе рыбу поймал. Настоящую. Живую.

– Где-где что-что ты поймал?

– Рыбу. В Стиксе, – раздельно, как маленькому, повторил Сашка и дернул себя за рыжую бороду.

Про Стикс ему рассказал все тот же бомж Олег. И в доказательство потащил упирающегося Сашку смотреть.

Сначала Стикс его разочаровал. Неряшливая, заросшая дурным малинником яма в окружении могил. В глубине скорее угадывался, чем был виден кусок бетонного короба с черной текучей водой.

– Во! – Бомж Олег вынул из кармана плаща свой именной стакан, сырок, пакет «Блеска»[4] и указал вниз. Сашка встряхнул складной пляжной рюмкой с надписью «Сухуми-1984». Бомж разлил, разломил и приглашающе махнул стаканом.

Выпили.

– Ты это, Санёк… ты молодец, что аршином разжился. Человек без него – ноль, тьфу на постном масле. В свой-то тебе, почитай, на каждой тризне нальют. Видят, с уважением человек, понимающий, значит не шантрапа подзаборная.

Было в речи бомжа что-то драматическое, не фальшь, но театральность на уровне хорошего актера. А может, не это и не то, просто лет бомжу, при всей его солидности и степенности, было всего на пять-шесть больше, чем самому Сашке.

– Ну что, топаем…

Протопали они в тот день немало, ряды могил казались бесконечными. Иногда в просветы между деревьями удавалось увидеть то кусок города, то дамбу с идущим по ней трамваем, то золотые купола церкви, на которую раньше Сашка никогда не обращал внимания, то ровные ряды солдатских могил, то черный силуэт Скорбящей Матери. Близко к ней подходить не стали. Бомж указал на неприметную тропинку и подтолкнул Сашку в спину. Сам же, развернувшись к Матери, широко, с поклоном перекрестился.

Они прошли под трамплином, с которого зимой летали лыжники, а летом тренировались в беге все кому не лень, спустились к Егошихе и двинулись, петляя между грудами кладбищенского мусора. Тогда-то Сашка и узнал про реку, прорезавшую своим узким овражистым руслом все три старых кладбища.

– Натурально, слышь, зигзагом, от Южного к нашему через Архиерейку, кладбище такое элитное, до совка еще. Ну, там зверинец теперь, прямо поверх могил клетки поставили. Типа «до основанья, а затем». И река под этим течет. Так звери, слышь, ночью, когда снизу подпирает, воют сильно и вниз, кто умеет, копают. Точно говорю, мне коллега твой тамошний рассказывал. Они копают, а он за пузырь потом засыпать-трамбовать начинает, пока тварям корма задают.

Сашка сильно удивился. Про музей в соборе он, понятно, знал, но продолжить церковный ансамбль до зоопарка как-то не додумался. Да и был он там, надо сказать, давно, а помнил – мелкого крокодила, нерпу в соседнем павильоне с попугайчиками и гипсовую фигуру – два карапуза тискают зайца с отбитым ухом, – почти скрытую зарослями лопухов и потому таинственную.

Обратную дорогу срезали через Разгуляй, но проплутали в лабиринте гаражей и к кладбищу вышли только в районе общаг медучилища и малосемеек. Дорога под ногами даже не пыталась казаться асфальтовой, грязь вперемешку со снегом заливала ботинки. Город остался сбоку. Сашку вдруг как ударило. Вот он, настоящий Стикс, подумалось. По одну сторону загораются огни в окнах, там живут, готовят ужин, целуются, пьют, ругаются, вымучивают курсовые, спят перед ночной сменой. Да мало ли что. А с другой – одинаковые под слоем безликой грязи, сгорбленные, покосившиеся надгробия. «Странно, – думал Сашка, – вот они просыпаются утром, смотрят в окно… а там кладбище».

С присутствием Финна в дворницкой Влад смирился быстро и незаметно. Впрочем, особого выхода у него не было. Волкособ однозначно признал хозяином его и остро переживал любую разлуку. Всякий раз, когда Влад уходил один, Финн закатывал такой собачий концерт, что любо-дорого. Хорошо хоть стены толстые, а то бы жители давно заяву накатали. В остальном претензий к щенку не было. Облаивал кого надо, ел что давали. К девушкам, иногда посещавшим дворницкую («Какой огромный! А не укусит?»), Финн благоволил. Особенно к тем, которые бесстрашно гладили и трепали по морде. Млел, подвывал и неистово молотил по полу совершенно волчьим хвостом.

А вообще, Финн выбирал девушек сам. Владу собачий выбор даже нравился, хотя системы он уловить не мог. Маленькие и высокие, стройные и пухленькие, темненькие и светленькие… С одной рыжей они втроем провели целую ночь на городском трамплине. Рыжая смотрела на город. Финн сначала тоже смотрел, а потом заскучал, убрался в угол и принялся копать неплотно пригнанную доску.

– Вот, – грустно сказала рыжая, пока Влад ключом пропихивал в бутылку пробку, – город близко совсем, трамваи вообще под нами проезжают, а кажется, далеко все. Можем делать что угодно. А пес охранять будет, умный он у тебя, все знает, все понимает.

Финн зевнул и улегся на лапы с укоризненным видом. Не объяснять же этой человеческой дуре, что` он на самом деле понимает.

Влад поднял глаза.

Девушка была некрасивая, несуразная даже: нос картошкой, локти, коленки, кофта какая-то растянутая. Но все перевешивали волосы. Буйная, не под всякую расческу, копна торчала в разные стороны и сейчас, на закате, рдела совсем уж фантастически.

Рыжая перехватила взгляд:

– Если лето жаркое будет, побреюсь на фиг. В прошлом годе еще хотела, мама не дала. А сейчас что, в общаге кто запретит? Только если замуж позовут, обратно отращу, они у меня знаешь как растут…

Когда женатые приятели спрашивали Влада, чего он тормозит, подруг навалом, женись не хочу, Влад отшучивался: «Мне гадалка нагадала, что умру молодым, зачем моей девушке такие проблемы?» Или что-то еще придумывал. На самом деле все было глубже.

Давно, еще до армии, ему нередко случалось забегать к дальней, седьмая вода на киселе, родственнице.

Мать вспомнила о ней, когда в восьмом классе он нахватал двоек за четвертную и полугодовую по русскому и литературе. Влад сначала встал на дыбы. К тому моменту он воспринимал в штыки любое материнское предложение. До тройки он и сам в каникулы натянет. Вот еще – куда-то ходить, с кем-то заниматься? Отчасти это было правдой. Двойки появились в табеле не из-за дремучей неграмотности или лени, а по не осознанному до конца протесту против тупых диктантов и дебильных тем сочинений. «Всегда ты будешь живым примером», «И мне вовеки будет дорог край перелесков и полей»[5] и прочее в том же роде вызывало у него судороги.

Дело решила бабушка. По какой-то неизвестной причине она умудрилась ни разу не поссориться с бунтующим подростком. Она вообще ни с кем не ссорилась, с семьей пересекалась только по вопросам быта, который тянула практически в одиночку. Год назад она уехала в Саранск ухаживать за умирающим братом, а тут как раз вернулась и с порога застала острую фазу конфликта.

– К Вале? – спросила она. – А что, сходи. Думаю, получится интересно. Книжку ей заодно передашь.

Про «интересно» – это была волшебная фраза. Волшебство заключалось в том, что всякий раз интересно действительно получалось. И первый случай исключением не был.

Валентина Игоревна поблагодарила за книгу, не стала пускаться в занудные, назидательные воспоминания о делах давно минувших дней (чего Влад боялся, помня эту любимую дедову привычку), а услышав о его проблеме, выдала в качестве комментария такую замысловатую матерную конструкцию, каких ему слышать не доводилось.

В ее доме Влад наслаждался свободой, которой никогда не чувствовал в собственном. Во время второго визита он набрался смелости попросить у хозяйки папиросу и с наслаждением, изо всех сил стараясь не раскашляться, покурил вместе с нею за кухонным столом.

Занятия языком тоже неожиданно понравились. Особенно способ, предложенный Валентиной Игоревной для написания сочинений.

– Главная радость советского интеллигента, – говорила она, рассыпая папиросные искры, – издеваться над системой так, чтобы никто не догадался, что ты издеваешься. А высший пилотаж – чтобы все всё понимали, а не доебаться. Вариант номер раз – писать сочинение от лица восторженного идиота…

В общем, каникулы кончились, пары были исправлены, а Влад продолжал ходить к Валентине Игоревне. Среди прочего он пристрастился к чтению толстых журналов. Их в том доме имелось два огромных стеллажа, и постоянно приходили новые.

Мать эти его визиты почему-то ужасно бесили.

Глава 2

Оперы и балеты

До учебы остались считаные дни, хотя жарит немилосердно. Город высох, пересох и молится о дожде, но солнце продолжает непринужденно сиять на безоблачном небе.

Миновав турникет, я вошла в университетский городок. Год еще не начался, но тут уже было довольно людно. Абитура, должники, общежитские. Всем было жарко и лениво. У фонтана-одуванчика я заметила наших. Они стояли плотной группкой почти под самыми струями. Я вытерла пот со лба и ускорила шаг. Под ноги со стороны дендрария спланировал сухой листок: то ли как первый сигнал близкой осени, то ли просто сгорел на кислородной работе.

– Привет всем, – сказала я и тут сквозь радужный ореол брызг увидела Ларису, стоявшую по другую сторону фонтана с эскимо в руках.

– Дождь будет, – объявила она и помахала мне остатками мороженого. – Сегодня точно. Чую.

– Обожаю воду. – Оля пожала плечами и подставила руку под струи. – Ну, кто где отдыхал?

– Я – нигде, – сразу отмазалась Лариса.

– Чего так?

– Денег нету. Хотя… На даче же…

Точно. На даче. Нас позвала Юля. После экзаменов. Это была чистой воды авантюра – тащиться на перекладных через половину области, да еще так удачно, что первый за месяц дождь зарядил, стоило нашему автобусу тронуться от автовокзала. И как зарядил, так потом и не прекращался. Мы молчали всю дорогу, кутались в ветровки, взятые на всякий случай. Мимо под низким серым небом тянулись унылые, быстро раскисающие поля.

Добрались в серых сумерках, все дороги и тропинки казались одной пузырящейся лужей. Хорошо, что деревенские недавно выкосили траву. Было мокро, но почти не грязно. Юля выскочила из дому, на ходу натягивая дождевик:

– Какой ужас! Я уезжала, было жарко! Простите! Вымокли? Ну конечно вымокли! А у нас еще и света нет. Линию где-то повалило.

Старый деревянный дом тонул в темноте и тишине.

– А хорошо, – протянула Лариса.

Я вздрогнула. Это были первые ее слова за день…

В стекло, привлеченная бликом от свечки, тюкнула и принялась стрекотать крыльями мохнатая ночная бабочка.

Сегодня в коридорах нашего корпуса пусто. Только открылась дверь и пронеслась, цокая каблуками, какая-то девушка. От нее пахну´ло горячим летом. А ведь скоро все кончится. Неделя-две. Нет, может, и сентябрь будет жарким, но там по ночам уже чувствуешь осень.

Хором стучимся в восемнадцатую. Нет ответа.

– А может, они там просто закрылись? – сказала я без надежды.

– Ну конечно. И сидят тихо-тихо?

– Пошла за ключом, короче. – Оля скинула под дверь пляжную торбу и скрылась в коридоре.

Я следила за Ларисой и гадала, что у нее за настроение. Мы не виделись больше месяца. И за это время многое могло произойти. Помню, однажды она крепко и надолго замкнулась. Я безуспешно пыталась узнать, на кого и за что она обиделась. Не на меня ли? Ответа не было. В другой раз она неделю не обращала внимания на Милу-Шуру-Яну, кого-то еще, и все чувствовали себя не в своей тарелке. Лариса такое умела.

– Извини, что не зашла. Я утром с поезда. Ты, наверное, спала еще, – сказала я.

– Не, не спала, еду готовила, – отмахнулась Лариса и вдруг улыбнулась от уха до уха. – Они еще не знают, что` я придумала.

– То самое? – уточнила я на всякий случай.

Лариса кивнула и прижала палец к губам.

Оля вернулась с ключом. В восемнадцатой нет окон, а то при нынешней погоде была бы душегубка. Столы беспорядочно сдвинуты к стенам и завалены сверху стульями. На единственном свободном – ноутбук и какие-то бумаги. Лариса тут же спихнула все это к краю и устроилась на столе, скрестив ноги. Я аккуратно вытащила из мебельного завала стул и уселась.

В дверь заглянул Гоша.

– Привет, – он сделал ручкой, – а Денис?

– Ждем.

– Ага. – Гоша вошел и тоже добыл себе стул. – Хорошо тут, прохладно, пока народ не набежал.

Народ собирался неторопливо. Некоторые просто заглядывали, убеждались в наличии отсутствия и исчезали. Около четырех подтянулись даже Паша с Игорем. И только после этого – Денис. Заглянул в дверь, сказал: «Привет, я сейчас» – и снова испарился.

– Пойдем покурим? – предложила Лариса. – Вернемся – как раз Денис придет.

Денис – наш преподаватель, кришнаит и зампотех. В том смысле, что на нем держатся потехи – вся общественно-культурная жизнь факультета. Студенты его любят, а я почему-то отношусь настороженно. Почему – сама не знаю.

На крыльце Лариса закурила папироску.

– Душный день, – сказала я.

– Будет гроза. Чувствуешь? – Лариса затянулась и выпустила тонкую струйку дыма. – Хочешь такую же? «Огонек»[6]. Раритет практически.

– Нет. И так мама курит. Кстати, она приглашала тебя заходить.

Лариса кивнула, сощурилась на ярко-синее небо.

– Как у тебя дела? – соизволила-таки спросить.

– Вообще, не очень. Все сложно. И тоскливо. Мы опять поругались, как только я села в самолет.

– Нехило.

– Ничего. Давай правда ко мне вечером? И на ночь! Позвоним твоей бабушке и скажем. Придешь?

– Приду. И бабушке я уже сказала… Угадала. – Лариса помолчала. – Кое-что случилось. – Она затянулась еще и растерла папиросу о крыльцо. – Потом, ладно.

Собрание только начиналось. Незнакомая восторженная второкурсница возбужденно вещала на экологическую тему. Что-то про взгляд птиц.

– А также рыбок, насекомых, червей и крапивы, – с ходу вклинилась Лариса. – Кстати, я тоже кое-что придумала. – Она обвела аудиторию взглядом. – Хиппи!

Следующие полчаса она говорила, а все слушали, зараженные ее страстью. И еще молчали некоторое время, когда Лариса закончила.

– Интересная идея. – Денис откашлялся. – Кто за?

– А мы справимся? – спросила Оля. – Я про хиппи только «Хайры»[7] смотрела. Мюзикл. Но вообще прикольно.

Когда мы вышли на улицу, чернильная туча почти затянула небо. Вспыхивали молнии, отдаваясь далеким громом. Ветер нес пыль и мелкий мусор. Лариса удовлетворенно улыбнулась.

– Ты рада? – спросила она.

– «Тьма, пришедшая со Средиземного моря…» – начала я, но Лариса перебила:

– Нет, ты скажи!

– Не знаю. Я тоже плохо разбираюсь в хиппи.

Мы успели дойти до парка, когда в асфальт ударила первая крупная капля.

– Бежим! – крикнула Лариса.

Мы побежали. Над головой грохнуло так, что взвыли все окрестные сигнализации, и рухнул настолько плотный ливень, что казалось, не осталось никакого воздуха. Мы по инерции пробежали еще несколько шагов, но вода была везде. Лариса остановилась первая, запрокинула лицо и раскинула руки, как будто собиралась заключить стихию в объятия.

– Нам не справиться! – закричала она. – Мы сдаемся!

Дома мама выдала нам ворох полотенец и переодеться. Дальше был чай и почему-то пиво.

– Откуда, мам? – спросила я.

– Захотелось, – ответила она. Потом окинула веселым взглядом. – Ладно, сохните, варите пельмени, а я пошла.

На улице было совсем темно – то ли от тучи, то ли просто уже время пришло. В этом я не разбиралась, никогда не любила часы.

– Хорошо у вас, – сказала Лариса и вытянула ноги.

Я варила пельмени. Реплика явно не требовала ответа. Лариса помолчала и продолжила с места, где нас оборвал дождь. Это тоже было частью ее манеры взаимоотношений с людьми. Дать собеседнику возможность включиться, понять или вспомнить, о чем речь, она считала лишним.

– …Американские – это немножко не то. Наши были другие, хотя сначала оттуда тему стянули.

– В Америке нет стиляг, – вспомнила я недавний фильм[8]. – Тебе сколько пельменей?

– А?.. Вари как себе.

Я кивнула и заглянула в кастрюльку, где уже кипела вода.

– Помнишь, на первом курсе после экзаменов мы пришли сюда, купили пельменей и бутылку шампанского? Оля стала открывать, и пробка улетела в Таню.

Лариса смотрела в окно. Там на фоне темноты отражались лампа с зеленым абажуром и Ларисин профиль.

Услышала ли она меня в принципе?

Я начала аккуратно бросать пельмени по одному и все-таки обожглась. Двадцать один пельмень на человека. Это не мало и не много, в самый раз. А сорок два пельменя – это полпачки. Можно вываливать на глаз, но я всегда считаю.

– Я встречаюсь кое с кем. – Лариса подняла на меня глаза и прищурилась. – Только он уехал пока. И сразу, чтобы ты не думала: это не любовь, но интересно. Это дико интересно. Это Док придумал мне про хиппи.

Я облизывала пострадавший палец.

– Док?

– Ну прозвище такое тупое. Как в боевиках. И сам он военный. Или кровавая гэбня. Скажет что-нибудь – и смотрит, как отреагирую. Вот он вернется, и все будет. Или его там убьют. Мне идет образ вдовы? – Она прокружилась по кухне и замерла у подоконника. – Смотри-ка, роза! Та самая, что ли?

– Она. Засохла, видишь, но очень изящно.

Лариса улыбнулась, довольная:

– Я же говорила! – И без перехода: – Ну что? Ты готова к переменам в жизни? А я уже соблазнила кое-кого…

Фраза прозвучала двусмысленно. Либо она успела запудрить кому-то мозги сегодня в вузе, либо… с этим Доком она спит.

– Я тебе все-таки скажу… – начала я.

Лариса подняла бровь и застыла – такая вся оскорбленная невинность.

Я пренебрегла и продолжила:

– А что, мне нельзя волноваться? Кто он, откуда взялся, что ты знаешь? На сколько, говоришь, он старше?

– Не знаю, – Лариса беспечно пожала плечами, – не спрашивала. Раза в два, наверное. Зато он мне про систему рассказал. И другие вещи. Поделюсь, если розу выкинешь.

– Почему?

– Надо выкидывать лишние воспоминания. Иначе места не останется.

– Хорошо, – сказала я, – выкину.

Лариса улыбнулась и растянулась на диване. А я посмотрела на розу и решила оставить. Пусть горит пока, пусть до дождей…

К театральному скверу я дошла уже в сумерках. Аллеи тонули в густой тени, только в глубине горело всеми окнами здание театра. Я залюбовалась. Маскароны – девы и юноши по фасаду – смотрели величественно и чувственно. Забавно. Если бы меня не занесло на психфак, стала бы искусствоведом.

Я спустилась по вытертым гранитным ступеням. Природа здесь вовсю готовилась к осени. Акация побурела, пройдя весь жизненный цикл от почек и лимонно-желтых цветков, которые можно рвать весной, к длинным зеленым стручкам. Из них делали свистульки. Я не умела свистеть, Лариса умела и всегда хвасталась.

За акацией рябина, вся желтая, с красными крупными гроздьями. Дальше еще кусты и деревья с листвой всех осенних расцветок, слов о которых я не знала.

– Не видишь меня? – спросила Лариса откуда-то сбоку. Она сидела в развилке яблони, как в седле лошади. На ней были драные джинсы, футболка, про которую сразу понятно, что с чужого плеча, кофта. На руках бисерные и нитяные феньки, на волосах рыже-зеленый хайратник[9]. Это слово было для меня новым. Лариса активно осваивала лексику и фразеологию «детей цветов».

– Ты не стала переодеваться? – удивилась я.

Сама я выглядела вполне прилично. Волосы убраны вверх, пиджак и юбка очень даже ничего.

– А я хиппи, мне можно.

Лариса спрыгнула на землю и подобрала валявшийся в траве рюкзак.

– Хочешь? – спросила она, протягивая гроздь рябины. – Только она несладкая, заморозков еще не…

– Я такую люблю, – призналась я. – А заморозки – это зима, брр. Какое там веселье?

– Мне притащили два значка и отдали совсем бесплатно. Говорят, носи. – Лариса отщипнула ягоду и кинула в рот. – Смотри.

Она повернулась. На кофте один под другим были приколоты пацифик и, совсем не в тему, огромный круглый значок «СПИД не спит».

– Ну как? – Лариса сегодня была оживленна, ей нравилось эпатировать публику.

– Смело. И возвышенно.

В эту минуту с легким щелчком зажглись фонари, осветив черный монумент. Вождь мирового пролетариата с недовольной физиономией тискал кепку.

«Зачем он здесь, – подумала я, – перед театром? Любил оперу и балет? Не знаю. Знаю, что любил детей. А я ребенком знала только Пушкина и считала, что любой памятник ему».

– Смотри, какой высокий. Не доберешься, – сказала Лариса. – Эх, я бы ему подарок сделала, венок из одуванчиков сплела! Но не залезу. Высоко.

– Осень на дворе, – ехидно прокомментировала я, – какие одуванчики?

Лариса задумалась, потом просияла:

– Ура! Я загадала!

– Что?

– Я загадала: если успеем до Ленина дойти, ты пойдешь со мной после спектакля. На сквот. Мы решили там ночевать.

– Что – успеем? Кто – мы? И куда пойдем?

– Клево же! – Вопросы Лариса проигнорировала.

– А тот, который «тоже мы», он знает?

– Ни-и! Зачем? Я его так обрадую. На остановке встретимся. И не хмурься, я из него еще не все вытянула. Я же с тобой.

«Я с тобой, – вздохнула я. – Этого-то и боюсь».

Лариса оперу-и-балет любила. Ходила на все, на что получалось. А я за компанию. Сегодня давали «Кармен». Я чувствовала, что Лариса вся уже там. Она даже не заметила, какими взглядами провожали нас театралы и капельдинерши.

Билеты были – амфитеатр, левая сторона. Так что, поднимаясь по лестнице, я, разумеется, полюбовалась нашими отражениями во всю зеркальную стену. На фоне мрамора, бархата и позолоты смотрелись мы реально дико. Лариса поглядела на меня весело, а когда мы нашли свои места и уселись, зашептала в ухо:

– Ты забываешь главное: для хиппи все это не важно. Нет войне! И мир-дружба-жвачка. Кстати! Мы мало уделяем внимания жвачке… У тебя есть?

Жвачки у меня не было[10]. И «Кармен» скользила мимо. Примадонна была полноватой и недостаточно жгучей, Хозе – кажется, так его звали – просто не в моем вкусе. Мне вообще балет больше нравится.

Я пялилась сквозь сцену, я вспоминала. В детстве мы с мамой жили совсем близко, пять минут от сквера, и в выходные она выгуливала меня здесь.

Помню, была осень, только радостная, вроде бабье лето. В сквер тогда выпускали младшие классы девочек-балетниц из училища за углом. Они носились за мной и дарили разные вещицы: а как же, они же взрослые. Смешно. Сколько им было тогда? Десять-двенадцать, думаю. Взрослые. Из тех подарков остались заводная лягушка и черепаха, тоже заводная, она умела плавать в ванной. Игрушки стали воспоминанием о том детстве и о том еще, что у меня самой с балетом не получилось. Танцевала я как бревно.

Еще вспомнились маленькая такса и ее хозяйка, с которыми мы познакомились во время одной из прогулок. Я бросала мячик, а такса бежала за ним и приносила хозяйке. На бегу у нее подпрыгивали уши. Мы носились среди кустов сирени, а потом хозяйка свистнула, и такса бросилась к ней.

– Хорошо вам, у вас на свист прибегает… – вздохнула мама.

Осень была светлая, чистая. Дождей совсем не помню.

В антракте я купила по стакану грейпфрутового и вишневого сока и трубочки с кремом. У Ларисы денег не было.

– Я отдам.

– Да ладно.

– Нет, не ладно. Ты не Родина. Это Родине все должны.

– Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни фига нету, – процитировала я[11].

Вздохнула, чокнулась с Ларисиным стаканом и выпила грейпфрутовый сок. За нее и просто за всех потерянных. Лариса в четыре года осталась без мамы, а отца там в принципе не водилось. Ларису забрала к себе бабушка, как-то кормила, одевала, и все. Семьи не получилось.

– Пойдем. Третий звонок, – позвала Лариса, оттирая салфеткой испачканные кремом пальцы.

И снова я думала о постороннем до самого занавеса. Аплодисменты. Вышедших на поклон артистов сверху осыпали синими блестками. Чтобы «красивше» было, видимо. Лариса хлопала стоя. Весь ее внешний эпатаж потерялся вдруг, как будто театр принял ее такую как есть. Стало легче.

Когда мы выходили, я поделилась впечатлениями:

– Очень старые артисты. И это мешает. Очень.

– Знаешь, мне мешает только первые пять минут, а дальше… Главное, как поют, какой голос. Они же забывают, сколько им лет. Я читала, – сказала Лариса, – что дирижеры живут дольше, потому что все время в движении и музыка.

Мы шли к выходу из сквера. Деревья молчали. Темнота уже полностью скрадывала цвета, только рыжая лиственница выделялась на общем фоне.

– Ты любишь этот сквер?

– Да. А ты?

– А мне кажется, что надо отпустить все эти деревья, дать им свободу. – Лариса взглянула мне в глаза. – Ты ведь идешь со мной? Тогда вынь телефон и позвони. Я знаю, ты взяла его.

Пока я звонила маме, врала, что пойдем к подруге, Лариса курила и пинала листву под ногами. Мне было чуть-чуть страшно, но именно чуть-чуть.

– Ладно, – я убрала телефон, – давай, я готова в пекло, к черту на кулички, только завтра к часу мне надо домой.

Лариса смотрела в сторону.

– Смотри, проститутки, – сообщила она вдруг.

– Что-то рано они. Так что, мы идем?

Но Ларису уже несло.

– Я сейчас. Погоди.

– Э нет, я с тобой!

Лариса пожала плечами и пошла. Я двинулась следом. В голове вертелись сутенеры, прогорклое масло, клофелин, украденные деньги, алкоголь и прочая ерунда. В моем детстве их, проституток, на улице было много. Они стояли вдоль Коммунистической, по ней через город шла федеральная трасса, двигались фуры, да и городские автолюбители знали, где искать.

Трассу сделали объездной, улицу переименовали в Петропавловскую по дореволюционным стандартам, а девушки остались. Рядом с «точкой» даже дежурила «газель», оборудованная, надо полагать, под быстрый дорожный секс.

Лариса уже подошла к девицам. «СПИД не спит!» и пацифик на груди светили ярко, вызывающе. Мы смотрели на них, они на нас. Три девицы, из-за косметики не пойми какого возраста, только одна заметно мельче и младше. Юбочки, колготки сеточкой, боевая раскраска.

– Пис! – Лариса вскинула сжатый кулак[12]. – Хотите, я вам сигаретку дам?

От такого поворота проститутки замерли, я, честно говоря, тоже. Первой обрела речь старшая из девиц:

– У нас только Мелочь курит. Мы за здоровый образ жизни.

– А у меня свои есть, – пискнула младшая.

– Давай я тебе, а ты мне сигаретку, – предложила Лариса.

– Ага. Прикольно. – Мелочь полезла в сумочку и вытащила пачку «Гламура». – На.

– И ты бери. Только у меня крепкие.

– Ничего, я привыкла, – сказала Мелочь.

Старшие представились какими-то рабочими именами, я не запомнила.

– А вы чего так рано? – спросила я.

– Театр – это прикосновение к прекрасному, – ответила одна. – Вот и мы… к прекрасному, понемногу.

– Здорово. А мы там были. Сегодня «Кармен» давали. – Лариса затянулась чужой сигаретой.

– Я слушала. Только полгода назад, – кивнула вторая из некурящих. – Там состав новый. Хорошо поют. В музыкалке мы «Хабанеру» оттуда разбирали. И вообще нравится.

– А тебя как зовут, подруга дней моих суровых? – обратилась ко мне первая.

– Катя.

– Хорошее имя.

– А у нас все имена хорошие. Потому что мы новые хиппи. Дети «детей цветов». Вы же смотрели «Волосы», «Беспечного ездока»? – Лариса хитро прищурилась. – Ясен пень, герла, ты еще «Генералов»[13] вспомни.

– А я, – влезла Мелочь, – фенечки из резинок плести умею.

– Так вот кто у меня рабочие гондоны крадет!

– И у меня!

– Ах вы…

Я вспомнила, как точно так же дразнили друг друга и хохотали юные балетницы.

На обочину съехала машина – хромированный и тонированный по самое не могу «лексус». Зажужжал лифт, поехало вниз стекло передней двери, и голос с нарочитым и точно липовым кавказским акцентом весело проорал:

– Чэго стаим, э! Работать, дэвочки!

– Пойдем. – Старшая одернула на бедрах сиреневое мини. – Мир-дружба-жвачка!

– А ты, может, с нами? Поработать, а? – с подначкой предложила Ларисе Мелочь.

– Не. Не мой профиль. Фрилав[14] за деньги – нонсенс. – Лариса развела руками. – И вообще…

Она постучала ногтем по значку про СПИД. Потом снова вскинула кулак в приветственном жесте.

– Эй, карамельку хочешь? – обратилась то ли ко мне, то ли к ней проститутка с музыкальным образованием.

Затем вся троица расхохоталась и двинула в аллею профессионально разболтанной походкой.

Навстречу им вырулил поздний велосипедист.

– Догоню, догоню, догоню!

Девицы раскинули руки, как будто хотели его поймать. Велосипедист вильнул к кустам и наддал. Его проводили свистом.

Глава 3

Сегодня кому-то говорят: «До свиданья!»

Валентина Игоревна жила на пятом этаже «профессорского» дома в Тополевом переулке. Профессорского, правда, в доме осталось одно название. В подъезде не было лампочки, и до первой лестничной площадки приходилось пробираться на ощупь. Влад пробрался и, перепрыгивая ступеньки, помчался вверх. Длинный, тягучий летний вечер заглядывал в окна.

Валентина Игоревна открыла сразу, стоило вдавить кнопку звонка.

– Ты давай проходи, я сейчас. – Она скрылась в ближайшей двери, унося под мышкой телефон с волочащимся витым шнуром.

Квартира была трехкомнатная, но с поправкой на профессорский масштаб. Высоченные сталинские потолки, коридор, комнаты, кухня – все как будто умноженное на два. Даже книжные шкафы и стеллажи с журналами вдоль всех стен не скрадывали пространство до привычных панельных габаритов. Пахло пылью и древностью.

Влад тщательно вытер ноги и, не снимая (так было тут принято) обуви, прошел через гостиную на балкон. Точнее, в просторную лоджию со столом, стульями и отличным видом на реку.

Легкий ветер трепал заправленный в каретку пишущей машинки лист бумаги. Солнце уже село, и небо начинало линять. Только высокие перистые облака еще были ярко раскрашены красным и фиолетовым. Внизу стучали колеса невидимого товарняка. Издалека, видимо от станции, доносились гудки и обрывки трансляции. Все это вызывало грустное щемящее чувство, которое Влад никак не мог себе объяснить.

– Извини, это ректор. – Валентина Игоревна вошла на балкон с дымящимся чайником. – Иногда чувство долга заставляет его вспоминать об одинокой старухе, он звонит и говорит, говорит. Ужас просто. Материться хочется, а нельзя.

Она подмигнула Владу и рассмеялась. Влад шутку оценил. Он давно знал, что родственница – крупный специалист по русской обсценной лексике. А по виду и не скажешь. Одевалась она подчеркнуто строго, носила шляпки с вуалью, волосы красила в фиолетовый, очки держала на шнурке, чтобы не потерялись, и напрочь не интересовалась политикой.

– Как поживаешь? – спросила Валентина Игоревна, разливая чай. – Что-то давно не заглядывал.

– Времени не было. В армию ухожу, готовлюсь вот.

– Любопытно. И не боишься?

– Чего там бояться? – Влад пожал плечами и цапнул с тарелки булочку с изюмом.

Как будто в подтверждение его слов снизу из-под балкона грянула задорная строевая песня.

– «У солдата выходной, пуговицы в ряд, – выводили будущие ракетчики, и голоса их разносились далеко по набережной, – ярче солнечного дня золотом горят…»[15]

С реки потянуло свежестью. В плафоне суетливо забилась первая ночная бабочка.

– Хороший знак, – усмехнулась Валентина Игоревна, – однако давай уточним кое-что.

Она выдвинула ящик стола, вытащила большую, изрядно потрепанную колоду, ловко перемешала и раскинула на свободном пространстве. Влад ничего не понимал в гаданиях, но выглядело все очень по-настоящему. Валентина Игоревна нацепила очки, всмотрелась в расклад, закурила, пожала плечами, посидела неподвижно – и смешала карты:

– Нет, старая я, не понимаю, да и не верю во все это.

Они еще поболтали о пустяках, выпили второй чайник и договорились, что Влад еще зайдет до отъезда.

Той ночью он долго не мог заснуть, все прокручивал в голове неоконченное гадание. Откуда эта уверенность, что с ним, Владом, случится что-то плохое? Что-то обязательно произойдет. Влад лежал и думал, думал. А ведь это не сегодня и не вчера. Это давно. Это всегда. Он и раньше, с детства, был уверен, что умрет молодым.

Из-под двери пробивалась полоска света. За стеной мать за что-то поносила отца. Тот вяло отругивался. Влад попытался прислушаться, но внезапно провалился в пустой глубокий сон.

А Валентина Игоревна уснуть так и не смогла. Сидела, смотрела на реку и перебирала в памяти ложащиеся на стол карты. Четверка червей – перемена места. Дома остаются служить только блатники, мальчик не из таких, да и не это ему нужно, если она правильно поняла. Тройка червей – тоже ничего такого: внимание, осторожность. А дальше – одна за одной – предательство, потеря, разрушение… Когда следом выпал еще и туз пик, она смешала колоду. Не нужно ему этого знать. И так у мальчика завиральные идеи. Вырастет – поумнеет. А гадание – блажь, ерунда.

Из открытой балконной двери послеполуночное всесоюзное радио пело скрипучим голосом модного молодежного певца:

Сегодня кому-то говорят: «До свиданья!», Завтра скажут: «Прощай навсегда!» Заалеет сердечная рана…

– «Следи за собой…» – вслух повторила она, выключила приемник и пошла заваривать очередной чай. Старая филологическая подруга Эмма Робертовна неделю назад с придыханием рассказывала ей, что этот прибалтийский кореец Цой – последний русский акмеист.

Тремя годами позже благополучно вернувшийся и из армии, и уже с Ямала Влад помогал ей тащить чемодан. Эмма сосватала посмотреть Кавказ под соусом литературоведческой конференции.

Море Валентина Игоревна видела достаточно, и Батумское, и Феодосийское, и Ялтинское, а вот про Чечено-Ингушскую АССР и ее столицу город-герой Грозный знала большей частью по Михаилу Юрьевичу.

Тогда, весной девяносто первого, она еще не догадывалась ни о новой жизни старой лермонтовской колыбельной[16], ни о том, что карты, прочившие горе и смерть, не соврали. Разве что в масштабе предсказания ошиблась.

Поезд тронулся тяжело, нехотя. Сквозь окно купе припекало солнце. Но это пока ненастоящее тепло, обманка. Выйдешь на воздух – и конец. Ветер, ноздреватый черный лед под ногами.

Разобравшись с билетами и постельным бельем, Валентина Игоревна первым делом раздобыла чай. Стаканы в тусклых алюминиевых подстаканниках мелко дребезжали. Зато чай был с лимоном.

– В тепло едем, – блаженно потянулась Эмма, – приедем в жару, наверное. Длинная у нас страна.

– Хорошо, если в жару, кости погреем, – улыбнулась Валентина Игоревна и сделала глоток. – Кстати, я тут новое для тебя раскопала. Помнишь, ты писала про культурно-семантический ореол этого романса Пеньковского?[17] Что там у тебя было: «Спокойно и просто мы бросились с мóста, но баржа с дровами легла между нами»? Мне тут новые варианты попались:

Случайно и просто упали мы с моста, А баржа с дровами плыла между нами. Нам холодно было, нам было уныло, А баржа с дровами все плыла и плыла.

И дальше на разные мотивы по кругу. А еще студенческий гимн новосибирских психиатров:

Однажды на мост я пришла в непогоду И бросилась вниз. Непосредственно в воду! Но баржа с дровами легла между нами! Как сыро, как мокро, я только промокла!

– Пойдет?

– Погоди, я запишу. – Эмма полезла в сумку, гигантскую, из черного с потертостями кожзама. – Где блокнот, близко же складывала?

– У тебя там, случайно, не завалялся домик с садом? – насмешливо спросила Валентина Игоревна.

Мимо проплывали уже освободившиеся от снега поля. С ниток телеграфных проводов взлетали черные грачи, некоторое время летели наравне с поездом, потом отставали.

– Нашла! – возликовала Эмма. – Как ты говорила?

– Я говорила… и говорю, что тебе пора менять сумку. А эту выбросить, не разбирая.

Эмма вздохнула и выразительно посмотрела на блокнот…

Вокзал Грозного был похож на множество виденных за последние несколько суток. На перроне их встретили.

– Очень рад! Очень! – широко улыбался сквозь черную до глаз щетину «злой чечен». Только злым он не был. Он был студент-физик. На филологическую конференцию его занесло просто по знакомству. – Попросили, да! У нас мало филологов.

Город Валентине Игоревне понравился сразу. Просторный. Широкие светлые улицы, мягкое тепло, желтые, невиданные на Урале тюльпаны. К полудню воздух раскаляется и дрожит.

Их поселили в маленькой гостинице на отшибе с видом на горы и плюющийся ледяной водой Терек.

– Странный город, – заметила Эмма. – Почему Грозный? По-моему, вполне мирный.

Валентина Игоревна задумчиво пожала плечами. Что-то чудилось, будто бы сквозь этот пейзаж проступал другой, страшный. Будто вместо просторных улиц сталинской и хрущевской застройки, вместо зелени и навевающего негу зноя – разбитые в щебень остовы, мертвая, с разорванной пастью собака в черном пятне подсыхающей крови. Валентина Игоревна думала, что этого не может быть, но знала: может. Она помнила разрушенный землетрясением Спитак.

– Душно, – сказала Валентина Игоревна. – Пойдем вещи разбирать.

Конференция проходила под патетическим девизом «Соцреализм умер!». Валентина Игоревна только посмеивалась. Для нее самой он никогда живым и не был. Впрочем, мнением своим делиться она не спешила. Наблюдала, слушала.

Запомнилось, как культурный человек Милослава (всем участникам конференции раздали ламинированные карточки с именами, называемые нерусским словом «бейджик») схлестнулась с культурным человеком Семеном. Милослава утверждала, что никакой советской литературы не было вовсе, одна раздутая пустышка, идеология! Семен в ответ поминал Горького с Гайдаром, графа Алексея Толстого. Не прошло и пяти минут, как культурные люди перешли на визг и площадную брань. Валентина Игоревна послушала немного, ничего интересного для себя не обнаружила, оставила парочку ругаться и заново вышла на воздух.

Оказывается, уже стемнело. Это произошло так быстро, как если бы в небесную воду вылили стакан чернил.

Звуков города почти не было слышно. Внизу под скалой кипел Терек. Перешептывались над головой листья неизвестного дерева.

«Какая разница, – думала Валентина Игоревна, – есть или нет советская литература, когда вот он, мир. Его можно увидеть, ощутить, попробовать на вкус, как этот воздух».

– Вот ты где! – На крыльцо выскочила запыхавшаяся Эмма. – Я принесла тебе частушку. Слушай, пока помню!

– Давай.

Валентина Игоревна пожалела ускользнувшую мысль, но это не повод отказываться от очередного перла, раздобытого подругой. И Эмма дала:

Подари мне, милый, мину, Я в манду ее закину. Если враг в село ворвется, Он на мине подорвется.

Гостиница у них за спиной светилась распахнутыми окнами. Изнутри доносились смех, обрывки разговоров, звяканье посуды. Внезапно по фасаду мазнули фары, и подкатил «икарус» с припозднившимися участниками конференции. Первыми из двери вывалилась прекрасно знакомая Валентине Игоревне парочка – Алексей и Николай, молодые аспиранты из Вятки, поэты и большие оригиналы.

Николай заметил Валентину Игоревну первым:

– Вы здесь! Я не знал! Я бы принес вам цветов, я их где-то видел – хотите, поищу?

– Не надо. – Валентина Игоревна улыбнулась. – Пусть растут на воле.

Она обратила внимание, что на ногах приятели держатся не особенно твердо. Связность речи тоже оставляла желать…

– Очень рад, – говорил Алексей. – Нас вот послали…

– Мы сами рвались! – Более порывистый Николай решил не дожидаться, пока друг разберется в сказуемых и определениях. – Я рвался! Надо их… всех с современности, как пароход!

Валентине Игоревне живо представился этакий летящий в пропасть «Титаник». Перекошенные лица совписов, графоманов и эпигонов, грустный Пушкин на капитанском мостике, веселый Достоевский и меланхолично воспаряющий надо всем этим безобразием Андрей Платонов. Высоко в небо торчат дымы горящих рукописей.

– Николай понял, что никаких прошлых писателей не было, – дообъяснил за коллегу Алексей. – Здравствуйте, Эмма Робертовна.

– Здравствуйте, мальчики. – Эмма критично оглядела новоприбывших. – Давайте сделаем так. Вы сейчас раздобудете себе чего-нибудь перекусить и обратите внимание вон хотя бы на тех замечательных девушек. А мы с вами увидимся утром. Время позднее.

Приятели отдали честь и удалились, но через два часа в номере Валентины Игоревны и Эммы Робертовны зазвонил телефон. Эмма не отреагировала. Про таких, как она, шутят: «Я спать, а ты донеси мою голову до подушки».

Валентина Игоревна завидовала подруге черной завистью. Ей сон давался лишь после долгой и упорной борьбы. Телефон зазвонил, как раз когда борьба была уже почти выиграна. Увы, «почти» в данном случае в зачет не шло. Она нащупала на тумбочке аппарат и сняла трубку.

– Это мы, – в один голос радостно заявили на том конце провода Алексей с Николаем. – Мы это… – И запели «Интернационал» на отдававшем Вяткой и сивухой языке оригинала. Судя по тому, что голоса раздавались не только из трубки, но и так, поселили друзей где-то недалеко.

– Вас заберут, – предупредила певунов Валентина Игоревна.

– Не заберут, – твердо сказал Николай. – Свободу не задушишь!

В последний день приятели неожиданно разругались вдрызг и перешли на «вы».

– Вы, Николай, – говорил Алексей, – вы – никониа… Нин! Нец!

– Вы бы еще понимали, о чем говорите! – отвечал Николай.

Валентина Игоревна покачала головой и улыбнулась, убедившись, что спорщики ее не видят. Религиозность у приятелей обострялась спорадически. В последний раз это выглядело так: она оказалась с ними в одном вагоне по дороге на лингвистическую конференцию в Свердловск. В какой-то момент парни отправились покурить, а потом, вместо того чтобы вернуться в купе, принялись стучаться в дверь проводницы. Та, что удивительно, открыла, сонно обвела приятелей взглядом и зевнула в рукав.

– У вас тут батюшка есть? – спросил Николай.

Валентина Игоревна приготовилась, что его сейчас пошлют далеко и надолго, но не тут-то было.

– Третий вагон, семнадцатое место, – без всякого удивления ответила проводница, зевнула еще раз и захлопнула дверь.

Парни немедленно кинулись выяснять насущные вопросы богословия, но были перехвачены Валентиной Игоревной, которая объяснила им, что священники, в отличие от Бога Всеблагого и Вездесущего, по ночам имеют обыкновение спать, чего и другим желают.

…Стоя на гостиничном балконе, она думала, что дорога домой будет обратной перемоткой. Из спелого лета в весну и, может быть, даже в зиму. А здесь не изменится ничего, так же будет течь по выглаженным камням Терек, а тучи – ночевать на груди утесов-великанов.

– Надеюсь, они помирятся, – сказала из номера Эмма, безуспешно, по третьему разу пытаясь собрать чемодан.

– Помирятся, конечно.

Валентина Игоревна посмотрела в сторону гор. Небо было чистое, над горизонтом висела огромная, совершенно инопланетная луна. В какой-то момент показалось, что по тропинке внизу проехал велосипедист. Даже дребезжание разболтанного звонка послышалось. «И как ему не страшно?» – подумала Валентина Игоревна и поежилась. Пожалуй, пора идти собираться. И помочь Эмме, а то они так и останутся здесь, в этих чужих, совсем молодых, если верить геологам, горах.

Влад проснулся рано. Вроде бы выходной, спи не хочу, и сон хороший снился, и волкособ бесстыдно дрых на своей подстилке, вытянув перед собой лапы, а вот поди ж ты. В открытое окно долетали отзвуки колокольного трезвонья. Женский монастырь отмечал какой-то христианский праздник. «Не спится теткам!» Влад сел на койке, закурил, размышляя, то ли лечь досыпать, то ли заняться полезным делом, завтраком например. Но завтраком – это вставать, гулять животину, идти в магазин, готовить. Нет. Лень.

Он потушил окурок и только собрался вернуться в горизонталь, как в дверь постучали. Финн открыл глаза, зевнул, потянулся, счел караульный долг выполненным и завалился на другой бок.

«Охренеть», – лениво подумал Влад, натягивая джинсы. Встал, пихнул носком пса: мол, не спи, замерзнешь – и пошел к двери, потому что стук повторился.

– Кто?

– Это я, Владик, открой, мама это.

«Охренеть еще раз, – подумал Влад. – Мама? Здесь? За собакой? Или что-то с дедом? Или по мне соскучилась?»

Он отодвинул скрипучую, доставшуюся от предшественника массивную щеколду и отступил. Мать стояла, держась за сумку, как за спасательный круг.

– Учти, у меня не прибрано, – предупредил он, делая приглашающий жест. – Выходной. Сплю.

Скрывать, что совершенно не рад раннему визиту, он не собирался. Финна, который на звук открываемой двери рефлекторно проснулся и ринулся гулять, удалось сцапать за ошейник. Волкособ обиженно вякнул, но хозяин был непреклонен.

– Что-то случилось? – Влад выдвинул из-под стола табурет, а сам опустился на койку.

Мать села, поискала, куда поставить сумку так, чтобы не отпускать, подслеповато огляделась. Влад приготовился к долгой невнятной прелюдии. Но вышло иначе.

– Валентина Игоревна умерла, – сказала мать просто.

– Как? Когда?

Влад даже помотал головой, отметая очевидную нелепицу. Со своей кавказской конференции она вернулась бодрая, долго делилась впечатлениями, кормила Финна докторской колбасой, и вообще…

– Неделю назад. Сердце, кажется. Никто и не знал, мы же мало общаемся, и за телефон не плачено, а тут вчера нотариус… Она тебе квартиру завещала.

– Квартиру? – тупо переспросил Влад. – Почему квартиру?

– Она завещала тебе. И вот нотариус пришел, представляешь? Он с ней дружил много лет, то ли учились вместе, то ли просто. Говорит, что там какие-то родственницы претендуют, только ведь там родство – тьфу, дочь покойного мужа от первого брака, это же не считается? Юрий Федорович так и сказал, он знает, только тебе все равно надо сделать… У меня тут записано.

Она еще что-то говорила про новые замки и что нужно починить свет в подъезде («Ты же работаешь с этими, попроси помочь, это нетрудно»). Влад не слушал. То, что мать ровно так же, как та дочь покойного мужа, хочет квартиру на набережной, он понимал. Он не понимал, зачем умерла Валентина Игоревна, не понимал, что ему самому делать с внезапным наследством. Надо было, наверное, выпить, а еще лучше – поговорить с Валентиной Игоревной, ну, не с матерью же разговаривать.

– Этот… Юрий Федорович… Как с ним связаться?

– Так вот, он и визитку свою, и ключи принес, только там разбирательство будет…

– Ключи давай, – перебил Влад. – И визитку тоже: телефон спишу.

Глава 4

Ничейная территория

От театра до остановки близко. Но на телефоне полдвенадцатого. Похолодало. Редкие прохожие торопятся скорее покинуть улицу. Авто проносятся уже по-ночному, игнорируя и городские шестьдесят, и светофоры. «Бегом! – командует вынырнувший сбоку из темноты мужик в темном плаще. – Последний…» Приходится бежать. Я на каблуках, отстаю, и меня втягивают в салон. Некоторое время молчим, переводя дух.

– Я обратил внимание, что ты не одна, – говорит мужик (а это, разумеется, Док) Ларисе.

– Катя, – представляюсь я.

– Верю, – кивает мужик. – Я Скворцов.

– Мне показалось прикольным всем вместе. Ты против? – Лариса наслаждается ситуацией.

– Нет.

– Проезд оплачиваем! – надвигается на нас тучная кондукторша.

Взгляд настороженно-брезгливый. Волосы стянуты в хвост, и хвост этот мотает на ухабах из стороны в сторону. Не надо быть телепатом, чтобы понять: она думает, куда через всю ночь едут вместе неприличная девочка, приличная девочка и старый хрен с внешностью серийного педофила. Город уже кончился, впереди заводская окраина и мусорный химический лес.

– Ну… – Кондукторша ждет.

Скворцов протягивает купюру и объясняет, что за всех.

Лариса демонстративно не обращает внимания. Стоит, смотрит на темноту, потом резко оборачивается и плюхается на сиденье. Скворцов садится рядом.

Я бы с удовольствием осталась стоять, но автобус пуст, и это глупо. Сажусь на краешек через проход. Чувствую себя лишней. Как только Лариса увидела Скворцова, все прочие престали для нее существовать. Не в смысле – растворилась в нем, а сделала свой театр театром одного зрителя. Что за ночь я проведу с ней и непонятным человеком где-то, непонятно где?

Или убежать? Доехать до ближайшей остановки и вызвать такси?

Снаружи закончился лес и открылась далекая панорама. Рыжие и сиреневые фонари за рекой дрожали, отражаясь в воде. Становилось понятно, что река тоже не останавливается ни на миг.

– Ну, как «Кармен»? Всех перебили? – спросил Скворцов.

– Круто. Люблю такое. А ты?

– Я – нет, уволь. Мне бы по старинке…

Я наблюдала и видела, что он притворяется. Конечно притворяется. Прикидывается лопатой. Насмехается.

– Мы съели трубочки с кремом в буфете, – похвасталась Лариса.

– А почему не безе? Музыку он неплохо лабал. Наверное, и как пирожное неплох.

Лариса фыркнула, посмотрела на меня хвастливо и фальшиво пожаловалась:

– Видишь, какой он? И так все время!

Я пожала плечами. Лариса тут же насторожилась:

– Ты чего? Круто же! Мы же в сквот едем!

– Путаешь, – скучным голосом заговорил Скворцов, – у нас сквотов нет. По крайней мере, я не знаю. Флэты были. Вписки[18]. Про сквоты потом появилось.

– А в чем разница? – Лариса скинула рюкзак, вытащила блокнот и ручку. – Как ты говоришь?

– Сквот – это ничейная территория. Из Штатов пошло. Там такого много. Пустых домов. Ничейных. Иногда и вода, и свет даже есть. Наши собезьянничали, как и прочее. Хотя зачем? У нас и своих эксклюзивных котельных, булочных, хрен-перец – навалом.

– А флэт? – спросила Лариса.

– Просто квартира. Кому-то принадлежит. Из тусовки или около. Там и живут, и тусуются. Часто сам хозяин не в курсе, кто эти люди, с чем их едят.

Лариса кивнула своим мыслям. Это была очередная новая Лариса. Записывающая и очень заинтересованная.

– А мы сейчас куда пойдем? – спросила я.

– Как сказать. – Скворцов задумался. – Хата. Просто хата, там можно спать.

«Хата… – подумала я. – Куда меня несет? И все же Лариса позвала. Значит, я ей почему-то нужна».

Некоторое время ехали молча. Окна были черными, непрозрачными.

– А мы проституток встретили, – заявила Лариса громко, чтобы кондукторша тоже услышала эту ценную информацию. – Я их сигареткой угостила, а они с собой звали, уговаривали. Вот думаю.

Я улыбнулась, вспомнив удивленные лица ударниц древнейшей профессии.

– Проституток? – переспросил Скворцов.

– Ага. Я к ним сама подошла – и сигареткой! Попробовать, что ли…

– Конечная! – объявила кондукторша с интонацией: выметайтесь!

Мы выгрузились у обшарпанного бетонного козырька, и автобус, газанув, уехал дальше в темноту. Позади светился город.

Я еще раз прикинула про такси, но поняла, что не знаю ни одного ориентира, чтобы его вызвать. Всего лишь ночь моей жизни. А она, Лариса, будет счастлива. Или… никто не узнает, где могилка моя…

– Есть хочется. – Лариса достала из рюкзака яблоко. – Только у меня резать нечем.

– У меня есть. – Скворцов взял яблоко, быстрым движением пальцев разломил пополам и протянул нам половинки. Картинка вызвала у меня несколько библейские ассоциации. Оставалось понять, в чем искушение.

– А вам? – спросила я.

– Я не люблю яблоки. – Он спрятал руки в карманах. – Пойдем, дорога еще длинная.

Идти было тяжко. У меня промокли ноги: тут, похоже, недавно был дождь. В темноте я не видела и все время спотыкалась. Раз или два Скворцов направил меня в обход лужи.

– Все несет информацию, лужа например, – разглагольствовала Лариса. – Во дворе я открыла лужу, она была длинная и широкая. Там штуки плавали. Маленькие. Они жили под водой, у дна. И дышали хвостиком. Интернета тогда еще не было, я потом нашла, что это личинка иловой мухи. Я прибежала к бабушке. Хотела принести их домой, жить в тазу. Я бы за ними следила. Но она отговорила, сказала, в луже им лучше. – Лариса помолчала.

Я подумала, что она редко говорит о семье. Почти никогда. А сейчас вдруг заговорила. Загадка. Сколько ее знаю, рта не закрывает, но о себе или о боли – ни-ни. Я взглянула на Скворцова по-новому. Ох, непростой персонаж…

– Еще водомерок видела. Они ведь в лужу как-то попадают. Я посмотрела-посмотрела и поняла: у них же крылья есть! Лужа высохла, в другую улетели.

Темные деревья стояли неподвижно, с них молча капала темная вода. Над головой ревело и вибрировало грязно-коричневое небо.

Как Скворцов нашел нужную калитку в бесконечном заборе, я не уловила. Мы просочились внутрь мимо умершей осенней малины, бочки с дождевой водой, где плавали рыбки-листики, раскисших вывороченных грядок.

– Хата! – махнул рукой Скворцов в сторону маленького неряшливого строения. – Удобства сбоку, света нет. Но свет и тепло мы сейчас сделаем.

Он отпер дверь. Мы протиснулись через тамбур и оказались в классической садовой времянке. Их строили лет сорок назад, имея в виду убежище на садово-огородный сезон, потом латали по мере сил и необходимости, с оказией наполняли отжившей свое в городских квартирах рухлядью, потом забывали за ненадобностью.

Когда разгорелась свеча, я огляделась. Да уж. Посредине ржавая коробка печки, стол у окна, стул. У сплошной стены допотопная кровать с провисшей панцирной сеткой и улиткой матраца.

– И как мы будем спать? – спросила я.

– Мы с тобой здесь, на кровати. – Лариса раскатала матрац и села, подобрав ноги. – Мы худенькие. Правда ведь? А Скворцов в спальнике.

– Угу… – Скворцов на ощупь возился с печкой. – И кстати, о проститутках… – В отблесках пламени его лицо изменилось, опрокинулось внутрь.

Лариса раскладывала на столе продукты из рюкзака, а я слушала. Кажется, я начинала что-то понимать.

Эту игру Скворцов придумал, насмотревшись дешевого кассетного Голливуда. День мыкался в поисках, с кем бы вмазать, и, если не находил, шел от центра до вокзала, опрокидывая по рюмке-другой везде, где наливали. В промежутках созерцал мир.

Был сырой августовский вечер. Скворцов только что приговорил дважды по соточке в кафе-мороженом. Впереди маячило заляпанное грязью стекло автобусной остановки, а на нем – в столбик выведенный пальцем прейскурант: минет, час, ночь, анал, фантазии. Были еще пункты, но их Скворцов уже не помнил. Цифры тоже не запомнились, но по ощущению цены не кусались.

За стеклом две тени в мохнатых куртках и сапогах чулком – последний писк блядской моды.

Скворцов никогда не спал со шлюхами, в смысле не спал за деньги. Если сильно хотелось, всегда находилась какая-нибудь готовая или согласная подруга. По дружбе, по любви к Родине, просто по любви. Большинство друзей-приятелей придерживались тех же взглядов. Хотя и исключения попадались.

Однажды он шлялся по рынку. Внутри копилась злость. Если бы кто-то из этих торговцев дарами юга дал хоть малейший повод, Скворцов сорвался бы, а так навстречу случился знакомый по тусовке персонаж с насекомьим прозвищем. Муха? Паук? Сейчас уже не вспомнить. Лето дожигало последние дни. В ларьке на площади взяли сразу по два пива, прошли дворами, поторчали с панками и нариками на Краснухе, допили и взяли еще.

Внезапно Скворцов заметил, что Муха (или все-таки Паук?) начал нервничать. Отвечал невпопад, чуть не забыл на фонарной тумбе едва початую бутылку и все время вытирал о джинсы ладони, будто бы они у него потели.

– Ты обдолбался? – мрачно спросил Скворцов.

– Не, я же в завязке, – помотал головой Муха и вдруг зашептал в ухо: – Я это… не могу, ебаться хочется. Пиздец, короче. Загнусь. Я бы блядь сейчас снял, только у меня бабла на одного. Ты как, не обидишься?

Скворцов усмехнулся и похлопал по плечу.

– …я там плохо помню, – сделал паузу Скворцов. – Если бы вы тут с блядями не затусили, и к слову бы не пришлось. В общем, шатались, пили. Наконец этот страдалец полового фронта обрел свое счастье. Ровно на той остановке, откуда мы сегодня стартовали. Классическая телка системы «бройлер». Как и о чем они договаривались, не слушал, но в итоге договорились, пошли. Муха токует, как сволочь, я за компанию подначиваю. Подробностей тоже не помню, только одна реплика этой тетки застряла, классическая, как в телевизоре. Мол, не блядь она, просто на учебу деньги и вообще деньги, а дома она все забывает, сбрасывает с себя. И ванну горячую с пенкой, и надеть потом все белое махровое, и с книжкой поваляться…

Уральский август напомнил о себе, как всегда, внезапно. Небо заволокло мгновенно и сразу в морось. Проститутка перестала благосклонно ворковать и поежилась. «Вот тебе и пенка», – ухмыльнулся про себя Скворцов. Он чувствовал, что злится, и злился на себя за эту злость. Очень хотелось курить, он похлопал по карманам в поисках сигарет и обнаружил, что и без того уже курит. Чувство не проходило, не оставляло, кричало: «Смотри!»

– Мне сестра отличную пенку из Турции привезла, – продолжила проститутка.

Скворцов одобрительно покивал. «А чего я, собственно, – подумал он. – Смыть боевую раскраску, и волосы у нее едва ли в натуре такие уж черные, смыть – на улице и не узнал бы».

Герой-любовник обнаружил незапертый подъезд и уже призывно махал. Скворцов поморщился в сторону. Некоторые аспекты бытия вызывали у него безотчетную брезгливость.