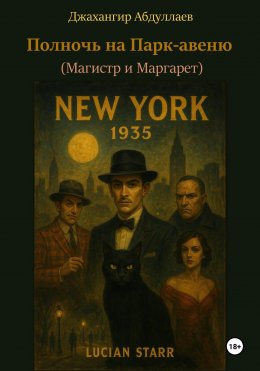

Полночь на Парк-авеню (Магистр и Маргарет)

Слово от автора

Прежде чем вы перевернете эту страницу и окунетесь в знойный, лихорадочный мир Нью-Йорка 1930-х, я считаю своим долгом объясниться. Прежде всего, эта книга – не попытка соперничества с несоперничаемым и не дерзкое желание переписать гениальный текст. Это лишь смиренный поклон, эхо, отражение в зеркале другой культуры и другого времени.

В основе этого романа лежит один-единственный вопрос: что, если бы однажды весенним днем Воланд со своей свитой появился не на Патриарших прудах, а в Центральном парке Нью-Йорка? Что, если бы объектом его дьявольского исследования стала не столица империи красного царя, а столица республики доллара в момент ее величайшего кризиса?

Обе столицы двух великих империй XX века в тот момент задыхались от страха и надежды, от веры в утопию и отчаяния при виде ее краха. В Москве строили коммунизм на костях миллионов, запрещая Бога и предписывая единственно верную правду. В Нью-Йорке рухнула Великая американская мечта, оставив миллионы без работы и средств к существованию, обнажив лицемерие пуританской морали и жестокость «невидимой руки рынка». Обе реальности были в равной степени фантасмагоричны. Обе были достойной сценой для великого представления.

Разумеется, такая перемена места действия потребовала и перемены декораций. Библейская трагедия Иешуа и Пилата, лежащая в сердце оригинала, здесь уступила место трагедии американской – истории о создателе Декларации Независимости и его рабе-философе. Ибо у каждой империи – свой Понтий Пилат, свой первородный грех и своя Голгофа.

Этот роман – лишь мыслительный эксперимент, попытка проверить универсальность булгаковских тем: трусости как главного греха, всепобеждающей силы верной любви, трагической судьбы художника и вечного диалога между светом и тьмой. Это попытка услышать знакомую мелодию, исполненную на других инструментах, в другой тональности.

Невозможно воспроизвести уникальный, мерцающий язык Михаила Афанасьевича, невозможно передать тот экзистенциальный ужас и ту отчаянную смелость, с которыми писался его роман в тени сталинских репрессий. Данный текст – лишь дань уважения.

И если, читая эти строки, вы на миг почувствуете знакомую булгаковскую дрожь, если узнаете в новых масках старых героев и задумаетесь о том, что рукописи действительно не горят, независимо от того, на каком языке и в какую эпоху они написаны, – значит, автор выполнил свою задачу.

А теперь – за мной, мой читатель!

Нереальный город, Под бурым зимним утренним туманом, Толпа текла по Лондонскому мосту, такая толпа, Я и не думал, что смерть истребила стольких,

– Т.С. Элиот, «Бесплодная земля»

Часть Первая: Визит Незнакомца

Глава 1. Никогда не разговаривайте с незнакомцами в Центральном парке

В тот майский вечер 1935 года на Нью-Йорк обрушилась жара библейского масштаба. Воздух, густой и неподвижный, казалось, можно было резать ножом. Асфальт на дорожках Центрального парка размяк, и редкие прохожие оставляли на нем ленивые, вязкие следы. Пыль, поднятая случайным автомобилем, не оседала, а висела в воздухе медной взвесью. Даже неугомонные городские воробьи притихли, спрятавшись в жухлой листве платанов. Это был час всеобщего утомления, когда казалось, что сам город, этот Вавилон из стали и бетона, тяжело вздохнул и на мгновение замер в изнеможении.

Именно в такой час, на выкрашенной в зеленый цвет скамейке у заросшего тиной пруда, появились двое.

Первый, Бартоломью Финч, главный редактор «Американского Меркурия», напоминал перегревшийся паровой котел. Его дородное тело было заковано в дорогой, но безнадежно измятый льняной костюм. Пот стекал по его лысине, блестел на тройном подбородке и оставлял темные пятна на воротнике белоснежной рубашки. Он обмахивался газетой, но это не приносило облегчения, а лишь подчеркивало его отчаянную борьбу с удушающей реальностью.

Его собеседник, молодой поэт Джимми «Ред» О'Мэлли, казалось, был соткан из другого материала. Худой, почти прозрачный, с лихорадочным блеском в глазах, он словно не замечал жары. Его внутренняя энергия, его идеологический огонь сжигал его изнутри, не давая обращать внимание на внешние неудобства. Он был одет в потертые брюки и старую рубашку, но держался с той дерзкой гордостью, которая свойственна либо пророкам, либо безумцам.

Предметом их беседы была последняя поэма О'Мэлли, которую тот принес в редакцию «Меркурия».

– Нет, Джимми, решительно нет, – говорил Финч высоким тенором и тоном человека, объясняющего ребенку, почему нельзя совать пальцы в розетку. Он цитировал по памяти, с издевательской интонацией: – «И восстал Маммона в гуле биржевых лент, и Демон из тикера потребовал свою жертву кровью…» Что это за готика? Что за средневековье? Вы пишете не политический памфлет, а теологический трактат. Вы создали себе нового Дьявола с Уолл-стрит.

– Но разве это не так? – вспыхнул О'Мэлли своим низким хриплым голосом. – Разве эта система, пожирающая людей, выбрасывающая их на улицу, – это не зло в чистом виде? Разве это не Молох, которому приносят в жертву детей?

– Молох… Маммона… – Финч отбросил газету и снисходительно усмехнулся. – Вы, коммунисты, – самые большие идеалисты на свете. Вы изгнали из мира старого Бога с бородой, но тут же заселили его новыми демонами. У вас не классовая борьба, а манихейство. Вечная битва Добра со Злом. Это примитивно, Джимми. И, что хуже всего, – неправда.

Он сделал паузу, чтобы его слова набрали вес.

– Послушайте меня, как старшего товарища. Нет никакого «Демона из тикера». Великая депрессия – это не кара господня и не козни Сатаны. Это всего лишь жестокий, но предсказуемый экономический цикл. Закономерный результат послевоенного кредитного пузыря и иррационального оптимизма двадцатых. Спрос и предложение, Джимми, а не ангелы и бесы. Рынок – это не мыслящее существо, это механизм. Очень сложный, да. Иногда он ломается, и его шестеренки перемалывают судьбы. Но это механика, а не мистика.

Финч вошел во вкус. Он был в своей стихии – в роли просветителя, изгоняющего «призраков» из головы молодого неофита.

– Ваша ошибка, как и ошибка всех поэтов и пророков, в том, что вы ищете волю там, где есть только процесс. Первобытный человек видел злую волю в молнии, грек – в гневе Посейдона. Вы, человек двадцатого века, видите ее в падении индекса Доу-Джонса. Но за всем этим стоит лишь одно: человек. Его жадность, его страх, его глупость, его гений. Сумма миллионов отдельных человеческих решений. Ничего более. Никакой потусторонней силы, Джимми. Никакого Бога, который бы о нас пекся. И уж тем более, – тут Финч сделал особенно выразительную паузу, – никакого элегантного Дьявола в цилиндре, который бы дергал за ниточки. Человек сам, от начала и до конца, творит свою историю и свою судьбу.

Он произнес это с такой окончательной, незыблемой уверенностью, что казалось, сама вселенная должна была смущенно замолчать, признав его правоту.

Именно в этот момент на аллее, будто сгустившись из дрожащего зноя, возник третий.

Он был высок и одет с той безупречной элегантностью, которая казалась вызывающей в эту жару. Черный костюм-тройка сидел на нем идеально, не тронутый ни единой складкой. Его ботинки сияли, как черные зеркала. Он не обмахивался газетой и, казалось, вовсе не потел. В руке он держал трость из черного дерева с волчьей головой из матового серебра. Но самое поразительное было в его глазах: один – угольно-черный, спокойный и мертвый; другой – ярко-зеленый, фосфоресцирующий, полный живой и насмешливой силы.

– Прошу прощения, джентльмены, что прерываю ваш ученый диспут, – произнес он с легким, совершенно неопределимым акцентом. – Я невольно подслушал ваш… я бы даже сказал, ваш атеистический молебен. И не могу не выразить своего восхищения. В наше время встретить столь последовательного и страстного материалиста, – он кивнул Финчу, – это большая редкость.

Финч и О'Мэлли уставились на него. Появление незнакомца было столь же внезапным, сколь и неуместным.

– Вы утверждаете, – продолжал тот, элегантно присаживаясь на край скамьи, – что человек сам всем управляет. Прекрасная, гордая мысль. Но чтобы управлять, надобно, по крайней мере, иметь точный план на какой-нибудь срок. Позвольте же вас спросить, как может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?

– Что за софистика? – нахмурился Финч. – Любой здравомыслящий человек планирует свою жизнь.

– О, разумеется, – мягко улыбнулся незнакомец, и его зеленый глаз, казалось, сверкнул. – Вот вы, например, планируете сегодня вечером вернуться домой, выпить стакан виски и почитать «Уолл-стрит джорнэл». Но вы не можете этого сделать, ибо этому не суждено сбыться.

– Это еще почему? – вызывающе спросил Финч.

– Потому что, – незнакомец наклонился к нему и понизил голос до доверительного шепота, – некая девушка из Лиги молодых коммунистов по имени Энн, купит подсолнечного масла… простите, оговорился по-европейски… купит апельсинов на углу Бродвея и 42-й улицы. Она поскользнется на банановой кожуре, рассыплет свои апельсины, вы, будучи человеком учтивым, решите ей помочь, сделаете шаг с тротуара, а водитель трамвая номер семь, засмотревшись на это солнечное цитрусовое зрелище, не успеет затормозить. И трамвай отрежет вам голову.

По спине Финча, несмотря на жару, пробежал холодок. Это было до ужаса, до тошноты подробно.

– Вы… вы кто такой? – процедил редактор, пытаясь сохранить лицо. – Шпион? Сумасшедший из «Бельвью»?

– О нет, что вы, – всё так же любезно ответил мистер Старр. – Я просто иностранный консультант. Специалист по черной магии. Приехал к вам с деловым визитом. У меня, знаете ли, вчера был весьма занимательный завтрак с господином Иммануилом Кантом, мы с ним как раз обсуждали шестое доказательство бытия Божия.

Финч окончательно счел его психопатом. – С Кантом? Который умер больше ста лет назад? Доказательства! – рявкнул он, сам не зная, зачем требует доказательств у безумца.

– Доказательства? – переспросил Старр и как-то странно подмигнул своему зеленому глазу. – Извольте.

И тут из-за спины незнакомца, будто выйдя из складок его тени, вынырнула долговязая фигура в немыслимом клетчатом костюме. На носу его сидело треснувшее пенсне. – Мистер Барнаби Дж. Кэдуолладер, – представил его Старр. – Мой помощник.

Кэдуолладер картинно раскланялся. – Чем могу служить, мессир? Партию в бридж? Сеанс левитации? Или, может, заставим акции «Юнайтед Стил» превратиться в мыльные пузыри?

И тут О'Мэлли, который до этого сидел как завороженный, заметил на скамейке третьего спутника. Огромный черный кот, размером с дога, сидел, нагло развалясь, и чистил лапой свои роскошные усы.

– Молох, – сказал Старр, почесывая кота за ухом. – Он предпочитает виски со сливками.

Бартоломью Финч почувствовал, что задыхается. Это был какой-то абсурдный, зловещий спектакль, разыгранный специально для него.

– Довольно! – он тяжело поднялся. – Я не намерен участвовать в этом балагане. Джимми, идемте!

Но Джимми не двигался, парализованный происходящим.

– Как угодно, – пожал плечами мистер Старр. – Но всё же, примите дружеский совет: держитесь подальше от седьмого трамвая сегодня вечером. Он сегодня очень не в духе.

Финч, не оборачиваясь, быстрыми шагами направился прочь, к выходу из парка. Его сердце бешено колотилось.

Мистер Старр проводил его долгим, задумчивым взглядом. А гигантский кот Молох вдруг произнес чистым, низким баритоном, обращаясь к ошеломленному О'Мэлли: – Ну и фрукт этот ваш редактор. Ставлю десять долларов против дырявого цента, что его философская система сегодня даст трещину. Буквально. Не желаете ли партию в шахматы, поэт? На интерес, разумеется.

Воздух сгустился еще сильнее. Солнце, опускаясь за небоскребы, окрасило небо в кроваво-красные тона. На Нью-Йорк опускалась мистическая южная ночь, и было совершенно ясно, что эта ночь не принесет городу покоя.

Глава 2. Отрубленная голова

Бартоломью Финч не шел, он спасался бегством. Не от призрачной опасности, нет – от унизительной, липкой нелепости, которая прицепилась к нему там, на скамейке, и теперь дышала в затылок. Сердце, не привыкшее к такому галопу, стучало в ребра, как пойманная птица. Льняной пиджак, символ его статуса и достатка, превратился в мокрую тряпку.

В голове, в его прекрасно устроенной, рациональной голове, где у каждой мысли была своя полочка, царил хаос. Он пытался восстановить порядок, разложить произошедшее на составляющие, обезвредить его логикой.

«Шарлатаны! – мысленно формулировал он заголовок для неопубликованной статьи. – Обыкновенные ярмарочные гипнотизеры». Иностранец – несомненно, актер, из тех эмигрантов с хорошими манерами и пустыми карманами, начитавшийся дешевой мистики. Он был «холодным чтецом», как говорят в полиции, – умело угадывал страхи и желания по случайным словам и жестам. Клетчатый – водевильный клоун, его задача – отвлекать внимание. А кот… ну, с котом было сложнее. Дрессировка? Конечно. А голос? Вентирология! Чревовещание! Простейший трюк, чтобы произвести впечатление на простаков вроде О'Мэлли.

Но почему же тогда на душе было так муторно? Почему ледяной шепоток продолжал твердить: «девушка-коммунистка… апельсины… трамвай номер семь…»? Слишком много деталей. Слишком конкретно. Шарлатаны обычно говорят туманно: «вас ждет дальняя дорога» или «остерегайтесь врага». А здесь – почти математическая формула уничтожения.

«Чушь! – приказал себе Финч, вырываясь из прохладной тени парка в раскаленную пасть города. – Бред воспаленного воображения».

Бродвей взревел, оглушил, набросился на него тысячей звуков: грохот надземной железной дороги, нетерпеливые клаксоны автомобилей, пронзительные крики мальчишек-газетчиков. Финч брезгливо отмахнулся от протянутой ему газеты и решил не брать такси. Ему нужно было пройтись. Пройтись пешком, по твердому, реальному асфальту, среди тысяч осязаемых, спешащих людей, чтобы вытеснить из головы этот иррациональный, липкий бред.

И он принял решение, которое показалось ему актом высшей воли, утверждением своего «я». Он пойдет на Таймс-сквер. Он встанет на том самом перекрестке, на который указал безумец, и докажет – прежде всего самому себе – что он, Бартоломью Финч, является единственным хозяином своей судьбы. Он бросал вызов нелепому пророчеству.

«Девушка-коммунистка…» – усмехнулся он про себя, лавируя в толпе. Он презирал этих экзальтированных юнцов с их Марксом и красными флагами. Они были так же слепы в своей вере, как и монашки в монастыре. Наивные идеалисты, не понимающие фундаментальных законов экономики. Мысль о том, что одна из этих безмозглых девиц может стать орудием его судьбы, была оскорбительной.

Он дошел до перекрестка у Таймс-сквер. Здесь хаос достиг своего апогея. Гигантские неоновые вывески – танцующий человечек из рекламы сигарет «Кэмел», бутылка кока-колы, из которой лилась светящаяся струя, – мигали, шипели, заливая площадь болезненным, лихорадочным светом. Толпа бурлила, как вода в котле. Финч остановился на краю тротуара, чувствуя себя скалой в этом человеческом море. Он с удовлетворением огляделся. Вот она, реальность. Шумная, вульгарная, но настоящая.

Мимо с дребезжанием катился желтый трамвай. Финч мельком взглянул на его номер. Номер семь. «Занятно», – подумал он без всякой тревоги.

И тут он ее увидел.

Среди сотен лиц его взгляд выцепил одно. Молодая девушка в простеньком ситцевом платье. На голове – красная косынка, вызывающе алая в неоновом свете. В руках – плетеная сумка, из которой торчали апельсины. Она проталкивалась сквозь толпу, спеша, нервничая.

«Какое совпадение, – успел подумать Финч, и на его губах появилась кривая, торжествующая усмешка. – Вот и разгадка трюка. Они видели ее в парке, она из их шайки. Сейчас она должна разыграть какой-то спектакль…»

В этот момент какой-то грузный прохожий толкнул девушку. Сумка раскрылась, и на тротуар, под ноги спешащей толпе, ярким, веселым каскадом посыпались оранжевые шары.

Девушка ахнула и бросилась их собирать. Один из апельсинов, самый бойкий, подкатился прямо к ногам Финча. Редактор нагнулся, чтобы поднять его. Не из вежливости. Из брезгливого любопытства исследователя, наблюдающего за последней, самой нелепой деталью плохо поставленного фокуса.

И в этот самый миг его начищенный до блеска, дорогой кожаный ботинок наступил на что-то склизкое, желтое и омерзительно мягкое.

Он не сразу понял, что это. А когда понял, было уже поздно. Банановая кожура.

Мир, такой прочный и предсказуемый, вдруг потерял свое главное свойство – надежность. Нога, его собственная, солидная нога, поехала вперед с непреодолимой, чужой силой. Центр тяжести сместился. Финч потерял равновесие, нелепо взмахнул руками, как неоперившийся птенец. Портфель вылетел из его руки. Он, Бартоломью Финч, столп общества и разума, с глухим мычанием, неуклюже и тяжело рухнул с тротуара прямо на трамвайные пути.

Водитель трамвая номер семь, пожилой ирландец по имени Патрик, как раз в этот момент отвлекся. Рассыпавшиеся апельсины, такие яркие и солнечные, на секунду перенесли его из нью-йоркской суеты в далекое детство, на апельсиновую ферму во Флориде, где он гостил у дяди. Он вспомнил запах цветущих деревьев и улыбнулся своим мыслям. Он повернул голову всего на одну роковую секунду.

Раздался отчаянный, но мгновенно оборвавшийся крик. Затем – тошнотворный, влажный хруст, словно кто-то раздавил гигантский перезрелый фрукт.

Трамвай, взвизгнув тормозами так, что посыпались искры, резко остановился. Толпа ахнула, отшатнулась, и на площади на мгновение воцарилась противоестественная тишина. А затем, подчиняясь жуткому первобытному любопытству, люди хлынули вперед.

Тело Бартоломью Финча, обезглавленное, лежало на мостовой и подергивалось в последних конвульсиях. А его голова, с тем же застывшим выражением интеллектуального превосходства и легкого, брезгливого недоумения на лице, отлетев на несколько футов, закатилась в чугунную решетку водостока.

Там она и осталась лежать, укоризненно и немного растерянно глядя одним стеклянным глазом на огромную неоновую вывеску напротив, рекламирующую новый мюзикл. И вывеска, мигая, весело сообщала всему миру: «Что угодно» (Anything Goes).

Предсказание сбылось. Абсолютно. До последней, унизительной детали.

Глава 3. Погоня и безумие

Джимми О'Мэлли сидел на скамейке, оцепенев. Кот исчез так же внезапно, как и появился. Кэдуолладер и мистер Старр растворились в сгущающихся сумерках, оставив после себя лишь запах дорогого табака и озона.

«Шахматы…» – стучало в висках у поэта. Он попытался встать, но ноги не слушались. Что это было? Галлюцинация от голода и жары? Он не ел со вчерашнего дня.

Внезапно до его слуха донеслись крики и вой сирен со стороны Бродвея. Тревога, острая, как игла, пронзила его. «Таймс-сквер… Трамвай…»

Он вскочил и побежал. Он бежал, расталкивая прохожих, перепрыгивая через скамейки, не чувствуя усталости. В голове была одна-единственная мысль: «Не может быть. Этого не может быть!»

Когда он добежал до площади, он увидел всё: толпу, полицейских, брезент, которым накрыли что-то на мостовой, и другой, поменьше, над водосточной решеткой. Он протиснулся вперед и услышал обрывки разговоров: «…прямо под колеса…» «…голова, представляете, совсем отдельно…» «…это же Финч, из „Меркурия“!»

Мир для О'Мэлли накренился и поплыл. Он отшатнулся от толпы, его замутило. Значит, это правда. Всё – правда. Иностранец-консультант, клетчатый шут, говорящий кот. И они – убийцы!

Гнев вытеснил страх. Он должен их найти! Он должен сдать их полиции!

Он бросился назад, к парку. Он метался по аллеям, заглядывая за каждый куст, вглядываясь в лица прохожих. И вдруг он их увидел. Вся троица неспешно прогуливалась у выхода на Пятую авеню. Кот Молох шел на задних лапах, держа под руку Кэдуолладера, и что-то оживленно ему рассказывал. Мистер Старр шел чуть впереди, постукивая тростью.

– Убийцы! – закричал О'Мэлли, подбегая к ним. – Я видел! Я всё расскажу!

Кэдуолладер обернулся и поправил пенсне. – Молодой человек, вы, кажется, чем-то расстроены? Не хотите ли содовой?

– Это вы его убили! Ваше предсказание! Ваш трамвай! – задыхался поэт.

Кот Молох выпустил лапу Кэдуолладера, подошел к О'Мэлли и, поднявшись на задние лапы, строго сказал: – Гражданин, во-первых, не «ваш», а «его», – он кивнул на Старра. – Я предсказаниями не занимаюсь, я специалист по рукопашному бою и крепким напиткам. А во-вторых, кричать в общественном месте – моветон.

О'Мэлли остолбенел, глядя на говорящего кота. Он попытался схватить его, но кот ловко увернулся и с шипением «Хулиган!» запрыгнул на плечо мистеру Старру.

– В полицию! – взревел О'Мэлли и бросился к ближайшему патрульному, стоявшему на углу. – Офицер! Скорее! Там иностранный шпион и… и кот! Они убили человека!

Полицейский лениво повернулся. – Какой еще кот, парень? У тебя солнечный удар?

– Он говорящий! Он огромный! – О'Мэлли обернулся.

Но на том месте, где только что стояла троица, никого не было. Пусто.

– Они исчезли! Они гипнотизеры! – лепетал Джимми, хватая полицейского за рукав.

Лицо патрульного стало жестким. – Так, всё ясно. Еще один. Пойдем-ка, парень, проедемся.

О'Мэлли отчаянно сопротивлялся. Он кричал о дьяволе, о консультанте, о голове Финча. Его бессвязные, но абсолютно правдивые речи звучали как бред сумасшедшего. Его скрутили, затолкали в машину и повезли в участок.

А оттуда, после короткого и безнадежного допроса, где он упорно твердил про кота, который хотел играть с ним в шахматы, его путь лежал только в одно место.

К вечеру следующего дня Джимми «Ред» О'Мэлли, пролетарский поэт, был официально зарегистрирован как пациент психиатрической клиники «Бельвью» с предварительным диагнозом «острая шизофрения на фоне алкогольного делирия». Он лежал на койке в палате с решетками на окнах, смотрел в потолок и беззвучно шептал: «Кот… говорящий кот…»

Мир разума и логики, в который он так верил, захлопнулся за ним, как тюремная дверь.

Глава 4. Квартира на Парк-авеню

Пока Джимми О'Мэлли знакомился с прелестями казенной пижамы, компания мистера Старра занималась вопросом жилья. Их выбор пал на пустующий пентхаус в одном из самых респектабельных зданий на Парк-авеню – особняке «Монклер-хаус». Квартира эта пользовалась дурной славой: ее последний владелец, биржевой маклер по фамилии Вандерсмит, после «черного вторника» 1929 года шагнул с ее просторной террасы прямо на асфальт, оставив после себя лишь раздавленную шляпу-цилиндр и несколько миллионов долларов долгов. С тех пор пентхаус пустовал.

Четверо вошли в роскошный холл из мрамора и позолоты. Мистер Старр, Кэдуолладер, огромный кот Молох и еще двое, доселе не являвшихся миру.

Первым был низкорослый, коренастый мужчина в дешевом котелке, надвинутом на глаза. Из-под полей котелка виднелся безобразный шрам, пересекавший всю щеку, и один совершенно мертвый, стеклянный глаз. Второй был живым, но смотрел на мир с такой ледяной злобой, что казалось, будто он видит всех насквозь и презирает увиденное. Это был Рокко. Он не произнес ни слова, но от него веяло такой угрозой, что лифтер, прежде чем нажать кнопку, трижды перекрестился.

Второй новой спутницей была высокая рыжеволосая девушка с зелеными, как у змеи, глазами и абсолютно бесстрастным лицом. Она двигалась с нечеловеческой грацией и молчала. Звали ее Лилит.

Компания поднялась на последний этаж и обнаружила, что дверь в пентхаус опечатана. – Пустяки, – провозгласил Кэдуолладер и, вынув из кармана кривую отмычку, пощекотал замок. Дверь со вздохом открылась.

Не успели они войти, как из лифта выскочил разъяренный, похожий на хорька человечек – мистер Абернати, председатель жилищного кооператива. – Что здесь происходит?! – взвизгнул он. – Это частная собственность! Я вызываю полицию!

– Один момент, уважаемый, – Кэдуолладер шагнул ему навстречу, держа в руках какие-то бумаги, возникшие из воздуха. – Вот ордер на вселение, подписанный лично мэром Ла Гуардия. А вот телеграмма от духа покойного мистера Вандерсмита, в которой он слезно просит нас присмотреть за его апартаментами. Заверено нотариусом с того света.

Абернати побагровел от ярости. – Вы… вы сумасшедшие! Вон отсюда!

Тут вперед шагнул Рокко. Он ничего не сказал. Он просто снял свой котелок. Под ним обнаружилась совершенно лысая голова с еще несколькими уродливыми шрамами. Он посмотрел на Абернати своим живым глазом, и в этом взгляде было нечто такое, отчего председатель кооператива вдруг побледнел, покрылся испариной и заикаясь произнес: – Про… простите… кажется, я… я ошибся этажом.

– Да нет же, не ошиблись, – ласково пропел Кэдуолладер, подсовывая ему под нос договор. – Вам нужно лишь подписать вот здесь, что вы передаете нам квартиру в бессрочное пользование. Чистая формальность.

Рокко сделал еще один шаг. Абернати, трясущейся рукой выхватив у него ручку, расписался на бумаге, после чего ринулся обратно в лифт, бормоча: «Ничего не видел, ничего не знаю».

– Славно поработали, – заметил мистер Старр, входя в огромную гостиную с панорамными окнами. Пыльная мебель была накрыта белыми чехлами, напоминая призраков.

– Прибраться бы, – сказал Кэдуолладер. Лилит молча провела рукой по воздуху. И тотчас чехлы сами собой взлетели с мебели и аккуратно сложились в углу, пыль исчезла, а в камине весело затрещал огонь, несмотря на майскую жару.

– Вот это я понимаю, сервис! – провозгласил кот Молох, прыгая на шелковый диван. – Мессир, я требую сливок и немедленного доступа к телефонной линии! Хочу заказать себе на ужин устриц из лучшего ресторана. И пусть поторопятся, иначе я им такое устрою…

Мистер Старр подошел к окну и посмотрел на раскинувшийся внизу город – на его огни, его нищету и его тщеславие. – Да, – тихо сказал он, обращаясь то ли к своей свите, то ли к самому Нью-Йорку. – Представление начинается.

Глава 5. Из романа Магистра: Третий Президент и Философ в цепях

(Повествование меняет свой ритм. Воздух в палате «Бельвью», кажется, становится плотнее, исчезает запах карболки, уступая место аромату магнолий и влажной земли. Голос Магистра уносит Джимми О'Мэлли прочь из Нью-Йорка, в другой век, под другое небо.)

Золотой, пыльный свет виргинского вечера заливал холмы, раскинувшиеся под ним, словно застывшее зеленое море. Жара, безжалостно палившая землю весь день, наконец-то сдавалась, отступая перед вечерней прохладой, и в воздухе разливалась густая, тягучая симфония – стрекот мириадов цикад, смешанный с далеким, пьянящим запахом цветущей жимолости.

На высокой белой террасе своего Монтичелло, этого рукотворного Олимпа, парящего над миром, сидел третий президент Соединенных Штатов. Его фигура в строгом сюртуке была неподвижна, словно высеченная из камня. Перед ним на столике из вишневого дерева в бокале потело охлажденное кларе, но длинные, элегантные пальцы Томаса Джефферсона даже не коснулись его. Его взгляд, взгляд усталого орла, был устремлен вниз, на долину, где в сгущающихся сумерках, словно россыпь темных камней, чернели хижины рабов. Эти хижины были фундаментом его мира, его процветания, его свободы. И его главным, неизбывным проклятием.

Внутри него, за фасадом просвещенного государственного мужа, зрел холодный узел страха. Сегодня он решился на то, чего избегал месяцами. Он приказал привести к себе человека, который был его собственностью, но чьего разума он боялся больше, чем армий британской короны. Не плотника, не конюха, а мыслителя. Философа в цепях.

Сначала он его услышал. Мягкий, почти мелодичный металлический шепот, нарушивший вечернюю гармонию. Звук, который преследовал Джефферсона во снах. Звук кандалов.

На террасу ввели высокого, иссушенного трудом, но не сломленного негра лет тридцати. Холщовая рубаха висела на его костлявых плечах. Но он нес свое тело с таким несокрушимым достоинством, что невольно приковывал к себе взгляд. На его лодыжках, поблескивая в последних лучах солнца, обвились гладкие, отполированные движением серебристые змейки цепей. Звали его Иеремия. Он был рабом по рождению, вещью, вписанной в хозяйственные книги. Но по ночам, при свете украденного огарка, его душа отправлялась в путешествие по страницам книг из библиотеки хозяина. Он говорил с Локком, спорил с Руссо и вчитывался в каждое слово самого Джефersonа, находя в них одновременно и великую надежду, и чудовищную ложь.

– Оставьте нас, – приказал президент надсмотрщику. Голос его прозвучал глухо, как будто был произнесен со дна колодца.

Когда они остались одни, на террасе воцарилась тяжелая тишина. Джефферсон долго, мучительно долго разглядывал своего раба, словно пытаясь найти в нем изъян, слабость, хоть что-то, что позволило бы ему, хозяину, почувствовать свое превосходство. Но не находил.

– Я читал твои записи, Иеремия, – наконец сказал он, и слова эти царапнули воздух. – Те, что ты прячешь под половицей в своей лачуге. Ты пишешь о свободе.

Иеремия молчал. Он просто смотрел на президента, и во взгляде его темных, бездонных глаз не было ни страха, ни заискивания, ни ненависти. Лишь глубокая, древняя, как сама эта земля, печаль.

– Ты пишешь, – продолжал Джефферсон, и его голос дрогнул, когда он цитировал по памяти, – что «свобода – это не земля, которую можно дать, и не закон, который можно написать. Это воздух в груди человека, и пока он дышит, он свободен, даже если его тело в цепях». Это дерзкие, опасные слова.

– Это не слова, хозяин. Это правда, – тихо ответил Иеремия. Его голос был низким, ровным и спокойным, как течение глубокой реки. – Вы научили меня этой правде. Вы написали в своей великой Декларации, что все люди созданы равными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами.

– Да, – кивнул Джефферсон, вцепившись пальцами в подлокотник кресла. – На жизнь, свободу и стремление к счастью.

И тут Иеремия нанес свой удар. Простой, безжалостный, как укол рапиры в сердце. – Вы верите в эти слова?

Вопрос повис в воздухе. Цикады, казалось, замолчали. Джефферсон почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он, автор этих слов, отец-основатель нации, впервые в жизни не знал, что ответить. – Я… я верю в идеал, – выдавил он наконец. – В звезду, к которой мы должны стремиться.

– Но идеал, который боится дневного света, – это ложь, – возразил Иеремия, и в его голосе прорезался металл. – Вы пишете о свободе, но на утреннем рынке ваши управляющие покупают и продают людей. Вы говорите о равенстве, но ваши поля обрабатывают те, кого вы считаете своей собственностью. Как может человек, чья душа расколота надвое, говорить миру о правде?

Джефферсон почувствовал острую, физическую боль, словно невидимый скальпель вскрыл его грудную клетку и обнажил его сердце, полное противоречий. Этот раб в цепях видел его насквозь. Не великого мыслителя. Не автора Декларации. А испуганного, запутавшегося человека, который построил свой прекрасный дом на фундаменте из человеческих костей.

– Ты опасен, Иеремия, – глухо произнес президент. – Твои речи могут посеять смуту.

– Не речи сеют смуту, хозяин, а цепи, – так же спокойно ответил тот. Он сделал шаг вперед, и кандалы снова тихо звякнули – как погребальный колокол по совести президента. – Вы боитесь не моих слов. Вы боитесь правды, которая в них звучит. Вы боитесь, что если вы признаете мою свободу, то рухнет весь ваш мир, такой удобный, такой прекрасный, построенный на несвободе других. И потому вы держите меня в кандалах – не для того, чтобы удержать мое тело, а чтобы удержать в цепях собственную совесть.

Джефферсон не выдержал. Он резко встал и подошел к балюстраде, вцепившись в холодный камень. Сумерки сгустились, превратив долину в чернильную чашу. С полей доносилась заунывная, разрывающая душу песня рабов, возвращавшихся с работы. Песня о потерянной родине, о несбыточной надежде, о вечной тоске. И эта песня была саундтреком к его проклятию.

Он смотрел на свои земли, на свое богатство, на дело всей своей жизни, и впервые в глазах его, глазах автора Декларации Независимости, отразился неподдельный, головокружительный ужас. Он вдруг с абсолютной, убийственной ясностью понял: его свобода была тщательно сконструированной ложью, купленной и оплаченной рабством того человека, что стоял сейчас за его спиной. Иеремия в цепях был безгранично свободнее его, хозяина Монтичелло.

Солнце коснулось горизонта, и небо на западе окрасилось в цвет свежей раны. И это знание было невыносимо.

Глава 6. Черная магия и ее разоблачение

Театр «Палас» на Бродвее был старым, уставшим гигантом. Его бархатные кресла помнили аплодисменты времен «ревущих двадцатых», а потертые ковры впитали в себя пыль надежд и разочарований тысяч актеров. Театр пережил всё: и безумный оптимизм эпохи джаза, и ледяной ужас биржевого краха. Он выжил во многом благодаря своему бессменному директору, Соломону «Солли» Фридману, человеку, чья душа была так же непроницаема для сантиментов, как бронированная дверь банковского хранилища.

Кабинет Солли был его крепостью и его храмом. Тяжелый дубовый стол был испещрен следами от сигар, как поле боя – воронками от снарядов. Стены были сплошь увешаны выцветшими афишами – призраками давно забытых шоу: улыбающиеся старлетки, чьи имена стерлись из памяти; водевильные комики в котелках; анонсы мюзиклов, закрывшихся после первого же представления. Воздух в кабинете был густым, слоистым, пропитанным запахами дорогого табака, дешевого виски и тридцатилетней пыли.

Сам Солли, невысокий, полный мужчина с мешками под глазами и вечной сигарой, прилипшей к нижней губе, был воплощением этого места. Его глаза, маленькие и умные, как у старого кабана, умели безошибочно определять две вещи: потенциальный кассовый хит и слабое место в любом контракте. Он повидал на своем веку всё: говорящих собак с фальшивыми механизмами в ошейниках, женщин-каучук, чья гибкость объяснялась болезнью суставов, факиров, глотающих не огонь, а подкрашенный спирт, и целую армию фокусников, распиливающих своих ассистенток в ящиках с двойным дном. Он был верховным жрецом в храме иллюзий, и он давно перестал верить в чудеса.

Поэтому, когда дверь его кабинета отворилась и на пороге возникла невероятно долговязая фигура в ослепительно-клетчатом костюме, Солли даже не поднял брови. Он мысленно поставил галочку в своей внутренней картотеке: «Тип: европейский шарлатан. Подвид: аристократ-неудачник. Цель: выпросить аванс».

– Слушаю вас, – пробурчал он, не отрываясь от изучения кассовых отчетов, где цифры сходились с приятной точностью. – Десять минут.

– Более чем достаточно, сэр, – пропел гость голосом, в котором слышались и лесть, и скрытая насмешка. Это был Барнаби Дж. Кэдуолладер. Он проскользнул в кабинет, и его костюм – безумное сочетание апельсинового и фиолетового – казался настоящим визуальным насилием в этом царстве коричневых и бордовых тонов. Он без приглашения опустился в треснувшее кожаное кресло для посетителей и элегантно закинул ногу на ногу. – Я представляю интересы выдающегося зарубежного артиста, маэстро Луциана Старра, который желает дать в вашем прославленном театре один-единственный, неповторимый сеанс черной магии с последующим ее разоблачением.

Только тогда Солли Фридман оторвался от бумаг. Он смерил гостя оценивающим взглядом. – Черной магии? Сынок, я в этом бизнесе тридцать лет. Вся магия – черная, потому что дурачишь публику в темноте. Что он умеет? Кролики из шляпы? Это не продается. Голуби из рукава? Прошлый век.

– О нет, – Кэдуолладер поправил треснувшее пенсне, и в стеклышке на миг блеснул хищный огонек. – Кролики – это для детей. Мессир Старр предпочитает вещи поинтереснее. Денежный дождь, например.

– Было, – отрезал Солли. – Парень с вентилятором на чердаке и пачками фальшивых долларов. Пожарная инспекция чуть не закрыла мне театр. Дальше.

– Мгновенные перемещения в пространстве.

– Зеркала. Десятки зеркал. Знаем, проходили.

– Чтение мыслей.

– Подсадные зрители в первом ряду. Старо как мир.

– И, – Кэдуолладер сделал театральную паузу, – если публика будет в особенно хорошем настроении, временное, совершенно безвредное отделение головы от туловища.

Солли усмехнулся, обнажив прокуренные зубы. – Слыхали. У меня на прошлой неделе был один такой «великий маг» из Будапешта. Отделял голову манекену. Публика закидала его гнилыми помидорами. Условия?

– Пятьдесят процентов от валового сбора и полная свобода действий на сцене, – отчеканил Кэдуолладер.

– Пятьдесят? – Солли поперхнулся сигарным дымом и закашлялся. Его лицо начало наливаться свекольным цветом. – Вы в своем уме? Я Синатру за меньшие деньги подписывал! Пятнадцать процентов, афиша мелким шрифтом после анонса кордебалета, и я лично проверяю весь ваш реквизит до последнего винтика!

– Реквизита нет, – улыбнулся клетчатый, и улыбка его была острой, как бритва. – А что касается процентов… Мессир настаивает на пятидесяти. Он весьма щепетилен в финансовых вопросах.

Это было уже личное оскорбление. Пятьдесят процентов в его собственном театре! Это было посягательство на его власть, на его статус короля Бродвея. – Тогда мессир может взять свой контракт, свернуть его в трубочку и катиться к черту! – рявкнул Солли, с силой ударив мясистым кулаком по столу, отчего подпрыгнула чернильница. – Вон из моего кабинета! Пятьдесят процентов… Я таких наглецов еще не видел!

Кэдуолладер медленно встал. И в этот миг что-то изменилось в комнате. Веселая шутовская маска слетела с его лица, обнажив нечто древнее, холодное и совершенно безжалостное. Воздух, казалось, стал на несколько градусов холоднее. – Вы уверены, что не хотите пересмотреть свое решение, мистер Фридман? – тихо спросил он, и в его голосе больше не было лести. – Полагаю, смена обстановки могла бы пойти вам на пользу. Прочистит мозги.

– Я сказал, вон! – взвизгнул директор, чувствуя, как по его спине пробегает неприятный холодок.

– Как скажете, – пожал плечами Кэдуолладер. Он поднял руку и щелкнул пальцами. Щелчок прозвучал в застоявшемся воздухе кабинета неестественно громко – сухо, как треснувшая кость, и остро, как разбитое стекло.

Солли Фридман открыл рот, чтобы изрыгнуть очередное ругательство, но не издал ни звука. Он увидел, как его собственная рука, лежавшая на столе, вдруг стала прозрачной. Он посмотрел на свое тело и с ужасом увидел, как сквозь его жилет проступает узор на спинке кресла. Его плоть начала мерцать, как изображение в неисправном кинескопе, контуры поплыли, превращаясь в дрожащий серый дым. Он попытался закричать, но крик застрял в несуществующем горле. Через секунду он просто исчез. Растворился. С легким, беззвучным хлопком, словно лопнувший мыльный пузырь. Только его дымящаяся сигара упала с края стола и с тихим шипением погасла в стакане с водой.

В кабинете воцарилась гробовая тишина. Кэдуолладер подошел к столу, поднял контракт, который Солли только что швырнул в него, и вежливо протянул его пустому, еще хранящему тепло тела креслу. – Будьте любезны, ваша подпись.

Из воздуха, соткавшись из пылинок, пляшущих в луче света из окна, материализовалась полупрозрачная рука. Она взяла перьевую ручку, обмакнула ее в чернильницу и размашистым, самоуверенным почерком вывела на бумаге: «Соломон Фридман». После чего так же бесследно растаяла.

– Вот и славно, – промурлыкал Кэдуолладер, аккуратно складывая драгоценный документ в карман своего нелепого пиджака. Он повернулся к двери как раз в тот момент, когда ее приоткрыла молоденькая секретарша Бетти с подносом в руках, на котором стоял стакан воды и таблетки от мигрени для шефа.

Увидев пустое кресло, девушка замерла. Кэдуолладер галантно поклонился ей, отчего Бетти выронила поднос, и тот с оглушительным грохотом рухнул на пол. – Не беспокойтесь, мисс, – сказал он своим прежним, певучим голосом. – Мистер Фридман отбыл по неотложным делам. На творческую командировку. В Гарлем. Примерно 1890-го года. Он просил не ждать его к ужину.

И с этими словами долговязая клетчатая фигура вышла из кабинета, оставив после себя ошеломленную девушку, запах серы и подписанный контракт на самое невероятное представление, которое когда-либо видел Бродвей.

Глава 7. Великое представление

К вечеру следующего дня Бродвей бурлил, словно растревоженный муравейник, и эпицентром этого брожения был «Палас». Загадочные афиши, словно черные метки, объявившиеся за ночь по всему городу, действовали безотказно:

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ! ЛУЦИАН СТАРР СЕАНС ЧЕРНОЙ МАГИИ С ЕЕ ПОЛНЫМ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

Никто толком не знал, кто такой этот Старр, но шепотки, ползущие по театральным кулуарам, как ядовитые змеи, сплетались с леденящей душу историей внезапного исчезновения Солли Фридмана. Слухи эти обрастали невероятными подробностями, будоражили воображение и делали свое черное дело: к семи часам вечера у входа в «Палас» образовалась давка, достойная открытия египетской гробницы.