Бешвар (Повесть)

Бешвар

Пребывая в забытьи в тот день, когда началась первая глава моей жизни, я, двадцатипятилетний молодой человек, шел у пруда, смотрел под ноги и о чем-то бесконечно думал. Одна мысль сменялась другою с грязным непостоянством. Все мешалось в серый ком, оставшийся после жизни в Европе. Ком этот выглядел точно так, как снежная баба, слепленная по первому снегу в ноябре: тело ее и голова были запятнаны землей, гнилыми листьями, желтой травою и истлевшими прутьями. «Что же теперь делать, куда податься? Связи прервал, не служу, кругом решительно ничего и никого, последние деньги спустил заграницей. Гол как сокол!» – размышлял я. – «Надо бы взяться за дело какое-нибудь, что ли, иначе растрачу последние гроши. Только за какое дело? Мир и без меня переполнен всевозможными идеями, которые меж тем друг друга повторяют, а новое скажешь – удушат. Жениться тоже пристало, да на ком, ежели я никого не любил и не люблю?».

– Это же Сергей Романов! Серж, идите сюда! – закричали голоса, заставив меня обернуться.

К берегу причалила лодка, в ней сидели давние знакомые: Никита Малютин, Семеоновский, Тамара Несвицкая и Фирсова. С ними я дружил первые годы пребывания в Петербурге, когда еще состоял при училище. Ну как дружил, скорее, только думал, что дружу. То ли сельское воспитание повлияло, то ли бабушкина любовь, то ли свойства души, но вырос я в плане дружбы глубоко наивным человеком, поэтому всякий новый знакомый жадно становился мне другом. Отсюда и следствие – впервые оказавшись в светском салоне, до которого все пытался дорваться, всецело отдался столичным лицам. Как слепой дикарь, я не знал, что такое хорошо, что плохо, дозволял петербургскому кругу вести себя со мною, как будет угодно – это и было мне куском черствой дружбы. Стоит сделать оговорку, одного человека я знал давно и сразу – Тамару. К столичному кругу она от рождения имела положительные свойства. Ее взяли в свои тотчас, чуть она показала превосходные способности к лицемерию, которым так дорожат в свете. Итак, несмотря на плохое расставание, на лице моем прорезалась ностальгическая улыбка по минувшему, как будто в нем было что-то пригожее; я смело залез в лодку.

– Романов, каковы вы теперь, а! Заметно поправились! Женились, что ли? – утягивая меня, веселилась Фирсова. – Или вы то же, что Семеоновский, – отъедаетесь на покое да по армии тоскуете?

– Да, к слову, теперь на отдыхе, – заводя руки за голову, растянулся Семеоновский, передавая мне весла. – Вы, Сергей Георгиевич, видно не собираетесь восстанавливаться, раз усы еще не отрастили?

– Во Франции не модно усы носить, пытался соответствовать, – отвечал я, отвлекаясь на задумчиво улыбающегося Малютина. – А вы как, Никита? Не молчите.

– А я, Серж, безвылазно в городе живу, чиновничаю в состоянии предобморочном. Помогаю отцу писать законы. Приехал к матери на недельку, – отвечал Малютин. – Однако, как удачно совпал наш с вами приезд! Надо будет вспомнить прошедшее, пропустить партишку. Мне не с кем досуг проводить, а вы, помнится, хорошо в карты играли…

Я почему-то промолчал, не нашел, что сказать. Тамара упорно строила из себя равнодушную, глядела то в одну сторону, то в другую, теребила веер, но, заметив мою улыбку и то, что я обличил для себя ее чувства, прорвалась:

– Еще не устроила вас бабуся? – фыркнула она.

Тут Семеоновскому да Малютину чего-то стало смешно, и я начал жалеть о том, что сел в злополучную лодку и взялся грести. Грустные воспоминания и прошлые обиды всколыхнулись в моем сердце, как подымается ил, если на дно сквозь спокойную и чистую воду опускается камень.

– Я только что вернулся. Мы давно не виделись, – выдал я.

– Бедная ваша бабуся! – пальнула Несвицкая. – А я-то думаю, чего она со мною и маменькою неприветлива, оказывается, внук у нее бестолочь: нервы трепет, везде катается и ничего не делает!

– Как вам в Европах, хороши школы? – наскоро внедрилась Фирсова, чтобы потушить пыл Тамары.

– Печально в Европах. Не нашел в ней того, за что все детство меня заставляли ее любить. Зря только время тратил на заграничные языки. Зато повстречал любопытных соотечественников, которые мнят из себя чистокровных французов, считая все русское варварским отродьем. Это хорошенько меня встряхнуло и разрешило многие вопросы, – высказался я. – Школы тоже неважные. Право слова, у нас учат намного лучше. Я удивлен, что все расхваливают Европу, когда хвалить ее стыдно.

– Если вы хотите быть принятым в обществе, Сергей Георгиевич, французский вам необходим, как и европейские школы! – яро проскрежетала Несвицкая.

– Кому именно необходим? Голицыну, Нарышкину, кому? Считаю, что русский человек должен знать прежде всего свой язык и свое отечество, – спокойно отвечал я.

Все, кроме Тамары, напряженно затихли.

– Что же хотите сказать, вы своему не учились? – раздражалась Несвицкая, вздергивая головою.

– Хочу сказать, что наши школы не учат любить русскую словесность, не помогают постигать нашу культуру, нашу историю, именно нашу, а не чью-нибудь, потому что преподаватели, в большинстве своем, немцы, швейцарцы или, на худой конец, французы. А если уж ни то и ни другое, то у всякого существует тетушка, расхваливающая Европу сверху до низу. Чему такие учителя или тетушки могут научить русского человека?

– Мирок ваш резко ограничится, если вы будете почитать только наше, – завершающим аккордом перебила Тамара.

– Как мы начали этот разговор? – закрывая уши, пикнула Фирсова. – Друзья, не бранитесь, пожалуйста!

Несвицкая была мне как младшая сестра, с детства я любил ее донимать, поэтому и теперь хотел, чтобы последнее слово непременно осталось за мною.

– Мы и не бранимся. Во-первых, Тамара Викторовна, я не говорил, что нужно забыть об остальном мире, кроме русского, во-вторых, заграница пагубно влияет на молодую неокрепшую душу, которая не сама выбирает путь, а идет строго по тому, какой маменька с папенькой выдумали. Мы с вами росли обольщенными, но обольщение это началось задолго до нашего с вами рождения. До Петра первого русский народ и думать не думал, что заграничное лучше своего. А теперь что? Народ стыдится своей культуры, на русском пишет с дичайшими ошибками, платья носит французские.

– Сами-то сидите в английском костюме! Что ж не в косоворотке и с картузом?! Так что извините, Сергей Георгиевич, но довольно. Вам надо с г-ном Хомяковым познакомиться, он представитель таких же глупостей, что и вы. Как бишь он называет-то себя? А! Славянолюбом! Вот вам туда же, – остановила Несвицкая и показательно отвлеклась на Малютина. – К слову, забыла рассказать, Никита! Представьте себе, Алексей Степанович целый час городил моей матушке то же самое, что и наш Романов, довел ее до приступа. Нет, чтобы вовремя замолчать, все-таки говорил с дамой, правда? Он планомерно заставлял ее уверовать…

– Уверовать в то, к чему она была не готова потому, что с рожденья ей внушали любовь к загранице, будто там воздух пахнет духами, и птицы распевают оперные песни. Все мы жертвы этих убеждений, Тамара Викторовна. Только стоило бы всем нам понять уже сейчас, что эдакая методика воспитания чревата тем, что в стране начнут рождаться дети без отечества, полурóдные, русские полурусские, которые будут до конца дней мучиться неприкаянностью на Родине и на чужбине одинаково: в России им будет не хватать заграницы, а заграницей – России. Не злитесь, прелестная Тамара, я не провоцирую вас, вы просто не способны меня понять, потому что никогда не жили там, как я жил. Вы отдыхали, не пересекались с простыми жителями, не ютились с ними в одной комнате. Между отдыхом и жизнью огромная разница. Вспомните, Тамара Викторовна, до некоторых пор я вас поддерживал в суждениях, но все потому, что в Европе отдыхал. Теперь наши мнения различны, потому что мои розовые очки треснули – я там жил. Вам тамошняя жизнь неизвестна. Вы видели только наружную картинку, она вам красива, но эта картинка всего-навсего искусно нарисованная декорация, за которой прячется грязь. А насчет платья не удивляйтесь, мы – продукт нашего времени; я в английском, вы во французском, шляпку вам вовсе шил немец Брахман. В том-то и дело, что своего в нашей стране даже не пошить, а если пошьешь, то только картуз на маскерад.

– Славянолюбы, видно, заражены общей болезнью, и называется она невежеством! Вы говорите с дамой, умейте замолчать вовремя.

– Господа, умоляю! – зажмурилась Фирсова.

– Кроме того, что вы дама, у вас больше нет аргументов? – усмехнулся я, Малютин тоже хихикнул.

Несвицкая думала осыпать меня замечаниями, но шляпа, унесенная порывом ветра, смешала ей замыслы. «Брахман!» – только-то успела выкрикнуть Тамара, имя мастера прозвучало у ней ругательством. В то же время небосвод заполонило тучами. Налетел и ветер, разнося угрожающие раскаты грома; ливень не заставил себя ждать. Иногда переходящий в град, он хлынул, точно где-то на небесах прорвало плотину. Оказавшись на берегу, мы бросились к дому Семеоновского – он жил ближе всех. Пока четверня кушала чай, отогревалась под пледами и не желала продолжать со мною бывший диалог, а потому молчала, я пребывал на террасе, окна которой были раскрыты настежь. Иногда высовывал руку, принимая к коже дождь, иногда разглядывал ладонь, наблюдая за тем, как небесные слезы растекаются по ней, оставляя влажные следы. Порою ветер задувал мне в спину, по коже пробегали мурашки. Пахло сыростью старых половиц и измокшей землей. Вдохновившись, я обтер мокрую руку о фрак и, вынув маленький альбомчик да обломок карандаша, почти до конца истертый, принялся записывать новое стихотворение.

Только дочиркал, как откуда ни возьмись выпрыгнула Несвицкая и, выхватив книжечку, затрепыхав ею, побежала к остальным. В гостиной она принялась громко и весело читать стихи, но стоило мне попытаться отобрать свои произведения, альбом полетел в следующие руки. Так я и бегал по кругу, как косолапый щенок, пока не встал в стороне. Заметив, что перестал бегать, Несвицкая сделала злобную мину и швырнула книжку в камин. Вне себя я метнулся к огню и, вытащив кочергою дрова, а вместе с ними и альбом, сунул руку да заплевал, задул, зажал горящее местечко. Пальцы мои несколько обгорели и покраснели, а ногти почернели. Когда тление остановилось, я веером пролистнул страницы и, к счастью своему, обнаружил, что поэзию удалось спасти. Двумя ладонями прижав к сердцу маленький альбом, я закрыл глаза. Руки мои продолжало жечь, голова обливалась потом. Чувствовал себя так, будто вот-вот чуть не потерял своего единственного родного человека.

– Это же просто стишки, Романов! – отмахиваясь от дыма опаленного ковра, кашляла Несвицкая наперебой с Фирсовой.

– Турецкий заказной ковер испортили! Что вы натворили? Чуть нас не подожгли! – бурчал Семеоновский, закрывая нос платком.

– Да лучше бы вы сгорели! Вы что не понимаете, сколько трудов мне стоило заполнять эту книжку? – выпалил я, слезы сами собою прыснули из моих глаз и размазали лица, интерьеры и свечи, все слилось в неразличимую мазню.

Пробормотав что-то, я бросился из гостиной и выбежал на улицу. Ливень шел стеною, молнии тянулись к земле и разрывали небо оглушительным грохотом. «Романов, вернитесь! Простите нас!» – кричали мне сзади. Скоро голоса четверни омрачились, постепенно угасли. Они смотрели мне вслед и молчали до тех пор, пока я не растворился в дожде. Почти сразу ноги мои совершенно промокли из-за давнишней дырки в подошве. Но я не замечал ничего. Мне было тяжко и грустно.

Уже у себя на даче, сидя мокрый, оплеванный тучами, я бесцельно смотрел перед собою, задавался извечным вопросом: почему? Не понимал, за что со мною так обходятся всю жизнь, за что издеваются и ненавидят. Причем, если претворялся глупым и добрым, меня одинаково не любили, как если был резок и груб. Порвавшись с места, я встал, суетно походил по неосвещенным комнатам, закрыл окна и положил собираться. Мне было страшно показаться бабушке, я не знал, как сказать ей, что предал ее мечту о Европе, что приехал в Россию насовсем, а не на короткий период. Уложив в чемодан перво-наперво попавшееся, наскоро переодевшись, я выехал из Павловска.

Дорогой вслушивался в скрип колес и цокот тройки. Ночь была синей, туманной, она застилала проносящиеся мимо окон пейзажи, внедрялась во встречные ветхие дома. Выделялось в черноте только развешенное на веревке белье белого цвета, но и то обливалось темной голубизною, становилось призраком, не желающим, чтоб проезжий узнал в нем знакомое. Моя жизнь была тем же призрачным бельем на веревке, так же подо что-то маскировалась, но все-таки была видна – тем грустнее становилось на нее смотреть. Спать в экипаже было неудобно, я никак не мог понять, почему одежда жмет в груди и плечах. Только с рассветом заметил, что в спешке оделся в старый мундир поручика. Своего рода перепутанный костюм был знаком, что я, как мужчина, не вырос статусом и на толику. Сказать, что страдало самолюбие? Понимал, что если у меня появится возлюбленная, то нечего будет ей дать, что в глазах любой матери я выходил бы очень невыгодным голодранцем с европейским образованием. Можно было бы, конечно, выехать на уме, но романтичных до бедности девушек, тем более мам девушек, в природе нет.

Отдыхать лакей прикатил в Руссу. Город меня явно не принял, нелюбовь демонстрировал с большою охотой. К моему приезду даже самые захудалые постоялые дворы набились гостями битком, лавки и прочее подобное заколотились досками, а одна единственная ресторация сгорела. Но делать было нечего, лошадям стоило отстояться, так что проторчал на улице, к прискорбию Руссы, четыре лишних часа, шатаясь бродягой. Даже на воды не попал в лечебницу. Меня не пустили потому, что я, как выразились на карауле, странного вида и распугаю девиц с их мамашами, которые именно в тот день всем городом собрались в парке.

– Вы знаете, всяко меня оскорбляли, но никто еще не говорил, что лицом не вышел, – возмущался я, пока мимо меня проходила толпа дам с кружечками для воды.

– То-то и оно, что вышли. Не пущу и все! Сначала приезжают всякие, а у нас потом дуэли, потом разборки, потом нас наказывают! Уходите, – отвечал мне красный воротничок у ворот, но я не двигался с места уже из принципа. – Смотри на него! Пристава сейчас позову! Извольте представиться, сударь!

– Романов Сергей Георгиевич, – ухмыляясь, ответил я, наверняка зная, что моя фамилия произведет эффект. – Зовите хоть городничего!

Красный воротничок как стоял, так и упал сплошняком на спину. Другой же, подскочив к нам, принялся передо мною извиняться, пропускал в парк, но я, раскланявшись, задрал нос и ушел. Сначала меня забавляла сложившаяся ситуация, потом стало скверно оттого, что я со скуки стал радоваться глупостям.

Следуя по обрывистой набережной, понурив голову, я скучал от одиночества, сочинял рядом с собою прекрасную компаньонку. Сперва выдуманная девушка радовала меня, потом стала досаждать тем, что каждый раз, только я возвращался в реальность, она исчезала. Тоненький, безвольный ветерок обдувал мне лицо и гладил по голове. Невдалеке звенел церковный колокол. Я остановился, поднял взор на купола. Стаи птиц кружились над золотыми крестами. Задумав перекреститься, сделал это только мысленно. Душа моя тяжелела нестерпимо, я был опустошен, как битый сосуд: ни во что не верил, ничего не хотел, не мог как следует печалиться, уж тем более не думал и радоваться. Старушка, просящая милостыню у врат храма, откуда раздавалось чистое многоголосое пение и запах лилий, с интересом глядела на меня. Она видела, что денег ей не дам, потому что самому лишь бы хватило. Было в ее взгляде что-то понятливое, но не доброе, а злорадственное: «холеный домашний кот вдруг стал оборванцем», – думала она и улыбалась.

Ночевать остановился не в Твери, а в Торжке у Пожарских, заодно знаменитых котлет отведал. Началось с одной, закончилось тремя, поэтому ко сну вышел на променад. Торжок полюбился моему сердцу. Улицы его были пустынны, смирны, томно придавались пению птиц. Некоторые дома Торжка были огорожены забором, некоторые стояли просто: в гуще кустарников и желтых деревьев. Местные жители между собою были очень дружны: где-то соседи собрались на ужин, где-то встали за забором вести разговор о делах насущных. За одной торжокской семьей я даже подглядел. Все сидели в кружевной столовой, озаренной множеством свечей, были дружны и веселы. Толстый мещанин, глава семейства, пил наливку и балагурил с другим мужчиною, бас его раздавался раскатистым громом. Полная баба ухаживала за остальными, молодые девушки шушукались, дети баловались и хохотали. Я завидовал им, тоже хотелось быть дружным с кем-нибудь, сидеть за большим столом, желал большую крепкую семью. Мне не хватало той прежней простоты, в которой я вырос, не хватало гостей. Хотя принимать никогда не любил, но общность помогала мне чувствовать, что вокруг меня есть хоть кто-то, кто всплакнет, если я вдруг умру. Как сейчас помню, родственники, соседи и друзья каждую субботу собирались в нашем с бабушкой поместье за общим столом. Шум-гам стоял сумасшедший, всем было чего-то весело. Один мой дядя постоянно курил, стоя у пруда и наблюдая за плещущимися сыновьями, другой пил и временами выдавал философские мысли. Вот этот второй дядя был рыжеват, имел длинные усы и бакенбарды, которые постоянно чесал. Жизнь свою тот посвятил математическим наукам, думал, что выйдет из него ученый, но вышел только умный пьяница; я любил с ним потолковать вечерами, он один понимал мою тонкую натуру. И вот, некоторые из ранее собиравшихся умерли, другие переругались. Семья наша разрослась, но больше никто ни с кем никогда не соберется.

Вернувшись к Пожарским, я испросил чаю и, пока он готовился, бродил по коридорам, рассматривал картины. Ноги вывели меня в общий кулуар, где я встретил барышню двадцати лет, она перебирала бруснику, разделяя ее на чистую и на грязную.

– Добрый вечер, – проявился я.

Девушка безучастно на меня посмотрела и вновь занялась прежним делом. Не скажу, что было приятно перетерпеть неуважительное отношение к себе, но уже так привык к этому, что просто решил уйти. С укоризною посмотрев на барышню, поймав еще один взгляд ее, я развернулся, но она остановила: опередила и выдвинулась поперек дороги.

– Простите, милостивый государь! Я думала-думала, а тут вы вошли, и мне показалось, что поздоровалась с вами, а потом очнулась… – суетилась она. – Если не поздоровалась, простите мне эту выходку, не желала оскорбить вас! У меня часто такое бывает, что задумываюсь и…

– Не беспокойтесь, понимаю вас. Сам знаю, что значит никого не видеть и не слышать, когда о чем-то думаешь, – отвечал я. – Разрешите представиться, имя мое Сергей Георгиевич.

– Антонина Сергеевна. Очень приятно, – произнесла барышня, пожимая мне руку. – Ой! Замарала вас ягодой! Весь день кувырком! То все рассыпалось, то с вами не поздоровалась, еще и замарала. Сегодня не мой день, определенно!

– Давайте помогу вам ягоду перебрать? Заняться здесь нечем, – предложил я, усаживаясь на табуретку.

– Да что вы, не стоит! – останавливала Антонина, но увидав, что я уже принялся за ягоду, присмирела и приземлилась на прежнее место.

Так мы с барышней начали говорить. Я узнал, что она возвращалась из Твери в Петербург, что по дороге у нее сломался экипаж, что пока она, поймав попутчика, ездила за помощью в Торжок, ее ограбили. Несмотря на заданную тему, беседа наша была легка, без напряжения, какое бывает в разговоре с малознакомыми людьми. Когда незатейливый диалог прервался, я украдкой поглядел на Антонину. Наши взгляды пересеклись. В первый раз в жизни я ощутил, что душа моя затрепетала. Волнение охватило такое, что невольно замер. Барышня не выдержала моего взгляда, покраснела и отворотилась. Грудь ее тяжело вздымалась, корсет скрипел.

– Вы прелестны, Антонина Сергеевна, – смущенно произнес я.

Барышня думала ответить, стыдливо поворотилась, но появившийся сухой старик смешал ей замыслы. Он был богат, но неопрятен, весь в каких-то сдобных крошках и трухе сгоревшего табака. Барышня с его появлением вскочила и сделала порывистый жест рукою, как будто желала стряхнуть что-то.

– Вы кто еще такой?! Антонина, опять ты нацепила кого-то! – с претензией тарахтел старик.

– Князь Сергей Георгиевич, – поднявшись, представился я.

– Вижу, вы поручик! – злобно проскрежетал старик, будто в моем звании таилось что-то невообразимо для него оскорбительное. – Антонина, молчишь?! Ягоду перебрала, спрашиваю?

– Почти, Федор Федорович. Принесу вам, как закончу, – обронила барышня.

– Вижу, что ты тут заканчиваешь! – вспылил старик и, шаркнув ногой, заторопился назад.

Не выдержав, Антонина заплакала и, прижав обмаранные ягодой пальчики к лицу, ушла в угол. Не мешкая, я усадил барышню на прежнее место и, поставив перед нами таз с водою, отнял ее ручки да с всею заботою принялся отмывать их от ягоды. Недолго Антонина еще всхлипывала, но вскоре отвлеклась и стала наблюдать за мною.

– Еще на лице наверно, – улыбалась барышня.

– Совсем нет, – внимательно осмотрев милое личико с ямочками на щеках, заверил я. – Строгий у вас дедушка. Вы не обижайтесь на него, к старости мы все становимся невыносимы.

– Это мой муж, – понурив голову, призналась Антонина и снова заплакала, я жалеючи обнял ее.

Так мы просидели до тех пор, пока барышня совсем не успокоилась. За это время нам принесли чаю, который просил давным-давно. Пили его в кристальной тишине. Антонина сильно стеснялась, изо всех сил старалась не глядеть на меня, но тем ценнее становился мне каждый взор ее. Немного погодя барышня вспомнила, что должна была унести своему престарелому мужу ягоду и, поднявшись, стыдливо поклонившись, заторопилась с блюдцем вниз. Пока Антонины не было, я подошел к зеркалу, причесал пальцами кудри, развязал шейный платок, а сев на место, съел мяты из чая. Посидев чуть-чуть, я подскочил и стал искать что-нибудь занимательное к приходу барышни. За комодом стояла старая гитара. Взяв ее, я перебрал струны, парой аккордов проверяя настрой. Послышались шаги: «идет!» – подумал я, весь трепеща от счастья.

– Барин, вы не засиживайтесь, – пришла г-жа Пожарская со слугой, который внес нам железный чайничек чаю и забрал пустой фарфоровый. – Конечно, все понимаю – муж у нее старый, но наглеть-то тоже не надо.

– Договорились, – покраснел я.

– Ох ты ж Бог мой, а горите-то пламенем! – по-доброму подстегнула г-жа Пожарская. – Давайте-ка, барин, закругляйтесь. Вы выглядите умным, вот и поступайте умно. Она-то ладно девица, все мы бабы глупые, но вы-то другое дело. Сворачивайтесь, я спать.

– Дарья Евдокимовна, подождите! Мы ягоду перебирали, осталась порченая. Прикажите, чтоб ее высыпали птицам.

– Ничего себе птицам! Не жирно им, птицам-то, кушать ягоду? – забухтела г-жа Пожарская, собирая в газетку просыпанное. – Сделаю наливку, все равно давить!

Сразу, как ушла Дарья Евдокимовна, ко мне вернулась Антонина. Она подправила прическу, накинула на себя синий платок с красными лилиями, который к ней очень шел, и надухарилась. На гитаре хотел играть я, но барышня попросила инструмент себе. Хоть извлекаемая мелодия состояла из простых аккордов, а романс не был замысловат, слушал я с упоением, даже сентиментально прослезился, отворотив притом голову, чтоб Антонина не заметила.

– Вы плачете!.. – с тихим восторгом произнесла она. – Как вы чудесны, Сергей Георгиевич, как чувственны!

– Нет, просто плакса, – отшутился я, утерев нелепую слезу.

– Не наговаривайте! – тепло улыбалась барышня, уместив ручку на моем плече. – Какие у вас глаза, Сергей Георгиевич…

– Мы уже породнились, называйте меня просто: Женя, – тоже заулыбался я, заглядываясь на Антонину.

– Тогда меня зовите Ниной, – смутилась она и обыкновенно покраснела. – У вас такие глубокие глаза, Женечка, такие большие, глубокие, как океан. Но вы грустны, и глаза ваши печальны. Заметила, что вы, кажется, редко улыбаетесь.

– Говорю же, я плакса, – вновь отшутился я.

– Вы, должно быть, писатель? Такие чувственные натуры всегда писатели, – предположила барышня. – Если пишете, то послушала бы что-нибудь.

Долго я упирался, не хотел вставать с дивана, но Нина вытолкала меня за стихами. Когда принес в кулуар свою обгоревшую книжечку и начал читать, то ожидаемо довел барышню до слез.

– Вот и вас сделал несчастной, – обнявшись с Ниной, прошептал я. – Говорил же, не надо сочинений.

– Надо, очень надо! Как вы пишете, как вы одарены! – рыдала барышня. – Напишите в мой альбом! Пожалуйста, Сереженька, хотя бы маленькое стихотвореньице!

Сбегав в комнату, Нина принесла бархатный альбомчик, куда я начиркал два сочинения: давнишнее и мадригал, вот-вот придуманный на диване. Второе стихотворение попросил ее не читать при мне, а только перед сном; стеснялся, что мои чувства, которым на бумаге дал волю вполне, неправильно поймут.

– Господа, совесть имейте. Два часа ночи, – вышла к нам г-жа Пожарская. – Спать, пожалуйста. На вас уже жалуются. Говорят, шумите.

На этом пришлось расходиться. Наши с Антониной комнаты были напротив. Прощаясь в коридоре, мы обнялись, простояв так, прижавшись друг к другу, довольно долго. От Антонины пахло сладко – лилиями, да и она сама как будто была этим цветком. Лишь едва прижимая Нину к себе, я боялся, что ненароком покалечу ее хрупкость и нежность. Она была столь изящна, что любое неверное движение, казалось, могло повредить ее хрустальному телу, расписанному бирюзовыми арабесками вен. Плечики ее аккуратно умещались в моей ладони. Она была высшим творением Бога, я не мог ею налюбоваться.

Уснуть так и не смог, все переживал насчет мадригала в альбоме. В конце концов довел себя до того, что решил не являться на завтраки, утром отослав хозяйке записку с прошением о продлении комнаты, сбежал на рыбалку. Пока сидел с удочкой, вокруг меня шумели сухие камыши и прощающиеся с бабьим летом птицы. Наслаждаясь ласковыми дуновениями ветра, я вспоминал искусное лицо Нины, но чем больше думал о ней, тем сильнее страшился возвращаться. На ужин не явился; ушел на прогулку, по дороге найдя чайную, где скушал кофе и персиковый пирог. Ночевать, конечно, вернулся к Пожарским, хотя до последнего оттягивал этот момент, даже закат проводил до полного его исчезновения. Прокравшись в гостиницу, как вор, а затем и к себе в комнату, я вслушался в звуки пространства: было смирно. Небо обсыпало звездами и, глядя на них, я вновь задумывался о возлюбленной – тончайший месяц напоминал мне бровки Нины, а тишина ночи ее кротость и непоколебимое спокойствие. Вызвав слугу, я спросил об Антонине и ее старом муже, он мне ответил, что те отбыли сразу после завтрака. «Уехала… ну и славно!» – еще больше загрустил я, просив себе чая в кулуар, где сидел вчера. Затушив все свечи, кроме одной, я придвинул кресло ближе к окну. «Лучше бы задушил ее своею любовью, чем так глупо поступил… И зачем, спрашивается, убежал от нее?» – думал я. Кулуар, казалось, еще хранил лилиевый запах Антонины. Недолго аромат этот был неуловим, лишь едва щекотал мне сердце, но в некий момент усилился и, подкравшись сзади, тоненькими пальчиками закрыл мне глаза.

– Нина! – воскликнул я, подпрыгнув с места.

– Тш-ш! – улыбнулась она, шикнув мне; я бросился ее обнимать.

– Господи, что творится? Так рад вам, Нина, будто не видел вас два столетия, а между тем мы знакомы-то с вами один только вечер и не виделись лишь день! Как вы, милая? Признаться, я такой глупый: сбежал утром, потому что думал, что вас разозлит мой мадригал! И вообще, я думал, что вы уехали навсегда!.. О, как рад вам! Сидел тут, укорял себя, что просто так вас отпустил! А вы не уехали, вы вернулись!

– Как вы милы, Женечка, как открыты, чисты и прямолинейны! Вы настоящий ребенок, все мне с участием рассказали! – улыбаясь на меня и обнимая, произносила барышня. – Как же могу злиться на вас за вашу симпатию? На такое светлое чувство не обижаются, его ценят!

– Бог со мной! Рассказывайте, Нина, где вы были! Хочу знать все! – радовался я, отводя нас на диван.

Пока волновался, задыхался от счастья видеть, прикасаться к барышне, глядеть на нее, она с девственной стыдливостью бегала по лицу моему очами, изредка заглядывая прямо в глаза. Антонина рассказала, как ездила с мужем за подарками для его сына и ее маменьки, как все время думала обо мне и скучала. Стоило барышне договорить, в отражении стеклянных дверей показался огонек, который хоть и с раскачкою, хоть и с шарканьем, но медленно и верно приближался к нам. Подскочив, Нина скользнула за книжный шкаф, а я торопливо уселся на прежнее место у окна и взял остывший чай. Покряхтев для привлечения внимания, шаркнув ногою, престарелый муж Нины все-таки обратился ко мне.

– Поручик! – процедил Федор Федорович. – Где моя жена?!

– Разве вы с женой приехали? – как бы удивился я, оборачиваясь.

– А тебя не научили вставать, когда со старшими говоришь?! – вновь зашипел старик; я поднялся и, отставив кружку, заложил руки за спину. – Где Антонина?!

– Ах, правнучка ваша!.. Откуда мне-то знать?

– Правнучка?! – брызнул слюной старик. – Наглец!

– Простите? – издевался я.

– Ты сказал: правнучка! – зверел Федор Федорович.

– Внучка, я сказал! – наигранно выдвинул я.

Нина чуть не выдала себя, некстати хихикнув, но глухой старик не услышал и дернулся к ее комнате. Не отперев дверь супруги, Федор Федорович злобно зыркнул на меня своими острыми глазенками и зашаркал к лестнице, там и вниз. Выведя Нину из-за угла, я отвел ее в свой нумер, который делился на три части: гостиную, спальню и кабинет. Гостиная была первой, в ней находились четыре кресла, круглый стол, разные шкафчики, натюрморты и букет сухостоя. Поначалу Антонина стеснялась быть у меня, но вскоре, убедившись в моем благонравном настрое, расслабилась. Муж ее нас больше не беспокоил, мы проговорили всю ночь. Так я узнал подробности брака Нины со стариком. «Нас три сестры, первые вышли замуж неудачно – муж старшей вдребезги проигрался, муж средней, Наденьки, запил. Еще у нас умер отец, долго мы жили на его состояние, но однажды все закончилось… Федор Федорович был другом моего отца и часто помогал деньгами. Мне пришлось выйти за него, иначе мы бы по миру пошли», – рассказывала Нина. В остальном я не слушал свою барышню, а любовался ею. «Если она что-нибудь теперь у меня спросит, ведь не отвечу ни на один вопрос. Словно пьянею, глядя на нее», – все время проулыбался я. Но и она, когда наступала моя очередь говорить, моргала осоловелыми глазками бездумно, любуясь то моими руками, то волосами, по-прежнему избегая прямого взгляда. Я только тогда получал ее взор, когда нагибался и нарочно подлавливал. Что-то особенное было в нашей чувственной игре. Безмолвные уговоры, ласка без прикосновения будоражили душу, как самые горячие поцелуи.

В пять утра было положено расходиться. Поднявшись с дивана, Нина заспешила к выходу. «Отдать или не отдать?» – на секунду задумавшись, я глядел то на барышню, то на платок с лилиями, который она оставила. Не успел решиться, как Антонина принялась со мною прощаться, обняв напоследок. Только она ушла, я взял в руки платок и, прижав его к носу, развалился на кресле. «Может, она нарочно оставила?» – лукаво прищурился я, вдыхая аромат лилий, но тотчас услышал стук в дверь. – «Нет, не нарочно».

– Забыла свой платок, Женя. Простите, что потревожила вас снова. Вы наверно подумаете, что я специально… – лепетала она.

– Ничего такого не подумаю, – накрывая барышню платком с лилиями, прервал я. – Сладких снов, милая Нина.

Здесь мы снова обнялись и долго еще не желали выпускать друг друга. Я прижимался к голове ее носом и дышал, хоть и тайком, но как в последний раз. Антонина уперлась в грудь мою щекой, слушала сердцебиение. Иногда ее маленький кулачек сжимал мою рубашку, а порой расслаблялся и теплился на груди. Жар от Нины шел, как от печки.

– Как от вас вкусно пахнет, Женечка, будто персиковым пирогом. Когда была маленькой, моя няня пекла мне его. Вы как связующий элемент между настоящим и моим счастливым беззаботным детством.

– Более того, завтра приглашаю вас в чайную, пойдем есть персиковые пироги. Вы их попробуете и скажете мне, такие же они, как в вашем детстве, или нет, – предложил я, заметив на милом лице тень печали. – …мужа вашего возьмем с собой!

– Балагурите? Ну а если без шуток, в Торжок приезжает давний знакомый Федора Федоровича, бывший сановник. Мне придется делать визит.

– Значит, до вечера, – грустно вздохнул я, легко сжав плечи Нины.

Когда барышня ушла, я еще долго стоял напротив ее двери и глядел куда-то вперед себя: «чего же добиваюсь, у нее есть муж, а я лишь случайный знакомый… или рискнуть, постучаться? Хотя зачем?» – крутилось в голове. Тогда казалось, что Нина тоже прислушивается и ждет, что зачем-нибудь постучусь. Но я все-таки не стал этого делать. Войдя к себе, устало пал на кровать и глянул в окно: рассвет начинался, горизонт светлел бледной желтизной.

Выйдя на завтрак, а он происходил на веранде, где стоял длинный овальный стол, я поздоровался с присутствующими. Почти никто не отозвался на мой возглас, только Нина и негодующий на общество сановник, он же друг Федора Федоровича. Я так зарделся, так потерялся от неуважения к своей персоне, что сделался оловянным: руки и ноги мне свело, я не мог сделать ни одного плавного движения. Назло своей чванливой физиономии еще и скатерть зацепил, когда отодвигал стул. Скатерть эта потянула на себя блюда, чуть не опрокинула самовар и прыснула солянкой в одного господина. Федор Федорович, напротив которого я сел, побагровел от моей неуклюжести и думал ковырнуть меня острым словечком. Заметив злость супруга, Антонина поднялась и, поцеловав его плешивую голову, заботливо накрыла плечи пледом, который вот-вот грозился сползти со спинки стула.

– Мест полно, сядьте в другой край, – шепнула мне на ухо г-жа Пожарская, притом сжимая мне руку.

Но тут вошла толпа всевозможных полицейских чинов и стремительно направилась ко мне.

– О, пришли твоего любовника в каталажку забирать! – прошипел Федор Федорович Нине.

– Сергей Георгиевич? – строго вопросила центральная фигура.

– Да, – ответил я, нелепо поднявшись.

– Романов? – вновь повторил тот с напором.

– Правильно, Романов Сергей Георгиевич, – утвердил я, начиная трусить.

Но тут строгая фигура, а то был сам городничий Руссы, как по заказу начала рыдать и повалилась передо мною на колена.

– Прошу, князь батюшка, не велите казнить! Я их туда поставил, оборванцев этих!

– Не понимаю? – опешил я. – Встаньте же, наконец!

– Оборванцев этих! – подавилась фигура, махнув рукою в толпу, откуда показались знакомые головы воротничков, некогда не пустивших меня в лечебницу Руссы. – Князь батюшка, уволены они!

Не сдержавшись, я прыснул смехом. Все решительно недоумевали, особенно г-жа Пожарская, та только крестилась и нашептывала молитвы.

– Да полно вам! Не увольняйте своих оборванцев! – смеялся я.

– Как же не увольнять, если они вас не пустили! – удивился городничий, вопросительно поглядев на своих подчиненных.

– Вот так! Правильно сделали, что не пустили меня. Видите ли, не успел приехать в Торжок, на меня уже повесили клеймо любовника. А представьте, что было бы, если б вы пустили меня в парк к юным барышням, их молодым мамашам и тетушкам, ведь мне пришлось бы жениться на всей Старой Руссе, Бог ее сохрани, – веселился я. – Ступайте, а оборванцев верните и наградите чем-нибудь, вот вам мой царский указ!

– Князь батюшка! – кинулся целовать мои руки городничий.

– Полно, ступайте, – забавлялся я. – Но впредь пускай ваши оборванцы вежливее разговаривают!

– Сделаем, князь батюшка! – залебезил городничий, кланяясь мне в ноги, и повел толпу из столовой.

Усевшись назад, я взял себе булку и, разломав ее, съел кусок. Смех буквально распирал меня, но я держался, давясь кушаньем. Г-жа Пожарская, уместившись подле меня, долго что-то придумывала, но после выдала:

– Любят нас Романовы! Одни котлеты прославляют, другие пирожки уминают! Вы попробуйте еще с вишневым вареньем, князь батюшка.

– Благодарю, возьму после, – улыбался я.

– Так вы Романов? Доброго дня, ваше высочество! – проявились те, кто не приветствовали ранее.

– Романов, позвольте? А я думаю-с, кого же вы мне напоминаете! А вот кого! – озарился сановник. – Мы с Федором Федоровичем собираемся ко мне, а я хорошо когда-то знал Романовых… поедете с нами?

– Меня уже нарекли любовником. Следовательно, дочь вашу уведу, жену, сестру, племянницу. Для вашего же блага не поеду, милостивый государь, – язвил я.

– Да на здоровье, уводите! Никак не могу отделаться от этого семейства! – прыснул сановник и не сейчас начал рассказывать какую-то нелепицу про свою жену, что она неаккуратна и глупа, стараясь тем самым как бы отговорить меня забирать ее у него.

После завтрака вернулся к себе, засел в кабинете и, достав листы бумаги, начал рисовать, выводя на них нерешительный профиль Нины. Не видя ее лишь пять минут, я ужасно тосковал, мне хотелось к ней вновь, ловить нежный невинный взгляд, вдыхать ее аромат. Сердце зудело, я весь издергался и исчесался, пока Нина нежданно не постучала.

– Женя, вчера вы звали меня на пироги… – смутилась барышня, увидав мой огненный взгляд. – Ваше предложение еще в силе? Остаюсь на весь день здесь, Федор Федорович положил ехать без меня.

– Я быстро! – вскрикнул я, метнувшись за сюртуком.

Реакция у меня была предикая, потом вспоминая ее, я стыдился. Сначала мы с барышней просто бродили по улицам. Затем зашли в чайную, где Антонина попробовала персиковый пирог и заключила, что он хоть и вкусный, но не такой, как у няни. Потом участвовали в уличных танцах, а вечером побывали в ресторации, где я спустил много денег, потому что кроме еды заказывал еще и музыкантов. Когда завечерело, мы ходили провожать закат на набережную с высокой сухою травой. Покуда мы внимали тишине и слушали запахи осени, наблюдали плеск рыбы в воде, яркое оранжевое солнце ласкало наши лица. Антонина сидела на скамье, склонив головку на мое плечо. Я гладил ее ручку, целовал пальчики с тоненькими белесыми ноготочками.

– Вы взаправду Романов, Женечка? – как-то спросила Нина, подняв на меня взор.

– Нет, конечно, – усмехнулся я. – Точнее, я не тот Романов, что наш Государь. Прадедушка моей бабушки был немец Романн. Когда переселился в Россию и принял православие, стал Романов. Вот так.

– Да, в вас есть что-то немецкое, но как будто и восточное тоже.

– Кавказское; у меня отец грузин, – вздохнул я.

– Вы грустите, почему?

– Потому что, Нина, до сих пор не знаю, какой я национальности. Нельзя сказать, что русский, хотя дед мой был самый настоящий наш, степной. Так же нельзя сказать, что я немец, хотя европейское влияние в какой-то степени сказалось на мне: во-первых, как уже говорил, повлияли корни, во-вторых, взращенный на Европах, я забыл, чтó есть Россия. Меня от нее так отучали, что долгое время слепо верил в свою европеечность. Нельзя же и сказать, что я грузин, хотя отец мой был самый грузинский грузин из всех грузин на планете. В Грузии я никогда не был, грузинского не знаю, отца потерял, когда был ребенком, то есть, получается, что из грузинского во мне только кровь, но и та не совсем грузинская. Видите, милая, какая каша? В России не дорос, в Европах не прирос, в Грузии не вырос. Я чужд решительно всем и всему, как пальма, вырванная в песках, брошенная в землю соснового бора. Это меня угнетает.

Нина ничего не ответила, любовалась мною, гладила волосы, мизинчиком дотрагиваясь до уха. Она не могла понять сказанного, но сожалела. Притянув к себе, она быстро поцеловала меня и отпрянула, отвернувшись. Не мешкая, я развернул ее и тоже поцеловал. В жизни моей не так много моментов, которые можно припомнить с замиранием сердца. Но наш первый поцелуй был одним из таких, которые составляют самые ценные находки в сундуке с сокровищами.

– Я вас люблю, Нина. Знаю, не должен этого говорить спустя столь немногие дни знакомства. Вас, должно быть, отпугнуло мое признание, и вы подумали, что человек я несерьезный? Право, мне бы очень не хотелось, чтобы вы сложили обо мне эдакое мнение. Обычно я держусь и в чувствах, и в словах, но теперь не могу.

– Совсем так не подумала, – улыбнулась она, на лице ее обыкновенно проступили ямочки; я зацеловал лицо ее сумасшедше, с чрезмерной горячностью. – Я тоже вас люблю, Женечка. И это так прекрасно! Никогда бы не подумала, что любовь вправду может разлить зарево света в душе. Раньше слышала только нехорошее, страшные истории разочарований. Вы подарили мне надежду. И вы так добры, так чисты, Женя. Моя речь так нескладна, Господи? Совсем не умею сказать так же хорошо, как вы.

Умилившись, я еще раз поцеловал Нину и обнял ее.

– Все равно, главное, вас понимаю, – отвечал я.

– Как вы хороши, чувствуете ли это? Вы благодушны, как ангел или древний монастырский старец, которому можно поверить любую тайну. Странный комплимент, понимаю, но такое всеобъятное тепло, как в вас, я встречаю впервые. Вы ассоциируетесь у меня с церковью.

Я промолчал и сильнее сжал барышню в объятиях. Скоро стемнело, солнце скрылось за горизонт. Явился прохладный ветер. Накрыв Антонину сюртуком, я приобнял ее. Так мы и прошагали до Пожарских, не страшась, что нас может заметить вернувшийся Федор Федорович. Расставшись во все том же коридоре, мы договорились встретиться на чай. Пока я дожидался самовара, Нина, что-то взяв из комнаты, ушла вниз. Когда вернулась, то сообщила, что Федор Федорович простыл, и что она уложила его спать. Еще долго мы сидели, как и в первый день знакомства, за чаем. Все так же брынчали на гитаре, читали стихи. Опять Пожарская нас согнала, и снова мы сели в моем нумере. Чем дольше общался с Ниной, тем сильнее она мне нравилась, но чем сильнее я влюблялся в нее, и надвигалась ночь, тем скорее рассеивалось мое и без того небрежное внимание, тем ниже я опускался от поэтических чувств.

Луч рассветного солнца, блеснувший в очи красным пламенем, заставил пробудиться. Хрупкое плечо Антонины алело зарей и ровно подымалось то вверх, то вниз. Сначала я поцеловал ее тонкую руку, украшенную родинками, затем провел по ней пальцами, не подразумевая разбудить, но Нина без того не спала. Поворотившись ко мне, она боязливо поглядела и кивнула, как бы спрашивая, зачем я смотрю.

– Уедем, Нина? – предложил я, лобзая ее пальцы.

– Как же?.. – удивилась она.

– Просто! Собирайся, поедем до Твери.

– Ты хочешь?..

– Да, хочу. Ты не должна жить с этим стариком. Никакое богатство не стоит мучений, которые ты на себя взвалила, нет таких денег, из-за которых стоит ухаживать за человеком, изливающим не слова благодарности, а нескончаемые упреки. Нет таких злат, ради которых стоит жертвовать собой. Надо жить согласно с душой, а не с деньгами, – поднялся я, накидывая вещи в чемодан.

Сперва Антонина, натянув на себя одеяло, наблюдала за мною, приподнявшись на кровати. Лицо барышни было сонным, волосы растрепанными, но вместе с тем она выглядела вдвое краше, чем с бесконечными завитками сложной прически. Замечая, что я решителен и не отступаю, она смущенно накинула на себя мой халат, собрала свое раскиданное платье и ушла собираться. На сборы мы потратили немного времени, уже вскоре мчались до Твери. Пока во мне бесновались пылкие чувства, пока я улыбался и любовался всему сущему, Антонина пребывала подавленной и смутной. Тогда не желал думать, что она боится, не уверенна, что в голове ее могут возникнуть самые опасные мысли. Наслушавшись и насмотревшись предательства, она ждала от меня подвоха и усиленно выглядывала во мне любое изменение настроения.

Остановились мы в одной из самых дорогих Тверских гостиниц, на нее ушли оставшиеся деньги, что не могло меня не расстроить. Перед тем, как лечь спать, я обшарил панталоны, потряс сапогами, нашел в конце концов только десять рублей. «Еще в сюртуке вшита заначка на рукаве, две тысячи, но этого нам не хватит на двоих на долгое время», – омрачился я, поглядев через щелку на свою барышню. – «И зачем увез ее, ведь у меня нет средств на двоих. Десять рублей уйдут завтра же, а две тысячи заготовлены на самый крайний случай, их нельзя просто так вспарывать». Стоило лечь к возлюбленной, она одарила меня поцелуями. Глаза ее постоянно бегали по моему лицу.

– Отчего ты грустен? – опасливо спросила она.

– Нет, ничего, – всего лишь ответил я, вздохнув горько и улыбнувшись неказисто.

Объятия мои стали холодны, взор больше не смотрел прямо, но не потому, что я вдруг разлюбил Антонину, а оттого, что мне было стыдно перед нею: «украл, то есть пообещал беззаботное будущее, а сам даже не знаю, на какие шиши ее кормить завтра!» – думал я. Слова мои и настроенье Нина истолковала прямо наоборот, ей увиделось, что я ее не люблю, что использовал и готов бросить. Пока засыпали, она лежала ко мне спиною. Знал, что она плачет, но делал вид, будто не замечаю.

Резко проснувшись, я подскочил на кровати, скинул одеяло – Антонины не было. Тогда бросился в следующую комнату, служившую как бы будуаром – там тоже никого и ничего. Когда принялся собираться в погоню, судорожно носясь с вещами, то заметил, что на столике у окна лежит Нинин платок с лилиями, а сверху него записка, развернув которую, я прочел:

«Никогда еще не была так счастлива, как с вами, Женя, но я решила, что не имею права ломать вашу жизнь. Я уже сломала свою, выйдя замуж за старика, купившись на деньги, но и жизнь этого старика тоже сломала: сначала тем, что не любила его, даже как отца или дедушку, а затем побегом с вами. Федор Федорович немощен, ему восемьдесят пять лет, он не может даже передвигаться на большие расстояния сам, ему нужна моя помощь всюду. Сбежав с вами, я начала ломать еще и вашу жизнь. Знаю, пока вы влюблены в меня, но ваша влюбленность уже начала проходить… Не подумайте, Женечка, вас не осуждаю ни за что. Напротив, я счастлива, что вы любили меня хотя бы один день, что я впервые полюбила и именно вас.

Вы должны быть свободны, Женя, я не хочу вас сковывать и обременять заботой о моем благополучии.

Я вас люблю.

Навеки ваша Нина».

Вылетев из гостиницы, я помчался в преследование. В Твери сказали, что моя Антонина, она же дама в синем платье, уехала в Торжок, уже там меня отправили в Вышний Волочек, откуда я помчался в Руссу, прибыв туда на полумертвых, запыхавшихся лошадях к единственной станции. Свидетелей, видавших даму в синем, я отыскал сразу, они мне объяснили, что «барышня с дедушкой» держат курс до Петербурга. Долго я бегал от одного ямщика до другого, требуя лошадей, но все отвечали, что лошади загнаны. Когда отчаяние мое достигло дна, нашелся-таки добрый человек. «Кому там конь был нужен-то, а?» – спрашивая, восклицал любезный. Только я вскочил на лошадь, этот купец прибавил, что ехать надо по окружной, что барышня в синем отбыла недавно, что успею нагнать. Сперва жеребец брыкался, не слушался меня, но вскоре сдался и перестал противиться, мчал во всю прыть послушно. Спустя значительное время погони показалось два экипажа – первый ехал мне на встречу, по левой стороне, второй двигался по правой, был Антонины и ее престарелого мужа. К тому времени мой конь уже хрипел, пот его и пена брызгали мне на лицо. Неожиданно изнеможенное животное издало резкий хрип. Лошадь повалилась головою вперед, а я, знатно вылетев из седла, покатился по ямам, кочкам и камням. Меня швырнуло до приближающейся кареты прямо в ноги встречных лошадей.

Очнулся в госпитале спустя два дня. Подле меня сидел доктор: седоватый, умного вида мужчина в простых овальных очках. Недалеко от него я заметил свои вещи, то есть чемодан, оставленный у того доброго купца, который подал лошадь. Попытавшись окликнуть врача, я издал хрип.

– Ну слава Всевышнему! Доброго здоровьичка! – просмеялся доктор, намереваясь напоить меня водою.

– Д-дай-те мне, я с-сам! – едва произнес я, дернув руку к стакану, но ощутил, что привязан к кровати.

Не сейчас члены затряслись конвульсивно, меня начло колотить в разные стороны и буквально приподымать. Доктор засуетился, позвал медбратов, которые налегли на меня, чтоб сдержать порывы рук, ног и туловища. Влив мне в уста жгучую гадость, растекшуюся по губам и закравшуюся в нос, врач взял в руки тетрадь и начал, пристально глядя на меня, что-то записывать.

– Вы припадочный? – спросил доктор.

– Не-нет, – произнес я, заикаясь.

– Куда же вы мчались, несчастный? Чуть насмерть не убились. Вы помните что-нибудь? – вновь поинтересовался врач, и тогда я начал, хоть и запинаясь, рассказывать ему, что помню. – Тоже интересно. Память отличная, не отшибло при падении. Удивлен, как вы вообще выжили! Вас так перевернуло, так пронесло, что любой другой человек умер бы.

– Ч-ч-то со мной, д-док-ктор?

– Вы про заикание? Ну теперь это, возможно, с вами навсегда. Но заикаться – еще цветочки, главное, чтоб вы сами пошли. Вам колено ушибло, голову разбило. Наткнулись вы прямо на камень. Отвязать вас не могу пока, с вами каждые полчаса происходят судороги. Поэтому и спросил, была ли у вас падучая прежде? Если вы вдруг стесняетесь сказать, то спешу растолковать, что никуда дальше стен этих болячки ваши не пойдут. Очень бы рекомендовал вам признаться.

И я вновь заверил, что у меня никогда не было припадков.

– Дамочка в синем, которая с дедом со своим ехала в ту же сторону, куда вас несло, аж выскочила из экипажа, спросила, живы ли вы? Я сказал, что насчет вас не знаю, но лошадь точно померла. Мамзель вскричала, как ошпаренная, бросилась к вам, начала трепыхать! Странная, право слова! Делает же Бог таких участливых дамочек, – вставил доктор. – Забыл представиться, я Чурсов (с ударением на вторую гласную), по совместительству ваш лечащий врач. Кстати, заметили ли вы, что мы нашли ваши вещи?

Но я не ответил, зажмурился. Хотелось плакать, едва держался от этого, правда, тело предательски выдало все роившиеся в сердце чувства. Меня снова начало трясти, а потом и подбрасывать вверх.

Описанные припадки, только с изменением реплик, продолжались еще три дня. Потом доктор поклялся обеспечить мне спокойствие, забрал к себе домой безвозмездно. У него за мною ухаживал его младший брат, жена, мать и дочка Варенька, девушка семнадцати лет. В течение недели судороги ослабли и почти оставили меня, только изредка напоминали о себе небольшим дрожанием в пальцах. Говорить я старался меньше, стыдился заикания, да и затем, чтоб не докучать приютившим. Когда начал сам вставать, выходить на прогулки в сад, дочь Чурсова без спроса разобрала мой чемодан, отыскав среди белья горелую книжку стихов. Прочтя произведения, она сделала вывод, что я глубоко несчастный, многое перетерпевший страдалец. Относиться ко мне стала с сожалением и, всякий раз говоря со мною, подымала бровки и делала без того писклявый голосочек еще более писклявым, как бы нежным. Вечерами Варя любила, чтобы я сидел подле ее, пока она вышивает. Ей нравились мои рассуждения, как я пересказывал прочитанное когда-то или сочинял истории. Бывало мы с нею играли в карты. От проигрышей Варенька расстраивалась, могла целый день потом со мною не разговаривать.

К середине ноября я и Чурсовы окончательно привыкли друг к другу. Правда, расклад дел смешал товарищ доктора. Им был тот самый городничий, который еще при г-же Пожарской стоял предо мною на коленах и извинялся. К той поре городничий уже понял, что его подурачили, так что встретившись со мною вновь, он взбесился как по щелчку. Все Чурсовы поддались влиянию городничего и возненавидели меня мгновенно, начали бранить и поминутно делать какие-нибудь замечания. Даже Варенька стала фыркать и бросать в мою сторону неоднозначные взгляды, хотя до откровений городничего испытывала ко мне самую милую любовь. Под покровом ночи я решил сбежать. Когда Чурсовы уснули, я тихо собрал вещи и навестил комнату Вари, забрал от нее свою книжечку, всегда укладываемую ею под подушку. Выйдя в столовую, оставил на листке: «не побрезгуйте моею благодарностью за вашу милость», положив с запиской тысячу, присланную бабушкой, пока жил у Чурсовых. Выехав из Руссы, я вернулся в Тверь, пересел там на свой экипаж и отправился в Москву. Дорога была непостижимо однообразной и скучной, один туманный простор сменялся другим, и этому всему, казалось, не было конца и края.

Восходя к бабушке по старинной лестнице, устланной красным ковром, я ощущал себя поднимающимся в суд. Бабушка всегда находилась вдалеке от меня, являлась недосягаемой ледяной глыбой. Проворачивая в голове тысячу оправданий, почему сорвался из Павловска и не заехал в Москву, зачем вернулся в Россию, я замедлял шаг. Немного простояв у белых дверей квартиры, я все-таки постучал. Встретив меня, слуги взяли чемодан и препроводили в кабинет, отделанный карельской березой, где Катерина Михайловна пересчитывала расходы. Когда вошел, она держала счеты и переставляла их, в уме запоминая цифры.

– Ну здравствуй, Серж. Садись, пожалуйста, – поглядев на меня поверх очочков, недоброжелательно пригласила она.

– И вам доброго вечера, Катерина Михайловна, – присел я.

– Ну-с? Надолго в родные пенаты? – прозвучал первый ее вопрос.

– Нав-сег-да! – с расстановкою прошептал я.

– Сижу, считаю твои траты в Европе. Столько денег вложила в твое образование, и ты говоришь мне, что приволочился навсегда? На тебя ушли миллионы, – строго сказала она. – Обзавелся ты там связями?

– Никак нет.

– Чего катался тогда, богатым себя почувствовал? – напирала она, по-мужски сложив руки в замок; я молчал. – Стыдишься, раз сказать нечего? И недавно, зачем ты попросил у меня еще, куда ты потратил предыдущие, на актрис? Еще не хватало, чтоб лешовок твоих содержала! Итак, колись, зачем ты просил много недавно?

– Бездумно потратил предыдущие, Катерина Михайловна.

– И так пашу как лошадь, управляю имением! Между прочим, твоим имением с твоими крестьянами, а ты Европу бросил, не служишь, шататься по России вздумал, еще и бездумно тратишь! Ты кого возомнил из себя?! Пора бы закатать губу, Серж, из-за тебя мы уходим в разорение!

Катерина Михайловна хотела дальше раскричаться, но странный припадок, вновь охвативший мое тело, напугал ее до полусмерти. Забегав по квартире, она выбрала рослых людей и приказала уложить меня на диван. Около часу я дергался, не мог дышать из-за сбивчивого ритма сердца. Бабушка не понимала, что со мною делается, порывалась позвать за доктором, разворошила всех и все, что можно. Штат слуг стоял на цыпочках, выдрессировано бегал по ее поручениям то за водою, то за каплями валерианы, то за мокрыми платками, в общем, подносил ей все, что бы она ни придумала. Напившись всевозможными настойками, я спокойно сел и, наконец, ровно задышал.

– Женя, лопушок, тебе бы на минеральные, а?.. Дам сколько хочешь денег, ты только поезжай, а, родненький? – затрепетала Катерина Михайловна. – Какой-то ты нервный, что у тебя?

– Ничего, – тихо проговорил я, расстегивая ворот.

– Я же вижу, что чего, кровинушка, – вздохнула бабушка. – Может, свадьба Фирсовой тебя развеселит, а? Тетка ей такого забавного жениха наковыряла, обхохочешься, Женька. Представь: у него два передних зуба торчат, точно у кролика, он шепелявит, картавит, уши его как пришиты – огромные донельзя, ходит в круглых очках, лыс не по возрасту, глазюшки маленькие, как мухи. Это ужас что такое, зато лорд! Поедешь на свадьбу, а, Жень? Тем более нас пригласили. Все наши соберутся, как в старые добрые времена. Туда и Несвицкая придет! Помнишь Тамарку Несвицкую, а?

– Такую не забудешь!

– Не кричи, лопушок. Я хоть и старая перечница, да не оглохла еще. Тебе как, лучше, нет? Дать пиона?

– У вас годовые запасы что ли, Катерина Михайловна? Не надо мне. Уже опьянел от ваших настоек.

– Ну и замечательно. Тогда знаешь что, давай поговорим о службе? Намерена восстановить тебя, раз уж ты насовсем приволочиться изволил. К тому же, вижу, ты и так поручиком ходишь. Недавно с важным лицом познакомилась в салоне. Лицо это тебя протолкнет на службу. Чего хмуришься-то? Когда умру, ты думаешь, проживешь на отставные, что ли? Тебе платят гроши, а к сладкой жизни ты привык.

– Придется раньше вас помереть.

– Возражений не потерплю. Все служат, и ты служить будешь, никаких «но»! Мне, как женщине, положено дома сидеть и вышивать, но все-таки не сижу и не вышиваю, я помещица и работаю, а ведь должна противиться. Ты мужчина, у тебя должно быть дело серьезное, ты должен быть пристроенным, понимаешь? На стихах своих, если еще надеешься, далеко не уедешь, так что не вредничай. Скоро тебе невесту найдем, женим, а там и детки у вас будут, поэтому работа тебе нужна. Все работают. Вон даже Пушкин устроен.

– И ни дня на посту не появлялся.

– Сказала, что будешь служить, значит, ты будешь! И чтоб не слышала я выпендрежей твоих! Завтра же полетишь к генералу! Серж, куда встал-то, а?

– Зачем вы мне теперь все это говорите, бабушка? Разве вы не видите, я болен? – нервно ответил я.

– Вижу, – с намеком процедила она и, махнув рукою, снова села за стол и взяла счеты.

Еле выйдя из кабинета, я направился по стеночке в комнаты правой части квартиры. Часть эта всегда принадлежала мне, мебель в ней не изменяла местам, обои не переклеивались, так что комнаты встретили меня с прежнею гостеприимностью дома. Переодевшись в ночное, я упал в кресла. Перечитав свои старые произведения, дневник, я немножко покурил и, испив до дна толстый самовар чаю, лег спать. Но сон долго не шел, несмотря на головную боль от настоек и губительную слабость. Я размышлял о земной жизни, мне становилось грустно от мирской суеты, от разного рода мошенничества, от скопившейся в людях ненависти, от существования ради денег, а принцип: выживает наглейший, щипал мне сердце. Замечал, что у многих не было никакой высшей цели бытия, а тех, у кого она была, давили как клопов, травили точно тараканов. «Ведь даже Пушкина некоторые ненавидят! Какая-то жалкая Полетика – черт-те кто, человек без единого таланта, создала против него целую коалицию, это раз, второе – бесконечные издевательские эпиграммы, пересуды на него хлещут водопадом. И судьи кто? А судьи ничтожества вроде моей четверни, которые сами по себе ничего не могут, даже мозг один общий на толпу, зато бросить чужой труд в костер, сжечь, растоптать, покусать – им за счастье. Я никогда не знал Пушкина лично, только мечтал, но через знакомых не раз слышал, скольких усилий ему стоило что-нибудь издать! И эти усилия чертями, а по-другому их никак нельзя именовать, ни во что не ставятся. Всякую сволочь пропускают сразу, видят в ней Иисуса, а настоящего Иисуса вешают на распятье всякий раз, чуть он появится. В низшей конторке сидит чей-нибудь малограмотный племянник с отбитым чувством вкуса, с отращенным династическим пузом, а в инстанциях повыше – чей-нибудь бездарный сынок с правом отбирать зерна от плевел. Душа болит нестерпимо! Сколько мест занято людьми, которые не должны занимать эти места, сколько талантов прозябает в частях или в нищете, или без нужных связей! Как страшно!» – думал я, бесконечно разглядывая лепнину потолка.

Всю следующую неделю я разгуливал по бабушкиным связям, как по булевару, восстанавливался на службе. Вернувшись в столицу, в Петербург, все восемь дней делал визиты. Никто, к моему сожалению, не интересовался, написал ли я новые стихи или прозу, всем было глубоко все равно, если не сказать совсем прямо – наплевать. Один только знакомый раз спросил с меня о писательстве. Глупо обрадовавшись вниманию, по его же просьбе дал ему на почитать четыре своих рассказа. Он прочел только один, даже прелюбезно похвалил, но стоило мне через пару дней спросить, ознакомился ли он со следующими, тот отрезал: «нет, у меня и так дел по горло!». За день до свадьбы Фирсовой свет собрался в салоне Несвицких. Там между мною и Тамарой вновь разошелся прежний спор о Европе. Пощады подруга дней суровых не давала мне, а я не спускал ей ни одной фразы. Ссора наша закончилась ее звонким выкриком: полоумный! Так что уже на свадьбе Фирсовой, каждый пятый считал меня неадекватным. За ужином Несвицкая подмешала мне какой-то несусветной гадости в кушанье, чем снова выставила сумасшедшим – меня затошнило и я, подорвавшись на глазах у многочисленной публики, пулей выбежал из столовой. Еле сдерживаясь, я проделал значительное расстояние до сада и, свесившись там на перилах, отплевался. Почти следом явился один из моих давних знакомых, древний дворянин, род которого проявился еще при Грозном. Выхватив один из бокалов, которые тот принес, я залпом выпил содержимое.

– Это было мое… – не успел сказать пришедший и коротко рассмеялся. – В самом деле, вы какой-то несдержанный! Чего бросаетесь-то?

– Что за гадость? – задыхался я.

– Чача, мой хороший! – улыбался тот, глазки его стали вдвое уже. – А вам я принес вино, я-то вино не люблю! Закуску надо вам? У меня шоколадная конфекта завалялась, дать?

– Нет! – выпалил я. – Давайте лучше постоим, отдышусь. Расскажите мне что-нибудь.

– Что-нибудь? Ну даже не знаю… Ведаете ли, что ваша Несвицкая собирается замуж? За ней приударил один богатенький немчик. Слышали вы про фон Кнауса? Вот, это ее будущий муж и есть. Он уже сделал ей предложение, она дала согласие.

– Неужели?

Я всерьез задумался о том, что нужно отмстить за брошенную в камин книжку стихов и слухи о сумасшествии.

– Да-да, мой хороший! Пока вы где-то там катались, она успела состряпать себе выгоднейшую партию, – подтвердил древний молодой дворянин. – А еще у нас в Петербурге лилия цветет! Мы так ее и называем: лилия севера. Вы-то ее, кажется, еще не видели?.. Она никогда не приезжает на ужины, сразу на танцы, так что увидите ее сегодня, я вам укажу издалека. Лилия наша жена владетеля золотых приисков на Урале. Красивейшая особа, не хуже Несвицкой… хотя, куда не хуже, в сто раз лучше! Зовут ее Антонина Сергеевна Барт, но она просит величать ее мило и коротко – Тоней! Ниной зваться не любит. Ваша Несвицкая, к слову, с нею большие подруги. Если вы упросите ее познакомить вас, то непременно прочтите Тоне свои стишки… вы же пишете еще? Короче, если еще пишете, она вас протежирует повыше, станете известным писакой.

– Давно вы ее знаете? – нахмурился я.

– Да вот, как вы уехали, так сразу. Сколько времени вас не было в наших краях, года три?

– Четыре.

– Ну все равно. Вот столько, мой хороший, – выливая вино в клумбу, вздыхал собеседник. – А знаете что! Жаль, что вы не застали на Тоне ее расшитого лилиями платка! Казалось бы, да, что может быть примечательного в платке? Но вы представить себе не можете, как он нас всех околдовал!

Когда молодой дворянин задумчиво прервался, я вспомнил, что буквально перед выездом на свадьбу Фирсовой обмотал тело платком Антонины – единственной теплой вещью, которая оказалась под рукой. Буквально ощутил, как пестрая тонкая шерсть с красными лилиями на синем полотнище обвивает мои плечи и грудь под парадной военной формой. Общий план мести Нине и Тамаре родился сам собою, стал подсасывать и требовать скорейшего воплощения, правда, в ту минуту я не совсем понимал, как его осуществить.

– Несвицкая, вы говорили, замуж выходит за г-на фон Кнауса? – переспросил я.

– Да не выходит еще, мой хороший, а только собирается! Как вы слушаете? Там, кстати, танцы пошли! Давайте в зал, – прекратил древний дворянин, заторопившись со мною обратно.

Пока общество танцевало, я таки заметил Нину в толпе. Она тоже меня узнала, но посмотрела, как на отребье. Взгляд ее был таков, будто это она страдала отверженной, как я страдал, будто она летела с коня, как я летел, будто она потом мучилась судорогами и заикалась, а не я. Взгляд ее пылал бешеной ненавистью, высокомерием и отвращением. В ней не было ничего от той девственной девушки, которую я познал. Нину утягивало красное газовое платье на атласном чехле. Декольте ее было глубоко, плечи и руки вызывающе обнажены. Она нарочно привлекала внимание своей крайней оголенностью, бросала вызов толпе, в том числе и мне. Она не могла не знать, что мы встретимся и, возможно, подбирала наряд исключительно для встречи со мною. Конечно, находились смельчаки, а то были только престарелые дамы, которые могли в компании обсудить укоризненно наряд Нины, но в основном все раболепно молчали.

Выискав Несвицкую, я принялся за нею волочиться, выставляя себя то посмешищем, то заступником, то обиженным влюбленным. Поначалу Тамара разыгрывала предо мною прежнюю личину неприятия. Но, когда в удачный миг маменька Несвицкой оставила нас, притворство ее не выдержало моих слез, разжалобилось и лопнуло.

– Устал ссориться с тобою, Тамара! Неужели ты не видишь, что я постоянно выпрашиваю толики внимания твоего? Мне сказали накануне, что ты замуж собралась, и я подумал: пусть лихие пули убьют меня, если любовь моя другому отдана, если милая особа, с которой меня связывает многое, не хочет обратить на меня даже взгляда! – выступал я, задыхаясь от театральных слез. – И всегда, слышишь? Всегда я дорожил тобой! Когда меж нами произошел разлад, я начал страдать! Считай, именно из-за тебя я укатил в Европу, когда мог учиться здесь! Сбежал! Но знаешь, если в твоих глазах я уже погиб, то осмелюсь вскрыть карты: по сей день трепетно храню одну памятную вещь, которая всегда служила мне напоминанием о твоей любви…

Вынув кулон с половинкой сердечка, который нашел в барахле за несколько дней до свадьбы Фирсовой и собирался выкинуть, я показал его Тамаре.

– Ах! Ты хранишь? Я тоже, Сержик! Он всегда со мной! – расчувствовалась девушка, вынимая кулон со второй половиной сердечка. – Сержик, а ведь думала, что ты меня не любишь! Да еще и случай этот давнишний… впрочем, не важно! Все не важно! Только теперь сознала, какая я злая, мстительная! Прости меня за все, дорогой! Я специально издевалась над тобой! Все назло! Сержик, прости! Какая я гадкая! Но как счастлива, что мы теперь помирились!

По мере своих откровений Несвицкая все больше дрожала и даже заплакала, то есть использовала излюбленный женский прием, чтобы окончательно примириться и разжалобить.

– И я счастлив, что меж нами настал долгожданный штиль! – утерев Тамаре слезы, сфальшивил я. – Давно нам следовало объясниться.

Недолго Несвицкая еще пускала в мою грудь слезы, утиралась платочком и жалостливым взглядом сверлила меня, пока, наконец, не придумала, что сказать.

– Как хочу представить тебя своей подруге, Сержик. Вы непременно понравитесь друг другу, уверена! Кроме того, она будет полезна твоему творчеству, у нее капитальные связи. Вижу, ты не хочешь, но послушай: твои стихи она протолкнет, Пушкин у нее часто гостит. Тебе стоит только заделаться в знакомые к Александру Сергеевичу, как каждый заинтересуется, что же ты там пишешь. Пожалуйста, Сержик, не отнекивайся! Я так хочу сделать тебе приятное во искупление всех своих прегрешений!

– Твои друзья – мои, с радостью познакомлюсь. Сейчас только утру слезы и выйду. Ты ступай пока без меня, – просил я.

– Мы совсем-совсем помирились? Я могу порадовать папеньку? – переспросила Несвицкая.

– Порадуй, – ненатурально улыбнулся я.

Поцеловав мне щеку, Тамара вышла из-за колонны и торопливо пошла к отцу. Г-н Несвицкий так же, как и Тамара обычно, сперва всем своим существом пародировал глубоко обиженного, потом таинственно улыбнулся и отошел к жене. Это значило только одно: он меня простил, уже обдумывал, что делать с фон Кнаусом. Пока ему на ум приходили несложные мысли, я знал, что предпринять. Оглядев залу, выискав жениха Несвицкой, я взял старый смятый листок и чиркнул ошеломительную характеристику фон Кнауса, которую, якобы, дала Тамара. Целенаправленно двинувшись в его сторону, я пошел тараном и врезался, как бы нечаянно выронив записку.

– Ах, это вы! Как вы очаровательны! – улыбался немец, примечая комочек бумаги возле себя. – Совсем даже не сумасшедший! Признаться, про вас такое насочинять успели!

– Мне про вас тоже многое наговорили! – насмешливо бросил я и скрылся, оставив немца в замешательстве.

Когда оборотился, он, возмущенно бледнея и вытягиваясь, бегал глазами по нежданной почте. Не умея выговорить членораздельно, он пыхтел, глотая воздуха. Зашагав было к Тамаре, он прошел середину расстояния и, оскорбленно покраснев, передумал, резко изменив маршрут. Пристанищем его стал Виктор Степанович Несвицкий. Прочтя записку, отец Тамары вытянулся и побледнел, его длинные закрученные усы обвисли. Заядлые светские сплетники стояли тогда сзади их двоих, но в лорнеты хорошо могли рассмотреть написанный текст. Уже через минуту по залу пробежал чей-то остроумный анекдот про фон Кнауса, и понеслось! Встав рядом с Тамарой, я чуть прокашлял для привлечения внимания. Несвицкая обрадовалась и, схватив меня за руку, ввела в визгливый и льстивый кружок, сформированный вокруг Антонины.

– Тоня, позвольте представить вам моего давнего друга – Сергея Георгиевича Романова. Серж у нас бывает жутким занудой, но человек крайне интересный, стихи пишет необыкновенные. Вам обязательно надо послушать!

Подойдя к Антонине, продолжающей глядеть на меня с отвращением, я поцеловал у ней протянутую вниз ручку. Мое прикосновение, томное лобзанье заставило ее встрепенуться, точно током ее ударило. Лицо Нины резко изменилось, она покраснела, стала беззащитна и будто только осознала, какое откровенное платье надела. Она устыдилась решительно за все. Глаза барышни забегали, точно каждый видел ее насквозь и знал, что между нами был роман. Усевшись на диване напротив Пушкина, который любопытно поглядел сперва на Нину, потом на меня, оценивая отношения, я задумчиво соединил пальцы перед собою. Антонина трепетала и искала помощи, но льстивые глазенки вокруг не могли ее спасти. Подметив возникшее волнение барышни, свет стал пристальнее всматриваться в нее и пытаться разгадать причину.

– Почему прежде о вас не слышал? Задайте нам что-то из своего! – добродушно просил Александр Сергеевич, спасая обнажившуюся тайну от полного раскрытия.

– Признаться, я мечтал с вами познакомиться, но, как назло, не взял с собою книжки со стихами. Сейчас что-нибудь вспомню, – покраснел я.

Только задумался, отыскивая в мозговой библиотеке подходящее стихотворение, настроение поэта резко изменилось. Глядя в одну точку, Пушкин извинился и, энергичным жестом схватив свои перчатки, стремительно вошел в толпу вальсирующих. Это вызвало общее замешательство, все мы оборотились, начали выглядывать поэта в пляшущем сонме. С досадою поднявшись, я поклонился и тоже собрался идти.

– Разве не прочтете нам своих сочинений? – насмешливо спросила Антонина.

Был бы у Нины другой тон, я бы не стал продолжать месть, но уж проведение точно само подтолкнуло ее спровоцировать меня. Еще поклонившись, я учтиво промолчал и ушел за колонны в конце зала. Пока вытаскивал из-под формы платок, подле Нины собралось еще больше народу: вышли статс-дамы, появился Федор Федорович и прочие сановники старых да новых времен. Даже Фирсова и ее ушастый муж, ради которых устраивалось пиршество, присоединились к Нине, словно праздник был у нее, а не у них. Подойдя к Антонине со спины, я накинул на нее синий платок с лилиями, который, как заметил, был знаком каждому. Многие переглянулись, кто-то подавился напитком, а Тамара подскочила на месте и взвизгнула. Поглядев сначала на хвостик своего платка, затем на мои руки, следом в мои глаза, сев в пол-оборота, Антонина раскрыла ротик.

– Ваш платок, Нина, – произнес я и, улыбнувшись, мерно отправился к выходу.

Катерина Михайловна, издалека наблюдавшая, тоже заторопилась следом. Одевшись, мы отправились в нашу Петербургскую квартиру. Ехали при полной тишине, которая продлилась и после, когда я собирался в дорогу. Бабушка хоть и стояла подле, но не смела, да и страшилась прервать поток моих мыслей, решительность действий. Дважды, замечая неаккуратность, она присоединялась складывать мои рубахи в чемодан. Перед выходом, правда, Катерина Михайловна все-таки не выдержала. Схватив меня за руку, она остановила и заговорила.

– Да куда же ты опять сбегаешь?

– Служить. Вы же хотели, чтобы я служил? Как послушный внук исполняю ваши желания. Пока буду служить, авось, выпрошусь на Кавказ. До свидания.

– Подожди, лопушок, да возьми денег-то, а! – толкая мне в грудь конвертом, умоляюще растянула бабушка.

Положив деньги на консоль, я поцеловал ее высеченное немецкое лицо и отбыл. Сердце мое было печальным. Пока ехал, глаза постоянно слезились, но я пересиливал себя. До Европы, к слову, я много плакал, много смеялся, но тяготы, которые пришлось там перенесть, отбили всякую способность порядочно ощущать мир. Если я хотел плакать, то лишь небольшая влага проступала на глазах моих, если хотел смеяться, то только улыбался, если мне было грустно, печально и одиноко, то я чувствовал это поверхностно, то есть не было такого чувства, которое задело бы меня глубоко. Сердце мое закрылось. Одна только Нина смогла возбудить мурашки, волнение и неописуемое беспечное счастье. Дорогой до части я не вспоминал взгляд Антонины на балу, напротив, тосковал исключительно по хорошему былому. Правда, все мысли мои были о Нине не как о реальном человеке, а как о мечте, которая когда-то давно грела меня.

Прибыв на место, я ушел доложить, что явился к службе. Начальник штаба отметил, что на мне нет лица, что я бледен и, по его мнению, заболел. Слал он меня домой, но я изъявил настойчивое желание остаться. Две недели служил добротно, ко мне не было нареканий. Вместе с тем пытался выпросить Кавказ, но так как сплошь и рядом в части все высшие чины приходились бабушке моей друзьями, они неумолимо отговаривали ехать под тем обоснованием, что для Кавказа я слишком слаб нервами. Все как один твердили, что такому нежному, как я, там нечего делать. Но я рвался именно в горы, туда, где опаснее. Итак, уехать мне помог удачный случай. На смотре, когда великий князь похвалил меня персонально, я обнаглел и попросил его отослать меня на боевые действия. Великий князь был недоволен самовольничеству, командиры оскорблены выходкой, но все-таки с отправкой не задержали.

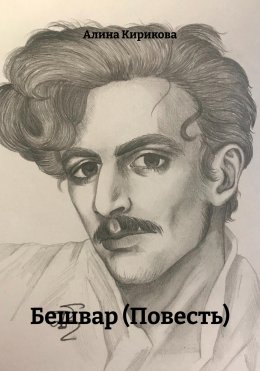

Прибыв на Кавказ, сразу же ринулся в экспедицию. Внимание сослуживцев завоевал быстро. Начальным позывным моим стал «малыш» за невинность в сражениях, и до поры до времени все относились ко мне, как к своему детенышу, то есть с покровительством. Недели через две я начал ухарствовать, но не потому, что не боялся свиста пуль, а, напротив, только от страха, поэтому следующим позывным стал «ухарек», отсюда и «хорек». Это прозвище честно держалось за мною два месяца, но уже после, когда ухарство достигло пика, меня нарекли сумасшедшим. Первые видели в моем лице хвастуна и безумца, бессмысленно бросающегося в опасность, вторые жестоким воротилой, так что следующим позывным стал «Бешвар», произведенный от слияния двух кличек: бешеный и варвар. В итоге мое настоящее имя стало диковинкой, решительно никто не мог вспомнить, что я Сергей Георгиевич, а не Бешвар Георгиевич.

Когда нас приставили к награждению, высочайшим указом мне выписали повышение на имя Романова Бешвара Георгиевича. Едва переспорил командира, что я не Бешвар Романов, а Сергей Романов. В связи с этим мое награждение значительно затянулось, пока не переделали документы. Самое неприятное во всей этой ситуации то, что меня же потом за Бешвара и наказали, во-первых, отправили на губу, где я заработал себе насморк, во-вторых, зачеркнули повышение в чине. Так я и остался поручиком, зато с наградной саблей и медалями, которым впоследствии бабушка порадовалась.

Но подробнее о позывном. Я будто вжился в этого Бешвара: кожа моя потемнела под палящим солнцем, лицо осунулось, глаза стали острее и расширеннее, отрасли бакенбарды и усы; характер стал груб и резок, я язвил без надобности, задирался на мелочи, порол правду-матку в лоб и напрашивался на поединки. Меня боялись, связываться не хотели вообще, извинялись даже там, где не были виноваты, почти раболепствовали и преклонялись. Кавказ, где я мог творить что угодно, быть злым, черствым проходимцем, пока судии столичные не видят, страшно распоясал меня. И к этой распоясанности я так привык, так выдрессировал себя быть грубияном, что в самом деле поверил, будто злость – моя натура. Сергей стал для меня чужим человеком, сопливым поэтом, плесневеющим в Петербурге. Прошлое отвращало меня за, как мне думалось в те дни, слабость: мечтательность и наивность души, а я хотел быть сильным. Притом эта агрессивная маска отнимала у меня много сил, каждый вечер я валился на кровать, точно подкошенный.

С возвращением в столицу я мешкал. Нарочно выдумал лечение и нанял доктора, который всюду за мною ходил, советуя воду и расписывая нормы. Всякое мое появление в салонах кавказских пленников соображалось со страхом и сплетнями: то ко мне привязывали беспричинную жестокость, то чрезвычайную пылкость характера. Хотя нельзя сказать, что сплетни эти были неправыми, я любезно подкреплял их новыми жертвами. Унижения, которыми травил бывших сослуживцев или случайных встречных, доставляли мне удовольствие, в них я видел свою силу. Был кровожаден до нового человека, которого мог покусать, а покусать смел большинство, потому что знал, куда метить. Господа питали ко мне самую жгучую неприязнь, но все-таки ничего не могли поделать ни со мною, ни с собою. А вот дамы, напротив, отыскали в моем лице некое геройство, которое их соблазняло. Иногда оставаясь в одиночестве, переставая балагурить, я нередко задумывался: «почему женщинам, даже самым хорошим, не нужны добрые, чувственные, нежно-любящие, верные мужчины, настоящие джентльмены, зачем они всегда выбирают сторону зла и вешаются на проходимцев?». Ответа положенному вопросу не было. Чем чаще я знакомился или меня представляли, тем больше я убеждался, что многие девушки обращают внимание только на тех, кто их ни во что не ставит…

Торгующие на базаре мирные кавказцы принимали меня за своего, диалоги вели на родных языках. Долго я делал вид, что понимаю их, но вскоре нанял себе учителя и усердно принялся за кавказские языки, чтоб соответствовать ожиданиям собеседников. Основы изучил быстро, через считанные дни мог спокойно поддержать легкую беседу. Так я познакомился со всем нерусским населением Кавказа. С турками и грузинами поднимался на Шат. Восхождение свершал трижды, правда, ни разу мне не удалось забраться выше определенной точки. Гога, напарник по восхождению, говорил, что меня не пускает гора, что ей нужно сделать ритуальное подношение. От последнего я отказался и смирился с тем, что высшей точки Шата мне не видать. Когда выпадала возможность ближе пообщаться с армянами и приобщиться к их быту, то всегда выезжал на пикник. Армянская компания была самой спокойной: никто не метал ножами, не стрелял, не желал промчаться наперегонки, мы мирно пили и наслаждались шашлыками, завернутыми в лаваш. Но с армянами мне было скучно. Бесконечный их шум, суета из ничего вызывали у меня только головную боль. Татары же, почитая меня за своего более остальных, доказывая каждому встречному, что я непременно татарин, старались сделать меня чьим-нибудь крестным. С лизгинами и осетинами я выплясывал на чеченской свадьбе, где научился всяким национальным танцам.

Расскажу о последнем подробнее. Торжество, громыхая салютом и стрельбою, проводилось под открытым небом. Со всех сторон лились разноязычные речи, которые, перекрикивая музыку, создавали особый колорит многонациональной общности. Когда на свадьбе собралось по крайней мере пол-Кисловодска, в ход пошла живая лезгинка, темп у которой становился все скорее да скорее. До того я никогда не учился подобным танцам, но на свадьбе плясал на уровне с остальными. Да, сложно поверить тому, что человек, который никогда не учился лезгинке, сможет ее станцевать так же хорошо, как и человек давно ее исполняющий, но я действительно был не хуже, если не сказать лучше. В танце раскрылась одна из граней моей души, все движения шли от сердца, точно они были какой-то частью меня, вложенной при рождении.