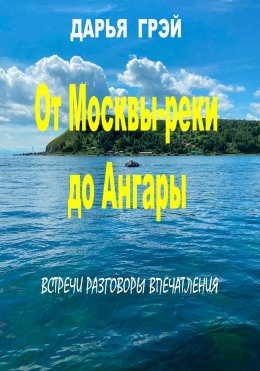

От Москвы-реки до Ангары. Встречи.Разговоры. Впечатления

Дневниковые записи.

5 апреля 2025 года

Все началось с того, что мы с Митькой решили поехать летом отдыхать на Байкал. Он вдруг восторженно предложил:

– А давай мы с тобой махнём «за туманом, за мечтами и за запахом тайги», как поётся в песенке Юрия Кукина!

– А давай!

И тут началось. На холодильнике магнитиком прилепили записку: «Не забыть: паспорта, аптечку, презервативы (на всякий случай, вдруг придётся через реку переправляться)».

Мне нравился организованный отдых – чтобы, как в детстве, когда тебя вели за руку, а ты только щурилась от солнца и ловила в лицо ветер. Чтобы отели с завтраками, экскурсии с улыбчивыми гидами и никаких неожиданностей, кроме разве что слишком горячего кофе в термокружке.

Митька же мечтал о другом. Он уже вытащил рюкзак: сверху – фонарик, рядом – три пачки лапши "Доширак" с надписью «стратегический запас».

На моём ноутбуке открыто 14 вкладок: от «Как выжить при встрече с медведем» до «Самые инстаграмные места Байкала». Он видел нас в рваной палатке, с котелком на костре, с картами, исчерченными карандашными пометками: «здесь волки», «здесь рыба», «здесь – ни души». Для него Байкал был не точкой на карте, а бесконечностью, в которую нужно нырнуть с головой, не зная, вынырнешь ли.

Митька размахивает распечаткой:

– Вот маршрут! Ночевать будем в палатке на против Шаман-камня, готовить на костре, воду фильтровать через песок! И с нами рядом будет звёздное небо.

– Да, особенно классно, когда оно капает на лицо дождём, – я тычу пальцем в экран.

– А вот тур «Комфорт плюс» с горячей водой, экскурсиями и страховкой от укусов комаров размером с вертолёт!

Кот Барсик неожиданно вставил своё мнение, скинув со стола кружку: БДЫЩ!

Молчание. В тишине жалобно пищит забытый чайник.

Мы спорили, не переводя дыхания, часа три. Голоса взлетали до потолка, падали на диван, отскакивали от стен. Я – о комфорте, он – о свободе. Я – о горячей воде, он – о ледяных волнах, бьющих в грудь.

И вот компромисс. Мы заключаем сделку. Купим путёвки (моя победа).

Но мы вылетаем в Иркутск на неделю раньше, чтобы прокатиться на Байкальском экспрессе. И обещаем хотя бы одну ночь провести «дикарями» (пункт Барсика, судя по его довольному урчанию). Несколько дней только мы и огромное озеро, которое, как знать, может оказаться и морем, и зеркалом, и дверью куда-то ещё.

Байкал ждал и, кажется, смеялся в кулак, глядя, как мы, два упрямых дурака, пытались договориться с ним заранее.

Митька – мой друг. Он ужасно не любил, когда его называли Дмитрием. И мне всегда казалось это странным. Митька – человек-энергия. Среднего роста, худощавый, но крепкий. Всегда немного небрежный – волосы будто только что продул байкальский ветер, джинсы с потертостями на коленях, на запястье – самодельный браслет из камушков. Глаза серо-зелёные, с хитринкой – казалось, они знали что-то, чего не знали я и другие.

Он неисправимый романтик. Обожал спорить, особенно о смысле жизни в три часа ночи.

Я мысленно его так и звала «Спорыш». Он искренне восхищался людьми, которые горели своим делом. Верил, что лучшие решения приходят неожиданно – поэтому часто действовал спонтанно. Митька любил моменты, когда все идет не по плану, он считал, что тогда начинается настоящее приключение.

Мне иногда казалось, что я его полная противоположность. Я системный человек и всегда составляла списки. Я умела слушать – особенно когда он вдохновенно рассказывал о новых безумных идеях в 4 утра.

7 июня 2025 года

Так как наше путешествие начиналось от одной водной магистрали до другой: от Москвы-реки до Ангары, мы решили прокатиться на прогулочном теплоходе по Москве-реке и собрать привет для Ангары.

Зазывала кричал:

– Привет, дружище! Решил покататься на теплоходе по Москве-реке? Отличный выбор! Это как «Дом-2», только красивее, историчнее и без скандалов (ну, почти). Давай я расскажу, что тебя ждёт на этой водной обзорной экскурсии с шутками да прибаутками. Твой теплоход ждёт тебя у причала – красивый, блестящий, как новенький телефон после полировки. Ты заходишь на борт, а тебе сразу говорят: «Добро пожаловать, только не раскачивайте лодку!» Шутка, конечно, раскачивать можно – это же не экзамен по жизни.

Мы в хорошем настроении, с улыбкой до ушей поднялись на судно. Попрыгав с одного места на другое, мы наконец уселись там, где нам больше понравилось.

Теплоход отчалил, и гид начал свою речь:

– Дорогие гости, если вы упадёте за борт – не волнуйтесь, вас спасут. Но сначала сделают фото для соцсетей с хештегом #ЯиМоскваРека.

Но вот мы уже проплываем мимо Кремля – главной крепости страны, где решаются судьбы мира… или меню в столовой для чиновников.

Гид добавляет:

– Обратите внимание на кремлёвские стены! Они такие толстые, что даже Wi-Fi через них не проходит. А если повезёт, увидишь президентский вертолёт – значит, Путин либо улетает на совещание, либо просто решил избежать пробок на Садовом.

Мы смотрели на спокойную воду, на голубое небо, белые зефирные облака.

Улыбались.

Я включила диктофон. Гид продолжал:

– Перед нами Храм Христа Спасителя: «Золото, которое не потрогаешь». Плывём дальше – и вот он, Храм Христа Спасителя, сверкает куполами так, что даже солнце в телефоне бликует. Этот храм такой большой, что если его поставить на бок, он станет самым длинным храмом в мире! Но мы так делать не будем.

На воде тепло. Мы облизывали мороженное. Слушали.

– Дом Правительства: «Белый и пушистый… или нет?»

Знаменитый Белый дом (нет, не тот, где Трамп твиты писал). Наш, родной, где правительство работает… ну или хотя бы пытается, – гид шепчет:

– Видите эти окна? Говорят, если в полночь встать напротив и трижды крикнуть «Налоги!», то… вам ничего не ответят, потому что все уже ушли домой.

Я тихо, торжественно сказала:

– Итак, начинаем акцию «Привет Ангаре! Кто что хочет передать?».

И мы отдали лист соседней паре.

– Можно пустить по воде список моих неоплаченных штрафов ГИБДД? Пусть сибирские духи разберутся? – спросил парень в красной футболке.

Митька кивнул головой. Развернулась дипломатия на волнах. Кто-то на листочке нарисовал Кремль с подписью «С любовью из Москвы». Лист передают дальше и там пишут «Передайте… эээ… чтоб там нефть подешевела!»

Голос гида:

– Проплываем мимо сталинских высоток – семи красавиц и ни одного брата, построенных так, чтобы даже инопланетяне видели, где тут центр Москвы.

Эти здания такие высокие, что если уронить с верхнего этажа бутерброд, то к земле он превратится в тост!

– А вот и Парк Горького – место, где москвичи отдыхают, качаются на качелях и делают селфи. Если вы видите людей, которые просто лежат на траве – это либо философы, либо те, кто переоценил свои силы после вчерашней пятницы.

Теплоход возвращался к причалу. Гид распрощался с нами:

– На этом наша экскурсия заканчивается. Если вам понравилось – расскажите друзьям! Если не понравилось… ну, вы просто не умеете радоваться жизни!

Экскурсия по Москве-реке – это как хороший сериал, только без драк, хотя кто знает, что творилось в каютах. Зато тут есть: красивые виды, исторические байки, шутки, от которых смешно или не очень.

Мы зачерпнули в ладони воду, подбросили её вверх и брызгам кричали:

– Привет Ангаре от нашей реки!

Дома мы сожгли лист с добрыми посланиями Ангаре от пассажиров теплохода. Пепел собрали в бумажный пакетик. Повезём приветы на берега Ангары.

8 июня 2025 года

В наши планы входило проехать на Байкальском экспрессе по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Билеты мы уже купили.

Я напевала песенку Юрия Кукина

«… А я еду, а я еду за туманом,

За мечтами и за запахом тайги…»

и представляла: до тумана мне пять часов ночного лёта, до запаха тайги ещё час.

Но одного не могла понять. Там, где туман и запах тайги, у меня билеты на поезд в 36-й вагон. Этого я представить не могу. Но пыталась.

Где заблудилась моя тонкая фантазия? Где спряталось моё острое воображение?

Вспомнила Задорнова с его 9-м вагоном. Послушала. Улыбнулась.

Но у меня-то 36-й вагон! Пока тягуче размышляла, пришло сообщение:

«Уважаемый пассажир!

По техническим причинам в поезде № … Вам заменён вагон № 36 на № 37. Приносим извинения за доставленные неудобства».

А вы ездили в вагоне № 37?

27 июня 2025 года

Скоро мы вылетаем в Иркутск. Мой взгляд скользил по фотографии.

Она висела над моим рабочим столом, прямо над монитором. Казалось бы, обычный снимок, но в нём застыло что-то магическое. Это мой дорожный талисман.

Каждый раз, собираясь в дорогу – будь то море, Онежское или Ладожское озера, или новый город, новая страна – я невольно останавливала взгляд на этом фото. Смотрела, улыбалась и… загадывала желание.

Странно, но я уже не помнила, о чём мечтала в тот момент, когда фотографировалась. Наверное, о путешествиях. Разве может быть что-то лучше?

Перед каждой поездкой я подходила к фотографии, касалась её и шептала: «Спасибо, ножки осла, я снова еду в путь!»

На фотографии бронзовая скульптура, которая стоит на Рыночной площади в городе Бремене.

Памятник представляет собой своеобразную пирамиду из стоящих друг на друге персонажей из одноимённой сказки братьев Гримм: на осле стоит собака, на ней – кот, а выше всех взобрался петух.

С памятником бременским музыкантам в Бремене связана давняя легенда: находясь рядом со скульптурой, каждый турист мог загадать желание, а чтобы оно непременно сбылось, нужно взяться за обе ножки осла и слегка потереть их. Вот только я невысокого роста, еле-еле дотягивалась до них. А те, кто повыше, тёрли ноги собаки и даже кота. Носик у осла тоже отполирован до блеска от тысячи прикосновений…

Но я верила, что когда-то загадала именно о путешествиях.

30 июня 2025 года

Мы собирались в дорогу, суетливо перепроверяя документы и рюкзаки.

Я ловила взгляд Митьки через комнату – он стоял у окна, нервно постукивая пальцами по подоконнику. Наши глаза встретились, и в этом молчаливом контакте было всё: «Ты готова?» – «Да. А ты?» – «Скоро узнаем».

Такси уже ждало внизу. Водитель – улыбчивый мужчина с седыми висками – весело крикнул через открытое окно:

– Ну что, путники, вперёд за приключениями? Путешествие вас ждёт, а я знаю все короткие пути! В моей машине время летит быстрее – проверено тысячами туристов!

Он не ожидал ответа, продолжая болтать без остановки, пока мы укладывали багаж. Его монолог создавал особый ритм – словно сама дорога начала говорить с нами ещё до старта.

Регистрация. Таможня. Очереди, печати в документах, автоматические голоса из динамиков – всё слилось в единый поток. Время действительно мчалось с огромной скоростью, пока…

Возникла внезапная пауза.

Мы оказались в маленьком аэропортовом кафе. Шумная толпа осталась где-то за стеклом. Я взяла в руки чашку – белая керамика, простой узор по ободку.

– Ты что-то задумалась? – Митька аккуратно пододвинул сахарницу.

– Нет… Просто ловлю момент.

Я медленно помешивала чай ложечкой. Одна полная минута – только это движение и звонкий звук металла о фарфор.

Первый глоток – обжигающий. Второй – уже тёплый. Чай рассказывал свою историю без слов: горьковатый вкус, потом сладость, после – долгое травяное послевкусие.

– Я здесь, – словно говорил он. – И это всё, что важно прямо сейчас.

Я чувствовала, как тепло растекалось по телу, как расслаблялись плечи, как дыхание становилось глубже.

– Хочешь ещё? – Митька уже тянулся за чайником.

Я покачала головой:

– Нет, это… Это было идеально.

Рука сама потянулась за блокнотом – хотелось запечатлеть это состояние: «Аэропорт. Пауза. Чай, который вкуснее, чем должен быть. Чувство, будто мы уже в пути, хотя ещё не взлетели…»

Митька наблюдал за мной, улыбаясь. Он понимал без слов – иногда самые важные диалоги происходят в тишине, между строк.

Позже, перечитывая эти строки в самолёте, я снова ощутила тот вкус. И поняла: путешествие началось не со взлёта, а с той чашки чая.

30 июня, через час.

Самолет набирал высоту. В животе приятно щекотало от волнения. Летели через всю страну с запада на восток, ну, или почти через всю. Сидела у иллюминатора, а за стеклом – бесконечная вата облаков. Они казались такими плотными, будто можно шагнуть прямо на них и утонуть в этой мягкости.

Город остался где-то далеко внизу, под слоем дымки и собственной тяжести. Там – духота офисов, звонки, которые никто не ждал, и вечное «надо». А здесь – только гул двигателей и предвкушение.

Я вдыхала воздух салона (стерильный, чуть подсушенный), но мне казалось, что чувствовала запах самих облаков. Они должны пахнуть чем-то лёгким – может, как морозный ветер или как первый снег, который ещё не успел вобрать в себя городскую грязь. Или как воды Ангары, до которой ещё несколько часов полёта.

Стюардесса предлагала кофе, но я отказалась. Не хотела перебивать этот миг между «было» и «будет». Здесь, на этой высоте, время текло иначе. Можно просто молчать, смотреть в окно и знать, что впереди – только пенистые брызги волн, страницы чистого блокнота и ни одного знакомого лица.

А облака за стеклом теперь похожи на горы. Или на волны. Или на всё, что угодно – ведь они принадлежали только моей фантазии. И, казалось, я уже начинала понимать, как пахнет свобода. Впереди пять часов полёта. Насладившись запахом облаков, я достала электронную книгу и погрузилась в мир детективного путешествия. Мой друг Митька, с которым я путешествую, уткнулся в телефон. Вокруг у всех в руках телефоны.

1 июля 2025 года

Прилетели мы в Иркутск на рассвете. Самолёт выпустил нас в предрассветную синь, ещё сырую, не проснувшуюся. Аэропорт зевнул, потянулся – и вот мы уже в такси, мчались по улицам, где дома стояли, как старые купцы, крепкие, с морщинами-трещинами на штукатурке. Мы мчались на набережную Ангары.

Река несла свои воды широко и неспешно, будто знала, что торопиться некуда – всё равно позади Байкал, вечность. Мы стояли на холодном бетоне, и у меня в рюкзаке, завёрнутый в свитер, лежал «привет от Москвы-реки». Не буквально, конечно. Просто где-то между Тверской и Арбатом я набрала в ладони московский городской шум, потом в свете фонарей в тёмной воде – отражение сталинских высоток – и теперь везла их сюда, как диковинную безделушку. Ах! Не расплескать бы.

Ангара смотрела на нас свысока. Что ей Москва-река? Та – суетливая, говорливая, вся в делах и планах. Эта – сибирская княгиня, холодноватая, с изумрудными глубинами. Я присела на парапет, осторожно разворачивая воображаемый свёрток.

– Ну, – сказал Митька, – показывай.

Я раскрыла ладони. Ветер тут же подхватил московское – шепот асфальта, гул метро, запах кофе из палатки на Тверской – и развеял над водой. Ангара вздохнула. Может, показалось. В воду высыпала пепел.

– Теперь они познакомились, – буркнул Митька.

И правда. Что-то дрогнуло в воздухе. Москва-река, наконец, доехала.

И тут мы увидели её на рассвете, когда река только просыпалась и дышала тихо, как спящий зверь. Она была – или мне показалось? – там, где волны целовали песок, оставляя пену, как следы поцелуев. Русалка? Длинные рыжие волосы перевязаны широкой лентой.

Сначала я подумала, что это просто девушка, вышедшая из воды. Но потом она обернулась, и свет скользнул по её коже – не мокрой, а словно покрытой тончайшей чешуёй, переливающейся, как перламутр. Или это просто игра солнца в каплях?

Русалки не существуют. Я знаю. Но что, если они просто не хотят, чтобы мы в это верили? Она не пела, не звала, не исчезала мгновенно, как в сказках. Она стояла по колено в воде и смотрела на горизонт – так, будто ждала кого-то. Или, может, вспоминала. В её глазах было что-то древнее, чем сама река. Настоящий «морж». А мы в куртках.

А потом она просто ушла. Не нырнула, не растворилась в волнах – просто сделала шаг, другой, и вода приняла её, как родную. Это была просто девушка, которая любила купаться на рассвете. От изумления мы даже забыли её сфотографировать. Когда подошли к тому месту, где она стояла, на песке лежала ракушка – идеально круглая, как луна, с дырочкой посередине. Я подняла её и вдруг подумала: а что, если это не просто ракушка? Что, если это пропуск в другой мир?

Я положила её в карман. Всё, хватит с меня дорог и русалок. В гостиницу. Спать.

Мы проспали завтрак и обед. Проснулись к вечеру. Я посмотрела на стол и увидела: там лежала она – ракушка. Теперь я иногда подношу её к уху, но не слышно ни шума прибоя, ни загадочных песен. Только тишина.

1 июля вечером

Иркутский вечер, моросил дождь. Мы спешили на Байкальский экспресс по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Вот и вокзал. Объявляли посадку на наш поезд. Спрашиваем у проводников, где 37 вагон? Нам рукой показывают в конец поезда. Да мы и сами понимали, что где-то в хвосте, но ведь мало ли что. Наш вагон № 37 располагался сразу за №11.

При посадке в нашем вагоне была такая же сутолока, как в фильме «Убийство в “Восточном экспрессе”» – детективе Агаты Кристи. В фильме был снегопад (снежный занос), у нас ливень. Славно, что обошлось без убийства.

Наш поезд плавно покачивался на стыках рельсов, увозя нас вглубь сибирской ночи. Мы с Митькой выкупили всё купе целиком – все четыре места – чтобы никто не мешал нашему маленькому путешествию. Из-за этого купе мы дома даже поссорились с Митькой. Он хотел купить два билета, а я все четыре.

– Ты всегда выбираешь удобное, – бросил он.

А я? Я просто хочу немного комфорта в этом безумном путешествии. Он назвал меня занудой. Я назвала его безответственным. Потом оба замолчали. Вроде взрослые люди, а ведём себя как подростки. Но хуже всего то, что в глубине души я понимаю – он прав. Я действительно боюсь выйти из зоны комфорта. Зато как сейчас здорово вдвоём.

За окном мелькали тёмные силуэты тайги, иногда освещённые одинокими огоньками далёких деревень.

Поездной ресторан встретил нас тёплым светом и ароматом свежеприготовленной ухи.

– Ну что, идём пробовать байкальскую кухню? – Митька уже держал дверь, пропуская меня вперёд.

Ресторан оказался удивительно уютным: деревянные панели на стенах, мягкое освещение, столики с белыми скатертями. И – что удивительно для поезда – настоящая живая музыка: гитарист тихо наигрывал что-то блюзовое в углу.

Наша уха – прозрачная, с крупными кусками омуля – была настолько вкусной, что Митька даже закатил глаза от удовольствия:

– Вот ради этого стоит ехать поездом! В самолёте тебе такого не подадут.

Ресторан был полон народу – в основном пассажиры из нашего туристического экспресса (вагоны 35 и 37). За соседним столиком весёлая компания из Иркутска делилась впечатлениями о походе по Хамар-Дабану. Мы подслушали: в переводе это означает Ореховый перевал.

Чуть дальше пара пенсионеров неспешно потягивала чай, разглядывая карту Байкала.

– Смотри, все такие… настоящие, – задумчиво сказал Митька, наблюдая за этим микромиром. – Не то что в аэропортах – там все куда-то бегут. А здесь – просто едут и наслаждаются моментом.

После ужина мы вернулись в своё купе, где Митька немедленно устроился у окна с фотоаппаратом – пытался поймать в объектив лунную дорожку. Я же достала книгу, но вскоре просто откинулась на подушку, слушая ритмичный стук колёс.

– Знаешь, – вдруг сказал Митька, не отрываясь от окна, – интересно, сколько таких вот ночных путешествий было в истории этих вагонов? Сколько людей ехало вот так же, глядя в это же окно?

Я улыбнулась. В этом и была магия железной дороги – ощущение связи с тысячами таких же путешественников, которые когда-то ехали этим маршрутом.

Перед сном я ещё раз выглянула в коридор. В соседнем купе кто-то тихо смеялся, из другого доносилось бормотание аудиокниги.

– Ну что тут сказать, – пробормотал Митька, уже засыпая на верхней полке, – туристы отдыхают.

И правда – в этом неспешном движении сквозь ночь, в этом особенном состоянии между пунктом А и пунктом Б, и заключалась вся прелесть путешествия.

А уха, кстати, и правда была восхитительной – Митька даже выпросил рецепт у повара.

Несколько слов о Кругобайкальской железной дороге – КБЖД. Это был царский проект века, реализованный в 1899 – 1905гг.

В настоящий момент под КБЖД подразумевается тупиковый участок от города Слюдянка до поселка Байкал (89 км). Это памятник инженерного строительства, музей под открытым небом.

Кругобайкальскую дорогу называли «золотой пряжкой» не только за ценность, но и за стоимость. Каждый километр здесь стоил дороже, чем где-либо в империи: 12 тонн серебра на 84 км пути!

2 июля 2025 года

Проснулась раньше Митьки – в купе тихо, только стук колёс. В голове опять эта каша: зачем я вообще согласилась на эту поездку? С одной стороны – мечта детства, Кругобайкалка, приключения. С другой – отчеты на работе, которые горой накопились, ипотека, которую нужно платить… Митька говорил: «Расслабься», но как? Я ведь не умею просто «быть», мне всегда нужно «делать». В зеркале в туалете увидела своё лицо – тёмные круги под глазами, напряжённые брови. Когда я последний раз действительно отдыхала?

Ещё затемно наш поезд плавно затормозил у перрона станции Слюдянка. Я прильнула к окну, протирая запотевшее стекло ладонью, – первые лучи солнца только начинали золотить шпиль необычного вокзала.

– Смотри-ка, – толкнул меня локтем Митька, – настоящий итальянский дворец посреди сибирской глубинки!

Здание вокзала, построенное в 1902 – 1904 годах по проекту итальянских архитекторов, действительно поражало воображение. Мы вышли на перрон и замерли, рассматривая детали. Бело-розовый мрамор, добытый в местных карьерах, переливался в утреннем свете. Я позабыла все свои ночные мысли.

«Единственный в России мраморный вокзал», – прочитал Митька с информационного стенда.

– Представляешь, больше века стоит, а выглядит как новенький! – воскликнул Митька.

На наших глазах происходило удивительное превращение. Наши вагоны отсоединили от электрички, и теперь он готовился стать легендарным «Байкальским экспрессом». Рабочие в замасленных комбинезонах суетились вокруг:

– Впереди цепляли древний паровоз серии Л, выпущенный ещё в 1950-х

– За ним – наш вагон №35, затем наш родной 37-й

– Замыкал композицию ретро-вагон ресторан с резными деревянными панелями.

– Ну что, путешественники во времени, – ухмыльнулся проводник, поправляя фуражку, – готовы к настоящему приключению?

Пока паровоз растапливали, мы бродили по перрону, вдыхая запах угля и машинного масла. Митька не выпускал фотоаппарат из рук. Снимал клубы пара, вырывающиеся из топки, старинные часы на фасаде вокзала, наших попутчиков, которые, как и мы, с детским восторгом рассматривали состав.

– Представь, – сказала я, глядя на дымящийся паровоз, – ровно так же сто лет назад люди собирались в путешествие. Те же мраморные стены вокзала, те же звуки, те же эмоции…

Раздался протяжный гудок – наш «Байкальский экспресс» был готов отправиться в путь. Впереди нас ждали тоннели, вырубленные в скалах, мосты над бездонными ущельями и виды, ради которых стоило проехать полстраны.

Этот момент – когда стальной конь фыркал паром, а ты понимал, что сейчас начнётся что-то необыкновенное, – он, пожалуй, дороже самого путешествия.

И вот мы поехали по КБЖД. Ехали по ней медленно, будто не поезд, а игла вышивала этот сложный узор – тоннели, мосты, галереи – по самой кромке воды. Когда-то здесь пробивали путь каторжники и инженеры, долбили скалы динамитом и лопатами, а Байкал наблюдал за этим с холодным любопытством: выдержат ли?

Дорогу строили в основном вольнонаёмные, но были и ссыльнокаторжные, и иностранные подданные: итальянцы, албанцы, черногорцы, турки, китайцы…

Мы ехали по кромке берега Байкала, и мне казалось, он тяжело вздыхает о сотнях судеб. Въехали в тоннель. Темнота здесь не просто отсутствие света. Она – густая, как смола, вытекшая из трещин в скале. Когда поезд нырнул в очередной тоннель, мне показалось, будто время сжалось, и сквозь грохот колёс проступили голоса тех, кто пробивал этот путь.

Тоннели пахли вековой сыростью и порохом. Вдумайтесь: их гранитные своды помнили свист первых паровозов, скрежет колёс, вспышки факелов. Проезжая сквозь них, невольно пригибала голову – не из-за низкого потолка, а от невольного почтения. Почти все построенные на КБЖД тоннели сохранились до нынешнего времени. Разрушен лишь один – № 9.

Тоннелей много очень много. Общая их длина (вместе с пристроенными галереями) – 9233 м. Это десятая часть всей Кругобайкалки.

Мосты – ажурные, как кружево, перекинутые через ущелья, где внизу бурлила вода, белая от пены. Они дрожали под тяжестью состава, но стояли уже больше ста лет. Их клёпаные конструкции – точёные, как швейцарские часы, – казались слишком хрупкими для такой мощи природы вокруг.

Ещё здесь возводили противообвальные галереи, каменные подпорные стенки. Галереи прижимались к скалам, как ласточкины гнёзда. Их каменные бока исцарапаны ветром и льдом. Сквозь арочные окна виден Байкал – то свинцовый, то бирюзовый, но всегда невероятно близкий, будто можно протянуть руку и коснуться его холодной глади.

Мы подъехали на 103 километр легендарной Кругобайкальской железной дороги, там, где скалы вплотную подступают к воде, взгляд невольно останавливается на удивительном сооружении – знаменитой «Итальянской стенке». Этот памятник инженерного искусства уже более века поражает путешественников своим изяществом и точностью линий.

История создания. Весной 1905 года, когда большая часть КБЖД была уже построена, перед инженерами встала сложная задача – укрепить опасный участок возле Шумихинского мыса. Работы начались 10 мая под руководством итальянского инженера-путейца Луиджи Феррари, специально приглашённого из Турина.

Особенности строительства:

– Для работ были наняты 30 каменщиков из Пьемонта – настоящих мастеров своего дела.

– Использовался местный белый мрамор и гранит, добытый в карьерах Олхинского плато.

– Все работы выполнены в рекордные сроки – всего за 83 дня, завершены 1 августа.

– При строительстве применялась уникальная «сухая кладка» – камни подгонялись без раствора.

Стенка протяжённостью 39 метров представляет собой: вертикальную подпорную конструкцию высотой 6,5 метров; два яруса арочных проёмов, украшенных резными карнизами; идеально подогнанные каменные блоки (зазоры не превышают 2 – 3 мм)

Она органично соединяется с галереей №8 «Малая Шумихинская», создавая единый архитектурный ансамбль.

Сегодня это: обязательная точка остановки всех туристических поездов, популярный фотообъект – особенно эффектен на закате, инженерный феномен – за 118 лет не потребовала реконструкции.

Интересный факт: местный гид предложил нам попробовать протянуть лист бумаги между камнями – ни у кого ещё не получилось!

«Это не просто стена – это поэма, сложенная из камня», – говорили местные гиды. И действительно, глядя на это творение рук человеческих, понимаешь – здесь слились воедино итальянское мастерство, русская смекалка и непокорный дух Байкала.

Я понимала, чувствовала, дотрагиваясь пальцами до «Итальянской стенки»: это не просто стенка – это памятник человеческой мысли и труду. Слышу голос каждого камня: «Мы были здесь. Мы победили эту скалу». А Байкал в ответ молча поднимает волны – проверяет на прочность.

Без приключений не обошлось. На этой остановке мы с группой туристов так увлеклись, что пропустили гудки паровоза. Потом, как всегда, бежали, руками махали.

Конечно, и без баек не обошлось. Старожилы рассказывали о поезде-призраке. В 1910 году состав с золотом для Китая исчез в тоннеле №18. Рельсы вели внутрь, но на выходе поезда не было – будто скала проглотила поезд.

Есть версия, что состав потерпел крушение и часть золота упала в озеро.

Мы чуть проехали дальше, и чёртов паровоз сломался! Посреди тоннеля! Мы уже час стояли в полной темноте, проводники носятся с фонарями. В вагоне душно, дети плачут. А этот идиот-фотограф из 35-го вагона всё твердит: «Какая атмосфера! Настоящее приключение!» Хочется его придушить. Вода в туалете не работает, Wi-Fi нет, связь пропала. Митька, конечно, доволен – говорит, это «аутентичный опыт». А я сидела и думала – почему в моей жизни всегда так? Даже когда пыталась устроить идеальное путешествие, всё идёт наперекосяк.

Я не умела оставаться собой вне зависимости от изменения внешних обстоятельств. Может, Митька и прав, и это опыт. Чего это на меня накатило? Мне ведь нравится наше путешествие.

Странный день. После полуденной катастрофы всё как-то… наладилось. Паровоз починили. Митька принёс мне чай (как извинение). А я… я вдруг осознала, что этот сломанный паровоз и мелкие ссоры делают путешествие настоящим. Не картинкой из инстаграма, а жизнью. Грубой, неудобной, непредсказуемой. Но – живой. Может, в этом и есть суть? Хотя нет, завтра утром я всё равно буду злиться на неудобства. Но сейчас… Сейчас я смотрю на отражение в тёмном окне и впервые за долгое время узнаю себя.

Мы пересекли множество тоннелей, мостов, галерей, познакомились с подпорными стенками. По пути следования много туристических баз. Местами виднеются палатки диких туристов.

Сегодня очень длинный день. Порт Байкал, западный берег… – наша конечная стоянка экспресса. Последний дым. Паровоз-ветеран, такой же, как наш, с потухшими глазами-фарами – стоит на запасном пути у станции Порт Байкал. Его чёрное брюхо, когда-то пышущее жаром, теперь холодное, как скалы у мыса Толстого. Но когда ветер срывает с его трубы клочья ржавчины, кажется – вот-вот дрогнет раскалённая пасть, и он заговорит.

Его дым был разным:

– белым и пушистым, когда он вёз на открытие дороги царских инженеров в начищенных сапогах;

– чёрным и едким, когда тащил на восток эшелоны с зэками – те самые, что потом строили ему путь;

– прозрачным, почти невидимым, в 41-м, когда ночью, без свистка, вёз к фронту ящики с байкальским омулем – «для раненых».

А его голос?! Его гудок выл по-особенному:

– перед тоннелями – длинно, как молитва;

– на мостах – три отрывистых, будто стук в дверь: «Ты ещё жив?»