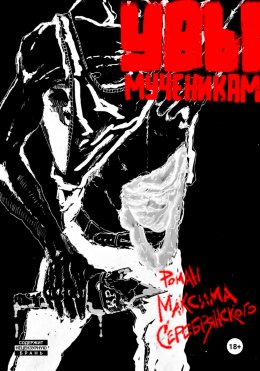

Увы мученикам

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Семь неправд

Меня, наверное, зарезали какие-то негодяи. Должно быть, меня выпотрошили как рыбу. Это ближе – меня выпотрошили как лупоглазого раздутого карпа с обвисшей дыркой вместо рта. Но эти суки, те, кто меня потрошили – им были не интересны мои белесые влажные мышцы. Подонки хотели пожевать мои потроха.

Матерь божья, кто-то жует мои потроха. Напрягу слух, и услышу, как они срипят и хлюпают на зубах моего насильника. Кроме того, хоть меня и не сушили, но с размаху пизданули головой о край табуретки.

Всё же, глаза открыть придётся. У них или него ужасно гнусные, довольные рожи и моя рыбья сукровица на жирных губах, но я же не трус. Я не трус. Я не трус. Я страшен. Я труш… Я не тру… Я в трусах?

Рыбы трусов нихуя не носят. Потроха в самом деле ужасно болят, а голова пришита к полу стальным огромным гвоздём – через висок, потом сквозь какую-то жижу в голове – и к полу.

Кажется, я ищу не там. Надо посмотреть во рту. Оттуда ужасно несет пердежом, и кажется, мой язык кто-то сосал. Но это точно была не какая-нибудь девуш-… Ужасно, как ужасно сейчас думать о любви! Я упился вчера на ходу, вдали от добра и сострадания, я квасил и шел, вдали от живых людей, чтобы они никогда не узнали, чем я воняю.

Значит, это последствия интоксикации.

Моя первая попытка подняться заставила меня пожалеть. Я сумел нащупать что-то рукой, кафель, кажется. Я думаю, это не унитаз. Придётся открыть глаза.

Веки так предательски легко открываются – я помню, что несколько… единиц времени назад я уже просыпался, но веки были налиты свинцом, и разрешили мне поспать. Теперь у них кончилась смена – «Вставай, братишка, мы свое отработали, хватит с нас лямку тянуть.»

Я даже не моргнул, я скорее пожевал глазами. Теперь, до меня дошло – вокруг темнота и какие-то нелепые предметы, значит не опасно. Нелепица безопасна. Я открыл глаза уже с намереньем. Перекидывал зрачки из уголка в уголок пару мгновений, и темнота стала прозрачной. Я лежу в ванной. И, наверное, могу встать.

Да, конечно я могу встать. Мне, вероятно, даже не будет больно, и, скорее всего меня даже не стошнит. Но страшно до чертиков – стоит мне встать, и придётся покинуть темную утробу уборной. Я лежал в ванной, и судя по всему, ещё недавно она была наполнена, или по-крайней мере в неё лили воду. Сейчас вокруг меня плескалась какая-то жидкость, как околоплодные воды вокруг слабого, продрогающего детёныша, которого против его воли выбросили из небытия. Я не хотел вставать. «Встать» значило – «родиться».

Теперь до меня наконец дошло, почему младенцы так вопят, когда появляются на свет. Думаю, рождаться гораздо страшнее, чем умирать. Человек может решить, когда умрет, но не он решает, когда ему родиться.

Моя ладонь со шлепком упала на бортик ванной. Заскользила. Я вроде помню как это, напрягать мышцы – странные, сухие канаты под кожей начинают двигаться, тужиться, и ты делаешь движение.

Тяги моих канатов хватило только на то, чтобы подтянуться к бортику – со скрипом, мой подбородок протёр стенку ванны. Ещё одно усилие – электричество проходит в плече, его задница вздувается, рука ,чуть не ломаясь под моей тяжестью становиться прямой.

Последнее усилие, совсем небольшое. Я толкаю тело вперед, немножко, чтобы второй руке было удобнее упереться в стену. Вторая рука желает мне всего хорошего. Я вываливаюсь из ванны, мешок кишков, рвоты и отчаяния.

Кафель со всей дури уёб меня в нижнюю челюсть. Был бы я слабее, такой апперкот убил меня. Зубы, казалось, убежали так далеко в череп, что немного пощекотали глазницы. Не все, тем не менее – один, мой левый клык, мой добрый Левый Клык не снёс удара, треснул и теперь больно кровоточил.

Боль была благом – нормальная, острая боль, реальная как любовь, а не этот осатаневший многорукий демон, который всё это время крутил мои кишки и мацал мозг, будто это коровья сиська. Эта боль придала мне могущества, я одним махом вскочил, и дал свободу лёгким – мой вопль, я надеюсь, был слышен даже предателям, которые меня сюда отправили. Я орал, орал как ёбаный козёл, орал чтобы освободить лёгкие от всего, что в них было, орал и глотал свою кровь.

Мне полегчало.

Слоновьими, шаркающими шагами я покинул сортир. Свет, проползший из двери открыл – если бы не затопленный блевотиной унитаз и измазанное каким-то склизким дерьмом зеркало, вышел бы не сортир, а вполне приличный санузел.

Комната, в которой моя бедная голова снова обнаружила себя на туловище была совсем не обжита. Тут никто и никогда не жил, тут в ужасных этиловых муках вчера умирал я. Всё вокруг кричало о прожитой агонии: изнасилованное постельное бельё на матраце, залапанные, с отпечатками стучащих ладоней, стёкла, разбитый об тумбочку пластиковый фен, и, конечно – восемь пустых, болотных бутылок с моим личным Числом Зверя – семь, семь, и ещё семь.

Семь неправд и умножь на семь, и умножь на семь ещё раз. Я уселся на кровать. Как-то сама собой в руки попросилась пустая бутылка, подспудно мне очень хотелось поговорить. Подумалось, может пустая баклажка портвейна что-нибудь скажет. Она молчала, молчал и я.

Моя память вся повываливалась, вышла через рот, и вспоротое пузо. А теперь, какая-то осознанная, педантичная мразь у меня во лбу запихивала кишки страха и стыда обратно мне в голову. Это и есть похмелье – стоит тебе на минуточку почувствовать себя всемогущим, как и подобает человеку – все немедленно возвращается на свои места, и тебе приходится сидеть и помнить, помнить, помнить…

И вот, я помнил, беспощадно и неотвратимо. Библиотекарь-недоучка, упавшие и высохшие амбиции, пустая раковина комнаты на каникулах. Вечная алкогольная небывальщина, тоска и ненависть… Но куда я себя отправил? Куда я решил съебаться в этой дерзкой попытке алкогольного побега?

Ясное дело куда. Я там, где на вопрос «Где я?» тебе не ответят ни за что, только посмотрят глазами по пять копеек, или скажут какую-нибудь чушь. «Ты на проспекте Авиаторов»!

Я откинул голову, и мой жидкий мозг ударил меня в заднюю стенку черепа. Я взвыл, но не услышал этого – левое ухо напрочь заложило. В правом пищал какой-то маленький гадкий фашист.

Выходит, я, педант во лбу, жижа в черепе, сам череп, фашист в ухе, и мои рыбные потроха —все мы бежали из пустой общажной комнаты куда угодно, лишь бы там было ужасно. По дороге, доебалась целая толпа «Семёрок». И вот, наша разборка закончилась здесь, в этой странной, никогда не жившей комнате. Да и не только семёрок – на полу тут и там валялись более неприметные пластиковые трупы. Я потянул сухую руку и в ней что-то сломалось, приятно крякнув. Это был алкогольный коктейль, но не благородный, в запотевшем стакане со льдом, и с красивым названием. Это был братец-выродок алкогольного коктейля, замешанный машиной на химическом оружии, разлитый подонками, чтобы русским людям было больнее умирать. Видимо, это мне и требовалось вчера, болезненно умереть, забывшись, забыв. Теперь в висках застучал ужас – что если получилось? Если я умер, кто родился в ванной полчаса назад?

Идти к зеркалу, мысль ужасная, но единственная верная. Только у зеркала, различив свою рожу, я пойму, кто из всей нашей компании ответственный за произошедшее, и, кроме того, кем «я» точно не являюсь.

Идти к зеркалу. Хорошо, но ведь есть этот застоялый привкус дерьма во рту. И так много других ужасов! Отовсюду, из всех чувств тела меня атаковал целый легион омерзительных необходимостей, и в авангарде этого легиона шли невыносимые боли. Мои глазные яблоки сжимали и разжимали клещи. Каждое движение головы сопровождалось ударами стальной кувалды: вправо – в левый висок, влево – в правый, назад – по лбу, к радости душащей меня памяти. Проклятый фашист в ухе не унимался.

Но всё же я встал. Я встал, и теперь меня должны канонизировать как мученика. Я встал – и немедленно пожалел. Видно, одному из моих мучителей надоело торчать у меня в голове, и он придумал развлечение – сучий сын прыгнул вниз, через всю мою тушу. Вот он пролетел через мою глотку, и в ней мгновенно вспыхнула изжога. Вот он кувыркнулся в желудке, и всасывающая боль почти довела меня до слёз. И вот, конец кульбита – он толкнулся в мою задницу. И я его не выпустил.

Нет уж, сволочь, ты там еще посидишь. Я стоял, бледнел, покрывался испариной, но не выпускал казнителя, намертво заперев его в тюрьме моей прямой кишки. Вырываясь, он крутил и колотил, бил меня волнами, остервенело пытаясь преодолеть барьер. И не мог! Я одерживал верх, но знал, что моя вендетта не может длиться вечно, но – и это было главное – кончится она когда это захочу я! Еще точнее – кончится в тот момент, когда я пойму: я стою, сжав кулаки и челюсти, потея и белея, и пытаюсь не обосрать свои трусы, несмотря на то, что унитаз находится в трех метрах от меня. Я всё же обгадился, просто не похмельным дерьмом, а благоразумием.

Эту рану достоинства я стерплю. На негнущихся ногах, я доковылял до клозета, и прекратил свою экзекуцию (ноги всё же пришлось согнуть). Мне потребовалось довольно времени, чтобы решиться встать, но меня подстегнули красные пятнышки на моих волосатых ногах – я испугался перекрыть себе кровоток насмерть и слез наконец с очка. Стараясь не причинить себе лишней боли, нагнулся, чтобы вернуть трусы на положенное место, и с удивлением обнаружил собственные гениталии, запутанные в лобковых волосах как в колючей проволоке. Выходит, я не бесполое андрогинное чудище, каким показалось себе после пробуждения, выходит я – мужчина.

Что ж, в таком случае меня вряд ли изнасилуют и я уж точно не смогу взять на себя грех рождения. Кроме того, наличие члена между ног означает, что я, скорее всего, преувеличиваю свои страдания и страхи, как нам это свойственно. Выходит, наконец, не так сложно будет посмотреть на своё отражение.

Умывальник с зеркалом соседствовал с унитазом. Я сделал шаг, старательно уставившись в слив раковины – там волосы отчаянно цеплялись за железные перегородки фильтра, не желая принимать свою судьбу. Я дал команду глазам – с трудом, мне не хотелось заставлять не себя, не их – но всё же я дал команду и через мгновение уставился уже сам на себя.

И вот – в тридцати сантиметрах от моего лица было моё лицо. На моём лице каждая мышца готова была прийти в движение, так и хотела двигаться. Мышцы были кое где закомуфлированы растительностью. Растительность была похожа на черную, редковатую, но длинную шерсть. Над глазами шерсть была гуще, походила на мех. Из носа торчало немного скорее шерсть чем мех. Тьфу, блять, сплошная путаница с этими зеркалами.

Я немного больше сосредоточился, и активно видел себя. Он был чудовищен, как я сам, значит. Нос (с шерстью) был груб и подвижен, ноздри ритмично шевелились, будто бы всасывая жизнь отовсюду, из всей округи. По обеим сторонам от него, со злобой и ужасом смотрели два сизых глаза. Глаза особо пугали, они были видны из-под лба, но не полностью, они, я уверен, видели хотя бы пару трупов. Одна из лобных складок дергалась, тощий рот скрывал что-то недоброе под губами и усами. Кстати, это интересно.

Я скомандовал себе и чудищу открыть пасть, и приятно обрадовался. Зубы белые и залитые кровью – левый клык действительно был ранен. Зато правого клыка и квадратных передних резцов хватит, чтобы разгрызть пивную банку. Ништяк.

И так, вот каким я был для другого. Всё мое лицо обрамляли невнятного бурого цвета волосы. Они были немыты и засалены назад, выглядело интеллигентно, хоть и неопрятно. К счастью на этом всё интеллигентное заканчивалось.

Словом, результат меня устроил. Я даже решил, что готов одеться немного, да и пойти отсюда нахуй, смело выяснять, какого черта я должен здесь делать. На мне были одни только трусы, странного зелёного орнамента. Впрочем, довольно свободные – терпеть ненавижу эти узкие, на жопе треугольником, пытка мошонки. Я информационный работник, мне трусы нужны широкие и свободные, как социализм. Я выяснил, что у меня есть мошонка.

Тем не менее, приехал я точно в одежде, и я могу предположить в какой. Наверняка, в своих бодрых чёрных джинсах и куртке, авторской моей куртке, моей главной победе во время крестовых походов по секонд-хендам, черной и стильной, такие носили ветераны Вьетнамской войны, я уверен. Я купил ее за пятьсот рублей, и с величайшим усердием разукрасил. Она должна быть где-то тут – на её поиски я и отправился.

Всё-таки, эти свиноёбы меня не убили. Откуда-то, я решил, что от меня требуется насытить жажду, в конце концов, вчера я наблевал больше, чем весил сам. Разыскать воду не было большой проблемой – ещё когда я выполз из туалета, мои верные глаза приметили полупустую пузатую бутылочку. Надеюсь, не с водкой.

Я вбил горлышко бутылки себе в горло и стал заливать туда воду. Я всегда был благодарен своей глотке за то, что она может просто открываться, не двигая кадыком и не мешая носу дышать, просто пуская в желудок всё, что мне заблагорассудиться в себя влить. Как-то раз я из-за этого чуть не сдох ,и был потом аккуратней.

Я насытился, даже вышло сбить привкус говна во рту. И тут моя лимбическая система начала активнее намекать мне на то, чего я действительно хочу.

Самые страшные казни похмелья прекратились по крайней мере на время. Члены снова стали мне послушны, этой лимбической шизофрении пришёл конец.

По этому поводу, мозг начал нараспев думать гимн освобождению от этой ужасной телесности. Он едва пропел первую фразу, нечто вроде «спасибо тебе, ливер-трудяга под правым, под ребром…», когда пришло подлинное чудовище.

Демоны похмелья не отступали, они расступались перед королевой потребностей, командиршей пьяниц, невростеников и жертв – Потребность Покурить добралась до меня.

Я сам не заметил, как зубы застучали, а пальцы бодро стали ломать друг друга. Прошло восемнадцать секунд, и армия под командованием Никотиновой Ломки взяла меня штурмом. Я уже был одет, я поборол тошноту, дезориентированность, диарею и дисфункцию всего в моем теле. Я почти выбрался, но забыл о том, как сильно я хочу курить. Я забыл, что будет, если я не покурю.

Я смогу заставить себя выйти из комнаты, смогу даже спуститься на улицу. Я не знаю, сколько пространства я должен преодолеть. Но когда я буду у выхода, большая часть моих нейронов сгорит, а глаза будут в таком ужасе, что перевернутся внутрь черепа. Без моего онкологического допинга, органы перестанут справляться с нагрузкой, похмелье победит. Я выйду из здания с выпавшей кишкой и текущей из ушей кровью. Курение убивает, но я умру без курения.

Всё это сулит мне полный пиздец. Сознание металось, цепляясь за всё, что было похоже на спасение. Я вспомнил серп и молот на своей куртке. Подумал о том, что в шкафу кто-то есть, надеясь испугаться. Наконец, мы с сознанием нащупали старый и проверенный метод – он сработает только если в моем организме осталось еще немного живого спирта, способного приострить чувства. Чувства знают всё, и найдут всё. Они разбудят хребетного червя. Следует выполнить три условия.

Думай о себе не в первом лице. Ты не писатель, чтобы всегда размышлять в прозе.

Помни, внутри тебя есть нечто, не подчиняющееся тебе, но являющееся тобой.

Помни, время идёт в двух направлениях друг против друга.

Вот. Ты сумел сесть в лоснящееся дешевизной кресло, и пустить через тело нервный импульс. Это сможет любой – сделать небольшое усилие как бы всем телом сразу, всеми нервными окончаниями, немного продрогнув.

Следом ты отпустил поток ахинеи в голове так, чтобы она создавала картинку из прошлого и будущего, создавала вокруг тебя место, в котором ты почти не был, уже очень давно.

Теперь, всё получилось. Внутри зашевелилось что-то древнечеловеческое. Старое чудище, древний червь, сидящий где-то между спинными позвонками, плавающий в море синувиальной жидкости., оно шевельнулось и захрипело. Память выгнулась багровой дугой, все концы взвились в слабой конвульсии, от резкого притока крови.

Я увидел: В одноместном номере гостиницы «Отель» города Тиневир в Ленинградской области, под тощей ногой журнального столика тихо притаился милый-премилый глупенький бычок. Он был жирный, плотно набитый табаком, как сосиска соей. Его бумажное рыльце только немного было прижжено зажигалкой, но в нем было полно табака и смерти. Я его прижег вчера. Я вчера закурил прямо в номере, но испугался, что заметив в номере дым ко мне ворвётся бригада мусоров, и до смерти отхуярят меня огнетушителями – а после этого мне на голову натянут противогаз и выебут прямо в воздушный фильтр. Меня преследовали странные видения, если я перебирал.

А теперь, моя последняя сигарета притаилась там, напугано прижималась к ножке столика. Я проверил, не поехала ли у меня крыша – это всегда стоит делать, если исполняешь что-то подобное – нагнулся и увидел, что сигарета в самом деле у ножки стола, разве что чуть дальше, чем мне думалось. Я взял её двумя узловатыми пальцами, они отдали сигарету губам. Чуть не закурил, но осёкся, что забыл открыть окно, Приподнялся с кресла и распахнул его, не из страха, просто было ужасно жарко. Ледяной зимний сквозняк начал дружеский спарринг с моим лицом, а я достал коробок спичек. Прежде, чем сигарета затлела, я впустую сломал три спички. Я не забуду их лиловые головки.

Когда подкуриваешь сигарету спичкой, ты вступаешь в сношения с дьяволом. Ни одна зажигалка в мире не даст этого. Проверни острое шуршащее колесо или нажми звякающую кнопочку – огонёк тут как тут, прикрой от ветра и получай свои системные яды и канцерогены. Спичка – другое дело. Сперва ты стираешь в пустую пару деревяшек, играешь с гуляющим огоньком, он неизбежно тухнет. А потом ты ловишь его сразу, вместе с взрывом новой спички, ты подхватываешь пламя концом папиросы, и вдыхаешь, но не табачный дым а свежесгоревшую серу. Вдохнуть серу через сигарету прямо в лёгкие – поймать чёрта в капкан своих альвеол.

Именно это у меня и вышло. Подцепил пламя сигаретой, вдохнул серно-табачный дух, протолкнул его в лёгкие. Выпустил с хлопком – дым поредел, частично оставшись во мне навсегда.

Вот эти три минуты. Я спокоен и подвластен себе. Не боюсь жить и умирать. Ровно дышу своим сизым эфиром, вспоминая, где моя куртка. Наконец-то, спустя тридцать семь тысяч мыслей я встану, сделаю несколько шагов и уйду отсюда. Но сперва – докурю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Герой рабочего класса

Я высосал сигарету до последней табачной опилочки, выжег фильтр прямо до желтого задка. Я остановился только когда табачная горечь сменилась удушливым тлением ваты. Я выкурил эту сигарету так, будто больше всего на свете надеялся выиграть указанное на пачке мертворождение.

Только вот на пачке не было ничего написано. Она попалась мне на глаза пока я понемногу курил в течении трёх или четырёх минут. Даже пустая, она выглядела соблазнительно – черно-красное оформление изображало молоток, разделяющий курящий сразу четыре сигареты череп. Название марки было симпатично неотёсанным: «Стальная Кувалда Strong». Всё это было подозрительно, но куда страннее было отсутствие жутких обещаний на упаковке, равно как и переливчатой акцизной марки. Это пугало. Стройный сияющий акциз всегда меня успокаивал. Он был сообщением того, что хоть я и убиваю себя, но государство и все инстанции и важные дяди знают об этом, и контролируют всё, чтобы я убивал себя только проверенным и сертифицированным ядом, который не доставит неудобств. Когда в моей гортани, легких или яйцах прорастут раковые полипы,они будут аккуратными, с такими синенькими печатями, не будут гноиться и вонять, а просто потихоньку кончат меня насовсем.

Эти сигареты были хуй знает чем, чем-то чужим и неясным. Хуже было то, что никогда ещё курение не доставляло мне такого удовольствия.

У меня получилось отогнать эти мысли – я просто выкинул пустую пачку в окно, в снег, где она замёрзнет со своими секретами. Там же, у окна под подоконником, глаза обнаружили желтый, потертый символ на черном фоне – серп и молот. Я поднял свою куртку, растянул в руках – всё еще неотразимая, смертельно опасная, способная всё изменить. Я надел её, и почувствовал, как Ленин, Люксембург и Ульрика Майнхофф разом хлопнули меня по плечу.

Дверь совсем не скрипнула, только прошелестела по ковролину, и я выступил в ламинатно-фанерный коридор. Налево и направо шли рукава коридоров с карманами дверей, на каждой был номер. На моей тоже – 333.

Всё это, впрочем, было не первым, во что уперлось моё внимание. Первым был лифт, он тщеславно отделал себя от остальной обстановки стальными листами и угрожающим гулом. Я немного поругал себя за беспорядок в номере, постарался задержать себя от мыслей про гостиницу, компенсацию и ментов, и уже был в лифте, когда паника стала накатывать волнами.

Хуй панике, я не собираюсь думать о том, как буду мямлить оперу про то, что не помню, как здесь оказался и что меня наверняка отправили сюда против моей воли. И о том, как буду звонить отцу и позорно дрожащим голосом сообщать, что я в отделении, я тоже думать не буду. Я нажал на кнопку первого этажа.

Передо мной открылись двери, и кишки начала крутить тревога. Даже если я сам не буду думать о беде, всю работу за меня выполнит один из гипофизов или мозжечков. Я двинулся в большой серый зал, молясь, чтобы он не оказался вестибюлем. Мне удалось пройти четыре метра и заметить, что справа от меня есть идиотски пустая доска иформации и проход в ресторан с надписью «Glamo'ur» над дверью.

– …врал, наверное. Молодой человек!

Меня окликнул милый женский голос. Беззлобный и возрастной, он отвлекся на меня от другого разговора. Теперь мне пиздец, потому что мне придётся давать волю своему самому неверному органу. Теперь говорить будет моя речь. Я повернулся на каблуках, и желая оттянуть момент, лихо заломил бровь. Отвечать телом проще.

–Это не вы вчера на третий этаж въехали?

Полная хуйня до краёв наполнила мой череп за два вздоха. Я был в шашки бухой, наверняка буянил и возможно убил кого-то. Я видел тот Содом, что царил наверху, такое не проходит даром. Уверен, когда меня рвало я орал как вепрь, а потом, скорее всего, колотил себя и пытался разгрызть унитаз надвое. Визжал, плясал и хохотал, выкрикивал такие жуткие вещи, что услышавшие их люди уже болтаются в самодельных петлях. Теперь со мной будет покончено.

–Я действительно въехал вчера. Я Ростик. – пришлось чеканить каждое слово, чтобы не показаться трезвеющим. Вероятно, это выглядело не очень трезво. Меня немного успокоил благодушный взгляд женщины, ей, кажется, было кромешно плевать на всё это дело. Оба её подбородка, тяжелая, присадистая прическа из девятнадцати миллионов крашенных волосков и лишняя кожа на руках не могли грозить или вызывать панику – они могли только приветствовать. Таких вот людей производят для того чтобы приветствовать и принимать оплату.

–А вы в каком номере поселились?

–В 451-ом – соврал я.

Женщина округлила фиолетовые глаза с коричневыми кружками в серединах. Она поверила, но информация где-то противоречила реальности.

–Так четвёртый этаж вроде только для люкса открыт… А вы в люкс въехали?

–Я точно не помню – речь сумела опередить благоразумие. Теперь один летит, другой догоняет, и гонка складывается не в пользу благоразумия – Точно не помню. Но обои там жёлтые, и стены такие розовые. Там ванная, керамическая добротная, ну и, конечно, полный комплект белья. Слушайте, кстати – это уже совершенно лишнее, я точно это знаю, но речь уже делает что хочет – у вас такие щётки добротные. Я даже десну повредил.

Дело было вот в чём. Пока я перечислял бедной радушной дуре, что именно я разгромил, изуродовал и загадил, мне посчастливилось увидеть своё отражение в зеркале, приделанном у стойки регистрации. Нижняя губа, всё что ниже нижней губы, и даже ключицы (которыми я немного горжусь) – всё было в крови. Я, к счастью, почти сразу установил её происхождение. Это всё кровоточил мой бедный Левый клык. Я прикинул зуб к носу, худо будет, если я, пока несу всю эту чепуху, буду истекать кровью. Это сразу всё выдаст. Речь тоже это почувствовала, и вильнула в эту сторону.

–Такие щётки, чуть эмаль себе не снял.

Женщина смотрела на меня как будто я ребёнок-кретин, с которым ее сын подружился на детской площадке. Смотрит, как такой полудурок дарит её сыну засохшее собачье говно, и слегка кривится – отвращение и умиление, неловко, нелепо обнимающиеся.

К моему везению, чужих детей не бывает.

–Так это у вас – женщина болезненно крутит пальцем у нижней части лица – от… дёсен?

–А? Это я порезался бритвой. – нетронутая уже несколько недель борода подтвердила, что я не лгу. Я хотел её сбрить, но порезался и испугался. Я же не долбоёб. В следующий раз могу и насмерть себя забрить.

–Ну ладно, относительно номера… Я точно помнить, не помню, но перепроверю и сообщу. Я тороплюсь малямс. – даже совершенно неуместное «малямс» меня не остановило. Я должен был отсюда бежать, всё моё это ощущало.

Я прошёл ещё три метра, но не больше. Голос, звучащий как гудок авианосца, который только что победил в атомной войне, пригвоздил мои ноги к пожухлому паркету.

–Молодой человек!

Эти слова сказала другая женщина. Я опять повернулся, видно, из вежливости. За спиной добродушной, приветствующей отель-женщины стояла другая. Тонкая, как жердь, её двадцать миллионов крашеных волос были закованы тугой резинкой, и каждый из них безоговорочно подчинялся вытянутому инопланетному черепу. Её высохшее, мумифицированное тело было замаскировано двумя грудями, которые она каждая утро надувала клоунским насосом для шариков, а груди прикрывала шерстяная, на одной пуговице, фуксия.

Я пискляво просипел ей ответ. Моя гортань сузилась до неизвестных науке пределов.

–Д-да?…

–Вы вчера сигареты на стойке оставили.

Мумия с грудями и черепом стукнула по стойке пачкой сигарет. С внутренних органов сошла ледяная корка. Осталось только подозрительное недоумение – неужели вчера единственным, что я исполнил у стойки регистрации в дупель пьяный, была просьба попридержать мои сигареты до утра? И почему они не просят у меня заплатить? Или сдаться?

Впрочем, обе женщины потеряли ко мне интерес. От этого, мы все перестали боятся. Ноги спокойно понесли меня в направлении стойки, все, кто был в голове начали соблазнять нервную систему скорым удовольствием, лёгкие приятно заныли. Если женщины не обращают на тебя внимания, это не всегда страшно. Это страшно, когда ты при этом голый, например. Я подошёл к стойке, аккуратно проверив, действительно ли им обеим на меня плевать. Кажется, им было в самом деле плевать. Я посмотрел вниз. На стойке лежала свежая, стройная, с соблазнительным прозрачным язычком пластиковой плёнки – «Стальная Кувалда Strong». Всё ещё ни акциза, ни страшилки. Когда я опустил пачку в нагрудный карман куртки, я почувствовал, что она способна остановить пулю.

Наконец, две тётки и безвоздушное пространство паркета передо мной перестало меня удерживать. Я почти бодрым шагом двинулся к большим стеклянным дверям. Я ударил ладонью по стеклу, и ворвался в плотный мороз моей ссылки.

Должно быть, я слишком сильно разогнался, вылетел из тепла как торпеда, остановился только перед ступеньками, больно много их было. Улица этого места встретила меня ложью. Было дьявольски холодно, я знал это, только не чувствовал. Напротив, минусовая температура ободрила меня, паром очистив лёгкие от табачного дыма. Мороз остудил нехорошие мысли в голове, которые плодились настолько быстро, что угрожали стать раковой опухолью. Я слишком активно думал о своём теле последние несколько часов, и от этого слишком сильно его чувствовал.

Но всё это было обманом. Я успел вдохнуть ледяной воздух два десятка раз, после чего он сжал мою кожу на руках, заковал пальцы в наручники и задул мне мурашки за ворот куртки.

Нельзя показывать морозу, что тебе больно. И я не показал, вместо этого, я стоически начал осматриваться. Я смотрел на мир вокруг, и я его ненавидел. Со страстью.

Он, этот мир, не мог существовать летом, весной, или хотя бы осенью, ранней или поздней. Это было вечное царство вырождающейся, тающей, грязной зимы. Кое-где, город стыдливо прикрывал асфальт сероватым снегом, твердым как алмаз. Облезлые деревья были задрапированы злобным инеем. Вся природа здесь просила об атомной бомбардировке. Но город был куда более упадническим, он целиком состоял из вывесок, реклам и трещин – всё это облепило типовые дома как короста. Будь во мне чуть больше спирта, я бы немедленно влюбился в это место. Время здесь очень старалось подражать нашему, которое царит в том мире, где людей на улицах столько же, сколько эритроцитов у меня в крови.

Я посмотрел правее, и на мои глаза навернулись слёзы. Через перекресток, на большой торговой площади стояла «Галерия». Карлик, корчащий великана, это была точная копия огромного коммерческого гроба, стоящего прямо на входе в Ленинград. Только меньше, без обнаженных скульптур, и внутри есть как минимум два секонд-хэнда, умоляющих тебя о покупке жёлтой надписью «СКИДКА 50% НА ВСЁ». Нельзя на такое смотреть, и уж точно нельзя плакать на морозе. Я решил осмотреть свой новообретённый приют.

Наваждение от торгового уродца тут же прошло. Место из которого я вышел было исполинской цитаделью о восьми этажах – мне пришлось отойти на десять шагов, чтобы увидеть её всю. Острые углы и огромные панели несли на себе имя этого замка – «Отель» на одной стене, и «Гостиница» на другой. Итак, Отель «Гостиница». Самое подходящее место для таких, как я. Моя новая Малая Родина.

Прямо напротив моего убежища находилось какое-то унылое административное логово, с памятником на площади прямо перед ним. Я не знаю, кому было посвящено это изваяние, но для местных это явно был памятник праздности. Под ним расположилась стайка молодых кретинов. Мне они сразу не понравились – вроде как сосут пиво, но при этом не пляшут, не горланят песни и не тузят друг дружку, они просто там существуют, возле своего корыта, и вяло перебрасываются неумелыми матюками.

Мне пришлось отвернуться, чтобы они не увидели моего высокомерия, его не следует доставать на людях. Отвернулся я налево, в мою любимую сторону. Там меня встретило нечто вроде главной городской улицы, и я решил, что должен смело оглядеть все эти вывески и магазины, проверить, что они сулят мне. Вот что я увидел:

Магазин одежды для пожилых блядей, розовая вывеска «Дефиле». Сразу за ним – магазин убитых животных с надписью «Ливер» на стекле, должно быть вкусно. Следом – музыкальный магазин «Лирика», это обрадовало. Дефиле, ливер, лирика – всё это мигом сложилось в давно известное мне слово. Что ж, ничего нового, об этом мне и так известно.

Соседний дом открывался строительным магазином «Гектар», за ним шла кофейня «Goerilla». Такое гордое слово нельзя писать с ошибкой, и уж точно нельзя называть им кофейню. Дальше шла «Нота», опять музыкальный магазин? И, следом, пивная с очень остроумным хозяином – «Дон Пэдро». Опять ничего нового, то что я гондон мне и так известно.

Следующий магазин будет последним, если я увлекусь поиском тайных знаков – в итоге сойду с ума и замёрзну насмерть. Следующий магазин торговал трикотажем. Он назывался «БойГёрл». Вот уж тебя я не ожидал здесь найти.

На этом скорбном знамении я прекратил разглядывать Пустошь Свободного Рынка. В конце концов, пока я искал делирий и бога, мой глаз приметил нужную цель – подвальная рюмочная в самом углу улицы соблазняла меня абсентово-зеленой вывеской «Рюмочка». Вывеска вертикально переливалась электрическими пикселями, предлагая спуститься вниз, к чертям в гости. Зелёный змей всё ещё змей, и его работа – искушать.

Главная ошибка любого попаданца в незнакомом городе – страх заблудиться. Такие вот места как эта рюмочная попаданцев отпугивают, они антитуристические, а между тем, именно в них живёт любой город. В рюмочных, ломбардах, сетевых караоке барах. Каждый город, когда его не видит турист – юдоль сволочи и богемы, как деревня – варваров и гнид. Конечно, я был бы фашист, если не причислял себя к сволочи.

Я двинулся напрямик к цели. На всякий случай, дал волю боковому зрению – оно зацепилось только за стоящего у ларька бомжа, в основном потому, что он был жирный как сто свиней, и, кажется, курил четыре сигареты одновременно. Богатые у них тут бездомные.

Заиндевелая пластиковая ручка обожгла руку, затем, приветливо звякнул колокольчик. Я вошел. Почти сразу, мне захотелось прочесть какой-нибудь матерный стих, или хотя бы просто ругнуться и присвистнуть – такая живописная тут была обстановка. Будь эта рюмочная женщиной, она была бы престарелой путаной, отчаянно молодящейся, с грудным осевшим голосом. Столы все деревянные, всё вообще деревянное, вместо стойки – огромная дубовая дура, похожая на сруб. На стенах в главном зале, на дубовом ужасе передо мной, всюду были картины, руки одного и того же художника. Художник явно был похотлив и при этом ненавидел женщин. На полотнах были изображены ужасные пародии на лучшую половину человечества —в невозможных позах, непропорциональные, с голыми сиськами больше головы, выкрашенные дристушной охрой оливкового отлива. У каждого из этих мутантов было по леопарду или льву, чтобы пробуждать пущую чувственность. Задумка художника не работала, глядя на это мне захотелось немедленно себя кастрировать, только бы не переживать эти страшные последствия онанизма.

Из помещения для сотрудников вырулила рыжая девчонка со вздёрнутым носом. Совсем она сюда не годилась, в своей большой чёрной футболке на худом теле и с огромным пентаклем, вычерченным иглой на горле. Она не посмотрела на меня, только полезла под стойку за пластиковой бутылкой. «Здрасьте» – сказал я. «Угу» – ответила она.

Я принялся разглядывать любовно расписанное меню. Водка, наливки, настойки, пятнадцать сортов пива, две тарелки с закусками, даже виски с обаятельным английским именем. Я смотрел, и обманывал себя, всё думал – вот я выпью, опохмелюсь сразу после попойки, прямо как настоящий алкоголик, и наконец-то им стану. Но мои глаза добрались до пункта «Американо 200мл. 130 р.» , и разглядели в нем неказистую правду. Я, мы, всё моё поколение – все мы слишком глубоко поселились в грибнице нашего времени, чтобы стать настоящими алкоголиками. Алкоголизм – это активная, требующая последовательности зависимость. Требующая упорства, длинная лестница, в конце которой сияющая синевой и изумрудом пропасть, и никому из нас не суждено подняться выше третьей ступени. Я могу нажираться каждый день, меня так может хватит даже на неделю, но потом мне надоест, я, в конечном счёте, всё равно буду пересмешником, подражателем поколения своих родителей. Они могли упиваться до полной дегенератии, оглушенные воплем только что родившегося капитализма. Эти великаны доходили до распухших рук, алкогольных ком, даже до полной амнезии иногда. Меня не будет бить скалкой жирная жена, когда я вернусь домой пьяный – я никогда не женюсь на таком «партнёре». Я никогда не стану вечным памятником мерзости и опасности для своей дочери – у меня не будет детей. Я никогда не зарежу своего собутыльника кухонным ножом просто так, без причины, сказав только «Извини, Димон». Я не знаю никаких димонов. Нам, призракам этого времени отказано и в этой бедной правде – даже убивая себя, оскотиниваясь и тупея, мы только подражаем.

Я трижды проклял всю эту поебень, и заказал себе свой кофе. Даже немного грубовато, мне стало чуть стыдно. Стыд усугубился, когда я увидел, как мне подали американо. Девчонка выдала мне крохотный чайничек с поршнем, обычно в таком заваривают чайные листья. В нем был нефтяно-черный кофе, жмых прижат ко дну сеточкой. В комплекте – аккуратная белая чашка. В этом всём была какая-то непрошенная, безотказная забота, на которую я не мог ответить ничем, кромке робкого кивка.

Мои ноздри по полной всаживали кофейный дух, а я плыл к своему столу. Наконец, я уселся, и в третий раз пожалел, что пошел именно сюда. Всюду здесь пела, тонко и ностальгически, тоска, среди этих дубовых столов, между сисястыми ужасами на стенах, здешняя бледная пленница-наливайка, и в ней было порядком тоски. Всё это выпавшей кишкой свисало из прошлого, не способное и не дерзавшее появиться в настоящем. Сердце здесь билось в четыре раза медленнее, а этот кофе никогда не остынет и не породит плесень. И вот, настал конец – червь между позвонками провибрировал мне, чтобы я не слишком надеялся, время само придет сюда, выдернет всё это в настоящее. Оно придёт, они придут, мои могильщики. Вот-вот, сиди себе и смотри.

И в Рюмочную вошло четверо рабочих. Благодаря древнему червю, я знал, что они такое, последние алкогольные пары ещё подпитывали мою чувствительность из последних сил. Я видел: синие комбинезоны, машины с острым, металлическим лоном, эмбрионы из титана обтачивались и обгрызались, вызревая в детали. Деталь выпадает из подвижной ленты нержавеющего влагалища. Вся в масле, как в околоплодных водах.

Они были станковые поветухи, отбирающие брак. И вот они шли, по одному протискиваясь в пластиковую дверь.

Первый был Лидер. Жирный и бледный, с кучерявой гривой черных волос. Его стоячее, твердое пузо шло впереди, он первый добрался до прилавка и прогудел: «Привет, Ань, четыре черных козла».

Следом шёл Забияка. Этот был основательный, присадистый и красный, как медь. На приплющенном черепе гоминида полушлемом сидел рыжий ёжик. Истерзанные какой-то болезнью ладони всё сжимались и разжимались, пытаясь найти оружие. Он шел, и поддразнивал всю команду, и спереди и сзади.

После него шёл зелёный, алкоголически лысый импотент – Доходяга. Он был жертвой прочих троих, и воняло от него только что почищенным яйцом. Всё причитал, что семьсот рублей за сырную тарелку это пиздец.

Строй замыкал страшный человек. Бело-жёлтые волосы цвета утренней урины, смеющиеся с поволокой серо-синие зрачки. Голубоглазый крепыш, дегенеративная мечта нацистов. Он молчал, шел и молчал. За ним не последовало ничего.

Они уселись через стол от меня и начали речь. Это было любопытно слушать, хоть я и не понимал ни черта. Они торопились говорить, и вместо обычной русской речи, получалась гонка матершины, которую седлали слова: иногда вперед выходил «сом» верхом на «ебать», иногда «зепка» и «мало» на «пиздеце». Этот ипподром «хуйня» и «параша» объездили лучше всех.

От вожделения, у меня закипала кровь. Ужасно хотелось перформанса, но перформанс всегда нуждается в оправдании. Я должен любить рабочих, особенно в маленьких городах. Это рабочие, и они в нужном мне городе – моя голова придумает подходящую легенду, под ее прикрытием я дам речи волю выспросить у них всё про труд, эксплуатацию и бунт, и с оттягом, со всей дури сагитирую мой новый, гордый революционный класс.

Встал, ноги пошли косолапо, чтобы тут же сойти за своего. Они заметили меня только когда я сказал:

–Здорова, мужики. А я из профсоюза.

Забияка гоготнул. Остальные тяжело примолкли, побросав в меня глазами. Плохое молчание. Хуй знает, может, им не понравилось это «мужики»? Мы же не на зоне, дело в этом....

Вождь поднял на меня пухлые глазницы, и его узкий рот, мягко улыбаясь, произнёс:

–Пиздишь.

Я немедленно сдался, и почти уже согласился на наиболее жалкое – увести все в шутку, но мой позвоночный червь не желал отступать, и сказал мной:

–Вы же из «СтоматПлюса»?

Все четверо немного выгнули брови.

–Ага. А что тебе надо?

Их даже не шокировало. Мной начало овладевать отчаяние. Ну, или начало проникать в меня. Отчаяние начало входить в меня. Рот открылся, чтобы воспользоваться моим коронным аргументом который всегда меня спасает, но тут бесноватая арийская глиста сказала:

–Мужик, ты бухой?

Я промямлил своё «извините» и вернулся пить свой кофе. Вот они – мои революционеры. Весело пьют, болтают, и гогочут как товарные вагоны. Детей всего мира ебут и режут, матери голодают, их братья в Америке ссут в бутылки, а эти, вот – ни профсоюзы, ни бунт, ни революция нахуй им нужны. Я так их люблю. Я оглядел вождя, он не вернул взгляд, я увидел крестик у него на шее. Маленького бога устроившегося менеджером-консультантом. Потом посмотрел, что они едят. Хорошие люди.

Я не люблю есть пищу, поэтому моей тощей жопе нелегко даётся сидение на деревянных стульях. Кости таза пытаются проткнуть мышцы, чтобы убить меня ягодичным кровотечением. Мысль хорошая! Не только всё вокруг, но и самая моя задница опасны для меня, это немного холодит воспалённое самолюбие. Я хлебнул кофе, на вкус было довольно остроумно, и из-за него зуб снова начал кровить. Но сидеть всё равно не хотелось. Работяги пиздели всё громче, обсуждая своих жён и как Саня оставил вчера десятку в каком-то «Мазапарке». Ужасные женщины начинали казаться в чём-то привлекательными. Я поторопился встать прежде своего члена, и пошел поглазеть на настоящую женщину, чтобы отогнать наваждение.

Она была очень красивая, там, за стойкой. Вся исписанная чернильными символами, с широким, аккуратным совиным лицом, детскими сизыми глазами. Стояла за своим прилавком и наглаживала большим пальцем сияющий экран телефона. Безвинность, которую никому не спасти, в ней не было надежд, обещаний или такой чепухи – в ней были только интернет и желание не находиться здесь. На этот раз может и повезёт.

–Вы читали Селинджера?– спрашиваю, приближаясь. Не хочу только выглядеть похотливо, или типа того.

–Что? – бедолага подняла на меня глаза на вдох, а потом я перестал её интересовать.

–Вы читали Селинджера? – большая ошибка, женщины всегда слышат вопрос с первого раза, просто проверяют, упёртый ты или тупой.

–Нет. – отвечает – У меня парень.

–А! – выкрикиваю – так он чита… – я не успел сморозить полную чушь, меня прервал входной колокольчик. Дважды входная дверь дернулась, но не открылась – её дергали не в ту сторону. На третий, наконец, дверь распахнулась, и я обернулся.

В общем, в рюмочную хуйнулся её собственный дух, её, рюмочный, призрак. Эта мрачная тварь когда-то, ещё до секса, была моделью для этих страшных картин, что завешивали тут стены. Время, трах, героин и алкоголь долго творили над ней жуткие операции. Кожу обвесили, волосы проредили, глаза опустошили. Голосом, звучащим как «Стальная Кувалда Стронг» она возопила:

–Налей, а?

Это была старая путана, её выдавали опухшие губы и наряд, всегда демонстрирующий плоть, даже ценой полного некроза. У неё ещё и ноги промокли, какого-то хуя.

–Налей, а?

При ней были два…

–Налей, а?

Блять, при ней были два атрибута. В правой руке – издроченный пластиковый стакан, им она тыкала в бытие.

–Налей, а?

В левой… Да, в левой руке был кулёк раздавленной клубники. Она накреп…

–Налей, а?!

Она накрепко попала в алкоголический цикл, ее охуевший мозг теперь мог воспроизводить только дьявольскую потребность продолжать самоуничтожение.

–Налей, а?

Она двигалась к девушке за стойкой. Боковое зрение заметило, как она немного шевельнулась под стойку, а слух – как заскрипели стулья.

–Налей, а?

Вот уж нет, товарищи, извольте дальше перемывать кости своих жён. Сегодня я защищаю женщин от обезумевших синих потаскух.

Маршрут борьбы выстроился мгновенно. Предупреждаю свои действия успокаивающим заклятьем, беру под жирный локоток и вывожу из «Рюмочки».

–Женщина – говорю – тут не наливают.

Произнеся это, я приблизился достаточно, чтобы вступить в контакт. Рука трогается вперёд, путана не сразу заметила её. Она всё ещё сканировала меня, вычисляла угрозу. Затем, меня оглушило до писка в ушах.

–У-А-А-А! – она воет так, что мигрень немедленно возвращается, теперь атакуя с других сторон, бомбардирует виски и затылок. Я не сразу понял, что она швырнула в меня своей клубникой, что-то влажное стало стекать по лицу, я поначалу решил что это кровь из лопнувшей черепной коробки.

–Пи-и-и-дор! Руки, блять! Руки, блять! Руки! Покойник, пи-и-и-дор!

Каждый рефрен заканчивается ударом когтистой лапы. Больно, очень больно, кажется, она меня чем-то заразила.

–Руки, блять! Руки, блять! – ещё удар. Я не держу её руку. Этот эротический мутант сама меня держит. Надо что-то сделать, или я умру, беда только в том, что я не думаю и теряю сознание.

Рука опять выбрасывается вперёд, теперь заходя по дуге, и бьёт престарелую проститутку по лицу. Вся сцена тут же закончилась, я увидел деяния рук своих и отчаялся.

Похоже, я разбил ей губу. Она как-то нелепо села на стол, раздвинув ноги. Рукой вытерла не кровь, но слёзы. Блять, ну да, она заплакала. Сейчас замнём! Я делаю шаг вперёд, но червь предупреждает – остановись! Не успеваю, со стороны стойки послышалось химическое шипение, и что-то коснулось кожи. Я сделал полвдоха чтобы извиниться, но воздух не добрался до лёгких, моя кожа и правый глаз загорелись.

–Ань, перцем-то нахуя?! – кто-то из рабочих крикнул как будто мне вдогонку. Я, как изгнанный крестьянами горбун, быстро проковылял из рюмочной вовне, держась за ужаленное лицо, держась от слёз.

В глазу ползали огненные гельминты, и он так слезился, в желудке открылось кабаре, которое едва там помещалось. Но и в страдании есть гармония – убивающую боль тела перекрыла жгучая, гораздо горячее перцовой взвеси, жалкость. Я полубежал от рюмочной, приковыливая, и плакал уже двумя глазами. Попытался раздавить жалкость в кулаке, не вышло. Был очень больно, и очень сложно не думать о самоубийстве прямо тут, или – что ещё хуже – о том, что мне надо в психбольницу. Я разве желал зла? А на языке всё кружилось «Хули! Бля!»

Я остановился ковылять и отколол кусок снега от куста. Потер им лицо, не помогло, я просто стал мокрым. Я достал сигареты наощупь и принялся искать спички. Правый, левый карман… Машинально вздохнул, и вдохнул не воздух, а серно-табачный дух новой сигареты. Ни чирканья, нихуя, она просто самоподкурилась. Справа, из-за слёз, выползало огромное черно-синее пятно. Я услышал очень жирный голос.

–Курить вредно, мальчик.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пустошь

Теперь я понял – курить в самом деле вредно. Некоторые вещи лучше видны издалека – этого огромного п*дора точно можно к ним причислить. Он был настолько жирным, что занимал всё поле моих глаз, стоя в метре от меня. Но мне не очень хотелось его разглядывать, думая откровенно.

Я начал чувствовать свои лёгкие. После чудесного самоподкуривания моей сигареты я немного вспыхтел ей, и мне стало жарко. Жарко и страшновато – слёзы высохли мгновенно. Подумалось, как я мучил и уродовал свои нежно-розовые, невинные дыхательные пути. Как наполнял свои чистые альвеолы смогом, копотью и табачным перегаром. Я подумал, что рано умру.

-Ты не бойся, мальчик. Лучше так, чем при родах.

Я поднял на бича свой воспаленный глаз. Из-за остатков слёз я не совсем уж в подробностях мог его разглядеть, но я точно чувствовал, червем в хребте чувствовал – с появлением этого чудища что-то изменилось. Все мои боли куда-то убежали, и мы с телом остались одни. И я стал гораздо яснее чувствовать его. Да, с самого утра, с моего перебуждения меня преследует какая-то висцеральная шизофрения, но тут куда мерзее. Одно дело, когда у тебя болят почки. Другое дело – знать, что они у тебя есть. Сразу прибегает мысль – а что если они, ну, распустятся?..

И глаза. Они совсем перестали болеть и могли свободно крутиться в орбитах, видя вообще всё. С тех пор, как последняя контрацепция – слёзы – пропали, я, разумеется, видел только страшного ублюдка перед собой. Значит, я решил его разглядеть – и вот,

-Что, мальчик, смотреть стыдно?

Это замечание было явной провокацией, и несмотря на свою прозорливость, я ей подчинился. И оглядел его.

Первое, что пришло мне на ум – этого мудака придумал какой-нибудь писатель. Вот, ему нужно было пугающее и таинственное, но не слишком мистическое чудовище. Чтобы оно было метафорой, или, блять, двойником главного героя, словом, такая хуета для импотентов. Это пугало. Выходит, мы дожили до времен, когда эти литературные выродки эмигрируют со страниц в маленькие русские города.

Моё сознание избегает его внешности. Она меня пугает. Хуй страху!

Установлено – огромный, бесполый бомжара. В обхвате как стандартный мусорный бак. В издырявленном пухане-сардельке засаленного цвета, отовсюду лезет пух. Пуховик жутко дерьмовый, словом. Ещё какая-то нелепая резиновая нашлёпка на рукав.

Голова в форме пирамиды из плоти… Он замотал слоновью шею каким-то огромным количеством старых, хуёвых шарфов, и так плотно, что они стали анатомической частью его рожи. Вот она и пугала больше всего. От нее, в сути был только подвижный, клыкастый рот, и широкий нос, будто всасывающий весь воздух вокруг. Он курил сколько, сразу три… он курил сразу три сигареты. Долбоёб?

Глаз вовсе не было, он надвинул на них серую пидорку, складкой подвернутую вверх. В складке вставлена пачка сигарет. Я знаю, какой они марки.

Что такое, блять? Что? Откуда передо мной выкрестовалось это уёбище?Ладно бы на Гостином Дворе, хули он тут заыбл?! В момент моего тяжелого унижения? С каких ХУЁВ он не воняет ничем, не пахнет даже?!

-Смотри не влюбись, мальчик. Дело такое.

Мои мысли полностью подчинились негодованию. Таких бомжей не бывает, а если их кто-то выдумывает, то не стоит этого делать. Но я не фашист, и говорить или думать кому-то, что ему нельзя существовать я не стану.