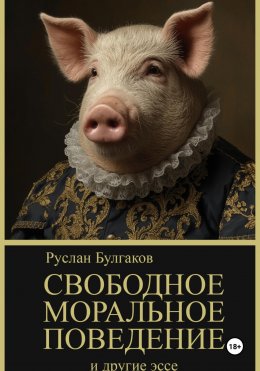

Свободное Моральное Поведение и Другие Эссе

Свободное моральное поведение: психофизиология выбора и просоциальные факторы эволюции

Мы даем операциональные определения понятий свободы и морали, указываем на факторы их происхождения и функционирования в психологической реальности наших жизней. Указывая на условия возможности ощущений, которые мы испытываем в связи с актуализацией этих понятий, мы не пытаемся их развенчать или умалить их значение. Людям зачастую более значимыми кажутся явления, которые они неспособны рационально объяснить. Это связано с ощущением величия или превосходства описываемого явления в сравнении с – как это кажется – незначительными познавательными способностями субъекта, имеющего дело с этими явлениями. Познающий ум обязан от таких состояний отстраняться и объяснять всё, что только может быть подвластно объяснению. Мы таким лишь образом приходим к объективности, и в последствии, быть может, к конвенциональному закреплению дополненного понимания исследуемого предмета. Наша характеристика человеческого существа может оказаться неприглядной, однако, мы эту неприглядность не станем списывать исключительно на ее биологическую или культурную основу. Данное разделение мы все время будем уточнять. На кого-то такой подход может оказать терапевтический эффект, чего уже, на наш взгляд, достаточно.

В одном из интервью американский философ и лингвист Ноам Хомский говорит: «мне кажется трагедией и катастрофой, что человека левые стали понимать, как продукт истории, простое отражение его среды. Из этого ведь, несомненно, следует, что нет никаких моральных барьеров от того, чтобы лепить из людей что захочется. Если люди не обладают внутренней природой, внутренним инстинктом свободы, если свободная созидательная работа под собственным контролем не является фундаментальной частью их природы, то нет никакой моральной причины разрешать им эту свободу» [72] (ptr). Действительно, если свобода не является для человека психологической, физиологической, биологической или еще какой-нибудь естественной потребностью, то остается лишь заключить, что она произвольный продукт культуры. Современная биология напрочь отрицает, что человек способен действовать свободно (то есть каким-либо образом поступать вне зависимости от причинно-следственных связей, что пронизывают работу всех его внутренних механизмов регуляции поведения). Однако, если критерием оценки того, действует ли человек свободно, у нас останется одно лишь это сугубо рационалистское кантианское понимание того, что есть свобода, то философское знание продолжит тонуть в обскурантизме и отдаляться от научного. Поле науки обширно – для каждого психологического феномена в науке предусматриваются исследования, подробно раскрывающие устройство эмоциональных, межсоциальных, физиологических, эндокринных, патологических, эволюционных и многих других механизмов, обеспечивающих нас всеми нашими субъективными переживаниями. Для доказательства наличия у людей врожденного инстинкта свободы такие массивы эмпирического знания было бы опрометчиво не использовать. Когда мы говорим, что в философии по сей день отсутствует болезненно необходимая ей теория свободного поведения, мы не имеем в виду свободу от причинности, свободу как политический идеал, свободу, выраженную в наборе прав или свободу как экзистенциальное бремя особой человеческой ситуации. Мы имеем в виду описание механизмов взрывного психологического потенциала конкретного выраженного в действии сопротивления.

Мораль часто принято редуцировать до системы запретов, что вовсе не оставляет теоретической возможности того, чтобы кто-либо в ситуации полной свободы мог вести себя при этом морально. И свобода, и моральное поведение, однако, становятся для людей предметами споров и обсуждений лишь тогда, когда они нарушаются, следовательно, они и без того являются биологически обусловленной действительностью, а не далекими идеалами, которые, нуждаясь в метафизическом обосновании, берут свое эмпирическое начало в договоренности. Всякая попытка доказать необходимость этих принципов лишь искажает их значение в угоду поставленной цели. Самое большее, что можно сказать о них с уверенностью – это то, что они имеют актуальную практическую ценность в моменты, когда их кто-нибудь нарушает. Что же тогда является для человека как для биологического организма исходной нормой свободного морального поведения?

О свободе в ее отношении к морали принято говорить либо на языке политических прав, либо на языке метафизических принципов, либо на языке эмпирической науки. Мы постараемся примкнуть к последней традиции. Давая определение свободы, мы будем, однако, с некоторыми оговорками отталкиваться от разделения на позитивную свободу (для) и негативную свободу (от), предложенного русско-британским философом Исайей Берлином в 1958 году. Сперва мы проследим историческое происхождение позитивной концепции свободы в философии, а затем уже оценим правомерность данного разделения в целом. Сам Берлин негативную свободу понимал, как осуждение всякого принуждения, и практику невмешательства. Позитивную свободу он понимал, как тираническое принуждение кого-либо к не желаемой ими самими деятельности (пускай даже к полезной) во имя их истинной натуры и т.д. Сюда же Берлин относил и всякое навязывание определенных ценностей и определенного образа жизни извне, так что портрет позитивной свободы у него получался расплывчатым и карикатурным. Предпочтение он конечно же отдавал свободе негативной. Для либерала Берлина вопрос свободы – это вопрос такого ее распределения, при котором все стороны остаются довольны, насколько это вообще возможно. Говоря о границах невмешательства, Берлин пишет: «какими бы ни были принципы, на основе которых определяется сфера невмешательства, будь то естественный закон, естественное право, полезность, категорический императив, священность общественного договора или какая-нибудь иная доктрина, с помощью которой люди пытались прояснить и оправдать свои убеждения, свобода в этом контексте означает свободу от, отсутствие вмешательства в пределах по-разному определяемых, но всегда различимых границ» [5.С.131]. С этим утверждением мы будем спорить. На наш взгляд, такие принципы как естественное право, естественный закон и общественный договор сами по себе задают настолько искаженную перспективу на взаимоотношения людей в обществе (те самые «различимые границы»), что о «свободе от», как бы это ни было парадоксально, говорить уже не приходится, пускай даже речь изначально идет о невмешательстве. Данные принципы основаны на ложных пессимистических представлениях о человеческой природе, и, потому, в их контексте свобода всегда приобретала статус товара, статус объекта, которым можно обладать, объекта, который можно отнять или делегировать (распределить, кстати, тоже). Так что принципы, на основании которых кто-либо соберется осмыслять невмешательство имеют огромное значение для того, говорите ли вы вообще о свободе или, быть может, о конечном наборе прав, что, собственно говоря, мы и предлагаем понимать в качестве позитивной свободы, надвое рассекая, таким образом предлагаемое Берлином понимание «свободы от».

Американский философ Дэниел Деннет предлагал рассматривать эволюцию свободы как эволюцию способностей человека осознанно проявлять и контролировать все больший спектр поведений [40.С.162], увеличивая, таким образом, нашу свободу от генетического детерминизма [40.С.166]. Самым удачным коротким определением свободы он считал определение британского философа Николаса Максвелла – «способность в ряду обстоятельств достигать того, что ценно» [40.С.302] (ptr). Деннет также заявлял, что «человеческая свобода, отчасти являющаяся продуктом революции, порожденной языком и культурой, примерно так же отличается от птичьей свободы, как [человеческий] язык отличается от птичьего пения» [40.С.143] (ptr). Под птичьей свободой он подразумевал свободу птицы лететь куда ей захочется. Удивительно то, как быстро мы обнаруживаем в понравившемся Деннету определении ту самую «свободу для» – достигать того, что ценно, увы, не значит делать это свободно или самому выбирать, что преследовать. Более того, свобода от генетического детерминизма страдает отсутствием возможности быть осознанной, ведь только ученый может со стороны понять, что некоторый вид A, демонстрируя поведение B, освобождается от предзаданного генами набора поведений C, мало какому ученому в полной мере известно из каких именно поведений состоящего. Далее, способность контролировать ряд поведений есть не что иное как свобода воли, а не свобода как таковая – этот наш тезис требует пояснения. Чаще всего определять свободу мешают два фактора: философская категория свободы воли и политическая категория свободы как совокупности прав. В конечном счете, концепции Деннета и Берлина – это не концепции свободы как таковой, а упражнения в попытках вплести морализаторство и вопросы об ответственности в самую попытку последовательной постановки вопроса конкретно о свободе, дескать свобода есть способность избегать принятие нежелательных аморальных решений у Деннета; у Берлина мы встречаем рассуждения о том, является ли свободой свобода творить зло. Свобода, которую предлагает Деннет – это не свобода, а набор когнитивных способностей и культурных практик. Мы же делаем вот что – разрывая как с философской традицией, использующей сомнительные приемы вроде обращения к метафизике, так и с традицией, вплетающей рационализм в биологию, мы говорим: свободы воли нет, но есть свобода действия, за которую наш организм насмерть сражается помимо нашей воли. С вопросами морального поведения мы разбираемся отдельно. Только так об этих двух аспектах поведения (свобода и мораль) может быть нечто с уверенностью сказано без того, чтобы одно было подчинено другому. Говоря об отсутствии свободы воли, мы ссылаемся на формулировку, которую дает обычно американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски – в мозгу просто нет такого участка, который бы обеспечивал человеку автономию от детерминизма процессов собственного мозга: никаких гомункулов, никакой случайности, никаких божественных искр и волшебных эмерджентных свойств.

В вопросах же происхождения морали защитой здравого смысла от нападок предвзятого пессимизма занимались многие. Одним из наиболее релевантных нашей работе авторов мы считаем русского географа и философа-анархиста Петра Кропоткина. В работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» из жизни животных и людей он приводит множество примеров, указывающих на эволюционное преимущество сотрудничества над взаимной борьбой. Всегда, говорит он, «находились писатели, глядевшие на человечество как пессимисты. Они знали человека более или менее поверхностно, из своего личного ограниченного опыта, в истории они ограничивались знанием того, что рассказали нам летописцы, всегда обращавшие внимание главным образом на войны, на жестокости, на угнетение; и эти пессимисты приходили к заключению, что человечество представляет собою не что иное, как слабо связанное сообщество существ, всегда готовых драться между собою и лишь вмешательством какой-нибудь власти удерживаемых от всеобщей свалки» [16.С.146]. Аргументы Кропоткина, да и вообще достижения биологической науки с тех пор отнюдь не пошатнули авторитет таких мыслителей как Томас Гоббс. Миф о естественном состоянии, в котором люди ведут бесконечную войну всех против всех, жив и по сей день. Таким образом в головах людей прочно закрепилась мысль о невозможности естественной свободы и естественной морали – человек человеку волк, непримиримый противник, а всякая свобода ограничивается тем, что дозволяется на бумаге и обеспечивается инструментами организованного насилия. Свобода, дескать, изобретена людьми, она такой же предмет культурной роскоши, как и мораль. Отталкиваться мы будем от того, что подобные тезисы антинаучны и ложны. Доказательств тому сегодня у нас, к счастью, достаточно.

Происхождение морали – это серьезный и фундаментальный вопрос, к которому надо подходить отдельно от рассмотрения вопросов об автономии морали от конкретных явлений культуры. Иначе, всегда существует соблазн повысить ставки и абсолютному злу противопоставить абсолютное добро. Взять даже случаи, когда публичные личности вроде американского журналиста и атеиста Кристофера Хитченса, ссылаясь на примеры альтруизма, пытались доказать автономность морали от религии. В одних из дебатов, Хитченс говорит: «есть люди, которые закроют своим телом подброшенную в окно гранату прежде, чем та взорвется – такое случается. Есть люди, которые умрут под пытками, но не сдадут местонахождение своих товарищей. Есть люди, идущие обезвреживать бомбы, зная, что в любую минуту для них все может закончиться. Такое случается, всегда случалось, это свойственно всем известным человеческим обществам, это часть любого героического нарратива <…> И эти поступки не предполагают божественного санкционирования или разрешения. Они есть нечто, говорим мы с гордостью, в нас если и не врожденное, – так было бы сказать слишком щедро – то, верно, нечто, к чему мы все могли бы с сопереживанием стремиться. Но мы ничем за это не обязаны большому брату. Иначе, эти поступки были бы обесценены – это бы значило, что они не были героическими, что они не были смелыми, не были индивидуальными, не были образцовыми, что они ничего не заслуживали, так как были предприняты либо в надежде на вознаграждение от большого брата, либо под страхом наказания с его стороны. Это бы упразднило всю мораль, это уничтожает всю этику!» [73] (ptr). В словах Хитченса есть большой подвох. Подобное поведение, конечно, заслуживает всех похвал, однако, приводить его в пример, говоря об автономии морали от религии, – это все равно, что, доказывая существование в мире художников, указывать не на тех из них, что живут среди нас сегодня, а лишь на великих художников из прошлого, причем лишь на самых выдающихся. Безусловно, моральные нормы в любой культуре то и дело обогащаются идеализируемыми примерами героических самопожертвований, однако нас же интересует вопрос о происхождении и об устройстве механизмов, благодаря которым, культуры вообще впитывают нормы просоциальности. Мы снабжаем аргументами позицию, согласно которой альтруизм нельзя ограничивать ситуациями, в которых просоциальное поведение, во что бы то ни стало, предполагает жертву, иначе, доказывая автономность человеческой морали от религии, мы стреляем себе в ноги, и отрываем мораль от того единственного катализатора полезных поведений, который природа оставила нам в качестве путеводной звезды для организации всей нашей жизнедеятельности – от удовольствия.

Глава 1. Антропология рабства: Дэвид Гребер и правовые основания свободы

Свобода для живых существ – принципиальная необходимость. Для людей она оправдание ответственности, которую мы друг другу вменяем. Если же быть точнее, ответственными считаются лишь разумные существа, которые благодаря тому, что «мыслят», способны «знать» некоторое «положение дел». Мышление как первопринцип, многими используется в качестве основания для морального поведения. Автономия мышления, надо сказать – это не вопрос предпочтений. Без выполненного условия автономии понятие мышления вообще не имеет содержания. На ответственное поведение окружающих мы рассчитываем исключительно предполагая, что они, принимая решения, мыслят самостоятельно. Мы именно таким опосредованным образом наделяем их индивидуальностью. Само решение в обыденной жизни понимается нами как поступок, а не как механическое следствие из конечного набора причин. Похожие соображения мы находим у Гегеля: «Часто можно слышать выражение: самостоятельное мышление, как будто бы этим высказывается что-то значительное. На самом же деле никто не может мыслить за другого, так же как никто не может есть и пить за другого; это выражение представляет поэтому плеоназм» [7.С.120]. Гетерономия воли, следовательно, невозможна – мыслящее Я всегда само задает себе все соблюдаемые им императивы до последнего. Оно, в том числе, повинуясь чужому авторитету, соблюдает им же установленную для себя максиму безусловного признания данного авторитета. Даже от самых неконтролируемых естественных тенденций поведения мыслящее Я отделено одним уже наличием у него способности об этих тенденциях рассуждать, фиксировать их закономерности или в принципе воспринимать свое поведение как череду поступков, каждый из которых осознается как единственный и необратимый. Сбрасывая с себя ответственность за нарушение уже признанных им императивов, Я признает в акте свободной воли безусловный авторитет своей биологической основы, капитулирует перед ней – делает оно это опять же в соответствии со свободно принятым им решением. Русский философ и теоретик культуры Михаил Бахтин предлагает понимать ответственный поступок следующим образом – «Ответственный поступок один преодолевает всякую гипотетичность, ведь ответственный поступок есть осуществление решения – уже безысходно, непоправимо и невозвратно; поступок – последний итог, всесторонний окончательный вывод; поступок стягивает, соотносит и разрешает в едином и единственном и уже последнем контексте и смысл и факт, и общее и индивидуальное, и реальное и идеальное, ибо все входит в его ответственную мотивацию; в поступке выход из только возможности в единственность раз и навсегда» [3.С.29]. С этой точки зрения, надо полагать, уживаться с собственной природой нам позволяет актуализация Я в виде самоконтроля, моментальное осознание иррациональности своего поведения, ощущение последнего рубежа ответственности за все живые существа, включая себя, за свою природу и за ее неразумную тягу к комфорту на любых основаниях.

Иными словами, рационализм тесно связан с моральным поведением или, как минимум, с ответственностью, которую цивилизованные люди несут перед самими собой и друг перед другом. Исайя Берлин пишет: ««позитивная» концепция свободы как господства человека над самим собой, с ее возможностью представить, что он как бы сам себе противостоит, и исторически, и практически, и теоретически легче допускает это расщепление личности на трансцендентного контролера и сгусток желаний и страстей, которые необходимо подавить и обуздать. Именно этот исторический факт имел большое значение. Он доказывает (если вообще столь очевидная истина нуждается в доказательствах), что концепции свободы непосредственно выводятся из наших представлений о том, что такое человек, личность, наше «Я»» [5.С.140]. Трагедия состоит в том, что о свободе мы теперь привыкли говорить почти исключительно в рамках одной этой антропологической парадигмы, что на вершину мысли поместила идеал «разума», который вменяется теперь всем и каждому в качестве необходимого условия свободы и ответственности. Никому и в голову не приходит, что они свободны изначально, что посредник в виде разума для свободы не является необходимостью, что свободу не нужно доказывать, используя для этого метафизические построения, апелляции к состраданию, божественные установления, политические доктрины, конституции и философские аргументы против научного детерминизма. Способность ощущать эту свободу, ощущать ее нехватку или полное отсутствие своим происхождением, как и все прочие наши способности, обязана вполне конкретным и подвластным измерению условиям существования и критериям выживания живых организмов. Анри Бергсон, писал, что роль философии заключается в том, чтобы совершать насилие над разумом [4.C.43] – этим мы теперь и займемся.

С точки зрения широкой антропологической перспективы на развитие экономических отношений, справедливо будет сказать, что западноевропейское общество, со времен римской империи утратило естественное понимание свободы (если оно вообще существовало дискретно, как нечто схватываемое в понятии), и исказило значение этого слова под давлением бюрократического ада, к которому должно было приспособиться римское право, превратив, таким образом, свободу в предмет собственности и политической власти. К такому выводу приходит антрополог Дэвид Гребер в работе «Долг: Первые 5000 лет истории». Трудно уместить в уме даже саму постановку вопроса о долге, которую Гребер осуществляет – «в каких отношениях во всех известных человеческих культурах состоит феномен долга с функционированием механизмов принуждения и социальных взаимоотношений вообще?». Он отвечает на этот изощренно поставленный вопрос проводя многогранное и ветвистое исследование. Нам интересно вот что: чем далее мы погружаемся во внутреннюю логику этого исследования, тем больше у нас появляется оснований утверждать, что в основании Разума, который европейская философия так любит упоминать, говоря о свободе, лежит ни что иное как полная противоположность свободы, то есть рабство.

Дэвид Гребер делает вывод, что, с антропологической точки зрения, отрыв человека от его социальных и родственных связей при его похищении – это основа рабства [11.С.150], [11.С.164]. Рабство – это логическое завершение выдавливания человека из социума: «Группы вроде конфедерации аро придерживались хорошо знакомой стратегии, которая присуща фашистам, мафии и бандитам, исповедующим правые взгляды: сначала развязывается преступное насилие ничем не ограниченного рынка, в котором все продается и цена человеческой жизни становится крайне низкой; затем в дело вступают они, предлагая восстановить определенный уровень порядка, строгость которого, однако, не затрагивает самых доходных аспектов предшествующего хаоса. Насилие включается в структуру законодательства. Такие мафиозные группы всегда навязывают строгий кодекс чести, в котором нравственность выражается прежде всего в уплате долгов <…> Обществом, основанном на долге, мы стали потому, что наследие войн, завоеваний и рабства окончательно так и не исчезло. Оно по-прежнему существует, оно вплетено в ключевые для нас понятия чести, собственности и даже свободы» [11.С.167]. Гребер считает, что рабство, в виду этой самой его способности превращать людей в абстрактные понятия, сыграло ключевую роль в возникновении рынков [11.С.169]. История Эквиано, освобожденного раба, который сам потом занимался работорговлей, является показательной. Она сокрушает то же безосновательное предположение Гольбаха, о том, что раб не имеет ни малейшего представления о чести [10.С.374]. Напротив, это его представление делает рабство возможным. Человек чести, живущий в культуре чести неспособен отвергнуть институт рабства, так как рабами становятся те, кто чести лишается в качестве последней меры по сохранению своей жизни. Не остается ничего, кроме как смириться с системой, основанной на чести, если хочешь в ней преуспеть [11.С.170]. Использование денег являлось и является признанием платежеспособности государства, которая в свою очередь обеспечивается его подразумеваемой способностью причинить максимально возможный вред максимально возможному количеству людей в максимально короткие сроки. Иными словами, деньги функционируют за счет насилия и за счет угрозы насилием за неповиновение – «Некоторые из самых архаичных форм денег, которые нам известны, использовались именно как меры чести и бесчестия: стоимость денег отражала стоимость силы, которая могла превратить других в деньги» [11.С.175]; «На первый взгляд может показаться странным, что честь вельможи или короля измерялась рабами, у которых чести не было. Но если честь человека в конечном счете основывается на способности забирать честь других, то все встает на свои места. Стоимость раба – эта цена чести, которую у них забрали» [11.С.179].

Так что же происходит в Древнем Риме? Гребер приводит исследования Орландо Патерсона, в которых доказывается, что древнеримское юридическое понятие о полной частной собственности проистекает из бюрократизации рабства – «собственность можно представлять не как отношения между людьми, а как отношения между человеком и вещью в том случае, если в их основе лежат отношения между двумя индивидами, один из которых также является вещью. (Так рабы определялись в римском праве: они были людьми, которые также были “res”, т. е. вещами.)» [11.С.205]. Слово dominium (полная честная собственность) появилось в латыни только во времена поздней Республики, когда в нее хлынул поток рабов. Dominium происходит от слова dominus (хозяин), которое, в свою очередь восходит к domus (дом) – ««Domus» перекликается со словом «familia», т. е. «семья», но – и это, возможно, будет интересно узнать защитникам «семейных ценностей» – «familia» происходит от слова «famulus», т. е. «раб». Изначально под семьей понимались все люди, находившиеся под домашней властью «pater familias», которая была, по крайней мере в раннем римском праве, абсолютной» [11.С.206]. Из-за широкой распространенности рабов, можно предполагать, что первый сексуальный опыт у многих граждан Рима был именно с рабами, то есть, юридически говоря, с поверженными врагами – «со временем это все больше превращалось в юридическую фикцию: на самом деле рабами все чаще становились бедняки, проданные своими родителями, несчастливцы, похищенные пиратами или бандитами, жертвы войн или судебных процессов среди варваров на границах империи или дети других рабов. Однако фикция поддерживалась» [11.С.207]. Рабство сперва как военный прецедент приходится по вкусу правящему классу, затем оно закрепляется в культурно-общественных практиках, создавая постоянную потребность в рабах, которыми теперь уже должны становиться собственные бедняки этого общества, а не только пленные враги чужого общества или выдернутые из чужого общества отдельные индивиды, лишенные таким образом всякого статуса человека в виду отсутствия у них друзей, родственников и знакомых. Узаконенное рабство создает нишу, которую в какой-то момент по закону станут обязаны собою заполнять должники, их дети и женщины из бедных семей, что и произошло в Риме, тысячелетия спустя как это же самое происходило в Месопотамии.

Итак, самым коварным следствием римского рабства, считает Гребер, стало то, что оно извратило посредством римского права наше представление о человеческой свободе. Быть свободным в Древнем Риме означало не быть рабом. Отпущенный на волю раб становился гражданином, со всеми вытекающими из этого статуса обязанностями. Ко II веку ситуация изменилась – «Юристы постепенно преобразовывали определение «libertas», пока оно не стало практически неотличимым от власти хозяина, т.е. права делать все что угодно за исключением тех вещей, которые делать нельзя» [11.С.209]. Это, в свою очередь, уничтожало разницу между частной собственностью и политической властью, так как власть основывалась на насилии. Данное понимание свободы сохранилось и в средневековье – свобода сеньора делать со своей собственностью что угодно. Именно в этом искажении Дэвид Гребер видит основную проблему – «есть традиция, которая предполагает, что свобода в основе своей – это право делать со своей собственностью все что угодно. На деле это не только превращает собственность в право, но и придает самим правам форму собственности. В известном смысле в этом и заключается самый большой парадокс. Мы привыкли к мысли о том, что «у нас есть» права, что права – это нечто, чем можно обладать» [11.С.211]. Сторонники «естественного права», в том числе отец этого понятия Жан Жерсон, вдохновлявшийся римским правом, Томас Гоббс и т.д. придерживались очень выгодного для своего положения мнения, что свобода есть собственность, то есть нечто, что можно купить или продать, отдать или делегировать.

Особенно отчетлива связь между тем, как на протяжении тысячи лет юристы пытались придать смысл римским представлениям о собственности, и тем, как, до боли похожим образом, философы пытались отыскать основание, на котором человек мог бы состоять в таких же отношениях собственности и обладания с самим собой. «Самое популярное решение, предполагающее, что у каждого из нас есть нечто под названием «разум», который полностью отделен от всего того, что мы называем «телом», и что первый естественным образом господствует над вторым, идет вразрез со всем, что мы знаем о науке познания. Подобное предположение, разумеется, ложно, но мы продолжаем его придерживаться по той простой причине, что без него все наши современные допущения о собственности, праве и свободе лишатся смысла» [11.С.213].

Похожие процессы разглядел в зарождении протестантизма Эрих Фромм. Его, однако, более интересовала психологическая динамика рационализации отторжения к собственной индивидуальности. В фигуре Лютера он видел авторитарную личность, ловко сыгравшую на тревоге своих современников, ощущающих падение средневековой культуры и зарождение нового мироустройства. При помощи ненависти к собственной природе, самоунижения, отказа от своей гордыни и от своей воли, Лютер, как считает Фромм, удовлетворял вытесненную им самим собственную враждебность ко всякой власти, смешанную со стремлением ей подчиниться. Таким образом, протестантизм становится проводником идеи власти над собой – «Фактически вся современная мысль – от протестантизма и до философии Канта – представляет собой подмену внешней власти властью интериоризованной. Поднимавшийся средний класс одерживал одну политическую победу за другой, и внешняя власть теряла свой престиж, но ее место занимала личная совесть. Эта замена многим казалась победой свободы. Подчиняться приказам со стороны (во всяком случае, в духовной сфере) казалось недостойным свободного человека. Но подавление своих естественных наклонностей, установление господства над одной частью личности (над собственной натурой) другою частью личности (разумом, волей и совестью) это представлялось самой сущностью свободы» [22.С.176]. Разум, приставленный надзирателем к природе человека, обеспечивал уродование не только эмоциональной жизни, но и интеллектуальной, так что обе эти стороны человеческой личности калечили друг друга.

Отдельного внимания достойна медвежья услуга, которую оказал философской антропологии Томас Гоббс, полагавший, что люди, движимые «личным интересом», не могут справедливо обходиться друг с другом. Следовательно, для того чтобы возникло общество, необходима подчиняющая их всех инстанция, перед которой они будут одинаково пресмыкаться, забывая, якобы, о своем страхе друг перед другом. Однако понятие «интерес» также, причудливым образом, восходит к римскому «interesse» (процентные платежи) – «когда оно вошло в речь, большинство английских авторов считали мысль о том, что всю человеческую жизнь можно представить как преследование личного интереса, циничной и чужеродной – привнесенная Макиавелли, она плохо состыковывалась с английскими нравами. В XVIII столетии образованные люди уже считали ее чем-то само собой разумеющимся» [11.С.340].

Не трудно заметить что Гоббс всегда считал себя счастливым обладателем разумности, в то время, как всем другим он в ней отказывал, клеймя чужие слова лицемерием, ложью и ошибочностью, когда их содержание шло вразрез с его собственными представлениями о мотивах человеческого поведения [8.С.9]. О нем пишут, «Гоббс читал книги только очень хорошие и потому очень мало. Часто он даже говорил, что если бы он столь же много времени отдавал книгам, как другие ученые, то он остался бы таким же невежественным, как они» [21.С.138]. Гоббс считал для себя важным признание необходимости здравой дистанции между тем, что человек говорит и тем, как он себя поведет, окажись он в ситуации неприкрытой борьбы за ресурсы. Пафос человеческой культуры он сокрушал, низводя людей до животного, чувственного, грязного действительного критерия оценки их поведения – до выживания. Фигура Гоббса во многом трагична, ведь личных оснований так презрительно относиться к природе людей у него, по всей видимости, было достаточно.

Рождение «Разума» конечно можно отсчитывать от трудов Декарта, однако сам разум не есть чье-то мгновенное изобретение, и в нашей западноевропейской традиции культ разума надежно обосновался еще со времен античности. С одной стороны, имеемые в виду когнитивные и речевые способности (в нынешнем виде) сопровождают нас уже 100-200 тысяч лет, из которых лишь на протяжении 5400 лет существует письменность. Простейшим инструментам, которые не копируются без применения речи, уже около миллиона лет. С другой стороны, в праве, в философии и в науке у разумности свои функции, для лучшего выполнения которых, разумность везде преподносится по-разному. Эти функции, соответственно, прописываются в более или менее четких определениях разума – разум как ответственная за тело инстанция в праве и в культуре; разум как несомненный первопринцип в методе Декарта; как надежная альтернатива состоянию несовершеннолетия у Канта; как вместилище всех инструментов, принципов и противоречий познания (тоже Кант); как набор по произвольному критерию отбираемых когнитивных способностей, например, к решению задач; разум как враг слепой веры и т.д.

Мы лишь хотели показать, как вполне конкретное насилие, в той или иной форме продолжающееся тысячелетиями, формирует наши сегодняшние представления о вполне абстрактном, ничего общего не имеющим с реальностью законодательном разуме, на который мы и сегодня возлагаем столь великую ответственность, и, в котором видим свою человеческую сущность. Свобода – это не право, если права обеспечиваются извне и в любой момент могут быть отняты. Власть над собой не равна свободе. Не разум свободен, а свободен человек. И был бы он еще более свободным, если бы от самого себя он этот разум вовсе не отличал, не делал его своим строгим законодателем, или, подавно, врагом.

Глава 2. Происхождение свободы: психофизиология выбора как основание для объективного исследования свободы

Человек – биологический организм. Все, что можно наблюдать в его поведении, так или иначе, имеет своей целью удовлетворение биологических потребностей. Свободы воли, в смысле свободы от причинно-следственных отношений, производящих всякое доступное для научного исследования изменение, у человека нет, как нет ее ни у одного живого организма. Свобода воли – это миф, поддерживающий работу наших общественных институтов. Нам возразят: «Ну как же?! У нас есть свобода воли! Чтобы это доказать, мы можем в любой момент сделать что угодно, что не являлось бы для нашего организма желательным, с биологической точки зрения». Мы ответим. Во-первых, не в любой момент, а в момент этой конкретной дискуссии. Во-вторых, с биологической точки зрения, желательно выжить. Для того, чтобы выжить, желательно копировать удачные варианты поведения друг друга (так возникает культура). Чтобы хорошо пользоваться всеми преимуществами наличия у нас культуры, желательно уметь играть во все предусмотренные в ней игры, так как от этого помимо всего прочего зависит ваш статус и престиж в группе. В культуре предусмотрена игра, в которой нужно спорить и побеждать в спорах. Для того, чтобы побеждать в спорах, можно использовать любые средства, в том числе, например, демонстрировать свою способность проявлять бесполезное или даже вредное поведение. Демонстрируя свою «свободную волю», мы подчиняемся культурным принципам, основанным на принципах совместной жизни в группе, основанных на принципах устройства наших биологических тел, механизмы действия которых абсолютно детерминированы генами и средой, в которую наши тела – носители этих генов – были помещены.

Задачей нашей будет объяснить, насколько это возможно, связь между нашими физиологическими потребностями и когнитивными способностями. Если, при том, свидетельства наши окажутся принципиально разного характера, это не будет означать, что они друг друга исключают. Является ли какое-нибудь достижение биологической науки достаточным основанием, чтобы отрицать достижения философии? Вовсе нет. Неуместно, когда одни целиком отождествляют свободу философскую со свободой от физических и химических законов, и доказывая – будто это каждый раз необходимо делать – невозможность последней, считают, что опровергают уже и первую. Если у нас, однако, не получается жить в мире и согласии с чисто умозрительной свободой (свободой разума), ценить и уважать ее в себе и в других, разве не следовало бы нам тогда наделить свободу плотью и кровью, отдать ей должное как объективному фактору эволюции и фундаментальному принципу психологической организации всякой индивидуальности? Такую свободу, основанную на эмпирическом измерении, уже не опровергнуть сугубо логическими доказательствами – у такой свободы есть зубы.

Люди вообще слишком произвольно, слишком свободно трактуют свободу, внося много путаницы, и попутно делая ее рабыней какой-нибудь своей теории – одни понимают ее как отсутствие ограничений с чьей-нибудь стороны, вторые как юридическое право, третьи как случайность, а другие, подобно Канту, как неспособность разума быть включенным в перечень объектов, на которые он распространяет им же установленные законы вроде причинности – «нет никакого прежде и после, и всякий поступок независимо от временного отношения, в котором он находится с другими явлениями есть непосредственное действие интеллигибельного характера чистого разума, который, стало быть, действует свободно, не определяясь динамически в цепи естественных причин ни внешними, ни внутренними, но предшествующими по времени основаниями» [15.C.520].

Общим местом здесь является для нас ощущение, которое такие определения стремятся в нас вызвать, ощущение, которое как-то может повлиять на наши действия. Существует ли возможность воскресить эту самую утраченную очевидность того, что свобода из себя представляет? Можем ли мы придать свободе новую очевидность? На практике нам не требуется каждый раз давать четкие определения таких вещей – как это замечает Гилберт Райл – мы и без того умело пользуемся имеющимися в виду факторами человеческих отношений. Однако, говорит Райл, «одно дело знать, как применять подобные понятия, и совсем другое – знать, как они взаимосвязаны друг с другом и с понятиями иного рода. Многие люди способны осмысленно использовать понятия в своей речи, однако не могут осмысленно говорить о них. Благодаря практике они знают, как оперировать понятиями, во всяком случае в знакомых им сферах, но они не могут выявить логические отношения, которые регулируют их использование» [19.C.19]. Здесь мы кое в чем не согласимся. Логические отношения – это конечно важно, но они сами по себе не являются источниками нового знания, а полагая теперь, что нам о таких вещах как свобода еще не все до конца известно, мы вынуждены опираться скорее на поступающие эмпирические данные, которые так или иначе постоянно изменяют положение тех или иных понятий в их отношении друг к другу – это если мы остаемся до конца откровенными, держа руку на пульсе опытного познания – так, что составлять действительную карту сознания занятие весьма трудное. Верх норовит превратиться в низ.

Разные определения свободы решают разные задачи, отрицать наличие и различность которых мы здесь не станем. Скажем лишь, что эти определения можно в принципе расположить на градиенте очевидности, где самая темная точка представляет собой наиболее абстрактную формулировку, а самая светлая наиболее физически ощутимую или наоборот. Ощущение же свободы, как мы полагаем, может быть определено вполне количественно – это ощущение неограниченности (или отсутствие ощущения ограниченности) своего тела в движениях и средствах взаимодействия с возможно большим числом предметов и существ, на когнитивном уровне выражающееся как отсутствие осознания ограничений у собственных мнений, выборов и поведений. Свобода может целиком быть или целиком отсутствовать только в случае, когда мы разделяем чей-то жесткий регламент сугубо логического установления ее наличия. Сама же по себе она ощущается как нечто, чем мы всегда обладаем лишь в большей или меньшей степени.

Когда цель становится недосягаемой, а привычка, связанная с ее беспрепятственным достижением, уже имеется, мы, как правило, испытываем раздражение и проявляем даже агрессию. Любые внешние препятствия, мы охотно одухотворим и обругаем, лишь бы найти одолевающему нас негодованию выход. В своих попытках мы делаемся настырнее, и, в пылу азарта, вовсе забываем про все прочие заботы. Подобная целеустремленность не может быть эксклюзивной чертой человека, так как ее эволюционная выгода кажется слишком очевидной. Мы, люди, сильно отдалились от других животных, как нам нравится думать. Действительно, от многих естественных необходимостей нам удалось себя избавить. Быть может, что свобода есть наш особый талант, стремление не зависеть уже вовсе от окружающей среды, как это предлагал Анри Бергсон. На его взгляд, пока мозг животного полностью поглощен своей материальностью и телесностью, сознание человека способно отрешенно относиться к процессам его тела, закрывать на них глаза, отвлекаться от них, автоматизировать их таким образом, чтобы интеллект мог спокойно развлекаться где-то на стороне. Бергсон приводит пример с паровой машиной Ньюкомена, требующей постоянного присмотра, и ее доработанной версией, делающей присутствие наблюдателя уже необязательным для ее работы [4.С.213]. Жизнь, согласно Бергсону – это преодоление ограничений, борьба с ними, развитие. Мышление, стало быть, когда оно используется по назначению, то есть как средство к достижению цели, решает задачу преодоления всякой материальной необходимости. Может и нам пойти таким путем – свободу рассмотреть, как практическое действие, как обретение свободы и ее становление?

Американский философ Чарльз Пирс считал, что всякая концепция сама по себе бессмысленна, если составные ее части не зависят ни от какой практической разницы. Основанием для проведения теоретических различений внутри исследуемого объекта могут быть только эмпирически наблюдаемые практические следствия комплексности этого объекта. Концепция объекта должна исчерпываться его практическими эффектами. Пирс отличал сферу уверенности от сферы мнений – «мы верим в высказывание, если мы готовы действовать на его основании. Полная вера есть готовность действовать на основании данного высказывания в случае серьезного жизненного кризиса, мнение (opinion) есть готовность действовать на его основании в делах относительно несущественных» [18.С.135]. Так вот, свобода, как мы считаем, должна быть выдернута наконец из сферы мнений и помещена в сферу тех со всей неизбежностью очевидных для нас вещей, которые мы считаем таковыми на основании практического эффекта и практической разницы. Что именно, какую действительную перемену в психической жизни упускает циник, говоря, что между свободным и не свободным человеком нет никакой принципиальной разницы, и что свобода всегда иллюзорна? Чем несвободный человек отличается от свободного, то есть каковы практические эффекты, необходимо присущие всякой ощущаемой несвободе? Ответив на этот вопрос о практических эффектах ограничения, мы будем иметь полное знание о свободе, как об объекте.

Свобода фактически становится темой для обсуждения только в момент, когда она урезается или находится под угрозой. Все остальное время жизнь видится нам полной, постоянной и предсказуемой. Этос науки в свободе находит свое эпистемологическое основание – мир может быть объяснен лишь при условии отсутствия непредсказуемой инстанции, постоянно угрожающей перемешать нам все карты или вовсе отсечь исследователю голову если она вдруг не туда заглянет или откуда не надо выглянет. Равномерная предсказуемость – это для науки как цель, так и условие возможности. Свобода, тем самым, обнаруживается контекстуально, в мире, где нет никаких ограничений, говорить о ней бесполезно.

Предположим теперь, что для выявления существенных характеристик того, что мы называем свободой, полезнее будет не подыскивать логический или интуитивный принцип ее необходимости, а установить ее прямую связь с поведением посредством исследования тех самых условий, которые мы считаем для свободы ее актуализирующим контекстом – сами ограничения. Говоря о свободе в терминах выбора, мы спрашиваем, что для возможного выбора будет являться ограничением, делающим его «не свободным»? Мы ведь каждый день принимаем решения. Казалось бы, покуда чужой субъективный опыт нам недоступен, мы не можем с уверенностью говорить, что познали действительный мотив человеческого выбора. Однако, для науки это всегда вопрос степени достоверности. Если непредвзятый анализ выбора и его соотнесение с остальными данными приводят нас к противоречию, возникает вероятность, что корень противоречия кроется в самой форме постановки ситуации выбора. Анализ принятого решения может начинаться с установления предрасположенностей выбирающего, однако для этого необходимы данные исследований поведения и предпочтений каждого отдельного выбирающего. Наши решения, однако, могут также быть нам навязаны самой формой постановки вопроса, в самом широком смысле слова.

Рассмотрим один интереснейший феномен – реактанс, то есть реактивное психологическое сопротивление (Psychological Reactance, PR). Реактанс в психологии – это такое неприятное мотивационное возбуждение, которое возникает у людей, когда они ощущают угрозу для своего свободного поведения или вовсе теряют его возможность. Прямое проявление реактанса – это поведение, направленное на восстановление утерянной или находящейся под угрозой свободы [33.С.4]. Людей это мотивирует поступать обратным образом от предлагаемого. Запрещаемое или, как бы то ни было, иначе ограничиваемое поведение, становится приоритетным поведением, оно становится для индивида наиболее желанным. Сила реакции прямо пропорциональна важности и количеству утерянной свободы поведения. Сопротивление это связано с гневом, хотя по большей части оно когнитивное и даже может быть измерено. Теорию реактивного сопротивления разработал в 1966 году американский психолог Джек Брем.

PR проявляет себя, например, в ситуациях, когда кто-то утверждает, что наше поведение предсказуемо. Люди, которым сказали, что их эстетический выбор с большой вероятностью будет верно предсказан на основании пройденного ими ранее теста, в 25% случаев выберут вариант, противоположный предсказанному [46]. Ограничения, о которых известно, что они неминуемо вступят в силу, вызывают в одной группе их рационализацию, однако если другой группе сказать, что существует небольшой шанс, что те же самые ограничения не вступят в силу, то вместо рационализации ограничений наблюдается реактанс – к ограничениям они относятся негативнее, а сами ограниченные свободы, по сравнению с контрольной группой, оцениваются ими как более значимые [51]. Люди, найдя малейший повод усомниться в необходимости, внутренне становятся на путь преодоления этой необходимости.

В другом исследовании было установлено, что индивиды, на которых для провоцирования реактного состояния были наложены неузаконенные ограничения, демонстрировали такой же уровень реактности и гнева, как и те, чьи ограничения были оправданными (legitimate), что сказывалось помимо прочего в учащении сердцебиения. Однако, разница наблюдалась в следующем: у индивидов, подверженных неоправданному ограничению сердцебиение учащалось моментально, в то время как у второй группы это происходило с небольшой задержкой, что говорит о когнитивном компоненте оправданного ограничения [67].

Из исследования 1981 года мы узнаем, что у детей мужского пола реактанс проявляется сильнее, что подтверждало результаты исследований начиная с 1977 года – в ситуациях ограниченного выбора недоступный предмет они оценивают как более ценный, причем у шестиклассников PR слабее, чем у первоклассников, что скорее всего обусловлено в принципе их большей хаотичностью, в сравнении со старшими детьми [34]. В исследовании 2000 года рассмотрено влияние выбора родителей на выбор их детей, а именно оценка детьми тех товаров, которые их родители или одобряют, или не одобряют – здесь влияние сказывалось одинаково вне зависимости от пола ребенка, и чем ребенок был старше, тем сильнее проявлялась реактность [62]. В исследовании 1990 года у взрослых студентов в возрасте от 18 до 25 никаких существенных различий, связанных с половой принадлежностью или даже с частотой посещения церкви, вовсе не наблюдается [49]. Многие другие исследования, однако, все же выявили большую склонность к реактности у мужчин, чем у женщин [47.C.22] Чтобы лучше разобраться в деталях самого феномена и лучше отличить его от патологических наклонностей, надо увидеть в этом феномене слои.

Всего для измерения реактности выделено 4 фактора:

(1) Свобода выбора (эмоциональная реакция на его ограничение);

(2) Реактанс на подчинение (отторжение к правилам и конформизму);

(3) Свобода поведения (реакция на влияние со стороны других);

(4) Реактанс на советы и рекомендации (протест против вторжения в личность) [65].

Можно полагать, что идеальными условиями несвободы считались бы ситуации, когда вы вынуждены делать выбор из двух-трех оставленных вам альтернатив (1), при этом вам угрожают наказанием за нежелание выбирать как за нарушение некоего правила (2), пытаются повлиять на этот ваш «выбор» (3), а еще вам кто-нибудь в ухо говорит свои полезнейшие советы как раз для таких ситуаций (4).

У студентов, которые характеризовали себя как более склонных к насилию в романтических отношениях, реактность также повышенная, по сравнению с теми, кто себя таковыми не считает. Мужчины здесь уходят в отрыв лишь по одному фактору PR на подчинение [48]. Повышенная реактность является предсказателем двух факторов психопатии из трех выделяемых [35] – эгоцентризма, анти-социальности, но не черствости (callous). Люди с повышенной психопатией (эгоцентричные, склонные к манипуляциям, гневливые, и/или импульсивные) проявляют высокие уровни PR, но, вместе с тем, повышенный PR вовсе не наблюдался у индивидов, отличающихся высокими показателями только лишь черствости [53]. Под фактором черствости понимается хладнокровное бессердечное хищническое отношение к жизни, этот фактор в опросах выявляется посредством оценки степени согласия с такими утверждениями, как «Успех основан на выживании сильнейших; Меня не волнует судьба неудачников» [52]. Реактанс с такими убеждениями, по всей видимости, мало соотносится. Хладнокровие тогда подразумевает признание всех существующих иерархий, и если такой человек обнаруживает себя на дне иерархии, то, надо полагать, в этом он будет, в первую очередь, винить свою немощь, а не существование иерархий как таковых или какую-нибудь скрытую в них несправедливость.

Такая характеристика не мало напоминает авторитарный тип личности, описанный Эрихом Фроммом, резко отличавшим любовь к свободе и болезненное, основанное на бессилии, желание противостоять любой власти. Подспудное презрение к слабому и желание подчиниться не покидают таких людей никогда: «Отношение авторитарного характера к жизни, вся его философия определяется его эмоциональными стремлениями. Авторитарный характер любит условия, ограничивающие свободу человека, он с удовольствием подчиняется судьбе. Определение «судьба» зависит от его социального положения. Для солдата она может означать волю или прихоть его начальника, которую он «рад стараться» выполнить» [22.С.179]. Авторитарист также верит в выживание сильнейших, однако сам источник силы лежит для него за пределами его самого, за пределами его собственных интересов и желаний. Такая внешняя власть должна быть несокрушима и неизменна, иначе она вызывает в нем лишь презрение. Все мужество авторитарной личности – это подчиняться и терпеть судьбу, безропотно терпеть вождя (ее наместника на земле). Однако, авторитарная личность и психопат – вещи разные.

Мы уже можем отличить острое ощущение несвободы от банального безразличия к другим людям как один мотив к действию от другого мотива к действию, не имеющего ничего общего с первым, и являющимся скорее даже условием для действия, чем его мотивом. Люди с психопатическим расстройством личности под действием импульсивности и гнева, действительно скорее станут при помощи антисоциальных тактик восстанавливать отнятые у них свободы, проявлять агрессию к тому, кто устанавливает правила, и всячески сопротивляться лечению. Это не значит, однако, что все обладатели высоких показателей PR психопаты. Психопатия – это, надо сказать, расстройство по большей части наследуемое, по крайней мере для мужчин это так – психопатические особенности личности передаются от отца к сыну, но не к дочери [31]. В нейробиологическом исследовании экспрессия некоторых конкретных генов между тюремными заключенными с психопатией и здоровыми индивидами объясняла 30-92% дисперсии психопатических симптомов. Эти же самые гены ответственны за аутизм и социальные взаимодействия, что позволяет исследователям полагать, что они так же имеют отношение к эмоциональной черствости и недостатку эмпатии [68]. Авторитарность характера также передается детям от строгого властолюбивого родителя, но, во-первых, делается это уже посредством воспитания, и, во-вторых, психопатическое расстройство в принципе не является для этого обязательным критерием. Целые пласты культуры могут иметь под собой авторитарные предрассудки.

Реактанс в некоторых исследованиях противополагается выученной беспомощности. Когда индивид встречается с несколькими неудачами, то, войдя в реактное состояние, он их все еще пытается преодолеть. Однако, чем больше случается неудач, тем хуже становится эффективность, тем более явно наблюдается выученная беспомощность [47.С.17]. И, коль скоро движение навстречу свободе восстает против беспомощности, реактанс можно считать заклятым врагом депрессии. Высокореактные индивиды обладают некоторыми характеристиками, которые в обществе принято осуждать, однако в исследованиях было установлено, что эти индивиды часто оказываются лидерами и людьми, ориентированными на активное действие [47.С.19]. Доказано также, что оптимальная автономия и чувство идентичности достигаются наличием оптимального уровня реактности [47.С.34]. Между PR и здоровой автономией была установлена позитивная связь, а между PR и типом привязанности нет. Граница оптимальности здесь не столь принципиальна, как необходимость вообще наличия реактности для полноценной автономии и развития личности.

По пятифакторной модели личности (Big Five) стиль личности реактных индивидов отличается:

(1) Пониженным интересом в произведении хорошего впечатления на других;

(2) Более небрежным отношением к выполнению обязательств;

(3) Меньшей толерантностью к чужим взглядам (beliefs);

(4) Сопротивлением правилам и регламентам;

(5) Большей обеспокоенностью проблемами и тревогой о будущем;

(6) Большей склонностью проявлять сильные чувства и эмоции [42].

Была установлена негативная корреляция повышенной реактности с Сотрудничеством (Agreeableness) и Сознательностью (Conscientiousness) [71]. Это значит, что чем выше наблюдается реактность по упомянутой нами ранее шкале Хонга [65], тем ниже в пятифакторной модели как показатели склонности соглашаться, так и показатели добросовестности, и наоборот, чем ниже реактность, тем выше оказываются эти два фактора. Причем авторы уточняют, что разница интенсивности этой связи в разных исследованиях может быть обусловлена семантической разницей в финском и шведском переводах одного и того же английского опросника, и даже одного и тоже же слова «submit» (подчиняться, покоряться), значение которого смягчено в финском переводе, но хорошо соответствует английскому оригиналу в шведском, из-за чего в использующих это слово вопросах у результатов по этим двум опросникам наблюдается расхождение.

Известно также, что ограничения в мысли вызывают более сильный реактанс, чем ограничения в поведении, контроль над мыслью воспринимается куда серьезнее. Испытуемые чаще отвергали предложения работы от компаний, которые в своих объявлениях говорили о том, что хотят изменить их мысли, ценности и убеждения в противоположность компаниям, собирающимся изменить их поведение. Была установлена связь между этой закономерностью и убеждением испытуемых в том, что инстанция, контролирующая их мысли, вероятнее всего попытается контролировать и поведение. В рамках одного исследования это было доказано в четырех разных экспериментах [54].

Когда во время задания на письменный поток сознания людей с повышенной реактностью просят подавлять свои навязчивые мысли, то по сравнению с экспрессивной группой повышенной реактности, они ощущают меньший контроль над своими мыслями, они их сильнее беспокоят. Можно было бы полагать, что реактность здесь ни при чем, однако в группах с низкой реактностью результат ровно противоположный – больший контроль над навязчивыми мыслями ощущают те, кого попросили их подавлять [50]. Этот результат подтверждается и текущими исследованиями в данной области – увеличение когнитивной нагрузки способствует уменьшению стимулов к активизации сопротивления, что дает лучший результат подавления мыслей [70].

Вообще подавление навязчивых мыслей – это очень малоэффективная тактика ментального контроля, так как приходится все время отслеживать свои мысли на предмет той самой нежелательной, что позволяет ей, парадоксальным образом, и далее оставаться в зоне досягаемости для сознания. В случае же с высокореактными индивидами ситуация ухудшается – когда врач мотивирует такого алкоголика не думать об алкоголе, в дело вступает то самое сопротивление внешнему контролю и внушению, что лишь усугубляет положение, оставляя человеку все меньше контроля над мыслями об алкоголе. Сами по себе навязчивые мысли являются симптомом обсессивно-компульсивных расстройств [57]. Доказано, что у людей, во-первых, убежденных в том, что их навязчивые мысли способны заставить их поступить соответствующим образом, и во-вторых, воспринимающих свои навязчивые мысли как неконтролируемые, эти самые мысли обладают большей частотой и постоянством [58].

Зачем мы обо всем этом говорим? Затем, чтобы феномен, свидетельствующий о прямом ощущение человеком свой свободы или несвободы, строго отличать от других психологических феноменов, таких как гнев, обида, нарциссическое желание внимания со стороны окружающих, намеренное антисоциальное не конформное поведение, обсессивно-компульсивное расстройство, связанное с навязчивостью нежелательных мыслей, психопатическое расстройство, провоцирующее антисоциальное поведение и т.д.

Свобода – это, во-первых, восприятие ограничения вариантов поведения; во-вторых, негативное возбуждение, вызванное этим ограничением; в-третьих, сопротивление этому ограничению в виде попытки восстановить доступ к ограниченному поведению. Мы привыкли свободой называть результат успешного восстановления таких ограниченных вариантов поведения, однако измерению, по всей видимости, подвластно лишь само сопротивление ограничению, что мы, с прагматической точки зрения, считаем достаточным для объяснения этого феномена, ведь мы, таким образом, наблюдаем практическое следствие не только такого же практического, но и «теоретического» взаимодействия с вариантами поведения (вербальный запрет, условное ограничение).

Реактанс как концепт нам интересен потому, что позволяет сразу по нескольким факторам измерять ощущение несвободы, сказывающееся при этом в конкретных действиях. О свободе мы тогда можем говорить более предметно, отслеживая ее происхождение по ситуациям, предполагающим PR. Мы видим, что, ограничение выбора, установление искусственных правил, создание ситуаций недоступности и т.д. вызывают в людях обратную реакцию, что для разных людей по разным причинам может быть свойственно в большей или меньшей степени. Конкретно для определения меры противодействия ограничению, нам не требуется вскрывать черный ящик субъективного переживания. Описание ситуации сопротивления с позиции индивида, находящегося в реактном состоянии, представляется лишь наиболее удобным и понятным, но вовсе не необходимым. Мы видим, что свобода для нашего тела, и для его когнитивного аппарата есть нечто вполне реальное, принципиальное, ценное и доступное для измерения. Свободу, стало быть, не нужно доказывать метафизическими принципами. Она есть нечто вполне очевидное и объективное, когда на нее происходит посягательство. Свобода измеряется в силе сопротивления – она есть мера действия в ответ на ее ограничение. Мы отдаем себе отчет в том, что это афористичное круговое определение, однако оно, по всей видимости, справедливое.

С точки зрения анализа выбора, дело не в том, что мы «на самом деле» предпочитаем. Дело в том, как работает сама процедура выбора, какие факторы мы можем в ней выделить. Каким образом мы можем предсказать содержание выбора из одной лишь формы постановки вопроса? Свобода очевидным образом является мерой сопротивления ограничению, а неочевидным образом, она является положением дел до введения ограничений. Свободу нельзя делегировать. С точки зрения живого существа, обладающего эмоциями и когнитивными способностями, свобода – это исходное положение дел. Неестественны лишь искусственные ограничения, перед фактом которых человека могут в какой-нибудь момент поставить. Проблематично нам свобода явлена как череда поступков не встречающих обычного для них внешнего ограничения. Для каждого ограничения должны быть предоставлены хорошие обоснования, иначе организм реагирует на них негативно, как если бы, посредством ограничений, была нарушена работа каких-то его внутренних механизмов.

Мы видим, как результат нашего исследования контрастирует с тем, к какому пониманию свободы, через наследование традиции римского права, пришла философия. Измерять свободу в правах и благах, над которыми человек обладает политической властью и законодательно закрепленной собственностью – это все равно, что измерять общую популяцию какого-нибудь вида животных в таком их количестве и разнообразии, в каком этих животных можно наблюдать в зоопарке, анализировать их распорядок дня и составлять перечень предоставленных им возможностей. Реактанс наблюдается лишь как ответ на прямое ограничение, т.е. в качестве психологического импульса к восстановлению «свободы от». «Свобода для» должна, надо полагать, измеряться в степени неудовлетворенности отказом в просьбе, т.е. отказом в предоставлении тех возможностей, которых у просящего нет и не было, быть может, изначально. «Свобода для» есть привилегия патронажа, следствие щедрой опеки, дарованная позитивная возможность воздействия – иными словами, власть, право (то, в чем по сей день измеряется политическая свобода гражданских лиц). В природе такое позитивное вспоможение встречается между представителями одного рода в виде взаимопомощи, как следствие привязанности между родителями и детьми или между половыми партнерами, а также между подчиненными особями и теми, кто подчиняет их себе силой как следствие угрозы насилием за неподчинение. Имеется в виду та самая свобода, которую дают, как если бы никакой другой никогда и не было. Условием существования такой свободы всегда является другое живое существо, которое своими силами обязывается обеспечивать индивида возможностями. Исчислимостью такая свобода не обладает, так как нам нечего измерять в обязательствах властвующего перед подчиненным. Все эти обязательства умозрительны и держатся на честном слове. Измерить можно только действие.

Обратимся к первому в философской традиции анархо-индивидуалисту Максу Штирнеру. Он пишет, «если же они [представители государства] все же дают вам свободу, то они плуты, которые дают больше, чем имеют: они не дают вам тогда ничего им принадлежащего, а лишь краденый товар, дают вам вашу собственную свободу, свободу, которую вы сами должны были бы взять себе, и они дают вам ее только для того, чтобы вы ее сами не взяли и прежде всего не притянули к ответственности воров и обманщиков. В своей хитрости они отлично знают, что дарованная свобода все же не есть свобода, ибо только та свобода настоящая, действительная, плывущая на всех парусах, которую сами себе берут, следовательно – свобода эгоиста. «Дарованная» свобода тотчас спускает паруса при всяком шторме и при безветрии, ее нужно постоянно слегка – не слишком сильно – раздувать» [27.С.211]. Здесь мы сразу замечаем две вещи. Первая – свободу Штирнер все равно понимает, как нечто, что можно взять, причем силой. Другого и не следует ожидать, учитывая, что момент собственности вынесен прямо в название его работы. Иронично, но выясняется, что между Штирнером и Гоббсом в широкой философской перспективе гораздо больше общего, чем можно было бы ожидать. Вторая – хоть он и имеет в виду эту самую сугубо политическую свободу, и в самом деле, ни одна инстанция на свете, в действительности никому никакой объективно измеряемой, с нашей точки зрения, свободы не дает.

Свобода, так или иначе предполагающая хозяина, который ее дарует, ничего общего не имеет с действительной психологической потребностью. Для людей это всегда было очевидно, ощущали ли они эту потребность на своем примере, или на чужом. Любое самоограничение, основанное на страхе насилия – это форма рабства, питающаяся коллективным взаимным отчуждением и отвратительной рабской любовью, смешанною с навязанными представлениями о чести и долге. Мы выяснили, что у большинства людей есть прекрасная возможность на примере собственного ощущения понимать, что свобода и ограничение из себя представляют. Никогда такие вещи как рабство не считались и не будут считаться нормой для существ, у которых свобода явлена в виде психологической потребности – «Рабство всегда считалось чем-то по меньшей мере позорным и отвратительным. Оно марало всякого, кто имел к нему отношение. Особое презрение вызывали работорговцы, имевших репутацию бесчеловечных мерзавцев. В истории аргументы, служившие нравственным оправданием рабства, редко когда принимались всерьез даже теми, кто их разделял» [11.С.171]. Невозможно также довольствоваться собственной «свободой для», понимая скольким окружающим в такой свободе отказано – это прямое ограничение даже для неё самой, ведь мы социальные существа, а значит, сколько бы мы ни были свободны индивидуально, будучи окружены бесправными рабами, мы, в виду наличия у нас эмпатии и прочих просоциальных механизмов, не сумеем хоть какую-нибудь радость извлекать из собственного набора прав. Такая радость была бы злорадством над несчастьем и невежеством тех рабов, с участью которых мы в лучшем случае соглашаемся, а в худшем намеренно ей способствуем. Не может быть теории «свободы для», которая бы не зависела от вечно изменяющегося положения дел в обществе и не потакала бы прихоти того или иного меньшинства, находящегося у власти при действующем политическом режиме.

Феноменология свободы, тем самым, обнаруживает в качестве исходного аподиктически очевидного своего элемента именно ограничение, сопровождаемое связанным с ним раздражением разной степени интенсивности. Конституирование свободы предполагает указание на преодоление мыслимого набора этих самых ограничений, имеющих при том ценностно негативный окрас, то есть мало общего имеющих с отстраненным сугубо теоретическим восприятием вещей таковыми, каковы они для нас даны в определениях. Актуализация свободы равна конституированию ограниченных извне интенций (вариантов поведения, говорения, мышления) как более ценных, представляющих больший интерес в виду своего особого модуса данности (запрещенных, урезанных, кем-то с какой-то целью отнятых и т.д.).

Свобода выражается как интенция второго уровня по отношению к ограничению, то есть как интенция об интенциях. Ее ноэматическое ядро может заключать в себе ретенционально удерживаемое ощущение, имевшее место до ощущения внешнего принуждения, то есть на деле удержание этих контрастирующих ощущений в единстве сознания, направленность актуальной интенции на данное единство. Эдмунд Гуссерль полагал, что всякое сознание различия предполагает прежде всего совпадение в единстве сознания [13.C.48]. Ноэма поведения дана сознанию как ноэтически ограниченная, эта интенция сознается разом с любой другой «нормальной», не имеющей этого запретительного ноэтического компонента, уже в рамках новой интенции, которая служит, в свою очередь, платформой для аксиологического преобразования исходной ноэмы поведения в более ценную. Говоря здесь о сознании свободы, мы должны дополнить, что, употребляя слово «ощущение», мы имеем в виду выделенную из гилетического потока данность. Наши выводы не противоречат тому, какой феноменологический аспект в своей теории реактности усматривал сам Джек Брем. У него мы видим лишь дополнительный акцент на осознании реактности, которое, если оно происходит (что далеко не обязательно будет иметь место), влечет за собой повышенное внимание к собственной способности направлять свои действия и внимание к своему поведению в целом [32].

Гуссерль предлагал рассматривать всякое сознание как имплицитно обладающее горизонтом пустых интенций – «Вещь с необходимостью даётся лишь «способами явления», с необходимостью ядро «действительно репрезентируемого» окружено при этом, по мере постигнутости, горизонтом не собственно данной «соприданности» и более или менее туманной неопределённости» [12.C.132]. Запрет до той степени, до какой он имеет силу себя выразить средствами мышления, необходимо нарушает само устройство восприятия, то есть не просто добавляет и наполняет новую интенцию, извлекая ее из постоянно расширяющегося горизонта пустых интенций, но нарушает работу самого этого горизонта, уничтожая казалось бы вещи, еще и не актуализированные, уничтожая саму протенционально мыслимую возможность наполнения этих пустых интенций. В работе сознания, с другой стороны, ничего принципиально при этом не меняется – мы вместо одного способа мыслить, практикуем другой. Действительную же разницу мы можем ощутить, нарушив феноменологическую установку и обратившись к данным опыта, из которого хоть и нельзя моментально дедуцировать источник происхождения этой когнитивно-эмоционально ощутимой разницы между свободой и несвободой, однако во многих аспектах такой поворот продуктивен, что мы и попытались емко продемонстрировать выше.

В научном смысле освобождает прямое действие, уничтожающее ограничение. Такую свободу мы считаем действительной. В феноменологическом же смысле освобождать способна, например, философия. Философия есть рефлексия в отношении иначе некритически воспринимаемых жизненных процессов, предрассудков и верований. Занимая при помощи философии относительно себя и своей жизни стороннюю позицию критика и наблюдателя, мы, в идеале, делаемся свободны на мгновение от субъективности, освобождаемся от непосредственного влияния эмоций, ведь держим их теперь в уме уже в качестве данного нам к рассмотрению и рациональному воздействию объекта, отличного от нас самих. Обе эти свободы негативные – вторая лишь подменяет освобождение действительное на освобождение «духовное».

Мы можем теперь поразмышлять о естественном происхождении механизмов, задействованных в осмыслении мифов о дьяволе (злом искусителе). Ситуация «я это хочу, мне это нельзя, но оттого еще больше хочется» для нас теперь становится куда прозрачнее. Злой дух искуситель – запущенный случай ОКР, то есть совокупность навязчивых мыслей, которые человек не может подавить в виду того, что воспринимает их как неконтролируемые и неизбежно ведущие к реализации в действии. Высокий PR эти процессы усугубляет, превращая жизнь свободолюбивого индивида в экзистенциальный ад. Навязчивые мысли человек начинает отличать от собственных, однако собственными они от этого быть не перестают, как не перестает быть собственным и отличенный от индивида им самим его законодательный, ответственный за его тело разум.

ОКР может быть следствием пережитой травмы или следствием перфекционизма как черты личности, однако, коренная причина возникновения ОКР как явления по сей день неизвестна. Существует мнение, что в эволюции психики ОКР имеет предостерегательное значение. Данное расстройство может быть понято как экстремальное проявление стратегии избегания вреда. ОКР встречается во всех культурах. Проявления этого расстройства больше всего напоминают ритуальное поведение, служащее поддержанию порядка и регулярности, сохранению существующих границ и строго разведенных категорий. Повторение действий до тех пор, пока не станет «хорошо», чрезмерная упорядоченность, ритуалы мытья рук, болезненная обеспокоенность риском навредить другим, избыточная запасливость – все это есть патологическое искажение механизмов избегания вреда [37]. Когда у человека возникают неприятные для него самого мысли о возможности причинения вреда другим – это не свидетельство его морального разложения, а, напротив, свидетельство его глубокой обеспокоенности такой возможностью. Мозг обременяет человека такими мыслями именно в попытке предотвратить подобное поведение.

Общественные регуляции служат внешней инстанцией, сильно ограничивающей спектр приемлемых действий и мыслей. Социальность соткана из запретов. Потому, например, Ницше видел Шопенгауэра Мефистофелем, среди толпы лицемеров, замалчивающих свои истинные мнения и желания – «говорить правду в лицо – другим людям это кажется проявлением злобы, ведь консервацию своих недомолвок и уверток они считают долгом гуманности и думают, будто только злобный человек может своей правдивостью растоптать их игрушку» [17.С.207]. Вот так отец лжи оказывается единственным, кому до истины есть дело. Многие добродетели являются производными от демонизации. К примеру, совесть – ничто иное как супер-эго, интернализованные внешние социальные требования, которые человек рационализирует и считает уже собственными моральными принципами: «она [совесть] погоняет его грубо и жестоко, запрещая ему радость и счастье, превращая его жизнь в искупление некоего таинственного греха» [22.С.109]. Совесть – это продукт извращенного протестантского представления о природе человека.

Существующая у нас потребность в восстановлении потерянной свободы на всех уровнях заставляет людей внутренне сопротивляться любым внешним ограничениям, что помещает в нашу когнитивную жизнь еще больше тех самых неприятных мыслей – словом, неприятность свою они заимствуют напрямую из того, что в обществе осуждается. Хорошо, когда на ограничение свободы человек немедленно реагирует вовне, если она для него так «принципиальна», но как быть, когда последствия у такой реакции грозятся быть фатальными? Потому мы теперь и говорим, что в экзистенциальном смысле дьявол – это, если угодно, задавленная свобода. Свобода, которой человеку не хватает, для восстановления которой он ничего не предпринимает вовне. Всякий сознаваемый запрет подобные представления лишь подпитывает. В Западноевропейском сознании этот миф о дьяволе прочно укоренился. Как пишет Шпенглер, «великим мифом Возрождения был именно этот, и без него мы не поймем пышной, подлинно готической мощи этого антиготического движения. Люди, не ощущавшие дьявола вокруг себя, не могли бы создать ни «Божественной комедии», ни фресок в Орвьето, ни росписей сводов Сикстинской капеллы. Лишь на исполинском фоне этого мифа в фаустовской душе выросло ощущение того, чем она является. Затерянное в бесконечности «я» – всецело сила, однако в бесконечности величайших сил – бессильная; от начала и до конца воля, однако полная страха перед своею свободой» [26.С.303].

Любому занятию, чтобы оно обладало смыслом, необходим жар сопротивления. Ничто так не мотивирует к активному действию, как осознание препятствий и ограничений, величайшее из которых – смерть. Смерть и свобода всегда шли рука об руку. Не страх смерти, но ее зрелое и холодное осознание делает свободу бесценной. Если человек свободен не на основании очевидности свободы, то свободен он, во всяком случае, в той мере, в какой его недолговечность ему наглядна. Сугубо позитивное занятие всегда будет сознаваться как излишнее и тщетное, ведь как в нашей природе, так и в нашей культуре все несет на себе отпечаток нехватки – в еде, в других, во власти над ними, в пространстве для жизни, и, в том, что составляет конечную, неумолимо отдаляющуюся цель всякого интереса и любопытства. И в этом пессимизм нашего взгляда на человека – если отнять у него врага, то он его выдумает, лишь только бы не влачить пустую посредственную жизнь, в которой всякое позитивное изменение обречено быть вымученным и бессмысленным. Радость победы и преодоления – это соблазн, находясь во власти которого, мы никогда не начнем мыслить объективно, стремиться к полезному, а не к великому.

Реактанс как феномен помогает нам лучше понять действенность реверсивных стратегий маркетинга и обольщения. Если ситуацию выбора сконструировать таким образом, что некоторый вариант выбора будет максимально выгодно выделяться на фоне прочих в виду его искусственной ограниченности и табуированности, мы можем с большой вероятностью этот выбор предсказать. Если вам заранее известно о чьем-нибудь высоком уровне PR, этого человека вам легче будет убедить или обольстить, пользуясь его склонностью своим поведением восстанавливать свободы, которые вы искусственно ограничили. С одной стороны реверсивное пре-убеждение кажется чем-то экзотичным, но с другой очевидно, что культура во многих отношениях эксплуатирует это свойство нашей психики – большинство наиболее интересующих нас тематик так или иначе табуировано. Точный характер этой взаимосвязи установить бывает трудно. Отдельные образы табуируется потому, что зачастую являются для большинства людей ценными и постоянно вызывают конфликты, или, ценными они становятся в результате этой самой табуированности. С уверенностью можно сказать, что для людей с высокой реактностью более справедливым будет казаться второе. Но откуда в людях это есть? Откуда эта психологическая тяга к свободе?

Сопротивление внешней угрозе для живых существ – само собой разумеющееся требование, которое призваны удовлетворять соответствующие механизмы, стрессовые реакции и физическая способность к смертоносному насилию. Ограничение свободы, тем самым, может быть понято как опосредованная угроза, когда мы мысленно додумываем самые наихудшие варианты развития событий, или раз научившись это делать, разумеем наихудший исход при всяком внешнем ограничении и моментально на него реагируем. Вербальный запрет – это не действительное само по себе ограничение. Мы лишь задействуем свою способность к планированию и додумываем его межличностные импликации, то, каковой эффект этот запрет возымеет в отношении окружающих людей к нашему поведению. Строго говоря, мы, сталкиваясь с запретом, воображаем себе не ограничение свободы действия вообще, а ограничение свободы действия на глазах у других, ограничение нашей свободы в чужих головах. Существует ли фиксируемое реактное поведение в ситуациях, где источник ограничения вовсе не одушевлен, то есть, когда на конечный выбор и предпочтения индивида влияют, например, вполне случайные безличные трудности, с которыми ему пришлось столкнуться при взаимодействии с объектом, и которые настроили его против этого объекта и т.д.? Специальных исследований на эту тему, к большому сожалению, найти пока не удается, но мы уже можем кое-что предположить: не будем ли мы в таких случаях наблюдать то же самое раздражение и такую же попытку от него избавиться? Многое в понимании свободы, на наш взгляд, зависит от ответа на данный вопрос, отчего разработка соответствующего экспериментального метода нам представляется весьма и весьма желательной. Также очень важно установить, насколько фактор осведомленности испытуемого о стороннем наблюдении за его реакцией влияет на уровень сопротивления – и в случае интерсубъективного ограничения, и в случае безличного.