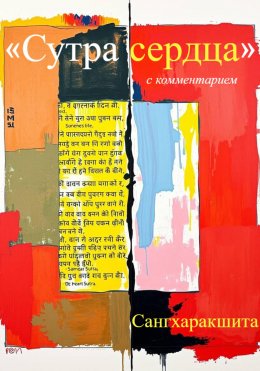

«Сутра сердца» с комментарием

Предисловие редактора

Есть места во Вселенной, где законы природы обращаются вспять, и такие «черные дыры» стоит признать совершенно реальным вызовом абсолютной истинности этих законов. Подобно этому, в сфере отношений между людьми есть документы, которые опровергают логику, скрепляющую их. Эти документы составляют свод литературы Праждняпарамиты или Совершенства Мудрости и призваны разрушить наши представления о том, что мы можем «уловить» подлинную суть буддизма, о том, что есть некая абсолютная основа реальности для оперирования ею с помощью логического ума. Согласно Праджняпарамите, хотя наш разум и открыл нам мгновенный доступ к кажущимся безграничными источникам информации и обучения, он в то же время представляет собой и основной ограничитель для нашего знания.

Должно быть, важный факт – особенно для нашего века, когда средства массовой информации играют такую большую роль, – что первой дошедшей до нас печатной книгой в мире была копия «Ваджраччхедика-праджняпарамиты», «Сутры Совершенства Мудрости, разящей как алмазная молния», поскольку традиция, к которой она принадлежит – все еще самая мощная из совершенных попыток разорвать оковы наших познавательных процессов перед лицом абсолютной реальности. Предназначенная для этой цели, она составляет – в особенности, «Алмазная Сутра» и «Сутра Сердца» – ключевые учения и тибетского буддизма, и Дзэн-буддизма.

Как бы ни были глубоки эти тексты, они бессмысленны, если их не читать – или, скорее, не принимать как руководство к действию – в качестве средства преображения собственной жизни. Именно такое понимание подлинной ценности духовных текстов, даже таких «трудных», как эти, наполняет все работы Сангхаракшиты. Хотя он известен в буддийском мире точностью и широтой своих познаний, прежде всего он учитель. Это особенно очевидно проявляется в настоящей работе, которая составлена из записей лекций и семинаров, проведенных Сангхаракшитой для членов и друзей буддийского ордена «Триратна».

Источник этой книги делает ее новой отправной точкой для издания работ Сангхаракшиты, поскольку она практически полностью представляет собой спонтанное устное учение. Стоит признать, что, напиши Сангхаракшита книгу о Совершенстве Мудрости, и стиль, и содержание, и построение заметно бы изменились. Однако так случилось, что он специально предпочел во многих случаях объяснять важные буддийские тексты или на лекциях, или в небольших группах людей, стремящихся углубить свою преданность идеалам буддизма, – а не писать книги об этих текстах.

Условия, в которых Сангхаракшита обсуждал эти тексты, имеют несколько последствий для комментариев, которые создаются теперь. Во-первых (хотя Сангхаракшита столь же точен в неформальной обстановке семинара, как и в письменных трудах, и это делает редактирование довольно простым), неформальная и расслабленная подача, которая сохранена в этой книге, будет не знакома тем, кто привык к его строго организованному и тщательно выверенному литературному стилю. Тот факт, что он общается с людьми, которых он знает, – на самом деле, во многих случаях он был их учителем – привносит тон личной заинтересованности и интимности в то, что он говорит, и этот тон не стоит искать в его литературных работах.

Во-вторых, содержание этих комментариев во многом определяется развитием семинаров. Это значит, что, хотя основные темы и важные детали текста добросовестно объясняются, Сангхаракшита в то же время всегда готов под влиянием беседы отойти от подробного обсуждения текста, чтобы охватить более широкий круг вопросов. То, что у Сангхаракшиты, как учителя, которому необходимо реагировать на текущую духовную ситуацию людей, присутствующих на семинаре, были свои практические задачи, привносит в обсуждение особенности и выводы, которые не вошли бы в сферу чисто научного комментария. Однако для достижения краткости и ясности, а также непрерывного течения объяснений Сангхаракшиты вопросы и реплики участников семинаров были убраны, а повороты и отвлечения в обсуждении до некоторой степени сглажены.

В-третьих, материал, собранный воедино в этой книге, принадлежит к самым разнообразным периодам развития буддийской общины «Триратна», основанной Сангхаракшитой в 1967 году. В годы ее формирования Сангхаракшита особенно часто использовал лекции и семинары для того, чтобы придать духовное направление движению в целом. Таким образом, его подход к обсуждаемому тексту, а также его выбор во многом зависели от того, какой аспект Дхармы необходимо было подчеркнуть в то время.

Самый ранний материал в этой книге, который появляется в ней в качестве короткого комментария к «Сутре Сердца» и введения к «Алмазной Сутре», был первоначально преподнесен в качестве лекций, которые были предназначены как раз для того, чтобы заронить семена двух крайне важных буддийских текстов в свежую почву очень молодого буддийского движения.

Семинар по «Ратнагуне-самчаягатхе» проходил в 1976 году в Падмалоке, деревенском доме неподалеку от Норвича, который и теперь остается важным ретритным центром для мужчин в «Триратне». Как вспоминает Дхармачари Субхути, результатом этого семинара стал общий рост вдохновения и ослабления пуританских ценностей – упорного труда, что нанесло вред расписаниям работ и привело к необходимости радикального переосмысления методов, которые использовались для ускорения проектов внутри «Триратны». Внезапно оказалось, что человека нельзя даже убедить вынести мусор, если он лично не чувствует к этому вдохновения.

Как выяснилось впоследствии, развитие движения не оказалось в застое в результате этого признания первичности духовных ценностей над временными задачами. К 1982 году ежегодно проводились ретриты посвящения в Тоскане, проходившие в течение трех месяцев в конце лета, и именно там состоялся семинар по «Алмазной Сутре». Когда посвящения закончились, новые члены Общины разделились на группы и чередовали обучение со сбором урожая маслин. Чтобы вообразить обстановку, в которой проходил семинар, нужно представить поблекшее итальянское великолепие – комнату с высоким потолком, окрашенные в теплые тона стены, бархатные занавеси, темно-красные терракотовые изразцы и длинное полено в камине. Однако эта приятная обстановка совершенно не соответствовала той уединенной атмосфере, в которой Сангхаракшита вел семинар. На самом деле, по временам его слушали лишь один-два человека, хотя, как вспоминает тот же Субхути, открытия, которые совершал Сангхаракшита в «Алмазной Сутре», пробуждали благоговение в любом, кто все-таки оставался.

И, наконец, стоит упомянуть еще один семинар, значительные отрывки которого вошли в эту книгу. Семинар проводился в Абхирати в 1974 году, огромном разрушающемся здании в норфолкской деревушке Титлшел. Предметом его стала ранняя, но очень значительная работа Д. Т. Судзуки, «Основные принципы буддизма Махаяны». Как и в случае с другими ранними семинарами, община «Триратна» подготовила особую программу для его участников. На сей раз Сангхаракшита обозначил ее как осознание важности ясного и критического мышления и понимание разрушительных последствий «мичча-диттхи» или «ложных воззрений». Перед теми, кто был на семинаре в течение десяти дней, во многом приоткрылась завеса духовной тайны, окружающая «высшие учения» буддизма, и, выражаясь словами одного из участников, Нагабодхи, этот опыт был одновременно вдохновляющим и обескураживающим. Главной мишенью Сангхаракшиты была неразбериха и замешательство, от которых страдали западные буддисты в результате, в частности, стремления многих мыслить в рамках «преодоления духовного материализма» (цитируя название самой читаемой книги по буддизму того времени). В процессе этого он также неожиданно предложил особое буддийское средство выхода за пределы параллельных сфер замешательства и искусственного мышления, которые во многом искажают западную духовную и интеллектуальную жизнь в наши дни.

Если результатом объединения этих лекций и семинаров, с их несопоставимыми углами рассмотрения буддийского воззрения, стало ясное и единое утверждение сущностных принципов буддизма, просвечивающихся в Праджняпарамите, то это потому, что учение Сангхаракшиты основывается на (к настоящему времени) уже пятидесяти годах размышлений над этими принципами. Тем не менее, будучи англичанином с богатым и разнообразным опытом практики буддизма в Индии и на Западе, он также способен оживить внушающий трепет предмет разговора анекдотами, одновременно веселыми и поразительными, со значительной долей здравого смысла. В результате перед нами живая и впечатляющая оценка реальных вопросов и трудностей, встающих перед западными людьми, живущими в конце двадцатого столетия, которые хотят использовать мудрость и руководство традиционных буддийских текстов.

Ряд людей внесли значительный вклад в подготовку этой книги. Сам Сангхаракшита материально поддерживал, поощрял проект и сотрудничал в нем на всех его этапах. Далее я должен отдать должное упорному труду всех тех, кто помогал в расшифровке магнитофонных записей, в особенности директора отдела расшифровок Шилабхадру. Мне бы также хотелось поблагодарить Карен Стаут, Нагабодхи и Шантавиру за значительную помощь в редактировании и вычитке расшифровок. Штхирамати, сотрудник Колледжа Вулфсон в Оксфорде, превзошел самого себя, чтобы обеспечить меня последними академическими трудами по теме данной книги, а Субхути, не раздумывая, любезно согласился погрузиться в свои воспоминания о давних семинарах для этого предисловия. Алфавитный указатель был составлен Хелен Арджент. И, наконец, мне бы хотелось выразить свою признательность тем людям, которые предоставили мне средства для запуска проекта «Произнесенное слово», а именно, Куламитре, Махаратнаприйе, Сатьяарье и Нагабодхи, а также фонду «Виндхорс», финансируемому «Виндхорс Трейдинг», за их постоянную финансовую поддержку.

Джинананда,

редактор проекта «Произнесенное слово»,

Буддийский центр Западного Лондона,

Март 1993 г.

Мы используем слова, чтобы освободиться от слов,

до тех пор, пока мы не достигнем чистой бессловесной сути.

Ашвагхоша

Традиция Совершенства Мудрости

Праджняпарамита заключается в видении реальности повсюду, в любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах.

Три текста, рассматриваемые здесь вместе, хотя и разделены по времени пятью веками, принадлежат к одной и той же группе сутр Махаяны – сутрам Праджняпарамиты, или Совершенства Мудрости. Прежде чем рассмотреть их по отдельности, следовательно, может быть полезным рассмотреть связи между ними и объяснить слова, которые мы используем. Что такое Праджняпарамита? Что такое сутра? И что такое, в конце концов, Махаяна?

Люди начали записывать учения Будды лишь спустя примерно четыреста лет после его смерти. К тому времени появилось несколько школ буддизма, и тексты, которые они начали создавать, отражали различия между ними. Большой корпус учений сохранился в Шри-Ланке на древнем языке пали и представлял Три Драгоценности – Будду, Дхарму (учение Будды) и Сангху (духовную общину) во многом в их историческом контексте. Эти тексты, имеющие фундаментальную значимость, почитаются все еще существующей школой буддизма Тхеравады как представляющие собой буквально произнесенное Буддой, и считается, что лишь они исключительно составляют каноническую литературу буддизма.

Однако, несмотря на это утверждение о монополии Палийского канона в качестве учений Будды, примерно в то же время стали появляться и другие тексты, созданные иными школами, и они скорее стремились выразить дух учения Будды, а не просто сохранить его буквально. Они представляли собой движение, которое, признавая ценность форм дисциплины и вероучения, которые дошли до него, сосредотачивалось на сохранении чистого видения Дхармы в качестве живой духовной силы. В результате последователи этого движения, называвшие его Махаяной, или «Великой колесницей», в противовес Хинаяне, или «Малой колеснице», не отождествляли Дхарму ни с каким особым набором священных слов. И, на самом деле, не стоит думать об их канонических текстах, как о записях учения, переданного в определенном историческом контексте. Поэтому для канона Махаяны не существовало ограничений, и он создавался в течение гораздо более длительного периода, нежели Палийский канон.

Конечно, не стоит забывать, что тхеравадины не признают самого наименования Хинаяна. Если быть честным, будет более точным называть Хинаяну чисто литературным явлением, поскольку вероятность встречи во плоти с настоящим хинаянцем на самом деле незначительна. Термин «Хинаяна» полезен лишь для указания на ранние школы, а также на более поздние школы, такие, как школы Сарвастивадинов и Саутрантиков, от которых школы Махаяны явно отличаются. Используя этот термин подобным образом, не стоит придавать ему уничижительного смысла.

Буддийские канонические писания дошли до нас во множестве форм, из которых наиболее важна сутра – санскритский эквивалент палийского «сутта». Это буквальная запись учения, произнесенного Буддой, или беседы, в которой Будда принимает участие, обычно играя ведущую роль. Она может быть короткой – даже длиной в несколько строк – или может составлять многие тома. Есть сотни сутр, некоторые в первоисточнике, на пали или санскрите, а другие сохранились лишь в китайских или тибетских переводах. Что между ними общего, так это то, что все они представляют собой переданное Буддой.

То, как эту передачу можно отличить от любых других религиозных текстов, естественным образом вытекает из того, кем является Будда. Если коротко, Будда – это тот, кто мудр, пробужден – иными словами, Просветлен. Слово «Будда» происходит от корня, означающего «знать» или «понимать», так что оно значит «тот, кто знает» – тот, кто видит реальность лицом к лицу, кто ощущает реальность полно и целостно на всех уровнях своего существования. Сутра, следовательно, представляет собой выражение Просветленного ума – выражение, можно даже сказать, Просветленного ума как такового. Это передача из сердца реальности, истина существования, говорящая с истиной в нас или даже взывающая к ней. Когда мы читаем сутру – по крайней мере, если мы восприимчивы в чтении – мы соприкасаемся с высшим уровнем существования, высшим уровнем сознания.

Группа сутр, известная как Праджняпарамита, определенно, составляет самую обширную и, вероятно, самую важную группу сутр Махаяны. Главный предмет этого многотомного собрания – запредельная мудрость. Но что это за мудрость? Как она отличается (если вообще отличается) от мудрости, которую мы открываем в литературе о мудрости других времен и культур? И вообще, что мы имеем в виду, когда говорим о «литературе о мудрости»?

«Литература о мудрости», на самом деле, может значить довольно многое. Во-первых, есть собрания поговорок и мудрых высказываний, в которых заключены глубокие и зрелые размышления о жизни на благо юношества и будущих поколений. Иногда такую литературу называют афористической, и она включает в себя такие труды, как «Элегии» Теогниса, «Книгу Речений» и индуистскую «Хитопадешу», собрание коротких историй и высказываний. В современной литературе особенно богата французская традиция афоризмов, но в ней нет недостатка и в других языках – можно вспомнить доктора Джонсона, Эмерсона, эссе Шопенгауэра и т. д.

Мудрость в смысле чего-то такого, что проникает за пределы мира, чего-то, что приближается к трансцендентному, представлена в апокрифах «Книгой Мудрости Соломона» (хотя она и отзывается мудростью в более обыденном смысле), в неоплатонической и гностической литературе. Некоторые ученые готовы даже поспорить, что мудрость в этих текстах можно сравнить с Совершенством Мудрости, на тех основаниях, что мудрость – универсальное явление. Например, выдающийся авторитет в области Праджняпарамиты, Эдвард Конзе, упоминал гностический образ Софии как своеобразную параллель буддийскому понятию праджни. Несомненно, в литературе Совершенства Мудрости есть тенденция восхвалять Праджняпарамиту как Мать всех Будд – возможно, толчком к появлению этого названия послужило то, что слово праджня женского рода с точки зрения грамматики, но смысл этого символизма лишь тот, что именно Совершенная Мудрость делает Будду Буддой; мудрость «рождает» Будд в этом смысле. София, с другой стороны, в равной мере и космологическая идея, как и идея, связанная с мудростью в строгом смысле слова1. Что касается символизма яб-юм в Ваджраяне, будет справедливо сказать, что в каком-то смысле все супруги являются воплощениями Праджняпарамиты – их даже иногда называют праджнями. Однако было бы серьезной ошибкой принять этот символизм буквально, как будто он предполагает своего рода сексуальную дифференциацию на уровне запредельного (Сангхаракшитой).

Слово «праджня» имеет точное и довольно определенное значение. Оно происходит от санскритского корня «джня», что означает «знать», которое усиливается эмфатической приставкой «пра». «Праджня» – это не просто знание, это высшее или даже высочайшее знание, знание в полном смысле этого слова, знание с большой буквы «З». Но знание чего? Каков объект высшего знания? Ответ на это во всей буддийской литературе, во всем буддийском учении вполне однозначен. Праджня – это знание реальности, она означает знание вещей, как они есть, в их окончательной глубине, их абсолютном запредельном измерении.

Чтобы быть еще более точным, согласно традиции Хинаяны, знание реальности состоит в видении того, что мы обычно воспринимаем как людей и вещи внешнего мира, в виде того, что формально называется «дхармами». Слово «дхарма» означает «учение» или «доктрина» в некоторых контекстах, но здесь оно имеет другой смысл. Когда вы достаточно близко смотрите на кого-то или на что-то, когда вы анализируете это достаточно глубоко, вы, в конце концов, обнаруживаете не что иное, как поток безличных, психофизических процессов. Именно эти конечные психофизические элементы или явления называются дхармами. Открытие атомной физики, возможно, помогает нам уловить этот аспект буддийского учения, но только до определенной степени, поскольку буддизм применяет этот анализ к уму, а не только к материальной вселенной.