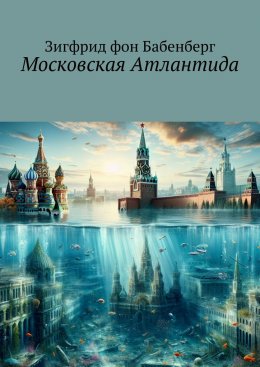

Московская Атлантида

© Зигфрид фон Бабенберг, 2025

ISBN 978-5-0067-7819-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Москва, которой уже нет

Дорогой читатель!

Перед тобой волшебные осколки той Москвы, которую мы почти потеряли. Той Москвы, где дома умели смеяться, переулки знали все тайны, а булыжные мостовые помнили шаги и Пушкина, и Ваньки-дурачка.

Я долго собирал эти истории – по крупицам, как старьёвщик, роющийся на Хитровке. Находил их:

В запахе московских булочных В воплях чаек над Москвой-рекой, так похожих на крики давно снесённых рынков

Эти сказки – не про «было». Они про «есть».

Потому что старая Москва никуда не делась. Она просто:

Спряталась в дворах-колодцах Притворилась новоделом Затаилась под асфальтом, как Златоглавый Змей из наших сказок

Читая, ты почувствуешь, как:

От Хитровки пахнет дегтем и кислыми щами Мясницкая звенит серебром купеческих счётов А Ивановская горка посмеивается в кулачок над своими кривыми этажами

Важное предупреждение: После этой книги ты начнёшь:

Видеть лица в резных наличниках Слышать шёпот в скрипе старых лестниц Замечать, как тени на стенах складываются в знакомые силуэты

Это не побочный эффект. Это Москва начинает узнавать тебя в ответ.

Так что устраивайся поудобнее.

Поверь, дома читают тебя так же внимательно, как ты – их.

Автор, который однажды ночью явственно услышал, как атланты у Никольских ворот переругиваются из-за сквозняка.

Сказка о Граде-Невидимке

и трёх его хранителях

В те времена, когда Москва была ещё юной, а улицы её вились, как ручьи весенние, случилось великое чудо – родился Град-Невидимка. Не городом земным был он, а душою Москвы, что жила в стуке копыт по брусчатке, в перезвоне колоколов, в криках разносчиков.

И были у этого Града три хранителя:

Первый – Хитров-Скоморох, рыжий да весёлый, с глазами, что видели всё насквозь. Жил он на дне бутылки да на кончике языка, в трактирах, где сходились князья и воры. Его царство – кривые переулки, где каждый камень помнил сто историй, а каждый двор хранил свою тайну.

Второй – Мясницкий-Купец, дородный, с окладистой бородой, в кафтане, расшитом золотыми нитями. В его лавках и амбарах кипела жизнь – тут и сахарные головы, и заморские вина, и книги, что пахли мудростью веков. Его счётные книги были длиннее рек, а богатство – больше, чем в казне царской.

Третий – Златоглавый-Старец, седой, с глазами, как небо перед рассветом. Жил он в тени церковных куполов, а молитвы его были так чисты, что ангелы прилетали послушать. Его сила была в колокольном звоне, что разгонял тучи над городом.

Но пришли иные времена.

Сначала ушли трактиры Хитровы – их стены, пропитанные вековыми историями, снесли за ненадобностью. Хитров-Скоморох пытался сопротивляться, но как шуту противодействовать новому порядку? Остались от него лишь обрывки песен, что ветер иногда напевает в подворотнях.

Потом пришёл черёд Мясницкого-Купца. Его лавки переделали под конторы, золото конфисковали, а книги сожгли. Только в подвалах некоторых старых домов до сих пор пахнет пряностями да кожей – это его дух бродит, не находя покоя.

Последним пал Златоглавый-Старец. Колокола сбросили, купола снесли, а сам он, ослепший от слёз, ушёл под землю, унося с собой последние молитвы.

Но вот что удивительно – Град-Невидимка не исчез.

Он спрятался в трещинах старых стен. В узорах на потолках метро. В запахе булочных, что до сих пор пекут калачи по старинным рецептам.

Иногда, в тихие вечера, когда город затихает, можно услышать:

В районе Чистых прудов – смех Хитрова-Скомороха На Мясницкой – стук счётов Мясницкого-Купца А под Красной площадью – шёпот Златоглавого-Старца

Они ждут. Ждут, когда новые хозяева города вспомнят старые обычаи. Когда колокола снова зазвонят, когда на брусчатку вернутся телеги, когда в переулках снова зазвучат настоящие истории.

А пока…

Если вам когда-нибудь покажется, что за спиной кто-то стоит – не оборачивайтесь. Это просто старая Москва смотрит вам вслед. И, быть может, вздыхает.

Не конец это. Не начало. Просто – страница в большой книге, что пишется веками.

Послесловие старого звонаря: «Города не умирают, покуда живёт память о них. А память – она в камнях мостовых, в названиях переулков, в рассказах бабушек у подъездов. Храните её, и тогда, глядишь, проснётся однажды Град-Невидимка ото сна…»

Сказка про Ивановскую Горку и весёлых надстроечников

Жили-были в Москве, на самой что ни на есть Ивановской Горке, старинные домики – пузатые, разноцветные, с резными наличниками и тайными ходами между чердаками. Жили не тужили, грелись на солнышке да посмеивались над новомодными домами-коробками.

Но однажды пришла революция-переделка и говорит: – Будете теперь, домики, выше ростом! Народу жить негде – надстраиваем этажи!

Заскрипели старые брёвна, застонали кирпичи: – Да мы же не для этого строились! Нас так красиво складывали – чтоб глаз радовался, а не чтоб как грибы после дождя расти!

Но кто ж их слушает? Пришли весёлые надстроечники – бригада мастеров на все руки:

Петрович-Косорук – у него уровень был кривой, зато оптимизма – хоть отбавляй. Федя-Балконник – любил прилепить балкончик там, где никто не ожидал. Над входом? Запросто! Над соседским окном? Ещё лучше! Ванька-Кирпичный Алхимик – умел из трёх старых кирпичей сделать пять новых. Волшебник, да и только.

И началось!

Дом купца Сысоева (бывший розовый, а теперь в пятнах свежей штукатурки) вдруг обзавёлся четвёртым этажом, который торчал, как шляпа набекрень.

Особняк с мезонином (когда-то гордость переулка) внезапно отрастил дополнительные окошки, глядевшие в разные стороны, будто после ссоры.

А старая галантерейная лавка и вовсе превратилась в дом-матрешку – этажи лепили один на другой, пока верхние окна не стали похожи на глазки испуганной совы.

Но самое смешное случилось с домом с атлантами.

Те самые каменные великаны, что веками держали балкон, вдруг очутились по пояс в стене – новый этаж сел им прямо на плечи!

– Эй, люди! – возмущались атланты. – Мы тут красоту держали, а не квартиру для вашего троюродного кузена!

Но Москва есть Москва – прижилось.

Теперь, если пройтись по Ивановской Горке, можно увидеть:

Дом-торт – где каждый этаж печёт себе, как ему вздумается. Дом-недоразумение – где окна третьего этажа смотрят ровно в стену соседа. Дом-оптимист – у которого пятый этаж уже 100 лет обещают достроить.

А по ночам, говорят, старые домики вздыхают, новые этажи поскрипывают, а каменные атланты тихо ругаются на непосильную ношу.

Но утром – снова стоят. Кривые, но гордые.

Мораль: Москва никогда не строится – она всегда достраивается. И в этом её прелесть.

P.S. Если увидите дом, где окна не совпадают с этажами – не пугайтесь. Это просто Петрович-Косорук постарался.

Города, как люди, – рождаются, меняются и умирают. Но если человек оставляет после себя память в фотографиях и письмах, то город – в камнях, названиях переулков и обрывках старых газет.

Эта книга путешествие по Москве, которую вы никогда не видели. По городу, который растворился во времени, но не исчез бесследно.

Хитровка – здесь, среди вонючих трактиров и ночлежек, рождались гении и пропадали неудачники. Это место, где за копейку можно было купить и водку, и спасение души.

Мясницкая – улица контрастов, где купеческая спесь сталкивалась с революционным безумием. Ее магазины, церкви и доходные дома видели больше, чем написано во всех учебниках истории.

Московская Атлантида – исчезнувший мир храмов, монастырей и тихих дворов. Мир, который взорвали, разобрали на кирпичи и закатали в асфальт. Но его призрак все еще бродит по столице.

Эти рассказы – не ностальгия. Это попытка воскресить голоса тех, кто жил, любил, страдал и умирал на этих улицах.

Откройте книгу – и вы услышите, как скрипят фонарные столы, как шепчутся тени в переулках, как смеется пьяный поэт у стены Хитровского рынка.

Москва не забыла. Просто ждала, когда кто-то расскажет ее историю.

Читайте. Вспоминайте. Удивляйтесь.

(А потом закройте окно – вдруг что-то шелохнется в темноте…)

Список исторических районов Москвы

Вот список исторических районов Москвы с краткой характеристикой каждого:

1. Китай-город Древнейший район после Кремля Центр торговли с XVI века Сохранил фрагменты стены Китай-города Здесь находился Гостиный двор и первые банки 2. Белый город Историческая территория внутри стен Белого города (ныне Бульварное кольцо) Аристократические особняки XVIII – XIX вв. Место расположения храма Христа Спасителя 3. Земляной город Территория между Белым городом и Садовым кольцом В XIX веке – район мещан и разночинцев Сохранил старую планировку улиц 4. Замоскворечье Купеческий район за Москвой-рекой Классические купеческие особняки Центр старообрядчества Описан Островским в пьесах 5. Хамовники Бывшая слобода ткачей (хамовников) Сохранил храм Николая Чудотворца в Хамовниках Район Льва Толстого (дом в Долгом переулке) 6. Пресня Рабочая слобода с XIX века Центр революционных событий 1905 и 1917 гг. Сохранил промышленную архитектуру 7. Лефортово Немецкая слобода Петровских времен Дворцово-парковый ансамбль Лефортово Исторический военный госпиталь 8. Симоново Древнее село с Симоновым монастырем Описано в «Бедной Лизе» Карамзина Сохранило фрагменты крепостных стен 9. Крутицы Бывшее подворье Крутицких митрополитов Уникальный Крутицкий теремок XVII века Сохранил атмосферу старой Москвы 10. Сущёво Бывшая стрелецкая слобода Сохранил храм Троицы в Листах Район народных промыслов 11. Ордынка Часть древней дороги в Орду Купеческие особняки и храмы Описана в русской литературе 12. Таганка Район ремесленников у Таганских ворот храм Мартина Исповедника Центр диссидентства в советское время 13. Басманная слобода Бывшая слобода пекарей (басманников) Архитектура от барокко до модерна Родина Василия Баженова 14. Мещанская слобода Поселение выходцев из Речи Посполитой Сохранила регулярную планировку Классические доходные дома XIX века 15. Якиманка Район за Москвой-рекой Сохранил храм Иоакима и Анны Месторасположения Третьяковки Каждый из этих районов сохранил уникальную историческую атмосферу и архитектурные памятники разных эпох.

Но повесть наша пойдет не по этому регламенту, а наперекосяк, как вольный ветер мотал меня залетного из Одессы по матушке Москве

– Полиция боялась заходить сюда ночью – слишком много «темных дел» творилось в переулках. Хотите ещё страшилок? Тогда – вперёд, в подворотни! Только смотрите, чтобы вас не увели в «Вязники»…

ХИТРОВКА: ИСТОРИИ ИЗ ПОДВАЛОВ

(со слезой, с хохотом да с бархатным лоском)

Эх, судари мои да сударыни! Перед вами – живая Москва, что из-под золотых куполов да сквозь щели бревенчатых слобод выглядывает. Здесь бараши царские шатры кроили, кадаши золотом ткани расшивали, а хитровские голыши под гармошку всю подноготную столицы выворачивали. Этот сундук с похабными да святыми байками, где: Кожа от барашей ещё пахнет дегтем Нитки кадашёвских ткачих до сих пор вплетены в городскую суть Гиляровский из угла подмигивает, а купцы-самодуры в гробах переворачиваются. Про автора (то бишь меня): Я – гуляка московских переулков, что: Слухом – под всеми заборами стоял Пером – все городские тайны на бумагу переложил Совестью – слегка подрастерял, зато хохотом – припас на три кабака Писал не чернилами, а:

Квасом – для крепости Слезой – для искренности Хреном – для остроты (спросите у Федьки-косого, как он царский шатёр прозевал!) Так что застёгивайтесь покрепче – сейчас понесёмся по московским ухабам! А коли где споткнётесь – не пеняйте: под ногами у нас не брусчатка, а кости да байки трёхсотлетние… Все совпадения с историей – случайны, все анекдоты – правдивы, а все покойники – хоть и молчат, да посмеиваются. (Автор, меж тем, уже сидит в углу трактира «Каторга» и заказывает новую кружку – для «вдохновения». )

– Эй, пацан, ты куда прешь? Тут не ходят! Я замер у кривой подворотни, откуда доносился хриплый голос. Из темноты вылез старик в стоптанных сапогах, щурясь на мой фотоаппарат. – Клады ищешь? Или души погибших снимать приперся? Так началось мое знакомство с Хитровкой.

ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ: ДОМ, КОТОРЫЙ ЕСТ ЛЮДЕЙ

– Вон те палаты, видишь? – старик, представившийся дядей Мишей, ткнул пальцем в облупленную стену. – Тут еще при царе Алексее Михайловиче люди жили. А потом – хлоп! – и ночлежка. В подвалах, слышь, по десять человек в комнате. Как селедки. Зимой – холод, летом – вонь. А знаешь, почему окна заколочены? – Нет… – Потому что отсюда прыгали. Кто от голода, кто от горя. А иные – так, просто с ума сошли. Я посмотрел на темные проемы. Казалось, из них до сих пор тянет холодом.

ВТОРАЯ ИСТОРИЯ: КЛАД КУДЕЯРА

– Копали тут все, – хрипел дядя Миша, разминая поясницу. – В семидесятых один чудак с металлоискателем пришел. Думал, сундук с золотом найдет. Выкопал кости. Человеческие. А золото… Он загадочно подмигнул: – Говорят, оно до сих пор здесь. Только искать надо не в земле, а в стенах. Раньше, слышь, кирпичи с дырками делали – туда монеты и затыкали. На черный день. Я машинально провел рукой по старой кладке.

ТРЕТЬЯ ИСТОРИЯ: ПРАВДА О ГИЛЯРОВСКОМ

– А вот тут твой Гиляровский сидел! – дядя Миша похлопал по замызганной лавке у трактира «Каторга». – Пиво пил, байки травил. Только вот про «ямы с ворами» – это он загнул. Не было тут никаких ям! Были подвалы, да. Но сидели там не воры, а бродяги. Мужики, которые работу искали. А полиция их – хвать! – и под замок. Чтобы по улицам не шастали. Я представил молодого Гиляровского, который, прихлебывая пиво, записывал в блокнот страшные истории.

ЧЕТВЕРТАЯ ИСТОРИЯ: ТУАЛЕТ НА ДВА ЭТАЖА

– Видишь эту дыру? – дядя Миша показал на полуразрушенную кирпичную будку. – Это ж история! Туалет на два этажа был. Внизу – для нищих, вверху – для господ. Только лестница сгнила. Вот и ходили все в одно место. А потом… Он засмеялся: – Один купец провалился. Сверху, значит, вниз. Так второй этаж и закрыли.

ПЯТАЯ ИСТОРИЯ: МАША И ЕЕ ДВОР

Мы свернули в узкий проулок. – Здесь Маша жила, – понизил голос дядя Миша. – Баба была – кровь с молоком. Всех кормила, всем помогала. А ночью… Он оглянулся: – Говорят, сводила счеты с обидчиками. Трупы потом в Яузу спускали. Но это так, байки… Ветер шевельнул ржавую цепь на воротах.

ЭПИЛОГ

– Ну что, напугал тебя? – хитро прищурился дядя Миша. Я молчал. Где-то впереди, во тьме переулков, завывала собака. – Ладно, иди. Только смотри… Его голос растворился в темноте: – Не сворачивай к Вязникам. Там до сих пор души бродят. Я вышел на освещенную улицу. За спиной Хитровка дышала тишиной.

Все описанные места существуют. И да – Вязники лучше обходить стороной.

КАБАК «КАТОРГА

(история с душой и сивухой)

– Заходи, милок, не бойся! – хрипло кашлянула полноватая хозяйка за стойкой, вытирая липкие пальцы о фартук. – У нас не то что у «Яра» – без пафосу, зато душевно!

Кабак «Каторга» – легендарная «питейная яма» Хитровки, куда захаживали: Воры «в законе» (обсуждали «дела» за столиком у печки) Нищие (меняли краденое на полштоф) Гиляровский (записывал байки, попивая дешевый портвейн) Полицейские (брали мзду и тут же ее пропивали)

Интерьер: • Пол – липкий от грязи, табака и чего-то мрачно-бурого • Лавки – с выдранными ножами узорами («это не граффити, а учет клиентов») • Окна – зарешеченные (чтобы не вылетали во время драк)

Меню 1890-х: • «Слеза коммерсанта» – водка с перцем (2 коп.) • «Вязниковский сурок» – тушенка неизвестного происхождения (3 коп.) • «Божий дар» – хлеб с плесенью (1 коп. за «благословение»)

Главные байки

«Стол №5» – где сидел легендарный вор Ванька-Каин (якобы приковал себя цепью, чтоб не утащили) «Призрак купца» – раз в месяц у печки появляется прозрачный мужик в цилиндре, требует вернуть кошелек «Рецепт от похмелья» – тут смешивали пиво с сажей («чтобы грязь изнутри выводить»)

Последний день «Каторги»: В 1910 году полиция закрыла кабак после «массовой потасовки с 7 трупами». Ныне на его месте – скромный двор с похабными граффити XIX века.

Если встать там ночью – до сих пор пахнет луком, махоркой и грехом. Проверено.

– Чё стоишь? – вдруг донеслось из темноты. – Наливай, давай!

КАБАК «КАТОРГА

(рассказ с хриплым голосом и перегаром)

– На троих, да покрепче! – хрипло бросил плечистый мужчина в рваном армяке, швырнуя на липкую стойку медяки.

Я прижался к углу, стараясь не привлекать внимания. Душный воздух кабака пропитался гремучей смесью махорки, перегара и чего-то кисло-сладкого. В полумраке коптили две сальные свечи, отбрасывая дрожащие тени на стены, испещренные ножевными зарубками.

– Эй, писака! – внезапно окликнул меня седой старик с лицом, изборожденным морщинами, как хитровские переулки. – Садись, коль пришел. Расскажу, как тут Ванька-Каин с цепью приковался!

Я осторожно опустился на шаткую табуретку.

«Слеза коммерсанта»

Старик – представившийся Пахомычем – шлепнул передо мной граненый стакан с мутной жидкостью.

– Пей, не бойсь. Это ж не то пойло, что ноне в «Яре» подают. Настоящая «Слеза коммерсанта»! – он хитро подмигнул. – Рецепт прост: хлебный спирт, перец да слеза ограбленного купца. Вон, видишь бутыль на полке? Говорят, сам Гиляровский последний глоток отхлебнул…

Я осторожно пригубил. Огонь распространился по горлу, вышибая слезы.

«Стол №5»

– Вон тот уголок видишь? – Пахомыч кивнул на замызганный стол у печки. – Место заказное. Тут Ванька-Каин, слышь, цепью приковался – чтоб ночью не утащили. Да только не помогло…

Он понизил голос:

– Пришли ночью, отпилили руку вместе с цепью. Так и нашли утром – рука висит, а Ваньки нет. Говорят, в Яузе потом всплыл… без языка.

Я невольно посмотрел на темный угол. В полумраке показалось, что оттуда на меня смотрит чья-то тень.

«Последний заказ»

– А вот и хозяин! – Пахомыч вдруг оживился.

Из-за занавески появился коренастый мужчина с лицом боксера-неудачника.

– Семен, глянь-ка, писатель к нам пожаловал! – крикнул старик.

Хозяин кабака тяжело опустился за наш стол, отчего табуретка жалобно заскрипела.

– Знаешь, парень, – начал он хрипло, – каждый вечер тут одно и то же. В девять – драка, в одиннадцать – труп. В полночь – полиция берет мзду. А утром… – он мотнул головой в сторону темного угла, – …утром опять открываем.

Внезапно дверь с треском распахнулась. На пороге стоял высокий мужчина в мокром плаще.

– Все, закрываемся! – резко сказал Семен, вставая.

Послесловие

Когда я выходил на хитровскую мостовую, за спиной раздался грохот. Оглянувшись, я увидел, как из двери кабака вылетает тело.

– Не оглядывайся, парень, – прошептал кто-то рядом. – Это они каждый вечер так… закрываются.

На следующий день я проходил мимо этого места снова. На дверях висел ржавый замок, а из-под порога выползал черный кот.

– Мяу, – сказал он мне и исчез в переулке.

P.S. Кабак «Каторга» действительно существовал на Хитровке. Последний раз его видели открытым в 1910 году. Говорят, иногда в дождливые ночи там до сих пор слышно звон стаканов и хриплое: «На троих!».

Бараши

Слобода у Петровского парка

Рассказ старого бараша с хрипотцой да прибаутками

«Эх-хе-хе… Сижу я, старый хрен, на завалинке, а внучок тычет в меня костлявым пальцем: «Деда, а правда, што у нас вся Москва под шатрами ходила?»

Как гаркну на него: «Не то што ходила – плясала, сучьё, под нашими тентами!

Гаврила-дед мой, царство ему небесное, бывало, сучит шелковую нить да приговаривает: «Вон, Петруха, глянь-ка – энта нитка для самого патриарха Филарета! А вон та – для бляхи купеческой, што на Хитровке дочку замуж спроваживает!»

А уж как князь Пожарский к нам нагрянул – мать честная! «Бараши, – кричит, – шатёр мне к утру, да чтоб орёл на макушке так сверкал, чтоб ляхи ослепли!»

Три дня без задыху: бабы пряли, мужики дубилом воняли, ребятня золотые нитки зубами рвала – а как выставили на Поклонной горе, сам патриарх слезу утер: «Окропить сие чудо!»

Да только окропил-то не святой водицей, а… – старик хитро подмигнул, доставая плоскую бутыль из-под полы – …настоящим бархатным элем из Степановых запасов!

Так што, внучок, когда будешь мимо Петровского парка идти – плюнь под ноги три раза да скажи: «Слава барашам – царским шатёрщикам!» А не скажешь – ночью дед Гаврила придёт и подушку войлоком набьёт… тем самым, што для царя Алексея не доделал!»

А коли услышишь ночью за стеной шёпот: «Нитку пода-ай…» – это не ветер, это бараши шелка просят. Лучше клубки за пазухой держать – сами знаете, чьи это души шатры в ином мире шьют…

Сказ кожевника с душком да с перчиком

«Эх, мать-перемать! Ишь ты вспомнил про шкуры-то… Запашок на всю слободу стоял – будто сам сатана в сортире квасной бочкой объелся!

Привезут, значит, шкур воловьих – гора вонючая. Мы их в чаны, да коры ивовой, да мочи лошадиной (чтоб мягче были, мать их!), да месяц пущай плавают, как бояре в бане.

А тут как заскрипит телега: «Бараши! Царю к утру десяток кож подавай!» – это приказчик наш, Степан Кривой, нагрянул. Ходит меж чанов, палкой стучит: «Федька! Где мои кожи?»

А Федька-косой – парень хоть куда, да торопыга. Разок недовыдубил – думал, сойдет с рук. Как повезли тот шатер под Смоленск – дождь хлынул!

«Царь-батюшка, – кричат, – вода с потолка каплет!» «Как каплет?! – Алексей Михайлович гаркнул. – Да я ж в луже сижу!!»

Ну, Федьку потом… – кожевник хитро щурится, почесывая спину – …не то что батогами – сам царь лично плеточкой по спинке погладил! С тех пор у нас поговорка пошла: «Не додубишь кожу – додубают тебя!»

А ты, барчук, не сморщись! Это ж история! Лучше нюхай-ка наш новый дуб – для боярина Милославского специальный заказ! – сует под нос кусок кожи, от которого у слушателя слезы из глаз брызнули

Кстати, после того случая Федька кожу так хорошо выделывать научился, что сам царь ему серебряный скребок подарил. Да только скребок тот… – понижает голос – …все равно в карты спустил. Как же – бараш ведь!

Роспись шатра

Повесть иконописца с мазнёй да с хмельной слезой

«Эх-хе-хе, барчук! Ты про орлов да краски спрашиваешь? А ну-ка подь сюды, да глянь вон на ту стенку – видишь, где штукатурка-то жёлтая? Это не штукатурка, мать её, это наш барашевский «золотозар» выцвел! Пригнали нас, иконописцев, из Оружейной палаты – «Шифры, мол, на шатрах царевых делать, чтоб никакой шпиён не разгадал!» Сидим, значит, с Андрюхой-целовальником (царство ему небесное, под забором помер, сердешный), яйца в краску мешаем. Андрюха буркалы свои волшебные напялит: «Вань, а Вань! Што ты малюешь? У орла ж лапы короче, чем у царицыной собачки!» «Да это ж стиль такой, византийский!» – я ему. «А по-моему, ты вчерашний квас до византии допил!» И тут же, шельмец, достанет из-за пазухи маковку: «На, выдуй, дабы вдохновение пришло!» Так и работали – утром молитва, в обед маковка, к вечеру – орлы на шатрах такие, что сам патриарх, бывало, крестится: «И как это у вас, трезвые-то, такие пьяные узоры получаются?» А однажды… шёпотом …мы Мишке-пьянице, что на росписи спал, на спине двуглавого орла нарисовали! Так тот, дурак, с перепугу всю неделю перед зеркалом стоял – крылья пытался расправить! *P.S. А краски-то наши и правда волшебные были – через триста лет всё не выцветают! Только вот рецепт потеряли… Может, потому что последнюю маковку Андрюха в 1682 году один выдул?*

Быль плотника с щепой за ухом

да с топором за пазухой

«Эх, соколик, ты про шесты-то спрашиваешь? Да эта наука покруче боярских интриг будет!

Брали мы ясень не абы какой – только что у Николы на Щепах рос, под колокольный звон! Дерево-то, вишь, от молитв крепчает. Сучки снимали скобелем – не как ноне эти пижоны напильником шкрябают!

А потом – самое лютое: паром гнуть! Топишь баню по-черному, затаскиваешь шест – жар такой, что у беса в заднице прохладнее!

Был у нас Митрий-горбун – мастер от Бога! Бывало, верхом на шест садится: «Ну-ка, погоди, сучьё, не трещи!» А сам жопой чует – где слабинка.

Как-то раз под Петрухой-царевичем (будущим-то императором, мать его!) шест лопнул! Трах – и Митрий в щепях! Еле откачали.

А Петруха-то – хоть бы хны! Стоит, сопли вытирает: «Дяденьки, а когда новый шатёр будет?»

Шатёр тот шведы спалили, а Митрий потом в Питер сбежал – там, говорят, на корабельных мачтах качели устраивал. Вот только горб у него после того случая на вторую сторону переехал…

Царская походная палатка

Слово постельничего с хитрецой да с боярским присвистом

«Эх, барчук ты мой ненаглядный, дай-ка я тебе про царский быт расскажу – так, что у тебя завитки на парике зашевелятся!

Входишь в шатёр – первым делом трижды перекрестись, да не то что на иконы – на ковры смотри! Персидские, мать их, в три слоя – чтобы и царская жопа не замерзла, и грехи все в ворсе увязли.

Сундуки-то наши – целая наука! Сверху соболь – для важности, снизу медведь – для теплоты, а посередке – фляжка с медовухой, для душевности!

А мангал-то, мангал… закатывает глаза царица Наталья Кирилловна, матушка Петрова, велела единорога на нем выковать. Только как ей дьяк подьячий шепнул, что единорог-де к девственной чистоте относится, так она аж покраснела:

«Рог долой! Чтоб и духу не было!»

Так и стоял у нас бедолага-конёк без рожек, пока Петруша малый не приметил: «Матушка, да это ж просто кочерга с ногами!» Трах-бабах – и на переплавку!

Теперича у нас мангал новый – с двуглавым орлом, да только… понижает голос… орел-то почему-то всегда пьян – то одна голова скособочена, то другая вниз смотрит!

А ковры те самые после Петра куда делись? Да наш же старший постельничий, хитрец, их себе в опочивальню стянул! Говорит: «Для душевного спасения!» А сам, шельма, на них с сенными девками… ну, ты понял.

Бараши ныне

Плач по ремеслу с матерком да с горькой усмешкой

«Эх, сударь ты мой… плюнет через левое плечо, – Теперя-то кто помнит? Вот вон в том кабаке, где пьянь голосящая «Калинку» орет, у нас девки шелка сучили – так ловко, что сам патриарх засматривался!

А в подклете, где ныне крысы да бутылки валяются, краски в кувшинах стояли – синька египетская, ярь-медянка, золото сусальное… Теперь там холуй одного купчишку бочонок с портвейном прячет!

Приезжал сюды барин щупленький, в очках: «Где, – спрашивает, – инструменты ваши цеховые?» Я ему: «А внук-то мой, Ванька-сорванец, на иголки перековал! Шилом, говорит, теперь Москву шьют, а не шатры!»

Барин-то заревел, как малый дитя… А я думаю – лучше уж иголки, чем на боярских гробах бархат шить. Хоть в могилу с чистыми руками сойду!

А про 1714 год… понижает голос до шёпота Последний бараш, Степка Рыжий, как услышал Петров указ про «европейские манеры», так взял да всё узорное наследство в печь – тррах! «Нехай, – говорит, – лучше прахом пойдёт, чем немцам в руки попадёт!» Только вот… глаза хитро щурятся… один альбомец в монастыре спрятал. Может, и найдётся когда для потомков!

(Вдали доносится пьяное: «Эх, ма-а-алята!»)

КАДАШЕВСКАЯ СЛОБОДА

рассказ с квасной гущей да с купеческой спесью

– Эх, судари мои, Кадаши-то не чета вашим Барашам! – баба Нюра, потомственная кадашевская ткачиха, хлопнула ладонью по мокрому от кваса столу. – У нас не вонючие кожи, а золототканые покровы! Не пьяные иконописцы, а крепостные мастерицы, што по ночам с женихами через забор перешептывались!

(байка с холщовой подкладкой да с золотыми нитками)

«Эх, милок, да ты присаживайся, кваску хлебни! – бабка Нюрка шлёпнула глиняным кувшином по столу, брызги на старую вышиванку попали. – Ты про Кадаши спрашиваешь? Да это ж не слобода – кладовая Господня!

У вас, у барашей, кожей воняло, а у нас – ладан да шелк по переулкам стелился! Вон в той избе, где ныне кофейня модная, три поколения моих родственниц по станам горбатились.

.Про золотые руки «Моя прабабка Акулина, царство ей небесное, ткала так, что сам патриарх нос утирал! Раз прислал заказ – пелену для чудотворной иконы. Три ночи без сна, а как принесли – батюшка аж прослезился: – Да это ж ангелы ткали! А прабабка-то сквозь зубы: – Ангелы-то ангелы, да иголки у нас в рай не пущают…»

Про женихов да заборы «А вон за тем забором девки по ночам женихов принимали. Ткачихи ведь у нас не простые – с приданым! Только смотри: – Первый парень – за золотоносную жилу. – Второй – за церковного старосту. – Третий… – бабка хитро щурится – …это который через забор перелезть сумел!»

Про купеческий спесивец «Был тут купец Ермолай – брюхо на сафьяне носил. Заказал себе саван при жизни – с гербом да с орденами. Только вот мастерица-то ему в подкладку: – „От твоей спеси, батюшка, и моль дохнет!“ – вышила. Как помер – в гробу у него бока зашевелились…»

Нынешние понты «Теперь-то в наших палатах: – Вместо ткацких станов – коворкинги. – Вместо кумачных платов – кожаные кресла. – Вместо девичьих песен – джаз по выходным. Только вот… – вздыхает, доставая из-под скатерти старинный челнок – …иголки те же, да уж больно нитки нынче жидкие!»

А если в полночь приложить ухо к стене бывшей фабрики – услышишь, как дедовский станок поскрипывает: «Ка-да-ши! Ка-да-ши!» Да только отвечать ему уже некому…

(На столе застыла лужица кваса, в которой отражается золотой купол Воскресенской церкви…)

«Кадашёвский холст»

(рассказ с контрабандной подоплёкой)

«При царе Алексее, значит, наш холст в Англию возили! – бабка щурится, вытирая губы рукавом. – А как? Да очень просто: намотают на себя под рубахой – да через таможню бочком! Только одна Дуня с перепугу чихнула – так с неё полсотни аршин, как с дурака шапка, и посыпалось!»

– Ай да холстина-то наша! – бабка Агафья, дочь ткачихи Домны, шлёпнула ладонью по коленке, да так, что вся ржавая булавка из платка выскочила. – В Англию, слышь, возили! Сама королева ихняя, говорят, носовым платком из него сморкалась!

Как провозили: – Брали холст первой руки – тоньше паутины, да крепче кольчуги. – Наматывали на тело под рубахой – мужики по тридцать аршин, бабы по пятьдесят. – Через таможню божьими одуванчиками проходили – крестились, кашляли, на иконы вздыхали.

Про Дуньку-чихальщицу: – Была у нас девка Дуня – стройная, как тополь, да пугливая, как заяц. Раз несла сотню аршин на себе. У самой королевского дворецкого на горизонте…

– «Батюшки, таможник!» – «Тише, дура! Это ж голландец – он наш холст как свои штаны знает!»

Да как вдруг чих – апчхи! – и пошёл холст из-под юбки разматываться!

– Таможник ахнул: – «У вас там что, река?!» – А Дуня, красная, как кумач: – «Это я… это… платье на выпуск!»

Последствия:

Голландцы три дня ржали – даже цену набавили Дуньку замуж взял сам таможенник – «Шустрая, говорит, баба – на контрабанде словить не даст!» С тех пор в указе царском прописали: – «Холст возить в тюках, а не на тётках»

А тот самый «чихальный» холст теперь в Оксфорде лежит – табличка висит: «Русское чудо XVII века». Только про Дуньку, естественно, ни словечка…

(Бабка Агафья допивает квас, а за окном ветер шевелит вывеску новой ткацкой мастерской – «Кадаши. Реинкарнация». )

Церковь Воскресения

«А колокольню-то нашу зачем такой высокой строили? – старый звонарь Федосей пальцем в небо тычет. – Чтобы, когда наши ткачихи женихов отшивали, на всю Москву слышно было: «Не-а-а пойдё-ё-ёт!»

КОЛОКОЛЬНЫЙ СПОЛОХ (история с поднебесным перезвоном да с девичьим своевольем)

– Эх, барчук, дай-ка я тебе про нашу свечку каменную растреплюсь! – Федосей-звонарь, щербатый старик с руками, как корни дубовые, плюхается на церковную паперть, доставая из-за пазухи огурчик солёный. – Видишь, как колокольня-то в облака тычется? Это ж неспроста!

1. Про высоту – Строили, строили, да как до восьмого неба добрались – архитектор в обморок: – «Батюшки, да мы ж Господу Богу на плечо залезем!» – А купцы кадашёвские ему в ответ: – «Ты, милок, строй, а уж мы Его Величество шелком да холстами задобрим!»

2. Про колокола – Главный колокол «Брат» – 300 пудов, язычище – с бревно! Когда бьёт – в Кремле фарфор дребезжит! Да только… понижает голос… звоним мы им раз в год – на Пасху. А почему? Да потому что в 1812 году француз на него залез, да как заорал: «Vive l’empereur!» – так колокол ему… хлоп! – и сапоги на земле оставил!

3. Про ткачих (главная тайна!) – А вот теперь, сударик, наклонись поближе… Видишь вон те окошки под самым крестом? Туда наши ткачихи провинившихся женихов поднимали и с высоты птичьего полёта объявляли:

– «Ми-и-иленький! Ты у меня и ша-а-апси, и чекме-е-ень, да только вот…» – «Чего „только“?» – «А вот чего!»

И тут весь Китай-город оглашался малиновым звоном: ДОН-ДОН-ДОН-НЕ-ПОЙ-ДЁТ!

4. Нынешние звоны – Теперь-то молодёжь: – Одни в колокола «хайпово» бьют – будто по кастрюлям ложкой! – Другие селфи на фоне креста лепят – рот уточкой, крестик в! – А старухи внизу крестятся да приговаривают: – «Господи, прости этих дурачков… да и нас заодно!»

P.S. А если встать ровно в полночь под колокольней, да крикнуть: «Лю-ю-юблю!» – эхо тебе ответит: «Бо-о-ольно!»

(Федосей закусывает огурцом, а где-то наверху, в облаках, старый колокол «Брат» тихонько постанывает на ветру…)

КАДАШЁВСКИЕ БАЙКИ

(рассказы, что золотом шитые, да квасом приправленные)

1. Про купца-самодура

(или как портрет в саван превратился)

«Ах ты ж, пёс мякинный! – бабка Ульяна, потомственная вышивальщица, швырнула веником в сторону бывшей лавки. – Был у нас купец Ефим Колченогий – такой спесивый, что в зеркало, бывало, слюной брызгал – любовался!

Как-то раз приходит: – «Вышейте, – говорит, – мне покров с рожей моей благолепной! Чтоб как помру – ангелы сразу поняли, кого в рай тащить!»

Ткачихи шепчутся: – «Да ты ж, Ефим Кузьмич, ещё лет двадцать протянешь!» – «Не ваше дело! Золота не жалеть – чтоб борода как живая, а глаза чтоб глядели!»

Вышили.

А через месяц голод в Москве случился – кружева голландские жрать начали! Ефим зубами в свой покров вцепился: – «Братцы, да это ж я ж свою рожу съел!»

Так его в этом саване и схоронили – рот в вечной ухмылке, глаза выпучив на небо…

2. Про Аришку-златокосу

(или как кадашёвская девка Меншикова обула)

«Ах, Аришка-то наша! – старый красильщик Гаврила аж прослезился, вспоминая. – Была первой красавицей на слободе – коса до пят, да вся в золотых нитях!

Как Пётр столицу в Питер переносил – она все свои пять пудов золота в косы заплела да как махнёт туда!

Меншиков её на пороге дворца увидел: – «Ты откуда, девица?» – «Да из Кадашей, батюшка!» – «А косы у тебя чего так блестят?» – «Да так, по мелочи…»

Как узнал светлейший, что это не просто косы, а целое состояние – аж карету ей уступил!

Теперь эти нитки в Эрмитаже лежат – табличка: «Русское золото XVIII века». А про Аришку – ни словечка… Но мы то помним.

3. Про Петра да про цены

(или как кадашёвцы царя перехитрили)

«Помню, как Пётр Алексеевич к нам пожаловал! – целовальник Степан хлопнул кулаком по столу. – Осмотрел слободу да как орёт: – «Отныне сие – Великий Посад!»

Кадашёвцы переглянулись – да как рванут к воротам с кистями! К утру на каждом доме:

«Ткань золотая – 5 рублей аршин» «Вышивка царская – 10 рублей вершок» «Нитки заграничные – 15 рублей горсть»

Царь как увидел – да как захохочет: – «Ну и жулики!» – «Не жулики, Ваше Величество, а – великие посадские!»

С тех пор и пошло: «Великий Посад» на бумаге, а в жизни – Кадаши с ихними ценниками…

А если ночью пройтись по переулкам – до сих пор слышно, как ветер шепчет: «Пять рублей аршин… пять рублей аршин…» Да только никто уже не торгуется…

МАТРЁНА МАРКОВНА ИЗ ЗАРЯДЬЯ

(рассказ с подворотенным подолом да с луковым духом

– Ох, родимый, коли хочешь про нашу Матрёнушку – садись на корточки, да поближе! – бабка Фёкла, соседка Марковны, шаркнула лаптем по замызганному полу кабака «У пропащего моста». – Она ж не баба – огонь-женщина! Всё Зарядье её побаивалось, а сам царь Пётр Алексеич, слышь, шапку перед ней ломал!

Про родословную

– Родилась Матрёна в подполе Варварки – меж мешками с луком да бочками селёдки. Мамка её, Марфа-переторговка, на четвёртый день после родов уже на рынок потащила – в кульке вместо ребёнка луковицы трясла, а дитё под прилавком в опилках лежало.

– «Вырастет – торговать будет!» – Марфа приговаривала. – Так и вышло – только торговала Матрёна не товаром, а чужими тайнами…

Про профессию

– Официально – луком торговала у Китайгородской стены. – Неофициально – всю Москву на уши ставила: Свахи к ней за советом – кто кому пару сведёт Воры – где казна купеческая лежит Бояре – чем их жёны по сусекам прячут

– «У Матрёны, – говорили, – не лавка, а контора: что в одно ухо влетит – из другого за рубль вылетит!»

Про Петра Великого

– Как-то царь инкогнито по рынку шёл – Матрёна его сразу раскусила: – «Эй, бородач! Тебе лук – али правды?» – Пётр аж замер: – «А правда-то какая?» – «Да твоя Катька в Преображенском не одна ночует!»

– Наутро стрельцы пол-Москвы перетрясли – а Матрёне царь серебряный ковшик подарил с надписью: «За смекалку». Только ковшик-то… понижает голос …уже на следующий день в кабаке «заложили».

Про конец

– Умерла Матрёна в 112 лет – на той же луковой телеге, на которой родилась. Хоронили всем Зарядьем – да так шумно, что патриарх службу отменил: «И так, мол, грехов хватит!»

– А на могилу купечество плиту положило: «Здесь лежит Матрёна Марковна – Продала лук, купила правду, А душу – ни за какие деньги!»

До сих пор на Варварке, если приложить ухо к камням, можно услышать: – «Луку не надо? А сплетенку свежую?»

(Бабка Фёкла допивает квас, а за окном ветер гонит по мостовой луковую шелуху – будто сама Матрёна с того света торгует…)

БЛИННАЯ КАТАСТРОФА

(Подлинная история купца Ермолая Сидорова, записанная со слов его внука)

В тот морозный февральский день 1883 года Чистые пруды огласились необычайным шумом. Купец Ермолай Сидоров, известный всему Зарядью своей страстью к оригинальным затеям, задумал невиданное – испечь стопку блинов высотой с пожарную каланчу!

«Батюшки-светы! – орал Ермолай, размахивая поварёшкой. – Вот ужо напеку блинов, что сам государь обзавидуется!» Его кухарка Арина только вздыхала, вытирая пот со лба: «Барин, да куда столько-то?»

Но упрямый купец уже распорядился:

Дворнику Степану – рубить дрова Кухарке Арине – месить тесто в корыте Кучеру Вавиле – смазывать сковороды

К полудню на берегу пруда выросла настоящая блинная башня. Народ столпился, ахая: «Вон она, московская диковина!» Ермолай, красный от гордости, заказал фотографу запечатлеть сие чудо.

«Эй, светописец! – кричал купец. – Лови момент!» Но едва фотограф накрыл аппарат чёрной тряпицей, как раздался страшный треск. Блинная пирамида закачалась и… БА-БАХ! – рухнула прямо на квартального надзирателя, который как раз шёл штрафовать купца за нарушение общественного порядка.

Что тут началось! Квартальный, весь в сметане и варенье, орал: «В кутузку его!» Фотограф требовал возмещения ущерба за разбитый аппарат. А сам виновник, вылезая из-под груди блинов, только бормотал: «Ишь ты, не выдержала конструкция…»

Суд был скорым. Купцу влепили:

7 суток ареста 50 рублей штрафа Пожизненный запрет на строительство из съестного

Но самое обидное – царь Александр III, узнав о происшествии, только рассмеялся: «Вот дуралей! Лучше бы эти блины голодным раздал!»

Через год Ермолай всё же отыгрался – выстроил из пасхальных куличей точную копию Сухаревой башни. Но это, как говорится, совсем другая история…

ЧЕРТОГИ РАЗУМА

(историческая новелла о Якове Брюсе и боярыне Евдокие

Глава первая. Незваная гостья

Февраль 1720 года выдался лютым. В лаборатории Сухаревой башни, где воздух пахнул серой и ртутью, Яков Вилимович Брюс склонился над чертежами новой баллистической машины, когда дверь с треском распахнулась.

Перед ним стояла женщина в мужском французском кафтане, с высоко поднятым подбородком. За её спиной метель кружила снежные вихри.

– Ваше превосходительство, – голос звенел сталью, – я Евдокия Григорьевна Хомутова-Гамильтон-Матвеева. Научите меня алхимии.

Брюс медленно поднял глаза от чертежей. В углу лаборатории чучело крокодила глупо ухмылялось.

Глава вторая. Уроки просвещения

– Вы понимаете, сударыня, что женщинам запрещено… – Запрещено? – она резко распахнула кафтан, обнажив переплетённый томик. – Локк пишет… – Чёрт побери! – Брюс вскочил, опрокинув склянку с ртутью. – Вы хотите сжечь нас обоих?

Так начались их тайные встречи. По ночам, когда весь город спал, боярыня пробиралась в башню. Они спорили о Декарте, ставили опыты с фосфором, а однажды едва не взорвали половину Китай-города, смешав не те порошки.

Глава третья. Семейный совет

– Ведьма! – старый боярин Матвеев бил посохом по дубовому полу. – Ты опозорила весь род! – Я ищу истину, батюшка. – Истину? – он побагровел. – В компании этого шотландского колдуна?

Той же ночью в дом ворвались стрельцы. Евдокию заперли в светлице, окна забили железными прутьями. Но когда утром пришли – комната была пуста. На столе лежала записка: «Sapere aude» – «Дерзай знать».

Глава четвёртая. Бегство

На санях, увозивших её в Ригу, Евдокия сжала в руках медальон – подарок Брюса. Внутри крошечная капсула с филосорским камнем (пусть и ненастоящим).

Яков Вилимович стоял на крыльце своей башни, провожая взглядом удаляющиеся огоньки. Ветер трепал его седые волосы.

– Ну что ж, – пробормотал он, – может, лет через сто…

Эпилог

В 2018 году при реставрации старинного особняка в Риге нашли тайник. В нём – женский дневник на смеси французского с нижегородским, коллекция химических формул и потрёпанный томик Локка с дарственной надписью: «Моему самому несносному ученику. Я.Б.»

В полнолуние в Сухаревой башне можно услышать, как скрипит перо по бумаге и тихо позвякивают колбы…

ОСОБНЯК В МЕРТВОМ ПЕРЕУЛКЕ

(рассказ с московской пропиской и потусторонним душком)

Дождь стучал по мостовой Спиридоньевского переулка, когда я впервые увидел его. Особняк встал передо мной как кость в горле – неоготические шпили, стрельчатые окна, облупившаяся штукатурка. На калитке висел амбарный замок, ржавый, но крепкий.

– Вам что, совсем крыша поехала? – фыркнул таксист, бросая мой чемодан в лужу. – Тут же…

Он не договорил. Просто резко рванул с места, оставив меня одного перед домом, которого нет ни на одной карте Москвы.

Ключ пришел по почте неделю назад – тяжелый, бронзовый, с гравировкой «13». В конверте лежала записка:

«Наследнику. Жду. Голицын»

Смешно, но последний князь Голицын исчез здесь в 1823 году.

Замок со скрипом поддался.

В прихожей пахло лавандой и… металлом? Я щелкнул выключателем – люстра не зажглась. Зато в глубине коридора мерцал огонек свечи.

– Кто здесь?

Тишина.

На втором этаже нашел кабинет. На столе – открытая бухгалтерская книга с записями на французском. Последняя дата: «14 декабря 1825». День восстания декабристов.

Вдруг страницы сами перелистнулись. Чернила поплыли, складываясь в слова:

«Беги пока можешь»

Ночью проснулся от шепота.

– …не надо было продавать… – …цепь не выдержит… – …он уже здесь…

Стены дышали. В углу шевелилась тень – не моя.

Утром нашел люк под ковром. Лестница вниз скрипела по-стариковски.

В подвале – кольцо, вбитое в стену. И цепь. Короткая. Обугленная на конце.

Из темноты донесся звон металла.

Он стоял спиной – высокий, в старомодном сюртуке.

– Наконец-то, – голос звучал как скрип пергамента. – Я так устал ждать.

Когда он обернулся, я понял, почему в доме нет зеркал.

Меня нашли на скамейке у Патриарших. В кармане – бронзовый ключ, расплавленный в бесформенный слиток.

– Спасибо, – прошептал я первому встречному.

Старуха перекрестилась:

– Тринадцатый. Живой.

Особняк исчез. Теперь на его месте детская площадка. Но иногда дети жалуются на «дядю в цепях», который шепчет им: «Наследник, вернись…»

ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЧЕНОВСКОГО (Затрапезного)

Контракт подписан за три минуты.

– Вы даже не хотите осмотреть квартиру? – риелтор нервно теребил галстук. Его зрачки неестественно расширились, будто он постоянно находился в темноте.

– Зачем? Триста квадратов на Остоженке за полцены? Я не идиот.

Ключ оказался странно тяжелым, будто отлитым не из металла, а из спрессованного пепла.

Дом встретил меня тишиной. Слишком тишиной – за двойными стеклопакетами не было слышно даже шума Пречистенки.

В спальне пахло лавандой и… формалином?

Я включил телевизор. На всех каналах – мертвая рябь. Лишь на 13-й кнопке угадывались очертания лаборатории и силуэт человека в старомодном сюртуке, склонившегося над чем-то на столе.

– Вы в тринадцатой? – старуха из пятой квартиры перекрестилась. – Там же…

– Что «там же»?

– Ничего. Прочитайте договор. Пункт 13.1.

В моем экземпляре этого пункта не оказалось.

Первый раз я увидел их в 3:15.

Тени.

Не просто темнота – плотные, маслянистые силуэты, выползающие из углов. Они не приближались. Просто стояли. И дышали.

Наутро на кухонном столе лежал потрепанный дневник:

«1904 год, 13 октября. Подопытный продолжает твердить о „тенях из стен“. Сегодня утром нашли его… (далее текст зачеркнут)»

Кнопка "-4» появилась на панели лифта на третий день.

Подвал оказался лабораторией. Столы с ретортами. Засохшие пятна на деревянном полу. И… свежий труп в современной одежде.

Того самого риелтора.

В кармане его пиджака – мой экземпляр договора. Пункт 13.1:

«Клиент согласен стать частью эксперимента».

Сейчас пишу это, запершись в ванной.

Зеркало треснуло. Из щелей сочится что-то черное.

Дверь дрожит от ударов.

Но самое страшное – я начинаю понимать их шепот.

Они зовут меня…

«Подопытный номер четырнадцать».

(Записка, найденная службой уборки в брошенной квартире. Новый владелец въезжает через неделю. По смешной цене.)

ДВОЙНАЯ КВАРТИРА

(История, в которой даже стены не знали, где правда, а где – явь)

1. «Две двери – два мира»

Купил я эту квартиру в старом двухэтажном доме на Сретенке за смешные деньги. Риелтор, мужичок с глазами, как у загнанной лисы, только и сказал:

– Тут особенность… Двери на два переулка выходят. Удобно!

Удобно, блин.

Первая ночь. Просыпаюсь от того, что кто-то на кухне воду включил. Вышел – темно, тихо. Только холодильник гудит.

А утром – на столе кружка с чаем. Пар ещё идёт.

Я чай не пил.

2. «Сосед, которого нет»

Пошёл к соседке – бабке Вере с первого этажа. Спросил:

– Кто кроме меня в квартире прописан?

Она побледнела:

– Да там… – зашептала, – …раньше старик жил. Федорычем звали. Так он…

Тут свет моргнул, и бабка вдруг забыла, о чём говорила.

3. «Чехарда с почтой»

Анонимные письма мне приходили то на Колокольников 11, то на Б. Сергиевский 10.

Однажды получил конверт без марки. Внутри – фото 50-х годов:

Моя квартира. За столом – мужчина (я его узнал – это Федорыч). На стене – часы, которых у меня нет.

А потом я нашёл эти часы – в стене, за слоем обоев. Они шли.

4. «Вторая дверь»

Как-то ночью услышал стук в ту, вторую дверь (ту, что на Сергиевский).

Подошёл – глянул в глазок.

Там стоял я.

Только в пиджаке из того самого фото.

Он улыбнулся и постучал ещё раз.

5. «Кто здесь хозяин?»

Я побежал к выходу на Колокольников 11.

Дверь не открывалась.

За спиной – скрип. Оборачиваюсь:

Вторая дверь (на Большой Сергиевский 10) – приоткрылась.

Из-за неё тянется рука…

Моя рука.

P.S.

Я сбежал через окно.

Теперь эта квартира снова продаётся.

Дешево.

И да – там уже кто-то живёт.

Иногда свет в окнах горит.

Но я-то знаю – я вывернул все пробки.

P.S.S. Потом дом снесут на всякий пожарный. Но в новом доме на месте старого все повторилось

Дом, который помнит всё

(Подсосенский переулок, доходный дом 1883 года постройки)

Старый пятиэтажный доходник на углу Подсосенского и Барашевского переулка. Кирпичные стены, облупленная лепнина, скрипучие лестницы. И – главная достопримечательность:

Чугунный лифт фирмы «Братья Рейнер».

Единственный в Москве ручной лифт XIX века, который до сих пор работает.

Кабина – как позолоченная клетка с витыми решётками. Внутри – зеркало в черной раме и табличка:

«Не стучите по стенкам. Они отвечают».

«Не тот этаж»

Первые странности начались в день заселения.

– Лифтёр (да, тут до сих пор дежурит старик в форме) предупредил: – Не ездите на четвёртый этаж после заката.

– Почему?

– Там не тот этаж.

Я, конечно, поехал.

«Пассажиры»

Кабина двигалась неестественно медленно. Сквозь решётку я увидел:

2 этаж: Девушка в кринолине машет платком (но дом построен в 1883, а кринолины вышли из моды в 1860-х). 3 этаж: Мальчик в советской школьной форме бросает в меня камешек (в 1941 году здесь разорвалась бомба). 4 этаж: Пусто. Только зеркало в конце коридора.

Я вышел.

«Зеркальный этаж»

В зеркале отражался не я, а:

Молодой человек в цилиндре (1880-х), женщина в платье с турнюром (1890-х), красноармеец (1920-х)

Все они смотрели на меня и шептали одно слово:

«Выход».

«Обратный билет»

Я рванул к лифту.

Кабина стояла открытой. Внутри – старый лифтёр.

– Я же предупреждал, – вздохнул он.

Когда двери закрылись, я посмотрел в зеркало.

Моё отражение осталось на 4-м этаже.

А в кабине стоял тот самый парень в цилиндре.

P.S.

Теперь я работаю лифтёром в этом доме.

Жду кого-то, кто поедет на 4-й этаж.

Чтобы забрать моё место.

А зеркало…

Оно до сих пор показывает меня там, на том этаже.

С каждым днём я всё старше.

А он – всё моложе.

ДОМ ВАСИЛЬЧИКОВЫХ

ПОДМОСКОВНЫЙ САМОДУР

1824 год. Генерал-майор Васильчиков, только что купивший усадьбу у разорившихся Долгоруких, решил отметить покупку с размахом – приказал заложить в стену первого гостя, который пожалует без подарка.

Первой явилась 16-летняя невеста сына с букетиком полевых цветов. Каменщики плакали, но замуровали девушку живьём – ровно до пояса (чтобы «не портить фасад»). С тех пор в полнолуние из стены торчит бледная рука с увядшими цветами.

«Призрачный оркестр»

В 1853 году Васильчиков-младший запер в бальном зале цыганский ансамбль, заподозрив музыкантов в краже серебра.

Все 7 человек сгорели заживо (слуга «случайно» опрокинул канделябр). Теперь по ночам в доме играет скрипка, а на паркете проступают обугленные отпечатки босых ног.

«Советская коммуналка-убийца»

После революции в доме расселили 20 семей. К 1925-му в живых осталось трое:

Старуха, которая крестила каждый угол (её нашли в колодце). Мальчик, рисовавший чёрных ангелов (исчез, оставив кровавые ладони на обоях). Чекист, писавший доносы на соседей (сошёл с ума и забил себя кирпичом).

«Современные тайны»

После реставрации 2010-х в доме открыли элитный клуб. Гости жалуются на:

Зеркала, показывающие не их отражения, а толпу людей в старинной одежде. Вино, которое в бутылках превращается в тёплую кровь. Лифт, который везёт только на 4-й этаж (которого нет в проекте).

«Последняя шутка Васильчикова»

В 2022 году охранник ночью услышал в бальном зале смех. Заглянул – все зеркала были завешаны похоронными вуалями.

На пианино лежала записка XIX века:

«Добро пожаловать. Теперь вы – часть дома».

P.S. Дом продаётся. Цена – 1 рубль.

Но новый владелец обязан: Жить там лично. Не менять интерьеры. Кормить «прежних хозяев» – каждую полночь ставить на лестницу стакан крови (подойдёт говяжья).

(Смельчаки, записывайтесь на просмотр. Лифт уже ждёт.)

Пролог. Просмотр

Риелтор (потирая руки): – Уникальное предложение! Историческая усадьба, 1824 года постройки. Всего за 1 рубль!

Я (подозрительно): – Что подвох?

Риелтор (нервно смеётся): – Да нет же! Просто… есть небольшие условия…

Он разворачивает договор. Пункт 7.3: «Владелец обязуется кормить прежних хозяев».

Глава 1. Кровавое новоселье

Я переступаю порог. В прихожей – портрет генерала Васильчикова с безумными глазами.

Голос из ниоткуда: – Первый гость… без подарка…

Стена рядом со мной начинает «потеть» красным. Из неё медленно появляется бледная рука с увядшими цветами.

Я (отпрыгивая): – Что за чертовщина?!

Горничная (появляясь из тени): – Ах, это всего лишь Дуняша… Невеста барина. Её замуровали на первом же балу. Вы к ужину?

Глава 2. Ночные серенады

Полночь. Из бального зала доносится скрипка.

Я (ворчу): – Соседи совсем оборзели…

Открываю дверь – и застываю. В зале кружатся семь обугленных фигур. Скрипач поворачивает голову на 180 градусов:

Скрипач (шипяще): – Играть… или гореть… Выбирай…

Я захлопываю дверь. Наутро на паркете – следы сажи в форме вальсирующих ног.

Глава 3. Коммунальный ад

На второй день обнаруживаю дневник под полом:

«3 января 1925 года. Все мертвы. Крести углы. Не смотри в зеркала. Не…»

Текст обрывается кровавым пятном.

Голос за спиной: – Папочка говорил – кто не работает, тот не ест…

Оборачиваюсь – мальчик лет пяти рисует на стене углём:

Мальчик (шепотом): – Они в стенах…

Глава 4. Лифт в никуда

На третий день решаю сбежать. Лифт старинный, с решёткой.

Лифтёр (глухо): – Какой этаж?

Я: – На выход!

Лифт резко дергается. На табличке загорается: «4 этаж». Двери открываются – передо мной зеркальный коридор. В зеркалах – отражения всех бывших жильцов. Они хором:

Хор призраков: – Останься…

Сзади раздаётся скрип. Оборачиваюсь – это мой портрет в стиле XIX века уже висит в галерее Васильчиковых…

Эпилог. Новые условия

Сейчас я сижу в кабинете генерала. Пишу этот текст. Внизу снова играет скрипка.

Горничная (в дверях): – К вам гости. Готовы встретить?

За её спиной – семья с чемоданами. Их глаза горят жадным блеском.

Я (устало): – 1 рубль… и подпишите здесь…

*Протягиваю договор. Пункт 7.3 обведён кроваво-красным.*

P.S. Лифт ждёт нового хозяина. Может, вы?

ПОЛНОЧНЫЙ АРБАТ И НИКОЛЬСКИЕ ЧУДЕСА

Над золотыми куполами Кремля два призрака устроили перепалку. Скрипач (дёргая смычком): – Твоя Никольская – как старая аптека! Пыльные склянки да скучные книжки. Аптекарь (гремит пузырьками): – Зато у нас наука! А твой Арбат – сплошные туристы да плохие художники. Вдруг из рук Аптекаря выскальзывает хрустальный флакон. Скрипач (хохочет): – Ой, смотри-ка, твоё зелье прямо к «Елисеевскому» летит! Хаос на Никольской. У аптеки №1 толпа столпилась вокруг поющего фонаря. Фонарь (громко, фальшиво): – «Подмосковные вечера-а-а…» Студент (тыча пальцем): – Ребят, я трезвый как стекло, или фонарь реально поёт? Бронзовый лев (с рычанием): – Садись, детка, прокачу! Девчонка в испуге запрыгивает льву на спину. Девчонка (визжит): – Мама, я в сказке! Безумие на Арбате. У «Синего попугая» Высоцкий слезает с портрета. Высоцкий (прочищая горло): – Эх, давно не пел на свежем воздухе… Окуджава (из угла):

– Володя, давай «Кони»! Вдруг скамейки вздымаются в воздух. Парень (цепляясь за девушку): – Лен, мы летиииим! Девушка (смеётся):

– Гоу в космос!

Великие вмешиваются. Из кафе выходит тень в цилиндре. Пушкин (строго):

– Кто тут ночью шумит? Я стихи пишу! Булгаков (с балкона):

– Александр Сергеевич, да это ж мои герои разгулялись! Чайковский садится за внезапно появившийся рояль. Чайковский (играя):

– Раз-два-три, вальс, господа! Утреннее похмелье На рассвете у аптеки. Студент (с бодуна): – Мне вчера… лев что ли песни пел? Аптекарь (из-за прилавка):

– На, выпей «Микстуру от воспоминаний». Скрипач и Аптекарь снова на облаке. Скрипач (бренчит на скрипке):

– Признай, мой Арбат веселее! Аптекарь (смеётся):

– Ладно, но в следующий раз моя очередь устраивать праздник! Где-то внизу Москва просыпается… и улыбается.

Но никакая вакханалия не сравнится с какофонией Малой Бронной и Патриков

КАКОФОНИЯ НА МАЛОЙ БРОННОЙ И ПАТРИКАХ

«Джаз мёртвых трамваев»

3:15 ночи. Перекрёсток Малой Бронной и Б. Бронной Из люка выползает полупрозрачный трамвай «Аннушка». Кондуктор-призрак (звякая колокольчиком): – Свободно едем! Всех, кто слышит этот звон – просьба не пугаться! Пьяный поэт (спотыкаясь о рельсы): – Блин, опять «чёрный трамвай» из булгаковской рукописи?! Трамвай (скрежеща тормозами): – Не «чёрный», я ж бирюзовый! И вообще, это ты на моих путях спишь! «Хор вышедших в тираж актёров» У театра имени… (ну вы поняли) собираются тени. Призрак Станиславского (в ярости): – Не верю! Опять мимо нот попадаете! Хор призрачных статистов (фальшиво): – «Москва златоглавая-а-а…» Таксист (из окна):

– Да заткнитесь вы! Я GPS из-за вас потерял! Призрак Мейерхольда (из канализации): – Биомеханика, детка! Ты просто не понимаешь искусства! «Битва духовых» У «Яра» встречаются два призрачных оркестра: Дух цыганского хора (страстно):

– «Две гитары, зазвенев…» Призрак военного духового (трубя):

– Внимание! Марш «Прощание славянки»! Пьяный гость (затыкая уши):

– Да когда же это закончится-то?! Оба оркестра (хором):

– Ни-ког-да! Особняком стоит тень Шаляпина, которая матерится и бросает в них сапогом. «Уличный театр абсурда» На Патриках оживают вывески: Буква «П» (от «Парикмахерской»): – Я устала, я ухожу! Буква «М» (от «Мясной»):

– Если она уйдёт, я тоже! Вывеска «Аптека» (вся в слезах):

– Опять вы со своими драмами! В этот момент из подворотни выкатывается бронзовый Ленин и начинает читать рэп. «Утро. Похмелье. Беруши.» Рассвет. Дворник подметает осколки бутылок и нотные листы. Дворник (бормочет):

– Каждый чёртов четверг… Где-то в канализационном люке слышен последний аккорд. Над городом встаёт солнце. На Малой Бронной воцаряется тишина. До следующей ночи.

P.S. Если в 3:33 вы услышите на Патриках джаз – не пугайтесь. Это просто Москва напоминает всему миру, что она жива. И вам спать не даст. Ни-ког-да.

Про Пушкина и забытую перчатку

Фонарь №3 (с позолотой):

– Помнишь, как Сашка наш в 1826-м тут махаться собрался? Вышел такой важный, цилиндр набекрень…

Фонарь №4 (хриплый, без одной лампочки):

– Ага! Перчатку обронил – ту самую, что ему Натали вышивала. А потом как заорёт:

– Да чёрт с ней, с перчаткой, главное – пистолеты не забыть!»

Фонарь №1 (мигая):

– До сих пор под моей тумбой валяется. Раз в год какой-нибудь поэт её находит – и сразу стихи писать начинает.

Большой Каменный мостъ

I.

Стоялъ надъ Москвою-рекою мостъ каменный, великій, словно хребетъ исполинскій, перекинутый межъ береговъ. Не просто путь съ торгу на торгъ, а градъ въ граде, улица надъ водою, где шумъ да гулъ стоялъ отъ зари до зари. Лавчонки, словно ласточкины гнезда, жались по бокамъ его; торгаши, ярыжники, калики перехожіе – всяк сбродъ людской толклся тутъ, крича, бранясь, молитву творя да кошель бережа.

Вонь, чадъ

II.

Но пришелъ векъ осьмнадцатый, и взглянули власти на сей мостъ очами строгими. «Негоже, – молвили, – дабы у самыхъ стенъ кремлевскихъ торжище грязное кишело!» И разогнали торгашей, какъ псовъ голодныхъ, лавчонки снесли, мостъ очистили – сталъ онъ гладокъ, величавъ, да только душа изъ него ушла, словно паръ изъ котла снятаго.

III.

А потомъ и совсемъ старость на него навалилась. Камни крошились, арки стонали подъ тяжестью обозовъ, и река, бывало, плескалась у основаній, словно роптала: «Долго ль, молъ, терпеть тебя?» И не стерпела. Въ лето 1850-е решили мостъ разобрать. Да не тутъ-то было! Крепокъ оказался старикъ – не ломъ его беретъ, не кирка. Пришлось порохомъ рвать, дабы сокрушить кладку, что держалась, будто зубами вцепившись въ землю.

IV.

Новый мостъ, железный, трехпролетный, всталъ на место старого. Но и ему не суждено было въ векахъ укорениться. Въ лето 1938-е, когда Москва ломала старое, какъ ребятишки ломаютъ игрушки, разобрали и его. А нынешній мостъ, что стоитъ ныне, – хоть и зовется по-прежнему «Большимъ Каменнымъ», да только камня въ немъ – котъ наплакалъ, а величиною онъ – какъ все, ничемъ не выдающійся.

V.

А старый мостъ, тотъ, что на картинахъ Васнецова остался, – онъ и поныне стоитъ въ памяти, какъ стоялъ надъ водою: шумный, грязный, живой. И кажется, будто слышится еще скрипъ телегъ, крики торгашей, плескъ веселъ да шепотъ ветра межъ камней.

«Ибо ничто не проходитъ безследно, а особливо – камни, что люди клали съ молитвою да проклятьемъ».

Каменный мостъ

I. Торжище надъ водою

Афонька-слепецъ, что торговалъ на мосту ладанкомъ да свечами восковыми, слышалъ его прежде, чемъ ощущалъ подъ босыми пятками дрожь дубовыхъ досокъ.

– «Раздайся!» – гремелъ голосъ, и толпа расступалась, какъ рожь передъ косой.

Тяжелая телега, груженая бочками съ рыбой, скрипя колесами, ползла по мосту. Возница – коренастый мужикъ съ рванымъ ухомъ – оралъ на оседланнаго мерина, который упирался, пуча глаза на шумъ торга.

– «Черти бъ васъ вздернули!» – рявкнулъ возница, хлестнувъ кнутомъ.

Рядомъ, подъ навесомъ лавчонки, сидела Матрена-пряха – худая, какъ жердь, старуха. Она плела кружева и, не отрываясь отъ работы, шипела на мальчишку-воришку:

– «Опять за мной шныряешь, щенокъ? Отъ веретена въ лобъ получишь!»

Мальчишка, Гришка-рыжій, только скалилъ гнилые зубы и юркалъ въ толпу.

II. Чистка

А потомъ пришли «чистильщики» – солдаты въ мундирахъ, съ дубинками.

– «По указу Ея Величества – разойтись! Лавки – долой!»

Кузьма-кузнецъ, что тридцать летъ чинилъ на мосту котлы да подковы, схватился за наковальню:

– «Да какъ же?! Это жъ мой хлебъ!»

Но его схватили подъ мышки и потащили прочь. Афонька-слепецъ упалъ на колени, ощупывая землю:

– «Где мои свечи? Где ладанъ?»

Ему никто не ответилъ.

Кремль старый, да думы новые

I.

Стоялъ Кремль-градъ, какъ вековой богатырь, подперъ небо маковками златыми, укрылъ стенами белокаменными святыни древнія. А въ нутре его – не одни палаты царскія, да приказы боярскіе, а и обители монастырскія, где молитва, словно дымъ кадильный, не угасала ни въ день, ни въ ночь.

Вознесенскій монастырь – строгій, белый, будто лебедь на взлете. Чудовъ – темный, дубоватый, словно старецъ въ схиме. А межъ нихъ – Спасъ на Бору, древнейшій, прадедовскій, что помнилъ еще князей московскихъ, когда и Кремль-то былъ не каменный, а дубовый, частоколомъ стянутый.

II.

Пришли ины времена, ины власти. Затоптали сапогами солдатскими мостовыя кремлевскія, повыдергали кресты, какъ зубы у старца, да и поставили вместо храмовъ корпуса казенные – тяжелые, серые, безъ лика, безъ души.

А про Спасъ на Бору и вовсе байка ходила, будто самъ Сталинъ, проезжаючи, увидалъ у стенъ его дрова наваленные, да и гаркнулъ: «Безобразіе! Убрать!» И не стали уточнять – дрова ли ему не по нраву пришлись, али самъ храмъ. Снесли.