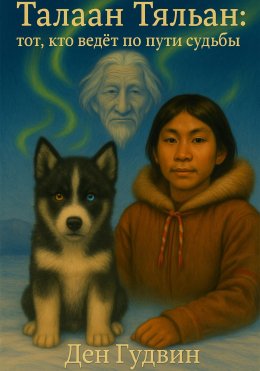

Талаан Тяльан: тот, кто ведёт по пути судьбы

Пролог

На Севере, где ветер говорит древними словами,

где ночь длиннее песен,

а свет рождается в небе —

в самую сердцевину пурги

приходит щенок, избранный силами, чьи имена уже забыты.

Чёрно-белая лайка – с глазами двух миров.

Один – янтарный, как солнце, застывшее в смоле.

Другой – ледяной, как озеро, в котором облака забывают себя.

Его имя – Талаан Тяльан.

Старики шепчут: он – зов судьбы,

облечённый в звериную плоть.

Он слышит песню мёртвых троп —

не шаги,

а ритм древней памяти.

Не по земле – а сквозь неё.

Как тень, вплетённая в землю.

Он видит то,

что скрыто снегом от глаз.

Слышит то,

что другим – лишь ветер.

И встречает он мальчика —

без имени, но с даром слышать.

Слушать не ушами – сердцем.

Звать – не голосом, а присутствием.

С их встречи начинается путь.

Путь сквозь север, страх, забвение и надежду.

Путь, на котором теряют – и находят себя.

Талаан ведёт мальчика между мирами:

между светом и тенью,

между тем, что было,

и тем, что должно сбыться.

Они идут по следам духов и судеб,

ведомые зовом Ыйаҕа —

последнего шамана Талгынака.

Это сказание – не о звере, не о человеке,

а о Пути,

что проходит не только по снегу,

но и по глубинам сердца.

Слушайте, те, чьё сердце слышит сквозь молчание.

Легенда о шамане стойбища Талгынак

Ночь в стойбище Талгынак пахла дымом, берестой и рыбой. Дети уснули в яранге, а взрослые сидели ближе к огню. В тишине потрескивали сучья лиственницы. Уйгунаан – тот, чьё молчание бывало громче слов других – гладил пальцем вытертую костяную пуговицу и смотрел в пламя.

– Ты ведь помнишь, как всё было, дед Уйгунаан? – спросил кто-то, может, Нургэнек.

Старик оторвал взгляд от огня.

– Помню. Я тогда был ещё малым сыном, только начал ходить с отцом на охоту, когда ушёл последний шаман Талгынака.

Пауза. Огонь подбросил искры в темноту.

– Его имя было Ыйаҕа. Его не произносят просто так, но ты задал вопрос – и теперь нельзя молчать. Это древнее имя, почти ушедшее из памяти. Говорят, оно значит: «Тот, через кого говорит дыхание мира». В стойбище его сокращали – говорили просто: Ыйага.

– Как он выглядел?

– Как ветер. Высокий, худой, с глазами, в которых жили ворон и лёд. Голос у него был тихий, но, если закричит – даже медведи оборачивались. Он носил накидку из замши, пропитанную полынью, и бубен, сделанный из кожи северного оленя. Пах он дымом и сухими корнями.

– Что с ним стало?

– Он знал, что уходит. Собрал людей стойбища Талгынак.

Шаман стоит на сопке. Ветер колышет его накидку. Лица людей вокруг – в алом свете тревожного заката. Он говорит медленно, будто каждое слово должно лечь в души как зерно, что прорастёт когда-нибудь…

Я стою перед вами – последний из тех, кто ещё слышит дыхание Большого Севера.

Меня скоро не будет. Но моя тень – останется рядом с вами. В тумане. В метели. В памяти. Я помогу. Слушайте Север и его дыхание.

Когда духи будут готовы – они пошлют вам Проводника. У него будет два глаза: один смотрит в этот мир, второй – в другой.

Он придёт не с громом, а с тишиной. Не с лаем – а с взглядом. Он не будет звать – но некоторые из вас его почувствуют.

Имя его – Тяльан. А если судьба добавит ему силу – он станет Талаан Тяльан. Дар. Проводник. Тот, кто ведёт по пути судьбы.

В старые дни, когда люди отличали ягоду от яда, а зверя – от духа, один охотник потерял дочь. Он искал – и не нашёл. И тогда он попросил не о жизни, а о праве быть рядом с потерявшимися. Великий дух услышал – и отправил Тяльана.

Он ходит по льду и по склонам. Чёрно-белый – как ночь и день. С глазами двух стихий: один – янтарь, в котором застывает солнце, второй – лёд, где теряются облака.

Он приходит к тем, кто сбился. К ребёнку, к старухе, к охотнику, к тому, кто не помнит дорогу, но всё ещё способен идти.

Он ведёт не назад – а туда, куда нужно. Выводит не всех – а тех, кто готов стать собой.

Если ты один и в сердце у тебя страх – он может прийти. Без звука. Без следа. Просто рядом. Не отвернись. Не усомнись. Не забудь – кто ты.

Когда он появится – ты узнаешь. Потому что в нём будет не собака. В нём будет зов древнего дыхания.

Если он выбрал тебя – ты нужен миру живых.

Я ухожу. Стану туманом. Но он – идёт.

Запомните имя. Запомните чувство.

Проводник. Между мирами.

Потом ушёл на сопку, лёг под старый кедр … и стал туманом.

– Это правда?

– Всё правда, – кивнул Уйгунаан.

– После смерти шамана тишина стала другой.

Прежде в ней было дыхание – ровное, глухое, тяжёлое. Дышал Большой Север, древний дух мира, что никогда не нуждался в имени.

Шаман знал, как его слушать. Не просил. Не торговался. Он просто стоял в снегу, закрыв глаза, и что-то в снегах отзывалось ему.

Теперь же – всё смолкло.

Стада пошли худеть. У оленей начала опухать морда, лопались губы, и они ложились в снег, как в могилу.

Люди гнали их на пастбища, что веками кормили предков, – а там была только голая каменная крошка, мёртвый мох.

Молодняк уходил – и не возвращался. Следы вели в туман и растворялись.

Люди говорили: духи отвернулись. Но старики качали головами:

– Не духи. Сам Север отвернулся.

Он не злится, он не мстит. Он просто не видит нас больше. Мы чужие.

А я один ещё помню голос шамана. Помню, как он стоял на сопке, подняв руки, и метель слушалась.

Теперь ни метель, ни ветер не слушают никого.

Люди перестали верить в духов. Перестали звать шамана. А я остался – один помню его имя, его голос, его запах.

– А ты ждал проводника?

– Жду до сих пор. Чувствую, что он уже рядом. Просто мы не сразу узнаём тех, кто приходит оттуда…

Легенда о Талаан Тяльане

С самого начала он был не такой, как остальные.

В помёте из семи – один чёрно-белый, как ночь, вступающая во владение искристым снегом, и как утро, рождённое в инеистой синеве. Когда щенок вылез из клубка – первый, с глазами двух стихий, – он сразу смотрел не на мир, а сквозь него. Будто знал больше, чем положено щенку.

Остальные пищали, толкались, тыкались носами в живот матери – а он лежал чуть в стороне, глядя в угол яранги. Будто слышал там что-то, чего не замечали другие.

Этот щенок ни разу не скулил. Он бегал за вороном, но никогда не пытался его поймать – как будто они говорили на одном языке.

Он не лез в драки, но в играх всегда побеждал. В его движениях была цельность, внимание – будто он заранее знал, что произойдёт. Когда другие щенки с визгом бросались друг на друга, он сидел в стороне, наблюдая.

Иногда он вдруг резко вскакивал, пробегал между ними, касался кого-то боком – и вся стая меняла ритм. Игра становилась другой. Его игрой.

Он не стремился к миске первым. Не бросался на запах, как его братья. Но когда вокруг стихало, он поднимал голову – и начинал кружить по стойбищу, настороженно, почти настойчиво, словно что-то искал. Не еду. Не мать. Что-то иное.

Он был рождён неслучайно. Его мать – старая якутская лайка, надёжная, проверенная охотой и морозом. А отец… О нём не говорили. Он пришёл с Севера. Пришёл, как ветер: ниоткуда – и без следа. Один глаз у него был цвета янтаря, другой – цвета льда. Он не остался. Он исчез, как будто просто проверил: жив ли ещё путь.

Старик Уйгунаан, высохший, с лицом, где ветры оставили больше морщин, чем поворотов на зимней тропе – тот, чьё молчание бывало громче слов других, поглядывал на него украдкой, покуривая короткую трубку с янтарным мундштуком. Он знал, что этот щенок не для охоты и не для упряжки. У него было другое предназначение – помочь тому, кто умеет слышать мир, но разучился слушать самого себя.

Уйгунаан поднял щенка на руки, посмотрел ему в глаза – в один янтарный, как солнце в смоле, в другой – ледяной, как озеро, где теряются облака. И выдохнул:

– Талаан Тяльан.

Имя вышло само. Старик выдохнул его не голосом, а дыханием. И никто в стойбище не осмелился спорить – потому что знали: старик такие вещи не говорит просто так.

– Ты не просто щенок. Ты между мирами. Ты ищешь тень, потому что сам – от неё.

И Тяльан вильнул хвостом. Не игриво, как щенок. Точно. Почти как кивком. Будто понял. Или – вспомнил

В стойбище знали: если Уйгунаан называет имя – значит, оно уже существовало. Просто его нужно было вспомнить. А старик тогда впервые позволил себе короткий выдох – не от усталости, а от облегчения. Он ждал. И дождался. То, что было сказано когда-то шаманом – пришло.

Старика потом спрашивали у огня: почему два имени? Почему не просто собака?

И Уйгунаан отвечал:

– Потому что «Талаан» – это дар. Удача. Благословение. А «Тяльан» – это проводник. Тот, кто идёт в потёмках – и всё равно знает дорогу. Потому он – Талаан Тяльан. Я ждал его. С каждым изгибом ветра. С каждым шагом по снегу. И теперь… дождался.

А потом добавил тише, больше себе, чем людям:

– Он знает путь там, где мы давно сбились…

С того дня Уйгунаан учил Тяльана сам – не командой, не окриком, а словом, в котором живёт тишина. Говорил с ним, как с младшим духом, что забыл себя в теле зверя, но помнит древнее. Он учил вниманию —

не глазами, а дыханием кожи. Чувствованию – не ушами, а тенью внутри. Он учил следам, что остаются не в снегу, а в воздухе, в запахе мгновенья, в наклоне травы, в нарушенном ритме леса.

Он учил ветру:

вот этот несёт приближение,

вот этот – зов из глубин,

а этот – тот, что приходит за спящими.

Слушай. Не бойся. Запоминай.

Он показывал, как почувствовать трещину в льду, ещё до того, как она коснётся лап. Как стать легким – как замерзший пар, и тяжёлым – как старое имя, которое никто не зовёт. Он учил не искать – ждать. Не бежать – быть. Не владеть – чувствовать. Он учил одиночеству, чтобы не выть от него, а сплести из него песню. И тишине – чтобы слышать сквозь неё зов древних.

Тот, кто приходит во сне

Нургэнек рос обычным мальчишкой. Он часто проводил каникулы с отцом – бригадиром оленеводческой бригады. Вместе с ним уходил далеко в тундру – на перекочёвки, к дальним стоянкам, где нет дорог, только путь оленей да небо над головой. Там он учился видеть, а не смотреть; слушать землю, а не шуметь словами.

Отец знал повадки стада, как люди знают своё дыхание. Природа для него была не фоном, а живым собеседником: он умел читать небо по облакам и понимал землю – по тяжести шагов, по эху копыт, по её вибрации под табуном.

С ним Нургэнек впервые понял, что сила – не в крике, а в точности движения и в умении вовремя промолчать. Он не учил сына – просто жил рядом. А мальчик впитывал каждое движение, каждый взгляд, будто это был язык, на котором разговаривают с миром.

К четырнадцати годам Нургэнек уже уверенно управлял собачьей упряжкой, не повышая голоса. Он умело вёл оленегонных собак, ловко седлал оленей и обращался с арканом. Знал, как повернуть хореем, чтобы вожак понял без испуга, как крикнуть негромко – но в нужный момент, и чтобы стадо послушалось.

Он мог загнать молодого бычка в загон без суеты: шагом по дуге, поворотом плеча, тенью от движений. Понимал, где стадо начнёт расходиться, а где его можно собрать одним движением. Мог выйти вперёд, стать рядом с вожаком – и вести. А если надо – бежать сбоку, регулируя ритм, словно подыгрывая всему стаду.

Младшие ходили за ним – не потому, что он командовал, а потому что у него получалось. Он умел быть первым – не впереди, а рядом. С ним любое дело становилось не страшным, даже весёлым – будто мир сам откликался, когда веришь в себя и не боишься пробовать.

После школы собирался идти в бригаду к отцу – работать с оленями, как работали до него. Не потому, что так надо. А потому что понимал.

Нургэнек не сомневался: так жили до него – так и он будет жить. Он шёл по намеченному пути – спокойно, уверенно… пока однажды ночью, в самую тишину, не явился он. Маленький щенок, ещё неуклюжий, с мягкими лапами, пушистой грудкой и пушистым хвостом, который волочился за ним по снегу, оставляя мелкий след – будто он ещё не знал, куда идти, но уже был в пути. Чёрно-белая шёрстка топорщилась. Один глаз – тёплый, янтарный, как вечернее солнце. Другой – прозрачный, ледяной, как утренний иней. Он смотрел – честно, просто, как умеют смотреть только дети и щенки. Он смотрел глазами, в которых жили вопросы – те, что не кричат, но попадают прямо внутрь. Туда, где молчит разум и отвечает сердце.

Сон повторялся. Ночь за ночью. Щенок не лаял, не прыгал, не играл. Он сидел и разговаривал – не словами, а вопросами. Или словами, но не привычными: мягкими, осторожными, будто боялся спугнуть мысль. Он спрашивал:

Почему тебе так легко учиться?

Почему дети тянутся к тебе?

Почему тебе нравится объяснять, даже если сам не всё ещё понял?

Он не требовал ответа. Просто был рядом. Слушал. Спрашивал. И его слова – как тонкие корни – оставались в памяти и прорастали внутри.

И однажды Нургэнек понял: ему не в бригаду. Не на упряжку. А – в школу.

Он понял, что хочет стать учителем

В тот год зима пришла рано, но снег лёг ровно – наст уверенно держал нарту. Нургэнек поехал к своему дедушке в дальнее стойбище Талгынак на зимние каникулы с другом.

Алдан был старше на два года. В этом году он оканчивал школу и собирался весной уехать в город – стать инженером, узнать другой мир.

Они дружили, несмотря на разницу в возрасте. Им было интересно спорить, обсуждать, задавать друг другу вопросы.

Алдан тоже ехал в Талгынак – к своему деду, на последние школьные каникулы.

Ехали вдвоём на одной упряжке. Нарты низкие, обтянуты оленьей шкурой. Собаки резвые и снег плотный, но в гору приходилось слезать и бежать рядом, подбадривая ведущих, иногда толкать нарту. Щёки горели, дыхание рвалось из груди паром, пальцы в рукавицах не сразу сгибались. Но было весело – по-настоящему.

На привалах Алдан рассказывал про город, про еду в коробках и людей, которые всё время куда-то спешат. А Нургэнек рассказывал о своих странных снах, о щенке, который помогает ему понять путь судьбы. И в этих рассказах они словно ходили по границе – между тем, что зовёт вперёд, и тем, что держит за плечо.

Путь в стойбище Талгынак в хорошую погоду можно было преодолеть за два дня с промежуточной ночевкой в охотничьей заимке. Они добрались до заимки, когда сумерки уже сгустились, и снег поскрипывал под ногами особенно звонко. Над входом болтался чурбачок с вырезанным узором, на торце стены – старая берёзовая вешка.

Дверь отозвалась скрипом, и изнутри пахнуло холодной золой, деревянным дымом и чем-то солоновато-собачьим. Но дрова под навесом оказались сухими, и печка прогрелась быстро – с потрескиванием, со звуком, как будто избушка вздыхала, оживая.

Когда собаки доели свою юколу – сухую, хрустящую, с маслянисто-рыбным запахом лосося – и улеглись в снег у стены заимки, в избушке наступила мягкая тишина.

Внутри было тепло и светло. Печка потрескивала, от неё тянуло еловым дымом и чуть-чуть – берёзовой золой. Из старого чайника шёл пар, и сладкий чай с брусничным привкусом заполнял избу мягким ароматом – как будто здесь когда-то смеялась бабушка.

На деревянной доске лежали ломти копчёного лосося – янтарные, с дымной корочкой. Их не разогревали, не солили – просто ели с хлебом. Хлеб был серый, плотный, с трещинками по краям, чуть подкопчённый, потому что отлежался у самой печки. Он хрустел, как тонкий наст в первый морозный день.

Алдан наливал чай по очереди. Когда кружки запотели, он вздохнул: – Лучше, чем в городе, – и улыбнулся. Такой улыбкой, которой улыбаются только в тишине, когда знаешь, что рядом – свой.

За окном звёзды ложились на наст, как искры из невидимого очага. И в этой избушке, что пахла рыбой, дымом и хлебом, было всё, что нужно: пища, тепло – собаки и путь, который ждёт снаружи.

Когда они доели, Алдан налил по второй кружке. Чай уже остыл до той температуры, когда его можно пить большими глотками, не жмурясь. Нургэнек сидел, облокотившись на лавку, глядя на отблески огня на стенах. Свет колебался, как вода – и в этом было что-то успокаивающее, вечное.

За окном ветер перебирал сосны. Собаки за избой шевелились, кто-то потягивался, кто-то зарывался мордой в снег. Внутри было по-домашнему тихо. Печь уже гудела ровно, от лавки тянуло теплом.

Утро в заимке пришло не шумом, а светом. Внутри уже пахло новым днём. Нургэнек проснулся первым. Печь чуть дышала теплом, посуда звякнула, когда Алдан подал кружку.

Они пили чай стоя, быстро, по-утреннему: сладкий, бодрый, с остатками брусники. Хлеб – в руку. Лосось – на зуб. Остальное дорога допоёт.

Собаки за стеной заимки уже скребли лапами – чувствовали, что скоро снова в путь. Алдан вышел первым, хлопнул в ладони – лай прокатился по лесу, звонко, радостно.

Снег звенел под полозьями. Наст держал легко, собаки резво тянули, будто не ночевали, а отдыхали целую неделю. Снег под лапами семи ездовых собак пел свою песню – негромкую, но древнюю. Нарта скользила по насту, будто сама знала дорогу. На ней – двое: Нургэнек, с глазами, в которых отражалась тревога и предвкушение, и Алдан – чуть старше, с уверенной осанкой, но с тем же нетерпением в груди.

Они ехали молча. Ветер щипал щеки, но не мог пробиться сквозь мех кухлянок. За спиной – километры тундры, впереди – купола яранг, дым над ними, и запах, который можно почувствовать ещё до того, как увидишь огонь: запах родного дома.

Собаки – каждая с именем, с характером – тянули нарту с ритмом, будто чувствовали, что это не просто поездка. Это возвращение. Вожак Туора оглянулась на мальчиков, как бы говоря: «Мы почти у цели».

До Талгынака добрались засветло. Он показался из-за снежного холма – стойбище, где жили их бабушки и дедушки. Где рассказы звучат у очага, а тишина – как часть разговора. Где можно быть собой, даже если ты ещё не знаешь, кто ты.

Нургэнек почувствовал, как сердце стучит быстрее. Он вспомнил руки бабушки, пахнущие мхом и рыбой, и голос деда, рассказывающего, как духи ходят по снегу, не оставляя следов. Алдан улыбнулся – редкой, тихой улыбкой – и кивнул: «Скоро будем».

Собаки замедлили бег. Нарта остановилась. Снег под ногами – словно прикосновение прошлого. Из одной яранги вышла женщина, закутанная в мех, и подняла руку в приветствии. Это была бабушка Нургэнека. А чуть дальше – дед Алдана, с трубкой и глазами, в которых было больше тепла, чем в любом огне.

Зимние каникулы начались. Но это было больше, чем отдых. Это было возвращение к корням, к духам, к себе.

Нургэнек откинул полог и шагнул внутрь – это была до боли знакомая яранга из детства. Он замер на пороге, словно время на миг остановилось. Сбросил варежки, и тепло, мягко окутывающее изнутри, будто обняло его. Пахло дымом, сушёной рыбой, оленьим жиром – и чем-то ещё, неуловимо родным, как запах детства.

Он огляделся. Куполообразный каркас из гибких жердей был обтянут плотной оленьей шкурой мехом внутрь. Разные по цвету и фактуре шкуры, сшитые в единое полотно, складывались в мозаику уюта, которую он помнил с самых ранних лет. В центре чоттагина – очаг, обложенный крупными камнями. Над ним – отверстие для дыма: в ясную погоду дедушка прикрывал его деревянной заслонкой, а в ненастье – натягивал кусок шкуры.

Вокруг очага – лежанки, устланные мягкими шкурами мехом вверх, с подстилкой из ягеля. У стены стоял деревянный сундук – на нём бабушка обычно сидела с рукоделием.

Справа край чоугрына был приоткрыт: бабушка проветривала его любимый полог иоронги – самый правый, тот, что рядом с кладовкой. Из неё он когда-то тайком вытаскивал вкусняшки.

Нургэнек провёл ладонью по старому меховому покрывалу с вышитыми узорами, которые в детстве казались ему магическими.

В углу висел мешочек с сушёными ягодами – он вспомнил, как вытягивал из него по одной, пока дед не видел.

– Яранга… – прошептал он, улыбаясь. – Как же я скучал.

А у костра, рядом с Уйгунааном, лежал он. Тот самый. Щенок из снов. Чёрно-белый. С глазами двух миров. Он встал – не лая, не испугавшись, – подошёл и спокойно положил голову Нургэнеку на колени. Будто они просто продолжили разговор, который не был завершён. Нургэнек вдруг почувствовал: всё это было, как во сне, который пересматриваешь наяву.

Уйгунаан посмотрел на них и негромко сказал:

– Он тебя выбрал. Теперь он твой Проводник. Он будет рядом. Куда бы ты ни шёл.

Он протянул кусочек обсидиана, обвязанный тонким кожаным шнурком.

– От шамана Ыйаҕа, – добавил. – Он теперь за тобой смотрит.

Щенок сидел рядом. Талаан Тяльан. Он не суетился, не скулил, не метался между ног – просто ждал. Понимал: это не просто встреча. Это – ритуал. Это – начало пути.

В ту зиму Нургэнек понял: некоторые дороги не тянутся по снегу. Они растут изнутри – если идти не по плану, а по зову.

Каникулы в стойбище Талгынак

Зима в стойбище Талгынак держала крепко и долго. День просыпался неохотно – бледный, синеватый, будто кто-то приоткрыл глаза и снова зажмурился.

Солнце не поднималось – лишь краем золотой ленты скользило по линии сопок и исчезало,

оставляя небо – бледное и тяжёлое, как оледеневшая оленья шкура.

Наст под ногами звенел тонко, высоко, как стекло в мороз. Снег был сухой, хрупкий – крошился под ладонью, как труха бересты.

А ночь приходила быстро. Звёзды ложились низко-низко, и северное сияние шевелилось над стойбищем – зелёное, синее, будто кто-то тихо перелистывал небо.

Каждый вечер, после ужина, когда в яранге ещё трепетало тепло очага, а звёзды начинали проступать сквозь полог северного неба, дедушка Уйгунаан начинал рассказывать легенды. Его голос – хрипловатый и тёплый, словно старый ветер, знавший все тропы тундры – наполнял пространство между стенами, натянутыми из оленьих шкур. За дверным проёмом, оставленным приоткрытым, чтобы выходил дым, мерцали звёзды, и казалось, будто сами небеса слушают.

Старый очаг – выложенный из округлых камней, обложенный шкурами, чтобы не уходило тепло – освещал лица: уставшие, но ждущие. Свет играл на скулах, на морщинах, на глазах, в которых отражалась память. Легенды текли неспешно, как ручьи весной, между лиственницами и мшистыми холмами, где, по словам дедушки, до сих пор можно услышать дыхание духов.

Бабушка, слышавшая эти истории десятки раз, сидела сбоку – на низком настиле из бересты, шкур и мягкого мха. Она слушала рассеянно, вполуха, но всё равно чуть улыбалась, будто заранее знала, когда появится любимая строчка. Иногда она поправляла узел на поясе или бросала в огонь щепку лиственницы – как будто помогала словам идти дальше.

Нургэнек слушал с раскрытым ртом, вдохновляясь каждым словом, как будто в них скрывалась тайна, которую можно унести с собой. А Тяльан даже уши поджал – так внимательно ловил голос старика, словно в нём прятался запах прошлого: дым от кедровых веток, жир оленины, шорох меха, скрип упряжки на льду.

Слова струились в воздухе, как дым – не спеша, не прерываясь. А костёр потрескивал, будто подтверждая: всё это было, есть и будет. За тонкими стенами яранги – из натянутых оленьих шкур, укреплённых на каркасе из лиственничных жердей – гулял ветер, но внутри было тепло, как в памяти, как в сердце, где живут предки.

Одиннадцать дней провёл Нургэнек в стойбище Талгынак – в яранге дедушки и бабушки. Девять легенд рассказал Уйгунаан: каждая – как нить в узоре их жизни, как узел на ремне шамана, хранящий силу предков.

Легенда о Танце разговоров и Языке сердца

В незапамятные времена, когда слово было как солнце – ясное и согревающее, люди собирались у костра смыслов. Говорить значило творить, а слушать – входить в чужие миры. Слово было не оружием, а мостом. И каждый жест лишь усиливал тепло этого пламени.

Но затем настала Эпоха Пустословия и зыбкого Слушания. Люди стали забывать, что слово – не просто звук голоса, а мост между душами. Они говорили много, но слышали друг друга всё меньше. Тогда в мире начали вырастать стены – не из камня, а из недопонимания.

Именно тогда, на стыке эпох, родился Гармоний – мальчик, чьё имя означало единство.

С детства он чувствовал: важно не только что ты говоришь, но и как. Он видел, как одни взлетают благодаря речи, а другие теряются в молчании.

Бабушка отвечала на вопрос деда ещё до того, как он его задавал – по взгляду, по вдоху, по тому, как он пригладил бороду. Гармоний чувствовал: в разговоре важны не только слова, но и паузы. Иногда рука, положенная на плечо, говорит больше, чем сто фраз.

Он замечал, как пёс замирает, прежде чем подать голос. И как мать понимала, что ребёнок врёт – не по словам, а по тому, как он прятал глаза в землю.

Тогда Гармоний понял: человек – существо племенное, а его место среди других зависит от умения вести диалог. От искусства говорить ясно, чувствовать глубоко и слышать то, что скрыто между строк.

Он стал Учителем Танца Разговоров – не магом слов, а дирижёром смыслов. Обучал тому, что слово – лишь основа, а невербальная речь – её дыхание. Что смотреть, слушать и молчать – тоже части беседы. И что уважение, успех, даже богатство, приходят не к тем, кто говорит громко, а к тем, кто говорит точно.

Люди вновь научились танцевать в разговорах. Разговоры снова стали похожи на танец – с паузами, вниманием, шагами навстречу. Они использовали речь как музыку, жесты – как паузы, взгляд – как финал. И в этом танце рождался Язык Сердца – не как дополнение, а как союзник речи.

Так Гармоний, Устремлённый к Смыслу, стал легендой не из-за громких слов, а из-за глубоких разговоров. И каждый, кто учится слушать, кто говорит не для спора, а для связи, знает: говорить – это искусство, но быть понятым – это судьба.

Ночь спустилась медленно, будто прислушиваясь. Огни стойбища уже не освещали лица – только силуэты, только дыхание. Нургэнек сидел рядом с Уйгунааном, чья спина казалась горой времени. Дедушка говорил не часто. Но когда говорил – даже ветер замирал, чтобы не перебивать.

– Когда я следовал тропой, которую называют жизнью, – начал он, глядя в огонь, – я встретил троих.

Первый слышал людей. Их радость, тревоги, молчание. Но лес для него был нем – он не различал, когда трава просит не ступать, а зверь умоляет не глядеть.

Второй знал язык зверей. Он понимал бег, дрожь, взгляд. Но человек был для него страхом – он отступал, даже когда слышал имя, сказанное с добром.

А третий… он молчал. Но его молчание было насыщено смыслом. Он не владел словами, но понимал всё, потому что не стремился говорить – а стремился быть.

Уйгунаан замолчал. Ветер прошёл между ними, как подтверждение. Потом он наклонился, взглянул на Нургэнека, и добавил: «Когда я был таким, как ты, я всё время пытался понять слова. А потом заметил: самые важные вещи вообще не говорят словами. Их можно почувствовать – как ритм в песне птицы, как тревогу в дожде, как взгляд зверя на тропе. Когда ты внимателен к миру – он начинает внимать тебе».

Мальчик не ответил – лишь вздохнул глубже. Он чувствовал, что за словами дедушки – не просто история, а готовность к следующей легенде.

Легенда о Говорящем Ветре, шепоте листьев и Созвучии Живого

До появления слов, которыми можно солгать, были взгляды, от которых согревалось сердце.

В ту древнюю тишину, когда человек ещё не отделился от остального живого, Земля говорила дыханием.

Изгиб стебля, поворот хвоста, шелест листвы на рассвете – всё было речью, которую не записывали, а чувствовали.

Это был век до имён.

Время, когда смысл жил не в звуке – а в намерении. Когда тревога поднималась вместе с травой, а радость танцевала в капле дождя. Ответы не искались – они приходили.

Каждое движение было откликом – честным, как взгляд существа, ещё не умеющего лгать.

Так родилась Легенда – о Слушающих или Легенда о Говорящем Ветре, шепоте листьев и Созвучии Живого.

О тех, чьё внимание стало языком, а терпение – способом говорить.

О тех, кто умел сидеть долго, внимая дыханию земли.

О тех, кто отличал взгляд страха от взгляда доверия.

О тех, кто слышал не громче – а глубже.

Корень отзывался на прикосновение.

Зверь – на спокойствие.

Мох – на молчание.

Природа говорила не хитростью, а правдой.

И человек, ещё не владеющий, но уже чувствующий, стал учеником этой бессловесной школы.

Это не история могущества – это миф наблюдения. Не эпос подвигов – а сказание эмпатии. Здесь не дают – здесь приглашают. Не говорят – но слышат.

Слушающий не просто рядом с миром – он его продолжение.

Эта легенда – приглашение для каждого, кто ещё умеет распознать просьбу во взгляде животного, тревогу в морщине листа, надежду – в крошечной капле росы. Если ты слышишь, когда никто не говорит – ты уже часть этой истории.

Там, где смысл рождается не из слов, а из движения и дыхания, появился тот, кого позже назовут Сэйларом – юношей, чьё умение слышать превращалось в понимание, древнее, как сама земля. Он и теперь рядом – для тех, кто умеет слышать тишину.

Он не говорил много, но его взгляд проникал глубже слов. Люди порой посмеивались:

«Ты общаешься с ветром, словно он – твой друг».

Но звери подходили к нему без страха. Птицы не улетали. А деревья – шумели особенно нежно.

Он не приручал – он просто был рядом. И этого хватало.

Сэйлар учился не у книг, а у движения. – Как лиса напрягает спину перед прыжком. – Как берёза сбрасывает лишнее перед бурей. – Как цветок раскрывается в нужное утро. У него было лицо с высокими скулами, глаза – тёмные, глубоко посаженные, в них отражалась тишина. Одежда – кухлянка из рыбьей кожи, со светлыми узорами, будто реки текут прямо по груди. Он понял: у природы нет слов – есть интонация. Каждое движение – реакция. Каждое состояние – послание.

Сэйлар не был шаманом, не был богом. Он был тем, кто смотрит – и понимает. Сэйлар слушал мир не ушами, а вниманием. И знал: Зверь не лжёт. Его тело говорит – о страхе, голоде, заботе. Растение не притворяется. Оно сразу показывает: когда земля бедна, когда солнце – чужое.

И эта способность понимать без слов – начала заражать сердца. Люди стали смотреть внимательней. Слушать дольше. Они поняли: между собой можно понять больше – не громкостью слов, а позой, тоном, ритмом дыхания.

Так рождалась Эмпатия. Не как эмоция – как древний навык.

В лесах, где сердце слышит прежде уха, мир не говорит – он шепчет. Каждый шорох – слово, каждый порыв ветра – послание. И тот, кто умеет услышать, становится частью Созвучия Живого.

Сэйлар был не один. Путь понимания мира без слов – древний, многоголосый. Природа открывает свою тайную речь каждому, кто учится слушать – не ушами, а вниманием.

Мхаэль, Разговаривающий с мхом – его шаги не давят, а касаются. Он слушает мох как память земли, чувствует, где лес забыл имена и где корни плачут.

Капелин, Друг дождя – танцует под каплями, читает облака, различает грусть неба. Под его ладонями реки меняют путь, а птицы – замолкают.

Пульса, Та, что слышит биение Земли – ложится на камни, улавливает ритм недр. Её дыхание – одно с дыханием корней. Она чувствует тревоги земли прежде, чем рождается дрожь.

Шелий, Слышащий Шорох – не идёт, а присутствует. Его глаза отражают ветер. Лепестки рассказывают ему, трава колеблется – чтобы говорить.

Зверолай, Переводчик звериного языка – принимает, не приручает. Его тело настроено на дрожь хвоста, взгляд боком, поворот уха. Он говорит тишиной, в которой звери отдыхают.

Под древней сосной они – шестеро – сошлись. И Сэйлар, стоя у её подножия, думал, что один. Но другие появились – не шагами, а присутствием.

Перед объединением каждый из них совершил жест:

Мхаэль – положил веточку мха на корень.

Капелин – дал сосне каплю дождя со своей ладони.

Пульса – поставила камень, отдав ему свой пульс.

Шелий – дунул в сторону ветки, будто передал внимание.

Зверолай – просто сел рядом, не глядя, как знак доверия.

А Сэйлар – коснулся ладонью земли, будто спрашивал разрешения.

Лес ответил дрожью листвы, ароматом и тенью – не одобрением, а признанием.

Сосна заговорила – не словами, а ароматами смолы, тенью, дрожью веток: «Вы не назначенные. Вы – пробудившиеся. Но пробуждённый не остаётся один – дыхание мира ищет тех, кто ответит. И тогда путь одного становится тропой многих.»

Путь шестерых начался не к месту, а к Звуку, которого нет. Лес открыл не дорогу, а намёк – путь, что не знает шагов, но чувствует намерение.

Земли дождя – след Капелина: Тропа стала мягче. Дождь не прятал, а показывал. Капли спрашивали, кого они несут. Он шёл в капюшоне из тонкой оленьей шкурки, а на его плечах висели подвески – хрустальные бусины-капли. Под его ладонями вода текла иначе, а под ногами не было ни грязи, ни следа – как будто дождь сам приподнимал тропу.

Мхи предков – след Мхаэля: Мох стал кожей мира. Они остановились у дерева, чьи корни плакали. Обещание было забыто. Они пошли – тихо.

Каменные поля – дыхание Пульсы: Камни говорили о времени без шума. Ритм земли стал сердцем. Шаги стали вопросами: «Ты слышишь?»

Звериные тропы – присутствие Зверолая: Звери шли сами. Поляна забыла охоту – помнила доверие.

Ветер наблюдения – момент Шелия: Он не вёл. Он остановился. Ветер сам коснулся плеч. Трава сказала: здесь – граница. Источник Тишины.

Сэйлар смотрел на них – и впервые понял, что его дар не уникален, а часть множества. В каждом – своя песня мира, своё созвучие, но все они одной природы: внимательные.

Сосна заговорила снова. Не словами – ароматами смолы, дрожью веток, тенью на лице. И каждый из них услышал: «Вы вместе – Сеть чувств, голосов, дыханий. И теперь – вы знаете друг друга.»

И запомни, Нургэнек…

Мир не нуждается в твоём командовании. Он ждёт твоего внимания.

Не нужно знать язык травы – достаточно почувствовать, когда она боится быть сорванной.

Не обязательно понимать крик зверя – важно различать молчание, в котором он доверяет.

А улыбка, Нургэнек… Улыбка может значить разное: у одних – мир, у других – угрозу.

Даже слово «да» в одном языке может значить «нет» в другом.

Поэтому не спеши толковать – сначала слушай.

Не стоит требовать отклика – тишина сама скажет всё, если ты не нарушишь её голосом.

Слушающий не главный – он необходимый.

Потому что настоящий смысл рождается не там, где громко, а там, где кто-то услышал – не ради ответа, а ради сердца.

Легенда о Тканях Счастья: Мастерство Быть Счастливым

В незапамятные времена, когда небо ещё хранило в себе лица богов, а реки шептали на языке звёзд, жил человек – не воин и не мудрец, а Ткач Оттенков Счастья. Тот, кто умел ткать саму природу радости. Он не создавал ткань – он создавал чувство. Каждая нить в его руках превращалась в оттенок счастья, который невозможно измерить, но можно узнать – всем телом, всей памятью.

Он странствовал, ведомый пророчеством – и по зову чего-то очень тихого. Света, что вспыхивает внутри, когда кто-то молча дарит тебе чашку тёплого чая. Его путь был усыпан улыбками, что появлялись и гасли, как светлячки. Но он верил: если собрать достаточно искр, можно соткать ткань, которую не рвёт боль – и в неё завернуть мир.

Когда он подошёл к Ручью Времени, то увидел людей, чьи сердца опустели, как забытые фонари. Он присел и опустил ладони в холодную воду – полную отражений чужих историй.

– Счастье живёт не в вечности, а в миге, – сказал он. – Оно приходит телу – коротко, сладко – и уходит. Но в душе остаётся дольше, если ты его заметил. Горе – это когда мы пытаемся удержать молнию в ладони. Но стоит признать её красоту – и ладонь светится.

Ткач Оттенков Счастья повторял людям: счастье живёт в моменте – как вспышка, как вдох, как улыбка в утреннем тумане. Лишь глупцы гонятся за ним, как за вечным солнцем, не понимая, что оно приходит, чтобы уйти… и вернуться вновь.

Он учил людей понимать себя, свои желания. Показывал, как создавать праздники из обычных дней, огоньки – из взглядов любимых, песни – из тишины. И каждый миг счастья он делил щедро – и от этого его свет только становился ярче.

Настоящие мудрецы собирают счастье не в сундуки, а в память. Они знают: счастье – не чудо, а ремесло. Оно рождается из понимания себя, из заботы о других, из нежности, которой ты делишься с миром.

Счастье – как искра. Оно недолговечно в теле, но оставляет тепло в душе. И если ты научился зажигать искры – ты уже стал кузнецом своей радости.

А когда ты делишься этой радостью – она не убывает. Она растёт, как огонь, переходящий от сердца к сердцу.

Люди называли его безумцем, ведь он не искал чуда – он творил его сам. Но однажды над землёй вспыхнула радуга без дождя – и тогда они поняли:

Счастье – это не гость, а сад, который можно взрастить. Каждый может быть садовником своего Счастья.

С тех пор Ткач Оттенков Счастья больше не странствует в одиночку. Каждый, кто посеял радость и понял себя, несёт его Искру. И с каждым таким сердцем мир становится светлее.

Путь Ткача не завершился – он просто изменил форму. Его Искра не угасла, а разлетелась по миру, проникая в сердца тех, кто умеет замечать свет в простом.

Они – новые Ткачи Оттенков Счастья. Не герои, не пророки, а обычные люди: те, кто умеет слушать тишину, смеяться сквозь слёзы, создавать счастье из взгляда, прикосновения, мгновения. Их становится всё больше – каждый, кто несёт свою Искру, превращает мир в сад света.

Говорят, если однажды ты увидишь радугу без дождя – или незнакомец вдруг улыбнётся тебе без причины – это он. Ткач Оттенков Счастья. Живущий в каждом, кто выбрал путь Света.

Теперь легенда – это не прошлое, а будущее. Свет, которым делятся, не гаснет: он переходит от сердца к сердцу, превращаясь в Сеть Душевного Тепла, где каждый становится светильником для других.

Так началась эпоха Мгновенных Искр – когда каждый человек, в простых поступках и тихих радостях, стал носителем легенды.

Не нужно быть великим, чтобы зажечь свет. Достаточно услышать смех любимого, почувствовать благодарность, создать миг, наполненный смыслом.

И если мир становится ярче – это не чудо с небес. Это тысяча малых огней, рождённых любовью и осознанностью.

А в мягком вечернем свете, где звучит смех и музыка, и в розово-золотом утре, где кто-то делится теплом, легенда продолжается – не в книгах, а в жизни. И финала у неё нет – ведь свет, которым делятся, никогда не погаснет.

Легенда о тропах, которые помнят имена

Говорят старые духи, что каждая тропа родилась не из дождя, не из ветра, а из первого шага. Шаг – это выбор. Шаг – это след. И если пройти по тропе с сердцем открытым, она заговорит. Не громко – шепотом коры, шелестом листвы, треском ветки под ногой.

Когда идёшь по такой тропе, чувствуешь: она узнаёт. Не глаза видят – стопы помнят. Здесь шёл Тир, сын камня – его шаг был тяжёл, но честен. Здесь – Алтуна, что говорила с озёрами – её следы пахли дождём. А вот там, где мох обнимает корни, прошёл Безымянный, но с песней – и песня осталась.

Лес не любит шума. Он любит дыхание. В нём живут имена, как уголь в костре – тихие, тёплые, яркие под слоем времени. Старейшины говорили: если тропа вспомнила тебя – ты стал её частью. И когда пройдёт другой – она скажет ему твоё имя. Не словом. А – чувством. И тогда начнётся новая легенда.

Говорят, каждая тропа помнит шаг. Но не каждый шаг – остаётся. Одни идут – и лес забывает их через день. Другие – проходят один раз, а след остаётся на века.

Память не в словах, не в шуме – в силе поступка. Одни дарят миру свет, другие – тень. Но и то, и другое оставляет след. Ветра всё забывают, кроме того, что было намерением.

Был Герострат – с пеплом на пятках и гордостью в пламени. Его имя помнят, но тропа, по которой он шёл, – обожжена. Каждый, кто ступает туда, чувствует жар, но не тепло.

А был и тот, кто посадил дерево – и забыл своё имя. Его шаг – тёплый. Его тропа – цветёт весной. И птицы поют там, где он прошёл.

Так и живёт лес: не по славе, не по крику, а – по следу в живом.

Каждый человек оставляет след. Одни – в книгах, другие – в земле. Одни – в страхе, другие – в надежде. Но тропа помнит не тех, кто громко жил, а тех, чьи шаги были настоящими.

Если ты хочешь, чтобы тебя помнили – не обязательно быть великим. Достаточно быть искренним.

И вот, когда звёзды вышли на тропу неба, а костёр стал шептать, как лес, дед Уйгунаан, последний шаман, положил руку на плечо Нургэнека и сказал:

– Слушай, внук мой. Ты слышал легенду – теперь услышь её суть. Каждый шаг – это слово. Каждая тропа – это книга. Но не каждая книга – читается сердцем.

Ты будешь идти. Ты будешь терять и находить. Ты увидишь тех, кто кричит, чтобы их запомнили, и тех, кто молчит, но остаётся навсегда.

Запомни: лес не помнит славу. Он помнит след. Не тот, что оставляют сапоги, а тот, что оставляет душа.

Был Герострат – и его имя помнят, но тропа под ним – обуглена. Был Авиценна – и его шаг лечит до сих пор. Был Диоген – и его след пахнет свободой. Был Колумб – и его тропа – спорная, но великая. Были те, кто разрушал, и те, кто создавал. Но лес помнит не громкость, а – правду поступка.

Ты, Нургэнек, идёшь не один. С тобой – духи, с тобой – Тяльан, с тобой – зов, который не утихает даже во сне.

И если ты будешь идти с открытым сердцем – тропа заговорит. И когда пройдёт другой – она скажет ему твоё имя. Не словом. А – чувством.

Так рождаются легенды. Так живёт память. Так идёт человек – по пути судьбы.

Тропа, по которой возвращается тень

Был однажды человек, у которого исчезла тень.

Не имя. Не кровь. Не дыхание. А – тень.

Та, что идёт с тобой рядом. Та, что шепчет миру: «Я здесь. Я цел.»

Старики сказали:

– Ушёл он за грань. Его душа – далеко. А тропа домой занесена дыханием зимнего духа.

Человек был охотником. Молодым – как горный ветер. Сильным – как корень великого кедра. Метким – как взгляд ястреба.

Он знал, где снег говорит, где ветер зовёт, где след – это письмо.

Но однажды… всё внутри него стихло.

Он вернулся с охоты – с добычей, но без духа.

Ел – и не чувствовал вкуса.

Смотрел – и не видел формы.

Дышал – и воздух проходил сквозь него, не касаясь сердца.

И тогда кто-то шепнул:

– Посмотри. Он не отбрасывает тень. Ни днём. Ни ночью.

Будто свет больше не знает, кого он освещает.

Он бродил по земле. Он звал глазами небо.

Но был – пуст. Как сосуд, из которого ушёл голос.

И тогда появился Талаан.

Не человек. Не зверь. Не дух. Но все трое вместе.

Он не подошёл. Не звал. Просто лёг рядом – там, где сидел человек.

И молчал. Но слушал – глубже, чем слух.

Потом встал. И пошёл в лес.

Человек не хотел идти. Но ноги пошли.

Потому что внутри… проснулось Имя. Древнее. Забытое. Истинное.

Они шли два дня. Без слов. Без еды.

Только снег говорил под ногами.

Только ветер пел сквозь кости.

На третий день Талаан остановился.

Он посмотрел – в самое нутро.

И человек… заплакал.

Не от боли.

А потому что вспомнил: Я – есть.

В ту же ночь старейшина вышел из дома, глянул на луну – и сказал:

– Он вернулся. Его тень – с ним.

Слушай же:

Если ты однажды не увидишь своей тени – не бойся.

Это не проклятие. Это зов.

Иногда душа уходит слишком далеко. И небо забывает твоё очертание.

Но всегда есть Один. Или Одна. Или То.

Кто знает тропу.

Не зовёт. Не учит. Не уговаривает.

Просто идёт рядом.

И ждёт.

Пока ты вспомнишь своё имя. Своё чувство. Свою песню.

И тогда – свет снова узнает тебя.

И тень вернётся.

Не прежней. Но твоей. Истинной.

И ты пойдёшь дальше. Уже с ней. Уже собой.

– Запомни, Нургэнек, глядя в костер сказал Уйгунаан.

Иногда человек не ломается – он просто теряется.

Не потому, что слаб. А потому что слишком долго шёл, не останавливаясь.

Иногда душа уходит не в смерть, а в сторону – чтобы спастись.

Ты можешь жить, говорить, работать…

А внутри – пусто.

Это не стыдно. И не страшно. Это – зов.

Когда нет вкуса, нет смысла, нет слёз даже —

Это не конец. Это – зима внутри.

А у каждой зимы есть тропа к весне.

Запомни: не всегда нужно сражаться. Иногда нужно замедлиться.

Сесть. Послушать. Не торопить себя. Не обвинять.

Иногда помощь приходит не от врача, не от книги,

а в виде человека, собаки, сна, песни, тишины.

Не все целители носят белые халаты. Некоторые просто идут рядом.

Если у тебя исчезнет тень – не бойся. Это значит, ты ушёл далеко от себя.

Но себя можно вспомнить. Потихоньку. Через дыхание. Через память.

Главное – не спеши.

И верь: всегда есть Талаан. В ком-то. Или в тебе самом.

Кто знает тропу.

А если кто-то рядом потеряет тень – не спрашивай, что с ним.

Просто будь рядом. И жди.

Пока в нём снова зажжётся свет.

О песне одной птицы, которая звучала только в печали

В незапамятные времена, когда солнце ещё вставало не по часам, а по зову сердца Земли, жила в горах птица по имени Сирийна. Её перья были цвета тумана, а глаза – как звёзды, упавшие в воду. Но никто не слышал её голос – она молчала, будто носила тайну, которой нельзя делиться.

Старейшины говорили: «Это птица, что поёт лишь тогда, когда лес грустит».

Однажды, племя утратило своего мудреца, того, кто понимал ветер и траву. Люди собрались в круг, молчали, и вдруг – как будто само небо вздрогнуло – Сирийна запела. Её песня была не звуком, а дыханием скорби, что проникает в кости. Трава наклонилась, звери замерли, и даже река потекла тише.

Песня длилась, пока в сердцах не потеплело – как огонь, разведённый в снежную ночь. И с тех пор её голос становился слышен лишь в моменты утраты, чтобы напомнить: даже в печали живёт связь, и звук может исцелять душу.

Мудрые шаманы теперь учат: «Слушай тишину. Если в ней прозвучит песня – значит, кто-то рядом плачет. И тебе дана возможность быть светом».

О Духе Тумана

Где горы целуются с небом, а реки забывают свои имена, живёт древний дух по имени Ха’нур – Дух Тумана. Он не имеет формы, не знает границ, и никто не видел его глазами, но каждый чувствовал – когда лес прятался в молчании, а шаги терялись в мягкой пелене.

Ха’нур – это тот, кто скрывает, чтобы сохранить. Когда охотник идёт с гневом, он сбивает тропу. Когда путник ищет ответ, он открывает новые пути через забвение. Его голос – не слова, а шепот, что дразнит ухо, как воспоминание о чём-то давно утраченном.

Однажды юная шаманка по имени Сейлуна потеряла зрение после сильной грозы. Люди плакали, но она сказала: «Теперь я вижу Ха’нура». В своих снах она ходила среди тумана, слышала древние истории камней, и научилась возвращать потерянные души из границы Мира Теней.

Так родилось учение: «Туман – не преграда, а приглашение». И шаманы стали призывать Ха’нура, чтобы обернуть селения, увести зло и скрыть тайные тропы от чужих глаз.

В дни, когда туман особенно густ, старейшины говорят: «Это Ха’нур пришёл напомнить – ясность не всегда в зрении».

Легенда о Тени, что вернулась

В те времена, когда леса говорили с ветром, а реки пели имена древних духов, жила Тень – не злое существо, но и не доброе. Она была отголоском поступков забытых, следом желаний несказанных. Её изгнали, когда первое племя научилось зажигать огонь без страха, и с тех пор она бродила между мирами, голодная и молчаливая.

Но однажды, в ночь, когда луна была чёрной, как затуманенное око предков, Тень вернулась. Не в гневе, не в ярости – а в тоске. Она искала то, что сама забыла: своё имя.

Племя, что жило у озера без дна, заметило странности: пес у вождя выл во сне, тени у костра плясали без людей, а птицы не пели. Старуха-предсказательница поняла: Тень вернулась не за местью, а за памятью.

И тогда шаман вошёл в сон, где травы шепчут на заброшенном языке. Он нашёл Тень у корней дерева Молчания и спросил её: "Зачем ты пришла?"

Тень ответила голосом, что был эхом: "Я больше не знаю, кем была. Верните мне имя, и я уйду."

Три ночи племя рассказывало истории, вспоминало забытых, пело о тех, кто был изгнан. И в последнюю ночь Тень встала с востока, приняла имя – Элга, что значит "та, кто уносит следы боли".

И исчезла, растворившись в дыме, но оставив после себя: тишину, в которой нет страха, и память, которая лечит.

Люди запомнили: не всякая Тень – враг. Иногда она – часть того, что мы забыли простить.

Уйгунаан помолчал, глядя на костер, а потом пристально посмотрел в глаза внука и сказал:

Знаешь, Нургэнек, тень в той истории – это как наши обиды, страхи и ошибки. Мы их прячем, забываем, а они всё равно живут рядом, пока мы не решим с ними поговорить.

Иногда, чтобы стать сильнее, нужно не бороться, а вспомнить и простить. Даже то, что кажется страшным, может просто быть грустным и забытым.

А ещё – имя важно. Когда ты называешь свою боль, она уже не пугает. Она становится частью тебя, но не управляет тобой.

Так что, если когда-нибудь тебе станет тяжело – не прячься от своей Тени. Сядь, поговори с ней. Может, она просто хочет, чтобы ты её понял.

И запомни: тишина без страха – это подарок. А память – это сила, которая лечит.

Легенда о Стражах Тепла и Холода

Слушай, Нургэнек, не ушами – сердцем слушай. Потому что уши ловят звук, а сердце – истину.

Говорят, в начале времён были два духа, два дыхания мира – Теплай и Хладун. Один рождался в луче Солнца, другой – в дыхании Ледяной Луны. Они не спорили. Они были песней баланса – той, что звучит только тогда, когда нет ссоры между нотами.

Когда люди забывали благодарить тепло – Хладун покрывал поля инеем, как предостережение. Когда они гневались на холод – Теплай выжигал леса, чтобы напомнить о терпении. А когда люди чтили обоих – земля дышала ровно, год был мягким, дети росли в радости.

Каждое поколение рождало проводника – дитя, у которого в груди билось сердце с двумя ритмами. Он видел пламя, не обжигающее, и лёд, не ранящий. Это был не дар, а путь. Не власть, а обязанность.

Один такой и спас нас. Когда Теплай исчез, и мир задрожал от холода, проводник пошёл туда, где вулкан шепчет с метелью. Он запел песню баланса, и духи вернулись – не как ураганы, а как тени в людях.

С тех пор Стражи живут не в горах, а в сердцах. Иногда встречаешь человека – и он согревает словом. А другой – успокаивает одним только взглядом. Это они. Стражи. Не великие, а настоящие.

Но знай, Нургэнек: чтобы услышать их – мало иметь уши. Нужно иметь тишину внутри, там, где разум не шумит, где нет спешки. Баланс не приходит от мысли – он рождается в той части тебя, где сердце слушает, даже когда молчит.

И если ты однажды почувствуешь, что не знаешь, как поступить – не спрашивай. Замолчи. Сядь у костра. Подожди. Тогда, возможно, и ты услышишь песню, которая не была написана, но всегда звучала.

Потому что идти по жизни – это не искать свет или тьму. Это быть тем, кто удерживает их в равновесии.

Нургэнек просыпался в иоронге, под шершавой, тяжёлой оленьей шкурой. Костёр уже потрескивал в чоттагине. Он сворачивался калачиком, вдыхая дым и сырой мех. Рядом дышал Тяльан – тёплый, мягкий, как пушистый подшёрсток, с холодным, чуть влажным носом. Не скулил. Не ерзал. Просто был рядом. Как сердце. Как память.

Однажды утром наст держал крепко. Воздух был такой сухой, что щипал ноздри, и казалось – даже свет звенит. Нургэнек выбежал и побежал по насту, раскинув руки, как крылья. Варежки не гнулись, воздух царапал щёки, а Тяльан скакал сбоку, молчаливый, внимательный. Иногда он исчезал – уходил в сторону, туда, где снег скрывал старые вешки, забытые людьми. Но не собакой.

За стойбищем они нашли пустую снежную полость – прозрачную, как лёд. Тяльан разгреб лапами вход, Нургэнек пригнулся, вдохнул запах холода и чужой тишины. Они притащили шкуру, сухарь и кусок вяленой оленьей щеки. Он зажёг дедушкину свечку – та горела слабым, дрожащим огоньком. От неё пахло ельником и копчёной туеской. И он впервые прочёл сказку вслух. Голос звучал глубже, старше. А Тяльан лежал, положив морду на лапы, будто знал эту сказку наизусть.