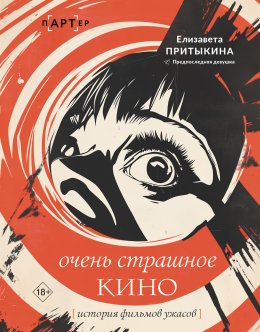

Очень страшное кино. История фильмов ужасов

© Притыкина Е.А., текст, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Глава 1. Почему мы (не) смотрим фильмы ужасов?

Фильмы ужасов не вселяют страх в людей. Они его вызволяют.

Уэс Крэйвен

Заходя на территорию неизведанную, а уж тем более маргинальную, невозможно не ожидать мгновенной критики со стороны истинных фанатов жанра и равнодушия остальной аудитории, увлеченной культурными исследованиями. Для фанатов хоррора совершенно очевидно, что все, что можно было сказать, уже давно сказано исследователями кино. А до людей, рассматривающих хоррор как нечто посредственное, существующее только для развлечения, эта книга просто не доберется. Эта книга своего рода любовное письмо к жанру, а также приятный повод вновь собрать вместе поклонников жанра и обсудить то, за что мы так любим хорроры.

Мне всегда нравились хорроры, нравилось пугаться от хорошей страшилки или зачитываться мистическими романами. Я написала эту книгу с позиции человека, которому нравятся фильмы ужасов, при этом хорошо понимая, что большинство мою страсть не разделяют. Не передать, сколько раз в моей жизни состоялся подобный диалог, когда меня спрашивали:

– Какие фильмы тебе нравятся?

– Фильмы ужасов.

– А я их не люблю. Не понимаю, как такое можно смотреть…

Причины нелюбви собеседника могли варьироваться от уверенности, что это примитивное жанровое кино, до убеждения, что такие фильмы пугают. Поэтому сразу хочу отметить, цель этой книги не привить любовь к хоррорам, но дать возможность взглянуть на них с другой стороны.

Меня как культуролога интересуют различные культурные явления, причины их возникновения и реакция на них общества. К тому же я не киновед, поэтому здесь не будет пространных рассуждений об истории кинематографа, знаменитых режиссерах и уникальной операторской работе. Мне интересно, почему фильмы ужасов такие, какие они есть: на что опираются их создатели, что хотят рассказать и почему именно этот конкретный страх занимает их в данный момент. Кино «вырастает» не только из личности режиссера, но и из социального, культурного и исторического контекста. Тем интересней исследование жанрового кино как призмы, через которую мы познаем реальность. В этой книге речь пойдет в основном о европейском и американском кинематографе, хотя я также буду упоминать и российские фильмы ужасов. Азиатский кинематограф ужасов с его разнообразием стран, культур, фольклора и тематик требует отдельного полноценного исследования, поэтому оставим эту тему для другой книги.

Но прежде чем говорить предметно, давайте определим, что можно считать фильмами ужасов. Хоррор – это жанр, критерии которого очень сильно размыты. Часто фильмы этого жанра гибридные, и охарактеризовать их структуру сложнее, чем детектива или романтической комедии. В детективе все начинается с загадки, например, произошло убийство, но мы не знаем, кто преступник, затем нас знакомят с протагонистом, глазами которого мы будем изучать улики и допрашивать подозреваемых, и в итоге разгадаем головоломку. В романтической комедии зрители также могут представить структуру, где герои сначала влюбляются друг в друга и проходят через испытания, конфликты, чтобы затем воссоединиться. Конечно, структура конкретного фильма может отличаться от общей структуры жанра, однако ей также будет присущ определенный набор персонажей. Например, в вестерне скорее всего будут присутствовать шериф и ковбой. Хоррор же, как мы увидим дальше, исключение из всех правил. Героем хоррора может оказаться любой: ковбой, писатель, полицейский, ребенок, профессор, беременная женщина или влюбленная пара. Мало того, хоррор может заимствовать структуру у других жанров, внося свои коррективы, создавая удивительные гибриды. Например, «Костяной томагавк» Крэйга Залера – это вестерн или хоррор? «Хижина в лесу» Дрю Годдарда – это хоррор или комедия? «Крик» Уэса Крэйвена – это хоррор или детектив? Так как же мы можем определить, что перед нами хоррор?

Персонажи, сюжет и структура – это плоды концепции жанра как «формулы» (Джон Кавелти[1]) или «чертежа» (Рик Олтмен[2]), однако, как замечает Дмитрий Комм, журналист, кинокритик и исследователь кино, фильмы ужасов не обладают ни комплектом собственных персонажей, ни уникальным набором тем или идей. Хоррор лучше всего описать как набор стилистических, драматических и художественных приемов, призванных напугать, который Комм обозначил как «технология страха[3]». Пример реализации таких приемов можно увидеть, используя концепцию Олтмена, который определял жанр как контракт со зрителем. Когда зритель приходит в кино или заходит на стриминговый сервис, он видит афишу, режиссера и фильм, относящийся к какому-то жанру. На этом человек основывает свой выбор, на том, какие эмоции он хочет получить (неслучайно в названии жанра ужасы и триллер вынесена именно эмоция). Если комедия не смешит, а хоррор не пугает, то зритель считает фильм плохим, ведь контракт нарушен. Поэтому все фильмы, которые ставят своей целью напугать и используют для этого набор соответствующих приемов, можно считать хоррорами. Таким образом, является ли кино фильмом ужасов, зависит не от того, что показывается, а от того, как это показывается. Например, сама по себе видеокассета не пугает, но в связке со звонком и колодцем – пугает. Чем семантически дальше друг от друга разнесены элементы хоррора, тем страшнее нам становится. Например, смерть от ножа, конечно, пугает, но смерть от того, что ты посмотришь в зеркало заставляет бояться гораздо больше. И подтверждение этому приему можно увидеть в классическом «Сиянии» и в «Пункте назначения», где смерть может таиться в самых обыкновенных вещах. Однако, безусловно, нам знакомы фильмы, персонажами которых являются вампиры, зомби или привидения, целью которых не является страх. «Дракула: Мертвый и довольный» (1995) и «Зомби по имени Шон» (2004) – это комедии, а «Привидение» (1990) романтический фильм. А ведь еще в 50-е годы американские киноведы определяли жанр как хоррор, исходя из наличия фигуры монстра. А европейские кинокритики 20-х годов называли хоррором тот фильм, в котором присутствовала готическая атмосфера, ссылаясь, конечно же, на литературную традицию.

Несмотря на то, что определение этого жанра было и остается очень подвижным, цели вызвать эмоцию страха в хорроре подчинены и драматургия, и посыл, и дискурс, а также все художественные средства и приемы. Именно поэтому мы можем увидеть разницу между сценой убийства Дэвида Кроненберга и Ари Астера. Благодаря уникальной совокупности художественных приемов сцена убийства часто выглядит как подпись режиссера. Для большинства фильмов ужасов сцена убийства является фильмом в фильме. Как замечает Комм, обычно такая сцена длится дольше, чем того требует нарратив, при этом обладая собственной завязкой, кульминацией и развязкой[4]. Действительно, такие сцены обычно выглядят как аттракцион с максимальной концентрацией авторского почерка, призванные доставить удовольствие от того, насколько избирательно совершено убийство. Работа со звуком и светом, а также грамотный монтаж особенно хорошо видны не только в сценах убийства, но и в сценах саспенса (нагнетания напряжения).

Порой наше пренебрежительное отношение к хоррорам обесценивает долгую и богатую историю страшных рассказов. Хорроры – это не глупые страшилки. Они зародились как страшные истории у костра еще до нашей эры, а затем переросли в мифы и легенды. Потом эти страшные истории стали страшными сказками, обозначающими правила мира и передающими обряды и традиции общества следующим поколениям. Из фольклора страшные истории перекочевали в готические романы, на подмостки театров, таких как «Гран-Гиньоль», а затем и в кинематограф. Люди всегда рассказывали страшные истории и, что более важно, всегда слушали.