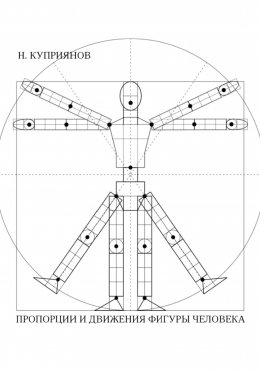

Пропорции и движения фигуры человека

Введение

Главным объектом изображения в академическом рисунке является фигура человека. Поэтому для изучения этой дисциплины очень важно знать пропорции фигуры и уметь их строить. Более того, в изобразительном искусстве все начинается с пропорций: без их изучения в определенной системе, затрудняется усвоение анатомии, перспективы, работа над живописью и композицией.

Но что такое пропорции?

Пропорция (лат. – proportio) – соразмерность, соотношение частей между собой, равенство отношений двух (и более) пар чисел. Например, 1/4 = 2/8. Если прямоугольник имеет ширину 1 см и высоту 4 см, а другой прямоугольник – ширину 2 см и высоту 8 см, то это прямоугольники разных размеров и одинаковых пропорций. При этом для измерения этих разных прямоугольников используется одна и та же мера 1 см. То есть каждый размер, например, 4 см – это тоже пропорция, в данном случае 4/1, выражающая отношение к эталонной мере длины.

Строить пропорции геометрических фигур проще всего с помощью заранее подготовленной сетки, состоящей из равных квадратов. У дизайнеров это называется модульной сеткой. Впрочем, знакомая всем с детства тетрадь в клетку –тоже один из примеров модульной сетки.

Измерение размеров, вычисление пропорций используется в жизни постоянно и в самых разных областях. Если вы разделили пирог на три части и одну съели, то у вас осталось 2/3 – вот такое соотношение частей, такая пропорция за обеденным столом. Если же требуется распилить доску, разрезать ткань или бумагу, обычно используют рулетку или линейку, а также наносят карандашом или мелом линии разметки. Вы, конечно, не раз делили лист бумаги как будто бы без всякой разметки, просто складывая пополам и разрезая по линии сгиба. Но, если разобраться, то «пополам» это тоже пропорция, а линия сгиба это линия разметки. Чем большая точность требуется, и чем дороже используемый материал, тем тщательнее должна быть разметка.

Но может быть, размеры и пропорции – вся эта арифметика и геометрия – важны только в науке и ремесле, в каких-то сугубо технических дисциплинах? Это не так. Совершенно очевидно, что с изменением пропорций образы могут изменяться до неузнаваемости. Вы никогда не спутаете человека худого и высокого с толстым и низким, не спутаете и жирафа с антилопой. Изменяя на рисунке пропорции лица, художник может сделать изображение похожим на одного или другого человека, добиться идеального сходства или приукрасить и даже превратить в карикатуру.

С другой стороны, что такое измерение и разметка, всем известно. Тот, кто никогда не измерял, просто никогда ничего не делал. Но нельзя ли, в таком случае, просто измерить фигуру человека, перенести размеры на бумагу или холст, затем соединить нужные точки, – и портрет готов? Без приукрашивания и карикатурности, просто со сходством. В общем, это логично. На основе найденных размеров можно вычислить пропорции, и это позволит изображать фигуры разных размеров. Чаще всего, художники сокращают размеры реальных фигур, особенно в графике; но в монументальной живописи могут быть и гигантские фигуры.

В этом заключен важный практический смысл, однако в действительности все не так просто. Дело в том, что люди все разные, у каждого свои пропорции, поэтому и измерять каждого нового натурщика пришлось бы заново. В таком случае, может быть, существуют какие-то обобщенные стандарты, эталоны?

Информация о пропорциях фигуры человека обычно включается в различные пособия по академическому рисунку или пластической анатомии в очень кратком изложении. Чаще всего это две таблицы, изображающие фигуру в целом анфас и в профиль, а также отдельная схема пропорций головы – также анфас и в профиль. Можно понять, что начинающие художники нуждаются, прежде всего, в самых простых и кратких данных, которые легко запомнить. Однако в дальнейшем изложении иногда очень объемных книг с большим количеством текста и иллюстраций уже невозможно ничего найти о пропорциях. Неужели об этом больше нечего сказать?

Между тем, около 500 лет тому назад художник эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер посвятил этой теме свой трактат «Четыре книги о пропорциях» Он был одним из самых выдающихся рисовальщиков всех времен, однако потратил немало времени и сил на исследование проблемы пропорций и признавал эту проблему весьма сложной. В 1957 году в переводе на русский язык трактат Дюрера, включающий более ста иллюстраций с подробными комментариями, был издан в составе книги «А.Дюрер. Дневники, письма, трактаты».

Немецкий художник, педагог и исследователь Готфрид Баммес (1920 – 2007) в книге «Образ человека» посвятил теме пропорций также достаточно объемный раздел: 65 страниц.

В таком случае, нужна ли еще одна книга о пропорциях?

Но вот что пишет Г.Баммес об исследованиях Дюрера:

«Поиски пропорций Дюрера граничат с фанатизмом. Глубокомысленно, с основательностью, не имеющей себе равных, он на протяжении 28 лет неустанно работает над решением задачи о пропорциях человеческого тела; красоту ведь необходимо доказать. Он пытается решить проблему с помощью математики. Вначале он строит фигуры с помощью циркуля. Затем, после его второго венецианского путешествия, наступает крутой перелом (1505-1506 гг.). Познакомившись с итальянской теорией искусства, он ратует за природное многообразие. Нет, красота не абсолютна. Через десятилетия Дюрер заявит, что не нашел никакой схемы или системы пропорций, никаких идеальных фигур. Он направит свои исследования на изучение фигур различного телосложения (рис. 90). И что же получилось из этого опыта? В высшей степени значительный результат. Он создал типы телосложения. При этом Дюрер полностью отказался от поисков идеального или нормального канона красоты».

Подход к измерению пропорций у Дюрера довольно своеобразный. Вероятно, он связан со средневековым представлением о человеке как микрокосме, как бы маленькой вселенной. Исходя из этого, главной мерой фигуры человека является ее высота. Все же остальные размеры определяются делением этой высоты на равные части: 1/2, 1/3,1/4…1/20…1/30 и так далее. В книге II он даже предлагает систему деления, доходящую до 1/1800.Таким сложным способом он измеряет фигуры, по крайней мере, десяти натурщиков с разными пропорциями и переносит полученные данные на рисунки. Модульной сетки у него нет, и даже не используется никакая общепринятая мера длины.

Получается, что у Дюрера эталона пропорций нет или несколько таких эталонов, к тому же взятых непосредственно с натуры. Можно согласиться с тем, что художнику не нужен догматический, навязанный кем-то «идеал». Но эталон, как рабочий инструмент необходим и, желательно, единственный. Хотя бы потому, что даже одну систему пропорций не так просто запомнить, не говоря уже о нескольких разных. Другое дело, когда система полностью освоена, – тогда на ее основе можно изучать разнообразные вариации.

Баммес приводит в начале главы о пропорциях всего два эталона: для женской и мужской фигур. Пропорции в виде числовых отношений собраны в общей таблице, а также представлены на схематических иллюстрациях, изображающих фигуры анфас и профиль в статичных позах.И вот что он пишет: «Мы не хотим представлять естественную красоту каким бы то ни было шаблоном. С другой стороны, это необходимо по дидактической причине».

Отмеченное им противоречие объясняется очень просто. Начинающий художник, если он рисует по воображению, совершенно беспомощен, если не имеет никакого шаблона. И в этой ситуации он необходим. С другой стороны, у рисующего натурную постановку без знания пропорций тоже остается только один выход: выработать фотографический способ зрения. Прилагаемые в этом направлении усилия иногда полностью подавляют способности воображения.

Конечно, никакой шаблон не может предсказать «естественную красоту», то есть случайным генетическим перебором сложившиеся пропорции конкретного натурщика, к тому же наблюдаемого со случайной точки зрения. Чтобы передать индивидуальное сходство, нужно не подгонять «натуру» под идеальную схему, а наоборот, искать отличия от нее. Нечто подобное происходит и при работе по памяти и по воображению в процессе создания характерного типажа. Но общая схема все-таки нужна во всех случаях.

Итак, если для начала нужна единственная система пропорций, то за основу, безусловно, можно взять например, разработанный Баммесом эталон пропорций мужской фигуры. Но сразу же возникают следующие вопросы. Как изучать, какими методами? Как от статики перейти к движениям? И на эти вопросы в книге Г. Баммеса также даются очень подробные ответы, собран прекрасный иллюстративный материал. Но все это – в других, самостоятельных разделах, где о пропорциях почти не заходит речь. О суставах, конструкция которых довольно заметно меняет пропорции частей фигуры в разных движениях, разумеется, также можно узнать в отдельных главах и параграфах. И еще один важный момент. Книга неслучайно называется «Образ человека», многие главы завершаются примерами образных решений; приведем характерный заголовок: «Основы движений во время работы и выразительных жестов в произведениях искусства». Однако общий объем книги превышает 500 страниц и, чтобы весь необходимый материал хорошо усвоить, потребуется перечитывать ее почти всю и не один раз. Это настоящая энциклопедия анатомии для художников – и наиболее полная. В частности, разработка данного пособия без книги Баммеса была бы очень сильно затруднена. Но в качестве практического руководства ее довольно трудно использовать.

Еще раз подчеркнем: на начальных этапах необходимо изучить и запомнить одну, упрощенную, но достаточно достоверную и удобную в построении, согласованную во всех частях систему пропорций. Такая модель должна быть устроена так, чтобы ее можно было «приводить в движение» на листе бумаги. Кроме того, она должна иметь настолько ясные и определенные пропорции, чтобы ее можно было построить с помощью линейки и циркуля или с помощью графической программы на компьютере.

В данном пособии представлена именно такая модель. Для работы с ней даны как теоретические обоснования, так и подробная пошаговая инструкция построения различных движений. Предлагается очень простой метод образного раскрытия потенциала движущейся фигуры, – это возможно даже в таком схематическом виде.

Глава 1. Теоретические основы систематизации пропорций фигуры человека

В этой главе будет кратко рассмотрено несколько существенных моментов теории пропорций в изобразительном искусстве. А именно, тех моментов, где художник может столкнуться с проблемами и, с другой стороны, где исследователь методов изобразительного искусства может открыть для себя и других нечто новое.

Следует также пояснить, что изложение теоретических основ в данном случае не является отвлеченным. Оно непосредственно связано с решением всех тех практических задач построения фигуры, о которых пойдет речь в следующей главе.

Процедура измерения и нахождения опорных точек

Легче всего измерять предметы для этого специально подготовленные, прежде всего те, которые имеют прямоугольную форму. Оглянувшись вокруг, мы всегда можем обнаружить множество таких предметов. Их форма уже была измерена и как бы вписана в прямоугольную сетку еще до их изготовления, то есть на стадии проектирования. Но даже, например, простую вазу округлой формы уже не так просто измерить, не говоря уже о скульптуре. Еще сложнее измерять фигуру живого человека.

Форма тела имеет не только округлые, но и изменчивые очертания – ширина плеча или бедра может быть разной в зависимости от того, напряжены мышцы или расслаблены. Кроме того, форма тела воспринимается как единая, границы её частей неопределенны. Измерение происходит от одной точки до другой, но как найти эти опорные точки? В этом смысле скелет человека, состоящий из конкретных частей, измерять значительно проще. В этом случае для измерения можно выбрать крайние точки костей. Именно эти точки считаются наиболее важными стабильными ориентирами. Зная структуру скелета, можно найти опорные точки и на живой модели.

Выбор проекции

Фигура человека объемна, а изобразить ее нужно на плоскости. Объем на плоскости изображается в виде проекции. Например, куб можно изобразить в виде квадрата. На самом деле этот квадрат будет изображать всего одну плоскость из шести плоскостей куба.

Важно то, что именно так, в виде квадрата, действительно можно увидеть куб, если он расположен фронтально. Если из этого положения немного повернуть куб влево, то справа будет видна вторая плоскость куба, но она будет зрительно восприниматься не как квадрат, а как вытянутый по вертикали узкий прямоугольник. При этом горизонтальные размеры передней плоскости куба немного сократятся. Если повернуть куб еще немного влево, то, соответственно, правая плоскость слегка расширится, а фронтальная слегка сократится. Поворачивая таким же образом куб на один градус, на два, на три градуса, и так далее, мы получим множество проекций, в которых и общие размеры и размеры каждой детали будут отличаться. Если учесть, что куб можно поворачивать вокруг трех разных осей, то количество различимых на глаз проекций будет измеряться тысячами.

Для неподвижной фигуры или статуи человека, обладающей более сложной формой симметрии, чем куб, количество таких проекций многократно увеличивается. Понятно, что разобраться в этом множестве невозможно и пытаться запомнить его бессмысленно.

Разрешение проблемы заключается в том, чтобы выделить из всего этого разнообразия наиболее информативные проекции. И эта задача была решена, хотя, скорее всего, этим никто не занимался специально. Многими поколениями художников был осуществлен интуитивный отбор трех наиболее употребляемых проекций: анфас, профиль и три четверти. В зависимости от изобразительных задач могут быть добавлены дополнительные позиции.

Эстетический канон

Проблема эстетического канона вытекает из того факта, что пропорции почти у всех людей разные. Мы легко узнаем своего друга или знакомого даже в большой толпе. За всю жизнь большинство людей (кроме близнецов), скорее всего, не встретят собственного двойника. Но если все разные, кого же именно измерять?

Существует легенда, в разное время приписываемая разным художникам. В ней говорится, что художник сначала изучил множество самых красивых девушек, а потом собрал и изобразил их самые прекрасные черты в одном идеальном образе. Но как это можно было сделать не в легенде, а в реальности? Ведь чтобы выбрать самых красивых, нужно уже иметь некий эталон или канон пропорций в начале работы, а он появляется только в ее результате.

Еще более интересный вопрос: а где же он, этот канон красоты? И оказывается, что нет ничего определенного: разные художники использовали разные соотношения для изображения человеческого тела. Случается, что пропорции противоречат друг другу даже в пределах одной системы, составленной одним автором.

Канон изображения часто ассоциируется с древнеегипетским каноном, якобы самым строгим и жестким. И действительно, вписанные в пропорциональную сетку фигуры впервые обнаруживаются именно в Древнем Египте. Одна из важных особенностей искусства Древнего мира (не только Египта) в том, что за редкими исключениями художников той эпохи вообще не интересовали индивидуальные различия. Социальные различия передавались через характерные атрибуты или с помощью изменения масштабов фигур. Поэтому художники могли изображать фигуры по одному или нескольким – для разных движений – шаблонам. И, тем не менее, эти шаблоны очень заметно различаются в различных памятниках той эпохи.

Еще одно очень существенное представление о пропорциях относится к античному канону. Примеров фигур в изобразительном искусстве, связанных с этим каноном, огромное количество. Античный стиль повлиял на все последующие эпохи, включая современную. И сегодня в художественных учебных заведениях мы продолжаем на занятиях рисовать гипсовые слепки античных скульптур.

Как ни странно, но сведения об этом, можно сказать, глобальном античном каноне очень неясные и противоречивые. Практически все они исчерпываются единственной цитатой из трактата древнеримского архитектора Витрувия:

«…природа сложила человеческое тело так, что лицо от подбородка до верхней линии лба и начала корней волос составляет десятую долю тела, так же как и вытянутая кисть от запястья до конца среднего пальца; голова от подбородка до темени – восьмую, и вместе с шеей, начиная с ее основания от верха груди до начала корней волос, – шестую, а от середины груди до темени – четвертую. Что до длины самого лица, то расстояние от низа подбородка до низа ноздрей составляет его треть, нос от низа ноздрей до раздела бровей – столько же, и лоб от этого раздела до начала корней волос – тоже треть. Ступня составляет шестую часть длины тела, локтевая часть руки – четверть, и грудь – тоже четверть.… Далее, естественный центр человеческого тела – пупок. Ибо, если положить человека навзничь с распростертыми руками и ногами и приставить ножку циркуля к его пупку, то при описании окружности линия ее коснется пальцев обеих рук и ног. Точно так же, как из тела может быть получено очертание окружности, из него можно образовать и фигуру квадрата. Ибо если измерить расстояние от подошвы ног до темени и приложить ту же меру к распростертым рукам, то получится одинаковая ширина и длина, так же как на правильных квадратных площадках».

Предпринимались неоднократные попытки наглядной реконструкции канона пропорций на основе этого словесного описания. Наиболее известная реконструкция античного канона – «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи.

Самый масштабный в истории проект расчета пропорций человеческой фигуры и наглядного изображения различных ее типов был осуществлен Альбрехтом Дюрером в трактате «Четыре книги о пропорциях». При разработке своей системы Дюрер, как и Леонардо, опирался на сведения Витрувия, на собственный опыт живописца и графика, а также на измерения пропорций натурщиков.

По-видимому, в истории проблема эстетического канона решалась методом проб и ошибок, а результаты оценивались художниками и зрителями интуитивно. Неприемлемые с точки зрения художественного вкуса и эстетической нормы варианты отбрасывались. С другой стороны, установившиеся, многократно повторенные пропорции оказывали обратное влияние на моду, вкус, норму. Но канон пропорций так никогда и не обрел окончательной ясности и устойчивости. Отчасти это хорошо, так как остаются возможности для творчества в этой области.

При разработке канона пропорций играет важную роль такой фактор, как простота и удобство применения. Это означает, что разметка фигуры не должна быть слишком сложной и запутанной и все соотношения должны легко запоминаться.

В целом решение проблемы канона заключается в нахождении баланса между эстетической нормой и удобством построения.

Может возникнуть вопрос: зачем вообще нужен этот эстетический или геометрический канон? Все размеры можно всегда позаимствовать (измерить, срисовать, сфотографировать) непосредственно с натуры, выбрав подходящую для задуманной картины модель. Однако работа над картиной или графическим листом никогда не начинается с рисунка с натуры. Первоначальный замысел композиции обычно намечается в эскизе. Чтобы его создать, художник должен уметь работать по воображению. То есть он должен владеть изобразительным языком, позволяющим выражать собственные идеи и создавать неповторимые образы. И не только в эскизе, но и в итоговой работе заимствованный с натуры материал всегда перерабатывает любой мастер, руководствуясь, в частности, и своим пониманием пропорций.

Совместимость пропорций

Простейший пример – пропорции головы человека. В большинстве пособий по анатомии и рисунку отмечается, что высоту головы можно разделить пополам, проведя горизонтальную линию через центры глаз. С другой стороны, лицо делится на три части по линии бровей и по линии основания носа. Получается как бы два объекта: голова и лицо, и у каждого свои пропорции. Их надо как-то совместить, – ведь на самом деле это один объект! Но оказывается, что существуют разные варианты этого совмещения и нередко довольно неопределенные. Определенность достигается в том случае, если для головы и лица найдена единая мера (общий модуль).

Разнообразие движений

Предположим, что у нас есть достоверный, красивый и точный вариант пропорций для вида спереди. Рисунок фигуры совмещен с сеткой, опорные точки выделены, поэтому его легко можно воспроизвести в любом масштабе. Однако фигура стоит прямо, ноги вместе, руки по швам, – чаще всего так и бывает на таблицах пропорций.

Но что делать, если для вашей композиции нужна фигура в иной позе? Например, вид так же спереди, но фигура не стоит, а сидит, руки на коленях. Бедра и предплечья фигуры будут сильно сокращены в перспективе. Изменятся не только пропорции, но и формы этих частей тела. С этой проблемой придется разбираться отдельно. А если та же модель вытянет руку на уровне плеч, произойдет наложение пальцев, запястья, предплечья, плеча и дельтовидной мышцы. Рука превратится в нечитаемую массу.

В общем, мы здесь имеем вариант проблемы, ранее обозначенной как «выбор проекций». Но здесь уже каждая отдельная часть фигуры создает огромное множество разных проекций. Среди них – довольно много некрасивых, нечитаемых и трудно исполнимых. И опять-таки решение заключается в том, чтобы выбрать какие-то ключевые позиции.

Проще всего изменять положения рук и ног в рисунке фигуры, если, к примеру, сгибания и разгибания конечностей происходят вдоль плоскости изображения. Иначе говоря, руки и ноги должны для этого изображаться в профильной проекции. При этом профильная проекция торса оказывается наименее информативной и во многих случаях создает запутанные, невнятные сочетания с конечностями. Вероятно, поэтому художники Древнего Египта, Ассирии, Греции совмещали профильное положение ног с трехчетвертным положением торса. Голова при этом может быть в любом из трех основных положений и даже разворачиваться в три четверти назад. Конечно, это решение не фотографическое, несколько условное, но оно содержит достаточно много выразительных возможностей и для современной графики вполне приемлемо. Очень упрощает работу то, что при всем разнообразии возможных поз части фигуры практически не изменяют свою форму и размеры.