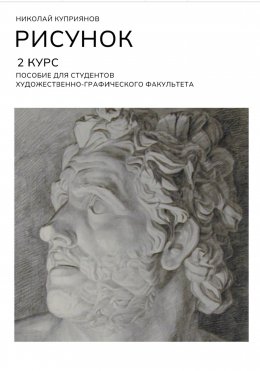

Рисунок. 2 Курс. Пособие для студентов художественно-графического факультета

Введение

Основной целью изучения дисциплины «Рисунок» на II курсе художественно-графическом факультета педвуза является формирование у студентов способности к изображению головы человека графическими средствами с натуры и по представлению. В программу включены также задания, формирующие элементарное умение изображать фигуру человека и фигуры животных по представлению, а также способность анализировать состав входящих в это умение действий и передавать эти сведения учащимся. Эту часть программы можно рассматривать как базовую для дальнейшего изучения пластики фигуры человека на 3, 4 и 5 курсах.

Задачи курса:

– изучение способов построения рисунка на основе обобщённых анатомических схем;

– изучение способов построения проекционного образа модели (натурной постановки);

– изучение пластической анатомии головы человека;

– изучение основ пластической анатомии животных;

– изучение основ пластической анатомии человека

– формирование педагогической способности демонстрировать и объяснять характер и последовательность действий, направленных на создание конкретного изображения.

После изучения дисциплины «Рисунок» студент должен знать:

– принципы построения обобщённых анатомических схем;

– принципы построения проекционного образа модели;

– термины пластической анатомии головы человека: названия основных костей, мышц и внешних анатомических форм;

– термины пластической анатомии фигуры животного: основные названия внешних анатомических форм;

– термины пластической анатомии фигуры человека: основные названия внешних анатомических форм;

А также студент должен уметь:

– изображать средствами линейного рисунка голову человека по представлению: разные типы лица, мимику, основные положения в пространстве (фас профиль, три четверти);

– выполнять зарисовки головы человека с натуры с передачей сходства;

– выполнять длительные анатомически и перспективно грамотные, тонально проработанные рисунки головы человека с натуры;

– изображать средствами линейного рисунка фигуры животных в профиль в разных движениях по представлению;

– изображать средствами линейного или силуэтного рисунка фигуры людей в разных движениях по представлению;

Программа по дисциплине «Рисунок» для II курса является частью общей программы по рисунку и строится на базе уже сформированных на I курсе знаний и умений. Вместе с тем, она составляет основу для изучения данной дисциплины на старших курсах. На II курсе требуется закрепление и развитие изученных ранее схем и способов перспективного построения. Новым материалом для студентов является изучение пластической анатомии и ее применения в практике изобразительного искусства. Преемственность обеспечивается единством принципов реалистического изображения, используемых в качестве основы для разработки системы заданий по дисциплине «Рисунок» на всех курсах ХГФ. Эта основа позволяет также устанавливать межпредметные связи с такими дисциплинами, как «Живопись», «Композиция», «История изобразительного искусства», «Компьютерная графика». Кроме того, курс рисунка ориентирует студентов на применение полученных знаний в их дальнейшей работе в школе по специальности «изобразительное искусство».

Процесс выполнения учебного рисунка включает в себя два принципиально различных способа действий: 1) построение обобщённых анатомических схем; 2) построение проекционного образа модели (натурной постановки). Эти способы действий различаются, прежде всего, по своим целям.

Один из них направлен на воспроизведение в форме обобщенный графических схем анатомических сведений о костях и мышцах в их связи с внешними формами. Если эти схемы являются трёхмерными, они включают в себя также правила линейной перспективы и перспективы теней.

Второй способ действий обеспечивает фиксацию внешнего вида объекта с определённой точки зрения. Воспроизводя на бумаге воображаемую проекцию модели на картинную плоскость, рисующий в данном случае должен владеть понятиями наблюдательной перспективы.

В ходе работы профессионального рисовальщика два выше названных способа действий чередуются. При переходе от одного способа к другому происходит взаимная корректировка их результатов. Чаще всего это происходит неосознанно, поскольку навыки такого рода вырабатываются в результате очень продолжительных практических упражнений, направленных на результат и безразличных к составу и структуре процесса. Сознательное усвоение двух основных способов действий учебного рисунка требует отработки каждого из них по отдельности.

В программе по рисунку для II курса построению обобщённых анатомических схем посвящены следующие задания: «Типы лица и мимика», «Копии анатомических таблиц (череп и мышцы головы)», «Изображение фигуры животного в движении», «Изображение фигуры человека в движении».

На построение проекционного образа модели направлено задание «Зарисовки гипсовой головы. Схема светотени».

Все остальные задания соединяют в себе два вышеназванных способа действий.

Осенний семестр. Академические занятия

1. ТИПЫ ЛИЦА И МИМИКА

Работа выполняется в форме комикса, содержащего не менее 12 детально прорисованных лиц. Ориентировочно, комикс должен содержать около 6 кадров, однако, в зависимости от выбранного сюжета, кадров может быть больше или несколько меньше. Подготовительная часть работы выполняется в аудитории, основная часть – в рамках самостоятельных занятий.

Подготовительная часть работы

1.Скопировать заданные таблицы со всеми элементами и надписями.

2.Определить тему комикса: сочинить или позаимствовать из сказок, рассказов, фильмов, анекдотов.

3.Составить сценарий: распределить реплики персонажей и сопроводительный текст по кадрам.

4.Составить план размещения кадров, персонажей, текста и других деталей.

5.Выполнить эскизы типажей, используя заданные элементы. Любые новые элементы следует составлять из геометрически четких, легко воспроизводимых линий: прямых, волнообразных, дугообразных. В зависимости от характера типажа допускается произвольное изменение пропорций как общей формы лица, так и отдельных деталей. Вместо светотени используется окраска равномерным тоном или текстура орнаментального характера.

6.Нарисовать пробный кадр с прорисовкой деталей.

Основная часть работы

Используя предварительно разработанные сценарий, план, эскизы типажей, нарисовать завершенный вариант комикса.

Критерии оценки

1.Отчётливость контуров и тона.

2.Разнообразие типажей.

3.Разнообразие движений, мимики.

4.Связность элементов изображения.

5.Смысловая связь персонажей.

Кисть руки. Основные позиции

(Приложение к заданию "Типы лица и мимика")

Для изображения взаимодействия персонажей в комиксе довольно часто возникает необходимость нарисовать кроме лиц героев сюжета также и их руки. Для этого могут быть использованы зарисовки с натуры, однако, в случае затруднений, можно выбрать одну из приведённых далее 16 основных позиций кисти руки.

Внешний вид кисти руки зависит от движения пальцев и от ракурса.

Четыре основных движения:

раскрытые пальцы;

полусогнутые пальцы;

указательный жест;

кулак.

Каждое из движений показано на рисунках в четырех ракурсах:

с тыльной стороны;

со стороны ладони;

в 3/4 снаружи;

в 3/4 изнутри.

Разобравшись с этими основными позициями, нетрудно добавить новые. Возникнет ли в этом необходимость, зависит от избранного сюжета и от воображения рисующего. Кстати, разрабатывая лица для различных типажей, не стоит забывать о том, что и руки у них тоже должны отличаться.

Древнеегипетские художники обходились нередко единственным стандартным контуром как для правой, так и для левой руки, а также и для всех жестов. Это было по-своему гениально. Но на всякий случай, обращаем ваше внимание на то, что на всех 16 рисунках, приведенных выше изображена правая рука.

2. РИСУНОК ЧЕРЕПА

Рисунок черепа выполняется в двух положениях на выбор из трех основных: анфас, профиль, три четверти. Два рисунка размещаются на формате А-2, расположенном горизонтально. Материал – карандаш.

Первоначально изображаемый объект помещают на уровне глаз рисующего (на линии горизонта), избегая ракурсных искажений модели. Наиболее информативным, с точки зрения анатомии, является профильное положение (видны все 9 основных костей). При построении черепа вначале намечают прямыми линиями силуэт общей формы, затем определяют положение глазниц (примерно на середине общей высоты). Далее обозначают лицевой угол между линией, идущей от наружного слухового отверстия до нижней границы грушевидного отверстия и линией, проходящей через эту точку и выступы лобной кости. Еще одна линия, построенная от нижней границы грушевидного отверстия к подбородочному возвышению образует второй лицевой угол. Эти и подобные им линии связи помогают добиться сходства при передаче характерных пропорций и форм конкретной модели. На следующем этапе построения требуется прорисовка анатомических деталей, расположение, формы и названия которых должны быть предварительно изучены (см. задание 1 для самостоятельной работы в осеннем семестре).

Границы собственных и падающих теней также должны быть намечены, до начала детальной тоновой проработки. Общие массы теней могут быть предварительно проложены однородным тоном. В дальнейшем не следует забывать, что рефлексы должны быть темнее освещённых поверхностей.

Модель в положении анфас имеет симметричный вид и является для изображения более простым, чем профильное, но менее информативным. В этом положении для построения используется вертикальная ось симметрии (совпадающая в данном случае с профильной линией) и ряд параллельных горизонтальных линий, связывающих симметричные точки.

В трехчетвертном положении профильная линия имеет форму, промежуточную между очертанием модели в профиль и вертикальной осью, т. е. это несколько сглаженный профиль. Если череп расположен на уровне линии горизонта, линии связи симметричных точек остаются горизонтальными и в этом положении.

Необходимо чётко передавать в рисунке формы основных костей черепа, их границы. В натурной постановке они не всегда ясно различимы, поэтому необходимо, во-первых, изучить и запомнить формы и названия костей по анатомическим таблицам, во-вторых, в процессе работы не следует ограничиваться наблюдением с одной точки: полезно рассмотреть натуру поближе и с разных сторон.

Для тональной моделировки объема очень важно найти границы составляющих его плоскостей. Например, на поверхности лобной кости в положениях анфас и три четверти легко различимы три плоскости: передняя и две боковых. Сходным образом на три плоскости делятся верхняя и нижняя челюсти. Границы этих плоскостей примерно соответствуют границам основных элементов (тонов) светотени. Начинать моделировку нужно с крупных, контрастных по светлоте плоскостей, следуя этому принципу «лепки формы» и далее в процессе проработке деталей.

После выполнения рисунков со средним горизонтом в основных положениях полезно выполнить зарисовки тех же положений при высоком и низком горизонтах (например: профиль, вид снизу и сверху, три четверти в нижнем и верхнем ракурсе и т. д.). В ракурсных положениях линии связи симметричных точек из горизонтальных преобразуются в наклонные.

Критерии оценки

Точность передачи пропорций.

Отчётливость форм основных костей черепа.

Объёмность, конструктивная и тональная проработка формы плоскостями.

Анатомическое строение черепа человека

Череп делится на две части: мозговую и лицевую. Мозговая часть включает в себя: 1) лобную кость; 2) две теменные кости; 3) две височные кости; 4) две клиновидные кости; 5) затылочную кость. Лицевая часть черепа состоит из: 1) верхней челюсти; 2) двух носовых костей; 3) скуловой кости; 4) нижней челюсти.

Таким образом, внешняя поверхность черепа складывается из 9 костей, названия и формы которых необходимо запомнить. В свою очередь, каждая из костей имеет свои особенности, характерные детали, которые также необходимо знать рисовальщику.

Лобная кость

Ее нижняя часть образует верхние края глазниц, ограниченных носовым (1) и двумя скуловыми отростками (2). От каждого скулового отростка вверх и в сторону затылка отходят височные линии (3), а к переносице – надбровные дуги (4), завершающиеся двумя выступами надпереносья (5). Верхняя, передняя и две боковые части поверхности лобной кости плавно соединяются в точках лобных бугров(6) (в этих точках при ярком освещении образуются блики).

Теменная кость

Она имеет четыре угла: один примыкает к парной теменной и лобной костям (1), второй – к парной теменной и затылочной (2), третий – к височной и затылочной (3) и четвертый – к височной и клиновидной (4). Верхняя, боковая и задняя части поверхности теменной кости плавно сходятся в ее центре, образуя характерный выступ (5).

Височная кость

Она состоит из округлой височной поверхности (1), сосцевидного отростка (2), расположенного позади слухового отверстия (3) и сустава нижней челюсти (4), а также скулового отростка (5), направленного к лицевой части и составляющего вместе с височным отростком скуловой кости форму скуловой дуги.

Клиновидная кость

Имеет форму клина, расположенного между лобной и височной костями, верхний край примыкает теменной кости.

Затылочная кость

Имеет в нижней части круглое затылочное отверстие, два суставных отростка, соединяющих ее с первым шейным позвонком; выше располагаются затылочные линии, отходящие от затылочного бугра.

Верхняя челюсть

Образует своей верхней частью нижние края глазниц, в средней части имеет щечную ямку (1), внизу переходит в альвеолярный отросток (2), на котором располагается 16 зубов.

Носовая кость.

Две парные косточки. Вместе с верхней челюстью они образуют грушевидной отверстие (3).

Скуловая кость.

Внизу она соединяется с верхней челюстью, вверху образует край глазницы, лобный отросток (4) соединяет скуловую кость с лобной костью, височный отросток (5) вместе со скуловым отростком височной кости образует скуловую дугу.

Нижняя челюсть

Нижняя челюсть прикреплена к височной кости посредством сустава. Спереди она имеет подбородочное возвышение (1), сзади угол нижней челюсти (2) переходит в пластинку с двумя отростками – суставным (3) и венечным (4). Отростки разделяются полукруглой вырезкой (5). В нижней челюсти, как и в верхней, 16 зубов (по 8 с каждой стороны).

3. РИСУНОК ЭКОРШЕ

Рисунок с гипсовой модели выполняется в двух положениях на формате А-2, расположенном горизонтально. Материал – карандаш.

«Экорше» это модель фигуры человека с обнаженными мускулами, выполненная в 1766 году французским скульптором Жаном-Антуаном Гудоном. Модель служила подготовительной работой для скульптуры Иоанна Крестителя. Гипсовый слепок этой анатомической штудии был приобретен французской Академией художеств, и уже более двух столетий его копии используются в художественных школах всего мира. На II курсе ХГФ используется модель головы экорше.

В рисунке экорше применяются те же приемы, что и в рисунке черепа, и соблюдается сходная последовательность работы. Форма черепа очень хорошо видна на гипсовой модели экорше: в частности, хорошо читается рельеф лобной, теменной и затылочной кости, выражены надбровные дуги, скуловые кости, нижняя челюсть. Из мышц наиболее рельефно просматриваются жевательная, скуловая, щечная, четырехугольная мышца верхней губы, треугольная мышца нижней губы, а также грудино-ключично-сосцевидная и трапециевидная мышцы шеи. Отчасти заметны круговая мышца глаза и височная мышца.

Знание мимических мышц особенно важно при работе по представлению (например, при выполнении задания «Типы лица и мимика»), но их роль обнаруживается даже при изображении неподвижно позирующих моделей: у пожилых натурщиков рисунок морщин обусловлен привычными, часто повторяющимися сокращениями этих мышц в течение жизни. Схема действия мимических мышц представлена далее на рис. 14, в разделе самостоятельных занятий.