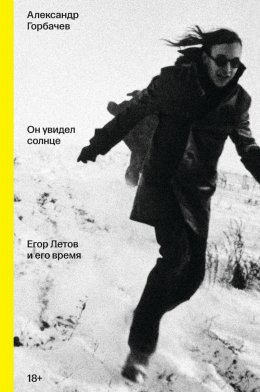

Он увидел солнце. Егор Летов и его время

Фотография на обложке: Андрей Кудрявцев

© Горбачев А. В., текст, 2024

© Выргород, 2025

В этой книге упомянуты люди и институции, которых российское государство признало «иностранными агентами» (в алфавитном порядке): Борис Акунин, Иван Алексеев (Noize MC), Дмитрий Быков, Александр Генис, Елизавета Гырдымова (Монеточка), «Голос Америки», Борис Гребенщиков (БГ), Антон Долин, Михаил Зыгарь, Михаил Козырев, Андрей Макаревич, «Медиазона», «Мемориал», Алишер Моргенштерн, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко, Земфира Рамазанова, «Сибирь. Реалии», Никита Соколов, Артемий Троицкий, Мирон Федоров (Oxxxymiron), «Холод», Евгений Чичваркин. Кроме того, «иностранным агентом» объявлен автор книги Александр Горбачев.

В соответствии с требованиями закона мы обязаны маркировать их упоминания. Чтобы облегчить участь читателя, все «иностранные агенты», появляющиеся в тексте, обозначены символом.

Также закон требует сообщить (и обозначить в тексте книги), что организации «Русское национальное единство», «Национал-большевистская партия» и компания Meta, владеющая, помимо прочего, социальной сетью Instagram, признаны в России экстремистскими и запрещены. Упоминающиеся в тексте книги Борис Акунин, Роман Попков и Сергей Удальцов внесены российскими государственными органами в «Перечень террористов и экстремистов»; в нем же продолжает находиться Алексей Навальный, погибший в колонии в феврале 2024 года.

Несколько материалов, использовавшихся в работе над книгой, выходили в изданиях, которые признаны в России «нежелательными организациями»: в «Медузе», «Новой газете Европа» и «Радио Свобода». Мы вынуждены были скрыть ссылки на них в разделе «Источники».

Книга носит исключительно информационный и просветительский характер. Необходимо отметить, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет административную и уголовную ответственность. Употребление наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов влечет психические расстройства, расстройства поведения и иные заболевания.

Автор и издатели считают нужным подчеркнуть, что суицид – это никогда не выход из положения. Если вы чувствуете, что оказались в кризисной ситуации, или у вас возникают мысли о том, чтобы причинить себе вред, пожалуйста, обратитесь в одну из служб квалифицированной психологической помощи. Их адреса и телефоны можно найти, например, здесь: https://takiedela.ru/notes/spravochnik-psikhpomoshh/.

Необходимое предуведомление

Первое предложение девушке я сделал перед своим первым концертом Егора Летова.

Был выходной первомайский понедельник 2004 года, мы с однокурсником по филфаку шатались по центру Москвы, направляясь в заведение под название «Майор Пронин». Парадокс, каких будет много в этой книге: автор многочисленных песен про произвол КГБ в тот период неоднократно выступал в клубе неподалеку от главного офиса спецслужбы, интерьер которого наполняла всякая псевдошпионская меморабилия (в частности, там имелся натуральный тир и «писсуар Штирлица»). Где-то в районе Китай-города мы встретили общую подругу – она тоже училась вместе с нами – и уговорили ее присоединиться к походу на концерт. Пока шли и смеялись, я вдруг предложил ей выйти за меня замуж – в шутку, ничего похожего на отношения между нами не было.

Концерт был странный. Сцена в клубе, кажется, отсутствовала – Летов сидел на возвышении на маленькой площадке, к которой вела лестница. Выглядело это так, будто собравшиеся ему буквально молились, да и звучало примерно так же: все песни исполнялись хором, иногда заглушавшим самого автора. Культ было видно в полный рост, но его объект выглядел немного усталым. Чтобы удостовериться, что Летов по-настоящему жив, мне понадобился новый альбом «Гражданской обороны» и полноценный электрический концерт в «Горбушке».

Я рассказываю эту историю не для того, чтобы обозначить свою близость к герою, а наоборот. Как слушатель и летописец «Гражданской обороны», я завис где-то посередине – между теми, кто так или иначе был рядом с Летовым с самого начала, и теми, кто оценил его постфактум. Я бывал на концертах группы, но этих концертов было совсем немного. Я слушал их альбомы в тот самый момент и в том самом контексте, когда они выходили, но только начиная с 2000-х годов. Я видел Егора Летова на сцене, но не был с ним знаком, не разговаривал с ним, не брал у него интервью, хотя вообще-то, наверное, мог это устроить. Я работал музыкальным журналистом, когда «Оборона» еще вовсю действовала, но почти не писал о ней – честно говоря, просто боялся сфальшивить.

В общем, я много лет хотел прочитать полноценное жизнеописание Летова и всегда думал, что писать его следует не мне. Сначала мне казалось, что его биографом должен стать кто-то из ближнего круга, благо в нем было немало практикующих журналистов и вообще людей, прекрасно владеющих языком. Однако Алексей Коблов предпочел жанр популярной энциклопедии для тех, кто плохо знаком с предметом, а Максим Семеляк – как он сам это назвал, «опыт лирического исследования». Его книга «Значит, ураган» – возможно, лучшее, что было написано о «Гражданской обороне». Но это не биография.

Потом я думал, что, раз уж все вышло так, о Летове должен написать кто-то из тех, кто пришел к нему позже, видел его только на экране, слышал только в записи – кто-то, у кого есть заведомая дистанция по отношению к герою, которая позволит провести ревизию и предложить новый, независимый взгляд на его приключения. Собственно, такая задача все еще кажется вполне актуальной. Но вышло так, что первую обстоятельную биографию написал я.

Получилось это случайно. В 2023 году мои друзья, вместе с которыми мы уже сделали подкаст о Петре Мамонове для проекта «Арзамас», предложили мне теперь придумать что-то в том же жанре про Летова: как ни странно, на такой проект нашелся инвестор. Куда более объяснимо, что он предпочел остаться неназванным, прослушав черновики первых выпусков. Так возник подкаст «Он увидел солнце» – наверное, самый благодарный труд в моей жизни: никогда я не получал столько любви и признательности, как после выхода очередного эпизода. Среди тех, кто написал тогда, был Алес Валединский – основатель издательства и лейбла «Выргород», много лет максимально бережно выпускающий все, что связано с наследием «Гражданской обороны» и сибирского панка.

Алес предложил превратить материалы подкаста в книгу. Тут уж я вспомнил одну из летовских максим – если тебе чего-то не хватает, сделай это сам – и согласился.

Зачем вообще нужна еще одна книга про Егора Летова? Уж про кого-кого, а про него как будто нет нехватки в источниках и высказываниях: достаточно ознакомиться с их ассортиментом, чтобы удостовериться в актуальности этой фигуры для российской современности. Существуют сборники интервью, журналистских материалов и репортажей об «Обороне»; антологии филологических статей и отдельные монографии, где Летова анализируют с религиозных, психолингвистических и каких угодно позиций; изданы даже черновики его текстов. Вышли как минимум два с половиной документальных фильма, так или иначе рассказывающих про Летова, и как минимум один художественный; количество роликов на ютьюбе не поддается подсчету – там можно найти хоть 30-секундное видео «Летов ЛЕЖИТ И КРИЧИТ», хоть рассказ о том, как воссоздать звук «Обороны» с помощью современных гитарных примочек.

Все так, но тем ярче бросается в глаза то, что до сих пор не существовало сколь-нибудь подробного рассказа о Летове именно в жанре биографии. Между тем, на свете мало людей, которые подходили бы для этого лучше. С одной стороны, в жизни Летова происходило неистовое количество несусветных приключений – политических, культурных, экзистенциальных, психоделических: это просто-напросто невероятно интересная история. С другой, на свете наверняка бывают художники, поэты и музыканты, произведения которых никак не связаны с их историческими обстоятельствами, но это точно не тот случай. Егор Летов всегда самым внимательным образом следил за окружающим миром и крайне остро на него реагировал – ликовал, негодовал, бросал вызов, скрывался. Известно, что даже в последние годы, когда музыкант воздерживался от комментариев на злобу дня, у него дома постоянно работали без звука два телевизора, и показывали они в том числе выпуски новостей. Чего уж говорить о более ранних делах.

Собственно, именно поэтому подзаголовок книги – «Егор Летов и его время». Мне хотелось написать портрет на фоне истории: я думаю, что, если смотреть на эпоху через судьбу одного конкретного человека (особенно такого человека, как Летов), можно понять что-то новое и важное и про нее, и про людей, которым в ней выпало жить.

Да и про самого героя, конечно, тоже.

При всем обилии разнообразных исследований вокруг Летова, они зачастую сосредотачиваются сугубо на его текстах, которые как бы отрываются от автора. Понятно, с чем это может быть связано. Как говорит Максим Семеляк, «Летова часто считают поэтом те, кто просто физически не может его слушать» – и, я бы добавил, не готов иметь дело с самыми разнообразными его заявлениями и опытами, многие из которых в России сейчас попросту противозаконны. Сугубо филологический подход позволяет немного обезопасить автора и, наверное, может что-то рассказать про его поэтику, но неизбежно что-то и отнимает: все же эти песни создавались именно для того, чтобы быть опасными.

Простой пример: и в книге Юрия Доманского «Поэтика Егора Летова», и в книге Олеси Темиршиной «Егор Летов: язык и мир» подробнейшим образом анализируется «Офелия» – и в этом анализе даже не упоминается Янка Дягилева. Не буду забегать вперед, но конкретные обстоятельства, связанные с Янкой, как минимум способны обогатить восприятие «Офелии» читателем или слушателем. Таких случаев довольно много; работая над этой книгой, я регулярно сталкивался с подобного рода озарениями – ага, так вот он о чем. Может быть, некоторые из них покажутся интересными и читателям.

Следует оговорить короткие правила игры.

Книга «Он увидел солнце» выросла из одноименного подкаста, но именно выросла: здесь используются сделанные для подкаста интервью, некоторые прозвучавшие в нем мысли и отдельные его структурные приемы, и только. В большой степени книга написана с нуля. Я уверен, что слушатели подкаста почерпнут из текста много нового.

Для книги я взял дополнительные интервью, поговорив с людьми, наблюдавшими Егора Летова предельно близко; я отдельно рад, что мне удалось задать несколько вопросов Анне Волковой (Владыкиной) и Юлии Шерстобитовой (Фроловой) и, возможно, немного допроявить женский взгляд на историю «Обороны». Впрочем, гораздо больше здесь фрагментов из интервью с Летовым и с окружавшими его людьми, взятых кем-то другим. Цитаты из разговоров, которые проводились для подкаста и/или для книги, в тексте атрибутируются глаголами в настоящем времени: «вспоминает», «рассказывает» и так далее. Цитаты из остальных интервью – глаголами в прошедшем: «вспоминал», «рассказывал» и так далее.

Мне хотелось, чтобы книга читалась легко, поэтому все использованные источники информации перечислены в специальном разделе – отдельно для каждой главы в алфавитном порядке. В противном случае снабжать сносками пришлось бы каждое предложение, что сделало бы текст чрезмерно тяжеловесным. Так или иначе, все приведенные факты подкреплены конкретными источниками (иногда – несколькими); там, где разные свидетельства противоречат друг другу, я старался на это указывать; там, где остаются темные пятна – признавать их наличие. Желающие уточнить происхождение каких-то конкретных деталей всегда могут связаться со мной лично, мои контакты легко найти.

Как ясно из вышесказанного, автор этой книги отнюдь не соблюдает нейтралитет в отношении своего героя. Музыка и этика Егора Летова во многом сделали из меня человека. Я слушаю «Гражданскую оборону» до сих пор, и каждый раз, когда включаю их альбомы, почти на телесном уровне прихожу в парадоксальную экзальтацию, испытываю странную и сильную смесь эйфории и отчаяния. Я много лет разговариваю и пишу цитатами из Летова (к слову, руководствуясь его заповедью о преодолении себя, в тексте книги я постарался обойтись без раскавыченных цитат, сделав исключение для названий глав). Его песни сильно выручали меня в самых тяжелых жизненных ситуациях. Я, безусловно испытываю пиетет перед Летовым и, если угодно, считаю его гением. Тем не менее, я попытался рассказать о нем максимально честно и без сглаживания углов – в конце концов, самому Летову было куда более свойственно их заострять.

А что касается истории про брачное предложение, то она, пожалуй, еще и иллюстрирует, как Егор Летов, сам регулярно совершавший парадоксальные поступки, способен сподвигать на них своих слушателей – и как эти поступки могут обретать свойства пророчества. Через шесть лет после той прогулки на Лубянке Нина Назарова приняла мое предложение, мы поженились, и сейчас у нас растет сын Тимофей. Я посвящаю эту книгу им.

«ГрОб-студия», 1990-е годы. Из архива Натальи Чумаковой

Если в плане духовно-экзистенциальном можно вполне не совпадать (даже умышленно) со своими временем, то в плане языково-исторически-бытийном это несовпадение грозит деятелю искусства быть мертвородящим.

– Дмитрий Пригов «Картинки из частной и общественной жизни»

Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью.

– Федор Достоевский «Братья Карамазовы»

- Тебя приветствую, мое поражение,

- тебя и победу я люблю равно;

- на дне моей гордости лежит смирение,

- и радость, и боль – всегда одно.

- Над водами, стихнувшими в безмятежности

- вечера ясного, – все бродит туман;

- в последней жестокости – есть бездонность нежности,

- и в Божией правде – обман.

– Зинаида Гиппиус «До дна»

- Люблю я отчаяние мое безмерное,

- нам радость в последней капле дана.

- И только одно здесь я знаю верное:

- надо каждую чашу пить до дна.

Егор Летов в юности, начало 1980-х. Автопортрет. Из архива Натальи Чумаковой

Глава 1

Праздничный дом

12 ноября 1983 года в московском Дворце культуре «Москворечье», что на Каширском шоссе, играли свободную музыку. В город приехал квартет под руководством саксофониста Анатолия Вапирова – одного из пионеров советского авант-джаза, соединявшего импровизацию с большими композиционными формами и духовными амбициями. Первым номером ансамбль играл 20-минутное сочинение «Дух Огдну», названное якобы в честь хакасского шамана: Вапиров витийствовал, певица Валентина Пономарева чирикала и верещала, Ивар Галиеникс рвал струны контрабаса, но основное внимание публики было направлено на пианиста, который одновременно тарабанил по роялю и лупил по перкуссии. Это был 29-летний Сергей Курехин – к тому времени он уже вовсю играл с «Аквариумом», самой популярной подпольной рок-группой, и пользовался славой придумщика и шоумена; большинство зрителей в зале пришли посмотреть именно на него. Насколько они были готовы к радикальному фри-джазу, сказать трудно – по свидетельству одного из посетителей концерта, «публика не знала, что ей делать: то ли сесть на измену, то ли внезапно восхититься».

Так или иначе, Курехина хватило не всем. После выступления к музыканту подошли несколько человек и предложили ему на следующий день выступить еще раз – через дорогу, в общежитии Московского инженерно-физического института.

Ничего необычного в таком предложении не было. С одной стороны, время для неофициальной музыки наступало трудное. За несколько месяцев до того, в июне 1983 года, будущий генсек Константин Черненко зачитал на пленуме ЦК КПСС доклад «об актуальных вопросах идеологической, массово-политической работы партии», в котором специально упомянул «музыкальные ансамбли с программами сомнительного свойства, [которые] наносят идейный и эстетический ущерб», и нежелательную зарубежную «духовную продукцию», «для которой характерна безыдейность, пошлость, художественная несостоятельность». Во главе Советского Союза стоял недавний председатель КГБ Юрий Андропов, и государство стало куда серьезнее относиться к контролю за неофициальной культурой. Тот же Анатолий Вапиров лишь недавно вышел из тюрьмы, куда его посадили за «предпринимательскую деятельность» (заключение он вроде бы отбывал в Абакане, где и встретил того самого шамана); в августе 1983 года арестовали лидера группа «Воскресение» Алексея Романова, обвинив его в нелегальной продаже билетов на концерты группы.

С другой стороны, притушить этот фитилек в полной мере было уже невозможно: новая музыка распространилась по всему СССР, и одни хотели играть, а другие – слушать. Площадки вроде концертных залов в общежитиях оказывались своего рода лиминальными пространствами, где можно было более-менее безопасно делать концерты, которые на квартире были бы противозаконными, а в официальных клубах – невозможными. Те же «Аквариум» или «Кино» регулярно играли в общежитиях вплоть до конца 1980-х, а у МИФИ был еще и особый статус. «Там существовала очень мощная музыкальная тусовка: в ней был, например, будущий организатор Подольского фестиваля Пит Колупаев, – рассказывает Александр Кушнир, автор биографии Сергея Курехина. – Они издавали первые московские фанзины „Зеркало“ и „Ухо“ и делали в пятом корпусе своей общаги небольшие концерты под видом дискотек. Там выступали никому не известные Виктор Цой с Лешей Рыбиным, Майк Науменко, Макаревич, Сережа Рыженко. И вот они подошли к Курехину и предложили ему тоже отыграть в общежитии».

«Поп-механика» – главный проект Сергея Курехина, перформативный авангардный оркестр, куда он затаскивал всех, до кого мог дотянуться, – еще не родилась, но идея уже существовала. На следующий день в общежитии МИФИ Курехин руководил ансамблем, который он назвал Crazy Music Orchestra. Хотя что значит – ансамбль: по сути он собрался на ходу, спонтанно. Точный состав сейчас восстановить уже невозможно, но народу на сцене было много. На барабанах играл 17-летний Сергей Бугаев по прозвищу «Африка» – участник группы «Новые художники», приятель всех рокеров и будущая звезда фильма «Асса», на трубе – будущий музыкант «Вежливого отказа» Андрей Соловьев, на гитаре – адепт прогрессив-рока Александр Костарев, а одним из саксофистов был Сергей Летов, новое лицо на советской авант-джазовой сцене.

Был у ансамбля и басист – в этом качестве Летов предложил привлечь своего 19-летнего брата Игоря, которого привел на концерт с собой. Много лет спустя Летов-младший (к тому времени он давно называл себя Егором, и в этой книге я тоже буду называть его именно так) будет подробно вспоминать об этом: «Курехин спросил меня, слышал ли я какой-нибудь панк. Я сказал: слышал Sex Pistols, Ramones. Он сказал: вот и играй, как Ramones, весь концерт. Так я и сделал. Капитан Африка играл на барабанах, неизвестный мне гитарист Саша поливал что-то вроде хард-рока, на духовых играл братец, а Курехин всем дирижировал и прыгал по фоно всяко-разно. Потом был антракт, где Курехину на моих глазах стало реально плохо. Зашел в гримерку, упал прямо на пол, схватился за сердце. Я решил, что это часть шоу. Думал – занятно. Потом смотрю, он лицом стал синий, серый… Хотели вызвать скорую, он говорит: все в порядке, ребята, сейчас пройдет. Только мы продолжили, концерт свернули. Кто-то успел позвонить „куда надо“, и приехали».

Есть разные версии того, что именно случилось с Курехиным в антракте. Андрей Соловьев вспоминает, что у музыканта просто было очень тяжелое похмелье. По словам Сергея Летова, Курехин обиделся на него за то, что саксофонист дудел слишком активно, и после 45 минут объявил, что дальше Сергей Летов будет играть один. Так или иначе, и одно отделение произвело на многих присутствовавших сильное впечатление. Много лет спустя, после сотен других выступлений, Соловьев писал: «До сих пор, настраиваясь перед выходом на сцену, я часто вызываю в памяти образы этого концерта и обращаюсь к некоторому внутреннему опыту, обретенному тогда, ищу ту особую вибрацию».

Таким оказался для Егора Летова первый опыт публичного выступления. В недалеком будущем он станет лидером групп «Посев», «Гражданская оборона» и «Коммунизм», поэтом, художником, философом, политиком, одной из самых успешных и одиозных фигур в российской культуре за последние полвека. В свете дальнейшей летовской биографии этот эпизод, на первый взгляд, выглядит незначительным курьезом судьбы, которая через десять с небольшим лет снова сведет его с Курехиным. Однако именно в тот момент Летов находился на пороге ключевого решения, определившего его жизнь.

Что за вибрацию почувствовал тогда 19-летний начинающий поэт, художник и музыкант, по случаю попавший на одну сцену с подпольными кумирами? Было ли ему неловко, как бывает всякому, кого взрослый родственник приводит и пытается устроить в свою компанию? Хотелось ли ему оказаться в центре этой музыки – или, наоборот, хотелось не мешать? Мы не знаем ответов на эти вопросы. По всей вероятности, Егор Летов понимал, что происходящее можно воспринимать как шанс, как возможность. Он знал, что его брат, который всего пару лет назад впервые взял в руки саксофон, теперь играет со звездами и ездит на концерты по всей стране. Он знал, что в Москве и Ленинграде вовсю развивается подпольная музыкальная жизнь – и что люди из других городов едут туда, чтобы писать, играть и рисовать. Он знал, что ему хватит культурного кругозора, чтобы самому войти в круг столичной элиты, и что у него будет проводник.

Незадолго до концерта с Crazy Music Orchestra Егор Летов написал стихотворение «Праздничный дом». Оно заканчивалось так:

- Создам свой народ пристальным взглядом,

- Заселю игрушечное строение

- из цветов, облаков и ветвей.

- И если заходящее солнце

- будет отражаться в окне (или в воде) —

- хорошо.

- Посажу призрачные деревья —

- – Деревья из дыма —

- Чтобы от них исходил

- Слабый органный звук.

- Аккуратно развешу елочные игрушки —

- Звезды, ракушки, слезы, слова.

- Посею радужные молитвы,

- Разбросаю по стенам следы.

- Да будет Праздничный Дом,

- где с холода запотевают очки!

Через несколько недель Летов собрал вещи и уехал из подмосковного жилища брата, чтобы вернуться на родину, в Омск, за три тысячи километров. В следующий раз он выйдет на сцену в столице через пять с лишним лет – при совсем других обстоятельствах. Разбрасывать по стенам следы Летов будет в родительской квартире в пятиэтажной хрущевке. Создавать свой народ и строить свой праздничный дом – в суровом сибирском городе, где в тот момент не было ничего, что могла ему предложить Москва. Почему?

На фронте отца Егора Летова называли Малышка.

Выходец из крестьянской семьи, обитавшей в глухой уральской деревне (согласно последней переписи населения, в 2010 году там жили 11 человек), Федор Летов попал на войну в 1943-м, когда ему было 17, – а отчество получил лишь в десять лет. Его мать, будучи еще грудным ребенком, лишилась глаза, когда на полати что-то осыпалось с худо проконопаченной крыши избы: если учесть еще и то, что семья Летовых была совсем бедной, перспектива выйти замуж оказывалась почти невероятной. Федор родился вне брака, в деревенском реестре было написано просто – «сын девицы»; папа признал отцовство, только когда у него отсудили алименты. К 1941 году мальчик закончил семь классов – был старостой, имел «пятерки» по физкультуре и пению; потом подал заявление в комсомол и, оказавшись в ремесленном училище в городе Чермозе, стал там секретарем комсомольской организации.

Вскоре его призвали. В июле 1944 года рядовой Летов оказался в артиллерийском полку на Третьем прибалтийском фронте. Вокруг были крепкие мужики, которые могли вытащить многотонные орудия из любой грязи, – юного ефрейтора окрестили Малышкой и определили в телефонисты. «Приняли меня очень хорошо, как в родную семью, – рассказывал Федор Летов. – Спросили, откуда, да кто, да что. Оказалось, один старичок – [земляк] из Пермской области. А там ночью же, в полевых условиях, спишь на земле – завернулся в шинель, пилотка под головой. И вот я сквозь сон слышал, как он мне подтыкал шинель, чтобы меня не продуло. У него уже чувство отцовское появилось ко мне – опекать-то младенца надо».

Через некоторое время он был уже радистом. «А забота командиров? Я уже задним числом замечал, какое внимание было к каждому человеку – даже к такому маленькому, как я. Вот где-то ликвидировал обрыв линии, приходишь, а ужин уже закончился. Старшина кричит: „Малышка, ты не ужинал?“ „Нет“. „Ну-ка, иди сюда в кухню“. Идешь – и вот тебе кусок кости с мясом и кусок хлеба».

Когда война закончилась, Федор Летов остался работать в армии; параллельно получил среднее образование, а потом окончил военное училище. Вскоре он оказался в восточном Казахстане, в Семипалатинске, где встретил Тамару Мартемьянову. Она была младше его на девять лет, но уже успела хлебнуть горя. Мать Тамары происходила из зажиточного купеческого рода, который к концу 1940-х почти уничтожило большой историей. Дед Мартемьяновой умер, разорившись после революции. Ее отца, выходца из сибирских казаков, успевшего повоевать в Первую мировую, а в 1918 году дезертировать из армии Колчака, арестовали летом 1937-го, и вскоре «тройка» – внесудебный орган НКВД – признала его виновным в антисоветской агитации. Бабушка потом рассказывала внуку, Сереже Летову, как, узнав маршрут следования колонны заключенных, в разгар холодной резко-континентальной зимы пришла к дороге, подняла вверх укутанную в тряпки дочь и держала над головой, чтобы муж увидел своего ребенка.

Она так и не узнала, заметил ли он. Во время войны отец Тамары умер в лагере; его реабилитируют «за отсутствием состава преступления» в апреле 1990 года. Семья жила практически впроголодь в деревянном доме на берегу Иртыша, мать перебивалась работой то секретарши, то машинистки, дочь не принимали в пионеры из-за отца – врага народа. Тем не менее, Тамара сумела поступить в медицинский вуз в Семипалатинске и, по всей видимости, именно в это время познакомилась с будущим мужем.

«У мамы было в какой-то степени высокомерное отношение к отцу – он все-таки был из деревни, а бабушка происходила из „бывших“, ее воспитывала гувернантка, которая учила немецкому и французскому», – писал Сергей Летов. Сын бедных крестьян, подростком попавший на войну и связавший жизнь с армией и компартией, и дочь «классово чуждых», потерявшая близких из-за советской системы: как они встретились? Как полюбили друг друга? Какими были их отношения? Насколько они сверяли свои версии прожитого прошлого? Мы не знаем, но в этом свете переключения Егора Летова между обличением «совдепа» и советским патриотизмом выглядят не такими уж парадоксальными: не исключено, что обе полярности он наблюдал у себя дома.

Казахский городок, ставший домом для молодой семьи Летовых, в начале 1950-х оказался рядом с местом, где решались судьбы планеты. Стартовали холодная война и гонка вооружений; Советский Союз теперь производил свое атомное оружие – а испытывали его на полигоне в 130 километрах от Семипалатинска. То были годы, когда новая война казалась практически неизбежной, а испытания ядерных бомб никак не ограничивались. В 1951 году здесь провели первый взрыв в атмосфере, а через два года именно на Семипалатинском полигоне испытали бомбу с термоядерным усилением – разработку академика Андрея Сахарова. Новые взрывы звучали в среднем раз в полтора месяца; иногда – чаще. Влияние этих испытаний на экологию Казахстана и здоровье его жителей исследуют до сих пор.

10 сентября 1956-го на полигоне взорвали очередной заряд – совсем небольшой, жалкие 38 килотонн. Через две недели в семье Летовых родился первый ребенок – сын Сергей. Уже потом родители рассказывали ему, как регулярно наблюдали грибовидные облака, как военные требовали убрать с огорода еще недозревшие овощи, как раз в полгода у всех жителей брали анализы крови, но никогда не информировали о результатах. И бабушка, и мама Летовых в итоге умрут от рака.

Когда Сергею было три, его отца по службе перевели в Омск. В тот год ядерные испытания на Семипалатинском полигоне не проводились.

Чуть больше года Омск был столицей Российского государства: адмирал Колчак считал себя легитимным главой всей страны и в 1918-м объявил сибирский город, где принял титул «верховного правителя», административным центром России. К тому моменту, когда приехали Летовы, Омск сильно изменился – после начала войны сюда перевезли несколько десятков заводов из европейской части Советского Союза, город начал стремительно развиваться и превратился в крупный промышленный центр. Теперь здесь делали все – технические ткани, промышленные газы, шины, обувь, а главное – боевые самолеты конструктора Туполева. Чтобы построить производства, как было заведено в сталинские времена, понадобился рабский труд. Жестокой зимой 1941–1942 годов температура опускалась почти до 50 градусов мороза, но на десятичасовой рабочий день заключенных ОМЛАГа это не влияло – они в срочном порядке возводили корпуса громадного авиационного завода и прилегающий к нему военный аэродром.

К середине 1950-х о колчаковских временах уже мало кто помнил, но кое-что от «верховного правителя» в Омске осталось: по версии Сергея Летова, в здании барака, куда вместе с другими военными поселили отца и его домочадцев, когда-то размещались адмиральские конюшни. Теперь длинное каменное здание разбили перегородками на два десятка крохотных помещений с видом на милицейское общежитие. «Туалет находился во дворе, ванной не было – мыться ходили в баню, – вспоминал Сергей Летов. – В длинном коридоре шумели керогазы (разновидность примусов – прим. А. Г.), на которых варилась какая-то еда. Керогазы эти стояли напротив каждой комнаты, у двери, и их сторожили хозяйки. Во дворе играли дети, иногда откапывая из земли лошадиные кости». Вокруг при этом был самый центр города – администрация, театр, дом офицеров и главная местная достопримечательность: Омская крепость, основанная в XVIII веке для защиты южных границ стремительно разраставшейся страны. Примерно за сто лет до приезда в город Летовых здесь отбывал наказание осужденный на каторгу за вольнодумство Федор Достоевский: материал для «Записок из мертвого дома» будущий любимый писатель лидера «Гражданской обороны» собирал буквально за углом от его первого места жительства.

Егор Летов родился 10 сентября 1964 года. В перегороженной ширмой барачной комнатушке он стал пятым обитателем (вместе с Летовыми в Омск приехала еще и мать Тамары Мартемьяновой, дочь купца второй гильдии) и на кровати, где уже ютились родители со старшим братом, не помещался – спал в коляске. «Практически сразу же выяснилось, что у Игоря большие проблемы со здоровьем. Помню, что мать стояла у коляски, в которой лежал младенец, и тихонько плакала, а отец и бабушка ее утешали, – писал Сергей Летов. – Месяцам к четырем, кажется, наступило какое-то улучшение, и развитие болезни удалось остановить».

Впрочем, слабое здоровье преследовало Егора Летова практически все детство. «Ребенок был не болезненный даже, а чудом выживший, – говорит Сергей Попков, последний директор „Гражданской обороны“. – У него была клиническая смерть, по некоторым сведениям – до десяти раз. И это детские впечатления, которые нужно, но невозможно проанализировать и учесть. Что знал и чувствовал этот ребенок, который несколько раз умирал?»

Сам Летов вспоминал об этом так: «В детстве я сильно болел непонятно чем – болезнь так и не установили. Возникали приступы, сопровождавшиеся потерей сознания и ацетономической рвотой. После последней клинической смерти в 12 лет [болезнь] прошла. В одном из состояний смерти или близком к нему я имел определенный опыт, но рассказывать об этом никогда не буду».

Здесь обращает на себя прилагательное «ацетономический», при всем богатстве летовского словаря совсем для него нетипичное – похоже на что-то из врачебного лексикона, застрявшее в голове с детства. Ацетономическим синдромом называют специфическую особенность обмена веществ – в крови концентрируются соединения, при распаде выделяющие ацетон. Ребенок может чувствовать себя прекрасно, а потом у него вдруг начинаются рвота, сильная боль в животе и другие симптомы – вплоть до комы. Зачастую это проходит с возрастом.

С точки зрения метафорики в этом есть что-то летовское: внезапная прореха в реальности, ошеломление, полностью переворачивающее жизненный опыт. «Что в жизни со мной происходило, это такая череда иррациональных всплесков», – говорил впоследствии сам Егор Летов.

То, что запомнилось его брату, более-менее совпадает с вышеописанной клинической картиной. «От Игоря довольно сильно начинало пахнуть ацетоном. Ну, и сахар в крови падал – он терял сознание, – рассказывал Сергей Летов. – Когда случались приступы, мы с отцом вызывали скорую и выносили его – на простынях, по коридорам. У Игоря в детстве был очень плохой вестибулярный аппарат. И когда его выписывали из больницы, он не мог ехать ни на такси, ни на другом транспорте. Мы с отцом его несли по городу на себе».

Нести приходилось далеко: когда Егору было около года, семья переехала из комнаты в бараке в трехкомнатную квартиру в новом доме – пятиэтажке охристого цвета в Чкаловском поселке на восточной окраине Омска. Во время войны здесь был тот самый военный аэродром – теперь его перевезли подальше от города, бывшую взлетно-посадочную полосу назвали Космический проспект, а вокруг него построили хрущевки с индивидуальными квартирами. Вокруг были заводы и заросшие клевером поля; совсем неподалеку начинался лес. Даже в конце 2010-х, когда с транспортной инфраструктурой стало явно лучше, местное издание называло Чкаловский «отдаленным» районом города – что уж говорить о временах, когда его только заселяли.

Квартиру Летовы получили на первом этаже дома на новой улице, названной в честь Петра Осминина. Осминин воевал не так уж далеко от Федора Летова – на Первом Прибалтийском фронте. В августе 1944-го отряд Осминина – он был водителем самоходки – вступил в бой с немецкими танками у литовской деревни. Его экипаж несколько суток удерживал позицию и отбивал атаки. Утром седьмого августа самоходка Осминина подбила три вражеских танка, погналась за двумя отступающими и подорвалась на мине. Задыхаясь от дыма, Осминин и трое его товарищей продолжали вести бой. Когда прибыло подкрепление, все они уже были мертвы.

По всей вероятности, Егор Летов с раннего детства понимал, что живет на улице, названной в честь человека, который в буквальном смысле сгорел вместе с танком.

«Райончик такой, ну, очень неприветливый, – рассказывает Алексей Коблов. – То есть на окраинах Омска живут люди недобрые. Сам-то по себе город достаточно печальный, в наше время ставший мемом, а Чкаловский поселок – вообще отдельная песня».

Сергею Летову, которому в момент переезда не было еще и десяти, новое жилище тоже не понравилось – даже несмотря на то, что у него, наконец, появилось собственное пианино (в барак оно бы попросту не влезло – бабушка водила внука заниматься в Дом офицеров). «Это самый неблагополучный район Омска. Там давали квартиры уркам, вышедшим после заключения. Была разнарядка – по одному в подъезд. И у меня были одноклассники из таких. Они, как правило, ничему не учились, были в отказе. Занимались только тренировкой ударов на одноклассниках. Подходили: „Ну-ка, встань!“ Били в живот, смотрели. На учителей плевали, смеялись, мочились на уроке химии в колбы, – вспоминал Летов-старший. – Детство как-то разломилось на две части: на романтически-игровую жизнь в районе „крепости Достоевского“ и на полную реальных опасностей – в Чкаловском поселке».

Даже сегодня журналисты описывают этот район в тех же тонах: «Промзоны соседствуют с жилыми массивами, здесь много труб, заборов, гаражей». В более поэтичной форме этот перечень мог бы появиться в одной из летовских песен; одна из них, давшая название этой книге, примерно так и начинается: «Канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет», – и далее по тексту. Здесь нет никаких привычных для автора оксюморонных словосочетаний – чистый пейзаж, из постылого бесприютного урбанизма которого Егор Летов выжимает энергию жизни. (Как всегда, при более близком рассмотрении все сложнее: так, еще одна строчка из «Он увидел солнце» – «консервные банки, обрывки бумаг» – это почти прямая цитата из романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого»[1]).

Сергей Летов ощущал себя в Чкаловском иначе, чем в центре Омска, еще и потому, что его брат подрастал, и как часто бывает в таких случая, нежность родителей к младшему ребенку вызывала у старшего ревность. «У Игоря были исключительные отношения с матерью, на которую он был внешне очень похож, – писал Сергей. – Она баловала его, он был ее безусловным любимцем, во всех инцидентах она становилась на его сторону, что меня, конечно, обижало».

«У него была очень хорошая, добрая и прекрасная мама, – подтверждает Наталья Чумакова, басистка „Гражданской обороны“, последняя жена Егора Летова, а теперь – хранительница и издательница его записей, также снявшая документальный фильм „Здорово и вечно“. – Но все равно ничего такого особенного, мне кажется, она ему не внушала, кроме какой-то любви. Например, к зверям – она всех собирала, подкармливала». (Их первую кошку звали Маруся). «В семье было отношение к нему [Егору] такое – трепетное, – добавляет Сергей Попков. – Ему всё прощали».

К моменту рождения второго сына Тамара Летова уже давно закончила медицинский институт и работала невропатологом. Отец был партийным секретарем штаба полка, читал лекции по гражданской обороне. (Если вспомнить о том, что «посев» – это вообще-то медицинский термин, можно сказать, что названием первой своей группы Летов обязан маме, а второй – папе). «Отец старался возместить нам то, чего ему самому в детстве недоставало – игрушки, книжки, внимание, – вспоминал Сергей Летов. – Перед Новым годом он отправлялся в какую-нибудь командировку на север Сибири, как правило, в Тюменскую область, привозил оттуда красавицу-пихту, аккуратно затянутую в марлю. У нас с братом было много игрушек, кубиков, хранились они в китайском картонном ящике, на котором были иероглифы и надпись по-русски с орфографической ошибкой „БОИТСЯ СЫРОСМИ“».

«В детстве я играл в глобальные игры, – рассказывал Егор Летов. – В них разворачивались эпические истории целых городов, которые всегда почему-то заканчивались катастрофами. Я очень переживал, когда кто-то из героев погибал, и несколько дней ходил в шоке. Для меня эти игрушки были важнее, чем живые люди». По настоянию младшего брата игрушки делились на армии в соответствии с материалом, из которого они были изготовлены: резиновые, пластмассовые, мягкие – а между этими армиями устраивались сражения.

Так впервые проявила себя черта, которая потом станет определяющей для творческого метода, да и вообще для образа жизни Егора Летова – страсть к коллекционированию, к созданию рядов из подобий, к познанию мира через каталогизацию его проявлений. Он собирал значки, спичечные коробки, бабочек, но особенно почему-то близким запомнилась летовская коллекция кактусов – растений, которые могут расти и цвести в самых неприспособленных для жизни условиях. «У нас их было 35 видов, – вспоминал Федор Летов. – Бывало, идем, гуляем, он у кого-нибудь на подоконнике увидит кактус и говорит: „А у нас такого нету!“ Вот идешь к хозяевам, просишь».

Это увлечение Егор Летов сохранил на всю жизнь: много лет спустя, когда он приехал с концертом в Харьков, один из организаторов сумел расположить музыканта в себе, когда помог ему добыть несколько молодых «пейотиков» – взамен особи лофофоры, которую в Омске погубил летовский кот. А на коллаже-иконе «Об отшествии преподобнаго в пустыню от славы человеческия», которая стала обложкой альбома «Сто лет одиночества», использованы сразу несколько фрагментов из двух альбомов с ботаническими открытками как раз начала 1970-х – «Экскурсия в природу. Главный ботанический сад АН СССР» и «Кактусы».

«Детство – это очень интимный вопрос, – отрезал как-то Егор Летов в интервью подростковому журналу Bravo. – В целом – детство было светлое и счастливое».

Для летовского искусства детство – одна из важнейших категорий. В своем синтаксисе и лексиконе он часто использует квазидетскую стилистику – считалочки, самодельные словечки. Все уменьшительное, ласкательное и наивное то и дело возникают в его текстах в самых, казалось бы, неподобающих для этого обстоятельствах: «дети дерутся, руки спешат напрямик»; «устами ребенка глаголет яма»; «в поле дождик бродил живой»; «спят зверьки и растения»; червячки, котята, тряпочки, игра в самолетики, плюшевый мишутка. Самое первое из дошедших до нас летовских сочинений называется «Зказка[2] напоследок».

«У Егора была навязчивая идея, что за все придется платить. В его образной системе детство – просто еще один повод для предстоящей расплаты», – замечает в своей книге «Значит, ураган» Максим Семеляк, друг Летова и журналист, тоньше всего о нем писавший. Это, очевидно, так, но мне кажется, что это не всё. Одна из важных энергий, которые питают музыку Летова, – не столько тоска по детству (ностальгия – это вообще не из его словаря), сколько ярость по поводу того, что оно закончилось. Такая метафизическая обида на греховность мира: характерно, что в одной из лучших летовских песен о любви герои убегают без оглядки босиком «туда, где никто пока еще не помер» – то есть именно что в детство. Это что-то почти из Жан-Жака Руссо, возмущенное недоумение из-за того, что мы узнали, что были невинны, только когда потеряли эту невинность. В Евангелии от Матфея сказано: «Если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в Небесное Царство», – но в том и загвоздка, что стать таким, как маленький ребенок, невозможно. Это очень летовская ситуация: стремиться следует только к тому, чего тебе никогда не достичь.

Сам Летов тоже говорил об этом. Уже в 1985 году в письме к другу он рассуждал, что ему «нужны даже не люди, а нечто СВОЕ, что изменит восприятие мира, и он станет таким, каким был он для меня в пять лет». Позднее – называл «Гражданскую оборону» «деянием из области детской наивной культуры», а свой язык – «специально детским»: «Потому что я считаю, что детский язык – самый главный». «Мои песни – это песни животного, – сообщал он. – Или песни ребенка, которого довели до состояния, когда он автомат в руки взял». Наиболее развернуто Летов изложил эту мысль в опубликованном в 1990 году разговоре с самим собой, который он небезосновательно называл лучшим своим интервью: «Все, что я несу – это очень детская, если можно так выразиться – „философия“. Я все еще дитя в какой-то бесценной степени, и я сияю и горжусь тем, что до сих пор среди всей этой вашей замысловатой гамазни я окончательно еще не потерял детского, наивного, чистого восприятия, и до сих пор безоглядно отношусь к жизни, к тому, что со мной происходит, как к игре. <…> Только ребенок способен на истинно великое безумство, только он способен по-настоящему безрассудно и сокрушительно „дать духу!“»

Иными словами, сама практика, которой занимается «Гражданская оборона», есть отчаянная попытка восстановить опыт детского переживания мира (у одного из героев Эдуарда Успенского была такая формулировка: «Дети – это люди с незамутненным мышлением»), при этом сохранив взрослую ответственность, ту самую готовность платить.

О том, как переживал мир в детстве сам Егор Летов, мы знаем, в сущности, совсем немного. В 1990-х он часто апеллировал к хрестоматийному образу советских застойных лет с их коллективной безопасностью. «Это была реальность такого свойства, что, допустим, если тебе плохо, если кто-нибудь на тебя нападет, что-нибудь с тобой случится – можно было позвонить в любую дверь и сказать: „Помогите!“ – и помогут, – говорил Летов. – Когда мне было десять лет, я сидел просто на веранде какой-то… Это образ такой, символ, очень характерный и очень яркий. Часов десять вечера, все играют, по домам расходятся, дети и так далее. Из окон кричат: „Маша! Наташа! Домой пора“. Вот и все. Понимаете?»

Для образа утерянной утопии больше и правда ничего не нужно, но конкретики тут мало. Тем не менее, между возникающим из анкетных сведений образом «обычной» советской ячейки общества (мама – врач, отец – военный, живут в хрущевке на окраине) и реальностью, очевидно, существовал какой-то зазор: появление в семье одного влиятельного деятеля неофициального искусства еще можно было бы счесть за случайную вспышку, исключение, но сразу двое – это уже похоже на систему.

Родители Летовых явно создали, как принято было говорить в те времена, дом высокой культуры. Радио в квартире не выключалось, и звучала по нему советская эстрада: Егор Летов уже в три года мог спеть наизусть шлягеры Пьехи или Миансаровой. Библиотека постоянно росла, а во времена книжного дефицита это было вопросом не только денег, но и воли. Семья выписывала «Иностранную литературу» – после оттепельных времен, когда эпоха либерализма в «Новом мире» закончилась, именно этот журнал стал подспудным рассадником инакомыслия. Здесь печатали Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, Ричарда Баха, Маркеса, Голдинга, Камю, Белля; многих из них Летов и через 40 лет будет называть среди авторов, которые повлияли на него больше других.

«Егор был мальчик болезненный и не особенно где-то там болтался-шлялся, – говорит Наталья Чумакова. – Он, по-моему, перечитал всю библиотеку в доме, а тогда библиотека – это было очень важно». В позднем Советском Союзе книги действительно были в дефиците, и для миллионов людей собрать на своих полках как можно более богатую библиотеку – подписываясь на собрания сочинений, обменивая сданную макулатуру на дефицитные издания, привозя чемоданы книг из столичных городов и стран соцлагеря – оказывалось своего рода знаком повышенного социального статуса. Совершенно неэлитарный, всеядный литературный вкус Летова, возможно, растет именно из этих времен, когда отсутствие выбора создавало самые причудливые культурные сочетания. «У меня рядом на полке соседствуют квантовая психология, Шекли, Брэдбери, „Карлсон“, например, и так далее», – говорил Летов: он высоко ценил и фантастику, и детективы (включая Бориса Акунина), и разнообразные мистические теории, и прозу нобелевских лауреатов.

«По текстам Летова видно, что он такой интеллигентный мальчик, у которого есть подшивки „Иностранки“ и который их переработал в какой-то свой способ словопорождения, – рассуждает литературный критик и исследователь советской культуры Игорь Гулин. – Об этом почему-то не особо говорят, но его многосоставные образы – они очень из немецкого экспрессионизма времен Первой мировой: Гейм, Тракль, такое разлагающееся декадентство. И забавно, что это сверхкнижный язык. Условно, вот эти летовские „пузатый дрозд, мохнатый олень, усталый бес, ракитовый куст“ [из песни „Офелия“] – это не язык русской поэзии, это то, что можно почитать в каком-то переводном поэтическом сборнике. И этот книжный язык он превращает в материал своего ора». Характерно, что сам Летов однажды описал поэтическую траекторию альбомов «Обороны» конца 1980-х как движение «от поэзии типа Введенского или Маяковского, яркой, многокрасочной, к поэзии Георга Тракля, который [создал] определенный комплекс, систему».

«Вот я недавно запостила в соцсетях одно стихотворение Егора, у которого эпиграф – из Макса Фриша, – рассказывает Чумакова. – И люди в комментариях пишут: он в таком возрасте читал Фриша?! А я не могу понять, что тут странного. Конечно, читал. Хотя классику – мало: условные Пушкин с Лермонтовым его не особенно трогали. А вот начиная с футуристов, с Маяковского, Крученых, Хлебникова – то, что было возможно прочитать при советской власти, он все прочел». Брат Летова вспоминал, что в их семье самым жестким наказанием «был запрет читать».

В мемуарных осколках о летовском детстве много разных деталей (вплоть до летовской реплики, что старший брат его «частенько поколачивал»), но отдельное внимание обращает на себя то, чего там нет. Это школа, о которой ни сам музыкант, ни его близкие не упоминали практически никогда, а если и упоминали, то в негативном ключе. «Школа – самое, наверное, страшное, что я в жизни испытал вообще, – проговорился 25-летний Летов в 1990 году на квартирном концерте. – Я туда в восьмом, девятом, десятом классе вообще не ходил. А как я получил аттестат – в психушку пошел и взял бумажку о том, что не могу себя в обществе нормально вести. Меня заставили зачеты сдавать за неделю – и все».

Учительницы Летова из омской школы № 45 ничего такого не помнят, как не помнят о своем подопечном и других особенно ярких подробностей: был тихим мальчиком, писал детские стихи о животных, растениях и насекомых (опять эта живность), читал много книг, единственный из класса положительно отозвался о «Сталкере» Тарковского. «В то время был очень завернут на себе самом, это был период собственного становления, – говорил сам Летов, признаваясь, что совершенно не общался с одноклассниками. – Я ходил по улицам и целый день что-то сочинял, о чем-то мечтал… Такой лихорадочный и праздничный полет фантазии». Тем не менее, именно советская школа во многом определила его будущее. Только это была школа, в которой учился не он, а его брат.

Физико-математическая школа № 165 начала работать в Новосибирске в январе 1963 года и стала первым в Советском Союзе специализированным интернатом для одаренных детей – официальное постановление Совета министров об учреждении подобных школ было подписано только через восемь месяцев. Их возникновение стало результатом долгой дискуссии о том, что нужно менять в среднем образовании: одни ее участники говорили, что в социалистическом государстве не должно быть разделения на более и менее способных, другие – что только такое разделение позволит увязать школьную математику с университетской, а значит – обеспечить страну передовыми кадрами. Победили вторые – набирала обороты гонка вооружений, и было понятно, что для победы в ней нужно много талантливых физиков и математиков, которые с ранних лет будут разбираться в последних научных достижениях и делать новые открытия.

Математические школы-интернаты выросли из большой образовательной традиции, параллельной советской реальности. Одним из самых заметных идеологов этого подхода к учебе и воспитанию стал Андрей Колмогоров – ученый и преподаватель, живший в почти открытом гомосексуальном браке и строивший свои педагогические практики с оглядкой на древнегреческое представление о гармоничном развитии всех способностей человека. В кружке Колмогорова, а затем и в созданной им школе-интернате при МГУ, ученики не только решали задачи вузовского уровня, но и ходили в походы, слушали музыку, обсуждали литературу и философию.

«Эти школы не только учили детей думать – они внушали, что умение думать вознаграждается по справедливости, – писала журналистка Маша Гессен. – Иными словами, они вскармливали людей, плохо приспособленных для жизни в СССР и, может быть, вообще для жизни». Как считают исследователи Илья Кукулин и Мария Майофис, именно в советском математическом образовании сохранился и был воплощен в жизнь шестидесятнический дух утопии с его верой в возможность создания нового человека. Школы-интернаты должны были стать «структурами для воспитания уникальных ученых, интеллектуалов или людей будущего, малозависимыми от окружающего контекста».

Будучи пилотным проектом, новосибирская ФМШ находилась на особом положении. В первые годы, когда возникали проблемы, ее создатель, академик Михаил Лаврентьев, ранее участвовавший в ядерных разработках, отправлял личные правительственные телеграммы замминистру просвещения, сообщая, что дети «раздеты разуты голодны». «К нам приезжало много интересных людей – [датский художник Херлуф] Бидструп, Стругацкий – один из братьев читал нам свою повесть „Трудно быть богом“, – вспоминал один из первых выпускников новосибирского интерната. – Приезжал [бард-диссидент Юлий] Ким, тот самый Ким, который преподавал обществоведение в московской ФМШ и песни которого мы знали наизусть. Был йог, одетый во все белое, он удивил нас своими загадочными позами». Следуя колмогоровским традициям, дети с учителями ходили в походы примерно в том направлении, куда глаза глядят: «Зимой отправились в ночь – уехали куда-то на электричке и долго в ночи бродили по снежной равнине. Не найдя деревни, пошли на огонек и заночевали в теплушке для шоферов».

Место действия, конечно, тоже имело значение. Новосибирская школа находилась на территории Академгородка – экспериментального научного анклава, где сотни ведущих советских ученых жили, работали и учили молодых. Егора Летова восхищал сам размах этого проекта – тоже в своем роде утопического. Несколько раз он пересказывал в интервью одну историю: «Вот в Новосибирске собирали ученых и всяких умников, думали, что создают этакий интеллигентский рай, но не тут-то было. Когда случились события в Чехословакии (имеется в виду подавление советскими войсками так называемой „Пражской весны“ в августе 1968 года – прим. А. Г.), в университетском городке вдруг стали устраивать акции протеста, гробы с надписью „Свобода“ по улицам носили. Их разгоняли, а они баррикадировались в общежитиях, и их активно поддерживали почти все преподаватели».

Мне не удалось найти подтверждений этому рассказу, но волнения в 1968 году в Академгородке действительно имели место. В феврале 46 сотрудников подписали открытое письмо – в нем они осуждали закрытый судебный процесс, по итогам которого суд в Москве отправил четырех диссидентов, распространявших самиздат, в тюрьму за «антисоветскую агитацию», и требовали отменить приговор, а также пересмотреть дело «в условиях полной гласности и скрупулезного соблюдения всех правовых норм». Через три недели после публикации письма в Академгородке вдобавок прошел первый Всесоюзный фестиваль авторской песни, на который приехал Александр Галич (тоже впоследствии не чужой Егору Летову автор). Для еще недавно успешного советского сценариста это было первое официальное выступление на родине с диссидентскими песнями под гитару. Оно же оказалось последним. Среди прочего Галич исполнил «Старательский вальсок»: «Промолчи – попадешь в первачи!» По легенде, дослушивал зал песню стоя.

Последствия были предсказуемыми. Галича фактически запретили; подписантов «письма 46» исключили из партии и выгнали с работы. Публичная жизнь Академгородка стала куда более консервативной, но и университет, и НИИ, и ФМШ продолжали работать, основываясь на прежних принципах: теперь, как пишут Кукулин и Майофис, социально-педагогическая концепция школы «приобретала вполне оппозиционный смысл».

Именно в эту среду попал в начале 1970-х девятиклассник Сергей Летов – надоумил его омский товарищ, с которым они вместе учились. По словам Летова, последний не попал в ФМШ «по пятому пункту» – из-за своего еврейского происхождения. Примерно в то же время в организованную по тем же лекалам ленинградскую физмат-школу № 239 пришел учиться Борис Гребенщиков. (Влияние реформы советского среднего образования на рок-культуру – вообще тема, ждущая своего исследователя: в физмат-школе также учился, например, Константин Никольский; в спецшколах с языковым уклоном – Андрей Макаревич, Майк Науменко, Александр Липницкий, Илья Кормильцев и Олег Нестеров).

Пройдя отбор, состоявший из трех туров олимпиады, Сергей Летов отправился по маршруту, которым впоследствии часто будет ездить его младший брат – за шестьсот с лишним километров от дома, в Новосибирск.

Оказавшись в ФМШ, Сергей Летов быстро понял, что больше всего его привлекает содержание школьной библиотеки. «Я стал читать много и запойно: древнекитайскую литературу, например, – вспоминал он. – Но там было не все, что меня интересовало. Тогда я записался в читальный зал библиотеки Сибирского отделения Академии Наук. Я отправлялся туда и до закрытия читал Сартра и Камю».

Следуя заветам Колмогорова, руководство новосибирской ФМШ старалось развивать будущую математическую элиту всесторонне. Благодаря этому подходу в школе появился Клуб любителей искусств – организовал его Николай Филиппович Луканев, ветеран войны, потерявший руку на фронте, и один из первых учителей ФМШ, некоторое время даже исполнявший обязанности ее директора. В комнате, где располагался Клуб, стояли пианино и виниловый стереопроигрыватель (редкая по тем временам вещь, тем более в Новосибирске), там можно было послушать пластинки и полистать альбомы с репродукциями, причем завсегдатаям Луканев выдавал ключ в любое время. «Это был человек высочайшей культуры, пытавшийся приобщить к культуре и нас, – вспоминал выпускник ФМШ, учившийся там в одно время с Сергеем Летовым. – Его усилиями в актовом зале показывали „Солярис“ [Тарковского] и „Тени забытых предков“ [Параджанова], устраивались концерты классической музыки – и прослушивание альбомов „Битлз“… Он поддерживал в нас тягу к поэзии и приобщал к наследию индийской, китайской и японской философии».

Одним из завсегдатаев клуба быстро стал и Сергей Летов – он «пропадал в КЛИ почти все свободное время, часами слушая записи симфоний Малера, опер Вагнера, музыку барокко, Гайдна и Моцарта, композиторов XX века, особенно Шостаковича, Прокофьева и Стравинского». Параллельно Сергей и сам начал покупать в большом новосибирском магазине «Мелодии» пластинки – не только советские, но и из стран соцлагеря. А его одношкольники приносили в Клуб приобретенные из-под полы записи западных групп, чтобы послушать их на хорошем звуке.

Так Сергей Летов впервые услышал английский и американский рок. Впрочем, впечатлил он его меньше, чем Малер или Онеггер. Зато подросток усмотрел в происходящем возможность для заработка: можно было возить из Новосибирска пластинки, которых не было в Омске, а из Омска – пластинки, которых не было в Новосибирске (знакомые со своими коллекциями в родном городе у Летова быстро нашлись), перезаписывать их на катушки и продавать. В самой первой партии, с которой Сергей Летов приехал в отчий дом, был альбом The Who «A Quick One» 1965 года. У пластинки откололся кусок, и играла она только с третьей вещи – «I Need You», написанной барабанщиком Китом Муном, который хотел посмеяться над северным акцентом участников The Beatles и пел, пародируя Джона Леннона.

Именно она стала первой рок-песней, которую услышал Егор Летов. «Я получил одно из самых УБОЙНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ в своей жизни – я просто ОПИЗДЕНЕЛ!! – описывал он этот опыт полтора десятка лет спустя. – Я сразу для себя понял – вернее, что-то во мне внутри поняло – вот оно, и в этом весь я, и это – для меня».

Раз за разом, год за годом Летов вспоминал этот самый момент как определяющий в своей жизни: «Тогда со мной что-то такое произошло… В [этот] момент я понял, что либо идти с массой людей, то есть жить в этом комплекте людского общения, быть человеком, собственно говоря. Либо ты от этого уходишь – и тогда добиваешься того, сего. Это просто правила такие».

Вообще говоря, типичная история: пусть и не в столь экспрессивных терминах, но многие люди, столкнувшиеся с западной рок-музыкой в те же годы, описывали эту встречу как откровение почти религиозного толка. Тот же Гребенщиков вспоминал, что, когда впервые услышал песню The Beatles, «все стало ясно и вошло в фокус – и больше я из фокуса уже не выходил»; Андрей Макаревич говорил, что у него из ушей будто бы вынули вату.

Уникальность опыта Егора Летова разве в том, что ему в момент этого судьбоносного прослушивания едва исполнилось восемь лет. Он все еще был ребенком, который живет «здесь и сейчас» – и в этом здесь и сейчас появились и муновский закос под битлов, и развинченный инструментал под название «Паутины и странное», и разлучный шлягер «So Sad About Us», и эпическая девятиминутная развязка альбома «A Quick One».

И это было только начало. Сергей Летов втянулся в пластиночный бизнес, а брат его по семейным обстоятельствам оказался человеком, который одним из первых слышал все западные новинки. Весной 1973 года Летов-старший привез в свою школу «House of the Holy» – пятый альбом Led Zeppelin – и нет сомнений, что его брат познакомился с этой пластинкой раньше, чем ее новосибирские покупатели.

В том же 1973-м издательство «Художественная литература» впервые выпустило в СССР полный текст романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – до того он публиковался только с купюрами. Николай Филиппович Луканев и так явно следил за всем интересным, что происходило в советской культуре, а эта история была ему особенно близка: по словам Сергея Летова, после войны Луканев преподавал немецкий в той же школе, где работала учительницей сестра Булгакова Варвара (она оказалась в Сибири, уехав туда за мужем, которого сослали как бывшего белого офицера).

«И вот мы вместе с ним организовали публичное чтение „Мастера и Маргариты“, – рассказывал Летов-старший. – Все закончилось приездом КГБ: как это, в советской школе про Иисуса Христа! Мне объявили строгий выговор с последним предупреждением».

Возможно, еще несколькими годами ранее такой фокус остался бы незамеченным, но в тот момент к крамоле в физмат-интернатах относились особенно внимательно. Одним из флагманов этого образовательного движения была московская Вторая школа – и как раз в начале 1970-х оттуда по результатам многочисленных пристрастных проверок уволили создателя и директора Владимира Овчинникова; вслед за ним ушло большинство учителей. За их коллегами в других городах, очевидно, тоже зорко следили.

Окончательно терпение администрации в отношении Сергея Летова лопнуло, когда выяснилось, что он еще и торгует пластинками с «буржуазной музыкой». Незадолго до последнего звонка его исключили из ФМШ. «На Егора, конечно, определенное влияние это оказало – говорил Сергей. – То, что за эту музыку людей могут в десятом классе исключать из школы, то, что у нее есть слушатели, то, что она существует в основном подпольно».

При этом на дальнейшую судьбу Сергея Летова исключение, судя по всему, практически не повлияло. Он успешно поступил в столичный Институт тонкой химической технологии и переехал жить в Москву. Теперь он рассказывал брату о новой музыке в письмах и посылках, а также когда навещал Омск. Постепенно его вкусы начали все больше смещаться в сторону джаза и авангарда. «Мало кто знает, но от старшего брата Джон Колтрейн появился в его приоритетах, – рассказывает Сергей Попков. – Или Modern Jazz Quartet. Вот вам базис, на котором все это вырастало».

Впрочем, чем дальше, тем больше и сам Егор Летов мог просвещать брата в области новой музыки – во всяком случае, в той ее части, в которой звучали подключенные к электричеству гитары.

«Официально это называлось „вещевой рынок“ – такая была вывеска, прибитая на дощатом заборе. А в народе – „туча“ или „толчок“, – вспоминает Сергей Попков, который тоже рос в Омске и начинал увлекаться музыкой в застойные времена. – Это было отгороженное и засыпанное песком место на окраине города, недалеко от узкоколейки, рядом с поселком Чкаловский. Там, в свою очередь, был одиноко торчащий столб, возле которого каждое воскресенье собирались где-то в районе 11 утра странные персонажи с виниловыми пластинками под мышкой или в пакетах. Сейчас бы это назвали „клуб по интересам“: задача была – встретиться, увидеть и услышать единомышленников, возможно, что-то приобрести, но поскольку винил стоил крайне дорого, то чаще практиковался обмен».

«Пятачок на „туче“, где продавали и обменивали винил, назывался среди завсегдатаев „майданом“, – уточняла Наталья Чумакова. – Была такая песня [бардов] Никитиных „Переведи меня через майдан“, по поводу которой много шутили». Через несколько лет, оформляя свои самые первые записи в соответствии с канонами зарубежной музыкальной индустрии, Егор Летов придумает для них лейбл и назовет его Iron Maidan: одновременно отсылка для своих и шутка над британской металлической группой.

Подобные «майданы» в те годы были практически в каждом крупном советском городе – от Риги, куда новые зарубежные пластинки завозили напрямую моряки советских торговых судов и круизных лайнеров, до Якутска, куда они могли попасть только самолетом. На фоне разрядки, наступившей в отношениях между СССР и Западом в первой половине 1970-х, власти стали чуть более лояльно относиться к «буржуазной» культуре, и в обществе происходила ползучая вестернизация. Каждый год советская промышленность выпускала больше миллиона катушечных магнитофонов, позволявших легко и недорого копировать записи в больших количествах. Так сложилась система дистрибуции, которая использовалась для распространения зарубежной музыки: самые активные приобретали дорогой винил, а дальше компенсировали его стоимость, перезаписывая альбомы на катушки и продавая их по два-три рубля за штуку; другие просто менялись пластинками безвозмездно и, скопировав, возвращали их владельцу.

Историк культуры Сергей Жук приводит, например, свидетельство, которое подросток из Днепропетровска записал в своем дневнике 24 августа 1975 года. Захватив с собой 50 рублей, заработанных летом в колхозе, он отправился на местную «тучу», чтобы приобрести «настоящие» западные записи – их должны были принести туристы, вернувшиеся из Венгрии и Польши, где английский и американский рок продавался более свободно. В итоге почти все его деньги ушли на одну пластинку – он купил альбом своей любимой группы T. Rex. Заканчивается отчет о проведенном на рынке дне предвкушением следующей недели, когда туристы должны вернуться с еще более «настоящего», по версии школьника, Запада – из Югославии.

Формально такая деятельность была незаконной, но в реальности большие риски отсутствовали. «Коллекционирование западных пластинок „никто не разрешал и никто не запрещал“. Владение зарубежной валютой было куда более опасным делом, чем продажа пластинок за советские рубли», – пишет социолог Алексей Юрчак. И более того: «„Буржуазная культура“, и особенно западная рок-музыка, в 1970–1980-х годах совсем не всеми и не обязательно воспринималась как что-то, противоречащее „советским ценностям“, а подчас даже переплеталась с ними самым причудливым образом». Как указывает коллега Юрчака, «приобретение музыкальных записей, обмен ими и их проигрывание происходило без какой-либо мысли о том, что такая деятельность может быть расценена как политически неблагонадежная».

«Поменять, дать послушать – никаких возражений и запретов ни у кого не было и никакой идеологии там не присутствовало. Что у тебя там под мышкой в этой пачке пластинок – никого не интересовало, – подтверждает Сергей Попков. – А вот факт продажи – это уже другая история, подсудное дело. Поэтому там было неписаное правило: когда спрашиваешь, сколько стоит, тебе говорили не 60 рублей, а шесть. Не знаю, как это могло спасти от уголовного наказания, но это факт. Но мы-то с другом этого не знали. Приехали, посмотрели, а нам тогда очень нравился Led Zeppelin, второй альбом. Спросили: сколько стоит, а барыги к нам, школьникам, надменно относились, ответили высокомерно – шесть. И вот мы всеми правдами и неправдами, сдавая макулатуру и так далее, собрали эти шесть рублей и с предвкушением в очередное воскресенье поехали на „тучу“. Там нас ждало жесточайшее потрясение. Когда мы достали эти шесть рублей, начался гогот, тыканье пальцами и так далее. Ничем хорошим наше воскресенье не закончилось, но появилась новая цель – собрать 60 рублей».

Одним из завсегдатаев омского «майдана» постепенно стал и Егор Летов. Его участие в этой субкультуре (в советское время для нее существовало слово «филофонисты», но вряд ли кто-то из посетителей омской толкучки так себя называл – слишком официозно, слишком старомодно) оставило след в том числе и в его словаре. Алексей Юрчак в своем исследовании вводит категорию «воображаемого Запада» – специфического образа зарубежья, каким его представляли себе и примеряли на себя советские граждане. Образ этот сложно соотносился с реальностью: маркером прогрессивной западности мог оказаться полиэтиленовый пакет или пустая пачка сигарет. «Знаки воображаемого Запада широко распространились и в языке», – пишет Юрчак; в том числе – в языке Егора Летова. В его самом первом тексте о собственной музыке можно встретить, например, такие фразы: «После двух первых LP последовали одиночные записи группы, носящие характер jam session», а слово «бас» он до конца жизни писал с двумя «c» – «басс»: «Потому что по-английски так пишется, а я имею дело с пластинками всю жизнь и по-другому как-то не мыслю. Кажется колхозом. Бас с одной „с“ – это Шаляпин».

Когда его брат уехал учиться в Москву, Летову было всего 11 лет, но люди увлекались рок-музыкой в довольно юном возрасте по всему Советскому Союзу. Тот же Юрчак приводит свидетельство жителя Смоленска, который начал слушать западные записи, когда ему было 13, а уже в 15 лет регулярно ездил в Ригу, чтобы покупать там пластинки и перепродавать их дома. Днепропетровскому фанату T. Rex, закупавшему альбомы у туристов, было 16. Судя по всему, ничего особенного в том, что на музыкальный рынок ходит подросток, не было, и обменивался альбомами Летов зачастую с собственными сверстниками: например, Попков тоже гонялся за Led Zeppelin, будучи еще школьником.

Особенное было в другом: если большинство посетителей «тучи» фанатели по хард- и арт-року, то вкус Егора Летова быстро развивался и уходил в куда менее популярные области. «Поскольку Омск ничем не отличался от остального Советского Союза, преимущество было у ценителей, так сказать, горячей коммерческой десятки. Ну, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd – все знают эти названия, – вспоминает Сергей Попков. – Но были фрики, странные персонажи, на которых смотрели если не как на инопланетян, то с каким-то непониманием и недоверием: зачем они ходят сюда, зачем тратят деньги, это же никому не нужно?! Это были люди, которые слушали джаз, панк и так далее». По словам тюменского музыканта Кирилла Рыбьякова, который начал собирать панк-пластинки уже в 1980-х, когда он приходил в местный парк, где люди обменивались винилом, на него показывали пальцем и говорили: «Вот идет чувак, который у вас все дерьмо скупит!»

Судя по всему, именно среди таких чуваков довольно скоро обнаружил себя юный Егор Летов, хотя через традиционный репертуар подпольных филофонистов он тоже явно прошел. Вообще, время с середины 1970-х до начала 1980-х – собственно, подростковые годы – это период, который в богатой биографии Летова запротоколирован хуже всего. Как он жил, с кем дружил, где обретался, чем занимался – неясно. Насколько можно судить, тогда коллекционерский пыл Летова полностью переключается на культуру: музыку, книги, кино – все, до чего можно дотянуться. Неутомимая страсть к поиску и внутренней переработке неочевидной культурной информации, чужих творческих прорывов останется с Летовым на всю жизнь. Известно, что уже в 2000-х, когда он заходил в московский музыкальный магазин «Трансильвания», у продавцов сразу улучшалось настроение – они понимали, что Летов проведет у них несколько часов и купит много пластинок, на которые до этого никто даже не смотрел.

Позже он много раз будет описывать последствия этого безудержного познания с помощью метафоры стакана: «Просто в некий момент наступает такая психологическая ситуация, которую я называю „взял – отдай“. Это можно сравнить, как Оскар Уайльд говорил, со стаканом: в него льется-льется какая-то жидкость, а когда он переполняется – она начинает литься через край. И так как я очень много брал от других – читаю, слушаю, смотрю фильмы и так далее, всевозможные виды творчества через меня проходят – то неизбежно возник момент, когда я должен что-то отдать свое».

Я плохо знаком с творчеством Оскара Уайльда и не смог установить, к чему здесь отсылает Летов. Однако поверхностный поиск в интернете принес приписываемую ирландскому модернисту цитату, которую я хотел бы оставить здесь – в ней есть что-то, очень резонирующее с нашим героем: «После первого стакана видишь вещи в розовом, после второго – в искаженном, а потом уже – в истинном свете, и это – самое страшное, что может быть».

К тому времени, как Егор Летов оканчивал школу, безразлично-беспечное отношение советской власти к распространению западной рок-музыки начало меняться. «Мы не заметили, – сетовал автор журнала „Молодой коммунист“, – как в масштабах страны возникла огромная субкультура, представители которой имеют общие интересы, занятия и каналы обмена информацией. У них даже появились неформальные клубы, объединяющие все слои молодежи – студентов, школьников, рабочих, инженеров, – и возникли специализированные самиздатовские журналы». Запретить все это, не прибегая к массовым облавам и репрессиям, было уже невозможно, но тональность официальной советской прессы, как отмечает Юрчак, в начале 1980-х стала другой: если раньше увлечение западным роком описывалось как патология, свойственная горстке отщепенцев, то теперь о нем говорили как о повсеместной социальной проблеме, с которой следует бороться. В этой парадигме «музыка стала орудием буржуазной идеологии».

Неизвестно, читал ли Егор Летов подобные публикации (в дальнейшем ему будет свойственно хотя бы краем глаза следить за самыми разными официальными источниками информации), но отношение к музыке как к оружию массового поражения станет важным аспектом его деятельности.

Когда Летову было примерно 16, он, по собственным словам, испытал нечто вроде откровения. Следующая цитата будет длинной: «Лет в шестнадцать у меня были такие вещи – я их называю озарения. Со мной постоянно происходили какие-то депрессии, всплески какой-то радости. Я находился внутри себя – как бы в большой зеркальной комнате, где были только одни мои личные отражения. Это сопровождалось время от времени чудовищными упадками духа и попытками все это разрушить, вернуться обратно: самоубийство или просто забыться – словом, вернуться в первоначальное какое-то состояние. И когда я реально дошел до этого состояния, со мной случилась очень странная вещь. Я однажды посмотрел на себя несколько со стороны. И понял, что я – это огромное количество очень конкретных частных представлений о том, как оно все есть. Они выглядят как ворох грязного тряпья, какой-то одежды, каких-то салфеток, разноцветные тряпочки, разноцветные стеклышки… <…> И я взял все это внутри себя, поднял, вышел на кухню, посмотрел – а у меня стол такой голубой, как небо – и я взял в голове весь этот ворох и швырнул куда-то в синеву.

И в этот момент со мной произошло нечто. Я был совершенно трезвый, я никогда в то время не пил ничего, не употреблял. У меня открылся внутри душераздирающий глобальный поток. Впечатление было такое, что я стал не личностью, а стал всем миром. И сквозь меня, сквозь то, что я представлял как живой человек во времени – а это такой отрезок маленькой трубы – пытается прорваться со страшным напряжением, представляешь, весь мир. Огромный поток, а я его торможу. Меня разрывало на части, я вышел на улицу, там плакал просто. Я видел, как лист с дерева падает очень долго, как муравьи ползают, как дети копошатся, как качели скрипят, как там дедушка на велосипеде едет. Я одновременно видел это все. И видел в этом всем не просто закономерность, а глобальную какую-то картинку. И было совершенно явственно, что именно так все и должно быть. Не просто должно, а это движение, какая-то глобальная космическая… не то что игра… какие-то шахматы. Не знаю, у меня нет слов для этого. И не может быть слов на человеческом языке. Время остановилось, это очень напоминает элэсдэшное состояние или смерть. Оно сжималось, сжималось, в некий момент почти остановилось. Не знаю, как это объяснить. Было одновременно чудовищное мучение и состояние экстаза глобального. Я понимал все. Я шел – и был какой-то частью всего в целом. И одновременно был каждой частью [того], на что я обращал внимание. Потом это прекратилось, но очень долго во мне оставалось. Такие состояния были еще и еще какое-то время, но все меньше. Я понял, в какую сторону двигаться после этого. И что я делаю, собственно говоря, здесь. Вот с тех пор я это все и делаю».

Так о своем подростковом опыте Летов вспоминал в 2004 году. Схожим образом, вплоть до деталей со столом и муравьем, он рассказывал о нем и раньше – например, когда во второй половине 1990-х давал интервью Александру Кушниру для книги «100 магнитоальбомов советского рока» (оно так и не было опубликовано целиком): «В этот момент я не просто освободился, а испытал чудовищное понимание всего вообще. <…>. То есть я был одновременно муравьем, листом, деревом, форточкой – всем. Я сам знал, что был форточкой, но сам не знал, почему. <…> Это было мучительно, но в этот момент я кем-то стал».

В приведенных пассажах обращает на себя внимание не только то, что Летов описывал (а тем более – испытывал) все это задолго до того, как представления о мультивселенной стали частью поп-культуры, но и то, насколько здесь много сказано о летовском творческом методе. Это ведь очень про его образы, песни, строчки – обнаруживать глобальность в копошении муравья (опять эти насекомые) и скрипе качелей (без пассажира), одновременно фокусироваться на мельчайших деталях и обнимать необъятное. «Одна из главных формальных черт Летова – это такая трансформация фольклорного параллелизма, которая подчеркивает способ мышления, характерный для современного человека, – говорит Илья Кукулин, который как критик и филолог писал о Летове в контексте современной русскоязычной поэзии. – Это переживание одновременности сосуществования всего в мире – благодаря медиа мы понимаем, что существуют какие-то совершенно разные реальности, которые живут по разным законам».

Здесь также просматривается прямая связь с детством – причем как индивидуальным, так и всеобщим. Как пишет филолог Олеся Темиршина, ссылаясь на классика психолингвистики Льва Выготского, «самый ранний этап развития детского мышления связан с особым способом объединения предметов по типу логически неупорядоченного множества, основой которого становятся пространственные и временные „встречи отдельных элементов“». С другой стороны, она же указывает на архаические, первобытные корни летовского слияния с универсумом: «Личность на ранних этапах развития человеческой культуры не выделялась как самостоятельная единица, ее границы были зыбкими и неустойчивыми, ибо она, сливаясь с окружающей ее реальностью, находилась в недрах архаического коллективного сознания». Темиршина рассуждает об этом в применении именно к текстам Летова, однако для него самого, судя по всему, было важно не поэтически моделировать такие состояния, а именно достигать их физически, проживать.

Первое откровение случилось с Егором Летовым в лесу неподалеку от дома – впоследствии этот лес станет одним из его главных рабочих мест. Однако чтобы стакан переполнился окончательно, нужен был еще один источник. В 1982 году, закончив школу, Егор Летов перебирается к старшему брату – в Москву.

Летом 1980 года Сергей Летов красил в своей квартире полы. В Москве в это время проходила Олимпиада, которую из-за войны в Афганистане бойкотировали многие западные страны; пока она шла, умер Владимир Высоцкий – его хоронили всем городом. Летов-старший, насколько можно судить, совершенно не увлекался спортом, да и песни Высоцкого его, кажется, не трогали (в отличие, кстати, от брата). К тому времени 23-летний инженер, работавший в Институте авиационных материалов, уже вовсю интересовался джазом – ходил на концерты советских прогрессивных ансамблей вроде трио Ганелина и слушал на коротких волнах музыкальные передачи зарубежных радиостанций, которые пробивались через «глушилки», установленные властями, чтобы не дать антисоветской пропаганде проникнуть в страну.