«Спящий мальчик»: грезы наяву и трагическое пробуждение Алексея Тыранова. Неизвестный автопортрет А.В. Тыранова 1855-1859 гг.

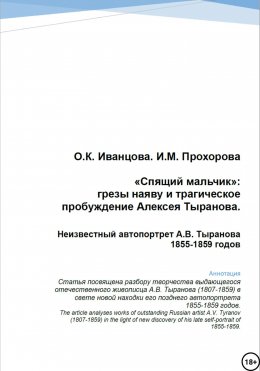

[А. В. Тыранов. Автопортрет]. Холст. Масло. 102 см на 82 см. [1855–1859]. Частная коллекция авторов. Фото из личного архива авторов

Это тот самый А. В. Тыранов, о котором В. Г. Белинский писал, что если вы посмотрите в зеркало, то увидите там только себя; но если же вас нарисуют Брюллов или Тыранов, то увидите там то, что не заметило даже зеркало. Но многие ли из нас сегодня знают имя Алексея Васильевича Тыранова (1807–1859)?

При упоминании имен двух звезд первой величины на небосклоне российской живописи первой половины 19 века А. Г. Венецианова (1780–1847) и К. П. Брюллова (1799–1852) узнавание будет мгновенным, но с Алексеем Тырановым такого не произойдет. А между тем, по признанию как первого корифея русской живописи, так и второго, именно он и являлся одним из наиболее одаренных их учеников. Тыранов был самым способным и в дальнейшем самым известным учеником Венецианова; самым «перспективным» его считал и Брюллов. И это справедливо: было время, когда его имя произносилось рядом с именем Венецианова, даже рядом с именем «Великого Карла» (Брюллова). Современники высоко ценили его работы, призывали «заменить» рано умершего О. А. Кипренского.

Неподкупный и «неистовый Виссарион», В. Г. Белинский, также его современник, в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», выступая против поверхностного подхода к изображению человека, ссылался на Тыранова: «Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого… а все как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой оригинал, и не похож на него… Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюллов – и вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет образ нашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать с действительности может только талант».

«Он был живописцем людей города, завален заказами, чествуем и восхваляем, – писали о нем в газетах. – Около его картин было такое стечение публики, что не было возможности проходить мимо». В конце 1830 – начале 40-х годов 19 века Тыранов находился в расцвете творческих сил и стоял в ряду лучших портретистов; но затем был незаслуженно забыт. Во многом забвение было вызвано личностным кризисом художника, закончившимся трагически и рано оборвавшим его творческий путь.

Во многом этому способствовали и наши отечественные искусствоведы, традиционно рассматривающие историю российской живописи первой половины 19 века через призму противопоставления «венициановцев» и «брюлловцев», и оттеснившие Тыранова на периферию. Эта традиция рассмотрения истории отечественной живописи через столкновение этих направлений, идущих от двух величайших мастеров первой половины 19 века, заложенная еще современниками, а позже закрепленная в работах А. Бенуа и других, перекочевала и в современные искусствоведческие исследования. Между тем, Тыранова нельзя однозначно причислить в «чистом виде» ни к одному из этих направлений: он сделал попытку синтезировать лучшее, что было и у одного, и у другого; и только личная трагедия не дала возможность нам увидеть конечный результат уже реализованного синтеза.

Так или иначе, по той или же по другой причине, но Тыранов был надолго забыт; забыт даже как «художник второй руки». Еще лет сорок назад его имя было знакомо лишь искусствоведам, отчасти такое положение сохраняется и сейчас. В литературе художник упоминался лишь как ученик Венецианова да последователь Брюллова и Кипренского. Его картины долгие годы пребывали в безвестности в музейных запасниках, были разбросаны по частным собраниям: они мало кого интересовали, никем не изучались, да и считалось, что их осталось немного. Некоторые произведения Тыранова издавна причислялись к работам других художников, или же относились к письму неизвестных авторов.

Возрождение его имени из искусствоведческого и музейного «небытия» началось не так уж и давно, и все благодаря находке двух его работ в Тверской, тогда еще Калининской, областной картинной галерее, ранее приписанных Кипренскому и его «кругу». Главный хранитель галереи М. М. Железнова (1946-) в 1980–1990-х годах буквально по крохам восстановила биографию Тыранова и разыскала более 20 его картин, доселе спрятанных в различных музейных запасниках и частных коллекциях.

Однако он и до сих пор остается все еще недооцененным художником, что признают и сами искусствоведы. Существует путаница даже в указании года его рождения: многие источники приписывают ему 1808 год, тогда как на само деле он родился в 1807 году. К тому же, за последние десятилетия список работ художника пополнился новыми, неизвестными ранее произведениями, подтверждающими как незаурядное художественное дарование мастера, так и необходимость дальнейшего изучения его наследия.

Наше статья сегодня именно об этом: о новой находке его работы, позволяющей иначе взглянуть, в целом, на его творчество, и на последнее итоговое десятилетие его, в частности. Но все по порядку, ибо введение в научный оборот новой его работы – дело крайне непростое и ответственное. Мы должны обратиться ко всему его жизненному и творческому пути и найти место нашей находке, во многом переосмыслив его. Тем более, что волею судеб оказавшись между «молотом и наковальней» ярлыков «венециановца» и «брюлловца» он незаслуженно был лишен художественной индивидуальности и, на наш взгляд, неправильно понят. Осуществленный им итоговый синтез «заветов» как одного своего учителя, так и второго, практически остается неизученным до сих пор.

Однако творчество любого человека невозможно вырвать из контекста его жизни. Любой творческий путь не будет правильно понят и истолкован, если нет проведенной параллели с событиями жизненного пути. Именно поэтому в нашем анализе творчества Тыранова мы будем отталкиваться, прежде всего, не от «художественных фактов», а от событийных фактов его жизни, а также от исторических фактов.

Начнем мы наш обзор его творческого и жизненного пути с одного изображения совсем юного Алексея – со все той же картины, с которой и началось серьезное изучение творчества Тыранова еще в Калининской областной картинной галерее в конце 20 века – со «Спящего мальчика» (После 1824 и до 1831. Тверская областная картинная галерея). Именно она и послужит нам путеводной нитью по его творчеству и даже некой метафорой если не его творческого пути, то жизненного точно.

Долгие годы автор этой работы был неизвестен, как неизвестен был и изображенный на нем мальчик-подросток. Но это первый из дошедших до нас портретов Алексея Тыранова, тогда еще подростка. А столь проникновенного его нарисовал друг и соученик по «венециановской» школе Никифор Степанович Крылов (1802–1831), скорее всего в середине 1820-годов. Алексею здесь – около 17 лет. Именно их двоих, Никифора Крылова и Алексея Тыранова, Венецианов разглядел в 1824 году и забрал в свою Сафонковскую художественную школу за «способности чрезвычайные».

Не правда ли, очень любопытно, что юный художник изобразил своего друга именно в блаженном сне – глубоком, натруженном, скорее всего во время занятий; но удовлетворенном и безмятежном. Это скорее не сон, а грезы наяву: мальчик не лежит, а прислонился щекой к спинке кресла… и дремлет. И видит сны из мира художественных грез, где он оказался волею провидения и своего дарования. Именно такою виделась, похоже, еще в середине 1820-х годов Крылову судьба бесспорного дарования «венециановской школы»…

Сам Никифор родом не из Бежецка, как Алексей, а из Калязина; но также трудился в передвижной иконописной артели в Николо-Теребенском мужском монастыре Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, где их обоих и заприметил будущий учитель. Он был старше Тыранова на целых шесть лет, и, естественно, опытнее, и как иконописец, и как человек. Его судьба сложилась трагически – в возрасте 29 лет он умер от холеры; но так же, как и его друг, несомненно, был одним из лучших учеников «венециановской школы» и подавал большие надежды. Это видно даже по этому портрету: рука великолепного портретиста на нем очевидна. Согласитесь, весьма знаково, что своего приятеля, с которым он будет поддерживать дружеские отношения вплоть до самой своей смерти, он представил «спящим мальчиком».

Существует общее изображение будней «венециановских учеников» другого их соученика Александра Алексеевича Алексеева (1811–1878). (А. А. Алексеев. Мастерская художника А. Г. Венецианова в Петербурге, 1827. Русский музей). Эта картина, как никакая другая передает дух и общность «школы». Одновременно, это единственное изображение Крылова и Тыранова вместе. Кстати, Александр Алексеев вначале сам был подмастерьем у иконописца Никифора Крылова, ну а позже вместе со своим юным «учителем» вошел в круг «венециановцев». На картине как раз Никифор Крылов разглядывает скульптуру, выбирая подходящую точку зрения для рисования; а Алексей Тыранов у окна пишет этюд с девушки. Сам же Александр Алексеев, желающий писать эту же девушку, изображен стоящим с холстом в руках. Позже сам Тыранов, став уже прославленным мастером, напишет портрет Алексеева и также создаст свой образ венециановской мастерской, перенеся ее на полотно.

Возможно, именно Никифор лучше всех и знал Алексея… и понимал, что тот – настоящий «баловень судьбы». Но именно это и сыграет с ним впоследствии злую шутку … Спящий в блаженном сне подросток, волею дарования оказавшийся в мире художественных фантазий и открывающихся возможностей, сразу же оцененный и бережно ведомый – все это, действительно, станет творческой судьбою Алексея Тыранова. Но пробуждение в реальном мире под ударами уже сугубо личных житейских проблем оказалось для него трагическим… Ведь творческое дарование еще не означает обязательную личностную зрелость и готовность выдержать житейские неурядицы… А они могут сломать любой талант и опрокинуть любое дарование…

Но это будет потом, а пока совсем юный Алексей «спит» в художественном мире, бережно выстроенном для него целым рядом покровителей и попечителей его таланта. Спит и пребывает в сладких художественных грезах: его любят, его ценят, его обучают и ведут за руку как редчайшее юное дарование по темным закоулкам и коридорам нелегкой профессии живописца многие люди. И великий Венецианов был только одним из них…

Алексей Тыранов родился в городе Бежецке Тверской губернии в мещанской семье 1 (13) ноября 1807 года. Крещен был 5 ноября 1808 года в церкви Святого Николая Чудотворца своего родного городка. В метрической книге Никольской церкви города Бежецка сохранилась подлинная запись о рождении и крещении. По-видимому, ошибочная датировка его рождения идет от некролога 1859 года, в котором год его рождения указывался как 1808, а не 1807. Его родители бежецкие мещане: отец Василий Иванович Тыранов и его жена Татьяна Васильевна, из «поповских» дочерей.

Если вы начнете знакомиться с биографией Тыранова, то у вас сложится впечатление о необыкновенно одаренном ребенке из бедной провинциальной мещанской семьи, которого рано заметил, а потом и взрастил лично сам Венецианов. Но это не будет правдой – у юного Алексея были свои учителя и покровители и до этого. И, прежде всего, это была его собственная семья: отец, дядя и старший брат Михаил. Не так давно, благодаря архивным находкам, сделанным историком-краеведом П. Ивановым, выяснилась прелюбопытная история его семьи, которая и дала Алексею первую, но очень крепкую художественную базу; да такую, что самому Венецианову было что заметить у юного дарования в 1824 году…

Семья, из которой он вышел, была хоть и провинциальная, но художественная. И совсем уж бедной она не была, хотя в ней насчитывалось трое сыновей и трое дочерей. Глава семьи, отец Алексея, Василий Тыранов был известным бежецким цеховым мастером серебряного чеканного и медного мастерства. А это серебряные ложки, посуда, чеканка, оклады церковные, кольца, сережки, и совершенно не обязательно ремесленного уровня: многие дошедшие до нас изделия весьма высокохудожественны. Ремесло отца унаследует затем только младший сын Александр, а вот старший Михаил обнаружит ранний талант иконописца. Отец этому не будет противиться и отдаст его в Калязин, к мастеру-иконописцу Прянишникову: искусство в семье уважали, однако дальше иконописи никто, кроме Алексея, в семье не продвинулся.

Позже, в «ревизской сказке» напротив имени его отца будет записано: «Поступил добровольно в военную службу в 1812 году и не воротился». К началу Отечественной войны отцу Алексея уже 45 лет – в этом возрасте даже в рекруты не берут, а еще у него на руках жена да шестеро детей, из которых старший не окончил обучение на иконописца. Однако, считая своим долгом защиту родины в лихую годину, Василий Тыранов добровольно ушел в ополчение. Скорее всего, ни в одном сражении он так и не участвовал: Тверское пешее ополчение занималось лишь внутренней стражей и конвоированием пленных. Предположительно, он умер от болезней… И Алексей Тыранов в свои четыре года лишился отца.

Кстати, в собрании Эрмитажа есть одна любопытная картина, поступившая как «Портрет молодого купца», на которой ниже середины имеется подпись художника: «Н. Тыранов». Возможно, что это двоюродный брат Алексея: художественный уровень этой работы вполне совпадает с той продукцией, которую производили иконописные артели в то время в Тверской губернии. Очевидно, что Алексею в семье было на кого равняться и, одновременно, было кому его поддержать… Первое профессиональное художественное обучение он и его брат Александр, будучи еще детьми, прошли у их родственника, предположительно, дяди, Ивана Ивановича Тыранова, известного на всю губернию серебренника-ювелира.

О его старшем брате, Михаиле Васильевиче Тыранове (около 1793 – после 1860), сыгравшем весьма существенную роль в жизни Алексея, нужно сказать отдельно. После гибели главы семьи именно он взял на себя все заботы о юных братьях. Выучившись на иконописца, Михаил Тыранов стал главою передвижной иконописной мастерской, успешно работающей по заказам в окрестных городах и селах. Рано заметив у своего младшего брата Алексея художественный дар, он отправил Алексея учиться в местное уездное училище, что, очевидно, было весьма не просто для семьи, оставшейся без отца: несмотря на все послевоенные тяготы, о младшем даровании Михаил особенно заботился. Неслучайно поэтому, сломавшись от тяжелого личного удара, Алексей уже в зрелом возрасте вернется именно в дом к брату, зная, что его там всегда примут и о нем позаботятся.

Но пока на дворе только конец 1810-х годов и наш «спящий мальчик» передается из одних заботливых рук в другие… Еще в бежецком училище на него сразу же обратил внимание директор. Тот, даже получив перевод по службе в Тверь, убедил родственников Алексея отпустить его с ним для поступления в Тверскую гимназию и продолжения художественного образования уже в крупном губернском городе. Правда, со смертью директора помощь мальчику прекратилась: он должен был оставить Тверскую гимназию и вернуться домой в Бежецк.

Но и тут его занятия рисованием не закончились: Алексей начал работать вместе со своим старшим братом, его помощником. Именно Михаил и пристроил его краскотером в передвижную иконописную артель, которой сам же и руководил, и которая подвизалась в 1823–1924 годах подновлять иконы и фрески в Николо-Теребинском мужском монастыре. А тут эти иконы и фрески привлекли внимание уже самого Венецианова, жившего неподалеку в имении Сафонково и начавшего в те годы формировать свою художественную школу для крестьянских детей.

Как мы видим, прав был Никифор Крылов: наш «спящий мальчик» действительно оказался настоящим баловнем судьбы. Его как будто вели по жизни, всячески поддерживая талант и давая ему раскрыться… сначала отец и дядя, затем старший брат и директор училища, а уже затем и сам великий Венецианов!

Вне всякого сомнения, особым подарком судьбы для юного Алексея была встреча в свои 17 лет с таким мастером живописи, как Венецианов. Если мы обратимся к автопортрету самого Венецианова 1811 года (Государственная Третьяковская галерея), то увидим не только руку великолепного мастера. Перед нами предстанет выдающийся человек, настоящий «апостол» своего дела, ибо именно с апостольским рвением он и служил отечественной живописи.

Сам Венецианов – совершенно особое явление и не только в истории русской живописи, но и во всей отечественной истории первой половины 19 века. Если открыть специальную литературу, то об Алексее Гавриловиче Венецианове (7 (18) февраля 1780–4 (16) декабря 1847) будет сказано приблизительно следующее: русский живописец, один из наиболее значительных художников александровской и николаевской эпох, создавший на стыке академического классицизма и романтического мировоззрения оригинальную манеру изображения крестьянского быта; наставник многочисленной группы учеников, известной в историографии под именем «венециановской школы», академик (1811), живописец двора Его Императорского Величества (с 1830).

Но сказать, что он выдающийся живописец и академик – все равно что ничего не сказать. Ибо Венецианов – это явление не только живописное, но и общественное. Его жизнь и творчество, как ничьи иные, отражают новые социальные реалии, с которыми столкнулось российское общество после Отечественной войны 1812 года. Венецианов, родившийся в 1780 году и переживший национальный подъем 1812 года, стал одним из первых российских художников, который отошел от традиционной академической живописной тематики и обратился к изображению национального народного быта.

Конечно, в первую очередь это было обусловлено сменой мировоззренческой парадигмы в той части российского общества, которая еще в годы войны столкнулась с «галломанией» и с увлечением всем «западным»: после удачного «похода в Европу» для многих стало очевидным, что «западные» культурные достижения и ценности, во многом, «колосс на глиняных ногах». В числе прочего, это коснулось и живописи, и заставило переосмысливать традиционные, «западные» по своему происхождению и по форме, художественные каноны.

Достаточно назвать только несколько работ Венецианова, созданных во сладу сельского труда и быта русского крестьянства: «Крестьянская девушка с теленком» (Конец 1820-х. Государственная Третьяковская галерея.); «На пашне. Весна» (Первая половина 1820-х. Государственная Третьяковская галерея); «Жнецы» (После 1825 г. Государственный Русский музей); «Кормилица с ребёнком» (Начало 1830-х. Государственная Третьяковская галерея); «Гумно» (1822–1823. Русский музей)

Возможно, Венецианову было проще это сделать, чем кому-либо другому из русских живописцев – он не получил формального академического образования, что делало его открытым для новых веяний. И тем не менее, изменение живописной тематики – это сугубо его личная заслуга. Обретя профессиональный статус и получив в 1811 году звание академика Академии художеств, он в своих работах уже после 1812 года стал разрабатывать собственный жанр, впервые в истории отечественной живописи обратившись к изображению простого крестьянского быта.

Да, это еще не был реализм в изображении народного быта; на полотнах Венецианова нет той социальной пронзительности и злободневности, что будет в дальнейшем преобладать в работах наших передвижников. Его крестьяне идеализированы и романтизированы, возможно, даже сверх всякой меры; его крестьянки более напоминают рафаэлевских мадонн, чем обычных крепостных женщин. Но тогда даже само обращение к народной тематике уже шло вразрез с официальной академической линией и академическими живописными канонами и было несомненным шагом вперед… Не говоря уже о том, что Венецианов первым же и опробовал на новой тематике необычный художественный стиль, состоящий из синтеза академизма и романтизма.

В результате, Венецианов стал знаковой фигурой в российском изобразительном искусстве первой половины 19 века как собственно основоположник крестьянского жанра. По словам его современника, художника Аполлона Мокрицкого, никто лучше Венецианова «не изобразил деревенских мужиков во всей их патриархальной простоте. Он передал их типически, не утрируя и не идеализируя, а потому, что вполне чувствовал и понимал богатство русской натуры… Имея чрезвычайно зоркий и зрячий глаз, он умел передать в них даже ту матовость и не блестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание в поле, и в дороге, или в курной избе».

Вот с таким выдающимся художником и новатором и предстояло волею судьбы встретиться юному Алексею Тыранову. Но вклад Венецианова в историю российской живописи заключался не только в разработке нового тематического жанра, но и в том, что он основал свою собственную художественную школу, объединив классические академические принципы обучения и новаторские идеи для обучения уже собственно выходцев из народа. Им была создана школа для тех, кому получить художественное образование было невозможно в принципе. И тут Алексею снова несказанно повезло. Ибо тот максимум, который он мог получить в своем родном городе и у своей семьи – это навык хорошего иконописца.

История рассказывает об этом следующее: в 1815 году уже в солидном возрасте 35 лет Венецианов женился на дочери обедневших дворян Марфе Азарьевой, позже у них родились две дочери. Силами двух семей они приобрели небольшое имение Сафонково в Тверской губернии Вышневолоцкого уезда, где молодой паре принадлежали две деревеньки: Сафонково и Трониха. Венецианов, по роду занятий служивший землемером в Лесном департаменте, намеревался вскоре покинуть Санкт-Петербург и, спустя некоторое время, в 1819 году, он все же смог это сделать. Поселившись с семьею в имении, параллельно с сельскими заботами, он с удовольствием писал русских крестьян и жанровые сцены из их жизни. Ну а далее следует красивая легенда о том, как однажды он заметил соседского мальчишку, умело рисующего углём на побеленной стене, и вместо того чтобы сечь его розгами за порчу стены, задумал создать свою школу, где способные крестьянские дети смогли бы учиться рисунку и живописи.

Как бы то ни было, но идея народных школ, где обучались бы простые крестьянские дети, уже витала в российском обществе после Отечественной войны 1812 г. Об этом же, например, много писал и современник Венецианова, Белинский. Однако несомненная заслуга художника в том, что он не стал долго рассуждать и перешел от красивых слов о «демократизации» и «народности» к делу: на свои собственные средства он учредил в своем имении художественную школу для крестьян и малоимущих, обучение в которой рисунку и живописи прошло в общей сложности свыше 70 человек, в том числе семь из крепостного сословия.

Так, из «венециановской школы», помимо самого Тыранова, вышли такие мастера портретной, пейзажной, жанровой, интерьерной живописи, как Алексеев и Крылов, о которых мы уже упомянули, а также такие замечательные художники, как Е. Ф. Крендовский (1810–1870-е), К. А. Зеленцов (1790–1845), Л. К. Плахов (1810–1881), Г. В. Сорока (1823–1864),), А. Л. Мокрицкий (1810–1870), С. К. Зарянко (1818–1870) и целый ряд других. Без их имен история русской живописи 19 века не была бы полной.

«Венециановская школа» – такое же совершенно особое явление в русской культуре 19 века, как и сам ее учредитель: она первая в своем роде и, пожалуй, вплоть до последней четверти 19 века единственная. Школа оспаривала академические методы обучения, которые традиционно были сосредоточенны на строгих канонах и обязательном копировании. Уникальность положения Венецианова и заключалась в том, что он, не имея формального художественного образования, мог позволить себе «роскошь» не следовать общепринятым правилам. Например, в отличие от академической линии, он поощрял учеников создавать не только копии, но и собственные живописные образы, основанные на личных переживаниях и наблюдениях, что впоследствии отразилось на их художественной манере. При этом, однако, Венецианов сохранял при обучении обязательное копирование образцов рисунка и рисование с гипсов, посылал своих учеников заниматься в академические классы. Главным для него было индивидуальное восприятие объекта изображения и категорический отказ от искусственной декоративности. В технике передачи же он был достаточно академичен: своих учеников он учил изображению в прямой перспективе с правильно падающим светом.

В результате, такая методика наложила отпечаток на всех его учеников: внимание к передаче именно внутреннего мира изображенного человека, а не только деталей одежды, стало характерно для художественной манеры всех «венециановцев».

В частности, она же привела к созданию такого нового в отечественной живописи жанра, как «в комнатах». Примером могут послужить многие произведения учеников Венецианова, в том числе и самого Тыранова. Приведем типичную для жанра «в комнатах» работу венециановца К. А. Зеленцова «В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях» (Конец 1820-х – 1830-е. Государственная Третьяковская галерея). Здесь автор акцентировал внимание на внутреннем мире человека, переданном через предметы повседневной жизни и интерьера. Несомненно, это был сугубо гуманистический подход к живописи и совершенно новое явление в российской живописи.