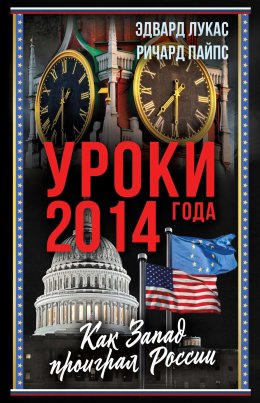

Уроки 2014 года. Как Запад проиграл России

© Лукас Э. (Lucas E.), Пайпс Р. (Pipes R.), правообладатели

© ООО «Издательство Родина», 2024

© Перевод с английского

Эдвард Лукас

Как запад проиграл Путину

Уроки Украины для Европы

Россию можно осадить

Мы очень близки к поражению в новой холодной войне уже сейчас – когда наши политики еще не осознали, что она началась. Своим дерзким и жестоким нападением на Грузию, предпринятым в тот момент, когда большинство западных лидеров находились в отпусках или на открытии Олимпиады, Россия застала нас врасплох.

Но даже наша запоздалая реакция не содержала в себе ничего такого, что могло заставить их задуматься. Кремль ледяным тоном, абсолютно четко дает понять: исключение из западных «клубов» Россию нисколько не пугает. Накопив 600 миллиардов долларов «на банковском счету» и твердо контролируя внутриполитические процессы, Россия готова прийти в движение – и двигаться она будет в западном направлении. Одним словом, развитие политической ситуации в постсоветскую эпоху завершилось по принципу «собака лает, караван идет»: причем в роли собаки выступаем мы, а в роли каравана – Кремль. Партнеры.

За последние недели Британия и ее союзники потерпели серию сокрушительных поражений. И речь идет не только о расчленении и унижении Грузии – единственной страны в важнейшем Кавказском регионе, которая верит в наши ценности. Вся карта Европы приобретает другую расцветку – на ней проступают мрачные тона.

Путинизм – национализм пополам с ностальгией по советским временам – сегодня крайне популярен в России. Надежды на то, что живительная сила свободы и справедливости, под чьим напором некогда рухнул «железный занавес», прочно утвердится на просторах бывшей советской империи, развеялись в прах.

Хуже того: в любой момент, под любым предлогом так называемые российские миротворцы (циники называют их «мироборцами») могут захватить или уничтожить нефте- и газопроводы, проходящие через Грузию. А ведь они – наше единственное спасение от кремлевского контроля над поставками энергоносителей с Востока.

Если бы Кремль столкнулся с действительно жесткой реакцией Запада, он, возможно, пошел бы на попятный еще в Грузии. Теперь же он готовится идти вперед. В перекрестье его прицела – Украина, крупнейшая и самая важная в стратегическом плане из бывших советских республик.

Украина – свободная страна с энергичными СМИ, где никто не опасается ночного стука в дверь, принудительного водворения в «психушку» и конфискации собственности по произволу властей (именно такие вещи стали «визитной карточкой» режима бывших гэбэшников в России). Но это не означает, что Украина способна себя защитить. Она расколота по этническому признаку – сильно обрусевшие жители Восточной Украины восхищаются усилившейся Россией, а прозападная ориентация сварливого и некомпетентного руководства страны кажется им непонятной и чуждой.

Самая взрывоопасная ситуация сложилась в Крыму – полуострове на Черном море с благодатным климатом, ставшем в свое время ареной последней полномасштабной войны между Британией и Россией. Коренное татарское население Крыма Сталин депортировал в 1944 г. Его место заняли переселенцы, с радостью получающие российские паспорта и презирающие своих номинальных украинских правителей в Киеве. Как и в случае с Южной Осетией, Россия в любой момент может заявить, что вынуждена вмешаться для защиты их интересов.

В Крыму располагается одна из крупнейших российских военно-морских баз – Севастополь. Украинские власти хотят, чтобы Москва вывела оттуда свой флот в соответствии с договоренностью, по истечении срока аренды. Россия, однако, не проявляет ни малейшего желания расставаться с морской цитаделью, занимающей в сердцах русских такое же место, как в наших – Плимут или Портсмут.

Именно этими националистическими настроениями с такой легкостью манипулирует Кремль. Россияне считают, что в девяностые Запад относился к ним неподобающим образом. О миллиардах долларов, что мы пустили по ветру в бесплодных попытках поддержать разваливавшуюся российскую экономику, они давно позабыли – как и о наших попытках подружиться с Москвой.

Россияне возмущенно сетуют на расширение НАТО на восток. Но слава богу, что это все-таки случилось. Судьба Грузии – наглядное предостережение о том, какая судьба ждет страны, не сумевшие присоединиться к альянсу.

Своей кульминации разворачивающаяся у нас на глазах геополитическая драма достигнет в Прибалтике. В отличие от Грузии и Украины, прибалтийские государства добились несомненного успеха по всем направлениям. Их возрождение после опустошительной пятидесятилетней иностранной оккупации не может не вдохновлять.

Двадцать лет назад, в период распада СССР, мы стали свидетелями того, как эти три маленькие, но гордые страны совершили прорыв к свободе. Сегодня же я ужасом думаю, что их независимость может оказаться недолговечной.

Я боюсь за Эстонию и Латвию, где десятки тысяч людей имеют российские паспорта: это – наследие циничной миграционной политики бывшего СССР. Россия уже много лет жалуется на «расистские» – как она ложно утверждает» – законы о языке и гражданстве в этих двух государствах.

На самом деле там действуют очень мягкие – особенно если учесть, что совсем недавно эти страны пережили десятилетия насильственной русификации – ограничения. В общественной жизни должен употребляться государственный язык: желающие получить гражданство должны его выучить, а также сдать несложный экзамен по истории страны. Однако российская пропагандистская машина отлично умеет раздувать скандалы на пустом месте.

В Литве русскоязычное меньшинство невелико, но ее уязвимое положение обусловлено другой причиной: избиратели утомлены и разочарованы властью, считая ее некомпетентной и коррумпированной. Существует серьезнейшая опасность, что на предстоящих в октябре выборах они поддержат пророссийски настроенных политиков-популистов.

Впрочем, наши собственные политики – ничуть не лучше. Зашоренные, запуганные, подкупленные или идеологически обработанные, эти люди явно не соответствуют масштабу проблемы, с которой сегодня столкнулись.

Некомпетентная и невежественная администрация Джорджа Буша пустила под откос соглашения с Россией в сфере ядерных вооружений, не обеспечив никакой альтернативы. Она не смогла сдержать импульсивное, авантюристское руководство Грузии. Но винить во всем Америку – нелепо. Безопасность Европы – дело самих европейцев.

Не будем забывать о виновных в наших собственных рядах: о Тони Блэре, проводившем вместе с Путиным приятные вечера в опере – в Санкт-Петербурге, на достаточном расстоянии, чтобы до него не доносились стоны из пыточных застенков в Чечне. Не забудем и о нашей «пятой колонне» в строгих костюмах в полоску: бизнесменах, настолько ослепленных жаждой прибыли, что они не замечают опасностей, что несет в себе авторитарный российский «блатной капитализм». Заслуживают упрека и лидеры других европейских европейских стран, – Германии, Италии, Франции и т. д. – шарахающиеся от наглости к малодушию, раскалывающие Континент и поставившие под угрозу нашу безопасность.

Но мы еще можем бороться. Нам следует изучить способы, с помощью которых приспешники Кремля используют наши банки для отмывания миллиардов долларов, украденных у многострадального народа России. Мы можем ужесточить визовый режим с тем, чтобы украинцы встречали у нас более теплый, а россияне – более холодный прием.

Мы не должны забывать, что, стоит нам объединить усилия, мы окажемся гораздо богаче и сильнее, чем Россия, управляемая негодными правителями. По численности населения Европа втрое, а по объему ВВП вдесятеро превосходит нашего нового противника.

Мы можем защитить то, что осталось от Грузии, направив средства на восстановление всего того, что разграбили и разрушили российские войска и их приспешники-разбойники. Наконец – и это самое важное – мы можем направить в прибалтийские государства натовские боевые корабли и солдат, чтобы подчеркнуть нашу поддержку этих маленьких, но верных союзных стран, вдруг оказавшихся беззащитными на линии фронта.

Потому что при всем свинском бахвальстве бывших гэбэшников, поднимающих тосты за свою «победу», – разрушение страны в тридцать раз меньшей, чем их собственная – реальной конфронтации они боятся. Как любого хулигана, Россию можно осадить. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше.

(Daily Mail, 29 августа 2008 г.)

Что будет, если Запад прекратит свои усилия?

Восточная и западная половины Европы имели большие ожидания друг относительно друга. Восток смотрел на Запад как на источник политических и экономических стандартов. Тогда как Запад смотрел на Восток в поиске признания и покорности. Эти настроения были основой для расширения НАТО и ЕС: создание единого рынка и системы коллективной безопасности от Атлантики к Галисии и от Балтийского к Черному морю. Это большие достижения, однако они были построены на ошибочной основе. И Восток, и Запад избавились от своих иллюзий. Теперь возникает большой вопрос относительно того, удержатся ли сооружения, построенные в лучшие времена, в дальнейшем.

Частично ожидания происходили от ошибочного восприятия. Западная картина Востока была наполнена сентиментальностью. После десятилетий, когда «восточное» было синонимом «советского» (то есть означало что-то угрожающее), мнения резко изменились. «Восточноевропейцев» – что является достаточно неоднозначным термином – рассматривали как героических, забитых и благодарных, потрепанных внешне, но благородных внутри. Захватывающие истории о том, как электрик стал президентом одной страны, а его коллега драматург и философ стал президентом другой, перевесили суровую реальность. Эта радужная картина отражалась темной и однозначно ошибочной картиной: своего рода востоковедческим взглядом на Восток как на дикий, склонный к иррациональной этнической ненависти край с причудливой исторической враждой.

Эти стереотипы укрепились за последние 25 лет. Романтическая эпоха окончилась, равно как и массовые убийства времен югославской войны. Дым, который висит сейчас над Европой, скорее будет исходить от подожженных автомобилей в предместьях больших французских (или британских) городов, чем откуда-то из Восточной Европы. Некоторые из восточноевропейских стран стали звездами – Эстония с мощным киберпотенциалом, Польша как дипломатический тяжеловес. Другие все еще отстают из-за коррупции, слабой судебной системы, низкого уровня предоставляемых коммунальных услуг и плохой инфраструктуры. Однако идея единого пространства Восточной Европы уже исчезла. Наиболее успешные «восточные европейцы» уже сейчас впереди самых слабых западных стран в общественной сфере по качеству жизни населения и даже в некоторых случаях (Словения в противовес Греции) опережают по уровню ВВП на душу населения.

Восприятие Востоком Запада тоже претерпело изменений. Вашингтонский консенсус (либерализация, приватизация и стабилизация) до сих пор имеет своих рьяных сторонников среди бывших коммунистических экономик, однако они отмечают, что его авторы в Америке и в Западной Европе уже давно не практикуют то, что проповедуют. Западные экономисты в начале 1990-х высмеивали Виктора Геращенко, управляющего Центральным банком России, по той причине, что он верил в возможность стимулировать экономику за счет включения печатного станка. Но по меркам Банка Англии, ФРС и ЕЦБ господин Геращенко был образцом ортодоксальности. Получение ссуд и печатание денег, спасение банков и других обанкротившихся отраслей в данное время рассматривают как прагматичный ответ на нестандартные ситуации. Но ситуация в постсоветском мире начала 1990-х также была нестандартной, однако тогда никто не разрешил правительствам нарушать правила.

Теперь сторонники нравственности находятся с восточной стороны от старого железного занавеса. Во время визита в Лондон Юргена Лиги, зубастого министра финансов Эстонии, можно было увидеть, как он ругал британских чиновников за их слабую систему государственных финансов и невыгодную налоговую систему, которая уже к этому времени обросла мхом. Мы слышим то же в словах его польского коллеги Яцека Ростовски. Оба управляют быстро растущими экономиками и берут умеренные ссуды: в Западной Европе ситуация диаметрально противоположна. В трех странах Восточной Европы – Эстонии, Словакии и Словении – население, находясь в затруднительном положении, вынуждено давать существенные суммы (либо из-за налогов в евро, либо из-за обесцененных сбережений) для спасения многих богатых стран, таких как Кипр, Греция, Ирландия, Португалия и Испания. (На восточной стороне Венгрия и Румыния остаются проблемными странами, а Словения может стать такой же. Однако Латвия может быть образцом успешного восстановления после капитуляции.)

Также не приходится слишком рассчитывать на стандарты, которые Запад устанавливает, когда дело доходит до политики. Политическая коррупция в Италии под руководством Сильвио Берлускони происходила в путинских пропорциях. Волна грязных денег в политике накрыла всю Европу. Массовое членство в политических партиях стремительно падает во всем мире. Модель конкурентной электоральной политики, которую Запад пропагандировал во времена холодной войны, выглядит затертой, и нет ничего, что могло бы прийти ей на замену. Западные страны в основном тратят жалкие суммы на оборону. Равно как и большинство новых стран – членов ЕС (Польша и Эстония являются почетными исключениями).

ЕС и НАТО уже перестали быть чисто «западными» институтами. Они принадлежат к восточноевропейским государствам так же, как и к любым другим. Смещение баланса моральных сил дает новым членам больше шансов, чем когда-либо прежде, чтобы отстаивать свою позицию и формировать общее будущее. Они просто должны хотеть этого.

Реальная линия разделения остается за критерием верховенства права. Правовая и уголовно-судебная системы все еще намного лучше работают в «старой» Европе, чем в большинстве новых странах-членах. Судьи Словакии, бандиты в Болгарии и политики в Чехии являются знаковыми примерами этой проблемы.

В целом, изменения все же присутствуют в балансе моральной силы. Жители Востока в настоящий момент принимают решение скорее по сути, чем из-за давления со стороны Запада. Сменил ли премьер-министр Словакии Роберт Фицо свой стиль правления на более открытый и менее жесткий по причине неодобрения Запада? Наверное, нет. Скорее всего, он думает, что такой стиль срабатывает лучше (он, возможно, также посматривает через границу в соседнюю Венгрию).

Та же ситуация дальше на север. Эпоха Качиньского в польской политике, обозначенная ядовитым недоверием к Германии, окончилась не из-за суровой критики ЕС, а из-за того, что польские избиратели устали от всех волнений. Они в конце концов отдали предпочтение слегка неряшливому и самодовольному, однако предсказуемому и компетентному правлению «Гражданской платформы». Латвийские избиратели могли выбрать политиков, которые предлагали дефолт и девальвацию, а не МВФ и политику строгой экономии. Однако они этого не сделали.

Хорошей новостью является то, что некоторые из наиболее командно настроенных стран Европы являются новыми членами ЕС. Они ценят то, как Европейская комиссия повела себя с бизнес-моделью Газпрома. Им нравятся структурные фонды. Им нравятся гарантии общей политики безопасности и обороны (даже в ее нынешнем зародышевом состоянии). Они доверяют европейским институтам, а когда им нужно, прибегают к справедливому удару хлыстом. Они видят: если жестко планируешь и играешь, то можешь получить хорошие результаты (Польша годами боролась за свою часть в бюджете ЕС и получила за это хорошее вознаграждение).

Плохие новости идут от Запада (то есть от старых государств-членов и тех новых, которые никогда не испытали страданий от коммунистического правления). Это Кипр, который сейчас ставит еврозону в состояние наибольшего напряжения. Это Италия, которая является наибольшим источником политической неопределенности. Это Франция, которая в настоящее время стремится нарушить правила внутреннего рынка путем субсидирования своих обанкротившихся отраслей промышленности. Это Испания и Португалия, где банковская система находится в огромной опасности. Похоже на то, что ни в одной из этих стран избиратели не готовы к ударам и трудностям, которые неминуемо придут со временем.

Одна большая опасность заключается в том, что Запад заражает Восток. Представьте, что польское правительство начнет вести себя как французское. Или, допустим, что у Латвии закончится терпение – и она станет вторым Кипром? Допустим, коррупция в Чешской Республике достигнет греческих масштабов, или Венгрия начнет подражать модели правления Берлускони?

Жители Востока должны стремиться к большему, нежели просто избегать таких неурядиц или оставаться спокойной, самодовольной ролевой моделью. Они должны стремиться к лидерству. Они могут извлечь огромную выгоду от расширения единого рынка, особенно в сфере предоставления услуг и в цифровой экономике. Великобритания может стать мощным союзником, если она очнется от своего евроскептического замысла. Дерегулирование повестки дня, как и раньше, остается вне поля зрения. Союзники НАТО говорят о том, сколько внимания нужно уделять территориальной обороне (в то время как в нынешнем году Франция посылает больше 1000 военных на учения «Стойкий джаз», которые будут проходить в Польше, Балтийские страны и Германия направляют всего несколько десятков военных). Это те вопросы, которые должны иметь наибольшее значение для всех новых стран-членов. Но с некоторыми почетными исключениями их дипломаты в Брюсселе остаются подозрительно молчаливыми.

ЕС и НАТО уже перестали быть чисто «западными» институтами. Они принадлежат к восточноевропейским государствам так же, как и к любым другим. Смещение баланса моральных сил дает новым членам больше шансов, чем когда-либо прежде, чтобы отстаивать свою позицию и формировать общее будущее. Они просто должны хотеть этого.

(«День», 5 марта 2013 г.)

Русская паранойя в отношении Запада

После развала СССР было нормой думать, что российская внешняя политика будет если не такой же, как у других стран, то, по крайней мере, станет отличаться от советского стиля. Казалось, что Россия хочет иметь дружественные отношения с Западом и своими бывшими колониями.

Однако это оказалось иллюзией.

Стратегическая культура Советов – милитаризация, паранойя и мессанские замашки просто впали на время в спячку, но никогда не были ни изжиты, ни заменены на что-то другое.

Эта советскость в несколько модифицированном виде проявилась снова в середине 90-тых, когда на высокий пост поднялся Евгений Примаков. При нем эра сотрудничества с Западом кончилась, и началось опасливое, ворчливое отношение. Фраза того времени – «многополярный мир», основанная на страхе перед «однополярным миром», которым заправляет Америка. В этой погоне за «многополярностью», Россия пытается заключать сделки с определенными странами, чтобы «разбавить» американское влияние.

В стиле России также есть ревизионизм – Россия не согласна с нынешним положением международных дел, считает, что такое положение было достигнуто обманом и подлостью, международные нормы не признает законными и пытается их изменить.

Стратегическая культура Кремля гораздо менее милитаризована, нежели в советское время. Боевые самолеты и корабли используются только для блефа и провокаций. Но на большое расстояние подобная власть не действует. Россия может лишь напасть на маленькую соседнюю страну, в случае, если ни одна большая страна не будет ее защищать. Исключением может стать повторное нападение на Грузию.

Стратегическая культура России имеет советские корни, хотя они и проявляются в модернизированных видах, и базируется на трех элементах. Эти элементы не являются временной аберрацией из-за власти конкретно Путина, хотя его правление их углубило. Эти корни были до него, и останутся и после него.

Первый и главный элемент – подозрение на грани паранойи о возможностях и намерениях Запада. Это имеет глубокие корни. Нервозность по поводу места России в мире было еще за века до большевиков. Джеймс Шерр из Четем-Хауса (аналитический институт) описывает это так:

– склонность бороться с геополитической неопределенностью (многонациональный состав и отсутствие природных пограничных барьеров) путем образования государств-клиентов и расширения оборонного периметра;

– культивация цивилизационной и культурной обособленности (с 1815 года, как минимум); отстающая политическая и экономическая структура, которая на деле хрупка, но которую российские власти считают необходимой для стабильности режима.

Сейчас российские власти уже не делают тех ошибок, которые делали СССР таким разрушаемым. Россия не прижимает свободу поп-культуры, разрешает выезд за границу, в стране был потребительский бум. Видя разобщенность и экономический кризис в Европе и Америке, Россия смотрит на них с меньшим страхом и большим презрением, нежели когда-то СССР смотрел на Запад в 80-е.

Россия менее хрупкая и закосневшая, нежели СССР, но она меньше и слабее. Сегодняшние побратимы – Таджикистан и Беларусь не сравнятся с Варшавским пактом.

В России смертность выше, чем в СССР. На Востоке огромный Китай, с юга неспокойные мусульманские государства.

Российская ревизионистская политика сформирована историей. Путин сказал: «Воля российского народа подтверждалась снова и снова – не референдумами и голосованиями, а кровью». Жертвы прошлого важнее, нежели выборы сегодняшнего дня.

Россия считает, что СССР получил «страны Восточной Европы» в 1945 году как награду за победу над Гитлером, или же, что поразительно, как часть пакта Молотова–Риббентропа.

На таком фоне воспоминания о 90-х особенно горьки и неприятны. Это десятилетие теперь видится России как время, когда Запад намеренно ослабил Россию, в то же время распространяя свое военное влияние далеко на Восток. Россия считает, что это было сделано наперекор договорам, которые были подписаны при объединении Германии. Роберт Каган говорит: Россия жалуется не на систему ПРО конкретно, а на всю послевоенную систему расклада, и хочет ее переделать.

Стратегическая паранойя сфокусирована особенно на иностранном вмешательстве в пространство бывшего СССР. «Цветные» революции в Украине, Киргизстане и Грузии стали примером такого вмешательства у кремлевцев. Они сразу выбросили идею о том, что протестующие могут и вправду быть возмущены нечестными выборами коррупцией или экономической отсталостью, и видели в этом только некие руки кукловодов. Помощь международных организаций они видят не как альтруизм, а как «вмешательство».

Идея «вмешательства» размыта и парадоксальна. Поведение Запада плохо тем, что это вмешательство в суверенные дела других стран? Или же потому, что это вмешательство в дела стран, которые по праву должны находиться в зоне влияния России, и поэтому их суверенность ограничена?

Россия считает, что в мире должно царить «невмешательство», но одновременно имеет собственную доктрину «обязанности защиты интересов» соотечественников и бывших сатрапов.

Понятие «соотечественник» имеет неописуемо размытый смысл. Оно может обозначать любого, кто говорит по-русски, имеет русскую фамилию или сам считает себя русским. Эта размытость на руку Кремлю. Более того, им не важен тот факт, что исторический вес этих «соотечественников» может быть и грузом для других людей (например, украинцев).

В августе 2008 года, после войны с Грузией Медведев описал российский подход к отношениям с бывшей империей: «Есть регионы, в которых Россия имеет привилегированные интересы. Это страны, с которыми мы имеем особые исторические связи, дружественные и соседские отношения».

Это более нежели уязвленное самолюбие, или ностальгия по советскому величию. На взгляд России, следующим шагом Запада будет «цветная» революция в самой России.

Кремлевцы уверены, что нежелательные изменения в окружении страны есть угроза России, а точнее – их собственному правлению. Этот страх особенно велик из-за того, что Россия имеет четкие линии потенциального разлома, этнические, географические и конфессиональные. В Кремле помнят период между войнами, когда страны вроде Польши пытались уничтожить СССР, путем его раскола. Любое действие, которое может напоминать попытку со стороны Запада поддержать сепаратизм (например, скромные татарская, чеченская и аварская службы на радио «Свобода») и в самом деле видятся им как заговор для разрушения России. То же выражение Бжезинского о том, что для России было бы лучше быть свободной конфедерацией стран, тоже легко вписывается в эту теорию заговора.

В 2007 году Путин открыто выразился об угрозах российскому суверенитету, и как источник угрозы указал на иностранные организации, выделяющие гранты, также он обвинял в этом политическую оппозицию. Причем эти слова были сказаны, еще когда и Россия и сам Путин были в гораздо менее шаткой ситуации, чем сегодня.

Парадокс хорошо иллюстрируют озвученные Медведевым пять принципов российской внешней политики, из которых первый и пятый подтверждает приверженность международным законам, зато четвертый принцип – «неоспоримое право России есть защита прав соотечественников в любой другой стране», а пятый – «право на особые интересы в нужных России зарубежных регионах».

Цель стабильности внутри страны связывается со стабильностью снаружи и вокруг нее – если Россия не может контролировать внешний мир, то он может, в свою очередь, контролировать Россию. Это и есть ядро антизападничества российской внешней политики.

Например, позиция России по Сирии такова не потому, что России нужен или интересен сирийский режим, просто, если уж Запад может вмешаться и успешно изменить режим в Сирии, а потом, скажем, в Иране, то что может помешать сменить режим и в России?

Джеймс Шерр сказал об этом: «Цель США – сохранять международный порядок дел, который был бы склонен к либеральности и демократии. Цель власти России противоположна – сохранять международное положение, которое поддерживало бы их режим».

Российская власть не хочет, чтобы что-либо ее интересующее менялось без ее разрешения. Решения, принимаемые без их согласия, но влияющие на их интересы (настоящие или выдуманные), есть настоящий кошмар для них. Они хотят участвовать, хотят уважения, чтобы их спрашивали и просили разрешения.

Как сказал бывший посол Великобритании Сэр Родерик Лайн: «Российские власти хотят отыграть назад, забыть унижение 90-х, быть снова принятыми на самых верхах, главное – в “большой восьмерке”, но одновременно не желают выполнять положенные для этого обязательства. Главным образом Россия хочет иметь привилегии и влияние на бывшее советское пространство, активно действует для этого и агрессивно реагирует на ослабление этого влияния. Россия готова преступать международные законы ради этого, терять с трудом достигнутые позиции и даже рассориться с Западом».

Однако ссориться с Западом Россия все же не хочет, поскольку желает экономического роста и силы. Без Запада это невозможно, ведь в России нет таких технологий. Россия пытается достичь развития и вступает в международные экономические организации, вроде ВТО. Одновременно с этим Россия обуяна параноидальным страхом, что другие страны могут ее обмануть и использовать ее ресурсы задешево. Те же 90-е теперь видятся как период, когда Россию обворовали, отобрав геополитическое наследие СССР, а Запад разворовал природные ресурсы и нагло навязал реформы.

Россия остается экспортером ресурсов. В ближайшем будущем изменится ситуация с газом и нефтью, доселе узкий рынок станет богат на выбор – та же Америка вскоре возможно будет экспортировать в Европу. Вместо обязательного трубопровода будут танкеры. В этом году Россия еще и потерпела удар по самолюбию, когда Стокмановский газовый проект был положен на полку.

Российская власть ведет себя так нагло потому, что чувствует себя обманутой. В 90-е их отодвинули в сторону, и теперь им хочется вернуть власть и влияние. Причем они не верят, что международные нормы соблюдаются самими Западными странами, они думают, что жульничают все, а альтруистические затеи вроде прав человека лишь прикрытие для этого. Запад в их глазах думает лишь о деньгах, и это подтверждается удачными попытками завербовать нужных политиков вроде Шредера.

В результате Россия действует методом «широкого спектра подходов» – иностранные дела решаются шпионажем, разного рода давлением, сделками, информационной войной и использованием денег в политике. Например, зная, что большие российские деньги, вложенные в иностранные банки, этой банковской системе и этим странам нужны, Россия использует этот фактор, чтобы добиваться нужного себе результата.

Особый фокус внимания сосредоточен на европейском энергетическом рынке, в котором Газпром за последние десятилетие основательно подпортил себе дела. Он потерял свою долю рынка и заслужил репутацию недобропорядочного дельца, поставляющего слишком дорогой товар. Как говорит Джеймс Шерр, Газпром на деле слит с государством России, и использует методы шпионажа, коррупцию и личные связи для распространения сети своего влияния в Европе. Структура предприятия настолько непрозрачна и сложна, что практически не поддается регулировке и контролю со стороны Европы.

Тот же метод «разделяй и властвуй» используется везде. Примеры: Россия подманила американскую компанию «Эксон» выгодными условиями, считая, что так можно создать для себя лобби в американском правительстве; она покупает оружие у Франции, думая, что это помешает Франции в случае нужды защитить страны Балтии со стороны моря; она предлагает дешевый газ Сербии и Болгарии, чтобы поддержать проект «Южный поток», в ущерб европейскому проекту «Набукко»; она пытается дружить с Норвегией, чтобы разделить Западное содружество по теме будущего Арктики.

В отдельности российские проекты не связаны, но вместе они составляют целую ловчую сеть. Запад может обнаружить, что связан обязательствами с Россией, и может побояться потерять заключенные контракты и поставку энергии. Россия понимает, что не может выступить против единого Запада, решительной Америки или объединенной Европы, поэтому ее целью является раскол и изменение баланса сил. Как говорит Джеймс Шерр: «Будь это газ, оружие, цветные революции, Москва будет действовать активно, ассиметрично и грубо, сея большую рознь везде, где она уже есть, и устраивать операции по защите своей стратегической безопасности. Вне зависимости от того, будут ли эти гамбиты удачны или нет, Россия будет снова и снова пытаться стянуть всех, кого только можно в разнородные схемы, для восстановления подобия бывшего советского пространства».

Какие же шансы у России добиться успеха в этой затее?

Один из недостатков используемой Россией стратегии – мессианский комплекс, чрезвычайное самомнение. Российские властные политики не имеют больше связи с советским коммунизмом. Они понимают, что это тупик. Но они уверены, что для их страны предрешена великая судьба, не меньше чем наследование великой Византийской империи. Идея российской уникальности хорошо складывается с идеей отвержения Западных идей, таких как политическая борьба. Также на эту почву хорошо ложится и сильно поддерживается идея о России как «Третьем Риме», который находится под осадой врагов, и который нужно удержать любой ценой.

На самом деле, кажущаяся архаичной идея «Третьего Рима» была, странным образом, популярна среди ФСБшников и похожих структур. В январе 2008 года на российском ТВ был показан странный фильм «Падение империи: уроки Византии», в котором был высказан взгляд власти на 90-е годы в России, под видом рассказа о падении Византии от давления местных «олигархов» и западных крестоносцев. Еще более странная идея – неоевразийство, особо поддерживаемая А. Дугиным. Как говорит Дж. Шерр: Хотя связь России с Европой утеряла идеологический компонент, он был заменен на “цивилизационный”».

Для нерусских россиян, да и для части русских, эта идеологическая составляющая не особенно привлекательна, будь то в теории или на практике. Уже в 2004 году болгарский аналитик Крастев писал: «Успешная смесь антитеррористической, антикоррупционной и умеренной антиамериканской риторики и старорежимного стиля политической администрации позволили Путину устроить “приемлемый” авторитарный режим в России».

На сегодняшний день это уже не так. Российское «экономическое чудо» оказалось всего лишь результатом высоких цен на нефть. Антитеррористические затеи не помогли против насилия на Северном Кавказе. В антикоррупционный барабан уже не удается бить так, чтобы этому верили. Циничность обмена местами между Путиным и Медведевым уничтожила привлекательность путинского стиля управления. Антиамериканизм – менее популярная затея, чем геополитическая роль «проводника» между Азией и Америкой.

В настоящий момент Россия усилила связи с Грецией, обещая денежную помощь конкретной политической партии, если та придет к власти, в обмен на военную базу. Это было бы нарушением договора Греции с НАТО.

Грузия, Латвия, Литва и Молдова находятся в разного рода опасных ситуациях. Легко себе представить, как Россия может получить выгоды в любой из этих стран, в случае удачного для нее совпадения обстоятельств – прихода к власти нужных ей политических сил вкупе с кризисом.

Твердость намерений в Кремле и властных кругах сомнительна. Частные финансовые интересы следуют своим целям, которые могут быть противоположны государственным. Россия относится к западным компаниям, которые она хочет привлечь на рынок, получше, чем к местным, но у любой независимости в России есть предел. Это хорошо демонстрирует дело ЮКОСа. Если компания или человек не прекратила любые свои связи с Россией (как олигархи вроде Лебедева), они будут оставаться обязанными проводить влияние российской власти.

Определить властные отношения внутри российской элиты – дело очень сложное и неопределенное. Карта на картинке, которую создал эксперт политических наук Сэмьюэл Грин, показывает сложность таких отношений в системе, которую он сам назвал «сетевой авторитаризм». Он говорит, что российская политика имеет два главных фактора:

– ее определяет внутренне соревнующаяся, но тесно сплоченная элита, которой управляет номинально избранный, но публично не подотчетный президент, имеющий широкую формальную и неформальную власть;

– в плане экономики доминирует поведение «арендатора», то есть, когда индивидуум преследует цель получать выгоду от монополии, которую санкционирует государство.

Долгосрочность такого положения спорная. У системы есть некоторые признаки эластичности. Субгруппы сплочены не очень тесно. Все игроки системы зависят от ее выживания. Они согласны принимать места похуже, вместо того чтобы пытаться изменить систему. Отдельные случаи ухода из системы не смертельны для нее.