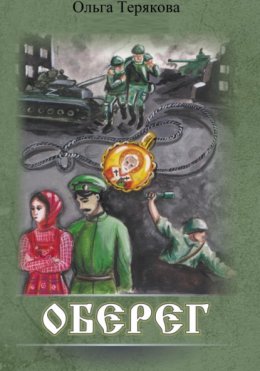

Оберег

Оберег

Ольга Терякова

Посвящается защитникам Отечества -моему дедушке Касимову Ракипу Касимовичу и Валиуллину-Валееву Габидулле Гиниятовичу, прошедшим через войны и и лагеря.

Пролог. Июль 1910 г. Фершампенуаз.

Десятилетняя Устинья с любопытством смотрела, как тётка Агафья осторожно наливает молоко в большой железный чан сеператора. Налив до краёв, она отставила ведро в сторонку и стала медленно раскручивать ручку этой диковинной машины. Сепаратор низко загудел, когда была набрана нужная скорость, Агафья передала ручку Устинье. Для девчонки это было большим счастьем, крутить ручку сепаратора.

– Только не разгоняйся, вот так и крути, – велела Агафья. Устинья молча кивнула.

Агафья стала подносить другие бадьи и вёдра с молоком и постепенно наливать их в чан сепаратора. Молока сегодня принесли много, так что работы предстоит часа на два.

Вот уже полгода, как отец Устиньи Гаврила Иванович Ерёмин купил этот сепаратор. Многие в деревне тогда с осуждением отнеслись к этой «бесовской машине».

– Сметана должна сама отстаиваться несколько часов, а тут вдруг за несколько минут получается, – недоверчиво ворчали старики. Самые ярые противники утверждали, что всё это «происки дьявола». Казаки стали запрещать своим жёнам сдавать молоко на маслодельный завод Ерёмина. Тогда Гаврила Иванович пошёл на хитрость. Он разрешил забирать снятое молоко , оставлял только сметану, которую затем взбивал в масло. Крестьянам это было выгодно, они и деньги получали за сметану, и обрат приносили домой, делали творог. Да и не все жёны слушались своих мужей, потихоньку всё равно сдавали молоко на маслозавод.

Устинья тихонько крутила ручку сепаратора. Вдалеке послышалось церковное песнопение.

– Что там, тётя Агафья?

– Да это, наверное, всё-таки вышли люди в Крестным ходом, ведь целый месяц дождя уже нет. У людей посевы гибнут. Вот и решили просить у Бога дождя.

Песнопение приближалось. В окошко Устинья увидела, как по улице идут празднично одетые люди, впереди в жёлтой рясе шёл отец Игнатий, держа в руках крест, следом за ним шли дьяки, которые держали большую икону. Толпа людей медленно двигалась по улице. Вдруг движение остановилось. Из толпы стали раздаваться крики.

– Уничтожить это бесовское наваждение!

Отец Игнатий тоже остановился. Несколько человек выбежали из толпы и, схватив по дороге булыжники, ринулись к маслодельном узаводу.

Треск развитого стекла напугал Устинью. Она увидела, как в окна полетели камни.

– Прячься! – крикнула Агафья, схватила её за руку и потянула под стол. Тонкие струйки молока продолжали бежать из сепаратора, переполняя подставленное внизу ведро и разливаясь по полу белой лужицей.

Камни продолжали лететь в окно, круша стёкла.

– Сиди тихо, – сказала Агафья и выглянула из под стола. – Матерь Божия! Что творится!

Толпа бежала прямо к маслодельному заводу. Через несколько секунд люди ворвались сюда и стали крушить столы, пинать вёдра с молоком, бить палкой по сепаратору. Агафья с Устиньей, прижавшись друг к другу, сидели под столом. Через некоторое время, прихватив горшки со свежей сметаной и лежавшие в ведре с холодной водой круги масла, люди разошлись по домам.

Убедившись, что погромщики ушли, Агафья снова выглянула из-под стола. Её взору предстала печальная картина. Весь пол был залит молоком, в котором валялись ячейки от барабана сепаратора, железный чан сепаратора был погнут и тоже валялся на полу. Раскиданные вёдра и деревянные бадьи валялись повсюду. Агафья вздохнула и стала прибираться. Устинья, с опаской вылезла из-под стола и тоже стала помогать тётке.

Прибравшись, Агафья запрягла в телегу пегую лошадку и поехала к полевому лагерю, где проходили военные сборы казаков, чтобы сообщить брату о случившемся. Устинью оставила дома.

– Пригони телят да напои, птицу всю накорми да воды им в ушаты подлей ещё. Жарко, много пьют утята, – велела Агафья.

Она хлестнула вожжами пегую лошадку и поехала по улицам села. В поле, в нескольких километрах от станицы казаки собирались на учения. Сейчас здесь шла подготовка к скачкам, лучшие казаки, которые займут первое место на уездных соревнованиях, поедут на окружные. Поэтому Гаврила Иванович Ерёмин, имевший несколько скаковых лошадей, тщательно готовился к этому ответственному событию.

Подъехала к лагерю Агафья, когда уже солнце начинало клониться к закату. Быстро нашла брата, где же ему быть, как не в конюшне. Там проверял своих коней, выговаривал дежурным, что не везде убран навоз. Агафья крикнула брата, и он вышел к ней.

– Беда, Гаврила! Люди завод наш маслодельный разгромили! – заплакала Агафья, обнимая брата.

Гаврила Иванович сердито стукнул рукоятью плётки по ноге.

– Давно ведь они слухи пускали, что это всё бесовское! Сами не хотят работать и другим не дают! – вспылил Гаврила Иванович. – Как же это может быть от дъявола, если людям от этих машин жизнь облегчается?

Агафья только вздохнула в ответ. Многие века её односельчане привыкли жать хлеб серпами и косами, вручную молотить хлеб, руками взбивать масло. А брат её, Гаврила Иванович, рассказывал, что уже давно есть машины, которые делают всё это быстро и ловко. Ей как-то не верилось, пока Гаврила Иванович не привёз со склада в Верхнеуральске этот диковинный шведский сепаратор. А в последнее время всё собирался сенокосилку купить и молотилку. Да где уж теперь после такого разорения....

Гаврила Иванович вывел из конюшни своего Гнедка и запряг его.

– Езжай домой, я вперёд поскачу, а ты не торопись, не гони лошадку, она уже старая, не выдержит скачки долгой, – сев на коня, он поскакал к станице.

Агафья, развернув телегу, двинулась следом.

Фершампенуаз, 22 июня 1941 г.

На северной окраине села было шумно. Ещё с вечера, 21 июня здесь стал собираться народ. Люди приезжали на повозках, чтобы, переночевав в поле или у родственников, с утра попасть на районный Сабантуй.

С рассветом 22 июня поляна начала оживать, прибывало всё больше людей. Рядами выстроились повозки со снедью, которую привезли люди для продажи. На прилавках красовались пышные караваи, пироги с разной начинкой, висели связки баранок, лука, чеснока. Между рядами прохаживались первые ранние гости. Из громкоговорителя, укреплённого на столбе, раздавался бодрый марш.

Габидулла вместе с женой и ребятишками вышел из дому чуть позже, так как беременная жена Федосья никак не могла собраться, суетясь по дому. Наконец прибрала свои крынки и чашки, одела нарядный сарафан и накинула армячок.

– Ну куда ты Федосьюшка так нарядилась! Лето, жара, а ты армяк натянула, – с досадой сказал он.

– В поле ветерок, застужусь ишшо, – строго возразила Федосья.

Габидулла не стал спорить. Солнце уже было высоко, и на сабантуйском поле, вероятно, уже всё в самом разгаре. А председатель колхоза сказал ему обязательно подойти, говорит грамоту долны были вручить как передовику производства.

Сухощавый и поджарый татарин Габидулла старался идти как можно медленнее. Но Федосья всё же не поспевала за ним, тяжело дыша она семенила следом за мужем. Рябитишки убежали далеко вперёд и уже подбежали к поляне, где проводился Сабантуй. Габидулла видел, как их черноволосые головёнки мелькают в толпе.

Они уже почти дошли, как впереди стало происходить что-то непонятное. Людкие крики, суматоха. Вздыбились, испугавшись шума, лошади. Габидулла прибавил шагу. Федосья приостановилась, чтобы оглядеться. Толпа впереди вдруг развернулась и двинулась им навстречу с каким-то непонятным воем.

– Что там? Что случилось? – он дёрнул за рукав пробегавшего мимо мужика.

– Война!

Как рассказали потом мужики, в полдень на праздничную поляну залетела машина первого секретаря райкома партии Арсения Батенина. Перестала играть музыка. Все затихли.

– Товарищи! Сегодня рано утром фашисткая Германия вероломно напала на нашу страну! – Арсений Батенин поднял кулак. – Хотят фашисты захватить нашу Родину, растоптать нашу землю! Но мы не позволим им! Мы встанем на защиту Родины! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Батенин слез с кузова грузовика, откуда произносил речь, и уехал, а люди побежали по домам, торопясь привести в порядок свои дела. Уже через несколько минут поляна опустела, только голые прилавки да одинокая карусель напоминали о прерванном празднике.

В эти дни многие подали заявления на фронт, в числе добровольцев был и Габидулла.

– Что же ты меня на сносях оставляешь! Как я их кормить-то буду! – причитала Федосья.

– Колхоз прокормит, – хмуро возразил он.

Через несколько дней мобилизованных и добровольцев провожали всем селом. Мужики, повесив на плечо вещмешки, собрались около военкомата. Некоторые взяли своих колхозных лошадей, другие грузились в телеги и два грузовика, что предоставил колхоз для отправки на фронт.

Федосья и детишки облепили Габидуллу, который стоял в сторонке. Федосья никак не хотела его отпускать. Что же ждёт её – голод, нищета? Как она прокормит детей без мужа? А вдруг он погибнет на войне?

Другие бабы голосили, рядом играла гармошка, под неё плясала молодёжь, поднимая сухую летнюю пыль. Никто ещё не знал, что предстоит всем пережить.

– Вот возьми, пусть он тебя защитит, – Федосья протянула Габидулле кулончик, который прятала раньше от всех.

– Что это? – посмотрел удивлённо он.

– Это оберег. Достался мне ещё от матери. Она его своему жениху дарила, – Федосья попыталась одеть кулон на шею Габидуллы.

– Ну вот ещё! Я же мусульманин! Зачем мне эта побрякушка! – отстранил он её руки.

– Надень! Бог один для всех, только по- разному его люди называют. Ведь война! Что там с вами будет?! А Николай Чудотворец тебя защитит.

– Я ведь к тому же партийный, Федосьюшка. Ну как мне этих чудотворцев носить, ну что люди скажут.

– Ну тогда в карман положи, – пусть он тебя охраняет.

Габидулла вздохнул и положил кулон в нагрудный карман, под кисет с махоркой. Через некоторое время обоз с мужиками тронулся в путь. Бабы и ребятишки долго шли следом, потом остановились и долго смотрели вслед, пока колонна пеших и конных не скрылась за горизонтом. Федосья в украдку перекрестила мужа, который всё дальше удалялся от неё.

Посёлок в Нагайбакском районе. Июнь 2020 г.

Комья земли гулко грохнулись о гроб. Люди подходили к могиле и бросали горсти земли. Копальщики начали закапывать. Через несколько минут вырос могильный холмик, на котором возвышался крест и указанные на нем годы жизни её матери Полины Габидулловны – 1942-2020. Бодрая и весёлая Полина, или как её по-нагайбакски называли в деревне – Палый, за считанные дни сгорела от неведомого раньше коронавируса.

Для деревни это было неведомо, раньше только по телевизору смотрели, как в дальних странах погибают люди то от свиного, то от птичьего гриппа, то ещё от каких-то экзотических болезней, и не верили, что такая страшная напасть может прийти и в уральскую глубинку. А вот и нас коснулось, вздыхали люди на похоронах. Скорые одного за другим увозили стариков и молодых в городские больницы. Некоторые возвращались из них в гробах. Так было и с бабушкой Полиной.

На похороны собрались все родственники и знакомые, ведь Палый в селе знали все. На поминки в столовой заказали обед, помянули Полину, которую все помнили как строгую, но справедливую женщину, сочувствующую и помогаюшую всем родным добрым советом.

Гости тихо разговаривали, а в глазах Алёны стоял голос матери:

– Зачем вы меня в больницу повезли, у меня ничего не болит! У меня всё нормально.

Так твердила она, пока скорая помощь везла её в город на обследование лёгких. Ведь только небольшая температура была несколько дней, больше ничего не беспокоило. Но бабушка Полина словно таяла на глазах, она слабела с каждым днём, и тогда вызвали скорую. Фельдшер, послушав лёгкие, сразу сказала, нужно везти в город.

После проведения обследования лёгких её сразу на каталке повезли в реанимацию. Алёну туда не пустили, она лишь видела, как в коридоре два здоровых санитара, одетых в диковинные белые костюмы, словно космонавты в скафандрах, повезли маму в глубину больницы. Она даже не успела попрощаться…

Поминки подошли к концу. Постепенно все разошлись, дочка Полины Алёна раздала всем новенькие полотенца. Митя подошёл к матери.

– Пойдём домой, – он взял Алёну под руку и повёл к машине.

Мите исполнилось всего 18 лет, но он уже ездил по посёлку и близлежащим окрестностям, хотя на «права» ещё не сдал. Хотел летом отучиться и сдать экзамен. Погрузив сумки с остатками продуктов в машину, Алёна села на переднее сиденье. Ей до сих пор не верилось, что мамы нет. Пусто стало на душе.

Через несколько улиц была их двухэтажка, где они жили втроём с Митей и бабушкой Полиной. Отца Митя не знал, потому что Алёна ничего толком о нём не рассказывала, отмахиваясь, мол, ошибка молодости. Он лишь знал, что у матери была какая-то институтская любовь, которая закончилась рождением его, Митьки, и отъездом матери назад в деревню.

Зайдя в квартиру, Алёна вздохнула. Пустая кровать матери снова всколыхнула затаившееся горе. Она села на кровать, прислонилась лицом к подушке. Та ещё сохранила запах матери. Алёна, державшаяся все похороны, вдруг разрыдалась. Зашедший следом Митя присел рядом.

– Полежу здесь, отдохну, – сказала Алёна. – Что-то устала за день.

– Хорошо, мама, отдохни, – Митя укрыл Алёну пледом и вышел на кухню, включил чайник на плите. Открыв форточку, он закурил.

Декабрь 1914 г. Фершампенуаз.

Октябрь 1915 г. Фершампенуаз.

После погрома маслодельного завода прошло несколько лет. Гаврила Иванович Ерёмин постепенно восстановил завод, хотя он уже не приносил так много прибыли. Но страсть к новым машинам у Ерёмина после этого погрома не прошла. Он присматривался к новым агрегатам – сенокосилке, молотилке, сноповязке, стоявших на складе в Верхнеуральске, и всё хотел постепенно приобрести их, мечтая, что и в их станицу придёт прогресс.

Повзрослевшая Устинья во всём помогала ему по дому, на ней держалось всё домашнее хозяйство. Она помогала постаревшей Агафье доить коров, сама сепарировла молоко, поила телят, встречала коров с пастбища. А поздно вечером, приготовив ужин и накормив отца, тётку Агафью и всех работников, садилась попить чай.

Вот и сейчас она, сидя у окна, тихонько помешивала ложечкой чай. Вишнёвое варенье придало ему тёмно-бардовый цвет. Вот так – класть сладость в чай, а не пить прикуску, любила Устинья.

Заплетённые в тугие косы волосы Устиньи были подобраны под платок. Светло-карие глаза задумчиво смотрели в окно. Заходящее солнце весело, через стекло окна играло на лице девушки. Устинья не была красавицей, но и дурнушкой её было назвать нельзя. Всё при ней, такой вывод делали местные парни, присматривавшие себе невесту. Особенно привлекала Устинья всех заразительным звонким смехом, а они и рады были её рассмешить частушками да прибаутками.

В окне виднелась часть улицы. По ней в разные стороны шли люди, торопясь по своим делам, гужевые повозки везли какой-то скарб, проезжали возвратившиеся с полевых учений казаки. Обычный будний день.

Солнышко уже клонилось к закату, и люди старались завершить свои дела, чтобы побыстрей пойти домой или уехать в своё село. Отца ещё не было. Он, скосив хлеба на своих землях новой сенокосилкой, приобретённой на деньги, занятые в кредитном товариществе, нанял работника, чтобы косить людям. Работа шла быстро.За день сенокосилка проходила целое поле. Много зевак собиралось посмотреть, как работают эти машины. Тогда, хоть и не сразу, Гаврила Иванович всё же купил и сенокосилку, и молотилку. Пришлось для этого не только отдать все свои сбережения, ведь много было потрачено на восстановление маслодельного завода, но и занять у друзей и взять деньги в кредитном товариществе.

Теперь эти машины с лихвой себя окупают, Гаврила Иванович немало зарабатывал, кося и обмолачивая хлеб у других казаков. Брал либо деньгами, либо частью урожая. Чтобы успевать с возрастающим объёмом работы, нанял соседских парней из бедных семей. Одевал и кормил их весь сезон, да ещё и приплачивал. Не все они, конечно, старались, работая у него. Васька всё норовил напортачить, то отлынивал от работы, то напивался вдрызг, но оплату свою требовал исправно.

Лишь поздно вечером Гаврила Иванович возвращался домой, кушал и уставший ложился спать. Село, утомлённое полевыми работами, постепенно засыпало. Здесь ещё не отдавались раскаты только начавшейся войны. Но тревога в воздухе уже висела. Ходили слухи, что одновременно с наступлением в Восточной Пруссии, русские войска предприняли наступление в Галиции против австро-венгерской армии, об этом писали газеты, которые выписывали, кто пограмотнее.

Деревья в палисадниках и на обочинах дорог уже тронула осень. Раскидистые клёны шелестели под лёгким ветерком своими жёлтыми ветками. Потемнели листочки на яблоньках, которые были усыпаны сладкими уральскими яблочками. Сорвёшь такое, словно прозрачное, вытерешь об рукав, и хрустнет оно под молодыми девичьими зубками, брызгая соком.

Устинье вдруг страсть как захотелось съесть яблочко, она отставила чашку с чаем и вышла из дома. Зайдя в палисадник, подошла к дереву. Наклонив ветку, сорвала несколько золотистых яблочек, положив их в передник.

– Устюша! – вдруг раздался сзади тихий голос.

Устинья вздрогнула и оглянулась.

За деревянным забором стоял Петруша. Лицо его было растерянным.

– Здравствуй, Устюша, – сказал он по-нагайбакски.

– Здравствуйте, Пётр Иванович.

Нескладная фигура Петруши у многих девчат вызывала смех, а Устинье он понравился своим кротким нравом, уступчивостью и всегда удивлёнными глазами.

Петруша был сыном богатого нагайбакского казака Ивана Афанасьева, и всё время проводил в поле, помогая отцу. Под вечер ему иногда удавалось вырываться под каким-нибудь предлогом из дому, потому что отец, Иван Данилович Афанасьев, спуску своим детям не давал и бездельничать не позволял. В эти дни, как и все его сверстники, Петруша ещё проводил на военных сборах. Отец справил ему новую казачью форму с синими лампасами, сапоги, папаху, выделил для службы резвого коня-трёхлетку. По выходным казаки приезжали помыться в бане, вот и Петруша, приехал, как Устинья думала, чтобы повидать её.

– Устюша, мне надо с тобой поговорить.

Устинья насторожилась. Напряжённая поза Петруши и его длинные тонкие пальцы, нервно перебиравшие пуговички гимнастёрки, говорили о том, что паренька мучают какие-то сомнения.

– Говори, – опустив глаза, строго произнесла Устинья.

Петруша вздохнул, помялся с ноги на ногу, почесал затылок.

– Ну что ты тянешь!

– Мне папенька жениться велит, – наконец выдохнул он.

– Так давай поженимся, мы же хотели осенью, – улыбнулась Устинья.

– Нет, Устюша, он мне на Марии, дочке Савельева велит жениться. Они намедни сидели чаёвничали и договорились, хотят объединиться и вскладчину организовать торговлю.

– А ты что ж? Не мог сказать про меня? – Устинья посмотрела Петруше в глаза, но тот отвёл взгляд.

– Как я могу перечить папеньке…

Устинья промолчала. Слёзы подкатили к глазам, а в горле словно встал ком.

«Как же так! Ведь обещал жениться! Ведь я ему поверила!»

Петруша молча переминался с ноги на ногу.

– Я решил, что уйду на фронт. Вот женюсь и сразу уйду! – вдруг тихо произнёс Петруша.

Он развернулся и пошёл по улице. Устинья осталась стоять у забора. Вдруг Петруша, словно вспомнив что-то, остановился и пошёл назад.

«Передумал!» – ёкнуло сердце у девушки.

Петруша торопливо подошёл к забору.

– Вот, возвращаю тебе! – он снял с шеи небольшой кулончик, висевший на серебряной цепочке, протянул его Устинье.

Устинья молча взяла кулон. Петруша снова развернулся и пошёл по улице. А она всё стояла и смотрела, как он удаляется от неё всё дальше и дальше. Потом, словно очнувшись, Устинья медленно подняла руку, облик святого Николая Чудотворца тихо улыбался ей с оберега, который она в прошлом году подарила Петруше. Зажав в руке кулон, она медленно пошла к дому.

Через несколько дней, Устинья, одетая в короткий серый армяк, медленно крутила железный ворот колодца, чтобы набрать воды. Сняв варежку, она поправила платок на голове. Вдалеке раздался звон бубунцов и громкое пиликанье гармони. С другого конца улицы приближался свадебный поезд.

Вот он уже совсем близко, видно как сидят в санях, украшенных лентами, разнаряженные гости. А вот и невеста с женихом счастливые, улыбающиеся.

– Да это же Петруша! – удивилась Устинья. Не ожидала она, что её бывший жених так быстро сыграет свадьбу. Несколько украшенных лентами упряжек лошадей, с несущимися за ними санями с орущими и поющими людьми пронеслись мимо.

Устинья отвернулась. «Ну что ж, значит, не судьба», – подумала она. Вытащив бадью из колодца, перелила воду в ведро и медленным шагом пошла к крыльцу.

Отец сидел за столом около окна и читал «Оренбургские губернские ведомости». Очки у Гаврилы Ивановича сползли на нос, он и с интересом вчитывался в какие-то торговые новости.

Хмуро глянув поверх очков на Устинью, он сразу понял всё, значит, она знает про свадьбу. Да и как не знать, ведь пронеслись как назло по нашей улице. Нельзя было что ли по другой проехать… «Наверное, это Машка, невеста его подтолкнула», – подумал Гаврила Иванович, но вслух ничего не сказал.

Устинья, поставив ведро, сняла армячок и повесила его на гвоздик у входа.

– Садись, дочка, чай попьём, – позвал Гаврила Иванович.

Устинья молча присела на скамейку у стола, прислонившись головой к плечу отца. Гаврила Иванович растил дочку один. Долго они ждали с женой Любушкой первенца, очень хотел Гаврила сына, но жена всё никак не могла сохранить ребёнка, то мёртвого родит, то младенец, едва родившись, помирал. Уже и не чаяли они надежды на продление рода, как наступила ещё одна беременность.

Гаврила тогда боялся радоваться и сдувал с Любушки пылинки. И вот настал час родов. Всю ночь он ходил из угла в угол, пока из комнаты жены раздавались страшные крики, под утро всё стихло, уснул, сидя на стуле, и Гаврила. Проснулся от того, что его тронула за плечо Ермолаиха, бабка-повитуха. Гаврила вскочил. И ринулся в спальню жены.

Любушка лежала, раскинув волосы по подушке, вся постель была в крови. Лицо её было застывшим, глаза смотрели куда-то в потолок. Гаврила опустился на колени, обнял тело жены и зарыдал.

– Принимай дочку-то, – раздался сзади голос Ермолаихи.

Гаврила, не вставая, оглянулся. Бабка-повитуха держала на руках свёрток из белых льняных тряпок.

– Вот, полюбуйся – какая красота! – Ермолаиха улыбнулась беззубым ртом.

Гаврила поднялся к колен, подошёл к повитухе. В пелёнках выглядывало маленькими пуговками глаз крохотное создание, сморщенное и красное. «Какая уж тут ещё красота, вот подрастёт тогда и будет красавицей», -подумал Гаврила. Взяв осторожно свёрток на руки, он долго любовался малышкой.

– Это всё, что у меня от Любушки осталось, – вздохнул он.

И вот теперь его Устинья выросла. Стала статной, красивой девушкой на выданье. Только вот не сложилось у них с Петрушей Афанасьевым. Гаврила Иванович мотнул головой, словно отгоняя давние воспоминания, и снова взял в руки газету. Только буквы расплывались перед глазами, сливаясь в одно чёрно-белое, полосатое пятно.

Октябрь 1941 года. Украина. Артёмовск.

Габидулла размеренно вышагивал в колонне солдат. Их взвод в составе всего полка двигался в направлении Артёмовска. Немецкие войска приближались к городу, и стояла задача удержать важный железнодорожный узел.

По пути попадалось множество людей, которые шли в обратную сторону, это жители Артёмовска, бросив всё имущество и дома, взяв самые необходимые вещи, шли искать новый приют.

Сотни уставших детей, женщины, старики, дети брели по развязшей от дождей дороге. Они с укором смотрели на проходивших солдат. Защитят они их родной город или оставят на растерзание врагу?

Пока Красная армия отступала, уже пали Минск и Киев, а гитлеровские полчища продвигались всё дальше вглубь страны.

«Как же так? – думал Габидулла. – Говорили, что победим врага на его территории, чуть ли не шапками закидаем, а он топчет и топчет нашу землю».

Уже четвёртый месяц шла война. Габидуллу только недавно вместе с другими новобранцами переправили после краткосрочного обучения на передовую. Ещё на курсах выдали новенькую форму. Сейчас Габидулла в этом новеньком снаряжении, надев винтовку на плечо, шагал вместе с другими бойцами по раскисшей дороге. Вдалеке раздался нарастающий гул. Низко пикируя, приближались вражеские самолёты.

– Воздух! – услышал Габидулла чей-то крик и, отбежав в сторону от дороги, упал в колючую ржаную стерню.

Взрывы снарядов разорвали тишину, несколько пулемётных очередей прочертили поле, врезаясь в падающих на ходу людей. Габидулла пытался вжаться в землю, но где ж тут спрячешься в открытом поле! Рукой он нащупал в кармане кулончик, что дала ему Федосья. «Может и взаправду поможет этот Николай Чудотворец, больше тут надеяться не на кого».

А немецкий самолёт, сделав круг, развернулся и вновь стал снижаться. Габидулла приподнял голову, недалеко стонали и кричали люди, кому-то осколки попали в спину, кому-то оторвало ногу, лежал мёртвый солдат, глядя застывшими глазами в небо.

Габидулла пополз к товарищам. Вот лежит, корчась от боли Мишка-гармонист. Разорванная на части гармонь валяется в стороне. Габидулла подполз к нему.

– Что у тебя?

– В руку ранило, кровища хлещет, – Мишка держал правой рукой рукав на левой руке, пытаясь остановить кровь.

Габидулла, расстегнув шинель, поднял рубашку и оторвал от нательного белья кусок ткани. Стянул руку Мишке.

– Лежи пока! Разберёмся, что дальше делать…, – и пополз дальше.

Раненых и убитых было много. Немецкий лётчик, ещё немного покружив над рассеявшейся колонной, улетел. Кто мог, стали вставать, отряхиваясь от земли и стерни, оглядываться. В живых осталось меньше половины. Часть бойцов лежали раненые. Командир взвода погиб.

«Ещё до фронта не дошли, а уже погибаем, – хмуро подумал Габидулла. – Когда же фашистов бить начнём?»

Он огляделся, люди стояли в растерянности, не зная, что делать дальше.

– Что смотрите? Командуйте кто-нибудь, – сказал Габидулла.

Один из бойцов крикнул:

– Слушай мою команду! Раненых подобрать и погрузить в машину. Отправить в госпиталь. Остальные – вперёд! Шагом марш!

Машина, на которой до этого ехали бойцы, развернулась. В неё погрузили раненых. Грузовик поехал в тыловой госпиталь. Остатки взвода снова двинулись в путь и через несколько часов дошли до расположения части.

Январь 1915 г. Северо-Западный фронт.

Петруша выполнил обещание, брошенное Устинье на прощанье. Сразу после свадьбы он ушёл на фронт. Хотя казаки-первогодки, только поступившие на службу, от мобилизации освобождались. Как ни отговаривали его отец и мать, как ни рыдала молодая жена, Петруша был непреклонен. Он решил, что раз не дали ему жениться на Устинье, так и не жить ему теперь. А на фронте – будь что будет!

Тем более, что газетные сводки радовали. «Оренбургские губернские ведомости» писали, что Российская 1-я армия Северо-Западного фронта разгромила в Гумбиннен-Гольдапском сражении германскую 8-ю армию, правда газеты умалчивали, что, своевременно не развив достигнутый успех, Российская армия потеряла результаты сражения, завоёванные с таким трудом.

И вот он уже там, где вершилась история России. Восточно-Прусская операция 1914 г. завершилась для российских войск крайне неудачно. Некоторые успехи были достигнуты на Юго-Западном фронте. В ходе Галицийской операции, которая охватила около четырёхсот километров фронта, нанесли тяжёлое поражение австро-венгерской армии, заняли Галицию и вышли в предгорья Карпат. И опять развить достигнутый успех из-за отсутствия стратегических резервов командование Юго-Западного фронта было не в силах. К этому времени были истрачены и разворованы интендантами материальные запасы. На Восточно-Европейском театре военных действий бои пока продолжались. В Варшавско-Ивангородской операции российская армия отразила удар германских войск западнее реки Висла, затем перешла в контрнаступление и отбросила противника на исходные позиции. В Лодзинской операции была сорвана попытка врага разгромить российские войска на территории Царства Польского. Но в декабре 1914 г. из-за больших потерь, понесённых обеими сторонами, и истощения материальных запасов активные боевые действия на Восточном фронте также временно приостановились.

Петруша вместе со старшими односельчанами попал на Северо-Западный фронт. Долго туда добирались в военном поезде, он постоянно присматривал за своим конём, на всех остановках приносил ему воды и подкладывал сена, хотя дежурные казаки отгоняли его, чтобы не мешал. Вскоре прибыли на место дислокации. Петруша первым делом побежал проверять коня. С Огоньком всё было нормально. Начались долгие дни тренировок. И хотя на сборах он уже кое-чему научился, всё же многое узнавал впервые.

Лёжа на стрельбище среди других солдат, он распластывал свои длинные ноги по снегу, опершись на один локоть, прицеливался и, затаив дыхание, нажимал на курок. Пули не попадали в самое «яблочко», зато ложились кучно, почти в середину мишени.

Вместе с другими солдатами отрабатывал Петруша и удары штыком по мешкам с соломой. Ударял мешок машинально, но в голове мелькала мысль: а сможет ли он вонзить лезвие штыка в живое тело?

Петрушей его никто из новых товарищей не звал. Величали Петром Ивановичем, несмотря на то, что Петруша был младше многих из них. Но мужики, многие из которых вышли из крестьян и рабочих с уральских заводов, уважали его за грамотность и серьёзную натуру.

Петруша никогда не играл с ними в карты, предпочитая читать книги или писать домой письма. Некоторые мужики просили его и им помочь написать письмишко домой, и Пётр Иванович с удовольствием брался за перо, подсказывая товарищам, что можно написать родным.

Вот и сейчас Петруша лежал на своём соломенном матрасе и перечитывал письмо. Целая пачка неотправленных писем скопилась у него под матрасом. Пока не было возможности отправить почту. И были ещё письма Устинье, которые так и лежали, он перечитывал их, писал новые, но так и не решался отправить.

«Здравствуй, милая моя Устюша! Душа моя, радость моя! Как же я скучаю здесь без тебя.

Служба идёт своим чередом. На фронте пока затишье. И немец немного прижал хвост. Дали мы ему жару! Конечно, и нам досталось, что уж тут говорить. Не всё получилось у генералов, как задумывалось, много нашего брата полегло в сражениях.

Здесь зима, Устюша, совсем другая. Снега совсем мало, поля голые стоят. Как я скучаю по нашим сугробам, по ледяным горкам, даже по нашим буранам и метелям скучаю. Здесь ветра такие злые, пронизывают до костей, словно и нет никакой шинели.

На Рождество батюшка Иннокентий служил здесь молебен, здесь в полевом лагере есть молельный дом, многие туда ходят помолиться, поставить свечку за здравие родных и близких да за упокой товарищей погибших.

Так и идут день за днём, а всё без тебя, Устюша. Ты уж прости меня. Не смог я отца ослушаться. Ну да что теперь говорить. Ты не жди меня, выходи замуж, я уж, наверное, отсюда не вернусь…»

Петруша ещё раз перечитал письмо, немного подумав, свернул его и положил вместе с другими письмами под матрас. Он хотел немного поспать, но Спиридон, который сидел рядом с мужиками, играющими в карты, кашлянув в ладонь, спросил:

– А что, Пётр Иванович, не слыхать, почему мы так долго топчемся на месте-то. Что отцы-командиры говорят?

Петруша присел на кровати и потянулся. Как бы попроще мужикам объяснить всю сложность обстановки на фронте.

– Вот хотели наши генералы немца с двух сторон зажать в клещи, – начал он рассказ, показывая руками, словно в театре, ход военных действий.

Мужики заинтересовались. Отложили карты, прикурили свои «козьи ножки» и навострили уши.

– Одна наша армия пошла слева от Мазурских озёр, а другая справа. Они должны были ударить немцу по флангам и разгромить его. И француз бы помог сзади, тоже пинка бы немчуре дал.

– Что ж не получилось-то? – ухмылялись мужики.

– Так немец тоже не лыком шит оказался. Одной армии заслон поставил на пути, задержал её, а на другую напал со всей прыти, так что пришлось нам драпать самим. Да вы и сами это знаете лучше меня, много ваших товарищей там полегло. Я ведь позже прибыл.

– Так что теперь-то? Будем наступить али нет? – не унимались мужики.

– Как генералы решат, так и будет. А нам – как прикажут, так и сделаем.

Петруша снова сделал попытку прилечь, но мужики не отставали.

– Оно-то понятно. Но хотелось бы домой вернуться, к семье родимой.

– Кто вернётся, а кто и сложит головушку на чужой стороне, – вздохнул Петруша.

Он вспомнил об обереге, который возвратил Устинье. Здесь бы он ему пригодился. Ну да что теперь сожалеть. Что сделано, не отменишь. Петруша встал с кровати, снял шинель, повесил её на гвоздик, торчавший из стены. Пыльная шинелька его выглядела уныло. Он оглянулся. Как всё же подтянуто и справно выглядят мужички. Шинели у них всегда вычищены, ни соринки, ни пылинки.

Петруша вздохнул, взял щётку и стал чистить одёжку. В самом низу подола он нащупал что-то твёрдое. «Опять что-то под подклад завалилось, – подумал он. – Надо зашить, наконец, эту дырку в кармане».

Петруша сквозь толстую ткань пощупал предмет. Непонятно, что это. Чуть подпорол ножичком край подклада, сунул руку. Нащупав маленькую вещицу, достал её. И оторопел. В руках его был тот самый оберег, который он возвратил Устюше при расставанье. Но как он мог снова к нему попасть?

Петруша призадумался. И вспомнил. Тогда на окраине, когда его провожала семья, и он стоял, обняв матушку, кто-то толкнул его. Оглянувшись, Петруша увидел тогда только спину удалявшейся Наташки, работницы Ерёминых. Подумал, что торкнула она его плечом от обиды, что бросил Устинью. А она видно успела сунуть ему в карман этот оберег. Значит, всё же любит его Устюша по-прежнему! «Вернусь с войны, уговорю Устюшу, уедем вместе куда-нибудь, – подумал он.– Вот только бы вернуться живым! Ну дай Бог Николай Чудотворец защитит!»

Июль 2021 года. Посёлок в Нагайбакском районе

Алёне снова снился тот же сон. Она приходит за матерью, которую должны выписать из больницы. Вот она стоит в своём сером плаще, повязав на голову платок. Мама тянет к ней руки, делает шаг и оседает, словно ей становится плохо. Алёна бежит к матери, хочет подхватить её, удержать. Но мамы уже нет. Только пустой больничный коридор.

Алёна проснулась. Вздохнув, присела на кровати. Сон этот снился ей уже больше года. Она ходила церковь, поставила свечку за упокой души матери, провела в годовщину смерти, как и положено, поминки. Но мама всё снилась и снилась.

– Что-то не так может мы сделали? Может на что-то обижается мама? – думала Алёна, прибирая постель.

Был выходной, на работу идти было не надо, и Алёна, подоив корову, занялась домашними делами. Митя тоже проснулся и вышел в сарай покормить поросят, напоить корову и телят. Алёна вскипятила чайник и стала печь оладушки. По маленькому телевизору, стоявшему на холодильнике, показывали новости.

– Десятки беженцев с Украины прибывают в Россию, всех их размещают во временные пункты пребывания, – рассказывал диктор.

Алена глянула на экран. Мелькали кадры мамочек с детьми, сидящих на кроватях, вот пожилая женщина испуганно смотрит в экран. Алёна вздрогнула. С экрана телевизора на неё смотрела мама!

– Как такое может быть? Митя! Бабушку показывают!

Зашедший из сарая Митя подумал, что мама сошла с ума. Ну какая бабушка, она же умерла.

Диктор ещё что-то говорил про беженцев, которых расположили в студенческих общежитиях Ростова-на-Дону. А Алёна села на стул и плакала.

– Она! Это была она!

– Мама, ну как это может быть? Сама подумай, – Митя пытался успокоить Алёну. – Тебе, наверное, показалось, просто похожая женщина. Бабушки они все, как платочек наденут, похожи.

– Нет, это была она! – настаивала Алёна.

– Давай в интернете этот выпуск передачи найдём и снова посмотрим, – предложил Митя. Он был уверен, что его мать, конечно, ошиблась, и сейчас он ей это докажет.

Митя достал свой телефон и поискал сайт канала, на котором прошли эти новости. Нашёл нужное видео.

– Ну вот, сейчас посмотрим.

Зазвучала громкая заставка новостей. Появилась диктор на экране. Вновь послышались слова:

– Десятки беженцев с Украины прибывают в Россию, всех их размещают во временные пункты пребывания.

Кадры беженцев, ещё кадры. И вот она – та бабушка. Митя с удивлением глядел на экран телефона. На него смотрела живая и здоровая его бабушка Полина.

Он растерянно посмотрел на мать, не зная, что сказать.

– Ну, я же говорила!

– Но как такое может быть? Может, просто очень похожа? Может у неё была сестра? – предположил Митя.

– Нет, бабушка была единственной у родителей.

– Говорят, у каждого человека в мире есть двойник. Вот и эта бабушка просто похожа на нашу бабу Полю.

Алёна с сомнением посмотрела на сына. В глазах её загорелся огонёк.

– Надо ехать туда!

– Куда? – не понял Митя.

– В Ростов, туда, где эти беженцы.

– Зачем? – пытался отговорить Митя. – Ну, приедешь ты, увидишь чужую бабушку и что?

– Она осталась одна, и мне без мамы очень плохо, я привезу ей к нам! – решила Алёна.

Митя только пожал плечами. Если уж мама что-то задумала, то отговаривать её бесполезно.

Октябрь 1941 г. Фершампенуаз.

Федосья помыла несколько крупных картофелин и положила их в чугунок. Поставила в русскую печь, которую только что растопила. В дом забежал старшенький Андрюшка, вывалив у печи охапку дров.

– Вот, мамка. Это на утро. Пусть пока подсохнут около печки.

– Помощник ты мой. Чтоб я без тебя делала!

Младшие Серёжка с Матвейкой, не спросясь у матери, убежали порыбачить, очень уж хотелось мальчишкам покушать рыбки. Речка протекала сразу за огородом, поэтому ходить далеко не надо было. Закинув удочки, они тягали маленьких окушков, предвкушая, какой будет вкусной из них уха.

– А где младшие? – спросила она Андрюшку.

– Да сейчас придут, немного погодя, на речке рыбачат, – махнул рукой Андрюшка.

– Вот ведь шалопаи! Говорила я им воды принести.

Федосья, охнув, присела на табуретку.

– Да принесут, не переживай. Они вёдра с собой взяли, порыбачат немного и принесут.

Андрюшка оглянулся на мать. Федосья, скорчившись, сидела на табуретке.

– Тебе плохо, мама? Что с тобой?

– Да, кажется срок пришёл. Рожу, наверное, сегодня.

– Так в больницу надо, мам, – Андрюшка взял мать за руку.

Федосья привстала, пошла в кровати, стоявшей в горнице.

– Раньше сами все рожали и ничего, а теперь всё в больницу, да в больницу!

Андрюшка кинулся за ней.

– Так давай я врача приведу.

– Так ушёл же Глеб Иванович на фронт, вместе с нашим папкой уходил. Кто там сейчас остался, неизвестно.

Федосья отодвинула наложенные пирамидкой на кровати подушки, оставив одну, и прилегла.

– Давай тогда я тебя в больницу уведу, – настаивал Андрюшка.

– А вдруг я не дойду? Что, потом на улице рожать что ли? – пыталась возразить Федосья.

– Два переулка только пройти до больницы!

– Я и два не пройду, уже прижало меня, – отмахнулась Федосья.

– Тогда мы на тележке тебя повезём!

В дом зашли младшие сыновья.

– Серёга, Матвейка, освободите ту маленькую тележку, на которой мы воду в бидонах возим. Мамку в больницу повезём, – скомандовал Андрюшка.

Мальчишки тут же выбежали на улицу без лишних вопросов. Через несколько минут по улицам райцентра прокатилась интересная процессия – трое мальчишек тащили за верёвку тележку, на которой полусидя-полулёжа стонала Федосья. Вскоре показался домик, где располагалась больница. Подъехав к калитке, мальчишки приостановились. Андрюшка забежал внутрь. Через некоторое время из здания выбежала, всплёскивая руками, одетая в белый халат медсестра.

– Осторожно, давай потихоньку, потихоньку, – она, взяв под руки Федосью, завела её в больницу. На пороге оглянулась:

– Бегите домой. Молодцы! Вовремя доставили! Завтра приходите!

Мальчишки, ещё немного постояли около больницы, заглядывая в окна. А потом побрели домой. На следующий день рано утром пришли снова. Дёрнули дверь, она была закрыта. Андрюшка деловито постучался.

Через некоторое время дверь открылась, в неё выглянула голова медсестры.

– Что случилось?

– Нам бы про мамку узнать, про Федосью Петровну, – спросил Андрюшка.

– Родила ваша мамка! Сестрёнка теперь у вас! Полина! – улыбнулась медсестра.

Братишки радостно заулыбались. Вот ведь как. Сестрёнки у них ещё не было.

– Может, что принести надо мамке?

– Бульон куриный ей бы сейчас неплохо, а то у нас только каши.

– Спасибо, тётя Настя, – мальчишки радостно побежали домой.

Февраль 1915 г. Северо-Западный фронт.

Петруша чувствовал, что обстановка на Северо-Западном фронте ухудшалась. В конце января 9-ая немецкая армия попыталась начать наступление, но их остановила плотная оборона, которую организовали российские войска. После чего было предпринято контрнаступление русской армии, но Мазурские озёра снова стали непреодолимой преградой для российских войск, их снова зажали между ними.

В одном из боёв Пётр потерял коня, и теперь вместе с пехотинцами залёг в окопах. Шинелишка не спасала от разыгравшейся сильной метели. Но согреться было негде, надо было оборонять занятый рубеж.

– Что ж такие окопы неглубокие-то вырыли, ведь даже во весь рост не встанешь, – думал Петруша. – Приходится на корячках передвигаться, чтобы не схватить пулю в лоб.

Несмотря на сильную метель две германские армии начали наступление. Петруша наблюдал, как приближаются серые фигурки германских солдат, на головах которых блестели остроконечные каски.

– Без команды не стрелять! Подпускаем поближе! – крикнул командир.

Петруша передёрнул затвор и, прижав щеку к прикладу, прицелился. Но германцы, не доходя до наших позиций, залегли, словно чего-то ждали. В российских окопах тоже ничего пока не предпринимали. Наступила тишина.

И вдруг гулкий свист раздался в воздухе. На окопы полетели тяжёлые ядра снарядов, которые с грохотом разрывались от удара с землёй. Одно, другое, третье, десятки пушечных ядер обрушились на позиции российских солдат. С грохотом разлеталась земля и разорванные взрывами тела. Артиллеристы работали чётко, направляя снаряды прямо в окопы. Мужики пытались спрятаться, вжаться в землю, но это не помогало, ядра настигали их везде. Многие уже держались за голову и кричали, получив контузию, ещё больше было тех, кто сразу погиб, ничего не успев почувствовать.

Петруша подумал, что находится в аду. Не так он представлял себе эту войну. Думал, будет стрелять из винтовки, убивая врага, бодро скакать на коне в атаку с криком «Ура!». А война – это кровавые тела его товарищей, которые только что шутили рядом с ним.

– Отступаем! – крикнул офицер.

Петруша оглянулся, надо ли кому-то помочь. Но не увидел рядом живых. Надев на плечо винтовку, стал выбираться из окопа. Хлестал по щекам сухой колючий снег. Теперь вой метели был заглушён воем снарядов, которые продолжали падать на российские позиции. Петруша хотел привстать, но рядом засвистели пули, и он, упав на снег, перемешанный с землёй, стал ползти. Огибая воронки от снарядов, оглядывался по сторонам, невдалеке двигались параллельно с ним несколько солдат. Некоторые тащили раненых.

Петруша увидел, как впереди пытается ползти раненый солдат. Это был Яшка-гармонист, который никогда не расставался со своей «Тальянкой», он и сейчас её пытался тащить, накинув ремешок на плечо вместе с винтовкой. Но ползти не получалось. Потому что левую руку Яшки оторвало снарядом. Извиваясь и крича от боли, он пытался отталкиваться другой рукой, но мешали гармошка и винтовка. Петруша подполз к нему.

– Брось ты гармошку, Яшка, – Петруша пытался помочь товарищу. – Давай я тебе руку перетяну, а то кровью изойдёшь.

Петруша, вытащил из кармана платок, разорвал его на две части, которые связал друг с другом, получилась небольшая верёвка, которой он стянул Яшке руку. Приподняв товарища, он перехватил его здоровую руку, перебросив себе через плечо, и потащил Яшку. Пули так и свистели около них, то тут, то там раздавался грохот снарядов. «Только бы выжить!» – подумал Петруша. Кругом были разбросаны исковерканные взрывами тела солдат, попадались и части тела. «Вот и нашли пристанище солдатушки на чужбине»,– подумал Петруша.

Громкий взрыв прервал его печальные мысли, он раздался совсем рядом, и взрывной волной их свалило в чёрную воронку. Острая боль пронзила ногу, в глазах потемнело, и Петруша потерял сознание.

Очнулся он уже в госпитале. Страшно болела нога. Петруша приподнялся на локтях, огляделся. Кругом кровати. Лежат перевязанные солдаты. Кто-то спит, кто-то тихонько стонет. Подошла сестра милосердия в белом платке.

– Очнулись, Пётр Иванович. Всё уже позади. Жить будете! – ласково сказала она, присев на край кровати.

– Пить хочу! – только и смог произнести сухими губами Петруша.

Девушка пошла к стоявшему между кроватей баку с водой и, зачерпнув воды в железную кружку, подошла к Петруше. Приподняв ему голову, тихонько поднесла кружку к губам. Петруша жадно глотал холодную воду, пытаясь напиться впрок.

– Где я? Что с товарищами? Что с Яшкой? – схватил он за рукав сестру милосердия.

– Яшка – это который гармонист? Посекло его осколками сильно, не выжил. Много полегло твоих товарищей, – вздохнула медсестра.

От девушки Петруша узнал, что своей смертью Яшка спас его. Когда взрывная волна свалила их в воронку, Яшка упал прямо на Петра, и все осколки вонзились в него, изрешетив спину гармониста. А Петруше раздробило кость на ноге.

– Вот пришлось Вам, Пётр Иванович, из-за этого ногу ампутировать, – показала медсестра на край кровати.

Петруша снова приподнялся на локтях, посмотрел на ноги. Вернее на то, что он них осталось. Вместо правой ноги был провал на кровати.

– Как же так? Ведь она болит у меня! – Петруша не хотел верить в случившееся.

– Так бывает. Как будто болит, а на самом деле нет уже ноги Вашей.

Петруша устало откинулся на кровати. По лицу его побежали слёзы.

«Как же так? Ведь он хотел воевать за Россию, как же теперь без ноги воевать? Что же делать теперь?»

Петруша представил как его, такого вот теперь ущербного, отправят домой. «Навоевался»,– будут судачить в селе. А что скажет молодая жена, которую он бросил сразу после свадьбы, уйдя на фронт? Сестра милосердия взяла его за руку.

– А Вы письмо напишите родным, а то они беспокоятся, наверное.

– Да! Напишу! Может, обрадуются, что живой, – ухватился за мысль Петруша. – Только вот посплю чуток, уж больно утомился.

Петруша попытался повернуться на кровати, но боль в отрезанной ноге сковала его. Сестра милосердия помогла ему, потом поправила одеяло и пошла к другим солдатам. А Петруша почти сразу уснул тяжёлым сном.

Июль 2021 г. Ростов-на-Дону.

Ростов-на-Дону встретил Алёну гулким шумом транспорта. Проходя по длинному коридору сектора прибытия аэропорта, она, везя за собой сумку на колёсиках, видела в окне огромные лайнеры, выкатывающиеся на взлётную полосу. Вот и выход. Назойливые таксисты, предлагающие «почти бесплатно» отвезти по любому адресу.

Во время полёта Алёна всё думала, с чего ей начать поиски. Билет она взяла в один конец, так как не знала, сколько времени займут поиски этой неизвестной бабушки. Поэтому на всякий случай предупредила и на работе.

Сначала хотела пойти в офис телеканала, по которому показали эти новости. Но потом передумала. Журналисты прицепятся к ней, им захочется снять продолжение сюжета. А огласка пока не входила в планы Алёны. Вдруг бабушка не захочет ехать на Урал. Может она вообще уже переехала к каким-нибудь родственникам.

Уже в аэропорту пришла идея. Общежитие! Ведь в сюжете сказали, что беженцев разместили в общежитии университета. Посмотрев в интернете высшие учебные заведения города, Алёна остановила выбор на Донском государственном университете. Это был самый крупный ВУЗ города, решила ехать туда.

Центр города благоухал многочисленными клумбами. Разноцветные астры, циннии и колеусы разных цветов и сортов делали город ярким и праздничным. Около университета слонялись стайками абитуриенты и их родители, шёл приём документов на поступление. Видимо поэтому охранник у входа не обратил на неё никакого внимания.

Широкий холл также был полон людей. Алёна прошла по коридору, обдумывая, к кому бы обратиться. Она увидела, как навстречу идёт солидная пожилая женщина в строгом тёмно-синем костюме.

– Здравствуйте, извините, пожалуйста, Вы не могли бы мне помочь?

Женщина приветливо улыбнулась.

– Вам в приёмную комиссию? Это Вы уже прошли, вернитесь назад, вот в том кабинете, – показала рукой строгая старушка.

– Нет. Понимаете. Я приехала с Урала. Я по телевизору увидела сюжет про беженцев, которых разместили в общежитии. Там я увидела одну свою знакомую, – Алёна решила немного соврать, чтобы её история не показалась людям странной.

Преподавательница задумалась.

– Не знаю, чем могу Вам помочь.

– Может, подскажете, к кому обратиться.

Старушка ещё раз задумалась.

– Поднимитесь на второй этаж, спросите Валерия Петровича.

Поблагодарив женщину, Алёна направилась к лестнице. Широкие мраморные ступеньки лестницы окаймляли массивные перила. Она поднялась на второй этаж. В коридоре было пусто. У кого же спросить? Алёна пошла по коридору. Пыталась открыть одну дверь, закрыто. Заглянула в другую. В кабинете за офисным столом сидела девушка в белой блузке.

– Здравствуйте. Не подскажете, как мне найти Валерия Петровича?

– Вы по какому вопросу? – подняла на неё взгляд блондинка.

Алёна снова рассказала то, что только что пересказывала пожилой преподавательнице. Блондинка в блузке задумалась.

– У него сейчас совещание. Как закончится, я спрошу. Подождите пока.

– Можно мне здесь присесть? Устала с дороги, – попросила Алёна.

– Хорошо, – блондинка предложила чай. И хотя Алёна очень стеснялась, всё же согласилась. Ведь она со вчерашнего дня ничего не ела. «Надо было в кафе зайти, перекусить, – подумала Алёна. – Что, спрашивается, понеслась сломя голову в этот университет». Она тихонько пила чай, взяв из вазочки пару конфеток. Блондинка, не обращая внимание на неё, стучала по клавиатуре своего компьютера.

Через некоторое время из двери кабинета стали выходить какие-то люди. Большинство из них были преклонного возраста. «Наверное, тоже преподаватели», – подумала Алёна.

Когда все вышли, блондинка зашла туда. Через минуту вышла и пригласила Алёну:

– Заходите, Валерий Петрович освободился.

В кабинете её встретил седовласый старичок. «Что тут все такие старые-то. Видно некому совсем работать. Молодёжь не идёт сюда, наверное, в бизнес подаётся», – подумала Алёна. И уже в третий раз рассказала свою историю.

– Так Вы с Урала из-за этого приехали? – удивился старичок. Валерий Петрович побарабанил пальцами по столу.

– Ксения Андреевна, пригласите, пожалуйста, Ивана Дмитриевича, – сказал он в селектор, стоящий на столе.

– Хорошо, – прошуршал прибор голосом блондинки.

Через несколько минут в кабинет зашёл ещё один мужчина. Иван Дмитриевич выглядел лет на сорок. «Хоть молодые тут всё же есть», – подумала Алёна.

– Вот Алёна Фёдоровна приехала издалека и хочет найти свою знакомую среди беженцев. Помогите ей, проедьте по общежитиям.

– Хорошо, Валерий Петрович, сделаем.

Они вышли вместе и сели в стоявшую на стоянке университета какую-то дорогую иномарку. Машина тихо тронулась, выехала на проспект, и они поехали.

– Общежитий у нас много, но беженцев размещали только в трёх, – рассказал Иван Дмитриевич по дороге.

Машина ехала в потоке автомобилей, Алёна глядела в окно, рассматривая красивый город. Многочисленные клумбы поразили её. Все улицы были украшены ими. «Почему у нас нельзя так сделать, – подумала она.– Ведь все сажают в палисадниках цветы. А районный центр зарос в сорняках…»

Машина, перестроившись, свернула на светофоре и затем въехала в квартал. Подъехав к семиэтажному зданию, припарковались недалеко от входа. Вахтёрша на входе приветливо поздоровалась с Иваном Дмитриевичем.

– Это со мной, – пояснил мужчина на её вопросительный взгляд. – Покажите, пожалуйста, где размещены беженцы.

Уже втроём с вахтёршей они прошли на второй этаж.

– Их тут много. Всех будете смотреть? – спросила вахтёрша.

– Да, нам надо найти знакомую Алёны Фёдоровны.

– Так может, есть фото? Так было бы проще найти? – старушка вопросительно посмотрела на Алёну. Немного помявшись, Алёна достала фото своей мамы.

– Так это наша Гавриловна, у неё вся семья погибла, а внук на фронте.

У Алёны затрепетало сердце. «Неужели всё так просто? Неужели она её нашла? И что теперь она ей скажет при этих чужих людях? Она даже имени этой бабушки не знает», – Алёна растерянно посмотрела на сопровождавших.

– А можно я одна к ней зайду, без вас? – она посмотрела умоляюще.

– Конечно. Мы подождём, – согласился Иван Дмитриевич.

Они подошли к старой деревянной двери, выкрашенной коричневой краской. Иван Дмитриевич и вахтёрша остались стоять, а Алёна приоткрыла дверь. И оторопела. На кровати сидела её мама…

Октябрь 1941 г. Артёмовск.

Немецкие полчища всё продвигались к Артёмовску. Многие жители уже покинули город. Взвод Габидуллы окопался на окраинах.

– Говорят, шибко зверствует немчура в наших деревнях, – прислонившийся к стенке окопа рядом с Габидуллой Степан Фомичёв закурил папироску, скрутив «козью ножку» из клочка газеты. – Жгут, говорят, целыми деревнями, людей заживо сжигают, расстреливают.

– Значит надо остановить гада, – рассудительно заметил Габидулла.

– Так-то оно так, – вздохнул Степан. – Побыстрее бы эту гадину фашистскую придушить и по домам.

Габидулла, осторожно подняв голову, посмотрел над окопом. Пока немцев не видно было. Но командир сказал, что скоро будут их атаковать. А каждая немецкая атака начиналась с артподготовки. Немцы лупили снарядами по советским окопам, и выжить удавалось не каждому. Вот и в этот раз раздался свист снарядов, а затем грохот взрывов.

– Всем в укрытия! – раздалась команда.

Солдаты набились под бревенчатые перекрытия, которые тоже не всегда спасали от обстрела. Если от осколков они ещё могли защитить, то прямое попадание снаряда разбивало брёвна перекрытия, и тогда погибали все, кто под ним находился. Сзади окопов торчали сухие поломанные снарядами деревья, а за ними чернел домами в нескольких километрах Артёмовск.

Почти полчаса продолжался этот миномётный обстрел. Снаряды ухали то здесь, то там. Габидулла вместе с другими солдатами сидел в укрытии.

– Танки! – услышал он сквозь грохот снарядов.

Габидулла выполз из укрытия и подошёл к краю окопа. Приподнявшись, он увидел, как вдалеке ползут к ним серые железные чудища. «Куда ж против такого с винтовкой», – подумал он.

– Товарищ командир, может гранат взять побольше.

– Есть гранаты, Габидулла. Раздадим.

Через некоторое время всем раздали по несколько штук. Габидулла, как и другие, связал по три в одну связку, чтобы уж точно пробить броню. Танки приближались.

– Подпускаем поближе. Кидайте, когда к самым окопам подойдут, – крикнул командир. – Да и артиллерия нас обещала поддержать.

Пока бойцы, прицеливаясь, стреляли по пехоте, что шла рядом с танками, солдаты в серо-мышиной форме прятались за движущимися к советским окопам танками. Некоторым всё же удавалось попасть, и гитлеровцы падали на мёрзлую землю ничком.

Габидулла пытался посчитать танки. «Двадцать.. Двадцать пять.. А нас тут сколько осталось после бомбёжки… на каждого по два танка приходится».

Рядом снова расположился Степан, приготовил гранаты, положил винтовку на край окопа. Раздались выстрелы наших орудий. Артиллеристы не подвели, стали стрелять по подходившим танкам. Но немецкие танки стреляли в ответ, и вскоре гул орудий прекратился, видно попали во все наши артиллерийские расчёты.

«Ну, теперь наша очередь», – подумал Габидулла. Он устроился поудобнее, уложив винтовку в небольшую ямку, прицелился и выстрелил. Никто из немцев не упал. «Промазал», – с досадой подумал Габидулла. Следующий выстрел был более удачным. Так стрелял Габидулла, пока немцы не подобрались совсем близко. Он осторожно выполз из окопа и пополз прямо к танкам.

– Куда? Не было команды! – пытался остановить его Степан. Но Габидулле это не помешало. Он тихонько полз навстречу грохочущей машине. Стальная махина приближалась.

– А вот получи, шайтан! – размахнувшись, кинул связку гранат. Гулко ударившись о броню, гранаты взорвались. Танк загорелся. Из него стали выпрыгивать немецкие солдаты.

Габидулла ожесточённо стрелял по ним. И тут пуля, свистнув, ударила ему в плечо. Он потерял сознание.

Очнулся Габидулла от того, что кто-то легонько пинает его сапогом в бок. Он открыл глаза. Прямо над ним стояли несколько немцев. Раздался гортанный немецкий голос. Они что-то кричали ему, пиная в живот.

«Что они от меня хотят? – не понимал Габидулла. Вокруг лежали убитые солдаты. Дымились подбитые немецкие танки. – Неужели сдали Артёмовск?» Немец снова пнул его.

– Русский швайн, вставай! – крикнул рыжий немец.

Габидулла тяжело поднялся, плечо его ныло, из раны сочилась кровь. Он расправил плечи. Немцы немного отшатнулись от него. Ткнув прикладом в спину, повели куда-то.

«Может раскидать их всех и убежать», – думал Габидулла. Он огляделся, по всему полю ходил немцы, они пристреливали тяжелораненых советских солдат, искали своих выживших. «Нет, не успею, везде они уже». Широкими шагами он шёл впереди немцев. Через некоторое время зашли в лесополосу. «Тут можно попробовать», – решил Габидулла. Он уже приготовился развернуться и отобрать у немца автомат, как раздались выстрелы.

Немец, шедший за ним, упал. Остальные стали стрелять по сторонам. Габидулла выхватил у одного автомат и выстрелил в оставшихся немцев. Из-за деревьев к нему подошли мужики.

– Что ж такой шустрый, а в плен сдался? – спросил мужичок в серой фуфайке.

– Раненый я, без сознания был.

– Пошли с нами, – приказал мужичок.

– А вы кто? – спросил Габидулла.

– Ополченцы мы, защищали город вместе с нашими.

– Так наши отступили? – спросил Габидулла.

– Несколько часов назад отошли те, кто уцелел, многие погибли. А мы вот будем партизанить.

Через некоторое время ополченцы остановились. Оглядевшись по сторонам, раскидали ветки с земли, приоткрыли люк.

– Залезай за нами, – скомандовал старший. Габидулла едва втиснулся в него, пополз по узкому проходу.

Ползли долго. Габидулла прикинул, что этот узкий тоннель длился несколько километров. Наконец вдалеке забрезжил свет. Они очутились в огромной пещере. И стены её, и пол, и потолок – всё было из соли.

– Вот наши соляные копи. Немцы ещё сюда боятся сунуться. Здесь мы и прячемся, – сказал мужичок в фуфайке. – Ну, будем знакомиться – Афанасий.

– Габидулла, – он протянул руку, придерживая рану левой рукой.

– Какое имя странное. Татарин что ли? – удивился Афанасий.

– Ага.

– Тяжело запомнить. Давай мы тебя Гаврилой будем кликать? – предложил партизан.

Габидулла вздохнул. И в колхозе его звали то Геной, то Гаврилой, никак не хотели запоминать имя.

– Ну ладно, – кивнул он.

– Пошли, перевяжем тебя.

Март 1915 г. Северо-Западный фронт

Из-за плохой погоды и болотистой местности продвижение было затруднено, но оснащённые танками немцы постепенно оттесняли российские войска. За последнюю неделю германцы продвинулись ещё почти на сто километров, значительно отбросив русские войска и улучшив свои позиции.

Отступление русской армии было очень катастрофичным, многие солдаты попали в плен. Окружённый противником капитулировал 20-й корпус, где проходил службу и Петруша. Но Пётр Иванович был уже в тылу, в полевом госпитале в Малороссии.

Лечение продолжалось. Нога заживала очень медленно, беспокоили фантомные боли, как будто мышцы уже удалённой ноги кто-то разрывал щипцами. Петруша скрипел зубами, стонал. Первое время ему давали морфий, который прописал врач. Но через некоторое время обезболивающее отменили, и приходилось терпеть.

– Почему мне нельзя снова поставить укол? – спрашивал Петруша проходившую мимо сестру милосердия.

– Врач не велел. Ваша нога уже заживает, – мило улыбнулась девушка.

– Но она сильно болит! Я не могу спать по ночам! – почти кричал Петруша.

– Ну что Вы, Пётр Иванович, расклеились. У Вас ещё не такое тяжёлое ранение. Посмотрите, с какими страшными ранами здесь солдаты лежат. И ничего, не жалуются.

Петруша вздохнул. Конечно, она права. Солдаты были очень терпеливы и почти никогда не жаловались на боль. Лишь просили сестричек попить. Все они были перевязаны застиранными жёлтыми бинтами, многие лишились рук, ног, но никто не жаловался на судьбу.

Петруша пытался почитать, но пульсирующая боль в ноге не давала покоя. Он достал оберег из кармана и посмотрел на него.

– Николай Чудотворец, дай мне силы пережить эти страдания! – прошептал он. Строгое лицо Николая Чудотворца смотрело на него с маленького кулона.

Петруша вздохнул и взял с тумбочки лист бумаги, достал из кармана маленький карандашик. Много писем написано этим огрызком карандаша. Не все из них отправлены. Надо написать ещё. Известить родных о ранении.

«Здравствуйте, дорогие мои родные, папенька, матушка, и дорогая моя жена Мария Прохоровна!» Петруша не хотел называть жену ласково Машенька и всегда обращался к ней по имени-отчеству.

«С приветом к вам ваш сын и муж Пётр Иванович. Как вы там поживаете? Все ли живы-здоровы? Что нового в станице?»

Петруша погрыз кончик карандаша, думая, что бы ещё спросить. Но в голову ничего не приходило.

«Как там нынче весна, батюшка? Хватит ли семян на посев?» – написал он после некоторых раздумий.

«Здесь на фронте дела не очень важные. Враг наступает, не даёт нам продыху. Война становится всё ужаснее. Удушливые газы, огнеметатели, минные поля, а эти наводящие страх аэропланы! И всё это у германцев. А что же у нашей, российской армии? С прискорбием можно сказать, что техника и организация нам никогда не давались, и оснащены мы куда хуже. В соседней дивизии опять беспорядки и опять расстрелы. Но пехота сейчас никуда не годится; необученная, неспаянная и трусливая, она всё меньше и меньше выдерживает натиск немецких ударных батальонов. Если наши казачьи части ещё как-то держатся, то в пехоте совсем упадочные настроения. В такой ситуации продолжение войны становится почти что невозможным».

Петруша снова задумался. Как же написать про ранение? Ведь это будет большой удар и для родителей, и для жены. А нужен ли будет он ей, когда Мария узнает, что он стал беспомощным инвалидом?

Он стучал карандашом по листку, подбирая слова. Но ничего не приходило в голову. «Так и напишу, как есть, что ж теперь делать. Шила в мешке не утаишь». Петруша устроился на кровати поудобнее и снова взялся за письмо.

«Вот последнее сражение стало разгромным для нашей бригады. Артатакой германцы разбомбили почти все позиции. Мало кто остался жив. Вот и меня задело. Лежу сейчас в госпитале полевом после ранения. Снарядом мне размозжило ногу, пришлось её ампутировать».

Петруша представил, как читают эти слова его родные. Матушка заохает, вскрикнет жена, а батюшка опустит голову.

«После того как рана заживёт, отправят меня домой», – продолжал писать Петруша. Он написал ещё несколько пожеланий родным и, сложив письмо в конверт, отдал проходившей мимо сестричке.

Неподалёку разговаривали мужики. Они обсуждали какую-то необычную церковь.

– Разве может храм быть под землёй? Это же богохульство – устраивать храм там, где людей хоронят! – возмущался Василий Сидоров, сидя на своей аккуратно заправленной кровати.

– Так не земля там! Соль! Из соли и церковь возведена! – доказывал ему Михей Долганов.

– Но ведь, если так рассудить, всё равно под землёй! – не соглашался Василий.

– Про что это они спорят? – спросил Петруша лежавшего рядом солдата. Он прослушал начало спора, но ему очень хотелось узнать, что это за чудо обсуждают его товарищи.

– Да храм тут есть один диковинный. Построили его в соляной пещере. Тут же в Брянцевке везде соляные копи, соли добывают так много, что говорят, не только по России продают, но даже за границу, в Европы возят.

Про соляные месторождения в Малороссии Петруша что-то слышал мельком, но про храм узнал впервые.

– Михей, расскажи-ка, братец, мне тоже, что там за церковь, – попросил Петруша.

– Я, Пётр Иванович, конечно, сам там не был. Но товарищ, который из шахтёров, сам мне рассказывал, что глубоко под землёй на четыреста аршин в глубину есть храм.

– Вот прям так глубоко?

– Истинный крест! – перекрестился Михей в подтверждение своей правоты. – Четыреста аршин в глубину, никак не меньше!

– Ну и что там?

– Там всё по-настоящему! И стены, и купол церкви, и даже алтарь вырублены из соли. Потому как соль там везде.

– И иконы из соли? – пошутил Петруша.

– Иконы обычные, деревянные, с окладом.

– Так кто же этот храм-то там под землёй додумался построить? – Петруше уже было интересно, узнать побольше.

– Говорят, что это затеяли местные шахтёры, которые соль добывали. Ведь каждому хочется из-под земли домой вернуться. Вот и обустроили в одной из шахт такую церковь, чтобы, отправляясь на дальние выработки, иметь возможность помолиться о благополучном возвращении со смены. Он посвящён празднику Вознесения Господня, вспоминающему, как Христос вознёсся в небо, – закончил довольный собой Михей.

– Да, интересно. Вот бы там побывать…, – задумчиво произнёс Петруша.

– Так вот поправитесь немного, Пётр Иванович, так и посетите.

– Так надо знать, куда идти-то.

– Про неё все тут знают, добрые люди покажут, – Михей был доволен, что такой авторитетный человек ему поверил, глядя на него, и другие солдаты перестали смеяться над Михеем и попрекать его.

Раненые солдаты уже обсуждали что-то другое, а Петруша всё думал про диковинную церковь, которую он решил обязательно посетить.

Июль 2021 г. Ростов-на-Дону

Алёна нерешительно вошла в комнату. Старушка, сидевшая на кровати, с любопытством посмотрела на неё.

– Здравствуйте, – тихо произнесла Алёна.

– Драстуйте, – прошамкала бабушка беззубым ртом.

Алёна уже сейчас видела, что какая-то неуловимая разница отличает эту пожилую женщину от её матери. Но как же она похожа на маму! Она не знала, как же всё объяснить, зачем она сюда приехала.

– А я к Вам! Вот… – Алёна не знала с чего начать.

– Проходи, коли пришла. Только угостить тебя нечем, – бабушка поправила старую выцветшую вязаную кофту.

Алёна осторожно подошла к старушке и села рядом на кровать.

– Понимаете, бабушка. Я Вас по телевизору увидела, Вы на мою маму очень похожи. Вот подумала, может родственники.

Старушка пожала плечами.

– Кто его знает, всяко в жизни бывает, – она поглядела на Алёну, но без всякого интереса. – Да приходили тут какие-то парнишки, снимали на енту камеру. Сказали, по телевизору казать будут. Тока я сама не видела. Значит, показали всё-таки, не обманули.

– Ага, в новостях показали.

Старушка покачала головой.

– А откуда ты приехала? – она снова посмотрела в глаза Алёне.

– С Урала, бабушка.

Старушка испуганно глянула на неё, но промолчала. Алёна почувствовала, что она напряглась.

– Вы что-то знаете? Мы родственники? – продолжала настаивать Алёна. – А зовут-то Вас как? Я ведь и не спросила, извините.

– Галина Гавриловна, – подобрав губы, процедила старушка. Она явно не была настроена откровенничать.

– Ну, пожалуйста, расскажите. Вы ведь что-то знаете. У меня итак никого не осталось. Мама умерла от коронавируса год назад. А тут я Вас по телевизору увидела. Да так Вы на мою маму похожи!

Старушка снова испуганно посмотрела на неё. Вдруг лицо её сморщилось, она схватилась за грудь.

– Ох, что-то плохо мне, позови, дочка, врача.

Алёна выбежала в коридор, где стоял Иван Дмитриевич, вахтёрша к тому времени вернулась на свой пост.

– Иван Дмитриевич, Галине Гавриловне плохо. Вызовите, пожалуйста, скорую.

Через несколько минут в коридор общежития вбежали медики. Глянув на старушку, сразу сделали вывод.

– Срочно надо в больницу, похоже, инфаркт у бабушки. Помогите собрать документы: паспорт, полис.

Алёна растерянно поглядела на Ивана Дмитриевича.

– Она беженка, наверное, без документов. Везите пока, там разберёмся, – сказал он.

– Хорошо, – санитары погрузили бабушку на каталку и докатили до машины.

– Вы поедете с ней? – обратился медбрат к Алёне, которая в растерянности стояла около машины скорой помощи.

– Конечно, – Алёна залезла, села рядом на кушетку и взяла руку старушки. Машина тронулась и с мигалками понеслась по улицам города.

– Вы ей кем приходитесь? Можете заполнить анкету пока по дороге? – спросил медбрат.

– Я племянница, – соврала Алёна. – Но я про неё ничего не знаю, мы не общались. Вот приехала, чтобы навестить, видно бабушка разволновалась из-за этого.

– Да, такое бывает, – кивнул медбрат.

Через несколько минут машина въехала во двор больницы и подъехала к крыльцу здания. Медики уверенными движениями выгрузили каталку из машины и покатили внутрь. Алёна побежала следом за ними. В конце коридора её остановила медсестра.

– А Вы куда? Там реанимация. Туда нельзя. Ждите здесь.

– Сколько ждать? – спросила Алёна.

– Кто ж знает, – развела руками медсестра. – Как лучше станет, Вам скажут. Можете идти домой, пока. Оставьте телефон, Вам позвонят. И вообще, у нас карантин!

– Но навестить потом можно будет? – спросила Алёна.

– Женщина, Вам же сказали – карантин!

Алёна повернулась и пошла обратно по коридору. В приёмном покое она оставила номер своего телефона.

– Позвоните, пожалуйста, как бабушке станет легче, – попросила она.

– Как фамилия? – глянула на неё медсестра приёмного покоя.

– Моя?

– Пациентки! Как её фамилия?

– Ой, а я и не знаю…

– Как же так? Вы же говорите – племянница, – с удивлением посмотрела на неё медсестра

– Да, но я не знаю, как сейчас её фамилия по мужу, она же замуж вышла. Я только девичью фамилию знаю, – соврала Алёна. – А зовут её Галина Гавриловна.

Медсестра недовольно записала телефон на листок.

– Хорошо. Как нам поступит информация, мы Вам позвоним.

Ноябрь 1941 г. Фершампенуаз

Вечерняя луна освещала комнату сквозь замёрзшее окно. Федосья не зажигала лампу, чтобы экономить керосин. Его и так очень трудно было достать. Она кормила грудью засыпающую Полинку. Девчушка чмокала ртом, изо всех сил высасывая из матери жиденькое молоко.

Если раньше Федосья старалась большую часть еды отдать детям, то теперь и сама старалась поесть хоть раз в день, ведь надо было выкормить Полину. Мальчишки всё понимали и сами пытались помочь ей.

Чуть оправившись от родов, Федосья уже стала выходить на работу в колхоз. Надо было зарабатывать трудодни. С малышкой оставались мальчишки. Федосья сцеживала молоко из груди, наливала в бутылку. Но этого было мало. Приходилось кормить кипячёным коровьим молоком.

«Хорошо, хоть с дойки удаётся приносить молоко, – думала Федосья. – Без неё нам не выжить».

Федосья работала в колхозе на зернотоке, целый день ворошила лопатой привезённое на ток зерно. Иногда удавалось пронести горстку зёрен в сапоге или суконной варежке. Но за это могли и посадить. Были уже случаи, когда после обнаруженной председателем спрятанной горсти зерна отправлялись люди в лагеря.

Сегодня Федосья сварила бламык – кашу из протёртых до муки зёрен. Сварила на воде, потому что молока у колхозных коров оставалось совсем мало, надо было их «запускать» к отёлу.

«Вот в январе начнут телиться, будем опять с молоком», – думала Федосья. Полинка уже тихонько посапывала во сне. «Лишь бы моего молока девчонке хватило до отёла коров, лишь бы не пропало». Она старалась пить побольше кипятка, варила компот из сушёных ягод, которые летом насобирали ребятишки.

Федосья подошла к полатям, посмотрела, как мальчишки, укрывшись разноцветными лоскутными одеялами, крепко спали.

Федосья положила Полинку в люльку, подвешенную около кровати, и прилегла. Вспомнилось ей, как поженились они с Габидуллой. Этот щупленький татарин был очень стеснительным и хмурым. Никогда не ходил на вечёрки, а мастерил дома что-нибудь.

– Сходи, Габидулла, с парнями да с девушками пообщайся, – уговаривали его родители.

– Что мне эти пустые разговоры. Я лучше вон табуретку эту поправлю, а то совсем ножки расшатались.

Отец с матерью уже давно махнули рукой. Видно быть сыну бобылём.

Федосья же не была обделена вниманием парней. Многие хотели свататься к ней. Но на вечёрках она давала понять, что их ждёт отказ. Поэтому никто так и не решился позвать её замуж. И её мать тоже вздыхала, что, наверное, не дождётся внуков. Но всё решил случай.

Таким же вот хмурым ноябрьским вечером, когда луна уже освещала окрестности, а на небе зажглись звёзды, Федосья пошла по воду на реку. Она не любила носить на коромысле, всегда просто держала вёдра в руках. Первый тонкий лёд был ещё не так крепок, но около берега хорошо прихватило, и Федосья дошла до большой полыньи на середине реки. Зачерпнула одно ведро, поставила у ног и хотела уже опустить в воду другое ведро, как лёд резко затрещал под ногами, и Федосья очутилась в ледяной воде.

Она барахталась, пытаясь выбраться, но краешек льда всё время обламывался. Одежда отяжелела от воды и тянула вниз. Федосья почувствовала, как погружается в воду с головой. Она успела, приподняв голову, захватить воздуха и пошла на дно. Перед глазами промелькнуло лицо матери. Что ж теперь с ней будет? Какое горе – дочь-утопленница.

Вдруг какая-то сила вынесла её на поверхность. Федосья жадно вдохнула воздух. Кто-то вытолкнул её на лёд. Она упала в изнеможении и попыталась подняться. Вскоре увидела, как на кромку льда вылез какой-то мужик. Он подхватил её на руки и побежал к берегу.

– Куда ты меня тащишь? – только и могла спросить Федосья.

– Домой, куда же ещё, – глухой голос мужика добавил страху.

– Куда это домой? К себе что ли? Ну-ка отпусти меня! Ишь какой нашёлся! – пыталась вырваться Федосья.

– Дура! К тебе домой, доставлю матери. Пусть сама выхаживает.

Мужик действительно принёс Федосью к её дому и, забежав в избу, грохнул с порога:

– Вот забирайте! Ходит по ночам по прорубям! Еле спас!

Мать, всплеснув руками, подбежала и помогла стянуть с дочери мокрую верхнюю одежду.