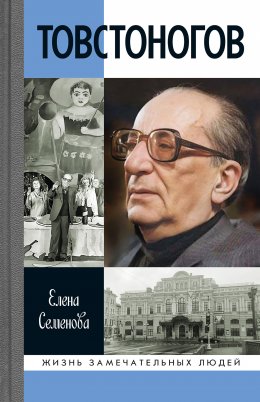

Товстоногов

…самым главным для меня всегда было то, что искусство театра – искусство правды, цель которого – достучаться до совести зрителя.

Народный артист СССР Георгий Товстоногов

© Семенова Е. В., 2025

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025

Предисловие

Иннокентий Смоктуновский, Евгений Лебедев, Олег Борисов, Ефим Копелян, Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Павел Луспекаев, Кирилл Лавров, Владислав Стржельчик… Что за уникальное созвездие имен! Благодаря важнейшему из искусств – кинематографу – они остаются в памяти людей, они продолжают быть любимы уже новыми поколениями зрителей. А вот имя человека, чей гений создал эту неповторимую галактику, все больше стирается из памяти. Его труппа, за исключением «последних могикан», уже ушла вслед за ним в лучший мир. Уходит и поколение зрителей его легендарных постановок. Поколения новые не видели их и не могут представить, каким потрясением были они. И фамилия Товстоногов в лучшем случае ассоциируется у них с названием его театра, носящего ныне имя своего великого руководителя. Что говорить, если в год столетия Георгия Александровича его собственная семилетняя правнучка на вопрос, кем был ее прадедушка, задумалась и ответила, что он, «кажется, тоже был актером»…

Удивительно, но о величайшем театральном режиссёре ХХ века практически не написано книг. Единственной более или менее развернутой его биографией остается вышедшая в 2004 году в серии «Жизнь замечательных людей» книга «Товстоногов» Натальи Давидовны Старосельской. К ней стоит добавить петербургское издание «Георгий Товстоногов. Собирательный портрет: Воспоминания. Публикации. Письма». Прочие же книги и публикации носят характер отрывочный либо посвящены сугубо профессиональной деятельности Товстоногова, его режиссерской школе, преподавательскому методу. В последнем случае авторы опираются на труды самого мастера, в первую очередь на двухтомник «Зеркало сцены», сборник лекций «Беседы о профессии», а также «Беседы с коллегами».

Между тем Георгий Александрович был не только великим режиссером, открывшим и создавшим целую эпоху в истории отечественного театра, но и необычайно яркой личностью с непростой судьбой.

Русский дворянин, отец которого еще до революции занимал высокий пост в Министерстве путей сообщения Российской империи, он родился в Санкт-Петербурге, вырос в Тбилиси и вновь очутился в Северной столице, чтобы сделаться одним из ее бессмертных символов. В детские годы, когда закладывается в человеке все, Товстоногов вобрал в себя богатство грузинской культуры, глубоко постиг культуру русскую, хорошо узнал культуры стран европейских. Он в совершенстве знал французский и немецкий языки, которым обучала его бабушка, воспитывавшая внука «благородным человеком» в дореволюционной традиции.

Отца Георгия Александровича арестовали в 1937-м, потом расстреляли. Как сын «врага народа», он был отчислен с четвертого курса ГИТИСа, но потом восстановлен. В Тбилиси, где начиналось профессиональное становление молодого режиссера, судьба свела его с еще одним «вражеским сыном», с которым пройдут они затем бок о бок всю жизнь, – великим русским актером Евгением Лебедевым, будущим знаменитым Холстомером. Лебедев был сыном священнослужителя. И в том же роковом 1937 году он потерял обоих родителей. Сперва расстреляли отца, а затем и мать. Свою маленькую сестру Евгению Алексеевичу пришлось сдать в детприемник, выдав за случайно найденную на улице беспризорницу. Свой вынужденный «отказ» от нее он не мог простить себе всю жизнь. И когда жена, Додо, как называли ее в семье, утешала мужа, что в его положении иного выхода не было, Евгений Алексеевич отвечал:

– Гога никогда бы с тобой так не поступил.

Гога – это Георгий Товстоногов, а Додо – его сестра, Натела, ставшая супругой Лебедева.

Мог ли Георгий Александрович в самом деле оставить свою маленькую Додо? Как знать, мы не всегда можем предугадать, как поведем себя в экстремальной ситуации. Однако должно отметить, что Товстоногов относился к той замечательной категории людей, которые «своих не бросают». Он не бросал ни своего театра, ни своих актеров (даже тех, кто, как Татьяна Доронина, сами оставили своего мастера), ни своих родных.

В победном 1945 году в семью Георгия Александровича пришла нежданная беда. Ушла из семьи жена, актриса Саломе Канчели. Она оставила мужу двоих детей, младший из которых родился всего лишь за год до этого. Что может руководить матерью, бросающей двоих детей, грудного ребенка? Не станем судить об этом. Мы знаем много примеров легкомысленности отцов, судьба же Товстоногова дает нам пример обратный. Обоих своих мальчиков он вырастил, невзирая на предательство жены. И в этом помогла брату его Додо.

Натела Товстоногова была в ту пору почти еще девочка. Она хотела стать врачом, училась на медицинском, но ради брата и племянников оставила учебу, мечты о собственной карьере, всецело посвятив себя семье, самым родным и дорогим людям. Натела Александровна была истинной хранительницей очага. В этом была сама ее природа, ее предназначение. С братом они были неразлучны всю жизнь. Замужество ничего не изменило. В Ленинграде они жили все вместе: Георгий, Натела, Евгений, сыновья Товстоногова, сын Лебедева и Додо… Позже стал заходить на обед и младший сын Георгия Александровича от актрисы Марии Милковой, первой красавицы Ленинграда 1950-х годов. Натела стремилась, чтобы семья была вместе. В этой удивительной, мудрой женщине словно бы воплотился дух вечной женственности, созидающий неповторимую атмосферу Дома с большой буквы. Несмотря на то что Додо пожертвовала своей «профессиональной реализацией» в пользу семьи, она ни мгновение не была тем, что в Германии именуется «кайзер – киндер – кюхе – кирха». Она была незаменимой частью творческого союза мужа и брата, вместе с ними образуя прекрасное трио, в котором ее голос при возникновении споров играл отнюдь не последнюю роль.

Любовь, красота, просвещенность… Таким был Дом Товстоногова. Этими же понятиями стремился он наполнить свой второй дом – театр. И не случайно спектакли его звали зрителя обратиться к вопросам нравственным и, хотя слово это неупотребимо было в те годы, духовным. Георгий Александрович вывел на сцену «подобие Христа» – князя Мышкина, гениально угаданного им в еще никому не известном недавнем норильском «вольняшке» – Иннокентии Смоктуновском. А затем дал слово… лошади. И мало, наверное, найдется в истории русского театра постановок, которые так пронзительно взывали бы к человечности, как «животная» постановка «Холстомер».

Театр советского времени был не развлечением. Вернее, не только и не столько развлечением, сколько трибуной, амвоном, с которого эзоповым языком (примечательно, что одной из самых известных постановок Товстоногова был «Эзоп») проповедовались некие истины, по которым изголодались человеческие души и которые зритель шел искать в царстве Мельпомены. Театр был явлением не только культурным, но и политическим. Поэтому режиссер, творец был обречен вести постоянную борьбу за свои творения с системой. Были в той борьбе и победы, и поражения… Самое крупное – «убийство» спектакля «Римская комедия» по пьесе Леонида Зорина. Этот спектакль, который так и не увидели зрители, был одной из лучших постановок Товстоногова. Его фактический запрет стал для него настоящей трагедией. Фотографии с репетиций первого и единственного прогона «Римской комедии» Георгий Александрович замуровал в стене своего кабинета…

Парадокс эпохи. «Дети врагов народа», творцы, чье творчество настороженно воспринималось властью, тем не менее становились лауреатами Сталинских, Ленинских и прочих премий и слава их была всенародна. И то была настоящая слава, слава, заслуженная гением и трудом и переходящая в вечность, а не дешевая скандальная популярность на считаные дни…

Георгий Александрович называл себя «запоздалым пижоном». Уже в старости величайший режиссер ХХ столетия, создатель и руководитель великого театра, смог исполнить свою простую человеческую мечту – купить себе собственный «мерседес». У Товстоногова в отличие от нынешних «звезд» не было ни недвижимости за границей, ни особняков, ни роскошных хором. И «мерседес», на котором лихо рассекал он по улицам Северной столицы последние годы жизни, стал единственной его «роскошью». Когда-то цыганка предсказала ему, что умрет он за рулем. Предсказание сбылось. Фисташковый «мерседес» остановился на светофоре, и у его хозяина в одночасье остановилось сердце.

Георгий Александрович Товстоногов, вне всякого сомнения, заслуживает того, чтобы память о нем не угасала, чтобы все, что мы знаем о нем, было собрано и сведено в книгу, представляющую собой увлекательную историю жизни русского гения и благородного человека нелегкой, но замечательной судьбы. Человека, спасавшего красоту, у которого следовало бы многому поучиться не только современному театру и его служителям, но и всем нам – и в первую очередь поучиться искусству понимания, сбережения и отражения красоты, которая только одна и может спасти наш задыхающийся среди новомодного уродства мир.

Человек жив, пока жива память о нем, пока его любят, пока он остается интересен людям. Мы хотим, чтобы гений Георгия Александровича Товстоногова незримо продолжал оставаться с нами, вдохновляя новых творцов на служение красоте, любви и просвещению.

Глава первая

Дом

Человек есть дробь, числитель которой то, что о нем думают другие, а знаменатель – то, что он думает о себе сам, – чем больше знаменатель, тем меньше дробь.

Г. А. Товстоногов

В 1933 году во МХАТе шла, быть может, самая невероятная для той поры пьеса. Сцену театра «оккупировали» белогвардейцы. В стране победившего большевизма с триумфом шла «Белая гвардия» Михаила Булгакова, получившая в сценическом воплощении более нейтральное название «Дни Турбиных». Известно, что некий московский милиционер смотрел этот спектакль более двадцати раз, – причем каждый раз описывал увиденное, с протокольной дотошностью фиксируя все изменения в игре актеров или оформлении, которые приходились на описываемый день.

У спектакля был и главный зритель, и зрители прочие знали, что там, в правительственной ложе, где изредка вспыхивает огонек трубки, в очередной раз следит за гибелью турбинского дома Иосиф Сталин. Но никто не знал, что в это же самое время и тоже в очередной раз затаив дыхание наблюдает за разворачивающейся трагедией земляк «вождя», еще никому не известный студент ГИТИСа, только что прибывший из Тифлиса юноша по имени Георгий Товстоногов.

«Первый спектакль, который я увидел на сцене Художественного театра, был “Дни Турбиных”. Впечатление было ошеломляющим, – вспоминал он четверть века спустя. – Ощущение от полученного тогда эмоционального художественного удара вот уже 35 лет живет во мне, его невозможно ничем заглушить, хотя с тех пор я видел так много спектаклей…

Помните первые реплики пьесы, помните, как вскоре же гаснет свет (выключили электростанцию – революция, гражданская война), и сцена, и все, кто на ней, погружаются в полную тьму. В темноте продолжается жизнь, кто-то требует спичек, говорят о чем-то тревожном.

Мне показалось, что со сценой погрузился во тьму той неустойчивой ночи и зрительный зал, и все, кто в нем находился, зажили одной жизнью с теми, кто на сцене, там, в Киеве 1919 года. Нам стало холодно и неуютно, беспокойно. Нет, передать это ощущение и сейчас трудно – не подыскать нужного слова…

Могут сказать: юноша, мальчик, первый спектакль в Художественном театре. Но нет. Я смотрел потом “Дни Турбиных” одиннадцать раз. И одиннадцать раз происходило это чудо…

Так я стал убежденным мхатовцем по вероисповеданию в театре.

Причем мхатовцем не в утилитарно ученическом смысле слова, а в ином.

Мхатовское… стало открываться мне и в других театрах…»

По признанию режиссера, «такого образца совершенно гармоничного, абсолютно целостного спектакля» он не мог назвать и через многие годы.

Интересно, что по прошествии времени причудливо тасующая колоду судьба напомнит уже маститому режиссеру о поразившем его на всю жизнь спектакле. Напомнит не прямо, а через перипетии творческой биографии двух его будущих актеров – Татьяны Дорониной и Олега Басилашвили. В 1958 году режиссер Леонид Викторович Варпаховский решил ставить, по-видимому, не менее поразившую его пьесу в Театре имени Ленинского комсомола, художественным руководителем которого до своего перехода в Большой драматический театр (БДТ)[1] был Товстоногов. Варпаховский лишь недавно вернулся из лагерей, в которых провел целых 17 лет за то лишь, что слышал разговор своих родственников о Троцком, но не донес на них… Можно представить, каково было отношение этого человека к «Дням Турбиных», если, едва выйдя из ада, добившись реабилитации, он стал искать возможность осуществить свою мечту о постановке этой вещи. Первая постановка, осуществленная им в Театре имени Леси Украинки в Киеве в 1956 году, была запрещена Министерством культуры Украины. Тогда Леонид Викторович отправился в Ленинград. Здесь роль Елены Тальберг отводилась начинающей актрисе Дорониной, с которой уже работал Товстоногов, а роль Лариосика – Басилашвили, в ту пору ее мужу. Но и в Северной столице чиновники не допустили «белогвардейщины», и Варпаховский отправился в Москву, пригласив с собой актеров. Последнее в планы уже возглавившего БДТ Товстоногова не входило. «Вдруг мы узнали, что Басилашвили и Доронина уезжают в Москву к Варпаховскому играть “Дни Турбиных”, – вспоминала завлит БДТ Дина Шварц. – А у нас ее мама работала билетершей в театре. Анна Ивановна. И Георгий Александрович мне говорит: “Скорей идите к Анне Ивановне, узнайте ее телефон. Их нельзя отпускать, нельзя их из города отпускать”».

В столицу молодые артисты все-таки уехали, но ненадолго. Ставить «Дни Турбиных» Варпаховскому не давали и здесь. Потребовалось ровно десять лет, чтобы мечта упрямого лагерника осуществилась, и в 1968 году его постановка увидела свет на родной сцене – во МХАТе. Доронина же и Басилашвили вернулись в Ленинград, где получили предложение поступить в труппу БДТ.

Но вернемся в 1933 год. Что́ видел в булгаковской пьесе «главный зритель»? Быть может, того не карикатурного, не плакатного, но настоящего побежденного противника (бежавший из Царицына под натиском врангелевской конницы Джугашвили куда как хорошо знал, что противник был весьма далек от трафаретных советских карикатур), победа над которым тешила темную душу «хозяина»?

А вот щуплый юноша с галерки видел в ней совсем другое. Свой дом. Мир своей семьи. Отсветы и отзвуки своего детства, в котором бабушка изо всех сил стремилась сохранить прежний уклад, уют «кремовых штор», воспитывать внука в дореволюционных традициях – благородным и широко образованным, просвещенным человеком. Мама и бабушка долго не отдавали Гогу в школу, которая на заре большевизма обратилась в самый настоящий рассадник всевозможных антикультурных, антирелигиозных и антиморальных веяний, прямого растления в духе «передовых идей» полового воспитания, социальной ненависти.

В итоге мальчик получил хорошее домашнее образование, знал несколько языков, русскую и зарубежную литературу, живопись, музыку… Лишь заложив этот прочный фундамент, мать не без сердечного трепета отдала сына в немецкую гимназию, ставшую к тому времени официально 107-й Трудовой школой Тбилиси. Актриса Зинаида Шарко вспоминала, как гордились артисты БДТ широтой кругозора своего худрука, когда тот «говорил с Жан Полем Сартром на чистом французском языке, а с Генрихом Бёллем – на чистом немецком».

По существу, полученное Товстоноговым начальное образование было классическим, принятым в дворянских семьях. «Дворянин» – так честно и гордо будет писать в графе о социальном происхождении худрук Большого драматического…

Он родился в Петрограде, и здесь прошли первые пять лет его жизни. В памяти ребенка сохранилась родительская квартира на Фурштатской, дача в Сестрорецке…

Его отец Александр Андреевич Толстоногов был крымчанином. В 17 лет он приехал в Петербург из Симферополя и поступил в Институт путей сообщения, расположенный по еще одной иронии судьбы в двух шагах от будущего БДТ. Институт молодой человек окончил с отличием, а попутно счастливо женился на студентке консерватории по классу вокала, дворянке, Тамаре Григорьевне Папиташвили. Они обвенчались в 1912 году, 28 сентября 1915 года явился на свет их первенец, Георгий, Гога. Крестили новорожденного в расположенном недалеко от дома Спасо-Преображенском соборе.

Александр Андреевич был весьма способным человеком и уже в канун революции удостоился министерского поста. Правда, при новой власти это был повод для ареста и расстрела. Именно поэтому семья срочно стала паковать чемоданы, чтобы поскорее уехать из Петрограда, где Чрезвычайка во главе с Урицким выкашивала «бывших» сотнями всякую ночь, на родину Тамары Григорьевны, где таких ужасов еще не знали, да и голод, который зимой 1918/19 года буквально выморил Северную столицу, став для нее «первой блокадой», в знойном и изобильном Тифлисе был невообразим.

Как и многие другие имперские провинции, Грузия в пору революции включилась в первый «парад суверенитетов». Это печальное явление, однако же, давало многим «бывшим» возможность спастись от красного террора, выехав на «историческую родину». Помимо расправы в ЧК Тамара Григорьевна очень боялась, что мужа могут призвать в Красную армию. Между тем, как и очень многие, Толстоноговы полагали тогда, что большевики пришли к власти ненадолго, что все это нарастающее кровавое безумие скоро закончится и вернется старая добрая привычная жизнь. Этим было обусловлено то, что семья покинула Петроград налегке, оставив на Фурштатской почти все вещи, кроме самого необходимого. Они надеялись скоро вернуться домой… Но лихолетье беспощадно разрушало именно такие дома, семейные гнезда, гимном которым были «Дни Турбиных». Делая человека скитальцем на путях нового времени…

Свое первое скитание пятилетний Гога запомнил хорошо. Революционная езда забитых до отказа дезертирами и беженцами поездов, залузганные и грязные перроны со спящими вповалку в ожидании поездов людьми, со вшами и очередями за кипятком, с необходимостью добывать продукты, проверками, пересадками, матерной бранью на каждом шагу, со вспышками насилия посреди торжествующей анархии… И – неизбывным страхом, что жертвой последнего может стать кто-то из родителей, что можно потеряться в этой похожей на бешеного зверя толпе…

О том, что представляло собой положение в Тифлисе в описываемый период, ярко свидетельствует русский офицер Константин Попов:

«Дорогой Тифлис! Он был оазисом, в котором меньше всего чувствовалась революция, он не знал, что такое большевизм. К сожалению, я не компетентен и не могу назвать имя или имена, предохранившие его от необузданных проявлений революции и большевизма. События следовали одно за другим. Острой жгучей болью поразил Брест-Литовский мир. Казалось, можно было умереть от одного позора.

В мае была объявлена самостоятельность Грузии. И правильно, думалось мне, почему грузины должны быть больше русскими, чем сами русские. Но грузины, нужно отдать им полную справедливость, в своих шовинистических стремлениях сильно пересолили. День ото дня становилось хуже, буквально не хватало воздуха. От морального и национального русского “я” остались жалкие туберкулезные остатки. Немцы и турки разгуливали уже в самом Тифлисе. В стенах родного училища немцы производили учения. Было от чего сойти с ума. Где же вожди? где же люди, не потерявшие еще совесть и честь? Оказывается, их было много, но необъятная Россия мешала им собраться. Пришлось замкнуться, притаиться и ждать боевого призыва вождя. В тифлисских демократических газетах время от времени появлялись смутные слухи о том, что где-то на Дону в плавнях собираются офицеры, что будто бы существует целая дивизия, составленная исключительно из офицеров… но тут же рядом обыкновенно бывала другая заметка, что все скопища офицерских банд ликвидированы и т. д.

Социалисты играли в руку своим близнецам-большевикам. Проверить или узнать что-либо точно не представлялось возможным, так как Владикавказ был отрезан, Баку находилось в руках турок, море в руках немцев, и тем самым кольцо замыкалось.

15-го июня от грузинского правительства пришло приказание расформировать Тифлисское Михайловское военное училище и передать имущество его лицам, назначенным грузинским правительством. Это был предпоследний удар; за ним последовало распоряжение бывшим русским офицерам снять погоны и сдать оружие.

На этом кончились для меня злоключения как офицера и начались – общерусские.

Оставшись без средств с больной старухой на руках, я был обескуражен. Физической работой заняться я не мог, пришлось заняться модным тогда комиссионерством по распродаже сначала своих, а потом чужих вещей (сдаваемых на комиссию уезжавшими в большом числе русскими).

Судьбе угодно было, чтобы офицеры лучших полков испили горькую чашу унижений и ударов по самолюбию до дна. Я очутился с тремя своими друзьями на знаменитом Тифлисском «дезертирском» базаре. Дальше идти было некуда…

После объявления самостоятельности Грузии русским с каждым днем становилось все тяжелее и тягостней жить на территории вновь образовавшейся республики. Правда, здесь не было кровавых гонений в виде массовых расстрелов и прочих видов истребления людей, инакомыслящих, как это имело место в пределах Советской Poccии, но объявленная национализация всех государственных учреждений выкинула за борт громадное количество русского чиновничества и мелких служащих, которые громадной волной устремились на Украину, где в то время было у власти гетманское правительство. Что касается бывшего русского офицерства, то новое правительство ограничилось снятием с него формы и запрещением иметь оружие».

На таком-то фоне в 1919 году семья Толстоноговых обосновалась в грузинской столице на Татьяновской улице, 9.

При этом переезде дворянская фамилия изменилась на одну букву. Тамара Григорьевна была большой сластеной и от того страдала некоторой тучностью. В мужниной фамилии ей чудился намек на это огорчительное для молодой женщины обстоятельство. И, оформляя документы на переезд, находчивая грузинка поменяла смущавшую ее букву – Толстоноговы стали Товстоноговыми.

В Тифлисе Александр Андреевич стал профессором и заведующим кафедрой Закавказского института путей сообщения. Ужасы гражданской войны обошли семью стороной, и в 1926 году Бог благословил ее рождением второго ребенка, дочери Нателы (в семье ее прозвали Додо). Гоге в ту пору было 11 лет, и мальчик поначалу не пришел в восторг от появления в доме маленького очаровательного карапуза. Но позже, несмотря на такую разницу в возрасте, брат и сестра стали очень близки. Георгий очень много времени уделял малышке, читая ей вслух, обсуждая прочитанное. В сущности, можно сказать, что в воспитании сестры впервые проявился Товстоногов-педагог.

Педагогика была для Георгия наследственным призванием. Кроме отца, известным в Грузии педагогом был и его дед – Григорий Папиташвили. В Тифлисе он служил директором гимназии, а позже был учителем словесности на своей малой родине – в Гори. Здесь, в краю, бывшем малой родиной и для «главного зрителя» «Дней Турбиных», дед Григорий насадил уникальный персиковый сад, ставший его законной гордостью. Старик взращивал его годами, изучая иностранные журналы по садоводству, закупая и культивируя редчайшие сорта. Революция этого агрономического чуда не оценила. Папиташвили выгнали из родного дома, и он уехал к дочери в Тифлис, утешаясь мыслью, что в его усадьбе откроют школу и дети будут лакомиться плодами его сада.

Увы, смиренный и незлобивый учитель ошибся, переоценив рациональное мышление новой власти… Через несколько лет дед Григорий поехал на родину посмотреть на свой любимый сад и увидел вместо него пустырь. Новые хозяева вырубили его, не пощадив ни красоты, ни плодов. Зачем? Чеховский Лопахин, вырубив вишневый сад, строил дачи для получения дохода. Советская власть не построила ничего. Просто уничтожила… И этого удара сердце Папиташвили не выдержало. Вернувшись в Тифлис, он скончался.

Позже Товстоногов не раз обращался к мысли о постановке «Вишневого сада», но эта идея так и не была им реализована.

Между тем семью, получившую в 1917-м двадцатилетнюю отсрочку, уже ждал удар, окончательно сокрушивший трепетный мир детства, бережно хранимый в душе Георгия. Наступил 1937 год. Каждую ночь из соседних домов кого-то уводили, подчас – целыми семьями, часто – навсегда. И каждый, замерев за своими дверями, ждал, вслушиваясь в гул моторов, в топот обутых в сапоги ног, не по его ли душу идут на этот раз, не в его ли дверь раздастся тот самый роковой стук… В дверь Товстоноговых не стучали. Хотя отца все чаще обвиняли в «русском национализме». За что? Профессор Товстоногов набирал «слишком много» русских студентов в Закавказский институт путей сообщения, и среди преподавателей его кафедры был чрезмерно высок процент русских. В условиях проводимой советским правительством политики так называемой коренизации, когда на той же Украине не осталось ни одной газеты на русском языке, а за незнание мовы увольняли с работы, такое «русофильство» было явным признаком «врага».

Понимал ли это Александр Андреевич? По-видимому, не вполне. Потому что в августе 1937 года он отправился в Москву хлопотать за арестованных коллег – перед наркомом путей сообщения Лазарем Кагановичем, правой рукой Сталина, активнейшего исполнителя всех репрессивных решений, включая ту самую политику «коренизации». От него ли хотел бывший «буржуазный» министр и дворянин добиться справедливости? Тем не менее в столицу он отправился, даже не побоявшись взять с собой жену и дочь…

Доехали они лишь до Ростова-на-Дону. Здесь Александр Андреевич вышел с Додо на перрон и хотел купить девочке яблок. Навстречу им направились двое в штатском. Товстоногов все понял тотчас.

– Дали прожить двадцать лет… – прошептал он.

Додо не поняла тогда этих слов и не успела спросить отца, о чем он. Двое уже подошли к ним и предложили пройти в здание вокзала, в специальную комнату. Туда затем привели остававшуюся в купе заплаканную Тамару Григорьевну. Отца увели, а мать с дочерью отправили назад в Тифлис, где оставался Гога, ставший свидетелем разгрома их квартиры во время обыска.

В разоренном гнезде семья терзалась неведением об участи отца и собственной судьбе. В любой момент могли прийти и за матерью как за женой «врага народа». А тут еще Георгий должен был уехать в Москву. Он учился на четвертом курсе, и каникулы как раз закончились…

Тамара Григорьевна до последних дней верила, что ее муж жив. Ей, как и многим, сказали, что он сослан. Принимали передачи, только переписку не дозволяли… Несколько лет спустя подросшую Додо вызвали в НКВД. Вызвал некий Хурденко, который прежде работал осветителем в тбилисском ТЮЗе, где начинал свой трудовой путь Георгий. Бывший осветитель сделал, надо понимать, неплохую карьеру, правда, на совсем ином, а не на театральном поприще. Но театральности осталось ему не занимать. Поэтому перепуганной девчонке он сообщил, что сделал все возможное для ее отца – ради нее, Нателы, ради Гоги. И именно поэтому осталась на свободе мать, не были конфискованы вещи… Чистая и наивная девушка так и не поняла, к чему были эти разговоры о том, что для нее товарищ Хурденко так хлопотал, можно сказать, самого себя подвергая риску. Единственный вывод из его слов, который она сделала, что ее любимый отец жив! И с этой новостью она помчалась к маме и Гоге. И они, такие же чистые люди, также поверили в это чудо …

Предпринимал ли Хурденко какие-то шаги, чтобы защитить семью Товстоноговых и облегчить участь Александра Андреевича? Неизвестно. Известно лишь, что участь эта была облегчена одним – профессора Товстоногова расстреляли в первые же дни после ареста, не подвергая многомесячным изуверским пыткам, как других.

С арестом отца жизнь семьи серьезно изменилась. Хотя имущество действительно не конфисковали, источников дохода теперь не было. При царившем в доме патриархальном укладе Тамара Григорьевна никогда не работала и осталась совершенно непрактичным человеком. Даже продавать на базаре вещи было выше ее сил, и этим пришлось заняться двенадцатилетней Нателе. И она занялась, бегала на толкучку, продавала, меняла уцелевшие вещи. Тем и жили. И еще посылали деньги в Москву – Гоге, которому оставалось окончить последний курс института.

Сыну расстрелянного «врага народа» это было, однако, непросто. Как ни скрывал Товстоногов пришедшую в его семью беду, шила в мешке утаить не удалось. В тяжелую минуту он поделился своей болью с приятелем-однокурсником, а тот в традициях того времени поспешил сообщить руководству института, что у них на курсе окопался «враг». И Гога был тут же «вычищен». Это был тяжелейший удар. Нужно было возвращаться в Тифлис, но у него не было ни диплома, ни денег. Чтобы что-то заработать, он задержался в Москве, и тут последовало судьбоносное заявление «хозяина» о том, что «сын за отца не отвечает». Эта милость «мальчика из Гори», ставшего властителем страны победившего большевизма, позволила Георгию восстановиться в институте и все же триумфально окончить его в 1938 году – дипломным спектаклем «Дети Ванюшина» в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. Грибоедова.

Глава вторая

Школа

Я исповедую учение Станиславского, потому что оно дает нам в руки метод, с помощью которого мы можем анализировать и ставить любую пьесу. Любую!

Г. А. Товстоногов

С началом войны в Тбилиси прибыло множество эвакуированных. Был в числе них и Владимир Иванович Немирович-Данченко. «Однажды Владимир Иванович пришел на поставленный мною в учебном театре спектакль, – с благоговением вспоминал Товстоногов. – Это была пьеса Александры Бруштейн “Голубое и розовое”. Пьеса о женской гимназии 1905 года. Немировичу-Данченко очень понравился спектакль. Можно себе представить, как был счастлив я, тогда еще молодой режиссер. Он встретился с участниками спектакля, говорил с ними по существу спектакля, а потом мы несколько раз с ним встречались. Он приглашал меня к себе в номер гостиницы, где мы беседовали. Впрочем, беседой это не назовешь. Это был скорее монолог Владимира Ивановича, который я внимательно слушал и который во многом остался в моей душе до сих пор».

23 декабря грозного 1941 года легендарный сооснователь МХАТа прочел в Грузинском театре имени Ш. Руставели лекцию, в которой были такие слова: «Какое бы ни было направление спектакля, форма спектакля, актер должен создавать живого человека, становиться им. Искренность до дна… Поэзия в искусстве – награда за честное и глубокое проникновение в правду».

Это напутствие не могло не найти отклик в сердце убежденного мхатовца, молодого режиссера Товстоногова, чья звезда уже ярко разгоралась над грузинской столицей. Десятилетия спустя он скажет, словно развивая мысль учителя: «Для меня дорог артист, который обладает чувством органической правды. Как музыкант без слуха не может быть музыкантом, так и актер является актером, если он обладает интеллектом, гражданственностью и может разделить и увлечься режиссерским замыслом. Третье качество, необходимое актеру, – дар импровизации. Вот те три составных элемента, без которых я не мыслю подлинного артиста… Режиссер обязан увлечь артиста. Владимир Иванович Немирович-Данченко сказал, что режиссер должен быть сам прирожденным артистом и любить артиста. Без этого нет режиссера».

А тогда, в 1941-м, он написал мэтру пространное письмо. Было ли оно отправлено адресату, доподлинно неизвестно, черновик сохранился лишь в архиве Георгия Александровича.

«Будучи молодым режиссером Русского драматического театра здесь, в Тбилиси, и зная, что в настоящее время Вы никого не принимаете, я решаюсь обратиться к Вам письменно, с надеждой на то, что Вы поможете мне разобраться в некоторых вопросах театрального искусства, конечно, при условии, что поставленные мною вопросы окажутся заслуживающими Вашего внимания, – писал Товстоногов. – Для меня эти вопросы глубоко жизненные, жгучие вопросы, и Ваш ответ на них, быть может, решит мою дальнейшую судьбу на театре.

Проучившись в течение пяти лет в Москве, в ГИТИСе, у актеров и режиссеров Художественного театра, смею думать, что я понимаю и даже ощущаю смысл и глубину метода Художественного театра в области работы режиссера с актером, насколько это возможно без непосредственного соприкосновения с Вами или К. С. Станиславским.

В течение пяти лет нас, группу молодых людей, искренне и беззаветно любящих театр, воспитывали и растили в духе традиций Художественного театра, прививали нам любовь к подлинной правде искусства. Спектакли Художественного театра были для нас высокими образцами приближения к этой правде. <…>

Четыре года назад я начал работать в Тбилиси, в Русском драмтеатре. И вот наступает глубокое разочарование… Разочарование не в данном театре. Он, очевидно, такой же, как десятки других периферийных театров в городах масштаба Тбилиси. Может быть, в определенном смысле он даже лучше этих театров. Разочарование наступает в другом. Оказывается, что стремиться к тому идеалу, ради которого стоит служить искусству, невозможно. Оказалось, в этих новых условиях нужно учиться заново. Но чему? Учиться ремесленно-профессионально “сколачивать” спектакль в полтора-два месяца, создавать внешнее правдоподобие искусства, ничего общего с подлинным искусством не имеющее. Пятилетнее пребывание в Москве, общая театральная культура создали предпосылки, чтобы быстро овладеть этими “режиссерскими навыками”. Такие спектакли, а я их поставил уже 7 штук (именно “штук”), пользуются и успехом у зрителя, и хорошо оцениваются прессой. Больше того, мне удалось завоевать авторитет у труппы… Искусство театра воздействует, оказывается, на зрителя и без подлинного актерского мастерства. В этом и сила и несчастье этого искусства. Эта мысль не нова, но для меня это вторично открытая Америка.

Такая работа, кроме короткого ложного чувства успеха в первые дни после премьеры, оставляет горький осадок неудовлетворенности, а главное – бесперспективности.

В самом деле, а что же дальше? Еще ряд таких спектаклей? Начинает казаться, что такой режиссурой может заниматься всякий относительно театрально культурный человек, имеющий некоторый опыт работы на театре. Ведь нет никаких условий проверить свои собственные (быть может, кажущиеся) потенциальные возможности на практике. <…>

Три года назад я занялся педагогической деятельностью… <…> Я начал свою работу с людьми, девственными в области актерства, и здесь стараюсь обрести то, что я потерял, встав со школьной скамьи, и не нашел в театре. В течение первых двух лет обучения я старался передать своим ученикам то, что сам усвоил за годы своей учебы. Старался научить их подчиняться в своей сценической жизни органическим законам поведения человека в жизни. На отдельных упражнениях, этюдах, наконец, на драматургическом материале (отрывках) тренировал и воспитывал в них элементы актерского мастерства. От этой работы я получил бо`льшую радость, чем от всех поставленных мной спектаклей. <…>

Работая над отрывками, начиная с учеником добиваться правильного самочувствия в предлагаемых обстоятельствах, заставляя его действовать “от себя” и со своим текстом (максимально стараясь приблизить его к тексту автора), я в этом периоде, как мне казалось, достигал известных положительных результатов. Природа ученика обнаруживала неожиданно острые, а порой и тонкие выявления внутренней жизни образа. <…>

Но наступает второй период работы. Ученик переходит от своих слов к словам автора и… наступает тот разрыв, который сводит на нет все достигнутое. Начинают исчезать долгим кропотливым трудом накопленные достижения. Появляется ряд новых факторов, которые нельзя не учесть в работе над спектаклем. Но когда начинаешь их учитывать, теряешь главное – правду. Вот эти факторы: жанр, стиль, эпоха, особенность и специфика данного автора. <…>

Чем ближе драматургический материал к жизни, чем он “бытовее”, чем он реалистичнее (в непосредственном смысле этого слова), даже чем он натуралистичнее (не в дурном понимании, а в смысле приближенности к жизни), тем меньший разрыв между первым периодом работы и вторым. Тем действеннее метод Художественного театра. Скажем, в Чехове. И уже труднее в Островском. Еще труднее в Грибоедове. И, наконец, очень сложно в Шекспире. А ведь всех этих драматургов называют реалистами. Но реализм каждого из них глубоко отличен. И в то же время их роднит нечто общее. Это нечто – громадная правда жизни, но выявляется она у каждого по-своему, в зависимости от жанра, в котором тот или иной драматург писал свое произведение, от эпохи, в которой он сам жил или в которую окунал своих героев, от личных особенностей дарования и прочее, прочее, и, конечно, от идейного миросозерцания. <…>

Метод Художественного театра в области работы с актером вырос и окреп на чеховской драматургии. Я не делаю вывод, что он применим только к Чехову или к драматургам, сходным с ним.

В этом методе обнаружены общие законы, без которых немыслимо никакое настоящее произведение театрального искусства. Это безусловно. Но метод этот требует доразвития в следующем этапе – нахождении единственно верного для каждого драматического произведения актерского приема, манеры исполнения.

Мне кажется, что так же, как в драматургии общая, большая человеческая правда выявляется по-разному, так же по-разному она должна выявляться в актере. <…>

Художественный театр нашел общие законы актерского искусства и конкретизировал их в метод на драматургии Чехова. Необходимо эти общие законы применять и в другой драматургии. Это, видимо, дело будущего, дело новых деятелей театра, будущей драматургии.

Мне хочется спросить Вас, самого крупного авторитета нашего времени, верно ли ставится мною проблема. Если верно, то как приблизиться к ее решению?»

Неизвестно, что ответил бы Немирович-Данченко, если бы прочел это письмо, но в нем мы уже видим будущего Товстоногова. Товстоногова, для которого МХАТ стал и незыблемой основой, и одновременно той точкой, от которой необходимо отталкиваться, двигаясь вперед, развивая и углубляя традиции, создавая свой, новый театр, отвечающий времени, живой и реалистичный. «Традиции без новаторства мертвы, – любил повторять Георгий Александрович. – Но и новаторство без традиций не плодотворно. Надо думать о новаторстве традиций».

В одной из своих статей он указывал:

«Традиция – это плечи предшествующих поколений, путь, пройденный ими. Это осознание их пути как своего. Это прошел ты сам, до твоего рождения, ибо ты – часть народа, часть человечества. В сущности, никому не дано в театре игнорировать предшествующий опыт. Даже демонстративное отрицание чего-нибудь возможно лишь потому, что есть что отрицать. Диалектика! Но лучше, плодотворнее для режиссера-художника идти здесь сознательно.

Самое печальное – когда я вижу, что режиссер в своем понятном стремлении быть самим собой, подчиняясь необходимому желанию обновить свое искусство, начинает не с того пункта, до которого дошли художники предшествующих поколений, лидеры этих поколений, а со значительно более раннего.

Мне понятно, например, что Вахтангов, создавая свой театр, отмеченный всеми чертами неповторимой оригинальности, исполненный открытий и прозрений, учитывал все, что дали предшествующие поиски в образовании синтетического театра, – и пантомиму классического балета, и достижения Дягилева и Фокина, и художников начала века, и входивший тогда в европейскую культурную сферу джаз, и ритмы Стравинского, и классическую “венскую” оперетту, нащупывая ее возможности превращения в то, что теперь мы называем “мюзиклами”, и театральность спорта, гимнастики в особенности, и, конечно же, в первую очередь опыт драматического театра, его “университетов” – Художественного театра, опыт Станиславского. Тем не менее ни одна из этих традиций в чистом, подражательном виде не просматривалась в его работе.

Обратный пример я видел во время своей последней поездки в Соединенные Штаты – фильм из разряда “суперколоссов” – “Укрощение строптивой” по Шекспиру с Элизабет Тейлор в главной роли. Это праздник пошлости, это Шекспир на уровне детского сада. Это сделано так, словно не существовало на свете великолепных шекспировских спектаклей английского театра, будто бы Алексей Попов не дал нам образец нового, интеллектуального подхода к этой “забавной” шекспировской пьесе… На экране – легкая клоунада. Герой дает Катарине шлепка, он ее морит голодом, он над ней издевается. И дальше этих “физических действий” – ничего. Этакое здоровое, телячье бездумье, посредственные дочаплиновские трюки. Святое невежество!

Я могу делать что угодно, но предшествующее должно существовать во мне, пусть даже почти подсознательно!»

Театром Георгий «заболел» еще в детстве. Его мать должна была стать оперной певицей, актрисой, но пренебрегла сценической карьерой ради семьи. Однако артистизм передался сыну, и, будучи отдан в школу, он вскоре стал активным участником драмкружка. Первый спектакль с его участием «Перископ с правого борта» был сыгран в ноябре 1930 года. Интересно, что мальчик, бывший домашним ребенком и долгое время воспитывавшийся матерью и бабушкой, весьма легко преодолел свойственную таким детям застенчивость. В драмкружке он стал не только актером, но и членом его совета, что свидетельствует об уважении к нему со стороны сверстников.

В те же годы, а именно в 1927-м, режиссер Николай Маршак (брат Самуила Маршака) и актер Константин Шах-Азизов (Муромцев) организовали в Тифлисе Первый русский детский театр Закавказья. Новое учреждение Мельпомены расположилось у железной дороги, и работники последней были главными участниками и зрителями театра на первых порах. Вскоре он получил новое традиционное название – ТЮЗ. В нем сын профессора Товстоногова обосновался с первых дней его существования. В целом детище Маршака и Шах-Азизова стало настоящей кузницей кадров. Детской железной дорогой здесь заведовал юный Густав Айзенберг, будущий драматург и сценарист Анатолий Гребнев, бутафором подвизался Булат Окуджава, пробовали свои силы Марлен Хуциев и Лев Кулиджанов. Товстоногов начинал свой театральный путь с осветительской будки. Актерская профессия не прельщала его, хотя он имел к ней изрядное дарование, вскоре проявившееся на сцене ТЮЗа. Под псевдонимом Ногов щуплый долгоносый мальчик чаще всего играл злодеев. Одного из них, писаря из пушкинской «Сказки о купце и работнике его Балде», даже отметила газета «Заря Востока».

В театре Георгий пропадал все свободное время. Его сестра удивлялась, как Гоге хватало времени делать уроки и хорошо учиться. Юноша успевал не только учиться, но и читать, и играть в теннис, в шахматы. Но театр занял главное место в его жизни. Осветитель, монтировщик, актер, помощник и ассистент режиссера, режиссер (на сцене родного театра Георгий поставил водевиль Чехова «Предложение») – он успел овладеть почти всеми театральными профессиями внутри своего маленького ТЮЗа. А за пределами оного разворачивалась большая театральная жизнь Тифлиса. Если раньше в Грузии был только один государственный театр – имени Руставели, то в 1928 году стараниями режиссера Котэ Марджанишвили был основан второй – Кутаисско-Батумский. Поединок двух театров не мог не оказывать влияние на такого театрала, как Товстоногов. Полвека спустя он писал дочери Марджанишвили о ее отце: «Я чрезвычайно чту его память, и хотя по возрасту не имел счастья… с ним общаться, но прекрасно помню его спектакли как зритель».

Перед окончанием школы Гога решительно объявил родителям, что намерен ехать в Москву и поступать в ГИТИС. Ему было лишь 15 лет, и Тамара Григорьевна пришла в ужас, что ее мальчик окажется совсем один так далеко от дома. Огорчен был и Александр Андреевич, надеявшийся, что сын пойдет по его стопам и продолжит образование под родительским крылом. После весьма эмоционального семейного совета пришли к компромиссу. Георгию давался годичный испытательный срок. В течение этого года он получает серьезное образование в отцовском институте, а если за это время одержимость театром не остынет, то в 16 лет он может отправиться в столицу пытать счастье на избранном поприще.

Юноша родительское требование выполнил. В течение года он успешно учился в институте, по-прежнему пропадая все свободное время в ТЮЗе, а сдав положенные по окончании первого курса экзамены, собрал чемодан и, абсолютно счастливый, отправился воплощать свою мечту в далекую и незнакомую Москву.

К тому испытательному году относится история чудесного спасения Гоги от смерти. Как-то он вместе со своим школьным приятелем Сергеем Турманидзе гримировался к очередному спектаклю. В заваленной реквизитом гримерной среди прочих вещей был и бутафорский револьвер. Сергей, репетируя будущую сцену пьесы, схватил его и выстрелил в друга. Зеркало, перед которым гримировался Георгий, разлетелось на мелкие осколки, в тот же миг он почувствовал, как обожгло задетое совсем не бутафорской пулей ухо. Юноши были в смятении – оружие оказалось настоящим. Несколько миллиметров в сторону – и разлететься могло бы отнюдь не зеркало, а голова будущего великого режиссера. Но Бог хранил его от таких «случайностей».

Осенью 1933 года началась учеба Товстоногова в Москве. На вступительных экзаменах Немирович-Данченко удивленно приподнял бровь, услышав странную фамилию:

– Такой фамилии не может быть в русском языке. Наверное, произошла какая-то ошибка, и ваша настоящая фамилия должна звучать «Толстоногов».

Пришлось объяснять мэтру и развеселенной аудитории историю об одной букве.

О том, что представляла собой театральная Москва в те годы, вспоминает актер и мемуарист Игорь Смысловский:

«Юность моя кормилась великолепными московскими театрами. А сколько их было, интересных, своеобразных. Одинаковых не было. Каждый имел свое лицо, свой стиль, свою актерскую методологию. Советский театр был охвачен в это время всевозможными поисками.

В стенах МХАТа родились четыре студии, которые впоследствии превратились в самостоятельные театры. И как же они были не похожи друг на друга. Из Первой студии образовался театр МХАТ-2. Театр больших философских мыслей и страстей. С исключительно интересным репертуаром, преимущественно классическим, ибо советская драматургия еще только начинала завоевывать сцену. <…>

Из Третьей студии родился великолепный (особенно в то время) театр Евгения Вахтангова. Бессмертный спектакль “Принцесса Турандот” и по сию пору украшает афишу этого театра и характеризует его как коллектив особого театрального стиля и острых актерских решений. На его подмостках красовались такие актеры, как Борис Щукин, Рубен Симонов и многие, многие хорошие актеры. <…>

Четвертую студию МХАТа создал великолепный актер Михаил Михайлович Тарханов. А потом ее принял под свое руководство выдающийся режиссер и прекраснейший актер – Николай Павлович Охлопков, и театр взял название “Реалистический театр”.

Спектакль “Разбег”, поставленный им, сразу же прошумел в Москве. Впервые в нем действие было вынесено в зрительный зал. Крепко запомнился один эпизод. В абсолютно условном оформлении, посередине партера стоял станок и стол на нем, а за столом сидел актер Аржанов и в огромную паузу разбивал и ел крутые яйца. Зал был в восторге. Охлопков великолепно умел сочетать условность с натурализмом. Это было новое в искусстве театра, и очень убедительное.

Если говорить о режиссерском искусстве Охлопкова, то в первую очередь хочется сказать о его эмоционально действующих мизансценах. Они у него всегда бывали неожиданными и трогательными. Вероятно, я еще вернусь к Охлопкову, имя которого связано с именем Мейерхольда, с театром его имени, где он был актером. Это впервые было дано название театра именем режиссера при его жизни. Это потому, что Всеволод Мейерхольд был выдающегося режиссерского дарования.

О нем много сказано в театральной литературе. Поделюсь только своими юношескими впечатлениями об этом потрясающе интересном режиссере. Мне посчастливилось однажды присутствовать на репетиции спектакля “Последний решительный”. Он так точно и заразительно показывал, что вызывал бурные восторги присутствующих. Театр Мейерхольда на площади Маяковского был подлинно революционным. Он был вроде первопроходца и законодателя нового и необычного на театре. Впервые был ликвидирован занавес. Впервые сцена оголялась так, что зрители “любовались” осветительной аппаратурой и задней кирпичной стеной. Наряду с восхищением этим режиссером в моем молодом актерском сердце пылало возмущение при виде разрушенной красоты и таинства театра. Современные пьесы шли смело и темпераментно. С классическими пьесами Мейерхольд расправлялся как хотел. Конечно, было много примечательного в таких спектаклях, как “Лес” Островского, “Горе уму” – так выглядела афиша Грибоедовского “Горе от ума”, “Ревизор” Гоголя, где у Хлестакова за спиной ходил его двойник. Полагаю, что если бы Мейерхольду дали бы умереть своей смертью, то в результате его гений пришел бы к необычной гармонии. Но его убили! И жену его – Зинаиду Райх – тоже убили. Последние спектакли этого театра давались в помещении нынешнего театра Ермоловой, ибо здание прежнее (бывший театр “Зон”) реконструировался. Теперь на этом месте Зал имени Чайковского.

Нельзя не вспомнить добрым словом театр… бывший “Корш”. Работал он в помещении нынешнего филиала МХАТа. Репертуар был очень разнообразен: и драма и комедия. В нем блистали такие актеры, как Топорков, Кторов, Радин, Петкер, Вера Попова. <…>

На Тверском бульваре в нынешнем помещении театра имени Пушкина процветал Московский академический камерный театр. Возглавлял его режиссер с мировым именем – А. Я. Таиров. А во главе труппы была актриса с редким трагическим дарованием – Алиса Коонен. <…>

Недалеко от него, на улице Герцена, красовался Театр Революции. Чудесные актеры – Бабанова, Штраух, Терешкович, Орлов вели репертуар. Режиссура в этом театре была очень разнообразная. Мейерхольд поставил там пьесу (впоследствии моего друга) Алексея Файко “Озеро моль”. Множество спектаклей пользовались большим успехом. Но, пожалуй, самый шумный успех пришелся на спектакль “Человек с портфелем” А. Файко. С участием великолепной Марии Бабановой в заглавной роли. Каким же безграничным очарованием обладала эта актриса. <…>

Театром имени МГСПС в Каретном ряду руководил Любимов-Ланской. Это был сугубо советский театр. По репертуару и содержанию особых новшеств он не демонстрировал, но как полагается Москве, блистал своими великолепными актерами. Виктор Петипа, Ванин, Викланд (в молодости она была хороша). Популярными спектаклями были “Рельсы гудят”, “1905 год”.

На Тверской, то бишь на ул. Горького, привлекал зрителей любопытный театр “Семнеранте”. Его репертуарной основой была импровизация, которой блестяще владели заглавные артисты Быков и Левшина. Они вообще сочиняли пьесу на сегодняшний день, что делало спектакль злободневным и разнообразным по жанру.

В том же самом помещении подвизался и другой театр, “Театр чтеца”, руководимый режиссером Треплевым. Театры делили неделю пополам и по очереди давали свои спектакли. Впоследствии к Театру чтеца я имел некоторое отношение. В 1928 году сыграл там роль Штробеля в спектакле “9 ноября” Келермана. Почему-то на всю жизнь запомнил одну фразу из моей роли: “Любовь моя принцесса, эта примитивная ловушка природы, иллюзия множества дураков”.

Ну и наконец, Малый театр. По мере того как я приобщался к системе Станиславского в техникуме и все глубже увлекался Вторым МХАТом, Малый театр переставал быть моим идеалом, скажу даже больше, стал по стилю и методу для меня неприемлемым. Признавая за ним богатую историю, великолепие многих индивидуальностей, как то Ермолову, Остужева, Рыжову, Садовского и других, порой присутствуя на спектаклях Малого театра, для себя я замечал, как не надо играть. Но Малый театр был, есть и будет Малым театром!.. Но неизменно я посещал Второй МХАТ и неизменно учился у Чехова. Сколько усилий приходилось применять, чтобы не поддаться чарам Чехова и по возможности профессионально взглянуть на его работу».

Сохранился составленный Товстоноговым в 1938 году список спектаклей, которые он смотрел в студенческие годы: Большой театр – «Пиковая дама»; филиал Большого – «Риголетто»; МХАТ-1 – «Таланты и поклонники», «Егор Булычов», «Женитьба Фигаро», «Воскресение», «Гроза»; филиал МХАТа – «Дядюшкин сон», «В людях», «Дни Турбиных», «Хозяйка гостиницы», «Пиквикский клуб»; МХАТ-2 – «Свидание», «Испанский священник», «Часовщик и курица», «Униженные и оскорбленные»; Театр имени Вахтангова – «Егор Булычов», «Принцесса Турандот», «Интервенция», «Человеческая комедия», «Дорога цветов», «Коварство и любовь»; Камерный театр – «Гроза», «Негр», «Укрощение мистера Робинзона», «Жирофле-Жирофля», «Машиналь», «Оптимистическая трагедия», «Египетские ночи»; Малый театр – «Ревизор», «Бешеные деньги», «Скутаревский», «Бойцы»; Театр имени Мейерхольда – «Список благодеяний», «Последний, решительный», «Лес», «Свадьба Кречинского», «Дама с камелиями»; Театр Революции – «Недоросль», «Улица радости», «После бала», «Мой друг», «Личная жизнь»; Новый театр – «Без вины виноватые», «Уриель Акоста»; Театр МОСПС (нынешний Театр имени Моссовета) – «Вздор»; Театр под руководством Симонова – «Эллен Джойс», «Таланты и поклонники», «Вишневый сад»; ТРАМ – «Продолжение следует», «Чудесный сплав», «Бедность не порок», «Соло на флейте»; Театр ВЦСПС – «Матросы из Катарро», «Вздор»; Театр Красной армии – «Шутники», «Гибель эскадры», «Чужой ребенок»; Театр под руководством Завадского – «Любовью не шутят», «Простая вещь», «Волки и овцы»; Реалистический театр – «Бравый солдат Швейк», «Мать», «Аристократы»…

Исследователь жизни и творчества Товстоногова Юрий Рыбаков дополняет, что Гога посещал также «Театр оперетты, Мюзик-холл, в Еврейском театре смотрит спектакль “Миллионер, дантист и бедняк”, в гастролировавшем Большом драматическом театре смотрит “Слугу двух господ”, а в Театре под руководством Радлова “Вечер водевилей”. За время учебы Товстоногов обошел практически все московские театры, увидел все «главные» спектакли тех лет и познакомился с творчеством всех ведущих режиссеров того времени. С К. С. Станиславским и Вс. Э. Мейерхольдом встречался лично…

Москва, институт, встречи с К. С. Станиславским, Вс. Э. Мейерхольдом, несомненно, дали профессиональные знания, обогатили эрудицию, но процесс учебы внутренне был драматическим: с болью, с кровью ломались первоначальные театральные пристрастия Товстоногова, рушилась любовь к определенному виду театра, к театральному стилю, разительно непохожему на то, что видел он в студии К. С. Станиславского или на спектаклях Вс. Мейерхольда. Драму “перемены театральной веры” нужно было пережить, новая вера входила в душу не сразу».

Годы учебы были не только постижением профессии в стенах ГИТИСа, но гораздо-гораздо большим, и это большее лежало не только в сфере мастерства, но и в неких мировоззренческих, нравственных основах. «Мания величия, мания величия! – говорил Георгий Александрович много лет спустя своему товарищу по ТЮЗу Анатолию Гребневу. – Вы заметили, кругом мания величия. Каждый – властитель дум, никак не меньше! Я помню времена, когда собирались вместе в ВТО Таиров, Алексей Попов, Сахновский, Судаков, Хмелев, Лобанов. Абсолютно были доступные люди, держались просто – с нами, школярами; никто не ходил надутый. А сейчас посмотришь – гении! Это знак безвременья, что там ни говорите. Безвременье рождает манию величия!»

Вот, в частности, эту простоту в обращении, этот подлинный аристократизм поведения, интеллигентность усваивал Георгий от своих педагогов – ему, воспитываемому в том же духе дома, это было нетрудно.

Непосредственными педагогами Товстоногова стали Андрей Михайлович Лобанов и Алексей Дмитриевич Попов, люди с весьма различным творческим подходом, но безукоризненным чувством театральности.

О Лобанове Георгий Александрович впоследствии вспоминал:

«Совсем молодой – ему было тогда тридцать с небольшим. Высокий, худой. Немногословный. Смущался, чувствовал себя неуютно, непривычно. Внешне был вял, флегматичен. Те, кто знал его мало или поверхностно, таким его и воспринимали. Но мы-то, ученики его, вскоре узнали, какой дьявольский темперамент скрывается под этой “флегмой”. Потом-то мы на всю жизнь оценили его юмор. Это был юмор под несколько сумрачной, всегда серьезной, неподвижной маской Бастера Китона. Он был полон сарказма, юмор его был небезобиден.

Он сказал: “Да… вот прислали меня к вам, попросили преподать вам режиссуру… Как это делается, я не знаю… но попробую… может, что и выйдет…”

Мы, студенты, были разочарованы. Нужно просто вспомнить, что тогда одновременно в режиссуре работали Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Таиров, Попов. А к нам пришел молодой и малоизвестный режиссер. Правда, его спектакль “Таланты и поклонники” произвел большое впечатление на театральную Москву, но многие из нас еще и не видели его. Мы не знали его биографии, смутно представляли себе Шаляпинскую студию, где он учился. Не знали и того, что он учился во Второй студии МХАТ. Между тем Школа МХАТ была в наших глазах образцовой. Короче говоря, мы чувствовали себя чуть ли не обделенными.

А Лобанов продолжал:

– Я думаю, что мы просто будем ставить с вами спектакль, но вы получите то преимущество перед актерами театра, что будете иметь право спрашивать меня о мотивах моих действий и решений…

И мы спрашивали.

Работа продолжалась год. Мы все сделались влюблены в нашего учителя, влюблены восторженно. Эта любовь продолжается у его учеников и поныне. Мы ставили “Проделки Скапена” и “Предложение”.

Мы все посмотрели его “Таланты и поклонники” и просто заболели талантом постановщика. Мы работали и спрашивали. Он отвечал. Он умел делать спектакль. Это мы поняли сразу. У него была поразительная логика анализа пьесы, логика хирурга, я бы сказал».

В первый же день поступления в ГИТИС Гога познакомился и подружился с будущим знаменитым оперным режиссером Борисом Покровским, своим сокурсником. Последний вспоминал:

«Гога всегда был очень хитрым и ловким и умел устраиваться в жизни. Дело в том, что я поступал в институт вне конкурса. Я был рабочим, в списке абитуриентов против моей фамилии стояло: “вне конкурса”. Так что он обратил на меня внимание не случайно: увидел эту запись и нашел меня. Мы через шесть минут перешли на “ты” и так оставались до конца жизни. У нас сразу установились дружеские отношения. Потом Гога разузнал в профкоме и других институтских инстанциях, что к чему, и добился того, чтобы меня выбрали старостой курса. Для этого он переговорил со всеми однокурсниками, и меня единогласно выбрали. Это был серьезнейший акт. Этим он себя раскрепостил и далее делал все, что хотел. Когда его хватали за руку и говорили, мол, то, что он делает, не соответствует званию советского студента; мол, он не понимает, что государство платит за него деньги, а он все время стоит на лестнице у зеркала и т. д. Он знал, что я его никогда не предам. Все, что он проделывал во время учения, падало на меня как на старосту. Я защищал его на всех собраниях, меня не раз вызывали в ректорат или деканат. Гога всегда был уверен, что я его отстою. Иногда он даже огорченно спрашивал: “Что же ты?” – и пожимал плечами. Если следовали какие-то разборки и наказания, то у него появлялась такая интонация: мол, что теперь тебе делать? Я до сих пор помню эту его интонацию. У него всегда было странное желание пофорсить, показать класс.

Он учился очень легко и весело. С ним всегда бывало весело, он был необыкновенный выдумщик и проказник. Его безобразия были незлые. Но он не тратил времени зря. Иногда он оставлял в аудитории свою куртку и просил меня говорить, что он тут, только вышел на минутку. А сам в это время был где-нибудь в зоопарке. На лекциях он часто сидел рядом с Аней Некрасовой, моей будущей женой, и они играли в крестики-нолики, а меня вызывали в профком и спрашивали, что это на моем курсе студенты Некрасова и Товстоногов играют во что-то, вместо того чтобы записывать лекции. Когда их ловили на этом, они объясняли, что это не игра, а специальный шифр ведения конспекта.

Мы все дружили. В один день мы поступили в институт. В один день сдали государственные экзамены и получили дипломы. В один день напились, как могли тогда напиться в ресторане на Москве-реке».

Хитрость будущего шефа БДТ проявилась в сдаче экзаменов. К этому делу он подходил по-режиссерски, причем стараясь не только для себя, но и помогая всему курсу. Экзамен представлялся как сценическое представление, а экзаменуемые получали сверхзадачу: убедить экзаменаторов в том, что они все знают. «Через двадцать-тридцать минут весь курс оказывается с пятерками в экзаменационной ведомости, – свидетельствует Покровский. – Уже тогда он проявлял необыкновенное умение видеть людей как актеров, а жизненную ситуацию – как сцену из спектакля, который он ставит. Это не обман. Это приспособление и умение увлечь своим состоянием, потому что он делал педагога соучастником постановки. Мы так ему и говорили: “Иди и раскрой экзаменатора”».

Что же касается хулиганств, то тут являли себя в полную силу актерские задатки Георгия Александровича. Однажды они с приятелем Рехельсом пришли в консерваторию, надев костюмы задом наперед. Зачем? Дело в том, что в эту цитадель классической музыки пускали только в костюмах. И когда два студента ГИТИСа явились в Большой зал в повседневной одежде, их просто выпроводили. И юноши, решившие отстоять «право свое», «отомстили», вернувшись в костюмах, одетых задом наперед. Про форму ношения костюмов в инструкциях никаких предписаний не было, и хулиганов вынуждены были пропустить.

Другим озорством стал срыв спектакля собственных сокурсников. Игрались горьковские «Враги». Точнее, отрывок из этой пьесы. В ней при появлении двух городовых звучала реплика – «Рыжие готовы». Городовых, на свою голову, попросили изобразить Товстоногова и Рехельса. Шутники вышли на сцену с начинающимися ото лба клоунскими носами и в рыжих париках. Этой выходке в ГИТИСе возмущались несколько недель, но она все же сошла приятелям с рук, так как все признавали, что «номер» был проделан с изрядным талантом.

Как и большинство сверстников, юный Товстоногов изначально был увлечен «революционным театром» с его смелыми экспериментами.

«Я был наполнен, набит театральными событиями, театральными новациями, неудержимыми “левыми” идеями, бредил театром Мейерхольда, мечтал увидеть искусство Таирова… – признавался он. – В Художественный театр я, разумеется, тоже собирался пойти, но, пожалуй, только для расширения кругозора, для общего образования, так сказать.

Я никогда не был в Художественном театре, но – вот сила инерции театральных мнений, особенно быстро распространяющихся среди молодежи, мнений, не основанных на личном опыте, личных переживаниях, – я считал, что МХАТ – это где-то в прошлом, это уже умерло, это некий “многоуважаемый шкап”, это натуралистично, неподвижно, не соприкасается с современными театральными тенденциями».

Однако «Дни Турбиных» полностью изменили это пренебрежительное отношение юноши к «устаревшему театру». А дальнейшее погружение во мхатовскую эстетику, постижение системы Станиславского обратили его в убежденного мхатовца и своего рода духовного сына Константина Сергеевича, почитанием которого была в дальнейшем озарена вся жизнь Георгия Александровича. В статье «О профессии режиссера. Время Станиславского», ставшей прекрасным венком на могилу возлюбленного учителя, Товстоногов писал:

«Я родился так поздно, что не успел стать его учеником. Я учился на спектаклях, поставленных Константином Сергеевичем, учился, глядя на воспитанных им артистов, учился у тех, кого он научил и в кого верил. Тысячи фактов, а еще больше легенд о том, как Станиславский шутил или сердился, сделали для меня этого человека близким, знакомым, родным. Вот почему мне кажется, что я знаю Станиславского давным-давно.

Я видел Станиславского-артиста, когда еще не мечтал о театре. Считаные разы я видел его, когда был студентом, и лишь однажды, вместе с небольшой группой молодых режиссеров, имел счастье быть у него в гостях и беседовать с ним. Это было незадолго до его смерти. Но удивительное дело! Всю свою сознательную жизнь я чувствовал, что Станиславский был рядом со мной. Мне кажется, что я познакомился с ним задолго до фактического знакомства, а продолжается оно по сей день. Вот уже более тридцати лет я мысленно беседую с ним, задаю бесчисленные вопросы. Тридцать лет я чувствую на себе его укоризненный взгляд. Все эти годы я учился его понимать. Мне кажется, что и он отлично меня понимает. Понимает, в чем я слаб, где неточен, понимает причину моих ошибок. Я не раз представлял себе Станиславского, смотрящего поставленные мною спектакли. Представлял, что бы он сказал, побывав на моей репетиции.

Не могу сказать, что беседы с Константином Сергеевичем всегда были мне приятны. Часто мне попадало от него по первое число. Никогда мне не удавалось обмануть его. Все он видел, все замечал. Не раз он сочувствовал мне и подбадривал. Изредка одобрял, а однажды похвалил. Может быть, по доброте души».

Товстоногов называл своего заочного учителя «высоким образцом человека, вечно ищущего, никогда не успокаивающегося, беспрестанно движущегося вперед».

«Искусство Станиславского – удивительный сплав мудрости и лукавого юмора, ошеломляющего фейерверка фантазии и классической гармонии, страсти и задушевности, – писал Георгий Александрович. – Он умеет одинаково виртуозно играть и на литаврах, и на тончайших струнах человеческой души. Он в совершенстве владеет таким русским языком, который понимают самые разные люди на земле. Его любовь к людям, вера в творческие силы народа соединились с гневным протестом против всего темного, низменного, уродливого. Он любил, знал, верил в свой народ и всегда говорил ему правду».

В Станиславском Товстоногов видел не только священные традиции, но самое живое будущее театра.

«Молодые и не очень молодые интеллектуальные стиляги от искусства обвинили Станиславского в скуке, серости, унылом реализме многих современных спектаклей, – негодовал он. – Спорить с ними противно. Про них уже однажды хорошо сказал Иван Андреевич Крылов. “Свинья под дубом вековым, наевшись желудей до сыта, до отвала…” и т. д. Можно ли лучше сказать о тех, кто пользуется плодами учения Станиславского, не задумываясь о том, кто их вырастил…

В памятные всем нам времена была дана команда: “Равнение на Станиславского”. Но равняться надо было на Станиславского, идущего вперед, а стали равняться на Станиславского с книжной полки. Станиславский давно ушел вперед, а те, кто подстроился под Станиславского, продолжают топтаться на месте. Нынче надо бы дать команду: “Вперед за Станиславским!” И нужны хорошие ноги тем, кто побежит за стремительно летящим Станиславским и не потеряет его из виду.

Когда мы придем к будущему театру, нас первым встретит молодой, мудрый и лукаво улыбающийся Станиславский.

Он родился и жил для будущего театра, и памятник ему нужно ставить там. А сегодня он с нами. Только он впереди».

При этом дальновидный Георгий Александрович, подмечавший все, предугадал и опасность нарочитого почитания Константина Сергеевича:

«Ныне о Станиславском и его системе не спорят. В какое прекрасное мгновение произошло массовое прозрение – неизвестно. И это настораживает. Тем более что практика убеждает, что еще многие актеры и режиссеры, повесив в “передний” угол портрет Станиславского как икону, тайно поклоняются глиняным божкам. Ремесленники и лентяи с удовольствием вытащили из системы все облегчающее им жизнь – не учить текст роли, ничего не играть, быть физически “покойным” и т. п. Станиславский «оправдывает» их серость. Самовлюбленные, оригинальничающие режиссеры призвали Станиславского для “оправдания” режиссерских фокусов…»

Не это ли часто наблюдаем мы сегодня?..

На протяжении всего периода учебы Георгий Александрович, приезжая на каникулы в Тбилиси, продолжал работать в родном ТЮЗе, ставя в нем свои первые спектакли. К примеру, в 1934 году, на втором курсе, он поставил здесь гоголевскую «Женитьбу», шедшую под названием «Совершенно невероятное событие». Интересны записи начинающего режиссера к этой своей первой, по сути «взрослой», постановке:

«Гоголевский Петербург похож на поверхность большого взбаламученного болота. Герои “Женитьбы” укрывались где-то на дне этого болота и тихо прозябали в своей укромной луже… И вот в жизнь этих никчемных, нелепых и смешных людей врывается вихрь “совершенно невероятного события”. Герои лужи завертелись в карусели необычайного, в них проснулись “самые сильные страсти”.

Подобное видение дает возможность начинающему режиссеру трактовать комедию Гоголя не как бытовую, а как “реалистическую”: ведь каждый из нас в вихре “невероятного события” ощутит себя по-новому!.. А значит, главными “ключами” к этому замку становятся для него “гипербола, комическое несоответствие, абсурдное умозаключение, гротеск”».

Дебют был удачным. Спектакль вышел по-настоящему «гоголевским», насмешливым, бичующим пошлость и просто неудержимо веселым, что очень привлекало зрителей. «Неудержимый смех несется из зрительного зала, когда безынициативный, нерешительный Подколесин, влекомый чужой волей, чужим желанием, убегает через окно на грани реального осуществления своей мечты – женитьбы… Широко используя метод социалистического реализма, театр в “Женитьбе” дает яркий анализ каждого образа бессмертной комедии», – говорилось в рецензии «Тифлисского рабочего».

В дальнейшем список режиссерских работ – своих и в соавторстве с Николаем Маршаком – неуклонно пополнялся. Однако дипломный спектакль Товстоногова «Дети Ванюшина» по пьесе Сергея Найденова увидел свет на сцене Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова. Эту постановку высоко оценил известный режиссер Сергей Радлов на страницах самой газеты «Правды». Мэтр указывал, что на в целом невысоком уровне выпускников ГИТИСа выделяются лишь двое: Георгий Товстоногов и Борис Покровский. Радлов не ошибся. Эти двое сокурсников составят целую эру русского театра – драматического и оперного.

«Работу над спектаклем должен был начать в декабре, – писал Товстоногов в отчете о работе над «Детьми Ванюшина». – Для самостоятельной работы у меня оставалось два месяца. 1 декабря художественная коллегия заслушала мой доклад о пьесе, и 15 декабря началась моя работа с коллективом и продолжалась два с половиной месяца. 5 марта 1939 года прошел спектакль. Репетиций было около 80 при почти полном двойном составе. В спектакле был занят основной актерский состав. Не могу не отметить совершенно исключительное отношение театра к моей дипломной работе, создававшее максимально выгодные условия для того, чтобы моя работа протекала нормально. В спектакле был занят основной актерский состав, я не был ограничен ни временем, ни средствами. Работа моя протекала совершенно самостоятельно. Художественная коллегия посмотрела мой спектакль за пять дней до премьеры. 20 марта спектакль смотрел Д. Л. Тальников (известный столичный критик. – Е. С.). Кроме этого, я был приглашен в Тбилисский ТЮЗ (русский), где осуществил два спектакля – “Белеет парус одинокий” Катаева и “Беспокойная старость” Рахманова».

По воспоминаниям актрисы Екатерины Сатиной, занятой в дипломном спектакле Товстоногова, ей запомнился первый день репетиций: «Перед нами молодой человек, очень взволнованный, но отлично владеющий собой. Экспозиция спектакля, его правильное идейное раскрытие, интересная обрисовка характеров показали, что перед нами очень умный и творчески одаренный человек. В его режиссерской работе уже тогда чувствовалась уверенная рука».

Этой руке, этому все подмечающему, невероятно наблюдательному взору, этому несомненному дару молодого режиссера поверили сразу. Поверили зрители, актеры. Поверили студенты только что организованного Тбилисского театрального института – вернувшись в Тбилиси, Георгий Александрович занялся не только режиссурой, но и преподаванием.

Занятия начинались ровно в шесть. Молодой учитель стремительно входил в аудиторию и, положив на подоконник выданный ему в столовой черный хлеб, закуривал папиросу и задавал традиционный вопрос:

– Ну-с, господа режиссеры, кого нет?

«Господа», после занятий нередко относившие наставнику забытый им хлеб, старались в числе отсутствующих не оказываться.

«Я хорошо помню те счастливые дни и своего учителя, – вспоминал будущий режиссер Михаил Туманишвили, – вдохновенного, всегда точного и безукоризненно логичного в доказательствах, влюбленного в свою театральную веру. Он восхищал нас своим талантом и ясной, принципиальной позицией в искусстве… Товстоногов преподавал систему упрямо и страстно. С ним никогда не было скучно. Он не любил долго сидеть за столом, все объяснял в действии, сняв пиджак и засучив рукава. Он требовал от нас не рассуждений, а работы до седьмого пота. Он все время находился среди актеров, студентов, на сцене, в зрительном зале, в центре мизансцены. Показывал он прекрасно – точно, коротко, ясно. Помню его спорящего, доказывающего, взволнованного, сосредоточенного и до мозга костей театрального.

Он объяснял и прививал нам мысль Станиславского о “жизни человеческого духа”, и мы влюблялись в его проповедь и его идеалы. Он обладал способностью самое сложное объяснять просто. Его лекции и занятия были праздником, к ним готовились, любили их, с нетерпением ждали. Мы уходили с уроков, переполненные впечатлениями. Товстоногов вел своих учеников от одного театрального “открытия” к другому легко, уверенно, я бы сказал – изящно. Мы радостно подчинялись железной логике его мышления. Кто-то говорил, что Товстоногов, если захочет, может доказать, что черное – это белое, и наоборот. Нам и это казалось прекрасным! Мало сказать: мы любили своего учителя. Мы его боготворили».

Еще один студент, Акакий Двалишвили, свидетельствует:

«На лекциях и практических занятиях Георгий Александрович создавал такую атмосферу, при которой студент оказывался активно вовлеченным в суть теоретических постулатов и реализацию сценической задачи актера. Создавалось впечатление, что ты и прежде, и всегда все это знал, а сейчас лишь выявлял, обнаруживал это знание, становился органичным участником творческого, познавательного процесса, так что все оказывалось понятным и ясным. В этом и выражался, этим и объяснялся высокий педагогический дар и профессионализм Георгия Товстоногова…

…Во втором семестре нашего первого курса Г. Товстоногов со студентами четвертого курса актерского факультета начал работу над подготовкой дипломного спектакля. Это были “Мещане” М. Горького. И вот мы: Миша Туманишвили, Гига Лордкипанидзе, Асико Гамсахурдиа и я, еще мало в чем разбирающиеся, оказались на одной из первых репетиций. С тех пор миновало полвека, но удивительное чувство причастности к значительному и большому из памяти не стирается. Репетиции начинались в шесть часов вечера в шестой аудитории института. Мы были очарованы и поражены творческой силой Товстоногова. И сейчас во мне явственно звучит “Вечерний звон”, сопровождавший спектакль. Его мы вчетвером пели за кулисами».

«Сначала займитесь человеком, его внутренним миром, а потом найдется остальное…», – наставлял молодой педагог, и ученики, среди которых в разные годы были и Елена Иоселиани, и Григорий Лордкипанидзе, и Тенгиз Абуладзе, и Резо Чхеидзе – слушали его затаив дыхание.

Уже тогда сформировались многие основные принципы «системы Товстоногова», которые методично записывал фанатично преданный ученик – Михаил Туманишвили:

«Для определения задач необходимо точное определение предлагаемых обстоятельств»;

«О каких чувствах может идти разговор, когда в действиях нет логики?»;

«Не ищите интонаций, ищите точность физических действий. Интонации возникнут как следствие»;

«Ничего не объясняйте зрителю, действуйте»;

«Помните, что нажим на слово – самое плохое средство донести мысль»;

«У вас все идет не от самочувствия, а от слова. Вы не воспринимаете партнера, не реагируете на его действия, а шпарите по тексту. Это просто невозможно!»;

«Обратите особое внимание! Вы должны почувствовать разницу между: рассуждать на эту тему и жить этой темой»;

«Ваши задачи не доведены до страстности»;

«Надо слушать друг друга. Вы больше думаете о том, что вы будете говорить, а не о том, как будете действовать»;

«Надо все доводить до конфликта. Не рассуждайте, а злите партнера, уничтожайте, оскорбляйте».

Помимо наследственной склонности к преподаванию, последнее давало молодому режиссеру дополнительный заработок: нужно было содержать семью, столь многим жертвовавшую для него особенно в последний год, после ареста отца. Вещи были частично распроданы, и денег не хватало. Однажды Гога даже пожурил сестру: жизнерадостная, общительная и щедрая девочка подарила кому-то из друзей какую-то фамильную вещицу. «Ты – добрая девочка, – сказал ей брат, – любишь приносить людям радость, это очень хорошо. Но подумай, Додоша, о том, сколько я работаю, а денег все равно не хватает. Если бы продали эту вещичку, могли бы жить на эти деньги неделю… Понимаешь?» Натела понимала и впредь советовалась с Гогой «по экономическим вопросам».

Удачным подспорьем порушенному хозяйству стала сдача одной из двух комнат, оставленных Товстоноговым от их квартиры после ареста отца. Родной ТЮЗ принял в труппу нового артиста – Евгения Лебедева. Жить круглому лишенцу и его жене было негде, и руководство театра предложило Георгию Александровичу сдать молодой чете маленькую комнатку, некогда бывшую кухней. Товстоногов согласился. Так в их доме водворился квартирант, о грядущей роли которого в их семье в тот момент еще никак нельзя было подозревать.

Интересно, что в то время Товстоногов впервые поставил горьковских «Мещан», спектакль, которому суждено стать одним из самых легендарных в истории БДТ и в котором главную роль блистательно исполнит Евгений Алексеевич Лебедев.

Птенцы гнезда Товстоногова: Евгений Лебедев

Лубянка… Самое высокое здание Москвы – Колыму видать. Эта горькая шутка пронеслась в голове переминавшегося с ноги на ногу и едва помнившего себя от страха молодого человека, когда он приблизился к проходной, сжимая во влажной руке ладошку сестры.

– Здравствуйте, вот, девочка. Она сирота. У нее родители репрессированы… – словно деревянным был язык, произнося эти слова.

– Репрессированы? А вы ей кто?

– Никто… Просто на улице нашел…

Женя Лебедев был сверстником революции. Родился в 1917 году в семье священника, первенцем… И с младенческих лет оказался «врагом»…

«Мой отец был священником, – напишет он много лет спустя. – Когда я родился, ему было 45 лет, бо`льшая часть его жизни прошла до революции. Как бы мне ни хотелось, я не мог в семнадцатом году заставить его иначе мыслить или изменить свою профессию. Я сам родился в семнадцатом. Для меня в детстве церковь была не “опиумом”, а делом житейским. Я ощущал ее необходимость для тех, кого я видел; без нее, без церкви, не разрешалось ни одного житейского вопроса. Я не помню, как меня крестили, но как только мои глаза стали различать предметы, то кроме матери и отца первым предметом, который я увидел, был крест. Он висел у меня на шее. А затем – огромные иконы в церкви, много икон: святые чудотворцы, великомученики и победоносцы, просветители и митрополиты, сам Христос и Божья Матерь. А над всеми, распластанный в куполе, огромный, бородатый, седой и строгий Бог. Для меня все они были живыми, всевидящими, добрыми и наказующими. Где бы я ни стоял, мне казалось, они всегда смотрели на меня, следили за мной. От этого становилось страшно.