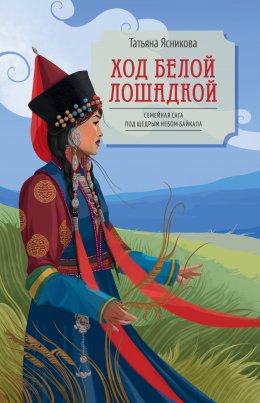

Ход белой лошадкой

© Ясникова Т., 2025

© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025

Издательство АЗБУКА®

Часть первая

Глава первая

Рождение Жимбажамсы. Путь бегства меняет направление

Жимбажамса родился тихим-тихим весенним деньком, ближе к благости летнего травянистого бескрайне-цельного покоя. Он нарушил тишину криком радости, а взрослым показалось – страдания. Потому что взрослые ощущали потерянность и сидели на едва выступавшем степном взгорке; мужчины – в седлах, их пегие кони, два коня (мужчин тоже было двое) отдыхали от вьюков, прежде незнакомые с вьюками; кони клонили голову к сочной цветущей траве и косили глаза в сторону тесной группы сидящих; а женщины сидели на сером войлочном ковре с орнаментом алтан-хээ, чем-то напоминавшим греческий меандр, но для отдыхающих означавшим идею вечного движения, в котором они теперь пребывали; не то вынужденно пребывали, не то как должно. Этого они и не могли понять и больше были потеряны оттого, что не могли понять, а не оттого, что оказались гонимы. Хотя это было понять трудней всего. Как можно быть гонимыми на родной земле? В родной бескрайности? Куда можно гнать людей, когда бескрайность повсюду, круглая, как уютная юрта, только неохватная глазом?

Старуха Цыпелма приняла роды у невестки Лэбримы, потому что семья была одна, бежала из улуса одна, и повитухи не было. Мальчика завернули в кусок далембы, оставшейся от ношеного-переношеного бабушкиного тэрлига, так что от одеяния осталось одно понятие – тэрлиг, летняя одежда, а чем она была, и не понять; в общем, кусок китайской далембы, который по ветхости не без иронии можно было отнести к временам хунну.

Первыми ребенка увидели, конечно, девушки, прыснули в ладошки при объяснении Цыпелмы: «Мальчик». У него еще не было имени. Но вторым его увидел сердитый дедушка Чагдар, Чагдар Булатов, он всегда был сердит и даже грозен, словно отвечая своему имени «с ваджрой в руке», и даже не он бы из мужчин увидел первым ребенка, но отца среди беглецов не было; и вот дедушка Чагдар, тяжело блеснув щелками глаз, словно двумя молниями, выдохнул:

– Жимбажамса.

Цыпелма была его женой, она давно сподобилась перечить мужу, видимо, переняв часть его сложного нрава, и смело, но не нарушая тишины и покоя, спросила:

– Отчего? Отчего Жимбажамса? Где ты видишь океан щедрости посреди бескрайности несчастий?

Дедушка знал по опыту, что старухе лучше ответить, и как можно скорее, чтобы хуже не было. И заметив, что внук Зоригто-смельчак попятился подальше, потихоньку съехав с седла на траву, пояснил:

– Посредине океана несчастий не годится ребенка называть Нохоем, как мы хотели назвать его еще вчера. Ни к чему подобные глупые имена. Рождение мальчика в чистой степи есть щедрость тенгриев. И пусть он ответит им своей щедростью и станет называться Жимбажамса.

Цыпелма, «умножающая жизнь», согласилась. Сама она родила восемь дочерей и восемь сыновей и понимала, что имя что-нибудь да значит. Хотя где они, сыновья? Где дочери? Здесь их две, и обе без мужей, а сына ни одного. На дворе стоял тысяча девятьсот двадцать третий год, двое сыновей ранее ушли с белоказаками и не вернулись. А другие сыновья – не живы точно. Впрочем, не время сейчас говорить об этом.

Зоригто, откинув камни у приметной небольшой горушки со звенящим возле нее младенчески чистым и веселым аршаном-ключом, с помощью знатного и любимого ножа-хутага, злой, что использует его не по назначению, взрезал в песке и гальке углубление, положил в него серебряный рубль и отошел, отвернувшись от неприятных ощущений. Цыпелма положила в углубление послед новорожденного, собранный вместе с кровянистыми сгустками на большом листе лопуха, и присыпала песком и галькой. Старик Чагдар тем временем вырезал на достаточно большом камне свой знак дорчже-ваджры, принес камень, положил на послед знаком вниз и пометил на своей карте местности это место.

Раздался резкий топот копыт. В мыслях о совершаемом и о новорожденном родичи не увидели, как Зоригто вскочил на коня. Он стремительно кинул его куда-то в степь, не спросившись у деда. Чагдар только подавил вздох. Из восьмерых сыновей и шестерых внуков все последнее время рядом был один Зоригтошка, приходилось терпеть его выходки.

Цыпелма понесла омытого в аршане ребенка к матери-роженице, оправлявшейся за ширмой, – впрочем, не ширмой: это был войлочный ковер бесконечного движения алтан-хээ, на котором обычно сидели женщины. Сейчас они все стояли и глядели вслед удалявшемуся Зоригтошке, а сестры Лэбримы Гыма и Номинтуя, сами вызвавшиеся подержать войлок, не могли этого видеть, они смотрели на северо-запад, на клонящееся за Байкал солнце, и были рады только, что Лэбрима разродилась при свете дня и что ночь обещает быть сухой и теплой. В этом все находили благоприятствование, исходящее именно от новорожденного.

Наконец Цыпелма смогла передать его матери, привстав на цыпочки. Лэбрима, Гыма и Номинтуя как на подбор были сильные и рослые.

– Жимбажамса, – сказала старуха невестке.

– Жимбажамса, – повторила невестка за ней еле слышно.

Но и сестры услышали, как наречен младенец, и передали его имя дальше, а там застыли в ожидании доброй вести абга эгэшууд, две тети младенца. В благословенной степи было тихо, шелест звука имени пролетел по ней, словно ее собственное удивление и ее вздох.

Цыпелма вернулась к мужу. Что-то тревожило ее больше, чем океан тревог, с которым они теперь жили.

– Минии нухэр, – вкрадчиво и необычно произнес Чагдар, обращаясь к жене, – друг мой, а кто же отец ребенка? Я так долго не спрашивал об этом, загадав, что, если будет мальчик, не спрошу, ну все же кто?

– Намжил.

Старик нащупал левой рукой заднюю луку седла, словно став вдруг слепцом, и приподнялся.

– Намжил? Какой Намжил?

– Ну отец ребенка!

– Я понимаю, что отец. Какой Намжил?

– Ну отец, – снова повторила Цыпелма, словно лишившаяся дара понимания. – Родной отец.

– Я понимаю, что родной, – медленно произнес Чагдар, словно боясь спугнуть догадку и поэтому не раздражаясь. – Наш, что ли, Намжил? Мой сын Намжил? Наш сын Намжил?

Старуха, довольная, кивнула. Она потеряла дар речи.

– Ну что ты стоишь столбом? Отчего я не знаю? Намжил жив?

Старуха отпила родниковой воды из стоявшего рядом с седлом берестяного сосуда.

– Жив был девять месяцев назад. Он едва показался мне. Я не решалась тебе сказать, что он не предстал пред тобою, а нашел свою Лэбриму. Как ты видишь, результат от этого оказался гораздо большим, чем если бы он повидал тебя. Родился Жимбажамса.

Старик и не знал, что на это сказать.

– Куда же он ушел? – наконец спросил он жену, взяв из ее рук сосуд и испив тоже.

– Я не успела спросить. Лэбрима тоже не успела спросить. И откуда он, она не спросила. Я тоже не спросила. Не успела спросить.

– Так не дух ли это был сына? – словно осенило Чагдара.

– Лэбрима вряд ли скажет, что дух. И мне духом не показался. Конь его вороной был пегим от пыли. И халат его и малгай были в пыли. И он не очистил ни коня, ни халата с малгаем, так и умчался.

– В каком направлении?

– Он поскакал вдоль юрт… Я не помню… Я не думала… Мне было не до того…

Старик опустился на седло. Старуха догадалась, что он погружается в молчание. Она отошла словно бы назад, туда, откуда они пришли.

– Куда же направилась уважаемая Цыпелма? – с тревогой спросила глядевшая в степь Номинтуя; еще в начале их похода баабай велел ей следить за степью и горизонтом.

– Наверное, она беспокоится, где же наша Аяна, – отозвалась нежная Энхэрэл, – и пошла ее встретить.

Энхэрэл была одна из дочерей Чагдара и Цыпелмы. Зоригтошка и Аяна – ее самые младшие дети, теперь единственные. Она очень беспокоилась об Аяне, а теперь и внезапном исчезновении Зоригтошки.

– Мы остановились здесь, чтобы накопить силы для дальнейшего пути, – проговорила старшая сестра Энхэрэл, Бальжима. – А мать растрачивает их. Надо ее вернуть! Мне кажется, что отец мог сказать ей что-нибудь резкое, и она удаляется, не думая о последствиях.

– Прошу тебя, Гыма, верни уважаемую Цыпелму, – попросила сестру Номинтуя. – Я не могу покинуть наш стан, баабай прогневается на меня!

Гыма поднялась с войлочного ковра быстрей испуганной оленихи, словно плетения алтан-хээ произвели над ней свое магическое действие, и помчалась по степному неровному бездорожью, как была, босая, не надев на ноги душные овчинные гуталы. Вскоре она увидела, что Цыпелма остановилась, и остановилась тоже, чтобы разглядеть даль. А там она увидела пыль, и отару, и Аяну на белой чистопородной кобылице.

Цыпелма, ушедшая в степь, чтобы справиться со своими чувствами и спеть очень непростую песню радости, тревоги и тоски одновременно, и успевшая только пропеть приветствие щедрому яркому разнотравью мая, вдруг увидела пыль и точку на горизонте, и смолкла, потому что это приближалась Аяна на Сагаалшан-кобылице, ведя их крошечную отару.

Всего этого не видел старый Чагдар. Он раскачивался на лежащем на земле седле, словно на коне, и негромко пел, как ему казалось, позорную песню:

- Где же вы, мои бесчисленные табуны,

- Мои пестрые тучные стада,

- Мои невероятно пышные отары,

- Мои алмазноструйные Хэрен и Аршан?!

- Все я потерял, изгнанник в родной степи!

- Не спрошу я больше, где вы,

- Я спрашиваю в последний раз!

Тут выкатилась из его прохудившегося старого глаза слезинка, а он утер ее пыльным рукавом, заморгав от попавшей в глаз пыли, и посмотрел на женщин. Впрочем, они сидели в таком отдалении, что и слышать его песни не могли, не то что заметить слезу.

Из Тункинской долины спешили они все в сторону Монд, желая раствориться в монгольских степях, но и сомневаясь в такой возможности. Чагдару было известно, что там правит Дамдин Сухэ Батор, смелый потомок разбойников-сайнэров, но он не знал, что вечное движение за три месяца до рождения Жимбажамсы унесло дыхание великого сайнэра в страну временного покоя, и в немирной Монголии новые волнения.

Чагдар поднялся на ноги, увидев, что женщины поднялись все, кроме забывшейся и отдыхающей от родов Лэбримы, лежащей с Жимбажамсой в их кольце, поднялись и смотрят туда, откуда они все пришли, примяв гуталами травяное бездорожье. Тогда и он посмотрел из-под руки туда же и увидел высоко на Сагаалшан-кобылице внучку Аяну, отару, Цыпелму с Гымой.

«Пел я глупую песню, – укорял Чагдар сам себя, – а надо было петь бесконечное “Ом”, облегчая движение материи по хаосу противоречивых духов! Но, впрочем, Вечное Небо не дало Аяне сбиться с пути. А может быть, это чутье Сагаалшан-кобылицы вело ее… И каким же я путаником стал! То сам дурак, то Небо славлю, то кобылицу. А надо отключить все мысли и гудеть одному, как тысяче лам, “Оммм”». Он натянул гуталы, сделал несколько шагов вперед и остановился, как подобало лицу, исполненному знатностью происхождения и достоинствами древнего рода.

Энхэрэл поспешила встречать дочь Аяну, Гыма поспешила к сестре Номинтуе, а Бальжима, когда-то важная и великолепная, осталась с роженицей и ее дитем и смогла прилечь на ковер, прежде не открыв никому своей усталости и права старшей прогнать всех со своего ковра – единственного, что осталось от ее беловойлочной юрты.

Женщины встретили Аяну, окружили отару, подзывая овец: «Тээгэ, тээгэ» – Энхэрэл взяла под уздцы Сагаалшан-кобылицу, коснувшись босой смуглой ступни дочери. Ехала Аяна без седла.

– Мы уже потеряли тебя, Аяна-басаган, – прошептала Энхэрэл смущенно, не умея упрекнуть и сказать жестко. – Так сильно потеряли нашу Аяну-басаган!

Радостной толпой пошли они, женщины и животные, к стоявшему грозно старцу Чагдару, опустившему потрепанный малгай по самые глаза. От синих гор прилетел белый орел и высоко парил, делая медленные круги, говорящие о штиле воздушного океана.

– Где ж ты была, зээ-басаган? – строго спросил Чагдар, но больше для острастки.

Аяна же в ответ промолчала.

Упрекнуть ее было не за что, и девочка знала это. Ей было доверено важное, второе важное после того, как ее родному брату Зоригтошке, ставшему не слишком давно единственным, была поручена охрана семьи. Аяне была доверена жеребая элитная кобыла, которую старик Чагдар не мог не увести в бегство, дорожа ею. Но кого же можно было посадить на нее, если нельзя было никого сажать? Только легкую и проворную Аяну! Старик раньше не раз замечал, как она с подругой Бадармой и другими девочками-подростками вскакивает на молодых неоседланных коней и носится, таясь, за рекой Хэрэн и порослью ив. И это все наделала революция! Молодежь стала непокорна. А с другой стороны, может быть, однажды Аяна смогла бы спастись бегством на коне, если бы на них напали красные, белые, бандиты или просто чужаки. И Чагдар помалкивал, а когда понадобилось им уйти, он и не нашел никого, кроме Аяны, чтобы посадить на Сагаалшан-кобылицу. И кто бы тогда погнал их крошечную отару, толику от того, что они оставили в улусе людям?

Отара медленно шла, щипая траву, и еще медленнее шла кобылица, дохаживавшая свой одиннадцатимесячный срок. Аяна почти и не садилась на нее, а ступала рядом босыми ногами, которые кололи попадавшиеся проростки чертополоха и острые камешки. Шла и косилась на вымя Сагаалшан-кобылицы. Дед Чагдар сказал ей, что если оно увеличится, то, значит, кобыле скоро жеребиться, и тогда на нее нельзя забираться, а пока лучше ехать верхом, так быстрее, чтобы не остаться один на один с кобыльим выжеребом. Аяна старалась как могла и временами погоняла овец, не давая им кормиться и рискуя, что они выйдут из повиновения и разбегутся. Однако все шло порядком. Баабай выбрал вожаком отобранных им овец такого красавца барана, что тот забывал поесть, лишь бы овцы видели его впереди отары.

– Агууехэ-хуса, – насмехалась Аяна над гордым животным, придумав ему имя, – ты так красив и тучен, поспешай поскорее, порастряси свои жирные туки! Овечки влюбились в тебя!

В этом пути смешил ее еще и Шаала-пес. Он прибился к семье, когда ночью при свете звезд они тронулись в путь, потому что был бездомным. Он спал себе в ложбинке, но, почуяв шестым чувством запах знатного рода, присоединился к шествию. Когда Аяна отстала от всех со своим неповоротливым хозяйством, выяснилось, что Шаала остался с ней. Как может он стережет отару – в общем, выслуживается, желая получить хоть сколько-нибудь сушеного творога или мяса.

Однако при Аяне уже была Булгаша-соболятница, собака ее погибшего на Первой мировой отца, охотника Эрдэни. Булгаше Зоригтошка приказал охранять сестру. Так что девочка не скучала. Булгаша скрадывала и давила степных сусликов, Шаала носился, сердя ведущего овец Агууехэ-хусу, овцы бебекали, а гордая Сагаалшан-кобылица послушно и не спеша, изредка пощипывая травку, шла позади этого разнобоя. Жеребые кобылицы отличаются тем, что охраняют означенную ими самими территорию. Однако Сокровище семьи Сагаалшан терялась в этом просторе, и тревожно поводила ушами, и ложилась в тень от деревьев, потому что не могла понять, где же границы ее неназванной республики.

Что же случилось, что семья стронулась с места, а дед Чагдар шел абы конно, на худом коньке, надвинув малгай по самые глаза, чтобы его не узнали?

Конечно же, сначала в державном Петербурге, где стоял великий дацан Гунзэчойнэй, источник святого учения Всесострадающего, случилась революция, и ламы сообщали недоброе.

В тысяча девятьсот восемнадцатом и девятнадцатом годах среди бурят, знатных и не очень, начались междоусобные стычки, вспоминались старые обиды, порой не от века этого, а неизвестно от какого, из предания, а может быть, и выдуманные своими или же подстрекателями. И в результате этих стычек, а еще и заполыхавшей в Иркутске войны русских с французами, каким-то Жаненом, каким-то Гайдой-чехом, пришли к власти красные в красных штанах. Тут и старший сын Чагдара, могучий хонгодор Арсалан, поссорился с сыном главы рода сойотов Тубшином, поссорился не нарочно, а на охоте в горах, застрелив того белого барса, которого несколько дней уже преследовал Тубшин. У тела барса они подрались, и Арсалан в горячке всадил боевой нож в печень Тубшина.

Арсалан, поостыв, извинялся перед семьей Тубшина, и платил им большие деньги, и давал много овец, но это не помогло. Сын Тубшина призвал на помощь из-за гор родственных ему тувинцев, и они вырезали всю семью Арсалана, застрелили его самого, и его шурина, мужа Бальжимы-великолепной, и всех их детей и пригрозили добраться до старика Чагдара, который в семье был уже почти что святой. Что им, чужим, чужой род, когда кругом хозяйничает революция, правило «отнимай и убивай».

Вот и бежал Чагдар с остатками своей семьи, бежал через землю же сойотскую, прикинувшись бедняком, которым и стал теперь на самом деле, хотя и нес в своей голове, как в огнеупорном глиняном горшке, огонь всезнания и знатности.

Чагдар был купец и воин, он знал язык русских, и монголов, и китайцев, и родную премудрость, но сейчас он, встретив Аяну и кобылицу, которой нужен был покой, чтобы разродиться благородным жеребенком, не мог решить, что делать дальше. А все, кто был с ним, знали это. Они знали, что их дело не перечить баабаю, но выстилать путь перед ним шелковой добродетелью. И тогда случится важное: Великое Небо благословит старика.

Он собирался произнести, что надо возжечь костер, подоить овец, сварить зеленого чая с молоком и салом, но тут прискакал Зоригтошка. Он оглядел всех, не удивившись прибывшим сестре Аяне, Сагаалшан-кобылице, Агууехэ-хусе и овечкам, потому что принес мысль более чем удивительную.

– Простите меня, дедушка Чагдар, – не без важности произнес он. – Вы слишком были заняты мальцом, ничем не показавшим себя, кроме мышиного писка, поэтому я счел, что и спрашивать вас в вашем благородном затмении нечего. Я нашел благоприятный ночлег. Небо подсказало мне кинуться в степь, я скакал бессмысленно, но предо мной предстала брошенная русская деревня с богатыми избами. Все же мы не разбойники, чтобы ночевать в открытой степи, где гуляют бесприютные духи. Так следуйте за мной!

– Так! – произнес Чагдар тоном, не предвещающим ничего хорошего.

Но внук его был его внук, а не безродный бродяга. Он и бровью не повел перед лицом гнева баабая. А конь под Зоригтошкой затанцевал, словно склочный малый, почуявший увлекательную драчку.

– Так! – повторил Чагдар, «имеющий ваджру в руке», и произнес: – ОМ БЕНЗА САТО САМАЯ МАНУПАЛАЯ БЕНЗА САТО ТЕНОПА ТИТА ДРИ ДО МЕ БАВА СУТО КАЁ МЕ БАВА СУПО КАЁ МЕ БАВА АНУ РАКТО МЕ БАВА САРВА СИДДХИ МЕ ТРАЯЦА САРВА КАРМА СУЦА МЕ ЦИТАМ ШРИ Я КУРУ ХУМ ХАХА ХАХА ХО БАГАВЭН САРВА ТАТХАГАТА БЕНЗА МА МЕ МЮНЦА БЕНЗА БАВА МАХА САМАЯ САТО А.

Зоригто спешился и стал похож на ягненка. А Чагдар сел на земле на седло своего захудалого конька и повторил великую мантру Ваджрасатвы сто восемь раз. Все женщины в почтительном и действительном страхе отошли на приличное расстояние к войлочному ковру Бальжимы, а с ними кобылица, и овечки, и Булгаша-соболятница. Агууехэ-хуса остановился на полпути, а Шаала-пес лег на землю у ног Чагдара и пробил хвостом ну точно не меньше ста восьми раз.

После того грозный Чагдар подозвал всех к себе взмахом кисти правой руки и, когда женщины, кобыла, овцы и соболятница приблизились к нему, произнес:

– Я признаю себя союзным внуку своему Зоригто. Я соединяю свое былое могущество с его сегодняшней глупостью. Я полагаю, что между этими вещами есть знак равенства. Что ж, не будем мы сейчас варить чай и вкушать дары земли и неба, а отправимся в пустую русскую деревню, что нашел Зоригто. Ибо древнейшее учение Дао дэ цзин называет пустоту величайшим сокровищем вселенной. Может быть, после пустого и чуждого нам ночлега обретем мы нужную нам дорогу. Слышал я от русских поговорку: «Утро вечера мудренее».

Все вместе они отправились в путь неспешно, с тяжелыми раздумьями о своей печальной участи. Они продвигались с такой горечью во всем теле, что глупые овечки и кобылица с Аяной уже не отставали. Потому что показалось женщинам, что ноша их вдвое тяжелее, чем была утром, коням показалась чрезвычайно тяжелой их поклажа, так что Чагдару и Зоригто пришлось спешиться и идти с ними рядом; Лэбриме показалось, что Жимбажамса стал значительно тяжелее, чем был во чреве. Сосцы Сагаалшан-кобылицы набухли, предвещая приближающийся ожереб. Шаала-пес вообще остался лежать на стоянке, словно сто восемь взмахов хвостом истощили его силы. Один только глупый Агууехэ-хуса продолжал нести свои жирные туки так споро, что возглавил путь уставших.

За час они дошли до огородов русской деревни, заросших травой.

– Давай, дедушка, нагаса аба, запустим овец в ближайший огород, тогда ночью не надо будет караулить их, – предложил Зоригтошка. – Я обшарил всю деревню, ручаюсь, что людей нет.

– Запускайте, – согласился грозный Чагдар.

Шествие остановилось. Зоригто добрел до одного из огородов, увязая в пашне прошлого года с самостийно взошедшим овсом, и нашел калитку, и вождь овечек сам завел в нее отару, словно читал по книге судеб. Оставалось только напоить животных, набрав воды из колодца с возвышающимся над ним стволом журавля.

Через огород и двор Зоригто вывел родичей на широкую улицу. Она была одна, староверческих изб в десятка полтора, стоявших в линию, с плотными заставами заплотов. Грозный Чагдар интуитивно направился к самому богатому, украшенному пропильной резьбой дому. Окна его оказались выбиты, из них сквозило нежилым жутковатым холодком.

– Должно быть, здесь жил русский купец, – объяснил Чагдар всем и стянул малгай с головы, невольно следуя русскому обычаю. – Я, может, и знал его, я многих купцов русских знал и вел с ними мену мехами и лошадьми. Здесь мы не остановимся. Мы теперь бедные люди, мы заночуем в бедном доме.

Так они дошли до конца улицы, дальше которой вилась дорога, видимо, на тракт, и оказались во дворе старенькой избенки, у которой окна оказались целы.

– Надо бы нам под прикрытием стен дождаться ожереба Сагаалшан-кобылицы. Есть здесь и достаток воды, – произнесла Цыпелма.

Гыма и Номинтуя несли на металлическом пруте на плечах тяжелый казан. Они проворно опустили его и стали снимать свои заплечные мешки, а Бальжима и Энхэрэл свои. Никому не хотелось говорить. Баабай замахал руками:

– Костер разведем в огороде, несем казан дальше. Искры могут запалить постройки.

Гыма и Номинтуя снова подняли казан, снова пошли, покорно клоня девичьи неприкрытые головы с богатыми тяжелыми косами черных волос.

– Куда же делись русские люди? – уже за вечерним чаем, держа в изящных пальцах пиалу тонкого фарфора, украшенную угалзой, спросила отца Бальжима.

Чагдар отпил из своей пиалы и ответил:

– Я думаю, их угнали. Они жили хорошо, имели много зерна, скота, коней. А теперь таких преследуют. Всё отнимают у них, а самих угоняют неведомо куда. Или просто расстреливают. Говорили мне знающие люди, что в тамбовских землях было большое народное восстание против власти красных, оно совсем недавно было подавлено чрезвычайно жестоко и кроваво, и многие, получившие там опыт расправы над народом, находят себе применение повсеместно.

– Я не могу понять этого, – прикрыв от ужаса глаза, тихо произнесла Бальжима.

– Это не для людского понимания, – сурово откликнулся Чагдар. – Но я кое-что уразумел. Всё это делают городские политические люди. Теперь превыше всех ценностей фабрики и заводы. Рабочих надо кормить. Для этого всё отнимают у деревенских.

– Зачем же фабрики и заводы? И так хватает всего! А столько людей убили, что и не надо много фабрик и заводов! Объясни, отец! – не могла остановиться Бальжима.

– Я же сказал уже… это не для людского понимания. В наше время надо много производить оружия. Большие страны воюют друг с другом, это требует вооружений, аэропланов, танков, обмундирования, не счесть всего, – терпеливо пояснил Чагдар больше для Зоригтошки, чем для женщин. – Кстати, надо завтра обыскать избы и постройки. Мы совершенно не вооружены. Война и беда отняли у нас все оружие, что было. Мы доверили лук со стрелами Аяне, потому что он девичий и потому что у нее одной нет кинжала. Вооружиться всем не мешает.

– С кем же сможет сразиться наше великое войско? – задала вопрос нежная Энхэрэл.

– Здесь могут бродить одиночные бандиты и целые ватаги. Пусть каждая женщина имеет ночью какой-нибудь металл, чтобы громко застучать и поднять тревогу и пожертвовать собой, если надо. Вы не знаете, что бывает в наши дни, а я очень наслышан. Молитесь перед сном усерднее. Гыма и Номинтуя, отправляйтесь спать к отаре. Я же заночую возле кобылицы. Золотом платил за нее, за наше драгоценное Сокровище, как же теперь сохранить его?!!

Чагдар проснулся рано, едва только под навес, где он устроился на ночь, вкрадчиво заглянуло солнце. И не обнаружил поблизости Зоригтошки, нашедшего ночлег рядом. И немного рассердился. Рассердился потому, что не он, Чагдар, первый проснулся, и на то, что Зоригтошка мог встать так рано. Не иначе как с вечера задумал какую-нибудь проделку. И что можно делать в такую рань? Обыскивать избы и постройки в поисках оружия? Так в них еще темно. Старику вспомнилось, как Зоригто мальчиком стащил у него саблю, вот так же, поутру, и сбежал с ней на луг, а там был медведь, кормившийся земляникой, и одно только то, что в тот год на землянику был невиданный урожай, спасло ребенка. Зверь-сластолюбец слишком увлекся пиршеством. Глянув тогда на Зоригто черными своими глазками, он зачавкал, как поросенок, и даже жалобно простонал, словно ему помешала муха. Впрочем, это рассказал сам Зоригто, а он мог все выдумать. Или только часть. Ведь он дрожал, рассказывая деду о встрече с мохнатым. Пришлось отдать мальчику саблю, которую он вернул, и пойти с ним на луг, и стоять, и смотреть, как тот геройски рубит высокий иван-чай, словно свой недавний страх. Смотреть и жалеть ребенка, отец которого, снайпер Эрдэни, пал смертью храбрых на Первой мировой в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Чагдару столько всего пришлось пережить, с того года начиная, что он не мог не измениться нравом. Он стал мягче к своим и беспощадней к недругам и проводил часы, изучая учение Цзонхавы – Ламрим Ченмо, «Большое руководство по этапам пути к пробуждению». Сейчас его рассердило еще и то, что в который раз он начинает утро не с чтения мантр, а с беспокойства о внуке.

Чагдар поднялся, и вышел из-под навеса, и увидел черного Шаала-нохоя, забившего приветливо хвостом, и едва удержался, чтобы не пнуть его. «Надо убить такого негодного пса, – решил он. – Он бросает нас, когда захочет. И может испортить Булгашу-соболятницу, память об Эрдэни, воспитавшем ее для охоты». Но в следующую минуту он понял, что некому поручить убийство собаки: в улусе животных забивал Хасан-татарин. И снова рассердился, и, взвинченный, испуская из глаз молнии, пошел из ворот искать Зоригто, не заходя за коньком, оставленным возле отары.

Старик прошел пол-улицы и тогда только осознал, что не на коне отправился на поиски и что Зоригтошка, возможно, ускакал. Он круто повернул назад, взбив дорожную пыль пятками гутал, и направился к огороду, где под навесом мирно дремала отара. Конек его тихонечко заржал, радуясь, что видит хозяина, а вслед за этим тихонечко откликнулся конек Зоригтошки. Старик облегченно вздохнул, снисходительно махнул им рукой и пошел обратно. «И чего это я взбесился? Может, зээ-хубуун отлучился до ветру? Нет-нет, это не так! Даже для приличного поноса это слишком долго!» Чагдар хмыкнул, поняв, что унизил внука, и пошел менее спешно, успокоенный порядком приземленных мыслей. Вот для чего, оказывается, нужны приземленные мысли! Они приносят покой! Вот отчего простаки так смиренны! Ими владеют приземленные мысли.

Чагдар шел, повесив голову, отдавшись жалости к живым, пока эти живые совсем не видят его, и тут узрел следы гутал внука, так отличающиеся от его следов. У Зоригтошки ступня по-юношески узкая, а ступает он таким широким шагом, что можно сравнить со скоком коня. «Может быть, зээ-хубуун отправился на поиски реки? Русские ставят свои деревни, найдя сперва реку». Однако следы внука привели Чагдара на узкую тропинку, вившуюся по небольшому лесистому всхолмию, а наверху был погост. Старик нахмурился.

Его удивлению не было предела. Зоригтошку он увидел скоро. Его драгоценный зээ-хубуун копал могилу! Старик многое мог ожидать от него, но такое ему бы не привиделось и в кошмарном сне. А такой сон он однажды видел, и не слишком давно.

– Эй! Эй! – замахал Чагдар руками. – Зориг! Зоригто! Остановись!

Юноша подошел к деду, отбросив в сторону лопату с обломком черенка, и склонил голову.

– Ну? – спросил Чагдар.

– Нагаса-аба, выслушайте меня! Вчера я натолкнулся на то, что сразу не заметил в деревне, когда нашел ее. Пока женщины разбирали поклажу, я решил порыскать в поисках оружия. Я подумал, что его нужно искать в самом богатом, как ты сказал, купеческом доме. И обнаружил тело застреленного русского юноши. Судя по всему, оно пролежало с зимы, было присыпано пылью. Рука юноши была откинута, а пальцы сжаты так, словно в них был револьвер и кто-то забрал его. Я не стал никому рассказывать эту страшную сказку вечером и решил утром похоронить юношу по русскому обычаю, чтобы женщины не увидели смерть. Я проснулся и нашел этот погост, а на нем недокопанную могильную яму, и решил чуть удлинить ее.

– Ты меня удивляешь, Зоригто. Пусть я забрал часть твоей глупости, но, видимо, для собственных страданий. С одной стороны, правда есть в твоих словах. Этот парень, верно, купеческий сын, и он сражался, защищаясь. Но мы не погребаем иноверцев, а держать в руках лопату – позор для нашего рода, будь в нем хоть один отщепенец.

– Что делать, нагаса-аба, мы должны дождаться ожереба Сагаалшан-кобылицы здесь, не навредит ли в этот момент чужой непогребенный дух выходящему из материнского лона жеребенку?

– Это не исключено, – невесело откликнулся старик. – Что делать, Зориг, веди меня к раскопу, буду смотреть его.

Юноша подвел деда к могиле. Она была когда-то раскопана вглубь на метр с небольшим, а по длине темнела сырой землей, что было результатом свежих усилий. Чагдар долго стоял молча, а Зоригто ждал, когда он заговорит.

– Сними свой драный халат, зээ-хубуун, я дам тебе другой. И отдай его мне. На нем я приволоку тело погибшего и похороню его. Тебе, чистому юноше, не стоит заниматься таким делом. К тому же я видел, как хоронят русские. Идем, показывай мне тело.

Они быстро пошли с погоста, словно стремясь подальше от позорного осквернения земли рытьем могилы, а еще и торопясь, пока не пробудилась женская половина. Зоригто провел деда задами деревни, а потом нашел нужный огород, и сквозь него они вышли на скотный двор. Там было много построек, а на земле возле конских стойл темнел труп, присыпанный наносами песка, сухим листом, свежей цветочной пыльцой степи, что сдержало его разложение. Мухи тонко пищали над ним.

– Уходи! – с глухим рыком произнес Чагдар. – Убирайся! И присмотри за женщинами, чтобы они не видели моих действий.

– Вот! – Зоригто протянул деду Евангелие в кожаном переплете. – В избе я нашел русскую священную книгу. Положи ее на грудь юноши. На ней вытиснен крест, русские как раз погребают своих под крестами.

Чагдар протянул руку за книгой, взял ее, судя по всему, читанную часто, и сунул в большой карман своего нищенского, с чужого плеча, халата. Зоригто же пошел на речку, чтобы омыться. Он нашел ее еще вчера, но вчера она не понадобилась, в заброшенных колодцах вода была слаще родниковой.

К своим он вышел на дым костра и веселые восклицания женщин. Кажется, их восторг по поводу пачкающего пеленки сосунка Жимбажамсы не имел предела. Где ж найти будет скакуна для такого молодца? Зоригто был уверен, что кобылица принесет отличного белого унагана для него самого.

– Зоригтошка, ты что такой мокрый? – удивилась брату Аяна. – Неужели упал с коня в воду океана щедрости?

В другой раз Зоригто обязательно бы потрепал шуструю сестренку за такую шутку. Но он растерянно улыбнулся, представляя, как в эту минуту нелегко деду Чагдару. И эта растерянность, замеченная женщинами, притушила их смех.

– Зоригтошка, сушись у костра! Похоже, ты еще и продрог! Что случилось? А где дедушка? Спит? – наперебой спрашивали они юношу.

Зоригто мог бы промолчать, надуться, и женщины бы смолкли. Но у него был веселый нрав острого на язык воина-разведчика, и он сказал, простирая ладони над дымом:

– Вы знаете, уважаемые, что такое подводная лодка?

– Нет! – откликнулись удивленные женщины. – А разве такое бывает?!

– Еще как! Есть такая лодка! Называется «Нерпа». Она покорила степи Бурят-Монголии. А степи Бурят-Монголии – от моря до моря. Везде, где степи, там мы.

– И в Африке?! – спросила Аяна.

– В Африке саванна, наши до нее еще не добрались. Если они будут подружнее, то, конечно, доберутся. Их поход возглавит Жимбажамса.

Зоригто хотелось видеть младенца где-нибудь в очень далеких странствиях. Его поведение на настоящий момент очень недостойно!

– Зоригто-хубуун, – сказала ему мать Энхэрэл, – ты бы обошел брошенные избы, и, может быть, тебе бы попалась люлька для нашего Жимбажамсы!

– Я поищу, мама, но знаете ли вы, что колыбели русских чрезвычайно тяжелые, они крепятся к стальному крюку в потолке. Где их удерживает жердь, а где такая толстая веревка, что ее можно сравнить с телом кобры.

– Неужели? – удивилась Лэбрима.

За разговором о невероятном женщины забыли, что Зоригтошка пришел в подмокшей одежде. Они уже сварили зеленый чай, добавив в него надоенного Гымой овечьего молока и крошечную щепотку соли. Но у них не было и ложки сливочного масла, чтобы чай заправить! Припасы, которые они взяли с собой, были невелики. Еще не закончились сыр из сушеного творога – хуруул и шаньги, настряпанные в дорогу старой Долгор, матерью бэри Лэбримы. Если же они вскорости не достигнут Монголии, а, верней всего, не достигнут, то придется резать овец. Но Чагдар Булатов и Зоригто Эрдэнеев не умеют этого! Как же они не догадались взять в путь какого-то из батраков-барлагов? Не успели подумать об этом в невероятной спешке ночных сборов!

Все ждали к завтраку главу семейства.

– Я пойду за отцом, – наконец произнесла Цыпелма, увидев, что ожидание затягивается.

– Подождите, уважаемая Цыпелма, – воскликнул Зоригто, – нагаса-аба сейчас подойдет сам, на запах костра и чая! Он уже покинул место ночлега.

Женщины вспомнили, что Зоригтошка явился к костру в сырой одежде, но на этот раз промолчали. А ведь можно было еще и поинтересоваться, где же его достойный слез старый халатишко. Номинтуя подбросила в костер сосновых поленьев из обнаруженной в дровянике щедрой поленницы. Дрова весело затрещали при всеобщем молчании. Вскрикнула далеко неведомая птица.

Наконец старик Чагдар появился – как и Зоригто, в подмокшей одежде и с несвойственной ему улыбкой.

– Ну что, дорогие женщины, чай готов? И даже остыл дважды или трижды? А я обнаружил речку. Отличную речку, чтобы поить отару и наших коней. И даже сам слегка ополоснулся в ней. Что и вам советую! Видите, ко мне вернулась резвость. Берите пример с меня! Скоро я вообще поменяюсь местом с Зоригтошкой. Я буду скакать по степи лицом к хвосту кобылы, а Зоригтошка будет восседать на подушках и хранить достоинство рода.

Зоригто шумно вздохнул, не решаясь состязаться с дедом в меткости слова. Царственная Бальжима принялась подавать чай, приговаривая, что в самом Пекине обучалась приемам чайной церемонии.

Едва окончился завтрак, как грозный Чагдар заговорил о том, что беспокоило его:

– У нас, у беглецов, жалкая участь, поэтому нам нужно всегда быть настороже. Если неожиданно появятся недруги, пусть женщины измажут щеки пылью, лягут и притворятся больными. Аяна шепнет Сагаалшан-кобылице заветное слово, чтобы та легла в траву. Зоригтошка уложит коньков и натрет им бока грязью. Надо запастись грязью. А я стану вести беседу в образе сумасшедшего и невежественного мангадхая. Да, еще попрошу Аяну побеседовать с вожаком-бараном, чтобы он принял скорбный вид. Мне показалось, что он прислушивается к ее словам. Скорбный вид не помешает и овечкам. Дружное молчание также продлит их дни. – Помолчав, он добавил: – Я уже столько наговорил всего мне несвойственного, что прошу всех отнестись к моим речам снисходительно.

Однако же не прошло и часа, как слова Чагдара начали сбываться. Говорят же люди: не стоит разрисовывать будущее в таких красках, какие не понравятся тебе самому!

Сначала на Вечное Синее Небо набежала тучка. Потом она заслонила сияющее солнце. Потом раздался топот копыт – и сразу рядом с их избушкой, крайней с конца. Чагдар, как безумец, выскочил на широкую улицу. Не въезжая в деревню, близ ее распахнутых и сломанных ворот, остановились два всадника на двух жирных пестрых кобылах, что говорило о том, что они за кавалеристы. Один был хонгодор с оспяным корявым лицом, а второй видом грузин из бывших уголовников. Таких после гибели Нестора Каландаришвили, случившейся в прошлом году, разбросало по всей Восточной Сибири. Надо полагать, что и отдельные хонгодоры были в анархистском войске Нестора. Чагдар поспешил к всадникам, чтобы задержать их подольше. Винтовки, патронташи крест-накрест на груди, сабельки на перевязях – это были видимые признаки их воинственности.

– Эй, – закричал грузин своему спутнику по-русски, – Балтай, пэрэвэди-ка старикану, что я хочу эсть!

Чагдар не знал имени «Балтай», но приготовился слушать перевод.

– Уважаемый, – лениво произнес Балтай по-бурятски, – мы хотим есть!

– Я беднейший бедняк, – начал Чагдар, утирая лицо рукавом халата и мелко моргая, – а вы военные люди. Неужели еще не нашли пропитания?

– Нашли, сейчас тебя шерстить будем. Веди к своей кухне!

– Не отнимайте последнее, будьте добры!

Балтай перевел его слова грузину, назвав его Важей, и тот хмыкнул:

– Ага, значит, у них эсть послэднее, и зря он назвал сэбя бэдняком! Пусть вэдет, я хочу мяса! Я хочу мцвади, пусть приготовит!

Грузин захохотал и, подъехав к Чагдару, снял с его головы малгай:

– Позвол нэсти шапку за тэбэ!

Чагдар медленно и сокрушенно пошел вперед, надеясь, что женщины выполнили его распоряжение, а Аяна и Зоригто исчезли. Он открыл ворота, и бандиты въехали. Они спешились и быстро рванули дверь в избу. Чагдар последовал за ними. На широких лавках, едва прикрывшись тряпьем, лежали измазанные пылью Цыпелма, Бальжима и Энхэрэл.

– Чэрт! – сказал Важа. – Куда нэ приды, бабы балные. А у нас в Грузыи красавицы, вах-вах! Вэди к своим баранам! Хочу мцвади!

Чагдар дождался перевода и спросил Балтая:

– Мцвади – это что?

– Это что, Важа? Мцвади? – переспросил Балтай грузина.

– Шашлык барана с баклажан.

– А что такое баклажан? – это заинтересовало уже самого Балтая.

Видимо, сумасбродную идею насчет шашлыка с баклажанами в степной глуши Важа излагал впервые.

– Ты нэ знаешь?! – Важа захохотал довольно. – Веди, старик, к баран.

Он сам открыл ворота в огород, увидел казан и помчался к нему:

– Вах-вах!

– Чай, – воскликнул Балтай, заглянув в казан. – Грей, старик, чай, корми нас! А к баранам вернемся потом. Это так хрансузы говорят.

Чагдар послушно запалил костер наново, достал из мешка последние шаньги и хуруул. Гости сами зачерпнули себе чая, не дожидаясь, пока он согреется, имевшимися в их заплечных торбах оловянными кружками.

– Веди сюда овец, быстро-быстро, – смачно чавкая, приказал Балтай.

Чагдар покорно, мелко-мелко переступая и клоня голову, чтобы не выдать своей грозной стати, побрел к краю изгороди и перелез через нее, упав на землю с верхней жердины. Он услышал, как Важа жирно захохотал, и заметил лежащего в невысокой траве Зоригто. Внук наблюдал за чаепитием бандитов на огороде и отполз, когда дедушка направился в его сторону.

– Беги, зээ-хубуун, к отаре, найди две самых грязных и захудалых овцы.

Надо сказать, такие овцы всегда находятся из числа ленивых. Они часто ложатся, отчего становятся грязными, не могут нагулять бока, оттого что мало едят, и заканчивается это тем, что отара сторонится их и оттесняет куда похуже.

Чагдар почти уже сам дошел до огорода, где стесненно, плотным комком лежали овцы, присмотренные Агууехэ-хусой; тут увидел Зоригтошку, тащившего под бока двух грязных овец, за которых вожак не нашел нужным заступиться. Чагдар взвалил одну овцу себе на левое плечо, а вторую взвалил на свое плечо Зоригтошка. Чуть не задохнувшись от животной вони, старик сказал внуку:

– Ступай за мной скрытно, взвалишь мне вторую грязнуху на правое плечо, как мы окажемся поближе к бандитам.

Так Зоригто и сделал. Едва стал виден дымок костра, как он резво перевалил смердящую животину на правое плечо любимого дедушки.

– Эй-эй, – закричал Чагдар Балтаю, – прими, что просил, иначе, если я их сброшу вниз, потом ловить придется долго.

– А я это просил? – удивился Балтай, увидев, как грязны и запашисты овцы. – Пусть Важа и принимает их. Важа!

Грузин подошел недовольный.

– Вах! Какой отвратительный баран! Я всэгда говорил, что надо брать у богатых. А у этих – болной жэнщин и худой баран. Нэ хочу я жить в рэспублике бэдных. Пошлы, Балтай, в Кытай. Скажи старику, что мы нэ бэром!

Чагдар сбросил овец и перелез через изгородь. Ему хотелось снять запачканный овцами халат, но нельзя было этого сделать. Под халатом был у него новейший самовзводный револьвер системы Нагана.

Бандиты уже сидели на войлочных ковриках у костра и, почти не жуя, проглатывали последнюю шаньгу, когда старик добрел до них, мелко семеня, как китайская заводная игрушка.

– И что мы будэм дэлать? – спрашивал Важа Балтая. – Дабычи нэ дабыл, радосты нэт. Давай, заколэм младэнца, что ли? Я слышал, пыщыт младэнэц.

– Ну, – отозвался Балтай, – езжай в Грузию и там коли грузинского младенца.

– Ха-ха, – согласился Важа, – голос кровы в тэбэ загаварыл? Я нэ вэру в классовую борбу, а я вэру в голос кровы.

– Какие новости есть? – дрожащим голосом спросил Балтая Чагдар, невольно смягчаясь к этому парню, пресекшему желание Важи убить Жимбажамсу.

– В Монголии убили Сухого. В Новониколаевске расстреляли барона Унгерна. В Якутии погиб батька Нестор. Везде война без конца и края, – ответил, утирая рот, Балтай, Важа напомнил ему о голосе крови явно не вовремя.

Повернувшись к Важе, он произнес уже по-русски:

– Валим отсюда. Плохое, чего ты так хотел, мы уже сделали. Съели у этих бедняков последнюю пищу.

– Ладно, – согласился Важа, – кладем их пытатэльный сыр в наши мэшки, и айда по коням.

Они собрали сыр, потом скатали трубочкой войлочные коврики, на которых сидели, и тоже сунули их в свои торбы, и, едва двигаясь от тяжелого переедания, покинули усадьбу и деревню.

Женщины омыли лица под висевшим во дворе рукомойником.

– Чагдар-убгэн, – обратилась Цыпелма к мужу, – сними халат, я постираю. И ты, зээ-хубуун, сними тоже. Вы спасли нас!

– Я сама постираю халаты отца и сына, – откликнулась нежная Энхэрэл. – Я сделаю это в первый раз в жизни и с большой радостью, молясь Великому Небу.

Чагдар снял легкий летний халат, под которым обнаружилась перевязь с револьвером в мягком войлочном чехле. Все знали, что в револьвере всего три пули. Четыре ушло во время последней перестрелки с мстительными родичами сойотов.

– Бандиты съели последние шаньги и унесли весь сыр. Наши припасы близки к истощению, – произнесла Бальжима, взявшая на себя обязанность следить за кухней.

– Будем искать человека, который умеет резать овец, – сказал Чагдар. – Я на коне обскачу окрестности.

– Не спеши, отец! – воскликнула Бальжима. – Тебе нужен отдых после стольких волнений.

– И то правда, – устало согласился Чагдар, садясь на сосновую чурку, в ворохе которых у него был припрятан шелковый кисет с табаком и китайская трубка, оправленная серебром. – Наша Сагаалшан-кобылица принесет приплод предположительно завтра. Надо неотлучно дежурить при ней. Я сам прослежу за ожеребом. Смотри, зээ-хубуун, будь поблизости!

– Ага! – согласился Зоригто и исчез буквально через мгновение.

– Зоригтошка, он такой, – успокоила отца Энхэрэл не без гордости. – Он непоседа, но результаты у него всегда хорошие.

И ушла с халатами туда, где, по утреннему рассказу отца, находилась речка.

Энхэрэл быстро нашла ее, пройдя в проулке между двумя усадьбами. Нашла она и мостки, и яму под ними, где, верно, деревенские когда-то полоскали белье. Энхэрэл положила первый халат на мостки, набрала прибрежного песка и стала растирать им грязные овечьи пятна. А потом принялась полоскать халат в холодной воде. Слезы закапали из ее глаз, смешиваясь с речной водой, спешащей на восток к восходу солнца. Она вспоминала мужа своего Эрдэни, не вернувшегося в родной улус с Первой мировой, сына Самбуу, умершего мальчиком после падения с коня, сыновей Доржо и Баатара, павших в схватке с сойотами еще неженатыми, дочь Дариму, ушедшую с мужем Галданом в Китай и там с ним погибшую. Она плакала, пока стирала первый халат и когда принялась за второй, сыновий, более грязный, потому что Зоригто сначала ловил грязнух, потом нес их под мышками, а потом одну на плече. «Это какой-то другой халат, – подумала она, натирая его песком. – У него же был синий, а этот – серый, и он чуть новее». И следом она осознала, что плачет, что все увидят ее красные опухшие глаза, и поэтому пора прекращать это занятие. Энхэрэл наплескала в глаза холодной воды, потом расплела косу и вымыла волосы и осталась довольна собой и твердостью своего духа.

Но, возвращаясь, она услышала женские вопли и плач, в тревоге прибавила ходу, и слезы, недавно торившие путь, хлынули из ее глаз снова. «Неужели что-то случилось с белой кобылой отца?» – была первая ее мысль. «Да есть кто-то счастливый в наши дни?!» – это была вторая. «Жимбажамса! – была третья. – Он счастлив в этом мире». И четвертая: «А что, если что-то случилось именно с ним? Упал? Лэбрима – неопытная мать».

А случилось вот что. Зоригтошка, отправившийся по избам в поисках оружия, в одной из них нашел кое-какие вещи. Это были мальчишеские льняные платьица с вышивкой крестиком по вороту, крошечные красные сафьяновые сапожки и игрушки: деревянная лошадка-каталка, металлический паровозик со стеклянными фарами, куколка в сарафане. Конечно, он не мог не прихватить этого для сосунка двоюродного брата, да еще пару книжек на русском языке, чтобы попрактиковаться в русской речи.

Но, едва он высыпал свою невольную добычу перед собравшимися во дворе усадьбы женщинами, а подошли и Гыма с Номинтуей, и Аяна, чтобы узнать про нашествие двух бандитов, – как совершенно неожиданно из их глаз хлынули горячие слезы, и раздались вскрики:

– Сколько еще это все будет продолжаться! Убивать детей! Нашего новорожденного тоже чуть не убили! Что делать всем нам!

Зоригто не знал, как тут быть. А тут еще подошла Энхэрэл с постиранными халатами и с готовыми слезами. Но именно она и смогла прекратить этот вселенский плач.

– Вы что, женщины! – воскликнула Энхэрэл так громко, как могла, в первый раз в жизни повысив голос. – Вы бы подумали о моем Зоригто. Что должен он сделать, глядя на вас? Убежать? Утешить? А что, если он окаменеет на месте? Смотрите, он не может сказать ни слова и не может сдвинуться с места! Вы хотите, чтобы он лишился дара речи?!

Женщинам стало стыдно перед Зоригто, которого они совсем не хотели обидеть. Они и плакать не думали. Эти слезы взялись неведомо откуда, из недр Гражданской войны, принесшей столько потрясений. Они замолчали разом и, как им показалось, вовремя. Они увидели баабая в калитке ворот. Он пришел за своим халатом.

– Чего же вы все так испугались? – удивился он. – Что вздрагиваете при виде меня? Может быть, я стал похож на шайтана?

Энхэрэл поспешила к нему с халатом:

– Отец, он еще не высох. Я так задержалась, стирая! Простите меня.

– Так повесь сушиться, а не стой посреди двора, – снова удивился Чагдар. – Вы, женщины, какие-то странные! А, Зоригтошка нашел и принес детские вещи? Ну так приберите их! Бедняки никогда не гнушаются подаянием. Разве вы сами никогда не подавали беднякам? В прошлой, невозвратно погибшей жизни?

Тут у женщин снова закапали слезы, которые они остановили так внезапно перед приходом баабая. Страшась его хорошо известного им гнева, они разбежались кто куда. Одна Энхэрэл осталась развешивать постиранное на протянутой по двору пеньковой веревке. Но слезы мокрым не утереть!

Чагдар и сам вдруг сильно запечалился. По верху энгэра его халата шли полосы желтого и черного цвета. Желтая напоминала о поездке в Тибет, где он прикоснулся к просветленным, но черная была цветом тоонто – родины, которую он терял с каждым новым скоком конька на юг, в Монголию и Китай. Не желая отдаваться печали, когда он сам есть бесконечный источник мужества, Чагдар кашлянул и сердито обратился к Зоригто:

– Что же ты застыл посреди двора, зээ-хубуун? Не превратись в дерево! Что за книги у тебя в руке?

– Я нашел. Это русские. Я хочу повторить русские слова. На всякий случай. Если еще понаедут бандиты.

– Что ж, пойдем со мной! – обрадовался Чагдар, которому всегда нравилось изучать понятия чужой речи. – Ты будешь читать мне вслух, а я смотреть за правильностью произношения.

И они удалились во двор очень пострадавшей от пуль избы, в огороде которой прятали свою драгоценную кобылицу.

– Там было много книг, – рассказал Зоригто деду, – но я взял две. Посмотри, вот это совсем новая, Солбонэ, он пишет на русском языке. Разве возможно такое? Называется «Цветостепь».

– Это есть такой в Иркутске, его зовут на самом деле Николай Дамбинов. На западе много крещеных. Их деды намудрили, принимая крещение, чтобы не платить русским албан. Новокрещеных русские освобождали от албана. Этот Дамбинов из боханских, они по-другому выговаривают слова, глядишь, ты бы и не понял его речи или высмеял его, что он невежа. Вот он и ударился писать на русском. Он из очень бедной семьи, но учился в русской школе, а потом в Жердовке в училище. Там и перешел на русский язык. У бедных всегда есть одно сокровище – это ум, и, если его в достатке, они выходят из бедности. Это сокровище, к нашей радости, у тебя, Зоригтошка, тоже есть. Ты не станешь ходить в бедняках. Твои затруднения преходящие.

– Но почему же книга Солбонэ оказалась в русской избе? – поинтересовался Зоригто, как всегда напитываясь от осведомленности деда.

– Я могу предположить, что русский крестьянин, который в ней жил, или сам был метис, или был женат на бурятке. Такое издавна водится у русских. Дочери степей красивы, разве ты не заметил этого?

– Заметил, – смущаясь, согласился юноша.

– И может быть, у этой четы был сын, который учился в Иркутске в военном училище, куда во время Первой мировой войны стали принимать лучших из простолюдинов, или учился он в иркутской гимназии. Вот и познакомился с Дамбиновым. А после разгрома белых ему, очевидно, удалось спастись, он навестил родителей и привез новую книгу домой. А вторая книга – это что?

– «Учебник тактики. Кавалерия для военных и юнкерских училищ», – прочел на корочке Зоригто.

– Вот видишь, я оказался прав. Сын хозяев разоренного дома был юнкер. Эта книга полезна для тебя. Мне видится, что война еще не закончилась. Однако изучай мирность тоже. Здесь, в Тункинской долине, много чудного. Здесь живет настоящий народный гений и богатырь Магай. Я с ним знаком давно. Мать его бурятка, отец русский. Он собирает слушателей, рассказывает им сказки и предания, бесплатно лечит народ и домашнюю скотину. Он загадочно неутомим. Ты учился в городе и потому не видел его. Магая знают всюду по нашей земле.

Так, беседуя, они дошли до места и открыли висевшие на одной петле ворота. Они нарочно выбрали для кобылицы полуразрушенную убогую усадьбу, которую ни у кого не будет настроения посещать. Они заглянули к кобылице, лежавшей на хорошем прошлогоднем сене. Перед ее мордой высилась большая охапка свежей душистой травы, нарезанной Гымой и Номинтуей при помощи их девичьих кинжалов. Убедившись, что в их коневодческом хозяйстве полный порядок, старик и юноша вернулись во двор и присели на ступени затененного крыльца.

– Читай мне книгу Солбонэ, – приказал Чагдар внуку.

– Вот, слушай, дед, – «В родимой степи»:

- Здесь, вдали от шума, пыли, воплей, стона,

- В вечной неге простоты,

- Под синеющим узором небосклона

- Юрты юртятся в степи[1].

– Ты, зээ-хубуун, читаешь стихи не слишком плавно и с задержками. Юнкерский учебник показался бы тебе трудным. У русских есть модный поэт Игорь Северянин. Солбонэ, похоже, пишет в его духе, и не без настроения. А пыль, вопли и стон – это где, по-твоему?

– В тюрьме, наверное.

– В городе! – убежденно сказал Чагдар. – Город – это настоящая тюрьма для таких, как мы.

– Вот смотри, нагаса-аба, в стихотворении «Сын степей» этот Солбонэ подтверждает твои слова:

- Да что мне город многошумный,

- Где только злобит злоба лжи?

- Где редко встретишь простодушных,

- Простых и близких, для души![2]

– Достаточно, зээ-хубуун! У меня возникла мысль: ты бы поучил русскому языку свою сестренку. Ты видишь, как мало вокруг мужчин. Поэтому женщин надо образовывать. Может быть, Аяне доведется давать уроки Жимбажамсе.

– В Монголии не понадобится русский язык! А лучше еще двинуть в Китай!

– Везде война и руины, – откликнулся Чагдар. – Где лучше? Говорят, там, где нас нет, в великой пустоте и простоте Дао. Лучше всего никуда не стремиться, а жить в простоте. Вот сейчас мы никуда не стремимся, поскольку ждем ожереба Сагаалшан. В ее чреве происходят удивительные вещи, о которых мы не имеем представления. И в глубине вселенной происходит что-то удивительное, что нам, невежам, никогда не откроется.

Так, в суете кругового движения сансары, минул день. Женщины, как трудолюбивые ласточки, вили хрупкое гнездо в самом центре мирового вихря непостоянства, укрываясь за его упругими волнами и делясь друг с дружкой покоем надежд и крохами оставшейся пищи.

В закромах русских изб мужчины ничего не нашли, кто-то выгреб все до последней крошки. Сусеки пахли зерновой пылью, пустые рассохшиеся кадки – солеными огурцами, капустой, салом, черемшой, груздями; ранами краснели чаны, в которых хозяева десятилетиями запасали бруснику и клюкву. Разорение и гибель пронеслись здесь минувшей зимой.

На другой день Чагдар оставил у кобылицы Зоригто и Аяну, а сам испил чая из пиал Бальжимы, так как, хотя и ожидал ожереб только вечером, не пожелал присоединиться к общей трапезе. Не оставшись у костра ни на одно лишнее мгновение, он пошел обратно и на полпути услышал за спиной резвый и звонкий топот копыт. Огорченный новым нашествием, он понурил голову и почти остановился.

– Здорово, дед! – услышал он зычный молодой голос за спиной. – Мы будем с тобой говорить!

Чагдар повернулся, на ходу вспоминая, что не стоит выдавать знание русского. Он увидел троих бодрых кавалеристов на одинаковых буланых конях. На них были новые бурые буденовки с красными звездами, новые зеленые гимнастерки и новые красные сатиновые шаровары, такие, про которые он говорил своим, что они пропитались кровью. «Ваньки-встаньки, – пронеслось в голове у Чагдара. – Посмотрим, чего они потребуют».

Средний держал красное знамя, уперев древко в колено, а тот, что справа, достал потрепанную бумажку и прочел:

– Мэндэ, хундэтэ угытэй хун!

Лоб у него вспотел, пока он шевелил губами по бумажке, готовясь произнести следующую фразу, и он буркнул:

– Дед, а дед, говоришь по-нашему?

– Малехо, – согласился Чагдар, которого, как человека делового, купца именитого, интересовала суть дела, а ее легче понять без переводчика. – Батрачил я на русских, вот и знаю малехо.

– Смотри, смотри, Степка, – возбудился правый красноармеец, обращаясь к левому, видимо старшому, – он батрачил на мироедов и кровососов! Это наш, рабоче-крестьянский дед! Как тебя зовут, хундэтэ угытэй хун?

– Балта зовут, по-вашему Молот.

– Балта? Это здорово звучит! – теперь возбудился тот, что назван был Степкой. – Молот – это по-пролетарски. Балта – это напоминает Балтику, где зародилась великая мировая пролетарская революция. Я буду звать тебя, старик, Балтикой!

– Чего ты, – заспорил с ним правый, – велено же нам – к местным с полным уважением и без фантазий. Балта – значит, Балта.

Теперь заговорил знаменосец:

– Уважаемый Балта! Мы объезжаем тункинские улусы и стойбища с великой миссией. Три года назад красные партизаны подняли красный рабоче-крестьянский флаг над городом Верхнеудинском. Потом красные партизаны очистили от белых банд Дальний Восток. И вот великое свершилось! Хотя не сразу. Сначала появился великий… – тут знаменосец сделал паузу, и красноармеец с бумажкой прочел:

– «Союз Советских Социалистических Республик».

– Вот, – продолжил знаменосец, – появился великий, – он снова замялся, и красноармеец с бумажкой прочел:

– «Союз Советских Социалистических Республик».

Левый красноармеец Степка поднял руку и сказал правому с бумажкой:

– Пожалуйста, яснее и короче! Я сам ничего не понял из твоей речи, а что поймет бурят-монгольский дед?

Чагдар стоял понуро, но ему уже становилось смешно от стараний красноармейцев, и он решил, что, когда они закончат свое провозглашение, он радостно захохочет, иначе помрет от распиравшего его кишки смеха.

– Итак, – сказал знаменосец, учтя Степкину критику, – два дня назад, тридцатого мая тысяча девятьсот двадцать третьего года, в городе Верхнеудинске провозглашена Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика вошла в Союз Советских Социалистических Республик!

– Теперь мы можем спешиться, – сказал старшой Степка, – негоже возвышаться над бедняком! Слишком долго над ним возвышались буржуи и мироеды! Делай, как я!

Красноармейцы спешились и мгновенно сделали из трех своих винтовок трехгранную пирамидку. В это время Чагдару удалось подавить смех, клокотавший в кишках, и из его глаз вытекли невольные слезы.

– Ты плачешь, бурят-монгольский дед, – заметил Степка растроганно. – Такая великая радость случилась у ваших! У них будет теперь свое рабоче-крестьянское правительство! Собирай своих, мы исполним для них рабоче-крестьянские песни! Мы – агитационная ячейка.

Красноармейцы оправили гимнастерки и ремни и стали в строгую линию. Чагдар искоса взглянул в их серьезные лица с ярким блеском голубых и серых глаз, прорывающимся сквозь коричневатость и обветренность загорелых лиц, и сказал дрогнувшим голосом:

– Сейчас приглашу, уважаемые товарищи!

Он пошел к усадьбе, где выдавал присутствие людей дымок костра, и услышал, как за его спиной красноармейцы выполнили поворот направо, пошли за ним и снова встали в линию у ворот, которые он открыл. Чагдар вывел на улицу Цыпелму, Бальжиму, Энхэрэл, Гыму и Зоригто, шепнув им:

– Молчите и слушайте, не забывайте, что вы бедняки! И тогда все обойдется!

– Мэндэ! – сказали хором красноармейцы, а знаменосец (Чагдар услышал его имя Антонаш) добавил:

– Мы исполним вам новые песни.

И красноармейцы заорали зычными и грубыми голосами:

- Мы на горе всем буржуям

- Мировой пожар раздуем!

- Всюду будет знамя реять,

- Знамя мая и труда!

- И да сгинут буржуины

- Раз и навсегда! Раз и навсегда-а-а![3]

А потом они посовещались, и Степка сказал:

– Мы решили, что великий «Интернационал» вы не поймете, и мы исполним для вас «Авиамарш». Может быть, ваш парень захочет стать пролетарским летчиком. Это самое новое.

Они замаршировали на месте, их тяжелые сабли подергивались ровно и единообразно, и сапоги на ногах были новые и начищенные.

- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

- Преодолеть пространство и простор,

- Нам разум дал стальные руки-крылья,

- А вместо сердца – пламенный мотор[4].

– На месте стой, раз-два! – скомандовал Степка и обратился к Чагдару: – Уважаемый бурят-монгольский дед! Теперь скажите, какую исполнить для вас работу? Красная армия – главный друг и помощник бедняков.

Чагдар не ожидал такого вопроса. Раньше с таким вопросом к нему приходили голодные батраки-барлаги, и он нанимал их на какие-нибудь работы, если находил. Его озарило:

– Уважаемые красноармейцы! Мы голодаем уже несколько дней. Неизвестные люди отняли у нас последнюю пищу. У нас есть небольшая отара, мы ее нашли в степи, блуждающую, и она пошла за нами. Но я не умею резать овцу. И внук мой тоже не умеет. Помогите нам зарезать овцу. Мы угостим вас свежим бухлеором, если вы будете добры откушать нашу пищу.

Степка резко выхватил острую саблю из ножен, напугав женщин.

– Я снесу голову любому противнику! Что там баранья башка!

– Я чабан, я пас овец на молдавских полонинах, – перебил его знаменосец и сунул знамя красноармейцу с бумажкой.

Он кинулся к Чагдару и обнял его.

– Уважаемый бедняк Балта! Я тоже наголодался когда-то, пася чужие отары. Я помогу вам и зарежу столько овец, сколько скажете!

Чагдар подумал, задыхаясь от сильных объятий: «Похоже, у этих Ванек-встанек во всем гигантские мировые масштабы». И сказал:

– Пойдемте, я понял, что вас зовут Антонаш.

– Дедушка Балта, мне нужен острый нож и таз, чтобы выпустить кровь, – сказал Антонаш. – Саблей я не умею. А есть ли у вас подготовленные животные? Которых вы не кормили?

– Есть, – ответил Чагдар, – мы вчера отделили трех овец и давали им только воду. Мы молились Великому Небу, чтобы найти забойщика.

– И он приехал к вам из Молдавии на горячем буланом скакуне! – воскликнул Антонаш довольно и добавил: – У нас режут овец не так, как я видел у бурят-монголов. У нас овцу связывают, укладывают на стол или лавку, острым ножом перерезают артерию на шее и подставляют таз под поток крови. И затем можно приступать к разделке. А буряты связывают ноги, укладывают овцу на спину, придерживают за ноги, делают надрез в середине живота, в это отверстие осторожно засовывают руку, продвигают ее в сторону сердца и находят там главную артерию. Одним сильным рывком ее обрывают. Потом разрезают шкуру на брюхе. Достают внутренности, большой ложкой убирают кровь в чан. Шкуру отсоединяют. Отрезают ножки и голову, разделывают мясо. Вы будете согласны, Балта, если я забью овцу по-своему, как я умею?

– Зубшээнэб, согласен, – сказал Чагдар, выслушав красноармейца. Он убеждался, что перед ним вполне нормальный человек. Не стоит сейчас рассуждать о том, сколько он мог пролить человеческой крови.

– Ваши заготавливают сушеное мясо – борсо и мясную муку, – дружелюбно продолжил разговор на ходу Антонаш. – Нам такое выдавали в рацион. Вы можете третью овцу высушить. Если бы вы подготовили к забою больше овец, я бы забил. А так мы в походе, не можем ждать.

– Ага, ага, – кивал красноармейцу Чагдар. – Овец и коней у нас ценят и относят к животным с горячим дыханием халуун хушуута. Уважаемым гостям мы поднесем вареные бараньи лопатки.

Пока Антонаш резал овец, красноармейцы Степан и Егорий, так звали второго, с бумажкой, взялись за Зоригтошку.

– Ну, паренек, как тебя зовут? Зоригто? Ты понимаешь по-русски? Тогда тебе надо в летчики! Великому Советскому Союзу нужно осваивать самую современную технику. Девятого февраля этого года зародилась наша авиация. Строится двухместный учебно-тренировочный самолет «Конек-Горбунок». Их будет много-много. Все красноармейцы будут летать на самолетах. Скоро будет запущен первый советский истребитель И-1, пассажирский самолет «Синяя птица». Пойдем с нами! Мы держим путь в Кырен и затем в Верхнеудинск.

– Честное бедняцкое, – отвечал им не без искреннего удивления Зоригто, которому мысль об авиации никогда не приходила в голову, – вы рассказываете очень интересные вещи, но дедушка Балта не может отпустить меня. Мы с ним вдвоем мужчины, кто же будет охранять наших женщин, если я уйду?

– А где же твой отец? – спросил юношу Степан.

– Мой отец Эрдэни погиб на Первой мировой войне. Где-то в Галиции. Это было в шестнадцатом году.

– Вот-вот, – возбудился Степан, – проклятые буржуи! Мой отец тоже погиб на Первой мировой. И я, его старший сын, решил отомстить буржуям всего мира и ответить им мировой революцией.

Егорий, видимо имеющий свою инструкцию относиться к местным без фантазий, остановил агитацию Степана:

– Поможем этим беднякам. Пойдем спросим у женщин, в какой помощи они нуждаются.

Красноармейцы откушали вместе с семьей Чагдара Булатова бараний бухлеор, напились сытного и жирного бульона, отдали с десяток сухарей, что, как выяснилось, было их единственным пайком, и ускакали, оставив Чагдара в большой задумчивости.

– В какой же день родился наш Жимбажамса? В день провозглашения новой Бурят-Монгольской Республики, тридцатого мая по григорианскому календарю, – сказал он, раскурив трубку у костра в наступающих сумерках и собираясь на ночлег к Сагаалшан-кобылице. Но тут он увидел мчащуюся радостной птицей Аяну.

– Кобылица родила здорового жеребенка! – закричала Аяна издалека. – Я сама приняла роды!!!

– Унаган сааган, – закружился Зоригтошка, раскинув руки, – унаган сааган!

Все они взялись за руки и станцевали вокруг костра ёохор по вытоптанному за два дня земляному кругу, захватив в середину пытающегося убежать к кобылице баабая. Это было так легкомысленно – танцевать ёохор сейчас, но всем хотелось стряхнуть с себя оцепенение, вызванное недавними событиями, скрыть радость в ритме танца.

А позже Чагдар, оставив у кобылицы и жеребенка Гыму и вернувшись, объявил еще одну новость минувшего странного и удивительного дня:

– Мы не пойдем в Монголию. Мы пойдем в Верхнеудинск. Всюду, как я понял, революция. Всюду творится непонятное. Зоригтошка знает, что я был дружен с Овше Норзуновым. Это знаменитый фотограф, друг Гомбожаба Цыбикова. Я покупал у него большой альбом фотографий и журнал «Нэшнл джиогрэфик», ведущий свою историю с публикации этих снимков. В Верхнеудинске я, надеюсь, встречу Овше и буду держать с ним совет, как смотреть на нынешнюю власть и что предпринять дальше. Я подарю новой республике Сагаалшан-кобылицу. Так республика станет ближе мне, и я стану ближе ей. И тогда мы заживем мирно и неплохо.

Женщины молчали, пораженные решением Чагдара, один Зоригто решился задать ему вопрос:

– Нагаса-аба, путь отсюда в Верхнеудинск сложен и долог, это сколько же мы будем идти? Год?! А жеребенка ты не отдашь республике?

– Сейчас мы находимся в районе Кырена, – начал старик, видимо, успев обдумать путь. – Откуда и появились красноармейцы. Прямому походу на Верхнеудинск мешает Уругудеевский голец. Слышите, внезапно потянуло холодом? Это оттуда. Проход через гольцы есть там, где их рассекает река Зун-Мурэн. Мы пройдем путь, по которому уже шли, и от Зун-Мурэна выйдем к железнодорожной станции Слюдянка. Сколько у нас останется овец, я не знаю, но перед выходом на станцию, если нас никто не ограбит, о чем мы будем молиться Вечному Синему Небу и всем великим Буддам, мы забьем оставшихся и высушим мясо. Женщин в Слюдянке мы посадим на поезд, с Зоригтошкой мы сядем на коней и приведем Сагаалшан с жеребенком в Верхнеудинск.

– Это так опасно – разлучаться, – заспорила с мужем Цыпелма. – К тому же мы не знаем русского языка. Надо идти в Верхнеудинск пешком, с отарой.

– Наступит зима, и нас съедят волки, – рассердился Чагдар. – Язык учите. Я поручил Зоригто давать уроки сестренке Аяне, пожалуйста, присоединитесь к этим занятиям. Теперь женщины равны по правам с мужчинами. Мне, конечно, это трудно принять, так что сами расскажете мне, что понимаете под этим. Меня заботит больше другое. Что это значит – власть бедноты? Неужели такое возможно? Однажды старик Манзар из улуса Хойтогол рассказал при мне такую сказку. Одному хану, жившему в богатом дворце и имевшему несметные богатства, захотелось узнать себе цену. Но никто из его придворных не брался высчитать ее. Они боялись ошибиться и поплатиться за это жизнью. Они поехали на поиски мудреца, и им попался бедный старик, угытэй хун, как недавно выразился красноармеец. Он вызвался разрешить затруднения придворных, и его представили хану. И он сказал: «Ты, хан, гроша не стоишь. Если заставить тебя что-то сделать своими руками, то ты ничего не заработаешь, потому что не умеешь. А простым людям нет цены. Они работают всю жизнь не покладая рук и не знают отдыха». Хан отпустил старика и больше никому не задавал такого вопроса. В самом деле, возьмите меня. Если я останусь без всего, я ничего не умею руками. Не сумею заработать на хлеб. Вот в каком положении мы оказались.

– Нагаса-аба, – не выдержав наступившего молчания, сказал Зоригто, – ты можешь учительствовать. Учить языкам – китайскому, русскому и монгольскому. Географии и счету. Может быть, вернется кто-то из твоих сыновей и будет помогать тебе. И я найду себе дело и буду помогать тебе. Стану военным. Ты сам говорил, что воины всегда нужны.

– Хорошо, – не сразу согласился Чагдар. – А сейчас я пошел ночевать к кобылице. Утром, если будет благоприятствование, покажу вам жеребенка. Зоригто, пока еще довольно светло, но не покидай женщин до самой темноты, чтобы они чувствовали себя спокойно.

Последнее Чагдар приказал внуку неспроста. Помимо плана дальнейшего похода у него созрел еще один план, в его собственных глазах отдававший безумным молодечеством.

– До чего же мне все надоело. – Он шел и пускал молнии из своих узких азиатских глаз. – Моя кобылица – выставочный образец орловской породы, я боролся за нее на Варшавском аукционе. Ее отец Рослан, тринадцатого года рождения, от знаменитых Ермы и Милады, а мать родилась от Ядрана и Борисфены! И я дарю ее Бурят-Монгольской Республике, сойдя с ума от красноармейских песен!

Чагдар хлопнул висящими на одной петле воротами, вошел на скотный двор и затем под навес с лежанкой, где его поджидала Гыма.

– Раздевайся! – резко сказал он ей и снизил голос до шепота: – Быстро.

Гыма покорно сняла заношенный желтый тэрлиг, под ним обнаружилась длинная рубашка китайского кремового шелка с богатой вышивкой оранжевыми дракончиками. Она разделась, отползла в угол лежанки с навалом сена и смотрела молча, как Чагдар снимает кушак, халат и штаны и обнажает смуглый и страшный раздувшийся шодой. Она встала на колени, повернувшись к нему задом, а он нагнул ее голову, и она опустила плечи.

– Вот так, – сказал он после. – В городе я сниму тебе жилье, и ты родишь мне сына, а может, девчонку, а пока молчи, я буду приходить к тебе, когда захочу. Купеческое слово тверже закона, так что во всем положись на меня.

Он достал из кармана штанов заготовленный заранее царский золотой рубль и положил его на лежанку.

– Возьми рубль обратно, Чагдар. – Голос Гымы прозвучал ясно и спокойно. – Храни его и отдашь мне в Урге.

Чагдар подумал, что не успел он приложиться к девушке, как она заспорила с ним и стала командовать, как спорит и командует старая Цыпелма.

– Мы не в Ургу идем. Мы идем в Верхнеудинск, – сообщил он ей то, что уже знали другие, и взял золотой обратно.

Глава вторая

Очир-улигершин и славное местечко Онтохоной

Старый Очир, пыля ичигами, брел по степи, и в его заплечной котомке был морин хуур. Это значит, что он не бродяга, не потерянный человек, а сказитель, улигершин. Древний. О своем возрасте он говорил, что ему не то сто, не то двести лет, он забыл. Забыл, потому что не хотел помнить то, что для него не имело значения. А помнил он множество древних улигеров, вдобавок к этому и сам сочинил немало, и они тоже уже стали древними. Он еще знал предание об Абай Гэсэре и исполнял его повсюду, хоть одному человеку, хоть степному миражу, сколько-нибудь напоминающему человека. По словам Очира, он помнил время, когда в степь пришли первые ламы, а это и вправду было очень давно. Еще у Очира в котомке был ножичек с костяной ручкой. Сталь его сильно поистерлась от постоянного употребления. Это был подарок прадеда, которого Очир застал мальчиком. Этим ножичком прадед, а потом и он сам вырезали из дерева фигурки и оставляли их детям. Фигурки были простые – кони, быки, козы, овечки, человечки. Если где-нибудь Очира задерживала непогода, дождь или снег, то он мог вырезать лошадку, запрячь ее в крошечную кибитку, и в этой кибитке всегда оказывались крошечные семья, утварь, кошка и мышка. Оказавшись в юрте, куда его приглашали гостеприимные хозяева, он мог увидеть какое-нибудь собственное произведение, вырезанное давно-давно, когда его ножичек еще не поистерся и он мог изображать патлы шерсти на барашке или узорное седло на коньке. Очир замечал, что для хозяев эта вещь реликвия, доставшаяся от их стариков, и иногда говорил, что это его работа, вызывая удивление и даже страх, а иногда не говорил, чтобы не вызвать удивления и страха.

В одной юрте он увидел деревянную куколку в тэрлиге и босиком, с раскрашенным цветком-жарком в руке, и вспомнил, что вырезал это все юношей и подарил девушке, а она посмеялась над ним весело. Он не понял, чего она смеется, родители женили его на этой девушке, а он взял и отправился странствовать и странствует до сих пор. Он ни о чем не спросил обладателей куколки и ничего им не рассказал, его словно не было для самого себя, как не было для него и течения времени. Одно круговое движение от юрты к юрте, вокруг юрты, ёохор на лугу.

Очир заметил, что в степи много что переменилось. Больше стало голодных. Нойоны, которые держали былой порядок, исчезли, ушли со своими стадами куда-то. И сейчас, в июне, в пору цветения красных саранок всюду к цветам кидались дети и женщины, выкапывали и съедали их сладковатые мучнистые и питательные луковицы, напоминая саранчу. Саранка и саранча – как похожи эти слова! Очир и сам время от времени садился на землю, доставал ножичек, выкапывал луковицу, очищал и съедал, не рассчитывая, что нынче его накормят там, где он будет священнодействовать со своими песнопениями, вырезать и дарить игрушки детям.

Так он шел по своей тропе и наткнулся на женщин и детей, собирающих луковицы саранки в тряпичный мешочек.

– Дедушка Очир, – закричали ему дети и замахали руками. – Иди к нам, мы тебя угостим вкусными саранками!

Это была баргузинская тропа старика Очира, и люди знали и ждали его. Он поклонился им, и сел, и достал морин хуур и смычок, и заиграл, по его словам, чтобы корни трав наливались силой. Иногда извлекаемые им из струн звуки напоминали энергичный всхрап жеребца, а порой нежное подзывание кобылицей жеребенка. А потом Очир несвойственным ему в повседневности громовым голосом сказал:

– Я неспроста зовусь Очиром. Я дружу с бурханом Очирвани, громовержцем, держащим дорчже-ваджру в руке. Произношу мантру: «Ом бенза сато самая манупалая бенза сато тенопа тита дри до ме бава суто каё ме бава супо каё ме бава ану ракто ме бава сарва сиддхи ме траяца сарва карма суца ме цитам шри я куру хум хаха хаха хо багавэн сарва татхагата бенза ма ме мюнца бенза бава маха самая сато а» – и с этого мгновения с вами будет благоволение неба.

Нищий странник Очир произнес мантру, которую произносил именитый купец Чагдар Булатов, и в этом обнаружилось их сходство. Великий Будда приходит ко всем сословиям. И мы помним, что именитый купец теперь тоже странник. Правда, в заботах о семье и роде не потерявший всего нажитого. У него есть овечья отара, несколько лошадей, собака Булгаша-соболятница, револьвер системы Нагана и царские золотые рубли.

– Убгэн эсэгэ, расскажите нам про Очирвани! – попросили его женщины. В своих семьях они почти все остались без мужей и отцов и понимали, что теперь им надо знать побольше.

– О, – сказал Очир, не останавливая игры на морин хууре, ставшем от времени почти невесомым, как и он, древний старик. – У Очирвани есть очир, иначе именуемый дорчже. Это священный предмет могущества. Очир помогает Очирвани забрасывать по утрам на небо огонь солнца, а вечером месяц. Очирвани – божество дождя и покровитель змеевидных драконов, шепчущих земле каноны плодородия…

Женщины и дети слушали Очира, почтительно перестав работать, очарованные его игрой на морин хууре, и рассказом, и красным разливом саранок, так напоминающим утренний разлив восхода. Слово «Очирвани» для русского слуха похоже на «очарование», ведь все языки происходят от одного древнейшего алтайского корня. Степнячки спросили Очира:

– Мы слышали, убгэн эсэгэ, что русского царя победил Ленин, он бурят-монгол и обещал всем простым людям процветание. Каждой семье тружеников дадут по два коня, по две коровы, отару овец, козочек, а еще – по беловойлочной юрте. Вы слышали об этом, убгэн эсэгэ?

В этих местах Очир был еще и разносчиком новостей, и он ответил:

– Уважаемые, я тоже слышал такое. Да где же он возьмет столько животных и столько юрт? Разве будь он бурханом. Я видел многое и много чудес. Надеюсь, что сказанное вами окажется правдой.

– Что же вас всего больше поразило за вашу жизнь? – спросили его женщины.

Они всегда были молчаливы прежде, скрывая любопытство в тонких ощущениях. Прежде – это пока не случилась революция, не пришел голод.

– О, – сказал Очир, – еще как поразило, чуть не убило! Я видел, как камни падали с неба, вся земля сотрясалась в гуле и стоне и огонь пожирал огромные деревья, рождая нашу степь.

Он и раньше рассказывал это. Но тогда люди почему-то не верили ему, и он облек свое воспоминание в форму предания. А сейчас его слушатели поверили ему и были потрясены его рассказом, словно это всё пережили они сами. Поверили, поскольку едва закончившиеся война и разруха были подобны камнепаду с неба, молниям и беспощадному огню.

– Да как же ты спасся сам, убгэн эсэгэ? – спросили его теперь, а раньше никто его об этом не спрашивал, и тогда ему было немного обидно.

– А вот я-то сам оказался по воле Неба на священном Алханае и укрылся под нависшей скалой. И один небесный камень ударил по скале, но она выстояла. Потом еще и еще камни били по скале, но она потеряла лишь малые свои шероховатости.

– Как же уцелели тогда другие люди, убгэн эсэгэ, и было ли это только у наших или повсеместно? – снова спросили его слушатели.

– В годы моей юности я слушал улигеры от десятков улигершинов. Была богата ими наша земля. Богата дарханами и бесчисленными мастерами искусными. После этого камнепада не встречал я никого из них. Я не один год тогда скрывался на Алханае, не в силах отойти душой от увиденного. А потом, много позже, узнал я, что некоторые предки спаслись в горах Алтая, и, возвращаясь, пришли на равнины к западу от Байкала, ведомые промыслом Великого Неба, и поселились там. От их древности пошли нынешние улигершины Пёохон и Папа. Я встречался с ними в Торах на реке Иркут, и мы пели вместе, и состязались, и я многое передал им. И слушал нас тогда могучий мальчик по прозванию Магай, и внимал он нашим улигерам с великим чувством. Степняки, пришедшие с Алтая, сеют зерно и выращивают хлеб, этим они овладели в алтайской древности, чем сильно отличаются от нас, хоринцев. А были ли эти камнепад и бедствие только у нас или повсеместно? Что широко это было, такие сведения я получал от одного китайца, пропевшего мне китайские сказания.

– Так вы знаете китайский язык, почтенный Очир? – спросили его слушатели.

– Не знаю я китайского, – отвечал им Очир. – Понимал я китайца ум в ум, однако повторить бы его сказания не смог. А до названного мною бедствия понимал я язык птиц, и животных, и воды, и деревьев, но тогда я полностью оглох, а когда слух ко мне возвратился, их нежнозвучного языка я уже не слышал.