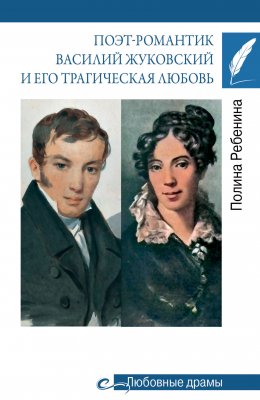

Поэт-романтик Василий Жуковский и его трагическая любовь

© Ребенина П., 2025

© ООО «Издательство «Вече», 2025

Пролог

В наше время стало модно писать о любви. Во многих издательствах выходят книжные серии: «Любовные драмы», «Великие истории любви», «Лучшие истории о любви» и т. д., и т. п. И о ком тут только не пишут: тут и Джон Леннон с Йоко Оно, и Маяковский с Лилей Брик, и Элизабет Тейлор с Ричардом Бартоном, и Наполеон с Жозефиной, и Клеопатра с Антонием… Читаешь, вникаешь и, честно говоря, как-то большинство этих историй не впечатляет. Встречи, бурные увлечения, а потом измены, скандалы, расставания… Я бы назвала эти истории просто любовными приключениями. Начинается все красиво: мимолетное очарование, страсть, восторженные письма… А заканчивается уродливо: ссоры, проклятия, разводы… Встречаются и притворство, голый расчет и предательство. Изредка можно увидеть описания странной околдованности героев-любовников. Но как часто во всех этих историях встречается истинная любовь?

Вы, конечно, помните, как тот же вопрос задавал великий русский писатель А. Куприн в «Гранатовом браслете». И рассказал историю идеальной любви к княгине Вере мелкого чиновника Г. С. Желткова. Рассказал о мужчине, для которого не существовало жизни без любимой им женщины. Он боготворил ее и каждый день молился – «Да святится имя твое!»

Такие глубокие чувства встречаются крайне редко. Вдумаешься и видишь, что любовь не рождается на пустом месте. Каков человек, такова и его любовь! У человека приземленного любовь чаще всего ограничивается интрижкой. А у возвышенного может стать историей длиною в жизнь, огромным счастьем или же трагедией. Чаще всего второе.