Бранная слава

Zа ленточкой

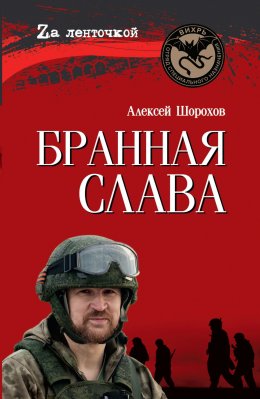

Художник Ксения Черемных (портрет автора и иллюстрации, размещённые в книге).

© Шорохов А.А., 2024

© Черемных К., рисунки, 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

Это снова мы, Господи!

Проза Алексея Шорохова возвращает русскому человеку корневые смыслы

Такая проза о спецоперации должна была появиться. Не пафосная, не восхваляющая себя, не написанная по мотивам телевизионных шоу и сводок телеграм-каналов, не «забалтывающая тревогу», а пропитанная кровью, обстрелянная «немыми» польскими минометами, настоянная на травах донбасских степей, пропахнувшая госпитальными бинтами…

Алексей Шорохов, ушедший добровольцем на фронт в январе 2023 года, а до этого исколесивший Донбасс на гуманитарных «буханках», написал именно такую книгу.

Но важно застолбить в веках следующее – хотя мы и держим в руках том фронтовых рассказов, стихов и дневников, но не за ними прозаик, поэт и публицист Алексей Шорохов ездил на фронт. Проговариваю это лишь потому, что уже раздаются в окололитературном строю фразы, что, мол, писатель подвязался на «передок» за «материалом». Эту «истину» умники проговаривают как открытие века, с обязательной мокротой в глазах и похлопываниями по плечу, стянутому камуфляжем, между строк процеживая совсем не то, о чем думают вслух: «А мы, старик, никуда не ездили за своими словами, мы тут спокойно рифмовали проповеди с методичками минобороны, издавали сборники, да ты же их читал… И премии мы тоже получали. А ты там получил что? Ранение?» И опять – сочувственно по плечу.

Но в первом же своем большом интервью – оно было взято «Российской газетой», когда Шорохов уже несколько месяцев сражался на Южном фронте – он объяснил: я тут, чтобы воевать, не писать. И только еще пару месяцев спустя на съемках авторского телепроекта Эдгарда Запашного «Мужики» фронтовик обмолвился о небольших «прозаических набросках», выплеснувшихся на бумагу.

С желанием творить эти сгустки смыслов не связаны. Тут сработал закон, по которому жили еще древнерусские книжники: опыт смерти с кровью уходит в землю, опыт жизни выливается на бумагу. Дело писателя на войне – пережив смерть, не умертвить жизнь, а значит, игнорировать приходящее (мы знаем от Кого) – грех непростительный.

«Однако о книге говорить еще рано, – продолжал отвечать писатель на вопросы Запашного, – исхожу из того, что проза должна созреть внутри и попроситься на свет Божий, и только тогда можно садиться и писать».

Но все равно найдутся те, кто поднимет этот том над головой и скажет: «Вот ради чего проливал кровь наш брат Алеша!» И Шорохова в очередной раз покоробит.

Также коробило героев его рассказа «Жираф»: «необязательная московская жизнь с широко распахнутыми глазами и восторгами» на фоне «окровавленной ежедневности» Донбасса.

Приглядимся к этому слову – «коробить»! В нем один из ключей к пониманию фронтовой прозы Алексея Шорохова. Глагол, а также производные от него и его братья-синонимы встречаются в книге с упрямым постоянством. И этому есть объяснение. Любая настоящая проза состоит не из поверхностных наблюдений, а рождается из самого нутра времени. А время нынче корчится в судорогах.

Это ученые назвали словом 2023 года – «нейросеть», а те, кто жил реальностью, чаще всего говорили о том, что их «коробит». От той же самой болтовни про искусственный интеллект. От лицемерия, нравственного предательства, тупости и просто вредительства, коим, как обоснованно кажется здравомыслящим людям, не должно быть места на второй год войны.

Коробит неравнодушных, тех, у кого тонкая кожа, у кого оголена душа. Именно такие уехали воевать. Или пополняли ряды волонтеров.

Они как никто имеют сегодня право реагировать на инородные тела.

Новая книга Алексея Шорохова – помимо того, что это полный и честный слепок происходящего на фронте, помимо всех своих литературных достоинств, это еще и попытка вытащить общественные занозы, наложить подорожники на раны… И это то, что разительно отличает произведения Шорохова от якобы правдивой и острой прозы, которая идет потоком на почтовые ящики издательств и СМИ. Тот, кто побывал в пекле войны, пеплом голову не посыпает.

Русские герои с фронта возвращаются не мстить, а врачевать. Об этом важно помнить, переворачивая страницы этой книги.

В рассказе «Жираф» у глагола «коробит» появляется и другой смысл. «Его покоробило, как именно она это сказала. «У меня будет ребёнок». Не растерянное «я беременна» или «что делать?», не испуганное «я, кажется, залетела», а твёрдое и выверенное: будет! Он и шёл всё это время, потихоньку закипая». Речь в рассказе идет о санинструкторе, православной москвичке, которая приехала на фронт, в том числе, за любовью. И встретила. Но у него семья, дети, внуки, у него за плечами не одна война, у него, в конце концов, смерть уже давно в сестрах, у него тысяча причин не принять сразу новость о новой жизни.

И его коробит не от злости, а от страха перед надвигающимся Преображением, от того, что часы Екклесиаста теперь показывают время любить. А знаете, как звучит весь стих 8 главы 3 Книги Екклесиаста? «Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру». В этих стихах еще один ключ к пониманию военной прозы Шорохова, а также ее ритм, ее интонация.

За Любовью, а не за материалом, и не за медалями рванул писатель Шорохов на войну. И нашел. И если вас будет коробить от этой Любви, то не спешите закрывать или рвать страницы, дышите ровно, в конце концов, вы осознаете, что правда именно в словах писателя-фронтовика, а не в словах тех, других, сбежавших, охамевших, примазавшихся.

И что бунт современного человека против Любви, о котором духовный писатель Сергей Фудель говорил еще 60 лет назад, завершается прямо сейчас на поле «Бранной славы».

Значит, «удаляй печаль от сердца твоего», конец эсхатологическим перспективам.

Шорохов первым в современной литературе так прямо даёт понять, что нынче время не той войны, которую не завершили деды, и не войны бунтующих отцов.

Это война еще нерожденных детей. Вот откуда в книге столько беременных, чуть ли не каждый рассказ или повесть, будь-то «Колыбельная тьма» (какое точное название!) или «Младенца Георгия…» являет на свет новые души.

Ради них все это.

Дети (можно прочитать: смыслы) зачинаются в вихре сражений, в пекле войны, в воронке Любви, на той узкой косе между раем и адом, за которую всегда идет борьба своих с теми, кто не был чужими, но стал ими. И та же Кинбурнская коса, возникающая в рассказе «Жираф», это не просто пятачок русской земли, это образ русского меридиана, с которого мы всегда будем выбивать чертей, как сосульки с подоконника.

Но кто эти богатыри, что прямо сейчас собирают камни в наших исконных координатах? Галерея их портретов тоже есть в прозе и публицистике Шорохова. Это и добровольцы, кто в глаза до этого автомата не видел, и в чьих институтах не было даже военной кафедры, сам писатель как раз из таких. Это и вояки с опытом, и работяги с Донбасса, и интеллигенты из Москвы и Мариуполя… Перечислять можно долго, профессии и города в книге – как карта русского преображения. И зэки тоже здесь есть, те, что воевали «не только за услово-досрочное, а чтобы вернуться домой людьми».

По большому счету, все герои книги Шорохова – заключенные, каждый из них когда-то в силу разных обстоятельств заключил свой дух, свою совесть, свою любовь в темницу, сделал это добровольно, ради порошка «Юпи», который выдавали за родниковую воду, ради суррогатных удовольствий, ради того, чтобы просто не отрываться от «белых братьев». Теперь всех наших «Седых», «Восьмых», «Тротилов», «Скифов», «Соболей» вывозит из морока «всепогодная русская машина» «из увиденной уже вплотную смерти в неотменяемую жизнь».

Вывозит, как некогда Русская Тройка. И всегда – Троица.

Говорят, что война убивает людей, но книга Шорохова о том, что война людей рождает, возвращает, что на войне людей становиться не меньше, а больше. «Он понимал, что война не только ломает и корёжит людей и судьбы, но и выворачивает самое лучшее в них». И в этом смысле проза Шорохова уходит корнями в древнерусскую литературу, и в лучшие образцы Золотого века, а также идет вровень с «Доктором Живаго» Бориса Пастернака, с произведениями Валентина Распутина и Василия Белова… И разумеется, Шорохов становится в один строй с писателями-фронтовиками: Бондаревым, Богомоловым, Быковым, Васильевым, Астафьевым, Окуджавой… С теми, кто не делал из окопов одни лишь репортажи, а кто лез прямо в душу и доставал из нее нас же самих, но других.

Иных, что ли.

Это, между прочим, то, что отличает патриотичного писателя от либерального, который «объективно» и «правдиво» в душе своих героев и читателей гасит свет и надежду. К счастью, настоящая русская литература, как заметил однажды публицист Александр Казинцев, «поразительно патриотична».

Проводя параллели, нельзя не сказать и о родстве главной повести этого тома – «Бранная слава» – с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это снова про них – про Пилата и Христа, и все про ту же «неуклюжую любовь мужчины и женщины и великую любовь Сына Человеческого».

Это «калибры» и способы разведки новые, а люди и темы – старые. И драматические перекрестки, на которых настаивается настоящая литература, все те же. И если ты на этих перекрестках не бывал, то вряд ли ты сумеешь не сфальшивить, выстукивая на клавиатуре те самые «нужные книги».

В случае с повестью Шорохова не нужно гадать, кто там Мастер. Алексей пишет свой фронтовой дневник, пусть и в третьем лице, скрыв себя под именем Егора Акимова. И начинает он с эпизода, который до боли узнаваем всеми, кто следил за буднями писателя на фронте. Район Бахмута, дом, где бойцы отряда «Вихрь» занимают позиции, среди них замполит Шорохов, а в небе украинский штурмовик, американская корректируемая планируемая бомба, «после которой большой кирпичный дом сложился в пыль, в труху». Алексея тогда вынесло взрывной волной, чудом остался жив, но впереди были месяцы госпиталей, в Ростове, под Москвой…

В госпиталях время появилось – не писать, а все обдумать, в том числе вспомнить булгаковское: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»

Написал повесть Шорохов уже в Бахмуте, вернувшись из госпиталя. «Бранная слава» рождена в самом пекле войны, и если читать внимательно, то можно почувствовать запах этого пекла. В смысле интонации и писательских инструментов шороховская «Бранная слава» ближе к повести «Это мы, Господи», выстраданной Константином Воробьевым в разгар Великой Отечественной войны. Перед нами художественный слепок «нутра» новой войны с нацизмом, и кажется, именно в таких слепках живет дух: «Яша, ехавший наполовину высунувшись из люка, посмотрел направо и вздрогнул – около одного из последних домов села, на пригорке, стоял старик. Длинная тень от него протянулась в сторону дороги. Старик стоял неподвижно и отдавал честь проходившей мимо колонне. – Это Донбасс! – до мурашек по спине осознал тогда для себя Яша. И не он один».

Это снова мы, Господи!

Война в «Бранной славе» переплетается с жизнью в легкомысленной Москве, в которой со времен «Мастера и Маргариты» совершенно ничего не изменилось: Акимов бежит отсюда на Волгу, берет круиз, и там, на теплоходе, встречает свою Маргариту – телевизионного редактора из Мариуполя, чьи родители погибли при штурме города. Дальше Бахмут, Угледар и Луганск рифмуются с Костромой, Ярославлем, Мышкиным – у русских в этой географии все «права на первородство».

Закончится повесть в Мариуполе, здесь Мастер и Маргарита образца 2023 года от Рождества Христова ищут надежду на фоне восстающих из тлена кварталов, где «город из своего покорёженного, опалённого нутра, из закопчённых поломанных рёбер – выталкивает наружу новую, неубиваемую жизнь!».

Повторим: «новую, неубиваемую жизнь!»

Алексей Шорохов, будучи настоящим русским писателем, говорит словами, от которых не коробит.

Максим Васюнов

О себе

Родился в городе Орле в 1973 году. Предки – донские казаки и вятские крестьяне. Первые присоединяли к России Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию, защищали Веру, Царя и Отечество, вторые – охотились в непролазных вятских лесах и возделывали землю.

Мой родной дед – Флегонт Анфилович Шорохов охранял последнего русского царя, служил в лейб-гвардии Семёновском полку, заслужил Георгиевскую медаль за храбрость в Первой мировой войне.

Мой отец, Алексей Флегонтович Шорохов, ветеран Второй мировой войны (закончил её в Румынии).

После революции 1917 года и Гражданской войны (дед-казак воевал на стороне красных, его братья – на стороне белых) весь уклад русской жизни нарушился, сословия перемешались, и я родился не на Дону и не на Вятке, а в верховьях Оки – в Орле, городе славном своими литературными традициями. Неудивительно, что первые стихи были написаны в шесть лет, первые публикации – в пятнадцать лет.

В 1990 году поступил на филологическое отделение Орловского педагогического института, затем – Литературный институт имени А.М. Горького в Москве и аспирантура при нём.

Член Союза писателей России с 2001 года. С 2004 года – секретарь Союза писателей России. Главный редактор интернет-портала «РФ Хистори» и заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки».

Книги, вышедшие в течение последних тридцати лет, переведены на многие европейские языки, изучаются в университетах США, Сербии и Болгарии.

Лауреат всероссийских и международных премий.

В качестве поэта и военного корреспондента ездил на Донбасс с 2015 года, выступал перед бойцами НМ ЛДНР, в библиотеках и вузах республик.

С началом СВО география и количество поездок на фронт увеличились, являюсь организатором и участником волонтёрского проекта «“Буханка” для Донбасса», в рамках которого приобретаются и отправляются на фронт машины повышенной проходимости со снаряжением для бойцов ВС РФ.

Член Сенаторского клуба Совета Федерации РФ.

С января 2023 года пошёл воевать добровольцем в отряд специального назначения «Вихрь» Георгиевской разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса.

В июле 2023 года был ранен в боях под Бахмутом.

Награждён медалями Министерства обороны и Министерства культуры РФ.

Жираф

Рассказ

Светлой памяти Володи Браги, позывной «Скиф»

Его привезли на Кинбурнскую косу перед самой войной. До него в маленьком импровизированном зоопарке Кинбурнского лесничества, что построили на краю леса, между Васильевкой и Покровским, жили только местные звери и птицы: фазаны, косули, волчок, семейство кабанов…

Из экзотики были только павлины и верблюд. Позже добавилась пума.

И вдруг – жираф.

Дикарей-палаточников эти хвостатые и клыкастые достопримечательности не интересовали, они жили на побережье, и со зверьём крупнее и страшнее комаров сталкивались редко.

А вот для экскурсий из Очакова, приплывавших на катере – зоопарк стал изюминкой Косы. А изюминкой изюминки – жираф.

Он и вправду был удивительный – высокий, задумчивый, когда шёл по вольеру – из-за забора казалось, будто он плыл. Будто коричневый парус с накинутой на него сеткой оснастки колыхало обессилевшим сухим жарким ветром, невесть как добравшимся сюда из саванны.

А ресницы! А удивительные женские глаза за этими длинными ресницами! Всегда немного грустные, откуда-то из своего заоблачного далека смотрящие вниз, на тебя.

Не помню, кто сказал: «Бог точно есть, иначе откуда бы среди гиен, обезьян и крокодилов появился жираф?» Такое признание в любви ко Творцу дорогого стоит.

Летом двадцать второго года боевые действия на бывшей Украине докатились и до Кинбурнской косы – она нависала над Очаковым и Николаевым, к тому же – запирала устье Днепра и была стратегически очень важна для российской армии.

Зачищать Косу отправили отряд специального назначения «Вихрь» с казачьими добровольческими частями из бригады «Дон» и Росгвардией.

Это удалось без ожесточённых боестолкновений и потерь, за исключением нескольких подрывов на минах.

Понимая, что без сухопутного коридора Косу не удержать, хохол не упирался, и остатки своих подразделений эвакуировал на украинский берег Днепровского лимана.

А вот дальше началась позиционная война, с безжалостной артой, зажигательными снарядами и вездесущими дронами.

И первое, что нацисты сделали, когда наши закрепились и окопались на Косе – размолотили артой зоопарк в Кинбурнском лесничестве, а затем, осенью двадцать второго, по принципу «так не доставайся же ты никому», зажигалками запалили ещё и леса в своём бывшем «біосферним заповіднике».

Русским бойцам этим они особо не навредили, а вот обезумевшие табуны диких лошадей и коров, носившиеся ночами на фоне пылающих лесных массивов – запомнились тогда всем, и солдатам, и местным жителям, надолго!

К одному из таких табунов и пристал жираф.

Как он перезимовал, Бог его знает, зимы здесь, на самом юге Новороссии тёплые, снег если и выпадает, то ненадолго. Травы вдоволь.

Но всё равно – не Африка.

Однако перезимовал.

Может, возле горячих сернистых озёр отогревался, их на Косе хватает.

По весне, среди загоравшихся потихоньку алым пламенем маков, бойцы его ещё видели пару раз, всё так же скакавшего с дикими лошадями, возвышаясь над табуном, как сигнальная вышка с наброшенной на неё светло-коричневой маскировочной сетью..

А потом исчез…

Лиля приехала в отряд из Москвы. На должность санинструктора.

Ей было уже за тридцать, но комфортная столичная жизнь не спешила избавить её от иллюзий. Она считала себя православной, верила в героизм и приехала спасать бойцов, раненых на поле боя.

Может быть (и даже наверняка), были и другие мотивы (Лиля была не замужем), но в них она не признавалась даже сама себе.

Верующая она была по-новомосковски. То есть с комфортом.

Это когда в воскресенье из чистенького храма выходят чистенькие прихожанки в необыкновенном душевном волнении, близком к эйфории, после сладкозвучной проповеди молодого батюшки, выпускника духовной академии, проповеди обильной цитатами из святых отец и яркими риторическими фигурами и образами.

Выходят с переполняющим душу чувством чего-нибудь совершить. Об этом чувстве лучше всех осведомлены профессиональные нищие, потому что именно в такие моменты они стараются караулить поблизости, не приставая, не клянча, – а в смиренной покинутости и безгласности пребывая в ожидании чуда и благодати.

Чудеса, как правило, в этот час на них обильно низвергаются в виде нерядовых пожертвований и милостыни.

Благодати экзальтированным прихожанкам ещё порой хватает и на домашних, но к вечеру это проходит.

И если не в ту же ночь, то уже точно со следующего утра начинает заполняться новыми грехами манускрипт, исписанный убористым женским почерком для следующей исповеди.

В таком благодушествовании и благорастворении воздухов нет, наверное, ничего плохого.

Кроме одного, войны.

Которая всегда идёт по пятам такого благодушествования.

И Лиля, попав на неё, поначалу выглядела диковинным животным.

Длинные загнутые кверху ресницы и нескладная высокая фигура определили позывной нового санинструктора.

Так на Кинбурнской косе по весне появился ещё один «жираф».

Честно говоря, в её медицинских талантах наш начмед усомнился довольно быстро и, будь его воля распростился бы с Лилей уже через несколько недель её пребывания на передовой.

Сам он тоже, кстати, был москвичом, но на Донбассе гуманитарил с четырнадцатого года, и после нескольких месяцев «скорой помощи» в Горловке, после детей, заваленных украинскими снарядами в подвалах, и окровавленной ежедневности той восьмилетней войны – необязательная московская жизнь с широко распахнутыми глазами и восторгами его коробила. А именно такой и с таким настроением Лиля приехала на фронт.

И именно такой, доверчивой и нескладной, она зашла к командиру.

Не просто в комнату, в душу.

Командир добровольческого отряда с позывным «Седой» был уже не молод, предыдущие войны его не обошли – и некогда чёрные его южнорусские волосы превратились в позывной. Потому что стали седыми.

После Ливии.

Именно там ему пришлось столкнуться с нынешним врагом.

Он, конечно, слышал ещё в Чечне, что бандерлоги воевали на стороне дудаевцев, что в Южной Осетии тоже отметились в рядах саакашистов, даже в Сирии у вагнеров что-такое про хохлов, воюющих на стороне бармалеев, рассказывали.

Но только в Ливии, помогая войскам Хафтара в наступлении на Триполи, Седой сошёлся с хохлами нос к носу.

Даже удивительно, что во всех этих войнах, таких разных, где с джихадом, где с гей-парадом, где и с тем, и с другим сразу, хохлы никогда не воевали за, они всегда и неизменно воевали против – против русских.

Готовились.

…Это случилось уже после того, как турки вмешались в ливийскую войну на стороне ПНС. Группа «музыкантов», которой руководил Седой, охраняла один из «Панцирей», что прислали Хафтару объединённые арабы из ОАЭ.

Дежуривший на краю международного аэропорта в Триполи «Панцирь» с нашим экипажем попал под удар турецкого «Байрактара». Комплекс стоял в ангаре, пустой, отстреляв всё, что можно, по чужому жаркому небу. Там его и накрыло.

Добивать русских в аэропорту вместе с привезёнными из идлибского гадюшника бородатыми отправили украинских наёмников, их что-то около роты было у Эрдогана. Тоже из Сирии.

Американцы поделились чи сами набрали по интернету, неизвестно.

Известно только, что перебрасывали их также украинские частники на военно-транспортных «ил семьдесят шестых». Ну как частники, под прикрытием «Головня управління розвідки України», разумеется.

Первый накат бармалеев вагнера отбили, а вот потом – потом очень грамотно по ним стали работать агээсом и стодвадцатыми. Не накидывали, как у бородатых принято, по площадям, а именно разбирали бетон, методично и страшно.

И зажали группу за взлёткой.

«Панцирь» чадит, ангары складываются – не сразу, но пролёт за пролётом. В группе уже трёхсотые, пвошников двухсотых бросать тоже нельзя, вагнера не бросают.

И в эфире с той стороны уже не «Аллах акбар», а русский мат вперемешку с заполошной мовой.

Седой думал, что всё. И не он один.

Ливийцы не оставили, спасибо им.

Вылетел на взлётку т-55 с ливийским экипажем, отработал по хохлам, по батарее стодвадцатых, вагнера тогда уже её срисовали, координаты скинули.

Недолго работал танчик, заптурили его вскоре.

Но группа выйти успела, и трёхсотых с двухсотыми вынесла.

После боя, отряхиваясь от побелки и бетонной пыли, ребята заметили, что голова у групника не отряхивается, так он и стал Седым.

Позиции на Косе возле Геройского были хорошие – во-первых, потому что там перед добровольцами уже стояли морпехи, во-вторых, потому что лес был почти не тронут прошлогодними пожарами и артой.

Блиндажи и НП, конечно, подновили, настилы перестилили, брёвен добавили, осыпавшийся песок подравняли, плёночкой по потолку прошлись, чтобы сверху не сыпалось и не лилось, стены досками обшили, чтобы не осыпалось, – и живи не хочу.

Песок для укрепов (если есть лес) очень хорош: копается легко, воду впитывает идеально, поэтому в траншеях никаких луж даже в сезон дождей, осколки и пули держит лучше чернозёма.

Есть только один минус – когда живёшь и обороняешься в песке, смирись с тем, что это обязательная приправа для всех блюд, которые готовятся. Съесть приготовленное с хрустом – на Косе отнюдь не метафора.

То, что песок у тебя сыплется отовсюду, – тоже не метафора. И не только из автомата (как ты его ни береги, даже специально пошитые брезентовые колпачки или резиновые изделия, присопособленные на дуло, не спасают ствол от песка). Песок сыплется из тебя самого (вне зависимости от возраста), причём из таких мест, про которые никогда б не подумал. Например, из ушей.

Позиции отряда были не на побережье, не в прямой видимости неприятеля – поэтому хохол, когда накидывал 155‑мм снарядами, работал в основном по старым координатам, а то и просто по площадям.

Птички, конечно, по головам ходили, но в основном ночью. Причём в обе стороны: их «фурии» оттуда, наши «герани» (в войсках их прозвали «мопеды») – туда. Но пока хохлу не подвезли сотни FPV-дронов, вреда от птичек было не много. Не отсвечивай, чтобы по тебе не навели арту, – и порядок.

Когда обжились и окопались как следует, выяснилось, что помимо текучки (караулы, дрова, кошеварство) у бойцов оказалось много времени, а совершенствовать стрелковые навыки негде – полигон далеко.

Поэтому помимо тактических занятий негласно разрешили охоту. Не для всех, конечно, и с пониманием – куда, как и сколько можно стрелять.

То есть только одиночными и только сверху вниз, гарантированно в землю. Чтобы дальше пуля не полетела отыскивать себе незапланированную цель. С соседями договорились, что одиночные – это не прорыв укроповских ДРГ, а рабочий настрел, боевая подготовка. Ну, а если повезёт – и долгожданное разнообразие на кухне. Потому что казённая тушёнка хороша, но – вы сами понимаете.

Дичи на Косе было достаточно – на озёра садились гуси и утки, в лесу из-под ног порхали фазаны и выскакивали зайчики. Говорили ещё про кабанов и косуль, но только говорили.

Рыжие с хвостами тоже были нередки. Но по летнему времени линялые, да и по любому мех бойцам был не надобен.

– Ориентир – купол храма в Геройском, – сказал Седой, когда они утром вышли из блиндажа. – Запомни.

Жираф тепло и сонно поёживалась на утреннем холодке, ночи в апреле были ещё прохладные.

– Следи за печкой! – бросил командир караульному, стоявшему поодаль. Спасибо гуманитарщикам – присланные в отряд буржуйки здорово выручали бойцов в землянках.

– Ну что, пойдём?

Лиля кивнула.

– Ни пуха ни пера, командир! – улыбнулся караульный.

– Иди… Ну ты понял – куда! – также с улыбкой ответил ему Седой, и они с Лилей пошли, стараясь не наступать на палые сосновые ветки и шишки, не хрустеть. Соснячок, в котором окопался отряд, был молодой и чистый, сосенки метров пять-девять в высоту, не ахти какие разлапистые, но частые.

Несмотря на то, что хохол уже и по весне отстреливал кассетные боеприпасы и пытался накидать зажигалок, – сырая земля и недавние дожди не позволили заполыхать лесам по новой.

В сосняке туман уже отступил, а в полях ещё хранился.

– Значит, смотри и ищи глазами церковь, если что. Она справа от нас. Эх, отвезти бы тебя в Покровку – вот там церковь так церковь, её сам Суворов построил.

– Да ладно, Паш!

– Вот тебе и ладно. Здесь была его первая победа. Почему коса называется Кинбурнская, знаешь? Потому что здесь была крепость Кинбурн, Суворов её защищал от турок, когда отвоёвывал эти земли для России.

Ранен был, но победил. Турецкий десант в море сбросил. А в благодарность за победу построил церковь. Потом.

– Я знаю, он был верующий…

– Верующий, а не болтающий. Он делом верил, а не болтовнёй!

– Паш, не надо!

Он часто выговаривал ей за её религиозные восторги, пытался объяснить разницу между действительной верой и прекраснодушной болтовнёй, но срывался, и в результате – обижал её.

Седой сдержался, перевёл опять на Суворова.

– Вот мы сейчас здесь стоим зачем? Чтобы тоже сбросить десант в море – если хохлы сунутся. Как двести пятьдесят лет назад!

– Но тогда-то были турки…

– Да, пойми ты, девочка, враги-то всё те же! Ведь и тогда у турок самые лучшие воины были янычары – это славянские мальчики, которых отбирали у матерей и растили в ненависти к русским.

Вот и у хохлов за эти тридцать лет воспитали целые корпуса и дивизии янычар. Против нас. Я с ними уже сталкивался – и здесь, и в Ливии.

Ведь и тогда за турками стояли Англия, Франция, и сейчас за хохлом те же хозяева стоят и лыбятся, смотрят, как мы друг друга убиваем…

– Паш, а как ты думаешь…

– Тихо, – оборвал Лилю Седой, – всё, вышли на опушку, забирай метров десять вправо от меня, и к дороге! Пойдём вдоль неё – тут и фазан сидит, и зайчика поднять можно.

Не успели они пройти пятьдесят метров, как Седой остановился и, коротко вскинув свой «семьдесят четвёртый», одиночным вдарил по столбику, видневшемуся вдалеке сквозь туман.

Столбик подскочил вверх и пошёл зигзами параллельно дороге, вдаль от охотников.

У Лили заблестели глаза, она подняла свой автомат и направила в сторону зайца.

Они с Седыми, тщательно осматривая все кочки и следы на песке, неторопливо пошли за косым.

– Не попал? – спросила Жираф.

– Да пёс его знает! – в сердцах ругнулся командир, – видела, как крутанулся в воздухе? Пулька же маленькая, прошьёт насквозь, так он со страху и не заметит – если жизненно важные органы не задеты.

Вон Володя Скиф рассказывал, он на днях своего зайца с первого выстрела добыл, но пуля – вошла через шею, а вышла…

Ну, как у нас всегда всё выходит – через ж…

Скиф говорит, ещё полкилометра за косым по следу шёл, пока из того вся кровь не вытекла. Так что будем искать…

Ходили они ещё долго. Но зайца не нашли.

– От инфаркта помирать убежал, – невесело пошутил Седой.

К одиннадцати начало припекать. Рация Седого молчала – то ли не добивала, то ли все, кому надо, знали, что он на охоте, и не дёргали командира по пустякам.

На этой войне вообще золотое правило: чем меньше фонишь, тем дольше живёшь. Вот и не фонили.

Между тем они ушли уже далеко от расположения, впереди угадывалось побережье.

– Выйдем к морю? – попросила Лиля. – А то я здесь уже третий месяц, а моря не видела.

– Не надо. Подходы к берегу заминированы, да и птички сразу же срисуют. Возвращаемся!

Вдруг до них донёсся сладковатый, тошнотворный по мере приближения запах. На опушке леса неестественно красиво среди блеклых прошлогодних трав отливала коричневым бархатом, громоздилась раздувшаяся туша мёртвой лошади. Гнедой. За ней метрах в тридцати – ещё одна, белая.

– Подорвались на минах… – без сожаления, скорее оценивающе сказал Седой. И добавил:

– Стой, где стоишь! Выходим так же, как заходили.

– Смотри! – Лиля, нетвёрдо опираясь на сосну, показывала почти себе под ноги.

Метрах в семи от неё лежал, практически сливаясь с прошлогодней, порыжевшей хвоей и песчаными прогалинами, – жираф. Большой, нескладный. Вытянув куда-то в сторону моря свою исхудавшую за зиму шею.

Запах, который заставил их остановиться, шёл от него. Сам жираф или не успел ещё раздуться, или был уже предусмотрительно прострелен, чтобы газы от гниения выходили, не скапливаясь.

Люди над ним поработали, это точно. Большая задняя нога с ляжкой была отпилена.

– Кого-то потянуло на экзотику, жирофятинки захотелось отведать, – начал было Седой, но оглянувшись, увидел, что Лилю рвёт.

– Пойдём, пойдём отсюда, девочка – иди, не бойся, – заторопился командир, – он не на минах подорвался, подстрелил его кто-то, мать их! Охотнички! Не наши, конечно, мобики, скорее всего.

Лиля, вытеревшись влажной салфеткой, как-то странно и долго посмотрела на Седого.

– Паша, у меня будет ребёнок…

Возвращались молча.

Уже недалеко от позиций Седой спросил:

– И что?

Его покоробило, как именно она это сказала. «У меня будет ребёнок». Не растерянное «я беременна» или «что делать?», не испуганное «я, кажется, залетела», а твёрдое и выверенное: будет!

Он и шёл всё это время, потихоньку закипая.

Лиля, напротив, до сегодняшнего разговора то не к месту восторженная, чаще просто растерянная – вдруг затвердела. Как будто что-то внутри неё выпрямилось.

– Что «что»? Буду рожать…

– А меня спросить не полагается? – повышая голос, прорычал Седой.

Жираф, в отличие от него, к этому разговору была готова, поэтому ответила не задумываясь:

– Паша, я тебя люблю, а от любви рождаются дети. От всего остального слипаются презервативы, а от любви – дети…

Пятидесятилетний командир не нашёлся, что ответить.

– Пойми, я ни о чём тебя не прошу, я знаю, что у тебя в Крыму жена, дети уже большие, внучка… Просто, я думаю, что это Божья воля… Я такая нескладная, и всё у меня в жизни не складывалось до сих пор, а тут сложилось: и любовь, и ребёнок…

Она шла и смотрела перед собой не видя, будто всматривалась уже не в дорогу и приближающийся лесок, а в глубину себя, во что-то, что прорастало в ней сейчас сквозь миллионы лет и поколений. Она рассматривала это, и даже не шла, плыла.

«И впрямь жираф», – подумал Седой, взглянув на неё. Удивляясь Лиле, которую хорошо, казалось, узнал за эти месяцы. И вдруг: какой-то другой, незнакомой. Любимой.

Она и говорила-то сейчас словно роняла листья по осени. Если б дерево ещё могло провожать их взглядом. Как Лиля провожала взглядом все уроненные ею слова…

Командир уже давно понял, что полюбил её, но гнал от себя мысли «а что дальше»? Жираф не была для него обычная походная жена из санинструкторов.

Может, поначалу и думал, что будет так. Но именно нескладностью своей, угловатостью, беспомощностью зашла она ему в сердце крепко.

Он не сравнивал, но именно этим Лиля отличалась от его жены, у которой всё в руках горело, дела и слова выходили сразу румяными и законченными, как пирожки из духовки. Одно слово – хозяйка. И тыл. Как и должно быть у офицера.

А эта…

Седой понял, что это по-настоящему, только когда заметил за собой, что начал учить её – жизни, войне. Как маленькую…

После этого неожиданно и сказал замполиту: «Ты не думай, у меня с ней всё серьёзно!»

Тот только недоумённо брови вскинул – прошли те времена, когда замполиты следили за нравственностью бойцов и командиров и верностью идеалам. Уже давно не было ни нравственности, ни идеалов.

А люди были, и с людьми нужно было – по-людски.

– Ладно, посмотрим! – сказал Седой, когда они подошли к НП, выдвинутому на опушку леса. – Иди, отдыхай!

Жираф упросила командира оставить её до конца контракта. Она приехала в отряд в феврале, уже совсем невдалеке маячил май. А вместе с ним и конец контракта.

Но увы.

Именно в мае хохол начал трубить на весь мир о своём грандиозном контрнаступе. Враг получил от Запада новую технику, пополнил личный состав старых и сформировал несколько новых корпусов прорыва.

И прощупывал нашу оборону в надежде, что где-нибудь она даст течь. Чтобы потом в эту течь бросить накопленные силы, разрывая передние позиции русской армии, взламывая прикрытые где бетоном, а где одним только мужеством линии наших укреплений.

Всерьёз говорить о десанте на Косу для «великой морськой держави», лишённой флота – было смешно, но на островах в Днепровском лимане зашевелились украинские ДРГ, количество обстрелов возросло, и что хуже – полетели через море новые дроны-камикадзе с увеличенной дальностью.

У добровольцев и у их соседей, морпехов-североморцев, появились двухсотые и трёхсотые.

А Седой так и не решил, что дальше? То, что Лилю нужно – и чем быстрее, тем лучше – отправлять в тыл, это понятно. А дальше-то, дальше что?

Его после того разговора с любимой как нарочно чуть ли не каждый вечер вызывали в штаб группировки – ожидание укроповского контрнаступа придавало лихорадочности штабным директивам и меняющимся установкам. Добровольцев решили снять с насиженных позиций и перебросить на побережье, под Покровское.

На их позиции заводили «Барсов»…

Ночью над позициями добровольцев прошли «искандеры», сначала три – один за одним, с промежутком в пять – десять секунд, спустя ещё секунд пятьдесят – четвёртый, отставший.

Хотя нет, не отставший, скорее контрольный. На случай если по первым трём удачно отработает ПВО.

«Искандеры» шли низко, вдавливая всё, что затаилось внизу, в землю. Спавшие в землянках проснулись, караульные вжались в сосны, под которыми ждали своей пересменки, курившие автоматически гасили сигареты – хотя увидеть огоньки с земли пролетавшее не могло. Тем более как-то отреагировать, сбиться с курса.

Но страх был парализующий. Когда такое идёт у тебя над головой. Шло неумолимо, железно.

Что творилось в Очакове, Николаеве или Одессе, куда ушли ракеты – лучше было даже не думать.

А утром на позиции отряда заходили «Барсы». Заходили красиво. Бессмысленно и беспощадно. На трёх КамАЗах. С людьми и БК. Плюс «патрики», плюс «буханки». Всё это встало на опушке леса.

Кто-то им сказал, что здесь курорт.

«Барсы» были одними из минобороновских отрядов, тоже добровольцы, только с вооружением, снарягой и БК получше – потому что ВС РФ.

Они хорошо дрались под Соледаром, на отдых и переформирование их вывели на Косу.

Но отдохнуть не получилось.

Злые за ночную атаку «искандеров», которые, как выяснилось, разнесли в Очакове центр подготовки спецназа вместе со штабом ССО, где совещались на тот момент не только чины ВСУ, но и несколько заезжих натовских кураторов в генеральских погонах – хохлы с утра гоняли над Косой стаи птичек, пытаясь найти для своей арты цели пожирнее.

А тут непуганые (вернее, расслабленные) «Барсы».

На войне это самое страшное – вторая командировка в зону БД или когда выходишь с боевых.

Ощущение, что всё уже знаешь. Или что всё уже кончилось. И хотя ничего-то, как показывает опыт, ещё не знаешь, и совсем ничего не кончилось, но человека трудно переделать. Он ищет отдых, и уже не психологическую ямку, в которую можно забиться, когда вокруг всё грохочет, и над головой и по тебе летит со всех сторон, а диван, на котором можно разлечься. Желательно с пивом. Или чем покрепче. Потому что человек.

Заходивших «Барсов» срисовали ещё на марше, потом доразведали на опушке.

Грузившиеся в трёхосный «урал» (в народе «крокодил») разведчики «Вихря», крайние из уходивших, увидев скученную на опушке леса технику сменщиков, побросали эрдешки со спальниками, оружие и сухпаи в кузов и на полной скорости ломанулись в Геройское. Крикнув, разумеется, приехавшим, чтоб те не толпились и загоняли технику под деревья.

Но было поздно.

По «Барсам» уже летело. Первые же прилёты 155‑мм «трёх топоров» пришлись по технике, полыхнул огненно-жёлтым и зачадил КамАЗ с личным составом. Следом сдетонировал крайний, стоявший, слава Богу, поодаль – с БК. Перевернулась от близкого разрыва посечённая осколками «буханка». Начался ад.

Разведчики и выезжавшие с ними на «буханке» военмеды успели отъехать не более чем на полкилометра. Сдав задом в ближайший к дороге лесок, «урал» добровольцев остановился под соснами, бойцы высыпали и разбежались, залегли в тридцати – пятидесяти метрах от грузовика и друг от друга.

Ад, воцарившийся на их бывших позициях, царил и в эфире – в радейках звучали мат, стон и непрерывный крик: «Помогите! У нас “триста”! Помогите!»

Жираф переглянулась с водителем сантарной «буханки» Добрым. Не говоря ни слова, они поднялись с земли.

У «Барсов» ещё полыхало, но обстрел закончился, детонация тоже прекратилась – всё, что могло взорваться, взорвалось. Остальное чадило, живое орало, мертвое остывало.

Хохол бил «эскалибурами», нельзя было так – без пристрелки, с первого же выстрела, обыкновенными осоклочно-фугасными накрыть технику с людьми.

Значит, не пожалели дорогих, наводящихся по спутнику снарядов. Значит, очень, очень разозлись.

Да и перед хозяевами нужно было хоть как-то оправдаться. За пластиковые мешки с генеральскими погонами внутри, отправленные военно-транспортными бортами за океан.

На воинский мемориал в Арлингтоне.

Санитарная «буханка» добровольцев с ходу заскочила в чадившее и оравшее марево, как можно ближе: таскать трёхсотых и грузить в машину было некому.

Загрузив двух тяжёлых, с ожогами и осколочными, Жираф с Добрым захлопнули задние дверцы, она нырнула в салон, он за руль, и машина рванула с места.

Времени у них совсем не было, обстрел мог возобновиться в любую минуту.

Над пожарищем, как стервятники, кружили два вражеских дрона, снимая результаты своей человекоубийственной работы. У них могли быть и сбросы.

Проскочив Геройское, военмеды облегчённо вздохнули. Казалось, что всё позади.

Лиля наложила турникет одному раненому, у которого была пробита нога в районе бедра и большая кровопотеря. Перебинтовала голову второму. Ожоги не трогала. Обоим через камуфляж вколола промедол.

– Вот и спасаем ребяток… – наконец-то подумала она, до этого думать было некогда. – Значит, всё это было не зря.

И тут же чуть не завалилась на раненого.

– Сука! – Добрый, оглядываясь, вдавил газ до упора, и «буханка» загнанно рванулась вверх и в сторону.

Уже виднелись домики на окраине Рыбальче.

Водитель снова оглянулся, тогда уже и Лиля посмотрела туда, куда смотрел Добрый.

Сверкая маленькими лопастями на огромной скорости к ним приближалась серая, всё нарастающая точка. Она немного вихлялась из стороны в сторону – то ли повторяя изгибы дороги, то ли просто потому, что удержать равновесие на такой скорости было трудно.

Широко раскрытыми глазами Лиля ещё успела увидеть все четыре работающие одновременно мотора по краям маленького хищного тельца, под которым был привязан жёлтым скотчем какой-то острый конус.

После чего её обожгла вспышка, она куда-то покатилась, ударяясь головой и всем телом о сиденья, крышу, ящики в салоне машины, и всё погасло.

… – Девочка моя, как ты? – над нею стоял Седой, и сжимал её голову в своих руках. Она видела только наплывающее любимое лицо, чувствовала его сильные ладони – и всё.

Ни себя, ни своих рук, ни своих ног она не ощущала. Боль и тяжесть поломанного тела придут потом. А пока она просто плыла, поддерживаемая руками командира.

– Ну что, ожог правой руки – наверно, она закрылась ею от взрыва, множественные ушибы ног, скорее всего – перелом нескольких рёбер. Ну и сотрясение, думаю, – подытожил начмед отряда с позывным «Небо».

– А в целом? – спросил командир, поворачиваясь к нему.

– В целом, два двести и два триста. Жаль Доброго, всё-таки успел вывернуть «буханку» в последний момент. Коптер врезался в дорогу, а не в машину. Ну и второму раненому повезло, Жираф ему хорошо турникет поставила. Будет жить. А первый всё…

– Ещё раз скажи, что у нас?

– Да говорю же тебе: два двести и два триста!

– Три триста! – поправил Седой и наклонился над Лилей.

– Всё у нас с вами, дорогие мои трёхсотые, теперь будет хорошо! Держитесь! – и поцеловал Лилю в живот.

Небо, ничего не понимая, хлопал глазами, но переспрашивать не рискнул.

Херсонская область – ЛНР,

октябрь 2023 г.

По ту сторону глины

Рассказ

Всѧ҄ и҆́дѹтъ во є҆ди́но мѣ́сто:

всѧ҄ бы́ша ѿ пе́рсти и҆ всѧ҄ въ пе́рсть возвраща́ютсѧ[1].

Екклесиаст 3: 20 – Еккл 3: 20:

Помѧнѝ, ÿ҆́кѡ бре́нїе мѧ̀ созда́лъ є҆сѝ,

въ зе́млю же па́ки возвраща́еши мѧ̀?[2]

Иов.10: 9

Узбека не могли достать уже второй месяц.

Ждали, пока пойдёт дождь. Или снег. Или вообще что-то такое пойдёт, что не смогут летать эти чёртовы дроны!

РЭБа не ждали.

Где-то он был, работал, но только не у нас.

Коптеры хохлов ходили по головам, заглядывали в блиндажи и даже гонялись за одинокими мотоциклистами, рискнувшими ехать вблизи ЛБСа днём.

Единственное ПВО, которое мы видели, – это была «шилка», ровесница самых старых из доброволов. Она бодро взрёвывала, рывками ездила по Кодеме и поливала бездонное небо железом из ДШК.

Иногда работала ночью, по теплаку.

Тогда сидевшим на «ноле» казалось, что хохол зашёл в тыл и там его встречают из крупнокалиберного.

Это, конечно, нервировало.

Но стоявший справа дивизион «дэ двадцатых» работал не смолкая, работал, судя по всему, неплохо, потому что время от времени обозлённый хохол накидывал по нашей арте из ствольной и реактивной, но достать не могли.

Головастый комарт поставил свои гаубицы за крутым отвалом глиняного карьера, поэтому всё, что летело по прямой или настильной его не брало. А миномётам было далеко. «Хаймерса» в тот момент тоже на нашем участке фронта не нашлось, а то б, конечно, не пожалели.

Работающая своя арта ободряла пехоту, но вот вражеским «птичкам» ничем помешать не могла.

Ходили и днём и ночью.

Подступиться к двухсотым было невозможно.

Ночью следили через теплаки, любые шевеления наших давили артой и сбросами, особенно усердствовала крупнокалиберная летающая нечисть со стодвадцатыми минами. «Баба Яга» нацистов ночь за ночью летала над нашим «нолём» в поисках техники и арты.

И Узбек лежал уже очень долго.

Говорить «тело» или «двухсотый» о нём не могли.

Пока он был там – он был как живой.

Хотя в батальоне уже знали, что его задвухсотило.

Главное, что не его очередь была идти на передовой НП. Хотели вообще «кашников» послать, бывшие зэки были ребята надёжные, наш командир их хорошо обстрелял на полигоне (что вообще-то с «кашниками» бывало, прямо скажем, не часто, многие кадровые относились к ним, как к мясу, и гнали «шторма Z» в самое пекло неподготовленными).

В общем, зэки понимали, что нужно искупать, и шли в горячее спокойно и убеждённо. Статьи почти у всех были тяжёлые, а что у этих спокойных на вид мужчин творилось в душе, попробуй пойми.

Но Узбек вызвался сам.

Хотя какой Узбек! Чистокровный русак, девяностые провёл в бывшей Узбекской ССР, вот и всё узбечество. Но позывной прилип, он и не возражал.

– Давайте, я хоть голову принесу! – в сердцах сказал Минор, когда очередная группа разведчиков вернулась ни с чем. – Голова и так уже еле держится! Отправим в госпиталь в Ростов, на экспертизу ДНК.

Ну что за дела? Второй месяц пошёл, а Узбек всё БВП! – старшине никто не возражал, но командир посмотрел так, что всем стало понятно: по частям бойца возвращать не будем.

Сказать, что разведгруппа вернулась ни с чем – не совсем правильно. Нахватались осколков на полпути к бывшему НП.

Едва разведосы выдвинулись за двухсотыми, со стороны укропов выкатился танчик и отработал по ним. Три раза.

Слава Богу, что не напрямую, наводили по «птичке». Первые два совсем далеко, а вот третьим почти накрыл.

Обратно уже тащили одного контуженного, двух ещё посекло осколками, но не сильно. В мягкие ткани.

Начмеда, увязавшегося с разведкой – в совсем мягкие. Он ещё месяц потом сидеть не мог и на совещаниях у командира стоял столбиком.

Телевизионщикам, приехавшим в батальон снимать кино про наших медиков, он, помолчав, скажет: «Посекло конечности».

Если вдуматься – так оно и есть…

– На нём уже два, а то и три слоя хохлов! – будто оправдываясь рассказывал Варан, командир разведгруппы. – Мы метров на сто в этот раз подошли.

«Казбек», передовой НП батальона перед железкой, хохол отжал, но закрепиться не успел.

Там его накосили особенно много.

Накаты украинской пехоты под Бахмутом были как-то особенно бессмысленны и безжалостны в первую очередь по отношению к своим.

Это мы после узнаем, что за ними стояли баты «Айдара» и «Азова».

Получается как заградотряды.

Стоявшие против нас две бригады теробороны к исходу лета только и были способны, что стоять.

Да и то только потому, что у нас сил наступать не было.

Враг ещё несколько раз пытался зайти на «Казбек», но безуспешно.

А когда они вышли за железку выше наших позиций, батальону пришлось откатиться на восемьсот метров. НП так и остался ничейным.

Двухсотых не могли забрать ни мы, ни они.

Кроме Узбека, там оставалось ещё двое наших, «кашников».

Хотя и сам Узбек был из «кашников», правда, уже бывший.

Потому что, когда заслужил своё УДО в мясорубке под Бахмутом в июле 2023 года, остался на контракт.

Так и сказал: «до Победы».

Так и сказал.

Анна Михайловна после семидесяти стала глохнуть, в последние года полтора как-то особенно быстро.

Врач в районной поликлинике только плечами пожал:

– Что Вы хотите, дорогая? Загляните в свой паспорт, всё согласно возрасту.

Сказал по-доброму, но Анне Михайловне стало совсем грустно.

В последнее время стена между ней и миром стала ещё прочнее и молчаливее. Особенно остро она почувствовала, что отошла от людей – после посадки сына.

До этого очуждение было не так заметно, но всё к тому шло: смерть мужа, потом – многих общих друзей, родственников.

Такое ощущение, что так и задумано, чтобы к старости человек оставался один, как в младенчестве. С тою лишь разницей, что маленький человек радостно надувает розовые пузыри и сам верит в них, а в старости – с грустью смотрит, как они лопаются.

Но должно же что-то оставаться, что не лопается?

Собственно, ради чего и было всё это?

Анна Михайловна поняла, что для неё это – сын и Бог.

И воспоминания.

В общении со всеми ними глухота не мешала.

Особенно с Богом.

Как и все в её поколении, она пришла в церковь в 90‑е. То есть была тайно крещена бабушкой в конце сороковых, но после этого пятьдесят лет достаточно бодро строила развитой социализм.

Вообще-то Анна Михайловна строила своё семейное благополучие и работала, но как-то так незаметно получалось, что вместе с этим строился и развитой социализм.

И надо сказать, неплохо строился. Потому что девочка из учительской семьи, выросшая в служебном одноэтажном деревянном доме на две семьи в маленьком зауральском городишке, сначала закончила институт, потом вышла замуж, как молодые специалисты они сразу же получили с мужем двухкомнатную квартиру в областном центре и стали жить.

Всё это без каких-либо сверхусилий. Они просто работали и делали то, что умели. И делали это хорошо.

Постепенно в доме появились холодильник, стенка с книгами и хрусталём, цветной телевизор и стиральная машинка. Электричество стоило копейки, газ и центральное отопление были.

Хуже было с детьми.

Игорёк, родившийся первым, был их радостью и, что там говорить, больше забавой.

В отсутствие бабушек и дедушек государство взяло на себя заботу о своём маленьком будущем гражданине – так в их жизни появились ясли, детский сад, потом школа и продлёнка, летние пионерлагеря, куча кружков, где Игорь, правда, не особенно приживался.

А молодым родителям было время пожить и для себя.

Правда, из этого «пожить для себя» и случилось их главное семейное несчастье: уже через год после рождения сына Анна Михайловна опять забеременела и после долгих колебаний, советов с подругами и консультаций с доброжелательными эскулапами решила сделать аборт.

Муж её полностью поддержал.

У молодых родителей были какие-то амбиции, надежды на карьерный рост.

Сейчас и не вспомнишь.

Какие были амбиции и надежды на рост у неродившегося братика или сестрёнки Игоря, никого в ту пору не интересовало.

После операции довольно быстро стало понятно, что детей у них больше не будет…

Перестройку и перестрелку, развязанную на межнациональных просторах их бывшей единой Родины, они восприняли бодро, в соответствии с твёрдыми телевизионными посулами и несомненными газетными заверениями.

Привыкшие за пятьдесят лет верить напечатанным буквам и посаженным в телевизор головам Неустроевы (а именно такую фамилию по мужу получила Анна Михайловна) всё же немного растерялись в 91‑м году.

И совсем растерялись в 93‑м, когда их родной машиностроительный завод, которому оба отдали без малого тридцать лет жизни, стал собственностью их бывшего директора с короткой и деловитой фамилией Шульман.

Правда, Аркадий Борисович сам немного растерялся от происшедшего, а через непродолжительное время потерялся вообще, продав завод какому-то кооперативному банку.

Говорили, правда, что Шульман вскоре нашёлся, и не где-нибудь, а в Израиле. С молодой красивой женой. Но вот именно с этой женой, которую бывший директор прихватил с собой с последнего курса областного техникума, оказалось что-то не так для богоизбранного гражданства, и чета новых обитателей свободного мира растворилась где-то на просторах Восточной Европы, в более веротерпимых палестинах.

Завод, производивший много чего (в том числе и для оборонки), постепенно скукожился до производства паяльников и электророзеток, но когда в двухтысячные выяснилось, что и это дешевле везти из Китая – станки и цеха распилили на металл и вывезли, оставшиеся стены послевоенной всесоюзной постройки обшили сайдингом, после чего оказавшиеся абсолютно пустыми и удобно расположенными площади сдали в аренду.

Родители Игоря к тому времени уже подходили к пенсии и пережили перекройку страны и жизни легче, чем сын. Во всяком случае, виду не показывали. Правда, голосовать стали за КПРФ.

А вот Игорь, тот на последних аккордах советского патриотизма, когда забирали в армию, сам попросился в Афганистан и, как рассказывал потом матери, хлебнул по полной, сопровождая колонны за «ленточку» и обратно.

Слава Богу, на броне, а не за баранкой.

Потому что насмотрелся на пылающие колёса «Уралов», прыгающие по дороге после подрыва, и клубящиеся жёлто-багровые костры бензовозов, зажжённые из засады душманами.

Помимо татуировки «ДРА» на правой руке и медали «За Отвагу» на левой стороне кителя, младший Неустроев привёз домой из Афгана ещё настоящую мужскую дружбу.

Армейские фотографии сына Анна Михайловна хранила особенно бережно.

На большинстве из них он был запечатлён с узбеком Анваром из Самарканда, с которым крепко сошёлся на службе. Долгими ночами в расположении в ожидании очередного миномётного обстрела духов Игорь зачарованно слушал рассказы друга про его сказочно красивую родину, площаль Регистан, гробницу Тамерлана, Золотую мечеть, Старый глиняный город.

Вспоминал свой серый областной центр, машиностроительный завод и текстильную фабрику, ПТУ и промзоны.

Никакой романтики эти воспоминания в нём не пробуждали.

А вот золотые дыни и истекающие мёдом персики, слепящий на солнце кудрявый виноград и черноокие девушки с быстрыми пугливыми улыбками – всё это виделось очень отчётливо и празднично.

Два года действительной оказались короче, чем тысяча и одна ночь. Да и не все ночи за «лентой» сопровождали восточные сказки Анвара. Прямо скажем, далеко не все.

Но и услышанного и пережитого было достаточно, чтобы к дембелю друзья решили, что поедут в город Хромого завоевателя и солнечного виноградного вина вместе.

Так и поступили.

К родителям Игорь приехал уже спустя несколько месяцев, устроившись на работу в тамошнем автосервисе, где трудился отец Анвара. Приехал он не один, а с девушкой, которую встретил в Самарканде.

Познакомить родителей с будущей женой до свадьбы было обязательным в единой ещё тогда стране.

И хотя жену себе Игорь нашёл русскую, жизнь вокруг него начиналась всё больше узбекская.

Анна Михайловна смотрела по телевизору, как выводили войска из Афганистана, и плакала.

Ей было жалко, что служба её сына оказалась никому не нужна.

СССР вскоре развалили, и она из писем сына узнала, что полосатые халаты в центре недавно ещё современного города, где теперь жил Игорь, стали гораздо более уважаемыми, чем выбеленная до хлопковой основы «афганка» воина-интернационалиста.

Потом он написал, что безотказный Анвар погиб в перестрелке: местные «афганцы» самоорганизовались для рэкета по национальному признаку и попросили помочь при дележе городского рынка.

Игорь с семьёй остался один.

Сын ещё рассказывал, что пробовал какое-то время таксовать, но и эта работа была вскоре поделена, и тоже по национальному признаку.

К началу 93‑го года младшие Неустроевы вернулись в Россию.

Дальше жизнь сына протекала уже на глазах матери.

Поначалу Игорь без проблем устроился на автосервис в своём родном городе.

Элитное в позднем СССР место автослесаря (куда можно было попасть только «по блату») в девяностые стало более чем доступным для трудоустройства.

Шиномонтажки росли, как грибы.

Но было не до работы, страна, уже усохшая до территории нынешней РФ, шла вразнос, противостояние Верховного Совета и его сторонников и первого президента «новой России» и демократов достигло апогея.

К концу лета сын, твёрдо стоявший «против Ельцина и разворовывания государственной собственности», решил:

«Надо ехать в Москву, там сейчас решается судьба страны».

– Этот ваш Наин Иосифович (так патриоты по супруге именовали Ельцина, подчёркивая внешнее управление «первым демократически избранным»), этот ваш Беспалый ещё умоет страну кровью! – говорил Игорь родителям.

Те и не спорили.

После того как сын уехал в столицу, Анна Михайловна стала внимательнее смотреть выпуски новостей. А там всё шло по нарастающей.

Многотысячные митинги в Москве и столкновения недовольных «рыночными реформами» и ОМОНа, защищавшего новую власть, разгон демонстраций и оцепление возле станций метро, составленное из военных в невиданных до этого закрытых шлемах и с металлическими щитами, их в народе так и прозвали «крестоносцами», всё это двигалось к чему-то страшному и пугало Анну Михайловну.

Потому что где-то в гуще всего этого был её сын.

Расстрел Дома Советов из танков она смотрела, как и вся страна, как и весь мир, – в прямом эфире.

Впервые после окончания Второй мировой войны правительство расстреливало собственный народ не где-нибудь в Латинской Америке или Центральной Африке, даже не в Китае, а в одной из европейских столиц, в сердце бывшей Сверхдержавы, от которой ещё совсем недавно зависели судьбы всего человечества.

Смотрели они, не веря своим глазам, расстрел парламента тогда ещё втроём – с мужем и невесткой.

Хотя можно наверное сказать, что и вчетвером.

Потому что Леночка, жена Игоря, была на сносях.

Что она чувствовала, Анна Михайловна боялась даже предположить.

Поэтому просто утешала невестку:

– Всё будет хорошо, всё будет хорошо!

При этом понимала, что хорошо уже не будет никогда.

Выросшие и постаревшие в позднем СССР Анна Михайловна и отец Игоря, Сергей Степаныч, не верили, что так можно: стрелять в свой народ.

Даже те, с трясущимися ручками, в 91‑м не смогли.

А эти запросто!

Больше того, и дискотеку со слетевшимися со всего света скрипачами тут же, на дымящихся костях убитых и раздавленных бронетранспортёрами, устроили. Ночную.

Слава Богу, Игорь позвонил матери тогда же, 4 октября, и сказал всего два слова:

– Я жив…

После чего послышались гудки.

Гудки слышались ещё целую неделю, пока сын не объявился дома.

Обросший, почерневший. Разочарованный.

О вождях сопротивления отзывался морщась.

Про «ельциноидов» и «убийц мальчишек» говорить вообще не мог.

После амнистии руководства Верховного Совета, когда напыщенные и «непримиримые» говоруны получили от «упыря Ельцина» должности и синекуры и расселись по собственным университетам и губернаторствам, Игорь запил. На месяц. Даже больше.

Не впервые. После Афгана это случалось, но здесь – будто что-то сломалось.

Из запоя вышел сам, без посторонней помощи. Совсем чёрный и шаткий, как былинка.

Опять устроился на работу.

И пошли смиренные день за днём в жизни сына и Анны Михайловны, из того времени запомнилось только одно, как отца схоронили. Не пережил Степаныч приватизации и разлахмачивания общественной собственности по частным гребешкам.

Дочка Игоря родилась в тяжёлое время, и хотя Анечка, названная в честь бабушки, об этом не догадывалась, но выкраивать на самое необходимое семье Неустроевых приходилось всё труднее и труднее.

Потом была Чечня. Первая, Вторая…

Игорь поучавствовал в обеих. Контрабасом, как он говорил матери.

Боевые, с опозданием, но всё же полученные позволили семейству перевалить в двухтысячные.

Жили они с Леночкой, по словам матери, натужно, но дружно.

К нулевым даже как-то приспособились и начали жить неплохо, самаркандские повадки жены оказались востребованы в челночном бизнесе, она взяла себе место на Центральном рынке и освоила хорошо известные по «девяностым» туристические маршруты в Турцию и обратно с клетчатыми безразмерными баулами.

Игорь из шиномонтажки ушёл и, как ветеран боевых действий, устроился охранником в супермаркет, работа, прямо скажем, стариковская: походи вдоль касс, собери пустые корзины и отгони брошенные коляски на место.

Вот и всё.

В общем, отрастил на пятом десятке животик.

Пил пиво и болел за сборную России по футболу.

Правда, иногда клинило. Особенно по пьяному делу.

А ещё потому, что жена зарабатывала намного больше. И жила какой-то своей отдельной и презрительной к нему жизнью – со складами, арендой, братвой, чёрными и обрывочными фразами:

«Я потом отдам».

«Сам знаешь как…»

Говоря словами Анны Михайловны, «натужно» из их жизни ушло. Но вместе с ним ушло и «дружно».

Дочь тоже как-то особенно с отцом не считалась, одетая матерью с ног до головы, уже в старших классах школы она гуляла, как хотела.

Поэтому когда Леночка ушла от Игоря, Анна Михайловна не удивилась.

Затем и Анечка уехала в Москву, Леночка сказала, что на учёбу.

Но для бабушки девочка пропала. Да и для отца тоже.

После развода с женой Игорь стал как-то стремительно сдавать.

Уже вовсю катились десятые годы нового века.

Странно, конечно, уходить от мужа, когда тебе сорок.

А с другой стороны, и не странно – дочь выросла, муж охранник, а вокруг вьются улыбчивые ахмеды и арсланы в масле. Не только работа, но и отдых уже давно и без мужа – в Турции, маршруты пробиты, контакты налажены, на точке стоят молодые дуры из области.

Совсем не странно состоявшейся женщине пожить для себя.

Собственно, из-за ахмедов всё и случилось.

Возвращаясь с дежурства, Игорь зацепился с тремя азербайджанцами.

Слово за слово, те за ножи, а Игорь в Чечне в разведбате служил, там его хорошо поднатаскали.

В общем, одного из нападавших он задвухсотил, другие сбежали.

Подключилась диаспора. Нож горячих южных парней из материалов следствия и вещдоков куда-то пропал, записи с камер тоже. А вот данные экспертизы, что Неустроев был в подпитии, – сохранились.

И превратились в отягчающее.

Леночка пыталась помочь бывшему, занесла и адвокату, и следакам.

Но, видимо, другая сторона занесла больше.

Игорь получил двенадцать.

И, что хуже всего, с лишением боевых наград.

Отобрали афганскую «отвагу» и «мужика» за Чечню. Последнее обидело особо.

Орден Игорю дали за то, что целую ночь гасил чехов из ПК, закрепившись на перевале, не давал бойкам спуститься вниз, где дымила и орала, постепенно затихая и истекая кровью, группа спецназа, угодившая в засаду.

Он был из второй группы, выдвинувшейся на помощь.

Стрелкотня была настолько плотной, что ни мы, ни духи не могли подойти к попавшим в засаду.

Игорь был ранен, но от пулемёта не отошёл.

Утром прилетели вертушки, и тех, кто дожил до утра, эвакуировали.

Игоря тоже.

Кстати, в Чечне он и стал Узбеком.

…В Киеве уже во всю скакал Майдан, когда Неустроева посадили.

Анна Михайловна как-то окаменела после этого. Она вроде бы уже привыкла к непростой и забористой судьбе сына.

Не то, чтобы привыкла, но утешилась.

Во время его первой командировки в Чечню она вошла в храм.

По настоящему.

И уже не выходила.

Когда стало тяжело ходить на службы, молилась дома.

«Вместе с патриархом», – говорила Анна Михайловна. То есть с включённым телевизором, по которому показывали патриаршее богослужение.

Но суд и тюрьма будто добили её.

Всегда общительная, даже в старости, Анна Михайловна как-то замкнулась.

А тут ещё и глухота…

И вдруг пошёл снег.

Без мороза, на мягком ноле.

Над Бахмутом и вдоль всей линии фронта от Клещеевки до Курдюмовки и дальше на юг – на Горловку и Ясиноватую – закружил, повалил неровными хлопьями чистый, липнущий к одежде и броне снег.

Он засыпал изрытые воронками поля и срезанные артой почти до корешков лесополки, неубранные тела бойцов, выжженную изнутри технику.

Снег покрывал желто-рыжую глину развороченного «Казбека», откуда торчали вырванные доски и лохмотья маскировочной сети, заполнял пустые выпотрошенные цинки для патронов, а главное – закрывал и примирял своей белизной разномастный камуфляж, который в несколько слоёв пестрел на бруствере и вокруг бывшего опорника.

Снег шёл и ещё кое-где желтел из-под снега натовский пиксель, резал взгляд противоестественный на белом зелёный отличительный скотч на шлемах укропов, в одном-двух местах торчала отечественная цифра.

Но постепенно, взмах за взмахом белых облепленных снегом ресниц впереди и вокруг становилось всё белее и белее.

И странное дело – тише.

То, что авиация и дроны присели с таким снегопадом – понятное дело.

Но казалось, что и арта умолкла…

…У Анны Михайловна в доме тоже шёл снег. Точнее, он шёл за окнами. Но и в душе, и в памяти её тоже шёл снег.

Она сейчас вспоминала, как хоронили её Степаныча.

Погода была такая же, несмотря на январь.

Ноль и снег.

На влажную глину по краям могилы липли снежные хлопья, внизу краснел недорогой гражданский гроб с чёрной оторочкой.

Странное дело, сейчас ей почему-то казалось, что там, в воспоминаньях, над могилой отца стоит её Игорёк. В военной пятнистой форме.

Несколько месяцев назад он ей звонил, сказал, что Родина его простила, что он пошёл добровольцем на войну и заслужил УДО. Что ещё немного – и он вернётся домой с Победой.

Анна Михайловна, как всегда, когда вспоминала что-нибудь из своего прошлого – плакала.

Но это были хорошие слёзы, приятные.

Слёзы прожитой жизни, того настоящего, что теперь будет с ней навсегда: её Степаныч, её Игорёк…

Она знала, что они живы.

Бахмут – Москва,

октябрь – ноябрь 2023 г.

Балканская осень

Рассказ

Посвящаю Вере Хорват

В международном аэропорту Белграда Егора встретили. Следующий час, что отделял его от конечной цели их поездки, средневекового города-крепости Смедерево, они провели в радостной и немного сбивчивой болтовне с его сербской переводчицей Миленой.

В Сербии он любил всё и задолго до того, как попал сюда.

Начиная с жутковатых «Песен западных славян» в исполненни Александра Сергеевича и заканчивая Кустурицей, в ту пору ещё Эмиром[3].

Поэтому на Милену Егор поначалу внимания не обратил. Хорошенькая тёмноволосая девушка воспринималась им как милое бесплатное приложение к его поездке по Сербии.

Сербии, о которой он так давно мечтал. О которой так изболелось его сердце, пока её многовековое тело терзали бомбами и крылатыми ракетами новоевропейские и заокеанские варвары.

Прошло уже несколько лет с бомбардировок Югославии НАТО, но память о неотомщённых жертвах необъявленной войны ещё дымилась в сердцах сербов.

– Вот эти дома запретили восстанавливать, – показала рукой Милена, когда они проезжали мимо полуразрушенных, обгоревших многоэтажек в центре Белграда. – Пусть останутся как напоминание!

Её хорошенькое лицо стало жёстким, и сразу обозначилась разница между восточнославянским типом и западными славянами: нос с горбинкой, более узкие скулы и губы, более резкий подбородок.

В мужчинах, кстати, это не так бросается в глаза, возможно, любовь к ракии, свинине и хорошему местному вину умягчает черты мужественных сербов до полной практически неразличимости с русскими, а тем более – с темноволосыми малороссами.

А вот у женщин эта разница резче, миловидные, привычные нам русские женские лица здесь редки и, как правило, результат смешанных браков.

– Откуда такой хороший русский, Милена?

– У меня мама русская, – как бы отвечая его мыслям, подтвердила переводчица.

И тогда Егор пристальнее взгляделся в неё.

Он недавно развёлся, это было первое и сокрушительное поражение в его желании создать семью.

Расставание было резким, с элементами истерики, хотя и без рукоприкладства.

С окончательным оформлением по почте.

Тем не менее это было поражением. Именно так Егор воспринимал свой развод. Поэтому все последующие женщины проходили у него по разряду «сопутствующие потери».

До понимания того, что любовь это не война, ему в его неполные двадцать семь лет было ещё далеко.

Фестиваль документальных фильмов в Смедерево должен был стать завершением сельскохозяйственного и туристического праздника «Смедеревская осень», но муниципальные власти, как всегда, не рассчитали, и киношников удалось собрать уже только в конце октября.

Стояла удивительная балканская послевоенная осень. Удивительная своей пустотой и покинутостью. Их привезли в частный двухэтажный отель на окраине Смедерево. Там не было отопления, к тому же за полтора часа, пока приехавшие знакомились друг с другом, несколько раз пропадало электричество.

Кажется, кроме Егора и хозяев фестиваля, никто из иностранцев не понимал причины этих перебоев, и воспринимали всё как весёлую балканскую фантасмагорию в духе Кустурицы.

Гости фестиваля ещё подъезжали, и Милена – к разочарованию Егора – прекрасно владевшая английским языком, постоянно требовалась для управления этим довольно пёстрым франко-испано-австрийским сборищем. Англосаксов представлял японский режиссёр, уже несколько десятков лет назад покинувший родину и живший с семьёй в Нью-Йорке.

Пикантность такого выбора была очевидна, но опять же – не всем. Толстокожие французы и испанцы веселились так, будто это не их самолёты ещё пару лет назад превращали в пепел сербских детей.

Кажется, один лишь Эрик, католический режиссёр из Австрии, что-то такое чувствовал, хотя его-то культурная страна, к чести южных немцев, как раз и не участвовала в международном сербском погроме.

Эрик вообще оказался добрым малым, и через пару дней они с Егором уже приятельски пили виски после выступления на сербском телевидении.

В парке и из горла.

– I havenʼt any glasses! – сказал ему Егор, подразумевая стаканы. – No[4].

– Glasses?[5] – переспросил Эрик и поправил очки.

– Glasses no, – помахал Егор перед ним бутылкой, – from the bottle[6]. И сделал глоток из бутылки.

– No problem![7] – мотнул головой Эрик и присоединился.

…А тогда, в отеле, Егора поразила какая-то отрешённая пустота в этом древнем мире. Вот съехались со всего света киношники, привезли документалку, шумят, а всё равно как-то удивительно пусто.

С сербами всё понятно – они хотят прорваться из этой искусственной изоляции, в которую их загнали милосердные убийцы.

А вот эти-то что – неужели совсем ничего не чувствуют?

Ощущение какой-то апокалиптической покинутости вокруг добавлял их неосвещённый отель и голые деревья в парке с пожухлой листвой на дорожках, которую время от времени поднимал налетавший ветерок с Дуная.

И печальные гудки буксиров, в наступающей темноте тащивших свои натруженные баржи по единственной реке, соединявшей всю Центральную и Южную Европу.

– Дружище, налей мне ракии! – обратился Егор к крупному улыбчивому сербу, орудовавшему за стойкой отеля, где по балканской традиции размещались и бар, и ресепшен одновременно.

– Нема проблема! – дружелюбно улыбнулся серб, наполняя стакан…

– Какая-то пустота… – гораздо позже, когда основная часть фестивальной программы уже закончилась, подтвердил мысли Егора американоговорящий японец Йотсумото. Также за рюмкой ракии. Они тогда засиделись далеко за полночь.

– Знаешь, я понял это, когда рухнула Берлинская стена. Весь мир будто полетел куда-то под откос…

Егор даже оторопел, Йотсумото был, конечно же, старше, мудрее, но одназначно не «левак». В симпатиях к Варшавскому блоку и СССР ни разу не замеченный. Но здесь, на земле сербов (они только что говорили про бомбардировки Белграда), он сказал что-то такое, что ни в России, ни в самой Сербии ещё не понимали. От слова совсем.

– Iʼm from Russian special forces![8]

Господи, как глупо он тогда бравировал молодой удалью, здоровьем… и словами! Двадцать лет назад.

…Кровь из разбитой головы капала на шеврон с надписью «отряд специального назначения». Парадная форма, или попросту «доброволка», была безнадёжно испорчена.

Впрочем, не это сейчас было самое важное.

Санитарная «нива» оказалась на удивление вместительной и удобной, в неё затолкали четырёх раненых – трёх лёгких и одного лежачего – и она мягко и шустро пылила вдоль лесополок Луганщины, по направлению к госпиталю.

Глядя на перепачканный кровью шеврон, Егор вспоминал ту давнюю, балканскую осень…

В последний день пребывания в Сербии киношников повезли в горы, в знаменитый сербский монастырь – Горняк. Женский. Он был прославлен Григорием Синаитом, великим исихастом, который после Афона какое-то время молчальничал у себя на родине, на берегах реки Млавы.

Здесь он, по преданию, и встретил князя Лазаря, за десять лет до последней битвы героя с восточными поработителями.

По молитве старца неугомонная, великошумная Млава, перемалывающая в своих быстрых водах камни в песок, замолчала.

Святой старец и святой князь, стоя на разных берегах Млавы, смогли поговорить.

О чём?..

Когда Егор услышал эту историю, какое-то необычайное волнение овладело им. Ведь и год гибели Лазаря – 1389 – и год освобождения Святой Руси, год Куликовской битвы – всё это оказалось так близко!

И так же как с Дмитрием Донским беседовал Сергий Радонежский, здесь, на берегах Млавы, Григорий Синаит напутствовал сербского воина-мученика.

С тою лишь разницей, что русские тогда освобождались от иноземного ига, а у сербов оно только начиналось…

– Матушка, – обратился Егор к игуменье, – если я не окунусь в эти священные воды, по русскому обычаю, я себе этого не прощу!

Настоятельница монастыря посмотрела на него, молча повернулась и ушла за ворота.

– Ты всё правильно перевела? – Егор нерешительно взглянул на Милену. – Она обиделась?

Девушка только смущённо улыбалась, она сама была растеряна – это внезапное желание русского и строгий уход насельницы…

Матушка игуменья через несколько минут вернулась, она принесла два белоснежных монастырских рушника и молча отдала их Егору.

Он ещё раз посмотрел на неё и успокоился, пожилая монахиня одобрительно улыбалась.

Стоял конец октября, по реке с гор дул довольно резкий ветер, небольшое, но очень пёстрое интернациональное сообщество киношников толпилось на берегу горной Млавы, поёживаясь и кутаясь в дублёнки. Предусмотрительностью отличились француз и два испанца, теплолюбие остальных страдало больше, но они не показывали виду.

Настоятельница стояла на берегу в обыкновенной монашеской рясе, вместе с другими сербами она одобрительно смотрела на раздевавшегося русского.

Вот тогда-то, на реплику французского режиссёра, то ли Жака, то ли Пьера: мол, не боится ли русский заболеть? – Егор и кинул своё залихватское:

– Iʼm from Russian special forces![9]

Трижды, как полагается, окунувшись в ледяную горную воду, Егор вышел на берег и почувствовал, как привычно согревается изнутри – заработала внутренняя печка человека, о сущестовании которой знают только заядлые «моржи» и русские.

Сербы омовение русского праздновали как какую-то им одним ведомую победу и впервые довольно пренебрежительно стали посматривать на творческую интеллигенцию НАТО.

Впрочем, балканское гостеприимство возобладало, и когда гости вошли за ворота монастыря, перед ними протянулся длинный дубовый стол из грубых толстых досок, за века отполированный рукавами монашеских одеяний до янтарного свечения.

Такой простой и такой изысканной трапезы ни до, ни после Егор в своей жизни не пробовал. Ни ледяные устрицы в ресторане ЦДЛ, ни королевские креветки из Адриатики в Черногории, ни только что пойманная форель на Трновацком озере в Венгрии не могли сравниться с тем, что им предложили монахини Горняка.

Через ровные промежутки на столе стояли прозрачные кувшины с запотевшей ледяной горной водой, маслянисто желтела сквозь толстое древнее бутылочное стекло ракия, переливался на солнце тягучий, изжелта-зернистый монастырский мёд в тяжёлых коричневых глиняных мисках.

И столько в этом было простого, тысячелетнего, вечного, что даже секулярные труженики мирового арт-хауса, немного оглушённые всем этим, не торопясь и как бы благоговейно приобщались мирной монастырской трапезе…

– Не то, не то!!! – мучительно торопил себя Егор, расковыривая в памяти что-то действительно важное, важное именно сейчас, здесь.

Нужно было вспомнить. Под удаляющийся грохот разрывов. По мере того как всепогодная русская машина сквозь облака жаркой июльской пыли вытягивала их из увиденной уже вплотную смерти в неотменяемую жизнь.

Что же случилось тогда? Что сейчас так тянуло и ныло, как простреленная рука – только внутри, в глубине Егора, где-то внизу живота.

…И он вспомнил – голос. Удивительный, глубокий, полнозвучный женский голос, который настиг его в охотничьем домике на берегу Оки:

– С Рождеством Христовым, Георгий!

Милена окликала его через тысячи километров.

Уже изрядно увеселённый напитками и самой по себе бесшабашной атмосферой празднества, а в их случае ещё и побега от цивилизации в царство скрипящего снега, пахучего печного дыма, звериных следов на алой морозной заре, собачьего нетерпеливого лая, предстоящей охоты, Егор замер посреди избы.

«Как не вовремя! И что ей ответить?»

Связь была на удивление хорошая, первобытный увесистый «Сименс» в деревенской тишине доносил голос Милены так, будто бы она стояла рядом с Егором у стола.

Низкий, грудной, беззаветный голос из прошлого.

Уже отрезанный от настоящего заснеженными вёрстами, слякотной Москвой, новыми знакомствами. Жизнью, которая всё распахивала и распахивала перед Егором новые горизонты.

Вперёд, и только вперёд!

…Молчание затягивалось, товарищи ожидающе замерли и смотрели на Егора, тишина действительно звенела.

– Как ты? – донеслось из немыслимого далёка.

– У меня всё хорошо! С Рождеством… – почему-то трудно, сам себе удивляясь, ответил Егор.

– Связь плохая… – неожиданно добавил он.

На том конце света молчали.

– Я в деревне, не в Москве, очень плохая связь…

Было слышно, как она дышала. А может – это звуковые волны через тысячи вёрст так накатывались друг на дружку на заснеженной равнине и с шумом опадали.

– Дурацкая связь! – всё ещё для кого-то повторил Егор в пустоту, уже с выключенным телефоном. И, не глядя на друзей, сел за стол с едой и выпивкой.

– Полако, полако[10]… – шептала она в темноте, когда они стались вдвоём, в их первую и последнюю ночь в Сербии, перед отъездом Егора.

Но он уже не мог «помедленнее». Слишком бурным был прощальный ужин, с песнями, круговым народным сербским танцем «коло», разновидность балканского хоровода, когда все взявшись за руки танцуют, двигаясь в одну сторону. С бесконечными тостами.

Интернациональная интеллигенция довольно быстро склеилась и была развезена по апартаментам, а русский с сербами танцевал и пел далеко за полночь.

Пока его не увела Милена. В его номер.

Егор выпил много, очень много, был резок, настойчив, удачлив, молод. Он именно так всё это чувствовал в тот момент. Да, наверное, так всё оно и было.

Что он запомнил из этой ночи?

Её умоляющее «полако», блестящие чёрные глаза.

Пустынный рассвет за окнами.

Балканскую осень на всём.

– Только не исчезай! – сказала Милена утром, уходя от него.

…Сейчас, когда ему бинтовали голову в госпитале, а вокруг были ребята с оторванными руками и ногами, простреленными лёгкими – совсем по-другому звучало это «Только не исчезай!».

И почему-то хотелось верить, что она по-прежнему шепчет это через десятки лет и тысячи вёрст.

ДНР, Бахмут, октябрь 2023 г.

Колыбельная тьма

Рассказ