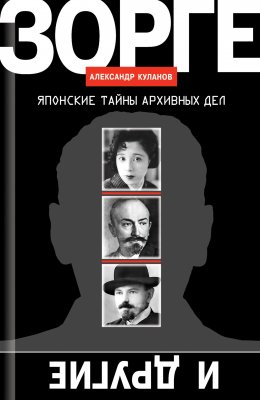

Зорге и другие. Японские тайны архивных дел

© Куланов А. Е., 2025

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025

Предисловие

Говорят, древнегреческий философ Гераклит утверждал, что в одну реку нельзя войти дважды. Он, конечно, был прав в том смысле, что нельзя два раза войти в одну и ту же воду – раз уж это река, то вода в ней течёт и сменяет сама себя. Но помимо ускользающих струй у каждой реки есть русло, берега, название. И то, и другое, и третье тоже могут изменяться, но всё-таки скорость подобных перемен не так уж высока – на протяжении жизни одного поколения этого обычно не происходит (конечно, если этому поколению повезло). Историкам сложнее. Им приходится входить в реку времени беспрестанно – такая работа. Для них эта река течёт в архивных берегах. Бродя по ним в поисках улова редких фактов, неизвестных сведений, преследуя фантастическую рыбу истины, историк вновь и вновь вынужден погружаться в толщу архивных вод, копаться в иле недостоверных сведений, стараться не захлебнуться в волнах документов, которые течение времени то и дело выносит ему навстречу. Приходится возвращаться на берег, размышлять над уловом снова и снова… Поэтому неудивительно, что автор этой книги однажды решил вернуться к теме, закрытой им, как ему самому тогда казалось, десятилетием ранее.

В 2014 году вышла моя книга под названием «В тени Восходящего солнца». В ней рассказывалось о почти забытых на тот момент российских японоведах, жизнь которых, по их ли собственному решению, по прихоти ли судьбы – у каждого по-разному, – оказалась связана со спецслужбами. Все мои герои жили в первой половине ХХ века. Это было время не только востоковедческих открытий, но порой и полного закрытия изучаемых стран от отечественных исследователей, да и самих учёных к середине века осталось совсем немного. В той книге я предпринял попытку воссоздать биографические портреты девяти канувших в Лету героев своего времени: Василия Ощепкова, Трофима Юркевича, Владимира Плешакова, Исидора Незнайко, Василия Крылова, Николая Мацокина, Романа Кима, Игоря Ковальчука-Коваля, Валерия Щёголева. Все они были очень разными и жизни прожили совсем непохожие. Из них только «секретный связист» Исидор Яковлевич Незнайко, советский контрразведчик Роман Николаевич Ким, приговорённый в 1940 году к двадцати годам заключения, да бывший сотрудник японской разведывательной школы Игорь Константинович Ковальчук-Коваль, получивший в 1945-м тоже 20 лет, а потом арестованный ещё раз, смогли умереть своей смертью. Чекист-садист Щёголев отравился. Остальные не пережили страшных 1937–1938 годов. Мутный, бессмысленный и беспощадный поток репрессий раздавил их. Смыл, казалось, навсегда, стёр даже упоминания о многих из них.

Однако книга эту память воскресила. Более того, у некоторых из героев нашлись родственники и потомки. Кто-то вообще не знал о судьбе своих предков. Кто-то был знаком с ней лишь частично. Кто-то, наоборот, нашёл меня, чтобы помочь, дополнив имевшиеся сведения своими рассказами и документами. Мне захотелось рассказать о некоторых из персонажей той книги как можно больше. Вскоре в старейшей русской книжной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» отдельными томами вышли биографии Романа Николаевича Кима и Василия Сергеевича Ощепкова.

Постепенно стали накапливаться материалы и об их современниках, коллегах, друзьях, оставшихся на периферии повествования. Случайным, в общем, образом развитие получила тема противоборства советских и японских спецслужб. Все герои – и старые, и новые – оказались с ними связаны. Тем более что вслед за книгой «В тени Восходящего солнца» появился своеобразный «путеводитель» под названием «Шпионский Токио». Действующих лиц, проплывавших передо мной в лодке истории, становилось всё больше. Отметки мест явок и тайников запестрели на картах не только Токио, но и почти всей Японии, а один из персонажей «Шпионского Токио», Рихард Зорге, со временем тоже получил свой том в серии «Жизнь замечательных людей». Из архивного полумрака, как сквозь плотную листву деревьев, проступали всё новые и новые силуэты. Кубами выступали очертания организаций (в первой упомянутой книге таковые тоже имелись – Токийская православная духовная семинария и школа дзюдо Кодокан). Появились и совсем новые лица, способные, как мне кажется, помочь по-новому взглянуть на Японию, японский характер, историю отношений наших стран. И да – все они, как и предыдущие, оказывались так или иначе связаны со спецслужбами. Такая уж у нас история.

Снова и снова я перелистывал жёлтые страницы архивных дел, перекладывал маленькие фотокарточки этих новых героев. Разбирал напечатанные без пробелов тексты, карандашные метки на полях, определяющие, кому жить, а кому – нет. Старался не касаться руками бурых пятен на ломких листах протоколов допросов. И я сразу обязан поблагодарить сотрудников Центрального архива Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ РФ) и Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), немедленно откликавшихся на мои просьбы и по мере сил помогавших мне в поисках нужных документов. Без них этой книги просто не было бы.

Но архивы – это ещё и те стопки бумаг, папки, коробки, сложенные в старые пыльные чемоданы и «дипломаты» (кто сейчас ещё помнит, что это такое?) и убранные на антресоли в квартирах потомков наших героев. И если сотрудники – архивов государственных, ведомственных, муниципальных – обязаны заниматься хранением человеческой памяти по долгу службы, то те, кто сохранил письменное наследие своих предков (часто – не прямых), достойны благодарности ещё большей. Особенную же признательность я выражаю Ирине Анатольевне Ефимовой – родственнице крупного японоведа Мариам Самойловны Цын, не только сохранившей её наследие, но и щедро им со мной поделившейся.

«Сокрытые в листве»[1] этих архивных дел тайны, так или иначе связанные с Японией, и позволили мне подготовить эту книгу, которая, надеюсь, окажется для кого-то одновременно интересной и полезной.

Стараниями башкирского краеведа Владимира Георгиевича Зарубина и внучки Степана Федотовича Зарубина Елены Владимировны Алексеевой восстановлены многие пробелы в биографии блестящего переводчика Степана Зарубина.

Но довольно лишних слов. Пора, пожалуй, перечислить, кто и что ждёт читателя на её страницах:

Александр Алексеевич Вановский – один из девяти участников I съезда РСДРП в Минске, один из создателей партии, впоследствии доросшей до памятной всем КПСС, и проживший бо`льшую часть своей непростой жизни в Японии.

Георгий Васильевич Чичерин – второй (по хронологии) народный комиссар иностранных дел РСФСР и первый – СССР. В Японии не жил и даже не бывал, но оставил ценнейшие, до сих пор мало кому известные и, к нашему несчастью, по сей день невостребованные записки о том, как можно разумно сосуществовать с нашим дальневосточным соседом. В них он много размышлял о том, насколько в этом могут быть полезны (чаще, впрочем, наоборот) спецслужбы.

Иван Михайлович Майский – старый партиец и новый – советский дипломат. Человек, в Японию, как и в большевизм, попавший случайно, Японию не любивший, но умевший, подобно многим специалистам дореволюционной закалки, учиться. Майский в Японии разобрался, понял её, внёс огромный вклад в укрепление советско-японских отношений и оставил небольшое, но очень ценное аналитико-эпистолярное наследие, посвящённое особенностям работы в этой стране. Наследие настолько важное и неизвестное, что, найдя его в архиве, никак нельзя было оставить его пылиться там же.

Катаяма Тиёко – дочь основателя Компартии Японии «товарища Сэна Катаямы», драматическим образом попавшая в СССР и окончившая здесь свои дни совсем не так, как хотелось её родителям и ей самой. История расследования финала её жизни, проведённого с помощью архива медицинского, – документальный детектив, не последний в этой книге.

Степан Федотович Зарубин – выдающийся переводчик-синхронист, автор одного из лучших словарей русско-японского языка, неудавшийся агент советской разведки. Он удивительным образом не погиб в огне репрессий, но после освобождения из-под ареста внутренне изменился до неузнаваемости. Как? Почему? Мог рассказать только он, но, как и большинство его современников, воздержался от этого, а потому приходится восстанавливать его портрет по осколкам архивных «фресок» – документов.

Трое немцев, из которых имя только одного хорошо известно старшему поколению наших соотечественников – Рихард Зорге, Ойген Отт и Фридрих Хак. Они из партера наблюдали, а отчасти и играли свои роли в важнейшем акте пьесы под названием «Интербеллум»[2]. У каждого был свой текст и своя доля импровизации. Каждый выполнял чужой приказ, но следовал при этом своим интересам и интересам своей родины, не зная, какое продолжение уготовила им судьба. Благодарю профессора Василия Элинарховича Молодякова за помощь в подготовке этого материала.

Владимир Михайлович Константинов – разведчик и японовед, проживший не самую долгую, но удивительную, как многосерийный «сон», жизнь. И, как обычно для той эпохи, значительную часть этого «сна» составлял кошмар реальности, от которого не всем посчастливилось очнуться. Ему повезло: он успел уйти после того, как рассказал о своих и чужих «снах». Чужие обсуждать не станем, а вот в его «снах», как часто бывает, многое оказалось не связанным с реальностью, многое непонятно, многое перепутано. Не могу не отдать должное Римме Александровне Столяровой, сподвигшей меня на более тщательный сбор материалов об этом человеке и поделившейся уникальными фотографиями из семейного архива.

Окада Ёсико – японская актриса, прожившая десятилетия в Советском Союзе. Через снега Сахалина, пытки и тюрьмы её привело туда драматическое сочетание любви и незнания. В результате она потеряла себя, возлюбленного, родину, хотя и обрела позднюю, посмертную славу. Прожила долгую, но не совсем свою жизнь, а ту – свою, украденную – ей так и не удалось вернуть.

В главе, посвящённой организации – Научно-исследовательскому институту № 9 Императорской армии, нет главного героя. В этом японском НИИ вообще с героями было не очень, да и слово «человек» там не звучало гордо, а означало единицу живой силы противника, которую надо было сделать единицей мёртвой – самыми невероятными способами. Оставшиеся в мрачнейшей тени своих печально известных коллег из отрядов 731 и 100, военные инженеры из НИИ № 9 верили в торжество божества разума, не замечая в этом никакого противоречия – как, впрочем, и в своей деятельности по уничтожению всего живого ради процветания Японии. Попасть в музей НИИ № 9 нам удалось благодаря бескорыстной помощи давнего друга нашей страны Ёсида Синго, за что я ему также очень благодарен.

Сергея Григорьевича Елисеева – уникального учёного-японоведа – всё чаще называют «спасителем Киото». Насколько справедливо награждение его этим титулом? Попробуем разобраться с очередным бомбическим детективным сюжетом, а заодно познакомимся поближе с человеком, которого мы потеряли.

И снова от истории людей к людям в истории. 18-е мгновение весны – широко известная среди западных исследователей и почти не освещавшаяся у нас история о том, как в Берне, после того как «Штирлиц вернулся в Берлин», японские разведчики постучали в двери номера Аллена Даллеса, но так и не смогли сказать, чего они хотели.

Кузьма Николаевич Деревянко – «человек и остров». Загадочная биография спецназовца, военачальника, япониста по образованию, чем дальше, тем больше обрастает мифами. К сожалению, порой довольно агрессивными. Почему человека, которого выбрали для того, чтобы поставить последнюю точку во Второй мировой войне, почти не знали? На этот вопрос не смог бы ответить и он сам. Каждый имеет право на свою версию причины такого решения, но попробуем обойтись без необоснованных домыслов.

Анастас Иванович Микоян – член советского политбюро. Однажды, ещё в годы войны, он едва не стал жертвой покушения – террорист спутал его автомобиль с машиной Сталина. Пришла пора рассказать, как в Токио он, став первым (по статусу, а не по хронологии) заместителем председателя правительства СССР, дважды чуть не лишился жизни, и на этот раз никакой путаницы не было.

Онода Хиро стал легендой ещё при жизни. Японский спецназовец партизанил в горных джунглях филиппинского острова Лубанг почти 30 лет, отказываясь поверить в то, что война уже кончилась. Его превращение из паренька, целиком отдававшегося спорту и танцам, в фанатика, его поведение, которое ни в коем случае нельзя считать показательным для японских солдат, хорошо иллюстрируют японскую психологию в целом.

Юлиан Семёнович Семёнов – прославленный «отец Штирлица» – сотворил своего супергероя СССР настолько убедительно, что простые граждане были уверены: автор был полковником КГБ, а некоторые представители КГБ всерьёз рассматривали его книги как неизвестные им самим свидетельства о тайных операциях спецслужб. Мало кто знает, что значительную часть весны 1969 года Юлиан Семёнов провёл в Японии, о чём оставил интереснейшие воспоминания. Работая там под прикрытием журналиста, он преследовал тайную – писательскую цель: уточнял детали переговоров Даллеса с Вольфом, для чего ему понадобилось найти в Токио участника того процесса – бывшего первого резидента ЦРУ США в Японии Пола Блюма.

Юрий Хангереевич Тотров – сотрудник советской резидентуры КГБ СССР в Токио. В 1969 году он стал тем самым человеком, который свёл Юлиана Семёнова с Полом Блюмом и который рассказал автору этой книги ещё одну увлекательную историю, и наконец настало время её опубликовать.

А теперь к этому списку непосредственных героев книги необходимо добавить ещё одно имя. Чекист, писатель, японовед, первый иностранный исследователь ниндзюцу Роман Николаевич Ким сыграл здесь роль куромаку. В спектаклях японского театра кабуки так называли работников сцены, задвигавших или раздвигавших занавес, помогавших актёрам прямо на сцене переодеться, менявших декорации и выполнявших массу других функций. Всё – на глазах у зрителей. А чтобы куромаку не были особенно заметны, они одевались во всё чёрное, отсюда и название: «куромаку» буквально – «чёрный занавес», смыслово – «серый кардинал». О Романе Киме написано уже много, и в этой книге он упоминается лишь мимоходом, но… почти в каждой главе. Роман Николаевич участвовал в попытке претворения в жизнь рекомендаций Георгия Чичерина, знал Катаяма и Зарубина. Он был одним из немногих посвящённых в тайну Рихарда Зорге, когда о «Рамзае» ещё не разрешали говорить. Ким стал учителем и другом Владимира Константинова и одним из тех, кто фактически спас жизнь арестованной его коллегами Окада Ёсико. Он писал о японских секретных институтах и о Сергее Елисееве – своем коллеге и alter ego, обучавшем американских разведчиков. Роман Ким стал одним из вдохновителей Юлиана Семёнова, включившего старого чекиста в свой первый роман о Штирлице под фамилией Чен. Он был легендарным разведчиком для начинающего офицера КГБ Юрия Тотрова. Словом, Ким был почти везде и почти всегда. Как его любимые синоби-ниндзя, он умудрился почти не выходить из тени, как будто следуя фразе одного из героев его собственной повести: «Никогда барды и менестрели не будут слагать од о нас, и ни один пес не будет знать о деяниях наших. Таков наш удел. Во мраке творим дела и во мраке растворимся как призраки». Так можно сказать и о многих других героях этой книги.

В заключение неспешного предисловия обычное пояснение: японские имена не склоняются и приводятся так, как это принято в Японии и на всем зарубежном Дальнем Востоке: сначала фамилия, потом – имя. Окада – фамилия, Ёсико – имя в так называемой поливановской транслитерации.

Как обычно, искренне благодарю всех, кто помогал мне в сборе материалов для этой книги и особенно – моего многолетнего неизменного и незаменимого помощника Марию Николаевну Бересневу.

Глава первая

Александр Вановский. Японский друг Ленина

Мария Моравская. 1917 год

- Весеннее небо над Токио,

- И вишни давно зацвели,

- А люди, такие жестокие,

- Дерутся где-то вдали.

Усами Наоки[3]

- Я в Токио еду, домой еду,

- И радостно мне не без повода!

- Я бросаюсь в дремлющий город,

- В сонную тишь вокзала, —

- С Лениным вместе, с Лениным вместе!

В токийском магазине русской книги «Наука» я увидел незнакомое мне издание. Яркий оранжевый переплёт с белым корешком. Сакраментальное название: «Куда ушла моя жизнь?». Взял в руки, пролистнул страницы. В фототетради взгляд случайно зацепил знакомые имя и название: «Примерно 1905 год. На крыльце дома Владимира Ивановича Яковенко в Мещерском». Фамилия мне хорошо знакомая – психиатр Яковенко был одним из основоположников так называемой социальной психиатрии в нашей стране. Его именем названа та самая больница в Мещерском, которую он возглавил сразу после открытия, где был главным врачом, где подружился с Чеховым. Тот жил неподалёку, в Мелихове, и ставил в лечебнице свои пьесы – доктора дружили. В этих же местах прошло моё детство, я помню бюст Яковенко на территории больницы, помню удивительную для лечебницы архитектуру с египетскими мотивами, но вот книги этой я не знал. Купил и – открыл для себя новую страницу… истории русской эмиграции в Японии. А когда познакомился с дочерью автора, то с её помощью сумел прочесть и многое, написанное в этой истории между строк.

Неопубликованное интервью

Своим размашистым: «…мы говорим партия, подразумеваем – Ленин…» – поэт революции закрепил представление нескольких поколений о начальной истории той самой партии. Она стала прочно ассоциироваться в нашем сознании с Ильичём – с самого начала. В действительности же на I съезде РСДРП – Российской социал-демократической рабочей партии Владимир Ульянов (ещё не ставший Лениным), вообще не присутствовал. В то время он был крайне занят – находился в сибирской ссылке. А встретились в марте 1898 года на явке в Минске девять ныне неизвестных нам людей: Степан Радченко, Павел Тучапский, Казимир Петрусевич, Шмуэл Кац, Арон Кремер, Абрам Мутник, Борис Эйдельман, Натан Вигдорчик и Александр Вановский. Трое из них представляли еврейский рабочий союз Бунд, двое – киевскую «Рабочую газету», четверо – Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Все девять мечтали о революции. Один из них – Радченко – до неё не дожил. Лишь один – Вановский – отметил её полувековой юбилей. Причём встретил он его в Японии, где провёл большую и самую спокойную часть своей жизни.

В Советском Союзе это не было особым секретом, но интересовало, вероятно, только специалистов по истории партии. В середине 1960-х годов, когда приближался её полувековой юбилей, с Вановским встретился корреспондент газеты «Известия» в Токио Борис Чехонин. На рандеву с ним старый партиец пришёл в сопровождении сотрудника японских спецслужб. «Я не хочу иметь потом дело с японской полицией», – объяснил Александр Алексеевич появление «кузнеца»1. Чехонин проговорил с ветераном партии около часа и констатировал: «Он многого не понимает и просто не знает. 45 лет – ровно половина жизни, проведённой в эмиграции, не прошли бесследно»[4].

Публиковать интервью не решились. Но грандиозный юбилей подступал всё ближе. Журналистам позарез требовались ветераны, помнившие, как всё начиналось, но при этом сумевшие пережить сталинские репрессии. И на очередную встречу с Вановским отправили корреспондента Гостелерадио в Токио Владимира Цветова. Беседа у них не заладилась с самого начала. Цветов с места в карьер поинтересовался, согласится ли ветеран РСДРП поехать в СССР на празднования. Вановский потребовал выключить микрофон:

«– Я хочу сперва вам рассказать без этого… А потом…

– Успокойтесь, успокойтесь!

– Я вам, знаете, расскажу так. А вы закройте эту штуку.

– Я не буду использовать это…»

Цветов, судя по звукам, сделал вид, что выключил магнитофон, но, пощелкав клавишами, наоборот, оставил пленку на записи.

«– Если вопрос встанет о том, чтобы вас пригласить в Советский Союз на празднование юбилея – пятидесятилетия, вы согласитесь поехать?

– Трудно сказать, понимаете ли. Здоровье у меня, знаете, так сказать…

– Но родину хотелось бы, наверно, посмотреть, а?

– Так ещё бы не хотелось!»

Видимо тронутый воспоминаниями о России и вроде бы появившейся реальной возможностью вернуться, Александр Алексеевич вдруг произнес довольно длинный монолог:

«Я дружил с Лениным. Очень его высоко ценил. В 1905 году я пришёл к заключению, что нужно иметь нового человека в виду при создании социалистического общества. И вот оказалось, что этот новый человек – Христос. У меня вышло, что атрибут социалистического общества – это человечность. Против этого ничего не мог бы возразить Ленин, потому что Маркс во имя человечности свой Манифест выпустил. Во имя чего он боролся? [Во имя] человечности. В его время был жестокий режим, он во имя человечности восстал. Тут вообще никакой драмы нет – в том, что я пришёл к новому человеку. Но драма для меня лично начинается, когда [пришёл] Октябрь. Ленин связал создание социалистического общества с массовым террором. Вот это, я считаю, его ошибка»

Цветов, поначалу пытавшийся перебивать старика, теперь молчал и слушал внимательно. Вановский же продолжал говорить о том, о чём в 1967 году в СССР говорить было уже можно, но все воспринималось ещё странно:

«Он выдвинул Сталина. Он после понял, что Сталин не подходит, что он извратит его идеи. Но так или иначе, оказалось, что социалистическое общество [находится] в связи с ЧК. Потом эти агенты – служащие ЧК составили особый класс, который очень много навредил партии. Вот тут для меня драма. Я во имя человечности не могу принять массовый террор и, следовательно, вместе с тем коммунизм. Но в то же время у меня есть желание защитить Ленина! Вот мне и приходится окунуться в философию и историю. Доказать, что в истории действуют тёмные, демонические силы, которые могут влиять на волю человека. Человек сам не виноват – это их дело. Я оправдываю до известной степени Ленина и, кроме того, учитываю то обстоятельство, что Ленин очень много сделал полезного.

<…> Ленин, хотя и жестокими средствами, государство [от распада] сохранил – это его большая заслуга.

Потом его мысль [состояла в том, чтобы] взять власть в руки, а потом постепенно улучшать положение, постепенно отказаться от террора – это до известной степени партия осуществила. С каждым годом положение в стране улучшается. Всё лучше и лучше. Так что до известной степени он оказался прав.

Но вот теперь, я считаю, положение партии трудное. Дело в том, что Китай получил водородную бомбу. И они давно целят на Дальний Восток. Возможен конфликт. Я считаю, что внутренняя политика партии ведёт страну к подъёму, к возрождению. А внешняя политика, попытки сговориться с Китаем, из чего ничего не выйдет, это опасная политика. Советскому Союзу один на один бороться с Китаем трудно. Так же как Гитлера один на один Сталин не мог бы одолеть. А с помощью Америки и Англии одолел. Объективные обстоятельства внешней политики сейчас таковы, что требуют от Советского Союза не вражды к Америке, а, наоборот, дружбы, чтобы соединёнными усилиями не дать развиться китайской агрессии. <…>

Моя мысль такова: желательно, чтобы партия имела какое-то представление о том, в какую сторону эволюционировать. Вот в Гражданскую матросы выдвинули лозунг “Советы без коммунистов”. Они очень помогли Ленину, а потом пошли против коммунистов. Но я считаю, что коммунистическая партия не имеет права уходить. Так или иначе, но коммунизм – идеология, которая объединяет государство. Уйти, ликвидировать, оставить одни Советы – это будет распад. Поэтому я и выдвигаю идею гуманитарного, духовного социализма, который поможет партии найти выход».

На этом месте Владимир Яковлевич Цветов, похоже не ожидавший такой прыти от ветерана, наконец-то обрёл дар речи и начал задавать вопросы. Так много времени на то, чтобы справиться с растерянностью, ему понадобилось из-за того, что он явно не был в курсе сложных отношений одного из основателей РСДРП с лидером большевиков.

«Давай, до свиданья!»

Александр Алексеевич Вановский родился 11 сентября 1874 года в Тульской губернии в зажиточной семье. Фамилию свою писал то с одним «н» – Вановский, то с двумя – Ванновский. Дед его крепко пил – кто знает, может быть, поэтому один из братьев Александра – Николай и его сестра страдали депрессиями и некоторыми психическими отклонениями. Образование Александр получил в 3-м Московском кадетском корпусе, где однажды даже встретился с царём, память о чём хранил всю жизнь. Причём встреча произошла по «инициативе» юноши – во время визита государя в Москву кадет Вановский вскочил на подножку его кареты с криком: «Ваше величество, пожалуйста, посетите наш корпус». Разбирая потом этот инцидент, ротный командир капитан Жуков предрёк: «Вы всегда действуете по первому побуждению, не взвешивая последствий. Предрекаю вам, что из вас выйдет революционер!»

Пророчество ротного сбылось не сразу и как-то не затронуло воли самого Вановского. В 1890 году его старший брат был исключён из института за участие в студенческих волнениях. Обычное дело для братьев младших – ступать там, где прошёл старший, и только Ленин пошёл своим путём. Александр Вановский взялся читать «либеральную» литературу и был очарован, – но не идеями, в ней высказанными, а героями вроде Рахметова у Чернышевского: «В истории революционного движения, с которым я знакомился в юношеские годы, меня интересовали не столько программы, сколько личности революционеров»2. Очень скоро Александр должен был бы понять, сколь опасным может стать увлечение романтическими идеями совершенствования общества. Старший брат Виктор в 1892 году был арестован, а двумя годами позже был выпущен из Таганской тюрьмы по причине развившегося у него заболевания – мании преследования.

Пока Виктор сидел в тюрьме, Александр окончил кадетский корпус и поступил на Военно-училищные курсы в Киеве, где тоже имелся свой кружок народовольцев. Получив среднее военное образование, Александр Вановский в погонах подпоручика тут же отправился в отставку, чтобы поступить в Московское техническое училище. Там, «на гражданке», он окончательно погрузился в революционное движение, в которое в столице уже были вовлечены не только студенты, но даже гимназисты и гимназистки. После разгрома полицией социал-демократического «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» братья Вановские в 1897 году вступили в социал-демократический же «Московский союз борьбы за освобождение рабочего класса», а на одной из старшеклассниц – своих учениц в подпольном революционном кружке, Александр позже женился.

Девушку звали Вера, она была дочерью Владимира Ивановича Яковенко, психиатра, симпатизировавшего революционерам. Зять с тестем много общались, вместе жили при лечебнице в подмосковном селе Мещерском-Покровском. Не исключено даже, что знакомство с основами психиатрии с точки зрения не родственника пациентов, а врача сыграло потом в судьбе Александра Вановского важную роль.

Пока же он со всей страстью погрузился в подпольную работу. «Московский союз борьбы за освобождение рабочего класса» делегировал Александра Алексеевича для участия в скромном мероприятии, которому предстояло войти в мировую историю.

I съезд РСДРП проходил нелегально, программы не выработал, устава не принял (за что Ильич его участникам потом неустанно пенял), но главную задачу выполнил: официально провозгласил объединение разных пролетарских организаций на основе следования марксистской теории. Вскоре Вановского, как и ещё семерых причастных к историческому событию в Минске, арестовали. Суд отправил Александра Алексеевича сначала в Вологду. Город этот за высокую плотность «прогрессивно мыслящих» поселенцев прозвали «Северными Афинами». Властями там дозволено было ссыльным построить свой дом для собраний и лекций, немедленно наречённый «Парнасом», только полигона для тренировки в массовых беспорядках и терактах не хватало. Александру в Вологде понравилось, и в ссылке к нему присоединилась супруга с двухнедельной (на время выезда из Москвы) дочерью Оксаной. Оттуда они отправились дальше на север – в Сольвычегодск – название этого городка станет потом основой псевдонима Вановского.

После освобождения в 1903 году Вановский немедленно вернулся к подпольной работе и вскоре снова был арестован. Вышел на свободу он только два года спустя, уже во время первой русской революции, и сначала перебрался к тестю, жившему тогда в ссылке под Полтавой. А позже поселился в Киеве, где митинги начинали перерастать в плохо организованное вооружённое восстание: «Стрельба по демонстрантам, казачьи неистовства, погромы и грабежи заставили обратить особое внимание на работу в армии, а также отказаться от тактики “скрещенных рук”, что проповедовал тогда Троцкий, и подумать об организации самообороны. Всё это дело поручили мне»3.

Бывший подпоручик участвовал там в испытаниях самодельных бомб, а потом лично возглавил колонну распропагандированного социалистами понтонного батальона, вышедшего на улицы города вместе с рабочими. Однако другие воинские части мятежников не поддержали, казаки рассеяли демонстрантов, и восстание захлебнулось. Александр Вановский тайно перебрался в Москву – ещё захваченный революционным энтузиазмом, он готов был воевать по-серьёзному.

Став военным руководителем Московского комитета меньшевиков, он пытался вывести на улицы солдат из Покровских казарм и просил помощи у комитета: «Дайте мне тысячу рабочих, мы соединим этих рабочих с солдатами, мы захватим город, мы возьмём Кремль!..»4

Александр Алексеевич был настолько решителен, что соратники по партии испугались его пыла и отказались принять план по захвату старой столицы. Восстание провалилось и здесь, и Вановскому снова пришлось уйти в подполье. Скрываясь на конспиративных квартирах, он целыми днями сочинял методички по тактике уличного боя и изготовлению взрывчатки в кустарных условиях (существует даже легенда, что испанским переводом одной из его брошюр пользовался Че Гевара5). Вановский нашёл единомышленников среди инженеров, и вместе они задумали наладить производство не только метательных бомб, гранат, но и боевых ракет («опыт был очень удачен», – вспоминал бывший революционер спустя полвека). Кроме того, под псевдонимом «С. Вычегодский» задумал «целый трактат о возможности вооружённого восстания» и решил посоветоваться с товарищами по партии.

Ленин, ставший к тому времени одним из главных авторитетов среди соратников, его работу в целом «одобрил, но печатать её нашёл несвоевременным». Вановский согласился и некоторое время обсуждал с Владимиром Ильичом стратегию борьбы. В 1906–1907 годах они общались больше всего: встречались ещё в Москве, затем оба перебрались в Петербург, а позже уехали в Финляндию. Вановский вошёл в узкий круг приближённых Ильича, но очень скоро между ними наметились разногласия.

«Я-то пережил киевское восстание, – вспоминал Александр Алексеевич, – на моих глазах – сотни убитых…надо действовать так, чтобы поменьше жертв, а Ленин как-то об этом не думал. “Да, – говорил он, – ничего не поделаешь. Без жертв ничего не будет”… Он сам не участвовал, он рассуждал как теоретик, сам ни одного восстания не устраивал, не видел, не пережил, поэтому он относился к этому проще»6.

В отличие от Ленина, надолго уехавшего в Европу, Вановский скрывался на родных просторах. В это время его непрестанные размышления о причинах революции и её крахе оказались дополнены философской, а позже и религиозной мистикой. Из бывшего военного, неудавшегося террориста-пассионария, из человека дела Александр Алексеевич быстро превращался в человека мысли: «Я сейчас работаю над психологическим объяснением неудавшейся революции». Теперь главным вопросом для Вановского стало не преобразование общества путём неизбежной революции, а то, что произойдёт потом с людьми, то, как переворот, когда он свершится, повлияет на человека: «Что даст грядущая революция народу? Прежде всего, отомкнув бездну духа, она развяжет страсти, даст ход подавленным желаниям и вызовет к жизни скрытые силы»7.

Десятилетия спустя он подробно рассказал советскому журналисту Цветову о том, какие изменения претерпевали его собственные взгляды и убеждения и как он начал работу над своей первой книгой, не имеющей отношения к тактике вооружённой борьбы – «Сын человеческий. Выявление скрытого иудейского сюжета трагедии Шекспира “Гамлет”». Александр Алексеевич резюмировал свои искания простым, но ошеломляющим выводом: «Я дополнил Маркса Шекспиром». Экс-боевик начал «склоняться к мысли, что истинный социализм требует духовного обновления человечества, в силу чего классовая борьба должна быть соединена с борьбой за личность, способную творить новую, более совершенную культуру» (чего, кстати говоря, не отрицал и Ленин), и решил, что на этом пора закончить своё участие в революции.

С началом Первой мировой войны Вановский добровольно отправился на фронт, хотя, выходя из подполья, по его собственному выражению, мог угодить на эшафот, «но чувство патриотизма взяло верх». Два года он провёл в должности начальника главной радиостанции при штабе командующего Западным фронтом и за заслуги в организации радиосвязи между воинскими частями получил орден Святой Анны III степени с мечами и бантом. Затем, пройдя обучение в Петроградской офицерской радиотехнической школе, в 1916 году вдруг оказался очень далеко от окопов – в Хабаровске, в малозаметной должности начальника местной военной радиостанции. Именно дальневосточный, хабаровский период Александр Алексеевич потом называл переломным в отношениях с Ильичом. «Он был против войны, а я опасался, что если заключать сепаратный мир, то Германия захватит Россию и будет ещё хуже, чем было раньше, хуже будет под властью кайзера, чем было под властью царя. И это наше расхождение заставило меня не возобновлять моего знакомства с Лениным»8, – вспоминал потом Вановский.

Несогласие с политикой большевиков пока не означало для Александра Алексеевича ухода из политики совсем. Наоборот, в Хабаровске он стал членом Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, в августе 1917-го был избран в гласные местной городской думы, писал в хабаровское издание «Известий». Сборник этих публикаций издали потом отдельной брошюрой под названием «Проблемы революции». Главную проблему Вановский видел в большевиках, умел, используя своё образование, огромный опыт революционной работы и понимание сути большевизма, доказать это. Твёрдые ленинцы решили устранить Вановского физически, но охрана из добровольцев-солдат сорвала покушение9.

Тогда же, в августе 1917 года, Вановский отправился на солдатский съезд в Петроград как делегат от Приамурского военного округа. Там он в последний раз встретился с Лениным и принялся убеждать бывшего соратника в пагубности идеи мира с Германией. Вождь выгнал из своего кабинета старого друга взашей: «До свиданья! До свиданья! Когда одумаетесь, приходите!»10

Потрясённый таким приёмом, Вановский вернулся в Хабаровск и «сразу занял враждебную позицию к коммунизму, с которой уже никогда не сходил». В 1918 году он лично приветствовал представителей американских войск, входивших в город, и тогда же впервые открыто связал своё неприятие коммунизма с религией. В брошюре «Знамя возрождения» он писал: «…религия не только мобилизует наши духовные силы в минуты бедствия, она также наиболее целесообразно направляет их в интересах нашего спасения. <…> если мы поймём, что великое будущее нашей страны требует от нас великого единения в борьбе за лицо гражданина нового, действительно трудового общества, в котором несть “ни эллина”, “ни иудея”, “ни пролетария, ни буржуя”, а есть только работники духа, творцы общечеловеческих ценностей, то мы поймём также и бессмыслицу кровавого хаоса, в котором пребываем, и найдём средства к его преодолению»11.

Став убеждённым пацифистом, в 1919 году Вановский отказался служить в армии Колчака и в апреле того же года добился увольнения с военной службы, как «совершенно к ней неспособный». Неспособность выражалась в нервном расстройстве – настолько серьёзном, что медицинская комиссия отправила бывшего начальника радиостанции лечиться в Приморье, на пляжи залива Посьета. Неясно, в какой степени Вановский симулировал и симулировал ли вообще, но он вернулся в Хабаровск, пожаловавшись на то, что июньское море для него слишком холодное и… получил загранпаспорт и путёвку на два месяца для восстановления нервов на море тёплом – в Японии. Там он и провёл следующие 48 лет своей жизни.

Шекспир и вулканы

В Иокогаме Вановскому понравилось, как когда-то в Вологде. После революции там обосновалось немало русских эмигрантов. Возможно, с их помощью ему удалось на удивление быстро найти контакты среди японской профессуры. Александр Алексеевич принял приглашение профессора Катаками занять только что открывшуюся вакансию преподавателя русского языка и литературы в престижном токийском университете Васэда. Поначалу темы внеурочных изысканий Александра Алексеевича были непосредственно связаны с русской литературой. Это естественно – японская интеллигенция, студенты зачитывались трудами наших классиков, обожали Толстого, Достоевского, Чехова, а революция стимулировала интерес и к политической жизни ближайшего соседа, и к «загадочной русской душе». Теперь этот интерес было кому утолить. Позже в Токио Вановский познакомился с дочерью великого писателя – Александрой Львовной Толстой, на два года задержавшейся в Японии по пути в Америку. Её письмо Вановскому, уже из Сан-Франциско, намекает, что отношения между тёзками были несколько теплее и ближе, чем просто дружеские.

Внезапно и круто изменившаяся жизнь основателя РСДРП обещала стать насыщенной и разносторонней, но в числе первых опубликованных опытов нашлось место для статьи на старую тему: «Новые данные о влиянии Шекспира на Пушкина. Загадки мести за душу». Вановский всё ещё не оставлял попыток разобраться в общности обозначенных гениями религиозно-нравственных проблем. Но время шло, и, живя в Японии, Александр Алексеевич постепенно всё дальше удалялся от берегов европейской философской мысли. Тем более что с самого начала его эмиграции жизнь складывалась так, чтобы приковать внимание мыслителя к сюжетам необычным, для европейца экзотическим, а для японцев – относящимся к страшной, но повседневной реальности.

В 1923 году Александр Алексеевич побывал на небольшом островке Идзуосима, где на него большое впечатление произвёл действующий вулкан Михара (вскоре потухший кратер станет популярным местом самоубийств для несчастных токийцев). Потом поднялся на неактивный вулкан Акаги в 110 километрах от Токио. А 1 сентября грянуло Великое землетрясение Канто, унесшее жизни более 140 тысяч японцев и почти полностью уничтожившее города Токио и Иокогама. Эти путешествия, подъёмы в горы, картина жуткого землетрясения настолько поразили Вановского, что с тех пор он стал «пленником вулканов», а заодно японских преданий о них, японского культа гор, культа островной природы. Разумеется, поднялся он и на священную гору Фудзи, а позже написал о ней поэтическое эссе, назвав этот спящий вулкан «Огненным богатырём». В лучших традициях японской пропаганды того времени Вановский сравнивал его со стражем счастья и покоя японского народа. Полному и окончательному слиянию с местной научной мыслью мешал языковой барьер.

Необходимый для повседневной жизни уровень японского языка достигается быстро, а вот для исследовательской работы его не хватало, и Александр Алексеевич обратился за помощью к другому эмигранту – бывшему поручику Михаилу Петровичу Григорьеву, блестящему переводчику, гражданину Японии и сотруднику Военной академии. Григорьев тогда как раз работал над переводом «Кодзики» – священного текста VIII века о происхождении Японии. Вановский использовал его труды и их совместные философско-религиозные изыскания для своей статьи «Мифология “Кодзики” и Библия», опубликованной в 1934 году в Париже. Работа получила благожелательные отзывы Рериха и Бердяева.

Александр Алексеевич вспоминал: «В 1939 году, когда Григорьев окончательно переехал в Харбин, я задумал написать свои воспоминания о бурном прошлом, пережитом в царской России. <…> …и вот тут меня, что называется, озарило – если на меня, человека ХХ столетия, вулкан произвёл столь сильное впечатление, то тем более это можно сказать про предков японского народа, пришедшего из глубины Азиатского материка, где нет вулканов»12.

К 1941 году Александр Алексеевич завершил работу над книгой «Вулканы и Солнце», в которой предлагал новое толкование «Кодзики» с точки зрения вулканической природы Японии. Уже после войны книга вызвала бурный восторг японских учёных, изучающих мифологию своей страны. Она переиздаётся в Японии до сих пор. И всё же, при всей его восторженности от вулканов, основная и глубоко личная тема эссе Вановского не изменилась: Шекспир и христианство. Этому посвящены его работы «Путь Иисуса от иудаизма к христианству в толковании Шекспира», «Третий завет, или Апокалипсис», уже упоминавшийся «Сын человеческий…» и другие.

«Затруднение для ликвидации»

Хотел ли Вановский вернуться? Безусловно. В 1926 году он обратился в советское полпредство с просьбой о предоставлении ему гражданства. Второй секретарь консульского отдела Л. Сверчевский, личность которого не установлена до сих пор, и есть основания полагать, что это не настоящая фамилия, а псевдоним, побеседовал с эмигрантом и составил отчёт под грифом «Секретно»: «Заключение по делу Александра Алексеевича Вановского, возбудившего ходатайство о восстановлении гражданства»13. В многостраничном документе дипломат самым подробным образом воспроизвёл жизненный путь кандидата на репатриацию. Начал с подавления восстания в Киеве в 1905 году, о котором Вановский сообщил следующее: «Событие это произвело на меня ужасное впечатление, послужившее истоком всей моей дальнейшей эволюции. Впервые для меня, правда смутно, возник вопрос моральной ответственности партии за жертвы революции». Можно представить, как, услышав это, Сверчевский живо осознал перспективу его личной ответственности перед той же партией и её карающим мечом – ОГПУ за поддержку отступника. В протоколе он констатировал: «В итоге с этого момента начинается факт отхода Вановского от революционного движения».

После признания же Александра Алексеевича в том, что Шекспир со временем стал ему интереснее пролетариата, Сверчевский ещё раз подстраховался, причём в его тексте хорошо слышна интонация судьи, приближающегося в чтении приговора к обвинительной части: «Итак, от подлинно революционной деятельности, от участия в подготовке революционного восстания – к культурничеству, к изучению Шекспира – вот эволюция Вановского после подавления революции 1905 года». Затем страница за страницей дипломат продолжал записывать это неформальное, но безусловно становящееся все более обвинительным заключение по делу об «идеологической эволюции бывшего большевика Вановского от участия в вооружённом восстании в 1905 году – к изучению Шекспира, от изучения Шекспира – к участию в империалистической войне во имя защиты культуры царской России».

Не лишенный литературного дара, Сверчевский даже принялся дискутировать сам с собой прямо в аналитической записке, задавая себе и кому-то, кто должен был прочитать эту записку, вопросы: «Что же собой представляет в настоящее время Вановский? <…> Каково отношение Вановского к Советской власти и каковы его намерения по возвращении в СССР? <…> Каковы причины, побудившие Вановского в 1926 году возбудить ходатайство о возвращении в СССР? <…> Представляет ли в настоящее время ту или иную опасность для СССР возвращение Вановского?»

Ответы на первые вопросы Сверчевскому не удалось сформулировать точно – он запутался в туманных революционно-мистических взглядах своего визави, но очевидно, что Александр Алексеевич для него, как минимум, представлялся субъектом до крайности подозрительным. А то и попросту – врагом. Потому и ответ на последний вопрос – об умозрительной опасности возвращения Вановского на родину – оказался вполне предсказуемым:

«На этот вопрос надо ответить утвердительно, и вот почему. Мистические поправки к учению Маркса и Ленина, несомненно, могут прийтись по вкусу и найти себе аудиторию. <…>

Особенно это явление возможно в период тех или иных затруднений, перед которыми может оказаться в тот или иной момент наша партия и Советская власть, когда учение об иррациональных величинах и некий Высший промысел, смыкающий пути революции в некий заколдованный круг, могут иметь тот или иной успех и создавать в той или иной степени затруднение для ликвидации возникающих перед партией препятствий.

Выводы: Не входя в рассмотрение морального элемента в этом вопросе (возможно ли оставление за границей в материальной нужде пусть и бывшего большевика, пусть и заражённого мистицизмом), подходя к данному вопросу лишь с точки зрения голой целесообразности, нужно признать, что возвращение Вановского в СССР, по крайней мере в настоящий момент, вряд ли желательно».

Предусмотрительный Сверчевский на всякий случай вынес заключение и о возможности использования Вановского в Японии для нужд советской разведки. С этой точки зрения была зафиксирована полная бесполезность эмигранта:

«1. Японии он совершенно не знает, а потому в этом вопросе полезен быть не может. 2. От своей специальности (окончил Третий московский кадетский корпус, Московское бывшее Императорское техническое училище, Петроградские радиотелеграфные офицерские курсы) Вановский открещивается. <…> Единственное, чем Вановский выражает определённое желание заниматься, это литературная деятельность, главным образом в области исследования творчества Шекспира, в каковой области, по заявлению Вановского, у него имеется много неизданных оригинальных материалов».

Сверчевскому основатель РСДРП не понравился и не показался полезным. Возможно, в том числе и потому, что Александр Алексеевич в анкете указал: «В настоящее время нахожусь в больнице доктора Сано уже семь месяцев, лечусь от неврастении. Адрес: Токио, Суругадай, Больница доктора Сано для нервных болезней».

На генконсула Советского Союза Константина Лигского[5], который сам был когда-то подпольщиком и жил в эмиграции, история Вановского и его бедственная ситуация со здоровьем произвели совершенно иное впечатление. При чтении данного им заключения временами складывается впечатление, что генконсул беседовал с другим человеком – не с тем, что приходил к Сверчевскому. Появляется оно из-за того, что Лигский явно сочувствовал кандидату, а Сверчевский столь же явно – нет:

«Вановский хворал неврастенией до 1905 года, болен ею теперь. В прошлом году болезнь его до того обострилась, что он не мог ни писать, ни говорить, вообще не мог выносить никакого шума и присутствия поблизости людей. Несколько месяцев прожил на Хоккайдо на положении отшельника, вдали от жилых мест в палатке. <…> …анкеты заполнены им лишь с его слов гр-кой Бубновой[6], и то с большим трудом, и им подписаны и т. д.

По личному впечатлению – это человек с тонкой душевной организацией, болезненно реагирующий на все более или менее крупные внешние явления… <…>

Временами производит впечатление настоящего ребёнка со всей непосредственностью последнего. Временами настораживается и болезненно прислушивается, приглядывается, точно ожидая откуда-то удара. Очевиден уклон к мистике, который начался в том же 1905 году. Занимался много литературой, специализировался на Шекспире, имеет много написанных уже литературных работ.

Во время посещения Г[енерального] консульства 11 июня 1926 г. Вановский сообщил между прочим, что довольно хорошо знаком с т.т. Богдановым, Цюрупой, встречался с т. Каменевым, Луначарским, Красиным[7], и заявил, что теперь, основательно продумав события последних лет, он активно может работать в СССР, принимая участие в строительстве и вполне разделяя точку зрения Советской власти.

Производит впечатление человека, который не любит пускать слов на ветер и говорит правду.

Гр. Вановский – инвалид революции, в контрреволюционных организациях никакого участия не принимал, по своей специальности может быть в СССР очень полезным, бременем для государства быть не может, так как жена его, работающая врачом в Москве, дала подписку о том, что берёт его на своё иждивение.

Принимая это всё во внимание, Г. консульство полагает, что гр. Вановского в гражданстве СССР восстановить следует, причём просит дело восстановления провести в самом ускоренном порядке, так как оформление последнего затянулось в Г. консульстве не по вине гр. Вановского».

Лигский раскритиковал допросные методы общения Сверчевского с «инвалидом революции», не обратившего внимания «на тюрьмы, ссылку и болезнь последнего». Что же касается потенциальной возможности Александра Алексеевича высказать своё мнение на пути развития революции, то тут генконсул ещё раз прямо заявил:

«Опасности от возвращения Вановского в СССР, если бы он даже и занялся там поправками к марксизму, едва ли можно бояться, так как фактически поправками этими в СССР заниматься не смог бы.

Слишком уж велики глаза у страха т. Сверчевского.

Кроме того, Вановский явно указал на то, что желает быть в СССР полезным именно в области Шекспира и литературной деятельности вообще. Подписку он, конечно, даст».

В конце концов Лигский победил. Полпредство СССР в Японии поддержало точку зрения своего генконсула, и спустя год, летом 1927-го, Вановский получил советский паспорт. Он даже чуть было не отправился уже на родину, но как раз в это время в Токио приехала его дочь Оксана. Родившаяся во время его вологодской ссылки, а теперь пережившая Гражданскую войну, взятие большевиками Крыма, своими глазами видевшая морских офицеров, «стоявших» на дне моря с привязанными к ногам камнями, работавшая у большевиков в статусе «трофейного врача», дважды арестованная, познавшая все ужасы и унижения и чудом избежавшая расстрела, она рассказала отцу о том, что происходило и происходит в Советской России на самом деле. А тут ещё в Токио приехал назначенный новым советником полпреда СССР, бывший товарищ братьев Вановских по подпольной работе Иван Михайлович Майский. На вопрос Александра Алексеевича, стоит ли ему возвращаться на родину, советник ответил без дипломатических экивоков: «Нет. Не советую»14.

Токио Вановский не покинул. Потому 40 лет спустя его реакция на вопрос Владимира Цветова, не хочет ли он хотя бы на время приехать в СССР, оказалась несколько смятой.

«Наш корреспондент сообщает…»

Борис Чехонин разыскал Вановского в 1964 году. Это была первая из нескольких встреч с ветераном – та самая, на которую Александр Алексеевич пришёл с сотрудником японской контрразведки. Они встретились в холле престижной гостиницы «Окура», и почти девяностолетний Вановский произвёл на Чехонина в целом хорошее впечатление. Мы не знаем, о чём они говорили на самом деле, но поначалу Борис Иванович собрался подготовить «позитивный» репортаж о первом партийце: «Разной силы тайфуны потрепали моего собеседника. Там, где-то в России, – тюрьмы, подполье, борьба, здесь, в Японии, – страх потерять работу, бесправие лица, не имеющего гражданства, но он выстоял и сейчас, когда ему 90 лет. Он прям как стрела, отлично видит и слышит».

Во время интервью «инвалид революции», поинтересовался, не извратят ли «Известия» его слов. Чехонин уверил, что нет, и не солгал – интервью просто не напечатали. Беседу Вановского с Владимиром Цветовым не опубликовали тоже, но…

В журнале «Юность» № 4 за 1969 год вышла большая статья Цветова под названием «Наш корреспондент сообщает из России…». Материал был посвящён поискам японских журналистов, встречавшихся с Лениным, но начинался с рассказа о Вановском – в варианте Цветова – Ванновском. Владимир Яковлевич писал, что о старом партийце, живущем в Японии, ему рассказал тот самый Майский – бывший советник полпреда СССР в Токио. Найти же Вановского в токийском районе Синдзюку удалось лишь спустя несколько лет и после долгих и сложных поисков, что странно – ведь совсем незадолго до этого с Александром Алексеевичем встречался Чехонин, и Цветову, чтобы получить адрес, достаточно было спросить его у коллег. Впрочем, главное, что встреча состоялась.

«Совсем лысый, с дрожащими руками, старый, но всё ещё прямой, – писал советский журналист, – Ванновский, казалось, забыл обо мне. Он вспоминал свою долгую жизнь, обращаясь только к микрофону. Мысленно Ванновский был далеко, за пределами этой комнаты. Я оглядел ее. На полках расставлены как попало посеревшие от пыли книги – рядом с английским изданием “Гамлета” виднелись корешки прошлогодних номеров эмигрантского “Нового журнала”; сборник материалов “Первый съезд РСДРП”, выпущенный в Советском Союзе, соседствовал с дореволюционным изданием Александра Блока и томиком древних японских преданий “Манъёсю”. Видно было, что за письменный стол никто давно не садился: на пыльной поверхности остался чёткий след от футляра моего магнитофона. Ванновский говорил о дореволюционной Роccии, о Первом съезде РСДРП, делегатом которого он был, о расправах с революционерами, о тюрьмах, ссылках…»

Сегодня, имея на руках запись того интервью, сделанного вопреки желанию интервьюируемого, мы знаем, что Александр Алексеевич не говорил «о проникновении в Японию ленинизма, об огромном влиянии вышедших здесь трудов Ленина», как писал об этом Цветов в «Юности». Да, старейший из партийцев должен, обязан был об этом говорить – ради последней в жизни поездки на родину. И говорить исключительно в положительном ключе. «Если что-то против Ленина – нет», – чётко зафиксировал позицию Москвы журналист. Вановский и сам это прекрасно понимал. Россию перед смертью он увидеть хотел и на встрече с корреспондентом как будто тренировался, много говоря о бывшем единомышленнике и разделяя позицию КПСС, но… только во внутренней политике:

«Во-первых, он сохранил государство от распада. Оно распадалось, Керенский не мог сохранить его. Ленин, хотя и жестокими средствами, государство сохранил – это его большая заслуга».

Но «во-вторых», Вановский переходил к критике советской внешней политики, что, конечно, было совершенно недопустимо: «В Пекине сидят умные люди. Они понимают, что соединяться им с Советским Союзом против Америки нет расчёта, так как это приведёт к ослаблению Китая. Гораздо выгоднее, если Америка столкнётся с Советским Союзом. Тогда обе стороны ослабнут и они голыми руками возьмут Россию. Поэтому Советскому Союзу нет смысла враждовать с Америкой».

Услышав это, Владимир Цветов вновь опешил, попытался возражать, а потом, будто вспомнив что-то, вдруг спросил: «Александр Алексеевич, а вот знаете, я слышал от кого-то, что вы поддерживаете связь с кем-то из американского посольства – работником американской разведки. Это правильно?»

Тут пришла очередь замешкаться Вановскому: «Я знаком с русскими американцами, а что они там делают – чёрт их знает. Я не знаю. Один мой ученик был, а так никаких особенных связей у меня нет. Насчёт разведки… я совершенно не интересуюсь этим вопросом. Я по-японски не говорю. Никакой от меня пользы не может быть. По-английски тоже не очень…»

В конце концов опытный советский журналист пришёл к тому же выводу, что и дипломат из ОГПУ ровно за 40 лет до этого: пускать Вановского на родину нельзя – даже ненадолго, и дальше просто записывал на плёнку… самого себя. Цветов самым обстоятельным образом изложил Вановскому «позицию партии и правительства», завершив разговор, возможно, неожиданным для самого себя выпадом: «Если вы до конца честный и твёрдый человек, эмигрировать нечего. Если вы не согласны с коммунистическим строем, оставайтесь, выступайте против, боритесь – пусть даже вас расстреляют!»

Вановского не расстреляли – он не поехал, а интервью не напечатали. Спустя два года в «Юности» появилась статья о том, что должен был сказать «инвалид революции», но так и не сказал, а опровергнуть текст было уже некому.

28 ноября 1967 года Александр Алексеевич потерял сознание и попал в больницу. Когда 16 декабря в возрасте девяноста трёх лет он скончался, его японские друзья исполнили завещание: похоронили старого революционера у подножия горы Такао неподалёку от Токио, где тот до последних лет любил совершать конные прогулки. Надпись на памятнике выбили на русском языке, – чтобы те из соотечественников, что окажутся в этих местах, легко могли найти его могилу.

Когда мы пришли туда в ноябре 2022-го, это оказалось невозможно. По истечении полувека после захоронения, могила одного из девяти основателей РСДРП была признана бесхозной и уничтожена. Осталась лишь поминальная табличка за спиной у огромного лежачего Будды, бесстрастно взирающего на очередные войны, революции, юбилеи и могилы, каждые полвека сменяющие одна другую.

Глава вторая

Георгий Чичерин. Мягкая сила против «ленинской» пропаганды

Симадзаки Тосон[8]

- Пусть же люди вздымают мечи —

- Жалок мир, собирающий рать.

- Пусть клянут они время своё —

- Их стенаньям недолго звучать.

Накано Сигэхару[9]

- Приезжайте и взломайте этот твёрдый толстый, скользкий лёд.

- Пусть же хлынет вода, что так долго была скована ледяным покровом!

- До свиданья, воины японского пролетариата,

- До встречи в день возмездия и победы, когда мы вместе

- Будем плакать и смеяться от счастья.

Георгий (он же Юрий) Васильевич Чичерин (он же Орнатский, он же Баталин, он же Чича) был старше Александра Алексеевича Вановского всего лишь на два года. Неудивительно, что в биографиях этих двух людей немало общего. Тем более что оба происходили из дворянских семей, разве что Чичерин был куда более родовит. Отец Георгия служил по внешнеполитическому ведомству, а матушка – баронесса Жоржина фон Мейендорф, из обрусевших остзейских немцев, приходилась родственницей сразу нескольким фон Мейендорфам, составлявшим цвет российской имперской дипломатии. Кем мог стать их ребёнок, если не дипломатом? Например, священнослужителем. Семья Чичериных по вероисповеданию принадлежала к пиетистам – представителям изначально лютеранского религиозного течения, исповедующего абсолютное личное благочестие и выше прочего ставящего личное общение с Богом. По рассказам их близких знакомых, молитвы, чтение вслух Библии и распевание псалмов заполняли всё свободное время. И всё же Георгий стал дипломатом, от чего выиграл, пожалуй, весь мир. Вот только вряд ли можно сказать, что он оправдал ожидания своих родителей или сам был полностью доволен своей судьбой. Ведь дипломатом он стал «красным». Но даже в Советском Союзе, а теперь и в России Чичерин остаётся недооценённым потомками, почти забытым. Жаль, – его дипломатическое наследие могло бы дать многое следующим поколениям, если бы оно оказалось востребованным. В том числе, как выражаются его современные коллеги, на японском направлении.

Дипломат со «слабостями»

Чичерин пришёл в партию намного позже Вановского, хотя по возрасту был старше. Георгий Васильевич окончил гимназию, но поступил не в военное училище, а на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, вскоре после окончания которого отправился на службу по «семейной линии» – в МИД Российской империи. Разбирая ведомственные архивы, за три года выслужил титулярного советника, взялся за написание «Исторического очерка дипломатической деятельности А. М. Горчакова». Соученик Пушкина и дипломат, которого Бисмарк считал своим учителем, возможно, казался молодому Чичерину идеалом чиновника и патриота. Сам же он, во всяком случае по понятиям того времени, идеален не был. Эрудит, музыкант, поклонник модного тогда модернизма в искусстве, увлекался поэзией и… поэтами. Точнее, одним поэтом. Его нежная дружба с Михаилом Кузминым уже тогда была секретом Полишинеля. Интересы молодого дипломата лежали в областях, бесконечно далёких от нужд рабочего класса и трудового крестьянства. И если Вановский 1904 год встречал, полагая себя зрелым коммунистом, готовым к вооружённому восстанию, то выросший в тепличных условиях Чичерин к тому времени лишь начал увлекаться левым движением, чему в немалой степени способствовал отрыв от родины. Как и Вановский, «для восстановления здоровья», подорванного работой в архиве, Георгий Васильевич отправился за границу, но не в Токио, а в Лондон. Оттуда, из Англии, бороться за права угнетённых российских рабочих и крестьян казалось особенно удобно.

В партию Чичерин вступил там, на Островах, уже в 1905-м, а двумя годами позже стал секретарём Заграничного центрального бюро РСДРП. Вскоре после этого впервые попал под арест – в Берлине. Отделался штрафом, много ездил по Европе, участвовал в работе Французской социалистической партии, но вступил в Британскую. От пролетариата при этом оставался точно так же далёк, как и в детстве и юности, но во время Первой мировой войны взялся в Лондоне за организацию Комитета помощи русским политкаторжанам и ссыльнопоселенцам. Впрочем, даже среди этих каторжан и поселенцев рабочих и крестьян насчитывалось не более трети. В Лондоне же в августе 1917-го Чичерин был арестован снова и освобождён только в начале января нового, 1918 года – с этого эпизода начинается биографический фильм 1986 года, где заглавную роль сыграл Леонид Филатов.

Освобождения Чичерина упорно, с помощью дипломатических нот, добивался первый советский нарком по иностранным делам Троцкий. Льва Давидовича можно было понять. Взяв власть в свои руки, большевики поначалу имели самые общие представления об управлении государством. Особенно это касалось вопросов военных и международных, где оказалось особенно трудно рассчитывать на собственные силы. И если в армии ещё можно было рассчитывать на помощь многочисленных «военспецов», то в МИДе по многим причинам большевики такой поддержки почти не нашли. Оттого профессиональные дипломаты, тем более дипломаты «урождённые», каким был Георгий Чичерин, должны были цениться не на вес золота, а куда выше. Правда, с оценкой нередко возникали сложности из-за пресловутого человеческого фактора.

В только что созданном Наркомате иностранных дел отдел сношений с Востоком возглавил было молодой не дипломат, но совершенно уникальный востоковед, полноценная биография которого обязательно ещё должна быть написана, – Евгений Дмитриевич Поливанов[10]. Он в разной степени владел восемнадцатью языками, изучал ещё более десятка и несколько раз уже побывал в командировках в Японии. Выпускник того же факультета Санкт-Петербургского университета, что и Чичерин, Поливанов, меньшевик по своим политическим взглядам, не был членом партии, не имел за спиной опыта подпольной работы в Европе, но исполнял разведывательную миссию в Японии, а в феврале 1917-го решительно перешёл на сторону новой власти. Троцкому Поливанов не нравился столь же решительно. Лев Давидович о лингвисте мирового уровня вспоминал так: «…молодой человек, лет 25, без руки (у Поливанова не было левой кисти), фамилия его, кажется, Поливанов, приват-доцент. Так как он был мне рекомендован Маркиным[11]