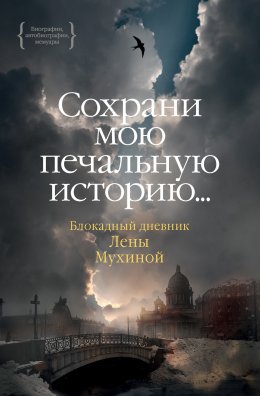

«…Сохрани мою печальную историю…» Блокадный дневник Лены Мухиной

Подготовка дневника к публикации и комментарии: д. и. н. В. М. Ковальчук, д. и. н. А. И. Рупасов, д. и. н. А. Н. Чистиков

Автор вступительной статьи: д. и. н. профессор С. В. Яров

Расшифровка дневника и компьютерный набор: М. Н. Румынская

Рецензенты: д. и. н. профессор В. Л. Пянкевич, д. и. н. Е. М. Балашов

В издании использованы фотографии из семейного архива Т. С. Мусиной

© В. М. Ковальчук (наследник), А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков, комментарии, 2011

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство КоЛибри®

Лена Мухина на границах времен

Блокадный дневник ленинградской школьницы Лены Мухиной – документ, необычный во многих отношениях. Кажется, что перед нами роман – с завязкой и сюжетом. Этому тексту присущи, как классической трагедии, единство времени, места и действия. И развязка, горькая и предсказуемая.

Первая запись в дневнике сделана Леной 22 мая 1941 года. Ничто еще не предвещало беды. Наступало лето, занятия в школе заканчивались. Впереди были экзамены, но она чаще думала не об учебе, а о своем однокласснике Вове. Пересказ девичьих тайн, размышления о том, кто из одноклассников и почему ей нравится, – основное содержание довоенной части дневника.

И сразу, с первых страниц, ощущается особая интонация, присущая записям Мухиной. Она не только рассказывает о событиях собственной жизни, больших и малых, но и постоянно всматривается в себя, переосмысляет свои впечатления, пытается разобраться в своих чувствах. И самое главное – стремится выразить это художественным языком, хотя порой и неумелым. Этот нарождающийся «собственный стиль» ощутим уже в «мирных» записях мая—июня. Но «смертное время» придало ее письму драматическую тональность, сделало более устойчивыми художественные импульсы.

День 22 июня навсегда перечеркнул ее жизнь, но знать этого она не могла. Строки, посвященные первым дням войны, отмечены накалом патетики, и, увлеченная всеобщим порывом, она почти целиком передает в дневнике сводки Информбюро. Язык записей тех дней тоже заимствован из официозных сообщений, но отклик Лены непосредственен и искренен. Она словно «достраивает» газетные тексты, используя тот же набор пафосных «взрослых» слов, мало свойственных подростку: «Идут мобилизованные, их провожают жены, дети, любимые девушки». Она захвачена общим порывом, ей трудно сдержать себя, ее записи похожи на крик: «За нами победа, товарищи!»

Спустя недели этот пафос ослабевает. Человек не может жить только экзальтацией, повседневные заботы одолевают его, притупляя остроту ощущений. Враг где-то далеко, сообщения с фронтов уклончивые и смутные, нет еще ни налетов, ни обстрелов, голод пока не ощущается. У школьницы Мухиной свои интересы и увлечения, их не заслоняет даже война. Ей хочется писать о привычном, о том, что ближе, лирические зарисовки в июле—августе еще преобладают в дневнике.

Все резко меняется в сентябре 1941 года. Чем дальше, тем страшнее оказывается блокадная жизнь. Неутешительны вести с фронта, уже нет надежды на быстрое окончание войны. Неудержимо хочется есть, все время «сосет под ложечкой», неистощимы разговоры о прошлом, «сытом», времени. «О Господи Боже мой, что с нами делают…» – этим криком она пытается передать ужас перед бездной, в которую погружался город.

«Лешенька, несчастные мы с тобой!» – скажет перед смертью мама Лена, ее приемная мать. Мрачные, пропитанные безнадежностью записи января—февраля подтверждают горечь этих слов.

Весной 1942 года дневник все чаще превращается в приходо-расходную книгу. Текст приобретает несвойственную ему ранее монотонность. Записи здесь об одном и том же: об эвакуации, о том, что было съедено сегодня и что предстоит съесть завтра, об «отоваривании» продовольственных «карточек». Эмоциональные взрывы, столь частые у Лены прежде, теперь случаются более редко, меньше заносится в дневник собственных стихов, «рассказов-фантазий». Ничто ей не интересно, ничто не волнует: прошлое обжигает, будущее выглядит несбыточным. Так, тягостными предчувствиями заканчивается ее дневник.

Уникальным этот документ делает личность его автора – человека исключительно эмоционального, нервного, бурно отзывающегося на все вокруг. Лене свойственны резкие перепады настроения даже в течение нескольких часов. Одна запись в дневнике – «тоска, тоска меня грызет и гложет» – почти соседствует с другой: «Сейчас мне хочется петь и смеяться. Мне так хорошо, что прямо чудо».

Ее привлекают яркие сцены. Самые драматические эпизоды описаны подробно, а «бледные», невыразительные – быстро, сжато, порой невнятно. «…Вдруг обхватил меня ладонями за виски, порывисто прижал меня к себе и поцеловал меня в лоб… так нежно, нежно поцеловал» – она с замиранием сердца слушает рассказ подруги о прощании с возлюбленным и тщательно записывает ее признание. Она ищет такие истории, непременно отмечает их, расспрашивает о них. Все, вызывающее сильные эмоции – особенно смешные детские стишки, лирические и сентиментальные романсы, «блатные» песенки, удачные загадки, «красивые» цитаты из книг и, конечно, собственные стихотворения, – обязательно помещается ею в дневник. Все яркое, только яркое, всегда яркое. Даже весной 1942 года, когда апатия и усталость все прочнее овладевают ею, Лене хочется новых встреч, новых людей, новых впечатлений, новой жизни.

Наблюдательность – ее отличительная черта. Она пристально вглядывается в каждую деталь блокадного быта, с волнением переживает любой эпизод. Вследствие этого блокадные зарисовки в ее дневнике становятся пластичными, а изображение картин повседневности – предельно выпуклым. В бомбоубежище, где иной очевидец замечал лишь перепуганную толпу, она обращает внимание на то, как выглядит сидящий рядом подросток, и подробно пишет о цвете его глаз, о выражении лица, о невинной, извиняющейся, смущенной улыбке… Жесты, слова, ситуации, портреты людей, близких и чужих, – все заносится в дневник с почти педантичной скрупулезностью. О блокадной «елке» рассказывали многие ленинградцы – обычно скороговоркой, отмечая только праздничные подарки. Не так у Лены. Иногда кажется, будто это мы стоим на лестнице, ждем своей очереди, ловим слухи о меню обеда, придирчиво оцениваем содержимое тарелок, украдкой перекладывая «гущу» в стеклянную банку для матери. В рассказе о «елке» нет ни одной фальшивой ноты, нет и намека на театральность поступков, нет пафосных восклицаний. Какая уж тут патетика: «Воспользовавшись темнотой, вылизала пальцами начисто весь горшок».

Чувственные, многословные, извилистые, картинные описания требовали и нового языка. Не того, каким пишутся школьные сочинения, правильного и простого, а языка сложного, красочного, подчас афористичного. Грамматику и орфографию Лена знала не очень хорошо. Многие слова, особенно непривычные, она явно воспринимала на слух, из радиопередач и житейских разговоров. О «двойке», поставленной преподавателем за сочинение, Мухина сообщает и в дневнике. Ей нравится писать красиво, а как это сделать, готовя письменную работу на тему об угнетении народа при царизме?

Но писать красиво, поэтично, небанально она пытается, и это расширяет ее словарь: нельзя ведь одними и теми же фразами передать оттенки лица, чувств, настроений. «Широкая, спокойная гладь реки серебрилась под спокойным лунным блеском», – пробует она себя в роли литератора, запечатлевая в дневнике эпизоды окопных работ в деревне Тарковичи. Даже по этой краткой записи видно, как трудно ей даются отход от беллетристических трафаретов и попытка обновить свой, пока небогатый лексикон. Заметно, что «литературное» все же чаще рождалось у нее стихийно, под влиянием внезапно нахлынувших чувств, а не в силу обдуманности замысла.

Возникает своеобразная «чересполосица» языка, возвышенные метафоры смешиваются с просторечиями. С романтического языка Лена часто переходит на язык советский, с его характерными штампами: «Послевоенная жизнь будет легка, радостна и плодотворна для советских граждан» – такова одна из записей ее дневника. Ростки особого, живописного языка трудно пробиваются у нее сквозь броню бесчисленных клише – политических и бытовых. Да и как это сделать в условиях блокады? Не одно претендующее на художественность описание прерывалось в дневнике прозаичными размышлениями о хлебе, «карточках», пайках, гробах – как тут подбирать «красивые» выражения. О повседневности лучше и понятнее говорить разговорным языком – он и преобладает в записях декабря 1941 – февраля 1942 года.

Политический язык дневника неустойчив. Политическая риторика занимает заметное место в текстах июля—сентября 1941 года и постепенно исчезает из дневника к ноябрю—декабрю. Особенно показательна сделанная в начале января 1942 года запись о том, как «жрут в Кремле» – не случайно, наверное, учительница упрекнула ее как-то за то, что она «одна из наиболее антисоветски настроенных» в классе.

«Правильный» советский язык вновь начинает проскальзывать у нее с конца января 1942 года, иногда это проявление благодарственного отклика на повышение норм пайков. Но в целом дневник остается аполитичным. Это и понятно – нужно было необычное усилие, чтобы после ужасов блокадной зимы наполнить его страницы пафосными строками.

Первой и очень отчетливой попыткой придать дневниковому тексту художественный оттенок следует счесть использование в нем диалогов. Особенно это характерно для записей лета 1941 года – позднее Лена к этому приему прибегает редко. Легче, конечно, неискушенному писателю дать стенограмму разговоров, чем попробовать отшлифовать их, нарочито оборвать с целью создания художественного эффекта, оттенить, подчеркнуть, выдвинуть на первый план самые живописные детали. Диалоги для Лены, наверное, это наилучший способ сохранить свежесть пережитого.

Другой вид Лениных беллетристических опытов – «рассказы-фантазии» о том, каким светлым станет ее будущее. На них нужно остановиться подробнее. Надо отметить, что дневник является одним из способов вытеснения из сознания блокадной травмы, приемом своеобразного «замещения». В дневнике есть все то, чего не хватало Лене и о чем она мечтала в те страшные дни. Удивительно, но самые страшные приметы блокады – трупы, брошенные на улицах, оскверненные и ограбленные, драки у булочных из-за сахара и масла, воровство продовольственных «карточек», крысы, вши, нескончаемая череда «пеленашек» (завернутых в простыни покойников, которых везут на кладбище), залитые нечистотами лестницы и дворы – либо вовсе отсутствуют в ее записях, либо не получили здесь столь же подробного освещения, как в других блокадных дневниках. Она, может быть подсознательно, оберегает себя от всего жестокого. Сколько теплых слов было припасено ею для одноклассника, который ей нравился, – особенно это проявлялось в записях лета 1941 года. Но вот он встретился ей после пережитой катастрофы, в мае 1942-го – совсем «высохший», ужасно истощенный, пытавшийся подкормиться в стационаре. Ни ярких красок, ни бурных чувств – описание сразу заканчивается, едва только началось.

Чаще Лене хочется писать о чем-нибудь хорошем, о том, как удалось выгодно обменять вещи на продукты, какую интересную профессию приобретет в будущем, какие красивые открытки посчастливилось купить на рынке. Обратим внимание на то, как часто в дневнике перечисляются продукты – те, какие получили сегодня, и те, которые надеются получить завтра. Помещенный Леной в дневниковой записи 16 ноября 1941 года рассказ о том, как она будет питаться после окончания блокады, вырастает именно из этих перечней, но увеличивает их чуть ли не в геометрической прогрессии. Перечисление продуктов как способ «замещения» недостающей еды характерно почти для всех авторов блокадных дневников, но в рассказе Лены это приобретает едва ли не гиперболическое выражение.

На пиршественном столе, который она соорудит после войны, мы видим обилие яств, способное поразить любое воображение. Чувство голода она пытается приглушить не просто картинами скудного довоенного быта, а именно чрезмерностью блюд, разнообразных и обильных. Только этой чрезмерной насыщенностью приметами цивилизованной жизни и удавалось вытеснить кошмар блокадной повседневности.

«Рассказ-фантазия» о будущей поездке по стране строится на тех же приемах «замещения». Лене невыносимо видеть грязь разбитых бомбами домов – и в вагоне для путешественников должно быть чисто и светло. Там тепло, там нет стужи промерзших ленинградских квартир. Там уютно – на окнах голубые занавески, на столике чай с вкусным печеньем, за окном – красивые виды природы. С каким-то исступлением тянется она из блокадного ада к доброму и прекрасному: «от избытка сердца говорят уста».

Рассказ о том, как умерла ее приемная мать и как она пережила эту трагедию, – не «фантазия», но как и тут характерны приемы ее «психологической» самозащиты. К чему она только не прибегает, чтобы смягчить горе! Она уверяет себя, что живет теперь сытно, что довольна жизнью, но боль не проходит. Она готова поверить в то, что мать не погибла, только ушла из дому, но вернется, – и это не помогает. Она передает разговор с матерью за несколько часов до ее смерти. Вот ее живой голос, неловкие движения: она продолжает по-прежнему жить с ней, – нет, так не бывает.

Натуралистических описаний гибели родных в блокадной литературе много, но взгляд Лены отмечает не только агонию матери. Прежде всего она стремится оттенить ее стойкость и, главное, достоинство умирания. Нет у матери жадности, не унижает она себя чрезмерными просьбами, не раздражается, не попрекает никого: «Мамуля, ты умерла, слабела с каждым днем, но ни одной слезинки, ни жалоб, ни стонов, ты старалась ободрить меня, даже шутила».

«Я решила теперь писать свой дневник в новой форме, от 3-го лица, в виде повести. Такой дневник можно будет читать как книгу», – пишет Лена 30 апреля 1942 года. Возможно, здесь есть и желание игры, отрывающей от рутины опостылевшей блокадной жизни, есть и предчувствие чего-то нового, интересного и необычного – Лена тянулась к нему всегда. Все это так, но, наверное, тут есть и что-то потаенное, может быть, неясное и для нее самой. Куда заведет эта игра?

Нельзя не видеть, что рассказ от третьего лица – это тоже способ оградиться от кошмара, сказать себе, что это произошло ведь не с ней, а с другой девушкой, – и тем самым отделить себя от человека, перенесшего столько бед, потерь, изнемогшего под тяжестью чудовищных ударов… Раздвоение здесь не только художественный прием, за этим чувствуется человеческая драма – невысказанная, но определяющая характер многих поступков.

Слишком поздно Лена начала сочинять свою повесть. Попытка писать в третьем лице мало изменила содержание дневника. Теперь текст выглядит даже менее художественным, чем ее прежние «рассказы-фантазии», – все отгорело, сил ни на что не осталось, одного ей хочется – быстрее вырваться из города.

Лена стремилась создать нечто художественное, а это и не нужно было. Сам ее дневник естественно, без всяких ухищрений стал романом – грандиозной фреской малого мира одинокого человека, фреской, которая помогает понять большой мир блокадного сообщества. Ее дневник многомерен. Это и рассказ о ежедневной борьбе за выживание – с перечнем «карточек», талонов, граммов, бесчисленных «мен». Это и запись ощущений – тьмы, безысходности, несправедливости. Это и свидетельство о стойкости людей, не бросивших родных и друзей в трудную минуту.

Но не только об этом ее дневник. Перед нами стенограмма распада нравственных норм, и мы видим, как блокада ломала людей, вытравляла у них чувство сострадания, делала безразличными, жестокими и корыстными. Каждый мечтал выжить – и менялись представления о чести и порядочности, и возникала мысль о том, что жить было бы лучше и сытнее, если не делиться с родственниками-иждивенцами. Лена боится в этом признаться даже самой себе, но голод терпеть трудно, а искушения возникают все чаще и чаще.

И одна из самых горьких и стыдных для Лены записей – строки об ожидании смерти Аки, близкой подруги ее приемной матери, жившей в их семье. «…Это будет лучше и для нее…» – пишет Лена. И тут же ужасается самой себе: «Я сама не знаю, как я могу писать такие строки».

Лена Мухина оказалась на границах времен – войны и мира, детства и юности. Без всяких переходов она шагнула в жизнь страшную и беспощадную – оглушенная ею, не успев оглянуться и проститься со своим прошлым, не умея смягчить наступившего ужаса. Она хотела изучить «до атома» всю природу. И создать книгу о первой любви и дружбе. И поехать в горы, на море. И иметь альбом с красивыми фотографиями. И купить килограмм черного хлеба и пряников, обильно полить их маслом. И испечь пирожков с картошкой, мясом, капустой, морковью. Как ребенку, ей всего хотелось – и ничего не удалось. Она осталась на границах времен – по-детски непосредственная, не признающая авторитетов, не терпящая несправедливости, стремящаяся к чувственному, красочному, необычному.

«И будет тебе, барышня, в жизни твоей через мужа твоего разлюбезного счастье тебе превеликое. И будешь жить припеваючи. Злых дней не ведаючи» – так нагадала ей цыганка. Не сбылось. Ни мужа, ни детей у нее не было. Перебивалась случайными заработками. Часто болела. Многие годы не могла уехать из общежития.

Остался ее дневник – драгоценное свидетельство о Ленинградской блокаде, где «злых» дней было не перечесть. Есть высшая справедливость в том, что ее голос не утерян и его слышим мы, живущие в другое время и в другом мире. Ничего ведь и не было у нее в бесприютном одиночестве, кроме этого дневника. И не могла она знать, прочтут ли его, или будет он затерян навсегда. Но книги, как и люди, имеют свою судьбу, – и будем благодарны Елене Мухиной за то, что она сохранила эти строки о великой народной беде.

Сергей Яров

Блокадный дневник Лены Мухиной

Считай потерянным для себя тот день, когда ты не узнал ничего нового, не научился ничему полезному!

Каждый может стать ловким, сильным, мужественным. Для этого нужно только одно – воля!

Воля побеждает.

Волевой человек – это человек настойчивый, упорный.

Человек не рождается смелым, сильным, ловким. Этому он учится настойчиво, упорно, как и грамоте.

Сегодня 22 мая[1]

Я легла спать в 5 часов утра, всю ночь учила литературу. Сегодня встала в 10 часов и до без 1/4 1-ого зубрила опять поганую литературу. В без 1/4 1 пошла в школу.

У подъезда вижу – стоят наши Эмма, Тамара, Роза и Миша Ильяшев, уже сдали и счастливые такие. Желают нам счастливого пути. Я поздоровалась с Люсей Карповой и с Вовой. Звонка на урок еще не было, мы ожидали в зале. В нашей группе все наши мальчики, кроме Вовки Клячко. Я спросила Вову, успел ли он все повторить. Он сказал, что не все, я бы хотела еще что-нибудь ему сказать, но он пошел к своим мальчишкам.

Прозвонил звонок, мы поднялись по лестнице и вошли в класс. Все очень волновались, я же была спокойна, так как была уверена в том, что провалюсь: биографии все перепутались, даты тоже. Кроме того, я не успела даже прочесть некоторое. Надо отдать справедливость, что я за себя меньше волновалась, чем за других.

Мы сели с Люсей за предпоследнюю парту. А перед нами сели Леня, Яня, а в середине Вовка. Начали вызывать. А я больше думала о Вовке, чем о испытаниях. И не то что я за него волновалась, нет, даже хотела б, чтоб он провалился. Нет, мне хотелось с ним общаться, с ним разговаривать, чувствовать на себе его взгляд и вообще как можно ближе быть к нему. Если б он провалился, то он был бы грустный и печальный, а я так люблю видеть его таким. Когда он печален, мне кажется, что он так близок, хочется положить ему руку на плечо, утешить его, чтоб он посмотрел в глаза и ласково, признательно улыбнулся. И сейчас он был так близко, вот немного протянешь руку и дотронешься до его локтя, который он положил на нашу парту. Но нет, мне не решиться на это, он так далек, сзади сидят девочки, они поймают мое движение, рядом с ним сидят его товарищи. Они заметят, что-нибудь подумают, и тогда это будет не то, не то. Что не то? Сама не знаю. Я сидела, подпершись руками, и так, чтобы никто не видел, следила за Вовой. Нет, не следила, а так просто смотрела на него. Мне доставляет удовольствие и большое удовлетворение смотреть на его спину, на волосы, на уши, на нос, на выражение лица. Вова сидел вполуоборот, смотрел на отвечающего Димку и изредка переговаривался то с Яней, то с Леней. Хоть бы раз ко мне оглянулся. Почему с Янькой и Леней переговаривается и переглядывается, а со мной как будто меня нет. Но нет, куда мне до них: Вова не девочка, я не мальчик. И потом, разве я исключение, ведь с другими девочками он же тоже не переглядывается. Я на минуту забылась, уткнув голову в парту. Но когда опять взглянула на него, нет, не могу, чего я боя[ла]сь, он, дорогой Вовка, совсем такой, как тогда в театре, и в том же костюме, и улыбка та же. Мою робость как рукой сняло, и вот его-то я люблю больше всех других, подумала я, нисколько не смутилась от таких мыслей. Я подвинула к себе Люсину тетрадь с программой по литературе и написала на обложке: «Желаю тебе сдать на отлично». Толкнув его за локоть, я придвинула к нему написанное. Он сразу же обернулся, и, вероятно, ему это было приятно, он весь просиял и пожелал мне того же. Я издала что-то нечленораздельное и мотнула как-то головой, я этим хотела показать ему, что уверена, что провалюсь.

Потом меня вызвали, я села на вторую парту, ни разу не обернувшись на ребят, так что не видела Вовку и не знаю, интересовался ли он моей участью. Я сидела и знала, что за мной сидят еще не вызванные ребята и Вовка. Мне так хотелось бы, чтобы Вова в это время думал бы обо мне, беспокоился. Может быть, это так и было. Право, не знаю. Вскоре вызвали и его, он сел передо мной.

Мне попался жуткий билет, и я ни первый, ни второй пункты не знала. Я решила подождать немного и переменить билет. Мне ничего другого не оставалось делать. Вова сидел, согнувшись в три погибели, и, вероятно, нервничал. Листок, который он только что исписал, он рвал и теребил в своих руках. Потом начал лохматить свои волосы, потом задумался и начал снова писать. Раза два-три он обернулся, и в один из них мы встретились глазами. Он как-то беспомощно, я вопросительно. Знаешь? Он неопределенно мотнул головой. Потом он снова стал что-то писать…

Я взяла другой билет и сразу, взглянув на него, поняла, что еще не все погибло:

1) Мотивы лирики Пушкина.

2) Сентиментализм.

3) Композиция «Героя нашего времени».

Второе я знала хорошо, третье тоже, а первое надо было вспомнить. Но я уже знала, что литературу сдала. Вова уже подготовился и сидел на самом краю парты, он часто оглядывался. Я на него не смотрела. Я мучительно старалась вспомнить лирику Пушкина. Но я видела, что Вова за меня беспокоится. Он, наверно, не пропустил мимо своих ушей, что я сижу над вторым билетом, да еще и вид у меня был такой печальный. Но вот что ужасно. Когда я добиваюсь того, чего хочу, и на меня кто-нибудь начинает обращать внимание, я стараюсь всеми силами стать незаметной, так как боюсь, что окружающие что-нибудь заметят. Не правда ли, как глупо! Но это так. Вова добился того, что спросил, глядя мне в глаза (он всегда, когда разговаривает, смотрит прямо в глаза, что часто не могу сделать я), знаю ли я. Я кивнула утвердительно головой, и он успокоился.

Потом, после Гришки, он отвечал. Он говорил четко, ясно, быстро. Ему не давали договаривать и, не спросив ничего дополнительно, отпустили. Пошла отвечать я. Вова вышел из класса. Тут я о нем забыла, не знаю, быть может, он поинтересовался и через дверь видел, как я отвечаю. А может, от радости и забыл обо мне. Пошел искать своих ребят. Ведь не век же ему обо мне думать.

Так. 2 испытания с плеч долой.

Сегодня. Весь день баклуши била. Успокоилась моя душа. 3 дня еще впереди, успею. Так всегда бывает, стоит мне решить немножко отдохнуть, трудно взять себя обратно в руки. И как незаметно день проходит. Слушала [по] радио «Немецкие баллады», а я баллады очень люблю. После передачи взяла я Пушкина и прочитала все баллады подряд. А все же хорошо, что нет на свете никаких нечистых душ. А то они бы житья нам не давали.

Сейчас около 10 часов. А я маме обещала в 9 лечь. Она каждую минуту может придти. И выйдет, что я слово не сдержала. А это удар по моему самолюбию. Да и просто совест[но]. Но никак не кончить. Расписалась.

Я теперь решила аккуратней вести свой дневник. Потом же самой будет интересно. Боже, Ака[2] в комнату пришла, а я еще не в кровати. «Ты же обещала, нужно лежать[3]». «Да, да, да, – говорю я. – Сейчас». А сама пишу (Ака ушла из комнаты). Я хочу писать в своем дневнике все свои переживания, все, все, как Печорин это делал. Ведь как интересно читать его дневник. Но я такое преступление сделала. Пишу-то я на маминой записной книжке, она может рассердиться. Ну ладно, как-нибудь уговорю ее, а пока положу-ка я все на место.

23/V

Черт подери, меня никто не разбудил. Проснулась в 10 часов. Опять не сделала зарядки. Слушала передачу для детей «Юность Амунсона»[4]. Какой был упорный человек. Он захотел, и он добился. Если б я была мальчишкой, то, наверно бы, подражала Роальду. Но я ни разу не читала, чтобы девочка так над собой работала. А страшно самой начать.

Я бы хотела, чтоб Вова мечтал бы быть полярником, исследователем, альпинистом. Но он, кажется, не увлекается этим, не желает «ломать» свою голову в ледниковых трещинах. А впрочем, надо будет его спросить. Но только когда спросишь. Вот, может быть, я поеду к нему в гости на дачу, и тогда мы с ним поговорим. И о делах 9-ого класса, и о его будущности, и о моей. Если, конечно, он захочет со мной разговаривать. А может быть, я ошибаюсь, может быть, я ему совсем не нравлюсь. Нет, не может быть. Хоть немножко, вот столечко, а я ему нравлюсь.

Ну, пора за книги. Зубрить немецкий.

Уже 10 часов вечера. Возвращаюсь за перо. Была у Люси Карповой. И узнала итоги испытаний. Вова, Гриша, Миша Ильяшев, Лева, Леня, Яня, Эмма, Тамара, Люся, Беба, Зоя, Роза – сдали на отлично. Димка, Миша Цыпкин – хор[ошо] и еще несколько человек. А остальные – пос[редственно]: Кира, я, Люся, Лида Клементьева, Лида Соловьева, Яся Баркан…

За сегодняшний день я очень мало сделала. Вечером только взялась как следует. Выучила 4 §. Мы с Люсей ходили сегодня гулять в садик[5]. Ребят – масса. Как в муравейнике. Вики – нет.

Мне все чего-то не хватает. Ощущаю пустоту. Вот с Люсей ходила гулять, была у ней, и все не то. Нет, Люся меня не удовлетворяет. А больше никого у меня нет. Это особенно ощущается сейчас, в дни подготовки. Мне лучше готовиться вдвоем. Особенно по немецкому. Люся хочет готовиться одна. Да и вообще, Люся мне не пара, я это давно знаю. Я глубоко завидую нашим ребятам. Эмма с Тамарой занимается, Роза с Бебой, Люся тоже с кем-то. И другие девочки тоже как-то устроились. Наши же мальчики все время поддерживают друг с другом связь. Вот Вовка занимается один, так он сам хочет, а надоест быть одному, так он сейчас же окружен товарищами. Да и не только Вовка, все они так же. А я совершенно одна, у меня нет хорошей подруги, ни товарища.

Мама иногда хочет, чтоб я ее поцеловала, ласкается ко мне, а я хожу грустная, потому что невеселые думы у меня в голове. Так хочется расплакаться, раскричаться. Но я себя внешне сдерживаю, а внутренне никак не могу. Все время чувствую, что чего-то недостает. Когда мамы нет дома, я хочу, чтоб она пришла, когда она дома, я жажду ее не видеть, не слушать. Мне они надоели. И мама, и Ака.

Я хочу новых лиц, новых встреч, нового. Чего-нибудь нового. А его нет – и я не могу. Мне хочется сейчас убежать куда-нибудь далеко-далеко, что[бы] никого не видеть, не слышать. Ни одного человека. Нет. Я хочу, хочу пойти к своей закадычной подруге, которая меня любит, и рассказать ей свои печали. Все, все. И тогда мне будет легче.

Но у меня никого нет, я одинока. И никому об этом нельзя сказать. Маме сказать. Она поцелует, поласкает, скажет: «Что ж делать». Она думает, что у меня нет подруг, потому что я лучше, а они все хуже меня. Глупая, она не понимает многого. Очень многого. Я совсем обыкновенная, я ничем от них не отличаюсь. Разве мыслей у меня в голове больше. Так ведь это не преимущество, а порок. То, что я все время думаю, а главное, то, что я каждый свой шаг анализирую, разбираю по косточкам, – разве это не порок? Если я хоть немножко б меньше думала, была бы беспечна, мне бы легче жилось на свете.

Ну, пора спать.

28 мая

Прошла испытания по-немецки. Все благополучно. Мы получили 13 отл[ично]. Вова получил хор[ошо]. Не знаю почему. Он отвечал еле-еле на пос[редственно]. А у него был очень легкий билет. Завтра буду сдавать алгебру. Скоро, скоро я буду свободна. У меня есть много планов.

Мы не поедем в этом году на дачу. Нет денег. Ну и не надо, даже очень хорошо, я давно лето не проводила в городе. Буду обязательно работать. И куплю себе какую-нибудь одежду. А то мне уже 16 лет, а я не имею ничего приличного, «модного». Кроме того, я каждый день, начиная с 7-ого июня, буду заниматься по-немецки, чтобы в 9-ом классе быть хорошей ученицей и не слышать слова «слабенькая». Потом, мне стыдно ползти по химии на пос[редственно]. Я так часто видела (нрзб.) Анну Никифоровну, и ее Адька…[6] Нет, я должна в 9 кл[ассе] учиться по химии на отлично. 9-ый класс сдает экзамены по химии. И я должна весь год проучиться хорошо по химии и сдать испытания на отл[ично]. А для этого[7]

30 мая

Погода хорошая. На сердце ноет. Сегодня у мамы день рождения, а ничего нет. Мама поехала работать и добывать деньги. Правда, мы не голодаем, но в этом мало радости. Мы все это время живем на чужие деньги. Мама все занимает и занимает. Стыдно показаться на глаза в квартире, всем мы должны. Еще никогда мы так не жили.

Вчера сдавали алгебру. У Вовы хор[ошо], у меня – отл[ично], у Люси – пос[редственно]. Об остальных ничего не знаю. 28[-ого] я весь вечер провела у Вовки. Мы: Вова, я и Дима решали задачи и примеры по алгебре, но больше трепались. Вовка очень остроумно умеет трепаться. Отношения у нас с ним лучше, чем зимой. Он всегда теперь здоровается со мной как с хорошим товарищем. И мне это очень приятно. И вообще, чем больше я бываю с ним, т. е. у него, тем меньше я думаю о любви к нему. Но стоит мне долго его не видеть, я снова его начинаю любить. А хотели этим летом как-нибудь собраться и поехать к нему погостить денек. Но теперь раздумали, это излишне, не надо, лучше я все лето не увижусь с ним. А осенью, когда мы встретимся, поздороваюсь с ним как со старым знакомым и этим еще более сближусь с ним. Надо обязательно перед тем, как расстаться на лето, попросить его сняться крупным форматом, а осенью, как только мы встретимся, опять попросить его сняться, это будет интересно и для меня, и для него, ведь интересно, как он изменится за целое лето. Еще мне хотелось бы получить карточку от Димки, ведь он мне обещал, и от Миши Ильяшева, а также от Эммы, Люси Ивановой, Тамары Артемьевой и Бебы, но эти карточки достать труднее.

Завтра у меня геометрия. И потом останутся только два испытания. Анатомия и физика. Анатомии я не боюсь, а физику боюсь очень. На физику только 2 дня. Это очень мало. И еще что плохо – на физику нашей группе приходить к 9-ти часам утра. Физик тогда совсем свежий и очень требователен. А II гр[уппе] лучше. Он уже устает и дремлет. Отвечать тогда легко.

А Вовка хороший мальчишка, ей-Богу, хороший. Если б он был председателем в 9-ом классе. Но нет, это только мечты. Он, наверно, теперь и думать не хочет об этом. Ну, да его дело.

Вот где я чувствую себя как рыба в воде. Это в Вовкиной семье, всегда, после того, как я побываю у них, я чувствую себя так бодро, так хорошо, и жизненный поток для меня – ручеек по колено.

Когда кончилась консультация по алгебре, ребята столпились вокруг Веры Никитичны. Вова и другие мальчишки стояли у окна. Я подошла к доске, прислонилась, окликнула Вову, он живо обернулся и подошел ко мне, с ним и Леня.

– Ты решал задачи по алгебре?

– Нет, не решал, не хочется.

– Слушай, давай порешаем немножко.

– Ой, Лена, мне так не хочется.

– Знаешь, Вова, – говорю я, пачкая мелом доску, – я совсем забыла, как решаются некоторые задачи. Я завтра могу срезаться на этом.

– Ну что ты, завтра же будут легкие задачи.

– Ну, все-таки. Я сейчас пойду к тебе. Хорошо?

Он кивнул головой:

– Ленька, пошли ко мне. Я эти искусственные приемы не знаю. Решим парочку?

– Нет, Вовка, сейчас никак не могу…

Мальчишки все вместе вышли из школы. Я шла рядом с Вовой, а потом с Яней. Я говорю: «Вовка, почему ты так неважно немецкий отвечал». Вова ничего не ответил. Яня за него: «Разве он плохо отвечал. Он же хор[ошо] получил».

– Дело не в отметке, а отвечал он неважно.

– А ты разве хорошо отвечала?

– Это уже другой вопрос. Ведь в данном случае я говорю не о себе, а о Вовке.

– Леночка, ты бы так не говорила, если б видела его перед испытаниями. Вовка тогда был умирающим Гамлетом.

Сейчас ходила в садик. По дороге встретила Геню Николаева. Поздоровались мы с ним. Немного поговорили. Но я, как всегда, была дурой и осталась ею же. Я бы могла его о многом расспросить. Я же, вот дура, два-три слова с ним сказала и уже – до свидания. А он широко улыбается и спрашивает:

– Ну, а вообще как дела. Отметки какие?

Я, вот дура, быстро оттараторила ответ. И даже за руку не простилась, бегом от него и даже не оглянулась. А он, наверно, оглянулся и подумал: «Какая смешная». Какая я дура, просто идиотка. Встретилась с Геной и не могла хорошенько поговорить. Нет, если я с ним в другой раз где-нибудь встречусь, я извинюсь за свою неловкость и расспрошу его, как он живет, как собирается провести время летом. О многом можно его расспросить. И наконец, попросить у него его карточку.

31 мая

Сегодня последний день мая. Завтра уже июнь – лето. Сдала геометрию на хор[ошо]. Правда, мне везет, все такие легкие билеты вытягиваю. Теперь остались только анатомия и физика.

По правде говоря, я геометрию только 3 часа учила. 2 часа – вчера и сегодня утром час. Но провалиться на геометрии было невозможно. Лида Соловьева ничего не знала, ни 1-ый билет, ни 2-ой билет, и ее все-таки вытянули на пос[редственно]. Если я была бы на ее месте, то на сообразительность взяла. А она ничего не соображала.

Теперь я уже не могу итти к Вовке – нет предлога. Неудобно. Я бы ему так и сказала: «Знаешь, Вова, жаль, что я не мальчишка. А то я бы к тебе часто приходила. В твоей семье я себя очень хорошо чувствую. Когда я к тебе раньше приходила, у меня был предлог заниматься алгеброй или геометрией. А без предлога мне неудобно». Только я боюсь, что он рассердится и скажет: «Какая ты „умная“. А для меня нет особенной разницы между мальчиками и девочками». Или что-нибудь в таком роде.

Ну ладно, иду учить анатомию.

2 июня[8]

Сдала анатомию на отл[ично]. Почти все сдали на отл[ично].

Сегодня ужасная погода. Шел град, а потом снег большими хлопьями. Холодный ветер пронизывает насквозь. Время от времени появляется солнце и снова исчезает.

Осталось сдать только физику. Время летит незаметно. Скоро начнется лето. Много дел ждет меня впереди. Это лето ни на атом не должно быть похоже на прошлое. Прошлое лето – это потерянное время. Это лето будет не таким, в этом я даю честное слово Советского Школьника. И это совсем не трудно. Только ни на минуту нельзя себя распустить. Дело в том, что в то время, когда школьник сдает испытания, он переживает большой нравственный подъем: он сознает, что должен учиться и отвечать, когда же последний экзамен сдан, школьник ощущает какую-то пустоту, ему кажется, что все кончилось, что впереди пустота. И вот тут-то и попадаются некоторые, они сдаются и… и тогда все идет как по маслу. Шатание по улицам, кино, раз в месяц книга, вставанье по утрам в 10 часов, ложенье в 12 часов. Так и проходит все лето. Однообразно тянутся дни, неожиданно подкрадывается день явки в школу.

Но совсем по-другому пойдет летнее время, если не сдаться и пересилить лень. Лень, что такое лень? Лень – это недостойное качество Советского школьника. Значит, лень необходимо побороть.

Я буду жить так.

В 7 часов вставать. Делать под радио зарядку.

Первое время. Я буду ездить с мамой в Пушкино[9], там буду работать. В перерыв пойду погулять. В 5 часов я буду оттуда уезжать. В 7 часов я уж обязательно буду дома. С 1/2 8-ого до 1/2 9-ого я буду заниматься немецким, а потом пить чай, слушать радио или читать. 1/2 [11]-ого я пойду мыться, сделаю зарядку и в 11 ложусь спать, закрывая радио на самом интересном.

Когда потом, после того как мама кончит работать в Пушкино и мы вместе займемся чертежами, я так распределю время: в 7 часов вставать. Делать зарядку под радио. В 9 часов начну работать. В 4 часа кончу. Пойду гулять. Когда приду, выпью чаю. 1 час буду с Акой заниматься по-немецки. Потом читать, слушать радио.

4 июня

Завтра испытания по физике. Я иду в первую смену. Следовательно, на утро надеяться нечего, а я так распускаюсь, выставляя напоказ свое малодушие. Стыдно признаться, что я не могу взять себя в руки. Ведь последний экзамен. Еще одно, последнее усилие, и я буду свободна. Неужели под конец я сдамся. Раскисну. Нет, нет, этому не бывать. Я сейчас же буду учиться и пусть проучусь до часу, но завтра сдам. Ведь если я завтра не сдам, ведь это смешно, значит, зря я напрягала свои последние силы.

Это же последний экзамен. Напряги же остаток своих сил, Лена, и завтра, завтра ты свободна. Свободна, понимаешь, свободна.

Да, я не малодушна. Я сдам завтра физику!..

5 июня

Вот я и свободна. Сдала физику на хор[ошо]. Недаром я всю ночь сидела над книгой. Итак, впереди заслуженный отдых. Каникулы начались. Здравствуй, свобода.

6 июня

Я проснулась в 10 часов. Меня пожалели и не будили. Ака дала мне в кровать чай. Я только хотела пить, вдруг два звонка. Мама пошла открывать. Слышу голоса: мамин и мужской какой-то. У меня в голове мелькнуло, наверно, маме что-нибудь принесли, подмакетник[10] или еще что-нибудь. Я быстро потушила свет, сняла очки и завернулась в одеяло. Мама кому-то говорит: «Подождите минутку». Потом вошла в комнату и говорит мне: «Вова пришел за книгами, можно ему войти».

– Вова, конечно, пусть войдет.

– Извините, что так рано, мне нужны книги.

– Мама, дай ему книги, они здесь на полке. А я как раз хотела к тебе придти, отнести книги.

– Ну вот, видишь, я тебя опередил, – сказал он, сдержанно смеясь.

Мама стала рыться на полке.

– Вова, вот это она уже прочла, – и показывает ему книгу «Левине»[11].

– Да нет, мне не эти книги, мне учебные.

Тут я только вспомнила. Ведь Вова назначен ответственным по сдаче учебников в школу.

Мама стала собирать книги. «Вова, садись», – говорила она поминутно.

– Нет, ничего, я постою. Меня там ребята ждут.

Мама еще спросила его, куда он едет. Он сказал, что еще не знает.

– Вова, поедемте с нами на Волгу. Копите деньги.

– Где же столько денег достать.

А я ему говорю: «Слушай, Вова, приходи как-нибудь в эти дни. Поговорим о девятом классе и вообще».

Он не сразу ответил: «Хорошо, зайду как-нибудь».

Когда он уходил, я еще раз сказала: «Вова, заходи, пожалуйста». Он промолчал.

– Ты что, Вова, решил по домам ходить и собирать книги?

– Да.

– А у кого ты уже был?

– Ни у кого, я с тебя начал.

– Почему с меня, а Роза, Люся.

Он спросил Люси телефон, сказал, что пойдет к Розе.

Потом я узнала, он был у Розы, а Люсе позвонил.

В час, как Вова сказал, я пошла в школу за деньгами. В классе, где происходила сдача книг, от потолка до пола возвышались кипы. Здесь были наши ребята. Вова, Яня, Миша Ильяшев, Ася, Тамара, Роза, Люся Иванова.

Из школы мы вышли все вместе. Сперва девочки: Роза пошла с Тамарой в ту сторону, потом я и позднее мальчики. Девочки со мной не простились, как будто чужие. Я уже отошла на несколько шагов от школы и не могла не обернуться. Мальчики как раз в это время вышли, и Вова мне поклонился, вернее, не поклонился, но сделал прощальный жест такой. Нет, он, наверно, не придет. Я же к нему не пойду. 9-ого на поклассном мы встретимся, и я его спрошу, почему он не пришел, и попрошу его придти. А может, не надо? Посмотрим.

7 июня

Сегодня начала день по-настоящему. В 1/4 8-ого встала, сделала под радио зарядку, умылась, причесалась, постелила постель и пошла в садик. Там еще никого не было. Сердитый сторож доканчивал уборку садика. В садике очень хорошо. Поют птицы, перелетывают с куста на куст.

После садика пришла домой, слушаю по радио о подводниках. Какой сложной и серьезной [является] учеба и жизнь наших советских подводников. Они, например, учатся обслуживать корабль в темноте, на ощупь. Жизнь всей лодки зависит от каждого учащегося в отдельности. Обязанности так распределены, что даже кок не только готовит пищу, но в часы боевой тревоги он бежит на свой пост в оружейный расчет. Изо дня в день так тренируются бойцы со своими командирами, и, когда враги нападут на нас, а этого не миновать, рано или поздно война будет, мы будем твердо уверены в победе. У нас есть что защищать, чем защищать, кого защищать.

Однажды бойцы: летчики и подводники – устроили товарищескую встречу. И стали говорить друг другу о своих специальностях. Летчики говорят, опускаться в глубины на дно морское, нет, это страшно. То ли дело летать в небесах. А подводники отвечают: летать над землей и морем, нет, это слишком страшно, то ли дело под водой[12] – плаваешь как рыба.

Вчера я купила две литературы для 9-ого класса. И, увидев, какая обширная программа, решила начать читать сейчас же. Начала с Тургенева, благо он у меня есть.

Сейчас я читаю «Рудин».

Вот выписки оттуда:

«Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости».

«Ведь это тоже своего рода расчет: надел на себя человек маску равнодушия и лени, авось, мол, кто-нибудь подумает, вот человек, сколько талантов в себе погубил. А поглядеть попристальнее – и талантов-то в нем никаких нет».

«Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу».

8 июня[13]

Сегодня вдруг решила, позвонила и пошла к Тамаре. Я шла и думала, о чем бы мне с ней говорить. Но все обошлось благополучно. Тамара во многом похожа на меня. У меня мало времени, чтобы все рассказать подробно, уже двенадцатый час.

Но скажу только то, что я ей много говорила о Вове и предложила ей: «Пойдем завтра вместе к Вове». Я бы, кроме Тамары, никому этого не предложила, пойти к Вове. Ведь Вова не особенно любит наших девочек, но Тамара исключение, он к ней очень хорошо относится. Когда я Тамаре предложила это, я сразу поняла, что она пойдет, хотя я об этом не могла даже думать, пока шла к ней.

Сперва Тамара говорила, что очень неудобно без всякого повода итти к нему. Но я ее стала горячо убеждать, что Вова очень хороший мальчик, что дома он совсем другой… и т. д. И она согласилась.

Мы решили, что не можем мириться с такой несправедливостью, что мальчики и девочки так далеки друг от друга, не ходят к друг другу домой, как настоящие товарищи. Мы решили пойти к Вове. А предлог выбрали. Тамара спросит у него какие-нибудь книги, а я отнесу его две книги. Да, это очень интересно, как это все будет. Может быть, перед нами раскроется что-нибудь иное. Может быть, мы втроем [п]одружимся и будем близки друг другу. Это все еще не известно. Но я воспрянула духом. Опять новые стремления, новые надежды, новые мечты. Может, мы не сблизимся все трое, но, откуда знать, это поможет сдружиться нам с Тамарой. А вот Тамара для меня действительно то, что я хочу. Вот она могла бы быть мне настоящей подругой.

Да, впереди еще много неизвестного.

9 июня

Сегодня произошли такие события, что я [не] могу о них умолчать. Постараюсь описать все очень кратко.

После поклассного собрания, которое происходило в помещении учительской и на котором мы получили табели, мы решили пойти домой. Наши мальчики ушли раньше девочек. Девочки где-то задержались, и я решила, что пойду без них, одна, домой. В раздевалке я встретила наших мальчиков, они уже оделись и вскоре ушли, попрощавшись со мной и Тамарой, которая тоже решила итти домой. Мы с ней оделись и решили подняться наверх и узнать, начались ли там танцы и каковы намерения наших девочек. Мы их встретили на лестнице. Мы вышли из школы, остановились у подъезда. Эмма говорит: «Ой, девочки, как не хочется итти домой. Я хочу танцевать». Вскоре все девочки, а их было немало: Тамара, Беба, Эмма, Роза, Зоя, Надя, Дыся, почувствовали, что они до безумия хотят танцевать, и не в школе, и не одни, а именно у кого-нибудь в квартире, с мальчиками. Начались проклятия – черти проклятые, негодяи, нахалы – это все по адресу мальчиков, они удрали, а мы должны здесь страдать. Кто-то высказал ту мысль, что если бы мальчикам сейчас сказать, что мы хотим танцевать, они бы без разговоров согласились бы. Тогда кто-то предложил: «Девочки, давайте проучим их хорошенько». И сразу созрел план. Кто-нибудь из нас позвонит или Димке, или Мишке, или Гришке и скажет, что у нас есть блестящая идея, чтоб через 5 минут они пришли бы к школе. А мы сами спрячемся в парадном[14] напротив школы и вдоволь насмеемся над ними. Мы решили тут же привести свой заговор в исполнение.

Мы отправились на почту, намереваясь оттуда позвонить. На почте было много народа. Надя и Зоя отправились звонить, а мы остались их ждать под сенью строительных лесов. Вскоре они пришли. Гришки и Мишки нет дома, Димка разговаривать не пожелал и повесил трубку. Итак, наша затея окончилась неудачей.

Мы долго стояли и думали, что нам теперь делать. Вот когда нам нужны были наши мальчишки, как путнику в пустыне вода. Мы напрасно вглядывались в каждого парня, напрасно смотрели по сторонам. Мы чуть ли не умирали от досады, от злобы, от обиды, но мальчики наши не думали итти. Мы считали себя самыми несчастными существами на свете, и чем больше продолжалось наше томление, тем жарче разгорались мы страстью видеть их.

И мы решили итти куда глаза глядят, и итти до тех пор, пока [не] наткнемся на них. Что они гуляют где-нибудь, в этом мы были уверены. Одним словом, мы решили умереть, но найти наших мальчиков именно сегодня. Мы двинулись в путь, как вдруг кто-то из девочек крикнул: «Вот они». Все обернулись, куда указывала Надя, и увидели их, наших долгожданных мальчиков. Они тоже увидели нас, остановились, всплеснули руками и дружно перешли через дорогу. Мы начали разговаривать, и я сразу заметила, что горящие желанием видеть мальчиков сразу стали холодными и равнодушными. Так нашим девочкам казалось, что они держат себя с достоинством. Не долго мы разговаривали. Вскоре мы разошлись в разные стороны. Но когда мальчики порядочно отошли от нас, мы поняли, что сделали глупость.