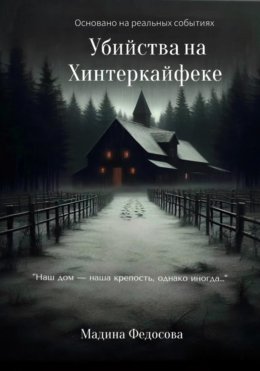

Убийства на Хинтеркайфеке

Этот роман представляет собой вымышленную интерпретацию нераскрытых убийств, произошедших в Хинтеркайфеке, Германия, в 1922 году.

Хотя сюжет основан на исторических фактах и известных деталях дела, некоторые персонажи, отношения, события и места были придуманы или изменены для усиления повествования и создания захватывающего триллера.

Автор изучил доступные исторические материалы и документы по делу Хинтеркайфека, но в художественных целях допустил отклонения от фактической хронологии и интерпретации событий. Его следует рассматривать как творческую интерпретацию, а не как достоверное описание трагедии.

Автор стремился с уважением отнестись к памяти жертв и приносит свои искренние соболезнования всем, кто пострадал от этих трагических событий.

Целью романа не является установление истины в деле Хинтеркайфека, а создание художественного произведения, вдохновлённого реальными событиями, и автор надеется, что данный роман не причинит дополнительной боли или страданий.

Аннотация

1922 год. Хинтеркайфек. Бавария. Небольшая ферма становится местом трагедии, которая потрясла Германию и вошла в историю как одно из самых жестоких и загадочных преступлений XX века. Шесть человек зверски убиты. Полиция в замешательстве. Мотивы остаются неясными. Эта книга – художественное исследование событий в Хинтеркайфеке, попытка понять, что произошло на самом деле и почему это преступление до сих пор не раскрыто.

Автор, опираясь на реальные факты и свидетельства, воссоздаёт мрачную атмосферу баварской глубинки и представляет читателю свою версию событий. «Наш дом – наша крепость», – гласит народная мудрость, но в Хинтеркайфеке она обернулась кровавой иронией.

Введение

«Особенность нераскрытых преступлений в том, что они никогда не бывают по-настоящему раскрыты. Они просто не были раскрыты пока что».По крайней мере, так я говорю себе. Возможно, это удобное оправдание для тех часов, которые я провела, изучая зернистые фотографии и пожелтевшие документы, бесчисленные статьи и книги, которые я прочла, и бессонных ночей, которые я провела, распутывая нити тайны Хинтеркайфека.. Я не детектив, не историк и даже не немка. Я просто писательница, которую притягивают тёмные стороны человеческого опыта.

Но что-то в этой истории – жестокие убийства на той уединённой баварской ферме, десятилетия без ответа на вопросы, абсолютная, сбивающая с толку загадка – запало мне в душу. Впервые я наткнулась на это дело в старой антологии реальных преступлений, и детали не давали мне покоя. Убитая семья, отсутствие явного мотива, необъяснимые следы на снегу… всё это казалось незавершённым.

Но одно я знаю наверняка: история Хинтеркайфека заслуживает того, чтобы о ней рассказали, и я здесь для того, чтобы рассказать её, нарушить молчание и представить все известные факты, стремясь, насколько это возможно, к объективности и уважению к памяти погибших Чтобы проанализировать доказательства, изучить мотивы, исследовать пугающее наследие преступления, которое не даёт покоя на протяжении многих лет. Чтобы разобраться с тревожными вопросами, которые продолжают мучить умы тех, кто осмелился погрузиться в эту историю. Обретут ли эти заблудшие души покой – это уже другая история.

Часть первая

П

редчувствие

Глава 1

Глазницы войны

1919-1922 годы

1922 год. Германия задыхалась в зловонном послевоенном мареве, отравленном едким пеплом разрушенных городов и костлявыми тенями голода.

Некогда гордая и могущественная империя, чьи знамёна развевались над всей Европой, теперь лежала в руинах, словно поверженный колосс, поражённый в самое сердце.

Берлин, ещё недавно сверкавший огнями и наполненный жизнью, превратился в лабиринт из обломков, где среди развалин бродили толпы измученных и голодных людей.

В воздухе висел густой смог, смешанный с запахом гари и гниения. Здания, словно изуродованные лица, зияли пустыми глазницами окон, напоминая о былой красоте, безжалостно уничтоженной войной.

Версальский договор, словно раскалённое клеймо позора, выжег на истерзанном теле Германии глубокие незаживающие шрамы, унизительно ограничивая армию, отбирая у неё плодородные земли и обязывая выплачивать непосильные репарации.

А гиперинфляция, подобно всепоглощающему пожару, стремительно обесценивала всё, пожирая сбережения, мечты и надежды, оставляя взамен лишь разъедающее душу отчаяние.

В некогда процветающих городах, где ещё недавно звенел смех и кипела жизнь, теперь царили хаос и всепоглощающая нищета. Улицы заполнили толпы безработных, вчерашних солдат.

Искалеченные войной не только физически, но и морально, они брели по мостовым, волоча за собой изувеченные тела и израненные души. В их пустых глазах читались невыносимая боль, отчаяние и потеря веры в будущее.

Медали, полученные за храбрость на полях сражений, теперь лишь бесполезно бренчали на истерзанных мундирах, напоминая о предательстве и забвении.

Они бесцельно бродили по городу в отчаянных поисках хоть какой-нибудь работы, любого занятия, которое позволило бы им прокормить свои семьи, или хотя бы куска чёрствого хлеба, чтобы утолить мучительный голод, терзающий их изнутри.

Многие из них, не выдержав тягот жизни, заканчивали свои дни под мостами и в заброшенных домах, умирая в одиночестве и нищете, забытые всеми, кроме таких же несчастных, как они сами.

У газетных киосков, немногих уцелевших после бомбёжек и экономического кризиса, собирались плотные толпы людей, жадно вглядывающихся в пожелтевшие от времени страницы.

Они, словно утопающие, цеплялись за обрывки новостей в поисках хоть какой-то надежды, хоть какого-то объяснения происходящему кошмару.

В их глазах читались страх, усталость и отчаяние, а лица были испещрены глубокими морщинами, словно карта пережитых бед.

Каждый заголовок, напечатанный тусклым шрифтом, врезался в сознание, как раскалённое клеймо, отпечатывая в памяти очередную порцию ужаса и безысходности.

Они, словно губка, впитывали каждую строчку, каждое слово, пытаясь понять, что ждёт их завтра, как выжить в этом безумном мире, где деньги превратились в бумажки, а жизнь обесценилась до предела.

Berliner Tageblatt Утреннее издание, 18 октября 1922 года.

Марка продолжает падение! Хлебные бунты в Хартманнской области!

Берлин, 18 октября. (Соб. корр.) – Тревожные новости поступают со всех концов страны. Несмотря на усилия правительства, курс марки продолжает стремительно падать, достигнув сегодня новых рекордных минимумов. Эксперты предсказывают дальнейшее обесценивание валюты, что неизбежно приведёт к росту цен и ухудшению уровня жизни населения.

В Хартманнской области вспыхнули хлебные бунты, вызванные нехваткой продовольствия и непомерно высокими ценами на основные продукты питания. Сообщается о столкновениях между демонстрантами и полицией. Власти призывают к спокойствию, но ситуация остаётся крайне напряжённой.

Министр финансов заявил сегодня о новых мерах по стабилизации экономики, однако детали плана пока не разглашаются. Оппозиция критикует правительство за бездействие и требует немедленной отставки кабинета министров.

В Берлине также наблюдается рост социальной напряжённости. Участились случаи грабежей и мародёрства. Полиция усилила патрулирование улиц, но не может полностью контролировать ситуацию.

Ситуация в стране остаётся крайне сложной и требует немедленных и решительных действий. «Berliner Tageblatt» призывает все политические силы объединить усилия для преодоления кризиса.

Rheinische Zeitung Вечернее издание, 19 октября 1922 года

ГОЛОД В РУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЛЮДИ УМИРАЮТ НА УЛИЦАХ!

Эссен, 19 октября. (Соб. корр.) – Ситуация в Рурской области достигла катастрофического уровня. Голод свирепствует, унося жизни десятков, если не сотен, людей. Смертность резко возросла, особенно среди детей и стариков.

Из городов и деревень Рурской области поступают ужасающие сообщения. Люди умирают на улицах, в своих домах, в очередях за скудным пайком. Трупы остаются лежать на месте смерти в течение нескольких часов, так как у властей не хватает сил и средств для их своевременной уборки.

«Мы столкнулись с настоящим геноцидом», – заявил в частном порядке врач из Эссена, пожелавший остаться анонимным из-за страха перед репрессиями. – «Люди умирают от истощения, от болезней, вызванных недоеданием. Детям нечего есть. Матери не могут кормить своих грудных детей. Это ад на земле».

Местные власти обращаются за помощью к правительству, но их мольбы остаются без ответа. Правительство, по-видимому, занято более важными делами, чем спасение жизней собственных граждан. Запасы продовольствия истощены. Цены на хлеб и другие продукты питания достигли заоблачных высот. Контрабанда процветает.

Тем временем французские оккупационные войска продолжают усиливать контроль над регионом, что ещё больше усугубляет ситуацию. Захватчики препятствуют доставке продовольствия и угля, обрекая население на страдания и смерть.

«Хартманнише Цайтунг» призывает всех сознательных граждан к немедленным действиям. Необходимо организовать сбор средств и продовольствия для голодающих. Необходимо оказать давление на правительство и оккупационные власти, чтобы они приняли меры по спасению людей. Время на исходе. Каждая минута промедления стоит человеческой жизни.

«Я видел, как женщина упала на землю прямо на рыночной площади, – рассказывает Ханс Хартманн, житель Бохума. – Она держала в руках пустую корзину, из которой выпало несколько гнилых яблок. Люди просто прошли мимо. Никто не остановился, чтобы помочь. Все слишком заняты собой».

«Мой ребёнок умер вчера», – со слезами на глазах говорит фрау Шмидт из Дортмунда. – «Он не ел уже несколько дней. У него не было сил даже кричать. Он просто лежал и смотрел в потолок. Я не знаю, как мне жить дальше».

Местные власти обращаются за помощью к правительству, но их мольбы остаются без ответа.Запасы продовольствия истощены. Цены на хлеб и другие продукты питания достигли заоблачных высот. Контрабанда процветает.

Спекулянты, жаждавшие наживы, цинично продавали товары первой необходимости – уголь для обогрева, лекарства для больных детей, кусок масла для истощённых матерей – по астрономическим ценам, недоступным простым людям.

Преступность, как ядовитый сорняк на заброшенном поле, разрасталась с пугающей скоростью, отравляя и без того невыносимую жизнь; карманные кражи, грабежи, убийства стали обыденностью, а коррумпированная и деморализованная полиция была совершенно бессильна остановить этот безудержный разгул беззакония, лишь беспомощно наблюдая за тем, как страна погружается в пучину хаоса.

Однажды вечером, когда над Берлином сгустились сумерки, старый часовщик по имени Герр Клаус возвращался домой после долгого рабочего дня.

В руках он нёс небольшой мешочек с дневной выручкой – несколькими марками, которых едва хватало на кусок хлеба и немного картофеля для его семьи. Он шёл быстрым шагом, стараясь не привлекать к себе внимания, но его выдавали стоптанные ботинки и залатанное пальто.

Внезапно из тёмного переулка выскочили двое молодых людей. Их лица были скрыты грязными тряпками, а в руках они держали заточки, сделанные из осколков стекла.

– Стой! – грубо крикнул один из них, преградив дорогу герру Клаусу. – Деньги или жизнь!

Старый часовщик, дрожа всем телом, попытался убежать, но второй грабитель схватил его за руку и повалил на землю.

– Не сопротивляйся, старик! – прошипел первый грабитель, приставляя заточку к горлу Герра Клауса. – Отдавай всё, что у тебя есть!

– Пожалуйста… – прохрипел Герр Клаус, задыхаясь от страха. – У меня почти ничего нет… Только на еду…

– Не лги! – рявкнул грабитель, тряся старика за плечи. – Мы знаем, что у тебя есть деньги!

Герр Клаус, понимая, что сопротивление бесполезно, дрожащими руками отдал мешочек с деньгами. Грабители вырвали его из его рук и быстро скрылись в темноте переулка.

Старый часовщик остался лежать на земле, плача от обиды и бессилия. Он знал, что теперь его семья останется голодной. Но он был жив, и это было главное.

Поднявшись на ноги, он медленно побрёл домой, проклиная войну, нищету и тех, кто отнял у него последние надежды.

В шумном вокзале, где обычно царили хаос и суета, сейчас ощущалась какая-то особенно тягостная атмосфера.

Запах угля, машинного масла и человеческого пота смешивался с резким запахом дезинфекции, напоминая о недавних эпидемиях.

Огромный зал, когда-то сверкавший чистотой и огнями, теперь был тускло освещён и покрыт слоем пыли и грязи.

На потрёпанных скамьях сидели измученные люди с потухшими взглядами, ожидающие своих поездов, словно спасения.

В углу зала плакала женщина, прижимая к себе голодного ребёнка.

Двое мужчин, закутанных в старые потрёпанные пальто, стояли в стороне и тихо переговаривались в ожидании поезда. Их лица скрывали тени, а голоса звучали приглушённо, словно они боялись, что их подслушают.

Вокруг них клубился пар от дымящихся локомотивов, создавая ощущение нереальности происходящего.

– Слышал новости из Мюнхена? – спросил один, поправляя помятую шляпу и нервно оглядывая толпу, словно опасаясь, что его услышат. – Говорят, там снова беспорядки. Стрельба, баррикады…

– Да, – ответил другой, нервно потирая руки и барабаня пальцами по потрёпанному портфелю. – Всё это не к добру. Говорят, коммунисты. Дай им волю, и они всю страну в огонь превратят. Скоро и до нас доберутся.

Он на мгновение замолчал, затем понизил голос: – Главное – держаться подальше от политики, – посоветовал первый, и его губы искривились в подобии улыбки, которая не коснулась глаз. – И от… Ведьминого леса. Говорят, там нечисто. Местные шепчутся о странных огнях в ночи и пугающих криках. Лучше туда не соваться.

Второй мужчина кивнул, его лицо стало ещё бледнее, чем обычно. В его взгляде промелькнул страх, смешанный с чем-то ещё – возможно, любопытством, а может, предчувствием. Он бросил взгляд в сторону выхода, словно хотел как можно скорее покинуть этот вокзал, пропитанный запахом страха и неопределённости.

Трупы валялись на улицах, и некому было позаботиться об их поГробении. В воздухе стоял запах смерти и разложения.

Глава 2

Тихий Гробен

Гробен… Само название, казалось, вбирало в себя всю суть этого места, звучало глухо и приземленно, словно шёпот самой земли, пропитанный запахом влажного мха и прелой листвы.

В 1922 году, когда мир вокруг сотрясали войны, революции и экономические кризисы, Гробен оставался небольшим, тихим посёлком, затерянным в сердце баварской глубинки, вдали от больших городов и шумных магистралей.

Словно отрезанный от внешнего мира, он утопал в зелени холмов и лесов, словно дитя, укрытое в материнских объятиях.

Жизнь здесь текла медленно и размеренно, подчиняясь не суете времени, а естественному ритму природы и вековым традициям, передаваемым из поколения в поколение.

Время, казалось, текло здесь иначе, неспешно, как горная река, прорезающая себе путь сквозь камни, оставляя за собой шлейф покоя и умиротворения.

В Гробене, даже под лучами яркого солнца, всегда чувствовалась тень, тень давно ушедших эпох, тень великих перемен, которые, казалось, никогда не доберутся до этих укромных мест.

Представьте себе: узкие, извилистые улочки, словно вычерченные чьей-то небрежной рукой, вымощенные булыжником, скользким от росы и времени. Камни помнили поступь многих поколений жителей Гробена, и каждый булыжник хранил свою историю, свою тайну.

Вдоль этих улочек тянулись скромные, но крепкие и ухоженные дома, построенные из дерева и камня, с черепичными крышами, потемневшими от дождей и солнца. Каждый дом был уникален, со своим характером и своей историей, но все они были объединены одним – любовью и заботой своих хозяев.

На окнах и деревянных балконах, словно яркие драгоценности, красовались ящики и горшки с цветами. Герань, петунии, настурции – простые, но такие милые сердцу цветы, словно соревновались друг с другом в яркости и красоте. Каждое утро жители Гробена любовно ухаживали за своими цветами, поливая их, подстригая сухие листья, и радуясь каждому новому бутону.

По утрам над деревней поднимался густой, молочный туман, словно призрак, окутывая дома и поля, делая Гробен похожим на сказочный, нереальный мир. Сквозь туман едва пробивались силуэты домов и деревьев, создавая ощущение таинственности и загадочности. Казалось, что время остановилось, и Гробен замер в ожидании чего-то необычного.

Но вот, наконец, появлялись первые лучи солнца, пронзая туман своими золотыми стрелами. Туман медленно рассеивался, обнажая Гробен во всей своей красе. Дома, поля, деревья – все преображалось под лучами солнца, приобретая яркие краски и чёткие контуры. И Гробен просыпался к новой жизни, наполняясь звуками и ароматами нового дня. Кукарекали петухи, мычали коровы, лаяли собаки, доносясь с окрестных ферм. В воздухе пахло свежим хлебом, дымом из печных труб и ароматом цветов. Гробен жил своей жизнью, жизнью, полной труда, забот и надежд.

Большинство жителей Гробена были крестьянами. Их жизнь была неотделима от земли, от восхода и заката, от времён года. Ещё до того, как первые лучи солнца пробивались сквозь утреннюю дымку, окутывающую долину, крестьяне уже поднимались. Скрип половиц, негромкий шёпот молитвы, звук льющейся в умывальник воды – так начинался каждый день в крестьянской семье.

После скудного завтрака, состоящего из хлеба и молока, мужчины отправлялись на поля. Их грубые руки, изрезанные морщинами и шрамами, помнили прикосновение к земле, к колосьям пшеницы, к сырой глине. Они пахали землю, сеяли зерно, убирали урожай – работали от зари до зари, не зная усталости. Их спины сгибались под тяжестью труда, но их глаза светились упорством и надеждой на хороший урожай.

Женщины оставались дома, чтобы ухаживать за скотом, готовить еду, присматривать за детьми. Их заботливые руки доили коров, кормили свиней, собирали яйца. Они стирали белье в холодной воде, ткали полотно, шили одежду. Их дни были наполнены заботами, но они никогда не жаловались, зная, что их труд так же важен, как и труд мужчин.

Некоторые жители Гробена занимались ремёслами. Кузнецы ковали подковы, столяры делали мебель, портные шили одежду. Их руки искусно владели инструментами, создавая красивые и полезные вещи. Их ремесла передавались из поколения в поколение, сохраняя традиции и культуру Гробена.

Жизнь крестьян была тяжёлой и полной забот. Засухи, наводнения, болезни скота – все это могло в одночасье разрушить их планы и лишить их средств к существованию.

Но они были сильными и выносливыми людьми, привыкшими к труду и лишениям. Их закалила сама природа, научив их ценить простые радости жизни: тепло домашнего очага, улыбку ребёнка, вкус свежего хлеба. Они были связаны друг с другом узами родства и дружбы, помогая друг другу в трудные времена и вместе радуясь успехам. Их жизнь, простая и незатейливая, была наполнена глубоким смыслом и достоинством.

В Гробене, как и в любой другой деревне, была своя церковь. Она являлась центром духовной жизни посёлка. По воскресеньям жители Гробена собирались в церкви, чтобы помолиться и послушать проповедь священника. Церковные праздники отмечались торжественно и весело, с песнями, танцами и народными гуляниями.

В Гробене, как и в любой другой уважающей себя баварской деревне, возвышалась церковь. Не просто здание из камня и дерева, а сердце посёлка, духовный центр, вокруг которого вращалась жизнь каждого жителя.

Её высокий шпиль, устремленный ввысь, был виден издалека, словно маяк, указывающий путь заблудшим душам. Церковь была построена много лет назад, ещё во времена правления королей, и за её стенами слышались молитвы многих поколений жителей Гробена.

Внутри церкви царила атмосфера благоговения и тишины. Солнечные лучи, проникая сквозь витражные окна, окрашивали воздух в мягкие, приглушённые тона. Запах ладана и старого дерева наполнял пространство, создавая ощущение покоя и умиротворения. На стенах висели иконы святых, с суровыми, но добрыми лицами, наблюдающими за прихожанами.

По воскресеньям, когда колокольный звон разносился по окрестностям, жители Гробена, одетые в свои лучшие наряды, собирались в церкви. Они приходили сюда, чтобы помолиться, попросить прощения за свои грехи, и получить благословение на новую неделю. Их голоса, сливаясь в единый хор, возносились к небесам, наполняя церковь молитвами и песнопениями.

Священник, старый и мудрый человек, читал проповедь, рассказывая о любви к ближнему, о милосердии и о том, как жить по законам Божьим. Его слова находили отклик в сердцах прихожан, укрепляя их веру и надежду.

Церковные праздники отмечались в Гробене торжественно и весело. Жители посёлка наряжались в свои самые красивые костюмы, украшали церковь цветами и лентами, и устраивали народные гуляния. Песни, танцы, игры, угощения – все это создавало атмосферу радости и единения. На церковной площади собирались все жители Гробена, от мала до велика, чтобы вместе отметить праздник и отдохнуть от тяжёлых трудовых будней. Церковь, как заботливая мать, объединяла всех жителей Гробена, даря им веру, надежду и любовь.

В деревне, чуть поодаль от центральной площади, располагалась школа – небольшое, но крепкое здание с большими окнами, выходящими на тихий деревенский пейзаж. Сюда, каждое утро, стекались дети из Гробена и окрестных хуторов, с ранцами за спиной и блеском любопытства в глазах. Школа была гордостью посёлка, символом надежды на будущее и местом, где зарождались мечты.

Учитель, господин Хаузер, был уважаемым человеком в Гробене. Невысокий, худощавый, с проницательным взглядом и доброй улыбкой, он был не просто учителем, а скорее наставником и проводником в мир знаний. Он знал каждого ученика по имени, помнил особенности характера и мечты. Его дом, находившийся рядом со школой, всегда был открыт для детей и их родителей.

В классе стояли деревянные парты, исписанные чернилами и испещрённые вырезанными именами. На стенах висели карты, таблицы умножения и портреты знаменитых баварских королей. Пахло деревом, мелом и свежими чернилами. Здесь, в этой простой и уютной обстановке, дети постигали азы грамоты и науки.

Господин Хаузер обучал детей чтению, письму, арифметике, истории и географии. Он рассказывал им о далёких странах, о великих открытиях, о героях прошлого. Он старался не просто передать знания, но и развить в детях критическое мышление, научить их анализировать и делать собственные выводы.

Но не только знания давал учитель своим ученикам. Он воспитывал в них любовь к родине, к своей баварской земле, к её традициям и культуре. Он рассказывал им о красоте родной природы, о важности труда и о необходимости уважать старших. Он учил их быть честными, справедливыми и милосердными.

Школа была не только местом обучения, но и местом общения. Здесь дети находили друзей, учились работать в команде, делились своими радостями и горестями. Здесь зарождалась настоящая дружба, которая продолжалась долгие годы, связывая поколения жителей Гробена. Школа, учитель, ученики – все они были частью одной большой семьи, семьи Гробена, объединённой любовью к своей земле и верой в светлое будущее.

Глава 3

Корчма «У старого дуба

»

На краю деревни, недалеко от дороги, ведущей в соседний Ванген, стояла корчма “У старого дуба”. Название своё она получила от огромного, раскидистого дуба, росшего прямо перед входом, чьи корни, казалось, прочно держали это здание в самом сердце баварской земли. Здание было сложено из грубого камня, с массивными деревянными балками и небольшими окнами, забранными коваными решётками. Крыша, покрытая потемневшей от времени черепицей, придавала корчме вид старинного замка, скрывающего множество тайн.

Хозяином корчмы был крепкий мужчина средних лет по имени Ганс. С широким, добродушным лицом, изборожденным морщинами, и светлыми, немного выцветшими глазами, он всегда был рад видеть своих посетителей… почти всех. Его густой, рыжий ус топорщился над кружкой пива, когда он смеялся над шутками своих клиентов. Его жена, Анна, полная и румяная женщина с добрым сердцем, управляла кухней, готовя сытные и вкусные блюда для посетителей.

Они оба старались поддерживать в корчме атмосферу дружелюбия и веселья, но иногда тихий вечер нарушался непрошеным гостем.

Внутри корчмы всегда было шумно и оживлённо. Длинные деревянные столы, грубо сколоченные, были расставлены по всему залу, за ними сидели крестьяне, ремесленники и торговцы, потягивая пиво и обмениваясь новостями. В углу, у большого камина, потрескивали дрова, согревая помещение и создавая уютную атмосферу.

Но не всегда было спокойно. Порой, раздавался грубый крик, и начиналась потасовка. Андреас Грубер, глава семейства из Хинтеркайфека, не был частым гостем, но когда он появлялся, атмосфера заметно менялась. Пьяный, раздраженный, он часто придирался к другим посетителям, оскорблял их и провоцировал на драку. Ганс, хозяин корчмы, старался усмирить его, но Андреас был человеком упрямым и агрессивным.

“Ну что, Ганс, налей-ка мне кружечку твоего лучшего пива!” – крикнул высокий, худощавый мужчина в поношенной кожаной куртке, присаживаясь за один из столов. Это был Йозеф, местный кузнец

За соседним столом, покачиваясь, сидел сам Андреас Грубер. Его лицо, обычно суровое, было покрасневшим от выпитого пива. Глаза блестели лихорадочным блеском, а губы кривились в насмешливой ухмылке. Он хватал свой стакан так, словно боялся, что его вот-вот отберут.

“Что ж вы, мужики, приуныли?” – рявкнул он, его голос хрипел от выпитого. – “Давайте, веселитесь! Пейте, пока пьётся! Завтра, может, и пить будет некогда…” Его слова повисли в воздухе, словно дурное предзнаменование.

Фриц, что играл в карты с Гюнтером, покосился на Андреаса, стараясь не встретиться с ним взглядом. “Все хорошо, Андреас,” – пробормотал он, надеясь, что это утихомирит Грубера.

Но Андреаса было не остановить. “Все хорошо? А у меня на ферме…”, он запнулся, его лицо исказилось от злобы, “У меня на ферме такое творится… Призраки, по ночам, шастают. Шаги слышу, скрипы… Страшно становится!” Он захохотал, но в его смехе слышалась нотка истерики.

Ганс, услышав это, нахмурился. Он знал, что Андреас был человеком не простым. В последнее время он стал подозрительным, скрытным, и все чаще жаловался на странные происшествия, которые якобы имели место на его ферме.

“Андреас, тебе бы дома посидеть, отдохнуть,” – попытался успокоить его Ганс. – “Перебрал ты сегодня, совсем голову потерял.”

“Заткнись, Ганс!” – рявкнул Андреас, размахивая руками. – “Не твоё дело! Это моя жизнь, и я сам решу, что мне делать!” Он выплеснул остатки пива прямо на стол, заставив Фрица и Гюнтера вздрогнуть. “А вы, трусы, сидите тут, дрожите. Боитесь призраков? Ха! У меня вот…”

Не успел он договорить, как из-за соседнего стола поднялся Йозеф, кузнец. Его лицо, обычно спокойное, было мрачным. “Андреас, ты сегодня переходишь все границы,” – сказал он, его голос был твёрдым и уверенным. – “Веди себя прилично или убирайся отсюда.”

“Ты мне указывать будешь, сопляк?” – Андреас вскочил на ноги, его глаза налились кровью. – “Да я тебя…”

И тут же, не успев закончить фразу, он бросился на Йозефа. В корчме началась потасовка. Звенели кружки, летели стулья, слышались крики и ругательства. Ганс и его жена, Анна, пытались разнять дерущихся, но Андреас был слишком сильным и яростным. Драка закончилась только тогда, когда один из крестьян, увидев, что Ганс не справляется, вытащил Андреаса из корчмы, чуть ли не выкинув его на улицу. Грянул громкий хлопок входной двери, и наступила тишина.

В корчме стало тихо, как будто только что прошёл ураган. Люди переглядывались, поправляли одежду, осматривали разбитые кружки. Ганс тяжело вздохнул и начал убирать последствия драки. Все знали, что Андреас Грубер был человеком опасным, и эта ночь не предвещала ничего хорошего.

В воздухе повисла густая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине и тихим перешёптыванием посетителей. Ганс, молча, подметал осколки глиняной посуды, его лицо было мрачнее тучи. Анна, сжимая тряпку в руке, осторожно вытирала пиво со стола, стараясь не смотреть в сторону двери, за которой скрылся Андреас.

Йозеф, кузнец, сидел за своим столом, потирая ушибленную челюсть. Лицо его было хмурым, но взгляд – твёрдым. Он не боялся Андреаса, но понимал, что эта ночная ссора могла иметь серьёзные последствия. Грубер был злопамятным и мстительным человеком, и никто не знал, что ему взбредёт в голову.

“Ну и что теперь будет?” – тихо спросил Фриц, обращаясь к Гюнтеру. – “Этот Андреас просто так это не оставит.”

Гюнтер пожал плечами, его лицо выражало тревогу. “Кто знает, что у него на уме. Говорят, он совсем с катушек съехал.

“Призраки или не призраки, а с таким лучше не связываться,” – добавил Йозеф, прерывая их разговор. – “Надо быть осторожными. Особенно тем, кто живёт по соседству с его фермой.”

Ганс, закончив уборку, подошёл к их столу, его лицо было серьёзным. “Йозеф, ты прав,” – сказал он. – “Этот Андреас совсем потерял голову. Я не удивлюсь, если он натворит что-нибудь ужасное. Надо сообщить шерифу.”

“И что шериф сделает?” – скептически усмехнулся Фриц. – “Андреас – богатый фермер, он всегда найдёт способ откупиться. А нам потом жить с этим…”

“Тем не менее, надо что-то делать,” – настаивал Ганс. – “Молчать нельзя. Иначе беды не избежать.”

Но, как это часто бывает в маленьких деревнях, страх и недоверие взяли верх над чувством долга. Никто не хотел вмешиваться, никто не хотел навлечь на себя гнев Андреаса Грубера. Все предпочли сделать вид, что ничего не произошло, надеясь, что буря пройдёт стороной.

А за окном, в ночной темноте, стоял старый дуб, свидетель многих поколений жителей Гробена. Его ветви, словно костлявые пальцы, тянулись к небу, а листья шелестели, словно шептали слова предостережения. Но никто не слышал их.

Вскоре, корчма “У старого дуба” снова наполнилась шумом и весельем. Музыканты заиграли новую мелодию, люди начали танцевать, и жизнь, казалось, вернулась в нормальное русло. Но под маской веселья скрывался страх и тревога. Все чувствовали, что что-то не так, что над Гробеном нависла тёмная тень, которая вскоре должна была поглотить этот тихий и мирный уголок Баварии.

Жители посёлка, несмотря на пережитую ссору в корчме и нависшую над ними тревогу, всё ещё цеплялись за надежду на лучшее будущее, верили в то, что экономические трудности и зловещая тень Андреаса Грубера скоро пройдут. В глубине души каждый из них лелеял мечту о возвращении к прежней спокойной и размеренной жизни, когда можно было не бояться за своих близких и не вздрагивать от каждого ночного шороха. Они продолжали усердно трудиться на полях, надеясь на хороший урожай, молились в церкви, прося защиты у Бога, и старались не думать о плохом.

Именно в этой противоречивой атмосфере, в тихом баварском посёлке Гробен, вдали от больших городов и шумных магистралей, где теплилась надежда, но зрел страх, и разворачивалась трагедия фермы Хинтеркайфек. Она ворвалась в их жизнь, как гром среди ясного неба, разрушив иллюзию безопасности и покоя, и потрясла не только маленький Гробен, но и всю Германию своей жестокостью и загадочностью. Слухи о зверском убийстве, о невинных жертвах, о зле, поселившемся в сердце баварской земли, распространялись со скоростью лесного пожара, сея панику и ужас.

Трагедия Хинтеркайфека навсегда изменила жизнь жителей Гробена. Доверие и добрососедство, которые так долго были основой их существования, были разрушены.

Соседи стали смотреть друг на друга с подозрением, опасаясь, что за маской добропорядочного жителя может скрываться настоящий монстр. Страх поселился в их сердцах, не давая спокойно спать по ночам. И даже спустя годы, когда раны от трагедии немного затянулись, память о Хинтеркайфеке продолжала жить в каждом доме, напоминая о том, как хрупка жизнь и как легко она может быть разрушена. Эта трагедия оставила неизгладимый след в истории этого маленького, ничем не примечательного уголка Баварии, превратив его из символа спокойствия и умиротворения в символ ужаса и загадки, которую так и не удалось разгадать до конца.

Не столько слухи о преступности и беззаконии, о гиперинфляции и голоде, доходившие из больших городов, – эти новости доходили обрывочно, словно кто-то пытался рассказать о кошмаре, но не мог подобрать слов, – сколько необъяснимый, леденящий душу страх, висевший в воздухе, заставлял людей вздрагивать от каждого шороха и крепко запирать двери на ночь.

Старуха Грета, чьё лицо испещряли глубокие морщины, словно карта будущих бед, сидела у окна, наблюдая за сгущающимися сумерками, и шептала соседке, крестясь:

– Говорят, в Мюнхене совсем плохо… Хлеба не достать, – прошептала старуха Грета, и её голос дрожал, словно от озноба, хотя в натопленной избе было жарко. Она отвела взгляд от окна, за которым сгущались багровые сумерки, словно не решаясь смотреть в лицо надвигающейся беде.

– А что будет дальше? – испуганно спросила соседка, фрау Шмидт, нервно теребя крестик на груди. В её глазах плескался первобытный страх, словно она чувствовала приближение чего-то ужасного, чего не могла объяснить.

Грета помолчала, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь потрескиванием дров в печи. – Дальше… – прохрипела она наконец, и её голос звучал зловеще, как карканье вороны. – Дальше будет хуже. Голод – это ещё не самое страшное. Зло… оно уже здесь. Оно прячется в тени, ждёт своего часа. И скоро оно выйдет на охоту. Молитесь, фрау Шмидт. Молитесь, чтобы оно обошло нас стороной. Но боюсь… боюсь, наши молитвы не будут услышаны.

А на самом краю деревни, в полукилометре от Гробена, у самой кромки зловещего Ведьминого леса, стояла ферма Хинтеркайфек. Она выделялась на фоне аккуратных и ухоженных домов Гробена, словно тёмное пятно на светлом фоне. Место, о котором шептались за спиной, место, которое обходили стороной, особенно после захода солнца.

Ферма Хинтеркайфек… о ней ходили дурные слухи, что земля там проклята, что урожай никогда не бывает хорошим, а скот часто умирает без видимых причин. Как поговаривали в Гробене, там обитало не просто зло, а что-то древнее и могущественное, что-то, что лучше не тревожить. Говорили, что в лунные ночи над фермой видят странные огни, а из леса доносятся жуткие вопли. Ферма Хинтеркайфек – это место, где заканчивается свет и начинается тьма.

Глава

4

Ферма на краю леса

4 апреля 1922 года – дата, которая навсегда останется выжженной клеймом в памяти Гробена и всей Баварии. В этот день мирный сон деревни был грубо прерван страшной вестью, пронёсшейся по окрестностям словно похоронный звон. Все обитатели фермы Хинтеркайфек, расположенной всего в нескольких километрах от Гробена, но в совершенно ином мире от того, что царил в умиротворённой деревне, были найдены зверски убитыми.

Новости об этом событии, передаваемые шёпотом, обрастали жуткими подробностями, леденящими душу. Сначала не верили, думали – выдумки, страшилки. Но, когда слухи подтвердились, ужас сковал сердца.

Несмотря на то, что в истории Германии случались и гораздо более масштабные преступления, трагедия Хинтеркайфека выделялась своей особой, запредельной мрачностью. Она не просто потрясла общественность, но и коснулась самых потаённых уголков человеческой души.

Убийства, совершенные с немыслимой жестокостью, как будто обнажили самые тёмные, самые дикие стороны человеческой натуры. Тень этого зла нависла над Гробеном, отравляя воздух страхом и недоверием.

Всё – антураж затерянной фермы, окружённой лесом, отрезанной от мира, хронология жутких событий, разворачивавшихся в течение нескольких дней, способ убийства – удары мотыгой, от которых не было спасения, даже судьба тел погибших, оставленных на месте преступления и долго не выдаваемых родственникам – буквально пропитано какой-то гнетущей безысходностью. Словно сама смерть решила сыграть жестокую игру, выставив на всеобщее обозрение свои самые мрачные декорации.

Если бы Эдгар Аллан По, мастер мистики и ужаса, жил в двадцатом веке, он бы с удовольствием использовал этот сюжет для рассказа в стиле «Падения дома Ашеров». Ферма Хинтеркайфек стала бы его “домом Ашеров” – мрачным, заброшенным, проклятым местом, где под покровом ночи творились ужасные вещи. Жители фермы – его персонажами, обречёнными на гибель, а расследование – путешествием в глубины человеческого безумия. В каждом слове, в каждой детали, чувствовалась бы атмосфера нарастающего кошмара, предчувствие неизбежной трагедии, и ощущение, что зло таится в самых тёмных уголках человеческой души. Но даже По, возможно, не смог бы до конца постигнуть тайну Хинтеркайфека, тайну, которая до сих пор не даёт покоя исследователям и будоражит воображение.

Кроме зверства самого убийства, жителей Гробена и следствие повергло в ужас другое, ещё более тревожное обстоятельство: убийца, словно призрак, месяцами жил на ферме Хинтеркайфек незамеченным. Не просто пробрался в дом, совершил злодеяние и скрылся, а жил там, дышал тем же воздухом, ел ту же еду, что и его будущие жертвы.

Эта мысль преследовала жителей окрестных деревень, как ночной кошмар. Получалось, чудовище могло скрываться в любом обличии, быть среди них, притворяясь обычным человеком.

Он, словно тень, скользил по комнатам фермы, наблюдая за каждым движением своих жертв. Изучал их привычки, их распорядок дня, их страхи. Он знал, когда они ложатся спать, когда встают, когда уходят в поле. Он был невидимкой, слышавшим каждый их вздох, каждый шёпот, каждое слово. Он жил их жизнью, но его сердце было наполнено ненавистью и злобой.

Выжидал, словно хищник, затаившийся в засаде. Он ждал подходящего момента, чтобы нанести свой смертельный удар. Он вынашивал свой план, готовясь к самой страшной ночи в истории Хинтеркайфека. Эта мысль о том, что убийца долгое время находился рядом, в непосредственной близости от жертв, усиливала чувство ужаса и беспомощности. Получалось, никто не был в безопасности. Зло могло подстерегать за каждым углом, скрываться за маской доброжелательности, ожидая своего часа, чтобы нанести удар. Этот факт не просто пугал, он парализовал, вселяя в души жителей Гробена леденящий страх, который не отпускал их долгие годы.

Но обо всём по порядку, ибо хаос и смятение не помогут приблизиться к пониманию этой страшной истории. Прежде всего, необходимо отринуть поверхностные суждения и общепринятые истины, чтобы, подобно ныряльщику, погрузиться в эту бездонную тьму и попытаться разглядеть хотя бы слабые отблески истины.

Необходимо забыть о комфорте привычного мира, о безопасности и предсказуемости, и шаг за шагом, слово за словом, деталь за деталью, попытаться понять: как это могло произойти? Как могло случиться так, что в самом сердце баварской глубинки, вдали от войн и революций, произошла трагедия, сравнимая по своей жестокости разве что с древнегреческими мифами?

Как могло случиться так, что в семье, состоящей из шести человек, любящей и заботливой (или казавшейся таковой), выросло такое чудовище или оно проникло извне, оставаясь незамеченным? Как могло случиться так, что жители, окружавшие ферму Хинтеркайфек, не почувствовали ничего подозрительного, не услышали криков о помощи, не увидели знаков, указывающих на грядущую катастрофу? Как могло случиться, что преступник, совершив такое страшное злодеяние, остался не пойманным, не наказанным, исчезнув в неизвестности?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вернуться в прошлое, исследовать жизнь семьи Грубер, изучить каждый её аспект, от самых простых до самых загадочных.

Необходимо тщательно изучить местность, понять географию Хинтеркайфека и окрестностей. Необходимо выслушать свидетельства очевидцев, проанализировать документы, прочитать письма и дневники, которые могли пролить свет на эту тёмную историю. Только таким образом, шаг за шагом, мы сможем приблизиться к истине, понять мотивы преступника и раскрыть тайну, которая до сих пор тревожит умы людей во всем мире. Только погрузившись в тьму, мы сможем найти хоть какой-то проблеск света.

Многие, кто впервые сталкивается с делом Хинтеркайфека, или же уже долгое время пытается разгадать его тайну, рано или поздно, неизбежно задаются вопросом, кажущимся на первый взгляд простым, но на самом деле таящим в себе немало загадок: где на самом деле находилась эта злополучная ферма? Где располагался этот Хинтеркайфек, ставший синонимом ужаса и безысходности?

Вопрос о местонахождении бывшей фермы, на первый взгляд, может показаться незначительным. Однако, знание точного местоположения позволяет визуализировать трагедию, ощутить атмосферу тех мест, понять, насколько изолированным было это место от остального мира. Это позволяет лучше представить себе жизнь семьи Грубер, их окружение, их возможности и ограничения.

В интернете и в различных источниках можно найти множество противоречивых сведений о точном местонахождении фермы. Одни утверждают, что она находилась в непосредственной близости от города Шробенхаузен, другие – что она была затеряна в глухом лесу, вдали от населённых пунктов. Некоторые даже указывают неверные координаты, вводя в заблуждение тех, кто пытается самостоятельно найти место трагедии.

Несмотря на то, что фермы Хинтеркайфек уже давно нет в живых (она была снесена вскоре после убийства), точное место, где она когда-то стояла, имеет огромное значение для понимания истории. Зная, где находилась ферма, можно представить себе, насколько тяжело было жить в таком изолированном месте, насколько уязвимыми были её обитатели перед лицом опасности, и насколько сложно было им обратиться за помощью в случае необходимости.

Кроме того, знание точного местоположения позволяет увидеть окрестности, которые, возможно, сыграли важную роль в трагедии. Лес, поле, дорога, соседние фермы – все эти детали могут дать ключ к разгадке тайны Хинтеркайфека, помочь нам понять, как и почему произошло это страшное злодеяние.

Ферма Хинтеркайфек (в переводе с баварского, языка местных жителей, – “задняя часть Кайфека”), словно проклятая, стояла в глуши баварской сельской местности, на самой границе леса, недалеко от деревни Гробен. Место это, как будто нарочно выбранное для уединения и обособленности, было овеяно тишиной и спокойствием, но эта тишина, как потом оказалось, скрывала в себе нечто зловещее.

Хинтеркайфек был небольшим изолированным фермерским сообществом. Семьи часто жили на одной территории из поколения в поколение.

Несмотря на, казалось бы, выгодное местоположение в самом сердце Баварии, в окружении плодородных полей и живописных лесов, оживлённым уголком это место было назвать крайне сложно. Она располагалась примерно в семи километрах от небольшого города Шробенхаузен, в районе Вайльхайм-Шонгау, живописной, но малонаселённой части земли Бавария. До ближайших соседей было достаточно далеко, а дорога к ферме была ухабистой и труднопроходимой, особенно в зимнее время года.

Точный адрес, если это имеет какое-то значение для тех, кто пытается отыскать её след: Хинтеркайфек, 86520, Германия. Но по этому адресу вас ждёт лишь лес и пустота, ведь ферма давно снесена, а её территория заросла деревьями и кустарником. Лишь внимательный наблюдатель сможет заметить еле заметные следы фундамента, напоминающие о трагедии, которая разыгралась здесь почти столетие назад.

На момент трагических событий 1922 года ферма относилась к церковному приходу Вальдау. И именно священник из Вальдау, отец Хубер, одним из первых забил тревогу, когда жители Хинтеркайфека перестали появляться на воскресных службах.Это место, Хинтеркайфек, стало проклятием для многих, символом зла, которое может скрываться в самых отдалённых и тихих уголках мира.

Посёлок Гробен, утопающий в зелени и тишине, тогда, в далёком 1922 году, был частью более крупного города Ванген. Административные границы, начертанные на картах, мало что значили для жителей этих мест, их жизнь была сосредоточена вокруг полей, лесов и небольших ферм. Впоследствии, 1 октября 1971 года, Ванген вместе с тихим Гробеном вошёл в состав более крупной общины Вайльхайм-ин-Обербайерн, что стало частью процесса реорганизации административного деления Баварии. Но в те годы, когда разворачивалась трагедия Хинтеркайфека, это ещё не имело никакого значения. Никому из жителей Гробена не было дела до этих административных перестановок, их заботы были совершенно иными.

Для жителей Гробена, да и для семьи Грубер, обитавшей на отдалённой ферме Хинтеркайфек, это было просто место, их мир, ограниченный горизонтом, отделённый от остального мира полями и лесом. Мир, где время текло медленно и размеренно, где вековые традиции переплетались с суровым крестьянским трудом, где радости были простыми, а заботы – насущными. Мир, где каждый знал друг друга, где помощь ближнему была не просто долгом, а необходимостью.

Но под этой кажущейся идиллией скрывалась тёмная сторона. Изолированность, суеверия, старые обиды и неразрешенные конфликты – все это копилось годами, создавая питательную среду для зла. Лес, окружавший Гробен и Хинтеркайфек, не просто отделял их от остального мира, он стал символом тайн и страхов, местом, где таились тёмные секреты, готовые вырваться наружу и разрушить хрупкий мир жителей этих мест. И трагедия Хинтеркайфека стала ужасным подтверждением этих опасений.

Если бы вы сейчас, в 2025 году, обладая знаниями о грядущей трагедии, могли перенестись в Гробен весны 1922 года, в то самое время, когда над фермой Хинтеркайфек сгущались тучи, и задались целью отправиться к этой злополучной усадьбе, ваш путь был бы непростым, но вполне преодолимым. Вы бы начали своё путешествие с Эйбергштрассе, главной улицы Гробена, проходящей через центр посёлка.

Выйдя из деревни, вы бы почувствовали, как асфальт, по которому вы привыкли ходить, заканчивается, и под вашими ногами оказывалась узкая пыльная грунтовая дорога, петляющая среди полей и перелесков. Эта дорога, словно змея, извивалась в сторону горизонта, маня и одновременно пугая своей неизвестностью. Вам нужно было бы свернуть с Эйбергштрассе на эту грунтовку, оставив позади тихий и уютный Гробен, погружаясь в мир сельской глуши.

Продолжая путь по этой пыльной дороге, вы бы заметили, как пейзаж постепенно меняется. Поля сменялись редкими перелесками, воздух наполнялся запахом земли и диких трав. И примерно в полукилометре от дороги, возвышаясь над окружающим пейзажем, вы бы увидели одинокую “ветряную ель”. Это была необычная ель, с искривлённым стволом и ветвями, словно вывернутыми наизнанку ветром. Она служила ориентиром для местных жителей, указывая путь к Хинтеркайфеку.

Впереди, куда ни глянь, простиралась бескрайняя панорама баварской сельской местности. Золотые поля пшеницы, уже готовой к жатве, чередовались с изумрудными лугами, на которых паслись коровы. Далеко на горизонте виднелись тёмные лесные массивы, словно неприступные стены, окружающие этот тихий и спокойный мир. Но ваше внимание было приковано к одному ориентиру, возвышавшемуся над этой идиллической картиной.

Ваш путь лежал к одинокой “ветряной ели”, заметной издалека. Эта огромная древняя ель, казалось, росла здесь с незапамятных времён, пережив поколения людей и став свидетельницей многих исторических событий. Она выделялась на фоне других деревьев, не только своим размером, но и своим необычным видом. Её могучий ствол был сильно искривлён, словно в вечной борьбе с сильными ветрами, дующими с гор.

Пройдя мимо последних домов Гробена, утопающих в зелени садов и огородов, вы ощутили бы, как дорога, словно живое существо, начинает петлять среди полей, уводя вас всё дальше и дальше вглубь баварской сельской местности. Мир вокруг вас, казалось, сужался, горизонт становился ближе, а тьма, даже в дневное время, начинала сгущаться, словно предвещая нечто зловещее.

Слева от дороги, насколько хватало взгляда, виднелись тщательно обработанные участки земли, аккуратно засеянные зерном. Ровные ряды колосьев, колышущихся под порывами ветра, создавали впечатление умиротворения и достатка.

Справа же тянулся лес, мрачный и безмолвный, словно живое существо, поджидающее свою добычу. Его густые кроны, заслоняя солнце, отбрасывали на землю длинные, зловещие тени. Казалось, в глубине леса скрываются невидимые глаза, наблюдающие за каждым вашим шагом. Тишина леса была обманчивой, она лишь подчёркивала его зловещий характер.

Ветер, пронизывающий и холодный, дул с полей, проникая под одежду и заставляя вас дрожать. Он свистел в ушах, заглушая все остальные звуки, но порой, сквозь этот свист, доносились из леса странные пугающие звуки. То ли вой диких животных, то ли шёпот древних деревьев, то ли стоны заблудших душ. Эти звуки наполняли вас тревогой и предчувствием беды, заставляя оглядываться по сторонам в поисках опасности. Каждый шаг, сделанный вами по этой дороге, приближал вас к ферме Хинтеркайфек, к месту, где вас ждал ужас и отчаяние.

Именно туда, к этой ветряной ели, через триста пятьдесят метров после поворота с Эйбергштрассе, вы должны были направить свой взгляд. Там, в тени ели, находилась точка, где заканчивался мир и начинался кошмар. И где скрывалась ферма Хинтеркайфек, ожидающая вас в леденящем душу молчании. Это было место, где пропитанная кровью земля хранила свои страшные секреты.

Точное время постройки фермы Хинтеркайфек, к сожалению, не зафиксировано в каких-либо документах, доступных исследователям. Время оставило свои следы, и многие архивы были утрачены или уничтожены. Однако, судя по сохранившимся отрывочным сведениям, фотографиям и описаниям очевидцев, а также по архитектурному стилю постройки, можно с большой долей уверенности предположить, что ферма, вероятно, была возведена в конце XIX или начале XX века, в период активного развития сельского хозяйства в Баварии.

Здание представляло собой типичный для Баварии того времени фермерский дом: двухэтажное строение, построенное из прочного камня и дерева, материалов, доступных в этой местности. Камень обеспечивал прочность и долговечность конструкции, а дерево использовалось для строительства перекрытий, стен и крыши.

Хинтеркайфек был устроен таким образом, чтобы его обитатели могли жить и работать, практически не покидая пределов комплекса. Жилой дом, хозяйственные постройки и даже хлев были соединены в единое целое, образуя сложную систему переходов и коридоров. Это создавало ощущение уединённости и защищённости, но в то же время делало ферму уязвимой. Именно благодаря этой замкнутости и возможности перемещаться между зданиями, не выходя на улицу, преступник смог совершить задуманное, оставаясь долгое время незамеченным

Крыша фермы была покрыта красной черепицей, уложенной в традиционном баварском стиле. Черепица защищала дом от непогоды, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Крыша имела крутой скат, что позволяло снегу легко соскальзывать вниз, не создавая дополнительной нагрузки на конструкцию.

К дому вплотную примыкали хозяйственные постройки, необходимые для ведения сельского хозяйства и обеспечения жизни фермерской семьи: просторный сарай для хранения сена и зерна, конюшня для содержания лошадей и других домашних животных, амбар для хранения сельскохозяйственного инвентаря и другие вспомогательные помещения, такие как дровяной сарай, курятник и свинарник.

Все эти постройки образовывали единый комплекс, тесно связанный с жизнью фермерской семьи, обеспечивая их всем необходимым для выживания и процветания. Ферма Хинтеркайфек была не просто домом, а целым миром, в котором разворачивалась жизнь нескольких поколений баварских крестьян.

Ферму Хинтеркайфек, как и многие другие крестьянские хозяйства в Баварии, скорее всего, построил один из представителей семьи Грубер, которая владела ею на протяжении нескольких поколений, передавая из рук в руки, от отца к сыну, от деда к внуку. Это была земля предков, корни семьи, источник их жизни и благосостояния. Они вложили в эту землю свой труд, свои надежды, свои мечты.

Расположение Хинтеркайфека было относительно уединённым. До ближайших домов было приличное расстояние, а до самой деревни Гробен – несколько километров. Из-за удалённости ферма была достаточно изолирована от окружающего мира. К ферме вела узкая грунтовая дорога, окружённая лесом. Это создавало ощущение оторванности от внешнего мира, что сыграло роковую роль в трагических событиях весны 1922 года. Ферма была удалена от оживлённых магистралей и транспортных путей, что затрудняло доступ к ней и делало её уязвимой.

Сама ферма, если бы вы могли увидеть её в те последние мирные дни, представляла собой огромное суровое каменное строение, по форме напоминающее гигантскую латинскую букву «I» (эль). Жилые помещения, просторные и, вероятно, хорошо обставленные, составляли основную часть дома, в то время как к ним, под одной крышей, примыкали конюшня и сарай. Таким образом, всё необходимое для жизни и работы на ферме находилось под одной крышей, в тесном переплетении. Это, в сочетании с удалённостью фермы, создавало атмосферу самодостаточности и замкнутости.

Снаружи, в большом открытом дворе, вымощенном грубыми каменными плитами, царил порядок. Слева отдельно стоял небольшой сарайчик, служивший одновременно пекарней и прачечной. Его дымоход возвышался над крышей, распространяя аромат свежеиспечённого хлеба, который, однако, больше никогда не ощущался в доме. Во дворе, примыкающем к главному зданию, располагались навесы для хранения сена, а также загоны для скота, создавая привычную для крестьянского двора картину. Всё было на своих местах, привычно и спокойно.

И всё же, несмотря на кажущуюся надёжность и прочность, Хинтеркайфек словно излучал некую угрюмость, словно хранил в себе невысказанную тайну. В тихие вечера, когда солнце садилось за горизонт и лес окутывала густая тень, казалось, что стены фермы сжимаются, а в тёмных углах прячутся невидимые наблюдатели.

Особенно зловещим казался чердак. Скрипучие половицы, шёпот ветра в щелях и причудливые тени, отбрасываемые лунным светом, создавали ощущение, что там обитает что-то невидимое и недоброе. Иногда по ночам оттуда доносились странные звуки – то ли шорох, то ли скрежет, от которых кровь стыла в жилах.

И хотя семья Грубер привыкла к этой угрюмой атмосфере и научилась не обращать внимания на странные звуки, в глубине души каждого из них таился необъяснимый страх. Страх перед темнотой, перед лесом, перед тем, что скрывается в тени.

Хинтеркайфек, казалось, чего-то ждал. Ждал своего часа, чтобы раскрыть свою страшную тайну. И этот час приближался с каждой минутой, с каждым скрипом половиц, с каждым шорохом в лесу.

Глава 5

Дом,где гаснет свет

Ферма Хинтеркайфек, утопавшая в баварской глуши, принадлежала семье Грубер. Говорили, что живут они в достатке – земля плодородная, скот ухожен. Но деньги, как известно, не всегда гарантируют спокойствие.

Груберы не пользовались любовью соседей. Жили замкнуто, словно оберегая какой-то секрет, а это всегда вызывает подозрения. Их сторонились, шептались за спиной, называли странными, даже грешными. Будто на ферму легла тень старого проклятия.

Документов о Груберах сохранилось немного, воспоминания туманны, а слухи… слухи окрашены мрачными красками. Чувствовалось, что в этом доме что-то не так, что за внешней благопристойностью скрывается нечто тёмное. Словно за запертыми дверями Хинтеркайфека разворачивалась своя зловещая драма, о которой никто не должен был узнать.

Груберы жили, словно в осаждённой крепости, отгородившись от мира не только каменными стенами фермы, но и невидимой стеной отчуждения. Редко кто видел их на деревенских праздниках или в церкви, они не делились ни радостями, ни горестями с соседями. Да и соседи, признаться, особо не стремились к общению, стараясь обращаться к ним лишь в случае крайней необходимости. Будто чувствовали, что в Хинтеркайфеке витает что-то недоброе, что лучше держаться от этого места подальше.

Единственным исключением была Виктория, дочь Цецилии и Андреаса. Эта высокая, стройная девушка, в отличие от своих родителей, не сторонилась внешнего мира. Именно она была той ниточкой, которая связывала Хинтеркайфек с окрестными деревнями. Виктория ходила в школу в Вайдхофене, где, пусть и неохотно, общалась с другими детьми и учителями. Эти несколько часов вдали от фермы были для неё глотком свежего воздуха, редкой возможностью почувствовать себя частью обычной жизни.

По дороге в школу, а иногда и по хозяйственным делам, Виктория иногда перекидывалась парой слов с почтальоном или проходящими мимо торговцами. Разговоры эти были короткими и формальными, но даже они служили тонкой ниточкой, связывающей её с внешним миром, напоминая о том, что она не совсем забыта. Помощь по хозяйству и редкие посещения церковных служб тоже давали ей возможность хоть ненадолго вырваться из тягостной атмосферы дома.

О Виктории отзывались в основном хорошо – милая, тихая, с красивым голосом.Она была миловидной девушкой, но в её облике чувствовалась странная отстранённость. Казалось, она живёт в каком-то своём мире, отгородившись от жестокой реальности, окружающей её

Говорили, что её ангельское пение в церковном хоре словно искупает грехи, совершаемые в стенах фермы. Но даже в церкви, в святом месте, Виктория не могла полностью расслабиться, словно боялась, что тень Андреаса настигнет её и там. Она боялась своего отца как огня, никогда ему не перечила, избегала его взгляда и безропотно выполняла все его приказы. Но даже это не спасало её от гнева – синяки, тщательно спрятанные под одеждой, были красноречивым свидетельством жестокости, царившей в Хинтеркайфеке. Виктория была не единственным ребёнком Цецилии, но из всех детей до взрослого возраста дожила только она. Старшая сестра, не выдержав жизни в этом проклятом месте, вышла замуж и уехала, оставив Викторию наедине со своим страхом.

И вот, в свои 27 лет, хрупкая и сломленная, она продолжала жить в доме, где царили жестокость и насилие, мечтая о спасении, которое так и не пришло… Её дом был скорее адом, и надежды на то, что она вырвется из этого ада, почти не было.

Мнение соседей часто расходилось с тем, что видели сами Груберы. И одним из тех, кто знал эту семью много лет, был Курт Вагнер, живший на соседней ферме.:

Свидетельство Курта Вагнера.

Живший на соседней ферме и много лет знавший семью Груберов, оставил тяжёлые воспоминания об Андреасе Грубере и условиях жизни детей. В своих показаниях он заявил, что, по его мнению, ребёнок, вероятно, умер из-за отсутствия должного ухода и недостаточного питания. Вагнер также утверждал, что он и его отец часто слышали, как детей запирали в подвале на несколько дней, когда проходили мимо фермы. В заключение он добавил: «Скажу вам откровенно, эти люди были нехорошими».

До сих пор сохранилось мало сведений о них, словно время и людская память старались стереть их имена с лица земли. И те крупицы информации, которые дошли до нас, в большинстве своём носят негативный оттенок. Кажется, что сама история пытается предупредить нас, говоря о том, что за этим благополучным фасадом скрывалось нечто ужасное.

Свидетельство Германа Бауэра:

В заявлении, поданном в полицию в 1922 году, Герман Бауэр, местный фермер, который иногда работал с Андреасом Грубером, утверждал следующее: «Груберы были очень прилежными и бережливыми. Они вели замкнутый образ жизни и по возможности избегали любых контактов с другими людьми». Далее Бауэр добавил, что, несмотря на тяжёлые времена, вызванные войной, голодом, гиперинфляцией и политической нестабильностью, семья Грубер много работала, чтобы поддерживать своё хозяйство.

Этот лаконичный отчёт, лишённый каких-либо эмоций и личных оценок, тем не менее давал представление о семье Груберов. Они были трудолюбивыми и экономными, но при этом крайне замкнутыми и отстранёнными от окружающего мира. Их образ жизни, возможно, был обусловлен тяжёлыми обстоятельствами того времени, но он также мог свидетельствовать о чём-то большем – о скрытых мотивах, тайнах и страхах.

История фермы Хинтеркайфек началась задолго до трагических событий 1922 года. Изначально эта земля принадлежала Йозефу Азаму, первому мужу Цецилии Грубер. Именно он своим трудом и упорством превратил заброшенный участок земли в процветающее хозяйство. Он построил добротный дом, обзавёлся скотом и начал возделывать поля. Хинтеркайфек стал делом всей его жизни, воплощением его мечты о тихом и спокойном уголке, где он мог бы жить со своей семьёй.

Но судьба распорядилась иначе. Йозеф Азам умер, оставив Цецилию вдовой с маленькой дочерью на руках. И тогда в её жизни появился Андреас Грубер, сильный и властный мужчина, который предложил ей руку и сердце. Цецилия, нуждавшаяся в защите и поддержке, согласилась выйти за него замуж, и таким образом ферма Хинтеркайфек перешла во владение семьи Груберов.

Изучая обрывки информации, свидетельства и архивные данные, я попытаюсь воссоздать более полные портреты каждого члена семьи Грубер, стараясь выйти за рамки сухих фактов и увидеть в них живых людей со своими надеждами, страхами и тайнами.

Андреас Грубер:

Андреас Грубер… Само его имя звучало грубо и резко, как хруст гравия под ногами. Хозяин Хинтеркайфека, суровый и неразговорчивый, в свои неполные шестьдесят лет он был воплощением неприветливой земли, которую возделывал. Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, казалось высеченным из камня, а глаза, серые и холодные, как зимнее небо, редко выражали что-либо, кроме недовольства.

Всегда одетый в тёмную поношенную одежду, он словно сливался с пейзажем, становясь неотъемлемой частью мрачной фермы. Говорили, что он был трудолюбив и с утра до ночи пропадал в поле или в хлеву.

Но это трудолюбие было скорее вынужденным, чем добродетельным – земля неохотно давала урожай, скот часто болел, и каждый день приходилось бороться за выживание. И, возможно, именно эта постоянная борьба ожесточила его сердце, сделала его таким нелюдимым и подозрительным.

Впрочем, ходили и другие слухи… Шептались о его жестокости, о том, как он обращался с женой и дочерью, о его вспышках гнева, от которых содрогались стены Хинтеркайфека.

Правда это или нет, сейчас уже не узнать, но одно можно сказать наверняка: Андреас Грубер был непростым человеком, в котором таилась какая-то тёмная и зловещая тайна.

Тень трагедии, словно чёрное крыло, нависла над семьёй Груберов задолго до событий в Хинтеркайфеке. Второй ребёнок Андреаса, рождённый в его первом, недолгом браке, умер в возрасте двух лет.

Обстоятельства этой смерти, и без того печальные, были окутаны густым туманом слухов и домыслов, которые со временем превратились в нечто зловещее. Официальной причиной смерти была названа болезнь, скоротечная лихорадка, унёсшая жизнь малыша.

Но в тихих баварских деревнях, где сплетни разносятся быстрее ветра, говорили совсем другое. Шептались, что Андреас был причастен к смерти ребёнка, что он был слишком суров с ним, что не обеспечил должного ухода.

Одни говорили о несчастном случае, другие – о преднамеренном убийстве. Называли даже мотивы: нежеланный ребёнок, помеха в жизни, бремя, от которого нужно было избавиться.

Доказательств этим чудовищным обвинениям, конечно, не было. Но даже отсутствие доказательств не могло развеять тягостное ощущение, что смерть ребёнка была чем-то большим, чем просто трагической случайностью.

Несмотря на трудные времена, Андреас был довольно богатым фермером. Он не доверял банкам, помня о прошлых крахах и гиперинфляции. Все свои сбережения – золотые монеты и банкноты – он хранил дома, о чём знали многие в округе.

Андреас, по словам соседей, был грубым, угрюмым и вспыльчивым человеком. Он ни с кем не ладил из-за своего скверного характера. Неоднократно попадал в пьяные потасовки и всевозможные передряги, не гнушаясь применять силу. На любое колкое замечание в свой адрес он взрывался и грозился прибить обидчика.

Дома он превращался в настоящего тирана, наказывая всех домочадцев за малейшую провинность. Нередко поднимал руку на жену и дочь.

Поэтому сельчане сторонились его и не хотели связываться с ним, предпочитая обходить ферму Хинтеркайфек стороной. Они знали, что Андреас Грубер – опасный и непредсказуемый человек, и лучше с ним не сталкиваться.

Он был чужим среди своих, одиноким и озлобленным человеком, готовым выместить свою злость на самых близких и беззащитных.

Известно, что он был дважды женат. О первой жене почти ничего не известно, её имя стёрлось из памяти людей. Говорят, она умерла при загадочных обстоятельствах, но эти слухи так и не были подтверждены. Женившись на Цецилии, он получил не только жену, но и ферму Хинтеркайфек, которую умело прибрал к рукам. Андреас Грубер был не просто фермером, он был хозяином своей земли и своей семьи.

Цецилия Грубер:

Тихая тень в доме Грубера. В свои семьдесят два года она казалась старше своих лет. Лицо, испещрённое морщинами, выдавало тяжёлую жизнь, полную труда и забот. Глаза потускнели, словно в них угас огонёк надежды. Она скромно одевалась в тёмные платья и платки, скрывающие её седые волосы. Её движения были медленными и осторожными, словно она боялась нарушить хрупкое равновесие в доме.

Цецилия Занхубер (в будущем Грубер) вступила в свой первый брак с Йозефом Аземом фон Хинтеркайфеком. Его имя, хоть и звучало весомо, но не означало принадлежности к аристократии.«Фон Хинтеркайфек» – это не часть его фамилии, а скорее указание на его происхождение и владение фермой Хинтеркайфек. В те времена в Баварии (и в других частях Германии) было принято добавлять «фон» (von) к фамилии, если семья владела землёй или имела дворянское происхождение. Однако семья Азем не была дворянской, поэтому «фон Хинтеркайфек» скорее указывает на их связь с этой конкретной фермой.

Этот брак был не просто союзом двух сердец, но и сделкой, скреплённой кровью и землёй. Уже 24 апреля 1877 года Йозеф Азем унаследовал родовой надел земли, ферму Вальдхоф, от своего овдовевшего отца, Иоганна Азема. Земля, как известно, кормит и защищает, и в те времена владение ею было гарантией выживания.

Но это ещё не всё. Между Цецилией и Йозефом был заключён нотариальный договор о браке и наследовании – документ, написанный сухим юридическим языком, но скрывающий за собой сложные переплетения интересов и надежд. После заключения брака Цецилия Азем стала совладелицей этого участка земли.Бумага, дающая ей право на часть этой суровой земли, право, которое, как оказалось, не гарантировало ей счастья и безопасности.

Вскоре это право превратилось в тяжкое бремя. 21 мая 1885 года Йозеф Азем скончался, и Цецилия в одночасье осталась одна – вдова и единственная хозяйка фермы Хинтеркайфек, на которую теперь легла вся ответственность.

Это бремя было нелёгким, особенно для женщины, но Цецилия не сломалась.Тяжёлый труд на ферме, изматывающий день за днём, не сломил её физически, но отнял последние душевные силы.

Год спустя, в 1886 году, она вышла замуж во второй раз – за Андреаса Грубера. Что двигало ею? Отголоски надежды на счастье, желание найти родственную душу или просто стремление к стабильности в неспокойном мире? Ферме, безусловно, нужен был крепкий хозяин, а Цецилии – надёжная опора, человек, который разделит с ней бремя забот и обеспечит будущее ей и её близким. После свадьбы был подписан договор о совместном владении фермой, что было обычной практикой в то время, – формальное подтверждение союза и общих интересов.

И всё же, вопреки всем надеждам и ожиданиям, этот брак стал для Цецилии не спасением, а скорее бременем, которое она несла молча и безропотно.Она была терпелива, как земля, принимающая любой дождь, и покорна, позволяя судьбе вести себя по намеченному пути. Каждое утро она вставала, зная, что её ждёт лишь одно: повторение вчерашнего дня, наполненного молчанием, тяжёлой работой и страхом. Казалось, судьба давно все решила за неё, и Цецилия лишь смиренно принимала каждый удар, не надеясь на перемены. Она была словно старая икона, потемневшая от времени и горя, но всё ещё хранила в глубине души слабый проблеск веры в лучшее.

Женщина прожила тяжёлую жизнь. По слухам, она подвергалась насилию со стороны отца, а позже и со стороны мужа Андреаса. Подтвердить эти слухи сейчас, конечно, невозможно, но жизнь крестьянки в те времена редко была лёгкой и безоблачной. Женщины работали наравне с мужчинами, терпели лишения и нередко становились жертвами домашнего насилия.

Тем не менее, было бы ошибкой считать Цецилию мягкотелой и безвольной жертвой. Те, кто жил в деревне, подтверждали, что у неё был сильный характер и твёрдая воля. Она умела постоять за себя и за свою семью, хотя, возможно, не всегда могла открыто противостоять тирании мужа. Цецилия была сложной и противоречивой личностью, сформировавшейся под влиянием тяжёлых жизненных обстоятельств.

Виктория Грубер:

Холодным февральским утром 1887 года, когда завывающий ветер трепал голые ветви деревьев вокруг Хинтеркайфека, Цецилия родила девочку. Запись в церковной книге гласила: Виктория Грубер, 6 февраля 1887 года.

Роды были тяжёлыми, изнурительными. Когда повитуха бережно положила новорожденную на руки Цецилии, та обессиленно прикрыла глаза.

Виктория родилась молчаливой. Ни крика, ни писка – лишь тихое кряхтение, заставившее повитуху насторожиться. Андреас, обычно сдержанный в проявлении чувств, стоял в стороне, наблюдая за происходящим с непроницаемым лицом. Его взгляд, скользнувший по бледной коже девочки, задержался на её больших широко распахнутых глазах, словно он пытался разглядеть в них что-то, скрытое от других.

Прошли годы, но этот взгляд, полный невысказанного, так и остался загадкой. Виктория, выросшая на ферме Хинтеркайфек, была словно сотканной из противоречий.Высокая, почти угловатая фигура, казалось, несла на себе груз, непосильный для её юного возраста. Её движения, обычно плавные и грациозные, иногда становились резкими, нервными, выдавая скрытое напряжение. Лицо, обрамленное тёмными густыми волосами, казалось бледным, почти неживым, словно её кровь текла медленнее, чем у других. Большие серые глаза, которые могли бы пленить своей красотой, теперь смотрели на мир настороженно, словно выискивая признаки опасности. Взгляд её был проницательным, острым, способным заметить мельчайшие детали, которые оставались незамеченными другими.

Она была молчаливой и сдержанной, предпочитая наблюдать, а не участвовать. Её голос звучал тихо, почти шёпотом, словно она боялась нарушить тишину, привлечь к себе лишнее внимание. В ней чувствовалась какая-то внутренняя замкнутость, словно она ограждала себя от внешнего мира невидимым щитом. Она редко улыбалась, а когда улыбалась, казалось, что улыбка не трогает её глаз, что это лишь маска, скрывающая истинные чувства.

Её руки, обычно занятые тяжёлой работой по дому, отличались какой-то странной грацией. Пальцы были длинными, тонкими, словно созданными не для грубого труда, а для чего-то более изящного. Она любила проводить время в одиночестве, бродить по окрестным лесам, собирать травы и цветы. Говорили, что она знает язык растений, понимает их тайные послания.

В ней было что-то неземное, что-то потустороннее, что одновременно притягивало и отталкивало. Она казалась загадкой, которую невозможно разгадать, тайной, которую лучше не трогать. Она была словно предупреждение, словно знак, указывающий на то, что в этом мире есть вещи, о которых лучше не знать.

София Грубер:

Два года спустя, в 1889 году, в доме снова раздался крик новорождённой – Цецилия родила вторую дочь, Софию. В первые дни дом был полон радости, но вместе с ней в воздухе словно витало смутное беспокойство, неясное предчувствие беды. София казалась слишком хрупкой, слишком беззащитной перед мрачными силами, которые, казалось, окружали Хинтеркайфек.

Ей не суждено было прожить долго. София ушла из этого мира в возрасте двух лет, словно злой дух похитил её душу, оставив лишь бездыханное тело. Болезнь, окутанная тайной, словно спустилась из окрестных лесов, скрутила её хрупкое тельце, лишила дыхания.

Детская смертность в те времена, словно ненасытный жнец, хозяйничала на баварских землях, и ни один дом не мог чувствовать себя в безопасности. Каждый рождавшийся ребёнок появлялся на свет с клеймом уязвимости, словно тонкий росток, которому предстояло пробиться сквозь каменистую почву. И мало кому это удавалось. Сыпной тиф, дифтерия, корь, сКлаусатина – названия этих болезней звучали как зловещие заклинания, обрекающие младенцев и детей на мучительную смерть. Не было прививок, не было эффективных лекарств, только молитвы и отвары трав, которые чаще приносили утешение, чем исцеление. Плохая гигиена была повсюду: грязная вода из колодцев, скученность в тесных избах, где зимой собирались и люди, и скот, отсутствие элементарных знаний о микробах и инфекциях. Болезни распространялись как лесной пожар, охватывая целые деревни. Матери с ужасом наблюдали, как их дети угасают на глазах, как их тела покрываются сыпью, как их душит кашель. Они вытирали им пот со лба, шептали молитвы, надеялись на чудо, но чудеса случались редко. Даже если ребёнок выживал после тяжёлой болезни, он оставался слабым и беззащитным перед другими опасностями: голодом, нехваткой тёплой одежды, тяжёлым трудом, который начинался с пяти-шести лет. Многие дети просто не доживали до совершеннолетия, унося с собой нереализованные мечты и несбывшиеся надежды. На кладбищах за околицей деревень детские могилы занимали целые ряды – безликие холмики, покрытые травой и полевыми цветами, печальное напоминание о том, как хрупка и коротка была жизнь в те времена.

Смерть ребёнка стала ещё одним ударом для Цецилии, хотя внешне она перенесла это молча и без слёз. Потеря, безусловно, оставила свой след, но вряд ли кто-то заметил это за её привычной покорностью и смирением. В суровых реалиях жизни на ферме, где каждый день был борьбой за выживание, для долгой скорби просто не было места. Нужно было работать, чтобы выжить, и Цецилия продолжала выполнять свои обязанности, как будто ничего не случилось. Но что творилось в её душе, оставалось тайной.

Глава 6

Земля и кровь

1910-1914 годы

Земля в те времена была не просто капиталом, она была краеугольным камнем жизни, источником средств к существованию и социального статуса. Вокруг владения землёй всегда плелись интриги, возникали конфликты, решались судьбы. Ферма Хинтеркайфек не была исключением.

В 1885 году, когда решался вопрос о правопреемстве на ферму, документы были оформлены на Цецилию Старшую. Это соответствовало давней традиции, распространённой в баварских крестьянских семьях: земля, как правило, передавалась по наследству по женской линии. Такое правило существовало не из-за феминистских убеждений, а из прагматичных соображений. Считалось, что женщины более привязаны к земле, к домашнему очагу и, следовательно, лучше смогут сохранить целостность хозяйства, не разделяя его между многочисленными наследниками мужского пола.

Однако после замужества Цецилии Старшей в 1886 году её муж Андреас Грубер закономерно стал совладельцем фермы. Это было вполне обычным делом. Муж, вступая в брак, брал на себя обязательства по ведению хозяйства, помощи жене в управлении землёй, а также обеспечению семьи. Взамен он получал право на часть прибыли, право голоса при принятии важных решений, касающихся фермы, и, что немаловажно, определённый социальный статус.

Андреас Грубер был совладельцем фермы Хинтеркайфек на протяжении почти тридцати лет, вплоть до 1914 года. За это время он, несомненно, сыграл значительную роль в развитии хозяйства, принимая решения, участвуя в полевых работах и взаимодействуя с местными жителями.

Впрочем, работа на ферме никогда не была лёгкой, и порой даже крепкой крестьянской семье требовалась помощь со стороны. Особенно это касалось периодов посевных работ и сбора урожая. В такие моменты без наёмных работников было практически не обойтись.

В те времена многие искали заработка, но далеко не каждый был готов мириться со скверным характером Андреаса Грубера. Ферма Хинтеркайфек пользовалась дурной славой, и поэтому наёмные работники здесь долго не задерживались. Они появлялись лишь на сезон, чтобы выполнить самую тяжёлую работу, а затем спешили покинуть это неспокойное место.

В холодное время года, когда основные полевые работы заканчивались, необходимость в сезонных рабочих отпадала. Члены семьи справлялись с текущими делами самостоятельно. Единственным исключением была горничная. Цецилия из-за возраста и болезней уже не могла справляться со всеми домашними обязанностями, поэтому на ферме постоянно жила женщина, которая помогала по хозяйству.

После 1914 года единоличное владение перешло к их дочери Виктории. К тому времени Виктории было уже 35 лет. Хозяйкой официально считалась Виктория Грубер, судьбу которой уже тогда можно было назвать непростой.

Виктория, девушка, как её описывали, скромная и миловидная, была вынуждена нести бремя дурной репутации своего отца Андреаса. Жители окрестностей воспринимали её в первую очередь как владелицу земли, «богатую наследницу». К сожалению, это часто привлекало к ней не самых честных людей.

В апреле 1914 года Виктория Грубер, дочь владельцев фермы Хинтеркайфек Андреаса и Цецилии, вышла замуж за крестьянина Клауса Бриэля.

И хотя на первый взгляд это казалось обычным союзом, многие в деревне шептались, что Клаус руководствовался скорее корыстными мотивами. Возможно, он надеялся поправить своё шаткое финансовое положение, женившись на дочери зажиточных фермеров. К сожалению, такие браки по расчёту были не редкостью в те времена, особенно в сельской местности, где земля и богатство имели огромное значение.

За месяц до венчания, словно предчувствуя неладное, родители Виктории приняли важное решение. Они переписали на дочь право владения большей частью своего имущества. Возможно, этот шаг был продиктован заботой о будущем Виктории, желанием обеспечить ей хоть какую-то защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Так, после заключения брака три четверти Хинтеркайфека официально перешли во владение Виктории, а оставшаяся четверть отошла Клаусу, её мужу.

Клаус, движимый, вероятно, искренним желанием создать крепкую семью и внести свой вклад в общее дело, воспринял новый статус с энтузиазмом. Он переехал в дом жены, на ферму Хинтеркайфек, и, засучив рукава, принялся работать на благо хутора. Он усердно трудился в поле, помогал по хозяйству, стараясь доказать свою состоятельность и полезность. Вероятно, ему хотелось заслужить уважение Виктории и её родителей, стать полноправным членом семьи Груберов. Он наивно полагал, что трудолюбие и преданность помогут ему завоевать их сердца и создать прочный фундамент для будущего брака. Он ещё не знал, что истинная причина проблем крылась не в его недостатке трудолюбия, а в тёмных тайнах, скрытых в стенах фермы Хинтеркайфек.

В деревне о браке Виктории и Клауса говорили немного, да и то шёпотом, словно боялись спугнуть и без того хрупкое подобие семейного счастья.

«Виктория, конечно, женщина видная, но Клаусу, мне кажется, нужна была хозяйка в дом, а не жена по любви», – судачила старая фрау Шмидт, сидя на завалинке и лузгая семечки. Другие, более наблюдательные, замечали: «Видела я их как-то на ярмарке. Шли рядом, как чужие. Ни словом не перемолвятся, ни взглядом не обменяются». Шептались и о том, что Клаус долго не соглашался на этот брак. «Бедная Виктория! Думала, хоть в Клаусе опору найдёт, а он только землю её и любит», – сочувствовала ей сердобольная Гретхен.