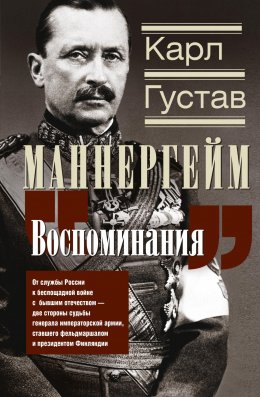

Воспоминания. От службы России к беспощадной войне с бывшим отечеством – две стороны судьбы генерала императорской армии, ставшего фельдмаршалом и президентом Финляндии

The Memoirs of marshal

MANNERHEIM

© Перевод, «Центрполиграф», 2025

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025

Предисловие

Задолго до двух войн, которые с 1939 по 1945 год в рамках Второй мировой пришлось вести финскому народу, друзья несколько раз уговаривали меня написать мемуары. Меня убеждали, что часть моей жизни, предшествовавшая моему выступлению в качестве главнокомандующего в Освободительной войне, мало известна моим соотечественникам, в особенности молодому поколению. Также подчеркивалось, что мой рассказ о событиях 1918 года и последующего периода будет полезен для дополнения и исправления версий, появившихся в других источниках.

Признавая возможную правоту этих аргументов, я чисто практически затруднялся удовлетворить этот запрос, поскольку о тридцатилетней службе в Русской императорской армии у меня были лишь самые элементарные записи, кроме полных дневников двухлетней экспедиции в Центральную Азию и Китай в 1906—1908 годах, а во время Освободительной войны 1918 года и в последовавший сразу после нее период калейдоскопической смены событий мне было не до дневника. После того как в 1931 году президент Свинхувуд назначил меня председателем Совета обороны – должность, повлекшая обязанности Верховного главнокомандующего на войне, возможностей для написания мемуаров у меня было еще меньше.

Я считаю, что сделал все, что мог, чтобы избежать втягивания страны в войну. Когда мои усилия провалились, мне пришлось встать во главе вооруженных сил, которые, несмотря на все мои старания, были оснащены гораздо хуже, чем должны и могли бы, но благодаря патриотическому самопожертвованию, мужеству и воинским качествам мы смогли оказать чрезвычайно могущественному агрессору сопротивление, сила и упорство которого поразили весь мир. Однако в результате короткой Зимней войны, в ходе которой Финляндия с честью сражалась за свободу и безопасность Севера, и последовавшего вооруженного мира Финляндия была втянута в водоворот высокой политики, из которого не смогла выбраться.

В новой войне, продлившейся четыре лета и три зимы, мы были лишены моральной и материальной поддержки Скандинавии и Запада, столь значительной во время Зимней войны. Но Германия, которая в 1939 году предоставила нашему противнику полную свободу действий для нашего уничтожения, сочла, что в ее интересах поддержать нас в этой войне, которая на самом деле была продолжением первой. Тем не менее сражались мы не за Германию или ее идеологию, а за наше собственное правое дело.

Благодаря великолепным качествам финских солдат, в сочетании с превосходным оснащением и улучшившейся военно-политической обстановкой, армия летом 1941 года смогла восстановить наши исторические границы и перенести оборону на территорию противника. После этого встал вопрос о том, чтобы продержаться и дождаться того часа, когда Финляндия сможет выйти из войны с наименьшим риском для жизни и свободы. До тех пор, пока военное положение гитлеровской империи оставалось неизменным, а Финляндия зависела от поставок из Германии, смена фронта, подразумевавшая мир с нашим противником, означала бы войну с Германией и немедленную оккупацию Северной Финляндии с неисчислимыми потерями.

То, что после более чем трехлетней борьбы мы в конце концов добились мира без потери национальной независимости, произошло благодаря нашим вооруженным силам. Хотя враг все же прорвал наши позиции превосходящими силами, армия снова поднялась, остановила лавину и дала шанс дипломатии. И в августе 1944 года я во второй раз взвалил на свои плечи бремя главы государства по выводу страны из войны.

Когда девятнадцать месяцев спустя я ушел с поста президента республики, чтобы насладиться столь необходимым накануне восьмидесятилетия отдыхом, смог написать о событиях, так глубоко повлиявших на судьбу моей страны.

Часть первая

1882—1930 годы

Глава 1

От кадета до полковника

Поворотный момент в моей жизни. – Кадет Кавалерийского корпуса в Петербурге. – Моя первая полковая служба. – Десять лет в Кавалергардском полку. – Коронация в Москве в 1896 году. – Новое командование и повышения по службе

Рассказ о моей службе в Русской императорской армии следует начать с эпизода, оказавшего решающее влияние на мою жизнь. Я имею в виду мое увольнение из Финляндского кадетского корпуса и поступление в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Во время унии с Россией Финляндии разрешалось содержать собственную небольшую армию, офицеры которой проходили военную подготовку в училище Финляндского кадетского корпуса в Хамине. Это заведение, традиции которого восходят к шведским временам, пользовалось высокой репутацией, а число его бывших учащихся, отличившихся на службе своей стране, впечатляет. Некоторые после получения степени бакалавра выбрали гражданскую работу, но большинство, пройдя трехлетний курс обучения, получало чины в финской или, по желанию, в Русской императорской армии, где многие бывшие кадеты дослужились до высших командных должностей. Я вступил в кадетский корпус вскоре после пятнадцатилетия в 1882 году. Я был первым за три поколения Маннергеймов, выбравшим военную карьеру, тогда как в XVIII веке практически все мужчины в моей семье были солдатами. Обучение в кадетском корпусе отличали упорный труд и железная дисциплина, а за каждое упущение сурово наказывали, как правило, сокращением отпуска. Кроме того, младшие кадеты в отношении дисциплины подчинялись состоящему из учеников старших классов суду, уполномоченному назначать наказания. У каждого младшего кадета был «опекун», в чьи обязанности входило наблюдение за его учебой и поведением в целом. Тем не менее дух братства был превосходным, а завязавшаяся в Хамине дружба – прочной.

Все же следует признать, что изоляция финской армии и, как следствие, кадетского корпуса отрицательно сказывалась на обучении. Продвижение по службе преподавателей и инструкторов шло медленно, и среди них было много оригиналов. В течение многих лет директором школы был генерал Неовиус, выходец из удивительно одаренной семьи. Он был прекрасным педагогом и администратором, но как-то не походил на солдата. В 1885 году его сменил генерал Карл Энкель, жесткий и непреклонный воин, который во время Русско-турецкой войны получил высокие награды в штабе генерала Скобелева. Вскоре он создал в корпусе новую атмосферу. Что касается меня, то воспитательные методы нового командира привели к тому, что я был «заперт в казарме» на целых два семестра из-за мелких нарушений правил, которые в наши дни сочли бы весьма тривиальными и, скорее всего, проигнорировали бы. В конце концов я взбунтовался и однажды ночью 1886 года, положив под одеяло скатанную шинель, считая, что создал сносную себе замену, ушел в самоволку. В ту ночь я ночевал у жившего неподалеку друга-нотариуса. Именно там, на импровизированной койке, на прикроватном столике подле которой стоял стакан молока, меня на следующее утро разбудил корпусной сержант и доставил обратно в казарму. «Куклу» в моей постели обнаружили, и она вызвала большую сенсацию среди моих товарищей-курсантов.

Сорок восемь часов спустя мне, не дав возможности объяснить свое поведение, коротко сообщили, что я больше не состою в корпусе. Но я был готов к худшему и составил план. Прощаясь со своими товарищами-кадетами, я заявил им, что уезжаю в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Николаевское кавалерийское училище и стать офицером Кавалергардского полка. Мое заявление вызвало всеобщее веселье. Разумеется, все хорошо знали, как трудно получить назначение в этот знаменитый первый в российской императорской гвардии полк, – его шефом была сама императрица, а в офицеры зачислялись лучшие из лучших. Тем не менее я наслаждался изумлением друзей и их смехом, ибо в действительности мои амбиции не были столь велики. На самом деле я хотел стать моряком. Лишь позже, когда друг моего отца убедил меня завершить учебу, получить школьный аттестат и отказаться от мечты о море, я принял сказанные в шутку слова всерьез.

Об этом тривиальном эпизоде я рассказал в таких подробностях единственно потому, что наказание подстегнуло мое стремление доказать, что, несмотря на эту злополучную выходку, в глубине души я был хорошим солдатом. Сам того не осознавая, я сделал шаг, имевший огромное значение для моего будущего: из узких перспектив, предоставляемых моей страной, я вышел в широкий мир.

Мое патриотическое чувство никак не восставало, поскольку в ту пору отношения России и автономного Великого княжества Финляндского были прекрасными. Это было связано с доверием, которое после унии Финляндии с Россией внушил либеральный режим царя Александра I. Своим клятвенным обещанием конституции в 1809 году и благородным жестом возвращения Финляндии аннексированной после тяжелой и кровопролитной войны Петром Великим Выборгской провинции он покорил сердца своих новых подданных. Его преемники продолжали держать его слово, и доверие Финляндии пошатнулось позже, когда под давлением русского националистического движения его нарушил Николай I. С момента этого перелома в моей карьере прошло более тридцати лет, когда судьба подарила мне самую полную из всех мыслимых реабилитаций. В 1918 году мой уважаемый бывший начальник генерал Энкель пригласил меня стать почетным членом Клуба старых кадетов.

Обязательным условием для поступления в Николаевское кавалерийское училище был аттестат о полном среднем образовании, и после года упорного труда в 1887 году я получил его. Но, конечно, требовалось хорошо владеть русским. Это сложный язык, совершенно отличный от шведского и финского, в Финляндском кадетском корпусе его преподавали, но неудовлетворительно. Дабы усовершенствовать русский, я отправился пожить у дальнего родственника, возглавлявшего важный промышленный концерн в Харькове.

Благодаря приятному и культурному преподавателю, казачьему капитану, я к концу года весьма свободно говорил по-русски.

После покинутого мной скромного заведения Николаевское кавалерийское училище произвело на меня большое впечатление своими пропорциями и благородной архитектурой. Александр III упростил кадетскую форму: черный китель с красным воротником и золотыми шевронами, синие с красным лампасом бриджи, высокие кавалерийские сапоги и черная меховая шапка с красной тульей. Как и в большинстве военных учебных заведений, там царили запреты, никак, впрочем, не затрагивавшие свободных и неформальных отношений учащихся. Так, по неписаному правилу, «паразиты», как звали младших кадетов, не имели права пользоваться той же лестницей, что старшие, «господа корнеты». Дисциплина, насколько это представимо, была даже строже, чем в Финляндском кадетском корпусе. Среди преподавателей было несколько замечательных людей. Одним из тех, кого я вспоминаю с большой благодарностью, был полковник Алексеев, серьезный и скромный, во время Первой мировой войны ставший начальником Ставки императора-главнокомандующего. Училище возглавлял генерал Бильдеринг, добрый и культурный офицер, в его армии я служил во время Русско-японской войны. При больших ресурсах и возможностях практических занятий обучение было поставлено куда рациональнее и эффективнее, чем в Финляндском кадетском корпусе. Училище часто принимало участие в крупных учениях Петербургского гарнизона.

Хотя увольнения не были щедрыми, я сделал все, что мог, чтобы поближе познакомиться с великим городом и его окрестностями. Нева представляла собой прекрасное зрелище, с ее внушительными мостами, каналами и набережными, окруженными великолепными дворцами, среди которых резиденция императора, Зимний дворец, была самой величественной. Напротив, на невском острове, – Петропавловская крепость, с ее мрачными гранитными стенами и казематами, и церковь, где со времен Петра Великого, основателя Петербурга, покоились императоры. Как ни странно, политзаключенные содержались в камерах в казематах в непосредственной близости от императорских могил. Петербург, с его изысканными открытыми площадями, широкими панорамами и превосходными улицами, был красивым и значительным городом. Мало в какой столице мира есть такая прекрасная магистраль, как Невский проспект, с великолепными зданиями, Казанским собором, Аничковым дворцом и многими другими. Невский, как его принято называть, пересекала Морская улица, улица самых фешенебельных особняков и лучших магазинов. В целом благодаря своей во многом нео-греческой архитектуре Петербург не производил впечатления типичного русского города.

Несмотря на некоторые лингвистические проблемы, учился я неплохо. Осенью 1889 года из училища я вышел в числе полудюжины первых кадетов из ста.

При получении офицерского звания меня ждало разочарование. В кавалергарды меня приняли, но в гвардии не оказалось вакансий, и меня направили в 15-й Александрийский драгунский полк. Дислоцировался он у немецкой границы, в польском городе Калиш. Сплошь на вороных лошадях, драгуны звались «гусары смерти» в память о гусарском прошлом полка, от которого в их форме остался черный с серебряным галуном гусарский доломан. Моему романтическому юношескому воображению это понравилось, и я не возражал против пребывания в Польше, куда потом всегда с удовольствием возвращался. Чем ближе я узнавал поляков, тем больше они мне нравились, и с ними я чувствовал себя как дома.

Жизнь в небольшом пограничном гарнизоне была однообразна, и вне службы мало что могло заинтересовать или развлечь. Тем не менее кони у нас были хорошие, а поскольку из-за близости к границе полк был укомплектован полностью, работы для тех, кто относился к своим обязанностям серьезно, хватало. К их числу принадлежал и я, а на взгляд командира моего эскадрона, даже с перебором. Командирам эскадронов в ту пору выделяли фиксированную сумму на закупку фуража у выбранных по собственному усмотрению торговцев. Чем меньше лошади скакали, тем меньше им, разумеется, требовалось корма. Между эскадронным и мной завязалось дружеское соперничество, и вскоре я понял, почему я все чаще получаю от него приглашение отобедать.

Я познакомился с жизнью основной массы войск великой русской армии, разбросанных по обширным территориям империи, жизнью, весьма отличной от жизни гвардейских полков и гарнизонов в больших городах. Я узнал и научился ценить многие качества русского солдата. Он послушен, исполнителен, а при справедливом обращении становился преданным своим офицерам. Так продолжалось до тех пор, пока революция и ее искушения, перед которыми простой человек не смог устоять, не разрушили дисциплину.

После года службы в Александрийском драгунском полку я получил долгожданную новость о переводе в Кавалергардский полк. Я, конечно, был рад, что сбылась моя юношеская мечта, а также что буду жить в Петербурге, имея возможность наслаждаться всеми прелестями, которые подобный город предлагает молодому офицеру. Однако товарищей по драгунскому полку и интересную работу с новобранцами и лошадьми в нашем лихом 2-м эскадроне я оставил не без сожаления. Удовольствия добавляла мне мысль, что я приближаюсь к родине, при тогдашнем плохом сообщении дорога от западной границы Польши до Финляндии была долгой, тем более что ближайшая к нам железнодорожная станция находилась в 70 милях.

В Кавалергардском полку мне поручили заниматься обучением богатырского вида новобранцев первого эскадрона. В определенные дни работа в манеже начиналась в 6 утра. После полуденного обеда в столовой, к которому являлись все офицеры, тренировки продолжались до 4—5 часов, а далее шло свободное время. Регулярно устраивались полковые обеды, на которые приходили старые офицеры. После Русско-японской войны на обедах гвардейских полков часто присутствовал его величество император. Как бывший кавалергард, я несколько раз на них оказывался, и меня поразила его простота и отсутствие надменности в компании своих офицеров.

Кавалергардская служба сильно отличалась от той, к которой я привык в драгунском полку. Наши казармы располагались в центре города, и учения эскадронов на открытой местности удавалось проводить нечасто. Мне не хватало наших польских тренировок на пересеченной местности, и я любил маневры в Царском Селе, которые начались в мае и продолжались все лето. В Царское Село часто привозили иностранных монархов и государственных деятелей, и в их честь устраивались грандиозные парады и маневры. Апогеем были значимые ежегодные скачки, на которых присутствовало высшее командование и военные атташе.

Зимой нам иногда выпадала честь нести караул в Зимнем дворце. Несомненно, положенная в таких случаях историческая форма во многом способствовала ощущению близкого соприкосновения с русской историей. Мы носили белый китель с серебряным воротником и шевронами, короткие белые лосины оленьей кожи, натягивавшиеся мокрыми на голое тело, и лакированные ботфорты, в которых было очень неудобно сидеть. Поверх кителя надевался алый супервест с вышитым орденом Святого Андрея Первозванного. Все это великолепие венчал шлем с императорским гербом – двуглавым орлом. Мы его звали «голубем». После двадцати четырех часов караульной службы в этом облачении переодевались мы с облегчением.

Но Зимний дворец предлагал офицерам-кавалергардам другие, более приятные впечатления. Нас приглашали на большие приемы, так называемые концерты-балы, и устраивавшийся ежегодно большой бал, где за ужином собирались несколько тысяч гостей их величеств. Раз в год шеф нашего полка, императрица Мария Федоровна, в присутствии супруга, императора Александра III, принимала своих офицеров. Императрица, дочь датского короля Кристиана IX, всегда проявляла большой интерес к Финляндии, и мы, финны, ласково называли ее принцессой Дагмар – ее скандинавским крестильным именем. В 1920-х годах я несколько раз проездом останавливался в Копенгагене, где императрица провела последние годы жизни. У меня была возможность засвидетельствовать почтение бывшему шефу полка.

Я часто принимал участие в соревнованиях по конкуру, которые зимой проводились в огромном Михайловском манеже, предназначенном для смотра целого полка. На этих конных состязаниях часто присутствовали члены императорской семьи. Императрице особенно нравились устраиваемые офицерами Кавалергардского полка «карусели». Мой друг князь Белозерский привез из Франции увлечение поло и открыл на расположенном в устье Невы Крестовском острове, где у его отца был великолепный особняк, поло-клуб. Этой увлекательной игре я посвящал всякую свободную минуту. Поло-клуб сделался очень модным великосветским местом, и по его прекрасному парку часто катался верхом один из выдающихся людей империи – министр финансов граф Витте. Летом и зимой полк устраивал в окрестностях Петербурга охоты на оленей с приманкой. Последняя была на английский манер.

В веселом и гостеприимном Петербурге было нетрудно завести друзей, и днем и вечером молодой офицер блестящего полка редко скучал. Независимо от того, хотелось тебе развлечься или ты настроен более серьезно, ресурсы Петербурга были практически неисчерпаемы. Бурный экономический рост 1890-х годов также привел к возрождению искусства. Любители музыки и драматического искусства могли услышать и увидеть в Петербурге величайших мировых артистов, и, конечно, был знаменитый Русский балет с его несравненными балеринами и танцовщицами. В городе был постоянный французский театр, а итальянская оперная труппа часто давала гастрольные представления.

Что касается моей личной жизни в то время, то в 1892 году я женился на мадемуазель Анастасии Араповой, дочери покойного генерала Николая Арапова, генерала царской свиты (почетный титул) и бывшего офицера-кавалергарда.

Пасха, праздник любви и братства, выявляла все лучшее, что было в щедром русском характере, и каждый, начиная с царя, одаривал ближних подарками по своему достатку. Конечно, следовал поток приказов и назначений. В городах все окна были освещены, все спешили навестить друзей и знакомых. Целую неделю звонили церковные колокола, улицы были запружены быстроходными экипажами, а у входов в аристократические особняки стояли привратники в великолепных ливреях, держащие свои служебные бунчуки. В течение всей недели был день открытых дверей, хозяин и хозяйка принимали гостей в столовой.

Празднование Пасхи, важнейшего праздника глубоко религиозного русского народа, производило на постороннего незабываемое впечатление. Ему предшествовал семинедельный пост. Кульминацией торжеств было полуночное богослужение в Пасхальную ночь, когда возглашалось о воскресении Христовом, а верующие с восковыми свечами совершали крестный ход. По старинному русскому обычаю, троекратно целовали друг друга в щеку. Священникам для благословения несли традиционные пасхальные яства – пасху, кулич и яйца, после чего совершалась литургия. Пели хоры мужчин и мальчиков. Таких басов за пределами России я никогда не слышал. Все – от высших до низших чинов – одевали самое лучшее: офицеры в парадной форме и дамы в нарядных туалетах.

В конце 1894 года умер сильный монарх, император Александр III, а год спустя в Москве состоялась коронация Николая II и императрицы Александры Федоровны, куда кавалергардам приказали прибыть на целый месяц.

За несколько дней до коронации императорская чета покинула Петровский дворец, чтобы торжественно въехать в Кремль. Перед царем, восседавшим на коне и окруженным блестящей свитой, ехал первый эскадрон кавалергардов, в котором я исполнял обязанности командира первого взвода. Обе императрицы ехали каждая в своей карете, запряженной восьмеркой, а за ними следовал кортеж примерно из двадцати карет, запряженных шестерками или четверками лошадей. Расположенные вдоль маршрута шествия платформы заполняли зрители в церемониальных нарядах: мужчины – в парадной форме или вечерней одежде, по обычаю того времени, а женщины – в самых лучших туалетах. Великолепие было неописуемое.

То же можно сказать и о коронации, самой изнурительной церемонии, в которой мне когда-либо доводилось участвовать. Я был одним из четырех офицеров Кавалергардского полка, которые вместе с высшими сановниками выстроились вдоль широких ступеней, ведущих от главного зала Успенского собора к двум тронам на возвышении. Воздух был насыщен благовониями, а мы, с тяжелой кавалерийской саблей в одной руке и увенчанным имперским орлом шлемом в другой, стояли навытяжку с девяти утра до половины второго, когда коронация закончилась и процессия направилась к императорскому дворцу. В коронационном облачении из горностая и золотой парчи, с императорской короной на голове, император выступал под балдахином, который несли высшие чины империи, а спереди и сзади по двое шли четыре офицера-кавалергарда с саблями наголо.

Все еще облаченные в тяжелые коронационные одежды, император и императрица отправились на традиционную трапезу, на которую мне удалось мельком взглянуть. Она проходила в древней Грановитой палате. В прекрасном банкетном зале для императорской четы и вдовствующей императрицы на возвышении был накрыт стол. Им прислуживали высшие придворные сановники, в основном пожилые, они дрожащими руками несли еду и вино к императорскому столу, сопровождаемые по бокам офицерами-кавалергардами с саблями наголо. По этикету придворные сановники обязаны покидать зал, пятясь задом, что на отполированном до блеска паркетном полу было непросто. На церемонии звучало музыкальное сопровождение в исполнении артистов с мировым именем.

Однако эпилог торжественных коронационных церемоний оказался мрачный. Через несколько дней после коронации кавалергардов подняли по тревоге и приказали как можно быстрее проследовать на Брестский вокзал. Мы проскакали галопом практически всю Москву и, едва подъехав к месту назначения на взмыленных лошадях, увидели, как мимо, бледные и серьезные, проследовали император и императрица, а за ними – многочисленные кареты императорской свиты. Мы не могли понять, что все это значит, но, судя по выражениям лиц молчаливой толпы, явно произошло что-то очень серьезное. Объяснилось все быстро, когда за нами проехала колонна телег. Они были накрыты брезентом, из-под которого торчала то безжизненная рука, то нога. В телегах лежали тела жертв Ходынского поля, полигона, где незадолго до этого произошла ужасная катастрофа. Толпа устремилась к палаткам, где бесплатно раздавали прохладительные напитки и мелкие сувениры, и началась давка. Множество людей упали в траншеи, прикрытые лишь несплоченными досками, и были затоптаны до смерти. Говорили, что погибло около двух тысяч человек. Эту трагедию восприняли как дурное предзнаменование и сравнили с катастрофическим фейерверком на церемонии, связанной с помолвкой дофина и Марии-Антуанетты.

Когда в 1901 году командир гвардейского Кавалергардского полка генерал фон Грюнвальд был назначен обер-шталмейстером, он предложил мне интересную должность под своим началом. Хотя я был очень счастлив в Кавалергардском полку, но не мог устоять перед искушением полностью посвятить себя своему главному увлечению – лошадям, а в императорских конюшнях их было более тысячи. Кроме того, полковничье жалованье и квартира в самом фешенебельном районе Петербурга были соблазном для молодого офицера с небольшими личными средствами. Еще одним фактором, побудившим меня согласиться на эту должность, были командировки, дававшиеся мне для закупки лошадей. Эти поездки, одновременно поучительные и интересные, привели меня в Германию, Австро-Венгрию, Францию, Бельгию и Англию. В одном из венгерских конезаводов, которые я посетил, мой брат приобрел лошадей для своего шведского конезавода. Любовь к лошадям у всех нас в крови.

Во время одной из таких поездок в Германию я получил первую серьезную травму. Прусский шталмейстер граф фон Ведель пригласил меня осмотреть императорские конюшни в Потсдаме, где одна из императорских лошадей взбрыкнула и сломала мне колено. Личный врач императора профессор Бергман с серьезным видом покачал головой. Коленная чашечка была сломана в пяти местах, и колено оставалось неподвижным. Он утешил меня, сказав, что, даже если мне будет трудно командовать эскадроном, я смогу командовать полком и что ничто не помешает мне стать выдающимся генералом. Ну а для меня это означало два месяца пребывания в постели, после чего благодаря массажу и упражнениям колено более или менее пришло в норму. Если имеешь дело с лошадьми, такие травмы неизбежны, но эта, безусловно, была худшей из тринадцати случаев, когда я ломал пару костей.

За несколько дней до моего отъезда из Берлина я был приглашен на обед к императорской семье. Очаровательное обхождение императора Вильгельма II с таким младшим офицером, как я, а также его веселый нрав произвели на меня большое впечатление. Тогда же я имел честь познакомиться и с императрицей. Как раз перед тем, как двери в столовую распахнулись, вошла императрица, сопровождаемая придворной дамой, на которой, в соответствии с этикетом, была длинная черная вуаль. Император поддерживал оживленную беседу, что не мешало ему быстро есть. Как только он заканчивал блюдо, все тарелки убирались.

У меня никогда не было намерения отказываться от военной карьеры, и, получив в 1903 году звание капитана, я подал прошение о разрешении вернуться в армию. Кавалергардский полк вряд ли мог предложить мне какой-либо новый опыт, и поэтому я попросил направить меня в Офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Там меня назначили командиром так называемого образцового эскадрона, должность давала определенную независимость, а также жалованье и привилегии командира полка.

Начальником школы, где офицеры проходили как техническую, так и тактическую подготовку, был уже известный генерал от кавалерии Брусилов, которому в Первую мировую войну суждено было одержать много побед как командующему армией. Начальником он был проницательным и суровым, но научил нас многому ценному. Его тактические упражнения как в школе, так и в полевых условиях были в своем роде образцовыми и вызывали большой интерес, также я был рад снова встретиться с моим бывшим учителем, одним из величайших авторитетов в области современного конного спорта Джеймсом Филлисом, работавшим в ту пору в школе.

Мою службу прервало начало Русско-японской войны, на которую я пошел добровольцем[1]. Генерал Брусилов этого решения не одобрял, считая, что нет никакой нужды участвовать в столь незначительной драке. Он убеждал меня передумать и готовиться к более крупной войне, которая вскоре разразится и может перерасти в мировую. Но я его уговорам не поддался. Тем не менее прошло немало времени, прежде чем военная машина сработала, и в феврале 1904 года, через полгода после начала войны, я ушел на фронт подполковником Нежинского гусарского полка.

Глава 2

Русско-японская война 1904—1905 годов

Русско-японская война. – Революция 1905 года и ее последствия в Финляндии. – Последняя встреча четырех сословий

Хотя для русского народа начало войны стало полной неожиданностью, оно было логическим итогом цепочки событий, о которых стоит вспомнить, поскольку они помогают лучше понять современное соперничество между великими державами и в особенности последовательные попытки России и Японии включить богатейшие территории Дальнего Востока в свои сферы влияния за счет Китая.

В конце 1880-х годов Россия, внешней политикой которой тогда руководил князь Лобанов-Ростовский, сыграла стабилизирующую роль в Европе и на Дальнем Востоке. Столкнувшись с угрожающей экспансией Японии, которая уже достигла Южной Маньчжурии, Россия при поддержке Франции и Германии настаивала на восстановлении суверенитета Китая в Маньчжурии и в конце концов добилась этого. Японские войска были вынуждены оставить страну и отступить в Корею. Наградой России стала концессия на строительство и эксплуатацию так называемой Китайско-Восточной железной дороги, проходящей через Маньчжурию и соединявшую Сибирь с Владивостоком. Однако при преемнике Лобанова-Ростовского графе Муравьеве в политике России произошел полный разворот.

В 1898 году Китай был вынужден предоставить России в аренду сроком на двадцать пять лет военно-морскую базу Порт-Артур, конечную станцию Южно-Маньчжурской железной дороги, а кроме того, согласиться на соединение этой железной дороги с новой Китайско-Восточной железной дорогой. Реакция Китая на это нарушение его суверенитета выразилась в Боксерском восстании в 1900 году, которое, однако, было направлено против всех иностранных государств. Подавление этого восстания дало России возможность оккупировать всю Маньчжурию. Япония согласилась эвакуироваться из Маньчжурии поэтапно, но, когда от нее потребовали выполнения этого обещания, у Японии появились все основания опасаться дальнейшего продвижения России в направлении Кореи. Кризис обострялся с каждым годом. Но ни протесты Японии, ни тот факт, что Англия, опасаясь российской агрессии в направлении Индии, в 1902 году заключила союз с Японией, всерьез не рассматривались. Россия вполне полагалась на стабильность, которая, как считалось, была достигнута благодаря легким дипломатическим успехам последних лет.

В конце декабря 1903 года японский посол представил ноту, в которой были повторены предыдущие предложения Японии о разделе сфер интересов на Дальнем Востоке: Маньчжурия – России, Корея – Японии. Ответ был запрошен не позднее 7 января. Шли недели, и в Токио росло нетерпение. Российская нота была готова только в феврале, и, вероятно, она была такого характера, что после ее получения у Японии не было ни необходимости, ни морального права прибегать к оружию.

Следует, однако, признать, что этот примирительный ответ последовал только после особенно высокомерного отношения к японским демаршам. До того как был представлен российский ответ, японский посол, вероятно прекрасно понимая его суть, отбыл в Германию. Япония приняла решение о военных действиях, и в ночь на 9 февраля 1904 года без какого-либо предварительного объявления войны японцы атаковали и вывели из строя русскую эскадру в Порт-Артуре. Переброска японских войск на материк могла проходить беспрепятственно, а русские гарнизоны в Маньчжурии были слишком слабы, чтобы угрожать японскому плацдарму в Корее.

Вскоре после этого другая катастрофа окончательно уничтожила русский Тихоокеанский флот как имеющий какое-либо значение фактор. Флагманский корабль адмирала Макарова «Петропавловск» подорвался на мине и затонул вместе с лучшим моряком России и тысячью офицеров и матросов. Из трех выживших один был двоюродным братом царя, великим князем Кириллом, и его почти чудесное спасение многие приписывали вмешательству высших сил, желавших сохранить его для выполнения великих задач в Российской империи.

Это бедствие вызвало большой гнев и возмущение во всех слоях общества, но общая атмосфера казалась какой-то искусственной и вряд ли была вызвана каким-либо возвышенным патриотизмом. Правда, жители Петербурга неоднократно приветствовали царя патриотическими песнями, но фактически выражения общественного мнения не было. Возможно, это было связано с тем, что театр военных действий находился слишком далеко, а также с неправильной оценкой ресурсов противника. Кроме того, было мало знаний или понимания интересов России на Дальнем Востоке. Примечательно, что при отправке войск на фронт было пролито мало слез. Общее мнение было таково, что «колониальная война скоро закончится, и маленькие японцы будут побеждены». Бесспорным фактом было то, что Российский Генеральный штаб недооценил силу японской армии и патриотический дух японской нации. Примерно за год до начала войны русский военный атташе в Токио выразил в своем донесении мнение, что «могут пройти столетия, прежде чем японская армия будет опираться на моральную поддержку, которая составляет основу организации армий в Европе, или даже сможет достичь уровня самой слабой европейской армии». Аналогичные мнения были высказаны и в других донесениях.

Однако вскоре правительство осознало, что война приняла угрожающий характер и что на далекой железной дороге недостаточно войск. Проблема заключалась в том, как доставить необходимое количество войск и припасов в Маньчжурию, расположенную почти в трех тысячах миль от центра России, по узкоколейной и технически неудовлетворительной железной дороге. Трудности задачи усугублялись тем фактом, что прямую линию прерывало озеро Байкал. Летом войска приходилось переправлять на баржах за тридцать миль, а погрузка и высадка были делом медленным. Зимой по льду озера ходили поезда. Ближе к концу войны вокруг озера построили кольцевую дорогу.

Когда в начале сентября 1904 года я прибыл на службу в свой новый полк, только что состоялось сражение при Ляояне, и русская армия была вынуждена отступить на укрепленные позиции к югу от Мукдена. 52-й Нежинский гусарский полк, к которому я присоединился в качестве младшего штабного офицера, стоял в тылу правого фланга армии.

С самого начала боевых действий войска ждали подкреплений, боеприпасов и провианта, и бездеятельность, которую это влекло за собой, пагубно сказалась на моральном духе солдат.

В течение этого времени японцы полностью владели инициативой, и русские не смогли вырвать ее у них на протяжении оставшейся части кампании. Таким образом, у русских были только неудачи, начиная с форсирования реки Ялу и заканчивая падением Мукдена. Наибольшая личная вина, без сомнения, лежала на пассивном и нерешительном генерале Куропаткине, но ведение войны было вдвойне затруднено из-за двойного командования. Демаркация полномочий предоставлялась вице-королю трех восточных провинций. Отношения между адмиралом Алексеевым и главнокомандующим были недостаточно ясными, в результате оба постоянно вмешивались в дела друг друга и жаловались императору. Даже между другими командующими возникали споры и интриги.

Практически все начинания, предпринимавшиеся в основном при недостаточных средствах, были обречены на провал. Общей характеристикой ведения русскими войны было бессистемное создание крупных подразделений из небольших. Казалось, Верховное командование пыталось придать себе мужества, когда перед крупной операцией создавало новые формирования на основе старых. Конечно, это был чистый самообман, поскольку этим импровизированным подразделениям недоставало координации и сплоченности, и очевидно, что подобное ведение боевых действий ослабляет армию. В этой ситуации многие зарекомендовавшие себя умелыми и храбрыми командиры были обречены на провал. Моральный дух продолжал падать, в войсках участилось пьянство. Леность, безразличие и другие виды небрежения имели место во всех подразделениях и еще больше ослабляли армию.

Я прибыл энергичный и исполненный решимости исправить, насколько в моих силах, такое положение дел. Несмотря на царящую в полку апатию, мне удалось заинтересовать молодых офицеров выездами по пересеченной местности, что на какое-то время избавило их от пьянства и безделья. Иногда у меня появлялась возможность отправиться верхом на передовую в разведку одному. Однажды, когда я осматривал важный передовой пост, мое рвение и новенькая форма привели к тому, что меня заподозрили в шпионаже и отправили в штаб дивизии. Поскольку мой полк так долго бездействовал, я использовал любую представившуюся возможность, чтобы участвовать в интересной глубокой разведке, обходя левый фланг противника. Во время одной из таких рекогносцировок, которая продолжалась десять дней, я получил боевое крещение. Нашей задачей было изучить систему эшелонированных укрепленных пунктов, которые служили прикрытием для японских флангов. Эти укрепленные пункты, как правило, представляли собой большие китайские деревни, окруженные высокими кирпичными стенами. Попытки вести наблюдение с открытой местности почти всегда приводили к серьезным потерям, и в одной из таких оказий смертельное ранение получил ехавший рядом со мной капитан, князь Эльдаров.

С 25 декабря по 8 января я командовал двумя отдельными эскадронами и принимал участие в кавалерийской операции, проведенной генералом Мищенко силами нескольких эскадронов. Нашей целью было выйти на побережье, захватить японский порт снабжения Инкоу со стоящими там кораблями и перерезать железную дорогу между Порт-Артуром и Мукденом. Мы не знали, что японцы уже захватили Порт-Артур, а армия генерала Ноги совершала марш на север, к позициям генерала Куропаткина. Наш важный рейд был плохо исполнен. Вместо того чтобы повести основную массу кавалерии против Инкоу, оставив лишь небольшие отряды для нейтрализации местных опорных пунктов противника, Мищенко позволил главным силам увязнуть перед ними в боях. Мы потеряли много времени, и, когда наконец вышли к Инкоу, противник успел подготовиться. В разгар боя мы увидели, как из Порт-Артура шел воинский эшелон и японцы махали из вагонов фуражками и кричали «банзай».

Показательна и попытка Мищенко перерезать Маньчжурскую железную дорогу. Я предложил свои услуги для выполнения этого задания, но мне предпочли офицера помоложе. Поскольку к тому времени уже было известно о марше генерала Ноги на север, эта задача становилась важнее захвата Инкоу, и на ее выполнение необходимо было выделить более значительные силы. Вместо этого собрали шесть слабых отрядов из всех полков и это импровизированное подразделение отправили взрывать мост на самой важной железной дороге на всем театре военных действий. Попытка, как и следовало ожидать, провалилась.

В период с 10 по 18 января мой полк принимал участие в наступлении на Сандепу. Им командовал мой земляк генерал Оскар Гриппенберг, известный по кампаниям в Туркестане. Так мне выпала честь быть участником единственной крупномасштабной операции, которая, как минимум вначале, давала основания для оптимизма. Нашей задачей было охватить левый фланг противника и создать возможности для глубокого удара по его коммуникациям. Несмотря на многообещающее начало, вмешательство главнокомандующего, выводившего батальон за батальоном на другие участки фронта, сорвало всю операцию.

Я имел возможность наблюдать, насколько умело японцы использовали местность и насколько незаметны они были в своей форме цвета хаки. И именно в артиллерийской тактике японцы превосходили противника. Они использовали замаскированные артиллерийские позиции, тогда как русские по-прежнему вели огонь с открытых.

К середине февраля стало ясно, что противник, получивший подкрепление армией генерала Ноги, вскоре будет достаточно силен, чтобы перейти в наступление на русские позиции к югу от Мукдена. Командуя двумя отдельными эскадронами, я был прикомандирован к формировавшему крайнее правое крыло русского фронта Сибирскому армейскому корпусу под началом генерала Гернгросса. Мне приказали вести разведку в западном направлении, не ввязываясь в затяжные бои. В ходе этой рекогносцировки мы однажды столкнулись с японской кавалерией, численность которой после недолгой перестрелки я оценил в два-три эскадрона, оснащенные несколькими пулеметами. Подъезжая к своему левому флангу, я почувствовал, как мой скакун Талисман получил сильный удар. Пуля ранила великолепного коня, но долг он исполнил до конца. Прежде чем он упал, я выполнил свое задание.

Отправленные мной донесения помогли Верховному командованию понять, что японцы пытались предпринять обходной маневр. Мы столкнулись с войсками генерала Ноги. За день или два до этого противник начал наступление на фронте протяженностью более 90 миль, которое было остановлено только на левом фланге под командованием генерала Линевича. Русское главнокомандование ответило общим отходом, осуществленным очень бестолково – на правом фланге приказ об отходе получили слишком поздно. Вместо того чтобы отступить под покровом темноты, правый фланг, которому угрожала опасность, начал плохо спланированный маневр утром. Японцы препятствовали отступлению небольшими отрядами, вооруженными несколькими пушками. Умело используя всхолмленную местность, они нанесли противнику тяжелые потери, и отступление то тут, то там превращалось в разгром. Тем не менее японцам не удалось в полной мере развить свой успех и одержать решающую победу. Фронт стабилизировался всего в ста милях к северу от Мукдена. После этого генерала Куропаткина отстранили от командования и заменили генералом Линевичем, за короткое время приведшим армию в боевую готовность.

Я потерял хорошую лошадь, но за успешное выполнение задания был произведен в полковники. Однако эта честь не смягчила боль утраты верного друга Талисмана. Это был замечательный конь, и ни о чем я не жалел так сильно, как об этом чистокровном скакуне, который, несмотря на норовистость, был самой спокойной лошадью из всех, на которых я когда-либо ездил под огнем.

Поражением под Мукденом закончились сухопутные операции. За поражениями на суше в конце мая последовало Цусимское морское сражение, в результате которого вышедший в октябре 1904 года из Либавы русский Балтийский флот был полностью уничтожен. В июне царь принял предложение президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта о посредничестве, и своевременно, потому что закипавшее в России недовольство вскоре переросло в открытую революцию. Ожидалось, что условия Японии будут жесткими, однако по Портсмутскому мирному договору Россия отделалась довольно легко. Единственной территорией, которую Япония сумела за собой закрепить, была южная часть Сахалина. С другой стороны, Россия отказалась от прав на Порт-Артур и концессии на Южно-Китайскую железную дорогу, однако Китайско-Восточная железная дорога осталась за Россией. Господство Японии в Корее получило признание. О репарациях не упоминалось. Баланс сил на Дальнем Востоке был восстановлен и сохранялся еще тридцать лет. Стабилизирующим фактором выступали Соединенные Штаты Америки, чье влияние на мирные переговоры было решающим. Однако несправедливо не упомянуть мастерство, с которым за интересы страны боролся главный представитель России, бывший министр финансов Витте.

Поскольку я пошел на войну добровольцем, то есть не состоял в штате полка, а прежняя необходимость в офицерском составе отпала, в ноябре 1909 года мне приказали вернуться в Петербург. Я поехал в столицу в компании трех отправляющихся в отпуск молодых офицеров и до места назначения добрался после 31-дневного путешествия по охваченной хаосом Сибири.

За время поездки я твердо уяснил, что развал дисциплины достиг апогея, а «свобода», в том смысле, что каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, стала нормой. Революция по Транссибирской магистрали докатилась на Дальний Восток, и все станции и склады, украшенные лозунгом «Свобода», захватили взбунтовавшиеся солдаты. Коменданты станций были бессильны, а офицеров, пытавшихся восстановить порядок, расстреливали. Когда поезд подъезжал к станции, никто не знал, сможет ли он продолжить путь, локомотив могли отцепить и прицепить к воинскому эшелону. У всех была только одна мысль – как можно скорее добраться домой. На вокзалах царил хаос, буфеты разгромлены, прислуга отсутствовала, не работало вообще ничего. Если бы не предприимчивость замечательных пожилых сибирячек, выносивших к останавливавшемуся на какое-то время поезду жареных цыплят и дичь, крутые яйца, огромные буханки белого и черного хлеба, масло, сыр и молоко, пассажирам пришлось бы туго. Изобилие этих продуктов давало представление об огромном богатстве Сибири.

На самом театре военных действий порядка было больше, главным образом потому, что еще не возникло явившееся двенадцать лет спустя поветрие «солдатских Советов». Но даже в ту пору войска могли взбунтоваться по малейшему поводу.

В Петербурге я столкнулся с атмосферой страха и раздора. Тот факт, что 17 октября 1905 года царь издал манифест, вошедший в историю как «Манифест свободы», обещавший расширение гражданских прав и либеральную конституцию, не помешал революционной волне захлестнуть страну. Но в Петербурге и Москве порядок уже восстановила не принимавшая участия в войне императорская гвардия, а в остальной части империи – кавалерия. Забота о лошади отнимала у кавалериста столько времени, что для политики и заговоров его практически не оставалось.

Только после революции 1917 года узнали, что за день до издания манифеста император Николай II отрекался от престола в пользу брата, великого князя Михаила, однако в последний момент передумал. Интересно, как развивались бы дальнейшие события, откажись император от становившегося ему не по силам бремени власти тогда. Двенадцать лет спустя Николай II отрекся от престола, но было уже слишком поздно.

Русско-японская война была первой из пяти войн, в которых я принимал участие. Я пошел на нее, чтобы проверить свои способности и набраться опыта, и в какой-то мере добился желаемого. Готовым извлечь уроки из увиденного и услышанного война помогла понять, как делать не надо и в отношении довоенной дипломатии, и в подготовке к войне, и в реальной стратегии и тактике. Более того, Маньчжурская кампания яснее любого предшествующего вооруженного конфликта показала, что война больше дело не одних армий, а всего народа. Тут японцы явили миру замечательный пример единства и готовности к самопожертвованию.

Поражение России, а затем потрясшие империю до основания общественные и политические волнения оказали решающее влияние на мировые события. Одним из важнейших последствий стало то, что спустя девять лет верхушка Германии недооценила восточных соседей и развязала войну на два фронта.

Мне предоставили длительный отпуск из-за полученного на войне ревматизма, и я с большой радостью воспользовался случаем, чтобы поехать на родину. В Финляндии я окунулся в новую атмосферу. Волнения в России дали нашей стране передышку в долгой борьбе против политического гнета, принявшего с конца XIX века форму антиконституционного призыва в армию, русификации ведомств государственной службы и других принудительных мер, вплоть до упразднения финской армии. Очутившись в шатком положении, император, великий князь Финляндский, счел за лучшее отказаться от некоторых ненавистных мер по русификации, в результате открылись возможности для проведения существенных реформ, прежде русскими властями блокировавшихся. Важнейшей из них была парламентская реформа, означавшая отказ от сохранившегося со времен шведского правления представительства четырех сословий (дворян, духовенства, бюргеров и крестьян), в самой Швеции упраздненного еще в 1866 году, и учреждении демократического парламента всеобщего и равного представительства.

Как глава баронской ветви моей семьи я участвовал в дебатах представителей знати в последнем парламенте четырех сословий 1906 года. Согласно предложенному сенатом[2] законопроекту, «право голоса должны были получить все мужчины и женщины старше двадцати четырех лет». Прения по этому вопросу шли медленно, не столько из-за разногласий, сколько из-за громоздкой процедуры. Речь шла о создании национального единства всех классов, способного защитить автономию Финляндии и ее западные представления о праве и справедливости. И представители сословий, несмотря на серьезные колебания в отношении последнего вопроса – ультрадемократического однопалатного сейма (парламента), тем не менее проявили большую щедрость и готовность отказаться от своих привилегий, приняв это предложение единогласно.

Был ли готов к столь революционным переменам финский народ? Ответ на этот вопрос мы получили одиннадцать лет спустя. Ответ отрицательный.

Глава 3

Моя конная экспедиция по азии

Приказ начальника русского Генерального штаба. – Через Самарканд в Синьцзян. – Кашгар и Шелковый путь. – Через Тянь-Шань по всему краю. – Переход пустыни Гоби. – Китайские гарнизоны и мандарины. – Вдоль Великой Китайской стены. – Этнографические исследования. – Посещение монастыря на Утайшане и аудиенция далай-ламы. – Последний перегон до Пекина. – Отчеты и публикации. – Аудиенция у царя Николая II

Мое пребывание в Хельсинки вскоре прервал приказ явиться в Генеральный штаб в Петербург, начальник которого генерал Палицын предложил мне удивительную миссию. Это было не что иное, как поездка через всю Среднюю Азию из русского Туркестана в столицу Китая, экспедиция, которая, по оценкам, могла занять около двух лет. Мой маршрут пролегал через китайский Туркстан-Синьцзян, через могучий Тянь-Шань в район Или, а затем через пустыню Гоби и далее через провинции Ганьсу, Шэньси, Хэнань и Шанси.

С середины прошлого века Центральная Азия магнетически притягивала Россию, и именно на Востоке русские нашли компенсацию за свои дипломатические неудачи в Европе. В 1860-х и 1870-х годах царская империя поглотила Западный Туркестан, а в 1880-х годах кампания, начатая вскоре после Берлинского конгресса, привела к полному завоеванию Закаспия. Как и в Европе, Англия и тут блокировала продолжающееся продвижение России к Индии. Тем не менее границу с Афганистаном провели в соответствии с требованиями России. В 1893 году Англия также не смогла помешать России занять «крышу мира» – Памир. Россию от Кашмира отделяла лишь узкая полоска афганской территории.

Русская экспансия во внутренних районах Азии также столкнулась с противодействием Великобритании. В 1900 году далай-лама, правитель Тибета, аннулировал двухсотлетний конкордат с Китаем и пришел к соглашению с Россией. При этом пообещал продвигать российские интересы во всех буддийских странах, включая Монголию, которую Россия хотела включить в сферу своих интересов. Первый шаг в этом направлении был сделан еще в 1805 году под предлогом восстания в Синьцзяне, после которого русские в течение двенадцати лет оккупировали страну Или со столицей в Кульдже. Англия, обеспокоенная сближением Тибета с Россией и опасающаяся дальнейшей экспансии в Индию, в 1904 году во время Русско-японской войны отправила вооруженную экспедицию в Лхасу, откуда далай-лама бежал к своим единоверцам в Монголию. То, что британцы опасались наступления русских на Индию даже после поражения русских в Маньчжурии, стало ясно из возобновления их союза с Японией еще на десять лет незадолго до заключения Портсмутского мирного договора. Японцы обязались оказать помощь Индии в защите в случае нападения России.

Ни поражение от Японии, ни внутренние проблемы не уменьшили интереса России к Азии, и прежде всего к ее великому соседу Китаю, который в это время начал проявлять признаки пробуждения от долгого сна.

Унижение, которое Поднебесная пережила в результате интервенции на ее территории европейских держав, а также ее поражение от Японии в 1894—1895 годах породили движение за национальные реформы, которые возглавлял молодой император Гуансюй. Однако планы молодого императора были нарушены вдовствующей императрицей Цыси, настоящей правительницей Китая с 1862 года. После кровавого государственного переворота в 1898 году она подавила реформаторское движение и вынудила императора передать ей бразды правления. Только после того, как окончание Боксерского восстания и Русско-японской войны показало ей и маньчжурским князьям, насколько отсталым и слабым был Китай, 70-летняя императрица решила предпринять немедленные шаги по модернизации империи. Исполнение этой великой задачи Цыси поручила наместнику Юань Шикаю. Предполагалось укрепить власть центрального правительства, отменить привилегии могущественного и коррумпированного класса мандаринов, реформировать вооруженные силы и систему образования, а также расширить сеть железных дорог. Важным пунктом программы реформ была также кампания против злоупотребления опиумом, подрывавшего силы нации.

Причина, по которой Генеральный штаб принял решение отправить меня в эту экспедицию, видна из этого краткого описания. Моя миссия, несомненно, представляла большой интерес, а необходимость преодолеть весь маршрут верхом меня не тревожила. Однако было не так-то просто решиться почти мгновенно покинуть цивилизацию на такой долгий срок сразу после того, как я вернулся с полной лишений войны и когда я к тому же вот-вот должен был получить командование полком. Если бы я согласился на эту миссию, то потерял бы шанс на продвижение по службе и другие возможности. Поэтому я попросил дать мне время на раздумья.

В архивах Генерального штаба я изучил все, что касается подобных миссий, и мой интерес рос день ото дня, и в конце концов я дал согласие. Даже во время кампании против Японии мое воображение играло желанием исследовать новые территории загадочной Азии. Мне предоставили достаточно времени для подготовки, поскольку экспедиция в любом случае могла начаться не раньше лета. Мне посоветовали ехать с финским паспортом, поскольку считалось, что он даст мне большую свободу передвижения.

С личными консультациями возникли затруднения. Полковник Козлов, наверное, крупнейший русский специалист по Центральной Азии, ученик знаменитого Пржевальского, был не слишком расположен делиться со мной мудростью, и все, что возможно, мне пришлось черпать из книг. Начал я с написанных в XIII веке трудов Марко Поло, которые прочел с огромным интересом. Работы Пржевальского, Свена Гедина, сэра Аурела Стейна и других дали мне представление, что сделано на пути исследования Центральной Азии в наше время, а также убедили, что многое еще предстоит сделать. Даже если внешние картографические контуры начали обретать форму, на большую часть территорий, которую мне предстояло пересечь, никаких карт не было.

Пока я занимался этими исследованиями, мне пришло в голову, что, помимо моей военной задачи, у меня будет возможность собирать научный материал и данные, которые могли бы помочь расширить знания не только о географии внутренней Азии, но и о ее этнографии и остатках древности. Я обсуждал этот вопрос с финскими учеными, в частности с сенатором Доннером, президентом Финно-угорского общества, который благодаря живому интересу к исследованию Азии и большому опыту инициировал и активно помогал нескольким азиатским научным экспедициям. Делегация «Коллекций Антелла» попросила меня собрать археологические и этнографические материалы для нашего национального музея. Таких запросов приходило много, но, чтобы удовлетворить их все, мне пришлось бы ознакомиться со многими отраслями науки, а времени у меня не было. Если я смог внести некий ценный вклад в науку, то главным образом благодаря двум английским учебникам, которые в концентрированной и ясной форме давали необходимые исследователю практические знания.

Добавив последние к экипировке, усовершенствовав мастерство в фотографии и в обращении с инструментами, необходимыми для топографических работ, 6 июля 1906 года я выехал из Петербурга. Поездом через Москву я добрался в Нижний Новгород, речным пароходом по Волге до Астрахани, а оттуда по Каспийскому морю через Баку в Красноводск. После семи месяцев в Европе я вернулся в Азию. Передо мной лежал неизведанный и манящий мир.

За три дня и три ночи палящей жары я добрался до столицы Русского Туркестана, Ташкента. Это было неприятное железнодорожное путешествие протяженностью свыше тысячи миль по Закаспийской равнине и через оазисы Мерв, Бухара и Самарканд.

По прибытии я засвидетельствовал свое почтение генерал-губернатору, попросив его позаботиться о последних формальностях, связанных с экспедицией, а также получил некоторую информацию о дорогах и условиях в приграничных районах от начальства военного округа. Именно здесь я впервые встретился с полковником Корниловым, которому суждено было стать одним из главнокомандующих России в Первой мировой войне. Пополнив свои запасы семью армейскими винтовками и боеприпасами, предназначенными в качестве подарков вождю кочевников, я вернулся в Самарканд, жемчужину городов Азии, которую Александр Македонский в свое время избрал своей резиденцией в Центральной Азии. Чингисхан сровнял город с землей, но в XIV веке его восстановил Тамерлан. Там он и его преемники содержали великолепный двор. Исторические памятники Самарканда, особенно огромные мечети, были очень впечатляющими. Приятно было смотреть на площадь Регистан, особенно в полдень в пятницу, когда тысячи верующих устремлялись в расположенные с трех сторон мечети. Важные мусульманские сановники подъезжали на красивых, в богатой сбруе бухарских лошадях. Многие верующие останавливались на обочине дороги, чтобы омыть ноги в арыке, канале, являющемся частью ирригационной системы, а те, кто не смог найти места в переполненных мечетях, раскладывали молитвенные коврики на тротуаре снаружи и совершали религиозные обряды. Когда тишину то и дело нарушал монотонный голос муллы, море белых тюрбанов поднималось и опускалось с замечательной синхронностью.

В Самарканде Тамерлан покоится в спроектированном им самим мавзолее под огромной каменной глыбой со странной надписью: «Будь я жив, человечество трепетало бы от страха». Мало кого из завоевателей боялись больше, чем этого турка, чье имя до сих пор с благоговением поминают жители Самарканда.

Мой проводник повел меня к ущелью, с края которого он указал мне на могилу пророка Даниила. По мусульманскому обычаю, глине придали форму гроба метров семи длиной. На мой вопрос, почему такие внушительные размеры, проводник на полном серьезе ответил, что Даниил рос в своей могиле и ее время от времени удлиняли. Я спросил, будет ли он расти и дальше, и получил ответ: «Нет, русские запретили».

Население Русского Туркестана состоит из сартов и туркмен. В Самарканде я познакомился с первыми – народом иранского происхождения, язык которого напоминает турецкий. Таких же людей я увидел и в Синьцзяне. Они были очаровательны и гостеприимны, но склонны к лени и ненадежности. Городские сарты отличались поразительной аккуратностью и внимательностью в одежде. Грамотные носили белые тюрбаны, остальные – разноцветные. Сарты очень упорно хранили традиции исламской культуры.

Пока я находился в Самарканде, в моем прямом подчинении состояли два европейских спутника – казаки Рахимжанов и Луканин, выбранные из сорока добровольцев командиром местных казаков. Это были хорошие парни, заверившие меня, что пойдут до конца, перспектива двухлетней экспедиции их, похоже, не смущала. Рахимжанов, к сожалению, продержался всего семь месяцев.

Их отъезд был весьма впечатляющим. В сопровождении своих офицеров и полкового оркестра они на лошадях поехали к конечной станции железной дороги в Андижане в Ферганской области, откуда им предстояло отправиться в небольшой городок Ош. На конной ярмарке несколько дней спустя я купил двух верховых и четырех вьючных лошадей и нанял четырех сартов. Один из них, бывший сахалинский каторжник, проявил себя опытным и способным караван-баши – караванщиком. Мы составили каталог нашего снаряжения, взвесили его и распределили между вьючными лошадьми, каждая из которых тащила вес около 300 фунтов. С трудом верилось, что вьючные лошади вытянут такую ношу, особенно по крутым горным тропам, но они, к моему удивлению, вынесли. Вместо седельных сумок сарты употребили нечто вроде плетеных корзин, напоминавшие разделенные вдоль пчелиные ульи. По обе стороны лошадиной холки клали подушки, поверх – эти корзины, крепко связанные веревкой.

11 августа я из Оша через Синьцзян отправился в Кашгар, город, расположенный в ста девяноста милях за горной цепью, соединяющей Памир с Тянь-Шанем, «Небесной горой». Перед отъездом мой караван пополнился китайским переводчиком Лю, «джигитом» – слугой, и еще четырьмя вьючными лошадьми для перевозки фуража. Первый этап нашего путешествия пролегал по плодородной долине на фоне высоких гор, меж которых скрывался перевал Чигир-чик, первые ворота во Внутреннюю Азию. Постепенно сельскохозяйственные угодья попадались все реже и наконец полностью исчезли. Время от времени мы встречали кочующую с лошадьми и скотом киргизскую семью. Женщины ехали в красивых ярких платьях, голова и шея обернуты льняным шарфом. У многих из них перед собой в седлах было нечто вроде хорошо укрытой коврами колыбели, в которой лежал самый младший член семьи. Мужчины были в серых, черных или темно-синих широких пальто до щиколоток, скрепленных шнурами. Вид у этих семьей кочевников на марше был очень живописный.

На второй день мы достигли вершины перевала, откуда перед нашими взорами открылись великолепные пейзажи. Крутые горы, которые в вечернем свете казались покрытыми темно-зеленым бархатом, отвесно спускались в узкую, глубокую долину, в конце которой возвышались гордые, заснеженные горные вершины. Но нам нужно было срочно добраться до юрт в долине, которые предоставил в наше распоряжение командующий Ошским гарнизоном. Они были собственностью Хасан-бека, сына последнего самодержца долины Алл ай.

Наша дорога проходила мимо Гуттжи, небольшой крепости на одноименной реке, и мы следовали за последней в направлении перевала Талдык. Подъем был трудным, но прекрасная панорама, открывшаяся перед нами, когда мы достигли вершины, с лихвой вознаградила нас за усилия. Сквозь изумрудно-зеленую долину к покрытой снегом горной цепи, головокружительно белой на фоне лазурного неба, вилась красная река. В долине я заметил, что цвет реки обусловлен дном красного песка.

В начале долины возвышались юрты, где нас радушно принял наш хозяин, Хасан-бек.

Я впервые был в киргизской юрте, и впечатление ни в коем случае не было неприятным. Большая юрта с разноцветными ковриками и циновками выглядела очень привлекательно. На полу лежали ковры, два красивых шелковых покрывала и груды подушек. На заднем плане виднелись четыре великолепных старинных седла, покрытые сложенными шелковыми шалями. Убранство довершали ряды инкрустированных бронзой и бирюзой уздечек и налобников. В середине куполообразной крыши находилось круглое отверстие, сквозь которое был виден кусочек звездного неба. Из матерчатых карманов в стенах торчали книги и другие предметы.

Мне представилась возможность познакомиться с киргизами и осмотреть табуны их прекрасных лошадей. Наш приезд совпал с празднованием свадьбы, и среди развлечений были скачки и традиционная игра «байга», в которой участвовало до трех всадников. Суть игры заключается в попытке вырвать обильно смазанную жиром тушу козла из рук другого всадника и ускакать прочь с добычей, которая должна представлять девушку, а остальные игроки в свою очередь пытаются ее захватить. Игра, повергающая зрителей в экстаз, напоминала очень грубую борьбу верхом на лошадях.

Мы продолжили движение на восток, постепенно набирая высоту, и достигли 11 300 футов. На этом участке мы встретили множество караванов, некоторые насчитывали несколько сотен верблюдов. В Иркештаме, последнем русском форпосте, мы пересекли границу империи.

Мой первый контакт с китайскими властями произошел в пограничном форте Улугчат, где шестидесятилетний комендант, иссушенный курением опиума, предоставил нам ночлег и повел себя очень дружелюбно. Десять человек, составлявших гарнизон, производили впечатление разделяющих страсть своего командира к опиуму. После жизни в юртах в горах было очень приятно поселиться в глиняных домах с теплыми кантами[3], знакомыми мне с Маньчжурии.

Мы преодолели только половину расстояния до Кашгара. Нам предстоял пятидневный изнурительный марш по бесплодной и дикой местности. Это означало езду по круто поднимающимся и спускающимся каменистым горным тропам, переходы рек вброд, а иногда и проезд через ущелья, где едва могла пройти лошадь. Если бы не ступеньки, на протяжении веков проложенные на склоне горы бесчисленными животными, продвигаться вперед было бы почти невозможно. Скелеты и разлагающиеся туши лошадей и ослов свидетельствовали об опасности маршрута. Когда 30 августа мы прибыли в Кашгар, у меня были веские причины быть благодарным провидению, потому что нашей единственной жертвой стала измученная лошадь. Тем не менее лошадь с израненными ногами я поменял.

В Кашгаре сошлись сферы интересов двух держав. Россию и Великобританию представляли генеральные консулы. Меня пригласили пожить у первого, где я пользовался величайшим гостеприимством. Генеральный консул Колоколов, хорошо осведомленный о положении в округе, дал мне много ценных сведений. Со времени Боксерского восстания консульство имело охрану, состоящую из половины эскадрона казаков. Казалось странным видеть российские войска на территории Китая, и мне было трудно поверить, что пробуждающийся Китай долго будет терпеть такое посягательство на свой суверенитет.

Вскоре после моего приезда я навестил местного дао-тая, главного правительственного чиновника, худощавого и знатного пожилого джентльмена по имени Юань Хун-юй. В официальном облачении он встретил меня в зале своей резиденции и провел во внутреннюю комнату, где был накрыт стол со всевозможными сладостями. После трапезы учтивым жестом попросил у меня разрешения снять мандаринскую шляпу. Юань Хун-юй сам положил в мою чашку два куска сахара и налил горячего чая. Во время нашей довольно долгой беседы мой хозяин продолжал катать в руках два грецких ореха. Судя по их блеску, в употреблении они находились уже давно. Это упражнение для рук было очень распространено в Китае, несомненно, во многом именно благодаря ему у многих китайцев мягкие, красивой формы и ловкие пальцы. Мне удалось приобрести несколько таких затертых до блеска орехов, но в целом китаец не склонен расставаться с предметами, которыми так долго манипулировал.

В Кашгаре я провел месяц, это время употребил на проявку своих пленок, сбор информации и изучение китайского языка. От моего переводчика Лю, неизменно обаятельного и улыбчивого, пользы мне было мало, но после того, как я немного освоился с языком, мы смогли довольно хорошо понимать друг друга. Поскольку ни одно слово не изменяется, построение предложения не представляет сложности, однако большая трудность заключается в том, что малейшее различие в произношении гласных может полностью изменить значение слова. И как только я начал осознавать свои ошибки, Лю с типичной китайской вежливостью меня не поправлял, что лишь усугубило мои трудности.

Одной из причин моей длительной остановки в Кашгаре было отсутствие документов, необходимых для путешествия по Китаю. Министерство иностранных дел запросило визу для «финского подданного Маннергейма, путешествующего под защитой русского правительства», но ни ее, ни каких-либо указаний из Пекина получено не было. Колоколов посоветовал мне запросить визу у дао-тая. «Ма» по-китайски означает лошадь, а поскольку первые буквы моего имени стали хорошим началом звучного китайского имени, мой хозяин предложил ввести его в мой пропуск. «Ма» – начальный слог в именах многих дунганских генералов. Китайцы имеют обыкновение добавлять еще два слога, которые в сочетании с первым выражают какую-нибудь милую поэтическую идею. Дао-тай пообещал выдать визу. Задумавшись, какое имя мне подобает, он взял тонкую кисть и добавил после «Ма» два прекрасных иероглифа. Теперь меня звали Ма-да-хань, или «Лошадь, прыгающая сквозь облака». Всякий раз при проверке моей визы мое новое имя вызывало у чиновников большое восхищение.

Я намеревался отправиться в Кульджу задолго до наступления холодов, но, когда меня заверили, что Тянь-Шань можно пересечь зимой, после начала февраля, я решил отправиться на юг, чтобы поближе познакомиться с районом Кашгар, в особенности с городами-оазисами Яркенд и Хотан. В конце сентября я заранее отправил казака Луканина с большей частью груженного на телеги снаряжения в Урумчи, столицу Синьцзяна, через Аксу и Карашар.

Моя собственная экспедиция составила двести пятьдесят миль по прямой вдоль западного края Такла-Макана. Перед отъездом я нанял повара и переводчика. Повар, хотя с виду чудовищно грязный, оказался подлинным сокровищем, а временный переводчик – весьма полезным.

Поездка в Яркенд проходила через настоящую пустыню. На западе убогий ландшафт оживлял массив Куньлунь, сбегавшие с его гор ручьи сохраняли жизнь в нескольких небольших оазисах, где постоянно останавливались на отдых караваны. Начали появляться индийские товары, привезенные через горы, несмотря на сопутствующие трудности и высокую стоимость транспортировки. После недельной поездки в жаре и пыли я добрался до Яркенда с его зелеными полями и тенистыми деревьями, простирающимися до разрушающейся городской стены.

Я поселился в большом караван-сарае, единственном в городе здании из обожженной глины, в котором нам предоставили три узкие комнаты, куда практически не проникал дневной свет. Комната, в которой жил я, была чуть веселей и не такой сырой благодаря своеобразной печи, а несколько ковриков на полу придавали ей легкий восточный колорит. У караван-сарая, в центре которого находилась терраса с множеством цветов, было несколько похожих «дыр в стене», служивших пристанищем различным торговцам.

Яркенд был типичным сартским городом. Все движение сосредоточено на главной улице, по бокам которой шла глиняная терраса, где на циновках перед своими магазинами сидели торговцы. Базар в Яркенде гораздо оживленнее, чем в Кашгаре, и на улице постоянно толпы людей. Розничная торговля шла во дворах, где можно было увидеть купцов из Туркестана, Афганистана и Индии в ярких костюмах. Конкуренция между русскими и британскими торговцами была острой.

Я прибыл в Яркенд в разгар рамадана, когда есть начинали только тогда, когда темнело настолько, что невозможно увидеть цвет шнура, свисающего с потолка, и прекращали, когда он снова становился различим. В темные часы жадно поглощалось огромное количество еды, а в перерывах между этими оргиями нараспев возносились молитвы Аллаху. В полумраке бородатые купцы являли очень живописное зрелище – стоя на коленях, они молились среди цветов на террасе караван-сарая.

В азартные игры резались на каждом углу. Профессиональная азартная игра, видимо, была официально разрешена, и среди возбужденных игроков встречались представители всех сословий – от высокопоставленных чиновников до осужденных. Последних привязывали за руки и за ноги к толстым деревянным или железным брусьям, а головы вставляли в подобие деревянного замка. Осужденные разгуливали свободно, часто в сопровождении жен, добросовестно несших брусья, к которым был привязан их повелитель и господин.

Впечатлило меня приглашение на обед к окружному мандарину, носившему титул «фогуан». Звали его Пэнь. Его джамен – так называлась резиденция высокопоставленных мандаринов – оказался типичным в ряду многих подобных мест, в которых мне довелось побывать впоследствии. Войдя через два двора – внешний защищен от злых духов короткой, но массивной глиняной стеной за воротами, – ты попадал на крытую деревянную платформу с тремя стенами, украшенными яркими картинами. Она служила залом суда, где фогуан выступал в качестве судьи в таких делах, которые могли получить полную огласку. Деревянная перегородка отделяла эту площадку от прямоугольного внутреннего двора, на дальнем конце которого располагалось одноэтажное здание с флигелями. Здесь Пэнь принял меня в своей служебной мантии. Это официальная форма мандаринов состояла из черного кафтана, спускающегося значительно ниже колен, с отложным синим бархатным воротником и такого же цвета обшлагами. Поверх него надевалось одеяние с квадратными полями спереди и сзади расшитое золотыми эмблемами аиста, льва, дракона, змеи и т. д. в зависимости от ранга носителя. Наряд дополняли ожерелье из деревянных коричневых шариков в форме жемчужин и круглая черная мягкая шляпа с загнутыми полями и павлиньим пером сзади, державшимся на тулье нефритовой трубочкой. Шляпу перевязывал красный шелковый шнурок, зафиксированный на тулье дужкой из стекла, коралла или какого-либо другого камня, также в зависимости от ранга. К подбородку владельца шляпа крепилась черным шнурком.

Европейцев обычно приветствовали легким пожатием обеих рук, а друг другу китайцы отвешивали своеобразный официальный поклон: одна нога ставилась перед другой, а пальцы правой руки касались пола. Любые приветствия всегда сопровождаются заискивающей китайской улыбкой.

Пэнь был чрезвычайно обаятельным и очень светским. В центре комнаты стоял круглый стол с белой скатертью. Сервировка состояла из резной оловянной тарелки с ложкой, двух палочек для еды и двух маленьких мисочек, в одной – острый коричневый соус, в другой – толченые орехи в сахарной воде. Кроме того, мне выдали десертную тарелку, нож и пару вилок с двумя длинными зубцами. Трапеза началась с чая, сладостей и фруктов, за которыми последовали закуски. Их накладывали по очереди в двенадцать маленьких мисочек, расставленных в центре квадрата, где их потом оставляли в качестве украшения. Обычно трапеза начиналась с птичьих гнезд, акульих плавников или каких-нибудь других деликатесов. Когда хозяин хотел оказать гостю особую честь, то подавал еду собственноручно, с удивительной ловкостью манипулируя палочками для еды. Я был очень озадачен, увидев, как Пэнь, казалось, разделывает своими палочками для еды утку, пока не понял, что утка была подана разделанной, а хрустящую кожицу заменили. Обслуживание было превосходным, и перемены шли быстро. За двадцатью четырьмя переменами утопавших в соусе блюд следовало еще столько же, обжаренных во фритюре, а за ними череда чебуреков с различными начинками. Это обильное угощение запивалось чем-то вроде пряной водки, по запаху приятнее, нежели чем на вкус. Как только человек отпивал из чашки, ее убирали, а предупредительный слуга наливал содержимое в заварочный чайник и ставил на жаровню. Затем чашку снова наполняли горячим вином. В течение ужина стол несколько раз убирали и сервировали заново, после чего банкет возобновлялся. Время от времени приносили смоченные горячей водой полотенца, которыми гости вытирали разгоряченные праздничными хлопотами лица. Застолье завершилось приготовлением светлого бульона, в который гости насыпали сервировавшийся перед каждым сухой отварной рис, миску поднимали на уровень подбородка, а потом очень ловко опускали в бульон рис так, чтобы он закружился, что позволило его проглотить. Как только миски пустели, гости расходились. С церемонной вежливостью Пэнь проводил меня во внутренний двор, где меня почтили салютом из трех пушек.

Когда Пэнь посетил меня с ответным визитом, он нашел мое убогое жилище среди представителей купеческого сословия настолько недостойным меня, что приказал немедленно подыскать мне что-нибудь более приличное. Меня перевели в располагавшийся в тихом квартале дом муниципального чиновника, сарт-бека. На первый взгляд новое обиталище посреди сада выглядело очень милым, однако, несмотря на обилие ковров и циновок, оно оказалось сырым и холодным, и я сильно простудился, у меня поднялась высокая температура и начались сильные ревматические боли. Мне посчастливилось быстро излечиться благодаря мастерству доктора Ракетта из Шведской миссии. Доктор Ракетт был не только практикующим врачом, но и известным филологом и благодаря своему глубокому знанию людей и условий в этой части света оказал мне неоценимую помощь. Позже ему предоставили кафедру в Лундском университете, Швеция.

Местный военный мандарин являл прекрасный образец военной касты Китая. Лет семидесяти, глухой и абсолютно невежественный, он был убежден, что ни одна страна не сравнится с Китаем в военной организации и понимании военного искусства. Однако мне показалось, что курение опиума занимало его куда больше военных обязанностей. Его курившие опиум солдаты представляли собой сборище жалких шулеров, ростовщиков и содержателей борделей.

Болезнь задержала меня в Яркенде на пять недель. Парализованный ревматизмом, я не мог поехать в Хотан верхом, и мне пришлось купить арбу и нанять кучера. Арба – неуклюжая повозка с двумя огромными колесами, запряженная парой лошадей, а возница шествует рядом. Настоящее средневековье.

29 ноября я добрался до Хотана. Мне говорили, что это самый веселый и интересный город Кашгарии. Не могу сказать, что он оправдал мои ожидания. На самом деле общие условия и магазины показались мне скверными. Местный мандарин знал о моем приезде от своего коллеги из Яркенда и оказался столь же милым. Он поселил меня в красивой комнате с двумя окнами и очень хорошими коврами. О моих людях и лошадях тоже хорошо заботились. Военный мандарин физически представлял собой развалину, а морально – дитя. Польщенный моей просьбой его сфотографировать, он устроил в мою честь военные учения, которые состояли из традиционного китайского фехтования на длинных бамбуковых шестах с воображаемым врагом. Во время этих учений солдаты совершали комические прыжки, сражаясь со своим незримым противником как с беспощадной смертью, наступая и отступая парами или шеренгами по восемь человек.

Мой ревматизм, видимо, излечился благодаря тряске, пережитой при поездке на арбе, поэтому я решил изучить окружающую местность верхом. Моей первой целью была деревня Йоткан, на месте которой некогда стоял Хотан. Руин видно не было, но на большой территории обнаруживали свидетельства наличия в прошлом густонаселенной общины. Я видел, как некоторые местные занимались систематическими раскопками в поисках золота. Помимо различных золотых украшений, поисковики находили фрагменты глиняных горшков, изображения Будды, старинные монеты, стекло и всевозможные каменные украшения. Я купил для своей коллекции несколько артефактов здесь и еще несколько в соседних деревнях.

Я провел пару дней в деревне, населенной абдаллами, нищенствующим племенем с очень любопытными традициями, история которых во многом напоминает отношения евреев с христианскими народами. Абдаллы были изгнаны из Месопотамии около тринадцати столетий назад в наказание за то, что их вождь Джаззит, отведя воду Евфрата, стал причиной смерти имама Хусейна и его воинов. Проклятие Хусейна все еще висело над ними, обрекая оставаться нищенствующим племенем. С тех пор они образовали разрозненные колонии в мусульманских странах. Богатые или бедные, «абдаллы» раз в год выходили с нищенской сумой на спине. Остальное население относилось к ним с презрением, а сами они были робки и замкнуты. Здесь мне также удалось убедить муллу продать мне несколько копий документов, свидетельствующих об истории племени. Я провел среди них некоторые антропологические измерения, а также сделал ряд фотографий.

Я вернулся в Яркенд через оазисы Дуа и Чанцзи, вдоль подножия могучего горного хребта, граничащего с Такла-Маканом на юго-западе, по заброшенной дороге, которую я нанес на карту. Здесь я также провел антропологические измерения среди горных племен пахпу шухшу, которые живут в верховьях реки Или.