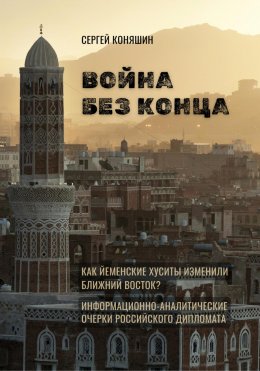

Война без конца: Как йеменские хуситы изменили Ближний Восток?

От автора

Война в Йемене длится уже более десяти лет. Когда в 2011 году страна оказалась в эпицентре «арабской весны», мало кто мог предсказать, что этот политический кризис перерастёт в один из самых затяжных и кровопролитных конфликтов XXI века. Сегодня хуситы, которые тогда подняли восстание против власти, продолжают удерживать значительную часть территории Йемена, включая столицу Сану. За это время война превратилась не просто во внутренний кризис, но в поле столкновения крупнейших мировых и региональных игроков. Саудовская Аравия, Иран, США, Объединённые Арабские Эмираты – все они так или иначе участвуют в этом противостоянии, преследуя собственные интересы. В этом смысле конфликт давно вышел за рамки национальной политики, став важным элементом геополитического расклада на Ближнем Востоке.

Мне довелось работать в Йемене в качестве российского дипломата в 2010–2013 годах – в период, когда страна стояла на пороге революции. Я видел, как нарастающее недовольство режимом Али Абдаллы Салеха выливалось в протесты, как формировались новые политические силы, и как эти процессы в итоге привели к смене власти, последующему расколу страны и её погружению в войну. Это был момент, когда будущее Йемена менялось прямо на глазах – и наблюдать за этим изнутри было одновременно уникальным и трагическим опытом.

В этой книге я пытаюсь осмыслить войну в Йемене не только как международный конфликт, но и как феномен, который оказывает влияние на глобальную безопасность. Как движение хуситов сумело не просто выжить, но и превратиться в мощную военную и политическую силу? Какую роль играет Иран в поддержке повстанцев, и почему США и Саудовская Аравия не смогли добиться решающей победы? Почему, несмотря на все дипломатические усилия, мирный процесс буксует, а гуманитарная катастрофа только углубляется?

Моя цель – не просто изложить факты, а показать взаимосвязи, которые делают этот конфликт таким сложным. Я рассматриваю экономические, военные, политические и идеологические аспекты войны, её влияние на региональную и мировую политику, а также перспективы её урегулирования. Надеюсь, что эта книга поможет лучше понять, почему Йемен остаётся одной из самых горячих точек мира и какие уроки можно извлечь из этой трагедии для будущего.

Структура этой книги

Очерк 1. Эскалация конфликта в Йемене

§1.1. Морские атаки хуситов и их влияние на региональную безопасность

§1.2. Геополитическое противостояние в йеменском конфликте

§1.3. Влияние внешних игроков

Очерк 2. Причины конфликта и внутренняя динамика войны в Йемене

§2.1. Исторические корни движения хуситов

§2.2. Арабская весна и «кофейная революция»

§2.3. Переворот хуситов и интервенция коалиции

§2.4. Фрагментация войны

§2.5. Роль племён и локальных ополчений

§2.6. Коллапс государства и кризис легитимности

§2.7. Раскол идентичностей

§2.8. Экономическая система войны

§2.9. Почему конфликт продолжается?

Очерк 3. История происхождения движения «Ансар Аллах»

§3.1. Идеология хуситов и зейдизм

§3.2. Организационная структура движения

§3.3. Политические и административные органы

§3.4. Влияние идеологии хуситов на внутреннее управление

§3.5. Международное позиционирование

Очерк 4. Гуманитарные последствия войны в Йемене

Очерк 5. Международная реакция на конфликт в Йемене

§5.1. Реакция ООН и миротворческие усилия

§5.2. Позиции ключевых государств

– Саудовская Аравия и ОАЭ

– США

– Великобритания

– Иран

– Страны Европы

– Другие страны

§5.3. Роль правозащитных организаций и гражданского общества

§5.4. Международные меры и их влияние

– Санкции ООН

– Поставки оружия коалиции

– “Забытая” блокада

– Экономическое давление

§5.5. Освещение конфликта в СМИ

– Западные СМИ

– Арабские СМИ

§5.6. Общественное мнение

Очерк 6. Последствия войны в Йемене для Ближнего Востока и мира

§6.1. Региональные последствия

– Иран против стран Залива

– Шиитский «осевой» альянс

– Арабские страны

§6.2. Глобальные последствия

– Риски для морской торговли и энергетики

– Угрозы международной безопасности и терроризм

– Китай и страны ЕС

§6.3. Международная безопасность

§6.4. Прогноз на ближайшие годы

– Мирное соглашение и постепенная стабилизация

– Затяжной замороженный конфликт

– Эскалация и новый виток войны

– Роль ключевых акторов в перспективе

Очерк 7. Механизмы финансирования движения хуситов

§7.1. Роль Ирана и обход эмбарго

§7.2. Внутренние источники финансирования

§7.3. Теневые и незаконные схемы

– Отмывание денег и криптовалюты

– Контрабанда оружия и военных технологий

– Наркоторговля и контрабанда

– Валютные махинации

§7.4. Масштабы финансирования

– Внутренние доходы

– Внешняя помощь и нелегальные схемы

– Экстремальные оценки

§7.5. Устойчивость и автономность хуситов

§7.6. Возможные изменения структуры финансирования

– Эскалация войны

– Перемирие или политическое урегулирование

– Усиление санкций

Очерк 8. Перспективы урегулирования конфликта в Йемене

§8.1. Основные этапы мирного процесса (2015—2018)

§8.2. Эскалация и частичные соглашения (2019—2021)

§8.3. Перемирие 2022 года и его последствия

§8.4. Роль региональных и международных посредников

§8.5. Текущая ситуация и позиции сторон (2023—2025)

§8.6. Позиции основных игроков конфликта

– Хуситы

– Правительство Йемена

– Южный переходный совет

– Саудовская Аравия

– ОАЭ

– Иран

– Международное сообщество

§8.7. Препятствия на пути к миру

– Внутренние препятствия и противоречия

Недоверие и «наследие» войны

Разногласия о порядке и условиях урегулирования

Фрагментация и множественность участников конфликта

Борьба за ресурсы и власть

Гуманитарные и социальные проблемы

– Внешние факторы и геополитические сложности

Роль региональных держав и внешних спонсоров

Геополитические кризисы и их влияние на Йемен

Присутствие экстремистских и террористических организаций

Экономические санкции и проблема вооружений

– Прогноз и перспективы урегулирования

Очерк 1. Эскалация конфликта в Йемене

Конфликт в Йемене вступил в новую фазу активной эскалации, когда боевые действия со стороны хуситского движения «Ансар Аллах» (араб. «последователи Бога») вышли за пределы страны. Особую тревогу вызывают систематические атаки на международное судоходство в Красном море, уже приведшие к беспрецедентному снижению потока судов через Суэцкий канал и серьёзным проблемам для мировой торговли.

Хуситы открыто увязывают свою активность с поддержкой палестинцев в секторе Газа и противостоянием Израилю, превращая локальный йеменский конфликт в часть более масштабного регионального противостояния. Их регулярные заявления указывают на твёрдое намерение продолжать военную эскалацию в обозримом будущем, что представляет значительную угрозу для стабильности всего Ближнего Востока.

К началу 2025 года хуситы контролируют обширную часть Йемена, включая столицу Сану, и позиционируют себя как часть «оси сопротивления» против Израиля и его союзников в регионе. Антиизраильская и антизападная риторика помогает им привлекать сторонников внутри Йемена и формировать стратегические альянсы с другими проиранскими группировками на Ближнем Востоке. Таким образом, их действия имеют высокий потенциал вывести локальный кризис за пределы собственно Йемена.

В последнее время хуситы прямо увязывают свои военные операции с событиями в секторе Газа. Они заявляют о солидарности с палестинским движением ХАМАС и объясняют эскалацию стремлением поддержать палестинский народ: «Вооружённые силы Йемена продолжат военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята». Хуситы также резко осуждают возобновление Израилем ударов по Газе, считая, что страны-посредники не способны сдержать «упрямство и высокомерие» израильской стороны. Подобные заявления подтверждают, что хуситы рассматривают свои действия как часть более широкого конфликта с Израилем и его союзниками.

Хуситы разработали эффективную стратегию атак на коммерческие суда в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Их основной арсенал – это ракеты различных типов и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяемые для ударов по морским целям. Помимо ракетных атак, они активно используют и более простые методы: хуситам удалось, по меньшей мере, захватить одно грузовое судно и потопить два других, что привело к гибели четырёх моряков. Разнообразие используемых тактик наносит реальный ущерб судами и поддерживает атмосферу постоянной угрозы, служащей дополнительным инструментом дестабилизации международного судоходства.

Первоначально хуситы угрожали любым суднам, следующим через Красное море в направлении Израиля. Однако в январе 2025 года они объявили о корректировке своей позиции, заявив, что после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газы их удары будут нацелены «только на суда, непосредственно связанные с Израилем». Несмотря на эти заявления, на практике военная активность хуситов продолжалась без заметных изменений.

Атаки на коммерческие суда драматически повлияли на судоходство через Суэцкий канал – один из ключевых маршрутов мировой торговли. По данным Marine Traffic, в первые шесть месяцев после начала активной фазы атак количество судов, прошедших через канал, сократилось на рекордные 85%. В ноябре 2023 года, до начала атак хуситов, через канал прошло 1094 корабля, тогда как в декабре было зафиксировано 923, в январе 2024 года – 233, в феврале – 94, в марте – 85. Лишь в апреле 2024 года наблюдался небольшой рост до 159 судов.

Столкнувшись с угрозой нападений, многие судоходные компании предпочли отправлять суда по более безопасному, но гораздо более длинному маршруту в обход Африки вокруг мыса Доброй Надежды. Это значительно увеличивает время доставки грузов, расход топлива и, в конечном счёте, повышает стоимость морских перевозок, негативно влияя на мировые логистические цепочки и цены на энергоносители и потребительские товары.

Ответом на атаки хуситов стало существенное наращивание военного присутствия Соединённых Штатов и европейских стран в регионе Красного моря. Их военно-морские силы начали патрулировать опасные участки, перехватывая ракеты и дроны. Цель этих мер – обеспечить безопасный проход судов через зону конфликта. Однако значительная часть компаний по-прежнему избегает прохождения через Красное море, свидетельствуя об ограниченной эффективности принимаемых мер.

Параллельно с военными усилиями международное сообщество предпринимает дипломатические шаги по деэскалации конфликта. В рамках переговоров о прекращении огня в Газе предполагается, что смягчение напряжённости в палестино-израильском конфликте способно повлиять и на стратегию хуситов. В январе 2025 года, комментируя перспективы соглашения по Газе, официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что «вооружённые силы (хуситов) будут продолжать следить за ситуацией в Газе и принимать меры, если враг нарушит условия перемирия или активизирует действия против палестинского народа». Это может указывать на готовность хуситов корректировать свою тактику в зависимости от событий в секторе Газы.

На дальнейшее развитие событий повлияют два ключевых фактора. Во-первых, динамика палестино-израильского конфликта: если сторонам удастся заключить и соблюдать соглашение о прекращении огня в Газе, хуситы могут снизить интенсивность атак в Красном море. Во-вторых, роль международного сообщества в обеспечении безопасности судоходства. Если США и их союзники сумеют создать надёжную систему защиты торговых судов, это подорвёт эффективность нападений хуситов и заставит их пересмотреть стратегию.

Продолжение и возможная дальнейшая эскалация конфликта с участием хуситов грозят серьёзными последствиями для безопасности региона и мировой экономики. Угроза нападений на коммерческие суда в одном из важнейших торговых коридоров планеты может вызвать долгосрочные изменения в глобальной логистике и структуре международной торговли. Сокращение на 85% судоходства через Суэцкий канал – беспрецедентный удар по критически важному морскому маршруту. Кроме того, с учётом предполагаемых связей хуситов с Ираном и их участием в «оси сопротивления» повышается риск более широкой дестабилизации ближневосточного региона, поскольку конфликт может вовлечь дополнительные страны и силы.

Таким образом, к началу 2025 года эскалация, вызванная боевыми действиями хуситов, стала серьёзным вызовом для региональной и глобальной стабильности. Атаки на торговые суда уже привели к беспрецедентному снижению интенсивности судоходства через Суэцкий канал и вынужденному изменению маршрутов в обход Африки – с ощутимыми экономическими последствиями. Хуситы прямо заявляют о готовности продолжать «военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа» вплоть до удовлетворения своих требований, что указывает на отсутствие быстрых решений. Международное сообщество прилагает военные и дипломатические усилия, чтобы сдержать хуситскую угрозу, но их эффективность во многом ограничена тем, что конфликт опирается на более глубокие противоречия, связанные прежде всего с палестино-израильским кризисом. Мартовские заявления 2025 года подтверждают стремление хуситов продолжать атаки, пока, с их точки зрения, «агрессия против Газы» не прекратится. При этом расширение конфликта с участием хуситов угрожает не только глобальным торговым путям, но и стабильности на всём Ближнем Востоке, поскольку может вовлечь в орбиту противостояния всё больше региональных и международных игроков.

Затянувшийся внутриполитический кризис в Йемене, начавшийся в 2014 году, уже давно перерос рамки локального конфликта и превратился в прокси-войну, в которую оказались втянуты региональные и глобальные державы. Вмешательство внешних сил усложнило разрешение конфликта, усугубило гуманитарную катастрофу и усилило напряжённость на всём Ближнем Востоке. Особенно ярко это проявляется в том, как хуситы оснащаются современным вооружением, а также в серии американских ударов по Йемену в 2024–2025 годах. В числе ключевых игроков, чьи действия превращают Йемен в арену геополитического противостояния, на первом плане стоят Иран, США, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Несмотря на официальные опровержения со стороны Тегерана, многочисленные факты указывают на ведущую роль Ирана в вооружении хуситов. По оценкам международных экспертов, за последние годы хуситы накопили весьма широкий и разнообразный арсенал противокорабельного оружия, несмотря на эмбарго ООН от 2015 года, накладывавшее запрет на поставки вооружений йеменским ополченцам. США и независимые аналитики сходятся во мнении, что значительная часть оснащения хуситов имеет иранское происхождение, хотя сами представители движения «Ансар Аллах» настаивают, что речь идёт о собственных разработках.

Роль Ирана особенно заметна в составе ракетного арсенала хуситов. Так, баллистическая ракета «Asef» похожа на противокорабельный вариант иранской ракеты «Fateh» и, вероятно, является аналогом «Fateh-313» с дальностью пуска до 450 км и боеголовкой массой 500 кг. Противокорабельная крылатая ракета «Al-Mandab-2» демонстрирует явное сходство с иранскими ракетами «Ghader», созданными на базе китайского проекта «YJ-83» (в свою очередь являвшегося развитием советских образцов). Анализ баллистических ракет малой и средней дальности, таких как «Karar», «Burkan-2H» и «Aqeel», также подтверждает «иранский след»: они соответствуют моделям «Fateh-110», «Qiam-1» и «Qiam». Наибольшую тревогу вызывает наличие у хуситов ракет средней дальности – «Burkan-3», «Hatem», «Toofan» и «Quds-4», способных поражать цели на дистанции до 2000 км. Это в корне изменяет баланс сил и расширяет потенциальный радиус действий хуситов в регионе.

Таким образом, к настоящему моменту хуситы располагают обширным и разноплановым вооружением, включающим как противокорабельные, так и наземные ракетные системы. Помимо перечисленных образцов, в их арсенале имеются ракеты «Quds Z-0» и «Sayyad» с дальностью до 800 км, позволяющие контролировать значительную часть акватории Красного моря. Такой военно-технический потенциал серьёзно повышает вес хуситов в регионе, делая поиск политических путей урегулирования ещё более затруднительным. Неудивительно, что внешние государства вынуждены учитывать эти реалии при выработке стратегии в отношении Йемена.

Особо поражает, насколько успешно хуситы, оставаясь повстанческой группировкой, освоили современные сложные вооружения. Они активно используют дроны-камикадзе, разведывательные беспилотники, баллистические ракеты средней дальности и крылатые ракеты либо собственного, либо иранского происхождения. Хуситы взяли на себя ответственность за резонансные атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, продемонстрировав уязвимость даже крупных и хорошо защищённых объектов. На море их арсенал противокорабельных ракет и начинённых взрывчаткой катеров представляет серьёзную угрозу как для военных, так и для гражданских судов. Эта растущая технологическая оснащённость повстанцев вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества и делает войну в Йемене беспрецедентной по уровню применяемых вооружений.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали центральным элементом военной стратегии хуситов, которые активно используют разведывательные, ударные и дроны-камикадзе. К наиболее известным моделям относят «Samad-3» с дальностью около 1500 километров, «Qasef-2K», оснащённый боеголовкой для ударов по живой силе и инфраструктуре, а также «Shahed-136» (иранский аналог), применяемый против объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. Начиная с 2023 года хуситы расширили сферу использования подобных дронов, нанося удары по судоходству в Красном море, где их целями становятся израильские, американские и международные торговые суда.

Помимо БПЛА, хуситы располагают небольшим арсеналом баллистических и крылатых ракет. Среди них выделяются «Burkan-3» (дальность 1300 км), «Zulfiqar» (модифицированная иранская ракета, применявшаяся против Саудовской Аравии) и «Quds-2» (крылатая ракета с дальностью свыше 1000 км, применявшаяся для атак на нефтяные объекты арабских стран Персидского залива). Эти удары стали причиной масштабных повреждений, в частности по базам «Abqaiq» и «Khurais» в 2019 году.

Хуситы активно развивают морские технологии: используют противокорабельные ракеты, являющиеся аналогами «Noor» и «C-802», а также морские беспилотники – начинённые взрывчаткой катера, которые применялись против судов коалиции. В случае успешной разработки подводных дронов они могут стать новой угрозой в Красном море. Наряду с этим хуситы создали пусть и ограниченную, но эффективную систему ПВО, включающую ракеты «Sayyad-2», самодельные комплексы на базе старых советских образцов и средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие нарушать работу дронов и ракет, которыми располагает коалиция.

Иран является главным поставщиком технологий для хуситов: оружие поступает через Оман, морским путём в Красном море, а также через контрабандные сети. По сути, БПЛА и ракетное вооружение зачастую поставляются разобранными и собираются уже в Йемене. Кроме того, хуситы получают обучение у иранских специалистов и «Хезболлы». Помощь поступает и из других регионов, например из Африканского Рога, что подтверждается перехватами нескольких крупных партий вооружений в 2023 году военно-морскими силами США и их союзников.

Эскалация вооружённого конфликта в Йемене сильно затронула страны Персидского залива, прежде всего Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Регулярные ракетные обстрелы хуситов по нефтяной инфраструктуре подрывают стабильность, провоцируя скачки мировых цен на нефть и создавая дополнительную неопределённость на глобальном рынке. Нападения на коммерческие суда в Красном море вынуждают судовладельцев искать альтернативные маршруты, что повышает транспортные затраты и дестабилизирует мировую логистику.

Помимо прямого экономического ущерба, йеменский конфликт несёт серьёзные риски для международной безопасности. Нанесение ударов по ключевым объектам и кораблям в одной из важнейших морских артерий может вызвать мировой торговый кризис. Использование хуситами дронов, способных поражать как военные, так и гражданские цели, служит прецедентом для других повстанческих движений и террористических группировок, поскольку упрощает нанесение ударов по хорошо защищённым объектам при относительно низких затратах.

Ещё одним следствием напряжённости стала увеличивающаяся самостоятельность хуситов. Если ранее они в значительной мере зависели от Ирана, то теперь всё чаще действуют независимо, опираясь на собственные военные и политические расчёты. Этот процесс осложняет дипломатические попытки разрешения конфликта, ведь одних только переговоров с Ираном для деэскалации уже недостаточно.

В ближайшие годы хуситы, по всей видимости, продолжат совершенствовать арсенал своих ракет и беспилотных систем, что может качественно изменить ход конфликта. Рост дальности и точности баллистических ракет позволит им угрожать более удалённым целям, а развитие беспилотных технологий повысит эффективность атак на морские и наземные объекты. Вероятно, хуситы станут наращивать и потенциал противовоздушной обороны, усложняя действия коалиции в воздушном пространстве Йемена.

Политические сценарии развития конфликта могут варьироваться. Если хуситы продолжат удары по международным судам в Красном море, масштаб противостояния рискует расшириться: вмешательство США и их союзников усилится, что может привести к затяжной войне с привлечением новых акторов. Однако сохраняется и возможность дипломатического решения: успешные переговоры с Саудовской Аравией способны привести к сокращению использования хуситами своего стратегического вооружения и постепенному выходу из тупика, хотя это потребует значительных компромиссов.

Таким образом, хуситы, ранее рассматривавшиеся как локальное повстанческое движение, к 2025 году стали влиятельной региональной силой, обладающей широким спектром современных вооружений и ведущей асимметричную войну. Их атаки ставят под угрозу безопасность Красного моря, экспорт нефти из ведущих стран Персидского залива и глобальные торговые пути. Ослабление зависимости от Ирана делает конфликт в Йемене ещё более многогранным и усложняет его урегулирование. В итоге дальнейшая эскалация может превратить Йемен в арену новых конфликтов, но существует и шанс на стабилизацию, если все стороны проявят готовность к диалогу. Одновременно иранская поддержка хуситов вписывается в стратегию Тегерана по формированию «оси сопротивления» в регионе, при этом официальные власти Ирана продолжают отрицать факт поставок оружия, стараясь избежать открытой конфронтации с международным сообществом.

Вовлечённость США и их союзников в конфликт объясняется их стремлением защитить региональных партнёров и сохранить безопасность ключевых морских путей. С января 2024 года американо-британские силы регулярно наносят точечные удары по хуситам, пытаясь нейтрализовать угрозу для судоходства. Примером служат авиаудары 10 ноября 2024 года в столице Сане и провинции Амран, осуществлённые в ответ на атаки хуситов на суда в Красном море, связанные с их поддержкой палестинцев. Американские официальные лица заявляли, что намерены привлечь хуситов к ответственности, сохраняя тем самым риторику, которая стала актуальной ещё в 2022 году после нападений на объекты в Абу-Даби.

Международное сообщество – в том числе ООН, США, Франция и Великобритания – резко осуждает нападения хуситов на гражданские объекты и судоходство, однако сложность конфликта не оставляет места для простых решений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает стороны к сдержанности, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан называет атаки хуситов «угрозой безопасности Объединённых Арабских Эмиратов и региональной стабильности».

Саудовская Аравия и ОАЭ наиболее глубоко вовлечены в йеменский кризис, рассматривая его как прямую угрозу собственной безопасности. Саудовское королевство возглавляет коалицию арабских государств, которая с 2015 года воюет против хуситов. После атаки беспилотников в Абу-Даби в январе 2022 года, унесшей жизни нескольких человек, коалиция ответила авиаударами по столице Йемена Сане. Бригадный генерал Турки Аль-Малики, официальный представитель коалиционных сил, назвал действия хуситов «враждебными нападениями террористов», угрожающими не только региональной, но и мировой стабильности.

Сдерживание иранского влияния у своих границ стало ключевой мотивацией для Саудовской Аравии и ОАЭ. Усиление поддерживаемых Ираном хуситов они считают экзистенциальной угрозой – особенно на фоне шиитско-суннитских противоречий в регионе. Тем не менее, при всём объёме военных и финансовых ресурсов коалиции, ей не удалось нанести хуситам решающее поражение. А многочисленные нападения повстанцев на объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ демонстрируют уязвимость даже передовыми военными системами перед асимметричной тактикой. Со временем йеменский конфликт превратился в поле прокси-противостояния между Ираном и аравийскими монархиями, а также между разными глобальными блоками.

Ситуация ещё более осложнилась после ноября 2023 года, когда хуситы начали ракетные и беспилотные удары по судам, курсирующим через Красное море, предполагая, что они могут быть связаны с Израилем. Этот шаг расширил географию конфликта и привлёк к нему повышенное внимание мировой общественности в плане безопасности морских коммуникаций.

На практике йеменский кризис показывает, как внутреннее противостояние при вмешательстве внешних сил превращается в международную проблему. Иран, США, Саудовская Аравия и ОАЭ определяют динамику конфликта, часто ставя собственные геополитические цели выше интересов йеменского народа. Пока шансы на урегулирование остаются туманными: для достижения устойчивого мира необходимо согласовать позиции всех вовлечённых акторов, что крайне затруднительно ввиду нынешних противоречий. Отягощает ситуацию и тяжёлая гуманитарная обстановка, приносящая страдания миллионам мирных жителей.

Главный урок, который даёт йеменский конфликт, состоит в том, что решение современных региональных кризисов немыслимо без учёта влияния внешних игроков и без создания механизмов их координации. Лишь комплексный подход, сочетающий дипломатические усилия и надёжные меры безопасности, способен проложить путь к долгосрочной стабилизации в Йемене и во всём регионе.

Очерк 2. Причины конфликта и внутренняя динамика войны в Йемене

Гражданская война в Йемене, начавшаяся в начале 2010-х и к 2014 году переросшая в полномасштабный вооружённый конфликт, стала одним из самых затяжных и сложных кризисов современности. Страна фактически распалась на ряд территорий, контролируемых различными силами, имеющими мало общего друг с другом. Кроме того, война привела к катастрофическим гуманитарным последствиям: по данным ООН, к концу 2021 года число погибших (включая жертв голода и болезней) превысило 377 тысяч человек, причём свыше 70% из них были детьми. Чтобы понять, почему более десяти лет спустя конфликт всё ещё не урегулирован, необходимо изучить его истоки и внутреннюю динамику, включая политические, социальные, этноконфессиональные и экономические аспекты, заложившие основу для нынешнего противостояния.

Современное государство Йемен возникло в 1990 году в результате объединения Северного Йемена (Йеменской Арабской Республики) и Южного Йемена (Народной Демократической Республики Йемен), которые до этого имели разную историческую траекторию развития. Тем не менее, несмотря на формальное объединение, Йемен оставался расколотым по ряду признаков: региональному, племенному, конфессиональному и другим. Север длительное время сохранял сильную племенную структуру и зейдитскую религиозную традицию, тогда как южные районы пережили сначала британское колониальное правление, а затем – период существования светского социалистического государства.

Уже через четыре года после объединения (в 1994-м) на юге вспыхнул вооружённый мятеж за отделение, который был жёстко подавлен северными войсками. Однако стремление к автономии в южных провинциях никуда не исчезло и со временем возродилось в виде «Южного движения» (аль-Хирак) в 2007 году. Его сторонники протестовали против дискриминации и игнорирования интересов жителей юга центральным правительством. Параллельно на севере набирало силу другое движение – хуситы, представляющие часть зейдитского населения. Таким образом, к рубежу 2010-х Йемен оказался в состоянии углубляющихся внутренних противоречий, которые вскоре переросли в открытую конфронтацию.

Одним из важнейших очагов будущего конфликта стало зейдитское движение хуситов на севере Йемена. Зейдиты (ветвь шиитского ислама) исторически проживали в горных районах Северного Йемена и вплоть до революции 1962 года доминировали в политической жизни через институт имамата. После установления республиканского режима их прежние привилегии заметно пошатнулись. К концу XX века у части северного населения накопилось чувство, что центральная власть в Сане пренебрегает регионом и его религиозно-культурными традициями. Именно на этой почве в 1990-е годы возникло движение «Ансар Аллах» под руководством семьи аль-Хуси, стремившееся защитить зейдитскую идентичность.

Хуситы выступали против «размывания» зейдизма, опасаясь усиления суннитского ислама и влияния Саудовской Аравии на севере. В определённый момент они заговорили о восстановлении отдельных элементов имамата, при котором потомки пророка (сэйиды) обладали бы политическим лидерством, как это было до 1962 года. Помимо религиозно-культурных факторов, хуситы имели и социально-экономические претензии к руководству страны. Провинция Саада – оплот движения – была одной из наиболее бедных и недоразвитых областей Йемена, страдавшей от нехватки инвестиций и инфраструктуры.

Раздражение вызывало также внешнеполитический курс президента Али Абдаллы Салеха, который активно сотрудничал с США и Саудовской Аравией, включая поддержку американской «войны с террором» и операции в Ираке. Лидер хуситов Хусейн аль-Хуси, возмущённый такими шагами, призывал к антиамериканским и антисаудовским лозунгам. В начале 2000-х в обиход движения вошёл ставший известным боевой девиз:

«Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа ислама!»

Открытое восстание 2004 года стало кульминацией накопленных противоречий. Поводом послужила попытка властей арестовать Хусейна аль-Хуси, который в итоге погиб в бою, но само движение лишь усилилось. С 2004 по 2010 год в северной провинции Саада произошло шесть серьёзных раундов столкновений между повстанцами-хуситами и войсками Салеха. Бои были ожесточёнными и приводили к тяжёлым потерям среди гражданского населения. Правительство не смогло подавить горное повстанческое движение, но и хуситам не удавалось выйти за пределы своего региона. Тем не менее они постепенно завоевали у части населения репутацию единственной силы, способной бросить вызов коррумпированному режиму Салеха.

К 2010 году хуситы и А. А. Салех заключили шаткое перемирие, однако ключевые проблемы противостояния никуда не исчезли. Движение «Ансар Аллах» сумело легализовать своё политическое крыло и стало расширять влияние за пределами Саады. Уже после 2014 года хуситы сыграют решающую роль в разрастании гражданской войны, однако переломным моментом для всей страны станет «Арабская весна» 2011 года, обнажившая глубокие кризисы йеменской политики.

Волнения 2011 года, охватившие арабский мир, затронули и Йемен. Подъём народного недовольства был вызван усталостью от более чем тридцатилетнего правления Али Абдуллы Салеха, коррупцией, кумовством, а также отсутствием реального развития. При этом специфической чертой йеменских событий стало то, что изначальный молодёжный протест вскоре оказался инструментом в руках различных элитных групп, уже давно искавших возможность сместить Салеха и перераспределить власть.

Под давлением массовых выступлений и внешних игроков (прежде всего Совета сотрудничества арабских государств Залива и США) Салех в ноябре 2011 года согласился покинуть пост. «Инициативное соглашение ССАГЗ» передавало власть вице-президенту Абд Раббо Мансуру Хади, гарантировавшему Салеху неприкосновенность. В феврале 2012 года Хади формально стал президентом переходного правительства с планом, предполагавшим к 2014 году выработку новой конституции и проведением реформ.

В 2013 году под эгидой ООН состоялся Национальный диалог (НДК), где 565 представителей главных политических и общественных сил, включая хуситов и «Южное движение», пытались найти модель нового государственного устройства. Однако долгие обсуждения не дали решающего результата: особенно остро встал вопрос федерализации. Южане добивались фактического возвращения к двум крупным субъектам (Север и Юг), а хуситы стремились получить гарантии политического представительства и ресурсов для северных регионов.

После завершения НДК в начале 2014 года президент Хади своим указом объявил о делении Йемена на шесть федеральных регионов: четыре на территории бывшего Северного Йемена и два – на территории бывшего Южного. Этот шаг сразу же встретил резкую критику хуситов и сепаратистов юга. Хуситы сочли такое деление ущемляющим их интересы: их родная провинция Саада не получала выхода к морю и оказывалась обделена нефтяными богатствами. Южане же выступали за разделение страны максимум на два субъекта в границах бывших независимых государств. Подобное нежелание учесть региональные особенности лишь усилило фрагментацию государства.

Слабость и непопулярность переходного правительства Хади усугубляли ситуацию. Летом 2014 года, выполняя требования МВФ, были отменены топливные субсидии, что вызвало резкий рост цен и новую волну недовольства. Хуситы, выступая «защищающей народ» силой, организовали массовые протесты с социально-экономическими требованиями, преодолевая рамки сугубо зейдитской повестки и пытаясь привлечь на свою сторону суннитское население Саны.

В итоге в сентябре 2014 года хуситы, опираясь на часть военных, связанных с бывшим президентом Салехом, перешли к силовым действиям и стремительно заняли столицу. Президент Хади оказался заблокирован в своей резиденции, а хуситы, объявив о «Мирном договоре и партнёрстве», фактически взяли в руки власть в Сане. Уже тогда возникло сомнение, что любое формальное соглашение будет соблюдаться, ведь хуситы продолжали укреплять позиции, а Хади стремительно терял остатки легитимности.

Захват хуситами столицы Йемена, Саны, в сентябре 2014 года фактически ознаменовал государственный переворот, хотя формально Абд Раббо Мансур Хади всё ещё оставался президентом. В следующие месяцы хуситы систематически укрепляли контроль над госинститутами. В январе 2015 года они заняли президентский дворец, вынудив Хади и правительство подать в отставку. К февралю движение «Ансар Аллах» официально распустило парламент и объявило о создании собственного Революционного комитета, что положило конец действовавшему после ухода Али Абдаллы Салеха Правительству национального согласия.

Сам Салех, ранее непримиримый противник хуситов, стал их союзником. Его сторонники в армии и среди племён поддерживали хуситов в расширении подконтрольных территорий. Этот неожиданный альянс имел в основном тактический характер: Салех и его партия Всеобщий народный конгресс чувствовали себя отстранёнными при президенте Хади, а хуситам требовались военные кадры и племенная база для продвижения на юг. Объединившись, весной 2015 года силы хуситов и Салеха заняли большую часть страны, приблизившись вплотную к порту Аден на юге.

Наступление на Аден в марте 2015 года встревожило Саудовскую Аравию и ряд других стран: Эр-Рияд считал подъём шиитских хуситов на севере результатом иранского влияния и прямой угрозой у своих границ. Опасаясь повторения «ливанского сценария» (проиранской вооружённой группировки рядом), саудовцы решили силой восстановить статус-кво.

25 марта 2015 года, после бегства Хади из Адена и его официального запроса о помощи, Саудовская Аравия возглавила международную коалицию и начала военное вмешательство против хуситов. В коалицию вошли ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Египет, Марокко, Судан и другие, заручившись политической поддержкой США. Под названием «Буря решимости» начались массированные авиаудары по позициям повстанцев, причём декларированная цель заключалась в восстановлении «законной власти» Хади в Сане.

Таким образом, к середине 2015 года конфликт был интернационализирован, превратившись в региональную войну между Саудовской Аравией и её союзниками, с одной стороны, и хуситским движением, пользующимся поддержкой Ирана, – с другой. Однако эта внешняя интервенция не разрешила противостояния, а лишь усложнила его. Борьба за власть между внутрииеменскими силами переросла в геополитическое столкновение, которое часто рассматривают как прокси-войну между Саудовской Аравией и Ираном. В результате конфликт затянулся, ни одна из сторон не добилась решающей победы, и Йемен погрузился в долгую, изматывающую войну.

Нередко в описаниях конфликта в Йемене упоминают два противоборствующих лагеря – хуситов (со своими союзниками) и силы, лояльные президенту Хади (поддерживаемые коалицией). Однако на практике формируется куда более сложная мозаика, в которой помимо этих лагерей действует множество групп, каждая со своими целями и внутренними противоречиями. Гражданская война фактически раскололась на несколько параллельных конфликтов, а страна распалась на зоны контроля, управляемые различными вооружёнными формированиями. Это привело к феномену «войны всех против всех», где иногда враждующие силы заключают временные союзы, а локальные интересы превалируют над общенациональными.

Самую организованную силу на севере по-прежнему представляет движение хуситов «Ансар Аллах». Это гибридное военно-политическое объединение зейдитского происхождения, которое после 2014 года фактически управляет подконтрольной территорией. Хуситы удерживают Сану и значительную часть густонаселённых северо-западных областей, сформировав там квазигосударственные структуры вроде Революционного комитета, сменившегося затем Переходным политическим советом. К ним примкнула часть военных подразделений, оставшихся после режима Салеха, а также часть суннитов-северян, уставших от беспорядка и рассчитывающих на стабильность. Идеология хуситов сочетает зейдитский религиозный мессианизм, антиимпериалистические настроения и призывы к национальному сопротивлению «внешнему вмешательству». Иран обеспечивает хуситов военной и политической поддержкой, однако её масштаб является предметом споров, учитывая глубокие различия между иранским шиитским исламом и зейдитской традицией северного Йемена.

Международно признанное правительство Йемена в 2015 году лишилось контроля над большей частью страны и существовало фактически в изгнании в Саудовской Аравии. Формально во главе государства оставался Абд Раббо Мансур Хади, но его реальное влияние стремительно ослабло. Благодаря усилиям арабской коалиции в 2016–2017 годах были отбиты у хуситов южные и восточные провинции (включая Аден, Хадрамаут, Шабву и Маариб), где временной столицей объявили Аден. Однако «лагерь Хади» оказался внутренне неоднородным, состоя из остатков национальной армии, проправительственных племенных отрядов, исламистской партии «аль-Ислах» (связанной с «Братьями-мусульманами»), а также разных южных группировок, получавших поддержку от ОАЭ. С 2018 года политическая роль самого Хади ещё более ослабела, поскольку де-факто контроль на местах перешёл к полевым командирам и структурам, ориентирующимся на своих внешних союзников (Саудовскую Аравию или ОАЭ). В апреле 2022 года Хади по настоянию Эр-Рияда передал полномочия Президентскому руководящему совету, куда вошли восемь представителей основных анти-хуситских сил. Тем не менее, в самом этом совете отсутствует согласованное видение будущего страны, и его участники объединяются лишь общей враждой к движению «Ансар Аллах».

Южный переходный совет (ЮПС) сформировался в ходе войны как крупная независимая сила. Исторически многие южане ощущали себя ущемлёнными после, как они считали, несправедливого объединения 1990 года и поражения в гражданской войне 1994-го. В 2017 году лидеры «Южного движения» при поддержке ОАЭ объявили о создании ЮПС во главе с Айдарусом аз-Зубейди, официально заявив курс на восстановление независимого Южного Йемена.

Формально ЮПС входил в коалицию против хуситов и участвовал в боях на западном побережье. Однако параллельно между южанами и правительством Хади возникло острое противостояние: каждая сторона стремилась контролировать освобождённые от хуситов районы. В январе 2018 года и снова в августе 2019-го отряды ЮПС (именуемые «бригадами Пояса безопасности» под кураторством ОАЭ) выбили из Адена пропрезидентские силы. В итоге южные сепаратисты фактически установили собственное управление в Адене и провинциях Лахдж, Дали и Абьян. В ноябре 2019 года при посредничестве Саудовской Аравии был подписан Эр-Риядский договор о совместном управлении югом, однако реализация этого соглашения пробуксовывает. ЮПС не отказывается от идеи отделения, формально участвует в правительстве, но одновременно формирует параллельные структуры власти, рассчитывая на переговоры о будущем статусе региона. В южных городах вновь повсеместно развеваются флаги бывшей Народной Демократической Республики Йемен.

Кроме того, хаос войны позволил укрепиться радикальным джихадистским группировкам и другим исламистским силам. «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), давно имевшая ячейки в стране, воспользовалась внутренним кризисом: в 2015 году боевики захватили Эль-Мукаллу, крупный порт на юго-востоке, и освободили сотни своих сторонников из местных тюрем. На короткое время они создали там свой «эмират», хотя к 2016 году силы ОАЭ и местные племена вернули город под контроль правительства. Тем не менее, АКАП продолжает действовать в ряде центральных и восточных провинций (Шабва, Маариб, Абьян), иногда обеспечивая некоторую видимость порядка и завоёвывая тем самым лояльность части населения.

«Исламское государство» (ИГИЛ) также предприняло попытки закрепиться в Йемене: в марте 2015 года его ячейки организовали теракты против шиитских мечетей в Сане, унеся жизни свыше 140 человек. Однако, в отличие от АКАП, влияние ИГИЛ в Йемене заметно меньше. Их группировки, насчитывающие лишь несколько сотен бойцов, орудуют главным образом в провинции Эль-Бэйдаа и частично в Адене. США и их союзники периодически наносят авиаудары по командирам АКАП и ИГИЛ, а проасадовские силы и хуситы противостоят джихадистам там, где их интересы пересекаются. Всё это ещё сильнее усложняет запутанную картину йеменского конфликта.

В традиционном племенном обществе Йемена, особенно в периоды ослабления центральной власти, ключевую роль играют местные племена и формируемые ими ополчения. Во время текущей гражданской войны они нередко оказываются решающим фактором в отдельных регионах. Множество северных племён долгие годы были союзниками Али Абдаллы Салеха, однако в 2017 году, когда Салех попытался разорвать коалицию с хуситами, рассчитывая на их поддержку, большинство шейхов предпочло занять выжидательную позицию, оценивая риски и выгоды. В итоге отсутствие серьёзной племенной поддержки предопределило гибель бывшего президента, убитого хуситами. Этот эпизод ярко показывает, что для племенных вождей зачастую более важны прагматические расчёты и безопасность собственных общин, нежели идеологические принципы.

В центральных и восточных провинциях (Маариб, Джоуф, Хадрамаут) многие племена взяли на себя оборону от хуситов, получая при этом помощь от арабской коалиции. В богатом нефтью Маарибе племенные отряды смогли удержать регион от наступления хуситов во время крупнейшего штурма в 2020–2021 годах, обеспечив тем самым контроль за одной из ключевых экономических зон Йемена. При этом внутри самих племенных структур нередко возникают внутренние конфликты, когда одни кланы сотрудничают, например, с «Аль-Каидой» или занимаются контрабандой, в то время как другие поддерживают официальные власти. С одной стороны, племена поддерживают местный порядок и не дают стране полностью погрузиться в хаос, а с другой – они препятствуют восстановлению сильного центрального государства, предпочитая отстаивать собственные групповые интересы.

Уже к 2016–2017 годам гражданская война в Йемене утратила видимость единого фронта, превратившись в сплетение нескольких параллельных конфликтов:

Противостояние хуситов с коалицией и поддерживающим её «официальным правительством».

Столкновения хуситов с локальными племенами и исламистскими группами.

Борьба южан против «единого Севера», включая хуситов и политическое наследие Салеха.

Конфликты южан с некоторыми составляющими той же панарабской коалиции.

Противоречия внутри самого анти-хуситского лагеря.

Различные межплеменные распри.

Противостояние с радикальными исламистскими группировками (АКАП, ИГИЛ) и т.д.

Эти линии противостояния накладываются друг на друга и зачастую меняются по ходу войны. Например, южане могли временно взаимодействовать с хуситами ради борьбы с исламистскими формированиями партии «аль-Ислах». Хуситы и окружение Салеха были непримиримыми врагами, но на время объединились, а затем вновь вступили в конфликт, кульминацией которого стала гибель Салеха в декабре 2017 года, когда он попытался перейти на сторону про-саудовской коалиции.

Отсутствие единого центра власти и присутствие множества разнообразных акторов привели к тому, что «большая война» в Йемене распалась на множество «маленьких войн». Как метко отметил Chatham House, даже если получится остановить главные сражения, существует риск фрагментации страны на целый ряд локальных конфликтов, урегулировать которые будет ещё сложнее.

Одной из главных причин йеменской войны стала хрупкость и фактический распад государственных институтов, а также непрекращающаяся борьба элит за власть. Ещё до начала конфликта управление страной носило крайне неэффективный и коррумпированный характер. Режим Али Абдаллы Салеха (1978–2012) держался на патронажной системе, где президент раздавал посты и ресурсы влиятельным племенным шейхам, генералам и партийным лидерам, пытаясь уравновесить их интересы. Однако к концу его правления эта схема стала всё более клептократической и не справлялась с накопившимися вызовами. «Кофейная революция» 2011 года вскрыла слабые места этого режима, но, передав власть Абд Раббо Мансуру Хади, никто не избавился от прежних проблем. Те же старые элиты продолжали оказывать закулисное влияние, поэтому переходный период проходил под знаком продолжающегося соперничества и недоверия.

По сути, «арабская весна» в Йемене привела лишь к смене фигуры президента, без реальных политических реформ. Хади, выходец с юга, не имел прочной базы: южане видели в нём «ставленника Салеха», а жители севера считали его слабой фигурой, опирающейся на внешние силы. Всё это подорвало легитимность центральной власти. Когда в 2015 году хуситы свергли правительство, государственные институты окончательно прекратили работать как единая система. Международно признанное правительство фактически сохранило авторитет лишь на бумаге – благодаря резолюции 2216 Совбеза ООН, признававшей Хади легитимным главой страны. Но внутри Йемена его влияние оставалось ничтожным. В то же время хуситы, контролируя столицу и часть госаппарата, создали параллельное образование, которое, хоть и не признано за пределами страны, сумело заручиться поддержкой значительной части северян. Противостояние между двумя непризнанными друг другом центрами власти ввергло Йемен в глубокий политический тупик.

Ситуацию усугубило внешнее вмешательство. Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживали Хади в стремлении не допустить усиления Ирана, однако эта поддержка дискредитировала власти в глазах многих йеменцев, позволив хуситам выставлять оппонентов как «ставленников саудовской агрессии». В итоге внутренний диалог оказался парализован. Формально переговоры велись, но учесть все интересы – хуситов, южан, племён, исламистов – в рамках одной модели оказалось чрезвычайно сложно. Даже когда заключались частичные договорённости (например, Стокгольмское соглашение 2018 года), они не затрагивали фундаментальных противоречий между множеством групп. Структурная фрагментация Йемена и отсутствие центральной власти, пользующейся общим доверием, по-прежнему не дают выйти из состояния войны.

Даже созданный в апреле 2022 года Президентский руководящий совет не устранил внутренние трения среди анти-хуситских сил. Разные фракции – от исламистов до сторонников старого режима и южан – объединились лишь против хуситов и не имеют единого видения будущего страны. Как следствие, им сложно выступать консолидированным фронтом в переговорах, тогда как хуситы, сохраняя относительную сплочённость, пользуются выгодой от фрагментации своих оппонентов. Становится очевидным, что без формирования общего национального института власти, пользующегося поддержкой всех крупных общественных групп, выход из конфликта остаётся проблематичным.

Продолжительная гражданская война в Йемене обусловлена не только политическими факторами, но и глубоким кризисом национальной идентичности. Страна изначально была разделена по племенным, региональным и религиозным линиям, а нынешний конфликт лишь усилил эти различия.

Во-первых, бросается в глаза контраст между Севером и Югом. Несмотря на объединение 1990 года, Север и Юг не прошли полную интеграцию. После победы северян в войне 1994 года многие жители южных провинций чувствовали себя фактически «покорённой» территорией, где высокие посты занимали выходцы с Севера, а местные ресурсы и порты использовались в интересах центральной власти в Сане. Формировалось чувство обиды и особая южная идентичность, напоминающая период существования независимого Южного Йемена (НДРЙ). В ходе текущей войны южане, сплотившиеся вокруг Южного переходного совета, ещё больше укрепили эту идентичность: они не воспринимают единую республику как единственно возможный вариант и громко заявляют о праве на самоопределение.

Во-вторых, в Йемене обострились религиозные различия между зейдитами (форма шиитского ислама, преобладающая на Севере) и шафиитами (большинство из которых живёт на Юге и в прибрежных районах). Исторически эти конфессиональные общины сосуществовали относительно мирно, однако война придала их отношениям сектантскую окраску. Хуситы, будучи зейдитами, невольно придали конфликту религиозный подтекст, а их противники – в основном сунниты, поддерживаемые суннитской коалицией – стали рассматривать это противостояние через призму шиитско-суннитских противоречий. Саудовская пропаганда позиционировала хуситов как «иранских ставленников», подогревая религиозную мотивацию в борьбе с ними. С другой стороны, сами хуситы всё громче подчёркивают свою зейдитско-имамитскую идеологию, вводя в образовании и общественной жизни элементы прославления имамата и способствуя появлению эксклюзивной религиозно-политической идентичности. Такие меры укрепляют влияние «Ансар Аллах» на подконтрольных территориях, но одновременно отдаляют их от остального населения, усугубляя конфессиональный раскол и делая конфликт более затяжным и многогранным.

Противоположная тенденция складывается на юге, где, хоть южане и контролируют ситуацию, они пока не торопятся менять учебные программы или государственную символику, формально сохраняя общенациональные атрибуты. Однако культурное размежевание там всё же растёт: жители южных регионов ссылаются на опыт собственного светского социалистического прошлого, с тревогой наблюдая, как «север», управляемый хуситами, движется в сторону теократического уклада. Вполне возможно, что уже в следующем поколении сформируются две весьма различные системы ценностей – северная и южная, что ещё больше осложнит перспективы воссоединения страны.

В-третьих, в Йемене преобладает племенная и локальная лояльность над приверженностью абстрактному национальному государству. Многие жители сельских районов отождествляют себя прежде всего со своим племенем или небольшим районом, а не с Йеменом в целом. Племена исторически гордятся своей автономией и традициями самоуправления, поэтому любые правители в Сане были вынуждены договариваться с шейхами, либо «покупая» их поддержку, либо иным образом завоёвывая их лояльность. В ходе всех последних войн йеменские племена чаще выступали за защиту собственных земель и ресурсов, нежели за ту или иную политическую группировку.

Например, в 2011 году влиятельная конфедерация племён Хашед раскололась: часть поддержала революцию против Салеха, часть решила сохранять нейтралитет. С приходом хуситов в их районы одни племена сотрудничали с повстанцами, другие активно сопротивлялись. В таких обстоятельствах идеи единой национальной идентичности для многих остаются далёкой абстракцией: людям важно, кто обеспечит местную безопасность и экономическую выгоду, и не так принципиально, какую именно «большую цель» он декларирует.

Хуситы пытаются встроиться в эту систему, предлагая племенам те или иные льготы и поощряя межплеменные браки. Одновременно они жёстко подавляют любые очаги сопротивления, провоцируя рост кровной мести и круговой вражды. Похожими методами пользуется и «официальное правительство», раздавая племенным лидерам посты и награды, но возможности властей при этом ограничены их слабостью. В целом такая структура препятствует формированию в стране единого политического сообщества: множество полуавтономных объединений поддерживают друг с другом временные союзы, опираясь на сиюминутные интересы.

Различия религиозные, региональные, племенные и политические во многом лишают йеменцев общей национальной идентичности, которая могла бы стать базой для единения. Нет единого канона истории: для одних праздник – это годовщина революции в Северном Йемене 1962 года, для других – день объединения государства в 1990-м, а для третьих – ещё не свершившаяся дата восстановления независимого Юга. Нет и общих символов, принимаемых всеми: каждая сила насаждает собственный нарратив. Хуситы видят себя наследниками имамата и борцами против внешней агрессии; южане – прямыми потомками Южной республики; исламисты ставят на первый план противостояние «шиитской ереси».

В школах на подконтрольных разных группировкам территориях детям прививаются различные ценности и видение истории. Таким образом, молодёжь не формирует общенационального самосознания, а усваивает, скорее, идентичность «северян-хуситов», «южан-сепаратистов» и т. п. Если эта тенденция сохранится, то по завершении войны в стране может почти не остаться граждан с цельным ощущением общей национальной принадлежности, и это создаёт риск дальнейшего распада Йемена.

Экономический аспект конфликта в Йемене играет не меньшую роль, чем политическая, религиозная или племенная составляющие. Йемен всегда оставался беднейшей страной арабского мира, испытывая острую нехватку ресурсов и существенную отсталость инфраструктуры. Высокая безработица, массовая нищета и слабые перспективы улучшения жизни стали благодатной почвой для недовольства властью. Многие обездоленные граждане видели в восстаниях – будь то «кофейная революция» 2011 года или движение хуситов – возможность покончить с социальным гнётом. Бездействие правительства в вопросах элементарного благополучия населения (доступ к питьевой воде, продовольственная безопасность, медицина) подрывало его легитимность. Символичным примером стало решение властей незадолго до падения режима Хади (2014 год) убрать субсидии на топливо по настоянию международных институтов, без компенсирующих мер для бедных слоёв. В итоге такое нововведение лишь ускорило крах правительства.

Долгие годы экономика Йемена зависела от экспорта нефти. Однако объёмы её добычи всегда были скромными, а в 2000‑х начался спад. К началу войны казна страны оказалась на грани истощения: внешняя помощь иссякала, инвестиции отсутствовали. Это делало борьбу за контроль над ограниченными ресурсами особенно острой. Несправедливое распределение доходов между регионами только усиливало протестные настроения: и хуситы на севере, и южане жаловались на то, что центральная власть в Сане присваивает нефтяные доходы, не заботясь о развитии отдалённых провинций. К примеру, промышленность и сельское хозяйство на севере оставались в запустении, а доходы от нефти почти не реинвестировались. Юг также обвинял столицу в том, что вся прибыль от добычи в Маарибе или Шабве уходит «наверх», в то время как местные жители получают лишь разрушенную инфраструктуру и безработицу. Президент Хади, продвигая федерализацию, обещал решить эти перекосы, но многие аналитики считали, что его проект лишь увековечивал неравномерное распределение ресурсов официально.

С началом войны экономика страны практически рухнула. Блокада портов, разрушение инфраструктуры и резкое сокращение нефтяного экспорта привели к тому, что ВВП Йемена уменьшился более чем наполовину, а национальная валюта (риал) сильно обесценилась. Миллионы людей остались без средств к существованию, завися от гуманитарной помощи извне. Тем не менее, у некоторых участников конфликта возникли новые возможности для обогащения, что способствует затягиванию войны. Возникла своеобразная «военная экономика», в которой группы, контролирующие определённые территории, распоряжаются финансовыми потоками и незаконной торговлей, получая выгоду от продолжающейся нестабильности.

Сочетание политических, социальных, конфессиональных и экономических факторов привело к тому, что кризис в Йемене остаётся крайне сложным для разрешения. Многоуровневая конкуренция разнородных группировок исключает простой двусторонний подход: если, к примеру, попытаться заключить сделку только между хуситами и «официальным» правительством, это сразу же вызывает недовольство других сил – южан, племён, исламистов или сторонников старого режима. Вместо реального решения проблема просто «переместится» в другую форму конфронтации.

Отсутствие общенационального консенсуса и единого видения будущего Йемена усугубляет ситуацию. Хуситы предполагают теократическую модель государства, южане требуют независимости или крайней автономии, суннитские силы опасаются шиитского доминирования, а племена стремятся к максимальной самостоятельности. Привести эти позиции к компромиссу почти невозможно, особенно в условиях глубокого недоверия, сформировавшегося за годы войны. Почти каждая крупная группировка на собственном опыте убедилась в ненадёжности обещаний и непредсказуемости союзников: южане ссылаются на обман после событий 1990 и 1994 годов, хуситы – на свое отстранение от процесса национального диалога и предательство со стороны Салеха, исламисты – на враждебность ОАЭ к партии «аль-Ислах». В подобных условиях продолжать боевые действия зачастую оказывается безопаснее, чем пойти на риск примирения.

Кроме того, у многих командиров и политиков нет реальных стимулов завершать войну. Они заняли определённые территории, распоряжаются финансовыми потоками и властью. Мир может означать для них потерю влияния в новом йеменском государстве. Хуситы, прочно обосновавшись в Сане, не согласятся разоружиться без надёжных гарантий своей роли в будущем правлении; южане не вернутся под контроль «севера» без жёстко закреплённого международным соглашением статуса автономии. Одновременно каждая сила рассчитывает, что время в итоге сыграет на её руку: хуситы уверены, что Саудовская Аравия рано или поздно устанет и фактически признает их власть, правительственные круги надеются на дипломатическое давление и нарастающую усталость повстанцев, а южане полагаются на поддержку Эмиратов и де-факто отделение от остальной страны.

В результате война стала затяжной «игрой на выдержку», в которой элиты выжидают, а основные тяготы и страдания ложатся на миллионы обычных йеменцев.

Внешние акторы также влияют на достижение компромисса. В последние годы Саудовская Аравия и Иран предприняли шаги к разрядке: их примирение в 2023 году дало надежду на снижение внешней напряжённости. Саудовцы даже вступили в прямые переговоры с хуситами в 2022–2023 годах, пытаясь заключить двусторонние соглашения о безопасности. Это привело к заметному снижению интенсивности боевых действий и к самому продолжительному за время войны перемирию (с апреля по октябрь 2022 года). Тем не менее стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, чтобы продлить режим прекращения огня, и полного политического урегулирования достичь не удалось. Однако даже эта короткая передышка продемонстрировала усталость всех участников от многолетнего конфликта и показала, что при более приемлемых перспективах они готовы идти к миру.

Проблема в том, что каждая сторона по-своему представляет себе «мир». Хуситы хотят признания своего доминирования на севере, значительной доли власти в национальных институтах и снятия экономической блокады. Правительство стремится к возврату хотя бы части контроля над страной и возвращению в Сану. Южане настаивают, чтобы их не заставляли оставаться в границах единого Йемена против их воли. Для простых граждан главным является прекращение бомбардировок и голода.

К началу 2025 года Йемен пребывает в состоянии «ни войны, ни мира»: масштабные наступательные операции прекратились, основные игроки контролируют каждую свою часть территории, однако финального мирного соглашения нет. Страна фактически поделена между разными администрациями. Переговоры в различных форматах продолжаются, но ощутимого прогресса пока нет.

Таким образом, конфликт в Йемене остаётся трудноразрешимым по совокупности причин. Его истоки – в исторических обидах хуситов и южан, провале переходного периода после 2011 года и неспособности местных элит адекватно реагировать на вызовы. Война внутри страны чрезвычайно фрагментирована: это не один, а несколько пересекающихся конфликтов, что мешает прийти к единому решению. Йеменское общество сильно расколото как в социальном, так и в конфессиональном плане, не имея общей национальной идентичности. При этом война разрушила экономику, но дала некоторым игрокам выгоду в виде «военной экономики», которую они не хотят терять. Все стороны понесли тяжёлые потери и ожесточены друг против друга. Каждый очередной раунд дипломатических усилий вынужден учитывать множество факторов, и даже спустя десять лет конфликт так и не исчерпан, подпитываемый накопленными противоречиями.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, вероятно, необходим поэтапный процесс. В первую очередь – надёжное прекращение огня и устранение гуманитарной катастрофы, затем – непростые переговоры о федеративном или конфедеративном устройстве и гарантиях безопасности всем участникам. Потребуется также справедливое распределение ресурсов и длительная работа по восстановлению единого гражданского общества. Возвращение доверия и достижение национальной солидарности станут труднейшим испытанием. При этом международное сообщество и региональные державы могут помочь, но решающие шаги должны сделать сами йеменцы. Главное открытый вопрос – смогут ли они преодолеть прошлые обиды и прийти к новому общественному договору?

Пока же Йемен остаётся в состоянии разобщённости и разрухи, где каждая группировка опирается на оружие, опасаясь остаться в проигрыше. Это и есть причина, по которой мир в Йемене столь трудно достижим: нужно устранить коренные проблемы, такие как политическая замкнутость, социальная несправедливость, религиозный раскол и экономическая безысходность. Лишь в таком случае самый кровопролитный конфликт в арабском мире за минувшее десятилетие может завершиться.

Очерк 3. История происхождения движения «Ансар Аллах»

Движение хуситов возникло в 1990-х годах в северной части Йемена и стало отражением возрождающейся зейдитской общины. Его инициатором был зейдитский религиозный деятель Хусейн Бадр ад-Дин аль-Хуси из провинции Саада, который в 1993–1997 годах заседал в йеменском парламенте. Первоначально это была молодёжная религиозная организация «Верующая молодёжь», основанная примерно в 1992 году и занимавшаяся возрождением зейдитских традиций. Хусейн аль-Хуси вёл лекции и проповеди, а его сторонники создавали клубы при школах и устраивали летние лагеря, в которых к середине 1990-х годов обучились около 20 тысяч человек. Первоначальные идеи организации сводились к защите интересов зейдитского меньшинства и проповеди терпимости.

Постепенно Хусейн аль-Хуси стал открыто критиковать президента Али Абдаллу Салеха, упрекая его в коррупции и чрезмерной зависимости от США и Саудовской Аравии. После начала войны в Ираке в 2003 году он, под влиянием ливанской «Хезболлы», ввёл знаменитый лозунг протеста против американского и израильского «империализма», известный как «саркха»:

«Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа ислама!»

Власти Йемена настороженно восприняли эту радикальную антизападную риторику. Летом 2004 года, опасаясь распространения подобных взглядов, они попытались арестовать Хусейна аль-Хуси, что привело к вооружённому восстанию его последователей. В сентябре того же года Хусейн аль-Хуси погиб во время столкновений с правительственными силами, и руководство движением перешло к его младшему брату – Абд аль-Малику аль-Хуси, который возглавляет «Ансар Аллах» по сей день. В период 2004–2010 годов хуситы вели целую серию вооружённых столкновений с центральной властью (так называемые «войны в Сааде»), отражая при этом и вмешательство со стороны Саудовской Аравии.

Начиная с 2011 года, когда в Йемене вспыхнули народные волнения, хуситы воспользовались ослаблением правительства, заручившись поддержкой части племён и бывшего президента Али Абдаллы Салеха. В результате в сентябре 2014 года они заняли столицу Сану и к 2015 году установили контроль над большинством северных областей страны.

Идеология хуситов сформировалась как ответ на социальное и религиозное давление, которому, по их мнению, подвергались зейдиты, а также на внешнее влияние, в частности со стороны США и Саудовской Аравии. С начала 1990-х годов их лидеры стремились возродить зейдизм и укрепить зейдитскую идентичность в противовес радикальным суннитским идеям, поддержанным королевством Саудовской Аравии. Постепенно к религиозно-культурной повестке добавился ярко выраженный антиимпериализм: хуситы обвиняли США и саудовскую монархию в том, что те поддерживают коррумпированный режим Али Абдаллы Салеха и вмешиваются во внутренние дела Йемена.

Символом радикализации движения стало принятие официального лозунга, направленного против США и Израиля, который хуситы объясняли стремлением защитить независимость страны и интересы обездоленных слоёв населения. Противостояние внешнему влиянию сблизило их с «осью сопротивления», включающей Иран и «Хезболлу», однако сами хуситы подчеркивают, что их цель – не служить чужим интересам, а обеспечить суверенитет Йемена. Соединение социальной риторики с призывами к сопротивлению «империализму» и внешнему диктату позволило хуситам расширить свою базу поддержки и позиционировать себя как движение, борющееся за равноправие зейдитского севера и за самоопределение всех йеменцев.

Зейдизм, лежащий в основе идей «Ансар Аллах», – это специфическая ветвь шиитского ислама, распространённая почти исключительно в Йемене. Зейдиты признают имамами лишь первых пять потомков имама Али (включая Зейда ибн Али, жившего в VIII веке), тогда как более распространённые шииты-двунадесятники почитают двенадцать имамов, но не признают Зейда.

В отличие от других шиитских течений, зейдиты не считают имамов непогрешимыми и не полагают, что имамат по божественному указу передаётся строго по одной линии наследования. С точки зрения зейдитов, любой достойный этого потомок рода Али может стать имамом, если возглавит вооружённую борьбу против несправедливого правителя. Таким образом, идеал сопротивления тирании стоит в центре учения, а исторически зейдитские имамы Йемена часто опирались на взаимодействие с суннитским большинством населения, демонстрируя более рационалистический и гибкий подход к религиозным вопросам.

Зейдитский мазхаб нередко характеризуют как «пятый» в исламе, подчёркивая близость к суннитским правовым школам. Зейдитские обряды и догматика, в отличие от двунадесятников, изначально не предполагали масштабного празднования шиитских дат вроде Гадир Хум или траура по имаму Хусейну (Ашура). Однако в XX веке, особенно после Исламской революции в Иране, под влиянием взаимодействия с Ираном и «Хезболлой» зейдиты стали перенимать некоторые практики двунадесятников. С 2010-х годов, при поддержке хуситов, в Йемене всё активнее отмечают Ашуру и день Гадир, хотя прежде эти даты праздновались менее публично.

Несмотря на контакты с иранским духовенством и Корпусом стражей исламской революции, хуситы продолжают подчёркивать свою особую зейдитскую традицию, отвергая обвинения в желании восстановить монархический имамат. Ссылаясь на труды Хусейна аль-Хуси, они говорят о «наставничестве» (аль-худа) – власти праведного потомка Пророка, действующего в интересах народа, – и настаивают, что это не равно возрождению феодальной династии.

«Ансар Аллах» состоит из военного, племенного и политико-административного компонентов и за последние годы превратился в своеобразное параллельное государство на подконтрольных территориях, имея собственную армию, управленческие структуры и службу безопасности. Изначально хуситы были небольшой повстанческой группой, но к 2020-м годам у них сформировалась полноценная военная организация численностью в десятки тысяч человек: ополчение, профессиональные части, а также перебежавшие к ним подразделения бывшей йеменской армии, включая бронетехнику и ракетное вооружение. Общее руководство движением обеспечивает Абдул-Малик аль-Хуси и близкие ему командиры, тогда как повседневными боевыми действиями занимаются опытные полевые офицеры, многие из которых сражаются с 2004 года.

Решающим фактором в таком разнородном обществе, как Йемен, оказалось умение хуситов выстраивать отношения с племенами. Традиционная племенная структура на севере принадлежит крупным конфедерациям Хашед и Бакиль, чьи шейхи обладают значительной автономией. При правлении Али Абдаллы Салеха доминировал клан аль-Ахмар из Хашед, что вызывало недовольство у иных влиятельных родов. Подъём хуситов изменил эти расклады, и многие племена, изначально поддержав их по идеологическим или прагматичным причинам, фактически согласились на формулу «не противостоять “Ансар Аллах” – взамен на гарантии собственной автономии». Хуситы также используют традиционные механизмы переговоров и примирительных советов старейшин, что помогает им минимизировать вспышки внутреннего сопротивления.

Ошибки внешних сил, например неточные авиаудары коалиции, затронувшие нейтральные племена, иногда способствуют укреплению позиции хуситов: некоторые шейхи, оскорбленные такими ударами, выбирают союз с «Ансар Аллах». Тем не менее эти альянсы могут оказаться временными и вынужденными: если расстановка сил изменится, часть племенных групп (преследуя собственные выгоды) может отвернуться от хуситов.

Во взятых под контроль районах хуситы сформировали собственные органы власти, тем самым фактически создав параллельное государство. В 2015 году, после отстранения президента Хади, они учредили Революционный комитет под руководством Мохаммеда Али аль-Хуси (двоюродный брат лидера движения), наделив его функциями временного правительства.

Позже для придания своей власти большей легитимности был учреждён Высший политический совет, в состав которого вошли представители «Ансар Аллах» и союзная им часть партии бывшего президента Салеха. Этот совет, возглавляемый в разные периоды разными фигурами из числа хуситов (например, Салех ас-Самад до 2018 года, затем Махди аль-Машат), выполняет роль верховного руководства на неподконтрольных правительству территориях. Ему подчиняется т.н. Правительство национального спасения (совет министров хуситов).

Помимо официальных структур, хуситы создали и неформальную «надстройку» власти для внедрения своей идеологии. В каждом министерстве, регионе и госучреждении действует специальный куратор (называемый «мушриф»), назначаемый напрямую Абдул-Маликом аль-Хуси. Официально такие кураторы борются с коррупцией и следят за эффективностью работы местных администраций, но фактически они обеспечивают политическую лояльность и выполнения указаний хуситского руководства. Эта система «супервизоров» зародилась ещё в 2011 году в Сааде, а после захвата Саны была распространена на всю территорию, подконтрольную движению.

Кроме того, хуситы учредили новые структуры, отражающие их приоритеты. В частности, был создан Всеобщий орган по делам закята и Управление вакфов – они централизуют сбор религиозных налогов и пожертвований, направляя полученные ресурсы на нужды движения. Для распределения иностранной гуманитарной помощи и регулирования деятельности НКО хуситы организовали Высший совет по управлению и координации гуманитарных дел, через который фактически контролируют поток международной поддержки.

Таким образом, «Ансар Аллах» объединил военные, племенные и административно-идеологические компоненты. Абдул-Малик аль-Хуси остаётся главным духовным и военным лидером, а разработанные подотчётные советы и комитеты управляют повседневной жизнью. В результате возникла параллельная вертикаль власти, где ключевые решения принимают доверенные лица, часто из числа родственников или земляков лидера.

Во взятых под контроль районах «Ансар Аллах» проводит политику, основанную на своих идеологических установках и жёстком контроле над образованием, СМИ и религиозной сферой. С момента прихода к власти движение пересмотрело учебные программы, внося туда акценты на героизацию своих лидеров, ценности джихада и превосходство зейдитского наследия, часто вытесняя светские или альтернативные исторические интерпретации. Многие школы и вузы оказались под влиянием хуситов, а летние лагеря, организуемые движением, собирают сотни тысяч детей и подростков, которым прививаются основы зейдитской доктрины и преданность идеалам «Ансар Аллах».

В сфере СМИ хуситы установили фактическую монополию, закрыв или запретив независимые издания и оставив в информационном пространстве свои каналы вроде «Аль-Масира». Вся журналистика сводится к легитимации власти хуситов и критике их противников, прежде всего внешних игроков – Саудовской Аравии и её союзников. Независимые журналисты подвергаются преследованиям, а альтернативные источники информации блокируются.

На правительственном уровне внедрён институт «супервизоров», которые, помимо официальной структуры управления, осуществляют идеологический контроль, следя за лояльностью местных чиновников и соблюдением линии движения. Параллельно были созданы новые органы для сбора и распределения религиозных налогов (закята, вакфов), направляемых в основном на военные нужды и поддержку семей погибших боевиков.

Религиозная политика хуситов сопровождается дискриминацией и преследованиями в отношении различных общин. Убран ряд суннитских салафитских центров, назначаются только лояльные зейдитские имамы, а оставшиеся в стране небольшие еврейские и бахаистские общины столкнулись с требованиями покинуть страну или сменить веру. Подобная нетерпимость обосновывается религиозно-политической доктриной «Ансар Аллах», видящей в некоторых религиозных меньшинствах «западную экспансию».