Колдуны

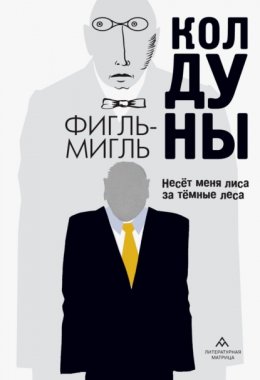

© ООО «Литературная матрица», 2024

© ООО «Литературная матрица», макет, 2024

© А. Веселов, оформление, 2024

«Победоносцев!» Я ни слова. «Победоносцев, вставай!» Молчу. «Обер-прокурор! Действительный тайный советник! Член Государственного совета! Сенатор!» Нет, о нет. Дудки. «Константин Петрович! Россия гибнет!» Да что, говорю, и не такие царства погибали. Однако встал.

Из зеркала на меня смотрел взъерошенный русый юноша, сероглазый, курносый, с лицом приятным, но незначительным и без того добродушия, которое заставляет мириться и с пустыми, недалёкими людьми. Насколько показывало зеркало, на нём не было даже исподнего. Мы находились в уборной, чистой, опрятной, но невообразимо, кукольно крошечной. Все предметы, которые я никогда не видал собранными вместе, были здесь стиснуты, как корзины в кладовой прасола: ванна, watercloset, поставец, полотенца на стальной рогуле. Назначение их я опознавал, вид был непривычен.

Откуда-то я знал, что молодого человека зовут Васей.

Я обдумал, как взяться за дело, и прямо и просто сказал:

«Вася! Меня зовут Константин Петрович. Я твой внутренний голос».

– …Не понял.

«Внутренний голос. Даймон, как у Сократа».

– Чего?

«Я Победоносцев».

– Кто?

Вот как, подумал я. Всё великое земное разлетается, как дым.

«Константин Петрович Победоносцев. Надежда тёмных сил. Кошмар русской жизни. Проводник обскурантизма, стеснения, лжи. Угнетатель правды и свободы. Злой гений и палач общественности. Серый кардинал. Мозг реакции. Бюрократический вампир. Никон в вицмундире. Кощей православия. Торквемада. Великий Инквизитор. Русский герцог Альба. Истинный нигилист; отчаянный фанатик. Враг всякого движения вперёд, гаситель всякого света; с юных лет мумия. Казённый и деревянный. Иезуит, поповская кровь, скопец, импотент, старая девушка. Нелепый мираж. Сумасшедший. Лампадоносцев, Бедоносцев, Доносцев, Мельхиор, Копроним. Чёрный колдун, паук, вурдалак, летучая мышь, бледный как покойник. Тайный правитель России».

– …Я знал, что не надо с этими таблетками связываться. «Попробуй, попробуй пару штук под вискарик!» Да, блядь, попробовал. «Копро…» что?

«Копроним по-гречески означает “соименный навозу”. Это прозвище византийского императора-иконоборца Константина Пятого».

Прозвище пустил Тертий, который мнил себя первым на Руси церковником. Что Тертию Филиппову, выблядку ржевского почтмейстера, даже Московский университет кончившему с грехом пополам, знать о византийской истории! «Нечестивейший Константин, предтеча антихриста» был властитель, который за пределами империи успешно боролся с арабами и болгарами, а внутри – с греческой узостью и политическими притязаниями монахов; поощрял переселение славян в Малую Азию, поставил на место монастыри.

– Ёб, что со мной…

«Вася, как не стыдно? Где у тебя мыло? Так… возьми стаканчик. Наболтай раствору. Молодец. Теперь прополощи рот».

– Как же это я буду рот мылом полоскать?

«Да вот как говорил грязное слово, так и полощи».

– Ага, сейчас. Разбежался. Ой-ой-ой! Больно!

«Всякий раз, как ты меня ослушаешься, у тебя будет мучительно болеть голова. Вот так».

– А-а-а!!! Перестаньте, Константин Петрович! Полощу, полощу! Бэ-э-у!

«Жаль, что меня нет в пространстве. Ты бы смог убедиться».

– Вас вообще нет. Вы наркотическая галлюцинация.

«Можешь не разговаривать со мною вслух. Я и мысли прекрасно слышу».

– Все?

«А ты уже злоумышляешь?»

Я не мог читать его мысли, те, которые он не обращал ко мне. Уже потом оказалось, что в попытках обмануть он неуклюж, забывчив, не умеет разом держать в уме ложь вчерашнюю и новую, хитрит бесцельно, по инерции ленивой души, или ради неважной, мгновенной и почти всегда мнимой выгоды. Отчасти это перекрывалось нахальством, упорством, уверенностью в своём праве лгать. Его легко было вывести на чистую воду и трудно – заставить сознаться.

Как и он сам, я не видел его лица без зеркала, но зеркалом становились запинки, увёртки, излишний напор. И не только со мной. Даже люди, с которыми он был хорош, как я слишком быстро имел случай узнать, страдали от его – не знаю другого слова – бесстыдства.

«Где ты служишь, Вася?»

– Я не служу. Я работаю.

Некстати мне вспомнилось удивление старика Бекетова на слова о том, что министры завалены работой: Да что они там работают? Дрова, что ли, рубят в кабинете своём?

«Да? И в каком министерстве?»

– Уж сразу в министерстве! Все министерства в Москве. А я так, в районной администрации.

«Что, даже не в канцелярии генерал-губернатора? …Подожди, что значит в Москве?»

– То и значит. Вы что, с луны свалились? Не слышали, что главные органы государственного управления находятся в столице? А туда же: я тайный правитель России! я, бля, Константин этот самый! Не нужно, я же стараюсь! Нет!!!

«Берись за мыло».

Случившееся было для Васи потрясением, но и для меня тоже. Я рассчитывал на хотя бы губернатора, министра. Я не рассчитывал попасть в дрязги с испорченным мальчишкой. И уж тем более – очутиться в Петербурге, который без своих министерств, и Государственного совета, и Государственной думы, и, полагаю, двора, и, стало быть, гвардии, и бог весть чего ещё прежним Петербургом быть не мог.

Сердцу моему отчасти было сладко. Ненависти к творению Петра я никогда не скрывал. Петербург есть местопребывание двора, чиновников, войска и иностранцев. Не один я, все мы, московские, не терпели этого города, из которого выходит всё зло на Россию. Бездушный, безлюбый, суетный, город этикета и эгоизма, город полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармского ража – и в укор ему милая, тёплая Москва, где всё родное и намоленное, эти церкви, монастыри, сады, луга, кривые улички, помещичьи усадьбы; Москва моего младенчества, не слыхавшая о полноценном водопроводе, газовых фонарях и порядочных тротуарах, ещё в чём-то фамусовская, ещё дворянская, ещё полная преданий александровской эпохи и войны, хлебосольная, невинно-самодовольная, простодушная, живущая на покое, домом и барином; и здесь же обломки екатерининского века, богатая руда оригиналов-самородков; город штатский, подраспущенный, капризный, не привыкший к дисциплине; в Москве просторно; и Москва, куда я вернулся в сорок шестом молодым правоведом, публичные лекции в строгановском университете, «Москвитянин» Шевырёва и Погодина, молодой кружок славянофилов, их клич Да здравствует Москва и да погибнет Петербург; Хомяков, диалектический ратоборец; очень рад, что нашёл поприще бесконечное для своего игривого ума; Чаадаев, красивый идол строптивых душ и слабых жён, битва его с Вигелем за первенство среди московских умников и почётное место; семисотлетие Москвы, когда были запрещены любые публичные чествования; скандальное убийство Луизы Симон-Деманш; и Москва пореформенная, купеческая, всё громче заявляющая о своих правах, Москва Каткова, Москва протянувших свои щупальца раскольников, Москва фабрикантов, коммерческих банков, торгово-промышленных съездов и экономической оппозиции, которая закончила прямой поддержкой пресненских мятежей девятьсот пятого года. Да, вот чем закончилось.

Вася между тем воспользовался затишьем. Стараясь не привлекать моего внимания, он поел и оделся (в таком порядке), подхватил портфель (ох, не берёт мой Вася бумаг на дом), таясь, позвякал ключами и так крался вниз по лестнице, словно взаправду верил, что меня можно оставить за запертой дверью.

Во дворе (не двор, но и не улица, не разберёшь что; очень много деревьев, кусты, цветники, лето в цветении, июнь или июль, ни одного дровяного сарая) он расправил плечи и задышал свободнее. Тут-то я его и огорошил.

«Это где же мы? Потише, голубчик, ты так без головы останешься».

– На Охте.

«И не говори со мной вслух, это производит неправильное впечатление».

– Может, как раз правильное? Может быть, я с ума схожу?

«Нет, Вася. Ты просыпаешься. Перед тобою великое поприще. Подумай о России».

– Опять? Константин Петрович, я жить хочу, а не Россию спасать.

«Ну полно, что за ребячество. Ни тебя, ни меня никто не спрашивает».

– Но почему я?

Действительно, с чего бы это. Я его уже напугал – и чего добьюсь, прибавив к страху оскорбление. Вот скажу я ему: Вася, я смущён и озадачен не меньше твоего. Ты человек маленький, ничтожный и дурно воспитанный; вдобавок мне с тобой уже скучно. Его это, вероятно, обидит, как обидела Макара Девушкина гоголевская «Шинель». Щекотливость маленьких и ничтожных, столь восхваляемая нашей безумной литературой, есть свидетельство не каких-либо тонких чувств, которых вовсе не в этой полуобразованной и жеманной среде нужно искать, а одного малодушия.

«Этого я не знаю».

– Да что вы вообще знаете.

«Ничего, что было после 1907 года».

– …Это же больше ста лет!

«Сто лет только звучит страшно».

Эти расстояния невелики. Мой отец дружил с Каченовским и хорошо знал Мерзлякова; Каченовский родился, когда ещё были живы Вольтер и Руссо, Мерзляков мальчиком в Перми видел людей, помнивших самосожжения; я сам, если глядеть в другую сторону, жил при четырёх императорах; на моих глазах появились железные дороги, электричество, автомобили, дамы-велосипедистки и телефоны.

«Эти расстояния невелики. При мне изобрели телефон, а мой отец хорошо знал Мерзлякова».

– …

«Как же это вы Мерзлякова забыли? Знаешь песню “Среди долины ровныя”?»

– Нет.

- Среди долины ровныя,

- На гладкой высоте

- Цветёт, растёт высокий дуб

- В могучей красоте.

- Одних я сам пугаюся,

- Другой бежит меня.

- Все други, все приятели

- До чёрного лишь дня!

– Нет, Константин Петрович, пожалуйста, не пойте. И помолчите хоть немного, мы уже пришли.

Я-то могу помолчать, говорил Лев Тихомиров, да сам вопрос не замолчит.

Мне не понравилось.

Швейцара не было; рассыльных не было; атмосферы хорошей канцелярии не было; а увидев Васин закуток, я оторопел.

– Вот. Мой кабинет.

«Это, Вася, не кабинет, а какая-то французская каморка».

Я любил наши огромные, скучные, голые кабинеты с репсовой мебелью и письменными столами размером в добрый бильярд. За которыми, да, мы именно что работали, по двенадцать – четырнадцать часов в день; потяжелее порой, чем мужики. Трудолюбие было едва ли не самым распространённым качеством среди министров Александра Третьего. Граф Дмитрий Андреевич Толстой не мог усидеть спокойно, пока на его столе оставалась хотя бы одна непрочитанная бумага; Бунге вообще неизвестно когда спал – и Вышнеградский, и Витте после него; огненный стул русского министра финансов со времён Канкрина не был синекурой. Вышнеградский поехал с дежурным докладом в Гатчину на другой день после удара, потому что считал это своим долгом; Витте тогда исхитрился предупредить государя, и государь Александр Александрович весь доклад промолчал, я ни одного слова не говорил, чтобы его ещё больше не нервировать, чтобы он был покоен. Он сделал доклад и ушёл, и когда уходил, немножко шатался. Плеве, при его исключительных познаниях и памяти, работал каторжно, без отдыха, вникал во всякую погрешность или неточность. Да что там! Даже в предыдущее царствование Дмитрий Милютин набрасывал резолюции так подробно, что их оставалось только перебелить, а Валуев, пока был министром внутренних дел, лично состоял в переписке со всеми губернаторами.

Бедный мой Вася задатков министра в себе не имел. Какое-то время он сидел за своим столиком, глядя в стену, потом привёл в действие некое устройство и стал глядеть в него. Я тоже глянул.

Мне ли не узнать входящие-исходящие, в каком бы то ни было новом странном обличье, чёрную магию приказного дела!

И приказного слога, приходится добавить. Не на пустом месте возник знаменитый постулат «трудно так рассказать, а написать легко». Мои товарищи-правоведы, свежие после выпуска, с ужасом обнаруживали, что у них нет средств выбиться из этой колеи, не употреблять заученных форм в бумагах и лгать безбожно; белоручка Герцен зло смеялся над чернильными душами, чернильными гадюками; сколько раз я сам видел, как всякую ревизию погребали под собой кипы неисполненных или неправильно исполненных бумаг.

«Помочь?»

Вася подскочил:

– Да не мешайте вы мне!

«Ты всё равно ничего не делаешь».

– Я думаю!

«Думать отныне буду я».

– О судьбах родины? – поинтересовался он довольно ехидно.

«А как, по-твоему, это должно выглядеть? Ну, где здесь начало, где конец? Что за гаражи?»

Вася застонал и зажмурился:

– Нет, это невыносимо! Если ещё и вы! С этими блядскими гаражами!

«Вася!»

– Что «Вася»?! Здесь мыла нет, садист проклятый! Ой! Нет, не надо! Помогите!

«Тише, успокойся. Сбегутся сейчас».

– За что вы меня тираните, Константин Петрович? Что я вам сделал?

«Успокойся, говорю. Попей водички. Где у тебя?»

– Это идти надо. – Он встал. – Может, и правда. – Сам себе, с надеждой. – Хлопну кофейку, в голове и прояснится… Если что, так и в дурке люди живут.

По звуку голосов я предположил, что комната полна народу, причём дело у них прямо идёт к рукопашной, увидел же цветы в горшках, диван и чайный столик – ни одной живой души. Голоса не унимались.

«Вася, ну-ка обернись».

На стене висела… висело нечто. Сперва я принял это за картину, потом – за раскрашенную фотографию, потом обнаружил, что фотография говорит и движется и именно люди на ней производят весь шум. Должен сказать, далеко им было до иных заседаний в Комитете министров, когда генералы и тайные советники начинали переругиваться и говорить друг другу глупые дерзости. Хороши наши ребята, только слава их дурна.

Всех наконец перекричал плотный буйный армянин, из речей которого я понял, что восточный вопрос и через сто лет остался где был.

Я ещё послушал и сказал Васе, вертевшему в руках белую чашку:

«Не иначе в него граф Игнатьев вселился».

Николай Павлович Игнатьев провёл свою служебную жизнь под девизом «Знай наших!». В Китае он обдурил лорда Элджина; русским послом в Константинополе выезжал в Порту при всём параде, в коляске, запряжённой четвёркой, с конвоем; свита в полной форме в двенадцати экипажах, ординарец-болгарин в роскошном восточном костюме, огромного роста, увешанные оружием черногорцы на охране посольского дворца; сам этот дворец, видный далеко с моря, и над ним русский двуглавый орёл, широко простирающий крылья над городом; а чуть стемнеет, туда же пробираются под покровом темноты тёмные люди, авантюристы, агенты, проходимцы, политические интриганы; Солсбери сказал Игнатьеву за обедом: говорят, вы ужасный человек, у вас множество шпионов по всему Востоку; ответ Игнатьева: у меня действительно много помощников из числа борцов за свободу; русский посол всё всегда знал первым и лучше многих, никогда не жалел собственных денег, никогда не бегал ответственности; инструкций мне не нужно, но их и никогда не дождёшься; неколебимо верил в свою звезду; неустанно трудился; первый трезво взглянул на братушек; автор, как-никак, Сан-Стефанского мира (урегулировал дело на английский манер, поставив всех пред свершившимся фактом); и он сам, некрасивый, маленький, с большим широким лицом, рядом с деревянной своей Екатериной Леонидовной, солидарной с ним, впрочем, в тщеславии и честолюбии; она – любезная, с каменным сердцем, он – смешной, живой, враль; бельмо на глазу у Горчакова. Валуев говорил: князь Горчаков болен отчасти подагрою, отчасти Игнатьевым. Иван Аксаков противопоставлял его Бисмарку.

Там, в Константинополе, Николая Павловича называли москов-паша и вице-султан, а здесь, в Петербурге, – брехун-пашой и королём лжи. Турецкие министры его откровенно боялись, а старая бандерша генеральша Богданович величала уродом и «фокусником», и сам Богданович, уличённый мошенник, распутник и вор, рыльце во всех пушках, в какие могло попасть, не упускал случая высмеять; и как здесь же в восемьдесят первом году все за ним, не переставая смеяться, бегали. Да, была у графа Игнатьева склонность: лгал, как птица поёт, собака лает, без малейшей нужды и расчёта, даже во вред себе; человек, сплетённый из интриги, прожектёр, болтун, Ноздрёв, российский Тартарен, и всё же очень умный, очень русский человек, не из чистого металла, даже и весь из лигатуры, но звенело, звенело в нём серебро русского инстинкта, и кто из знавших забудет очарование его живой речи, меткость словечек, юмор!.. Его безумная затея с Земским собором много попортила мне кровь; но что он не удержался в министрах – не моя вина и не моя заслуга. Государь, хотя и вынужден был отправить его в отставку, дал разрешение подавать записки, и Николай Павлович ещё какое-то время куролесил. Потом он вдался в финансовые авантюры, столь же фантастические, как его политические прожекты, и жизнь кончил полунищим – единственный член Госсовета, на чьё жалованье наложили арест.

«Пусть это будет тебе уроком, Вася. Свои страсти нужно держать в узде».

– Константин Петрович! На… простите… на… простите… на черта мне всё это знать?

«Чёрта не поминай».

– Да что ж вы придираетесь! Как мне тогда вообще говорить?

«Вежливо, по существу. И вовсе тебе не обязательно говорить, пока я не спрашиваю».

– …А можно мне, наконец, выпить кофе? Или так и будем в телевизор пялиться? Не выношу уродов.

«Кто они?»

– Политологи, то-сё. Депутаты думские.

«…А ты в каком чине, Вася, чтобы кофе в присутствии пить?»

– Чего?

«Титулярный советник, не больше».

– Чего?

«Ладно, пей».

– Соизволили! Премного благодарен!!!

Вася сердито застучал посудой, довольно безобразной. Кофе он не молол и не варил, кипяток взял из – назовём это так – титана. Праведный гнев во всех его движениях мало-помалу сменился угрюмой назидательностью.

«Ну и что ты дуешься?»

– А то, что я не хочу вам подчиняться!

За какие грехи ты мне достался, такой глупый, подумал я.

«Подчинение подчинению рознь. Можно подчиняться как раб, вместе трусливый и негодующий. Или монах – со смирением и верой. Солдат, офицер – »

– Или собака жучка!

– Васька! Ты чего там под нос бормочешь?

Вася неохотно обернулся на звонкий девичий голос.

– Ещё и ты.

– И тебе здравствуй.

Всё, что я успел сегодня увидеть по дороге в управу и в ней самой, подготовило меня к встрече с Екатериной Шаховской только отчасти. Стриженые женщины, простоволосые женщины, размалёванные женщины, женщины в тесных мужских панталонах, женщины с такими подолами, что стыдно взглянуть, женщины, отдающие распоряжения, были теперь повсюду. Шаховская была и стриженая, и растрёпанная, и в невообразимых штанах, но повеяло от неё амазонками, великими императрицами прошлого, а не той эмансипе, которая так пугала князя Одоевского. Эмансипированная женщина, стриженая, в синих очках, неопрятная в одежде, отвергающая употребление гребня и мыла и живущая в гражданском супружестве с таким же отталкивающим субъектом мужеского пола или с несколькими из таковых. И бедный князь добавлял: «Да от них должно вонять нестерпимо».

От этой, по крайней мере, пахло приятно, каким-то слабым одеколоном. И милое скуластое лицо портил только прямой неженский взгляд; весёлые, наглые и безжалостные глаза. У генерала Скобелева были такие.

– Шаховская, шла бы ты своей дорогой. Нет у меня комментариев для прессы.

– Как жаль. Твои комментарии – любимое лакомство моих читателей. Как ты там про гаражи сказал? «Администрация не желает идти под суд из-за чьей-то гнилой картошки».

– А что ещё я мог сказать? Я юрист или кто? Гаражи стоят на законных основаниях. Устранить законные основания может только политическая воля. Эти идиоты, инициативные граждане, требуют политической воли от меня? Да? Чего б им самим тогда не подогнать втихаря бульдозер и снести всё, что не нравится?

– Нет, в таком смысле они не идиоты.

– А, так это, видимо, я идиот!!!

«Вася, Вася, – сказал и я, – тише, успокойся. Кричишь, как уличная. Разберёмся мы с этими гаражами. Надо разобраться. Я помогу».

– Не надо, Константин Петрович, – сдавленно сказал Вася и затряс головой. – Я не вынесу.

Шаховская посмотрела на него с неожиданным сочувствием.

– Мне тоже с утра не по себе. – Она помолчала, словно прислушиваясь, сморщила нос. – Нет, это ни к чему. Нет, это я не тебе. Скажи мне, Василий, где сейчас Фома?

– А я знаю? У себя или по району скачет. Тётки из КДЦ недавно смеялись: с утра едва дверь откроют, а он уже стоит на пороге и проверяет. Э, об этом писать не вздумай.

– Фома уехал в Смольный.

– Но он сейчас не ездит в Смольный. В смысле, только на совещания.

– Вот именно. Ни с того ни с сего. И это открывает простор для домыслов.

– Не хочу я никаких твоих домыслов! Дай мне спокойно жить!

– Скучный ты, Васнецов, как репа. Не хочешь блестящей борьбы и пламенных порывов. Родился мелким служащим. Им и помрёшь.

– Да! И прекрасно! Зато в глубокой старости.

– Ты уже в глубокой старости.

И опять она ненадолго застыла, сердито хмурясь. Ага, голубушка, подумал я. Интересно, кто там у тебя? Генерал Фадеев, авантюрист? Иван Аксаков, лже-рыцарь? Ренегат Тихомиров? Жалкий, если нужно ограничиться одним словом, князь Мещерский? Блестящий негодяй Сергей Татищев? Не приведи боже Катков? Никого из них я не желал себе в помощники.

Я ничего не знал о новом веке, но решил не форсировать. Что такое КДЦ, кого Вася вульгарно называет «тётками», кто есть Фома и при чём тут Смольный институт – всё со временем прояснится. Характер человека всегда важнее обстановки, в которой этот человек действует.

– Что же ты не спросишь, что мне надо от Фомы?

– Ничего не хочу знать.

В характере Васи я уже начинал разбираться.

«Зато я хочу», – сказал я.

Но и Шаховская привыкла игнорировать Васины хотения.

– Боюсь, стыжусь, исчезаю, – невозмутимо сказала она. – Слушай внимательно. Пришла мне мысль взять вашу заунывную газетку в свои умелые руки. Вдохнуть в неё новые… ну, что-нибудь вдохнём. Борьбу и порывы. Типа «где ж луч, где заря, где варвары». Их нет! А без варваров что делать?

– …Нашу газетку? Это в которой объявления про субботники и встречи ветеранов?

– Видишь, сколько всего не хватает. Например, передовиц.

– Ой, ну представляю, что Фома скажет. Мало, что он от твоего блога на стенку лезет?

– Да, журналистские расследования – мой конёк. Но теперь я хочу писать передовицы.

– …А от меня что нужно?

– Ничего. Ты – пробный камень, на котором я оттачиваю приёмы обращения с бюрократией. …Про варваров не буду ему говорить. Не оценит.

– Как будто он оценит всё остальное.

– Медленно думаешь. Про Смольный я кому говорила?

– Его туда возьмут так и так. Рано или поздно.

– Держу пари, он решил, что лучше рано. И не «так и так», а с фанфарами.

– И с твоей помощью?

– Не язви. Власти необходима правильная поддержка прессы.

Дурочка ты моя, подумал я, да кто ж тебе такое сказал? Мы ли не нахлебались от этой «правильной поддержки» и было ли в мире хоть одно правительство, не помечтавшее хоть раз о полном истреблении печати, равно дружественной и враждебной.

Печать! Кулачное право образованных народов! Пусть лают на нас, им же хуже, бросил император Николай Первый, когда ему предложили отвечать на ругательства заграничных журналистов. Кроме того, что считаю сие ниже своего достоинства, но и пользы не предвижу; мы будем говорить одну истину, на нас же лгут заведомо, потому неравен бой… Через двадцать лет объявился Катков и сказал: нет, отчего же, давайте попробуем. Я не отрицаю его великой заслуги перед Россией во время Польского восстания, когда не только общество растерялось, но сама власть искала идейного руководства; зато же потом этот бесконечно самолюбивый, властный, обуреваемый страстями человек превратился в какого-то буйнопомешанного, опьянённого собственным влиянием, увидел в себе священного руководителя общественным мнением, осмелился написать новому царю: в моей газете не просто отражались дела, в ней многие дела делались; возомнил себя единственным защитником трона и Кабинетом министров в одном лице; «одобрял» или «не одобрял» нашу политику, не понимая, что в газетном фельетоне неуместно давать советы монарху о наилучшем усовершенствовании правительственного механизма; и при всём том ловкий, наглый делец, выжига, интриган, неблагодарный, с гадкой улыбкой, не гнушавшийся слыть приятелем таких лиц, как Цион или генерал Богданович. Хорош столп государственности! За одно то, что он впутался со своими интригами, пытаясь разрушить российско-германский союз, его следовало повесить.

А другие? Иван Аксаков с «Речью»? Вово́ Мещерский с «Гражданином»? От косноязычных разъяснений «Правительственного вестника» было меньше вреда, чем от этих независимых союзников власти, и они же ещё и обижались. Аксаков и его сторонники сделали всё, чтобы втянуть нас в бессмысленную войну, и не успокоились после, науськивая графа Игнатьева подать его чудовищный проект, и ещё потом, в связи с грязными болгарскими делами, а когда у царя лопнуло терпение, на всех углах стали кричать, что пострадали только за то, что пытались помочь правительству. Конечно, Иван Аксаков был всё-таки человек с опытом государственной службы и не жил в таких фантазмах, как покойный его безумный брат – маскарадный мниморусский костюм, широкая татарская рожа, кулак в арбуз, тосты да возгласы; вряд ли, кроме «долой», знавший какое другое слово. И даже Иван Аксаков уповал на «общественность», тогда как вся наша общественность была – заговорщики из Яхт-клуба в противостоянии мудрецам из Царёвококшайска. Да разве, говорил государь, газетные толки – общественное мнение? И всё это в эпоху господства журналистики, которая знание и труд заменяла задором и верхоглядством; лавочек под фирмою журналов; мирно-революционных газет; посреди лживых речей о правде, скверных слов и скверного молчания; редакций, пропитанных духом хамской фронды, кружковой нетерпимостью, личными счётами и поверх всего – произволом, когда вашу мысль фильтруют сквозь мозги нескольких идиотов; совладать с подобной клоакой! влиять! Разве что Бисмарк, этот великий мастер фальсификации, умел, даже и виртуозно, управляться с прессой, потому что знал ей цену до грошика и добродушно, если такое слово применимо к Бисмарку, презирал.

– Я не могу! Не могу! Кому всё это надо!

«Вася, не вслух. А надо это в первую очередь тебе».

Мы уже вернулись в свой кабинетик. Вася поплотнее прикрыл дверь.

«Мне не может быть надо, если я знаю, что не надо! Никакому нормальному человеку! Бисмарки, насморки… Ох бля… то есть боже мой…»

«Понятно. Что ж, давай займёмся твоими гаражами. Поехали посмотрим».

«Зачем? Вот у меня всё в компьютере».

Я уже вдоволь налюбовался пишущей машиной двадцать первого века, орфографией двадцать первого века и всё той же извечной мелкочиновничьей неспособностью грамотно составить бумагу.

«У тебя и год назад всё было в компьютере. Сам говоришь, не сильно воз сдвинулся».

«Да никогда он не сдвинется! Они будут писать и писать. Нам, в прокуратуру с жалобой на нас, губернатору, царю… Идиоты, отвечаю!»

«…Я правильно тебя, Вася, понял? В России сейчас есть царь?»

«…Ну такой, неформальный».

«А формально он кто?»

«Президент».

«Пожизненный?»

«Трудно судить. Он же ещё не умер. …Константин Петрович? А вы, может, новая разработка ФСБ? В тестовом режиме? Ну типа для выявления пятой колонны и чтобы нейтрализовать превентивно? Так я абсолютно патриот. Выбора́ там, георгиевская ленточка, никаких демонстраций. Крым наш! «Фейсбук»[1] – фашистская организация».

«…Нет. Что бы ты ни имел в виду, я не чья-то разработка. Безобразное слово, тебе не кажется?»

«Не безобразнее другого, что они вытворяют. Ой, бля, боже, я не это хотел сказать. Клянусь, клянусь, со всем уважением!»

«Вася, мы должны доверять друг другу».

«Ага. Конечно. Вот разработка именно так бы и сказала. Ну почему, почему я?!»

Посмотреть на гаражи мы, разумеется, поехали. В маршрутке Вася вынул из кармана очередное устройство и уткнулся в него. Я не стал ему досаждать, хотя и предпочёл бы глядеть по сторонам. Не то чтобы мне хотелось. Сколько помню, я не бывал на Охте, а если и бывал, только на похоронах. Так и представляю её: стороной кладбищ, огородов и фабрик.

Ржаво-грязные, крашеного железа гаражи, похожие на жестяные банки, были втиснуты между обшарпанными, похожими на пятиэтажные каменные бараки домами. На сером асфальтовом пятачке перед ними стоял неказистый автомобиль. Двое инородцев неторопливо выгружали серые мешки.

«Ну вот. Прибыли. Поглядели. Много увидели?»

«Кое-что. Не иди туда. Встань поодаль. Да-да, чтоб тебя не видели».

Подъехала ещё одна машина, больше отвечающая моему представлению о роскоши. Из неё вышел господин в серой паре.

Так появляется злодей в нашей пьесе.

Он оказался ещё молодым, отлично одетым, невысоким, улыбчивым, с бесхитростными (будет время их разглядеть) глазами. Опасные глаза: то серые, то серо-жёлтые, всегда смеющиеся.

Ах ты ухарь-купец, подумал я. Разбойник с большой дороги.

«Вася, спрячься получше. Не высовывайся».

«А то б я сам не допёр!»

«Знаешь, кто это?»

«Нет, но ведь всё видно».

«Не могу не согласиться».

За спиной, в глаза и газетными обиняками меня честили за любовь к авантюристам – несчастную «слабость», чуть ли не сродни падкости князя Мещерского на гвардейских барабанщиков. Да, я ценил в людях огневую жилку – и в ком же из них ошибся? В Скобелеве? Герой Миша, Белый Генерал, блестящий, храбрый, лихой; понимал людей и умел их использовать; роковой человек – умный, хитрый и отважный до безумия, но совершенно без убеждений; по Петербургу гуляла кличка Первый Консул; после его московского триумфа генерал-губернатор Долгоруков говорил, что видел Бонапарта, возвращающегося из Египта. Государь, это правда, терпеть его не мог ещё с тех пор, как наследником наблюдал в действующей армии под Плевной; отдавая ему полную справедливость, я всё-таки считаю его как человека дрянь и скотиной, какой он был всегда; сколькими тысячами дорогих русских жизней он жертвовал только для того, чтобы про него говорили! Везде хотел играть первую роль, везде интриговал, любезничал с корреспондентами, чтобы они про него писали – что-что, а это вполне удалось, превозносили Скобелева до небес и в наших газетах, и в иностранных. Что же с того? Есть люди, пороки которых приносят больше пользы, чем у иных – добродетели. Пытался я объяснить, что в смутное время вот таких, безнравственных, но способных не только говорить, но и действовать, нужно, погасив в себе личное нерасположение, привлекать на свою сторону, – и отступил. Государь не мог. Честность и простота, за которые так любили человека, вредили самодержцу; и не зря он поставил в свой рабочий кабинет в Гатчине бюст Павла Первого.

Или, может быть, я не разглядел Баранова? Герой «Весты» – не то подвиг, не то буффонада, – человек замечательных способностей и энергии, неутомимый, на ногах и при деле с утра до ночи; герой дня, которого не переставал разбирать, ругать и судить весь Петербург; умный, находчивый, моя правая рука в учреждении Добровольного флота, уже тогда хорошо знакомый Александру Александровичу; да, отставной флотский, не управлявший ничем крупнее канцелярии Гурко, в неделю обратился в столичного градоначальника – и прекрасно действовал, невзирая на объявившихся врагов, толки и ярлык «трагикомического шарлатана», и мог преуспеть, если бы не отчаянная вражда Николая Павловича Игнатьева, новоиспечённого министра, принесшая в итоге вред им обоим. А что из Баранова вырос отличный губернатор, распорядительный и любимый населением, видно по тому, как ловко он, единственный, управился с эпидемией холеры в Нижнем Новгороде. При этом, не желавшее ждать честолюбие, наклонность к интригам и фокусам; краснобай, нетвёрдых правил; а как он – с чего, собственно, и началась карьера – вышел в отставку! Великий князь Константин Николаевич, не привыкший думать в своём Морском министерстве, бестактно отозвался о каком-то барановском сочинении. Великий князь: Такую статью мог написать только подлец. Баранов: Ваше императорское высочество, я не отвечаю на оскорбления только двум категориям лиц: французским кокоткам и великим князьям.

С Ашиновым, признаю, промахнулся. Герой крупного и непечатного красноречия; полузверь Ашинов и безграмотный монах Паисий; скоты, настоящая банда; государь почти сожалел, что французы их не побили хорошенько; газеты захлёбывались жёлчью; но что нелепого было в первоначальной идее? Бисмарк её нам подкидывал; Баранов предлагал захват берегов Таджурского залива. «Новая Москва», русская колония на африканском побережье Красного моря; смогли бы они там укрепиться, оказались бы чуть другими – пусть теми же скотами, но хотя бы смелыми – людьми, кто бы посмеялся в этом случае? Был, между прочим, 1889 год, державы почти открыто схлестнулись в Африке, Гордон и его отряд уже погибли в Хартуме, вырезанные дервишами, «великий старец» Гладстон превратился в «убийцу Гордона», Англия всё глубже запускала когти в Египет, увязала в трениях, на грани войны, с Францией; Солсбери пришлось откупаться от кайзера. В самой Абиссинии шла война на два фронта, с дервишским Суданом и оккупационными войсками Италии, старый император погиб, новый принял Виктора Машкова, ещё даже не поручика, пробравшегося в глубь страны на свой страх и риск – только через три года он повезёт Менелику Второму, более-менее официально, ответные подарки русского царя, триста пятьдесят винтовок, которые кривыми и косыми путями покупали чуть ли не в Голландии, до того МИД боялся что-либо сделать открыто: два министерства приседали и отмахивались, иностранных дел и военное, Гирс и Ванновский, который отдал бы Машкова под суд, будь его воля. Пять лет им понадобилось, чтобы решиться установить с Абиссинией дипломатические отношения и отправить миссию в Аддис-Абебу; когда экспедиция полковника Артамонова накануне и во время Фашодского кризиса блуждала, первые белые в этих местах, первые белые, переплывшие Белый Нил, по дебрям Африки, момент уже был упущен – без порта, без угольной базы, при положительной враждебности не терявших времени даром французов. Так и уплыло из рук – единственное независимое государство на континенте, и единственное христианское… да, христиане… двадцать лет назад придворный знахарь лечил негуса, скармливая ему, в буквальном смысле, Библию, но тот умер на Первой книге Царств.

Вольно́ было гнусному Щедрину хохотать вместе со своими читателями над странствующим полководцем Полканом Редедей и делать вид, что сдуру, из прекрасного чувства полетел Ростислав Фадеев в Египет в семьдесят пятом, но разве Щедрин один был такой? И зубоскал Суворин шутил, что Фадеев, после поражения в полемике с Юрием Самариным, даже в Африку съездил, чтобы проветриться. С тех самых пор, когда генерал Черняев взял Ташкент и господа министры во главе с Валуевым смеялись: никто не знает почему и для чего, укоренилась привычка презирать дальние завоевания. Не вкусна говядина! Для чего? А вот для того, чтобы в следующий раз наши эскадры не получили, как это произошло в семьдесят седьмом году с эскадрой Бутакова, требование покинуть американские порты под предлогом нейтралитета США в Русско-турецкой войне. «Разлетелись надежды наши на заатлантических наших друзей», – сказал тогда Дмитрий Милютин. Не понимаю, чего он ожидал. В международных отношениях державы дают добровольно только то, что мы в состоянии взять и без их соизволения. И красные пропагандисты, и помешанный на правах и значении родового дворянства Валуев, и благонамеренные либералы, и Дмитрий Алексеевич Милютин, сам, впрочем, благонамереннейший либерал, твердили, что империя больше нуждается в честных тружениках, чем Ермаках и Хабаровых, как будто это какая-то панацея была, честный труженик.

«…Константин Петрович… Может быть, они и правы? У нас уже были военные базы во всяких там… Абиссиния – это где?»

«Ну как же, Вася… Страна эфиопов, земля Офирская… Помнишь, корабельщики Хирама привезли Соломону золото из Офира и великое множество красного дерева и драгоценных камней? Не помнишь? Ты что, совсем Писания не знаешь? …Кстати, кто сейчас в Синоде обер-прокурор?»

«Я про Синод не знаю тоже ничего. Совсем».

«Церковью кто руководит?»

«Патриарх».

«Патриарх. Вот как».

«Вам опять не в дугу?»

«Много радости это патриаршество России принесло: Никона да раскол!»

«Без подробностей, пожалуйста».

«Хорошо. Что это он делает?»

«Говорит по телефону».

Ашинов не одного меня обвёл вокруг пальца. Ивана Аксакова и Каткова – в Москве, великого князя Владимира Александровича, Игнатьева и Суворина – в Петербурге; Баранов за него хлопотал, правые во Франции – дважды! – приняли с восторгом; все попались, журналисты, идеологи и царедворцы, все с детской радостью верили нахальному аферисту, в его решимость и секретные станицы в горах Курдистана; жизненно всем был нужен головорез, кучка флибустьеров, а правительство в стороне и ни при чём; кто виноват, что головорез оказался Хлестаковым, как это было предугадать, как с первого орлиного взгляда определить, полезный перед тобой авантюрист или дрянь, тряпка, изолгавшийся и ни на что не годный проходимец, бестолково и ненужно погубивший тех, за кого должен был отвечать, когда французская эскадра расстреляла из корабельных орудий «Новую Москву». Двадцать раненых, шесть убитых – и пятеро из этих шести дети и беременные женщины. Французы отказались помочь раненым, обращались со сдавшимися как с пиратами, грабили откровенно; ничего этого не было бы, если б государь и Николай Карлович Гирс думали о русском престиже, а не о перспективах франко-русского союза, такого же противоестественного, кстати сказать, как православный молебен в синагоге. Не вступились! Позволили французскому правительству поступать по своему усмотрению! (Что те и сделали, sub rosa жалуясь на давление англичан, но, уверен, от себя и с превеликим удовольствием. Для сравнения: в Фашоде французский отряд и Китченер разошлись с поклонами после совместного чаепития и исполнения «Марсельезы» английским оркестром. Ни один солдат не был ранен, не то что убит.) Нам, доложил министр, ничего не известно о заключении будто бы означенным лицом соглашения с местным туземным начальником. Лишь после этого французское правительство повело себя так, словно экспедиция высадилась в окрестностях Ниццы, а не в весьма сомнительном протекторате, о существовании которого и не все туземные вожди были осведомлены.

Ах, государь, государь! Ашинов был трус, скот и пройдоха, Ашинов впутал нас в ненужные сложности, но с ним были двести человек русских подданных и русский флаг.

«Константин Петрович?»

«Смотри, Вася, внимательно. Этот человек – роковой».

Ловкий, светлоглазый, и ведь ничего зловещего: поговорил, в последний раз огляделся, сам себе кивнул, сел в свой автомобиль и отбыл.

Но я почти не удивился, когда, вернувшись в присутствие, мы встретили его снова, ещё на лестнице. Улыбающийся злодей шёл вниз, об руку со свежим толстым господином с повадкой молодого генерала. Увидев их, Вася встал как вкопанный.

Они все теперь являлись на службу в партикулярном платье, и Табель о рангах, как я понял, отошла в область преданий – кабалистический язык нашей Табели о рангах! – шитьё… петлицы… пуговицы… ничего! При мне вся служащая Россия была затянута в мундир, от гимназиста до сенатора, и как же над этим смеялись, как ненавидели. Но в чём ещё было искать спасения? Только порядок, дисциплина, жизнь в мундире, жизнь начищенная, отглаженная, с протоколом на всякий чих, с формой на каждый случай – для племени безвольного, распущенного, самодурного, без принципов и с огромной фантазией, чтобы подсобрать дряблое тело, стянуть, выпрямить, дать осанку, смысл, красоту, достоинство…

– Здравствуйте, Евгений Петрович…

– Васнецов! Где ты бродишь, когда нужен? – недовольно сказал толстый господин, Васин – теперь уже не было сомнения – принципал. – Вот, Аркаша, – поворачиваясь к злодею, – с кем работаю. Кадры! А ты спрашиваешь, почему бумаги не пришли. Потому что всё сам! сам! Скоро и газоны стричь буду!

Сердце в Васе трепыхалось, как птичка, и уставился он, как и следовало ожидать, не на своего начальника, а на ухмыляющегося злодея.

«Вася, – сказал я, – не бойся, стой ровно. Не смотри на него. Смотри на генерала. Он у тебя генерал? Как его? Евгений Петрович?»

– Ну? – бушевал Евгений Петрович. – Что? Что с тобой вообще такое? Посмотри-ка на палец. – Он подвигал перед Васей пухлым чистеньким пальцем. – Покажи глаза. Прекрасные глаза. Я читаю в них желание работать. И ты будешь работать. Будешь. Иди покажи Аркадию Ивановичу документацию по «Берегу».

– По «Берегу»?

– По «Бе-ре-гу», – терпеливо и кротко повторил Евгений Петрович. – Я рад, что ты наконец расслышал. – Всё более терпеливо, всё более кротко. – И прости меня, Васенька, если вдруг нарушаю иные твои планы. Что-то, гхм-м, приоритетное. Средь бела дня! В рабочее время!!!

Мученик, подумал я. Страстотерпец. Трудится за семерых, ни от кого не получая благодарности, изнемогает, никем не оценён и не понят – и это, разумеется, не его вина, что бумаги в беспорядке, подчинённые лживы, ленивы и в высшей степени неспособны, курьеры ободраны, канцеляристы засалены и сторож беспробудно пьян. Он действительно убивается.

– Но…

«Вася, не спорь», – сказал я.

– Васнецов, что тебе опять непонятно? – сказал Евгений Петрович.

– Идём же, Василий, – сказал злодей, одним плавным движением и разворачивая Васю, и подталкивая. – Не бойся меня, маленький, – добавил он уже в коридоре. – Я тебя не съем. А если и съем, ты даже не почувствуешь.

– Зачем меня есть? Я ничего не сделал.

– Таких-то, сам знаешь, и едят.

Мягкий, вкрадчивый голос, кошачья точность движений, элегантность во всём, словах и одежде; обаяния – хоть лохань подставляй. Вася шёл в полуобмороке, а я только и мог ему шептать, как встревоженной лошади: «Тише, тише, всё хорошо».

«Берег» оказался безобидным товариществом, берущим у казны подряды на благоустройство. Неприметные, опрятные, трусливые, такие не пускаются во все тяжкие и дорожат своим маленьким хлебным местом.

Вася доставал договоры, отвечал на вопросы и наконец не выдержал:

– Это же «Берег»! Они же, типа, образцово-показательные! Губернатор на объезде не нашёл, к чему придраться. Да что губернатор, Фомин не находит! Что можно из них выжать?

– Ах вот какой вы здесь прилагаете критерий. Но я не собираюсь что-либо выжимать. Не отрицаю, возможности есть. Невеликие, но есть. Благоустройство… Может быть, они наркотики по клумбам прячут? Может такое быть? Сомнительно. А что несомненно? Несомненно то, что случиться при необходимости может всё что угодно. Здесь. И не здесь. И в дальних странах. Из-за какой-то, как ты говоришь, герани обыкновенной. – Злодей говорил и, не отрываясь, листал и рассматривал. – И знаешь, Василий, лучше тебе не думать, что и по какой причине я собираюсь делать. Брось эти мысли, Вася! Тяжело с ними будет жить. – Он обернулся на шорох без стука распахнувшейся двери. – Входите, барышня, входите.

Шаховская, которая ворвалась было в комнату, отпрянула и застыла на месте.

– Прошу прощения. Я потом зайду.

– Не потом, – сказал Аркадий Иванович, – а прямо сейчас. Я никогда не откладываю развлечений. В отличие от работы, «потом» в этом случае может и не быть. Будем знакомиться.

– Я не развлечение. Я новый редактор «Вестей района». Екатерина Шаховская.

– Гм. Прозвучало как «Правительственный вестник». По меньшей мере.

– С чего-то надо начинать, – хладнокровно сказала Шаховская. – Вы вот и сами… – Она с насмешливым вопросом огляделась. – Кстати, дадите интервью?

– Не дам. Я предпочитаю действовать за кулисами.

– Я полезных интриг разоблачать не буду. Поддержка со стороны прессы, а?

– Меня не нужно поддерживать, я не падаю.

Что ж ты такое? думал я. В чинах, раз уж пришёл и распоряжаешься; а если не в чинах, то в полномочиях. Особые поручения; ревизор; восходящая звезда Министерства внутренних дел. …Из правоведов? «Всякие самомнящие правоведы», – говорил о нас Болеслав Маркевич. И Витте мне как-то сказал со смехом: правоведы, лицеисты и инженеры путей сообщения держатся друг за друга, как евреи в своём кагале. Витте, человек весьма и весьма неглупый и, скажем так, своеобразный, умел быть откровенным, к тому же ему вообще нравилось со мной разговаривать. А вот Иван Аксаков, сделавший себе пугало из петербургской казёнщины, к концу жизни возненавидел и Училище, и «правоведский тип», и нас, былых однокашников.

– Ну, Екатерина Шаховская, редактор? И ты, мой Василий? Не молчите в благоговении. Помните, что Талейран сказал? «Язык дан нам для того, чтобы скрывать свои мысли». Не то чтобы я не был польщён. Но разве в ваших интересах, чтобы я знал, о чём вы сейчас так дружно думаете?

Талейран!

«Воплощённая ложь, живое клятвопреступление, нераскаянный Иуда»; «опытный христопродавец»; кузен Анри и юрисконсульт в шифрах Нессельроде, шпионивший для Александра Первого при правлении Наполеона и, вероятно, после (Наполеон у Нессельроде был Терентий Петрович, Александр Первый – Луиза, сам он – танцор, а положение дел во Франции – английское земледелие); «мы побеждаем! – кто же именно? – это я вам скажу завтра»; «прежде всего – не быть бедным»; «князь Талейран оттого так богат, что он всегда продавал тех, кто его покупал»; «неужели князь Талейран умер? интересно, теперь-то зачем ему это понадобилось?»; «не существует монархии без дворянства»; о Шатобриане: г-н Шатобриан не продаётся, потому что никто не даст цену, которую он за себя заламывает; «никогда не усердствуйте»; «никогда не тороплюсь, но всегда буду вовремя»; 18 брюмера на вопрос, что он делает: ничего не делаю, жду; узнав о смерти Наполеона: больше не событие, всего лишь новость; об убийстве герцога Энгиенского: «Есть из-за чего делать столько шума. Заговорщик схвачен на границе, его привозят в Париж, расстреливают. Что же в этом экстраординарного?» О Наполеоне: как жаль, что столь великий человек так плохо воспитан. Их отношения с Наполеоном никогда не были дружбой, хотя порою напоминали брачные узы. У него не было друзей. Он был ангельски красив; книги, собаки и женщины сопровождали его всю жизнь. На моей памяти никто и думать не думал о Талейране, все отчаянно искали русского Бисмарка.

Вволю накуражившись, злодей отбыл, оставив по себе запах одеколона и смятение.

Шаховская смотрит на Васю, Вася – на Шаховскую.

– Кто это вообще такой? – говорит он почти шёпотом.

– Ну, я сделала пару звонков…

– Узнала что-нибудь?

– Почти ничего. – Шаховская присела на край стола; непозволительно. – Что само по себе странно. Может быть, боятся; может быть, не хотят говорить. Или сказать нечего. – Она покрутила рукой в воздухе. – Аркадий Иванович Шпербер, спецпредставитель.

– При полпредстве? Да при чём же здесь мы?

– Совсем ни при чём. …Его погоняло – Небрат.

– Как?

– Вот и я о том же. Девяностые какие-то, если мы правильно их себе представляем. Бандитизм и беззаветные отморозки. Небрат! Это даже для бандита как-то слишком.

– …Он не может быть из девяностых. Ему лет тридцать.

– Тридцать пять. И ты заметил, как он одет? У него цветок в петличке! С вашей, между прочим, клумбы. И галстук ручной работы.

– Розовый, – с отвращением сказал Вася.

– Да. И где-нибудь в шкафу, надеюсь, расшитый розовыми бутончиками жилет. Я люблю пидорстайл.

– Ты думаешь, он – ?

– Нет. Я думаю, ему плевать, что о нём думают. Эффектный парень. Талейран, ёлки-палки! Алкивиад, если понимаешь, о чём я. И Константину Николаевичу понравился.

– Кому?

Шаховская нахмурилась:

– Никому. Ты не знаешь.

«Зато я, похоже, знаю, – с горечью сказал я. – Вася, спроси у неё немедленно: это Леонтьев?»

– И не подумаю! – сказал Вася возмущённо и, разумеется, вслух.

Шаховская посмотрела на него ещё более хмуро:

– Ну-ка немедленно колись.

Шаховская была права: не видел я у него цветка, когда Аркадий Шпербер стоял и смотрел, затаённо улыбаясь, на гаражи; бледно-розовую петунию он сорвал с нашей клумбы. И этот простенький, грошовый цветочек, сорванный мимоходом, случайно, небрежно, бросался в глаза сильнее тщательно выбранной оранжерейной диковины, орхидеи или розы, был более зловещим и ярким, вызов и дерзость его переполняли. Спаси, Господи, люди Твоя.

– Да чего?

– Васька!

– Я ничего не сделал! Я не виноват! И я не сумасшедший!

– …Голос в голове, правильно? Из прошлого?

– Ну. Подожди, а как ты догадалась?

«У неё тоже», – сказал я.

Без Царя и трети земель. Вместо Российской Империи – Российская Федерация. Вместо Зимнего – Кремль. Вместо русского народа – новая орда. Опускаю частности. Постреляли, поубивали – всё как следует, честь честью.

Если бы после восьмидесяти лет жизни в России я ещё мог чему-либо удивляться, то удивился бы дьявольской точности, с которой сбылись, стократно, разумеется, раздавшись, мои страхи. И лихой человек пошёл гулять по ледяной пустыне, и революционный ураган очистил атмосферу, даже с излишком. Надеялись же бараньи головы, что у нас такая вещь, как революция, пройдёт церемониальным шагом, чинно помавая красными флагами.

«Вася! Просыпайся, к обедне опоздаем».

«Угу».

«Вася!»

«…»

Пророк Божий Наум, наставь младенца на ум. Каждый день Вася просыпался с отчаянной надеждой, что всё случившееся – дурной сон. Морок. Наваждение. Результат неосторожного обращения с веществами.

На всё необъяснимое, чудесное слабые люди (и Вася был слаб, умом и характером) сперва реагируют истерически, потом, не зная, что думать, перестают думать вовсе. В первом ошеломлении он едва не бросился к докторам, но Шаховская его остановила.

– Васнецов, ты больной? – сказала она. – Ты понимаешь, что они сделают, если узнают, что у тебя голоса? Это же немедленно на учёт. Прощайте, права! прощай, госслужба! А взорвут опять где-нибудь? Тебе твой Победоносцев ещё не предлагал подложить бомбу под губернатора? Нет? И как ты будешь доказывать, что нет?

– …Есть же и непсихиатрические причины. Вдруг у меня опухоль в мозгу? Вдруг это реально болезнь?

– Конечно, это болезнь. Но есть и худшие болезни, и более отвратительное здоровье. Придётся рискнуть.

Шаховская, коли на то пошло, беспокоила меня больше, чем Вася, а Константин Николаевич Леонтьев – больше, чем Шаховская. Я догадывался, что эта парочка прекрасно поладила, но надолго ли? Оба слишком яркие, своевольные, готовые вспыхнуть как порох, привыкшие задавать тон и верховодить; добавить к тому все капризы Константина Николаевича, несносную прихотливость его пристрастий и всё то тёмное, пагубное, что лежало в его душе на никому не видных глубинах; добавить неуправляемую, наглую уверенность Шаховской в собственных уме и таланте – что разговор, то спор; что спор, то ссора. И бешеное, у обоих, воображение: получив чахнущую районную газетёнку, они уже видели себя составляющими editorial для «Таймс».

Пошла стряпня, рукава встряхня.

(Смешно сказать – и не в укор бедняжкам, – но «русским Times» негласно титуловали презренную и вредную газету «Голос», о которой не один Дмитрий Андреевич Толстой не мог говорить спокойно, тот самый «Голос», продажный проповедник чего угодно, в шестидесятые проводивший нигилистические тенденции и польскую интригу, в семидесятые вдохновляемый клевретами князя Горчакова, в 1883-м на полгода закрытый распоряжением министра; всегда наглый, оппозиционный, глумящийся и, увы, с двадцатью пятью тысячами тиража против четырёх тысяч подписчиков у «Московских ведомостей» Каткова.)

– Неужели если уж газета местная, то, печатая в ней, не имеешь той ценности, которая возбуждает или сочувствие, или полемику?

– Мало тебе в «Телеграме» полемики, Шаховская?

– Это не полемика, Васнецов. Это унылое перегавкивание. В качестве модератора я предпочитаю перегавкивание бодрое. Константин Николаевич, да подождите вы!

– Он тоже делает так, что у тебя голова болит? – заинтересованно спросил Вася.

– Голова? Нет, что ты. Он перестаёт со мной разговаривать.

– …Слушай, а нельзя нам как-нибудь поменяться?

– Ещё чего! …Кстати, Константин Петрович, Константин Николаевич просит вам передать, что мелкая пресса и плохие писатели – мерило важное. Если уж и они вас знают, значит, ваши идеи в ходу. А не знают – не в ходу. А ещё он говорит: ах, так Великий Инквизитор всё-таки встал из гроба. И смеётся.

Ах вот как! Очень хорошо. «Вася, – говорю, – передай Константину Николаевичу, что, если он собирается дать ход своим прежним идеям, я сделаю всё, чтобы они остались под спудом, где им самое место. И пусть помнит, что это его разнузданная проповедь красоты и сложности привела к положению, при котором не осталось ни того ни другого».

«Константин Петрович, а вы не могли бы общаться друг с другом как-нибудь телепатически?»

«Что значит телепатически?»

Несколько таких бесед – и Вася стал бояться Шаховской как огня. Он и всегда, со студенческих лет, видел в ней, с робким отвращением, кого-то, кто был умнее, образованнее и с неизмеримо сильнейшей волей, но настоящий страх – быть впутанным, втянутым – пришёл лишь сейчас. «Может быть, обойдётся? – проныл он, сам себе не веря, пока собирался (наконец-то) в церковь. – Поговорит и успокоится?»

«Нет, она будет действовать. Это для нас и опасно».

«Куда действовать? Губернатора свергать? У неё нет, этих самых, ресурсов».

Ах, Вася! «Эти самые» появляются, стоит только начать. Не ресурсы здесь главное. Чтобы действовать, нужно взять чью-то сторону. Сторону, а не какое-то абстрактное «благо России» или даже «прогресс» против «мракобесия». Нужно сказать себе: я хочу то и то, а это и эти мне мешают, следовательно, тех я буду поддерживать, а этих устраню. Возьмём, например, графа Валуева. Какими бы нелепыми ни были его идеи, он живо разобрался, где искать помощи – и с чем воевать. Почему он так возненавидел общину и называл её «социалистической заразой»? Потому что в пореформенное время она стала препятствием для возрождения дворянства; вовсе не из-за того, что и нигилисты, и славянофилы сделали её своей общей святыней.

«Вот только про Валуева теперь не надо!»

«Отчего же? Это интересно и поучительно».

Я Валуева видел в славе его и унижении; всесильный министр, министр на европейский лад, le doyen консервативного конклава, председатель Комитета министров, высокий, видный, строго торжественный, любезный, в заграничных бакенбардах даже и тогда, когда они везде вышли из моды, – и сломленный затворник, одинокий и забытый теми, кто перед ним пресмыкался; я чувствую своё бессилие и признаю своё унижение; отец, переживший двоих сыновей и сведённый в могилу третьим, обожаемым; так и умер, заморил себя голодом, уничтоженный, ославленный, на развалинах толком не построенного, и хоронить себя распорядился в простом сюртуке, не нести ордена за гробом, не выставлять их в церкви.

Краснопевцев, г-н Виляев, пустой и ничтожный фразёр, мастер пустозвонной фразы, поседевший в практике громких речей; спесивый; просвещённый консерватор, любитель немецкой поэзии и Вальтер Скотта; флюгер, направляемый ветром придворным; петербургер; угодливый, глубоко равнодушный и помпезный; блестяще (но не в университете, растившая его бабушка заявила, что не позволит, чтобы её Петруша сидел на одной скамейке неизвестно с кем) образованный; во всех его русских писаниях находили какую-то изысканную безграмотность изложения, словно фраза сперва изящно складывалась в голове по-французски или по-английски, а потом перелагалась mot à mot, сильно теряя в щеголеватости. Враг нигилистов, враг славянофилов, главный, если не единственный идеолог сильного аристократического элемента, вечно погружённый в фантазии о крупном дворянском землевладении, воображавший какую-то Англию в башкирских степях, – это о нём Ростислав Фадеев говорил: «Теперь уже поздно строить пэрские карточные домики, которые упадут от первого толчка», – человек, который таял перед титулами, который продвигал титулованных даже во вред службе; Валуев имел великий талант окружать себя как можно хуже; и постоянно оказывавшийся пострадавшим при столкновении с наличными нашими аристократами, как было в истории с Петром Шуваловым, как было в прогремевшей после сенатской ревизии восьмидесятого года истории с башкирскими землями, когда Валуев был министр государственных имуществ и оказался кругом виноват, – что примечательно, себе он не взял ничего, он и умер-то нищим, он только хотел услужить сановным и знатным, одурманенный своей идефикс о русском пэрстве, оплоте порядка и государственности; как он пытался разжечь дворянский гонор, расшевелить сословие, которое в 1861 году уже само себе читало отходную; и ни в ком, ни в ком – любви и сочувствия, простой благодарности; насмешки, презрение, гнев… Иван Аксаков до самой смерти считал Валуева своим главным персональным врагом, и один ли он такой был.

Это правда, меня он очень не любил, смеялся над моими речами в Госсовете, средневековым языком. И его плебейские руки делали обычные комические жесты! И людям, более расположенным если не ко мне, то к идеям, которые я представлял, трудно было переварить моё происхождение. Большие русские баре более или менее благодушно презирали меня так же, как их отцы и деды презирали Сперанского, словно и не чистейшая русская кровь течёт в священнических родах. Русский китаец! Китайско-приказная дикость! Отчасти поэтому, откушав досыта, я поддержал графа Игнатьева с его идеей мужицкого Царя в противоположность дворянскому Царю Валуева, Шувалова, Дмитрия Андреевича Толстого, Татищева и им подобных – да ведь и сам Александр Третий никогда не брезгал ни мужиком, ни поповичем.

«В чём здесь поучительность, Константин Петрович?»

«Хотя бы в том, что государственный деятель должен понимать, что для каждого дела ему потребны союзники. Он берёт, что есть, прилаживает, как может, он не может пальцем проковырять дыру в каменной стене, ему необходим пусть невзрачный и ржавый, но инструмент – и если он оглядится, если он всего лишь внимательно посмотрит по сторонам, то найдёт нужное не в ящичке со столовым серебром, а в сарае».

Валуев был умный человек с инстинктом государственности, но без чутья на людей, и он демонстративно презирал всё, на что падал его неблагосклонный взор: и меня, и Лорис-Меликова, и славян «базарного образца», и Каткова, которого сравнивал с избалованным барской любовью дворовым, – и странно ли, что всегда оставался в одиночестве, горько на это жалуясь, даже в самые трезвые свои минуты: и перед войной с турками, которой он не желал, и когда выступил против чаемого Милютиным сближения с Францией в ущерб проверенному союзу с немцами.

«…Константин Петрович, вы не собираетесь делать государственного деятеля из меня?»

«А чего ты боишься? Это будет путь, а не плюновение дьявола: проснулся – и уже министр. Стой, погляди в зеркало. Как ты в храм оделся, горе луковое?»

«Нормальные джинсы, что вы сразу как моя мама. Очень нужно съехать от родителей, чтобы… Нет-нет-нет!»

«Вася, я ещё ничего не сделал. Это тебя черти крючат».

«Да, попробуй тут разберись, черти или вы. Вот эти надену, хорошо? Без дырок. Консервативненько».

По мне, то и это было на один салтык, но я промолчал. О, на каких кошачьих лапках нужно ходить, когда затеваешь борьбу с духом времени, как легко показаться смешным, ограниченным, безнадежно устарелым, как легко проиграть, выйдя на честный бой с открытым забралом, что сталось с теми, кто вышел, – легли костьми на костях…

«Вася, не вот это, а ботинки. И почисти их. Я понимаю, что без прислуги тяжело, но как-то ведь вы живёте, посмотри на Шпербера».

«Вы знаете, сколько это вообще стоит, быть таким, как Шпербер?»

«Быть опрятным – всегда по карману. И что это за очки на тебе?»

«Ray Ban. Хорошие очки, правда?»

«Но ты прекрасно видишь без очков».

«Это солнцезащитные».

«Когда разговариваешь с людьми, снимай».

«Это как раз очень удобно, когда разговариваешь. Глаз не видно».

«Всё равно снимай. Прятать глаза невежливо. И потом, в зелёных очках нигилисты ходят».

«…Но мои-то не зелёные».

Неряшливость, вот было слово для двадцать первого века. В одежде, поведении и языке тоже – достаточно сказать, что петербургского губернатора журналисты называли, полагая это синонимом, градоначальником, и лучше не описывать, как говорила публика: весь мир, казалось, превратился в одну разбитную бабёнку. Так и заканчиваются игры публики с простонародьем.

Ближайшая к дому, она же единственная, церковь оказалась кладбищенской. Ничего не осталось: ни Святодуховской на Большой Охте, ни Георгиевской, ни трёх единоверческих; ни той Охты, куда ходил – я помню его как новинку – паром; исчезли луга, церкви, кладбища, фабрички по берегам речек, и если Охта, чуждая мне тогда и неведомая настолько, что я не мог скорбеть по утраченному, так изменилась, что же произошло со всем остальным?

И нет, меня не освежила молитва в тесной и запущенной церковке, хотя я молился горячо, и Вася стоял спокойно, уж не знаю, о чём думая. Я не стал ему досаждать. Голос убедительнее моего, может быть, ясный, может быть, далёкий и еле различимый, вместе со словами службы или поверх них, требовал его внимания.

– Сегодня воскресенье, – сказал Вася, едва выйдя на улицу.

«Да, я заметил. Обернись, перекрестись и поклонись».

«Так вот, Константин Петрович, вы не могли бы немного поспать? Или удалиться в чертоги разума?»

«Я и без того в чертогах разума. А что такое?»

«У меня свидание».

«У тебя есть невеста? Буду рад познакомиться».

«Нет, Константин Петрович, не невеста, а девушка».

«…Ты ездишь к девкам? Как же тебе не стыдно?»

«Нет! Она не девка. Ну, в вашем смысле».

«Ты что, её соблазнил? Вася, нужно жениться».

«О бля, бля, боже, как с вами трудно! Нет, я не хотел! Больше не буду! Забудьте! Друзей-то повидать можно? Константин Петрович, я с катушек того. Рехнусь, если без отдыха».

«Конечно, повидай друзей. Отдохни».

«Без вас».

«Почему без меня?»

«Вас это шокирует».

«Что же вы такого ужасного делаете?»

«Пьём, кричим, материмся. Скачем по столам», – добавил Вася с надеждой.

«И всё?»

«Не говорите, что вам этого мало».

«Ну вот если бы это столы у вас скакали… Запомни, Вася: столоверчения я не потерплю».

«Если б я ещё знал, что это такое…»

«И не нужно тебе знать».

«Как насчёт того, что незнание не освобождает от ответственности?»

«Я и забыл, ты же правовед».

Слышал я незадолго до смерти историю о правоведах: напились компанией до положения риз, попали на Удельную и начали бесчинствовать. Заводила обнажил шпагу и член и, размахивая тем и другим, ходил по станции и мочился. Его арестовали и повезли в участок, он с помощью товарищей отбился, вернулся на станцию, избил начальника станции, и в итоге потасовки сам был избит до потери сознания.

«…Не думал, что до революции так весело жили».

«Их всех выкинули из Училища, можешь не сомневаться».

«Да, и могу представить, как вы радовались. Послушаешь вас, Константин Петрович, так прямо хочется – вот назло – самому по Удельной бегать, со шпагой и этим самым. Наперевес».

«Видишь, сам смеёшься. А что до “назло”, так и починовнее тебя господа отличались, как глупые мальчишки; и сами не хотели, а бесчинствовали. Ущерб это в человеческой душе, Вася. Не будешь же ты уподобляться животному?»

«А вот и буду! буду! И бесчинствовать! Поеду сейчас на Думскую и стёкла в кабаках побью!»

Этим планам не суждено было сбыться.

Вася уже сворачивал в проулок, ведущий к дому, уже шагнул на протоптанную через газон дорожку – я даже не успел его одёрнуть, я редко выходил победителем из борьбы за сохранность зелёных насаждений, – и после этого всё произошло очень быстро: звуки борьбы и крики где-то над головою, тяжёлое падение дёргающегося тела; и вот Вася, отскочивший, отшатнувшийся, одурело рассматривает брызги крови на своих руках и одежде. Когда он повернулся с явным намерением убежать, я не дал ему это сделать. Уже собирались зеваки, уже снимали происходящее на мобильные телефоны, уже появился, как из-под земли, патруль. Нет, бежать было поздно. А взять себя в руки – не мешало бы.

Когда пришло время объясняться с молодым, но уже ко всему безразличным полицейским следователем (и этот без мундира), Вася смог только повторять: я просто шёл, шёл мимо. И вдруг вот нате.

– Но вы видели? Сам момент?

– Я не смотрел вверх. Я смотрел под ноги.

– Логично.

– Я ничего не видел.

– И ничего, я так понимаю, не слышали.

– Вы так говорите «ничего», как будто это «чего»! Не слышал! Я шёл… из церкви, со службы, и думал… о божественном.

«Вася, не заврись», – сказал я.

– Вы ходите в церковь? – сказал следователь. – Это хорошо.

– Да, я вообще положительный.

– …

Васе не понравилась пауза, и он нервно продолжил:

– А это просто какой-то наркоман. Случайно выпал из окошка. Они так делают, наркоманы.

– …

– Потому что нормальный самоубийца не будет выбрасываться с четвёртого этажа.

– Да, верно. А с чего вы взяли, что с четвёртого?

– …Дом-то четырёхэтажный.

– Но наркоман, по вашей логике, и со второго мог упасть.

– Со второго он бы вряд ли убился.

– Не повезёт – так и палец в жопе сломишь, – сказал следователь. – Но да, рассуждаете логично. Люблю людей, у которых всё чёрно-белое. По крайней мере, знаешь, на каком ты свете. Распишитесь.

И нас отпустили.

День, с утра тусклый и серенький, разыгрался, просветлел – и в солнечном свете заметнее, ощутимее стало безлюдье этих странных дворов Охты. Хотя, подумал я, стоило произойти несчастному случаю, люди мгновенно откуда-то появились. Несчастному случаю. Да.

«Вася, почему ты сказал неправду?»

«Не понимаю, о чём вы».

«А ты понимаешь, что я вижу то же самое, что и ты? Твоими глазами?»

«Я смотрел вниз!»

«А потом услышал крик и посмотрел вверх. Рефлекторно».

«Это был не крик. Не было никакого крика».

«Приглушённый и короткий. Назовём это сдавленный вопль. Так почему?»

«Потому что он не выпал. Потому что его выбросили».

«Да. Вот и мне так показалось».

«А вам не показалось, что его сбросили прямо на нас? То есть на меня? Ну а что, одним броском – двух зайцев. Даже трёх. Константин Петрович, а с вами что будет, если я умру? Вы только представьте: минутой бы позже…»

«Может быть, хоть это научит тебя ходить где положено».

«Все там ходят, так удобнее!»

«Вижу, что все. Оттоптались, как скот на водопое. Я продолжаю не понимать, зачем ты ввёл полицию в заблуждение».

«Потому что за этим могут стоять люди, которые страшнее любой полиции. Может быть, Шпербер меня всё-таки увидел – тогда, у гаражей».

«Интересно, что он там хранит».

«Нет! Не интересно! Что человек с погонялом Небрат может хранить в таких гаражах? Кокаин! Взрывчатку! Компромат на губернатора! За что мне всё это!»

«Вот полиция этим и займётся».

«Ой, да можно подумать, много вы знаете о полиции».

«Много. Я их всех знал. Начиная со старшего Трепова».

Фёдор Фёдорович Трепов, последний, до реформы, обер-полицеймейстер и первый градоначальник Санкт-Петербурга, Федька-вор, наживший миллионы и обеспечивший всех своих – девятерых – детей, «краснорожий фельдфебель», «полицейский ярыга», обер-офицерский сын (я не верю в «визит прусского принца»), жертва Веры Засулич, а ещё больше – дела Веры Засулич; человек анекдотически безграмотный и некультурный, в литературе признававший только «Полицейские ведомости»; и вместе с тем – человек большого природного ума, весь – энергия, движение, искренняя забота о своём полицейском деле, о пользах города и его благоустройстве, наделённый практической сметкой хлопотун, хорошо умевший и выбирать, и держать в узде подчинённых; существенное улучшение городского водопровода, канализация, Литейный мост, Морской канал, облицовка гранитом Адмиралтейской набережной, Александровский сад, паспортный режим, первая в России антиалкогольная кампания и благообразный вид народных гуляний – всё Трепов; порою кажется, что и знаменитое «есчо», и солдафонство, грубость ухваток, они все на войне – в 1877-м – а я тут сиди и соблюдай порядок, когда всё распущено; и в ответ на вопрос, почему не составит записок из своей долгой службы: «Я не письменный человек», – всё это своего рода рисовка, намеренное преувеличение, потаённая и не по воспитанию злая шутка: прикрылся медведь свиной харей и всем с удовольствием её показывает.

Того же покроя был полковник Власовский, московский обер-полицеймейстер при генерал-губернаторстве великого князя Сергея Александровича. Александр Александрович Власовский сумел за несколько лет преобразить московскую полицию, обуздать московских извозчиков, принудить домовладельцев провести ассенизаторские работы и заслужить от московского обывателя характеристику «Власовский антихрист, поэтому не спит и будоражит всю Москву».

Со сказочной быстротой носился он по городу, зимою – в санях, летом – в небольшой пролётке, рядом – чиновник из канцелярии с карандашиком и паскудской книжкой наготове – ах, эта прославленная паскудская книжка Власовского, куда для последующего наложения штрафов на месте вносились все виновные в нарушении правил дворники, извозчики, городовые, околоточные и любой замеченный беспорядок или намёк на незаконные поборы. (Вот так же и граф Пален, примерно в те же годы назначенный в министры юстиции, при объезде судебных округов всегда имел при себе памятную книжку, прозванную «книгою живота», куда вносил фамилии приглянувшихся чиновников – и не приглянувшихся тоже, под жирным крестом, превращая «книгу живота» в синодик.)

Виртуоз, полицейский эстет своего рода; человек из низов, без родства и связей, хитрый и пронырливый, клеврет великого князя; хам, всё свободное время – в кутежах и ресторанах; но – человек на своём месте, быстрый, толковый, въедливый, мастер распоряжаться; и вот на такого человека возложили весь позор Ходынки, виноваты в которой были Воронцов-Дашков по своей неспособности и великий князь – по злобе и мелочности. Долго Сергей Александрович ждал случая сделать Воронцову-Дашкову пакость, и коронационные торжества случай предоставили. Этот человек, которому Александр Третий когда-то послал телеграмму «прекрати разыгрывать Царя», человек, на просьбу Власовского о распоряжениях ответивший: «Пусть справляется Воронцов-Дашков!» – усердно вырыл яму себе самому, отныне и впредь великому князю Ходынскому.

Власовский дважды, сразу же после катастрофы и после отъезда Государя из Москвы, подавал в отставку – считаю более достойным признать себя формально виновным и уйти со службы самому, чем быть несправедливо уволенным помимо своей воли, – и оба раза великий князь его отговаривал, уверяя, что во всём виновато ответственное за гулянье Министерство Двора, а не московский обер-полицеймейстер и, следовательно, московский генерал-губернатор, его начальник, – отговаривал, улещивал, прямо запрещал и в итоге предал самым низким образом. Власовского бросили на съедение, никто за него не вступился – потому что в Москве он был чужой, пришлый, не из общества, – ошельмованный, уволенный без прошения, по царской резолюции, он рассыпался на части и очень быстро, несмотря на богатырское здоровье, умер, не дожив до шестидесяти. Кстати сказать, преемником его был второй сын Трепова Дмитрий.

А Департамент полиции? При директорстве Плеве и за ним Петра Дурново?

Плеве. Когда меня спросили, кого назначить в министры, Сипягина или Плеве, я ответил: назначайте кого хотите, один – дурак, другой – подлец. (Назначили Горемыкина.) Сказал ли я так, чтобы отвязаться? Был ли Плеве подлецом? Был ли он трагической фигурой? Трагический подлец, допустим, вариация на темы Шейлока? Те, кого он к себе подпускал, его любили, но он не подпускал никого, разве что (не всех) женщин. Подчинённые его боялись и чтили, и он считал нужным держать подчинённых в страхе, хотя людей, огрызавшихся на его едкие шутки, безусловно предпочитал людям подобострастным. Те, кто имел в себе силу к самостоянью, его всегда уважали.

Бархатный, барственный, вельможно-красивый – а происхождения самого тёмного, хотя и шептали, что Плеве незаконный сын одного из польских магнатов, – с видом человека постоянно утомлённого, чувствующего своё превосходство и таланты, для которых не нашлось применения; бархатный, а под этим бархатом – стальная воля; пренебрежение и даже презрение к вещам и людям; чарующий, но страшный человек; сфинкс, отменно вежливый, невозмутимо спокойный, никогда не повышавший голоса, не способный проронить в разговоре ни одного лишнего слова, – и все в один голос: ренегат и нерусский, пролаза, карьерист, со всеми в одинаково хороших отношениях, умел ужиться с такими разными министрами, как Лорис, Игнатьев, граф Толстой и Иван Дурново; министры сменяли друг друга, а Плеве всё был на своём месте; «от Плеве никогда не слышали его мнения, он вечно уклоняется от ответа»; Витте: «А каковы в действительности мнения и убеждения Плеве, об этом никто не знает, полагаю, что и сам Плеве этого не знает»; Суворин: «Так я и не понял, что он такое, консерватор или либерал; он и то и другое», – о да! конечно! Это самое главное – либерал человек или консерватор! эти господа всегда мастерят человека из его мнения о конституции, их требование своего мнения всегда оказывается требованием мнения политического. – Мнением Плеве были постоянная забота о сотрудниках («если хочешь, чтобы лошадь работала, её нужно кормить»), глубокое понимание нужд государства («сперва порядок, затем свобода») и то, что на службу порядку он поставил всё, что имел: ум, огромный опыт, исключительные познания и память, исключительную работоспособность, инстинкт и навыки государственника. И при этом – денежно безукоризненно честный, расчётливый, но не скупой, без цели составить себе крупное состояние – сорок тысяч оставил семье после всех лет службы и крохотное бездоходное имение, всё равно что дачу, в Костромской губернии. После гибели Плеве (что ещё от него осталось – лужа крови, обрывки вицмундира и нетронутый министерский портфель с докладами) князь Мещерский тотчас окатил его помоями. Для князя Мещерского это было в порядке вещей.

А Дурново! Пётр Николаевич Дурново, Квазимодо, маленький, сухой, весь из мускулов и нервов человечек, главный, если не единственный укротитель революции 1905 года, спасший династию и общественный порядок, министр внутренних дел, как зверь травимый и революционными боевиками, и Думой, и Витте; одиозная для общественности личность, человек более чем незаурядный, много умнее и Витте, и Столыпина и, кроме ясного ума, одарённый также сильною волей, угрозы его всегда приводились в исполнение, решительностью и талантом администратора, образцово ставивший любое дело, которое ему поручалось: и полицейское ведомство, и комиссии сената, куда его с трудом пристроили после скандала 1894 года, в котором были замешаны бразильский поверенный в делах, ресурсы полиции и неверная любовница Дурново, – резолюция Александра Третьего: «Убрать эту свинью в двадцать четыре часа», – и когда Плеве, став министром внутренних дел, не пожелал оставить ему Департамент полиции и дал в самостоятельное заведование Главное управление почт и телеграфов, – везде он, человек порядка, натура глубоко государственная, что было, наверное, его единственным убеждением, вносил целостность, дисциплину, систему, доступные казне улучшения. Всё в нём – властолюбие, быстрота понимания, беспринципность, неразборчивость в средствах, личное мужество и мужество независимого мнения, независимость суждений, хладнокровие, искренняя любовь к России, отсутствие мелочной мстительности – в другую эпоху создало бы Цезаря, в другой стране – Бисмарка… днём с огнём искали русского Бисмарка, а они были, пренебрегаемые, под рукою – Юрий Самарин, Дурново… И с безошибочным инстинктом либеральная толпа возненавидела его так, как не удостаивался даже Плеве, а нелиберальная – и тоже, увы, толпа, тоже чернь – умела только шутить: под счастливой звездой, дескать, родился Дурново, что после всех сделанных им репрессий и арестов целым и невредимым уходит из МВД.

«Константин Петрович, – сказал Вася как-то очень устало, – это всё начальство. Вы и сами не мелким винтиком перед ними стояли».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что министра, если б меня к нему подпустили, я бы, может, и не боялся. Но вот такого… как это по-вашему? городового?.. очень даже боюсь».

«Вася, не говори глупостей. Во-первых, это был не городовой. Во-вторых, что тебе городовой сделает?»

«Всё что захочет. – Вася пожал плечами. – Они теперь с фантазией».

И ведь оказался прав: когда в следующий раз мы встретились с господином Вражкиным, следователь смотрел холодно и строго.

Сценой был залитый утренним солнцем скверик присутствия, действующими лицами, помимо Вражкина, Аркадий Шпербер и Шаховская. Все трое в некоторой оторопи разглядывали аккуратную, чёрным по кремовому надпись на стене:

РЕВОЛЮЦИЯ УЖЕ ЗДЕСЬ.

АДРЕС ТЫ ЗНАЕШЬ.

– Вот мы и с праздником, – задумчиво сказал Шпербер. – Всё как в Европе. И что насчёт адреса?

Торопящиеся на службу чиновники не рисковали остановиться, и Вася тоже прошмыгнул бы мимо, но именно в эту минуту обернувшийся следователь увидел его, узнал и смерил взглядом.

– Это не для вас ли послание?

– Для меня? Я-то тут при чём?

– Ой, нет, – сказала Шаховская. – Это же Васнецов.

– Вижу, – с ударением сказал Вражкин. – Тот самый. Свидетель по делу. Пока что.

– Не теряешь времени, мой Василий. Кого пришил? – Шпербер одобрительно кивнул затрясшемуся Васе и обратился к следователю: – Не цепляйся, Лёва, к надежде русской бюрократии. Зачем ему революция? Он не хочет жить как в Европе и коммунизма-анархизма не хочет тоже. Но самое главное – не хочет проблем на вверенном ему участке государственного строительства. Предложи ему выбирать между отсутствием проблем сейчас и будущим величием России в пакете с немедленными мелкими проблемами – что он, по-твоему, выберет? Что и называется стабильность.

Он говорил чуть быстрее и чуть веселее, чем следовало, но что такого было в чьей-то глупой выходке, чтобы породить это нервное возбуждение? Аркадий Иванович Шпербер не производил впечатление человека, который обдумывает всё, что пишут на заборах. Если только за сто лет роль заборов в общественной жизни не изменилась.

– Вы не все возможности перечислили, Аркадий Иванович, – сказала Шаховская. – Почему только анархисты? Это может быть консервативная революция.

– Шаховская! Редактор! Даже слов таких вслух не произноси! Во сне не думай! Консервативная революция! Эрнст Юнгер! Карл Шмитт!

– …Фон Заломон…

– О да! Убийство Ратенау – это то, чего нам сегодня остро не хватает.

– Наши Ратенау уже все на пенсии, – невозмутимо заметила Шаховская. – Кто дожил. А вы, значит, боитесь тайного канцлера? Правильно боитесь. Разговоры о будущей великой России – одно, а её неподвластное вам зарождение – совсем другое.

– Очень поэтично, – признал Шпербер. – Поднимется тайный канцлер из недр глубинного, так сказать, народа и первым делом повесит Аркадия Небрата на хорошо освещённом столбе. После чего, понятное дело, всё мгновенно наладится. Мягкий передел собственности, смена элит, честные выбора` и сопутствующие потери. У Лёвы нашего прибавится возможностей и работы. Ничего, Лёва, как-нибудь. Тайный канцлер всё-таки, а не пугачёвщина. Да?

– Мог бы я сказать…

– Скажи, не щади мои чувства.