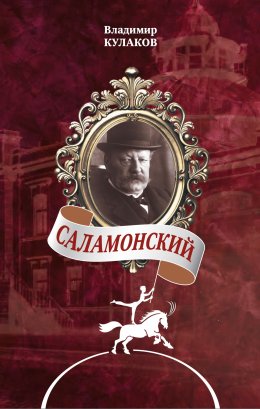

Саламонский

Отзывы о книге вы можете направить на электронную почту автора: [email protected]

© В. А. Кулаков, текст, 2025

От автора

Вы хоть раз задумывались о том, как пишут книги люди, которых зовут писателями? Особенно если нужно рассказать о давно ушедшей эпохе, о ком-то, жившем в те времена. Я задумывался. Когда читал исторические романы. Удивлялся пытливости и трудолюбию таких людей. Понимал, какие усилия надо приложить, чтобы найти нужные факты, отыскать следы событий, кои давно запорошила пыль веков.

Никак не ожидал, что однажды мне придётся пройти подобный путь. Я не историк, не исследователь. А рассказать очень хотелось о моём герое, имя которому – Альберт Вильгельмович Саламонский.

Оказалось, при всём кажущемся изобилии информации, мало что о нём известно, как о Личности. И совсем крохи из того, что составляло его человеческую жизнь. Ищи, автор, копайся в чужих дневниках, статьях, судебных хрониках. Восстанавливай чужую жизнь, лица людей, как это делал когда-то по ископаемым черепам учёный-антрополог, скульптор, автор метода пластической портретной реконструкции Михаил Герасимов.

Роман «Саламонский» зрел долгих шестнадцать лет. За это время я успел закончить цирковую карьеру. В Риге. В цирке Саламонского. А мой сын – там начать. Его перед первым в жизни выходом на манеж благословил сам Саламонский… с портрета, что был нарисован во всю стену фойе рижского цирка. История мистическая. Потом как-нибудь…

Саламонский стал символом, легендой. Мифом.

Меня же он интересовал не просто как Великий мастер манежа. Скорее, как человек, живший в отведённое ему судьбой время. Кто он? Какой? Каким был на самом деле? С какими людьми дружил? Кого любил? Какими страстями был одержим?

Ещё моей задачей было описать ту эпоху, передать её величие, аромат. Именно поэтому в цитатах я сохранил орфографию и пунктуацию, принятую в то время.

У читателя может сложиться мнение, что в XIX веке на манеже были только лошади. Все основные персонажи романа только и делали, что скакали на них, школьно ездили и дрессировали этих самых животных. Мнение это будет правильным. Но не совсем. В цирковых программах выступали и акробаты, и канатоходцы, и жонглёры, и клоуны, и фокусники, даже воздушные полёты, не говоря уж об эквилибристах всех мастей. На манеже не в диковинку были львы, тигры, слоны – всё как в современном цирке. Но!..

XIX век и даже начало XX – век лошадей! Они были основным способом перемещения, предметом восхищения, вожделения и приобретения. К тому же надо помнить, что цирк как таковой начался с английского кавалериста Филиппа Астлея. То есть опять же с лошадей. А далее покатило, поехало, поскакало по всей планете. Это была эпоха Конного цирка!

Он стремительно развивался в Испании, Италии, особенно во Франции. После продолжительной и жесточайшей конкуренции пальма первенства перешла к Германии. Именно там сосредоточились лучшие дрессировщики, непревзойдённые конники.

Статус цирков измерялся количеством лошадей. Чем больше, тем солиднее. В некоторых на конюшне стояло до двух сотен сивок-бурок элитных окрасов и пород. Такое было время.

К тому же в цирках, кроме классических представлений, постоянно ставились так называемые пантомимы. Нет, это не когда пластичные люди в чёрном трико молча что-то показывают, размахивая руками и изгибаясь телом. Это чуть иное.

Пантомимы того времени – это грандиозные театрально-цирковые постановки на определённые исторические сюжеты с участием огромного количества людей и декораций. Одних статистов в массовые сцены иногда набирали несколько сотен человек. Музыкантов в оркестры – до сотни. Из-под куполов цирков на манежи низвергались настоящие водопады, где потом разыгрывались водные баталии с огнём и взрывами. В России подобное происходило у Чинизелли и у Труцци в Санкт-Петербурге. В Москве – в цирке Саламонского на Цветном бульваре и у Никитина на Триумфальной.

Отдельные цирки ставили до сорока пантомим в год, чтобы затмить конкурентов и привлечь зрителей.

Увы, пантомимы ушли в прошлое. В лучшем случае сегодня изредка ставят тематические сюжетные представления-спектакли. Что поделать – иные времена, иные песни, как говорится.

Лошадей в современном цирке всё меньше и меньше. Но может, когда-нибудь, потом, попозже, глядишь, всё вернётся на круги своя. А пока – добро пожаловать в минувшие времена…

Автор выражает признательность сотрудникам музея циркового искусства Санкт-Петербурга Ольге Шеставиной, Юлии Осиповой и Екатерине Поповой, которые оказали всестороннюю помощь в написании романа.

Низкий поклон неутомимому исследователю, хранителю исторического наследия латышского и мирового циркового искусства, директору рижского цирка Лолите Липинской, которая неоднократно помогала архивными документами.

И конечно же, особая благодарность моему редактору, другу, единомышленнику – жене Светлане Кокориной за самоотверженный труд, терпение и профессионализм.

Вместо предисловия

– Сеньор Саламонский! Сеньор Саламонский! Слава Всевышнему! Поздравляем! Синьора Джулия только что осчастливила вас рождением бамбино! Рагаццо! Мальчик! – Директор небольшого итальянского цирка сиял, словно сын родился у него. – Такая радость!

Вильгельм, который только вернулся за кулисы с манежа, утирая пот, бросился на конюшню, где царила суета. Прямо на куче сена и подстеленного тряпья лежала его раскрасневшаяся жена. На груди у неё попискивало малюсенькое мокрое существо, отдалённо напоминающее человека. Трудно было поверить, что эта женщина ещё менее часа назад демонстрировала зрителям мастерство «школьной» наездницы.

Так знойным итальянским летом 1839 года в июне восемнадцатого дня на планете Земля появился её новый житель.

Имя новорождённому выбрали загодя. На арене оно должно быть по традиции звучным. Если родится девочка, нарекут Альбертой. Мальчик – Альберт! Что означает «благородный свет», «белый», «славный». Это красивое древнегерманское имя носили пять герцогов Баварии, шесть правителей Австрии, несколько герцогов и курфюрстов Саксонии, маркграфы Бранденбурга, графы Намюра.

И теперь среди них, – конечно же, какие могут быть сомнения у родителей, – будущий король манежа Альберт Саламонский!..

Глава первая

– Альберт! Проснись! Оторви свою толстую задницу от манежа и запрыгни наконец на лошадь. Она и так еле плетётся. – Отец то хмурился, то как-то презрительно улыбался, что было ещё обиднее. – Посмотри, как это делает Якоб, а он на два года тебя младше. Якоб, покажи!

Высокий белобрысый паренёк, разбежавшись, легко исполнил «курс», вскочив на круп бегущего коня. Балансируя на спине лошади, поглядывал на брата с вызовом и явным превосходством.

– Молодец, Якоб! Отлично! – Отец, скривив лицо, перевёл взгляд на второго сына, стоявшего в центре манежа и от досады кусавшего губы.

– Ну, видел? Давай повтори.

Альберт разбежался, но в самый последний момент понял, что толчка опять недостаточно, в который раз воткнулся руками в горячий бок коня и отпрянул назад.

– Слабак! Ноги качай, нет толчка никакого. Как у девочки! Скоро тебя сёстры догонят. Всё, репетиция закончена. Якоб! Молодец! – Отец показательно похлопал младшего сына по мокрому плечу. Тот с улыбкой победителя исчез в форганге, откуда ему вечером, когда цирк наполнится нетерпеливыми голосами зрителей, выходить на манеж в костюме жокея.

– Альберт! Фараона на конюшню. Скажешь Кшиштофу, я велел, чтобы помог расседлать коня. Сегодня ночью с лошадьми дежуришь ты! Может, хоть конюх из тебя получится…

Вильгельм Саламонский, отличный наездник и, как ему казалось, неплохой психолог, впитал цирковую науку с юности, когда попал в ученики к знаменитому Рудольфу Бриллофу. Прошёл школу цирковой жизни от первой буквы до последней всех алфавитов, которые только есть в Европе. Был бит наставниками не единожды, оставался без обедов и ужинов, имел травмы, которые все и не перечислишь, но как-то вот вырос и даже стал настоящим конником. Его дети доросли до ученичества, пора и им привыкать к терпкому вкусу пропахшего потом и опилками циркового хлеба. Две дочки – что с них взять, – ещё маленькие, неторопливо обучались нехитрым цирковым навыкам в акробатике и гимнастике. Тянули шпагаты, делали мостики. Со временем как-нибудь пристроятся. Два мальчика, братья – надежда отца на продолжение династии, – эту начальную школу уже прошли и продолжают ежедневно совершенствоваться.

Альберт был больше похож на мать – Джулию Карре-Саламонскую. Такой же шатен и склонный к полноте. Немного неуклюжий, этакий пирожок, как его частенько называл отец, сознательно подначивая. Якоб – полная копия отца: белобрысый, худощавый, на голову выше старшего брата. Невероятно неорганизованный шалопай, которого нужно было контролировать каждую секунду. Но ему всё давалось, как говорят музыканты, «с листа». Одарённый, но ленивый до предела. Якоб творчески рос исключительно на «пинковой тяге» отца.

Вильгельм видел скрытый потенциал старшего сына, чувствовал, что из него может получиться отличный артист. Всячески направлял, стимулировал всеми способами, включая неправедные. Знал, что прыжки на месте и приседания по несколько сотен раз в день со временем дадут прыгучесть, мощь и рельеф ног. Излишний вес переплавится в мышцы – турник с кольцами и не таких превращал в Аполлонов. Лицом будет точно хорош, есть в кого. Остальное – труд, труд и ещё раз труд! В двенадцатилетнем парне было самое главное – характер! Упёртый, с пылающими ненавистью глазами от неудач и невозможности получить желаемое немедленно, здесь и сейчас. Целеустремлённый, с невероятным редким трудолюбием.

Саламонский-старший случайно подглядел, как сын на конюшне ночами разбегался и пытался запрыгнуть на сложенные брикеты с сеном для лошадей. Они разваливались. Он падал, отплёвывался, рычал от досады и отчаяния и прыгал, прыгал, пока не добился своего. Через неделю Альберт сделал «курс» чисто, влетев на круп коня словно птица. Даже опешивший Якоб присвистнул. Отец только ухмыльнулся…

Якоб сразу заявил отцу, что не собирается работать «Свободу». Лошадей он не любит и видит в них только своеобразный снаряд для прыжков. Бежали бы буйволы, антилопы гну, верблюды – без разницы, запрыгнул бы на них. Он жокей, парфорс-наездник, конный акробат-сальтоморталист и ни разу не дрессировщик, так что шамбарьер ему ни к чему. Для пробы щёлкнул пару раз, случайно огрел себя по спине жалящим концом и передал хлыст старшему брату со словами: «На, развлекайся. Может, хоть тут ты меня перепрыгнешь!..» Отец это отметил, понял: из плясуна певца не сделать, если у него нет голоса. Так что удел Якоба – узкий специалист. Акробат он и есть акробат. Но невероятно талантливый!..

А вот Альберта шамбарьер захватил с головой, особенно когда отец ему показал, как им можно виртуозно пользоваться. Когда Саламонский-старший с центра манежа снайперски сбил несколько палочек с палец длиной, специально положенных на барьер, Альберт восхитился филигранной точностью и воспылал желанием добиться такого же мастерства как у отца. Вильгельм, хитро прищурив глаз, послал тонкое плетёное тело хлыста в сторону сына и оглушительно щёлкнул. Наконечник шамбарьера вздыбил волосы на голове Альберта, едва докоснувшись, словно погладил, но уши изрядно заложило звоном. Несколькими сантиметрами ниже и будущий покоритель манежа остался бы без глаз и с глубокими шрамами на лице на всю оставшуюся жизнь. Но Вильгельм Саламонский знал, что делал. Риск был минимальным – он владел шамбарьером, как никто другой.

С этого дня покоя в цирке не стало. Как только появлялось окошко между репетициями номеров, манеж тут же оглашался револьверными выстрелами бича. После представления шамбарьер Альберта оглушал щёлканьем окрестности едва ли не до первых петухов. Лошади на конюшне тревожно прижимали уши и беспокойно перетаптывались в стойлах, артисты, скрипели зубами и до поры терпели.

Он репетировал без перерыва. Было ощущение, что по соседству открыли стрельбище и там безостановочно идут учения. Те, кто жил в цирке, стали жаловаться Вильгельму на невозможность отдыхать и даже нормально разговаривать. Однажды нервы сдали и дело дошло до рукопашной. Пришлось Вильгельму доказать кулаками, что он не только мастер манежа, но и приличный боец.

Наконец Вильгельм сжалился над коллегами, тем более что у Альберта стало неплохо получаться. Теперь в цирке он репетировал только в строго отведённое время. Остальные тренировки с шамбарьером перенёс в ближайший парк. Там репетировал до тех пор, пока его однажды чуть не арестовали полицейские за стрельбу в черте города. Пришлось объясняться…

Вильгельм Саламонский отмахивался от коллег, которые считали, что он грузит сыновей сверх меры. Шутка ли, сутками напролёт в цирке! Репетиции, репетиции! Без выходных! На предположение, что его старший скоро свихнётся из-за фанатичной упёртости или уже свихнулся, отец отвечал: «Только такие становятся великими мастерами. Другого пути не было, нет и никогда не будет! Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет – ищет причину. Точка! Alles! Как-то так…»

Отец не заставлял Альберта заниматься на гимнастических кольцах и турнике, что висели на конюшне специально для братьев. Он, наоборот, много раз отлеплял вцепившегося мёртвой хваткой в перекладину почти теряющего сознание сына, у которого на ладонях уже не было живого места. Альберт сопротивлялся, по своей привычке снова рычал что-то нечленораздельное и пытался ещё раз подтянуться, вздрагивая обессиленным, обвисшим телом. Это была одержимость, которую «великий психолог» Вильгельм Саламонский ежедневно исподволь подпитывал, противопоставляя брата брату, вскармливая их самолюбие и умело играя на этом.

Они соревновались с детства. Соперничество это год от года будет делать из них редких мастеров конного жанра и незаметно для глаз превращать их отношения в скрытую вражду, которая растянется на всю жизнь. Пройдёт не так уж много времени, и она разведёт братьев по разным углам круглых манежей. И если одному из них до поры до времени всё будет казаться лёгкой игрой, то другому судьба отведёт роль великого артиста, который до конца своих дней будет продолжать доказывать миру, что он лучший. Доказывать! И побеждать!

Глава вторая

Природа одарила двадцатипятилетнего Альберта светло-серыми глазами с какой-то едва уловимой небесной синевой. Опушённые длинными ресницами, они были необыкновенно выразительными. Синева особенно была заметна в свете манежных ламп. Она лучилась, призывно манила, притягивала. Дамы в зрительном зале томно вздыхали. Амуры без промаха пускали стрелы цвета берлинской лазури точно в сердца почитательниц.

Альберт был среднего роста, с крепким торсом, с красивыми ногами, каждая мышца которых во время его выступления играла рельефами, вызывая эмоции не только у женщин, но даже у представителей сильного пола. Длинные, слегка вьющиеся каштановые волосы с медным отливом, ослепительная белозубая улыбка делали лицо Саламонского-младшего неотразимым. Несясь по кругу манежа стоя на коне, исполняя головокружительные трюки, он напоминал древнегреческое божество, от красоты которого невозможно было отвести взор. В этот момент мужская половина зала поглядывала на своих заинтересованных пассий, поскрипывала зубами и мысленно посылала полчища чертей на голову этого властителя дум и тайных помыслов прелестниц.

Альберт после каждого трюка посылал воздушные поцелуи в зал, и он откликался женскими голосами.

Молодому Саламонскому часто прямо во время выступления бросали букеты. Он их на лету ловил и продолжал номер с цветами в руках. Это придавало его выступлению некий шарм и неожиданную импровизацию. Трюки с букетом в руках имели неизменный успех. Заметив это, они с отцом стали использовать подобное в ежедневных выступлениях. Теперь в зале обязательно сидела «подсадка» – кто-то из своих артисток, которая бросала букет.

Сразу после номера Саламонского на арене знаменитого цирка Ренца должна была появиться ещё одна звезда – пятнадцатилетняя Аманда, дочь самого владельца цирка.

Аплодисменты, которые ежедневно доставались Альберту, этому «красавчику», как его прозвали в труппе, смущали Аманду Ренц, злили, заставляли в раздражении кусать губы. «Что же он такого особенного творит, что зал неистовствует? Наездник как наездник!» – лукавила Аманда сама себе. «Особенного» было много. Очень много! Работа Альберта Саламонского являлась бесспорным шедевром циркового искусства. И она об этом знала как никто. Молодой Саламонский демонстрировал такие сложные номера, как «парфорс-наездник», где его прыжки через всевозможные препятствия в стелящемся галопе поражали своей амплитудой и смелостью. Он показывал номер «сальтоморталист на лошади», где первым исполнил сальто на неосёдланном коне. Но с номером «наездник с мостами» он имел особенный успех. Тут у него вообще не было соперников. Выглядело это так. Униформисты устанавливали по краям манежа два пьедестала мостообразной формы, с маленькими площадками наверху. Высота их была рассчитана так, чтобы лошадь могла свободно под ними пробегать. Когда конь на полном скаку равнялся с площадкой, акробат заскакивал на неё, а когда скакун, пройдя круг, возвращался, нужно было точно приземлиться на его спину на панно. Каждый раз акробат сходил и заходил на мчащегося коня какими-нибудь акробатическими трюками. Особенно эффектно смотрелись разнообразные пируэты и сальто-мортале. Риск невероятный! Но зрелище!..

На финал уже две лошади мчались по кругу. Темп взвинчивался до предела. Это была кульминация. Зал неизменно взрывался громом аплодисментов. Все считали Альберта Саламонского лучшим наездником с мостами в Европе.

Аманда смотрела его выступления ежедневно. Точнее, подсматривала из-за кулис в едва видимую щель плотно сдвинутых портьер занавеса. По-прежнему нервничала, злилась. Но что-то доселе неведомое постепенно зарождалось в сердце юной созревающей женщины.

Сегодня случилось нечто особенное. Стрела купидона, облетев цирк по кругу, нашла ту самую маленькую щёлочку в занавесе и со звоном впилась в её плоть. Аманда вздрогнула, затрепетала. Её конь Мавр, готовый к номеру, неожиданно заржал, ревниво фыркнул и стал бить копытом.

Зрительный зал в очередной раз взревел. Оркестр перешёл на туш. Форганг широко распахнулся, и за кулисами появились два разгорячённых жеребца, которых за недоуздки едва сдерживал Саламонский-старший. Мимо Аманды дробно простучали копыта, звук которых то и дело перекрывали строгие окрики Вильгельма Саламонского.

Альберт ворвался за кулисы окрылённый, упивающийся успехом, куражом, молодостью и ещё чем-то, что отличает выдающегося артиста ото всех остальных. Он был мокрее мокрого. В глазах всё ещё полыхало пламя пережитого триумфа.

– Опаздываешь! Твои коллеги уже на конюшне. – В голосе Аманды прозвучали ревнивые нотки, прикрытые иронией.

Дочь Ренца подвела своего коня поближе к форгангу, ожидая, когда униформисты заровняют на манеже опилки, взрыхлённые предыдущим наездником, и она появится на арене с номером «Высшая школа верховой езды».

– Какие такие коллеги? – Ещё не остывший от выступления Саламонский не успел оценить юмор юной наездницы.

– Жеребцы! Ты чего-то сегодня задержался…

Саламонский принял игру, дурашливо по-лошадиному заржал и, как только что делал её Мавр, забил копытом. Конь Аманды пугливо подался назад, навострив уши.

– Не пугай животное, животное! – Аманда прозрачно намекнула на всем известное – нескрываемые беспорядочные любовные связи Альберта. В цирке Эрнста Ренца в этом ему равных не было. Да и в других вряд ли найдётся такой второй.

У Ренца были заведены строгие правила, обговорённые контрактом, – никаких любовных историй внутри труппы. За нарушение – мгновенное увольнение, несмотря на статус артиста, его ценность и былые заслуги.

На Саламонского женщины вешались виноградными гроздьями, слетались к нему, как пчёлы на патоку. Отказа не было никому. Ренц, помня свою бурную молодость и свои же правила, закрывал на это глаза, лишь ухмылялся: «Не сотрётся! На стороне пусть делает что хочет, главное – деньги в кассу! На него идут…» Это тоже было предметом ревности юной Аманды, которая в свои пятнадцать уже созрела для взрослых отношений.

Клоуны на манеже дурачились, активно заполняя паузу. Они скакали на мётлах, пародировали выступление Альберта Саламонского и предваряли номер Аманды Ренц. Ковёрные ходили «испанским шагом», высоко вскидывая ноги, скакали по кругу рысью, ржали высокими голосами и даже брыкались, оказавшись друг к другу задом. Униформисты торопливо убирали последние неровности манежа.

Альберт немного отдышался. Но его хорошо развитая грудная клетка всё ещё ходила ходуном. И это не укрылось от пытливого взгляда Аманды. Весна в её теле цвела пышным цветом, будоражила молодую кровь тайными грёзами.

Аманда, готовясь к выходу на манеж, вставила ногу в стремя. Мавр нервно подался в сторону, юная наездница едва устояла. Её широкое чёрное платье шевельнулось, из-под него мелькнул лакированный сапожок с серебряной шпорой.

– Мадам! Вот вам моя рука! И сердце! – Младший Саламонский придержал коня и игриво протянул руку. С её помощью Аманда легко оказалась в дамском седле. Натренированная рука Альберта, казалось, была вылита из металла. Молодая наездница отметила и это. Озорно сверкнула карими очами, для виду строго сдвинув брови. Саламонский ответил солнечными брызгами. Они обожгли девичью грудь.

– Сердце оставь себе, может, ещё пригодится! – Аманда поправила роскошную шляпу «Гейнсборо» с широкими полями, украшенную бантами, плюмажем и страусовыми перьями, которая ей необыкновенно шла. Разобрала поводья.

– Мне до мадам ещё далеко. Пока что – фройляйн. Adios, guapo! – Она кокетливо повела плечом и тронула коня шенкелем. Слегка качнувшись, направила его в манеж. Там уже гремела музыка её выхода. Альберт проводил взглядом стройную фигуру наездницы, затянутую в корсет, сглотнул слюну.

– Мм, guapo! Красавчик! Ну что ж, ты тоже… ничего.

Саламонский-младший загадочно улыбнулся вслед…

Глава третья

Это была неслыханная дерзость! Вот так, в одно мгновение, прервать выступления, исчезнуть, сбежать неизвестно куда. А главное – зачем? Ни у кого в головах не укладывалось. Программа гудела потревоженным ульем.

Ренц себе места не находил, рычал громче льва. От него прятались. Простой смертный артист, согласно оговорённым правилам, был бы тут же уволен с такими рекомендациями, что его не приняли бы в самый захудалый цирк. А зная неистовый характер Ренца, никто бы не рискнул здоровьем поступить с ним таким образом. Его интеллектуальный уровень не располагал к длительным дискуссиям, он не задумываясь пускал в ход кулаки как самый доходчивый аргумент.

Но Альберт Саламонский и Аманда Ренц не были простыми смертными. Одна была любимой дочерью циркового магната, подающей надежды на скорое звёздное будущее. Другой уже был сверхновой звездой, заявившей о себе яркой вспышкой незаурядного дарования и внешних данных. Директора лучших цирков становились в очередь, предлагая молодому Саламонскому контракты один выгоднее другого. Так что остаться без ангажементов риск был минимальным, а вот нарастающее желание дёрнуть матёрого циркового льва за усы кружило голову. О, этот непобедимый, могучий Ренц! Получи!..

Альберт, с детства любивший риск, обладал всеми признаками законченного авантюриста. Всё началось с того, что он семилетним, на спор с цирковыми детьми, вошёл в помещение, где стоял африканский слон-самец, которого побаивался даже дрессировщик. Этот гигант имел скверный характер и такую же репутацию. Он покалечил немало людей. Одного даже задавил насмерть. Его боялись и обходили стороной. Когда слона выводили на манеж, все цирковые старались держаться подальше от этой непредсказуемой злобной громадины.

В тот день в слоновнике никого не оказалось. Маленький Альберт смело подошёл к животному и протянул ладонь, на которой лежала очищенная морковка. Этими овощами отец кормил лошадей. Африканский исполин долго, с любопытством смотрел на нечто микроскопическое у своих ног, помахивая хоботом и ушами. Потом утробно заурчал и потянулся хоботом к детской ладони. Выглядывающая из дверного проёма ребятня напряглась, готовая заголосить и рвануть к взрослым, ища спасения.

Альберт стоял улыбаясь, глядя слону в глаза. Тот, помедлив, аккуратно взял угощение, кинул его себе между громадных клыков в рот. Потом, обдувая теплом, хоботом ощупал светлую голову неожиданного гостя. Развернул его к двери и легонько подтолкнул. Альберт послушно пошёл продолжая улыбаться. Уже в дверях услышал, как слон громко, по-паровозному затрубил. Детвора с визгом рванула восвояси. Улыбка с лица Альберта не сходила ещё минут десять, мышцы словно заклинило. Наконец отпустило и он расплакался. Ох и влетело ему тогда от отца!..

Саламонский-младший с юности обожал азартные игры. А если с кем-то спорил, то только на деньги, хотя в них не нуждался и обязательно выигрывал.

Судьба его долгие годы будет крутиться монте-карлоской рулеткой, где ежедневно придётся ставить на кон всё, что есть. Чаще всего – жизнь…

Аманда Ренц кокетливо смотрела на Альберта.

– Я никогда не была во Франции. Никогда не купалась в тёплом море.

– Так в чём же дело, поехали.

– Когда?

– Сейчас.

– Ты сошёл с ума?

– Да.

– Тогда поехали…

Они понимали – скандала не избежать. И какого! Вселенского! Зная Эрнста Ренца, быть бы живу! Под ложечкой подсасывало, по телу пробегал озноб – и именно это ещё больше заводило. Они нервно посмеивались, но не отступали, поддерживая друг друга.

Аманда с Альбертом бросили всё и сумасбродно рванули поездом в Ниццу навстречу приключениям, новым ощущениям и чему-то ещё, что заставляет учащённо биться молодое сердце, тело – покрываться мурашками, а душу – вопить от навалившегося куража и абсолютного безрассудства.

Публика шла на Саламонского-младшего – на эту цирковую звезду европейского небосклона, о которой в последнее время в Берлине стали судачить едва ли не на каждом углу. В вечер побега, не увидев его в цирке в означенный час, пришлось объявить публике, что господин Альберт Саламонский неожиданно захворал. Что-то врали с манежа о самочувствии премьера, о какой-то там его травме, полученной на репетиции перед представлением, о скоропостижной госпитализации. Короче – шум, скандал, сдача билетов, требование неустойки, грустные физиономии родителей неугомонного Альберта.

– Весь в тебя, польско-прусский жеребец колена Давидова! Один в один! – Мать Саламонского-младшего, школьная наездница Джулия из известного циркового рода Карре, недобро сверкнула глазами в сторону мужа.

– Нет такой породы – польско-прусский жеребец. К тому же обрезанного.

– Есть! Вильгельм Саламонский называется! Яблочко от яблони…

– Это ты про змею-искусительницу и её плод с древа познания?

– Про червоточину в том самом яблочке!

– Откуда же тогда у нас с тобой четверо детей, если речь идёт о какой-то там червоточине?..

Глава четвёртая

Они откинулись на спины, порывисто дыша. Аманда улыбалась с закрытыми глазами, прислушиваясь к своему телу и к тому, что с ней только что произошло. Впервые. Переход из юности в молодость случился легко и естественно, как рассвет переходит в день…

– Любишь?

– Не-а!

– Тогда зачем?

– Интересно!

– Тебя теперь отец убьёт. Он на всех углах звонил, что отдаст тебя только за датского принца.

– А я отдалась самому королю. Королю манежа. Тоже неплохо.

– Теперь жди вражды Монтекки и Капулетти.

– Это кто? Что работают? Итальянские акробаты?

Саламонский повернул голову, многозначительно взглянул на юную цирковую прелестницу, чуть помедлил с ответом.

– Ну что-то вроде того. Неважно. Они уже давно не работают…

Луна спряталась за наплывшее облако. Ночь снова накинула бархатное покрывало на морской берег. Накатывающиеся волны погромыхивали прибрежной галькой. Море словно обещало берегу что-то в эту ночь, тихо шептало: «Щщ-щасс! Щщ-щасс!..»

Они нашли этот береговой выступ вдалеке от тех мест, которые посещают отдыхающие. Там и днём-то не было ни души, чего уж говорить о ночи. Надо сначала спуститься по валунам вниз и далее по крупной гальке к самой воде, где галыши уже помельче и круглее, обтёсанные водой. Лежать на них было малоприятно, но с подстеленной одеждой терпимо.

Вода была тёплой. Море – глянцевым и невесомым, словно плаваешь в чёрном масле. Если бы не луна, которая периодически появлялась на небосклоне, ощущения вообще не с чем было бы сравнить. Будто висишь в невесомости, где нет ни верха, ни низа.

Альберт целовал только что обласканную морем, чуть солоноватую грудь Аманды, которая постепенно покрывалась мурашками. Она прижимала к себе его красивую голову, гладила волосы и прерывисто дышала, млея от неведомых доселе ощущений.

В темноте сзади раздались осторожные шаги, ищущие путь к воде, тихие голоса, мужской и женский. Захрустела потревоженная галька. Шаги замерли. Пришедшие пытались осмотреться в темноте. Идти на шум волн просто так они не решались – берег был диким.

Луна выглянула из-за тучи, осветив космическим фонариком панораму берега. Пришедшие увидели обнажённую парочку, возлежащую близ линии прибоя. Женский голос ахнул от такого неслыханного бесстыдства. Торопливо удаляющиеся шаги захрустели галькой.

Аманда с Альбертом вызывающе засмеялись, распираемые собственной дерзостью, которая свойственна только молодости.

– Куда же вы? Эй! Спешите к нам, в царствие греха! Присоединяйтесь! – выкрикнул Альберт.

– Ох уж эти бесцеремонные вездесущие немцы! – услышали они на французском.

– Интересно, а сами-то они для чего сюда пришли в этот час?

– Может, просто подышать. – Аманда состроила глазки, многозначительность которых не вызывала сомнений. Это было хорошо видно в свете луны, взирающей на них с небес во все глаза. Видимо, и она была немало удивлена.

– Подышать, говоришь? Так же, как ты несколько минут назад?..

Альберт с новой энергией навалился на Аманду в порыве страстного поцелуя. Морская галька снова захрустела…

Семьи встретились во дворе берлинского цирка.

Вильгельм Саламонский исподлобья хмуро улыбался, мать Альберта стояла, обречённо опустив руки.

Свирепый Ренц, обладатель лучшего цирка в Европе, стирая эмаль, скрипел зубами и сжимал увесистые кулаки, готовый броситься на Саламонского-младшего и свою дочь.

Жена Ренца, видя ухмылку дочери, материнским сердцем всё поняла. Обречённо произнесла:

– Цветок сорван…

Это стало сигналом. Подлетевший к дочери Ренц замахнулся, чтобы ударить наотмашь. Альберт перехватил руку, сжал что было силы. Далеко не хилый и ещё не старый Ренц скривился от боли и неожиданной силы руки молодого наездника, побагровел, пытаясь высвободиться. Пару раз безуспешно дёрнулся.

– Не надо, папаша! Не надо. – Альберт после небольшой паузы словно ненужную вещь откинул руку хозяина цирка от себя. Вильгельм Саламонский, довольный поступком сына, расплылся в улыбке. Внутренне он уже давно был готов к тому, что ожидал услышать сейчас. Не вчера это началось. Когда-то он, Вильгельм Саламонский, был учеником знаменитого немецкого артиста Рудольфа Бриллофа, верного друга и соратника Эрнста Ренца. Их всех вместе связывала многолетняя дружба, которая в последнее время стала давать трещину. Чем больше сближался Ренц с братьями Буш и не менее талантливым Альбертом Шуманом, тем больше нарастала напряжённость и неприязнь к Саламонским и их родственникам – братьям Карре, с которыми Ренц когда-то начинал. Карре успели обзавестись своим цирком. Ни шатко ни валко вели своё дело. Оттуда он, Эрнст Ренц, на свою беду и пригласил Саламонских в свой цирк. За короткий срок сделал из младшего звезду мирового уровня. И вот благодарность!

Саламонские в последнее время стали откровенно демонстрировать свою независимость. Этого Ренц не терпел. К тому же всё чаще стал слышать, что и они собираются начать собственное дело. Понял – своими руками взрастил конкурентов. Час настал…

С перекошенным от ярости лицом властелин лучших цирков Германии заорал, брызгая слюной:

– Папаша? Даже не думай! Во-он! Убирайтесь! Сегодня же! Чтобы духу вашего не было в моём цирке! И запомните, Саламонские, не попадайтесь больше на моём пути! Уничтожу!

После этого инцидента Ренц ужесточил свои правила до предела.

В его памяти саднящей занозой ещё был жив эпизод, когда несколько лет назад в Копенгагене, французский воздушный гимнаст Луи Годфруа играючи похитил его племянницу – знаменитую наездницу Кетхен Ренц. С её согласия, разумеется. От гнева всесильного Ренца они нашли своё убежище в России. И вот опять! Теперь его дочь и молодой соблазнитель Саламонский! Неслыханно! Дожил!..

Гонения на прелюбодеев в этом цирке начались давно, ещё когда тридцатилетний родственник, полный тёзка Эрнста Ренца, покончил с собой из-за измены жены. Именно тогда Ренц ввёл свои строжайшие правила. Пройдёт время, и судьба вновь посмеётся над великим Ренцем. Наездница Тереза Старк смело обрушит его незыблемые устои. Она соблазнит его племянника Роберта, став Терезой Ренц…

Глава пятая

Саламонские ломали головы, как теперь жить и работать. Временное убежище для лошадей, реквизита и семейного скарба они нашли быстро – сняли помещение. Но что делать дальше? Без работы они остаться не боялись. В конце концов, можно было какое-то время перебиться в цирке своих родственников Карре. Там продолжали работать две родные сестры Альберта – Амалия и Адельхельд. Брат Якоб – тот давно был самостоятельным. Этакое перекати-поле, настоящий романтик-бродяга. Не сиделось ему на одном месте. Мотался по всему свету по циркам, куда приглашали. Такой наездник везде нарасхват. Чем он и пользовался. Теперь вот, поговаривают, где-то в Америке.

Вильгельм, Джулия и Альберт Саламонские перебирали варианты, пытались найти выгодный контракт и цирк, соответствующий их статусу. Свой цирк Саламонские открыть пока не могли. Финансы были, но их не хватало, чтобы выдержать конкуренцию. Время не пришло. Спокойное и благополучное существование здесь, в Германии, им не светит – всемогущий Ренц слов на ветер не бросает. Вступать с ним в открытую борьбу сейчас – значит заведомо вчистую проиграть и многое потерять. Силы пока не равны. Единственная мысль – уехать подальше, куда не дотянутся мощные руки монополиста. Но сколько той Европы! И тут – удача!..

Цирковая почта, как всегда, работала быстрее почтовых голубей и даже электромагнитного телеграфа русского учёного Павла Шиллинга. Тем более куда уж «телеграфу оптическому» Клода Шаппа до телеграфа циркового. В самое короткое время все директора цирков прознали о распре Ренца с Саламонскими. Кто-то из них на время затаился, сделал вид, что не в курсе, боясь навлечь на свою голову гнев коллеги-«тяжеловеса», а кто-то, наоборот, потёр руки и поспешил воспользоваться ситуацией, позвать к себе опальных артистов.

Приглашение пришло откуда не ждали – из России! От тестя Гаэтано Чинизелли – Карла Гинне. Тут же вспомнился побег Кет-хен Ренц и Луи Годфруа. Снова эта малопонятная далёкая Россия протягивает руку помощи очередным гонимым.

Всё! Решено! Они едут в Москву. К Гинне…

Глава шестая

По пути надумали посетить родственников в Польше. Пока лошади поездом, как старые клячи, доковыляют до Москвы, пока их разгрузят и разместят, времени будет предостаточно на радостные встречи и застолья, которые вскоре наскучат, станет нарастать жгучее желание побыстрее расстаться и окунуться в привычную цирковую круговерть. После перерыва опять начнутся непременные усиленные репетиции для вхождения в форму людей и животных. Снова придётся рвать жилы. В который раз тело будет разваливаться от усталости, как непобедимая крепость после жестокого штурма.

В Швецию, Голландию, Данию Альберт Саламонский всегда ехал с радостью. Часто бывал там, теперь уже у многочисленных Карре, которые облюбовали этот «куст». Это были свои люди, рождённые в цирке и цирком.

Но когда речь заходила о Польше, настроение Альберта портилось. Это была родина отца, который появился на свет в провинциальном Влоцлавеке. Здесь среди родственников цирковых не было. Тут Альберта окружали сплошные «паны». Шумливые, высокомерные, временами надутые, с какими-то нечестными блудливыми лицами и глазами. Хотелось от всего этого спрятаться подальше или дать в морды всем сразу. Но приезжать сюда приходилось довольно часто. И на гастроли тоже. В эти моменты он включал «терпелку», с годами выработанную у всех цирковых.

Саламонский-младший не любил этот «шипящий» язык. Говорил на нём без охоты и с трудом. То, чем его отец Вильгельм восхищался и гордился, сын, тщательно скрывая, презирал. С его точки зрения, Польша была глубинкой, малоразвитой и далёкой от проторённых дорог европейской цивилизации. Не впечатляли его и рассказы отца о Великой Речи Посполитой, её славных днях в единстве Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Теперь Польша находилась в составе Российской империи.

Саламонский по приезде на родину отца постоянно слышал крамольные «речи посполитные», хотя уж кому-кому, но только не полякам было открывать недовольные рты. Так, при правлении Александра II и Александра III поляки стали чаще назначаться на руководящие должности. В некоторых уездах их число достигало восьмидесяти процентов. Польская губерния имела множество привилегий в сравнении с другими регионами Российской империи. Скажем, на образование русское правительство тратило там в пять раз больше, чем в Центральной России. Благодаря такой политике, с 1861 по 1897 год количество грамотных в Польше увеличилось в 4 раза, тогда как в России – вдвое меньше.

«Вечно всем и всеми недовольные поляки! – давался диву Саламонский, имея общую кровь с этим народом. – От их постоянного высокомерного нытья устаёшь больше, чем от репетиций с несколькими десятками лошадей!»

Саламонский-младший вырос среди немцев, чувствовал себя немцем, был австрийским подданным и всячески это подчёркивал. Свои отцовские корни он рубил внутри себя беспощадно. Понимал: быть польским евреем в мировом сообществе не самое лучшее приданое от родителей. Тому имел уже немало печальных подтверждений в своей судьбе. Выходила какая-то двойная кара небесная. Поэтому в щекотливых и принципиальных ситуациях он предпочитал выставлять родословную матери – Джулии Карре.

Линия цирковых Карре началась от гимнаста и наездника Жозефа Карре, который женился на Марии Доротее Кестнер. В церковной книге 1817 года зарегистрировано рождение их сына Вильгельма Карла Теодора Карре, который однажды станет другом Вильгельма Саламонского. Тот, в свою очередь, женится на сестре Вильгельма Карре Джулии, которая и станет матерью Альберта Саламонского…

В последнее время Альберт много думал о России? О том месте в мире, которое она занимала. Он с детства слышал разговоры среди цирковых и своих родственников об этой загадочной и таинственной стране. Ему, ребёнку, казалось, что там кончается привычный мир. Там люди ходят кверху ногами, а медведи бродят по улицам целыми стаями. Если у других подобные рассказы вызывали оторопь, то Саламонского-младшего, наоборот, неудержимо тянуло в эту неведомую даль. Придуманную его детской фантазией сказочную страну он заранее воспринимал восторженно и радостно. Она ему казалась продолжением цирка. Где ещё найдётся столько медведей и людей, ходящих книзу головой!..

Постепенно приходило понимание: своё цирковое дело надо переносить именно в Россию, где невероятные просторы, непаханое поле для деятельности при отсутствии мощных конкурентов, тогда как в Европе от них уже стало не продохнуть…

Глава седьмая

Гинне встретил Саламонских в Москве тепло и радостно. Причин тому было две. Во-первых, он заполучил выдающихся артистов, звёзд мирового уровня, на которых можно делать рекламу, – и они её многократно оправдают. Во-вторых, он им будет платить, безусловно, большие деньги, но не такие, какие они просили. Ситуация складывалась не в их пользу. Гинне этим воспользовался. Саламонским пришлось умерить аппетиты. Впрочем, никто в накладе не остался. Сегодня так, завтра эдак – бизнес…

Баварец Карл Гинне (он же Магнус) был человеком незаурядным и ярким, как, собственно, многие его коллеги – предприниматели высшего циркового дивизиона. Происходил он из немецкой цирковой семьи, которая имела родственные связи с известными цирковыми фамилиями – Гверра, Шрайбер и Прайс.

В 1819 году у одного из основателей немецкого цирка, Иоганна Гинне, родился сын Карл. Не успел мальчик подрасти, как отец отправил его учиться в Будапешт к наезднику Бриллофу, наставнику Ренца и Готхольда Шумана. Впоследствии Карл Магнус Гинне совершенствовал своё мастерство под руководством Боше в Цирке Дежана, а затем в труппе знаменитого Эндрю Дюкроу, который был женат на его сестре Аделаиде. После смерти Дюкроу Карл Гинне некоторое время выступал в передвижном цирке Сулье, а затем открыл собственное заведение, в название которого включил имя своего знаменитого шурина: «Цирк Гинне – Дюкроу». В 1852 году он, несмотря на соседство Ренца, добивается большого успеха в Берлине и решает оставить на фасаде своего цирка только собственное имя.

Гинне и его жена Фредерика были превосходными школьными наездниками, а сёстры Карла, Паулина и Вильгельмина (будущая жена Гаэтано Чинизелли), прославились как наездницы на панно. Представления Цирка Гинне отличались особым блеском – давала себя знать школа Дежана, Сулье и Дюкроу.

Великолепный наездник и такой же дрессировщик, строитель цирков и собственного благополучия, постоянно излучал радость и позитив.

С внимательными лисьими глазками-буравчиками, очаровательной улыбкой и обходительными манерами, он был неотразим как на манеже, так и за кулисами. Его объятия круглосуточно для всех были распахнуты, как у удава.

Если при заключении контракта цирковые работодатели традиционно указывали артистам на их недостатки и тем самым сбивали цену, то наблюдательный и предприимчивый Гинне учёл ошибки своих коллег и теперь действовал с точностью до наоборот. Он всячески воспевал достоинства будущего работника, вознося их до небес, даже если таковых вообще не существовало в природе. У артиста кружилась голова, он млел, терял осторожность. И вот тут, в чаду фимиама и прочих сладких благовоний, Гинне с горечью в голосе сообщал, что в связи с затруднительным материальным положением, к величайшему его сожалению, в данный момент он не может по достоинству материально оценить высочайший уровень глубокоуважаемого артиста, но в следующий раз…

Когда наступал «следующий раз», Карл-Великий, или Карл-Многообещающий, как его называли артисты из-за количества обещаний, обязательно выполнял данное слово – с памятью у него было всё в порядке. Он прибавлял к новому контракту нечто символическое, с пояснением, что сейчас дела идут не лучшим образом. За этим новое клятвенное заверение – в следующий раз всенепременно! Далее, обязательная программа с горячими объятиями и, в некоторых случаях, даже поцелуями из репертуара Гефсиманского сада. Артисты пожимали плечами, улыбались, восхищались – ну ловко же, чёрт возьми! И даже не обидно! Мастер!..

В Россию Карл Гинне приехал в 1860-х годах, после того, как потерпел неудачу в цирковом антрепренёрстве в Европе. Попросту разорился. Приехал не на пустое место…

Здесь самое время рассказать предысторию развития цирка в России.

Глава восьмая

Цирк как таковой появился в Петербурге ещё в петровские времена. В исторических документах сообщалось:

«В 172-4 году почтовые смотрители особым указом были извещены о том, что на берега Невы едет „иноземец с компанией”, а при нем „танцующая лошадь”. Предписывалось никаких препятствий оным не чинить, а лошадь снабжать кормом».

Тогда в Петербург приезжали «балансеры», «еквилибристы», «великаны», обладатели говорящих собак и прочие артисты из Франции и Голландии. Свои представления они обычно давали в домах столичных богачей: Нарышкина, Демидова, Глазунова, Козулина.

В 1738 году «голландские ташеншпилеры» (дословно – фокусники, но так тогда называли вообще всех цирковых артистов) выступали во дворце перед самой императрицей Всероссийской Анной Иоанновной, обожающей необычные развлечения и экзотику.

И вот тут есть описание исторического события, которое зафиксировано на бумаге. Событие забавное и прелюбопытное.

В том месте, где сейчас располагается Манежная площадь Санкт-Петербурга, построили огромный деревянный амбар для содержания удивительного зверя – слона, доставленного в столицу Империи из Персии в подарок Всероссийской Императрице. И вот, что конкретно оставила История в описании знакомства Анны Иоанновны со слоном зимой 1737 года:

«…Потом приведен был Индейцами и Персианами пред Летний дом от Надыр Шаха… в дар присланный Ост-Индский Слон в полном своем наряде. Ее Императорское Величество изволила оного видеть и разных проб его проворства и силы более часа смотреть».

Эта история имела продолжение. Слону недолго предстояло оставаться в одиночестве.

После воцарения Елизаветы Петровны в 1741 году Надир-Шах присылает в Петербург аж 14 слонов, для которых на Фонтанке у Симеоновского моста (ныне мост Белинского близ цирка Чинизелли) строится три больших светлых амбара с обязательным отоплением, на что из казны была отпущена сумма в 5000 рублей серебром (по тем временам сумасшедшие деньги).

Как обычно и водится, содержание крупных животных не обходилось без инцидентов. 16 октября 1741 года слоны, «осердясь о самках», учинили буйство, сорвались с привязей, разломали двери амбаров и удрали. Два из них вскоре были пойманы, а третий «пошел через сад, изломал деревянную изгородь, прошел на Васильевский остров и там изломал Сенат и Чухонскую деревню». Для слона это было наверняка серьёзным приключением – перебраться с южного берега Невы на Васильевский остров по наплавному мосту, атаковать здание Двенадцати коллегий (там находился тогда Сенат) и дойти до правого берега реки Смоленки, где и находилась Чухонская деревня. Событие для столицы империи прямо-таки необычайное. В любом случае буйного беглеца выловили, успокоили и водворили обратно на Слоновий двор. Слоновщик Ага-Садык настоятельно просил выдать ему для привязи слонов толстые железные цепи и кольца. Просьбу его ещё не успели удовлетворить, как на следующее же утро четыре слона снова сорвались с привязи, ушли, «сломавши ворота, и много беды наделавши в городе». Вслед за тем Слоновый двор едва не сгорел со всеми слонами от небрежности истопников. Наконец Елизавета Петровна распорядилась перенести Слоновый двор от греха подальше за черту города.

Для цирковых представлений в разных районах города стали строить деревянные временные арены. Но скоро «разные штуки верховой езды, скачки, танцы по веревкам» зритель смог увидеть уже в специально устроенном помещении. В 1822 году на Крестовском острове некий Иосиф Габит соорудил «здание для Гимнастических Упражнений», первое не только в Петербурге, но и вообще в России деревянное сооружение для цирковых представлений.

Успех ранее гастролировавших цирков затмил прибывший в Петербург в 1845 году Алессандро Гверра. Его труппа состояла из 40 артистов, в конюшне стояло 50 лошадей.

В Петербурге, на месте Театра оперы и балета имени Кирова, Гверра выстроил деревянный цирк, который открылся в 1845 году. Он первым предоставил доступ зрителям в конюшни.

В его труппе было много красивых наездниц. Ради них в цирк повалила толпа, и Гверра наживал огромные деньги.

В то время популярность цирковых наездниц в Европе была неимоверна. Знаменитые поэты посвящали им стихи, художники писали их портреты, композиторы сочиняли в их честь музыкальные произведения. Оноре де Бальзак, большой почитатель их искусства, писал: «Для меня наездница, владеющая всей полнотой своих средств выражения, возвышается над всеми знаменитостями в области пения, танца и драматического искусства, будь то Сенти Дамаро, Дежазе, Тальони или Дорваль».

Внимание к наездницам подогревалось широким интересом общества к интимной стороне их жизни. По словам историков, главным жизненным стимулом у цирковых граций было стремление выгодно выйти замуж за знатного аристократа или богатого человека. Старания многих из них в этом увенчались успехом. Наездница Клотильда Луассе, например, вышла замуж за принца Генриха XX, ученица Алессандро Гверры Элен Кремзов стала женой австрийского барона де Бреннера, а очаровательная звезда цирка Вольшлегера Вирджиния Бленнов остановила свой выбор на толстом и богатом бароне фон Манне…

Глава девятая

Карл Гинне не случайно обратил свой взор на Россию. Здесь стремительно начал развиваться цирк. Европейские предприниматели журавлиным клином потянулись на невские берега.

На следующий год в Петербург приехал цирк Жака Лежара. Рядом с Александринским театром он выстроил здание, которое открылось в октябре 1846 года. Новый цирк начал перетягивать у Гверры публику, хотя его труппа была хуже гверровской (в ней блистала только его жена и её сестра Полина Кюзан). Помещение тоже было неудобным – очень тесным. Но тут была особая изысканная обстановка – ковры, запах духов.

Если в цирк Гверры напоминал спортивный манеж, то цирк Лежара всё более приобретал салонные черты. К тому же Лежару удалось переманить от Гверры талантливого клоуна Луи Виоля. Но особенно много для успеха цирка сделал зять директора, Поль Кюзан.

Цирк Лежара всё более театрализировался. Конкуренция между цирками Гверра и Лежара шла ожесточённая.

Граф Орлов подарил Гверре 200000 рублей, чтобы тот смог выписать из Парижа новых артистов и в их числе знаменитую Каролину Лойо, что и было сделано. Ажиотаж вокруг цирков кончился тем, что дирекция Императорских театров при поддержке царя решила сама вести цирковое дело. Весной 1847 года оба здания были куплены. Цирк Гверры был снесён. Основное ядро труппы уехало в Москву. Коллектив Лежара остался играть в своём здании, ставшем теперь казённым. Новое предприятие стало именоваться «Цирк императорской театральной дирекции». Главным режиссёром был назначен Поль Кюзан.

Злые петербургские языки говорили, что такому обороту дела способствовала красивая и ловкая госпожа Лежар, у которой был роман с великим князем Константином Николаевичем. Те же языки оказались страшнее пистолетов, когда отреагировали на очередную постановку Кюзана – пантомиму «Блокада Ахты». Именно она и стала причиной заката его блестящей карьеры в России. А может, и ещё что-то, что имеется в нашей действительности со времён Авеля и Каина…

Несмотря на тщательную подготовку, представление не имело успеха. Кюзана обвинили в том, что он плохо знает историю России. В скором времени обидевшийся Поль покидает Россию и возвращается к себе на родину.

И вот тут на арену выходит наш герой. Па-ба-мм!..

В 1866 году подданный баварского короля Карл Магнус Гинне просит у городских властей дозволения на строительство деревянного здания для представлений. На Манежной площади Санкт-Петербурга появляется изящное здание цирка, выстроенное по проекту архитектора Межуева. Здесь газовое освещение, 24 люстры, 400 рожков.

Программа труппы Гинне вначале не пользовалась особой популярностью. Публика ещё помнила представления Гверры и Лежара. Чтобы исправить положение, Карл Гинне пригласил на помощь мужа своей родной сестры Вильгельмины, известного наездника и дрессировщика Гаэтано Чинизелли.

О! Это был мастер необыкновенного таланта! «Утонченный, изящный наездник, прекрасно чувствующий лошадь и умеющий подчинить ее своей воле, – писал о нём барон де Во. – Дрессировка и верховая езда полностью поглощали его мысли. Достойный ученик великого мэтра Боше, Чинизелли поднялся на недосягаемую высоту…»

Гаэтано, впервые побывавший в России в 1846 году, вернулся в Петербург спустя 23 года. За это время Чинизелли добился известности в европейских цирках. В частности, получил звание почётного шталмейстера Его Императорского Величества короля Италии Виктора-Эммануэля II.

В 1869 году Чинизелли прибыл в Россию с женой и четырьмя взрослыми детьми. На этот раз – навсегда.

Вся семья работала в различных жанрах конного цирка. В год приезда в Петербург старшему Чинизелли исполнилось 54 года. В России Гаэтано сразу приобрёл огромную популярность, стал руководителем труппы Гинне.

Пройдёт совсем немного времени, и 4 марта 1876 года городская управа заключит контракт уже с шурином Гинне – Чинизелли, и в том же году он начнёт возводить новый, на этот раз каменный, цирк. Старый же, деревянный, стоявший на Манежной, разрешат оставить лишь до 1 мая 1877 года.

Работать вдвоём у родственников получалось, мягко говоря, с трудом. Однажды Гинне останется не у дел. Но Гинне не был бы Гинне, если бы не предвидел подобного развития событий. Поэтому ещё в 1868 году в Москве он соорудил каменное здание на Воздвиженке. Так, в Москве появился первый стационарный цирк. Позднее на этом месте будет построен особняк Арсения Морозова.

По роскоши и насыщенности программы московского цирка Карла Гинне, конечно же, не могли соперничать с петербургским собратом. Да этого и не нужно было. Цирк на Воздвиженке был рассчитан на неизбалованную публику – купечество и ремесленников.

Гинне был великим предпринимателем и стратегом! Он знал, что ему для становления его московского цирка нужен всего лишь один выдающийся наездник. Вот тогда-то он и пригласил Альберта Саламонского с его талантливой семьёй.

Глава десятая

Альберт Саламонский был младше Гинне на добрых двадцать лет. С первого дня появления в его цирке он во все глаза следил за своим работодателем, пытаясь ухватить суть профессии владельца цирка. Наблюдал, как Гинне решал дела, пытался перенять его манеру общения с людьми.

Альберт с детства был отчаянный боец, но лишних конфликтов не любил и избегал их, если они не затрагивали его жизненных интересов. «Бархатные» методы Гинне были ему понятны и близки. Карл Гинне, в свою очередь, восхищённый природным талантом Альберта, тянулся к нему, исподволь приближал к себе, незаметно плёл паутину, преследуя опять же сразу несколько целей – для души и для бизнеса…

…Она была осаниста и черноглаза. На коне сидела как влитая. Неторопливая, немногословная. Недоступная, словно мраморная статуя на высоком постаменте.

Каждый раз за кулисами, перед её выходом на манеж, Саламонский пытался отыскать глазами в строгом костюме классической цирковой амазонки в роскошной широкополой шляпе «Рембрандт» атрибуты Афродиты: пояс с золотой чашей, наполненной вином, выпив из которой, по преданию, человек получал вечную молодость. Не было видно рядом и вечных её спутников – Нимф, Харитов, Эрота.

«Бог с ней, с чашей и пропадающей пока даром молодостью. У меня её валом! Проблему с вином и золотыми чашами тоже можно решить быстро!..»

Альберт кипел страстью. Ему не терпелось познакомиться поближе с Эротом, чтобы через него как можно скорее подобраться к молчаливой красотке. Обычно это удавалось ему с лёгкостью. Тут же он терпел ежедневное фиаско.

Экзерсисы Саламонского, на которые привычно клевали все – от мелких гуппи до зубастых цирковых касаток, не имели успеха. В лучшем случае он ловил брошенный ему презрительный беглый взгляд.

Мелкоячеистые сети Саламонского приходили с травою морскою, поплавок вяло покачивался на глади озера любви, бесполезный гарпун впервые ржавел на берегу. Сие обстоятельство обескураживало Саламонского и ещё больше заводило.

«Немая что ли?» – подумал было Альберт, когда на все его словесные пируэты и распушённый павлиний хвост получил в ответ очередное высокомерное молчание.

– Это Лина Шварц! – Заметив интерес своего молодого друга, отрекомендовал умудрённый первой, но пока ещё не последней сединой Карл Гинне. – Сам бы съел, да тебе оставил. Мне она не по зубам.

– Мне, кажется, тоже, – вздохнул озадаченный Альберт. – Не клюёт…

– Она хорошая девушка. Из таких получаются надёжные, верные жёны. Её на твоего беспокойного «червячка» не поймаешь – не то воспитание. Если на что она и клюнет, так на нечто духовное. Или душевное…

Саламонский напрягся. Тратить время на что-то непонятное он не привык. Гине заметил растерянность своего подопечного, улыбнулся.

– Ну я, с твоего разрешения, продолжу. Её династия древняя. Вроде как из еврейских жонглёров. Есть легенда, что этот самый

жонглёр выступал при дворе на коронации самой эрцгерцогини Австрийской Марии Терезы. Есть и ещё одна – я её тоже слышал: иллюзионист Луис, которого видели почти все правители Европы, в своё время сроднился с еврейскими банковскими семьями Блюменфельд и Гутсшмит, из которых потом родилась династия наездников и канатоходцев. Из этой династии и появились две сестры – Лина и Фани Шварц. Обе красотки. Одна из них перед тобой.

А теперь мотай на ус. Она вряд ли это расскажет, а тебе пригодится, чтобы знать, с кем имеешь дело.

Саламонский вытянул шею, стал слушать более внимательно.

– Основал цирк Блюменфельда Морис Леви Серф, он же Мориц Хирш Леви. Приехал, говорят, из Эльзаса. Владел странствующим зверинцем с птицами и обезьянами. А когда женился на дочери Блюменфельдов, ему разрешили взять фамилию жены. Под названием «Circus Blumenfeld» семья начала гастролировать с четырьмя лошадьми, двумя медведями и несколькими артистами.

Морис Блюменфельд был большой оригинал. Собратья по ремеслу называли его Старым оленем. Прозвище это он получил за свою необыкновенную изворотливость и проворность, а может, и ещё почему…

Представь себе его портрет: вечно всклоченные волосы, бакенбарды до самого подбородка, смешные такие очки на горбатом носу – ну один в один мелкий конторский служащий!

Саламонский не удержался, хохотнул.

– Так вот, этот Старый олень ухитрился зачать целых девять детей! А его сын – самый выдающийся, Эмануэль – так тот вообще родил шестнадцать душ.

Саламонский заворожённо слушал Гинне. Тот сейчас был само вдохновение.

– И ещё. Представления Цирка Блюменфельда когда-то были роскошными. Они больше ста лет развлекали жителей самых разных районов Германии. Лошади, сам понимаешь, занимали у них центральное место. Многие члены семейства Блюменфельд служили в драгунских и кирасирских полках – то и другое вызвало почтительное отношение к их заведению со стороны прусских офицеров. Так что люди они весьма уважаемые, помни!

Вот теперь ты хоть что-то знаешь о Лине Шварц, «рыбачок».

Глава одиннадцатая

Саламонский ориентировался в окружающей обстановке мгновенно. Людей читал неплохо. Цирк – хорошая школа, и обучался он в ней не заочно. В силу молодости и малоопытное™ иногда читал ещё «по слогам», а там, где не понимал «буквы», приходила на помощь врождённая интуиция. Полученные знания использовал тут же.

Из того, что ему рассказал Гинне про Лину Шварц, Саламонский извлёк главное – кто она и как к ней подступиться. Знал и то, что, если крепость не выбрасывает белый флаг после привычных атак и осады, следует менять условия боевых действий. Недаром существуют понятия «стратегия» и «тактика»…

Саламонский часто проезжал мимо Большого театра. Это здание его восхищало и манило, как всё то, что имело отношение к грандиозности. Ему давно хотелось заглянуть внутрь этого храма Мельпомены. Повод нашёлся.

Перед представлением Саламонский с серьёзным видом подошёл к Лине и без обычных своих двусмысленных улыбок и виляния хвостом просто задал вопрос:

– Хочешь насладиться духовной пищей?

Лина вскинула глаза, в которых читались одновременно и напряжение, и недоверие, и любопытство:

– По ресторанам с малознакомыми мужчинами не хожу.

– Я не приглашаю тебя со мной отужинать. Предлагаю вместе посмотреть спектакль в Большом театре. А уж знакомиться со мной ближе или нет – твой выбор. Так как? Билеты на завтра в ложу бенуара куплены. Руку и сердце пока не предлагаю, а вот незабываемый вечер гарантирую.

Альберт смотрел в упор. Лина неожиданно для себя кротко улыбнулась:

– Что будем смотреть?

Саламонский не был к этому вопросу готов, у него едва не вырвалось: «А чёрт его знает! Какая разница, главное, ты будешь рядом!» – но вовремя осадил себя и постарался вспомнить, на какой спектакль он всё же покупал билеты. Память не подвела.

Совсем недавно Большой театр пережил мощную реконструкцию. Его крепко перестроили. Там теперь снова бурлила жизнь, как, собственно, почти во всех придворных театрах Москвы.

В прессе писали: «Одним из самых значительных событий в истории Большого театра второй половины XIX столетия стала постановка балета „Дон Кихот“. Незадолго перед тем назначенный на должность главного балетмейстера Мариинского театра Мариус Петипа поставил первый и единственный полнометражный балет специально для Большого театра. Спектакль „Дон Кихот“ получил заслуженную славу как самый „московский“…»

Саламонский перед походом в театр, чтобы произвести впечатление на пока ещё недоступную Шварц, подкрепился разной информацией. Также ему это было необходимо и для общего понимания положения дел в мире искусства Москвы и России в целом. Он давно уяснил для себя – это с детства ему вбивал в голову отец: всё, что касается творческой жизни, да и жизни в целом, никогда ничего лишним не бывает. «Всё в копилку! Всё сюда! – Вильгельм Саламонский обычно стучал себе по лбу. – Не знаешь, когда что пригодится…»

У Лины горели глаза. Она в антракте держала бокал шампанского, о котором после увиденного совершенно забыла, и говорила, говорила. Такой восторженной и многословной Саламонский её никогда не видел. Он попал в точку.

– Петипа – гений! А вы знаете, Альберт, что в детстве маленькому Мариусу приходилось очень несладко? Я читала, что его отец насильно заставлял заниматься хореографией. Разломал об него немало тростей. Во время бельгийской революции 1830 года, когда в стране закрылись все театры, Петипа-старший в портовом Антверпене арендовал помещение, чтобы дать несколько спектаклей для жителей города. В балете, который назывался «Мельники», танцевала вся семья: отец, сыновья Люсьен с Мариусом и матушка с дочерью Викториной.

Саламонский максимально пытался выражать лицом предельную внимательность и заинтересованность. Это вдохновляло Шварц и она продолжала выплёскивать на Саламонского восторг и свои познания.

– Представляете, Альберт, во время гастролей в Мадриде, на одном из спектаклей, Мариус должен был поцеловать свою партнёршу. Несмотря на то что Испанию называют страной любви, совершать там нечто подобное на театральной сцене категорически запрещалось. Но Мариус нарушил запрет. Публика была в восторге. После спектакля за кулисами Петипа ждала полиция, которая арестовала его за неподобающие действия. За Мариуса вступился директор театра, скандал замяли. Теперь, как только имя Мариуса Петипа появлялось на афише, зал театра был переполнен. Все хотели посмотреть на смельчака, который ради искусства готов на всё.

Кстати, скажите, Альберт, если не секрет, что вы там всё время записывали в блокнот?

– Я не только писал, но и рисовал. Спасибо Петипа, «Дон Кихоту» и сценографам Большого театра! Я теперь точно знаю, каким будет мой будущий цирк. Смотри, вот так я себе его представляю.

Лина увидела нарисованное двухэтажное здание, фронтон которого напоминал лошадиную подкову. Там по дуге было написано по-русски: «Циркъ Саламонскаго».

– А вот как будет выглядеть цирк внутри.

Лину поразил вид зрительного зала. Она впервые видела, чтобы купол цирка по кругу поддерживали колонны, как в Древней Греции.

– Возможно ли такое?

– Возможно! И красиво, и необычно, и конструктивно безопасно! Я уже говорил со многими инженерами и архитекторами. Вот покончу с Ренцем и построю свой цирк здесь, в Москве.

Глава двенадцатая

Гинне старел и подумывал о возвращении на историческую родину, приглядывался, кому оставить свой цирк в Москве. Надёжнее Саламонского никого не виделось. Но готов ли он? Ветрен, мысли всё больше о плотских утехах. Хотя кто знает, что у него на самом деле под слегка вьющимися волосами, которые заметно редеют. Волосы приходят и уходят, а ясный ум и мысли остаются навсегда – только прирастут со временем, если не дурак. А он, судя по всему, весьма неглуп. Так рассуждал Гинне, глядя на своего молодого приятеля. За два прошедших сезона он внимательно присмотрелся к нему. Саламонский-младший ему нравился всё больше и больше, было в нём что-то от самого Карла Гинне.

– Альберт! Думаю, пора тебе познакомиться с Россией получше. Здесь надо пускать корни, пока поле чисто, не засеяно всяким местным сбродом вроде Новосильцева, Коромыслова, Стрепетова и еже подобными, которых с каждым днём всё больше и больше. Обрати внимание на братьев Никитиных, этих цирковых головорезов с Волги. Уж слишком часто они стали мелькать на горизонте. Скоро нам места не останется, поверь, отодвинут, отожмут. «Русские долго запрягают, но быстро ездят!» – так у них говорят. Надо спешить. Тут, в Москве, дела просели, нужно что-то менять. Тебя подставлять не хочу – ты отличный артист и достоин лучшего. Послушай меня, плохого не пожелаю: забирай труппу и «в путь-дорогу по городам и весям» – как у них тут тоже принято говорить. Я пока сдам цирк в аренду, потом поглядим. Поеду в Ригу, осмотрюсь. Что-то туда Ренц зачастил. Шумана то и дело засылает. Неспроста! Чует, старый лис, где жирный кусок. Этот куст ему никак нельзя отдавать, потом не вытолкаешь. С него хватит и Европы с Германией.

– Ничего, дайте срок, отберу у него и Германию. Поплатится. Хм! «Уничтожу!» – вспомнил Саламонский прощальные слова Ренца. – Ещё посмотрим, кто кого…

– И у меня к нему свои претензии. Он никого в своей жизни не оставлял без внимания, кто бы ни появлялся на его пути. Даже меня в самом начале. Хотя кто был я и кто он! Пришло время вернуть «дивиденды»…

– Когда-нибудь верну и я. Сполна! – Саламонский сверкнул глазами.

Гине в раздумье покачал головой:

– Борьба ждёт нешуточная. Ренц многих разорил! Он сейчас в самом расцвете, ты – начинающий. Но за тобой – молодость и перспектива. За ним – да, капитал, опыт, но… неизбежная старость. Меня по-серьёзному он не тронет, поостережётся. К тому же со мной Чинизелли. Может, рискнёт куснуть разок-другой, не более того. Не боюсь. У меня на чужое бешенство давно… этот… сейчас в ходу модное слово… ах да – иммунитет! К тому же у тебя такая опора – родители! Твой отец, Вильгельм Саламонский, – дай бог ему здоровья! – это половина Ренца!..

Саламонский, вспомнив отца, улыбнулся, взглянул с благодарностью на Гинне. Тот продолжал:

– Отработаешь сезон-другой самостоятельно и ко мне на Балтику. Буду ждать. Считай, войну этому прохвосту Ренцу мы объявили! Подходит время ему потесниться…

– «II vaut mieux tuer le diable avant que le diable vous tue». – Саламонский вспомнил французскую пословицу. Сейчас он был сама решимость. – «Лучше убить дьявола прежде, чем дьявол убьёт тебя».

Многоопытный Гинне был сдержанней:

– Ох, чует моё сердце – «крови» будет много… Ничего! «Конь о четырёх ногах и тот спотыкается», как говорят в России, а у Ренца их всего две, так что споткнётся и он когда-нибудь. Обязательно споткнётся! «Бог не выдаст, свинья не съест» – и так у русских говорят. Интересно, как они это себе представляют? Что за страна такая?..

Глава тринадцатая

Очередной московский день неторопливо двигался мимо цирка по Воздвиженке, покрикивая возницами на зазевавшихся пешеходов и цокая подковами в сторону разбегающихся кривыми пальцами улочек и переулков Арбата.

Тротуары шуршали осенними мётлами, лениво сметающими в громадные кучи жёлто-красные листья, похожие на выброшенные вчерашним днём просроченные цирковые билеты. Подожжённые кучи горьковато дымились прошлым…

Традиционная утренняя встреча Саламонского с Гинне для испитья чашечки утреннего кофе и приятного разговора, – чтобы день был светел, а дела спорились, – сегодня больше походила на заседание Генерального штаба, разрабатывающего стратегический план военной кампании.

Гинне, закинув ногу на ногу, восседал в кресле в чёрном бархатном халате. На ажурном столике, на серебряном подносе, изогнувшись носиком, словно в поклоне, в покорном ожидании стоял резной кофейник искусной восточной работы, рядом на блюдцах дымились чашки тончайшего китайского фарфора. Запах дорогого кофе густым духом витал под сводами кабинета директора Московского цирка, приятно возбуждая и бодря. Гинне кивнул Саламонскому на кресло, что напротив, указал холёной кистью руки на поднос, приглашая присоединиться. При этом на среднем пальце хозяина кабинета сверкнул крупным диамантом золотой перстень.

– Прежде чем перейти к «боевым» столкновениям с Эрнстом Ренцем, дорогой мой Альберт, нужно правильно оценить свои силы и не быть самонадеянным. Противника нужно изучить досконально. Даже если тебе кажется, что ты знаешь всю его подноготную. – Карл Гинне взял чашку, красиво отвёл руку и пригубил напиток, который оставил коричневый след на губах. – Думаю, мне сегодня удастся удивить тебя многими неизвестными фактами, касающимися Ренца и истории цирка.

Нам только кажется, что о цирке знаем всё! Могу утверждать, что о своих родителях ты так же мало что знаешь, хотя, казалось бы, вот они. Так уж мы устроены. Что откуда появилось, нам изучать лень. Да и зачем? И, потом, когда? Вся жизнь – сплошные разъезды, репетиции, новые достижения, конкуренция, ненависть, иногда любовь. Жизнь, одним словом. Как выясняется, у этой жизни есть истоки. Так вот, садись поудобней, мой мальчик, и внимательно выслушай старика Гинне, пока все мои знания о цирке не ушли вместе со мной в небытие. Рассказ мой в очередной раз не будет скорым. Ну и нам сегодня торопиться некуда – впереди выходной и кофе достаточно. То, что ты услышишь, вряд ли тебе кто поведает так обстоятельно и полно. Безусловно, некоторые вещи ты знаешь, но многое, скорее всего, нет. Возможно, когда-нибудь я возьмусь за перо…

Гинне сделал очередной глоток и неторопливо начал:

– Тебе необходимо представлять общую картину развития циркового искусства в Германии, да и в Европе в целом. Для того чтобы избежать уж совсем глубоких истоков зарождения цирка и не цитировать библейское «Вначале сотворил Бог небо и землю…», я сразу перейду поближе к не менее известному «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова…».

Поэтому возьмём точку отсчёта не от древнеримского «Circus Maximus», где не было ничего общего с нашим представлением о цирке как таковом, кроме названия, а от светлой мысли английского отставного кавалериста Филиппа Астлея открыть школу верховой езды, которую и основал в 1768 году у себя на родине. Позже он пригласит туда разного рода развлекателей, чтобы скрашивать паузы между демонстрацией конных номеров. Эти развлекатели в разное время и в разных странах получат известные тебе названия: «паяцы», «шпильманы», «франты», «масхарабозы», «глупые Августы». Наконец – «клоуны»!

Дело Филиппа Астлея будет процветать. И после двух успешных сезонов в Лондоне он добавит в представление большое количество наездников, музыкантов, жонглёров, канатоходцев, акробатов, дрессировщиков и танцующих собак. Через несколько лет, в 1772 году, в манеже будут возведены высокая сцена, трибуны и крыша. Это и станет точкой отсчёта истории цирка. В 1782 году Астлей построит первый подобный амфитеатр за пределами Англии, во Франции. Впоследствии сделает то же самое в восемнадцати городах Европы. Примечательно, что сам Филипп Астлей никогда не называл свои амфитеатры цирками.

Тем не менее его нарекут Отцом циркового искусства – именем, которое останется за ним навсегда…

Гинне кивнул на остывающий в руках Саламонского кофе:

– Ты пей, пей…

Так вот, цирк быстро получил своё развитие, перекочевав во Францию. Но всеобщую известность наш с тобой цирк приобрёл благодаря стараниям немецких и австрийских артистов. Да-да, благодаря нам, герр Саламонский!

Основателями немецкого цирка считаются Хуан Порте и Петер Майе – оба родом из Испании. Они были известны как искусные наездники. Хуан Порте открыл первый цирк в Вене на рыночной площади. В его труппу входили акробаты, наездники, клоуны, вольтижёры. Сын Порте открыл в Вене ещё один цирк – Цирк на Лерхенфельд. У Петера Майе учились директора первых немецких цирков. Самым известным из них был Христофер де Бах, открывший в Вене знаменитый Гимнастический цирк. В нём выступали наездники, акробаты, разыгрывались пантомимы и другие зрелища. Ещё одним учеником Майе был Рудольф Бриллоф, который открыл свой цирк в 1825 году. О нём, думаю, ты мог слышать от отца.

Саламонский кивнул.

– Среди труппы Бриллофа наиболее выделялись наездники – известные тебе Эдуард Вольшлегер и Эрнст Ренц.

При упоминания последнего Саламонский невольно напрягся. Гинне чуть улыбнулся и продолжил:

– Вольшлегер родился в 1811 году в цирковой семье. Через двадцать лет он расстался с Бриллофом и начал самостоятельную жизнь. Вольшлегер был превосходным наездником. Одинаково блестяще владел и вольтйжем, и высшей школой, но особенно удавались ему небольшие конные мимодрамы и скетчи. Его не без основания считали человеком изысканным, просвещённым, наделённым незаурядным художественным чутьём. К несчастью, он плохо разбирался в административных делах, что, впрочем, не помешало ему в 1843 году открыть свой собственный так называемый Прусский цирк.

Вольшлегеровский Прусский цирк выступал в Берлине несколько лет подряд всегда в одно и то же время года. Но ему приходилось соперничать с серьезными конкурентами. Вначале с французской труппой Кюзана – Лежара. Затем – со своим соучеником Эрнстом Ренцем. Из борьбы с ним Волыплегеру не удалось выйти победителем. В 1860 году, выбившись из сил, директор Прусского цирка удалился в Ахен, а затем в Хоннеф-на-Рейне зализывать раны и доживать свой век.

Саламонский качнул головой, тем самым одновременно выражая сочувствие Волыплегеру и презрение к бессердечию Ренца.

Гинне продолжал:

– Именно нашему незабвенному Эрнсту Ренцу принадлежит заслуга возникновения «Конного цирка», который после победы над Волыплегером обосновался в Берлине. Позже Ренц стал управлять уже двумя цирками, в том числе и в Париже.

Все его цирки и тогда и сейчас отличались пышностью и богатством, а конюшни насчитывали сотни дорогих жеребцов.

Заметную роль в развитии цирка сыграли и другие не менее значимые немецкие цирковые «бродяги». Например, хорошо известная тебе семья Карре, прямым потомком которой ты являешься. Возможно, ты не хуже меня знаешь историю своего рода, но на всякий случай кратко изложу.

Династия Карре началась от гимнаста и наездника Жозефа Карре. В его браке с Марией Доротеей Карре, урождённой Кестнер, родился Wilhelm Carl Theodor Carre, известный всем как Вильгельм Карре. Его рождение зарегистрировано в церковной книге в 1817 году. У Жозефа с Марией так же рождается редкой красоты дочь, которая получает имя Джулия – твоя mutter. Придёт время, и друг Вильгельма Карре, твой неотразимый vater – Вильгельм Саламонский, женится на его сестре Джулии Карре. В браке родятся четверо неплохо знакомых тебе детей: Альберт, Адельхельд, Якоб и Амалия Саламонские.

Гинне выдержал паузу, насладившись произведённым впечатлением от знания истории цирка и наличия некоторой доли иронии и юмора в изложении сего предмета.

Сделал завершающий глоток, слегка испачкав кофейной гущей губы. Подчёркнуто неторопливо промокнул их уголком салфетки. Освежил чашку, подлив в неё ещё не совсем остывшего ароматного напитка. С выражением непередаваемого блаженства сделал глоток, посмаковал и продолжил:

– Свой неизгладимый след в истории оставил также род Блюменфельдов, о котором я тебе уже рассказывал, – прародители нашей общей знакомой Лины Шварц. – Гинне выразительно посмотрел на Саламонского, тот невольно заёрзал. Продолжил:

– Помимо Блюменфельдов, тут тебе и Корти-Альтгофов, Кни и другие. Многие из них потом осели в разных странах, основав там стационарные цирки. Шуманы, например, присмотрели себе скандинавские страны. Я, Карл Магнус Гинне, у которого был общий учитель с твоим визави Ренцем и Шуманом, основал, как опять же ты знаешь, два цирка в России – в Москве, здесь, на Воздвиженке, и в Санкт-Петербурге. Таким образом, могу себя смело считать одним из основоположников цирка в этой стране. Надо не забыть моего шурина Чинизелли, кующего себе славу в Санкт-Петербурге. Ну и конечно же, – тебя, мой дорогой друг Альберт Саламонский! Как я надеюсь и молюсь, – будущее мирового цирка! – Гинне поднял кофейную чашку, словно провозгласил тост.

– Теперь непосредственно о нашем противнике. Для ясности картины и для того, чтобы сконцентрировать твоё внимание, немного повторюсь…

Далее Гинне чеканил слова, кратко и сухо излагал факты жизни Эрнста Ренца, словно читал протокол свершённых им преступлений:

– Эрнст Якоб Ренц. Он же Хайльбронн. Родился в Королевстве Вюртемберг. Из семьи странствующих канатоходцев. С юных лет вместе с отцом Корнелиусом Ренцем выступал в труппе канатных плясунов Максвелла. После того как госпожа Максвелл сорвалась с каната и разбилась, Эрнст Ренц поступил в труппу Бриллофа. Здесь он обучился верховой езде. Овладел разными цирковыми профессиями.

В 1842 году Рудольф Бриллоф скончался и Ренц взял бразды правления в свои руки: он дал заведению новое название, писавшееся по-французски «Le Cirque Equestre» – «Конный цирк».

Поначалу дела шли не блестяще. У членов труппы было по одному костюму на двоих. Частенько директору приходилось закладывать своё имущество, чтобы выплатить жалованье артистам. А между тем в «Конном цирке» работали такие знаменитости, как Вильгельм, Бернард и Карл Карре, Шуманы и твой многоуважаемый папаша Вильгельм Саламонский. Вот такая славная компания!

Вскоре у Ренца дела пошли на лад. К 1844 году в конюшнях цирка стояло около сорока лошадей, и среди них – арабский жеребец Сулейман, любимый конь директора, за которым ухаживали по-царски. В ту пору Ренц вступил в Мюнхене в борьбу с Луи Сулье и вскоре победил конкурента. Это было почти подвигом – ведь в сороковые годы французские артисты безраздельно царили в Германии. В 1846 году Ренц обосновался в Берлине, в здании на Софиенштрассе, где до него работал Вольшлегер, о котором я тебе уже рассказал. В следующем году Ренц возвратился в прусскую столицу, где в тот момент выступала труппа Алессандро Гверры.

На этот раз Ренц занял помещение на Денгофплац, а вместо вывески «Конный цирк» над входом засияла новая надпись «Олимпийский цирк». И снова Ренц вышел победителем из борьбы с иностранцем. Однако, когда в 1852 году он столкнулся с Дежаном, ему пришлось туго. Зато на следующий год он утешился, заняв триумфатором здание противника на Фридрихштрассе. Поверженный Дежан, не выдержав конкуренции, бежал с поля боя. В дальнейшем он посвятил себя управлению парижским Зимним цирком и Цирком на Елисейских полях, навсегда покинув Берлин. С этого дня ведущая роль в цирковом деле перешла от Парижа к Берлину. Теперь у Ренца оставался лишь один конкурент, на сей раз его соотечественник – Вольшлегер. Но ты уже знаешь его печальную судьбу…

Гинне сделал паузу, поднялся с кресла во весь свой могучий рост циркового гренадера, подошёл к окну, задумчиво посмотрел в сторону Арбата, где извилистым ручьём текла неторопливая московская жизнь. Чуть покачал зажатой в изящной кисти чашкой кофе, словно продерижировал отрывок только одному ему слышимой музыки. Обернулся и продолжил со вздохом: