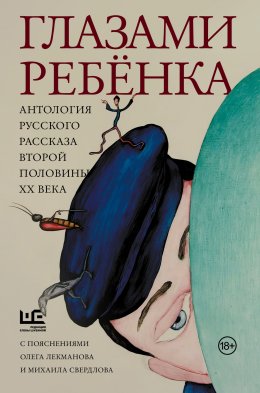

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова

В оформлении переплёта использован фрагмент картины Виктора Пивоварова “Мальчик и червяк”

Портреты авторов – Саша Николаенко

© Лекманов О., Свердлов М., составление, пояснения

© Николаенко С., иллюстрации

© Бондаренко А., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

От составителей

В эту антологию вошли рассказы тринадцати русских писателей второй половины XX столетия, в которых дети не просто выступают в качестве персонажей, а воспринимают мир особым образом, не похожим на ви́дение окружающей действительности взрослыми героями.

Подобного рода тексты восходят к достаточно давней традиции, укрепившейся в европейской словесности как минимум в XVIII веке (начиная с революционных книг Жан-Жака Руссо), а в отечественной прозе – в XIX столетии. Особая заслуга здесь, конечно, принадлежит трилогии Льва Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность”, но не будем забывать и о таких разных произведениях и фрагментах произведений, как начальные страницы “Капитанской дочки” Пушкина, “Городок в табакерке” Владимира Одоевского, сон Обломова в одноимённом романе Гончарова, рассказ Достоевского “Мальчик у Христа на ёлке”, повесть Чехова “Степь” и многих других.

Второе дыхание эта традиция обрела в эпоху модернизма. В 1925 году проницательная исследовательница русской и европейской литературы Лидия Гинзбург не без иронии писала:

Почти одновременно выходят: книжечка прозы Пастернака и книжечка прозы Мандельштама. Так сказать, красивый жест книжного рынка! У Пастернака самый большой и самый “новый” рассказ – “Детство Люверс”. У Мандельштама маленькие заведомо бесфабульные очерки, связанные единством автобиографического героя-ребёнка. Поворотили на детей. “Котик Летаев” сделал функцию героя-ребёнка совершенно явной: мотивировка остранения вещи etc., etc[1].

В этой записи упоминается повесть Андрея Белого “Котик Летаев”, главным предметом рассмотрения которой, по определению Евгения Замятина, стала “детская психика, период первых проблесков сознания в ребёнке, когда из мира призрачных воспоминаний о своём существовании до рождения, из мира четырёх измерений – ребёнок переходит к твёрдому, больно ранящему его трёхмерному миру”[2].

Лидия Гинзбург указала на очень важную и всё же – лишь на одну функцию героя-ребёнка в литературных произведениях, функцию остранения окружающего мира. Термин остранение, введённый в филологическую науку учителями Гинзбург, означает, что на привычные предметы и явления с помощью того или иного приёма писатель заставляет читателя посмотреть как на диковинные и увиденные впервые. Взгляд на мир глазами ребёнка давал авторам такую возможность.

Однако в рассказах, составивших эту антологию, к функции остранения роль ребёнка отнюдь не сводится. Установить, какова была эта роль в каждом конкретном случае, призваны наши по возможности краткие пояснения, расположенные после каждого рассказа.

В этом и состоит главное ноу-хау антологии: следом за рассказами, содержащими загадку ребёнка, помещены интерпретации этих рассказов, в которых предпринимается попытка найти разгадку или, по крайней мере, наметить пути к её нахождению. Разумеется, мы не претендуем на то, что предложенные нами разгадки единственно возможные или даже безусловно правильные. Скорее мы надеемся, что наши гипотезы подтолкнут читателей к поиску собственных ответов.

Вряд ли нужно уточнять, что в нашу небольшую антологию вошли далеко не все значимые рассказы русских писателей второй половины XX века, чьими главными или важными героями стали дети. Среди оставленных нами без внимания произведений особо выделим рассказы Фёдора Абрамова, Василия Белова, Юрия Мамлеева, Виктора Пелевина, Евгения Харитонова. Основным критерием отбора для нас послужила оригинальность авторского подхода к образу ребёнка в тексте. Также нам хотелось, чтобы в антологии были представлены писатели разных направлений, то есть несходных этических и эстетических взглядов на мир и на искусство.

В первоначальном варианте антологии в её состав входили рассказы “Фотография, на которой меня нет” Виктора Астафьева, “Игры в сумерках” Юрия Трифонова и “Космос, нервная система и шмат сала” Василия Шукшина. По не зависящим от составителей и издательства причинам они, к сожалению, были исключены. С этими рассказами заинтересованный читатель может ознакомиться самостоятельно, а наш разбор текста Астафьева он при желании найдёт в седьмом номере журнала “Знамя” за 2023 год.

Мы долго размышляли о том, в каком порядке расположить тексты, и в итоге решили руководствоваться не хронологией написания рассказов и не хронологией событий, в них изображённых, а возрастом героев-детей. Так что нашу антологию открывает рассказ о полуторагодовалом мальчике, а завершает рассказ, написанный от лица восемнадцатилетней девушки.

Мы считаем своим приятным долгом выразить глубокую благодарность Веронике Дмитриевой и всей “Редакции Елены Шубиной” за профессионализм и неизменную дружескую поддержку.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов

Юрий Казаков

Во сне ты горько плакал

Был один из тех летних тёплых дней… Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределённая полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

– Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого…

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стёкла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег ещё с вечера или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шёл к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы…

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное… Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живёт на даче один, и как ему тогда хочется разом всё кончить, застрелиться. Но и то сказать – у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и всё казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла!

– Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! – попросил он однажды. – У меня кончились. Всё, понимаешь, чудится по ночам – ходит кто-то по дому! А везде – тихо, как в гробу… Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

– Хватит тебе, – сказал я, посмеиваясь, – отстреляться.

А какой работник он был, каким упрёком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придёшь к нему – и если летом зайдёшь со стороны веранды, – поднимешь глаза на растворённое окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

– Митя!

– Ау! – тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом – слабая улыбка, взмах тонкой руки: – Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своём грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, всё просящую поводьев, всё подхватывающую с шага на рысь.

– Да что ты распускаешься! – говорил он мне, когда я болел или хандрил. – Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты всё сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой…

Последний раз видел я его в середине октября. Пришёл он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый – о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь…

Я пошёл его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

– Когда я был такой, как твой Алёша, – заговорил он, несколько успокоясь, – мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблёкло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь… Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно – так предаваться одному месту? Ты Алёшу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я всё говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле – мне так хотелось, чтобы они полюбили её, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клён!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно…

А три недели спустя, в Гагре, – будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей…

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на тёмном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный щёлкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чём думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, – я шёл по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчётливые чёрные следы. Я свернул налево, прошёл мимо чёрного пруда в светлеющих берегах, вошёл в темноту елей, повернул направо… Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осенённую елями, с полыхающими окнами.

Когда же всё-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей тёмной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу…

“Слушай, – спросил он как-то меня, – а дробовой заряд – это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?” – “Ещё бы! – отвечал я. – Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!”

До сих пор мучит меня мысль – что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьём со взведённым курком, с разутой ногой? Дёрнул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвёл бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, отставит ружьё, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнёт, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, – отбросил бы ружьё и кинулся бы с радостью ко мне или – наоборот, с ненавистью взглянув уже мёртвыми глазами на меня, поторопился бы дёрнуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли – и не может, отступает…

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принёс дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу, – какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лёг. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чём вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился?

Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружьё висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевьё послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружьё переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошёл патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажёг свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвёл курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы…

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слёз? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость – великая жизненная сила и твёрдость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? – ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, ещё с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потёмках…

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, ещё раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, – Митя пошёл к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали ещё с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам – чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порыкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки ласково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами берёзы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко – ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева – ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льётся нам в глаза ранней весной или бьёт нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, жёлтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки – белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели…

Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещрённой солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашёл ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твоё желание, ты взял её и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, ещё мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня – но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, тёплый запах разогретых на солнце лугов.

– Алё-ши-ны но-жки… – нараспев, машинально сказал я.

– Бегут по до’ожке… – тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времён, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок…

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького берёзового леска, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий чёрный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастёрках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слёзы, щурилась и всё спрашивала: “Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого краю он?” – “Вижу!” – отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдёт к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронёсся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжёлый узелок с бельём и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: “Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждём!” – и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал…

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце моё колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмёт на руки, поцелует и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака – ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нём подёрнулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец…

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснушка. Мы её пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом тёмном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потёки смолы, кровяными каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толклась мошкара, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал…

– Смотри, Алёша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя…

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда её ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал её и снова пустился в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему всё вперёд, не собираемся ли мы поворотить назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашёл и звал нас поскорее прийти.

– Слышишь? – сказал я тебе. – Наш Чиф что-то нашёл и зовёт нас!

Чтобы тебе не исколоться об ёлки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался всё ближе, и скоро под огромной прекрасной берёзой, стоявшей несколько особняком на едко-зелёной, сиреневой и жёлтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вздохов.

Он нашёл ёжика. Берёза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ёжика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать ещё пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ёжиком на корточки.

– Это ёжик, – сказал я, – повтори: ёжик.

– Ёжик… – сказал ты и тронул его палкой. Ёжик фукнул и слегка подскочил. Ты отдёрнул палку, потерял равновесие и сел на мох.

– Ты не бойся, – сказал я, – только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдём, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты… Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределённо наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжёлый, как мне показалось, тугой и твёрдый свёрток, который нянечка вручила почему-то мне. Я ещё не донёс тебя до машины, как почувствовал, что внутри свёртка – тёплое и живое, хоть лицо твоё было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорождённых, – но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределённого серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид – пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спелёнат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормёжкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же всё вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твоё лицо. И вот когда я пришёл к тебе в третий или четвёртый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твоё трепещет…

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка – лицо твоё приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования – плакал ли ты или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, – не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. “Когда младенцы так улыбаются, – сказала потом моя мать, – это, значит, их ангелы забавляют”.

Вот и теперь, сидя над ёжиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днём так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея берёзы… Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку – несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, – мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и всё тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты ещё не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои “ва-ва-ва”, и “ля-ля-ля”, и “ю-ю-ю”, и “уип-тип-уип” означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты всё спал – спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстёгивали и развязывали и укладывали в кровать, – ты не просыпался…

Наглядевшись на ёжика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел её, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

– Кака-ая бо’ша-ая, к’аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на неё издали, повторяя изумлённым тоном, будто видел её впервые: “Какая ба-ашня!” – потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой её колонны. Затем ты перевёл взгляд вниз, на лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омуток же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придётся до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошёл к очень удобному для тебя корню у самой воды, лёг на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчёл, мух, бабочек и мошек занимали тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лёжа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зелёный пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

– П’авают ‘ыбки… – сообщил ты мне через минуту.

– А-а, – сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, – значит, не ушли ещё в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки…

– Майки… – радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отражённые в ней, делали её видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своём занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошёл к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окружённый волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока всё успокоится, взял ещё камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил…

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен – не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолёт, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошёл ко мне.

– Комаик кусил… – сказал ты морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

– Ну? Что будем теперь делать? Ещё побросаешь или пойдём дальше?

– Пойдём дайше, – решил ты.

Я взял тебя на руки, перешёл через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень таволги. Белые шапки её, казалось, плавились на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчёл.

Тропинка начала подниматься – сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берёз, пока не вывела нас на большой луг, окаймлённый справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались уже по лугу, всё выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными чёрточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было ещё в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землёй вянущий запах. Мы с тобой сели в ещё не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушёл в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель – земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменилась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нём осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течёт всё тем же руслом…

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлечённые красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полёт. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему, глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишащих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слёзы, лились, но совсем, совсем по другому поводу… Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу, и камушки на дне её, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подёрнутого голубовато-серебристой изморосью, и, как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, – этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда.

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это всё канет, по какому странному закону отсечётся, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрёл характер, привычки, научился говорить, а ещё лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое…

Но кого ни спросишь – все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или всё-таки не всё забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряжённой мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом – и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всём, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошёл к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты… Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким – не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл… Что и всё-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребёнка! Что Царствие Божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошёл к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слёзы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадёжностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь – будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны – всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звёзд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, гладя твои волосы.

– Сынок, проснись, милый, – говорил я, слегка тормоша тебя за руку. – Вставай, вставай, Алёша! Алёша! Вставай…

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: “Ну, что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!” – стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты всё плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуху и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

– Сейчас обедать будем… Смотри, какая птица полетела… А где наш беленький пушистый Васька? Алёша! Ну, Алёшка, милый, не бойся ничего, всё прошло… Кто это там идёт, не мама ли? – я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой ещё страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

– Куинчи-ик…

Ты потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, – нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не говорил: “Скорей!” – ты смотрел на меня серьёзно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, – теперь далеко и с каждым годом будет всё отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не моё продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдёшь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несёт меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошёл своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать…

А было тебе в то лето полтора года.

☛ Среди многих загадок программного рассказа Юрия Казакова “Во сне ты горько плакал” (1977)[3] едва ли не самая важная – это загадка заглавная, она же финальная: отчего “горько плакал” “во сне” мальчик Алёша, которому, как мы узнаём из последнего предложения рассказа, было полтора года?

Чтобы приблизиться к разгадке, нам стоит обратиться к двум другим плачущим персонажам рассказа: отцу мальчика, от лица которого ведётся повествование, и другу отца – Мите. Прежде чем подступиться к тайне Алёшиных слёз, надо бы разобраться в мотивных перекличках: почему плачет Митя, почему отец признаётся: “Впору <…> было и мне заплакать…”?

Перекличкой слёз во многом объясняется то, зачем в текст введён фабульно абсолютно “лишний” персонаж, самоубийца Митя[4].

Описанием встречи Мити и героя, отправляющегося с сыном на прогулку, рассказ открывается. Поговорив, они расстаются, и рассказчик вместе с Алёшей привычным маршрутом обходит окрестности Абрамцева. Затем отец и сын возвращаются домой, герой укладывает Алёшу спать, а спустя “более часу”, не просыпаясь, мальчик принимается горько плакать:

Слёзы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадёжностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь – будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Но плачет в тексте рассказа и Митя, причём трижды, один раз – на глазах читателя (“Я пошёл его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь”) и два раза – гипотетически (“О чём вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..”; “Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слёз?”). Немотивированные вроде бы Митины слёзы в сцене расставания могут бросить свет и на его возможное предсмертное оплакивание чего-то, а значит, и на само его загадочное самоубийство. Нельзя не обратить внимание – приступ плача у будущего самоубийцы вызван именно ассоциацией с Алёшей: ещё в первой сцене произведения Казакова, когда приятель рассказчика встречает того с сыном, говорится об Алёшиных “синих, отражающих небо глазах”. И вот – через три с лишним года, прощаясь с соседом по даче, Митя горестно сетует как раз на потерянное им детское восприятие небесной сини, на отчуждение от неба:

– Когда я был такой, как твой Алёша, – заговорил он, несколько успокоясь, – мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблёкло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее?

Поблёкшее для героя небо очевидно означает его отпадение от стихии жизни, от её энергии и красоты; более того, эта пустота заполняется наваждением чего-то чудовищного. Недостача “небесного” оборачивается присутствием “страшного”:

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и всё казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла! <…>

– Всё, понимаешь, чудится по ночам, – ходит кто-то по дому! А везде – тихо, как в гробу… <…>

– Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь…

Вот этот разрыв с источниками жизни, оборачивающийся кошмарами осиротевшего сознания, и приводит Митю к самоубийству.

А что же Алёша? Если мотив небесной сини в глазах мальчика замыкается сюжетным кольцом, то можно предположить и другой виток кольцевой композиции: прогулка отца и сына, начавшаяся медитативным созерцанием мальчика Митей (“…Он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя”), должна закончиться сновидческим наитием ребёнка, его чудесным, во сне, оплакиванием судьбы будущего самоубийцы.

То, что скрыто для взрослого сознания, может быть мистически разгадано полуторагодовалым ребёнком. Поглощённый во время начального разговора взрослых своими детскими занятиями, Алёша после прогулки уже знает о страшном конце Мити – это знание врывается в его дневной сон. Разве не притягиваются друг к другу две мысленные детали – то, что в лице спящего Алёши увидено рассказчиком “возвышенное, вещее знание”, и то, что говорится рассказчиком о смерти Мити:

Значит, ещё с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Этот знак, эту печать разумом никак не различить – только “вещими” слезами ребёнка. Диалог двух душ, отправляющейся в путь жизни и погибающей, скреплён ещё одной сюжетной рифмой – яблоком “невинности”, которое ест Алёша, и яблоками скорбного “познания”, которые перед смертью ест Митя[5].

Итак, смерть Мити, которая случится лишь спустя три с половиной года, Алёша и оплакивает в финале казаковского рассказа. Можно сказать, что загадка и отгадка горького плача Алёши выстраиваются здесь по образцу знаменитого стихотворения Александра Блока, о котором в момент написания рассказа Казаков, разумеется, мог и не помнить[6]:

- Девушка пела в церковном хоре

- О всех усталых в чужом краю,

- О всех кораблях, ушедших в море,

- О всех, забывших радость свою.

- Так пел её голос, летящий в купол,

- И луч сиял на белом плече,

- И каждый из мрака смотрел и слушал,

- Как белое платье пело в луче.

- И всем казалось, что радость будет,

- Что в тихой заводи все корабли,

- Что на чужбине усталые люди

- Светлую жизнь себе обрели.

- И голос был сладок, и луч был тонок,

- И только высоко, у царских врат,

- Причастный тайнам, – плакал ребёнок

- О том, что никто не придёт назад[7].

Не отвлекаясь на разговор о сложном стихотворении Блока, отметим только, что в его финале принявший таинство Причастия младенец обладает тем самым трагическим “вещим знанием”, которого лишены окружающие его взрослые.

Но это только первая часть разгадки – вторая связана с внутренним, не вылившимся в слёзы плачем отца мальчика. Приглядимся к рассказчику: он постоянно ищет ключи к тайнам жизни и смерти, но истина всякий раз от него ускользает. Рассказчик всё время пытается “вопрос разрешить”, но никак не дотягивается до искомого предела. Возьмём его размышления о самоубийстве Мити, которое произошло уже в ту пору, когда Алёше “исполнилось пять лет”, – оно вставлено в рассказ вслед за начальной сценой разговора героя с Митей и перед сценами его прогулки с сыном Алёшей по окрестностям Абрамцева. Рассказчик пробует реконструировать подробности этой трагедии и понять, по какой причине она произошла, причём пытается отождествить с Митей себя самого́. Однако тайна смерти взрослого человека остаётся ему непонятной. Так же отец, при всех усилиях, не может постичь ни секрета детских слёз, ни секрета младенческой улыбки:

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределённо наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

Таким вопросом главный взрослый герой рассказа (очень близкий автору) задаётся, глядя на Алёшу. Затем в воспоминаниях рассказчика возникает образ спящего Алёши в ещё более раннем, младенческом возрасте, и вопрос о загадочных глубинах его души повторяется:

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка – лицо твоё приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования, – плакал ли ты или смеялся или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, – не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит.

А потом Казаков с горечью констатирует, что “самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой” забвения. И это нас превращает сожаление о невозможности узнать, почему плакал и улыбался Алёша, в сетование о стёртой детской памяти каждого человека.

Куда же это всё канет, по какому странному закону отсечётся, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Герой рассказа “Во сне ты горько плакал” пробует проникнуть в до-сознание маленького ребёнка, вспомнив о собственном детстве:

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня.

Однако герой тут же признаётся, что “анамнесис” его при всякой попытке обречён на срыв: “но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя”. Что же, выходит, что говорящий почти плачет о своём разуме, не дорастающем до понимания, бессилии мысли, горюя об угаданном первом шаге отдаления от него ребёнка? Если это и так, то лишь отчасти – ситуация рассказчика гораздо сложнее, и у него есть свои тайны.

Вот на что стоит обратить особое внимание: отец Алёши обладает тем особым качеством, которое объединяет его с протагонистами и авторскими “альтер эго” поздней казаковской прозы – магической эмпатией. Пусть не может он приоткрыть тёмную завесу над “роковым решением” Мити – но как говорится об этой неудаче!

До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли – и не может, отступает…

Нет, это не столько сбой мысли и чувства, сколько незавершённый и потому вдвойне мучительный акт духовного волшебства. Душа рассказчика, оказывается, способна преодолевать время и расстояние, ей только чуть-чуть не хватает до слияния с другим, уже ушедшим.

Если кто-то подумает, что это просто метафора, ему надо особенно приглядеться к взаимоотношениям отца и ребёнка – в них столько чудес! В блокноте 1963 года (то есть за четыре года до рождения сына писателя, которого назвали Алексеем) Казаков набросал замысел будущего рассказа и указал на один из способов, с помощью которых взрослый человек может попытаться проникнуть в сознание маленького ребёнка: “Написать рассказ о мальчике, 1,5 года. Я и он. Я в нём. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи”[8]. “Я в нём” – таков предел казаковской идеи отцовства; в позднем рассказе эта формула была реализована: хоть слияние и осознано как невозможное, но как близко подходит отец к своей цели – и тем горше оплакивает срыв.

Именно глазами сына отец воспринимает каждый камешек, каждого малька и каждую травинку как чудо; через сына ему явлена и синь небес, от которой отторгнут Митя. Вместе с сыном, проникнувшись его волей к бытию, рассказчик на каждом шагу испытывает откровения прекрасного мира: “мир благоухал”; “мир вокруг был тих и прекрасен”; “благословен, прекрасен был наш мир!”; “какая же бесконечность, какая неисчислимость…”. Не только маленький мальчик, но и его отец, посредством вчувствования, во время обычной вроде бы прогулки обнимает всё мироздание, переживает его как “чудесное”, “упоительное”, невыразимо счастливое.

Так вот о чём так горюет казаковский герой в конце рассказа (“Такое отчаяние охватило меня, такое горе!”). Мало того, что он чувствует – начинается отпадение сына, его отдельное существование; вместе с этой неразрывностью всё более теряется и мистическая связь отца с миром, осуществимая лишь переживанием детского наития. Но через отцовское горе мы можем теперь объяснить и решающий смысл детских загадочных слёз. Рассказчик вспоминает слова своей матери: “Когда младенцы так улыбаются, это, значит, их ангелы забавляют”. Прямая, а не метафорическая связь с небом – это в раннем детстве дано человеку (“счастливое, ослепительное время”), а при взрослении будет отнято у него (“покроется мглой небытия”). Платоническая и христианская мистика освещает лицо младенца в казаковском рассказе:

…Ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл… <…> всё-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребёнка! <…> царствие божие принадлежит тебе!

Однако затем этот свет меркнет, и единственное утешение человека, забывшего о своём исходном союзе с небом, – это надежда, тоже подсвеченная платонизмом: “…Души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?”

Значит, не только обречённость Мити оплакивает “мудрый” младенец, но и самого себя – своё отделение от божественной первоосновы, своё расставание с ангелом.

Людмила Улицкая

Перловый суп[9]

Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп? Он был действительно жемчужно-серый, с розоватым, в сторону моркови, переливом и дополнительным перламутровым мерцанием круглой сахарной косточки, полузатопленной в кастрюле.

Вечером, после запоздалого обеда, мама перелила часть супа в помятый солдатский котелок и дала его мне в руки. Я спускалась по лестнице со второго этажа одна, а мама стояла в дверях квартиры и ждала. Эта картина осталась у меня почему-то в этом странном ракурсе, сверху и чуть сбоку: по лестнице осторожно спускается девочка лет четырёх в тёмно-синем фланелевом платье с клетчатым воротничком, в белом фартучке с вышитой на груди кошкой – в одежде, соответствующей дореволюционным идеалам моей бабушки, полагающей, что фартук именно потому должен быть белым, что на тёмном грязь плохо видна, – коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею, но поправить невозможно, потому что в одной руке тёплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил.

Туфли на пуговицах немного скользят по стёртым ступеням, и потому я иду младенческими приставными шагами, с большой опаской.

Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждёт меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота её немного портится.

Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу, под лестницей, в каморе, живёт пара нищих, костлявый носатый Иван Семёнович и маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгаю, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна.

Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенно Иван Семёнович лежит на какой-то лежанке, покрытой тряпьём, а Беретка, в вытертом бархатном пальто и серо-зелёной вязаной беретке, сидит у него в ногах.

Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдаёт мне Беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем лысая: и лицо и голова её покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет:

– Ой, детка, это ты, а я и не слышу…

Я отдаю ей котелок, из кармана фартука вынимаю два куска хлеба и говорю почему-то “спасибо”.

Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похоже на “мыло, мыло”.

Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему:

– Иван Семёнович! Вам покушать прислали, вставайте!

Пахнет у них ужасно.

С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету, в дверном проёме, и улыбается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы весёлые чёрные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками…

Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вёл меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано “ха-ха-ха…”. Он раздражённо дёрнул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают ещё цифру тридцать.

Вечером того же дня, уже лёжа в постели, я слышала, как мама говорит отцу:

– Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали…

– Город к празднику почистили… – объяснил ей отец.

Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане.

Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом ещё один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два – к нам, три – к Цветковым… восемь – к Кошкиным.

– Вероятно, это общий, – пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала.

Она спрыгнула со стула и, всё ещё неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать.

Огромная тёмная женщина стояла в дверном проёме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове.

Мама смотрела на неё выжидающе, и тётка не обманула ожидания: она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища: грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками, пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже тёмный, глубокий неровный шов шёл поперёк живота, над треугольной бородкой вытертых волос, – и всё вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом.

– Погорельцы мы! Всё-всё погорело… как есть… – сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела.

– Ой, да вы заходите, заходите, – пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла.

Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами.

– Я сейчас, сейчас, – заторопилась вдруг мама. – Да вы сядьте. – И мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между цветковским сундуком и тищенковской этажеркой.

Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату.

Женщина сидела на стуле и всё разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель.

А мама выбросила всё с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все её вещи были маленькие, но она нашла то, что искала, – бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста.

И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тётки под плащом.

Сосед Цветков высунулся в коридор.

– Погорельцы вот, – сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь.

Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице.

– Вот, покушайте пока, – попросила мама тётку, и тётка приняла миску. – Ой, да так неудобно, – всполошилась мама и притащила газету.

Постелила её на покрытый сине-красным ковром цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу.

– Дай тебе бог здоровья, – сказала женщина и принялась за суп.

А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам.

Зубов у неё не было.

“Видно, и зубы сгорели, – подумала я. И ещё: – Она тоже не любит перловый суп”.

А мама засовывала в узел шёлковое трико лососинового цвета с луковыми заплатами и говорила тихонько не то мне, не то самой себе:

– Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голой, на улицу…

А женщина доела суп, поставила миску на пол… встала, распахнула плащ… глаз я не могла отвести от её странных тихих движений.

Наконец мама выволокла узел в коридор:

– Вот. Собрала… Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть, – предложила мама.

Но женщина отклонила предложение:

– Детки меня ждут… Мне бы деньжонок сколько-нибудь… – А мама уже вынимала сложенную в четыре раза тридцатку. – Спасибо, век вашу доброту не забуду, – поблагодарила женщина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь.

Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении:

– А штаны сразу могла бы надеть, правда?

Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять.

– Штаны холодные, – сообразила я наконец, – а ковёр тёплый.

Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять.

– Может, погуляешь сама под окошечком? – извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы.

Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды – кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом жёлтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, жёлтую шапку из того же самого покрывала застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведрецо и вывели на лестницу… Прямо перед нашей дверью лежала разворошенная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху.

– Ой, что же это… – пролепетала моя маленькая мамочка.

– Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковёр тёплый… – всё пыталась я объяснить маме положение вещей.

– Да какой ковёр? – наконец услышала меня мама.

– Тот, что на сундуке лежал… Она его на себя надела, – объяснила я несмышлёной маме.

И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала:

– Ой, что же я наделала! Ну, Цветкова меня убьёт!..

Моя мама была биохимиком, и любовь её к восхитительно стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стряпне. Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории, разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные, с птичьими носами бюретки, толстые тёмные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом… Готовила мама тоже преотлично. И соуса, и пироги, и кремы… Дался же мне этот перловый суп! Не так уж часто мама его варила. Но в тот день был как раз перловый…

С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Ещё две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посудой, звякали ножами.

И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатах. И на одном глазу, тоже вроде неуместной заплаты, сидело бельмо. Молча потянула она маму за рукав, и мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походочкой пошла за ней, встревоженно спрашивая:

– Что? Что? С Ниной?

Нина была дочь Надежды Ивановны, взрослая девушка, тяжёлая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой.

Я было двинулась за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой:

– Сиди здесь.

И я осталась сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки, на минуту оторвавшись от хозяйства, снова застучали и загремели. Потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора.

Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку.

А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно. Мама, взявши соседку за плечо, усадила её на табурет. Лицо Надежды Ивановны было неподвижное, белое, казалось, что у неё не одно бельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника. Мама ей тихо говорила:

– Мы сейчас валерьянки… валерьяночки… Надежда Ивановна…

– А если скорую, так ведь увезут… – не меняя неподвижного лица, говорила соседка. И совсем невпопад: – А я думаю, спит-то как спокойно…

– Сейчас, сейчас… Позвоним… всё сделаем, Надежда Ивановна, – торопливо говорила мама, громко капая в рюмку.

А соседка в коридоре кричала в телефон:

– Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду… Пусть заявку пишет, от меня не дождётесь!

Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой рюмочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме:

– Марина Борисовна, налей-ка ты мне тарелку супчику…

Мама заметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке и она до них не доставала. Налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа, поставила тарелку на край кухонного стола. Вытерла серебряную ложку с тонким черенком свежим полотенцем и подала соседке.

– И ты поешь со мной, Марина Борисовна, – попросила Надежда Ивановна, и мама протёрла ещё одну ложку и, придвинув вторую табуретку, села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку.

Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя никакая не Марина, что её зовут Мириам, но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки, и слёзы текли по лицу Надежды Ивановны, и не только из живого, но и из белого, неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слёзы.

– Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, – сказала Надежда Ивановна. – И чего ты в него ложишь?

Она последний раз облизнула ложку и положила её рядом с тарелкой:

– Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька.

…Давно никого нет. Нины. Надежды Ивановны. Мамы уже двадцать лет как нет. И перловый суп я никогда не варю.

☛ В рассказе Людмилы Улицкой “Перловый суп”, впервые опубликованном в 1991 году, взгляд на окружающие события и на людей девочки “лет четырех” совмещается со взглядом взрослой женщины. Когда текст строится подобным образом, взрослому персонажу часто достаётся с умилением или с раздражением корректировать неправильности в мировидении себя – ребёнка (“Тогда я думал(а) так-то, а теперь понимаю, что…”).

Однако рассказ “Перловый суп” устроен принципиально по-иному. Отвечать на загадки, которые в нём несколько раз возникают из-за особенностей детского взгляда на мир, здесь призван не повзрослевший персонаж, а читатель, если только он даст себе труд на эти загадки обратить внимание.

Начнём с едва ли не са́мого очевидного примера. В рассказе упоминается “праздник”, который девочка “запомнила очень хорошо”:

Отец вёл меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано “ха-ха-ха…”. Он раздражённо дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают ещё цифру тридцать.

Чуть ниже рассказывается, что девочка слышит, как отец следующим образом отвечает на вопрос мамы, которая не понимает, зачем из каморки в их доме выселили двух несчастных стариков: “Город к празднику почистили…”.

Читатель, который захочет задаться вопросом: “Какой праздник хорошо запомнился девочке?” – без особого труда ответит на этот вопрос. Речь идёт о праздновании тридцатилетия Октябрьской революции, когда вся Москва, действительно, была украшена тремя римскими десятками. За свою любознательность такой читатель будет вознаграждён. Ответив на вопрос, он легко вычислит, что действие рассказа разворачивается в 1947 году, то есть в один из самых страшных периодов в истории Советского Союза, а может быть, и России, – в последнее семилетие правления Сталина, длившееся с 1946-го по 1953 годы.

В ряде других случаев читателю приходится легче или, наоборот, сложнее, то есть он должен проявить меньшее или большее внимание.

Коротко рассмотрим случаи, когда читателю приходится легче.

Рассказчица вспоминает, как её, маленькую, мама посылает с котелком перлового супа к тем самым несчастным старикам: “Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждёт меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота её немного портится”. Согласно традиционным представлениям, от улыбки, да ещё “чудесной”, красота лишь расцветает ещё больше. Почему же здесь она “немного портится”? Потому что в этом фрагменте читатель видит маму глазами девочки и, соответственно, должен понять логику ребёнка. А логика эта, как кажется, такая: без улыбки мама выглядит романтично, а улыбка её слишком очеловечивает. Из сказочной принцессы мама превращается в живого человека.

Параллель “мама – сказочная принцесса” не наша, а самой Улицкой. Далее в рассказе набросан ещё один портрет матери: “Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы весёлые чёрные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками…”. В этом микрофрагменте четырёхлетнюю героиню вновь чуть расстраивает неполное соответствие мамы усвоенному девочкой идеалу красоты. Заметим, что “улыбке” из первого фрагмента во втором соответствуют “весёлые”, а потому разрушающие сказочное впечатление “кудряшки”. Ещё одна крохотная загадка, однозначного решения которой найти, наверное, не удастся: из каких источников девочка почерпнула сведения о том, что принцессы непременно должны быть белокурыми? Из детских дореволюционных книжек с картинками и подробными описаниями внешности принцесс? Или из советского фильма “Золушка”, вышедшего в прокат как раз в 1947 году? Главную роль в этом фильме играла белокурая Янина Жеймо.

Простая для читателя загадка связана с количеством семей, которые обитают в коммунальной квартире, где в одной из комнат живут мама, папа и девочка. Второй из трёх эпизодов, составляющих рассказ “Перловый суп”, начинается так: “Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом ещё один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два – к нам, три – к Цветковым… восемь – к Кошкиным”. Здесь внимательному читателю нужно обратить внимание на многоточие. Что оно обозначает? Очевидно – пропуск фамилий. То ли взрослой рассказчице, то ли девочке не хочется загромождать текст длинным перечислением, и поэтому четыре фамилии (между Цветковыми, к которым три звонка, и Кошкиными, к которым – восемь) пропущены. Тонкость состоит в том, что далее в рассказе лакуна частично восполняется. Упоминаются “тищенковская этажерка” и “рогатая вешалка Кудриных”, то есть неизвестными в итоге остаются фамилии жильцов только двух комнат, а общее количество семей в квартире, как легко подсчитать, оказывается равно семи (учитывая, что “один звонок был общий”).

Главное же, что принцип лёгкой загадки, основанной на неполном понимании девочкой сути происходящих событий, лежит в основе двух историй из трёх, объединённых темой перлового супа.

Особенно виртуозно в этом отношении выстроена вторая история. В коммунальную квартиру, где живут девочка и мама с папой, является “огромная тёмная женщина”, которая сообщает маме, что она и её семья погорельцы, и просит о помощи. Мама собирает для погорельцев вещи, а в это время женщина, под плащом которой нет никакой одежды, ворует из общего коридора ковёр соседей, обматывая его вокруг себя. Девочка наблюдает за сценой кражи, удивляется, но потом находит для себя детское, нелепое со взрослой точки зрения, объяснение случившемуся. Читателю же до поры до времени о краже не сообщают, и мама девочки тоже её не замечает. Она кормит женщину перловым супом (причём та ест неохотно, потому что не это насыщение её цель), затем женщина просит у мамы девочки денег, “скороговоркой” благодарит её и быстро покидает квартиру. Читателю и матери пока не очень понятно – в чём причина торопливости женщины, и почему она не соглашается сразу же надеть нижнее бельё и другую одежду, которые дала ей мать. После ухода женщины, “собирая с полу разбросанные вещи”, мать спрашивает девочку: “А штаны сразу могла бы надеть, правда?” Однако на свой риторический вопрос она неожиданно получает вполне конкретный ответ, содержащий детскую интерпретацию произошедших событий: “Штаны холодные, – сообразила я наконец, – а ковёр тёплый”. Но мама пока не слушает девочку и отправляет её гулять. Тут и выясняется, что снаружи, перед дверью квартиры лежит “разворошенная куча маминых вещей”. Мать снова недоумевает, и тогда девочка повторяет свою реплику, а затем расшифровывает её и для непонятливой мамы, и для читателя:

– Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковёр тёплый… – всё пыталась я объяснить маме положение вещей.

– Да какой ковёр? – наконец услышала меня мама.

– Тот, что на сундуке лежал… Она его на себя надела, – объяснила я несмышлёной маме.

И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала:

– Ой, что же я наделала! Ну, Цветкова меня убьёт!..

Загадка третьей истории – совсем простая и разрешается прямо в тексте. Девочка и мама сидят на кухне, когда туда входит “странная” соседка Надежда Ивановна, живущая в комнате с дочерью Ниной, “взрослой девушкой, тяжёлой сердечницей”. Она “молча” тянет “маму за рукав” и уводит её с кухни. Когда две женщины возвращаются, девочка чувствует: “Что-то переменилось”. Мама пытается дать Надежде Ивановне валерьянки, но та неожиданно просит налить ей перлового супа и ест его из одной тарелки с мамой. При этом обе женщины плачут. Затем следует решение загадки:

– Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, – сказала Надежда Ивановна. – И чего ты в него ложишь?

Она последний раз облизнула ложку и положила её рядом с тарелкой:

– Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька.

Кроме простых загадок в рассказе читателю задаётся, как минимум, три более сложных.

Первую из них можно обозначить как “загадку бабушки”. Бабушка упоминается в рассказе три раза и всегда мимоходом. В самом начале говорится о “дореволюционных идеалах моей бабушки”, “громадной тёмной женщине” мама отдаёт “бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста”, а когда девочку отправляют гулять, на неё надевают “жёлтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала”. При этом сама бабушка ни разу в рассказе не появляется, и тому читателю, который обратил внимание на её заочное присутствие в тексте, остаётся только гадать – почему? Бабушка умерла? Она живёт в другой квартире? Или она просто не участвует в историях, связанных с перловым супом?

Вторая загадка опять-таки связана с восприятием окружающей действительности маленькой девочкой. Когда в первой из трёх новелл “старушка по прозвищу Беретка” переливает перловый суп “из котелка в банку”, то она “бормочет что-то неразборчивое, похоже на «мыло, мыло»”. Можно предположить, что Беретка, в отличие от своего сожителя Ивана Семёновича, – еврейка и бормочет она на идиш междометие מילא (мейле), что в переводе означает: “ну, ладно”, “ну, хорошо”[10].

И, наконец, третья трудная загадка – ключевая для рассказа и, возможно, послужившая первопричиной возникновения в тексте остальных, – это заглавная загадка перлового супа. Ею задаётся не ребёнок, а взрослая рассказчица. С формулирования этой загадки рассказ начинается: “Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп?” Потом загадка варьируется ещё раз, примерно в середине рассказа: “Готовила мама <…> преотлично. И соуса, и пироги, и кремы… Дался же мне этот перловый суп! Не так уж часто мама его варила”. А в финале, так прямо и не ответив на вопрос из зачина, рассказчица констатирует: “И перловый суп я никогда не варю”.

Таково последнее предложение в тексте. Но чем же объясняется при неотступности в памяти отсутствие “супчика” в последующем быту? Он был невкусным? Ясно, что нет: недаром перед лицом несчастья его так хвалит соседка Надежда Ивановна. Он приелся? Опять нет: “не так уж часто мама его варила”. Он не выдерживал сравнения с соусами, пирогами и кремами? И об этом ни слова – зато всё время говорится о его мерцании и переливах.

Итак, в чём здесь секрет? Попробуем ответить на три счёта.

Самый очевидный ответ – непременная ассоциация перлового супа со всякого рода безобразиями и ужасами. Вот девочка приносит котелок нищим под лестницей – и не может без брезгливости и страха смотреть на полулысую, с большими родинками голову старушки Беретки, вдыхать исходящий от её жилища омерзительный запах. Вот мама угощает супом женщину-монстра, мнимую погорелицу, а на самом деле воровку; та демонстрирует “ужасный лик” своего обнажённого тела – оно воспринимается ребёнком как “какое-то страшное великанское лицо”. Вот, наконец, соседка Надежда Ивановна, оплакивающая свою дочь, Нину, над суповой тарелкой, пугает рассказчицу белым лицом с бельмом на глазу (“казалось, что у неё не одно бельмо, а два”); при этом в детское воспоминание врезается и жутковатый облик самой долго болевшей Нины, с “синими губами, плохо закрашенными красной помадой”. Стоит приготовить перловый суп – и детское воображение поражает очередной чудовищный образ: как тут не развиться комплексу и не завязаться психологическому узлу? Суп как метонимию страха и отвращения невозможно забыть, но и невозможно теперь варить.

Однако это только первая, поверхностная догадка, и она вытесняется второй: перловый суп каждый раз означает для дочери снижение царственного образа её матери. Та, что видится идеальной красавицей (“мама красивая, как принцесса”) и чародейкой (“как же ловко мама управлялась со <…> сверкающим стеклом…”), всё время – в сознании девочки – как бы опрощается посредством перлового супа, спускается с пьедестала в житейскую грязь. Уже взрослая рассказчица называет улыбку мамы “чудесной”, но четырёхлетний ребёнок не мог смириться с тем, что её улыбающаяся “принцесса” вновь вовлечена в “человеческое, слишком человеческое”.

Путь с перловым супом для дочери – всегда вниз. Сначала его надо перелить в солдатский котелок и спуститься с ним под лестницу, к низовому пределу. Затем тарелка с супом оказывается смежной комическому переворачиванию: за несколько минут очень умная мама (“с напряжением мысли на круглом умном лобике”) превращается в “несмышлёную маму” – одаривая и кормя, она тут же спускается от надмирных таблиц “восхитительно стеклянной науки” к неразумным поступкам (“Ой, что же я наделала!”). В третьей же истории красивая фаянсовая посуда должна быть снята с самой верхней полки для грубой трапезы – вдвоём из одной тарелки с несчастной соседкой. При этом героиню называют не её священным именем, отсылающим к библейской женщине-пророчице, сестре Моисея, – Мириам, а профанным, привычным в советском быту именем Марина. Мастерица соусов и кремов нисходит к простоте перлового супа, властительница волшебных сосудов биохимии – к помятому солдатскому котелку, обладательница прекрасного белого фартука с кружевной ленточкой – к жалкому тряпью со дна сундука. Перловый суп всякий раз возникает символом маминого смиренья, да ещё и как будто отчуждающего дочь – посылающего её к нищим, отправляющего гулять одной, обидно бросающего ей на ходу: “Сиди здесь”, – выдёргивающего из-под неё скамеечку; с отдачей для чужих больше, чем для своих. Этих обстоятельств, связанных с перловым супом, рассказчица не может забыть и при этом не может продолжить традицию.

Но решающие аргументы в разгадке перлового супа мы бы предложили искать не в области элементарной психологии, а в области предельных смыслов. Интерпретируя три эпизода с котелками и тарелками, надо брать выше – и тогда уж не ошибёшься. Каждый жест матери, который рассказчица Улицкой хотела бы видеть сказочным, оказывается больше-чем-сказочным. Улыбка с лестничной площадки – знак не принцессы, а ангела; хохот “несмышлёной мамы” над своею доверчивостью не только больше глупости, но и больше любого ума; это знак святости; склянка с валерьянкой, протянутая соседке, чудеснее всех маминых таинственных химических пробирок. Невольно вспоминается литературная предшественница той, кто готовит перловый суп и сочувствует нищим в разговоре с мужем (“Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали…”), – “матушка” из толстовского “Детства”, защищавшая юродивого Гришу; знаменательное совпадение, намекающее на то, что великая традиция милосердия не прервалась на Руси.