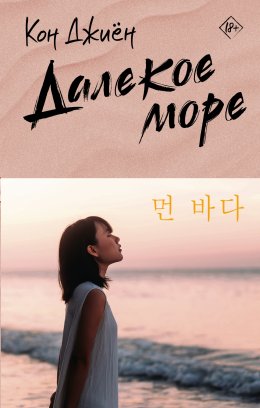

Далекое море

© 2020 by Ji-Young Gong All rights reserved.

© Кузина С.В., перевод на русский язык, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Посвящается любимым, с кем развела судьба

1

- Взгляни назад сердечным, нежным взором

- И убедись, что следую я за тобою…

- Ты подними меня своей любовью,

- Как легкий бриз возносит ласточек ко взморью…

- Пусть полетим мы далеко-далёко,

- Не устрашась штормов, и бурь,

- И зноя солнечного ока…

- Но как же быть, коль призовет меня

- Та первая любовь, к себе маня?

- Прижми меня к своей груди,

- Как море обнимает пену,

- И далеко ты увези в свой домик, что укрылся

- Среди холмов лесной глуши…

- В нем крышей служит мир, покой

- И на дверях – любви запор…

- Но как же быть, коль призовет меня

- Та первая любовь, к себе маня?[1]

От берега было довольно далеко, но глубина казалась не такой уж большой. Желтое море отливало изумрудно-оливковым. От сияющих лучей солнца морская гладь будто просвечивала насквозь. Воздух был влажным и душным; теплая, как ласковые объятия горлицы, вода, казалось, не хотела отпускать купальщиков. Его голова и головы остальных ребят торчали над безмятежной гладью бескрайнего моря, словно резиновые мячики. Время от времени их смех долетал до берега, отражаясь от поверхности воды. Она в одиночестве стояла на холме, поросшем соснами, что тянулись своими изогнутыми стволами в сторону моря, которое хорошо просматривалось отсюда. Она не могла присоединиться к купающимся, а потому ей только и оставалось, что стоять на возвышенности и с вытянутой шеей наблюдать за ними.

Это воспоминание внезапно пронеслось в ее голове, когда в аэропорту Майами она ожидала посадки на рейс до Нью-Йорка. Воспоминание сорокалетней давности.

В Майами ее занесло случайно. Началось все с того, что университетские коллеги с кафедры английской литературы запланировали поездку в этот город для участия в симпозиуме, посвященном Хемингуэю. Одному участнику из-за непредвиденных обстоятельств пришлось отказаться от командировки, и с ней в срочном порядке связались, предложив занять освободившееся место. Ее соблазнила возможность слетать в США на исключительно выгодных условиях: отель и транспорт уже оплачены. Она охотно согласилась на это предложение еще и потому, что находилась в творческом отпуске и в скором времени планировала навестить мать в Нью-Йорке. Так почему бы не присоединиться к коллегам и не съездить с ними за компанию в Майами и Ки-Уэст, откуда они собирались по следам Хемингуэя отправиться на Кубу?

В день, когда она решилась поехать в США, после обеда, перед уходом из рабочего кабинета, она связалась кое с кем в Нью-Йорке. С этим человеком они недавно пересеклись в соцсети.

Если встреча состоится, то они увидятся впервые за сорок лет. Это была не первая ее поездка в Нью-Йорк, да и в этот раз она еще не решила точно, встретится там с ним или нет. Однако он ответил на ее сообщение:

Можно и поужинать, а если выделишь день, я хотел бы показать тебе Нью-Йорк…

Ее самолет должен был приземлиться в аэропорту Ньюарк ранним утром. Сообщив ему время прилета, она написала, что сможет приехать на Манхэттен не раньше двух часов дня, так как перед этим должна повидаться с сестрой и матерью в Нью-Джерси. Будет не очень красиво, если она, старшая дочь, сразу по приезде отправится по своим делам, даже не пообедав с матерью, – и это после почти пятилетней разлуки.

Когда она паковала чемодан в отеле Майами, проснувшись рано утром, чтобы успеть на семичасовой рейс, пришло сообщение. От него.

Как насчет такого плана?

22/3 12:15 обед; сообщи, что бы ты хотела поесть

22/3 2:00~6:30 экскурсия по Нью-Йорку

Ниже прилагаю мое suggestion[2] (в алфавитном порядке). Если есть другие пожелания, обязательно дай знать~

Американский музей естественной истории

Коллекция Фрика

Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна

Метрополитен-музей

Музей американского искусства Уитни

Музей Гуггенхайма

Музей моря, воздуха и космоса «Интрепид»

Музей современного искусства

Национальный мемориал и музей 11 сентября (бронирование там с 30-минутным интервалом, поэтому время посещения можно скорректировать в зависимости от выбора других мест).

Челси-Маркет

(У меня есть пропуск в большинство музеев, так что можно спокойно сходить в какие захочется.)

7:00~9:00 Ужин

Выбери что-то одно из следующего списка или предложи свое:

The Capital Grill (Крайслер-билдинг) – стейк-хаус

Чоннохвегван (Корейский квартал) – корейский мясной ресторан

Японская кухня (можно определиться по ходу дела)

Buddakan – китайская фьюжн-кухня

Признаться, ее огорошил этот подробный план, который он расписал буквально по часам, словно какой-то гид, притом что виделись они в последний раз сорок лет назад; а перечисление названий ресторанов напомнило речь портье, консультирующего гостей отеля. Давала знать усталость после утомительной поездки, напоминавшей марш-бросок по Майами и Ки-Уэсту, к тому же вчера, по случаю прощания с коллегами, она переусердствовала с вином. Она даже было пожалела о том, что договорилась с ним встретиться.

План хороший. Только мне нужно сначала пообедать с мамой дома у сестры. Было бы неплохо встретиться в два, как договаривались.

Бегло проглядев полученный список, она ответила, что полагается на его вкус, и стала упаковывать чемодан. Опять звякнуло уведомление о новом сообщении.

В Нью-Йорке обещают осадки. А то можно было бы еще прогуляться по парку Хай-Лайн и Хадсон-Ярдс, но, наверно, лучше не рисковать и сходить в музей. Кстати, ты же говорила, что была в Нью-Йорке несколько раз. Тогда подскажи, что из нижеперечисленного уже посещала?

22/3 2:00~6:30 экскурсия по Нью-Йорку

Американский музей естественной истории

Коллекция Фрика

Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна

Метрополитен-музей

Музей американского искусства Уитни

Музей Гуггенхайма

Музей моря, воздуха и космоса «Интрепид»

Музей современного искусства

Национальный мемориал и музей 11 сентября (бронирование там с 30-минутным интервалом, поэтому время посещения можно скорректировать в зависимости от выбора других мест).

Челси-Маркет

(У меня есть пропуск в большинство музеев, так что можно спокойно сходить в какие захочется.)

На ее небрежный ответ он продублировал свое сообщение. Была ли такая дотошность в его характере и раньше? Она не припоминала. И даже если старательнее покопаться в памяти, то выяснится, что особой чуткостью он никогда не отличался. Весьма редко проявлял свои эмоции, и нельзя было понять, что у него на уме. И хотя в его глазах всегда светилась улыбка, в целом он вел себя довольно сдержанно. В прошлом именно эта его черта частенько ее огорчала.

Когда она выдавила из себя ответ, что, кроме Музея современного искусства, в общем-то, больше нигде не была, от него снова пришло сообщение.

Раз ты несколько раз была в Нью-Йорке, по идее, многое уже видела, но из-за дождя лучше остановиться на варианте с музеем. Давай тогда начнем с Американского музея естественной истории. Там неподалеку мой офис. Место встречи – у динозавра в лобби!

В Мемориале 11 сентября главное – это наружные фонтаны, поэтому будем действовать уже по погоде (вход там бесплатный).

Кстати, скинь адрес сестры. Если позволит время, я могу за тобой заехать.

Сообщения гудели одно за другим. Это ее рассмешило. Отправив адрес сестры, она написала:

Уже три часа ночи. Не спится?

2

Сорок лет – насколько это долгий срок? Один философ сказал, что если бы человек не зависел от времени или, точнее, если бы, несмотря на течение времени, у него была возможность сберечь то, что меняется с годами, то это бы уже означало жить вечно. Но разве так бывает? Это невозможно, а потому вечность для нас недостижима.

Сорок лет. Да, ровно сорок лет. Время скитаний иудеев по пустыне, что вырвались из египетского рабства.

Покинувшему Египет иудейскому народу предстоял четырехдневный пеший путь до Земли обетованной, где «течет молоко и мед». По сегодняшним меркам весьма доступное расстояние. Однако говорят, Бог сделал так, что сорок лет они блуждали по пустыне и не могли достичь обещанной земли. Потребовалось сорок лет, чтобы избавиться от множества языческих обычаев, приобретенных во время жизни в Египте, а также от воспоминаний о рыбе из вод Нила, огурцах и арбузах, зеленом луке и чесноке. Время, необходимое, чтобы восстановить национальную идентичность и больше никогда не вспоминать о прошлой жизни в Египте. Всплыли в ее памяти рассказы монахини из детства про то, как иудейский народ обрел новую землю лишь спустя сорок лет, стерших начисто египетские привычки. Выходит, период в сорок лет – время забвения. Время, которое не повернуть вспять.

Однако ж, несомненно, остались вещи, которые не исчезают из памяти даже спустя сорок лет. Слова, сказанные им в тот день. Сумрачный ресторан с рядами закутков за высокими перегородками, которые позволяли сохранить уединение. Сливочная пивная пена, вздымающаяся перед ней, совсем еще юной старшеклассницей. И ее бегство, когда она в спешке вскочила с места и, толкнув дверь, бросилась наружу, – тогда казалось, вся вселенная с грохотом обрушилась, накренив земной шар, а земля стала уходить из-под ног. И головокружение, виной которому, скорее всего, было выпитое на пустой желудок пиво. Взгляд, устремленный в небо, – а там, в торопливо наступающем сумраке, широко распахнув очи, вселенная застыла в ожидании ее ответа. В тот момент возникло ощущение, будто жизнь вынуждала ее метнуть судьбоносный дротик. Все эти подробности она отчетливо помнила до сих пор. И не то чтобы она пыталась удержать их в памяти, нет, – воспоминания той поры пребывали с ней как нечто само собой разумеющееся: так живут в памяти детали интерьера в доме друга детства. Бывало даже, она пыталась от них избавиться. Но они никогда ее не оставляли. Поэтому правильнее назвать эти воспоминания застывшими.

И уже впоследствии она долгое время думала: «Наступит ли в жизни день, когда я смогу поговорить с ним о случившемся? И спрошу ли я, что он тогда хотел этим сказать?»

Решившись увидеться с ним, хотя нет, еще до этого, когда она находилась в совершенном неведении, жив ли он вообще, она постоянно размышляла об их последней встрече и о том, что все это значило. Ей тогда было восемнадцать, ему – двадцать один, а сейчас они стояли на пороге старости. Ее дочь уже почти вдвое старше той девушки, ее в прошлом, и в настоящее время ждет ребенка. Совсем скоро родится внук, и она станет бабушкой.

«По-моему, быть бабушкой не так уж и плохо, – частенько признавалась она друзьям. – Говорят же, что самая искренняя любовь – это любовь к внукам. Наверно, потому, что ты не ждешь от этого человечка ничего, кроме любви».

Она отправила дочери строки из любимого ею письма Рильке:

Моя дорогая Арым! Хочу познакомить тебя с Рильке. С его письмом…

Любимой моей Лу!

Желаю тебе благополучия!

Твое существование было для меня словно бы первой открытой дверью, и Богу это известно.

Даже сейчас время от времени я подхожу к той двери, где отмечал свой рост, и стою, прислонившись к ней…

Тогда передо мной появилось спасение, это была молитва за тебя.

Я тосковал по тебе и верил, что ты оберегаешь меня даже на расстоянии.

Впервые я стал молиться за тебя, и моя молитва разносилась по округе, неся в себе покой.

Кроме нас с тобой, ни одна душа не знает, что я молюсь за тебя.

И оттого я могу доверять своим молитвам.

Кто бы знал, что новая жизнь у тебя под сердцем станет для меня тем, кем была Лу Саломе для Рильке.

С тех пор младенца в утробе они с Арым стали называть Лу.

3

Она работала преподавателем в университете на кафедре немецкой литературы, популярность которой среди абитуриентов в последнее время стала резко снижаться. Нынче уже не слышалось восхищенного придыхания при произнесении имени Рильке, как в пору ее юности. Впрочем, это вовсе не говорило о том, что у нынешней молодежи нет мечты или возвышенных устремлений. Речь про невинный вздох – легкое воздыхание с нотками тоски, которое неизбежно вырывалось вслед за именем поэта, совершенно далекого от чего-то «практичного и полезного», как то: вопросов заработка, устройства на работу или сдачи госэкзамена на должность преподавателя. У молодежи двадцать первого века, в отличие от нее, продукта двадцатого, подобной реакции не наблюдалось. И дочь Арым тоже не исключение. А вот у нее Рильке до сих пор вызывал этот вздох, томительное придыхание, блаженное замирание сердца, когда перестаешь дышать.

Самолет, рассекая пронзительную небесную синь Майами, набирал высоту. Внизу в иллюминаторе промелькнула прибрежная полоса. Восходящее солнце уже пекло нещадно, освещая яркими лучами пустынный пляж. Еще этой ночью там, на улицах Майами, как будто в каком-то исступлении, судорожно извивались, напоминая щупальца кальмара, тела молодых людей. Накалившаяся до предела чувственная страсть вырывалась наружу из бикини размером с ладонь. Оголяясь с целью излить чувственность, они, однако, ее лишались, переусердствовав с раздеванием. Одетые люди на ночных улицах Майами выглядели куда более сексуальными. Теперь же молодежь, столь безудержно изливавшая свою неуемную страсть в диких телодвижениях, наверняка спит глубоким сном… Их танцы, пьянство и бесконечные блуждания по улицам с мутными взглядами и обнаженными телами представлялись скорее отчаянным сигналом бедствия. Она знает: когда внезапно атакует ощущение бессмысленности происходящего, людские метания начинают проявляться сильнее и пустота, которую невозможно заполнить, становится такой же естественной, как вечер, наступающий в конце дня. Все это неистовство напоминало отчаяние умирающего от жажды человека, тщетно пытающегося утолить ее морской водой. И даже понимание этого не удерживало от нелепой праздности, и жуткое презрение к самому себе было естественным. Когда-то и ее бросало во все тяжкие, как и этих молодых людей.

Как будто эхом отозвался один из дней юной поры… Тогда, после бессонной, насквозь пропитанной алкоголем ночи, она вышла на широкий проспект и увидела, как вдали зеленой полосой брезжил рассвет. Повисший над распростертыми на тротуаре пьяными телами, он напоминал редьку, которая раньше времени высунула свою макушку из-под земли. Вынырнув из промозглого сумрака и пробирающей до дрожи сырости на свет, она обожглась косыми лучами зимнего солнца. Горькая изжога подступала к горлу, и она безудержно рыдала, извергая содержимое желудка посреди уличного мусора. Во всем был виноват этот рассвет, по цвету напоминающий зелень ушибов и синяков, которыми награждаются те, кто слишком рано вылезает из своих щелей на белый свет. А больше всех была виновата неприкаянная молодость. По молодости наши тела и сердца раскалены до предела, словно мчащийся на бешеной скорости автомобиль, который за какие-то доли секунды успевает попасть в аварию с роковым исходом. Из-за подобных столкновений ее сердце еще до наступления сорокалетнего возраста было истерзано настолько, что на нем не осталось живого места. Создавалось ощущение, будто жизнь швыряла ее на бетонный пол и безжалостно колотила, нанося удар за ударом. И возможно, самыми мучительными были не столько болевые ощущения, сколько страдальческие стенания, которые приходилось слушать своими собственными ушами.

Уже по привычке достав из сумочки очки и нацепив их на нос, она взяла в руки журнал авиакомпании. И вдруг подумала, что за прошедшие годы ею прочитано много книг, даже слишком много… И кто знает, возможно, она просто-напросто завидует молодежи Майами, которая имеет смелость сбросить одежду, стесняющую тело… Она уже давно привыкла думать, что ее клонящаяся к закату жизнь, в которой не было не то что любви, но даже и жгучей ненависти, остановилась той зимой. И единственное важное событие, пережитое ею с тех пор, не любовь, а расставание… хотя и оно могло не произойти, если бы муж, пристрастившийся к гашишу, покорно не согласился разорвать отношения. И даже развод стал для нее всего лишь эпизодом обыденной жизни. Обошлось без скандалов и взаимных упреков, так часто сопутствующих расставанию, словно она никогда не испытывала к нему сердечной привязанности. Ни накала страстей, ни ненависти. Она даже оплатила годовую аренду за его жилье.

Бывает же холодное лето, как то, сорок лет назад, когда посевы пострадали от холода; бывает и такая же жизнь, в которой ни капли страсти. И если, как она думала, молодость была утрачена и у нее не было возможности ею насладиться, то и состариться не получалось. Бытие, наполненное законсервированными словами… жизнь слишком рано повзрослевшего ребенка, так и не успевшего достичь зрелости, – вот ее удел.

Вчера вечером, пропустив со своими спутниками по бокалу вина, она первая оставила компанию и вернулась к себе в номер. После чашки теплого чая хотела было пораньше лечь, но ощущение, что так просто уснуть не получится, заставило ее, по обыкновению, открыть тоненький сборник стихотворений На Хидок[3].

Признание одного дерева

- Моих засохших веточек концы

- Истончены донельзя,

- И больше нет живого места…

- Дыханием своим меня не осеняйте!

- Боюсь, коснетесь краешком одежд —

- И на себя пеняйте: я снова зацвету[4].

Что-то отдалось в дальнем уголке сердца. Там, в глубине, возникла неведомая ранее режущая боль, словно с него, как с письма, сорвали закаменевшую пломбу. Невольно она приложила руку к груди. По ее личному опыту, это не предвещало ничего хорошего. В конце концов ей пришлось вынуть из мини-бара маленькую бутылочку и налить ее содержимое в стакан.

Морское побережье за окном светилось огнями, а в ушах зазвучала мелодия фортепиано. «Гимнопедия № 1» Эрика Сати… Она помнила, кто играл ее на рождественском вечере зимой того года.

Она открыла телефон и написала в заметках:

Сколько лет прошло…

Сижу у окна в чужом городе и потягиваю виски.

В моей голове звучит прекрасная мелодия фортепиано из воспоминаний, и люди там, за освещенными окнами, должно быть, не могут уснуть.

Ну здравствуй, мое одиночество!

Мой старый милый сумеречный друг!

Стоя у окна, она снова заглянула в сборник со стихотворениями.

От корней

- Когда-то уповал на корни я,

- Затем на ствол мой взгляд переметнулся,

- А со ствола – на ветки,

- С веток – на листву…

- Теперь же верую я в лепестки

- Цветов, что, опадая, в воздухе плывут, плывут…

- Все тоньше, все прозрачней…

- Всегда готовые рассеяться то там, то тут…[5]

Когда раздалось: «Уважаемые пассажиры, наш самолет следует в аэропорт Ньюарк города Нью-Йорка», она запоздало собралась перевести телефон в режим полета и обнаружила два сообщения. Одно от дочери:

Мам, в Сунчхоне, в храме Кымдунса, зацвела красная слива. И сегодня на рассвете луковицы нарциссов наверняка закопошатся в промерзшей земле. Послышится шуршание от потягивания личинок цикад и первый треск кокона бабочки-капустницы… Весь земной шар потряхивает в предвкушении зарождения новой жизни: «Мы растем! Мы растем!» От этого шума я так и не смогла уснуть.

И знаешь, мама, что случилось на рассвете? Только вообрази: внутри меня Лу – твой внук – в такт земным ритмам принялся толкать своими пяточками меня в живот.

Я немного всплакнула, думая про тебя. Ведь со мной в животе ты испытала подобное ощущение.

Это таинство, которое мужчинам не дано познать, даже если у них будет шанс родиться вновь.

Казалось, будто внутри меня другая вселенная.

Как может существовать одна жизнь в другой?! Невероятно! В одной живой душе – еще одна, аж мурашки по коже!!!

Ах, мама! Я впервые, впервые в жизни радовалась тому, что я женщина и у меня есть матка… Это произошло со мной впервые!

Ты же сегодня летишь в Нью-Джерси? Бабушке тоже от меня привет… Хорошего путешествия!

Послание дочери словно бы расцвело меж строк цветами красной сливы, роняющей бордовые капли крови.

И было еще одно сообщение. От него.

В Нью-Йорке холодно. Минус два и сильный ветер. Надеюсь, ты тепло оделась? Если вдруг удастся приехать на Манхэттен к обеду до двух часов дня, дай знать. Мой офис рядом с Центральным парком, так что можно и пообедать. Если получится, то смогу даже заехать за тобой.

Только теперь она поняла причину этой подспудной ноющей боли, что не оставляла ее со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра.

Далеко-далеко, в южных краях родной земли, наконец-то расцвела красная слива, в мерзлой почве горделиво расправляют плечи луковицы нарциссов и гиацинтов, блаженно потягиваются личинки цикад, трескаются коконы капустной белянки, а под сердцем дочери замаршировали ножки внука, толкая родную мать в бок. По всем жилам матушки-земли пульсировало: «Новая жизнь! Новая жизнь!» – а вот для нее и стихи, и это утро ощущались ужасно тягостными. Ее настиг едва уловимый аромат весенней ночи… Как же жестока пробуждающаяся весна по отношению к стареющему человеку. Ко всему прочему, тот, кто был для нее всем в пору цветущей юности, ждал ее в Нью-Йорке.

Она положила руку на свой слегка разгоряченный лоб.

4

Аэропорт Ньюарк Либерти, где она оказалась впервые, меньше аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди, потому не такой суматошный.

Ее встретила сестра.

– Выглядишь довольно измотанной. Как прошел полет?

Сестра была младше на целых десять лет. Первые роды сильно ослабили мать, и потом долгие годы ее преследовали выкидыши. Вот и вышло, что, будучи вплоть до десятилетнего возраста единственным ребенком в семье, она не смогла войти в роль старшей сестры и частенько вела себя как избалованная принцесса. Младшая же сестра, напротив, порой больше напоминала старшую, так как через год после ее рождения мать родила младшего брата.

– Что хочешь на обед? – поинтересовалась сестра по пути к парковке.

– А мама что?

– Ждет. Вообще-то, я вчера затарилась по полной в корейском супермаркете, но мама сказала, решим с едой, как приедешь.

– Мама все такая же?

Обе без всяких объяснений прекрасно понимали, что означает это «такая же».

– Такая же… до безобразия. – Сестра многозначительно усмехнулась.

– Из-за мамы я у тебя в вечном долгу… – повинилась она, загрузив чемодан в багажник и усаживаясь в маленькую машину сестры.

Внезапно налетел порыв штормового ветра с каплями дождя. Она невольно съежилась и поплотнее запахнула пальто. Сестра оставила ее реплику без ответа. Похоже, ноша эта была не из легких. Однако ее, старшую дочь, в какой-то мере оправдывала позиция матери, упорно твердившей, что хоть убей, но в Корею возвращаться она не желает и ни за какие коврижки жить там не будет.

– В Майами, наверно, тепло? – спросила сестра, включая дворники: дождь припустил.

– Тепло – это слабо сказано, припекает еще как…

– Ладно, признавайся, что хочешь на обед?

– Гм… рамён[6] хочу. Обычный корейский рамён, да поострее.

– Рамён? – переспросила сестра, включая зажигание, и весело рассмеялась. – Ладно, как скажешь! Дело нехлопотное – в два счета организуем…

Мать, с которой они не виделись сто лет, заметно постарела и уменьшилась в размерах. Несмотря на миниатюрное телосложение и поредевшие волосы, выкрашенные в черный цвет и зачесанные наверх для придания прическе объема, она по-прежнему настаивала на том, что является обладательницей почти идеальных пропорций. К категории милашек или писаных красавиц мать не относилась, но всегда следила за собой и умела правильно себя подать, поэтому частенько слышала похвалы в свой адрес за прекрасную внешность. Кто знает, возможно, комплименты звучали исключительно ради того, чтобы ей польстить, потешить самолюбие пожилой леди. Хотя надо признать: для женщин ее возраста ноги у нее были на удивление привлекательными – длинными и весьма стройными. И бесконечные рассказы о том, что в пору ее учебы за границей европейцы-мужчины сравнивали ее с длинноногим воробушком, у сестер уже в печенках сидели. Материно некогда надменное выражение лица теперь заметно смягчилось. Однако, увидев ее, она почувствовала одновременно и радость, и возникшее в груди напряжение. Обычно хватало пары дней, чтобы мирная атмосфера и приятный трепет от долгожданной встречи сошли на нет. Но тем не менее нельзя сказать, что ее сильно тяготил приезд сюда.

Как и было заказано, сварили рамён и наконец устроились вокруг стола. И пока они втроем вот так сидели на кухне перед дымящейся кастрюлькой с лапшой в компании с кимчхи[7] из корейского супермаркета, ей вдруг вспомнились былые дни.

Май того года. Отца забрали, мать слегла. Город накрыло черным туманом страшных слухов о зверских расправах в Кванджу; из-за продления комендантского часа учебные заведения распускали учащихся по домам в два часа пополудни. В ту пору по дороге домой из окна автобуса можно было наблюдать на Кванхвамуне[8] стоящие танки и солдат с автоматами. Понятно, что заговаривать с ними никто не осмеливался, но создавалось впечатление, что, случись такое, их корейский прозвучал бы для нас как иностранный. Вид у них был грозный и устрашающий, они напоминали имперских воинов, оккупировавших варварскую территорию. Прохожие на улицах все как один шли, втянув голову в плечи и съежившись, словно двигались навстречу мощнейшему урагану.

Когда она возвращалась домой, окна были занавешены черными шторами, а мать беспробудно спала, спрятав глаза под черной повязкой с логотипом немецкой авиакомпании Lufthansa. Виновата была ночная передозировка снотворного. С наступлением сумерек приходило время варить рамён для брата и сестры и поднимать мать с постели.

В тот год на смену маю пришло холодное лето. Говорили, подобного не случалось уже несколько веков подряд. Никто в семье не осмеливался вслух произнести слово «отец». Ведь он больше никогда не смог сесть с ними за кухонный стол.

Так мирная трапеза их троицы внезапной вспышкой молнии четко высветила мрачные воспоминания прошлого.

– Ты и в Ки-Уэсте побывала? – поинтересовалась мать, аппетитно укладывая кимчхи поверх рамёна.

– Да. Мы останавливались там на два дня.

– Наверно, и усадьбу Хемингуэя посетили? Кажется, он построил ее, чтобы жить со своей второй женой. А какие там милые кошки, скажи?

– Милейшие создания. Поразило, что они шестипалые. Сам дом довольно простой, но со своей аурой.

– Первый кот Хемингуэя оказался мутантом с шестью пальцами и дал вот такое богатое потомство. Похоже, он и со второй супругой частенько скандалил из-за этих кошек.

– Говорят, их там теперь аж пятьдесят! И все как на подбор, такие симпатяги.

Мать говорила по-английски лучше нее. Пережив годы оккупации, не забыла японский и в немецком (особенно в произношении) давала фору даже ей. В общем, она была человеком очень даже умным и начитанным. И если бы не чрезмерное любование своей внешностью и временами напирающее буром неистовое упрямство, она была бы поистине золотой бабушкой, с которой есть о чем побеседовать, вот как сейчас. Однако продолжи они эту тему, уже очень скоро разговор непременно зашел бы о третьей и четвертой супругах Хемингуэя. Порой казалось, что мама к ним ревнует, потому как всякий раз при упоминании о Хемингуэе или Германе Гессе она обрушивалась на них с яростной критикой за частую смену спутниц жизни. Так что следовало срочно переменить тему.

– Он ведь там написал «Прощай, оружие!», верно?

– Скорей всего, да. Когда мы с вашим отцом были помоложе, все кругом твердили, что я похожа на Дженнифер Джонс из этого фильма… К слову сказать, талия у меня тогда была около пятидесяти шести сантиметров.

Слава богу, что удалось увести беседу в другое русло, прежде чем начался подсчет количества браков и жен Хемингуэя и Гессе.

– Хочешь риса? Можно добавить в рамён. Обжигающая лапша и холодный рис просто созданы друг для друга! – вступила сестра, кажется пытаясь разрядить атмосферу.

– Не-е, – отозвалась она, первой опустив палочки на стол.

Мать же продолжала:

– Прям беда с этим весом – постоянно набираю… Но риса мне все-таки дай. Давненько лапшой не баловалась – аж слюнки побежали… Калорий, правда, в ней ого-го!

Они с сестрой, которая уже успела подсуетиться с рисом, переглянулись. Как бы там ни было, сегодня ее первый день в Нью-Джерси. «И что ни говори, мама есть мама… к тому же еще не прошло и часа с момента их встречи после продолжительной разлуки. Так что пока рано заводиться», – пыталась успокоить она себя.

Нынче не как раньше: все эти пять лет они постоянно обменивались короткими сообщениями и новостями, частенько общаясь по видеосвязи, а потому, несмотря на долгое расставание, обсуждать им было особо нечего. Однако стоило после обеда вернуться из школы племяннице Джени, как сразу стало понятно, насколько натянуто-неловким было воссоединение их троицы – матери и двух сестер. Лишь с появлением Джени заструилась искренняя радость от долгожданной встречи. Тиканье часов, до этого беспардонно вклинивавшееся в их разговор, вдруг сошло на нет, и обстановка в доме заметно оживилась.

Джени была начинающей балериной и готовилась к поступлению в колледж. Сестра всегда переживала, что дочке не удастся конкурировать с местными девочками, чьи ноги на пядь длиннее азиатских, но та за последние несколько лет успела сильно вытянуться – и сейчас перед ними в гостиной стояла удивительно изящная девушка. Ее густые блестящие волосы до середины спины не свисали, а буквально низвергались водопадом черных прядей – неизменная примета юности, а ноги (видимо, благодаря бабушке) были длинными и стройными. Не азиатка и не европейка, она казалась каким-то новым подвидом хомо сапиенс.

– Вот это да, наша Джени по красоте перещеголяет даже Ким Ёну!

Сияющая улыбкой Джени оказалась в ее объятиях.

– Thank you, тетя, я так рада! Welcome[9] в Нью-Джерси!

Прижав к себе племянницу, она вдруг подумала, что обнимает чистую, первозданную молодость, девственную цветущую красоту. Было неожиданно приятно ощутить прикосновение упругих девичьих плеч, груди и мускулистых рук. Удивительно редкое переживание. Подобного она не испытывала даже со своей дочерью. Она как будто прикоснулась к самой юности, чистой и искренней.

Шестнадцать, тогда ей было ровно столько, сколько и Джени. И она совершенно не знала, что собой представляет. Заплетая длинные волосы в косы, облачалась в мешковатую школьную форму или же в свободную футболку с джинсами. Хотя несколько ее фотографий в платье и со шляпкой все же имелись. Но вот о теле воспоминания отсутствовали напрочь. В те времена в Корее девочкам-подросткам не полагалось любоваться женским телом. Кто знает, возможно, это табу для нее самой актуально и поныне.

– Тетя, а бабушка балетом занимается! – сообщила Джени, потягивая молоко с порошком женьшеня, только что приготовленное для нее сестрой. – Говорит, с возрастом тело обвисает, а балет все подтягивает – на старости лет самое то. Бабуля у нас ого-го какая подкованная. Только вот беда: она не только повторяет за мной балетные па, но еще и на питание мое посягает.

Джени залилась смехом, наблюдая, как «пожилая балерина» продефилировала на кухню и принялась готовить себе такую же смесь из молока и женьшеня в придачу с медом.

– А ты хотела одна стройнеть да хорошеть? Ах ты, негодная девчонка! Да у меня, между прочим, в твоем возрасте ножки были потоньше, чем у некоторых.

В ответ на этот выпад Джени снова заливисто хохотнула.

– Бабуля! Если хочешь избавиться от лишних килограммов, рамёном не стоит увлекаться!

– Вот не скажи! В молодости, сколько бы я ни ела, талия была осиная…

Она вдруг поняла, почему все эти пять лет ее не тянуло в Америку. А вдруг и в этот раз не пройдет и пары дней, как после очередной перепалки из-за какой-нибудь ерунды она в сердцах бросит: «Ну все, хватит! Остановлюсь в отеле неподалеку, а оттуда – в Сеул. В аэропорт не приезжайте! Доберусь на такси…» – и, упаковав чемодан, перекочует в обшарпанный отель, как это случилось в прошлый приезд. Сестра, которую это нескончаемое противостояние между матерью и старшей дочерью всегда утомляло и заставляло понервничать, вклинилась в разговор:

– Где вы договорились встретиться? Сегодня пятница, надо поторопиться. Повезу на урок Джени и тебя подброшу. С дороги, поди, устала… иди сполоснись, да поедем.

Она поднялась из-за стола вслед за Джени и сестрой.

В ванной пришлось лицезреть обнаженную себя в огромном зеркале. Когда-то четко очерченные ключицы слились с линией округлившихся плеч, на фоне худощавого бледного тела лишь грудь оставалась по-девичьи розовой и упругой.

«У вас, Ли Михо, удивительно красивый бюст! Слышали, может? Говорят, женщины, у которых соски остаются розовыми даже после родов, считаются весьма привлекательными в сексуальном плане…» – припомнились ей слова преподавательницы Пак с кафедры английской литературы, когда они были на горячих источниках. Тогда от этого замечания она засмущалась и торопливо прикрылась полотенцем. С тех пор каждый раз, оказываясь на источниках или в общественной бане, она украдкой бросала взгляд на свое отражение в зеркале и краем глаза поглядывала на груди других представительниц прекрасного пола. И, лишь минуя пятидесятилетний рубеж, она с изумлением обнаружила, что и правда цвет сосков у всех разный, как и цвет лиц. Но на этом точка: больше никогда она не рассматривала ни свое, ни чужое женское тело с пристальным вниманием. Для нее нагота являлась чем-то постыдным, что непременно нужно прятать под одеждой. В первые дни после свадьбы муж взирал на свежеиспеченную жену с недоумением, когда к брачному ложу она выходила из ванной в полном облачении, вплоть до бюстгальтера. Обнаженное тело рождало в ней тревогу. Раньше она списывала этот свой пунктик на издержки старого воспитания: девушкам ее поколения усиленно прививали принципы целомудрия, но однажды, затронув эту тему на встрече с подругами, она поняла, что проблема не только в воспитании – характер тоже никто не отменял. Далеко ходить не надо: ее восьмидесятилетняя мать вовсю нахваливала им свои стройные ножки и талию.

Стоя под душем, она дольше обычного задержала взгляд на своем отражении. Трудно сказать, насколько картина стала печальней по сравнению с той, что была в молодости, ведь в прошлом у нее не было возможности как следует себя рассмотреть. И сейчас, когда она пригляделась повнимательней, ее приятно удивил собственный нагой силуэт: он показался ей красивым. Эта мысль о самой себе посетила ее впервые.

В гостиной, куда она спустилась после душа, сидели мать и Джени. Взгляд племянницы ее насторожил: в нем читалась странная растерянность… потом мать повернула к ней голову, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. На столике перед ними лежала детская одежда размером с ладошку. Крохотная пелеринка из розовой шерсти. В нее можно было заворачиваться, как в манто, затягивая веревочки с такими же нежно-розовыми балаболками. Племянница виновато опустила глаза. Видимо, узнав о приезде тети, она купила на отложенные карманные деньги эту милую вещицу. С двоюродной сестрой они встречались редко, однако новость о том, что та ожидает малыша, скорее всего, взволновала и обрадовала Джени.

– Я только что узнала от Джени… Арым ждет ребенка? А свадьба?

Посыпались вопросы матери.

Повинуясь бессознательному порыву, словно во сне, она взяла в руки и прижала к груди это пушистое облачко из розовой шерсти, послав племяннице благодарную улыбку.

– Какая прелесть, Джени!

Она не стала говорить, что Арым носит под сердцем мальчика. В любом случае эта чудесная нежно-розовая накидка подойдет и маленькому крепышу. На лице у Джени смешалась вся гамма чувств, глазами она как будто говорила: «Прости, тетя, я не нарочно, и спасибо…» – а потом племянница в смятении вышла из гостиной.

– Арым ведь не замужем? – продолжился допрос.

– Да, не хочет, – коротко отозвалась она.

У матери вырвался вздох, в котором слились отчаянье, презрение и гнев. Плотнее закутываясь в атласный халат, больше напоминающий платье, туго завязанный темно-фиолетовым пояском, она продолжила изливать свое негодование. Мама смотрела на нее так же в тот день, когда, приехав в Корею на каникулы из Германии, она объявила ей о своем намерении выйти замуж за отца Арым.

– Что еще за новости? Что за гром среди ясного неба? Как ты себе представляешь это в Корее, там ведь тебе не Америка?

– В последнее время такое нередко случается и в Корее, а не только в США и Германии.

– Только вспомни, сколько шуму поднялось среди отцовской родни из-за твоего развода… В голове не укладывается – мать-одиночка… это в Корее-то… Ну есть же места, где монахини улаживают подобные вещи? Я что-то про них слышала… Там вроде помогают с усыновлением в семьи добропорядочных прихожан.

– Мама! – воскликнула она.

– Почему обязательно мать должна воспитывать ребенка? Младенца можно передать в нормальную верующую семью…

– Этот ребенок – дитя Арым и наша кровинушка. Бедствовать мы не бедствуем и физически здоровы, так зачем отдавать ребенка в чужие руки?

– И что, ты собираешься просто наблюдать со стороны, как она станет матерью-одиночкой?

– Мама, Дева Мария тоже была не замужем.

Конечно, ее немного пугало, что придется вступить в перепалку с матерью на повышенных тонах почти сразу же по приезде, но все же она решилась воззвать к ее вере. И мать буквально потеряла дар речи. Кусая губы, она хотела что-то возразить, но следующий аргумент лишил ее этой возможности.

– Иосиф был хорошим человеком, к тому же Бог показал ему сон, и потому он не оставил Марию, а от отца нашего ребенка ничего подобного ждать не приходится, поэтому Арым приняла самостоятельное решение рожать.

– При чем здесь Святая Дева Мария?! Окстись!.. Тебе следовало ее отговорить! – возмущенно запротестовала мать, чуть ли не срываясь на крик, но бойкости в голосе заметно поубавилось.

– Мама, Арым тридцать четыре. Ты в ее возрасте уже была матерью троих детей, – сдержанно возразила она и глубоко выдохнула, пытаясь справиться с подступившими эмоциями, чтобы ненароком не наговорить лишнего. Но не удержалась: – Кстати, о муже… Мама, ты сама-то была счастлива? Как ты повела себя с отцом, который после получения докторской степени не остался в Германии, а вернулся в Корею; с отцом, которого забрали лишь за то, что он не стал закрывать глаза на диктаторский режим и, протестуя, подписал петицию с требованием отмены казни Ким Джэгю, застрелившего диктатора Пак Чонхи; с отцом, который вернулся из застенков истекающий кровью и вконец искалеченный, был уволен из университета и из-за последствий пыток разболелся и слег?! Когда отца увели, ты ни разу за все то холодное лето нас нормально не покормила. А по возвращении, когда его подкосила неизлечимая хворь, разве не ты каждый божий день уходила из дому? Наняла за гроши какую-то приходящую бабульку, которая по утрам готовила для нас несъедобное варево… и мы вынуждены были перебиваться им целый день вместе с отцом, лежавшим в дальнем закутке квартиры. Ты постоянно возмущалась, мол, как все это ужасно, как невыносимо. Дескать, разве не самой популярной студенткой там, в Германии, ты была, тебя чаще других звали на вечеринки профессоров!!! Пока отец мучился от невыносимых непрекращающихся болей, ты без конца несла эту чушь, закидываясь снотворным и спя сутками напролет. И в итоге однажды ночью он умер в полнейшем одиночестве прямо подле тебя, беспробудно спавшей после очередной дозы снотворного. Когда я прибежала из соседней комнаты, отец уже отошел в мир иной. А ты в очередной раз запросто легла и заснула глубоким сном, наплевав с высокой колокольни на страдания отца. И его последний крик ты, мама, не услышала. Я такого брака для себя не желала. А теперь подобную жизнь ты навязываешь мне и даже моей дочери?!

Она умолкла. В голове вдруг отчетливо пронеслись мысли, что возникли у нее тогда, в восемнадцатилетнем возрасте, когда она провожала взглядом уходящую мать, которая, хлопнув дверью, оставляла за собой шлейф аромата духов.

«Я не хочу быть такой матерью, которая, словно тринадцатилетний подросток, вечно ноет и дезертирует, неустанно твердя: „Как же это все ужасно, как невыносимо!“ Я ни за что не стану такой, всегда и всем недовольной матерью…»

5

– Тетя, пора ехать! Бабушка, мы пошли!

Подняв глаза, она увидела сестру и Джени в куртках и с сумками в руках.

– Мама, мы поехали! Если пробок не будет, я быстро обернусь.

Не успели они сесть в машину, как Джени оживленно спросила:

– Музей естественной истории? В лобби перед динозавром?

– Да. А отсюда далеко?

На ее вопрос Джени заливисто рассмеялась.

– Нет, не очень. Ну и ну, тетя! Так, значит, сегодня у тебя свидание с первой любовью? Вот это романтика! Да еще и у динозавра в Музее естественной истории… И чья же это была идея? Скорей всего, твоя, тетя? Ты же у нас профессор литературы? Надо и мне в старости предложить своей первой любви встретиться там. И ничего, что после расставания уже пройдет куча лет… все равно не больше ведь, чем динозавру…

– А у тебя, Джени, уже была первая любовь? – спросила она, и сестра насмешливо фыркнула:

– А то! Уже пятая…

Не дав матери договорить, Джени пожаловалась:

– Думаю расставаться. Что-то не ахти… А если честно, тетя, то я ужасно скучаю по своему третьему…

На мгновение в машине повисла тишина, после чего они с сестрой, не сговариваясь, одновременно расхохотались.

– Чего-чего? По третьему, говоришь, скучаешь? – переспросила сестра.

– Ага. Мне кажется, его я любила по-настоящему, – со всей серьезностью ответила Джени.

Вволю посмеявшись, она сменила тему:

– Джени! Тяжко тебе балетом заниматься?

– Тяжко, – без промедления ответила племянница.

– Да уж, представляю… Ведь, стоя на кончиках пальцев, по сути, приходится бороться с силой притяжения, то есть с матушкой-природой, а может, даже и с самой собой…

– Тетя, на цыпочках танцевать не трудно. Самое сложное – замереть, стоя позади тех, кто танцует на сцене. Но наша преподавательница говорит, что неподвижное стояние – это тоже танец…

Высадив Джени перед балетной студией, машина миновала излюбленный корейцами район Флашинг и подъехала к мосту Квинсборо. Перед глазами вырос лес небоскребов Манхэттена, напоминающих гигантские деревья юрского периода.

– Ты все это время поддерживала с ним связь?

Местоимение «с ним» резануло уши. Хотя она и сама не знала, как его теперь называть. Во время их редкой переписки в Сети ей удавалось так или иначе избегать обращений.

– Надо же! Сегодня пятница, я думала, дорога будет забита, а пробок, на удивление, нет.

– Правда? Вот и хорошо!

– Через полчаса будем у Музея естественной истории. Ничего, что слишком рано приедем?

– Все в порядке, подожду внутри.

Когда они подъезжали к музею, дождь почти прекратился. Зато ветер усилился, а между высоченными зданиями сгустились хмурые тучи. Хоть календарь и показывал середину марта, но холод стоял по-настоящему зимний.

– Ну и погодка! С одеждой я явно не угадала… Одно название, что март… ни в какие ворота! А в Корее, говорят, слива зацвела…

– Да здесь вообще погода – отстой…

У сестры вырвался смешок – она, видимо, и сама от себя не ожидала, что произнесет жаргонное словечко.

– Так, значит, все эти годы вы общались? – повторила сестра вопрос, на этот раз не упомянув с кем, но и без того было понятно. Сестра тоже не знала, как его теперь называть.

– Не-ет… Совсем недавно каким-то чудом, гм… да, мы пересеклись именно что чудом. Я ведь только чуть больше года назад завела аккаунт в соцсети. И вот однажды какими-то обходными путями, через знакомых знакомых, нас и свела судьба. Моя соцсеть, говорят, изначально и была создана, чтобы восстанавливать старые утерянные связи… Так вот, как-то раз его имя и фото появились в разделе «Вы можете их знать». Сначала я даже не поверила своим глазам. Но знаешь, прошло столько лет, а лицо я сразу узнала. Пока раздумывала, как быть и стоит ли первой написать, он отправил мне запрос на добавление в друзья. Вот так все и произошло…

Кивнув, сестра снова спросила:

– Женат?

– Да.

От нее не укрылось, как у сестры вырвался еле слышный вздох.

– Чем занимается?

– Не знаю.

– Дети есть? Кто жена?

Она невольно усмехнулась.

– На его страничке видела, что детей четверо, а вот что касается жены… ну-у, скорей всего, женщина.

От этой не очень смешной шутки сестра звонко рассмеялась.

– Четверо детей? Вот это он расстарался! В голове не укладывается: как вы умудрились в современном-то мире потерять друг друга из виду? Причем оба – что ты, что он… Прям диву на вас даюсь…

– И не говори… Что правда, то правда!

Звучало по-идиотски. Но если подумать, она действительно ничегошеньки о нем не знала. И действительно, как можно, живя в нынешнем веке, пребывать в полном неведении о том, что сталось с интересующим тебя человеком? Лишь недавно – спасибо соцсети – она узнала, что живет он в Нью-Йорке и что любит кататься на велосипеде. Свою страничку он обновлял нечасто, но время от времени публиковал фотоотчеты о своих велосипедных вылазках. Иногда размещал снимки детей и внуков. Судя по постам, двое из его четверых сыновей, похоже, уже женаты и имеют своих детей. Ему же только-только перевалило за шестьдесят, – выходит, с внуками он опередил многих своих ровесников.

– Надо и мне найти этого товарища в интернете. Он, небось, там под своим крестным именем – Иосиф? Даже мне, тогда еще совсем девчонке, он казался ужасно симпатичным студентом-семинаристом!

Когда она вышла из машины, ветер бушевал не на шутку. Не успела она захлопнуть дверцу, как сестра, опустив стекло, крикнула:

– Держи, а то замерзнешь!

Сняв с шеи черный шерстяной шарф необъятных размеров, она бросила его в открытое окно. Его тут же подхватил мощный поток воздуха, мечущийся меж небоскребов, и ей, словно в погоне за воздушным змеем, пришлось даже немного пробежать, чтобы схватить беглеца. Она укуталась в шарф с головой и почувствовала, что ей стало очень тепло.

Сестра снова опустила стекло.

– Эй, девушка! Погуляй от души и не вздумай возвращаться рано! Поняла? Никаких рано, а только поздно, поздно и еще позднее!!!

Посмеявшись над своим многозначительным пожеланием, сестра тронулась с места.

Наручные часы показывали, что до назначенного времени оставалось двадцать минут.

1978 год. Станция Чхоннянни и прибывший поезд до Чхунчхона. Она и ребята из ее церкви друг за дружкой забрались в вагон. Вся их община старшеклассников cобиралась отправиться на католический съезд «Мариаполи», который проводился в женском университете Сонсим[10] в городе Чхунчхоне. Он возглавлял их группу в качестве сопровождающего. В вагоне мчавшегося поезда она сидела прямо напротив него. На это место ее усадила стеснительная подруга Ханна, которая на тот момент уже была безнадежно влюблена в этого юношу, поэтому ее лицо, обычно довольно флегматичное, заливалось краской всякий раз, когда их взгляды пересекались. Еще до отправления, на станции Чхоннянни, он ненадолго отлучился по делам, вручив свою сумку Ханне, которая тут же покраснела как рак, словно на нее опрокинули бутылку с красным вином. Чувствуя это, подруга в волнении спрашивала: «Михо, у меня все лицо горит, да?» – и из-за переживаний ее лицо алело еще больше. Что до нее, то она видела его впервые. Совсем недавно переехав сюда и присоединившись к группе старшеклассников при католической церкви, она ведать не ведала, что он местный и первый семинарист на районе.

Она до сих пор помнила свои первые ощущения от встречи с ним. И даже по прошествии лет при виде белого одуванчика среди желтых собратьев ей сразу вспоминался его образ. Белый одуванчик, белоснежная льняная скатерть, белая ромашка или белая космея. Большие выразительные глаза и худощавая фигура, подчеркивающая и без того высокий рост. Недаром она сравнивала его с утонченными цветами: от всего его облика веяло изяществом.

Казалось, он не торопился мужать, и, быть может, именно эта его «не вполне созревшая мужественность» подкупала их, девчонок-старшеклассниц, и внушала к нему доверие. Лучившиеся улыбкой глаза и заправленная в черные брюки белая рубаха – непременный атрибут семинаристов – довершали идеальный образ. Большинство парней тогда ходили в джинсах, замызганных кроссовках и с длинными лохмами, поэтому, наверное, его опрятно-подтянутый вид – белая рубашка, черные брюки и черные же туфли вкупе с аккуратной короткой стрижкой – привлек и ее внимание.

Была ли это любовь с первого взгляда? Пожалуй, да. А то зачем бы ей, оказавшейся благодаря подруге прямо напротив, безмолвно сверлить его взглядом, явно пытаясь таким образом привлечь к себе внимание? Теперь-то она понимала, что это было чистой воды обольщение, бесхитростное в своей невинности. И в его глазах ее душа уже прочитала… что он, как и она, понемногу в нее погружается, – они оба постепенно проникались друг другом, как бы становились единой сущностью… И еще она знала, что эта любовь будет достаточно болезненной, чтобы ярчайшей искрой воспламенить ее жажду к литературе. Подумать только, что за ирония судьбы: приблизившись к запретной двери, дать зарок в нее не входить…

В шестнадцать лет внимательное многочасовое исследование своей персоны перед зеркалом убедило ее в том, что пусть нос чуток и подкачал, зато огромными черными глазами вполне можно было гордиться. И близкая подруга Ханна укрепила ее в этом мнении, уверяя, что нос не так уж и плох, но, конечно же, не идет ни в какое сравнение с прелестными глазами. Вот тогда-то и созрело решение: если кто-то из парней ей понравится, она будет пристально в него вглядываться.

Студент первого курса, он был первым, на кого она, старшеклассница, чье тело уже успело сформироваться, целенаправленно устремила взгляд своих прелестных глаз. И ничего не было противоестественного в том, что школьница восхищается симпатичным, статным парнем, а он засматривается на рослую девушку, развитую не по годам. Все необходимые для первой любви условия наличествовали: юный возраст, частое общение и немалое количество щекочущих нервы препятствий, которые лишь балансировали чувства.

И как незнание законов гравитации не мешает человеку прямо стоять на земле, так и они естественным образом, шаг за шагом, все глубже и глубже узнавали друг друга, не имея ни малейшего представления о том, что же их влечет.

6

Барозавр. В холле высился гигантский скелет динозавра. Остановившись возле экспоната, она прочитала: «Динозавр позднеюрского периода. Обитал в Северной Америке и Африке 156–145 миллионов лет назад. Барозавр означает „тяжелый ящер“, длина тела составляла от 23 до 27 метров. Питался листвой деревьев. Своим длинным хвостом из более чем восьмидесяти хрящей отпугивал хищных плотоядных динозавров, хотя отличался смирным от природы нравом».

Ее рассмешило выражение «смирным нравом», сказанное в отношении такого громадного ящера. С раннего утра, а точнее с момента вылета из Кореи, она переосмысливала отрезок времени в сорок лет (целых сорок лет!), а тут – шутка ли – речь о ста пятидесяти миллионах!

Окинув глазами холл, она вновь взглянула на цифры, обозначающие период существования этого древнего великана. Промелькнула мысль: неужто Джени была права, предположив, что место встречи выбрано не случайно и тем самым он действительно хотел сказать, мол, да что там какие-то сорок лет? Сущая ерунда по сравнению со ста пятьюдесятью миллионами!

Тогда и правда это место идеально подходит для рандеву с первой любовью из далекого прошлого. В голове возникли вопросы: «А нужно ли с ним встречаться и имеет ли это какой-либо смысл? И если я спрошу его о былом, ответит ли он? И даже если ответит, что с того?» И следом пришло осознание, что она ничегошеньки о нем не знает.

И тут среди великого множества белокурых, каштановых и черных голов наводнивших холл людей проблеснул, как звезда в грозовом небе, чей-то взгляд; их глаза тотчас встретились. Сомнений не было: это он! По телу как будто пробежал разряд электрического тока, боль пронзила затылок и спустилась по позвоночнику, заставив на мгновение замереть. Похоже, уже какое-то время он приглядывался к ней, но, видимо, разлука в сорок лет удерживала от того, чтобы сразу подойти. Ее губы сложились в улыбку – сказался опыт университетского преподавателя.

Он пошел ей навстречу. В его походке и движениях не чувствовалось скованности, внутреннего напряжения, – напротив, лицо светилось радостью. Профиль соцсети не обманул: он был таким же, как на фото, – подтянутым и мускулистым, как и подобает любителям велоспорта. И пускай волосы чуть поредели, признаков облысения не наблюдалось, как и выпирающего живота. Все это она успела не без удовлетворения отметить про себя, пока он пробирался к ней через толпу.

– Пораньше приехала, – приветливо и непринужденно проговорила она, хотя еще секунду назад думала о том, что сказать человеку, с кем судьба развела на целых сорок лет, и будет ли правильно начать подобным образом. Все-таки прошедшую друг без друга жизнь не спишешь со счетов…

– Я так и подумал, что ты не задержишься, поэтому тоже пришел пораньше. Правильно сделал! Хотя обычно дорога из Флашинга забита до предела…

С этими словами он как ни в чем не бывало зашагал, увлекая ее за собой. Потом вдруг приостановился с ошарашенным видом, будто сомневался в реальности происходящего.

– Неужто мы и впрямь встретились? И не где-нибудь, а в Нью-Йорке, на Манхэттене! Мне это точно не снится?

Его последнее восклицание несколько покоробило ее, впрочем, как и идея встретиться у динозавра в Музее естественной истории. От этих слов стало не по себе – они вызвали чувство отчужденности.

Внезапно память перенесла ее на сорок лет назад во двор его дома. Вспомнился вечер, когда, смахнув снег с качели, она сидела и ждала его до тех пор, пока не промерзла до костей. Она еле добрела до дома, с трудом передвигая потерявшие всякую чувствительность одеревеневшие ноги. Почему он не пришел?

«Надо же, насколько живучими бывают воспоминания!» – поразилась она. Тогда они так и не встретились. Минуло сорок лет. И вот – сегодняшний день. Подняв голову, она увидела улыбку на губах и знакомые задорные искорки в глазах. «Совсем не изменился!» – так и подмывало сказать это вслух, поделиться с кем-нибудь открытием. Только вот с кем? Собственная реакция ее позабавила.

– Хочешь и на других динозавров посмотреть? Вот этот в холле – барозавр! Особь позднеюрского периода, – выходит, жил сто сорок пять миллионов лет назад.

– Ну надо же! – откликнулась она, а он широко улыбнулся.

Кажется, начало неплохое. Оба немного нервничали, но при этом старались сохранять спокойствие, призвав на помощь житейский опыт и чувство юмора.

– Сто сорок пять миллионов лет назад… Только представь, какая это древность! Название «барозавр» означает «тяжелый ящер», его придумал американский ученый – специалист по динозаврам Марси в 1890 году… Как ты вообще относишься к динозаврам, они тебе нравятся? – говорил он скороговоркой, с ровной интонацией, как робот, зачитывающий сведения из энциклопедии.

К динозаврам она в общем-то равнодушна, но раньше много читала о них с маленькой дочкой, которая… И не договорила, так как он затарахтел дальше:

– Знаешь тираннозавра?

– Ну да, он же самый известный…

– А трицератопса? Тот, что с тремя рогами?

– Его, кажется, нет.

– Та-ак, понятно! А как насчет пинакозавра? Он похож на черепаху с длинными лапами. Нет, погоди… Или на нее больше похож проганохелис? А этот, скорее всего, ближе к диплодоку или брахиозавру? Знаешь таких? Сейчас тут проходит большая выставка динозавров. Давай заглянем!

Она впала в ступор, не зная, что и подумать о человеке, которого увидела впервые за сорок лет и который без передышки, словно заведенный, сыпал названиями древних гигантов. Как же все-таки это нелепо – встретиться в Музее естественной истории на Манхэттене впервые после столь продолжительной разлуки и обсуждать каких-то там барозавров и тираннозавров. Сейчас, здесь, он казался ей таким же странным и чужим, как и этот собранный по косточкам «смирный великан» размером с пятиэтажный дом, который жил невообразимо давно, обгладывая зелень с деревьев. Мелькнула мысль, что она уже не уверена в благополучном исходе свидания. Как, черт подери, этот огроменный барозавр с его-то массивной тушей умудрялся выживать, перебиваясь древесной листвой? И какого черта этот человек пересказывает о нем справочные сведения с таблички той, с кем навсегда распрощается на закате дня?

До ужина было еще далеко, а она, грешным делом, уже подумывала сбежать прямо сейчас – под предлогом срочных дел, якобы внезапно возникших у матери. Но, поравнявшись с ним на входе в музей, она обнаружила, когда их взгляды встретились, что его лицо сияет искренней радостью. Казалось, он был взволнован и полон энтузиазма. И, конечно же, совершенно не догадывался о ее намерениях улизнуть. Хотя голова подсказывала ей одно, сердце, в очередной раз пронзенное едва ощутимой болью, велело другое.

– А ты, я вижу, по-прежнему интересуешься наукой!

– Да, это моя слабость. Взгляд на многовековую историю помогает осознать, насколько человек мал и незначителен, – ответил он.

Теперь она, кажется, начала догадываться, почему он предложил встретиться здесь. В другой обстановке, возможно, их обоих придавило бы гнетом минувших сорока лет – что, по сути, даже больше, чем добрая половина жизни.

– Помню-помню, как ты к месту и не к месту сыпал рассказами из «Жизни насекомых» Фабра.

При этих словах он внезапно остановился и рассмеялся.

– Неужели помнишь?!

Она набрала в легкие воздуха, хотелось ответить: разве такое забудешь… Но вместо этого сказала:

– Ты забыл, что у меня отменная память?

На ее выпад он засмеялся.

– Да, для тех, у кого с памятью не лады, помнить такое – непосильная задача…

– Ты тогда посоветовал мне эту книжку, упомянув про какую-то осу, которая вонзает жало в жизненно важную точку жертвы, отчего насекомое не погибает, а, словно под наркозом, застывает, теряет чувствительность, оставаясь свеженьким и пригодным в пищу еще долгое время… После той истории я так и не смогла осилить этот кладезь знаний. Твое описание звучало настолько жутко, что даже сейчас, при мысли об этой книге, мне сразу же представляется усыпленное несчастное насекомое, замершее между жизнью и смертью.

– А, ты про мой рассказ о том, как королевский шершень охотится на долгоносика?

– Значит, речь шла про них?

– Да, это очень похоже на то, как сейчас в китайской традиционной медицине проводят операции при помощи иглоукалывания, без применения анестетиков: главное – знать правильное место. Королевский шершень жалит долгоносика в определенную точку, и тот, замирая в полуживом состоянии, становится лакомой пищей для личинок. Парализуя двигательные нервы своей жертвы ровно настолько, чтобы та не сбежала, шершень заготавливает впрок еду для своего прожорливого потомства.

– Хм, слушаю все это – и опять в дрожь бросает. Кстати, а с памятью у тебя дела обстоят не так уж и плохо.

Они вместе рассмеялись.

– Считаешь? Просто про растения, животных и динозавров я помню, а про…

Она перестала смеяться и пристально посмотрела на него. Он снова растянул рот в улыбке и скосил на нее глаза. Их взгляды вновь пересеклись. Возникло ощущение, будто сорокалетней разлуки не было вовсе, будто этот срок бесследно выпал из жизни и они в ускоренном темпе возвращались в былые времена.

Летнее утро. Мощенная кирпичом дорога, ведущая домой с утренней мессы. Ограда жилого комплекса, увитая алыми розами. Он тогда что-то рассказывал взахлеб и звонко смеялся. От его смеха щемило в сердце, так прекрасен он был…

– А про людей помнить не получается… – договорил он и добавил, словно про себя: – С людьми – тяжеловато.

Она знала, с возрастом все чаще начинаешь разговаривать сам с собой. Сама нередко ловила себя на этом во время уборки. Одинокие старики постоянно что-то бормочут себе под нос, хотя одиноким молодым людям это несвойственно. Поэтому дочка, бывало, советовала ей завести домашнего питомца.

– Знаешь поговорку: «Бубнит, как вымокший под дождем буддийский монах»? Ты, мама, точь-в-точь как тот монах. А все потому, что живешь одна. Будь у тебя кошечка или собачка, было б с кем поговорить. Послушайся меня, заведи себе какую-нибудь домашнюю зверюшку!

Однако то, что он, до сих пор состоящий в браке женатик со стажем, разговаривает сам с собой, наводило на мысль, что в семье с общением не совсем ладно. Видимо, они с супругой не слишком часто делятся друг с другом своими переживаниями. В своем сердечном блокноте, в пустой графе его профиля, она зафиксировала: