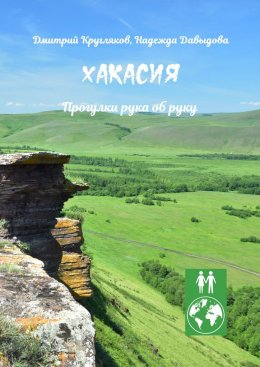

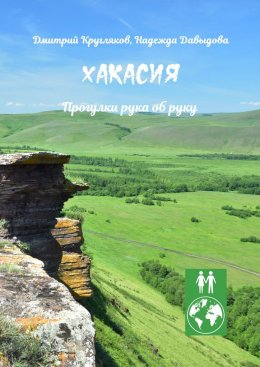

Хакасия. Прогулки рука об руку

Размер шрифта: 13

© Дмитрий Кругляков, 2024

© Надежда Давыдова, 2024

ISBN 978-5-0065-1534-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Продолжить чтение

© Дмитрий Кругляков, 2024

© Надежда Давыдова, 2024

ISBN 978-5-0065-1534-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero