Американская герилья. Как мы взрывали Белый дом и боролись против войны во Вьетнаме

© Айерс Б., 2024

© Дорн Б., 2024

© Катайцева Э.С., перевод на русский, 2024

© ООО «Издательство Родина», 2024

Американская герилья. Как мы взрывали Белый дом и боролись против Войны во Вьетнаме

Билл Айерс, Бернардин Дорн

Введение

Подожди минутку. Этого не может быть сейчас. Подожди.

Фитиль уже зажжен, маленькие искорки летят вперед в отчаянном, смертоносном танце. Стальные стрелки на больших часах неумолимо тикают, а мир все больше и больше выходит из-под контроля. Вся моя жизнь вот-вот взорвется.

Через минуту я буду шататься по пыльному участку дороги в одиночестве, бредя в ночь, все разорванное на куски, но я еще не знаю этого, пока нет. Намеки и зацепки, сомнения, страхи были растоптаны и изгнаны на дальние уголки моего сознания, и поэтому я просто сижу здесь, тупо глядя на эту заброшенную маленькую телефонную будку, гадая третью ночь подряд в сгущающихся сумерках, зазвонит ли когда-нибудь эта чертова штука. Все рухнет через минуту. Но не сейчас. Шестьдесят секунд до хаоса.

Выцветшая синяя вывеска не вызывает ни пристального внимания, ни доверия: «Открыто», – тревожно объявляет она, – «Телефон». Телефон работает – я проверял, а затем перепроверял сто раз, – но красная краска по краям выцвела до розового, тусклая лампа дневного света отчаянно мигает, а черный провод неуверенно тянется к основной линии. Я надеюсь, что любой здравомыслящий путешественник, даже самый отчаянный, направится в более многообещающее место; здесь нет ни еды, ни бензина, ни туалета, ничего, кроме одинокой грязной телефонной будки и сломанного стола для пикника. Теперь это моя собственная личная линия, как я и хотел.

Я прозвал это место Дворцом Паука из детской книжки, которую знал давным-давно, и это правда, черные пауки живут большими, собирая светящихся мух в хрупкую на вид, но неподатливую паутину. У Дианы и у всех остальных есть мой номер – я буду во Дворце Паука в восемь, сказала я, когда мы сверили часы и расстались несколько дней назад, – и вот я здесь ровно с восьми часов, жду.

Телефонная будка воняет застарелой мочой, которую, как я полагаю, ежедневно запекают в этой случайной солнечной печи. Кто бы мог здесь пописать? Вслух удивляюсь я, глядя вдаль, на горизонт, широкий, как церковная дверь. Может быть, вид заброшенной телефонной будки подобен звону колокольчиков собак Павлова. Мои мысли сейчас блуждают. Где все? Я стону в ночь, в себя. Пять минут девятого. Думаю, я подожду до четверти шестого, не дольше.

Я соскальзываю со стола и отхожу на несколько шагов, набираю пригоршню камней, бросая их один за другим в забытые богом деревянные ворота через дорогу.

Два часа ночи, звонка нет. Что, если сегодня вечером снова ничего не будет? Я вернусь во Дворец Паука завтра в восемь вечера, я думаю, и в восемь следующей ночи, и в следующую, и в следующую, наверное, навсегда. В последние месяцы я почувствовал, что мое мужество пошатнулось, а уверенность иссякла, но я крепко держусь за эту маленькую трудную вещь: дисциплину. Я должен был быть здесь с субботы, и вот я здесь. Этот телефон и я вцепились друг в друга мертвой хваткой; я не могу отпустить. Холодный воздух становится горьким, и я слегка дрожу. Давай, говорю я, снова нарушая тишину, чувствуя холод и одиночество. Позвони мне. Пожалуйста, позвони мне.

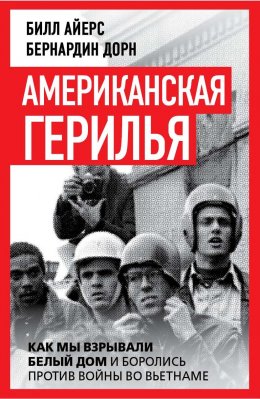

Уэзермены выступают на собрании «Студенты за Демократическое общество». Июнь 1969 года

Темный седан появляется вдалеке в виде точки, оставляющей след на дороге, с грохотом разгоняется мимо меня к далекому горизонту и, как мираж, быстро исчезает, и мой телефон внезапно оживает, взрывается, как ружейный выстрел. Два громких гудка, из обоих стволов. Я подскакиваю, чтобы схватить его, как спасательный жилет, прежде чем прыгнуть за борт тонущего корабля. «Эй, детка», – голос друга, но не Дианы. Что-то не так – близость, ее настойчивость, интимные объятия, я думаю, отчаявшихся. «Ты в порядке? – спрашивает она. – Ты один?»

«В чем дело?» – Спрашиваю спрашиваю я, мое разочарование грубо вытесняется простым страхом, более масштабным и внушительным. Что это? Я мог представить ее тогда, стоящей у своей собственной изолированной телефонной будки, жесткую и уверенную, совсем не похожую на меня. Но она колеблется; у нее неожиданно перехватывает дыхание, возможно, слышатся сдавленные рыдания, и неожиданная печаль закаляет ее стальную волю. В моей голове зазвенели сигналы тревоги.

– Ты должен уехать сейчас, – твердо говорит она. Самое позднее завтра. Мы встретимся через неделю на берегу. Произошел ужасный несчастный случай.

– Что за черт? Несчастный случай? О чем, черт возьми, она говорит?

– Да-да-да-да…

Теперь ее голос звучит странно бессвязно, она тараторит, как обезьянка, и я ничего не могу разобрать.

– Подожди минутку, – говорю я. – Этого не может быть сейчас. Подожди.

– Диана мертва, – повторяет она, и звук бьющегося стекла застревает у нее в горле. – И некоторые другие… тоже мертвы.

Мой разум заикается.

– Диана мертва, – медленно повторяет она, и тогда я бешено бегу, брошенный телефон раскачивается из стороны в сторону. Диана мертва – эти три пронзительных слова отражаются от стенок моего черепа непрерывным циклом – Диана мертва. Спотыкаясь, я падаю, вскакиваю, исцарапанный и покрытый гравием, снова бегу. Куда, по-моему, я направляюсь?

Голос, которого я не узнаю, доносится издалека, нарастая и собираясь в протяжный крик, исходящий из какого-то неведомого места внутри меня, – Нет! А потом наступила мертвая тишина, только шум воздуха и биение крови, эхо побега. Я слышу барабанный бой у себя в ушах, мое сердце колотится в груди, и я чувствую, как мои мышцы напрягаются на расстоянии, теперь работая автоматически. Я бегу, спасая свою жизнь, но я не знаю, куда я иду.

Через минуту я буду составлять списки – бросайте машины, скажут они, прячьте улики. Через минуту я, задыхаясь, буду заниматься ремонтом, пытаясь понять, где все пошло так ужасно неправильно. Но не сейчас. Теперь мой разум взрывается, и я бегу в полном одиночестве, практически в пустоту.

Это был март 1970 года, и американская война во Вьетнаме была наполовину закончена, хотя мы еще не знали этого. Женщина на другом конце провода скоро спасет меня, и вскоре после этого мы вместе погрузимся в подземную реку сильного, быстрого коричневого бога жизни, который будет тянуть нас на десятилетия вперед, но мы и этого еще не знали. Все, что было несомненно, – так это то, что Диана внезапно умерла, а я – в мгновение ока – потерял рассудок и пошел ко дну.

Часть первая. 1965—1970

Глава первая

Вьетнам смутно напоминал мне о доме, но всю дорогу уютно оставался на заднем плане. Он не сводил меня с ума, пока. Я не был уверен, что будет дальше. Кто знал? Я отправился на юг в поисках движения, которое почему-то не смог найти, а затем в море в поисках приключений и впечатлений, которые также ускользали от меня. Сейчас я возвращался домой, в Энн-Арбор, но подумал, что если здесь меня ничто не удержит, возможно, я пойду в армию и узнаю об этой войне. Жизненные уроки. Это казалось разумной альтернативой – я читал Нормана Мейлера. Возможно, я бы проникся тем жгучим ощущением, о котором мог бы написать.

К тому времени я видел только одно изображение Вьетнама – фотографию из международной прессы. На нем молодые американские парни, нагруженные снаряжением, высаживались где-то на золотом пляже, который простирался на многие мили до далеких зеленых гор, – они выплыли на берег, улыбаясь и выглядя целеустремленными и уверенными, как школьная футбольная команда, выбегающая через штанги ворот на поле перед большой игрой. Все выглядело не так уж плохо. Они понятия не имели, что их ожидало, о том, что грядет, но, с другой стороны, и я тоже.

Первым делом я позвонил Рути Штайн. Мне нужно было где-то остановиться, и Рути помогла мне найти маленькую лачугу, которую я мог себе позволить, – комнату на чердаке с маленьким окном и входом по пожарной лестнице. Там был диван для моего брата Рика, новенького первокурсника, застрявшего в общежитии, и он мог оставаться со мной, когда ему заблагорассудится, то есть всегда. Я записалась на занятия, но были дела поважнее.

К концу недели мы устроились, а затем Рути взяла нас с собой на встречу о Вьетнаме. Мы набились в маленькую комнатку в подвале союза с полудюжиной других людей – она была в совершенно новом антивоенном организационном комитете.

Сенат факультета рассматривал возможность проведения забастовки учителей, приуроченной к приближающемуся международному дню протеста против войны, и организационный комитет в этот момент обсуждал, приглашать ли представителей Госдепартамента США в кампус для дебатов.

– Мы не можем предоставить этим парням форум, – сказал высокий бородатый парень в очках с толстыми стеклами и в старой армейской куртке, пыхтящий на Camel. – Они просто запутают дело. – К его куртке была приколота большая алая звезда.

Я внимательно слушал, моргая и заикаясь на пути к какому-то новому осознанию, в то время как комната наполнялась идеями и дымом. Мужчины были в основном неинтересными и незапоминающимися, но в каждой женщине была своя привлекательная черта. Каламари была простой и невзрачной, но у нее были рыжие волосы и потрясающий смех. Марианна была худенькой, но у нее было прелестное ушко, которое так и просилось, чтобы его поцеловали. Джейми был толстым, но полным энергии бойца. Женщину и дыню, как однажды сказал поэт, нельзя узнать по их внешности.

Я сказал Рику, что, возможно, уеду из Энн-Арбора и поступлю на военную службу, но не упомянул об этом ни Рути, ни кому-либо еще. Рика привлекал пацифизм, и он читал гораздо больше, чем я, по философии, политике и истории. Ему сразу же не понравилась эта идея. Он сказал, что это безумие. Ты окажешься втянутым в то, чего даже не понимаешь, и это не значит, что ты можешь просто передумать и уйти. Ты не годишься для того, чтобы кого-то убивать, и ты пока не хочешь, чтобы тебя убивали, по крайней мере за это.

Теперь, в этой подвальной комнате, дискуссия велась вокруг целого ряда пацифистских и радикальных предположений, которые сделали бы добровольчество на войну немыслимым. Идеи были знакомы по движению за гражданские права – ненасильственное сопротивление, прямое действие и моральное свидетельство, нарушение несправедливых законов применялись в новом сложном контексте. Я бы никогда не упомянул, что меня чуть не завербовали в армию, и я надеялся, что Рик просто забудет об этом. Теперь я хотел поступить сюда. Я открыл глаза и, увидев мир, стал причастен к его проблемам. Шел 1965 год, и мне было двадцать лет.

Преподавательский состав не смог прийти к консенсусу по поводу забастовки – слишком многие считали, что учителя и интеллектуалы, в частности, морально обязаны выдвигать идеи, дискутировать, никогда не отступать, – и все же компромисс оказался неожиданно блестящим: все они будут вести свои занятия как обычно, но содержание этого однодневного протеста будет сосредоточено исключительно на Вьетнаме, его истории и культуре, его народе и его борьбе, а теперь – на вмешательстве США и кое-чем из того, что эта последняя глава может предсказать для Вьетнама и для нас. Таким образом, это будет однодневное обучение, которое приведет к целым выходным семинарам, выступлениям, дискуссионным группам и дебатам. У преподавателей были сильно расходящиеся взгляды по существу вопроса, но это оказалось несущественным. Что имело значение, так это открытие огромного нового пространства для дискуссий, активизация духа исследования. Все это неизбежно, я полагаю, спровоцировало критический настрой активиста, поскольку участник за участником спрашивали: «Что мы теперь знаем?» Что мы готовы делать с тем, что мы теперь знаем? Я был взволнован. Мы двигались, и мы были не одни.

За неделю до запланированного занятия Стэн Надир, смуглый и энергичный аспирант, который всегда носил черный берет с маленькой фарфоровой красной звездочкой, приколотой сбоку, произвел небольшой фурор в Аквариуме, центральном перекрестке кампуса. Я лишь немного знал Стэна по встречам – он был тихим одиночкой, но серьезным, и никто не сомневался в его целеустремленности, что для нас очень важно, потому что это было показателем морали. Он приобрел некоторую известность в кампусе как бесстрашный организатор, который часами в одиночку ходил из кабинета в кабинет, пытаясь заставить преподавателей подписать антивоенную петицию, а затем, в случае успеха, пытался заставить их пожертвовать деньги, чтобы петицию можно было разместить в виде рекламы на всю страницу в New York Times. В одном апокалиптическом репортаже Стэн провел полчаса с профессором социологии, который в конце концов выставил Стэна за дверь, фактически сказав, что это не его область знаний и что он недостаточно читал об этом, а потому не может подписать. Стэн вернулся на следующий день с большой стопкой литературы, статей и буковок, с которыми осажденный профессор согласился ознакомиться. На следующий день, вернувшись снова, профессор сказал Стэну, что все это было очень интересно, но, опять же, поскольку он не был экспертом, он обнаружил, что в один день был против войны, а на следующий – за нее. Ничуть не смутившись, Стэн спросил, может ли он вернуться, чтобы собрать подпись в один из дней, когда профессор был против войны.

Аквариум был местом всех видов повседневной деятельности кампуса, его стены обычно были увешаны плакатами, проходы были уставлены столами, где организации и клубы рекламировали мероприятия и набирали членов. В этот день, зажатый между балом «Неделя Греции» и столами «Марша десятицентовиков», вербовщик морской пехоты США сидел в парадной форме, подтянутый и важный. Рути и несколько других студентов начали раздавать листовки под названием «Информационный бюллетень по Вьетнаму», которые они подготовили для учебного занятия, но антивоенный организационный комитет счел их срочно необходимыми именно сейчас. Информационный бюллетень представлял собой совершенно неприкрашенную двустороннюю страницу через один интервал, трудночитаемую, но всеобъемлющую: «Декларация независимости Республики Вьетнам, провозглашающая свободу от Франции, начинается словами: “Мы считаем эту истину самоочевидной, что все люди созданы равными”; “Президент Эйзенхауэр заявил, что в результате свободных и справедливых выборов во Вьетнаме в 1956 году за Хо Ши Мина проголосовало бы 80 % избирателей”».

Дальше и дальше, все то, что вы могли бы найти, если бы захотели, потому что Рути переписала Информационный бюллетень. Я изо всех сил старался наверстать упущенное, и это была находка – мои личные заметки о Вьетнаме. Я мало что знал, но к середине дня почти все запомнил.

В тот первый день в Аквариуме разгорелись какие-то споры, но они были спорадическими и сдержанными. Однако когда рано утром следующего дня прибыл вербовщик морской пехоты, Стэн Надир уже был там с тоннами литературы о Вьетнаме, кипами плакатов и значками протеста, которые можно было купить за четвертак. Накануне вечером он также сделал плакат из простыней и повесил его стратегически высоко на стене над головой морского пехотинца:

Военные преступления – это зверства или правонарушения против людей и собственности, включая убийства, депортацию, бессмысленное разрушение городов или деревень… Любое лицо, принимавшие участие в этих действиях по собственному согласию, является военным преступником.

– Из документов Нюрнбергского процесса

Под громкой цитатой черными печатными буквами Стэн напечатал шесть слов: «Этот человек – военный преступник», за которыми следовала толстая красная стрелка, указывающая на голову морского пехотинца.

Знамя Стэна наэлектризовало Аквариум. Морской пехотинец кипел от злости и, откликнувшись на свой собственный призыв к оружию, бросился на вывеску. Стэн преградил ему путь. Были проведены консультации с администрацией. Морской пехотинец настаивал на отсутствии вывески; Стэн сказал, что никаких морских пехотинцев. После некоторого обсуждения и некоторого заламывания рук со стороны властей было решено, что оба останутся: по словам администрации, морские пехотинцы США имели полное право набирать рекрутов в кампусе, но студенты также имели право протестовать против их присутствия. Морской пехотинец нахмурился; Стэн занял вызывающую позу рядом с ним, скрестив руки на груди, – они представляли собой интригующее зеркало: сильные, гордые, немногочисленные. Это было своего рода перемирие. Но ненадолго.

Аквариум наполнился учениками, которые сначала сновали на занятия и обратно, останавливались, чтобы поспорить, а в конце концов и вовсе бросили школу. Группы людей массово переходили на сторону осажденных морских пехотинцев только для того, чтобы столкнуться с растущей группой антивоенных студентов. Люди входили и выходили весь день, высыпая на Diag и газоны за его пределами. Мы с Риком раздавали информационный бюллетень по краям Аквариума, каждый из нас с удовольствием вступал в небольшие споры по краям толпы, не сводя восхищенных глаз со Стэна, оказавшегося в центре бури. Когда Рик подслушал, как студентка в юбке «Пендлтон» и кардигане с золотой булавкой в виде круга на шее и значком женского общества над левой грудью попросила свою подругу не утруждать себя разговорами с нами, потому что, как она сказала, они пара нью-йоркских евреев, которые просто повторяют то, что написано в этом дурацком информационном бюллетене, – мы раздулись от гордости. «Неужели наш звук настолько хорош?» – мы задавались вопросом, пораженные.

Дебаты проходили над нами, вокруг нас и сквозь нас. Вьетнам становился для меня больше, чем точкой на карте. Это была земля с историей и географией, границами, как и везде, что-то, на что можно было посмотреть и найти. Во Вьетнаме местоположение оказалось извилистым. Оно включало в себя такие измерения, как надежды и страхи, страстные желания и ужасы, личное, интерпретируемое. Самая правдивая карта Вьетнама для американцев вскоре предстала бы в виде нацарапанных психических шрамов, калейдоскопа извилистых тропинок и безграничных горизонтов. Таким образом, Вьетнам стал бы местом как снаружи, так и здесь.

Рути подарила мне книгу фотографий, изображающих повседневную жизнь Вьетнама, большие цветные снимки, на которых изображены серо-голубые буйволы, опустившие головы, растопырившие рога, тяжело барахтающиеся в грязи с провисшими в воде животами, маленькие мальчики с бамбуковыми палками на спине; мужчины, раскидывающие огромные сети по изумрудным полям, собирающие сверчков для птиц, которых они продают на рынке; вереница женщин в конических шляпах, защищающих от солнца, по колено в воде, ритмично кланяющихся, чтобы посадить молодые побеги риса; толпа детей с черными глазами; сияющие круглые лица, с шумом вырывающиеся на грязную дорогу в погоне за цыплятами; река мотоциклов, несущихся по старой части Ханоя, младенцы, сидящие на рулях, дедушки, цепляющиеся за задние сиденья, все едут, едут. Люди соскакивали со страниц и смотрели на меня, трепетные и живые, некоторые казались древними, как драконы, другие – молодыми, как бледные ростки, пробивающиеся из рисовых полей, все они излучали сентиментальность, каждый был объектом моего растущего романа. Не знаю почему, но через некоторое время я почувствовал, что знаю их каждого в отдельности. Неправда, конечно, но они казались мне сверхреальными, больше, чем людьми. И я почувствовал, что война обостряется, каковой она и была на самом деле, и ведется лично от моего имени молодыми парнями, которых я знал, которые могли бы быть на моем месте. Сейчас я ничего не хотел, кроме как покончить с войной, покончить с ней сейчас же.

Вьетнам находился в изоляции, и тогда в Соединенных Штатах не жило ни одного вьетнамца; все, что производилось в Ханон, было слегка контрабандным. Книга Рути пришла через Париж, большая часть литературы, пуговиц и книг Стэна – через Ванкувер. Стэн приклеил копию совсем другой фотографии к одному из своих плакатов, поначалу довольно невинной, постепенно непонятной и внезапно ошеломляющей: четверо американских мальчиков, стоящих на коленях на солнце, с обнаженной грудью, широко улыбающихся, расположившихся на траве в обрамлении тропических растений и деревьев, четверо советников в зеленых беретах, посланных обучать вьетнамцев-антикоммунистов. Это было похоже на знакомый снимок из ежегодника команды по плаванию, или футбольной команды, или капитанов бейсбола – свежеокрашенные, торжествующие ребята. Один из них был похож на Барфлая, другой – на моего брата Тима. Черт возьми, один из них был похож на меня. Но как раз там, где должны были быть золотые кубки или кедровые таблички, прямо перед ними, сейчас они держат в руках отрубленные человеческие головы с вечно открытыми тусклыми невидящими глазами, отрезанные уши, нанизанные на декоративный ошейник, который носит на шее один улыбающийся ребенок. Голова на коленях этого ребенка тоже гротескно улыбнулась, и у меня закружилась голова. Я вспомнил Маркса из подготовительной школы, неуклонное разоблачение присущего этой системе варварства, по мере того как она отворачивается от своей домашней базы, где злоба иногда может принимать респектабельные формы, в сторону колоний, где она обнажается. Здесь были парни вроде меня, которых превращали в монстров; здесь была обнаженная Америка, без притворства, голая и открытая на земле, выставленная на обозрение каждому прохожему. У меня закружилась голова.

Билл Айерс

Противостояние в Аквариуме разлившейся рекой перетекло в учебный класс, перенося меня по каскадам воды из комнаты в комнату, из зала в зал, отражаясь от валунов. В одном лекционном зале Роджер Ванилла, местный анархист, утверждал, что если вы признаете существование экспертного класса, вы вбиваете гвоздь в крышку гроба демократии. «Не следуйте за лидерами!» – кричал он.

– Это война мечты, – продолжил он, и в этой войне все равны и все свободны. Он говорил о тактике, объясняя в пылкой обличительной речи, что все системы являются спекулятивными, основанными на предполагаемой норме, и, следовательно, могут быть разрушены при серьезном задействовании нашего воображения.

Глава вторая

Мы разожгли костер на Diag, и сотни нас – анархистов и уличных активистов, радикалов и рокеров – не ложились спать, пели и разговаривали. Рон Сент-Рон появился в облаке дыма.

Конечно, Рон Сент-Рон не было его настоящим именем, но, как и у многих молодых людей, включая его соседа по комнате Роджера Ванилла, у него был переходный период, и для него процесс переосмысления включал в себя новое имя. Он прошел путь от Рона Синклера до Рона Сент-Клера, а теперь еще и это.

– Во-первых, – сказал он, – мне хочется произнести свое имя дважды, Рон, Рон, а во-вторых, мне нравится, как оно звучит – Рон Сент-Рон. Это напоминает мне Бонда, Джеймса Бонда.

Он сделал паузу, глубоко затянулся и быстро проговорил остальное тонким голосом на пределе своих возможностей: «Плюс ко всему, я хочу когда-нибудь стать святым, но я не хочу ждать своей смерти, потому что после твоей смерти может быть запрещено заниматься сексом – кто знает? – и не только мне нравится это, но я думаю, многим, многим девушкам могла бы понравиться идея заняться сексом со святым». Он громко выдохнул, сделал еще одну затяжку и мило улыбнулся, его широкое лицо приобрело цвет вкусного яблока.

Я был совершенно спокоен к тому времени, когда заметил, что Боб Мозес находится среди нас, в центре большого круга, и говорит тихо, но как-то обращаясь ко всем нам. Я знал, что это Мозес, хотя никогда не видел его раньше и понятия не имел, что он будет здесь сегодня вечером. Я достаточно часто видел его фотографии – Мозес возглавляет марш в округе Лондес, штат Алабама, Мозес регистрирует выборщиков для голосования, Мозеса сажают в тюрьму – и он уже был известен как мужественный чернокожий лидер SNCC. На самом деле было странно, что он вообще оказался здесь, но это были странные времена, и я никогда не сомневался в этом. Я чувствовал себя странно, стоя на расстоянии вытянутой руки от живого героя, удивленный тем, что он такой молодой и маленький – как я, среднего роста и телосложения, в очках в роговой оправе, джинсах и джинсовой куртке.

Мозес был непритязателен во всех отношениях, но тем не менее его слова производили впечатление. Справедливость и мир – близнецы, тихо сказал он той ночью, порожденные одним и тем же желанием, точно так же, как война – близнец расизма. Чтобы завоевать мир, нужно бороться за справедливость. Он сказал, что его война была не против вьетнамского народа, а против целой системы, которая вела войну против народа Вьетнама и другую разновидность войны против его собственного народа в Миссисипи. Я был под кайфом, это правда, но слушание Мозеса укрепило для меня связь, которая накапливалась неделями – я внезапно почувствовал себя перенесенным, когда увидел, как это расплывчатое и бесформенное нечто начало обретать форму и материализовываться, и, сложив одно и два вместе, с потрясением осознал, что в этот момент я стоял в центре неуловимого движения, которого я искал.

Государственный департамент действительно направил на обучение двух молодых людей, которые аккуратно рассказали о распространении коммунизма и ответственности США по защите свободного мира от тоталитаризма.

– Если падет Вьетнам, – сказал один из них, – за ним в скором времени последует весь Индокитай.

– Да, – вмешался другой, – а потом Индонезия, Филиппины, и кто знает? Мы будем сражаться на Гавайях!

Они были серьезными и, возможно, даже искренними, но я отмахнулся от них как от придурков. Я не мог дождаться, когда кто-нибудь из нас разоблачит их.

– Это точка зрения, – возразил Стэн, – которая идет совершенно в другую сторону. США завоевывают все, что им заблагорассудится, – Пуэрто-Рико, Гаити, половину Мексики и, да, Гавайи тоже, – и в этом корень проблемы.

Один сотрудник Госдепартамента просто хмыкнул и пренебрежительно махнул рукой; другой сказал: «Вы доводите это до абсурда».

Когда Рути Штайн бросила им вызов, я почувствовал прилив гордости и силы в своей крови. «Если мы не остановим эту войну сейчас, – сказала она, – среди жертв будут справедливость и прогресс здесь, в Америке».

Они были жалки. Я был в восторге от того, что был со Стэном и Рути.

Я знал, что война незаконна, и мог вдалбливать это в голову всю ночь и весь день. Я почувствовал его мертвую, бесчеловечную хватку в тот момент, когда увидел фотографию Стэна, и чем больше я смотрел и чем больше узнавал, тем сильнее она усиливалась.

Тогда я, разгоряченный, включился в дискуссию, надеясь воспользоваться моментом должным образом.

Что это за система, которая позволяет США распоряжаться судьбами вьетнамского народа?

Что это за система, которая лишает гражданских прав чернокожих на Юге, оставляет миллионы и миллионы обнищавших и отверженных по всей стране, создает безликую и ужасную бесчеловечную бюрократию и ставит материальные ценности выше человеческих – и при этом называет себя свободной и по-прежнему считает себя способной управлять миром?

Я не помню многого из того, что я говорил, но ощущение сохраняется— Рути сияет, глядя на меня, а Стэн отечески кивает, люди, которых я знал по студенческим сборищам, но которые никак не могли знать, что я внимательно слушаю, красивая женщина, делающая заметки. Блестяще! Рути рассказала мне позже, и хотя я знал, что это не так – я чувствовал себя неуверенно то тут, то там, бесстыдно заимствуя у Рути, Стэна и Мозеса, полагаясь на свое желание и волю одержать победу над своими пробелами и запинающейся речью, – я также чувствовал, что купаюсь в каком-то ясном свете восхищения. Блестящий в своем роде.

Пол Поттер, президент организации «Студенты за демократическое общество» (SDS), говорил о создании непреодолимого общественного движения, чего-то большего, чем несколько разрозненных протестов или индивидуальных акций, но мощного народного потока людей, готовых изменить свою жизнь, бросить вызов системе и принять проблему перемен как призвание. Всю ночь я чувствовал себя захваченным мечтой о покое и пленительной идеей социальных перемен как призвания, возможно, как призвания из всех призваний.

– Как вы останавливаете войну? – спросил Поттер. – Если война уходит корнями глубоко в институты американского общества, как вы ее останавливаете? Проводите ли вы марши и митинги? Проводите ли вы инструктаж? Этого достаточно? Кто нас услышит? Как мы можем заставить лиц, принимающих решения, услышать нас, какими бы изолированными они ни были, если они не могут слышать крики маленькой девочки, сожженной напалмом?

Его вопросы обрушивались на меня с настойчивостью пощечины.

– Как вы собираетесь прожить свою жизнь, чтобы она не превратилась в посмешище над вашими ценностями?

Этот последний вопрос загорелся во мне – он гремел в моем сердце и голове долгие годы, – и в этот момент меня завербовали. Этот вопрос предполагал так много: что мы могли бы выбрать целеустремленную жизнь, рефлексивную и обдуманную, что мы могли бы развить и принять мораль для повседневной жизни, что мы могли бы выбрать действовать в соответствии с тем, что нам бросают, чего бы ни требовал от нас известный мир.

Я тут же присоединился к SDS, пикантному супу, в котором все перемешалось: большинство из нас были студентами, некоторые – хиппи, фриками и уличными жителями, некоторые – интеллектуалами, другие – анархистами, культурными бунтарями, социалистами, твердолобыми коммунистами, младенцами в красных подгузниках, детьми трудовой элиты, сыновьями и дочерями сильных мира сего, битниками, поэтами, свободомыслящими, художниками, проходимцами, рокерами, диггерами, Уоббли и многими другими. Мы курили травку (ладно, не все из нас, но я курил), отращивали длинные волосы (у некоторых парней на голове и лицах больше, чем у других, у некоторых женщин на ногах и подмышках, но не все), сильно спорили и обижали друг друга, а обычно обнимались и мирились. В конце концов, мы занимались самыми разными вещами: некоторые из нас организовывались в кварталах для бедных и рабочего класса; некоторые из нас создавали контручреждения (школы, клиники, рабочие кооперативы), чтобы создать модели для нового, более справедливого общества внутри разлагающейся оболочки старого; некоторые из нас организовывали мобилизацию против войны; некоторые из нас останавливали морских пехотинцев США и вербовщиков ЦРУ в кампусах и разоблачали исследования, связанные с войной, которые, по нашему мнению, были аморальными и все же обогащали наши институты; некоторые из нас боролись за открытый прием чернокожих студентов; некоторые из нас, в конце концов, взорвали поставщиков расизма, войны и смерти. Некоторые из нас перегорели и, спотыкаясь, побрели прочь. Но в те первые дни я почти каждое утро вскакивал с постели, задаваясь вопросом, как мне прожить свою жизнь в тот день, чтобы не выставлять на посмешище мои ценности, как я мог бы воплотить справедливость и утвердить демократию. Я думаю, нас всех подпитывало блестящее видение демократии, основанной на широком участии общества, свободного от расизма, планеты, на которой царит мир и справедливость, – состояния дел которого, как я думал, мы достигнем благодаря любви, главным образом благодаря доброй воле, самопожертвованию и прикладной активности, и очень скоро. Конечно, все это было романтично и праведно, и это была мечта, ради которой я жил.

Жизнь – это всегда тонкий танец выбора и случайности, равновесие воли и судьбы. Как раз в тот момент, когда вы чувствуете себя полностью ответственным за свою жизнь, что-то происходит – несчастный случай, рак, – чтобы напомнить вам, что ответственность – это бредовое состояние; и как раз тогда, когда вы чувствуете себя жертвой жизни, вы можете взять себя в руки и взять контроль таким образом, что у вас захватывает дух. Каждый из нас свободен и обречен, обречен и свободен.

Я не думаю, что мое страстное желание посвятить себя какому-либо делу приспособилось бы к какой-либо легкой или случайной отдушине – стать правым христианином, например, было просто не в моих силах, – хотя я кое-что знаю о притяжении группы, соблазнении идеалом, силе толпы. Но я также не думаю, что то, что я вырос в колыбели движения за гражданские права во времена потрясений, определило, чем я буду заниматься или кем стану – большинство людей, которых я знал, удобно оставались в стороне, занимаясь другим делом. На самом деле я не понимал, как они могли. Снова и снова я спорил со старыми друзьями, ребятами из подготовительной школы и людьми, которых я знал в кампусе, что они должны присоединиться к SDS и посвятить себя движению.

Я помню свадьбу двоюродного брата под Детройтом и два полных дня и две ночи вечеринок. На второй день к завтраку люди обходили меня стороной, и я тусовался в основном со своим младшим братом.

На карту, как мне казалось, было поставлено само человечество. Человечность людей во Вьетнаме и во всем мире, человечность чернокожих американцев и, наконец, моя собственная человечность. Я думал, что нельзя быть нравственным человеком, имея средства действовать, и стоять на месте. Кризис потребовал выбора. Стоять на месте означало выбрать безразличие. Безразличие было противоположностью морали. Если мы не высказывались и не капризничали, мы были предателями. Неудача сейчас была фатальной, и поэтому не было ничего, что могло бы оправдать бездействие. Ничего. На мой взгляд, тебе разрешались только короткие перерывы – на небольшую еду, на редкий сон, на обильный секс, на основы.

Теперь я чувствовал себя в эпицентре сопротивления, такого широкого и глубокого, что оно быстро разрушит вату сознания, охватившую страну. Это уже оторвало нас, счастливчиков, от той жизни, которую мы должны были вести по сценарию, толкнув нас в самых непредсказуемых направлениях. Это был такой возмутительный и грандиозный акт воображения, воинственного, эклектичного и мятежного – отчасти политического, отчасти культурного, отчасти рассудочного и в значительной степени сердечного, – и однажды высвобожденное воображение имеет привычку взрываться в захватывающих и опасных местах. Нашим лозунгом было действие. Мы сказали: идите дальше. Раздвигайте границы. Пересекайте границы. Идите дальше. У меня все еще есть членская карточка SDS, и она начинается так: «Мы – люди этого поколения… с тревогой смотрим на мир, который мы унаследовали».

Я лишь мельком видел ужасные проступки и преступления во Вьетнаме, то, что нам нужно было остановить. Я знал историю фрагментарно, в основном из информационных бюллетеней, но кое в чем был уверен. Каждый мог видеть, что американская война велась в крестьянской стране за 10 000 миль от него, и повсюду было очевидно огромное неравенство в размерах и силе. США бомбили Северный Вьетнам с воздуха, но Северный Вьетнам никогда не стал бы бомбить США; США бомбили территорию Фронта национального освобождения, но у НСО вообще не было военно-воздушных сил, и они не могли бомбить никакие позиции противника, кроме консервных банок и ананасов; США вели механизированную, высокотехнологичную войну, в то время как вьетнамцы вели партизанскую войну. Я знал, что американских солдат расстраивало, а затем пугало то, что они не могли отличить друзей от врагов, людей, которых они якобы защищали, от людей, которых они должны были убить. И я услышал, как язык войны стал извращенным и разоблачающим: деревни разрушались, чтобы спасти их от коммунистов; лагеря переселения, называемые стратегическими деревнями, изолировали крестьян от угрозы самим себе. Со временем слова теряли свои опоры и уплывали прочь, лишенные основания, а двусмысленность искажала весь смысл. США уничтожили именно то, что, по их словам, они должны были защищать, – землю, деревни и, наконец, самих людей.

Мне казалось, что все мое поколение свернуло за угол и попало прямо в место жестокого ограбления, совершающегося изнасилования: жертва, совершенно незнакомая женщина – маленькая, жилистая, в странной, инопланетной одежде, с осанкой и запахом иностранки; она выглядела бедной, не говорила по-английски, у нее не было денег. Но – и это было шоком – нападавшим был человек, которого мы все хорошо знали, который присутствовал в повседневной жизни, кем-то, кем мы смутно восхищались, никогда на самом деле не изучая основания для этого восхищения.

Что нам делать?

Остановитесь! Сначала мы кричали от ужаса и неверия. Остановитесь! Мы видели, что происходит вблизи, и чувствовали личную ответственность. Мы чувствовали себя вовлеченными.

Я только… ты не понимаешь… Я невиновен… Меня втянули в это… Я пойман этой ужасной сукой, и это все ее вина… зыбучие пески… трясина…

Остановись! мы повторили, на этот раз ударив его кулаком по голове. Но он не останавливался, и мы потянулись за вещами потяжелее.

Мелкие функционеры Госдепартамента высоко оценили мужество и решимость президента Линдона Б. Джонсона. «Президент уперся кулаком в плотину», – сказал один из них, раздувая клише и приукрашивая официальную метафору. Другой добавил геополитический аспект: когда президент Джонсон говорит, что у вас не будет Вьетнама, ему нужно верить.

Политики глубоко прониклись религиозными и сексуальными метафорами, но лучше всего Элбджей выразился ближе к концу своей жизни: «Я с самого начала знал, что меня обрекут на распятие, как бы я ни двигался, – сказал он. – Если бы я оставил женщину, которую действительно любил, – Великое Общество – ради того, чтобы ввязаться в эту чертову войну на другом конце света, тогда я потерял бы все дома… Но если бы я ушел с той войны… Тогда на меня смотрели бы как на труса, а на мою нацию смотрели бы как на умиротворяющую. На меня стали бы смотреть как на недостойного мужчину».

Я думал о нем как о трагической фигуре, но потом я вспомнил все убийства и разрушения, всю боль, которой можно было избежать, опасности, связанные с людьми и войной, и я сказал: «К черту его».

На той неделе я почувствовал, что моя молодость подходит к концу, и, возможно, молодость мира тоже подходит к концу. Пришло время повзрослеть, подумал я, взглянуть на вещи такими, какие они есть на самом деле, проверить свою совесть и начать действовать.

Мы с моим братом Риком встретились в студенческом союзе за завтраком перед большим митингом и запланированной акцией гражданского неповиновения у призывной комиссии, которая должна была стать кульминацией нашей первой антивоенной недели, но я не мог есть. Позже мы вместе собирались на демонстрацию, и ни один из нас еще не решил, будем ли мы сидеть там и подвергнемся аресту.

Всю ночь Вьетнам преследовал меня, драконы и водяные буйволы роились в моих мыслях. Я проснулся рано, весь в поту, мой желудок скрутило. Моя собственная совесть пробудилась ночью, гоняясь за мной кругами по комнате. Только что она требовала, чтобы я действовал решительно, недвусмысленно, мужественно и уверенно, наплевав на последствия. Но уже в следующую минуту она призвала меня к осторожности и отругала за то, что я задел чувства моих родителей. Действовать было бы храбро, но глупо; колебаться было бы трусливо, но мудро. Собака в моем сознании прикусила свой собственный хвост.

– Что ты будешь делать? – спросил Рик, когда мы сели.

Я не был уверен, пока не услышал, как он задал этот вопрос таким образом.

– Я собираюсь посидеть, – сказал я.

Рик сказал, что, по его мнению, все будет хорошо, и я услышал эхо мамы.

– Все будет хорошо, – сказал я.

Рик внес бы за меня залог.

Каждая история восстания начинается как история угнетения. И каждая история угнетения начинается с криков и стонов о неоправданных страданиях, незаслуженном вреде, ненужной боли – историй о людях в цепях или под сапогом.

Однажды я проснулся – вылупившись из твердой белой защитной скорлупы моего привилегированного воспитания в подготовительной школе – и увидел мир, объятый пламенем. Массовые демонстрации на Юге, революция в Латинской Америке, перевороты по всей Азии, освобождение в Африке, нарастающая напряженность в наших городах, ядерное уничтожение и массовые убийства, нависшие над нашими головами. Мир проблем, мир в движении, движущийся мир, несущийся к какой-то далекой цели, которую я не мог разглядеть. Поврежденный и саморазрушающийся, но полный человеческих возможностей, наполненный энергией и противоречиями, с фантастическим и фатальным выбором – мой мир. Я связал свою судьбу с бунтарями и сопротивленцами, борцами с мафией, агностиками и скептиками. Настоящий ущерб миру причиняли не они, а покорные, безразличные или легковерные.

В тот день митинг был ярким и искрящимся, осенний воздух потрескивал, обнимая меня, дух толпы тянулся ко мне навстречу. Вскоре меня окружили поющие сестры и братья, и я почувствовал себя полноправным членом только что созданного общества, свежим и энергичным, нашего собственного любимого сообщества, и давние сомнения были отброшены в сторону. По всей длине библиотеки тянулся большой баннер: «Занимайтесь любовью, а не войной! Верните войну домой!»

Рути выступила в мегафон, призывая студентов, преподавателей и всех членов общины Анн-Арбора встать и считаться армией мира. «Сейчас самое время приложить наши тела к шестеренкам военной машины», – крикнула она. Остановить ее скрежетание, пока не стало слишком поздно. Да, наши тела стали бы ломами, о которые сломался бы механизм.

В тот день я бы выступил за мир так, как невозможно было представить несколько лет назад. Я бы храбро и вызывающе продемонстрировал свое неприятие войны. Я бы отправился в тюрьму – дом свободного человека, сказал Торо, – и присоединился бы к рядам моих героев, Моисея и Кинга, Ганди и Паркса. Я был бы ненасильственным воином прямого действия, в духе борьбы за гражданские права. Я собирался лично сорвать эту войну, и у меня все затрепетало.

Мы направились через кампус и через весь город пикетировать призывную комиссию, бюрократический центр отбора молодых людей для войны, чистую и эффективную сортировочную машину смерти, как мы думали, распределяющую людей по всем предсказуемым американским параметрам расы и класса. Студенты дневной формы обучения тогда были освобождены от призыва, и у меня все еще была отсрочка от учебы, но это казалось все более неуместным. Проблемой был мир и несправедливая война. Вопрос был в том, на чьей вы стороне.

Около сотни из нас вошли в офис, заблокировали дверные проемы, столы, телефоны и картотечные шкафы, отказываясь уходить. Я держал за руки людей, которых едва знал, людей, которые станут близкими друзьями и товарищами на всю жизнь, людей, которых я никогда больше не увижу, но всех нас, по крайней мере на данный момент, переполняла заразительная праведность и единственная цель: положить конец войне. Мы пели, мы скандировали, и когда мы начинали немного хулиганить, лидер «Американских друзей» мягко напоминал нам о важности быть достойными в наших коллективных воспоминаниях. Потом мы немного посиживали тихо, разговаривая между собой, но вскоре Стэн доставал свою опасную гитару, а гордая Рути подхватывала мелодию, и начиналось пение. Снаружи росла толпа – сторонники, да, но также толпа спортсменов, которые только и ждали, чтобы выбить из нас дерьмо.

Мы пели песни о свободе и антивоенные гимны, чтобы избавиться от страха показаться ничтожными, и я выучил «Интернационал». Двое служащих средних лет неодобрительно хмыкнули, попятились от натиска и исчезли через заднюю дверь, сжимая свои сумки. «Мы победили!» – я подумал. Мы вывесили из окон большие плакаты, чтобы рассказать, как мы надеялись, наблюдающему миру о том, чем мы занимаемся, и подбадривали друг друга в праведности наших действий. Когда капитан полиции объявил, что офис теперь официально закрыт и любой из нас, кто останется, будет подвергнут немедленному аресту за незаконное проникновение на чужую территорию, наши радостные возгласы вернули к жизни выцветшие зеленые абажуры.

Тридцать девять из нас держались стойко.

Полиция работала методично, по четыре копа на каждого распростертого протестующего, и к тому времени, когда они добрались до меня, они были уставшими и напряженными – один нанес мне приглушенный удар коленом по почкам, другой держал меня за предплечье щипцами, как на нескольких лестничных пролетах. Когда нас вынесли и бросили в запертые фургоны, которые доставили нас в окружную тюрьму, немногие приветствовали нас, но многие другие в пульсирующей, толкающейся толпе глумились над нами. Я был на небесах.

Глава третья

Мы назвали наш маленький тюремный блок «Стратегическая деревушка А», и внутри этой окружной тюрьмы мы пели песни о свободе, громко и часто фальшиво. Стратегическая деревушка А была отделена толстыми стенами от Стратегической деревушки Б, женского крыла, но мы тоже слышали их приглушенное пение, и поэтому пели друг другу серенады день и ночь.

В тюрьме я познакомился с Тре, формально и ранее Милтоном Танненбаумом Третьим, непочтительным анархистом, чей отец был руководителем Dow Chemical. Он был ровесником Рика, выше всех остальных в танке, и ему пришлось пригнуться, чтобы протиснуться в дверь. «Это убивает Элбджея, я знаю, что это так», – сказал он, высмеивая нашу уверенность в том, что наша жертва значила гораздо больше, чем эти серые бетонные стены. Он мучается каждый час, пока я здесь взаперти. Я чувствую его боль.

Тре мне сразу понравился.

Мы с ним поговорили о мире, о политике, но вскоре перешли к другим вопросам. Мы согласились, что, несмотря на всю сложность и непосильную работу, это действительно прекрасный мир, особенно из-за красивых женщин, которые так великолепно населяли и украшали его. Мы были благодарны за то, что живем в таком мире, где так много разных женщин, так много разнообразия. Мы говорили о девушках, с которыми у нас были отношения, – о нескольких – и о женщинах, с которыми мы мечтали быть, – гораздо больше. Каждый из них был в чем-то уникален, и будущее манило, теплое, влажное и гостеприимное.

У нас с Тре и другими было почти химическое сродство, мы чувствовали себя связанными нашим возрастом и нашим мировоззрением, нашей великой верой в себя и нашим уважением к будущему, которое мы создадим. Когда наш век вступал в свои права, молодежь предъявляла свои особые требования. Мы действовали бы в свое время. Мы любили бы по-своему. Мы бы восстали. Мы бы штурмовали небеса. Я понял, что ничто так не сплачивает молодых людей (и, как это ни парадоксально, так надежно), как страстный интерес к человечеству. В суматохе есть сладость, на пути революции – праведность.

Рон Сент-Рон давал нам советы о том, как сохранять спокойствие в условиях стресса и заключения с помощью правильного контроля дыхания и позы, но на второй день он тряс решетку и разглагольствовал, требуя, чтобы его освободили. Нас, вероятно, вообще бы здесь не было, если бы мы не разозлили судью, которому было наплевать на наши любимые сообщества, или на наши иллюзии свободы, или на наши распаленные страсти, и который был склонен дать нам отсидеть срок в обмен на отказ от участия в состязании. Но мы шумно вошли в зал его суда, распевая «О, свобода», когда он сердито посмотрел на нас, а затем каждый из нас настоял на том, чтобы высказаться. Мы были в огне.

– Судья, – сказал Рон, когда подошла его очередь, – вы знаете закон, вы знаете, что эта война неконституционна. И вы знаете, что я еще недостаточно взрослый, чтобы голосовать, но я достаточно взрослый, чтобы мне сказали идти убивать и умереть. Итак, судья, вы должны знать, что это неправильно!

Я процитировал Шекспира.

– Действие – это красноречие, – сказал я, и судья съежился, нахмурился и арестовал меня на десять дней. Высказавшиеся аспиранты получили по двадцать, профессора (они оба) – по тридцать дней, потому что, кисло объяснил судья, старшие должны лучше знать, чем валять дурака, и они должны получить дополнительное наказание за то, что повели младших по этому коварному пути. Мы громко рассмеялись, а затем подали апелляцию, основывая нашу защиту на незаконности войны и праведности нашего сопротивления. После суда присяжных и бесконечных проволочек мы все снова оказались в тюрьме.