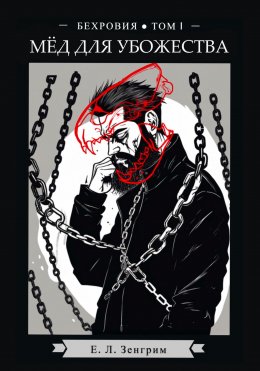

Мёд для убожества. Бехровия. Том 1

ГЛАВА 1. Маслорельс

Торгаш сказал мне, мол, все дороги ведут в Бехровию. А жрец в храме – что все пути сходятся в преисподней. Тогда-то в головушке сложилось: это не совпадение; Бехровия есть ад на земле!.. И в тот же день я начала убивать.

Хильда «Хлеборезка», осужденная на казнь. Последние слова

Банально прозвучит, но любовь нужна всякому – и всякий ее жаждет. Пусть придется врать и идти по головам, она стоит того. Даже впустить беса в свою черную душу – и то будет малой платой за капельку любви.

Бес уже дремлет внутри, но Бруг пойдет дальше. Особенно Бруг.

Он не станет скрести по сусекам, обхаживая случайных девиц. Он вернет старую любовь – ту, что причиталась ему по праву силы. И наконец-то отомстит.

Потому-то я здесь. Сижу на скамье, пока меня покачивает из стороны в сторону в такт движению вагона. На груди звякают друг о друга звенья цепи, а любимая куртка, вороная и чуть хрустящая, второй кожей обнимает плечи. Она будто сроднилась с телом и подходит ему не хуже, чем смолисто-черная борода – моему лицу.

Говорят, то лицо преступника… но всё куда страшнее.

То лицо Бруга.

– И как, говоришь, эта штука называется? – я прищуриваюсь по-кошачьи, разглядывая плафон, что дрыгается под потолком туда-сюда. – Масло… рельс?

Этот вагон чуточку отличается от остальных. Здесь нет узких полок для спанья, а по коридору не кочуют масел-проводники со скрипучими тележками, нагруженными съестным до отвала. Здесь даже не глушат лампы по ночам. Хоть время и позднее, блики плафона и теперь скачут по лакированным столам и скамейкам. А иногда шаловливо перебегают в сторону и слепят масел-кельнера. Тот чертыхается, с секунду свирепо глядит на плафон – и вот уже снова трет чашки из-под гешира и кавы, лениво-лениво.

– А? Ну да, ну да, маслорельс, – сбивчиво бубнит сосед по столику, отвлекшись от очередной пинты «Светлого республиканского». Вроде, четвертой или пятой? – Говорят, чудо масел-техники, ходит только обратно и туда… Ну, куда мы едем собстно.

Это средних лет мужчинка, одетый прилично. Узкие клетчатые брюки с замявшимися стрелками, не первой свежести рубашка, перехваченная подтяжками крест-накрест. А еще растянутый платок на красной, блестящей от пота шее.

– А построили его кто? – сосед шумно втягивает пену ртом, уставившись на меня поверх кружки. И, почмокав влажными мясистыми губами, отвечает сам. – Гремлины, етить их. Чудо техники, чудо техники… Тьфу, вонючие недолюды! Уж если б не фирма папаши, ноги моей не было в этой, етить, Бехровии… Слышь, Бе-хрен-ровии! Хрен, понял? А-ха!

Он громко хохочет и для весомости хлопает ладонью по столу. Он ожидает бурной реакции и от меня, но я лишь расплываюсь в хитрой ухмылке.

– Не любишь гремлинов, да? – подначиваю его, выплескивая в стакан еще каплю бурбона «Хроки-Доки». Граненое стекло вмиг потеет, как и холодная, из ведра со льдом бутылка. – И почему же?

– А чего их любить, этих земляных червяков? У нас в фирме никогда недолюдий не работало! Ни свинушей, ни гремлинов. Про упырей вонючих вообще молчу! Я, Вильхельм Кибельпотт, презираю всех, етить, до одного! Хвала Двуединому, что тут их садят в отдельный вагон.

– Ха! Вилли-Вилли… Вот ты сидишь со мной за одним столом, платишь за мой бурбон. Мы с тобой болтаем, весело проводим время, – кожаная куртка трещит, когда я склоняюсь над столом. – Да, Вилли, весело же, черт подери?

Вильхельм, помедлив, утвердительно кивает – и еще ослабляет платок на шее.

– Отлично, отлично, Вилли, – треплю его по плечу. – Не забывай: меня зовут Бруг, я – твой друг. Но что если… Что если Бруг – тоже недолюд?

На отекшем лице Вилли – мимолетное замешательство, внутри меня – тайное удовлетворение. Недоверчивый, исподлобья взгляд Кибельпотта раздувает в груди огонек превосходства: есть в его тупом непонимании что-то от жертвы.

Мои губы непроизвольно растягиваются, обнажая крупные зубы.

– Да не заморачивайся, дружище. Я же пошутил!

– Ты, етить, так больше не шути, друг! – по красному виску спадает капля пота. – Я ж это, презираю всех этих упырей.

– Не ты один. Не ты один, Вилли! – одним глотком укладываю стакан бурбона, чуть морщусь от горечи. Бурбон никогда не был мне по вкусу – уж слишком он отдает бочкой. Будто жуешь проспиртованную кору…

Но я не отказываюсь от бурбона, ведь по себе знаю, как легко обидеть собутыльника. А обижать Вилли – последнее, что мне нужно. По крайней мере, пока.

– А пойдем прикончим по папироске, м? – предлагаю. – В этот раз угощает старина Бруг!

Вильхельм облегченно хохочет, подскакаивает с места, спешно собирается. Нетвердыми пальцами пробует развязать узел нашейного платка, но только сильнее его затягивает. В конце концов он раздраженно машет пятерней, допив остатки «Светлого республиканского», и направляется к выходу из вагона-ресторана. А я сую за пазуху недопитый «Хроки-Доки». Бурда, конечно, но кто знает, когда еще мне подвернется питейная?

Свободный нужник находится в конце другого вагона. Это коморка с низким потолком и тесная настолько, что мы с Вилли едва помещаемся. Всему виной умывальник, выпирающий слева, и дыра в полу у дальней стены. Ее металлический обод заляпан человеческой неловкостью, а изнутри оглушительно грохочут колеса маслорельса. Над нужником качается веревка, и рядом с ней табличка: «Дернуть для смыва». Вполне себе миленько, если забыть, что от дыры нещадно несет – нечистотами и кислым, ни на что не похожим запахом масла.

Зато глянешь внутрь – и увидишь проносящиеся мимо булыжники, устилающие дорогу меж рельсами. Я подталкиваю Вилли к нужнику – двигай, мол. А сам задвигаю щеколду на двери.

Так, и где папиросы? В кармане только угловатая бутылка бурбона… Как же она меня раздражает! На, побудь пока в умывальнике.

– Да где…

А вот и картонная пачка – в том же кармане, мятая и расплющенная. Когда я распрямляю ее, на пол сыпется курительный дымлист. Несколько папирос не пережили соседства с «Хроки-Доки».

– Эти две, кажется, еще ничего, – я довольно щурюсь, зажав одну длинную серую папиросу между зубами, а другую протягивая Вилли. – Выменял у какой-то шалавы под Стоцком… Да не бойся, Вилли! Та шалава была не чумная, – почти кричу, чтобы перекрыть лязганье колес под полом. – Видишь красную полоску на бумаге? Полоска, говорю. Да. Такая есть только на стоцких папиросах. А пахнут они… – захожусь кашлем, – дерьмом. Черт, да как же тут пасет!

Кибельпотт долго трет нос, прежде чем ответить. Голос его изменился, стал гнусавым. Видно, он старается больше дышать через рот и теперь говорит с паузами:

– Это еще чего, не сильно-то и воняет… – вдох. – Вот мы с братьями моими, Билли и Гелли, как-то бывали во Мражецкой кумунне… – еще вдох. – Это на границе с Рысарством, где дамба проходит. Там, етить, во-о-от такенный квартал у свинушей… Прям-таки свинарник!

Вилли глуповато гогочет, но тут же кривится, глотнув воздуха с избытком.

– Кхэ, так вот… Ночью мы с братьями, ну, Гелли и Билли, прокрались на двор одной свинушки… И знаешь чего? Ха, да мы сперли у нее свинушонка! Они все спят в бараке, по десять штук, в штанах брезентовых, чтобы грязью и говешками не засрались… – он брезгливо сплевывает в отхожую дыру. – Так мы схватили его – и давай бежать. А он визжит, дрянь, как молочный поросенок! Да и выглядит, и воняет, как простой поросенок – только в штанах, етить.

Вилли передержал папиросу во рту и теперь сдавленно кашляет. Я не перебиваю его. Только выпускаю облачко дыма сквозь недобрую усмешку.

Грудь приятно холодит там, где Цепь скользит под воротом куртки.

– И на костре он тоже визжал как поросенок! Не хотел жариться – дык перебили ноги камнем. И даже пахло от него шкварками, прикидываешь, Бруг? – он уже не в силах остановиться. В глазах Вильхельма Кибельпотта вспыхивает огонек. Я вдруг ясно вижу в нем дряблого пацана, мучающего слепых котят. Ребенка, которого смешивают с грязью даже старшие братья. Который сам потом топит в грязи пищащего звереныша.

А Цепь продолжает ползти – ползет сама по себе – огибая под мышкой плечо; спускаясь в туннель рукава.

Наверное, поначалу Вилли топил котят из чистого любопытства. Мол, а что станет с блохастиком, если вот так? А дольше он может? Ой, как смешно он фыркает, отплевываясь от воды! Но он всё не тонет, не тонет. И чего это он не тонет?!

– Гелли его попробовал на вкус, но тут же стошнился, етить… Так мы запихнули поросе яблоко в рот и бросили во дворе у той же свинушки. Ну, через забор киданули, как стемнело…

Я почему-то вспоминаю отца. Нет, мой отец не из тех, на ком срывались в детстве. Он сам на всех срывался – с младенчества, как хвастал дед, и до сих дней… Последние годы дед уже не хвастал – отец зарубил его в поединке, чтоб занять место барона. Зато все остальные и ныне ползали перед отцом как битые собаки.

А я ползал усерднее всех, ведь и прилетало мне в разы сильнее. Нагайкой. По спине, ребрам и плечам – пуская кровь и сдирая лоскуты кожи. Отец останавливался только в двух случаях. Во-первых, когда уставало запястье – а уж оно у него было натренировано. Да и устань правая – всегда можно поработать левой. А во-вторых… Иной раз он откладывал нагайку от скуки: в чем интерес хлестать кого-то в отключке? Мальчишку, что не стонет, не скулит, не царапает лбом половицы?

Уже и не знаю, сколько раз превращался в половую тряпку. Неживую, скучную. Пропитанную потом и мочой, кровью и отцовским презрением.

– Если б ты только знал, как выла мамка-свиноматка! Вой стоял, етить, на весь свинушник!

Я перехватываю папиросу левой рукой – почти как отец нагайку – и затягиваюсь до отказа. Папироса обжигает пальцы, позади языка стоит горечь. От дыма в горле уже не продохнуть, но я не чувствую облегчения. Курево не отдает в мозг, не слабит колени, как бывает обычно.

А вот колотит меня, будто выгнали голым на мороз. Отец выгнал однажды. И мне не понравилось. Мои губы сжаты, легкие горят, моля о капле свежего воздуха…

Цепь змеей вьется ниже локтя, и первое звено уж гладит ладонь.

И я наконец выдыхаю:

– Обними.

Цепь делает рывок. В глазах меркнет – и сквозь белесую пелену гнева я различаю, как металл стягивает красную шею Вилли Кибельпотта. Мои руки помогают Цепи закончить. Хрипы кажутся мне не громче голоса собственной совести, а она очень молчалива. Шепчет что-то неразборчивое, еле-еле – даже когда тот, кто оплачивал мне выпивку, падает на колени. Он царапает ногтями Цепь, но металлу наплевать. Металл – не нашейный платок.

Во мне нет удивления или сострадания – я, кажется, давно не ощущал ни того, ни другого. Зато ощущаю гнев и боль – и знаком с ними прекрасно. А еще знаком с жаждой любви. Раз меня не полюбят по-хорошему, я возьму своё насильно. И если для того нужно «обнять» пару человек…

Разве кто-нибудь заслуживает любви больше меня? Разве мне хватало объятий? Так думаю я, Бруг, упираясь коленом в спину своего попутчика, пока шея его не хрустит.

И хруст этот звучит… окончательно.

Однажды я услышал от старого безногого контрабандиста занимательную вещь: если смог пролезть куда-то по таз – пролезут и плечи. Дальше, мол, дело техники. Сегодня я узнал вторую половину этой житейской мудрости.

Оказывается, если пинать кого-то достаточно долго – в дыру клозета пролезет даже такой жирдяй, как Вилли Кибельпотт. Хотя вначале его таз упорно не помещался в отверстии, я оказал ему последнюю услугу.

Ведь «Бруг – твой друг» – помнишь, сучий потрох?

Тот безногий контрабандист не поделился, как стал калекой. Но рассказали его дружки: старик застрял в лазе лишь единожды, зато наверняка. Хороший контрабандист – тот, которого сложно найти. А он-то был профессионалом! И когда его тайный ход наконец отыскали, крабы уже обглодали бедолагу до колен.

Вилли тоже совершает свою последнюю вылазку – падение вниз. Сочный шмяк о камни перевала. Хрупанье костей, перемолотых бездушными деталями вагона. Всего мгновение – и последние звуки Кибельпоттова тела тонут в грохоте масел-колес.

«Дерни для смыва!» – напоминает мне табличка. И я послушно подмываю за попутчиком, что вышел по ходу движения.

Но Вилли высадился не в полном порядке. Помимо пары шейных позвонков и содержимого карманов, я лишил его указательного пальца – с безвкусным колечком из фальшивого золота. Такой пухлый палец было трудно откусить, но я справился. И теперь этот трофей отдыхает в пачке из-под стоцких папирос.

Осталось только рот прополоскать… Бурбон подойдет.

Ведь вкус Кибельпотта соответствует его душонке.

– Документы, пожалуйста.

Шинель констебля так же сера, как и его небритое лицо. Глаз не видно под шлемом с кокардой в виде пустой птичьей клетки. У легавых здесь, как погляжу, это любимый символ – он везде: и на касках, и на воротниках с рукавами. Только материал разный. У хмурого, например, клетка из желтой латуни.

– Проходите. Добро пожаловать в Бехровию.

Но в голосе – ни намека на гостеприимство. Выпуская очередного пассажира из вагона, констебль задает шаблонные вопросы и проверяет документы на въезд. Наклоняет по-разному и изламывает страницы, чтобы по буквам прошел блик, потом дотошно трет печати и ищет ошибки в заполнении полей.

Вот у какой-то женщины нашлась опечатка в титуле. Тотчас два других констебля, с клетками поменьше и уже из стали, оттаскивают хнычущую «гфафиню» под руки, гулко стуча сапогами. И я очень сомневаюсь, что они просто выпьют по чашке гешира и посадят дамочку на обратный маслорельс…

Но я – другое дело, так? Всё будет в порядке, Бруг.

А пока просто возьми себя за то самое и надень эти дурацкие перчатки без пальцев…

Успокойся. Не торопись.

– Документы, пожалуйста.

О, вот и моя очередь.

– Держи, дружище, – послушно протягиваю документы в красной обложке – с выдавленным на коже гербом Республики, косым крестом в форме буквы «Х». Констебль неприязненно выпячивает подбородок. Под шлемом не разглядишь, но я-то знаю: он сверлит взглядом скандальный республиканский крест.

– «Вильхельм Хорцетц Кибельпотт», – цедит сквозь зубы «латунный», пробегая по строкам. – Цель визита?

– По работе, кум, – пародирую республиканскую манеру говорить. – Надо уладить пару делишек, етить, в фирме моего папаши.

Констебль проверяет порядок печатей, особые защитные чернила и делает это много дольше, чем прежде… Мне даже кажется, что еще немного – и он нарочно отколупает какую-нибудь букву, а свалит всё на фальшивый документ. И, хотя я не сомневаюсь, что мой пропуск – вернее, пропуск Вилли – подлинный до последней странички, беспокойство не покидает.

И вот констебль закрывает документы. Но возвращать не спешит.

– Последняя формальность, господин Кибельпотт, – он достает из кармана маленькую неброскую шкатулку. – Предъявите отпечаток.

Вилли говорил об этом, и Бруг подготовился. Но под сердцем всё равно тянет от тревоги.

– Чего отпечаток? – я сглатываю, в то время как Цепь подрагивает вокруг моих ребер. Она очень чувствительна к психической энергии, а эта шкатулка, похоже, прямо кишит психикой.

– Отпечаток пальца, господин Кибельпотт. Вас уже считывали в посольстве, когда выдавали этот пропуск, – он трясет красной корочкой у уха.

Ухмыляется, скот. А я-то думал, его хмурую мину ничем не проймешь.

Хочется плюнуть ему на латунную клетку. О да, это будет жутко приятно… но и рискованно. Может, в другой раз.

– А, это… – натягиваю улыбку. – Ну давай, верти уже свою шарманку.

Констебль подкручивает заводное устройство на дне шкатулки, и та раскрывается с подозрительным тарахтением. Внутри – тканая подушечка, пропитанная синей краской, и крошечное зеркальце. Малюсенькое – со спичечный коробок. И такое… мутное, что ли. Как озерная гладь у берега, где ил взбаламутили чьи-то шаги.

Это зеркальце отлито из менталя. Металла, что реагирует на нелюдей.

– Не задерживайте очередь, господин Кибельпотт. Опустите палец на штемпельный валик, потом – на психо-диск.

Честно, я в душе не чаю, что такое «штемпель», но суть понял. Не дурак. Облизываю губы и разминаю руку – ту, которой сейчас потянусь к валику-подушечке.

– Не смажьте чернила, – отзывается констебль. – Если отпечаток не будет похож на тот, что в документах, то…

Сам знаю, что. А вот тебе лучше не знать.

Подушечка должна быть прохладной на ощупь, но я ее не чувствую. А вот палец, напротив, руку холодит. Быстро остывает, зараза. Ну и что там? Кажется, окрасился. Хотя как тут быть уверенным, раз не ощущаешь прикосновения?

Было бы странно, ощущай я им что-то. Палец-то мертвый – ничуть не живее самого Кибельпотта, которому принадлежал. Стараюсь двигаться естественно, как если бы не удерживал обрубок внутри исцарапанной перчатки.

Кусочек настоящего Вилли оставляет на зеркальце темно-синий след. Для меня это просто овальное пятно, но для подошедшего «стального» констебля всё иначе. Под правой бровью у него – странная конструкция из кучи линз и рычажков, и он, зажмурившись невооруженным глазом, суетливо склоняется над шкатулкой.

Дергает рычажки – и линзы тасуются, как игральные карты. Наверное, у их порядка есть смысл, но для меня это сродни колдовству. «Стальной» упорно крутится над запачканным зеркальцем, а потом, вздохнув – над страницей в документе, где тоже есть отпечаток.

Его при жизни делал сам Вилли.

– Совпадают, господин главный инспектор.

Я расплываюсь в довольной улыбке. А ты чего ожидал, господин главный хмурый чёрт?

– Уверен? Проверь еще на психику, а вы, – понижает голос тот, обращаясь ко мне, – еще раз положите палец на психо-диск!

– Это мне снова пачкаться, кум? – скрещиваю руки на груди, суя их под полы куртки. – Сколько можно?

В очереди уже недовольно бухтят. Слышу за спиной цоканье языка, нервное топтание… Кто-то, набравшись смелости, даже повторяет мой вопрос – уже более возмущенно:

– Да сколько можно, господаре?!

Умничка. Эти люди нравятся мне не больше прочих…

– Нет, сразу на психо-диск. Побыстрее!

…но их шумная толкотня бывает полезна. Например, можно успеть спрятать какую-нибудь мелочь.

Скажем, обрубок пальца.

Зеркальце на ощупь – что лёд. Кажется, самую малость передержишь палец, и он прилипнет, как язык к дверной ручке в лютый мороз. Говорят, менталь раскаляется, тронь его упырь или одержимый – и тут уж даже самый крепкий поморщится. А пусть и не подаст виду… Всё равно напрасно. Легаши, может, не самые умные товарищи, но уж запах паленой кожи ни с чем не спутаешь.

Я, к счастью, не упырь. Да и бес надо мной не властен… вроде. Однако и человеком меня назвать с уверенностью нельзя. И как узнать заранее, расплавит тебе кожу или нет, когда даже спросить не у кого? Сложно предсказывать будущее, когда даже решить не можешь окончательно – исключение ты или ошибка.

Я держусь невозмутимо. Разве что щека подрагивает предательски. Чешу ее без желания – но с таким мстительным усилием, словно это она во всем виновата. Она, а не мои расшатанные нервы.

– Ну что, кум, – щека горит в том месте, где ноготь был особенно груб, – теперь-то могу идти?

Латунный констебль не отвечает. Только захлопывает шкатулку досадливо и сует в карман.

Впереди – морёно-деревянный проем, ярко-плафонный и теплый. За ним – бесцветная улица, где пропадают за ограждением редкие пассажиры. Пропадали, пока я не устроил затор… Прибехровье пахнет влажными сумерками. С примесью угольной пыли и кислятины масла. Казалось бы – вот оно, дерзай! Но какое-то трусливое сомнение держит меня за пятки, не давая сойти с места. Будто окоченевшие руки Вилли Кибельпотта проросли сквозь пол, желая вернуть откушенный от них кусочек. У меня нет выбора – маслорельс обратно не пойдет, только дальше и дальше к центральному вокзалу, людному и яркому. Но я должен побыть в тишине. Собрать половинки себя воедино.

В грудь тыкается документ на въезд. Красный, с косым крестом. Это подстегивает – и я срываюсь с места, пропадая в незнакомом городе. Вдогонку мне летят слова констебля, но мысли мои слишком зациклены, чтобы уловить еще и чужие. Последнее, что я помню – низко надвинутый шлем с желтой кокардой и губы, шевелящиеся вслед.

ГЛАВА 2. Прибехровское радушие

Банды – бич любого крупного города, салаги. Но нигде и никогда преступность не была так годно организована, как в Бехровии – великане средь всех людских поселений. Впрочем, и констебли не лыком шиты! Покуда жив наш народ, мы будем рубить и дознавать. Не устанем сажать сволочей в птичьи клетки.

Штепан Хламмель, главный констебль Бехровии.

Речь перед рекрутами

Прибехровье – густое нагромождение безликих зданий. Серые и одинаковые, они коптят небо сотнями труб и кажутся еще серее этим странным вечером, когда у меня окончательно сдают нервы. Башмаки рушат барханы из пыли при каждом шаге – а пыль черна от жженого угля. Чем дальше шагаешь, тем плотнее эта душная дымка облепляет: от клепаных подошв до воротника куртки. Еще крошечка – и ты уже весь состоишь из пыли.

Я вспоминаю других, сошедших здесь – людей рабочего толка. Нескладных мужчин в простой мещанской одежде, мужчин с грубыми лицами; потертых и местами пропитых. И обязательно – с гигантскими тюками вещей откуда-то из Республики. Товары, сырье для артели*, пшено на месяц вперед. Я вспоминаю и женщин, уставших и тусклых. Женщин в сдержанных бурых платьях, скрывающих всё, что есть у них ниже подбородка, – кроме сломанных ногтей и туфель, истертых ходьбой. Волосы в пучок, гостинцы, ладони в мозолях.

Прибехровье – унылое царство смога, где обитают мужчины, похожие на больших жуков, и женщины-мотыльки, что научились сливаться со стенами, грязными от сажи. Они возникают из темноты – всего на секунду – и вмиг рассыпаются в дым и гарь. Прибехровье чадит как отсыревший факел и пахнет не лучше – разве что с факелом отсырели еще и пропотевшие мужицкие тряпки, десяток крыс и старый масел-котел.

Цепь сдавливает ребра – она недовольна. Что не так?

Тут я понимаю, что целую прорву времени просто брожу. Хожу в случайных переулках как неприкаянный, сворачивая по наитию. На плечи налип слой угольной пыли, а ноги увязли в ней же по щиколотки.

Постоялый двор бы. Или пивнушку. Да хоть какую дыру – лишь бы нашелся там свободный угол. Нам с Цепью много не надо: расспросить местных, прикорнуть до утра, – а дальше искать. Искать, рыскать, отыскивать. Ух, клянусь Пра, я переверну этот город вверх дном…

Но найду тебя, мелкая дрянь. Найду, накажу и заберу обратно. И хочешь не хочешь, а будешь со мной.

Пса крев, как же путано в голове, когда делишь ее с бесом! Уймись, грязное отродье.

Итак, нужна крыша над головой. Но как тут разберешь, когда ни вывесок, ни зазывал? Вернее, таблички качаются, но покрыты толстым слоем нагара. И в окнах темно. Кажется, свет умер даже за мутными стеклами уличных фонарей.

Решаю идти по запаху. Останавливаюсь, где шел, и закрываю глаза. Теперь я один большой нос, что решительно старается не замечать ароматов отсыревших крыс и старых масел-котлов. И этот нос чует шлейф чего-то хорошо знакомого.

Спирт!

Мой сосед по черепной коробке довольно гудит. Он – кровожадная тварь, с которой я не желаю иметь ничего общего, но имею общее тело. Впрочем, некоторыми вещами мы грешим оба – например, выпивкой.

Что, отродье, Кибельпоттов бурбон раззадорил твою порочную душонку?

Лицо начинает жечь – пока только в верху лба. Но без спиртного это ненадолго. Чем дальше я крадусь по вязкому следу, тем сильнее жжется. И тем отчетливее становится запах: он утекает в узкую улочку впереди, и я бросаюсь за ним, чтобы поймать за хвост. Но вместо хвоста нащупываю разочарование: спирт пахнет не совсем спиртом, – а чьей-то пьяной глоткой.

Эта глотка хотя бы знает, где надраться. А еще закусывает вяленой пелядью.

Я попадаю в неухоженный дворик. Его убранство – груды скарба, несколько кадок с мутной водой и два скромных птичника – пустующих, но загаженных вусмерть. А посреди всего этого богатства трое мужиков зажимают женщину, настолько уже перемазанную в пыли и саже, что возраст ее можно лишь угадать. Пока я достаю папиросу, мужики заняты своими делами: один заламывает бабе руки за спиной, другой – чертыхаясь, борется с бляшкой на ремне. А третий визгливо хохочет в тени птичника, обнимая крупный металлический цилиндр. Женщина неясных лет лягается бойко – но тот, что с ремнем, и не пытается увернуться. Слишком пьян.

Цепь настороженно елозит под мышкой.

Я чиркаю спичкой, и пламя бьет по глазам – непривычно ярко для Прибехровья. Подкуриваю папиросу с другого конца, затягиваюсь… И лоб потихоньку остывает.

Жаль только, что курева надолго не хватает – облегчение приходит и уходит, как легкая слабость в ногах. А вот боль, раскалывающая лицо напополам, остается. Черт, поторопить их, что ли?

– Ау, насильники, – мой голос чуть ниже от дыма во рту, – вы скоро там? Дело есть.

Меня встречает немая сцена: все трое обернулись ко мне, на их лицах – недоумение, разве что разной степени насыщенности. Меньше всего удивлен тот, что боролся с ремнем – его бритое лицо с перекошенным носом прямо-таки брызжет агрессией:

– А ты чого, херойствовать собрался?

Жертва его пьяного желания даже перестала сопротивляться. Теперь она сверлит меня взглядом, посылая мысленный крик о помощи. Но Бругу плевать.

– Ха, – прыскаю, прежде чем затянуться снова, – я что, похож на доброго рысаря?

– Дык, значица, ты тоже отодрать евойную хочешь? – подхватывает тот, что с цилиндром.

– Вы не поняли, – закатываю глаза. – У меня к вам вопрос, только и всего.

Запыленная женщина пытается закричать, но с губ ее срывается невнятный скулеж.

– И чого ты баклуши бьешь? – бритый подтягивает портки, брякая ремнем, – Чого тебе, показать, в какую тут сторону «к черту»?

– Почти, дружище. Ты скажи-ка мне, где вы так надрались.

– Кто, сука, надрался?!

– А-а-а! – протянул хранитель цилиндра. После папиросы мои зрачки не меняются, как губу ни кусай – вот и лица его не разглядеть. Но голос звучит вполне дружелюбно. – Дык ты успокойся, Яйцо! Молодчик тоже евойного бухла хочет!

– А то, – киваю я.

– Шпала, – обращается тот к высокому парнише, держащему скулящую женщину, – ты помнишь, как рюмочную звать?

– А, ох… А! – видно, нечасто ему дают высказаться. – Рюмочную звать, э-э, «Усы бедного Генриха». Как говорил мой папуля, «лучший самогон по низким ценам». Вот так вот говорил…

А зря не дают. Рожа у него туповата, но память – ничего.

– Пойдете отсюда вдоль тех вот бочек и на выходе свернете направо. А там уже… – Шпала запинается. Глуповато улыбаясь, он тычет длинной, как жердь, рукой в сторону кадок – и совершает роковую ошибку. Женщина, которую, казалось, уже раздавила тяжесть ее положения, бодает Шпалу затылком, угодив под ребра. Шпала задыхается, а баба шмыгает под ним – и давай бежать.

– Шпала, мать твою… – доносится из-за птичника.

– Чого?! – ахает Яйцо. – Лови ее!

Шпала было метнулся вперед – да переходит на шаг, схватившись за брюхо. Яйцо, пошатываясь, добегает аж до поворота, но у конца стены тормозит, кроя сам проулок и ту, кто в нем скрылся, бранью. Только третий так и остался в тени, безучастно сжимая цилиндр.

Я же, затушив папиросу, двигаюсь через двор к «Усам бедного Генриха». Вальяжно проходя мимо Шпалы, хлопаю его по плечу: бывает, мол, не последний раз.

– А ты куда это, евойный ты сын? – дружелюбный малый уже не так дружелюбен.

Яйцо словно протрезвел от этого вопроса:

– Ты! – идет на меня, шаря на поясе. – Это из-за тебя шконка ушла!

– Как говорил мой папуля, – слова долетают откуда-то сверху-сзади, – «съел пирожок – плати должок».

Цепь настырно лезет в рукав куртки.

– Что же, господа насильники, накосячили вы, а виноват дружище Бруг?

– Кто «бруг»? Я «бруг»? – мычит Шпала. – Папуля говорил, «надо в харю бить»!

– Мне по боку, кто виноват. – Яйцо сплевывает под ноги. – Гони грошики, хиба на ремни порежу.

Вспоминаю сцену несостоявшегося надругательства, и меня пробирает хохот.

– Зачем тебе еще ремни? Ты и с одним-то не сладил!

– Ах ты ж погань! – уф, как рассвирепел. Прямо лопнет сейчас.

– Вы бы уносили ноги, дружочки, – выдыхаю я.

Цепь обеспокоенно дрожит. Однако волноваться – не ей. Ведь действие папироски кончается.

– Шпала, держи его!

А жжение возвращается стократно. И это жжение слепит. Лицо горит прямо посередине – тонкой полоской, как это бывает всегда. От темени до подбородка меня пробир-р-рает боль… Которую не описать словами. Как плавится кожа, растекаются кости, а зубы вонзаются в самое мясо головы – не рассказать. Я бы пожелал каждому пройти через это.

Говорят, к боли можно привыкнуть. Хотел бы я улыбнуться своим порванным черепом! Улыбнуться и сказать, что и вправду привык. Но полоса пылает так, будто я сунул башку в циркулярную пилу, а кто-то нажал на рубильник. Жжение теперь не где-то снаружи – оно и под кожей, и везде. Оно уходит вглубь, обжигая гортань и – можно подумать – царапая мозг.

Но потом боль уходит, а зрение возвращается. Я вижу иначе – не только спереди, но и с боков. Мои глаза – два блестящих шара. Ими я вижу испуганную харю Яйца. Теперь я выше – мои позвонки набухли и вытянулись так, что даже Шпала дышит мне в грудь. Но я не высок, а длинен.

Яйцо разевает рот, отчаянно крича. В ладони сверкнуло. Ножик.

– Чого?!

Он делает замах – и я наконец улыбаюсь. Я – чудовище со смолисто-черной шерстью. В р-р-растянутой кожаной куртке на изгибающемся теле, в штанах, обтянувших лапы… Цепь ласково трется о когти, издавая слабое «ценьк-ценьк».

Теперь пасть моя вертикальна, полна кусачих кинжалов и сочится аппетитом.

– Бес!

И тотчас бритый человечек делает замах – отскакиваю к стене. Я быстрее, чем смолисто-черные волоски, срезанные ножом. Я быстрее, чем поднятые в удивлении брови. Быстрее загнанного пульса. Быстрее ж-ж-жизни, которая проносится перед глазами того, кто видит мою потустороннюю грацию.

Изогнут пр-р-ружиной и, упершись в стену, – стреляю собой в человека. Кусок железа втыкается мне в живот, кровь моя серебрится. Но плевать, плевать, плевать! Ведь я вертикально улыбнулся! И проглотил в улыбке бритую харю. Ну же, Яйцо, мы улыбаемся вместе! Ты – костями и плотью меж моих зубов, а я – жадно жуя.

В спине чешутся удары, отвлекая от трапезы. Невеж-ж- жливо.

– Брось! Брось Яйцо! – Шпала прикладывает меня доской по хребту.

Зачем грубить? Это Бруг – груб. А я не он. Я-то могу быть послушным – бросаю Яйцо. Мне не нужен огрызок, этот пустой безголовый футляр из-под насильника.

Разгибаюсь в полный рост – выбиваю доску. Вывихнул? Прости. Цепь – вяжи.

Пока Цепь крутит Шпалу, мне хочется поболтать. Я прошу его напомнить, как пройти к «Усам бедного Генриха». Спр-р-рашиваю, сколько лет той женщине. Интересуюсь, почему он никогда не вспоминает мамулю… Шучу: с недавнего времени у меня нет губ, чтобы говорить.

Поэтому я просто мажу его слюной и кровью, издавая гортанный клекот.

– Папуля! – причитает он. – Папуля, помоги! Папуля!

Приказ Цепи – вязать туже. Так, чтобы захрустели хрящи, а глаза повылазили из орбит… Он похож на колбасу, перетянутую бечевкой.

Я выжму тебя, как половую тряпку. Так выжимал Бруга отец за любую провинность. А когда тебя я выжму, то займусь вашим скромным приятелем… Кстати, а где третий?

– Ну же, ну же, давай…

Всё там же. Копошится в тени птичника. Прячется от большого и страшного.

Я смотрю на Шпалу, но он сделался скучным: больше не трепыхается. Даю знак Цепи, что наигрался, и слышу хруст сломанной шеи.

Третий насильник совсем не обращает внимания. Только дергает свою трубку-железяку. Неуваж-ж-жительно. Может, он молится. Бруг бы молился Пра. Вилли – Двуединому. А я не признаю кумиров и вождей!

Сейчас, хищно крадучись к последней жертве, понимаю, что есть лишь одно божество, которому можно приносить зверье на заклание! И это божество – смолисто-черное.

Одни меня обзывают Нечистым. Богохульный скот. Другие кричат, надрываясь: Хорь Ночи, Хорь Ночи! Но для тебя, пищ-щ-ща, я скоро стану всем! Ну же, повернись ко мн…

«Сплит-сп-ш-ш-ш», – отвечает металлический цилиндр. И последнее, что я вижу перед тем, как валюсь с лап – лицо, освещенное вспышкой.

А после – закольцованное жжение. Жжется, жжется опять! Но не так, как прежде – а будто разъедает бок до пустого места! Впивается в шерсть и плоть, как гигантский спрут, рожденный из кислоты и чистого страдания. Оно бежит по кишкам – и я уже не владею телом. Только мотает меня из стороны в сторону, как змею, укусившую по ошибке собственный хвост. Я чувствую себя гвоздем, а агонию – молотком, что вбивает и вбивает в угольную крошку.

– Жри масло, гадость евонная!

Я замираю. Невыносимо несет паленым мехом и кровью. А еще чем-то очень кислым. Смертью, что ли. Неужели у нее есть запах?

– За парней и Калеку сдохни!

Цепь свернулась под курткой и слабо звенит. Ничего, и не такое проходили.

Хотя каждый раз «умирать» – всё равно что в первый.

ГЛАВА 3. Шенна

Масло есть едкая субстанция, извлекаемая из горных пород в Бехровии и Центварской империи. И, хотя природа масла неизвестна и богопротивна, нельзя забывать, какие возможности оно открывает нашим соперникам. Движущиеся масел-механизмы, запретные орудия – со всем этим придется столкнуться колдунам Республики в случае войны на востоке. Именно потому масло необходимо изучать. Только тогда, после многих месяцев (или даже лет) подготовки, мы сможем гарантировать успех Революции за Бехровскими горами.

Клаус Шпульвиски, доклад на XI Ежегодном съезде Комитета в честь годовщины Революции

А потом было ничего – сплошное неописуемое ничего, из которого Нечистый не выбрался.

Всё, что осталось от самозваного «божества» – неподвижное тело с прожженной в брюхе дырой. Вполне человеческое, вполне мертвое. Сквозь дыру попыхивает безобразная бурая клякса – волдыри, сварившаяся кровь и кожа узлами. А меж них сочится янтарная жидкость. Красивый цвет. Мой любимый.

– Бр-р, уже сколько раз видел раны от масла, а всё не привыкну… – парнишка ежится, и фонарь в его руке согласно скрипит. – Не, ну ты глянь, какая дырища!

Он не успевает договорить – острый девичий локоть под ребро умеет затыкать. Фонарь ругается несмазанным кольцом.

– Болван! Это всё, что ты заметил? – голос кажется слишком высоким даже для его ровесницы, а тон – чрезмерно презрительным. – И тебя не волнует, что у него череп раскрыт?

Удивленный присвист.

– Иди ты… А я говорил, что с маслом играть – как срать в окно: до добра не доводит!

Смачный шлепок.

– Ай! Да за что, курва!

– За то, что ты такой кретин, Лих! Разве его голова изжарена? И ты не видишь, какой разрез ровный? – она понижает голос до шипения. – Мне стыдно за твоё убожество.

– А мне типа… А мне стыдно, что моя сестра такая стерва!

Глухой тычок – будто ударили по мешку с мукой.

– Эй, стой! Это же лампа мастера Таби!

– И знаешь, где мастер ее найдет сегодня?

– Э-э…

– В твоей заднице, Лих!

Срываясь на металлический крик, фонарь умоляет не драться.

– Эй, вы двое, – прокуренный женский контральто*. – Вы закончили с этим?

– Заканчиваем, мастер, – синхронный запыхавшийся ответ.

– Ну-ну, – вздыхает женщина. – Да уж, интересный случай. Те двое тоже обварены маслом – только полностью. И у одного головы не хватает, ага.

– Ого, а можно глянуть?

– Лучше держи лампу ровно, Лих. Сломаешь – нос откушу.

– Есть, мастер… – фонарь вскрипывает с облегчением, а девчонка довольно улыбается. Наверняка улыбается – и ехиднейше притом.

– А ты, Вилка, записывай, раз твой братец не умеет. Так… – мастер кашляет, вдохнув кислых паров, – тело номер три. Человек, мужчина средних лет: от двадцати пяти до тридцати. Лежит в четырех саженях н-а-а… – щелчок крышки компаса. – На юго-восток от тела номер два, – захлопнулся. – Откуда надо начинать, балбесы?

– Что, Лих, не знаешь, да? Убожество. С ног, мастер Табита!

– В точку. Обувь растянута, окована по подошве. Штаны… Обычные, западного кроя, но не по размеру – больше. Куртка темного цвета… Странная. Никогда не видела, чтобы такое носили: толстая, как военная стеганка; шнуровка лопнула. В нижней левой части живота спиралевидное отверстие. Очевидно, ожог от этой новой запрещенки – маслобоя. Странно, что куртка цела…

– А я говорил: с маслом играть – как…

– Заткнись! – Вилка шипит, открываясь от протокола.

– Да, сынок, заткнись. Сбил, зараза. О чем это я? А, масло еще пузырится – значит, прошло не больше четверти часа. И кровь, чертова куча крови…

– Это из него столько вытекло, мастер?

– У него такое гузно вместо башки, что всё возможно… – хриплый смешок. – Это не записывай, ага? Не знаю, тут под курткой еще ошметки, похоже, потроха и-и-и… Да, кусочек уха. Запиши лучше: «ушной раковины», – так будет по-умному. Но это не от него. Его уши на месте.

Табита недовольно вздыхает, шаркает сапогами по угольной крошке, перебираясь к раздвоенной голове.

– Тип лица – западный. Глаза черные, разрез век нормальный, волосы и борода тоже черные…

– Мастер, я бы сказала, эм, – неуверенно вставляет Вилка, – волосы смолистые.

– Вилка, мать твою, и чем это отличается от черного?

– Ну, это не просто черный, а прямо черный-черный! – заминка, как если бы она кусала губу. – Такой черный, что будто бы блестит… Коты такие еще есть.

– Пф-ф, коты! – вставляет Лих. – Разве типа черный – он не везде черный?

Злобное тихое «заткнись» не пришлось долго ждать.

– Ладно, пиши как хочешь – только б в переводе на табитский это означало «черный», ага? Хм, рана на лице от чего-то режуще-рубящего. Топор или тесак? Не пойму. Края ровные, но почему-то не вижу кости на срезе. Как будто…

Пару секунд слышно лишь скрипы – фонаря на ветру и пера по листу протокола.

– Как будто что? – напоминает девчонка, бросив жевать кончик пера.

– Если у меня еще не поехала крыша, – аккуратно говорит мастер, – рана точно заросла.

Остается только один скрип – волнующий и монотонный – от фонаря. А вот перо не скрипит: Вилка, оторопев, не спешит записывать слова Табиты. Только заносит острие над строчкой для «травм и увечий» – и замирает, не обращая внимания на мелкие капли чернил, марающие протокол.

– Эй, – нарушает молчание Лих, – а вы не слышите? Звук типа. Как будто цепочка какая звенит?

***

Пространство – пульсирующий зал. Он постоянно меняется и не имеет стазиса. Стены – если уместно так их назвать – сокращаются сердечной мышцей. Но делают это неровно, случайно – как орган смертельно больного. И всюду клубится дым. Сочного такого мясного цвета, с вкраплениями то рубиновых пятен, то темных, что гагат. Рубин пробегает всполохами, непослушными крошечными молниями, а гагат – сгущается в клубах, словно силясь задушить всё остальное.

Здесь я не ощущаю себя – никакого чувства «самости». Зажат в этом беспокойном пузыре, а за ним – ничего. Но мы это уже проходили – не раз, не два и даже не… Сколько? Плевать. Я давно перестал считать число наших встреч…

– А ты, Цепь?

Из ниоткуда возникает курульное* кресло. Возникает вдруг – и кажется, было здесь всегда. Кованое потускневшее золото, подпаленный бархат обивки, а на бархате – полуобнаженная дева. Я бы сказал «обнаженная», но грудь и бедра утянуты неброскими стальными звеньями – точь-в-точь такими я душил Вилли. Звенья скрывают ровно столько, чтобы создавать легкую интригу, но не более. Поэтому я говорю «полу», хотя на деле это то еще лукавство.

– Ах, как это на тебя похоже, дорогой! – дева звонко смеется, закидывая ногу на ногу. – Ты никогда не придавал значения нашим рандеву. Как обидно!

Я поднимаю руку и щелкаю пальцами. Меж них появляется сигарета.

– Ты забываешься, Цепь. Ты здесь не гость, и у нас не свиданка двух подростков с потными ладошками.

Дева печально вздыхает и распадается на алый дым. Чтобы в ту же секунду беззвучно появиться у самого моего лица.

– Ах, ты чудовищно неисправим, – когда она машет головой, бронзовые кудри рассыпаются по плечам – таким хрупким, что должны трещать под тяжестью груди. – Давай помогу.

Она прикладывается губами к концу сигареты, томно прикрывает веки – и бумага начинает тлеть. Цепь игриво прыскает, и я вспоминаю, какая у нее нечеловечески идеальная улыбка. Становится немного жаль, что я знаю ее так хорошо.

– Благодарности не жди, бес, – затягиваюсь и выдыхаю горечь прямо в эти безупречные зубы.

Она не закашливается, но в глазах ее – рубиновый пожар.

– И все-таки ты чудовищный невежа! – снова растворилась в клубах. Секунда, и бронза волос проливается на золото кресла. – «Бес», «Цепь», снова «бес», потом опять «Цепь»! Разве это так тяготит тебя – обращаться ко мне по имени?

– По какому еще имени? – стряхиваю пепел, но тот просто пропадает в воздухе. – Ты про ту кличку, что дал тебе барон Надав? Его табор и сейчас плюется, вспоминая о тебе.

– Не делай вид, что не понимаешь!

– Там было что-то вроде… – ухмыляюсь. – «Багровая Курва»?

– Не это!

– Или там словцо потяжелее? Может, «Шельма»?

– Перестань.

– А-а-а, точно… «Красная Блудня».

Она обозленно шипит, выгибается в кресле кошкой, готовой к прыжку. Моя сигарета взрывается снопом искр, но пальцев не обжигает – как, впрочем, и не расслабляла до этого.

– Мое. Имя. Шенна, – будь у нее хвост, то хлестал бы сейчас из стороны в сторону.

– Думаешь, мне есть до него дело? Как беса ни назови, котенком он не станет.

– Ты просто… – царапает видавший виды бархат. – Чудовищен.

На самом деле, меня давно не беспокоит ее прошлое. Ни то, как она по десертной ложке выела психику слабоумной Надавской дочери, ни то, как перегрызла половину его спящих таборян… Наших бойцов она калечила тоже, притом немало. Ну и что с того? Дела таборов далеко позади, как и сами таборы с их ходячими твердынями. А мы остались. Не сказать, что оба в восторге от нашей связи. Цепь бы с наслаждением умылась моей кровью и вернулась к старым бесчинствам, а я… А я не откажусь от пары лет молчания с ее стороны: не выслушивать дурацкие женские капризы каждый пятый сон.

Однако в этом вся суть запечатывания: никто не владеет положением. Просто один чуть больше хозяин, а другой – пленник.

– Эй, – она изучает ногти, лежа в кресле. Изо всех сил разыгрывает безразличие, но мы-то знакомы давно. – Можешь проваливать, раз так не желаешь быть со мной вежлив. Твоё мужланское тело начинает отходить.

– И правда, – чуть не сказал ей машинальное «спасибо».

Что? Машинальное? Когда это я был машинально учтивым? Последний раз ты был учтив с той, кого поклялся отыскать. Отыскать, наказать, приволочь обратно. Но сейчас-то с тобой что, дружище? Только не говори, что привязался и к ней, Бруг.

Привязанности делают тебя слабым, а высокие чувства ставят рамки. Жить на кратких эмоциях, двигаться порывами – вот что твоё! Без разбора ломать всё подряд, забивая на тонкие материи – вот что легко. Тебе могло быть легко, но вот незадача! Ты привязался к другой. Размяк! Всего разочек ошибся и теперь волочишься за ней как собачонка с тоскливыми зенками.

Но ты не какая-то шавка, а ищейка. И ищейка идет по следу. Наказывать непослушных и покорять непокорившихся. Привязываться – всё равно что обвешаться цепями, а делать цепью Цепь – вовсе какой-то вульгар. Сердце у тебя одно, Бруг. И второго предательства оно не переживет.

– Если вдруг занятно узнать, – она прерывает молчание так вовремя, будто читает мои мысли, – то твоя поломанная шкурка собрала зрителей.

Хотя, Цепь ведь мне дорога. Не настолько, чтобы потакать ее капризам, конечно… Но в чем причина отвергать единственное разумное существо, чьи мысли волнуешь?

– Возьму на заметку, – отвечаю сухо.

– Так уж и быть, придержу для тебя одного, – выдавливает из себя зевок. – Но только оттого, что обитание здесь – чудовищно однообразное занятие.

В моей голове – бодрящее покалывание. Как если бы рядом ударила молния.

Двойственное ощущение: я, вроде, хочу наружу, но вместе с тем и нет.

– До встречи…

Стоит добавить «Шенна».

Точно, скажу «Шенна». Пора сказать…

– Увидимся, Цепь.

Слово «перевертыш» вызывает у люда разные ассоциации. К востоку от Бехровии, где кончаются горы и начинается Империя, оно сродни ругательству. Прямые, как самострельные болты, Центварцы считают всё непредсказуемое злом. Бесы, перевертыши и даже чужеземные божества – всё едино и призвано поколебать веру в прогресс и Императора.

И никого не волнует, что самого Императора никто не видел. Не имеющий лица или даже имени, он постоянен и правит уже больше века. Его надежность, верят центварцы, и есть главное.

Забавно будет, окажись он одержимым, как я.

На западе человечество чуть более… Романтично. Там считают, что перевыртыши давно вымерли – сами, или же им помогли лозунги Комитета. Но в легендах они живы. В байках их рядят в балахоны ведьм и еретиков, еще чаще – пихают по пещерам и заставляют красть девственниц, пока какой-нибудь особенно отважный рысарь не выпотрошит фламбергом*… Перевертыша, не девственницу.

К девственницам-то у рысарей особенный подход.

Но самый популярный сюжет – про княжича с Предгорий, что проклят бесом. Днем он красавец, каких поискать – ну вылитый я – а ночью воет зверем. И вот он спасает республиканскую красотку, сам становится преданным кумом Республики… Ну и счастливый конец: все рады, упиваются кавой, выкуривают по папиросе, славят Комитет.

Больше всего бесит, как мало в таких байках говорят о самом «переворачивании». Чудовищно мало – так бы сказала Цепь. Если повезет, пояснят, мол, лоб покрылся шерстью, или даже добавят, как горят глаза в ночи.

Но утром ужасное отродье Эфира – всё тот же княжич с багряными губками и ровно постриженными ногтями, как у самой дорогой шельмы. И абсолютный предел беспорядка – сверкающий локон, выпавший из-под венца.

А ты, поднимая опухшие веки, упираешь взгляд в свое избитое тело. Растянутые бриджи и лопнувшая шнуровка косухи – вот твой наряд с иголочки. Потные волосы и липкая от крови борода – твой непослушный локон. А вместо губок бантиком – безобразный рубец через все лицо.

Мои отекшие глаза снова открыты. Широко и изумленно, как у убитого животного. Старый добрый человеческий рот с шумом глотает воздух – прямиком в пустые легкие.

– Какого…

Лязг цепи, вскрик от боли и неожиданности. Истерический щебет фонаря.

– Мастер!

Я механично вскакиваю, пытаюсь подняться – и тотчас валюсь на колени. Хватаюсь за бок – крутит и жжет, точно в брюхо зашили горящее полено. Я не из слабаков, но тут любой покроется испариной.

– Шевельнетесь – убью.

Меня лихорадит. Не пойму, почему.

В ушах будто маслорельс гремит, а сквозь грохот невидимых колес доносится высокий девичий крик:

– Пусти ее!

Он режет слух, и я вымученно шарю взглядом по земле.

Передо мной немолодая женщина. Сидя в самой грязи, она пытается разжать стальные звенья, но Цепь накрепко свела ей ногу – от сапожного каблука и вверх по голенищу. Лица женщины не разобрать, зато нагрудник, надетый поверх жилета, тускло бликует от фонаря.

Глядя, как Цепь впивается ей в незащищенное колено, я скалю зубы: дура! Надо было о ногах заботиться, не о сиськах.

Боковым зрением замечаю еще двоих: парня и девку, но быстро теряю к ним интерес. С виду – вчерашние подростки. Справлюсь легко.

– Я сказала, пусти, – шипит девчонка.

– Рыпнется – и кости станут крошевом, – отвечаю я.

Слышу звук натягиваемой пружины.

– Брось самострел! – шикает на нее парнишка. – Ты нормальная?!

– Заткнись, Лих! Если это убож…

Щелкаю пальцами, и женщина не сдерживает стона. Голенище ее сапога всё больше напоминает дерево, задушенное лианой.

– Мастер Табита, – самострел чуть не подпрыгивает в руках девчонки, – вы…

– Вилка, успокойся, ага? – кривится женщина, названная мастером. – Или ты хочешь, чтоб я ходила на костылях?!

В животе у меня что-то чавкает, и внутренности будто обдает кипятком. Какого черта так болит?! И почему не проходит, если мои раны всегда заживали после отключки?..

– Давайте так… – языком мне ворочать не легче, чем этой стреноженной кобыле – ногой. – Я пойду своей дорогой, а вы – своей. Иначе ходулю вашей мастерши ни один костоправ не соберет.

– Эй! – вмешивается парень. – Ты всё-таки на прицеле, бес сраный!

Сплевываю в ответ красный сгусток.

– Дипломатично, ха! С такой дыркой ты не доживешь и до утра, – хрипит мастер, кивая на мой живот. – Это же масло, да? Оно не заживет само по себе. А кончишь меня – получишь болт промеж лопаток. Мы из цеха. А цеховикам при исполнении разрешается убивать.

Так вот оно что. Масло.

Будет идиотски смешно, загуби меня та же дрянь, на которой я сюда добрался. Жаль, посмеяться будет некому. Если только Кибельпоттова неупокоенная психика не глядит на меня откуда-то сверху.

– Не вижу другого выхода, – теперь жжет еще и ладонь, на которую капнуло из брюха. Не обманула? Эта кислятина и впрямь просто так не пройдет? – Или предлагаешь нам обняться и выпить за мое здоровье?

– С безносой выпьешь, идиот, – уверен, палец девчонки и сейчас на спусковом рычажке самострела.

– Вилка, не мешай! – мастер было срывается, но тут же берет себя в руки. – А что, выпить – это можно, ага?

Я не успеваю возразить. Когда я приказываю Цепи напомнить Табите о ее неудобном положении, женщина уже срывает с пояса флягу. Звяк металла – новый стон. Фляга падает в пыль и катится в мою сторону, пока мастер качается взад-вперед, обнимая колено.

– Я предупредил…

– Да водка это! – не выдерживает Лих. – Сам проверь!

Я откручиваю крышку, и в нос ударяет знакомый запах: что-то среднее между прелым сеном и квашеными яблоками. Почти что силос, только режет ноздри и горло саднит. Да, действительно водка. Но не простая.

– На кой черт тебе помбей? – ослабляю кольца Цепи. – Твой желудок свинцовый?

В питейных бутылки с помбеем пылятся на полках по нескольку лет, ведь редко найдется человек, что рискнет купить это пойло. Еще реже – попробовать на вкус. Помбей – из разряда забав, о которых лучше сто раз услышать, чем один раз глотнуть. И наконец, помбей – твой выбор, если не боишься наутро выблевать печень.

– Не только у тебя есть секреты, одержимый, – хмыкает мастер.

Да что с ней не так? Думает заглушить боль в ноге, упившись в сопли? Соблазнительно, я бы и сам не прочь унять жжение… Но нужно сохранять трезвость ума – так что и ей хрен! Замахнувшись, отправляю флягу в полет. Где-то в потемках двора раздается сдавленный булькающий грохот.

– Ты погано разбираешься в бесах, раз видишь тут одержимого, мастерша.

– Да ну? Половинчатая мордашка тебя выдает, сынок. Или навешаешь тётеньке Табите лапшу, что эта штука у нее на ноге – просто побрякушка? – женщина хочет хмыкнуть, но стискивает зубы. – Больно, гамон! И помбей-то за что?

От всей этой болтовни начинает мутить. Только не говори, что ты сдаешься, тупое человеческое тело! Так, сначала выровняй дыхание, Бруг. Глубокий вдох…

Плохая идея. Очень плохая!

Из брюха с новой силой валит нечто, обжигая как тот самый помбей. А не стоило ли глотнуть из фляги? Раз все лекарства по определению отвратны на вкус, то почему неверно обратное? Тогда бы помбей быстро перекочевал из баров в аптеки…

– Переходи к сути, мастерша! – мучимый раной, я складываюсь пополам. – Не тяни ты время. Зуб даю, что узнавать Бруга ближе тебе не захочется!

Моя голова – как колокол с трещиной: не может работать чисто. Что тут, что там – бессвязный гул вместо ясного звона. Никакой конкретики. Зато вот бредовых идей, болезненных видений – этого в избытке.

«Ну давай, сука, соображай!» – молю я колокол.

«Дум-дум», – отвечает он.

Мне чудятся тени и шорохи за спиной. Шорохи и поросячий визг.

– Хорошо. Хочешь валить – вали. Вилка, разряди игрушку.

– Но мастер! – шипит вслед.

«Дум-дум», – кровь капает с подбородка в уголь.

«Ск-кряб», – вздыхает скоба самострела.

– Вали, говорю!

Я неловок, будто сбитая птаха, но не обречен. Чьи злоключения оборвутся так быстро, а? Уж точно не мои. Моя песня еще не спета, ведь я только взялся выдумывать первые ноты. Только бы подняться, а дальше дело за малым…

«Дум-дум», – задают ритм виски. И этот ритм глушит все прочие звуки Прибехровья.

Зажимая прохудившийся живот, шатаясь на нетвердых ногах, я ковыляю в сторону проулка. Долго ли смогу бежать, если напрягусь? Не-а. Да и Цепь не успеет за мной… А ведь мне нужна фора. Если отзову Цепь прямо сейчас, гадючная девка раз – и шкрябнет стрелялкой. Два – и проделает во мне дополнительное отверстие… А дырок в Бруге и без нее теперь больше, чем хотелось бы.

И вот я уж почти у поворота. Ай, да что тут валяется?!

А, это я оставил. Труп оставил. Только не такой он какой-то…

Как рана моя: жженый и дымящийся. Поднять ногу, перешагнуть. Так, почти дошаркал…

Я уже вижу теплые отблески на шершавой стене. Приятно так мелькает свет – и даже боль на мгновение позабылась, уступила место голодному кручению в желудке. Но не могу я уйти просто так: не в моём это стиле.

И иногда стиль берет надо мной верх.

Неловко крутанувшись на пятках, тычу назад кулаком. Хоба – и кулак становится неприличным жестом.

– Надеюсь, не свидимся! – в башке стучит, а я давлюсь слюной, почти себя не слыша. – Идите вы все к…

Удар таков, будто в спину врезалась телега. Я кубарем качусь обратно в темень двора и пролетел бы еще дальше, не уткнись лицом в что-то липкое.

Нос и рот заполняет кислый смрад масла, исходящий от мертвеца. В горле встает ком, когда я понимаю, что руками уперся прямо в раскисшую, еще дымящуюся плоть.

– Пса крев…

Пытаюсь отдернуть ладонь, и вязкий лоскут кожи тянется вслед за ней.

Но вдруг нечеловеческая мощь отрывает меня от земли, и я чую душную вонь животного. Животного такого большого, что приближающиеся цеховики кажутся детьми. Я пытаюсь вырваться, но только барахтаюсь, как схваченный за надкрылья жук. Пальцы нащупывают нечто ороговевшее, бугристое; их колет жесткий волос. Хочу оглянуться, но замечаю бегущих цеховиков. Это те двое со странными именами: Лих и Вилка, – но какого черта? Какого черта не боятся?

В крошке внизу – металлический блеск, что сверкает прямо у ног цеховиков. Змеино струится ко мне, а цеховики… Пса крев, они загоняют Цепь! У Лиха невесть откуда – шпага, и он выводит самым острием зигзаги на земле. Клинок вздымает клубы смуглой пыли, а Вилка так и норовит носком сапога отбросить Цепь вбок. Промедли моя питомица – и шпага пригвоздит ее на месте, войдя прямехонько в стальное кольцо.

Я задыхаюсь от возмущения. А может, от удара в спину задыхаюсь.

Цепь уже рядом, и я мысленно молю о помощи. Но мольбы никогда не помогают. Божества молчаливы, как старики, разбитые параличом. И со слухом, думаю, у них тоже не всё в порядке.

Потому я упираюсь в щетинистые лапы неведомого зверя и отчаянно, из последних потуг отталкиваюсь. Еще одно крошечное усилие – и мое тело выкрутится из хватки разболтавшимся винт. И-и-и…

Никак, черт побери!

Мои выкрутасы только укрепили сжатие лапищ, и жесткий ворс – что собачья щетка – вгрызается в рану на животе. Шею сзади обдает жарким облаком – это гневно дышит тварь, пропитывая меня духом скисших яблок и мозглой соломы… Помбей?

Цепь пружиной летит мне навстречу – но я понимаю, что положение моё ошеломляюще безнадежно. Понимание приходит за секунду до того, как грубая, вся в трещинах рука-копыто прихлопывает Цепь легче, чем назойливую муху. И та продолжает трепыхаться в копыте, оплетая звеньями то один палец, то другой.

Я испытываю щемящее чувство разочарования. Такое, что не хочется даже хрипеть.

– Белое братство! – чей-то старческий голос. Он звучит неисправно, словно говорит на языке подплавленных приборов и психо-замыканий.

– Улепетываем!

Мир приходит в движение, проулок трясется, а горячие силосные облака обдают всё чаще. Мы несемся через неухоженный дворик. То есть меня несут через него. А вот и узкая улочка, где больше не пахнет водкой и похотью.

Я был здесь! И больше мне сюда не нужно, тупая ты морда! Но зловонная махина закидывает меня на плечо и влачит теперь как тряпичную куклу: перед самым лицом мелькают закопченные окна и пыльные свесы первого этажа. Цеховики спешат следом – трое, четверо, десять? В тряске не разобрать.

– Хорха, айда ювелирней-то! – опять поломано шумит. – Пробьешь бесу лобешник!

Кишка водосточной трубы появляется из ниоткуда. Я успеваю лишь судорожно сжать челюсти, прежде чем висок пробивает тупой болью.

– Глянь, как беса приложило! Убожество.

Хочу огрызнуться в ответ, но новый удар настигает старину Бруга быстрее. Фонарный столб прилетает мне промеж глаз, и невысказанные слова тонут в металлическом звоне.

– Хорха, ну ёкарный хрок!

Вместо мыслей мелькают белые пятна.

ГЛАВА 4. Бругожеле

Город содрогается от жуткой трагедии! В минувшую ночь найдена мертвой глава церкви Упавшего – иерофантесса Гретхен фон Блау. Как сообщается, тело госп. фон Блау страшно изувечено, налицо насильственная смерть. Что это: очередной произвол т.н. «калековцев» или некое «бехровское лихо», поселившееся на наших улицах? Некролог и официальное заключение констеблей ожидайте в следующем выпуске.

Внимание, розыск! Вильхельм Хорцетц Кибельпотт, 30 лет. Прибыл вчера на маслорельсе из Преждер. Приземист, дороден, волосом рус и коротко стрижен, на лицо брит; всегда носит при себе нашейный платок и документ республиканского образца. За любые вести полагается щедрое вознаграждение! Обращаться к господинам Билхарту или Гелберту Кибельпоттам.

Вырезки из свежего номера еженедельной газеты

«Бехровский вестник»

Я сплю – но сплю без сновидений.

Раньше было иначе. Каждую ночь я выпадал в пульсирующий зал: гагатово-рубиновый, дымящийся, не имеющий стазиса. Порой там поджидала Шенна. Иногда ласковая, иногда донимающая, но чаще – просто скучающая Шенна встречает меня на своем подпаленном кресле, нетерпеливо покачивая ногой. Хмыкнув, она исчезает всполохом пламени – и появляется совсем близко, чтобы запалить иллюзорную папиросу.

Она поджигает, а я затягиваюсь. Так бывает порой. Но сегодня – не так.

Сегодня я в Глушоте, на своей проклятой родине. Снова помню ее запахи, серые краски, злые нравы.

А еще я помню, как убить тухляка. Хитрости тут никакой – нужно пробить сердце. Склизкое, вонючее, это сердце величиной с подгнивший кочан – да и сам тухляк не мал. Старики молвят, рост у него медвежий, но проверить никак: косолапые стали редки в Глушоте, когда еще отец мой сопел в люльке.

Оттого для меня тухляк – чудище больше жалобницы, но меньше гузнаря.

Тухляк жутко неуклюжий, еле перебирает ногами, пухлыми от гангрены. Часто валится наземь, сдирает кору с вековых стволов, а деревца помладше и вовсе выворачивает жирным пузом. Где он прошел – всюду сукровицей забрызгано. А уж пахнет она – хоть нос законопать.

Оттого разыскать тухляка несложно. Труднее, чем грыжича, но легче, чем псыжку.

Я приметил тухляка еще у берега. Отец часто говорил мне: «Глаза – бесовские стёкла, к смерти тебя приведут. А вот уши – это да! Уши таборян не подводят». Но больно уж шумна река Закланка: стылая вода топочет по камням, как целое стадо зобров; ничего не слышно. Зато пойма там голая, ржавая от жертвенной крови, что приносит вода с таборянского капища. Гиблое место: один жалкий кустик пробился, да и тот ниже пояса.

Всё от ворожбы полегло. Река теперь ядовита, зато чудищ отворачивает лучше любого частокола. Вот и тухляк мялся у самой воды, увязая по колено в красноватом иле. Что-то тянуло его на дальний, крутой берег, словно не все мозги еще размокли и пошли плесенью.

Инстинкты ли, воспоминания ли… Но однажды тухляк вдруг замер, обратившись к той стороне, и протяжно замычал. Зоб тухляка надувался и опадал, пузо колыхалось, но мычание его неслось куда-то далеко вперед – безнадежно и тоскливо, как последняя отчаянная песня. Уродливый плач по человеку, которым он сам когда-то был.

По человеку, который спутался с бесом. С ним спутаешься – себя потеряешь. А потерявши, не найдешь: станешь вечным скитальцем Глушотских чащоб. Таких прозвали заложными – узниками собственной плоти и бесовской прихоти.

Я присел поодаль. Работая рогатиной* как посохом, взобрался выше по берегу – там, где две мертвые сосны легли друг на дружку, обнявшись куцыми ветвями. За тухляка я не переживал: покуда так мычит, потерять его сложно, – но сам час встречи с ним ох как хотелось отложить.

Вот только отец смотрел на меня. Мерещилось, что он всегда приглядывает, когда хожу на дело – на охоту ли, проверить скотину или башмаки подковать… И сегодня отец смотрел во все глаза, чуял во все ноздри, слышал во все уши. Сегодня он сама чуткость. Ведь сегодня его сын станет разлучником – тем, кто разлучит тухляка с Глушотой.

Это раньше заложных можно было по пальцам пересчитать – мало их бродило по лесам. Тогда разлука считалась просто древним обрядом, и каждый таборёнок был должен разлучить по заложному. Без этого настоящим таборянином не стать. Порой заложных даже не хватало, и таборята грызлись меж собой за право стать разлучником – тем единственным, кто добьет страдающую тварь.

Раньше, если заложного не разлучишь или разлучишь погано, таборёнка сам родитель и кончал – шорным ножичком да по горлу. А если медлишь или повернешь назад, из зарослей прилетит батина сулица*. Увернулся – молодец. Значит, это сигнал тебе: «будь расторопнее».

А поймал сулицу спиной – поделом.

«Таборянам слабаки без надобности», – часто говорил отец. Теперь заложных плодилось всё больше с каждым годом, а таборян – нет. Глушота стала скудна на дичь, а таборы бесконечно рубились – с южаками или друг с другом, кто под руку подвернется. Наконец, таборы поголовно плюнули и на разлуку, и на разлучников. Принесет таборёнок сердце заложного или кудрявую башку южака – не всё ли равно? Но отец верен традициям. Иная шавка, беззубая от старости, за всё свое житье не знала такой верности.

И вот отец приказал, чтоб я разлучил тухляка.

Он не предупреждал, что пойдет по пятам, – но он ни о чем никогда не предупреждал. Это у других батьки. А у меня отец. Его-то сулица хорошенько заточена.

Я примял под соснами сухую хвою, вытряхнул пожитки из долгой сумы. Средь скарба: полупустых склянок, тряпья и мотков шпагата, – нащупал оселок*. Хоть я и заточил рогатину еще в таборе, тревога не отпускала до сих пор. «Доведи лезвие», – твердила она накуренным голосом отца, – «вставь рожон». И я был послушен, тихонько шкрябал перо рогатины, лавролистное и холодное. А после ввинтил рожон – узкую железную поперечину – в ушко под самым наконечником.

Потом сгреб пожитки в кучу да так и оставил между сосенок. Разлучу – тогда вернусь. Только прихватил мано́к на шнурке и рогатину. Тяжесть ясеневого древка, длиной с меня самого, была знакома рукам. Мои ладони дружны с рогатиной: не счесть, сколько раз на них выступали мозоли; сколько рвались и кровили – тоже. Мясо под содранной кожей было красноватое и жглось, стоило только что-нибудь задеть. Но отец снова и снова всучивал мне рогатину.

И вот спустя годы ладони зарубцевались. Пожелтели как старый пергамент. Кажется, они приняли форму древка – будто какой-то кожевник насилу их подогнал как чехол.

Проворно взбежав на бровку холма, я осмотрелся. Выцепил глазом тухляка – далеко он не ушел, только взбаламутил воду у края Закланки. Я вдохнул глубоко, забрав в легкие запах чащи, горьковатый от смолы и чуточку сладкий от тухлячьих ран. Зажал манок меж губ…

И густо выдохнул. Мой выдох преобразился в манке и истошным женским визгом прокатился по берегу. Разбередил стайку птиц в верхушках мертвых деревьев, вспугнул одинокого зайца… Но главное – никакого больше мычания.

Сердце мое заколотилось. А сердце тухляка, склизкое и вонючее, радостно ухнуло.

Заложный обернулся резко, будто его позвали по имени. И, готов поклясться всем своим жестоким родом, наши взгляды встретились. Мои черные таборянские глаза и его – мертвецки белесые. С полминуты он пялился на меня, не мигая, а после подался брюхом вперед – и кинулся навстречу.

С рогатиной наперевес я рванул обратно. Бежал что есть мочи сквозь лес, отбиваясь от веток и получая сдачу в лицо. Паутина лезла в рот, а сверху сыпалась труха, от которой чесалось под воротником. Я отплевывался, ежился, но шага не сбавил. Ведь слышал, чуял, видел тяжелую поступь тухляка.

За худобу и юркость отец прозвал меня хорьком. Не из ласки, а в пренебрежении.

Что ж, ноги у меня и правда быстрые. Но тухляк быстрее.

Сапоги слегка утопали в мокрой земле. Почва здесь сплошь гниль да песок. Сверху вязко от дождей и тумана, а снизу рыхло. Догонит прямо здесь – и мне несдобровать. Закрепиться негде, сметет и не заметит. Втопчет в песок, раздавит, обглодает лицо, а кишки с перегноем смешает.

Затормозил я так скоро, что полетели комья земли. На пути серой стеной пролег ветровал, ощерившись острогами переломанных сучьев. Я ругнулся на родном наречии. Грязно ругнулся – совсем как отец, когда отчитывал меня перед печью.

Я весь покрылся холодным потом, мысли судорожно метались. Тухляк неотвратимо пер ко мне, потрясая тучным животом. Приближаясь, тухляк всё рос и рос, и когда его туша заслонила тусклое глушотское солнце, я понял – шанс у меня всего один. Тогда я закусил губу, крепче перехватил древко и встал в позу. Левое плечо вперед, острие рогатины – к носку сапога.

Тухляк же остановился в трех копьях от меня и выжидающе захрипел. Поглядел на меня выпученными глазками, а опухшей пятерней почесал брюхо – совсем по-человечески, как бы неуверенно.

В складках шеи, сливовой от застоявшейся крови, что-то железно блеснуло. Двузубая вилочка на ремне. Южаков оберег.

Я тряхнул рогатиной, присвистнул, вынуждая тухляка пойти ко мне. Он послушно заковылял… И вновь замер – теперь в двух копьях.

– Дош-ш-ш-кх!

Утробный звук, от которого немели пальцы, прошел через его брюхо и с гноем вытек из пасти. Тухляк переступил с ноги на ногу, почесался опять.

– Дош-шка!

Широко расставив руки, как для объятия, заложный подался вперед. Меня замутило.

– Пхапа до-о-ома…

Тухляк припустил ко мне, но мертвые руки захлопнулись, так и не найдя добычи – я вовремя отпрыгнул вправо. Я быстро, коротко ткнул рогатиной, целясь ему под лопатку. Ладони ощутили, как наконечник чиркнул по кости, мягко вошел в плоть до самого рожна. Потянул на себя – и сталь вновь обнажилась, липкая от порченой крови.

Тухляк обернулся, непонимающе сунул пальцы под мышку. Оттуда сгустками валила гниль. Я опять встал в позу. С опущенного острия капало.

– Ну! – не выдержал я. – Давай, пса крев!

А он припал на четвереньки и завыл – как тогда у берега Закланки, тоскливо и безнадежно. Гной, сочившийся из глазниц, напомнил слезы, хотя я точно знал: заложные не плачут. Мне всё же стало жаль тухляка: появилось чувство, что убивать его не за что… Он был обманут бесом, он страдал, он не хотел драки. За что его разлучать?

– До-о-о-о-ощка…

Бедная тварь, перестань же выть. Рычи как гузнарь! Смейся как грыжич!

Только не вой ты. Не так по-человечески.

Тухляк гнил заживо, давился собственным гнильем, когда выл, и гнильём же разило из его пасти. От вони у меня заслезились глаза, и я сменил хват, чтоб утереть веки.

И тухляк увидел это. Рванул на меня в упор – прытко как дикая свинья, норовя протаранить склизким рылом. Хватился я скоро, но недостаточно. От удара было не уйти – хватит времени лишь вскинуть оружие, упереться пяткой в поваленный ствол…

Раздутой грудью тухляк налетел на рогатину, и что-то хрустнуло у него внутри, надломилось на самом острие. Он заметался, но не повис на рожне, как повис бы волк или рысь, а стал теснить назад.

Почва поползла подо мной, предательски слетела кора, и ноги потеряли опору. Я рухнул в самую гущу бурелома, колючего от сучьев. Обрубки веток полоснули одежду, воткнулись в кожу и где-то вошли еще глубже. От боли в глазах стало по-настоящему мокро, и я только и мог, что из последних сил сжимать рогатину.

Черная кровь текла по древку, смазкой пачкала руки так, что натертое дерево скользило меж пальцев, выкручиваясь угрём. Повезло, что древко застряло намертво – между стволов где-то подо мной. Но тухляк не унимался: слепо молотил лапами по сторонам, с треском сминал ветки там, где могла бы быть моя голова. Темные человеческие зубы клацали наверху, будто уже нашли мягкие хрящики моего лица. Заложный напирал, нанизанный на рогатину, и бурелом скрипел под нашим весом.

– Пхапа пишов, – булькнул тухляк и надавил сильнее.

Рогатина застонала, рискуя сломаться пополам. Я испугался. Так испугался, что оцепенел, не в силах предпринять хоть малость. Вдруг грудина твари хрустнула, ребра разошлись на месте раны, и рожон исчез в ее внутренностях. Рогатина прошла насквозь.

Дутая туша придавила меня, впечатала в дерево, обняв холодным мясным мешком. Она упала сверху. Мертвая. Теперь-то мертвая окончательно. Из хребта чудища торчал конец рогатины – с вонючим, больше кочана сердцем, оставшимся на рожне. Оно отстучало еще дважды, тюк-тюк, пока не остановилось совсем… И последним, что я увидел, была печальная харя тухляка.

Я с трудом повернул к ней лицо. Не знаю зачем – лицо повернулось само, будто так положено. Поймал на себе взгляд белесых зрачков, покрытых чем-то вроде молочной пенки. И к ужасу своему понял, что лицо мне знакомо.

Пышная коса на макушке, высокий лоб с насупленными бровями. Жестокие губы в рамке вислых усов и бороды, росшей диким кустом. Волосы у тухляка чернющие, как ночь. Даже смолистые.

Такой окрас еще бывает у котов – шерсть словно блестит. У котов и у меня. А еще – у моего отца.

Тухляк разлепил жестокие губы, накурено пробасил:

– Погано разлучил, правда?

Я почувствовал, как к горлу прижался шорный нож. Меня парализовало – от тяжести трупа, от вязкой крови, от жути происходящего. Но больше всего – от встречи с отцом.

– Скажи по секрету, хорёк…

Отец тихо рассмеялся – как если б не хотел, чтобы нас подслушали.

– Скучаешь по папке?

Ответом ему стал крик, на куски разорвавший Глушоту. Мой крик – что выцепил Бруга из узилища сна.

Здесь почти не пахнет. Казалось бы, лучше уж так, чем какой-нибудь противный душок… Но тут просто обязано пахнуть, притом не лучшим образом.

Ведь мое убежище – сырой кирпичный ящик.

Окон в нем не найдешь, а масел-лампа над головой – единственный источник света. Абажур, бестолковый стеклянный шар, знавал и лучшие времена. И теперь он весь, кроме небольшого островка, покрыт жирным слоем нагара. Боюсь, на очистку уйдет обильно спирта и не одна тряпка – а может, одна уже и ушла: чтобы отмыть тот прозрачный ныне кусочек… После чего, видать, уборщик это дело бросил.

Зато лампа вертится. Ее свет, ускользая сквозь чистую форточку абажура, выхватывает из темноты то один клок моего убежища, то другой.

Когда-то я вижу корыто в углу, вросшее в глинобитный пол, когда-то еще – трубу под самым потолком. От нее по кирпичам – грибок, такой густой, что даже темный. Крадется вниз липким тихим пауком, раскинув лапки между кирпичей.

Если особенно везет, можно разглядеть дверь напротив моей койки. Дверь дверью – простая, деревянная, подернута ржавчиной там, где кто-то наспех простучал ее гвоздями. Но широкая, как амбарные ворота.

Ладно, хватит на сегодня наблюдений. По-моему, я и так неприлично наблюдателен для того, кто проснулся в сыром подвальчике, лежа на несвежем соломенном тюфяке… Но вот абажур хорош. Если выберусь отсюда, заберу себе.

Кстати, здесь ничем не пахнет.

А ведь от корыта должно нести стоячей водой, равно как затхло, землисто пахнет плесень. Тюфяк же – сочетание подгнившей соломы с ноткой мышиных экскрементов. Но вот беда – не чую. Нос дышит исправно, а воздух безвкусен.

Зато цепь со мной. Только это не Цепь, а цепь! Только-то размер буквы, а сколько смысла. Цепь с маленькой буквы начинается в моем ошейнике, а заканчивается в стене. У цепи с маленькой буквы там вколочен здоровенный штырь, что никак не вырвать из кладки голыми руками.

Правда, есть одна хорошая новость: меня подлатали.

Где раньше дымился безобразный узел плоти, теперь желтеют бинты. Тонкие и протертые, их кипятили не раз – и не единожды пользовали.

С каких пор меня нужно бинтовать? Пьяные переломы, бесовы укусы, рваный поцелуй клевца, небрежный росчерк ножа – на мне всегда всё заживало, как на самой вредной дворняге. Но этот город удивил в самый день приезда, харкнув жижей, которую я ожидал лишь услышать – бурлящей в котлах маслорельса. Теперь, когда я думаю о ней, в горле встает ком – и я впервые не хочу приподнять бинты и поглядеть на свои болячки. Раньше мне нравилось корябать запекшуюся кровь, а прилипшую к ранам одежду я отдирал с возбуждением юного натуралиста. Порезы, не успевшие зажить, сминал пальцами, пока не становилось липко. Это казалось… Занятным?

Я словно говорил себе: Бруг, тебе не страшен никакой недуг! И новая боль напоминала о боли старой – той, что давно зарубцевалась, но не скоро пройдет.

Но масла нужно сторониться. Я стану аккуратнее, не буду бросаться напролом. Превращусь в тварь такую хитрую, какую этот город еще не видел. А главное – достану ублюдка, который сделал это со мной. Я запомнил твой голос, «гадость евонная». И в следующую встречу масло будешь жрать уже ты. Будешь лакать его, пока язык не прикипит к нёбу, а потом…

– Доброе утро, убожество!

От удивления чуть не кувыркаюсь с тюфяка. Упасть не дает ошейник, больно сдавивший кадык. Кое-как мне удается сохранить равновесие, но эти потуги выстрелом отдаются под бинтами. В глазах на секунду меркнет.

– Что, очнулся? – неприлично высокий голос. Бряк захлопнутой двери.

Опершись о влажную стену, я жду благосклонности абажура – и, о Пра, он балует меня. В свете масел-лампы я вижу девчонку. Ту самую, из Прибехровья. Ростом пять футов с половиной, сложена тонко, но атлетично – как степная лисица. Тембр – тоже от нее, да и взгляд такой же въедливый. Того и гляди цапнет за палец, только сунь.

– А что, – скалюсь я, – это твоя койка? Прости, что занял, да меня как-то не спросили.

Девчонка подходит ближе, и я бегло изучаю ее с ног до головы. Простецкие сапожки, а выше – бриджи, прикрытые домотканой рубахой. Шнуровка на груди – ха, было б что скрывать! Рубаха сидит свободно, будто слегка велика, и справа задрана небрежно – там, где к поясу приторочен плотный круг кнута. Плетеный из кожи, с узким блестящим хлыстом, он не похож на нагайку моего отца. Но сам вид его навевает воспоминания.

– Какое разговорчивое убожество, – фыркает девка, собирая волосы на затылке в узел. Они у нее цвета пшеницы в инее. – Что, мало получил? Еще хочешь?

Длинная шея, злое бледное личико в россыпи веснушек. Косая челка, спадающая на один глаз, добавляет ее виду дерзости.

– Нет, это точно твоя койка, – закидываю руки за голову, смотря на нее снизу-вверх. – Иначе на кой здесь цепь, если не держать такую маленькую дрянь?

– Я бы плюнула тебе в лицо, но не хочу запачкать матрас Хорхи, – она морщит нос. – Хотя и так и так его придется менять: уж насквозь провонял твоей грязной, немытой…

– Давай-ка без оскорблений, подруга? Мы же только начинаем дружить!

– Завались, убожество.

– Ого.

– Съел? Ничего больше не ответишь? – ее серо-голубые глаза превращаются в щелки.

– Не-а. Просто заносил тебя в список.

– Что за список? – склоняет голову на бок, и я замечаю, как из пшеничного узла выбивается локон.

– Мой список недотраханных сук.

Разворот, щелчок. Я еле успеваю вскинуть руку – и кнут обжигает предплечье ядовитой многоножкой. Кожаный кончик пролетает у самого уха – цепь гремит, ошейник душит, а я падаю на бок.

– Надо было дать тебе сдохнуть.

И прежде чем я успеваю растереть место удара, башмаки отстукивают прощальный ритм. Створка ворот скребет по полу и захлопывается наглухо. Гневная перепалка с той стороны, звуки возни, лязг засова… О, мы определенно нашли общий язык.

Кроме бинтов и портков на мне – только нищая нагота. Но разве это повод вот так меня бросать? Да, мог быть и почище – но разве я виноват, что здесь нет банного дня? Сволочи. Даже роялистам Ржавска позволяли подмыться, пока республиканцы пересчитывали гвозди, чтоб вколотить им промеж глаз.

Обидно, что я хлебнул достаточно лиха уже до Бехровии, а попался – вот паскуда! – в Бехровии самой. Кордоны Республики, карательные отряды некнягов, толпы беженцев из Предгорных княжеств, которые теперь – лишь муравейник, разворошенный палкой Комитета… Всюду я протиснулся, везде прогрыз дорогу. И только для того, чтобы застрять в подвальчике на потеху дуре с плёткой?

Черта с два. Я задницу рвал, идя по следу. Убивал и мучил, чтобы выловить билет на этот маслорельс. Душил и пинал, чтобы выбить документы на въезд – привет, Вилли, как ты там? И здесь я тоже не сгнию. Пусть даже в сраной Бехровии не хватит надгробий на всех жертв Бруга.

Молвят, хорь – самое страшное животное. Мол, по ночам он влезает коровам в гузно и хладнокровно жрет их наживую, выедая путь наружу. Правда это или байка – мне до одного места, однако Бруга тоже зовут хорем. Хорем Ночи, если уж сохранять зловещий ореол мистики.

Итак, пройдемся по хорьковому плану. Шаг номер раз: оказаться в гузне – готово. Шаг номер два: выесть дорогу – в процессе. И шаг номер три – найти неблагодарную сволочовку, сбежавшую от меня…

Новый лязг за дверью. Я сажусь на корточки, не отрывая пяток от тюфяка. Мои ноги слегка напружинены, а под бинтами покалывает. Неужели снова девка с кнутом?

Но входит не она. В обоих моих посетителях есть нечто похожее, но этот второй – паренёк. Щеголь, одетый в приталенную оливковую курточку, под которой чернеют модные узкие шоссы и туфли из фальшивой замши. Тот самый щеголь, что гнал мою Цепь шпагой. Ох, Шенна ему этого не простит. Кстати, а где она?

– Эй, приятель.

Он то ли не ожидал увидеть меня в бодрости, то ли думал о чем-то своем – вздрагивает и широко раскрывает глаза, заслышав мой оклик. При этом в руках у него железно брякает.

– Это что, ведро? – присматриваюсь. – Заставите жрать из него, как домашний скот?

Мимика парня – небольшое цирковое представление. Его удивление исчезает, разрез глаз сужается до нормы – и только приподнятая бровь выдает недоумение. Затем он нарочито строго глядит на ведро, а после переводит взгляд на меня. И взгляд его – взгляд старца, глубоко преисполненного пониманием мира.

– Тебе, дядя, чтобы поесть отсюда, сначала самому придется потрудиться.

А потом он задыхается от смеха. Я смиренно жду, когда пройдоха перестанет краснеть, брызгать слезами и отрывисто дышать. У пацана острые скулы и небольшой треугольный подбородок, а волосы – кудрявая шапка цвета ячменного вина, коричнево-золотистая. И снова на щеках – знакомые веснушки.

– Ты всё? – проверяю я. – Отсмеялся?

– Ну ты понял? – утирает остатки шутки из уголков глаз. – Понял же, зачем тебе ведро принес? Это чтобы вашей милости было где срать!

– Моей милости? – хмыкаю. – А ты у нас кто такой смешной? Домашний комедиант?

– Коме-кто? – парень ставит ведро на пол вверх дном и присаживается как на табурет. – Не, я Лих. Присматривать за тобой буду типа. Так-то сестра должна, но она у меня дурастая – в край отказалась тебе ведро носить. Дед Строжка говорит, она такая стерва оттого, что ей желтая желчь в голову ударяет, ну и…