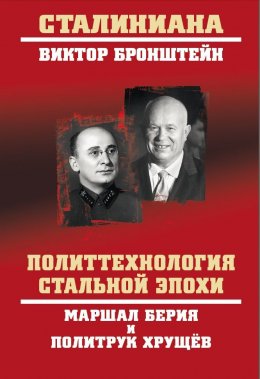

Политтехнология стальной эпохи. Маршал Берия и политрук Хрущев

Виктор Бронштейн

Политтехнология стальной эпохи. Маршал Берия и политрук Хрущев

Легендарному директору Автосборочного предприятия,

главному строителю родного для меня «Иркутского радиозавода», Герою Социалистического Труда, старейшему

министру СССР, Александру Александровичу Ежевскому

(1915–2017) ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сталиниана

Предисловие

…И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

Евангелие от Луки, 13: 30

В последнее время мне часто приходится отвечать на вопрос, почему я, бывший начальник цеха, замдиректора крупного завода, кандидат экономических наук, предприниматель, член Союза писателей России, трижды лауреат международного литературного форума «Золотой Витязь» за книги о своём пути в бизнесе и духовных исканиях, вдруг решил исследовать, на первый взгляд, изученную «вдоль и поперёк» сталинскую эпоху. Далеко не все из спрашивающих понимают, что она по сей день полна неразгаданных хитросплетений, сочетая в себе большие утраты и великие достижения. Загадкой остаётся и почти уже вековой триумф «отца народов», популярного даже в наши дни.

Однако обращение к этой теме не стоит расценивать как дань моде последнего времени. На излёте горбачёвской перестройки мне посчастливилось выпустить монографию «Бригады в зеркале социологии» в известном московском издательстве «Экономика», рецензентом которой была Татьяна Ивановна Заславская — академик, доктор экономических наук, известный специалист в области экономической социологии. В её уютном, окружённом вековыми кедрами коттедже новосибирского Академгородка мы разговорились об альтернативном официальному взгляде на сложившиеся производственные отношения внутри предприятия, о которых мне, конечно, было известно во всех деталях не понаслышке. От современной проблематики мы незаметно перешли к истории Киевской Руси и Московии, к Ивану Грозному и Сталину, Берии и Хрущёву, а от них — к «макрокорпорации», которую представляло собой народное хозяйство СССР, сформировавшееся в беспощадную к людям сталинскую эпоху и основательно «подточенное» в хрущёвскую «оттепель». Весьма интересно было обменяться взглядами, далёкими от общепринятых, заученных в школьных классах и институтских аудиториях. Любопытно, что мнения крупного учёного-социолога и молодого начальника цеха оборонного предприятия, «выплывшего» из глубин заводской жизни, во многом совпали. Академик шла от теории к практике, а я как бы навстречу ей, от практики и воспоминаний старых «оборонщиков», хранивших в памяти рассказы очевидцев об организаторском таланте Лаврентия Берии. Свидетели вспоминали, как Лаврентий Павлович удостоил рукопожатия первого директора нашего автосборочного завода, образованного постановлением ГКО № 7288 от 8 января 1945 г., подписанным Берией. Позже предприятие было перепрофилировано в Иркутский завод радиоприёмников, изготавливающий сложнейшую аппаратуру связи военного назначения. На людей у шефа оборонной промышленности страны было особое чутьё. Кому попало он руку не жал! Молодой в те годы директор завода, ставшего родным и для меня, Александр Александрович Ежевский (1915–2017) не только перешагнул 100‑летний рубеж, но стал, как и маршал Берия, Героем Социалистического Труда и министром, установив своеобразный рекорд в 26 лет, отработанных на этой беспокойной должности. Напутствие Лаврентия Берии на протяжении всего времени было его заветным талисманом, к сожалению, ставшим тайным после 1953 г. Связующим звеном между первым директором завода и мной был его водитель послевоенных лет, выросший до многоопытного главного инженера, ветерана завода — единственного его рабочего места на всю жизнь. Звали этого необычного человека Рэм Михайлович Манн. Ему повезло беседовать со своим директором в долгих совместных поездках. Рэм Михайлович, со слов бывшего шефа, мог сам подолгу с восторгом рассказывать о сказочно быстром возведении заводских корпусов, образцовом порядке и продуманной системе морального и материального стимулирования на оборонных предприятиях в пору кураторства их Лаврентием Берией. Манн горько сожалел, что в хрущёвскую эпоху этот драгоценный опыт был растерян, но, по слухам, перенятый военнопленными японцами, активно работал на процветание Страны восходящего солнца.

Начало разговорам по душам с Татьяной Заславской положил закрытый семинар-конференция (1985 г.) по проблемам новой для того времени науки — экономической социологии. С главным докладом, акцентированным, правда, не на вопросах промышленности, а на проблемах развития села, выступала переполняемая энтузиазмом и жизненной энергией, позволившими плодотворно работать, перешагнув 90‑летний рубеж, доктор экономических наук, коллега и ближайшая подруга Татьяны Ивановны, Розалия Владимировна Рывкина (1926–2021). Никогда не забуду её неподдельную радость по поводу появившейся возможности открыто высказывать свои потаённые мысли на закрытом семинаре. Среди известных учёных, поддержавших её своими выступлениями, были стоявшие у истоков зарождения «бунтарских» взглядов на современное общество доктор экономических наук Фридрих Маркович Бородкин, кандидаты социологических наук Владимир Исакович Герчиков, Зоя Васильевна Куприянова и Наталья Владимировна Чернина. Вероятно, тогда впервые был сформирован альтернативный официальному взгляд на производственные отношения «развитого социализма».

Я был поражён, сколько лжи скопилось в нашем настоящем, а следовательно, и в советской истории. Подумалось, что ситуация с Лаврентием Берией — яркая иллюстрация того, что обнаружили учёные в различных сферах современной жизни. Но тогда огромное войско учёных-обществоведов непоколебимо стояло на страже мифов «соцреализма». Изучая опусы товарищей по перу, многие начинали искренне верить своим выдумкам. Аналогично этому, сталинские следователи вначале всеми способами, вплоть до пыток, выбивали показания у заключённых, нередко сами их диктовали, а затем оправдывали себя, веря, что перед ними сознавшийся, благодаря их жестокому усердию, злостный преступник — будь то маршал, Герой Советского Союза или член ленинского Политбюро.

В московском «храме науки» — Институте социологических исследований АН СССР, где я защитил диссертацию, боялись даже приватно, за чаем, беседовать на вольные, не заданные сверху, темы. Поскольку тема моей книги была тогда весьма актуальна, а описание сложности (порой даже враждебности) отношений рабочих с руководством по требованию редколлегии было мной убрано, издание увидело свет в 1989 г. тиражом в 25 тыс. экземпляров. Но и в урезанном виде книга была хорошо встречена читателями и довольно быстро разошлась. Удивлённое успехом издательство на следующий год заказало мне новую книгу «Коллективный подряд в промышленности: проблемы и перспективы», но опять в сокращённом виде и, конечно, без упоминания имени опального реформатора производства и государства, заместителя председателя правительства СССР, маршала Лаврентия Павловича Берии.

Надеюсь, читателю теперь стало понятней, какое отношение имеют бригады и коллективный подряд к сотканной из противоречий сталинской эпохе. Сразу оговорюсь, что все высокие руководители тех непростых лет были в значительной степени запятнаны террором. Берия в этом плане — не исключение, но и далеко не лидер.

База источников данного исследования определена в соответствии с поставленной целью и задачами. Прежде всего, необходимо выделить архивные материалы, находящиеся на хранении в Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве социально-политической истории, Центральном архиве МО РФ, Архиве Президента РФ, Российском государственном военном архиве, Российском государственном архиве экономики и др. Помимо этого, были использованы сборники документов и интернет-ресурсы, в том числе международного общества «Мемориал» и интернет-проекта «Исторические материалы».

Значительный интерес представляют протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б), стенограммы заседаний пленумов ЦК ВКП(б) и документы Секретариата и Оргбюро ЦК ВКП(б). Статистические данные о промышленности, сельском хозяйстве и народонаселении СССР взяты из сборников, в разное время изданных Центральным статистическим управлением СССР. Важным источником по теме исследования являются законодательные и нормативные акты, принятые по инициативе Л.П. Берии, Н.С. Хрущёва, И.В. Сталина и других государственных и политических деятелей СССР того времени. Также использованы сочинения В.И. Ленина и И.В. Сталина, а также большое количество воспоминаний и мемуаров как «рядовых» свидетелей эпохи, так и лиц, непосредственно принадлежавших к высшему кругу политического и военного руководства СССР. В частности, речь идёт о воспоминаниях Н.С. Хрущёва, В.М. Молотова, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна и др. Благодаря сравнению их версий произошедших событий можно сделать выводы о процессах, проходивших в Политбюро в указанный промежуток времени. А для лучшего понимания политики военного и предвоенного времени, а также обстоятельств ареста Л.П. Берии были использованы мемуары некоторых советских военачальников — Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.С. Москаленко, К.В. Крайнюкова и др.

Личность Л.П. Берии предстаёт в новом свете в автобиографической книге С.Л. Берии «Мой отец — Лаврентий Берия». А жизненный путь Н.С. Хрущёва подробно описан в его собственных мемуарах «Время, люди, власть. Воспоминания». Очень содержательны мемуары П.А. Судоплатова, занимавшего высокое положение в системе госбезопасности, а потому хорошо информированного об её деятельности, К.М. Симонова, отобразившего взгляд на эпоху творческого человека, и воспоминания дочери Сталина С.И. Аллилуевой, имевшей непосредственный доступ к «внутренней кухне» партийно-государственной верхушки. Помимо вышеперечисленного, в качестве источников используются публицистические материалы печатных изданий того времени — «Правды», «Известий», «Красной звезды» и др.

Глава 1

Н.С. Хрущёв и Л.П. Берия на весах злодеяний

§ 1. Хрущёв, Берия и жертвы террора

Первоначально свою карьеру Хрущёв сделал под покровительством Кагановича, который в 1925 г. был назначен первым секретарём ЦК ВКП(б) Украины. Там Лазарь Моисеевич, на свою будущую беду, заметил «способного исполнителя»: молодого, энергичного парторга Петрово-Марьинского уезда Сталинского (Донецкого) округа Никиту Хрущёва. Он произвёл хорошее впечатление на первого секретаря: в 1928 г. он был переведён в Киев, где стал заведующим орготделом окружкома партии. Благосклонность Кагановича в ту пору дорогого стоила, ведь он фактически был правой рукой и глашатаем Сталина.

В декабре 1929 г. был широко отпразднован юбилей вождя. Его 50‑летию была посвящена большая часть номера газеты «Правда» от 21 декабря. Как известно, в прошлом у Сталина было достаточно много разногласий с Лениным, вплоть до предложения Ильича об отстранении Сталина от должности генерального секретаря, о чём знали все подельники по октябрьскому перевороту. С этим ярко контрастировала статья Кагановича о высоких качествах вождя. Без зазрения совести преданный Сталину Лазарь Моисеевич писал: «…самой замечательной и характерной чертой т. Сталина является именно то, что он на протяжении всей своей партийно-политической деятельности не отходил от Ленина, не колебался ни вправо, ни влево, а твёрдо и неуклонно проводил большевистскую выдержанную политику, начиная с глубокого подполья и кончая всем периодом после завоевания власти»[1]. Подобного открытого передёргивания фактов недавнего прошлого до этого момента в партии не было. Таким образом, именно Кагановичу принадлежит приоритет в безудержном прославлении вождя, вскоре приведший к культу личности.

Его особая роль при Сталине берёт своё начало с «ленинского призыва» 1920‑х гг. Далее он регулярно участвовал в чистках партии, а в 1934–1935 гг. — уже в качестве председателя Комиссии партийного контроля ВКП(б), оставлял в партии молодёжь, не видевшую воочию, что революцией руководил не Сталин, а Троцкий, и рядом с Лениным был также не он, а Каменев и Зиновьев. Порой Сталин, уезжая в отпуск, даже оставлял Кагановича в качестве временного главы партийного руководства. Данный период — высшая точка доверия к нему вождя.

Всемогущий в ту пору Лазарь Моисеевич зажёг партийную звезду Хрущёва в недолгие сытые времена НЭПа. Голод, вызванный Гражданской войной и неурожаями, к середине 1920‑х гг. был преодолён и подзабыт. Хрущёв, как будто прощаясь с эпохой НЭПа, писал: «Села были богатые, степные, хорошо обеспеченные землей. Там имелись села и с греческим населением, очень крупные. Греки были скотоводами. Они любили и помногу держали овец. Поэтому у них были баранина и брынза, крестьяне привозили на продажу гусей, уток и индеек. И все это задешево. Стандарт на цены у нас тогда сохранялся довоенный. До войны фунт мяса стоил в Юзовке и в окрестностях 15 копеек. 15 копеек стоило мясо и в 1925 г., и в 1926 году. До 1928 г. имелся избыток мяса»[2]. Изобильные прилавки, как видим, Хрущёву были по душе, а как это получается, его не интересовало, и нэпманов, свято веря в марксистские догмы, он не любил. Но сворачивать НЭП приказа не было — до 1929 г. — года «великого перелома» … страны через сталинское колено.

В 1928 г. Сталин призвал Кагановича в Москву на должность секретаря ЦК ВКП(б). С собой он привёз и своего малограмотного, но суперэнергичного протеже. С учётом такой протекции, Хрущёв оказался в Промышленной академии, но вместо кропотливой учёбы, он, по инициативе всё того же Кагановича, возглавил там партийную организацию. Опираясь на знания и навыки, усвоенные в киевской «школе» от Кагановича, Хрущёв развернул борьбу с различными внутрипартийными уклонами. Академические знания ему заменило везение на знакомства. Его «стёжки-дорожки» пересеклись с самой именитой студенткой «всех времён и народов» — женой Сталина Надеждой Аллилуевой. Она и организовала судьбоносное знакомство Хрущёва со своим «царственным» супругом.

В январе 1931 г. Сталин и Лазарь Моисеевич, который занимал пост первого секретаря Московского городского, а потом и областного комитета ВКП(б), одновременно являясь секретарём ЦК ВКП(б) и членом Политбюро, назначили Хрущёва сначала первым секретарём Бауманского райкома, а в июле 1931 г. — первым секретарём самого большого и важного района Москвы — Краснопресненского. В 1932 г. он уже второй секретарь Московского горкома партии, а на XVII съезде партии 39‑летний Хрущёв стал членом ЦК ВКП(б). Даже по тем временам это была головокружительная карьера. Промышленную академию «выдающийся студент», конечно, не окончил, но вскоре проявил свои природные способности в сфере политических технологий. Результаты не заставили себя долго ждать. Так, слово «вождь» применительно к Сталину впервые публично применил именно Хрущёв в январе 1932 г. на московской партийной конференции: «Московская организация сплочена вокруг ленинского ЦК, вокруг нашего вождя товарища Сталина, как никогда»[3]. А потом это «звание» повторил в 1934 г. на XVII съезде ВКП(б). Недолгое время Никита Сергеевич был единственным, кто называл Сталина «великим вождём». Именно Хрущёв ввёл термины «сталинизм» и «сталинская Конституция» в декабре 1936 г. на VIII съезде Советов СССР.

Будучи сам великим политтехнологом, Сталин не мог не оценить эти крылатые эпитеты, пущенные в оборот способным учеником. Старание в увековечивании великого имени, наряду с «убийственным» рвением в репрессиях, стало той индульгенцией, которая спасла Хрущёва от справедливой кары за киевский и харьковский разгромы, а также за «перегибы» в его регионах под стать расстрелянному Ежову. И это в то время, когда подавляющее большинство секретарей республик и обкомов поплатились: кто-то за «перегибы», а кто-то за «недогибы» своими жизнями.

22 октября 1932 г. Политбюро по инициативе Сталина приняло решение о создании на Украине и в Северо-Кавказском крае чрезвычайных комиссий для увеличения хлебозаготовок. На первое направление отбирать хлеб направили Молотова, а на второе послали Кагановича. Хрущёв остался «на хозяйстве» в Москве, готовясь к новому прыжку по партийной лестнице. И хотя членом Политбюро, в отличие от своего шефа, он не был и в ту пору расстрельные списки не подписывал, на пару с Лазарем Моисеевичем, как следует из официально оглашённых итогов кампании, всего из партийных рядов они исключили: по Москве 9975 членов партии (7,5 % общего числа прошедших проверку), по области — 4597 (6,9 %)[4]. Отсчёт участия Хрущёва в репрессиях можно вести с постановления «О чистке партии» от 28 апреля 1933 г.[5]. Ведь исключение из партии нередко означало последующий арест, а иногда и расстрельный приговор. Репетиция «Большого террора» началась.

7 марта 1935 г. 40‑летний Хрущёв сменил своего учителя — первого секретаря Московского областного комитета ВКП(б) Кагановича, который был назначен наркомом путей сообщений. Любопытно, что их тандем продолжился и на новом для обоих поприще — прорывной стройке века, а именно на строительстве первого в СССР метрополитена, которому вскоре будет присвоено имя любимца и ближайшего помощника Сталина той поры Лазаря Кагановича. В качестве его правой руки Хрущёв проходил новую стажировку, вместе с ним ежедневно инспектируя главную стройку, решая организационные и технические проблемы, руководя московским городским хозяйством. Но деятельность хозяина области не ограничилась только этими заботами.

17 июня того же года Политбюро утвердило постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о порядке производства арестов. Пункт 4, к примеру, гласил: «Разрешения на аресты членов и кандидатов ВКП(б) даются по согласованию с секретарями районных, краевых, областных комитетов ВКП(б), ЦК нацкомпартий, по принадлежности, а в отношении коммунистов, занимающих руководящие должности в наркоматах Союза и приравненных к ним центральных учреждениях, по получении на то согласия председателя Комиссии партийного контроля»[6]. То есть без личного согласования с Хрущёвым не могли быть арестованы секретари райкомов, сотрудники аппарата МК ВКП(б). Отношения с руководством НКВД у Хрущёва в период, когда он возглавлял московскую парторганизацию, были прекрасные. Начальником НКВД по Московской области был Станислав Францевич Реденс (1892–1940). «У меня сложились хорошие отношения с Реденсом, и я к нему относился с почтением, хотя, с моей точки зрения, он вовсе не был свободен от недостатков <…> В политическом же аспекте я имел к Реденсу полное доверие»[7], — вспоминал позже Хрущёв. При этом Реденс был женат на старшей сестре Надежды Аллилуевой Анне, и Хрущёв имел возможность встречаться с ним, как официально во время заседаний бюро МК ВКП(б), так и неофициально, на обедах у Сталина, куда Реденс приглашался как родственник.

На февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 г. Сталин сообщил, что в стране насчитывается 1,5 миллиона исключённых из партии с 1922 г.[8]. Они и были первыми в очередь на уничтожение. Д. филос. н., историк В.З. Роговин, сравнивая численность партии на съездах до и после «Большого террора» (учитывая количество при этом вступивших), приходит к следующим выводам: «Поскольку же основная часть лиц, исключённых из партии в 1933–1938 гг., была подвергнута политическим репрессиям, нетрудно прийти к выводу, что коммунисты составляли, по самым минимальным подсчётам, более половины жертв большого террора»[9]. То есть из 681 тыс. расстрелянных за 1937–1938 гг.[10] более 340 тыс. являлись коммунистами, а это около 23 % от общего количества членов партии в 1937 г. (1 млн 453 тыс. человек). «В некоторых регионах потери коммунистов в процентном выражении были выше, чем в целом по стране. Так, в компартии Украины число членов партии сократилось с 456 тыс. в 1934 г. до 286 тыс. в 1938 г., то есть почти на 40 %»[11], — продолжает он.

И хотя «жатва» в Москве была самой впечатляющей за время «Большого террора», комиссара госбезопасности это не спасло. Данный факт ещё раз свидетельствует о том, что в уничтожении ближайших к нему кадров Сталин руководствовался только двумя главными критериями: личной преданностью и информированностью о чёрных страницах из жизни вождя.

Уже в январе 1938 г. Реденса сняли с поста начальника Управления НКВД по Московской области и отправили в Казахстан на должность наркома НКВД, а к ноябрю того же года посадили в тюрьму. Он был признан виновным в шпионаже в пользу польской разведки, а также в том, что являлся участником заговорщической организации и проводил «враждебную работу». Расстрелян он был 12 февраля 1940 г. К слову, реабилитирован Реденс был прямым указанием своего старого знакомого Хрущёва, после нескольких обращений вдовы репрессированного.

Совсем по-другому складывалась карьера Лаврентия Берии. Ярчайшим доказательством его взглядов на советский беспредел стало нежелание направить сына в сферу административной деятельности, хотя его с раннего детства знал и, наверное, по-своему любил «Хозяин всея Руси». Была ситуация, когда Сталин на даче отогревал под своей шубой маленького Серго, посадив его на колени. Впоследствии юный Берия дружил с несколько взбалмошной дочерью вождя Светланой, но, очевидно, не без совета отца, женился на её несравненно более скромной подруге Марфе Пешковой — внучке великого пролетарского писателя Максима Горького. Сталин, хоть и побеседовал с Серго, его браку с другой избранницей не препятствовал.

Но самое главное, что вождь доверил уже офицеру Серго Берии, служившему в вожделенном для Гитлера нефтеносном Иране, совершенно секретную прослушку бесед Черчилля и Рузвельта на переговорах в 1943 г. в Тегеране[12]. Естественно, что суть разговоров, с передачей, в том числе, и интонаций, когда-то согретый сталинским теплом Серго докладывал непосредственно вождю, который был не прочь и в дальнейшем приблизить способного, а главное, выросшего на его глазах радиофизика, прекрасно владевшего иностранными языками, в отличие от сыновей Сталина. Но «прививка» против административной службы, проведённая отцом, в том числе, с посещением секретного архива с письмами и резолюциями о расстрелах и высылке лучших умов России из страны «добрым» Лениным и «справедливым отцом народов», оказалась эффективной, и обаяние власти развеялось. Поэтому Серго пошёл по научной ракетно-космической стезе, где вскоре стал главным конструктором и молодым доктором наук. Правда, и научное звание, и награды, а главное — свободу — у него надолго отобрали после убийства отца. Лозунг «Дети за родителей не отвечают» был лжив и в сталинские, и в хрущёвские времена.

О высокой квалификации Серго Берии как одного из главных конструкторов системы противовоздушной обороны «Беркут» вокруг Москвы и об искреннем уважении ведущих учёных СССР к его отцу свидетельствует факт ходатайства о его освобождении и переводе на работу в Киев от учёных во главе с президентом Академии наук СССР Мстиславом Всеволодовичем Келдышем. В 1964 г., через 11 лет после убийства отца, после года тюрьмы и 10 лет ссылки в Свердловске, уже при Брежневе, был наконец положен конец хрущёвской подлости в отношении Серго Лаврентьевича. Несмотря на потоки выливаемой на Лаврентия Павловича грязи, сын оставался предан отцу всю жизнь и не покладая рук боролся за восстановление его доброго имени. Для такого самоотверженного поведения Серго Лаврентьевичу нужно было иметь не только немалое мужество, но и полнейшую убеждённость в невиновности своего отца. В научной, думающей среде, где вращался младший Берия, большинство не верило государственной пропаганде. Разошедшаяся по миру в 1990‑х гг. книга называлась прямо и смело — «Мой отец — Лаврентий Берия».

И в профессиональном, и в личном плане Серго Берия резко контрастировал с несчастными детьми Сталина, выросшими без любви, ласки и отцовского внимания. Дочь вождя, Светлана Аллилуева, отреклась от родителя, растоптавшего не только всех её родных, но и первую настоящую любовь шестнадцатилетней девушки с талантливым и обаятельным режиссёром Алексеем Каплером. Старший сын Яков до 14 лет прожил в Грузии и приехал в Москву абсолютно неподготовленным к городской, а тем более столичной жизни, даже не обладая знанием русского языка. В 19 лет он женился и вскоре едва не покончил жизнь самоубийством, но врачам удалось его спасти. Так «отец народов» чуть не стал дважды запятнанным самоубийствами в своей семье. В дальнейшем Якову пришлось вынести немало отцовских издевательских реплик в свой адрес. Когда он попал в плен, то Сталин, насколько известно, не предпринимал попыток выменять его у фашистов. А красивая фраза «Я солдат на генералов не меняю» — не более чем досужая выдумка. Но от имени Якова Сталина вовсю работала немецкая пропаганда. Тогда он сам положил конец всему, спровоцировав фашистов на роковой выстрел.

Его брат Василий, выросший при отце и быстро проскочивший, благодаря высочайшему покровительству, по должностям до самого молодого генерал-лейтенанта Красной армии и командующего ВВС Московского округа, немало наскандалив, попросту спился и умер на 41‑м году жизни.

Трудно сказать, как бы сложились отношения Берии с незаконнорожденной дочерью Мартой, но Серго отмечал искреннюю заботу отца о ней. Лаврентий Павлович взял с Серго обещание опекать сестру. Правда, выполнить этот наказ Серго не смог из-за десятилетней ссылки. Зато суперэнергичная, незаурядная мать девочки Валентина Дроздова смогла сделать всё возможное и невозможное для «наследницы» поистине великого родителя. Дав Марте прекрасное образование, она выдала её замуж за сына «небожителя» — члена Политбюро, первого секретаря Московского горкома КПСС Виктора Васильевича Гришина, испросившего благословения на этот «династический брак» у самого генерального секретаря Л.И. Брежнева. Уверен, что отношения с детьми очень многое говорят о личностях Берии и Сталина, причём, конечно же, не в пользу последнего!

Берия-старший последовал за революцией ещё романтическим юношей, опьянённый красивыми идеями равенства и братства, не понимая, куда поведут его большевистские вожди. Вряд ли даже в страшном сне в пору юности ему виделось, что уже в 28 лет он будет руководить грузинскими чекистами. Правда, перед этим стремительным взлётом его, как способного специалиста в нефтяной отрасли, чуть было не отправили на повышение квалификации в Бельгию. О его таланте и организованности свидетельствует тот факт, что уже в 16–17 лет, без отрыва от учёбы, его приняли работать в бакинскую фирму Нобеля, куда мечтало попасть множество претендентов. После этого Берия смог перевезти к себе мать и глухую сестру, о которой всегда трепетно заботился.

Повзрослевший Лаврентий во время отсидки за революционные дела познакомился с прекрасной племянницей своего сокамерника — Нино — и перед командировкой в Бельгию сделал ей предложение. Свадьба состоялась, а вот командировка сорвалась, так же, как и дальнейшее обучение. Жизнь, к величайшему огорчению молодого нефтяника, пошла по совершенно другой колее, приведшей его к вершинам власти и к гибельной бездне армейского бункера. В начале пути, через несколько лет после быстрого карьерного взлёта в ЧК, юный Лаврентий предпринял новую попытку выскочить из котла чекистских будней и написал письмо на имя Серго Орджоникидзе с настоятельной просьбой отпустить его для продолжения учёбы по любимой им строительно-архитектурной специальности, но получил категорический отказ. А идя против воли начальства, которая в ту пору была тождественна воле партии, можно было попасть под трибунал, чего молодому и полному сил офицеру, быстро продвигающемуся по службе отцу молодого семейства, конечно, не хотелось.

В тот момент Лаврентий не мог даже предположить, что через десять лет архитектурные пристрастия воплотятся в облике отстраиваемого под его руководством Тбилиси, ставшем красивейшим городом СССР. А на излёте сталинской эпохи его любовь к градостроительству воплотилась в так называемых сталинских высотках и совершенно уникальном для СССР, да и для всей Европы, здании Московского государственного университета на Ленинских горах. Похоже, что мечта юного Лаврентия была пронесена через все лихолетья жуткой эпохи. Такие редчайшие явления встречаются и в природе. Считается, что река Иордан протекает через Галилейское море и вытекает из него «не замаравшись», с тем же, отличным от озера-моря, химическим составом воды.

1930‑е гг. были для Грузии эпохой Лаврентия Берии. За это время в республике многое изменилось. Регион был неспокойным — Августовское восстание (1924 г.) антибольшевистских сил во главе с меньшевиками и последовавшие за ним репрессии населения и местного ЧК накалили обстановку в некогда спокойной республике. Однако советское руководство сделало после него определённые выводы: было решено, что восстание стало следствием неправильного отношения к грузинскому народу, в частности, к крестьянам, и его нужно менять. А заодно и поднимать экономику слабого в этом плане региона, проводить индустриализацию, налаживать промышленное и аграрное производство. В качестве творца перемен выбрали молодого 32‑летнего Лаврентия Павловича Берию. Уже работавший в Грузии в качестве народного комиссара внутренних дел в течение трёх предыдущих лет, к 1930 г. он становится членом местного Президиума, в ноябре — первым секретарём ЦК КП(б), а через год — первым секретарём Закавказского крайкома партии. От Берии требовалось создать грузинскую промышленность и, как следствие, вырастить пролетариат, оптимизировать добычу марганца, восстановить чайные плантации и т. д.

Однако грузинские большевики практически объявили бойкот молодому сталинскому начальнику, за что, конечно же, вскоре поплатились. Как Сталин насаждал «партийную дисциплину», хорошо известно. Анастас Микоян в своих мемуарах рассказывает, как он привёз в Грузию из Москвы список на 300 человек, из которых не смог спасти даже одного, хорошо известного ему лично. Вскоре Берия делами доказал, что его назначение не было ошибкой. Он отлично справился с поставленной задачей. В период его правления в Грузии восстановились чайные плантации, было построено 35 чайных фабрик, в результате серьёзно снизилась зависимость страны от импорта чая. Была начата коллективизация, однако в данном регионе она проводилась рационально. Поскольку механизация сельского хозяйства в горной местности проблематична, то крестьянам разрешили сохранить за собой земельные участки. Колхозы под руководством Берии стали специализироваться на наиболее органичных для них культурах, таких как табак, мандарины и элитные сорта винограда. Таким образом, работать в колхозах стало действительно выгодно, и крестьяне добровольно, массово начали в них вступать. На такого рода сельскохозяйственную продукцию, ранее завозившуюся из-за рубежа, были установлены цены существенно ниже заграничных, такие, чтобы было выгодно «перебивать» импорт своей продукцией. Вскоре грузинское крестьянство стало наиболее зажиточным в стране. Тогда как в остальных республиках СССР бездарно руководимое лично Сталиным сельское хозяйство, с уничтожением порождённых Петром Столыпиным главных производителей хлеба — кулаков и насильственной коллективизацией, демонстрировало спад, что привело к голодомору с его огромными жертвами и каннибализмом.

Огромные деньги в Закавказье были вложены в добычу угля, марганца и электрификацию. Проектировавшийся с 1929 г. флагман грузинской промышленности — Зестафонский завод ферросплавов — запустил производство в 1933 г. В том же году была пущена Рионская ГЭС и окончательно достроена Земо-Авчальская ГЭС под Тбилиси. Теперь в Грузии работало две гидростанции, обеспечивающих регион дешёвой электроэнергией. К концу 1930‑х гг. было построено свыше 800 предприятий, созданы новые отрасли промышленности: машиностроение, производство ферросплавов, нефтехимия и др. Берия внёс большой вклад в развитие нефтяной промышленности Закавказья. Экономика республики, а с ней и уровень жизни, заметно выросли, и местное население стало относиться к советской власти более лояльно. Рост продукции промышленности шёл невероятными темпами. К примеру, производство чугуна увеличилось с 30 тыс. т в 1922 г. до 433 тыс. т в 1936 г., марганцевой руды с 53 тыс. т до 1525 тыс. т, то есть более чем в 28 раз. Сельское хозяйство тоже демонстрировало впечатляющее развитие — посевные площади увеличились с 535 тыс. га в 1922 г. до 980 тыс. га в 1936 г. При этом площадь чайных насаждений увеличилась с 1,2 тыс. га до 37,2 тыс. га соответственно, именно благодаря инициативам Берии. Поголовье крупного рогатого скота тоже выросло с 1,1 млн голов до 1,8[13].

Заметно изменился и сам Тбилиси. В 1934 г. был разработан генеральный план реконструкции города. Именно тогда современная площадь Свободы стала главной. В том же году началось строительство Дома Правительства, который со временем стал политическим центром страны. 7 ноября 1933 г. было начато строительство «Динамо» — главного стадиона Грузии. 12 октября 1935 г. он был официально введён в строй, а с 1937 по 1953 г. носил имя Берии. В 1936 г. пространство на горе Мтацминда было превращено в Парк культуры и отдыха имени Сталина. В 1938 г. осушили рукав Куры; исчез Мандатовский остров, и появился знаменитый Сухой мост. Практически всеми этими проектами руководил Арчил Курдиани (1903–1988), бывший главным архитектором Тбилиси с 1936 по 1944 г. Но Лаврентий Павлович приметил талантливого зодчего гораздо раньше, именно ему поручив создание гордости Тбилиси — стадиона «Динамо». После завершения грандиозных работ Курдиани был назначен главным городским архитектором. В содружестве с Берией он за 8 лет придал неповторимый облик жемчужине Кавказа. Именно этот человек создал «лицо» сталинского Тбилиси. В Москве на ВДНХ он построил павильон Грузинской республики, за что получил Сталинскую премию.

Серьёзный прогресс был достигнут в развитии системы народного просвещения, образования и науки. В 1935 г. был открыт Грузинский филиал АН СССР, в 1938 г. — Юго-Осетинский научно-исследовательский институт. Уже после ухода Берии с поста первого секретаря компартии Грузии, под его патронажем в республике появилась своя Академия наук (1941 г.). В этот период незаметно произошло ещё одно историческое событие — была ликвидирована Закавказская Республика. Эта мера обсуждалась на июньском пленуме ЦК партии в 1936 г., вместе с проектом новой Конституции. Формально этот субъект Советского Союза перестал существовать сразу после её принятия — 5 декабря 1936 г. В качестве объяснения подобного шага было сказано, что республика выполнила свою историческую роль, и нужды в ней больше нет. Что же за «роль» была у республики? Историки спорят об этом по сей день, строя различные предположения о реальных причинах ликвидации ЗСФСР.

Эпоха Берии в Грузии закончилась в августе 1938 г., когда он был назначен заместителем наркома внутренних дел СССР. Его место заняла личность неприметная — Лечхумец Кандид Чарквиани. Этому человеку придётся быть главой Грузии (секретарём грузинской ЦК) всю войну и послевоенную эпоху. Он продержится у власти очень долго, и свалит его только «Мингрельское дело» 1952 г.

А пока вернемся к Хрущёву, который, будучи первым секретарём МК ВКП(б) в годы «Большого террора», конечно, отвечал, прежде всего, за репрессии в Москве и области. Напомним, что по постановлению 1935 г. виза первого секретаря была необходима для ареста всех коммунистов. Стартовали репрессии согласно оперативному приказу наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова № 0047 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 г. Данный приказ устанавливал лимиты на репрессии и расстрелы по всей стране и определял меру наказания. Первая категория — расстрел без реального суда и следствия, без права на апелляцию. Вторая — высылка в концлагерь в Сибирь, на Крайний Север или Дальний Восток, также без апелляции.

Лимит по Москве и Московской области был определён в 35 тыс. чел., из них рекомендовалось приговорить к расстрелу 5 тыс.[14]. Для руководства карательной акцией была создана тройка, в состав которой, как и везде, помимо представителей НКВД области и прокуратуры, входили на правах старших и партийные руководители, в частности ближайшие заместители Хрущёва: 2‑й секретарь обкома А.А. Волков (пробыл в тройке всего месяц, до августа 1937 г.) и секретарь Московского обкома С.Н. Тарасов (около 3 месяцев, до октября 1937 г.). Все остальные члены тройки — представители НКВД и прокуратуры. Хрущёв успел и сам побывать в тройке — ещё до приказа № 00447 на этапе её формирования, но был заменён на Волкова ко дню выхода основополагающего документа[15]. Совершенно очевидно, что все основные решения по количеству и «качеству» убиенных не принимались без хозяина столицы и области. Отныне от него зависело, у кого отобрать жизнь, а кого ей «премировать». Хотя общую линию задавал, конечно же, единоличный властитель СССР.

Хрущёв предложил по первой категории пустить 8500 чел., по второй — 9805[16]. В итоге лимит Москве увеличили до 9 тыс. расстрелов[17]. Но план по убийствам в СССР перевыполнялся «по-стахановски» — не на проценты, а в разы, с первоначальных 65 950 чел. в регионах (по лимитам в приказе № 00447) до 681 тыс.[18]. В результате по Москве и области за 1937–1938 гг. было расстреляно не менее 29 200 человек[19]. Но это убийственное превышение не могло быть случайным, всё режиссировалось из Кремля. Если уровень репрессий в столице и окрестностях был такой же, как в среднем по стране, то есть 0,4 % от общей численности населения (согласно всесоюзной переписи 1939 г. — 170,6 млн чел.), то в «Коммунарке» должно было лежать около 43,6 тыс. человек, а не 29 200, то есть в 1,49 раза больше. После многих лет всевластия Хрущёва официальные цифры отчётов можно воспринимать весьма условно. Бесспорным является факт уничтожения под корень наиболее активной и грамотной категории работников, секретарей партийных организаций всех уровней, подавляющее большинство из которых были уже сталинскими выдвиженцами. Выступая в августе 1937 г. на пленуме МГК, Никита Сергеевич не стеснялся в выражениях: «Нужно уничтожить этих негодяев. Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа!»[20] К сожалению, подобная риторика была общим местом всех, кто старался выжить.

В годы «Большого террора» были репрессированы практически все секретари МК и МГК, занимавшие эти неожиданно ставшие расстрельными высокие посты: из 38 человек выжили лишь трое, из 146 действующих секретарей райкомов и горкомов партии лишь десять избежали репрессий[21]. Как видим, в обоих случаях цифра репрессированных намного выше 90 %. Били, как мы убеждаемся, по верхушке партии, так же, как и по элите военных и руководителям отраслей, промышленных предприятий и сельского хозяйства. Причём на заводах и фабриках молот репрессий ударил не только по директорам, но и по наиболее активным рабочим. Всего за 1936–1937 гг. органами НКВД Москвы и Московской области были репрессированы 55 741 чел.[22].

Усердно раскрутив «колесо» репрессий в десятимиллионном регионе, Никита Сергеевич в январе 1938 г., как передовик кровавых дел, был послан Сталиным на Украину — «осчастливить» свою малую родину и репрессиями, и голодом, и уничтожением западноукраинских националистов. Он сменил расстрелянного Станислава Викентьевича Косиора, отработавшего в должности первого секретаря ЦК КП(б) Украины долгие 10 лет. По воспоминаниям разведчика, генерал-лейтенанта МВД Павла Анатольевича Судоплатова (1907–1996), с собой он привёз некоторое время работавшего с ним в Москве А.И. Успенского, ставшего наркомом внутренних дел Украины. Там он позже проводил репрессии, в результате которых из членов старого состава ЦК КПУ — более 100 человек — лишь троих не арестовали. «Во время репрессий 1938 года, когда Ежов потерял доверие Сталина и началась охота за чекистами-«изменниками», Успенский пытался бежать за границу. Он захватил с собой несколько чистых паспортов и скрылся, инсценировав самоубийство, но тело «утопленника» не обнаружили. Хрущёв запаниковал и обратился к Сталину и Берии с просьбой объявить розыск Успенского. Поиски велись весьма интенсивно, и вскоре мы поняли, что жена Успенского знает: он не утонул, а где-то скрывается. Она своим поведением не то чтобы прямо выдала его, но нам это стало ясно. В конце концов он сам сдался в Сибири после того, как заметил в Омске группу наружного наблюдения»[23].

Во время массовых репрессий в Москве, Московской области и на Украине Хрущёвым было одобрено и санкционировано более 100 тыс. смертных приговоров. Депортация более 300 тыс. украинцев в 1940‑х гг. тоже происходила при его одобрении. Его покорность Хозяину спровоцировала голод 1946–1947 гг., когда, по самым скромным российским оценкам, население УССР сократилось примерно на 408 тыс. чел.[24], а по оценкам украинских историков, погибло до 800 тыс. жителей республики[25].

В последующем Хрущёв сполна использовал годы самовластия, чтобы замести следы своих кровавых деяний, а главным злодеем представить своего деятельного антипода Лаврентия Берию. Сразу же после убийства Берии его арестованный сын подвергся серьёзному давлению по поводу архива отца. Очевидно, Хрущёв предполагал, что могущественный нарком не мог не собрать на него убийственное досье. Но похоже, что в пылу огромных преобразований маршалу было не до мелких интриг. Кроме того, в Хрущёве он, на мой взгляд, видел хоть и бездумного, но энергичного исполнителя и пропагандиста. Неслучайно Сергей Хрущёв в интервью Гордону не согласился с тезисом последнего, что Берия уничтожил бы постепенно и Политбюро, и самого Хрущёва. Хотя подтвердить такую версию сыну Никиты Сергеевича было бы крайне выгодно с точки зрения репутации своего отца.

Реальный вклад Лаврентия Павловича Берии в чёрное дело репрессий абсолютно не соответствует той лживой информации, которую запустил в народ, смешав её с правдой, казнивший его новый «монарх» СССР Никита Хрущёв. Напомню, что, в отличие от последнего, до 1946 г. Берия не был членом Политбюро, поэтому не подписывал расстрельных списков и не участвовал в запуске репрессий. Да и вплотную делами НКВД занимался всего-то 2,5 мирных года — с 1939 г. до 22 июня 1941 г. Именно тогда количество жутчайших казней снизилось в 100–150 раз по отношению к 1937–1938 гг.

Уже отмечалось, что без внимания историков остались свидетельства активной роли Лаврентия Берия во взаимоотношениях со Сталиным по вопросу репрессий в начале карьеры в кресле всесильного руководителя НКВД. «…Когда Берия перешел в НКВД, то первое время он не раз адресовался ко мне: «Что такое? Арестовываем всех людей подряд, уже многих видных деятелей пересажали, скоро сажать будет некого, надо кончать с этим…»[26], — вспоминал в своих мемуарах Хрущёв, неоднократно цитируя Берию. «…Я один на один разговаривал с товарищем Сталиным и сказал: где же можно будет остановиться? Столько-то партийных, военных и хозяйственных работников уничтожено»[27].

Свидетельством твёрдой позиции молодого наркома в отношении репрессий может служить сам факт шифрограммы, направленной Сталиным 10 января 1939 г. региональному партийному начальству и руководителям управлений НКВД: «Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод»[28]. Прежнему руководству таких разъяснений давать не требовалось. Вождь, что называется, «ставил на место» нового наркома, слишком деятельно подошедшего к вопросу о прекращении репрессий.

Выше отмечалось, что в родной для Берии Грузии после 1937–1938 гг. было спокойно. Во-первых, потому что ему в пору своего секретарства удалось перестроить сельское хозяйство, поставив его на товарные рельсы, улучшить жизнь простых людей и, как следствие, безболезненно провести коллективизацию, не вызвав огромного озлобления народа, каковое присутствовало в других регионах СССР. Сталин имел в Грузии множество родственников и знакомых, отлично помнивших его далеко не безупречную подноготную в предреволюционные годы. Поэтому в период репрессий он не отдал свою малую родину на откуп молодому секретарю Лаврентию Берии и лично координировал «забой» земляков. В результате за два «ударных» года родилось семь т. н. сталинских списков по I категории, в которых в общей сложности было перечислено 3647 лиц, удостоенных, на свою беду, прицельного внимания великого земляка[29].

Поначалу Лаврентий Берия дополнительный лимит на расстрел для родной Грузии не требовал, а пытался отделаться малой кровью. Но «большой друг грузинского народа» Сталин был далёк от земляческих сантиментов и очень серьёзно поправил своего выдвиженца. Постановлением Политбюро от 31 января 1938 г. Грузии вместе с 22 регионами продлили карательную операцию и увеличили лимит до 3500 расстрелов[30]. Помимо этого, в письме Берии Сталину от 1 апреля 1938 г. мы видим следующее: «НКВД Грузии арестовано членов нелегальных организаций меньшевиков, эсеров, соц. федералистов, нац. демократов, возвращенцев из ссылки до двух тысяч человек. Прошу разрешить особой тройке НКВД Грузии рассмотреть следственные дела по первой категории на 1000 человек и по второй категории на 500 человек»[31]. Похоже, что с ним провели воспитательную работу. В результате от Берии, как и от всех местных вершителей судеб, находившихся на мушке у НКВД, появились аналогичные письма со «встречными» планами.

В результате лимиты увеличились до 4,5 тыс. чел. по первой категории и до 3,5 тыс. по второй — и всё это на 3,3 млн населения. В грузинской базе данных о жертвах сталинских репрессий значатся всего 3600 чел.[32], а по данным НКВД, в 1937–1938 гг. было расстреляно 4975 чел.[33]. Но это всё равно намного меньше, чем в других республиках и областях — примерно 0,15 % населения, или почти в 10 раз меньше, чем, например, по Иркутской области[34].

В широком международном исследовании репрессий, проведённом и опубликованном историками Марком Юнге и Берндом Бонвечем в их совместном двухтомнике «Большевистский порядок в Грузии», приведены следующие данные: «Всего внесудебными инстанциями в ходе массовых операций в Грузии было осуждено самое меньшее 25 430 человек, из них 43 % (10 930 человек) — к смертной казни и 52 % (13 263) — к лагерному заключению. Ещё 1237 человек (5 %) получили менее суровые наказания»[35]. А значит, в общей сложности в Грузии, по данным М. Юнге, было расстреляно 10 930 чел. или около 0,32 %. Данное количество жертв, хотя в два с лишним раза больше, чем указано в отчётах НКВД, тем не менее всё же на ¼ ниже, чем в среднем по стране (0,4 %).

Даже самые неблагоприятные для Берии региональные исследования не делают его «чемпионом» репрессий. Так, например, «выдвиженец ЦК ВКП(б)», «скромный коммунист», «выросший» благодаря своим кровавым, карательным заслугам до начальника Главного политического управления Красной армии (1942–1945), секретарь иркутского обкома Александр Сергеевич Щербаков и сменивший его Аркадий Александрович Филиппов выдали «на-гора» 1,3 % расстрелов по сравнению с 0,32 % у Берии, то есть более чем в 4 раза по относительному показателю.

Рвение «передовиков» было по душе Сталину. «Добрый» вождь никогда не отказывал в просьбах увеличить лимит на убийства. Об этом свидетельствуют его многочисленные и даже совсем уже мелочные для масштабов творимого зла резолюции. Например, на телеграмме из Кирова, где просили дополнительно расстрелять 300 чел., «отец народов» предложил 500[36]. Трудно сказать, способствовало ли подобное усердие в уничтожении врагов народа сохранению собственной жизни, но «отличники» кровавого дела Щербаков и Хрущёв пережили многих, если не всех, региональных секретарей. Возможно, остальные недостаточно хорошо понимали политику партии, а кроме того, слишком много знали о прошлом Кобы. Но прежде всего, основным критерием в отборе «смертников» и «жильцов» являлось личное ощущение Сталина относительно безоглядной преданности своих высоких «подданных», которые ни на миг не должны были сомневаться в его мудрости, прозорливости и решающем вкладе в переворот 1917 г. Очевидно, что почти все старые партийцы по указанным критериям не проходили.

Сильной стороной Сталина, позволившей ему безраздельно удерживать власть почти 30 лет на одной шестой части суши, были не только его эффективные, во многом оригинальные, политтехнологии. Он обладал способностью видеть сильные и слабые стороны своего окружения, чувствовать опасность или безвредность каждого для своего «трона». Этим можно объяснить назначение более интеллектуального, нежели прочее окружение, дипломированного строителя-архитектора Лаврентия Берии на пост наркома внутренних дел СССР. Полагаю, что немаловажным обстоятельством в этом была его национальность. Личный вклад Лаврентия Павловича в дело резкого свертывания террора делал честь грузинскому народу, представителем которого был и сам Сталин. Очевидно, с точки зрения вождя, значимым был и этот фактор. Аналогично неслучайным, по-видимому, был выбор козла отпущения с опереточно-колючей фамилией Ежов, породившей звучный термин — «ежовщина». Цель вполне понятна — чтобы в народном фольклоре место было занято, и не родился, чего доброго, убийственный для репутации термин — «сталинщина».

§ 2. Передовик величайших «котлов» и голода

В послепобедном 1946 г. была засуха — одна из тех, что, периодически выпадая на долю Украины и соседних областей, и в царские времена вызывали голод. Далеко не всегда он был смертельным. В дореволюционной России в таких ситуациях временно прекращали экспорт зерна. Но Сталин предпочёл помогать другим государствам, а не своим крестьянам[37]. И это была не случайная оплошность, а, подобно бесконтрольной депортации, продуманная, поражающая жестокостью акция, изрядно ломающая в голодном и еле живом народе дух сопротивления. Очередной голод в тот момент был особенно к месту с учётом переселения из Польши около 500 тыс. привыкших к относительной свободе западных украинцев, многие из которых немедленно «отгружались» в Сибирь и прочие отдалённые районы вслед за чеченцами, калмыками и другими собратьями по несчастью.

19 сентября 1946 г. Сталин создал комиссию под началом народного комиссара земледелия СССР А.А. Андреева — Совет по делам колхозов, который должен был изъять государственные земли, якобы «присвоенные» в военное время крестьянами. В результате в течение двух лет колхозам были возвращены около 10 млн га земель. Аналогичным образом в 1921–1922 гг. при Ленине по время голода изымались церковные ценности, а в 1932–1933 гг. через систему «Торгсин» за кусок хлеба выкупались драгоценности у голодного населения. Помимо этого, 25 октября 1946 г. вышло постановление «О сохранности государственного зерна», которое предписывало в десятидневный срок завершить расследование всех дел по закону о «о трёх колосках». В итоге уже к декабрю того же года более 53 тыс. чел. были приговорены к лагерным работам за воровство хлеба, а председатели колхозов, помогающих крестьянам хоть как-то выжить, были арестованы за «вредительство в хлебозаготовке»[38].

Ситуацию усугубила уже упомянутая засуха. Все застигнутые ей врасплох территории, включая Украину, а также ряд областей (Воронежскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Тамбовскую и др.) поразил голод, а число его жертв в 1947 г. составило около 770,7 тыс. чел.[39]. Однако, как и бедствие начала 1930‑х гг., данное событие не получило никакого освещения в советской прессе и должного отклика от властей. В снижении нормы сдачи хлеба в государственные закрома было отказано. У колхозников не было выхода, кроме воровства и без того скудных колхозных запасов. В результате число хищений закономерно увеличилось. 5 июня 1947 г. пресса откликнулась, но не призывом о помощи голодающим, как было при «кровавом» государе-императоре, а публикацией двух принятых накануне указов правительства[40], усиливающих наказания за «посягательство на государственную или колхозную собственность».

Как следствие, к концу первого полугодия 1947 г. были осуждены более 380 тыс. чел., в течение последующих шести лет — ещё около миллиона. Любопытно было бы узнать, для какого количества осуждённых тюремная пайка стала спасением от голодной смерти, нагрянувшей вместо послевоенного «счастья свободы»? Следует сказать и о формате наказания: к примеру, за воровство всего нескольких килограммов ржи можно было получить от 8 до 10 лет лагерей, около ¾ осуждённых отбывали наказание сроком от 5 лет. Люди, попавшие за решётку по этому указу, составляли более половины от всех «преступников» ГУЛАГа. Следует учесть и тот факт, что среди осуждённых было огромное количество вдов и матерей, потерявших своих мужей-кормильцев в годы войны. Уже к концу 1948 г. в лагерях находилось около полумиллиона женщин, что было вдвое больше, чем в 1945 г., до принятия этих указов[41].

О репрессиях существует широкий круг исторической литературы, но вопрос об искусственном голоде как политической технологии большевиков изучен недостаточно полно. У недоедающего человека притупляется воля, и управлять им значительно легче, что прекрасно понимали главари большевиков и вовсю пользовались голодом как мощнейшим оружием усмирения. Если «окошечком с едой» пользоваться с умом, то Церковь и граждане легко расстаются со своими фамильными сокровищами, накопленными столетиями. И не нужно никого тащить в тюрьму и требовать выкуп, как фактически было поначалу. В недовольных краях голодная рука не потянется к оружию. На предприятиях с пайком, хоть и скудным, не захочется бастовать, ведь талоны на него в руках у администрации. Тот же, кто попал на номенклатурную партийную или административную должность, будет как чёрт ладана бояться снова скатиться в голодное существование. Ради сытости своих детей и других домочадцев он выполнит любое, в том числе самое гнусное, приказание партии, полнота власти которой сосредоточена в руках «главного кормильца всех времён и народов».

Собственно, такая же система стимулирования действовала и в ГУЛАГе. У человека, находящегося в лагере, меняется точка отсчёта радости и ощущения счастья. Самой вожделенной наградой, дарящей положительные эмоции, становится дополнительная еда. Об этом говорится в блистательной повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Совершенно очевидно, что система государственного распределения «куска хлеба» невозможна при НЭПе и свободной торговле.

О ситуации в царской России при двух последних жестоких неурожаях 1891–1892 гг. и 1897–1898 гг. существует противоречивая информация. И сталинисты, и антисталинисты склонны искажать факты в выгодном для своей идеологии русле или скрывать часть информации. По мнению журналиста Леонида Млечина, например, не было зафиксировано не только случаев каннибализма, но и голодных смертей. Об этом якобы свидетельствует Международный Красный Крест, оказывавший помощь крестьянам, пострадавшим от неурожая, а также Лев Толстой в своих статьях «О голоде» (1891 г.) и «Голод или не голод?» (1898 г.). Но если не полениться, а заглянуть в указанные статьи, то у Толстого мы прочтём: «Голодные смерти, по сведениям газет и слухам, уже начались»[42] и «Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, с слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам. Умирают дети, старики и старухи, умирают слабые больные»[43]. Поэтому категорично говорить об отсутствии голодных смертей в царское время нельзя. Точных данных о причинах ухода людей из жизни за тот период нет в принципе. Однако есть данные общей смертности в регионах голода. По ним видно, что этот показатель значительно повысился: в 1892 г. он составлял 4,81 % при средней смертности за десятилетие 1881–1890 гг. в 3,76 %, то есть увеличился на 28 % выше обычного уровня. Не стоит забывать, что эпидемии всегда сопутствуют недоеданию. Современник тех событий князь В.А. Оболенский писал: «И вот миллионы голодают, сотни тысяч умирают от холеры и тифа»[44]. Американский исследователь Р. Робинс, руководствуясь статистикой смертности, пришёл к выводу, что в 1892 г. сверхсмертность, то есть смертность выше среднего показателя за предыдущие годы, составила 406 тыс. человек[45]. И всё же это несоизмеримо меньше, чем в государстве «рабочих и крестьян».

Царским правительством помощь голодающим оказывалась в форме продовольственных ссуд зерном. Государство запрещало (на период голода) экспорт зерна за рубеж, финансировало его закупки под ссуды, которые осуществлялись губернскими земствами и отдавались сельским обществам, которые, в свою очередь, выдавали его в долг нуждающимся. Большое сочувствие к голодающим было среди русской интеллигенции, которая ринулась в деревню на помощь крестьянам. Государство оказывало им в этом поддержку, создавая официальные благотворительные учреждения и сотрудничая с добровольцами. Были открыты бесплатные столовые.

Запоздалые меры, больше для отвода глаз современников и истории, то есть нас с вами, предпринимал и Сталин. Увеличилось количество столовых и пищевых предприятий, стремящихся обеспечить минимальные потребности рабочих, особенно в городах. К сожалению, этого нельзя сказать о сельской местности. В последнем сталинском голоде, если бы не особое отношение вождя к «передовику» репрессий, «жертвой голода» вполне мог стать сам Хрущёв. Сталин в свои планы, как известно, никого не посвящал. Поэтому Хрущёв, возможно, не понял «мудрый план вождя» по усмирению бунтующей Украины или был старательным актёром сталинского спектакля. Не исключено, что, находясь у власти, Хрущёв искусно подделал свою жалостливую переписку со Сталиным. В архиве хранятся только выгодные для «смелого» Никиты письма. Так, 15 октября 1946 г. Хрущёв, проигнорировав печальную судьбу Косиора, написал Сталину письмо с просьбой снизить для республики объёмы обязательных поставок хлеба. Так как вождь не ответил, 1 декабря Хрущёв снова доложил, что «ситуация крайне напряжённая». 17 декабря — новое послание. Теперь уже с просьбой, в виде исключения, ввести карточки для колхозников, чтобы гарантировать им хотя бы минимум продовольствия. На этот раз Сталин прислал гневную телеграмму, где назвал его «сомнительным политическим деятелем», не желающим выполнять задания партии. «Предупреждаю Вас, что, если Вы и впредь будете стоять на этом негосударственном и небольшевистском пути, дело может кончиться плохо»[46].

Но и националисты Украины не дремали. Из справки заместителя министра государственной безопасности УССР М.С. Попереки «О степени активности вражеских элементов на территории Украинской ССР» от 27 мая 1947 г. видно, что ОУН с лета 1946 г. активно призывало жителей Украины: «Хлеб должен быть сохранён в руках народа. По тому оповестить население, чтобы оно затягивало жатву, саботировало обмолот, прятало зерно, срывало поставки, ибо выполнение большевистских норм — то новый голод и тенденция принуждения к колхозному строительству»[47].

Хрущёв же тем временем действительно лишился поста первого секретаря ЦК компартии Украины. Если это не спектакль великого «драматурга» Сталина, в котором Никите, лишённому защиты толстых стен Кремля, была отведена роль подшефного, то тогда его стресс и даже госпитализацию понять можно. Вряд ли он страдал от убыли «расходного материала», которым для большевиков всегда являлись люди. Но он хорошо помнил, что всегда с понижения в должности начиналась сталинская «игра в кошки-мышки», а заканчивалась, как правило, расстрелом. Судя по дальнейшей карьере Хрущёва, скорее всего, «великий политтехнолог», несколько подобревший после колоссальных военных потерь, решил поберечь «подданного» или игра была согласованной. Сталин прекрасно понимал, что его «наместник» находится в опасности рядом с умирающими и проклинающими власть людьми. Как и в случае с Н.И. Ежовым, новый голод вождь вполне мог списать на нерадивого хозяина Украины, а затем расстрелять его на радость народу и для «чистоты исторического жанра». Но новоиспечённому генералиссимусу после Великой Победы острой необходимости в таком сценарии не было. Хрущёву опять повезло. «Игра» для истории шла своим чередом. Из эмоциональной телеграммы Сталина следовало, что Хрущёв — «сомнительный политический деятель» — противоречит не ему лично, а решениям самой партии. Будто бы решение уморить голодом миллион человек принял партийный съезд. Воля правящей коммунистической верхушки всегда была весьма удобной ширмой тирании.

В действительности можно было обратиться за помощью к недавнему, буквально прошлогоднему, союзнику — Америке, которая кормила армию и народ во все голодные четыре года войны. Заокеанские господа вряд ли бы отказали в новых поставках недавним братьям по оружию, пусть и в обмен на некоторые выгодные им уступки.

Хрущёв по сценарию игры от перспективы лишиться жизни слёг с тяжелейшим (либо с надуманным) воспалением лёгких в больницу. Во всяком случае, неизвестно, чтобы Каганович, посланный в Киев Сталиным для замены Хрущёва на одной из трёх должностей, привёз из Москвы хорошего врача, как это было не так давно в истории с генералом Ватутиным, целительный пенициллин и «бальзам» успокоительной информации.

Но как бы то ни было, великая опала или грандиозный спектакль продлились менее года. В декабре 1947 г. Кагановича отозвали в Москву, а Хрущёв был восстановлен в должности первого секретаря украинской парторганизации. Чтобы реабилитироваться перед Сталиным, он предложил новое издевательство над многострадальными крестьянами, инициировав указ Верховного Совета Украинской ССР от 21 февраля 1948 г. «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». По задумке, эти меры должны были заставить крестьян повысить интенсивность труда и, соответственно, увеличить производство продовольствия. Указ касался колхозников, которые не вырабатывали необходимого минимума трудодней в колхозе. Таких крестьян надлежало высылать «в отдалённые районы» страны. Причём решение о высылке принимал не суд, а общее собрание колхозников. Эта внесудебная процедура открывала большие возможности для произвола, сведения личных счетов и коррупции. Зачастую в «паразиты» записывали не только тех, кто не работает совсем, но и тех, кто «недостаточно» усерден, зато имеет, к примеру, хороший дом, который приглянулся кому-то из власть имущих. Причины, как правило, никого не интересовали.

Хрущёв предложил Сталину распространить закон на территорию всего СССР. Вождю идея понравилась. Всесоюзный аналог украинского указа появился 2 июня 1948 г.[48], а положение изобретательного на репрессии Хрущёва окончательно упрочилось. Такие «ноу-хау» Сталин ценил. А процесс депортации был уже отработан. Поскольку колхозы оказались разорены сначала войной, а затем и губительной политикой, нормы выработки оказались невыполнимы. Таким образом, миллионы людей попали под действие нового закона. К счастью, местные власти зачастую осознавали невыгодность убыли крестьян и не спешили пользоваться новыми полномочиями. Они как будто бы чувствовали, что через несколько лет Хрущёв начнёт проталкивать налог, рассчитанный по размеру земель в хозяйствах. Всего за время действия этих указов до марта 1953 г. за «паразитический образ жизни» были высланы 33 266 чел., а за ними на спецпоселение отправились члены их семей — ещё 13 598 чел.[49].

4 мая 1961 г., когда Хрущёв основательно «влез», если не в шкуру Сталина, то в роль его политического преемника, был принят указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни»: «Лица, попавшие под действие указа, проживающие в городе Москве, Московской области и городе Ленинграде, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с привлечением к труду по месту поселения»[50]. Однако как самостоятельный закон в Уголовный кодекс тунеядство попало только в 1970 г. (уже при Леониде Брежневе). В сети Интернет есть информация, что за четыре года действия указа были высланы 37 тыс. чел., а всего было выявлено 520 тыс. тунеядцев. Выслали бы и больше, но власти северных областей, куда отправляли «паразитов» (Архангельская и Пермская область, Удмуртия и Коми — всего около тридцати регионов) засыпали Москву бесконечными жалобами, что не могут принять такое число ссыльных. Аргумент их был прост — для тунеядцев нет ни работы, ни жилья, и в 1965 г. высылка была отменена. Вместо этого таких граждан стали привлекать к труду по месту жительства[51].

Но вернёмся к главному «тунеядоборцу» времён Сталина и Берии — Хрущёву. В декабре 1949 г., после двенадцатилетнего «царствования» на Украине, обильно пропитанный кровью репрессий, военных катастроф под Киевом, Харьковом, а также войной с украинскими националистами, незаменимый для системы Хрущёв был возвращён Сталиным поближе к Кремлю и занял свою прежнюю должность первого секретаря Московского областного (МК) и городского (МГК) комитетов партии. Началось его стремительное восхождение на олимп уже общесоюзной власти, а для нас настало время подвести промежуточные итоги хрущёвских «заслуг».

Его изворотливый ум, как чуткий радар, улавливал самое главное — колебания нервов и мыслей того, от кого зависело не гамлетовское «быть или не быть», а сталинское «жить или не жить». Высоко ценя только собственную драгоценную персону, Хрущёв при принятии плана действий учитывал главным образом настроение «самодержца». Будучи первым секретарём компартии Украины и Киевского обкома партии, а также членом Военного совета фронта, Никита Сергеевич не мог оставаться в стороне от принятия судьбоносных решений. Нетрудно представить, как в этот момент «хозяину» Украины было неуютно на занимаемой должности, когда отчитываться приходилось не процентами репрессий, коллективизации, не количеством безоружных расстрелянных, сосланных и посаженных, а результатами борьбы с вооружённым противником, забросать которого одними лозунгами невозможно.

Переживать Хрущёву было из-за чего. 11 июля 1941 г. Сталин послал ему недвусмысленную «расстрельную» телеграмму: «…если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать УРов [укрепрайонов. — Примеч. авт.] на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров»[52]. Телеграмма возымела должный эффект. Решение Сталина Хрущёв оспаривать, как всегда, не стал, как и не поддержал попытки пошедших ва-банк Жукова и Будённого убедить далёкого на тот момент от военной стратегии вождя в необходимости отступления. 5 августа 1941 г. Семён Будённый, предвидя проблемы на Южном фронте, попросил отвести войска хотя бы до реки Ингул. Подобное несогласие с позицией Сталина кончилось тем, что 11 сентября Будённый был отстранён от должности главнокомандующего Южным направлением. За свою настойчивость в вопросе необходимости сдачи Киева также поплатился должностью и начальник Генштаба Жуков. Вместо Будённого на фронт послали Тимошенко. Ему, как и при подписании Директивы № 1 от 21 июня 1941 г., не оставалось ничего, кроме как принять точку зрения Сталина, уверявшего, что Киев будет удержан.

Но они ещё легко отделались. Остальные участники обсуждения лишились жизней, только расстрелял их уже не Сталин. 11 сентября Сталин в присутствии Б.М. Шапошникова и находившегося тогда ещё в Москве С.К. Тимошенко вызвал по прямому проводу командующего Юго-Западным фронтом М.П. Кирпоноса, члена Военного совета М.А. Бурмистенко и начальника штаба В.И. Тупикова[53]. Из Москвы последовал приказ: «Немедля перегруппировать силы, хотя бы за счёт КиУРа [Киевский укрепрайон. — Примеч. авт.] и других войск, и повести отчаянные атаки на Конотопскую группу противника во взаимодействии с Ерёменко… Перестать наконец заниматься исканием рубежей для отступления, а искать пути сопротивления… Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки…»[54] Кирпонос также пытался убедить Сталина в необходимости отвода войск, но его попытки, как ранее Будённого и Жукова, успеха не возымели. За долгие годы репрессий послушание Сталину стало носить буквально мистический характер, как будто бы у подданных выработался инстинкт повиновения. Все несогласные генералы — от Жукова до Кирпоноса — были готовы скорее положить сотни тысяч жизней солдат, офицеров и свои собственные, нежели ослушаться полубога.

Тимошенко и здесь не изменил своему правилу не перечить и, видя ситуацию на месте, не настаивал на отводе войск, вплоть до катастрофы с окружением. Только 26 сентября, когда «крышка» котла окончательно захлопнулась, приказ об отступлении Сталиным был всё-таки отдан. Но, увы, поздно — уничтоженными оказались четыре армии (5, 21, 26, 37‑я), а две армии — 38‑я и 40‑я — были разгромлены частично. По официальным данным гитлеровской Германии, которые были опубликованы 27 сентября 1941 г., в Киевском котле было взято в плен 665 тыс. бойцов и командиров Красной армии, захвачено 3718 орудий и 884 танков[55]. По актуальным данным Минобороны РФ, безвозвратные потери в Киевской оборонительной операции составили 616,3 тыс. человек[56]. Это число жителей сегодняшних областных центров, таких как Иркутск и Владивосток. При попытке вырваться из окружения 20 сентября погибли не поддержанные Тимошенко и Хрущёвым генералы М.П. Кирпонос и В.И. Тупиков. Командующий 5‑й армией М.И. Потапов попал в плен, а его начальник штаба генерал-майор Д.С. Писаревский погиб.

Такой гуманизм вождя по отношению к «хозяину» Украины ещё не раз будет проявлен в годы войны и после. Безропотное уничтожение большинства партийных руководителей Москвы во времена Хрущёва обеспечило броню для последнего. А в 1942 г. во время Харьковской операции дуэт Тимошенко — Хрущёв показал, что Киевский котёл для них не стал уроком. Они решили проявить рвение в исполнении сталинского приказа от 1 мая 1942 г., в котором тот, пребывая в эйфории от победы под Москвой, царственно повелевал, не принимая во внимание существующий расклад сил на фронтах: «Всей Красной армии — добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев»[57].

В итоге желание выслужиться перед вождём добавило в биографии Тимошенко и Хрущёва ещё один кровавый котёл в 170,9 тыс.[58] солдатских жизней. 12 мая 1942 г. началась операция, целью которой было взятие Харькова. На ней настаивали Тимошенко и Хрущёв, не имевшие реального представления о соотношении сил. Маршал Василевский вспоминал, что слова командования Юго-Западным направлением убедили Сталина, что ситуация под контролем: «Верховный Главнокомандующий решил переговорить с главкомом Юго-Западного направления маршалом Тимошенко. Точное содержание телефонных переговоров И.В. Сталина с С.К. Тимошенко мне неизвестно. Только через некоторое время меня вызвали в Ставку, где я снова изложил свои опасения за Южный фронт и повторил предложение прекратить наступление. В ответ мне было заявлено, что мер, принимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а потому Юго-Западный фронт будет продолжать наступление…»[59] Но чуда не произошло, и 19 мая стало ясно, что сил Красной армии для сдерживания немцев не хватит. Несвоевременность принятия решений привела к тому, что Барвенковский выступ, с которого и должно было начаться выступление, превратился в ловушку для советских войск. В результате непродуманных действий ударные группировки Юго-Западного фронта оказались в окружении.

Хрущёв прекрасно осознавал катастрофичность ситуации и собственную роль в ней. В мемуарах он описывает своё жуткое настроение, когда через какое-то время после Харьковского котла его вызвали в Кремль. Остаться на свободе, а возможно, и в числе живых, он не особенно рассчитывал. Но, как показала история, кары за своё преступное согласие с мнением вождя он не понёс. На сталинских весах личная преданность дороже миллиона жизней. В своих мемуарах Хрущёв об этом написал так: «Пробыл я некоторое время в Москве, и Сталин сказал, что я могу уезжать опять на фронт. Я обрадовался, но не совсем, потому что я знал случаи, когда Сталин ободрял, люди выходили из его кабинета и направлялись не туда, куда следовало, а туда, куда Сталин указывал тем, кто этими делами занимался и хватал их. Я вышел. Ничего. Переночевал. Наутро улетел и вернулся на фронт. Там положение было очень тяжёлым»[60].

Как уже отмечалось, советские безвозвратные потери составили 170,9 тыс. чел., были уничтожены или захвачены противником 652 танка, 1646 орудия, 3278 миномётов. В окружении погибли или пропали без вести почти все командующие войсками: заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, командующий 6‑й армией генерал-лейтенант А.М. Городнянский, командующий 57‑й армией генерал-лейтенант К.П. Подлас, командующий армейской группой генерал-майор Л.В. Бобкин[61].

Глядя на вновь уцелевший дуэт Хрущёв — Тимошенко, невольно кажется, что кроме ангела-хранителя существует и «дьявол-пособник», — не может же ангел потворствовать безнаказанности за почти миллионные жертвы! Ответственным за провальную операцию фактически был назначен Иван Христофорович Баграмян. В директивном письме Военному совету Юго-Западного фронта 26 июня 1942 г. Сталин писал: «Мы здесь, в Москве, члены Комитета Обороны и люди из Генштаба, решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта тов. Баграмяна. В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел ещё отдать противнику 18–20 дивизий».

Конечно, Иван Баграмян не стал случайным козлом отпущения, он принимал непосредственное участие в разыгравшейся трагедии и как разработчик плана операции, и как член Военного совета фронта. Однако далеко не он один принимал преступное решение. Осознавал это и Сталин. В том же письме он недвусмысленно дал понять, что и Тимошенко, и Хрущёв виноваты не меньше: «Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идёт также об ошибках всех членов Военного совета и, прежде всего, тов. Тимошенко и тов. Хрущёва. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе — с потерей 18–20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает ещё переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто. Поэтому вы должны учесть допущенные вами ошибки и принять все меры к тому, чтобы впредь они не имели места»[62].

Заслуживающий военного трибунала Тимошенко получил лишь политическое осуждение в пьесе Корнейчука «Фронт», лишний раз напомнившей полководцу о его непонимании военного дела. Несоразмерное «наказание» в сравнении с совершённым преступлением. Тимошенко, очевидно, понимал, во что обошёлся его «военный гений» и «маршальская кротость». Поэтому после смерти вождя не давал интервью и не писал мемуаров, чтобы не тревожить прах своего спасителя и не проговориться о совместных «подвигах» с Хрущёвым, о соотношении потерь в финской кампании и о последствиях Директивы № 1.

Никита Сергеевич же «милостей» вождя не оценил, и в своём докладе на XX съезде КПСС через 14 лет, в 1956 г., не стесняясь откровенно лгать, заявил о единоличной вине Сталина во всём, и в том числе в харьковской катастрофе: «Когда в 1942 году, в районе Харькова создалось чрезвычайно серьезное положение для нашей армии, мы правильно решили не проводить операции, целью которой было окружение Харькова, так как действительная обстановка была в то время такова, что продолжение проведения этой операции грозило бы нашей армии гибельными последствиями. Мы сообщили об этом Сталину, утверждая, что создавшееся положение требовало пересмотра оперативных планов таким образом, чтобы не дать врагу возможности ликвидировать значительное сосредоточение наших войск. Вопреки здравому смыслу, Сталин отверг наше предложение и издал приказ о продолжении операции по окружению Харькова, не смотря на то, что к этому времени многие сосредоточения наших войск сами находились под угрозой окружения и уничтожения»[63]. Перед нами очередная попытка переписать историю, переложить вину на другого. Но особенно упорно этим занимался Хрущёв в отношении Берии и сокрытии своих собственных преступных действий на Украине.

Малодушие и отсутствие стратегического мышления Хрущёва, Тимошенко и Кирпоноса в 1941 г., думающих только о том, как угодить вождю, привело, как отмечалось выше, к безвозвратным потерям в Киевской оборонительной операции 616,3 тыс. человек, то есть условно по 205,4 тыс. человек на каждого. Жертв Харьковской операции также условно поделим по 57 тыс. между Тимошенко, Хрущёвым и Баграмяном. Таким образом, на совести Хрущёва, мало знакомого с военным делом, 262,4 тыс. погибших и взятых в плен в Киевском и Харьковском котлах 1941 и 1942 гг.

В сталинскую эпоху для многих украинских активистов «независимым государством» стали ГУЛАГ и спецпоселения. Во главе движения за независимость Украины в годы Второй мировой войны и после её окончания был прославившийся фанатичной преданностью идее независимости и этнической однородности Степан Бандера, убитый Богданом Сташинским в Мюнхене уже при Хрущёве. Впрочем, немногим меньше, чем евреям, досталось от него русским и полякам. Несколько раньше Сташинским, по заказу всё того же Хрущёва, был убит и другой лидер украинских националистов — Лев Михайлович Ребет (1912–1957).

Ещё до начала фашистского нашествия Бандера, очевидно, посчитал Гитлера меньшим злом, чем большевизм (при этом особых иллюзий националисты по поводу Германии не питали, как это видно из инструкций, направляемых в ОУН[64]). Надеясь добиться независимости или автономии, в начале войны Бандера внёс немалый вклад в деятельность немцев на Украине. Но этот «роман» продолжался недолго — у Гитлера на все славянские народы были другие планы. Поэтому, несмотря на то, что до начала войны он давал украинским националистам надежду на определённую самостоятельность (о чём гласит «Меморандум Канариса» 1939 г.[65] и Меморандум рейхсляйтера А. Розенберга 1941 г.[66]), уже в первые дни войны она была довольно грубо отнята с назначением рейхскомиссаром (то есть главой) Украины Эриха Коха и признанием недействительности Акта провозглашения украинского независимого государства от 30 июня 1941 г.[67]. Поэтому почти всю войну Бандера провёл в тюрьме «Целленбау» при фашистском концлагере Заксенхаузен, где ему были обеспечены сравнительно хорошие условия. Например, содержавшиеся там заключённые не только хорошо питались, но и были освобождены от перекличек, могли получать посылки и читать газеты[68]. Связано это было с особым статусом тюрьмы — в ней сидели наиболее видные политики и государственные деятели, а также личные враги Гитлера. Для того, чтобы не оттолкнуть массы украинских националистов от сотрудничества, немецкая пропаганда заявила, что их лидер арестован не за провозглашение независимой Украины, а за присвоение Бандерой крупной суммы денег, полученной от абвера в 1940 г. для создания подполья[69].

Ненависть «западэнцев» к сталинскому режиму была настолько велика, что многие попали, как говорится, «из огня, да в полымя» и начали преступно поддерживать фашистов. Если бы у вершителя судеб Сталина хватило мудрости и гибкости не «ломать через колено» украинцев, особенно западных, а дать им настоящую автономию, без колхозов и ограбления зажиточных крестьян, то жуткой братоубийственной войны с украинским народом можно было бы избежать. Тем более что в 1935 г. после удачного опыта со служащими Министерства путей сообщения, курируемого Лазарем Кагановичем, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) разрешили всем.