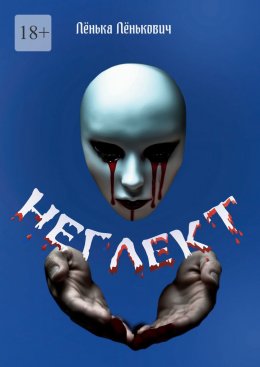

Неглект

© Лёнька Лёнькович, 2024

ISBN 978-5-0064-9417-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Список иллюстраций

Нолик, или Предложение разговора

• Ил. 1. Скадовский Николай Львович. Безумный. Сумасшедший актер, 1883. Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачева

• Ил. 2. Худяков Василий Григорьевич. Саломея и ее мать, ожидающие у двери темницы голову Иоанна Крестителя (Усекновение главы Иоанна Предтечи), 1861. Вологодская областная картинная галерея

• Ил. 3. Айвазовский Иван Константинович. Сотворение мира, 1864. Государственный Русский музей

• Ил. 4. Калганов Иван Александрович. Карточные шулера, конец 1870-х гг. Тюменский областной музей изобразительных искусств

• Ил. 5. Маяковский Владимир Владимирович. Chemin de fer (Рулетка), 1915. Государственный музей В. В. Маяковского

Неглект, или Продолжение разговора

Эпизод 1

• Ил. 6. Корзухин Алексей Иванович. Перед исповедью, 1876. Тверская областная картинная галерея

Эпизод 4

• Ил. 7. Маковский Владимир Егорович. Две сестры (Две дочери), 1893. Самарский областной художественный музей

Эпизод 11. Прощеное воскресенье

• Ил. 8. Сведомский Павел Александрович. Медуза около источника. Эскиз к картине «Медуза» (1882, ГТГ), около 1882. Вологодская областная картинная галерея

Эпизод 14. Сорокоуст

• Ил. 9. Корзухин Алексей Иванович. Поминки на деревенском кладбище (фрагмент), 1865. Государственный Русский музей

Эпизод 15

• Ил. 10. Перов Василий Григорьевич. Парижские тряпичники, 1864. Государственный Русский музей

• Ил. 11. Кошелев Николай Андреевич. Офеня-коробейник, 1865. Государственная Третьяковская галерея

Эпизод 16

• Ил. 12. Платонов Харитон Платонович. Цыганки, просящие милостыню, XIX в. Новгородский музей-заповедник, Великий Новгород

Эпизод 17. Чертополох

• Ил. 13. Неизвестный художник. Чертополох, XIX в. Национальная галерея Республики Коми

• Ил. 14. Корзухин Алексей Иванович. Крестьянские девочки в лесу, 1878. Пермская государственная художественная галерея

Эпизод 19. Странник

• Ил. 15. Ярошенко Николай Александрович. Странник, XIX в. Пермская государственная художественная галерея

• Ил. 16. Лебедев Клавдий Васильевич. Христа ради юродивый, 1902. Государственный музей истории религии

Эпизод 23. Крестины

• Ил. 17. Корнеев Аким Егорович. Крестины, 1857. Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачева

Эпизод 26. Обрезание

• Ил. 18. Лосенко Антон Павлович. Авраам приносит в жертву сына своего Исаака / Жертвоприношение Исаака, 1765. Государственный Русский музей

Нолик, или Предложение разговора

Мы почитаем всех нулями,

а единицами – себя.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Не найдется сомневающегося в моем утверждении, что ребенка можно и нужно учить эффективно мыслить, как и в том, что математика – один из наиболее трудных учебных предметов. Усвоение математических знаний представляет определенную трудность не только для детей, но и для родителей. У детей разного возраста разный тип мышления, но ведущим будет оставаться образное мышление, которому во многом помогает художественное слово. Без ярких, запоминающихся картинок не сумеешь убедить не только ребенка, но и взрослого, что ноль или нуль не бесконечная пустота, а очень даже нужное понятие. Это утверждает также и Алла Гольцева в своем стихотворении «Веселые цифры»: «Ноль не значит ничего, но нельзя и без него».

Наши далекие предки прекрасно обходились без нулей, но Петру I показалось это возмутительным, и в России появился якобы ничего не значащий ноль, без которого теперь не обойтись. Если от обязанности брить бороду можно было откупиться, то с ноликом такой номер не проходил. Все наскоро принялись заучивать и пытаться запомнить этот много возомнивший о себе ноль. Не успели оглянуться, как западный сеньор Ноль вдруг стал самой почитаемой цифрой, без которой не решалась ни одна задача в государстве. Удивительно, что мы не оглядываемся на свою тень, уверенные, что она уж точно не потеряется.

Известный своими сочинениями Николай Васильевич Гоголь в повести «Нос» утверждал, что потеряться может не только тень: «Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос!» И ведь сложно поспорить с автором. Учебный фразеологический словарь Е. А. Быстровой, А. П. Окуневой, Н. М. Шанского сообщает, что «в Древней Руси было распространено взяточничество. Нередко без взятки, подарка ни в судах, ни в учреждениях подолгу нельзя было добиться решения своих дел. То, что просители приносили с собой в качестве подарка, называли «нос». Если подарок принимался, то можно было надеяться, что дело будет решено. Если же служащий отказывался от подарка по каким-либо причинам, то проситель «оставался с носом», не получив никакой надежды на успех». А в словаре-справочнике по русской фразеологии Р. И. Яранцева дается разъяснение другому употреблению слова «нос»: «Зарубить на носу – запомнить крепко, навсегда… Носом также называли бирку, которую носили при себе и ставили на ней зарубки для учета работы, долгов и тому подобное. Таким образом, речь идет о своего рода записной книжке, куда «чертами и резами» наши предки заносили метки для памяти. Сегодня, говоря «заруби себе на носу», мы имеем в виду что-то вроде «запиши в ежедневник» или «пометь в телефоне»». Оценку одной из пьес Николая Васильевича Гоголя, а именно небезызвестного «Ревизора», Владимиром Владимировичем Набоковым как «самой великой пьесы, написанной в России (и до сих пор не превзойденной)» (Набоков В. В. Лекции по русской литературе), мне хочется отнести и к другим произведениям великого русского писателя. При этом нужно ли вспоминать, что Гоголь не первым обращался к героическому образу носа?

В случае же с ноликом все наоборот. Ноль и нуль хотя и носят одно платье, однако один из них пытается другого оставить раздетым. Нередко перед тобой головоломка: кто тебя приветствует? Как бы не ошибиться!

Примерно то же и с неглектором. Скажи неглектору о болезни, он уверенно приложит указательный палец к своему виску, покрутит им несколько раз, а другим указательным пальцем непременно покажет на вас. При этом он будет абсолютно уверен, что нет у него никакого заболевания.

Свекровь сестры рассказывала мне каждый раз, когда я приходил к ним, что сегодня ночью Татьяна опять порезала у нее все лифчики и трусики.

– Лёнечка! Ведь ночью я свою дверь закрываю на два замка и еще на щеколду. Окна в моей комнате закрыты. Соседей предупреждаю, чтобы не забывали закрывать входную дверь в квартиру на задвижку. Как Татьяна умудряется пробраться в комнату, ума не приложу!

Мне чаще всего было некогда слушать эту галиматью. Я быстро отдавал для сестры бутылки с вином, которые приносил от маминой знакомой, и молча уходил.

Татьяна имела тайный бизнес. Качественное вино в те времена было непросто купить в магазине. Вот сестра и продавала у себя в закрытом институте коллегам это самое вино из заводских погребов, которое передавала ей через меня мамина знакомая. Такой бизнес карался законом, но кто не спекулировал в «совке»?

Хотя, по правде, неся в сумке бутылки с вином, я не переставал наблюдать вокруг себя: нет ли слежки? Мне, школьнику, ничего бы не было, а родителям грозили бы серьезные разборки с органами. Успокаивало лишь то, что мама работала в винно-водочном отделе крупного гастронома, поэтому я знал, что ответить, если спросят: «Сестра просила маму купить хорошего вина на праздник».

Если спросить любого о неглекторах, то не найдется человека, который бы не сталкивался с людьми, забывающими «выполнять свой долг», или пренебрегающими своими обязанностями, или умело закрывающими глаза, чтобы «не обращать внимания».

Мы прожили с женой девятнадцать лет, а закончился наш брак в суицидальном отделении НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Туда жену увезли врачи, когда мы с сыном достали ее из петли. Она была без сознания. Очнулась, когда дома уже были врачи скорой помощи. Они попросили оставить их наедине с женой, а потом вызвали другую скорую помощь, которая, как я узнал после, приезжает к больным, пытавшимся совершить самоубийство. Эти врачи тоже разговаривали с женой наедине, а потом сообщили мне, что повезут ее в «институт Склифосовского», как называет народ эту больницу на Садовом кольце Москвы.

Я быстро собрался, позвонил на работу и помчался за скорой. Приехав, разыскал суицидное отделение. К счастью, меня сразу приняла заведующая отделением, которая ничем не порадовала.

– Осмотр и беседа с вашей женой, – сообщила мне доктор, – убеждают меня в психическом расстройстве нервной системы больной. Вам придется смириться, что лечение будет небыстрым. Лучше было бы перевести вашу жену в достойную психиатрическую больницу, например на Волоколамском шоссе.

Заведующая отделением посоветовала мне прийти дня через три, когда будут проведены обследования.

Выйдя на улицу из здания больницы, я остановился и посмотрел на зарешеченные окна медицинских палат. Почему-то вспомнилась повесть Антона Павловича Чехова «Палата №6» и один из ее героев – сторож Никита. Тупой, исполнительный деспот с большими кулаками по-своему наводил порядок в палате: «бьет по чем попало». Очень уж напоминает тюремного смотрителя. На кулаках таких негодяев держится повиновение безропотного русского народа. Современники писателя увидели в повести черты России: нравы общества, образ пассивного русского интеллигента, равнодушие общества ко многим социальным проблемам. Наверное, у Николая Семеновича Лескова самый яркий отзыв о повести: «В „Палате №6“ в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду – палата №6. Это – Россия… Чехов сам не думал того, что написал (он мне говорил это), а между тем это так. Палата его – это Русь!»

- Безумием окована земля,

- Тиранством золотого Змея.

- Простерлися пустынные поля,

- В тоске безвыходной немея,

- Подъемлются бессильно к облакам

- Безрадостно-нахмуренные горы,

- Подъемлются к далеким небесам

- Людей тоскующие взоры.

- Влачится жизнь по скучным колеям,

- И на листах незыблемы узоры.

- Безумная и страшная земля,

- Неистощим твой дикий холод, —

- И кто безумствует, спасения моля,

- Мечом отчаянья проколот.

Для меня еще удивительно было то, что в «Палате №6» автор рассказывает нам о докторе Рагине, попавшем в психушку. В моем же случае жена тоже была доктором, и неплохим, а вот же случилось, попала в суицидальное отделение научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Главной мыслью, которую хотел донести Антон Павлович своим произведением, является то, что общественные, нравственные и духовные проблемы затрагивают абсолютно каждого из нас, и мы ни в коем случае не должны отнекиваться от них, закрывать на них глаза. Не борясь с ними, любой из нас может так же, как и Рагин, оказаться в «палате №6».

А что такое безумие?

«…от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа.

…И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем.

…И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1-я книга Царств 16:14, 21, 23).

Святитель Григорий Двоеслов в своих комментариях называет состояние Саула безумием: «Не следует пренебрегать тем [обстоятельством], что, когда злой дух возмущал Саула, Давид брал гусли и смирял его безумие. Что символизирует Саул, как не гордость сильных? Что символизирует Давид, как не смиренную жизнь святых? Итак, всякий раз, как Саула одолевал нечистый дух, его безумие смирялось пением Давида. И вот когда состояние имеющих власть людей приходит в ярость от гордости, следует спокойными словами вернуть их к спокойствию разума, словно сладкими звуками гуслей».

В древности сумасшедших считали блаженными или одержимыми, в Средние века их изгоняли из городов и сел, и лишь последние несколько столетий таких людей стали помещать в специальные учреждения. Все эти изменения зафиксированы не только в документах, но и в произведениях искусства. От жанровых сцен из жизни безумцев оно перешло к изображению помраченного сознания изнутри; теперь искусство претендует на то, чтобы стереть границу между нормой и помешательством.

Читаем в Большом толковом словаре русских существительных: «Безумие – поведение, характеризующееся полной утратой разумности, последовательности, осмысленности, логичности и здравого смысла, крайнее безрассудство, безрассудный поступок».

- Там, где с землею обгорелой

- Слился, как дым, небесный свод, —

- Там в беззаботности веселой

- Безумье жалкое живет.

- Под раскаленными лучами,

- Зарывшись в пламенных песках,

- Оно стеклянными очами

- Чего-то ищет в облаках.

- То вспрянет вдруг и, чутким ухом

- Припав к растреснутой земле,

- Чему-то внемлет жадным слухом

- С довольством тайным на челе.

- И мнит, что слышит струй кипенье,

- Что слышит ток подземных вод,

- И колыбельное их пенье,

- И шумный из земли исход!..

У Николая Львовича Скадовского, первого руководителя Товарищества южнорусских художников, созданного в 1890 г., есть удивительная картина – «Безумный. Сумасшедший актер», написанная художником в 1883 году. Сейчас картина экспонируется в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачева.