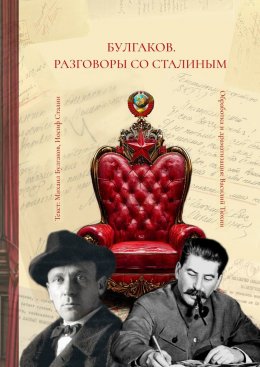

Булгаков. Разговоры со Сталиным. Пьеса для чтения

© Василий Тюхин, 2024

ISBN 978-5-0064-9725-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Действующие лица

Булгаков

Сталин (настоящий и воображаемый, совершенно друг от друга неотличимые)

Любовь Евгеньевна – предпоследняя жена Булгакова

Елена Сергеевна – последняя жена Булгакова

Секретарь – секретарь Сталина

Девица-Глобус – домработница

Агеич – водопроводчик, бывший регент

Застройщик

Черная тень

Озабоченная женщина

Темный человек

Почтальон

Сотрудник

Пролог

На закрытом занавесе красные революционные транспаранты. Из-за кулисы выходит Сталин в длинной распахнутой шинели, шапке-ушанке с ушами, завязанными сзади на затылке, он небрит, небритость производит впечатление небольшой бородки. За ним идет Сотрудник в буденовке и кожаной тужурке, листает на ходу папку с документами.

Сталин (идет быстрым шагом по сцене, останавливается, пристально смотрит в зал). Лучшего помещения во всем Владикавказе мы не найдем. Сколько человек этот зал вмещает? Делегаты поместятся?

Сотрудник. Поместятся, товарищ Сталин, самым прекрасным образом. Лучше нашего театра в городе ничего не найдете, даже и не ищите.

Сталин. Хорошо. Пойдемте, посмотрим помещение для секретариата. (Поворачивается, собирается уходить со сцены, потом останавливается, возвращается к рампе, смотрит на потолок.) А это что?

Сотрудник. Где?

Сталин. Да вот на потолке. (Показывает рукой.) У вас тут стрельба была, что ли?

Сотрудник (всматриваясь). Ах, это. Это да. Это не стрельба. Ну, то есть, стрельба, но в положительном смысле.

Сталин. Что значит – в положительном смысле?

Сотрудник. Ну, в виде одобрения, вроде как аплодисмент. Пьеса у нас шла революционная, «Сыновья муллы», вот в конце зрители воодушевились и как бы таким образом выразили свой восторг и одобрение победе революционных сил.

Сталин (заинтересованно). Хорошая пьеса?

Сотрудник. Замечательная, товарищ Сталин. Наш местный литсотрудник, товарищ Булгаков написал.

Сталин. Булгаков? У вас тут свои национальные кадры выросли? Но он, судя по фамилии, не осетин? Он какой национальности?

Сотрудник. Ну, он вообще-то приезжий, русский, но в местной национальной специфике прекрасно разобрался и написал революционную пьесу на местном материале. Вот, наши зрители и выразили свое одобрение… таким вот образом. (Кивает на потолок.)

Сталин. Да, вот это я понимаю – сила искусства! Зачем нам Гоголи-моголи, свои пьесы напишем. Вот такие пьесы нам и нужны. Вот такие вот мастера культуры. Он и сейчас тут работает?

Сотрудник. Работает, пишет новую пьесу о французской революции.

Сталин. Это хорошо. Надо бы с ним встретиться, поговорить. Вот провозгласим Горскую республику, праздник будет, и… (Поворачивается и собирается уходить, потом останавливается.) Да, а что же это получается – зрители у вас в театре с оружием сидят? Вроде белых прогнали, советская власть тут победила, а зачем же сейчас оружие?

Сотрудник. Национальные традиции, товарищ Сталин! Они всегда так ходят.

Сталин. Национальные традиции – это я понимаю. Но нужно их наполнить социалистическим содержанием. Не хватало нам тут еще стрельбы во время съезда. Проследите, чтобы с оружием в зал никого не пускали.

Сотрудник (растерянно). А как же?…

Сталин. Предупредите заранее. Примите постановление. Организуйте хранение, если надо. В данный момент вот такого энтузиазма (Показывает рукой на потолок.) нам тут не надо. Пора на мирные рельсы переходить… Булгаков…

Уходят, свет гаснет, занавес поднимается

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена разделена на две части, правая половина затемнена, в левой половине – комната Булгакова, узкая и тесная, из нее дверь в соседнюю комнату, в углу комнаты печка. Булгаков пишет, неловко пристроившись у заваленного бумагами стола, затем встает и начинает ходить.

Булгаков (ходит по комнате, бормочет). Синедрион, сангедрин, как же правильно? Вот как напишу, так и будет правильно. В соответствии с Евангелием от Воланда. Нужно подождать, еще немножко подождать, и слова придут. Мысль сама должна прийти, ни в коем случае ее нельзя насиловать. Никому еще не удавалось заставить мысль появиться, если она этого не желает. Слова должны сами сгущаться из воздуха, говоришь первое слово, и уже где-то вдалеке подразумевается, дрожит последнее, оно уже есть, и оно неизбежно будет: «Всадник Понтийский Пилат». А между ними все просто, все само собой: второе слово тянется за первым, и тащит за собой третье, бывает, попадаются не те слова, неправильные, вялые, но их потом можно выкинуть, это ничего, это дело поправимое. И стоит написать то, чего еще не было, как становится совершенно определенно понятно: вот именно так оно все и было. А потом уже случайно находишь в совершенно невероятных местах, смотришь – а я-то был прав! Я чертовски прав!

Входит Любовь Евгеньевна.

Любовь Евгеньевна. А ты все пишешь? Твой роман тебя погубит, нельзя же так. И ты меня прости, мои знакомые компетентно утверждают, что этот роман опубликовать совершенно невозможно. Непонятно даже, на что ты надеешься. А вот если его найдут – а его обязательно найдут, поверь мне! – у тебя и последний кусок хлеба отнимут. А то и еще что похуже.

Булгаков. Голубушка, ну что же может быть хуже моего нынешнего положения?

Любовь Евгеньевна. Может, может, поверь мне! Очень даже может. Ты как будто с Луны свалился. Я уже не говорю о том, что ты не в состоянии содержать порядочную женщину. Даже удивительно, о чем ты думаешь. Я ведь уже больше не прошу автомобиль, я все-таки реалистка и интеллигентная женщина, но какой-то минимум необходимый нужно ведь обеспечивать! Мне уже пришлось бросить лошадей и теннис, а дальше что? Мы жили на одну-единственную пьесу, и вот, пожалуйста, ее запретили – что мы теперь будем делать? Нам есть уже совершенно нечего, и никаких денег не предвидится. Прикажешь мне в прислуги идти?

Булгаков. Ну что же делать прикажешь? Я работаю, пишу.

Любовь Евгеньевна. Да что ты пишешь? Проку-то от этого нет никакого! Ты лучше запишись в партию, халтурщик! И сочини советскую пьесу. Ну, не знаю, хоть о Беломорканале или, там, о Дзержинском.

Булгаков. О господи! Ты же прекрасно знаешь, не умею я писать советских пьес. Да и не запишет меня никто в партию. Как ты себе это представляешь? Вот кто мне, к примеру, рекомендацию даст? Киршон? Афиногенов? Вишневский?

Любовь Евгеньевна. Да не все так ужасно, можно кого-нибудь найти. Напиши покаянное письмо, скажи, что осуждаешь – какой там у нас сейчас уклон? Пообещай советскую пьесу, а там видно будет. Ну невозможно же так жить. Нельзя жить в подвале у застройщика, я так не могу.

Булгаков. Оставь меня.

Любовь Евгеньевна. Нет, не оставлю.

Булгаков. Да, я знаю, ты не оставишь меня. Ты мой крест!

Любовь Евгеньевна. Куда же я пойду? Я тут все-таки прописана. Бессердечный человек!

Булгаков. Я не гоню тебя. Я прошу, чтобы ты сейчас меня оставила, не мешала бы мне работать.

Любовь Евгеньевна. Мне интересно, когда же на этом потолке высыпят звезды, про которые ты мне рассказывал.

Булгаков. Я не для тебя собирался усеивать звездами потолок.

Любовь Евгеньевна. Ты – сумасшедший!

Булгаков. Зато ты – женщина вполне нормальная. Давай на этом сойдемся, и оставь меня в покое, не мешай работать.

Любовь Евгеньевна. Нет уж! Мне хочется сказать тебе всю правду.

Булгаков. Я вижу, что мне все равно сегодня не работать. Я слушаю.

Любовь Евгеньевна. Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что ты живой человек. Но я жестоко ошиблась. В течение нескольких лет ты разбил все мои надежды. Для чего, спрашивается, я вернулась сюда из Берлина? Зачем разводилась с мужем? Кругом создавалась новая жизнь. И я думала, что ты успешно войдешь в нее.

Булгаков. Вот эта жизнь? (Обводит вокруг руками.)

Любовь Евгеньевна. Ах, не издевайся. Ты – мелкий человек.

Булгаков. Я не понимаю, в конце концов, разве я держу тебя? Кто, собственно, мешает тебе вступить в эту живую жизнь? Вступи сама в партию. Ходи с портфелем. Поезжай на Беломорско-Балтийский канал. И прочее.

Любовь Евгеньевна. Наглец! Из-за тебя я обнищала. Идиотский роман, ненависть к окружающим, ни гроша денег, растеряны знакомства… над всем издевается… Куда я пойду? Ты должен был пойти!

Булгаков. Если бы у меня был револьвер, ей-Богу, я б тебя застрелил.

Любовь Евгеньевна. А я жалею, что ты не арестован. Если бы тебя послали на Север и не кормили бы, ты быстро переродился бы.

Булгаков. Есть еще один хороший способ – кормить селедками и не давать пить. А ты пойди, донеси. Дура!

Любовь Евгеньевна. Нищий духом! Наглец!

Булгаков. Нет, не могу больше (Уходит в соседнюю комнату.)

Любовь Евгеньевна (идя за ним). Нет, ты выслушаешь меня.

Затемнение, из соседней комнаты доносятся их возбужденные голоса, постепенно стихают.

Освещается другая часть сцены – кабинет генерального секретаря. Сталин стоя читает какие-то бумаги, из радиоприемника доносится бодрый голос оратора, одобрительный шум большой толпы. Сталин недовольно морщится, подходит в приемнику, выключает, свет медленно гаснет.

Снова освещается левая часть сцены.

Любовь Евгеньевна выходит в шляпе, пальто. Лицо ее в слезах.

Булгаков (идя за ней). Любаша, подожди, не падай духом.

Любовь Евгеньевна. Так жить больше нельзя.

Булгаков. Еще немного терпения. Быть может, несколько недель.

Любовь Евгеньевна. Нет, нет. Оставь, оставь. (Берет сумку и уходит.)

Булгаков. А самое ужасное, что она во многом права. В подвале жить, действительно, совершенно невозможно. Ну, дальше будь что будет. Во всяком случае, сейчас я один, и могу работать. (Пишет.) Синедрион…

Небрежный стук в дверь. Входит Застройщик, деловито роясь на ходу в портфеле.

Застройщик. Я, конечно, прошу прощения, но у меня вопрос срочный и довольно деликатный, денежный. Позвольте, я присяду. (Садится, не дожидаясь приглашения.)

Булгаков. Ну как вам объяснить, что меня нельзя тревожить во время работы? Вы ведь видите, что я пишу?

Застройщик. Я, конечно, вижу, но мне, извиняюсь, неизвестно, что это такое вы пишете. Может, вы такое опять пишете, что, как в прошлый раз, придут и будут тут всю ночь напролет разбираться с этой вашей писаниной. Мало вам, что в тот раз эту вашу собачью повесть забрали и тетрадки всякие. Я, извиняюсь, тоже должен буду сидеть тут до утра и всякие официальные бумаги в ГПУ подписывать. Вот что такое эта ваша писанина. Я, извиняюсь, ежели вам деньги не платят за это, значит, эта писанина ненужная, а если она ненужная, то она скорее всего вредная и антисоветская, и я к этому отношения иметь не хочу. А вы мою деликатность игнорируете и говорите: денег нет!

Булгаков. Ну, подождите немного, я скоро в театре получить должен.

Застройщик. Тут дело даже не в деньгах, а как бы не похуже. Вот супруга ваша, я извиняюсь, женщина замечательная в своем роде, а и то опасения высказывает.

Булгаков. Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите

Застройщик. Наш дом это вообще что-то удивительное. Некоторые на подоконниках сидят и такое про советскую власть рассказывают, что совершенно рассказывать запрещено. А вы тут подозрительный роман пишете.

Булгаков. Вот мучение, честное слово!

Застройщик. Я умоляю вас, представьте этот ваш роман, пока не поздно, в виде добровольной явки, так сказать, а то говорят, вы там такое против Советской власти пишете, что… и вы погибнете, и я с вами за компанию.

Булгаков. Какая же сволочь эту ерунду говорит?

Застройщик. Это, я извиняюсь, жена моя говорит…

Булгаков. Виноват! Почему эти ведьмы болтают чепуху? Хотя я знаю, что дамы тут ни при чем, это вы виноваты. Вы, старый зуда, слоняетесь по всему дому, подглядываете, ябедничаете и, главное, врете!

Застройщик. После этих кровных оскорблений я покидаю квартиру и направляюсь в милицию. Я – застройщик, человек ответственный, и обязан наблюдать. Тем более, что в свое время уже официально был предупрежден органами под расписку.

Булгаков. Стойте, черт вас возьми! То есть, ради Бога, повремените! Извините меня, я погорячился. Роман я написал вовсе даже не антисоветский, а исторический. О Понтии Пилате.

Застройщик. Это, я извиняюсь, о каком таком Пилате? Это который «распятый же за ны при Понтийстем Пилате», что ли? Да вы шутить изволите? Да разве могут быть такие романы на тринадцатом году Советской власти? Это уже не уклоном пахнет, а кое-чем похуже… Я – лицо, занимающее ответственный пост, застройщик, я в моем доме просто обязан…

Булгаков. Да успокойтесь вы, Бога ради. Это роман исторический, и совершенно ничего антисоветского в нем в помине нет, да и быть не может. Ну вот, извольте, я вам почитаю… (Свет приглушается…) Тьма нависла над ненавистным прокуратору городом…

Застройщик. Нет, нет! Это я, извиняюсь, мне неинтересно! Слушать даже не буду! Я в исторических романах не разбираюсь и знать ничего не хочу!

Булгаков (таинственно озирается). Ну хорошо, я вижу, вы лицо ответственное, вам можно доверять. Я вам расскажу. Вы знаете о том, что я лично знаком с товарищем Сталиным? И что товарищу Сталину нравится моя пьеса?

Застройщик (испуганно вскакивает). То есть, вы шутить изволите?

Булгаков. Какие могут быть шутки с такими вещами, увольте! Я же не сумасшедший вовсе. Так вот, я написал письмо лично товарищу Сталину, и это уже ему самому решать, что и как. Вот посмотрите, что тут написано, видите? Кому адресовано, видите? Не вашего это уровня дело. Так что, если хотите, попробуйте сунуться, но я лично не рекомендую. Можете очень неудачно попасть. Всякие бывают случаи с теми, кто не понимает, куда суется.

Застройщик. Да я, собственно, что? Я ведь и ничего, если нужно подождать, так и скажите, я все прекрасно понимаю, дело такое. Я, извиняюсь, того…, я пойду, у меня тут дело срочное, так что не смею больше мешать, всего наилучшего. Супруге наилучшие пожелания передавайте! Дама наизамечательнейшая в своем роде. (Поспешно уходит.)

Булгаков. И что же теперь делать? Часы я уже проел, остается еще цепочка. Паспорт не дают. Пьесу запретили. Что же мне делать прикажете, а, товарищ генсекр? Вы смерти моей хотите? Вы хотите, чтобы я сапоги вам лизал? Я собирался пьесу о вас написать, интереснейший материал, но нельзя же работать в таких условиях. Ненавижу тиранию! И что же, спрашивается, прикажете делать с романом? А? Оставить его невозможно, а если уничтожить, то кто же потом поверит, что он вообще был? Скажут ведь – вот, цену себе Булгаков набивает. Разве что пополам порвать, и половину оставить. Вот так… (Рвет рукопись, кидает в печь. Всполохи огня. Грохочет кочергой в печке, потом закрывает ее.)

Подходит к границе своей части сцены

Булгаков. Когда что-то происходит, первым на это реагирует телефон. Он мгновенно умирает. Звонков больше нет. То есть, если снять трубку и прислушаться, то он вроде бы работает, но это видимость. На самом деле он мертв. И даже этот ее глумливый жокей не звонит, ни трезвый ни навеселе. Как можно позвонить по мертвому телефону?.. И да, вот еще что: домработница. Вот в чем вопрос. Домработницы – самый сведущий в мире народ, они получают новости быстрее чем по телефону. Подозреваю, что у них есть свои особые способы передачи сведений, недоступные простым смертным. Поэтому если вдруг по срочным делам бесследно и надолго исчезла домработница, это очень скверный признак. Не говоря уже о каких-то бытовых вопросах. Ничего не остается, кроме как отправить заявление. (Перечитывает.) … прошу… вместе с женой… да, она по-прежнему моя жена, и позволить ей выехать – это самое меньшее, что я могу для нее сделать. Если не считать прописки, конечно.

Из темноты со стороны Сталина появляется Секретарь, берет у него из рук письмо и уходит в темноту

Булгаков. Если оно будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить. Всем легче станет. Вот только как это лучше сделать? Как известно, есть один приличный вид смерти – от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, в данный момент не имеется. Ну, посмотрим…

Раскидывает по полу бумаги, рвет на части, кидает в печь. Свет гаснет, какое-то время эта часть сцены освещается огнем печки, в которой горят рукописи, потом гаснет и этот огонь.

Освещается часть сцены, в которой находится кабинет Сталина. В кабинете Сталин и Секретарь.

Секретарь. Вот, еще письмо драматурга Булгакова.

Сталин. Что за письмо? Очень интересно, давай-ка его сюда. Что он тут пишет?… (Читает.) И что, действительно у него все так плохо? Прямо совсем ни денег, ни работы?

Секретарь. Вот справка, товарищ Сталин. Осведомитель прямо пишет: часы, мол, уже проел, цепочку доедает, а что дальше – непонятно.

Сталин. У него хорошая пьеса «Дни Турбиных» – почему она не идет?

Секретарь. Да ведь она запрещена, товарищ Сталин.

Сталин. Запрещена? Вздор! Никто ее официально не запрещал. Хорошая пьеса, ее нужно ставить. Скажи им, пусть ставят.

Секретарь. Слушаюсь! А что с письмом? Отправлено в три адреса: вам, Кону в Главискусство и в ОГПУ.

Сталин. Прямо-таки в ОГПУ? (Читает письмо, говорит вполголоса как бы в задумчивости.) Как интересно, куда у нас писатели письма рассылают. Ну, ладно, мне, это я понимаю, все мне письма пишут… ну хорошо, в Главискусство, по принадлежности. А вот в ОГПУ зачем? Причем тут, собственно, ОГПУ, а? Какое отношение ОГПУ имеет к драматургии? (Поворачивается к Секретарю.) И что же Генрих?

Секретарь. Товарищ Ягода письмо прочитал. Планирует пригласить Булгакова к себе для беседы. Оставил резолюцию: «Надо дать возможность работать, где он хочет»

Сталин. Ну вот, правильно думает… Понимает ценность талантливых драматургических кадров. Не зря, оказывается, Булгаков письмо в ОГПУ отправлял. Знал, куда нужно писать. А мне вот и в голову бы не пришло в ОГПУ писать, если бы я драматургом был, вот ведь… А что Кон?

Секретарь. Товарищ Кон наложил резолюцию: «Ввиду недопустимого тона оставить письмо без рассмотрения».

Сталин. Вот как? Прямо так, без рассмотрения? Ах, хорош! И думать даже не стал. Сам решил, ни с кем даже не захотел посоветоваться? Растут люди, понимаешь, ответственность на себя берут… Большую ответственность… Нет, подумать только, и это пишет ответственный работник, поставленный партией на важный государственный пост! Можно сказать, главный человек в стране по искусству! Значит, ОГПУ есть дело до искусства, товарищу Сталину тоже есть дело до искусства, мы можем оставить все дела и думать о том, какие проблемы возникли у драматурга Булгакова, и как эти проблемы нужно решать, а вот Главискусству до искусства нет положительно никакого дела! Товарища Кона, видите ли, не устраивает тон! Ведь это безобразие, а? Как ты полагаешь?

Секретарь. Так точно, товарищ Сталин, форменное безобразие!

Сталин. Надо в конце концов разобраться с этим Коном! Да за такие безобразия просто вешать нужно! За яйца! Да, да, именно за яйца! Пиши: «Всем членам Политбюро. Срочно. Кона за все его нынешние и будущие прегрешения следует подвесить за яйца». Ну, что ты остановился, какой-то ты, братец, сонный!

Секретарь. Виноват, товарищ Сталин, замешкался! (Пишет.)

Сталин. Вот и не мешкай! Пиши: «… подвесить за яйца. Если они выдержат, тогда следует признать его невиновным, все равно что оправданным по суду. Если они оторвутся, его следует утопить в реке.» Написал? Дай-ка я посмотрю! (Берет листок, ходит с ним, вчитывается, хмуря брови.) Постой! Что это ты тут написал такое? «подвесить за яйца»! Глазам своим не верю! Ты головой своей думаешь хоть иногда? На служебном бланке Политбюро с грифом «Совершенно секретно»!

Секретарь. Виноват, товарищ Сталин! (Встает.)

Сталин. Сядь! (Секретарь садится.) А если я продиктую о том, что ворошиловского жеребца нужно кооптировать в члены ЦК, ты тоже напишешь? А? Я тебя спрашиваю!

Секретарь. Виноват, товарищ Сталин! (Встает.)

Сталин. Сядь! (Секретарь садится.) И что, напишешь такую бумагу, а потом опросом проведешь? Завтрашним днем? Или все-таки на заседание Политбюро вынесешь? А голова-то тебе не нужна, что ли? Так можно и вовсе без нее остаться, это запросто.

Секретарь. Э… (Встает.)

Сталин (останавливает его жестом). Сиди уже! Подумать только, что ты тут написал такое… ведь полную ерунду написал, ахинею… и непонятно при этом даже, как именно его подвесить нужно. Можно подумать, что это общеизвестная юридическая процедура вроде высылки «минус шесть». Ведь любой нормальный человек прочитает эту бумагу, и у него сразу возникнет множество вопросов: как подвесить, каким образом подвесить, сколько времени ему висеть. Непонятно это все! Тебе, к примеру, понятно?

Секретарь. Никак нет, товарищ Сталин!

Сталин. Вот, даже тебе самому непонятно, а ты собираешься непроработанный вопрос на Политбюро выносить. Нельзя так легкомысленно подходить к серьезным вопросам! Тут, я полагаю, нарисовать нужно, чтобы все было ясно. (Берет со стола карандаш, рисует.) Вот так! И так! А веревку сзади, перекинуть через блок, а он чтобы на кончиках пальцев стоял. (С удовлетворением разглядывает и размашисто подписывает.) Да, вот именно так! Правда, смешно получилось?

Секретарь. Так точ…

Сталин (перебивает). Э, заладил… (С раздражением отмахивается от него рукой.) Пойду Молотову покажу… А Булгакову я сам позвоню, у Кона мнение спрашивать не буду. (Выходит.)

Свет на половине Сталина гаснет, на половине Булгакова загорается.

На стене висит телефон. Раздается телефонный звонок

Булгаков (осторожно снимает трубку, внимательно слушает). Нет, она ушла. …. К сожалению, не смогу удовлетворить ваше любопытство. Совершенно невозможно предсказать, когда она вернется. Но полагаю, что когда-нибудь вернется. Она все-таки здесь прописана. Если вы соблаговолите оставить для нее сообщение, я непременно передам. … да да да, я понял, вы – жокей, если я не ошибаюсь? Это вот – лошади, ипподром, припоминаю, конечно. Картуз такой еще у вас жокейский, с треснутым козырьком? Что? Уже другой, вполне целый? Очень рад за вас! Всенепременно передам. И вам всего наилучшего! (Швыряет трубку на рычажок.)

Снова звонок. Булгаков сердито берет трубку. Откуда-то сбоку неожиданно появляется Любовь Евгеньевна. На другой половине сцены за происходящим следит Сталин.

Любовь Евгеньевна. Дело было так: я при этом присутствовала, позвала его к телефону. Я как раз дома была (Оглядывается, хватает фартук, надевает.) на кухне. Да, на кухне. Вот он тут сидел… лежал после обеда (Забирает у Булгакова трубку, отодвигает его от телефона, он в недоумении разводит руками.) Спал. Я его разбудила. Вот так… Вот, к телефону… (Подтаскивает его обратно к телефону.) И я всё-всё слышала. Телефон висел в коридоре, и я сняла трубку и я ответила на звонок. Да. Але! Попросили его, я позвала: Миша! (Кричит как будто вдаль, в другую комнату, и при этом отдает трубку стоящему рядом Булгакову.) Но я весь разговор слышала! От начала до конца! Пока кроме меня никто не слышал. Как слышала? Ну, у нас такая отводная трубка была от аппарата (Берет со стола какие-то заколки, веревочки, коробочки, мгновенно чудесным образом превращает их в телефонный наушник, соединенный с телефонным аппаратом, прикладывает его к уху.) Да, вот так. Мы все время им пользовались. Да. Обычное дело. А он замахал так руками заполошно, Любаша, Любаша, – ну, чтобы я тоже послушала (Машет руками, Булгаков вздрагивает, в изумлении смотрит на нее, она, не обращая на него внимания, продолжает увлеченно рассказывать.) Ну вот, он и говорит, возмущенно так:

Булгаков. Какого ЦК? Что за дурацкие шутки?

Любовь Евгеньевна. А ему по телефону: Михаил Афанасьевич Булгаков?

Булгаков. Да, да

Любовь Евгеньевна. Сейчас, мол, с вами товарищ Сталин будет говорить. Ну, Миша сначала не понял ничего, переспрашивает.

Булгаков. Что? Сталин? Сталин?

Любовь Евгеньевна (с грузинским акцентом). Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, Михаил Афанасьевич. (Без акцента) Или, может быть, так: здравствуйте, товарищ Булгаков. Не помню уже точно.

Булгаков. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

Любовь Евгеньевна (с грузинским акцентом). Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… Я извиняюсь, товарищ Булгаков, что не мог быстро ответить на ваше письмо, но я очень занят. Ваше письмо меня очень заинтересовало. А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели? (Без акцента.) Прямо так и сказал: что, говорит, мы вам надоели? (С акцентом.) Может, действительно, вам уехать за границу? (Без акцента.) За границу! А Миша так растерянно… помолчал немного, и говорит:

Булгаков. Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

Любовь Евгеньевна (с акцентом). Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

Булгаков. Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

Любовь Евгеньевна (с акцентом). А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

Булгаков. Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить.

Любовь Евгеньевна (с акцентом). Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. (Без акцента.) Вот так все и было. Только я слышала, больше никто. Ой, просто помереть можно, никто не поверит! Подумают, я вру. А почему обязательно вру?

Любовь Евгеньевна сует в руку Булгакову телефонную трубку, снимет фартук, хватает шляпку и быстро убегает.

Сталин. А помнишь, я тебе позвонил? (Показывает на телефонную трубку в руках у Булгакова.) А ты не поверил, перезванивал потом на коммутатор, проверял, откуда звонок. А? Не поверил?

Булгаков (смущенно). Дык, Иосиф Виссарионович, мало ли… Олеша вон любит шутки шутить, да мало ли еще кто, от них только и жди. И потом, по теории, сторонником которой я являлся, событие такое произойти не могло совершенно.

Сталин. И что это за теория такая?

Булгаков. Имеются в Москве две теории. По первой, у нее многочисленные сторонники, я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупнейший недостаток. Так, на мой вопрос: «А зачем же, ежели все это так важно и интересно, мне писать не дают?», от обывателей московских вышла вот такая резолюция: «Вот тут-то самое и есть. Пишете Вы Бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из под Вашего пера хвала». Но это совершенно переворачивает формулу «Бытие определяет сознание», ибо никак даже физически нельзя себе представить, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятностей, вдруг грянул хвалу. Поэтому я был против этой теории.

Сталин. Теория занимательная.

Булгаков. Есть другая. У нее сторонников почти нет, но зато в числе их был я. По этой теории – ничего нет! Ни врагов, ни горнила, ни наблюдения, ни желания хвалы, словом – ничего. Никому это не интересно, не нужно, и об чем разговор? У гражданина шли пьесы, ну, сняли их, и в чем дело? Почему этот гражданин, Сидор, Петр или Иван, будет писать и во ВЦИК, и в Наркомпрос, и всюду всякие заявления, прошения, да еще об загранице?! А что ему за это будет. Ничего не будет. Ни плохого, ни хорошего. Ответа просто не будет. И правильно, и резонно! Ибо ежели начать отвечать всем Сидорам, то получится форменное вавилонское столпотворение.