Пиноккио. Философский анализ

Предисловие переводчика

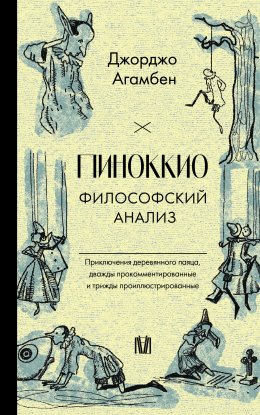

Помимо заголовка, который читатель обнаружит на обложке и титульном листе этой книги, у нее есть оригинальный (во всех смыслах) подзаголовок, и он заслуживает небольшого пояснения. В нем упоминается, что «приключения деревянной куклы (или марионетки, или деревянного паяца, о чем я скажу далее) были «дважды прокомментированы и трижды проиллюстрированы». Начнем с последнего: книга о Пиноккио переиздавалась не один раз, однако в нашем случае имеются в виду три конкретных издания. В 1883 году во Флоренции Феличе Паджи выпустил книгу Коллоди с иллюстрациями Энрико Мадзанти – единственного художника, который создал свои работы еще при жизни писателя, умершего в 1890 году. В 1901 году «Пиноккио» вышел в издательстве Роберто Бемпорада, также во Флоренции, с гравюрами Карло Кьостри – именно их чаще всего можно встретить в русскоязычных изданиях, наряду с работами Мадзанти. Третий художник, о котором упоминает Агамбен, – Аттилио Муссино – создал для Бемпорада цветные иллюстрации, их читатель также сможет увидеть на страницах нашей книги.

Теперь о двух комментариях. Первый и самый обширный из них принадлежит писателю и литературному критику Джорджо Манганелли и носит название «Пиноккио. Параллельная книга». По объему он примерно равняется книге Коллоди (а возможно, даже больше ее), и его необычный заголовок объясняется тем, что комментатор пытается не просто истолковать сказку, а как будто создает свой собственный текст в параллель с оригинальным произведением: именно поэтому каждая глава «Параллельной книги» соответствует главе «Пиноккио». Труд Манганелли сложно назвать в чистом виде филологическим комментарием, какие встречаются в академических изданиях: местами он как будто не проясняет текст, а еще больше запутывает читателя своими сложными метафорическими оборотами и потоком образов. Однако на самом деле здесь нет никакого противоречия: комментатор не ставит себе задачу досконально объяснить произведение, идет не за текстом Коллоди, а по-своему проживает приключения героя одновременно с развитием сюжета, можно сказать, идет с ним нога в ногу. В своем эссе Агамбен довольно часто цитирует этот «параллельный» комментарий, который можно было бы также назвать поглавным, но тогда потерялся бы смысл, изначально заложенный в него толкователем. В большинстве случаев он согласен с замечаниями Манганелли и в целом всегда отзывается о нем с явным пиететом, но при этом отмечает отдельные слабые места, в частности – сознательный отказ от темы инициации, которую сам Агамбен считает основополагающей для истории Пиноккио, а также мотивов смерти и перерождения. Второй комментарий, куда более скромного объема и скорее напоминающий небольшое эссе, принадлежит перу Элемира Золлы; в нем история деревянного человечка рассматривается с эзотерической точки зрения. К нему Агамбен относится с осторожностью, так как обнаруживает в подобном толковании много неточностей и упущений; однако он, в отличие от Манганелли, считает, что нельзя категорически отказываться от понятий, которыми оперирует эзотерика, нужно лишь понимать, что эзотерическое – часть обыденного, и наоборот. Таким образом, он, можно сказать, лавирует между двумя комментаторами, периодически цитируя то одного, то другого и пытаясь дать свое собственное прочтение сказки. Внимательный читатель, безусловно, заметит, что Агамбен больше тяготеет к интерпретации Манганелли, несмотря на все отмеченные «промахи».

Скажу еще несколько слов о важных, на мой взгляд, аспектах этого эссе, напрямую связанных с его переводом. Уже само слово burattino, возникающее в заголовке и многократно повторяемое на протяжении всей книги, вызывает определенные затруднения. Кажется, самый очевидный вариант перевода – «марионетка», ведь именно так называется кукла, при помощи которой разыгрываются театрализованные представления. Однако у этого слова есть определенный семантический шлейф: во-первых, марионетка не двигается сама по себе (об этом упоминается в эссе Клейста, которое цитирует Агамбен); чего нельзя сказать о Пиноккио, который, как мы увидим, с момента своего появления на свет проявляет удивительную самостоятельность и убегает из дома, едва обретя конечности. Во-вторых, и это логично следует из предыдущего замечания, марионеткой мы можем назвать безвольного, либо подчиненного чужой воле человека, в то время как герой Коллоди всегда делает только то, что хочет (кроме тех случаев, когда он пытается бороться с собой и быть «хорошим мальчиком»). Следовательно, это слово никак не соответствует характеру персонажа. В переводе Эммануила Казакевича, пожалуй самом популярном, судя по количеству переизданий, он назван деревянным человечком, и это решение кажется мне довольно удачным. В некоторых местах, где речь идет о кукле в большей степени как предмете или сущности, а также в начале эссе, чтобы не создавать дополнительных коннотаций раньше времени, я использовала словосочетание «деревянная кукла». Но, пожалуй, наиболее полно отражающим суть Пиноккио я нахожу одновременно самый вольный и смелый вариант: «деревянный паяц» (впрочем, здесь я не придумала ничего нового, так как это словосочетание встречается уже в ранних переводах Коллоди). Паяц, он же Петрушка, с одной стороны, – ярмарочная театральная кукла, с другой – персонаж, призванный смешить и развлекать, архетипический шут, бросающий вызов принятой в обществе иерархии: об этом свойстве «чудесной куклы» Агамбен тоже упоминает в своем эссе.

И последнее: о переводах. Я уже упомянула здесь Казакевича, однако его перевод, безусловно, не единственный из существующих. Несмотря на наличие даже нескольких вариантов, из которых можно было выбрать тот, что покажется наиболее точным и адекватным (все мы знаем, что перевод – это «искусство потерь», и они неизбежны), я довольно быстро отказалась от этой идеи. И причин тому несколько. Для начала Агамбен много внимания уделяет тому, какие именно слова выбирает Коллоди, и подробно разбирает значение тех из них, которые кажутся ему ключевыми для понимания и прочтения. С практической точки зрения сложно одновременно опираться на существующие переводы и при этом сохранить мысль автора, создававшего комментарий именно к оригинальному тексту, а не к переводу с его привычными «потерями». Как показывает опыт, необходимость цитировать конкретный перевод временами приводит к тому, что приведенная цитата не иллюстрирует авторский тезис, поэтому в итоге было решено привести собственный перевод. Другая сложность: при наличии точной цитаты переводчику часто приходится подстраивать фразу под нее, а в нашем случае это могло породить досадные неточности. Вышесказанное отнюдь не умаляет достоинств ни одного из имеющихся переводов, и все совпадения и расхождения с ними обусловлены лишь стремлением к наиболее точной передаче авторской мысли.

Марина Козлова

Пролог на небесах[1] или в аду?

Аристофан, «Лягушки»[2]

- Я ж, право, как осел при посвящениях.

- Довольно, положу поклажу на землю.

А кто нынче смеется лучше всего, тот будет также смеяться и последним.

Фридрих Ницше, «Сумерки идолов»[3]

У меня перед глазами одно из изданий «Пиноккио», а именно то, что вышло во Флоренции в 1911 году стараниями Энрико Бемпорада с иллюстрациями Карло Кьостри. В нем шестая глава повести начинается следующими – пророческими – словами: «Стояла ни дать ни взять настоящая адская ночка»[4] (Era per l’appunto una nottataccia d’inferno). Однако Джорджо Манганелли в своем авторском «параллельном» комментарии замечает, что «в двух рассмотренных [им] текстах» значится вовсе не «адская ночка», а «ненастная зимняя ночь» (una nottataccia d’inverno). Из этого он делает вывод, что первый вариант прочтения неверный и подобную ошибку «крайне легко допустить и сложно выявить». Также он неосторожно добавляет: «Изначальная версия дает нам немало новых сведений: помимо прочего, она позволяет установить, в какое время года Пиноккио появился на свет».

Мне неизвестно, существуют ли критические издания сказки о чудесной деревянной кукле[5], но внимательное изучение доступных мне текстов, на первый взгляд, подтверждает правильность первой, «адской» версии. Выпуск «Детской литературной газеты» от 1881 года (№ 5, с. 66), в котором впервые опубликовали историю марионетки, не оставляет на этот счет сомнений, ведь в нем говорится: «Стояла самая настоящая адская ночка» (к слову сказать, этот номер вышел 4 августа, то есть летом, а первая глава книги – и вовсе в разгар сезона: 7 июля). С точки зрения текстологии следует отдать предпочтение именно этому варианту, поскольку он куда менее очевиден, чем «более простое прочтение» (lectio facilior) – «зимняя ночь».

Если изначальная версия именно такова, то дата рождения Пиноккио нам неизвестна; однако мы знаем, где он пребывает – в аду. Предположительно, действие происходит зимой (хотя это неточно), поскольку в тексте упоминается, что в те дни шел снег. Пиноккио выходит из дома с букварем под мышкой, «едва только с неба перестал валить снег». Но это не просто время года, ведь оно протекает «в аду»[6]. Вышеупомянутый находчивый комментатор, который только что принес текстологию в жертву собственному желанию установить дату рождения персонажа, без колебаний связывает эту «дьявольскую описку» с пламенем, из-за которого деревянный человечек в той же главе едва не лишился ног, поскольку наш герой, можно сказать, родом из леса, значит, он, «как и деревья, боится одновременно коварного и стремительного врага – то есть огня». И хотя Манганелли через восемь лет после этих строк напишет непревзойденный трактат, посвященный пребыванию в аду[7], пока что он напрямую не соотносит этот в высшей степени инфернальный элемент с подземным миром.

И все же комментатор не мог не знать, что дело обстоит ровно наоборот. Ведь он сам замечает, что, когда Пиноккио рассказывает Джеппетто о произошедших с ним несчастиях, он использует то же самое слово, которое якобы написано неверно: «“Вот это адская ночка выдалась! (E’ stata una nottata d’inferno)” – выпалил Пиноккио. Эта его реплика объясняет ранее допущенную ошибку и подтверждает ее наличие, или же, вероятно, здесь вслед за первой оплошностью возникает еще одна». Даже если допустить, что Манганелли совсем не знаком с принципами текстологии (однако, на мой взгляд, нет такой области, в которой человека столь выдающегося ума, как он, можно назвать несведущим), исключено, что он мог не понять очевидного: раз в словах Пиноккио повторяется якобы ошибочное написание, это доказывает лишь то, что никакой ошибки здесь нет.

Должна же быть хоть какая-то причина, по которой автор комментария любой ценой пытается ввести в него неверное толкование и заставить нас прочесть совсем не то, что написано. И ее не придется долго искать: достаточно обратить внимание, насколько тщательно и упорно Манганелли пытается избежать любых попыток истолковать историю деревянной куклы с эзотерической точки зрения. «Зимняя ночь» – это всего лишь указание на несколько месяцев в календаре, а «адская ночь» подразумевает множество символических значений и, вероятно, аллегорий.

Хрестоматийный пример эзотерического прочтения книги Коллоди предлагает Элемир Золла. По его мнению, эта история – свидетельство «почти непозволительно глубокого ухода в эзотерику», и корни ее следует искать «в культуре масонского общества, к которому принадлежал автор». «Пиноккио» – это рассказ об инициации, фея с синими («лазоревыми») волосами[8] – это, конечно же, Исида, «великая посредница между мирами, представительница всего живого мира, а точнее – олицетворение неразделимости человеческого и животного начал».

Далее он пишет:

Простота тосканского наречия, которым написана эта книга, объясняется тем, что Коллоди пытается донести до нас эзотерические истины и может выразить их только подобным образом: словно объясняет их ребенку. Необходимость выбирать слова порождает – как в случае Коллоди, так и, например, у Апулея, – особый выразительный язык, присущий человеку, который повествует о том, о чем нельзя говорить.

Как и все имена собственные, имя главного героя имеет эзотерическое значение:

На латыни pinocolus означает «кусочек сосны»; для язычника это вечнозеленое дерево, бросающее вызов зиме, а значит – смерти. Мальчик по прозвищу Фитиль (Lucignolo) – горемычная, уменьшенная копия Люцифера в детском обличье, то есть человек, еще не прошедший инициацию. Кот и Лиса – Папа Легба[9] и Шу, или Ей-Шу[10] – главные духи-посредники в африканской мифологии, которых можно обнаружить и в религии вуду. В то время о них много читали, и в Америке конца XIX века бытовало множество книг об этих верованиях: какой-нибудь заокеанский масон вполне мог рассказать об этом Коллоди. Жизнь ложи устроена весьма витиевато, она держится в тайне и полна странных встреч.

Все эпизоды, персонажи, в том числе звери, придуманные Коллоди, на самом деле – древние символы:

Топосы смерти и перерождения обнаруживаются практически повсюду и постоянно возникают снова и снова, приобретая аллегорическую форму: Пиноккио проглатывает кит или акула[11], и он оказывается внутри чудовища, превращается в осла и терпит му́ки, встречает зеленого змея – жуткое существо, впрочем знающее тайну воскрешения. Этот змей действительно хранит в себе секрет перерождения, обретения новой жизни, ведь это символ, известный с незапамятных времен. Аналогичный образ появляется у римского поэта Клавдиана и олицетворяет вечность в пещере Природы[12], а также все страхи, обуревающие человека, что желает освободиться от оков и колодок, то есть переродиться. И то, что речь в сказке идет именно о воскрешении, с подачи Коллоди заявляет сам ее главный герой: когда крестьянин сажает его на цепь вместо умершего пса, Пиноккио говорит: «Вот бы мне родиться заново!» Как следствие, он не может избежать хрестоматийных испытаний водой (когда плывет сквозь бурю и оказывается на острове трудолюбивых пчел, словно человек, потерпевший крушение), огнем (когда его практически жарит живьем жуткого вида рыбак), воздухом (когда он летит на спине у голубя, то есть духа). Не думаю, что в этой сказке найдется хоть один сюжетный поворот, элементы которого нельзя отыскать в чудесной вселенной алхимических знаков. Например, страна Болвания: через нее нужно пройти, чтобы добраться до Вечной Мудрости, как следует из первой эмблемы «Амфитеатра Вечной Мудрости» Генриха Курата[13]. Поле Чудес, о котором рассказывают небылицы Кот и Лиса, Коллоди буквально называет «благословенным полем», и его можно найти в «Книге без слов» (Mutus liber), подлинном шедевре французской алхимической литературы.

В попытках Золлы истолковать историю Пиноккио постоянно всплывает мотив повторения древних, архетипических образов, связанных с обрядами инициации:

Деревянная кукла и осел – две равнозначные версии одного и того же архетипа, они показывают, как сложно выйти из своего естественного состояния, преодолеть автоматизм существования. Первую использовал Марк Аврелий[14], вторую – Апулей[15], причем с одной и той же целью. Коллоди же приводит обе версии. Как сложно одержать победу над собой! Автор показывает, что для достижения этой цели нужно отказаться от веры во все человеческие устроения, полностью освободиться от заблуждений о правосудии и утопическом бытии.

Ошибка эзотерического прочтения не в тех понятиях, которые оно предлагает толкователю: в первую очередь это касается инициации (но не только), ведь она, безусловно, важна. Верно и то, что тема смерти и перерождения в сказке приобретает символическую форму: поглощение китом или превращение в осла. Ошибка скорее состоит в том, чтобы считать процесс посвящения неким тайным знанием, которое открывается лишь избранным (инициированным) и держится в секрете от простых смертных. Эзотерическую точку зрения вполне можно принять, но только если осознать, что она растворена в повседневности, а повседневность полна эзотерики. Коллоди сочиняет как поэт, а не просто применяет на практике масонские учения, переданные ему какими-то загадочными «посвященными». Как в Элевсинских мистериях[16], так и в истории Пиноккио суть не в том, чтобы сообщить читателю нечто сокровенное, о чем запрещено рассказывать посторонним. Деревянный человечек проходит этот обряд посредством проживания череды событий: он продает букварь, попадает в Театр кукол, сбегает в Страну увеселений, встречается с Котом и Лисой, превращается в осла, оказывается в чреве кита. Как и апулеевский Луций, он переживает посвящение, и посвящают его в первую очередь в его собственную жизнь. Новое начало, новая инициированная жизнь смешивается с самим процессом инициации, поэтому их невозможно разделить, а ведь именно к этому стремится эзотерическая интерпретация. Смысл посвящения в том, что в нем нет никакого смысла, и нам следует наконец перестать его искать, оставить попытки понять его и прекратить, подобно Данаидам, предаваться бессмысленному труду и наполнять бездонную бочку водой[17]. Те же, кто участвовал в Элевсинских мистериях, глядел на лежавшие в беспорядке атрибуты (волчок, зеркальце, мужской детородный орган, колос) и бормотал бессмысленные фразы, не могли этого сказать. А вот герой Коллоди вполне может по окончании своего обряда осознать его бессмысленность: «В плену этих чудесных событий, что следовали одно за другим, Пиноккио перестал понимать, происходит ли это наяву или же он все время спал с открытыми глазами».

В нашем прочтении сказки, созданной Коллоди, мы, однако, не будем поступать как Манганелли, который введением своей мнимой описки отмел мотив инициации: мы просто очистим последний от всех эзотерических примесей. Как замечает Вальтер Беньямин, существует некое «мирское озарение»[18]; оно не имеет никакого отношения к эзотерике, но вводит нас в образное пространство, или же пространство воображения, и в нем тело и разум взаимно проникают друг в друга, поэтому в отношении творчества нет смысла «подчеркивать загадочную сторону в загадочном». Именно в этом пространстве и развивается сюжет сказки о Пиноккио, но это станет ясно только при условии, что нам удастся «опознать повседневное как непроницаемое, а непроницаемое – как повседневное». Если символы и архетипы постоянно повторяются, если они только и делают, что каждый раз облекаются в разные формы, это происходит не в результате действия некоего закона: просто воображение живет в них и посредством их бытования. Оно может воспроизводить эти образы сколько угодно раз как в священном тексте Библии, так и в незамысловатой детской сказке. Подобно мирскому озарению, фантазия не знает иерархии и совершенно искренне не видит разницы между священным и обыденным; она лишь бесконечно смешивает и перепутывает их между собой. Точно так же поступим и мы – с дозволения высших начал.

«Жил-был…

– Король! – тут же воскликнут мои юные читатели.

– Нет, ребята, вы не правы. Жил-был обрубок полена».

Манганелли не ошибается, видя в этом «незадавшемся начале» своего рода провокацию. Если формула «жил-был» – это «главная дорога, дорожный знак, кодовое слово, открывающее дверь в мир сказки», в случае с Пиноккио «дорога ведет не туда, знак указывает на неверный предмет, а слово исковеркано». Сказочник Коллоди пускает читателя в волшебное пространство, но его сказка тут же перестает быть собой; она «трагическим образом несовместима с другой, чудесной и древней страной, которая становится сказочной благодаря сиянию золотого обруча на голове короля». Возможно, мы даже имеем дело с «попыткой убить сказку».

За много лет до этого Коллоди уже использовал аналогичный прием: в новелле, написанной специально для газеты «Фонарь», которой он тогда заведовал[19], он тоже высмеял традиционный сказочный зачин – если не с целью «убить сказку», то, по крайней мере, чтобы противопоставить ей свою историю. «Я не начну рассказывать вам, мои дорогие читатели, свою новеллу так, как делают это служанки: “Жил-был король”. Хотя бы потому, что в те времена не было никаких королей, а как тогда жилось – лучше или хуже, – мне неизвестно. Если же вы хотите это узнать – прочитайте мою историю и сами найдите в ней ответ». В общем, создается чувство, что король – основополагающий, но при этом отсутствующий элемент.

С фигурой Короля (с большой буквы) у автора «параллельного» комментария особые отношения, о чем свидетельствуют полные терзаний страницы, которые он посвятил этому персонажу в одноименном тексте из книги «Последующим богам»[20]. В нем Манганелли напрямую отождествляет себя с Королем и пытается всеми возможными способами истолковать специфические способы его несуществования. Король сам принял это решение и отказался быть, поскольку узнал, что «не-бытие – особая, присущая ему неприкосновенная форма бытия». Если же мы все-таки попытаемся следовать изначальной гипотезе комментатора о том, что сказка о деревянном человечке имеет особый литературный статус, то можем прийти к весьма неутешительным выводам. История Пиноккио – сказка, которая начинается с отказа от собственной природы. «Жил-был обрубок полена» – это не сказочный зачин, тем более что за ним сразу же следует уточнение: речь не о каком-то особенном, ценном и дорогом дереве, а о «простом обрубке полена вроде тех, которые зимой подкладывают в печь и в камин, чтобы разжечь огонь и протопить комнату». Упоминание такой до крайности обыденной обстановки резко переносит повествование из волшебной страны в мир реалистического очерка, которому идеально соответствуют две игрушечные, похожие на статуэтки и совсем не сказочные фигуры: мастер Антонио по прозвищу Вишня и Джеппетто, он же Кукурузная лепешка. И все же сказка, от которой автор только что открестился, снова врывается обратно, ведь обрубок полена оказывается самым чудесным из всех волшебных существ, когда-либо придуманных писателями.

Роман Якобсон и Петр Богатырев в своем образцовом исследовании «Фольклор как особая форма творчества» выстраивают глубинную оппозицию между мифом как устной культурой и литературным творчеством, то есть письмом, в виде лингвистического противопоставления: язык (langue) и речь (parole). Фольклорное творчество, к коему по праву принадлежит волшебная сказка, – явление всеобщего языка (langue), и исполнитель такого произведения воспринимает и передает его в обезличенном виде, даже если он сам сильно видоизменяет его в процессе воспроизведения. Для автора же литературного произведения текст – реализация индивидуального речевого акта (parole), который должен каждый раз придумываться с нуля и предполагает существование не только исполнителя, но и автора.

Осознанно или нет, но Коллоди с удивительным мастерством разыграл эту партию, поместив свое создание между мифом и литературой, сказкой и новеллой (или же повестью). Он вручает читателю сказку, которая вовсе и не сказка[21], и даже не басня, и повесть, которая вовсе и не повесть, потому что она оказывается куда более волшебной, чем любое произведение подобного жанра. Возможно, популярность этой книги – а за несколько лет было продано целых семьсот тысяч экземпляров! – объясняется именно смелостью автора, который ставит под сомнение вроде бы общепринятое противопоставление мифа литературе и напоминает нам, что они не отдельные субстанции, а всего лишь два полюса магнитного поля, объединяющего воображение и язык. То, что главный герой – не животное и не человек, а деревянная кукла, идеально соответствует гибридной природе текста, повествующего о его приключениях.

Итак, что такое сказка, небылица, басня? По-гречески она обозначается словом ainos или же куда более привычным нам mythos. Именно это понятие – «миф» – применяет к ней Сократ в платоновском диалоге «Федон». Незадолго до смерти мыслитель упоминает, что наряду с музыкой и философией есть некий особенный род поэзии, творение «мифов», а затем называет имя человека, придумавшего этот жанр – басню: речь, конечно же, об Эзопе. Философ рассказывает Кебету и собравшимся вокруг друзьям о сне, который он не раз видел и который принимал то одну, то другую форму, однако он всегда слышал в нем голос, упорно твердивший: «Сократ, твори и трудись на поприще Муз»[22]