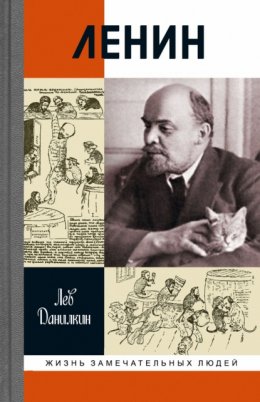

Ленин

© Данилкин Л. А., 2017

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2017

Симбирск

1870–1887

Надежда Константиновна Ульянова, умевшая изобразить кого угодно, божилась, что ее муж «никак и никогда ничего не рисовал»; тем более таинственным и многообещающим выглядит плотно зататуированный пиктограммами и снабженный инскриптом берестяной прямоугольник.

14 легко читающихся кириллических букв настраивают на легкую победу; гипотетический Шерлок Холмс, впрочем, заметил бы, что нейтральнее было бы не «ПИСЬМО ТОТЕМАМИ», как тут, а «ТОТЕМНОЕ ПИСЬМО». Пожалуй, это нечастый в русской речи гендиадис: два существительных вместо существительного с прилагательным; фигура, характерная для латыни.

Центральная серия рисунков напоминает древнеегипетские росписи на стенах гробниц, другая, с геометрическими фигурами охотников, – наскальную живопись, третья – лубочные картинки из азбуки.

Цветные иконки – Самовар, Рак, Аист, Змейка, Лягушка, Свинья – прорисованы с впечатляющей аккуратностью, но без лишних анатомических подробностей; возможно, иллюстрации скопированы с некоего оригинала.

Автором этого кодекса был 12-летний гимназист, криптограф и любитель мертвых языков; уж конечно, он знал про фигуру «hen dia dyoin» («одно посредством двух»): в мае 1887-го этот самый гендиадис даже попадется ему в билете на выпускном экзамене.

Документ, хранившийся в архиве документов Ленина в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под номером 1, не включали ни в собрания сочинений, ни в «Ленинские сборники» и опубликовали лишь в 1958 году; возможно, кому-то казались неподобающими ассоциации письма со словом «вождь» («вождь краснокожих», «вождь красных»); скорее всего, дело в том, что «Письмо тотемами» не расшифровано: версия, будто это стилизованный отчет о проведенном лете, неубедительна.

Адресат письма – Борис Фармаковский, ровесник и приятель Владимира Ильича; он станет археологом и будет раскапывать греческую колонию Ольвию. В начале 1880-х он с родителями переехал из Симбирска в Оренбург, и в январе 1882-го – самое подходящее время, чтоб отчитаться о лете, – Илья Николаевич Ульянов привез ему послание от сына-третьеклассника. Ответил ли Фармаковский – и если да, то как, – неизвестно.

Письмо квалифицируется как «индейское»: его элементы имитируют графическую манеру и смысловое содержание известного «прошения индейских племен Конгрессу Соединенных Штатов». Вместо названий племен там нарисованы их тотемы – животные; в тело каждого вживлено сердечко, от которого – так же как в послании ВИ, – вьется веревочка к президенту: разреши нам переселение.

О чем Аист или Самовар могут просить Бородатого Купальщика?

Самовары и индейцы? Может ли быть, например, Самовар – рифмованным, как в кокни, искажением названия индейского племени «делавары»? Известно, что ВИ и его сестра Ольга, начитавшись Купера и Майн Рида, тайно от родителей соорудили вигвам из хвороста с полом, устланным травой; пока Ольга оставалась у игрушечного костра присматривать за хозяйством, ВИ с луком уходил на охоту, откуда приносил «убитую» корягу и рассказывал, как белые люди мешали ему и сами едва не поймали его арканом.

Число «шесть» присутствует сразу в нескольких сериях, и можно предположить, что речь идет о младшем поколении Ульяновых: Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария.

Тогда кто из них – ВИ? Какой объект – тотем Ленина? Какое свойство в Ленине – главное? Кусачий, как рак? Горячий? Склизкий? Ядовитый? Всеядный?

Если читать шестичленную криптограмму слева направо, «третьим ребенком» окажется Аист. Символ Гермеса, покровитель путешественников.

Если справа налево – Змейка; символ хтонических сил земли.

Аист пожирает лягушек.

Лягушек часто потрошил в ходе своих опытов Александр; лягушка, как и Бородатый, живет в озере; в одноименной пьесе Аристофана они обитают в одном из водоемов Аида. Подполье? Подпольная партия?

Шифрованное приглашение вступить в тайное общество?

Карта с маршрутом к чему-то припрятанному?

Молитва, адресованная духу страны вечной охоты?

Сюрреалистически выглядящий Спящий Человек в правом верхнем углу напоминает о Ленине, который в 1915-м, вернувшись после Циммервальдской конференции, полез на гору Ротхорн и, добравшись до вершины, вдруг рухнул на землю, прямо на снег, и заснул – как убитый.

В правой нижней части, в чьем-то еще сне, находим Царство Снеди: Кувшин с молоком, разрезанную надвое колбасу, соединенную путаницей из бечевок и чем-то вроде пары очков, Знак Вопроса. Усы и бородки лиц, обращенных к пище, делают их похожими на маски Гая Фокса.

Ленинская береста обескураживает биографа: античные символы, галлюцинации, бездонные озера, индейцы, таинственные связи между предметами и явлениями, визуальные метафоры, серии двойников, самовары, которые не то, чем кажутся. Поле щедро усеяно ключами – но ни один из них ничего не открывает; Фестский диск – и то понятнее. Документ Номер Один отбрасывает длинную тень на все прочие – и не сулит легкой разгадки. Ленин был профессиональным шифровальщиком; мемуаристы приписывали ему умение незаметно перемещаться, быстро исчезать и другие «индейские» следопытские способности. Есть апокрифические рассказы, как он ориентировался в лесу по звездам, а в лугах – по маршрутам полета пчел. Да что там в лесу – он даже и по комнате-то, сочиняя статьи, вышагивал, как индейцы у Купера – бесшумно, не наступая на пятки. Засечь – и сцапать его в кулак: попался! – не получится.

Но так было не всегда.

При ходьбе «голова его перевешивала» туловище; раз за разом, падая, он ударялся головой, «возбуждая в родителях опасения, что это отразится на его умственных способностях». «Треск раздавался такой основательный», – Анна Ильинична Ульянова описывает едва вставшего на ноги младшего брата с некоторым ироническим изумлением, будто ей довелось оказаться сестрой механической человекоподобной куклы, – что «я боялась, что он совсем дурачком будет». Соседи снизу, так и не сумевшие привыкнуть к жизни под этой дорожкой для боулинга, тоже сочли нужным высказать свою озабоченность: «либо очень умный, либо очень глупый он у них выйдет!» Способность брата использовать голову на манер тарана или молота вызывает у Анны Ильиничны нечто вроде гордости: «Эти частые падения и очень болезненные удары не делали Володю осторожнее» – «он бросался вперед всё с той же стремительностью».

В четыре года Карлик Нос превращается в очаровательного аморетто «с золотистыми кудерками и бойкими, веселыми, карими глазами», а затем, сезон за сезоном, утрачивает «ульяновские» припухлости и обретает «ленинскую» монументальность, которая так чувствуется практически на всех поздних фотографиях, где «харизма» вождя полностью компенсирует физиологические изъяны: рост ниже среднего, всегдашние мешки под глазами, дистрофичные волосы по бокам очага алопеции. Что касается промежуточных лет, то многие мемуаристы, даже из адептов большевизма, не считали нужным фокусироваться исключительно на ангелических параметрах ленинской внешности. Сильвин, знакомый с Ульяновым с середины 1890-х, назвал его наружность «некрасивой»; одноклассник ВИ, Наумов, вспоминает «неправильные – я бы сказал некрасивые – черты лица» и «рот, с желтыми, редко расставленными, зубами»; в вину также ставится – на всех не угодишь, – что юный ВИ был «совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками». Другие отмечали «калмыцкие глаза со скулами, торчащие уши, бедную рыжую растительность», сутулость, «неинтеллигентную физиономию и вид не то приказчика, не то волостного писарька»; «малопрезентабельный», «определенно похож на среднего петербургского мещанина». Странным образом, очевидная ахиллесова пята по этой части – лысина – если и провоцировала подтрунивания, то необидные; так, издательница Калмыкова в письмах именовала Ленина «наш златокудрый Аполлон». Рабочим в марксистских кружках, которые вел «Николай Петрович», плешь казалась признаком ума: так много думает, что аж волосы вылезли. Сам Ленин, похоже, склонен был разделять это мнение. Оставленный однажды приглядывать за пятилетней дочкой Лепешинского, он устроил для нее в тазу озеро, запустил кораблики из ореховых скорлупок, но надолго это не сработало; девочка заскучала и принялась изучать наружность своего бебиситтера – он вынужден был отвечать на каверзный вопрос: «Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица?» «Оттого, – ответил, «погмыкав», озадаченный ВИ, – что я очень много думаю».

Луначарский находил, что у Ленина сократовский череп – «действительно восхитительный»; в «контуре колоссального купола лба» нельзя не заметить «какое-то физическое излучение света от его поверхности…».

Строением черепа – это видно по фотографиям, и младшая сестра об этом пишет – ВИ весьма походил на отца; и не только черепа. Рост, конституция, большой лоб, «несколько монгольский разрез глаз», картавость, смешение холерического с сангвиническим темпераментов, «заразительный, часто до слез» смех, предрасположенность к инсультам; оба умерли примерно от одной и той же болезни практически в одном возрасте.

На момент рождения ВИ Илье Николаевичу было 39 лет.

Для сына портного ему удалось сделать феноменальную карьеру; брат, астраханский мещанин, устроил его в гимназию, где он показал себя с лучшей стороны: окончил курс с серебряной медалью и поступил в Казанский университет. Учился у математика Лобачевского; о склонности ИН увязывать академическую науку с реальной жизнью можно судить по тому, что в дипломной работе он описал способы расчета параболической траектории C/1853 L1 – кометы Клинкерфюса, которая впервые появилась у Земли лишь в прошлом, 1853 году. Помимо исследований апериодичных небесных тел, ИН несколько лет в Пензе и Нижнем вел систематические метеорологические наблюдения и разразился научной работой «О грозе и громоотводах». Обратив взоры на землю, он женился и, за год до рождения второго сына, перешел с должности преподавателя физики и математики на административную работу, сделавшись сначала инспектором, а через пять лет и директором народных училищ. Карьерный взлет сопровождался боковым смещением – из Нижнего в гораздо более провинциальный Симбирск, незнакомый для недавно созданной семьи город, столицу губернии размером со Швейцарию, где ИН предстояло руководить всеми народными училищами.

Больше прочих его интересовали три области: просвещение малых народов, литература и шахматы. Бешеный путешественник (в его ведении находилось более 430 народных училищ; младшие Ульяновы даже в крокет будут играть, оперируя отцовскими «командировочными» терминами: «шар отправился в уезд», «угнать этот шар подальше в губернию»), ИН воспринимал должность как «хождение в народ» – и посвящал огромную часть своего времени летучим ревизиям, цель которых было распространение начального образования (желательно в земских, народных, а не церковно-приходских школах) и спасение детей от розги и зубрежки. Прогрессивному директору народных училищ, одержимому идеей духовной модернизации общества, деятельность внутри системы просвещения представлялась бесконечной битвой с реакционным левиафаном; известна его ироническая жалоба на то, что вместо народного просвещения государство занимается «затемнением». Возможно, антагонизм ИН и государства обычно преувеличивается: пореформенная крестьянская Россия объективно нуждалась в грамотных «новых людях», способных управлять машинами – и в индустрии, и в сельском хозяйстве; и администраторы, способные вырастить это новое поколение, ценились и активно вовлекались в государственную деятельность.

Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у ИН была некоторая склонность к острословию (сохранилась его шутка про то, что «немец идет к немцу, а русский к Рузскому» – при выборе, в какую пойти купальню), которую он мог реализовать в небольшом клубе интеллигентных зануд, любителей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова. Одноклассник Ленина запомнил ИН как «старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой, седенькой, жиденькой бородкой, в вицмундире Министерства народного просвещения с Владимиром на шее…». Одержимость своим делом принесла ему в 1878 году чин действительного статского советника, в 1882-м – орден Владимира 3-й степени и потомственное дворянство.

Д. Е. Галковский, проницательный читатель Ленина, подметил, что «в опубликованной переписке нет упоминаний об отце и старшем брате Александре»: возможно, «Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины». Это не такое уж голословное предположение: дело в том, что смерть отца совпадает с моментом вступления ВИ в переходный возраст – и изменения в его характере фиксируют многие свидетели.

Жизнеописания симбирского периода строятся по известному агиографическому канону: будущий духовный лидер обретался в сладкой неге, любви и семейном согласии; с головой погруженный в литературу, философию, шахматную игру, спорт, алгебру, древние и иностранные языки, он обгонял сверстников в развитии; в этом смысле слово «Преуспевающему», вытравленное на золотой медали Ульянова, кажется не столько намеком на «из латыни пять, из греческого пять», сколько переведенным на русский именем «Сиддхартха» в дательном падеже.

Сестре ВИ ребенок запомнился декламирующим «Где гнутся над омутом лозы» А. К. Толстого: про мальчика, у которого заснула на берегу водоема мать и которого вот-вот увлекут на дно обещающие блаженство полета стрекозы с бирюзовыми спинками. Эта романтическая – или даже буддистская – баллада как нельзя лучше описывает ту нарушаемую лишь согласным гуденьем насекомых нирвану, в которой можно пренебречь всеми намеками на смерть, старость, болезнь, насилие и страдание – и оставаться под материнской опекой.

С пятнадцати-шестнадцати лет, однако, принц Гаутама преображается в мантикору со скорпионьим жалом и чьей-то откушенной рукой в зубастой пасти. У ВИ появляется привычка высмеивать собеседников, отвечать «резко и зло»; раньше просто «бойкий и самоуверенный», теперь он становится «задирчив» и «заносчив»; и даже мать делается мишенью для его насмешливости. Двоюродный брат обратил внимание на то, что если раньше ВИ добродушно иронизировал над собеседником, сморозившим какую-то глупость или трюизм («Вот если бы все согласились не придавать значения золоту, так и лучше было бы жить!» – «А если бы все зрители в театре чихнули враз, то, пожалуй, и стены рухнули бы! Но как это сделать?»), то теперь он, прищурившись, процеживал: «Правильное суждение вы в мыслях своих иметь изволите». Старший брат, которому выпала возможность несколько месяцев наблюдать за ним после смерти отца, на вопрос сестры о нем ответил: «Мы с ним не сходимся»[1].

Возможно (хотя и крайне маловероятно), что 15-летний ВИ испытывал к отцу что-то вроде подросткового презрения: для него обладатель генеральского чина, титуловавшийся «ваше превосходительство», мог казаться представителем государственной машины насилия, бюрократии, аппарата, того самого, который Ленин впоследствии так будет жаждать «разбить».

Анна Ильинична упоминает о «некоторой вспыльчивости отца», унаследованной его средним сыном; она также отмечает, что оба ее «родителя были скромны и застенчивы, мать даже жаловалась, что это вредило ей в жизни» – и единственным, по ее словам, исключением из семейной несклонности к выказыванию чувств и нарушению общественного спокойствия был как раз ВИ: тот кричал, когда считал нужным. Когда во время поездки на пароходе мать поставила ему на вид излишнюю шумность: «На пароходе нельзя так громко кричать» – он резонно заметил – точнее, заорал: «А пароход-то ведь сам громко кричит!»

Профессиональный педагог, ИН точно не был домашним деспотом, детей не лупил и позволял себе лишь самые безобидные эксперименты в сфере стимулирующих наказаний: провинившихся в семье Ульяновых сажали на черное «клеенчатое кресло».

ВИ был там завсегдатаем.

Наиболее темпераментный из всех шестерых младших Ульяновых и до поры до времени лишенный возможности канализировать свою энергию в какую-то полезную деятельность, ВИ представлял собой грозную силу, с которой не в состоянии были справиться родители и которая вызывала у его братьев и сестер приступы отчаяния. Его манера при любой возможности швыряться калошами по живым мишеням запомнилась жертвам на десятилетия. Идея, дождавшись, пока родители в темное время суток уйдут из дому, изображать «брыкаску» – закутываться с головой в меховой тулуп, прятаться под диваном в темной комнате и хватать за ноги, кусать и щипать всех, кто попадется, а затем еще и выползать оттуда на четвереньках с диким рычанием – доводила напуганных братьев и сестер скорее до заикания, чем до смеха. Список детских грехов ВИ так велик, что их не откупить никакими индульгенциями: помимо склонности к обувному терроризму, в верхних строчках значатся украденная со стола яблочная шелуха (которую запрещено было есть – но он все же съел ее, в кустах), измывательства над младшим братом (который не мог сдержать слез, когда слышал финал песенки про «Жил-был у бабушки серенький козлик», – но вынужден был по несколько раз выслушивать крики «рожки да ножки», сопровождающиеся сатанинским хохотом); демонстрация вырванных с корнем растений перед старшей сестрой (которая, как подметил ВИ, страдает от некой фобии относительно подвергшейся такому обращению флоре); разодранная в клочья и растоптанная коллекция театральных афиш (которые годами собирал старший брат); издевательства над средней сестрой (которая отказывалась вовремя ложиться спать и драматически выла, резко выворачивая ручку настройки громкости вправо в те моменты, когда ее передразнивали); наконец, манера тотчас крушить все сколько-нибудь сложно устроенные игрушки: на то, чтобы отломать все ноги от полученной в подарок тройки лошадей, уходили считаные минуты.

Характер происходившего в доме Ульяновых можно уяснить, косвенно, по свидетельствам родителей, чьим детям время от времени составлял компанию уже взрослый ВИ. Практически все отмечали, что, согласившись сыграть во что-либо, Ленин превращался в сущего берсерка, переворачивал все в доме вверх дном, выполнял любые прихоти детей и отказывался соблюдать даже разумные ограничения, налагаемые родителями. В доме у своей сестры весной 1917-го вместе с ее приемным сыном он устраивал погони в духе «Тома и Джерри» – и однажды опрокинул обеденный стол с графином. В Швейцарии с зиновьевским сыном Степой проводил непосредственно в квартире футбольные матчи. В Париже с сыном Семашко – шуточные боксерские поединки: «Ну, Сергей, засучивай рукава, давай драться». С пятилетней дочкой своих знакомых Чеботаревых в середине 1890-х ВИ имел обыкновение заваливаться на кушетку, предварительно затащив на нее с пола ковер, а затем с криком «поворотишься, на пол скотишься!» скатываться, обнявшись, на пол.

О педагогических талантах самого Ленина обычно судят по неуклюжему апокрифу Бонч-Бруевича «Общество чистых тарелок», где Ленин угрожает перекрыть детям, систематически отказывающимся от предложенной пищи, возможность попасть в мистическое Общество. Учитывая интересы Бонч-Бруевича, речь идет скорее о секте; заинтересовавшись членством, дети, по совету Ленина, пишут заявления о вступлении – и тот, исправив ошибки, ставит резолюцию: «Надо принять»; рассказ больше похож на притчу о перспективах загробного существования и опасностях спиритуальных диет.

Несколько более приземленным выглядит анекдот о том, как в Париже Ленин наткнулся на улице на плачущую четырехлетнюю девочку, познакомился с ней – и, к изумлению своих товарищей, добился того, что уже через пять минут ребенок пел и танцевал; подоспевшая мамаша, узнав, что педагогом оказался русский революционер, едва не принялась плясать карманьолу и на прощание сказала ВИ: «Вы великолепны!» «Я не выдержал и рассмеялся, – рассказывал потом Луначарскому Ленин. – Думаю: вот бы услышали ее меньшевики, то-то была б для них радость! Какой визг и вой подняли бы они о том, что Ленин, подобно средневековому тирану из династии Медичи, Лоренцо Великолепному, решил и себе присвоить титул – “великолепный”».

С годами, впрочем, педагогические методы Ленина претерпели некоторые изменения, о характере которых красноречиво свидетельствует записка, полученная 3 июня 1918 года его секретарем Фотиевой: «Если Вы и Горбунов будете болтать на заседании, я вас поставлю в угол обоих».

Хотя Ленин и провел в симбирском углу почти треть жизни, больше чем во всей эмиграции, он никогда не выстраивал свою идентичность – даже иронически, как Плеханов: «тамбовский дворянин», – через отсылку к месту рождения. Да и чувств особых к Симбирску не выказывал – разве что на сентябрьскую телеграмму 1918 года о том, что, мол, город ваш отбит у белых, вежливо ответил, что это лучшая повязка на его рану. Когда в 1922 году Крупская показала мужу снимки оформления сцены симбирского театра, где давали «Павла I» и «Юлия Цезаря», Ленин, поворчав насчет недостаточной революционности репертуара, принялся припоминать, как в детстве ходил туда – и даже «прибавил, что, как только ему станет лучше, они выберут свободную минутку и обязательно съездят в Симбирск». Возможно, решение отложить визит на неопределенное будущее имело свои резоны: Симбирская губерния была одним из эпицентров голода 1921 года, и для того, кто захотел бы связать эту отчасти искусственного происхождения социальную катастрофу с политической деятельностью ВИ, открылись бы довольно широкие возможности.

Симбирск не был родовым гнездом ни Ульяновых, ни Бланков; до того обе семьи скорее дрейфовали вдоль оси Нижний Новгород – Казань – Самара – Астрахань; Симбирск подвернулся родителям ВИ в нагрузку к должности.

Всего за 200 лет до рождения Ленина, в допетровской России, Симбирск был окраиной, гарнизонным городком в Большой Засечной черте – насыпи от Днепра до Волги, отделявшей коренную Россию от дикой Степи, как Адрианов вал – Англию от Шотландии. Благодаря своему господствующему географическому положению – берег там был выше, чем в других волжских городах – Симбирск стал важной крепостью, чем-то вроде Ньюкасла или Карлайла. Идем, по пословице, семь дён – Симбирск видён. (Сейчас бы эти идущие, надо полагать, увидели 23-этажную гостиницу «Венец», плюнули и больше бы не оглядывались.)

Пограничный статус города вынуждал государство демонстрировать здесь свою силу в полном объеме, щедро расставляя знаки своего присутствия. В этом смысле нынешний Симбирск транслирует то же ощущение; только сейчас здесь доминируют громоздкие советские административные комплексы, а в детстве ВИ – духовная архитектура: массивные, помпезные, напоминающие Казанский и Исаакиевский, без особых скидок на провинциальные масштабы соборы, стертые с лица земли в 1930-е.

За два века существования, растеряв военное значение, город сумел поразительно быстро «облагородиться» – успешно конкурируя в качестве «волжских Афин» если не с Казанью и Саратовом, то с Астраханью и Самарой: обзавелся собственного стиля архитектурой и слоем интеллигенции – достаточно плотным, чтобы родить, вскормить и экспортировать в петербургско-московские эмпиреи целую плеяду выдающихся личностей: Карамзина, Языкова, Гончарова – и Ленина, Керенского, Протопопова (последний министр внутренних дел царской России; как раз его нерешительность не сумела остановить февраль 17-го).

Для Ленина-экономиста, исследовавшего капиталистические перспективы разных местностей, Симбирск не представлял собой ничего особенного – типичная отсталая по части капитализма губерния: крупных предприятий нет, «феодальные» классы явно преобладают над буржуазией; три тысячи потомственных дворян, чуть меньше личных, 13 тысяч духовенства; потенциал роста населения исчерпан; железной дороги нет; навигация с апреля по октябрь, зимой экономическая жизнь замирает; ближайшая ж. д. станция – Сызрань, полтораста километров. Сонное царство – в этом смысле водруженный на центральной площади Ульяновска нелепый «обломовский диван» выглядит уместно, как скамейка запасных Российской империи; впрочем, даже и при своих размерах он вряд ли смог бы вместить всех симбирских тюрюков и байбаков. Ленин, несомненно, предпочел бы поставить памятник Штольцу – однако деятельность этого персонажа явно противоречит как житейскому, так и историческому опыту большинства жителей Симбирска и Ульяновска. Раннего ВИ, кажется, тоже – его сон был так глубок, что, похоже, окончательно стряхнуть его удалось лишь со второго звонка будильника – смерти брата.

Тем не менее в конце 1870-х город уже наслаждался всеми преимуществами недавно принявшихся на культурной ниве институций – и еще не стал деградировать из-за эффекта отсутствия железной дороги. Особи, склонные к активному пользованию «социальными лифтами», чувствовали, что могут позволить себе устроить здесь на несколько лет передышку. Интеллигентная семья, благословленная талантливыми детьми, могла прожить здесь пару десятков лет, не задыхаясь от провинциальной духоты и обеспечив потомству основательное классическое образование; среда при этом оставалась достаточно провинциальной, чтобы «прогрессивные» идеи усваивались почти как религиозные, с некоторой долей экзальтации и без столичного ироничного скепсиса по отношению к ним: в семье Ульяновых словосочетание «революционный демократ» произносили без привставаний на носки и рисования пальцами знаков «кавычек».

Нынешний Ульяновск не слишком похож на Симбирск – однако посреди города, между улицами Железной Дивизии, Льва Толстого, 12 Сентября и Энгельса – можно с головой провалиться в архаический слой: полторы сотни заботливо пересыпанных нафталином деревянных строений, сквозь которые не смог пробиться ни единый росток современности. Через центр этого пожароопасного прямоугольника пролегает улица Понятно Кого; на ней и стоит Дом Ульяновых. «Симбирск, Московская улица, собственный дом», как писал Александр Ульянов на адресованных родителям конвертах. Дом, которым Ульяновы владели с 1878 года на протяжении почти десятилетия, был реквизирован и национализирован еще при жизни Ленина, в 1923-м, и послужил закладным камнем будущего заповедника; по-настоящему «в опричнину», со всеми прилегающими пейзажами, район был выделен к столетию ВИ, в 1970-м.

Дом Ульяновых, с определенным артиклем, – городской коттедж средних размеров – точно не больше ста квадратов. Он «конспиративно» устроен: чтобы оказаться внутри, нужно пройти из соседнего здания через подземную галерею; с улицы дом кажется одноэтажным, зато со двора в нем появляется уютная антресоль – где располагались как раз три детские комнатки с огорчительно низкими потолками. Из экспонатов – рояль, гардины, наволочки с вышивками, географические карты, лампы, зеркала, сундук няни, переплетенные литературные журналы и собрания сочинений «революционных демократов».

Было бы любопытно совершить экскурсию на чердак, где Ульяновы прятались друг от друга и играли в индейцев, или в подпол, где сохранялись припасы, но эта часть дома исключена из маршрута осмотра.

В семье, похоже, разговаривали цитатами из Писарева, Добролюбова, Некрасова и Щедрина – как сто лет спустя из «Двенадцати стульев» и «Бриллиантовой руки»; например, когда няня начинала бубнить интенсивнее обычного, дети отмахивались: «Смолкни ты, няня, созданье ворчливое. Не надрывай мое сердце пугливое…» и т. п. Кем-то вроде тогдашнего Пелевина – всеобщим увлечением, образчиком остроумия и автором книг-которые-всё-объясняют – был для поколения 1870–1880-х Чернышевский.

Мария Александровна пользовалась в семье репутацией «хорошей музыкантши» – и пыталась научить играть на рояле ВИ. Тот поиграл, но, поступив в гимназию, бросил; зато в 14 лет освоил подаренную младшему брату гармошку – и сам подбирал на ней мелодии тогдашних шлягеров, вроде «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой».

Игра в четыре руки и слушание музыки, видимо, были объединяющими, очищающими и целительными ритуалами, духовно цементировавшими семью.

Наиболее диковинным экспонатом кажется пустая шуба в стеклянном кубе, пародийно напоминающем мавзолейный саркофаг, – подлинная, отцовская, вдоволь нагулявшаяся по горам и по долам; именно она приехала к Ленину в Шушенское и провела с ним три года.

Сзади ко двору с хозяйственными постройками (своего выезда у Ульяновых не было, отцу полагались казенные лошади – и в каретном сарае ВИ с Ольгой пытались ходить по натянутому канату, а Александр Ильич оборудовал, «чтобы не отравлять воздух домашним», химическую лабораторию; ВИ иногда принимал в опытах с реактивами участие) примыкает тянувшийся аж до следующей, Покровской, улицы фруктовый сад, скрытый от внешнего мира домом; здесь мать выращивала яблони, малину, клубнику и крыжовник. Несмотря на то что стихийное поедание урожая воспрещалось, «в этих ягодных кустах», припоминает младшая сестра, «мелькала иногда фигура Владимира Ильича. Помню и чаепития в беседке посреди сада, куда собиралась после обеда вся семья». Летом дети спали прямо там, на матрасах.

В целом дом Ульяновых совсем не похож на «чертово гнездо» – зато очень напоминает воплотившуюся мечту любой буржуазной семьи второй половины XIX века; и есть определенная ирония в том, что дом у этой «шайки революционеров» купил (за шесть тысяч рублей) не кто-нибудь, а полицеймейстер.

Судя по тому, что как только глава семейства скоропостижно скончался, Ульяновы тотчас вывесили объявление о продаже дома, они не слишком глубоко ушли корнями в тамошнюю почву; видимо, в городе их удерживала прежде всего работа ИН.

Подрастерявший былой магнетизм и уже неспособный притягивать орды туристов, Дом окружен разными квазистаринными объектами – вроде «Музея Почты», «Мелочной лавки» и т. п., которые в комплексе представляют собой интерес как фрагмент «старинного русского города», где, по странному стечению обстоятельств, дерево оказалось прочнее камня. Заповедник весь музеефицирован, но здесь нет ощущения, что вы провалились в пятидесятипятитомник; живописные дрова в изобилии, но атмосферы «Ленинлэнда» – как в диккенсовском Лондоне или даже валландеровском Истаде – не возникает.

Есть, по сути, лишь одна категория нынешних жителей Симбирска, которые по-прежнему испытывают к этой семье по-настоящему теплые чувства. Для отца Ленина Симбирск был еще и факторией, где русские взаимодействовали с чувашами, и поэтому он всячески опекал чувашские школы; он приятельствовал с чувашским просветителем Иваном Яковлевым, который основал учительскую школу.

Весной 1918-го Ленин улучил момент осведомиться телеграммой относительно судьбы отцовского коллеги, который «50 лет работал над национальным подъемом чуваш и претерпел ряд гонений от царизма» – с рекомендацией: «Яковлева надо не отрывать от дела его жизни». В ответной телеграмме Симбирский совдеп сухо уведомил ВИ, что кандидатура Яковлева на пост председателя Чувашской учительской семинарии не прошла, и он остался всего лишь председателем женских курсов.

Особое внимание, которое ИН уделял именно «национальному» аспекту своей деятельности, произвело на ВИ такое впечатление, что в седьмом классе он в течение года бесплатно работал репетитором одного взрослого и стесненного в средствах чуваша, который собирался поступать в университет.

После революции Ленин с недоумением наблюдал за тем, как руководство советского Симбирска – точнее, чуваши Симбирской губернии месяц за месяцем упускали возможность выгородить себе автономию, как это сделали татары в Казани и башкиры в Уфе; в июне 1920-го Политбюро само приняло резолюцию о создании автономии, но тогда дело забуксовало, а после смерти Ленина и вовсе заглохло: Симбирск – потенциальная столица Чувашии – в состав республики не вошел.

До Свияги от Дома – километр, десять минут пешком; до Волги – два километра. Обе эти реки протекали через город, но – в противоположные стороны, как бы для запасного выхода; удобство, всегда являвшееся для Ленина-арендатора огромным плюсом при выборе недвижимости. Интересное свойство двух рек позволяло ВИ и его братьям устраивать на лодочках-пирогах небольшие «кругосветки»: сначала спуститься по Свияге, а потом вернуться обратно домой по Волге. Такие лодки назывались «душегубки». Несколько раз ВИ под присмотром старшего брата участвовал в сплавах по Волге: в складчину покупалась лодка с парусом и веслами; ночевали в стогах. Через неделю лодку продавали – и возвращались назад на пароходе.

Троцкий, несколько преувеличивая в 1918 году успехи Красной армии, обещал, что после того, как от белых очистят Сызрань и Самару, «Волга станет тем, чем ей полагается быть, – честной советской рекой». Все течет, все изменяется, и вот уже мэр Ульяновска требует «смыть с берегов» Волги большевистскую фамилию – надеясь на превращение реки теперь уже в «честную антисоветскую»; а в мультипликационном проекте «Гора самоцветов», где перед каждой сказкой вкратце излагается история места или народа, откуда она пошла, в серии про Ульяновск упоминаются доисторическое море с аммонитами, сокровища Разина, Гончаров, Карамзин… Кто угодно – но не Ленин. (Проблема начинается в тот момент, когда оказывается, что симбирская сказка – это «Колобок»: как назло, лысый и шарообразный.)

Тем не менее ключевую позицию в городе занимает здание, которое расположено на высоком правом берегу; именно на него возложена функция представлять Симбирск советским Вифлеемом на Волге-Иордане – и непохоже, что в ближайшее время найдется стихия, которая окажется в состоянии уничтожить эту твердыню. Ленинский мемориал, ради которого снесли «надволжскую» улицу Стрелецкую, где родился ВИ, представляет собой плод запретной любви Чаушеску и Фидия Праксителя: на выстеленной скользкими мраморными плитами площадке приподнят на колоннах-сваях сплющенный сверху и снизу бетонномраморный куб с квадратными навершиями. Вдвое-втрое больше храма Зевса в Олимпии, мемориал должен внушать величие и трепет, как городская доминанта. Многие уродливые здания со временем приобретают статус «иконических», но у мемориала, эрзац-купола которого выглядят особенно безобразно, едва ли есть шансы попасть в их разряд, даже если все остальные постройки на планете будут разрушены атомной бомбардировкой; да и в качестве памятника позднесоветскому маразму и творческому бесплодию он слишком компромиссный и эклектичнообыденный: так может выглядеть и АЭС, и Дом пионеров, и НИИ, и Дворец съездов правящей партии, и увеличенная заправочная станция.

Для нас интересно, что под ним – буквально как под дамокловым мечом: рухнет на них этот бетонный слон или нет – и рядом с ним запаркованы несколько «старинных» мещанских домиков, оставшихся от улицы Стрелецкая; один из них – «пещера рождества», где родился ВИ, в двух других Ульяновы жили какое-то время после его рождения; никаких особенных причин задерживаться внутри хотя бы одной из этих «ненамоленных», пустоватых коробок не обнаруживается. Какие сны видела Мать перед Рождением Сына? Нет, здесь этого точно не поймешь.

По правде сказать, сохранившихся «домов Ульяновых» в городе так много – три здесь, еще несколько в заповеднике, – что поневоле вспоминаются сказки про помеченные крестиком, чтобы сбить преступников с толку, дома. Действительно, в первые восемь лет жизни ВИ Ульяновы постоянно меняли квартиры, словно бежали от какого-то Ирода, гнавшегося за их младенцами. Этой скачке есть рациональное объяснение – после пожара 1864 года в Симбирске было мало сдающихся в аренду квартир, где могла бы разместиться большая семья с шестью маленькими детьми, поэтому методом проб и ошибок приходилось выискивать что-нибудь приемлемое. Видимо, поэтому всем Ульяновым – и ВИ в первую очередь – было свойственно номадическое сознание, привычка легко переезжать с места на место, даже не задумываться о приобретении недвижимости, и жить в кое-как обставленных чужими людьми квартирах; «невлипание», способность легко переносить вечную неприкаянность.

Внутри мемориала неуютно, как в крематории: помимо дежурной диорамы Стрелецкой улицы, здесь покоится электрифицированная карта «Триумфальное шествие советской власти», созданная из кусочков того же рубинового стекла, что и звезды кремлевских башен. Пустой «Торжественный зал» с геометрическим мозаичным узором из цветной смальты укомплектован, впрочем, огромной статуей из уральского мрамора; высота этой церкви-в-церкви – 17 метров – «по замыслу архитекторов символизирует величие революции 1917 года»; а белизна кумира – надо полагать, непогрешимость того, кому следует возносить здесь молитвы. Несмотря на просчитанную научными методами акустику, голос экскурсовода едва слышен: фигура Ленина отражает звуковые волны, источник которых находится в соседних залах, где расположилась «выставка динозавров», откочевавших сюда, чтобы поселиться под защитой коммунистического тирекса.

Антидот от безобразия мемориала – городской пейзаж со зданием Симбирской гимназии. Сохранившее внешний аристократизм, в классическом духе, белое в высоких два этажа, построенное в XVIII веке и реконструированное в 1840 году по проекту деда одноклассника Ленина М. Коринфского – по крайней мере снаружи оно не имеет ничего общего с тоталитарной фабрикой ужасов. Музеефицированное лишь частично – нетронутыми остались актовый зал, физический кабинет, классная комната и «шинельная», – оно выглядит нарядно и обихоженно; там полно детей, куча родителей, ни одной сонной мухи, и, пожалуй, это наиболее приятное и живое из всех «ленинских» мест Ульяновска; даже если дух Ленина ассоциируется у вас исключительно с запахом серы, конкретно это место выглядит достаточно привлекательным – историческим и современным разом, чтобы можно было послать сюда учиться своего ребенка, не тревожась, что из обломова здесь начнут лепить штольца, а из штольца – обломова.

Строчка «выпускник классической гимназии» в анкете несколько компрометировала Ленина в глазах пролетарских историков: для человека, чья гвардия «рвала на портянки гобелены Зимнего дворца», у него чересчур много познаний в «культуре мертвых эпох».

Именно поэтому в «официальной» литературе о Ленине принято было представлять «царскую гимназию» чем-то вроде аракчеевских военных поселений, где систематически нарушались все права ребенка, а годы, проведенные там Лениным, – чем-то вроде первого тюремного срока.

Живи ВИ в городе покрупнее, у него был бы выбор – пойти учиться в классическую гимназию или реальное училище; в программе первых было больше древних языков, вторых – задач на учет векселей и схем строения дождевых червей. И там и там надо было платить за обучение и являться на занятия в форме; таким образом отсекались представители низших каст (из 368 человек, учившихся в гимназии в 1879 году, примерно 40 процентов – дворянского происхождения). Классическая гимназия давала доступ в университет; однако чтобы окончить восемь классов и получить диплом, следовало попотеть; в следующий класс обычно переходила лишь половина учеников, а остальные оставались на второй год или вообще отсеивались. Из 55 мальчиков, поступивших с ВИ в 1879/80-м, сдавали выпускные экзамены восемь; остальную часть класса составляли великовозрастные дылды.

«Храбрость наших воинов внушает неприятелю страх»; «Никто, если бы не любил отечества, не обрекал бы себя на смерть ради спасения его»; «Никого не ставлю я выше моего друга по честности, твердости, величию духа, по любви к отечеству»; «Отечество дороже жизни для хороших граждан»; «Часто Марсом пощаженный погибает от друзей»; «Сам ли ты, Федон, находился при Сократе в тот день, в который он выпил яд, или ты слышал о его смерти от кого-нибудь другого?»; «У ленивых всегда праздник». «Я считаю погибшим того, у кого погиб стыд» – за всеми этими изречениями, историческими анекдотами, пословицами и легендами про магов-самозванцев стоял не только набор лингвистических правил, но и система ценностей, этическая задача: воспитание «нравственной осанки», подготовка яркой – нацеленной на интеграцию в разумно устроенное, стремящееся к четко обозначенным идеалам общество – личности, для которой пожертвовать собой на благо родины, товарищей, старших, коллектива, семьи – не только обязанность, но и привилегия. Сколько тысяч, десятков тысяч таких фраз перевел Ленин с латыни на русский и обратно?

На протяжении восьми лет его интеллект систематически (латинского и греческого было по шесть-семь уроков в неделю, в полтора раза больше, чем русского и математики) заставляли проделывать изощренную языковую гимнастику; формальный строй древних языков и стелющийся за соответствующим дискурсом идеологический шлейф, система ценностей оказались вшиты в сознание Ленина. Именно в гимназии Ленину была привита филологическая культура, умение комментировать тексты (а уж дальше вы сами решали, чей корпус вас привлекает – Гомера или Маркса), чувство языка, риторическая компетенция – способность отбирать из по-разному звучащих формулировок наиболее емкие, ритмически соответствующие внутреннему лингвистическому камертону варианты; подыскивать оптимальный баланс формы и содержания. Древние языки не вызывали у него ни скуки, ни отвращения – ни в гимназические, ни во взрослые годы; так же как коньки и шахматы, это доставляло ему удовольствие.

В гимназиях запрещалось пользоваться готовыми переводами – и таким образом поощрялась вовсе не «бессмысленная зубрежка», а творческий подход к овладению классикой. Латынь ВИ преподавали несколько учителей, среди которых одно время был даже его двоюродный брат, А. И. Веретенников. Один из главных латинистов, харизматичный учитель по фамилии Моржов, желая внушить своим ученикам понимание красоты латинских текстов, зачитывал кое-какие фрагменты «с выражением» – и поощрял в учениках театральность. Одноклассники запомнили, как после драматичной декламации Ульяновым речи Цицерона – «До каких пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» – потрясенный латинист подошел к нему и обнял с чувством: «Спасибо тебе, мальчик!»

Эйхенбаум полагал, что Ленин намеренно выстраивал фразу на латинский манер (хороший пример – ленинская contra против кадетов: «Вы зовете себя партией народной свободы? Подите вы! Вы – партия мещанского обмана народной свободы, партия мещанских иллюзий насчет народной свободы, ибо вы хотите подчинить свободу монарху и верхней, помещичьей палате» – действительно, производит впечатление «цицероновской»). Степень сознательности и намеренности копирования Лениным синтаксических структур латинского языка остается под вопросом, и вряд ли можно сказать, что глубокое изучение древних наделило его способностью чеканить запоминающиеся лозунги и генерировать удачные названия; однако факт, что как литератор Ленин был сформирован в рамках «классической» матрицы – и именно поэтому многие лозунги или фрагменты «революционного дискурса» Ленина оказываются «криптолатинизмами» – все эти «Шаг вперед, два шага назад»; «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»; «Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости»; «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», – появись эти фразы в учебнике латыни в качестве заданий для обратного перевода, они не показались бы особенно чужеродными; они рождены в рамках той же культуры, родственны ей, находятся в том же стилистическом регистре.

Классическое образование не только позволило Ленину изъясняться эффектными парафразами латинских фраз («Salus revolutionis suprema lex») и уснащать речь примерами из античной истории; оно организовало природный ум Ленина, включило в круг его повседневных интересов историю общества и философию: хорошо сформулированная «мысль» может быть использована как оружие – даже и в повседневной жизни; он осознал, что достаточно научиться подвергать феномены разностороннему анализу и обнаруживать присущие им противоречия, чтобы манипулировать ими в своих интересах. Самые «лучшие», «бесспорные» слова, и те могут быть подвергнуты сомнению; так, в 1918-м, оправдывая свою атаку на Учредительное собрание, Ленин упорно апеллировал к одному и тому же доводу: да, демократия – но для кого? В Древней Греции тоже была демократия; но демократия для кого? Правильно – для свободных афинян; демократии, однако, не было для рабов; что ж, для пролетариата демократия оставалась демократией и без Учредительного; ну а для буржуазии – уж извините.

В шестом классе 100 уроков посвящалось «Илиаде», в седьмом еще 100 – «Одиссее», и хороший гимназист по результатам этих масштабных археологических раскопок мог в деталях реконструировать любой фрагмент гомеровского мира и описать его эволюцию от более архаических форм в «Илиаде» к более современным в «Одиссее»; тема работы семиклассника могла звучать, например, как «Собака у Гомера». В топ-10 текстов, к которым обращались чаще прочего, входили «Анабасис», «Киропедия», «История Пелопоннесской войны», «Антигона» и «Эдип-царь». Ленин определенно лучше был знаком с историей, которая представлена в виде трагедии, – и испытывал неприязнь к повторению в виде фарса. Литература на всю жизнь осталась для него не менее адекватным способом «расшифровки» действительности, чем естественные науки; и если старший брат изучал мир, исследуя под микроскопом повадки кольчатых червей, то младший готов был реконструировать мировое устройство, копаясь в образах и символах сначала «Илиады» и «Одиссеи», а затем Чернышевского и Толстого; первые навыки расшифровывать литературу и обнаруживать в ней признаки социальных кризисов ВИ получил именно в гимназии.

За курс обучения – рассчитанный на среднестатистического ученика и слишком затянутый для ВИ (сам он впоследствии говорил, что 80-месячный курс обучения, при «сознательности», можно пройти за два года) – гимназисты должны были представить около ста сочинений; старшеклассники сдавали домашние композиции раз в месяц, и судя по тому, что после 1917 года Ленин всегда писал в анкетной графе «профессия» – «литератор», эта практика не была для него мучительной. Уроки литературы вел – по необъяснимому совпадению – отец будущего премьера Временного правительства России в 1917 году – Ф. Керенский, о котором Ленин «отзывался очень хорошо» (Н. Валентинов); вряд ли они обсуждали на уроках «Что делать?», но классику – Пушкина и окрестности, до Толстого – разбирали всерьез. Ни одного письменного школьного сочинения Ленина не сохранилось, но известно, что ему приходилось резюмировать свою жизнь в форме письма товарищу, размышлять о наводнениях, формах выражения любви детей к родителям, зимних вечерах, быте рыцарей и Волге в осеннюю пору; тестировать распространенные рекомендации вроде «не всякому слуху верь», «конь узнается при горе, а друг при беде» и «жалок тот, в ком совесть нечиста»; сравнивать зиму и старость, глушь и пустыню, птицу и рыбу, скупость и расточительность; поощрялось умение абстрагироваться от деталей и выйти на более широкие обобщения даже в сугубо «утилитарных» темах: польза ветра, польза гор, польза, приносимая человеку лошадью, польза путешествий, польза земледелия, польза изобретения письменности.

Сочинения о годах, проведенных в Симбирской гимназии под сенью великого одноклассника, оставили сразу несколько соучеников ВИ – и все характеризуют его как некоторым образом достопримечательность 1880-х годов: особенного типа, задававшего интеллектуальную планку для всех прочих учеников потока; иногда так и буквально – учитель латыни «обычно говорил в конце урока: “Ульянов, переведите дальше”», и что тот успевал перевести экспромтом, с листа, «то и было заданием всему классу». Культ первой скрипки, харизматичной личности – более упорной, прилежной, дисциплинированной, настойчивой, чем масса, – был знаком ВИ со школы; неудивительно, что на него такое впечатление произвело «Что делать?» и, в частности, фигура Рахметова – ведь сам он оказывался идеальным кандидатом на эту вакансию в реальной жизни.

Одноклассники рассказали о том, как ВИ, начитавшись «книги про жизнь насекомых», водил приятелей раскапывать норы навозных жуков – и устраивал мини-лекции о роли скарабеев в Древнем Египте; как, вооружившись запасом свечных огарков и веревок, посвятил несколько дней исследованиям подвалов под домом школьных воспитателей, где когда-то содержали пленного Пугачева, – в поисках подземного хода, выкопанного для побега; как лазил по деревьям за новыми экспонатами для своей коллекции птичьих яиц; как ходил на пристань и расспрашивал грузчиков из Персии о секретах разведения шелковичного червя; как ездил, под впечатлением от гончаровского «Обрыва», в Киндяковскую рощу, описанную в романе.

Среди одноклассников ВИ выделяются двое; оба оставили кое-какой след в отечественной истории: писатель, фольклорист и поэт Аполлон Коринфский (его дед, на самом деле Варенцов, был архитектором; увидев один из его проектов – здания Казанского университета, восхищенный Николай Первый воскликнул: да какой же это Варенцов, это какой-то Коринфский! Последовавшая смена фамилии вряд ли принесла счастье ее обладателям в Советской России, но в классической гимназии была как нельзя более уместной) и последний министр земледелия николаевской России А. Наумов, у которого в силу исторических обстоятельств немного поводов вспоминать Ульянова добрым словом. Тем не менее Наумов уверенно квалифицирует ВИ как «центральную фигуру» в классе, признаёт, что при «невзрачной внешности» глаза у того были «удивительные, сверкавшие недюжинным умом и энергией», – и отмечает несколько «резких» отличий ВИ от всех прочих. Он не принимал участия в забавах и шалостях, все время что-то читая, записывая или играя в шахматы (всегда выигрывал, даже когда играл с несколькими противниками). Ни с кем не дружил – но со всеми поддерживал ровные отношения; со всеми на «вы». «Отличался… необычайной работоспособностью»; «я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но насколько мне тогда казалось, он всё же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум». Знал о своем интеллектуальном превосходстве над товарищами – но никогда не подчеркивал его. Принимал участие в гимназических благотворительных балах – но, не любя танцевать, брал на себя должность «распорядителя», организатора концерта.

Все это выглядит слишком хорошо, чтоб не вызывать подозрений: неужели он в самом деле все восемь лет был шелковым – и даже не попытался швырнуть пару раз в своих одноклассников калошами? Или продемонстрировать кому-либо то, что в политике позже обозначал метафорой: «рукой за горло и коленкой на грудь»? Об этом мемуаристы помалкивают; нам не известно ни одного серьезного конфликта – ни с учителями, ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с братьями-сестрами, ни с соседями, ни с какими-то женщинами. Разве что – состоявшийся то ли в 1885-м, то ли в 1886 году, еще при живом отце, отказ от религии (мы знаем об этом эпизоде в изложении Крупской). Во всем прочем – «сын чиновника», «добрые плоды домашнего воспитания», «особенное увлечение древними языками» – безупречный фундамент для успешного, готового к сотрудничеству члена общества. «Ни в гимназии, ни вне ее, – это уже Керенский, – не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал… непохвальное о себе мнение».

Анабасис в страну классической филологии подходил к концу, и ВИ уже тренировал голосовые связки, чтобы погромче выкрикнуть «Талатта, талатта!», но тут – в марте 1887-го – произошло нечто такое, что заставило его оторваться от античных текстов. Старший брат арестован в Петербурге; мать уезжает к нему, чтобы чем-то помочь; ВИ остается в семье за старшего; а в мае, ровно в момент выпускных экзаменов, оказалось, что попытки матери спасти брата от казни не увенчались результатом; он повешен.

Роль Керенского в судьбе ВИ обычно сводят к выдаче весьма похвальной характеристики (драматически контрастирующей как с той, которой он сподобится буквально через несколько месяцев, в университете: «скрытный, невнимательный, невежливый», так даже и с сестринской: «самоуверенный, резвый и проказливый мальчик») в тот момент, когда он оказался братом государственного преступника, в крайне слабой позиции. На деле роль эта еще больше.

Энергичный и добросовестный директор Керенский превратил Симбирскую гимназию из действующего десять месяцев в году фестиваля провинциальных эксцентриков со странными наклонностями в образцовое для своего времени, регулярно проветриваемое заведение, где состав преподавателей, атмосфера и оборудование (в физическом кабинете стояли дорогая «электрическая машина» и фонограф, впервые, надо полагать, записавший голос Ульянова) были на уровне столичных.

Несмотря на то что старший брат отсоветовал отдавать ВИ в подготовительный класс, чтобы тот не сразу угодил в лапы гимназических церберов, непохоже, что учеба и учителя как-либо досаждали ему. Некоторые, наоборот, вызывали восхищение – среди них «классный наставник», преподаватель физики Федотченко, который считался лучшим конькобежцем в Симбирске и зимой устраивал показательные выступления: выписывал на льду свою фамилию; присев на одной ноге, крутился волчком. «Ульянов искренне говорил, что ему завидует», – вспоминает один из одноклассников. Сам Керенский, которому чин действительного статского советника едва ли позволял проделывать столь же впечатляющие трюки, тем не менее оставил по себе самую добрую память, и даже советские историки вынуждены были зачехлить свои лупы, не обнаружив ничего такого, что можно было бы поставить на вид отцу премьера, которого Ленину придется выкуривать из Зимнего в октябре 1917-го; кроме разве что «четверки» по логике, которую тот влепил-таки ВИ, несколько подпортив ему диплом. Ленину, безусловно, повезло с Керенским – в своей гимназии он увидел, как государственный аппарат может действовать разумно, стремиться к самообновлению и приносить общественную пользу. Возможно, это ощущение стало антидотом от идеи устроить на него прямую террористическую атаку.

Большевизм, однако ж, предполагал не обязательно мгновенную, но все же тотальную ревизию всех основ старого режима, и инерция предпринятого осенью 1917-го движения влево подталкивала Ленина к идее, что «очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям» – как туманно заявил он Луначарскому, когда вводил его в круг обязанностей наркома просвещения, признавшись, правда, по ходу: «…не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просвещенском деле».

Разумеется, у Ленина было достаточно оснований полагать, что гимназия как институция представляет собой часть старого, буржуазного аппарата, оплот консерватизма и «реакции» в обществе. Никто в Симбирской классической и не собирался скрывать того, что идея посвящать изучению древних языков 40 процентов времени учащихся была связана со стремлением использовать античную систему ценностей как официально запатентованное «средство против юношеского материализма, нигилизма». В той же функции – как страховка от антигосударственных ересей – использовалась религия, интегрированная и в собственно учебные дисциплины, и в повседневные ритуалы, вроде общих молитв и совместных литургий в праздничные дни. О том, до какой степени серьезной дисциплиной считался Закон Божий, можно понять по составу вопросов в билете ВИ на экзамене по богословию: «О пятом члене Символа веры», «О VI и VII Вселенских соборах», «Приготовление верующих к причащению. Причащение священнодействующих и мирян», «О шестом прошении Молитвы Господней», «Краткое объяснение Деяний Святых Апостолов»; чтобы внятно ответить сейчас хотя бы на один из этих вопросов, нужно быть выпускником семинарии.

Неудивительно, что после 1917-го Ленин задумался о превращении школы из «орудия классового господства буржуазии»«в орудие разрушения этого господства» – то есть в орудие диктатуры пролетариата. В переводе это означало, что в покое гимназии не оставят и изгнанием духовенства из зданий дело не ограничится.

Что касается именно «античной культуры», то тут личный опыт не мог подсказать ему однозначного решения. Да, Сократ, Солон и Фемистокл, несомненно, могли послужить достойными образцами и для пролетариев тоже; да, «пролетариат – наследник буржуазной культуры», и никто не позволит левакам вышвыривать из школ Гомера, Пушкина и Шекспира; но нужно ли пролетарию, пусть даже готовому принять все это блаженное наследство, заучивать наизусть отрывки из Корнелия Непота и различать супинум, герундий и герундив?

К шагам влево в этой области Ленина подталкивало и то, что он был женат на профессиональном педагоге, эксперте по истории педагогики, и эксперт этот полагал существовавшую до 1917 года систему образования никуда не годной. И если сам Ленин, возможно, и ограничился бы декретом о бесплатном и обязательном общем и политехническом образовании для детей до 16 лет, отменой школьной формы, внесением в список школьных табу, наряду с табаком и алкоголем, религии, и смешиванием мальчиковых классов с девичьими, то участие НК в кабинете реформаторов привело к тому, что детям обещали, кроме букваря, еще и знакомство в теории и на практике «со всеми главными отраслями производства». Процесс обучения планировалось крепко увязать с «детским общественно-производительным трудом.

Надежда Константиновна впоследствии была демонизирована интеллигенцией и преподносилась как образец горе-педагога, от которого надо держать своих детей подальше; меж тем среди ее учеников был, например, рабочий И. В. Бабушкин – продукт настолько безупречный, что о некомпетентности Крупской-учительницы говорить просто нелепо. Можно не сомневаться, что, трансформируя школы в трудовые коммуны, эта тонкая, остроумная и совестливая женщина искренне желала добра и сама, будучи трудоголиком – и фетишизируя работу как таковую, – хотела привить это небесполезное свойство и детям[2].

Несмотря на отсутствие опыта общественно-полезного труда в собственном детстве, Ленин, кажется, с сочувствием относился к идеям своей жены в сфере интеграции школьного и профессионального образования – и экспериментам не препятствовал: жизнь покажет, что сломать, а что оставить. При всем уважении к просветительству в целом и деятельности «народного учителя» в частности (Ленина чуть не стошнило, когда он узнал, что их, в духе начала 1920-х, называют «шкрабы» – школьные работники, и запретил эту практику; наставляя хозяйственника М. Владимирова, что органы власти должны сами зарабатывать, а не требовать деньги из бюджета, он произнес: «Лишь для жалованья учителям не будьте скопидомом»), Ленин верил и в «фабричный котел»; жизнь – среда, работа, невыносимые условия – учит быстрее и эффективнее, чем университеты; трудясь, пролетарии обретают как полезную информацию об устройстве окружающей материи, так и классовое самосознание. Все это привело к тому, что уже в 1918-м, порешив, что в изучении Античности нет особенной практической необходимости, большевики изгнали древние языки из школ в качестве обязательных предметов и в рамках пролетарской борьбы с буржуазной галиматьей трансформировали классические гимназии в заведения более общего профиля; латинистам было предложено посвятить освободившееся время ликвидации неграмотности.

Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка: лучащиеся счастьем родители шестерых детей – один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями; свой коттедж, собака, добрая няня; отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине, действительный статский советник; мать никуда не отлучается от детей; совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми. Глядя на них, другие семьи видели, чего могут добиться «обычные простые люди» в меритократическом обществе, имея талант и охоту к работе; это вызывало уважение, которое не могли поколебать даже известия о том, что в семье обнаружился государственный преступник.

Духовное благополучие, однако, не сумело обручиться с материальным. Илья Николаевич был не тот человек, который вывозил семью за границу в парки аттракционов или в Гран-тур по Европе. «Помню, – пишет АИ, – отец, большой домосед, говорил: “Зачем нам в театр ходить? У нас дома каждый день свой спектакль”». Домоседство объяснялось постоянной стесненностью в деньгах. На не бог весть какое жалованье ИН содержал жену, шестерых детей, няню и прислугу. В 1878-м ВИ заболел малярией, доктора посоветовали вывезти его на лечение в Италию, но денег не было не то что на Италию или на Крым, но даже на вояж к теткам под Казань – надо было покупать дом, и семья осталась летом в городе. Даже и в 1880-е, когда ИН предложил однажды старшим детям свозить их в Москву на промышленную выставку, те, ощущая себя сознательными личностями, отказались, понимая, что их семейный бюджет не рассчитан на такого рода путешествия. Единственным туристическим направлением, которое оставалось доступным для Ульяновых, была Казанская губерния.

Кокушкино (татарское название Янасалы), бывшее гнездо дворян Веригиных, было усадьбой словно из старинной беллетристики: с барским домом, флигелем, людской, конюшней, каретным сараем. Хозяйство – 500 гектаров «угодий» и при них четыре десятка взрослых крепостных душ мужского пола (женщин и детей, как помним из Гоголя, в счет не брали) – поменяло владельцев в середине XIX века; Александр Дмитриевич Бланк заплатил по 240 рублей за душу и управлял ими еще лет десять, сбросив это бремя в 1861-м. Чтобы обеспечивать дочерям приданое, помещику приходилось потихоньку распродавать отдельные куски территории; часть ушла крестьянам при Освобождении; к тому моменту под контролем Бланка осталось уже около 200 гектаров, примерно как территория княжества Монако; эта земля продержалась в руках клана Бланков почти полстолетия.

Если верить ленинскому знакомому и биографу Валентинову, Ленин однажды принял его сторону в споре с Ольминским о ценности старорежимной помещичьей культуры: «Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде, я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил: ел с грядок землянику (при всей своей хорошей памяти, Валентинов ошибается: Ленин никогда не ел землянику, была у него такая пищевая идиосинкразия. – Л. Д.) и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, не я доил коров».

Есть определенная политическая пикантность в том, что «директором» пролетариата и крестьянства стал потомственный – и по матери, и по отцу – дворянин, «помещичье дитя», никогда не занимавшееся физическим трудом и лишь наблюдавшее за своими подопечными в качестве журналиста, литератора, экономиста, социолога.

«Помещичье» детство могло внушить Ленину ощущение собственной исторической обреченности и, как следствие, необходимость в быстрой модернизации общества, потребность опереться на какую-то внешнюю силу, чтобы обеспечить собственное выживание.

Еще более жестокая ирония – демонстрирующая наличие некой внутренней структурной закономерности, которую иногда еще называют «судьба», – состоит в том, что «помещичье дитя» и окончило жизнь в помещичьей усадьбе; однако вряд ли стоит преувеличивать этот момент – жизнь в Горках протекала в помещичьих декорациях, но скорее то был закрытый санаторий, чем собственно помещичье хозяйство: другая экономика и другая идеология.

Видимо, в силу недостаточной компетентности Александра Дмитриевича в качестве агропромышленника экономическая сторона этого приобретения никогда не казалась блестящей – в качестве бесперебойного источника доходов имение работало плохо. На пахотной земле сеяли овес, горох и гречу, но много лучше в этом месте произрастали ученость и интеллигентность.

Для младшего поколения Ульяновых Кокушкино было территорией матери – которая прожила здесь с 12 до 28 лет. Мария Александровна, пожалуй, – наиболее загадочная в этой семье фигура: она выглядит «обыкновенной» интеллигентной женщиной и разве что в пожилом возрасте несколько напоминает иллюстрации к «Пиковой даме». Похоже, ее не слишком смущало, что из пятерых доживших до взрослого возраста детей один оказался без пяти минут цареубийцей, второй – вождем полулегальной политической партии и еще трое – профессиональными, готовыми к тюрьме революционерами. После смерти она была канонизирована советской историографией и демонизирована, за свою еврейскую кровь, – антисоветской; если верить Солоухину, именно она, МА, научила ВИ «ненавидеть все русское». Никаких подтверждений этому в письмах нет; наоборот, она много читает русских книг, ей нравится русская природа; наконец, несомненно в пользу МА свидетельствует тот факт, что однажды она «набрала несколько книг “Жизнь замечательных людей”, прочла их с удовольствием». Ленин называл ее за глаза «святой», в письмах – «дорогая мамочка», а на конвертах писал – «Ее превосходительству – М. А. Ульяновой»; судя по сохранившейся переписке (около 170 писем ВИ), мать была его кумиром, другом и в целом наиболее близким, видимо, за всю его жизнь человеком.

Она родилась в Петербурге еще при Пушкине, в 1835 году, в доме на Английской набережной, и прожила долгую жизнь, достигнув почти восьмидесятилетия. Ребенком она переехала с отцом, врачом, на Урал, затем много лет – отец не отпустил ее получить образование в Санкт-Петербурге – провела в Кокушкине, среди книг, в доме с большой библиотекой.

У нее было много сестер, все замужние, с большими семьями, – и довольно широкий круг общения. При посредничестве одной из сестер она познакомилась со своим будущим мужем, для которого оказалась интересной не только в финансовом, но и в культурном отношении партией.

За семь лет до рождения ВИ Мария Александровна сдала экстерном экзамены и получила лицензию на работу гувернанткой. До своего вдовства она никогда не была за границей, и все ее перемещения совершались в околоволжском регионе: Пенза, Нижний, Казань, Самара, Ставрополь-Самарский, Симбирск. От своей матери, наполовину немки, наполовину шведки, МА унаследовала интерес к иностранным языкам и некоторые лингвистические таланты, позже подкрепленные домашним образованием. Представления о том, что дом Ульяновых был чем-то вроде школы полиглотов, где все в свободной форме обсуждали повестку дня в понедельник по-английски, во вторник по-немецки, в среду по-французски и т. д., видимо, относятся к области мифологии; попав за границу, даже Ленин – с его большим талантом к иностранным языкам и опытом перевода книг – поначалу плохо понимал собеседников и постоянно жаловался на это в письмах; то же и его сестры.

Мать шестерых детей, МА сумела организовать их жизнь таким образом, чтобы дом не превращался в ад и бардак. Крупская говорит, что талант организатора ее муж унаследовал именно от своей матери.

После продажи всей семейной недвижимости в ее руках аккумулировался капитал, который исследователи семьи Ульяновых оценивают примерно в 15 тысяч рублей. Она жила на пенсию от мужа и как рантье; к 1916-му, году ее смерти, запас этот практически исчерпался. Что касается Кокушкина, то после смерти А. Д. Бланка собственность несколько раз делилась между его пятью дочерьми (доля каждой оценивалась в три тысячи рублей), их мужьями и детьми; уже заложенное-перезаложенное, на короткое время Кокушкино задержалось ненадолго в руках как раз Марии Александровны, пока в 1898-м не было продано местному крестьянину-кулаку (которому, как сказано в «письме крестьян деревни Кокушкино нашему односельчанину В. И. Ленину», в 1917-м «дали по шапке»).

Бросающимися в глаза особенностями истории Ульяновых являются, во-первых, удачливость в плане продвижения по сословной лестнице (за два поколения – путь от крепостных крестьян – к чину статского советника и потомственному дворянству); во-вторых, преждевременные смерти (двоюродного деда выбросили из окна, дядя покончил жизнь самоубийством, старшего брата повесили, младшая сестра умерла в 16 лет); в-третьих, выморочность. У деда Ленина было шестеро детей, а у самого ВИ – 33 двоюродных кузена и кузин: Веретенниковы, Ардашевы, Пономаревы, Лавровы, Залежские. Ульяновская ветка, однако, резко хиреет – причем именно в его, ВИ, поколении. Из четверых доживших до детородного возраста потомство было только у Дмитрия Ульянова. Возможно, принадлежность к вымирающему виду заставляла ВИ преобразовывать окружающий мир интенсивнее, чем «обычные революционеры».

Ленино-Кокушкино – странное чирикающее название; крестьяне сменили вывеску еще в 1922-м, о чем и уведомили бывшего соседа, с присовокуплением просьбы купить им лошадей: «Отныне деревня Кокушкино зовется твоим, тов. Ленин, именем». Туда из Казани ходит автобус – 40 верст, полтора часа. С указателями швах – непохоже, что усадьба Бланков представляет собой предмет особой гордости местных жителей. Если двинуть вбок от села, вдоль речки Ушни – еще одного водоема из ленинской «Книги воды», – после коттеджей и дачек наметится пустырь, потом не то сад, не то парк: березы, липы… Где-то неподалеку должны находиться Приток Зеленых Роз (куда устраивались ботанические экспедиции – смотреть на причудливые болотные растения), таинственная Магнитная Гора (курган из золы) и Черемышевский сосновый бор, формой напоминавший жителям усадьбы шляпу – круглую, с высокой тульей; он так и назывался: Шляпа. Там – зимой не пройти – находится место, где в 1870-е зверски убили лесника. Дети опасались привидения и боялись ходить туда за водой, к ключу; ВИ, впрочем, отметал суеверия: «Гиль! Чего мертвого бояться?» «Гиль» – ерунда – якобы было его любимым словечком; оно заново войдет в его лексикон после октября 1917-го с совсем иного входа – странным образом так будут звать личного шофера Ленина, поляка: Степан Гиль, тот самый, который видел, как стреляла в Ленина Каплан, и, возможно, не дал ей добить его.

Среди лип («самое, самое любимое мною дерево», – признался Ленин однажды Валентинову) – бюстик Ульянова: курс правильный. Сюда приезжаешь, чтобы увидеть «материнский капитал» и «территорию детства» ВИ; должно быть, эти пейзажи больше других трогали его сердце: именно здесь венчались его родители, тут шутник дед подавал матери в день именин тарелку белого снега вместо обещанных взбитых сливок, здесь ВИ проводил летние месяцы в обществе своих кузин и кузенов: купания, костры на семейных пикниках, крокет… «Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях, да и то мало занимался этим, говоря, что в Кокушкине нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске».

Вокруг ни души, но снег расчищен, и даже если бы сюда явился сам Ленин, у него вряд ли нашелся бы повод для ворчания. Туристов ноль, не сезон, но открыто. Женщина-смотрительница очень любезно – будто сельский храм – показывает усадебку из нескольких зданий и небольшого парка. Главное здание – основной «бланковский» дом, и пятикомнатный «ульяновский» флигель с балконом-террасой и мезонином восстали из пепла в конце 1930-х по мемуарам и чертежам Ульяновых, Веретенниковых и Ардашевых. Это едва ли не единственная условно уцелевшая дворянская усадьба в Татарстане; хорошая иллюстрация к интенсивности событий XX века в России.

Экспонатов, конечно, раз-два и обчелся: в основном доме одни портреты, а во флигеле стандартный ульяновский «алфавит с предметами»: Р – рояль, З – зеркало, Ш – шахматы.

Чего нет, так это знаменитого бильярдного стола; Александр Ильич в последний приезд развлекал здесь родственников тем, что одновременно играл с одним человеком в бильярд и с другим – в «воображаемые шахматы» – причем «с игроком, которому тогдашняя первая категория в Казани давала ладью вперед».

Дефицит реквизита, однако, не ощущается; никакого «хюгге», зато место «атмосферное», а если вы в детстве держали в руках классические воспоминания двоюродного брата ВИ – Н. Веретенникова – о Кокушкине, то почувствуете и «дух» этого персонального эдема Ленина, а возможно, и найдете в одной из здешних рощ родовое древо – или, пожалуй, тотемный столб – этой семьи.

Столб этот, надо сказать, представляет собой в высшей степени неординарное явление.

Среди его основных элементов обнаруживаются существа, не менее разномастные, чем Самовар, Рак и Лягушка, – и знаменующие собой экзотический союз племен, конфессий и рас.

Слухи о метисном происхождении Ленина появились только после его смерти, но на протяжении всего советского периода тема упорно замалчивалась; и даже комментаторы «Ленинских сборников», которые при желании могли найти иголку в стоге сена, обнаруживая в письмах Ленина даже самое невинное указание вроде: «Пришлите адрес еврея» (в письме Алексинскому 1908 года), – тут же делали каменное лицо и устремляли взгляд вдаль с отсутствующим видом: «О ком идет речь, установить не удалось».

Первым, в ком учуяли крамолу, стал дед Ленина, владелец Кокушкина Александр Дмитриевич Бланк, который – как один за другим обнаруживали все те, кто протыкал носом нарисованный очаг, – до 1820 года звался Израиль Мойшевич Бланк (Александр – имя крестного отца, графа Апраксина, Дмитрий – имя второго восприемника, сенатора Баранова).

По правде сказать, сомнительно, что, проведя столько времени в Кокушкине, Ленин не знал о еврейском происхождении деда, умершего в год его рождения на исходе своего седьмого десятка; скорее всего, этническая принадлежность к инородцам просто не воспринималась ни как проблема, ни как сенсация – и в России в целом, и в Поволжском регионе всячески поощрялся переход представителей иных конфессий в православие, и после крещения неудобство, по сути, автоматически аннулировалось. До 1924 года принадлежность Ленина к великороссам не вызывала сомнения даже у самых отъявленных борцов за расовую чистоту – особенно на фоне «явных» евреев, поляков, латышей и кавказцев, которых действительно было в его окружении немало: естественное следствие того, что в оппозиционную партию часто рекрутировались кадры из угнетаемых в империи народов.

«Проблемная» информация о том, что дед Ленина по матери был крещеным евреем, женившимся на полунемке-полушведке, а мать Ленина вышла замуж за мужчину, в жилах которого текла, с одной стороны, предположительно калмыцкая, а с другой – не то русская, не то чувашская, не то мордвинская кровь, после 1991 года не является ни тайной, ни сенсацией, ни платформой для каких-либо умозаключений. Однако «тревога» обывателей относительно происхождения Ленина сохраняется на стабильно высоком уровне: не является ли сам химический состав этнической смеси заведомо взрывоопасным? Дозволительно ли экспериментировать с общепринятой рецептурой смешивания кровей столь безответственно? Получается, что во главе России оказался «как-бы-иностранец»; экземпляр, в котором «слишком мало» генов титульной нации. Наиболее раздражающим фактором является, похоже, ономастика – имена «материнских» предков звучат «слишком» еврейскими: Мошке Ицкович, Израиль Мошкович; расистам, полагающим еврейские гены по умолчанию «стыдными», неприемлемыми и в любом случае опасными для руководителя такой страны, как Россия, все это напоминает, надо полагать, сюжет из неполиткорректного анекдота про негра, читающего в трамвае еврейскую газету – «тебе что, мало, что ты негр?».

Безусловно, в самом наборе национальностей, слившихся в крови Ленина, чувствуется нечто пикантное, не столько снимающее или преодолевающее, сколько усугубляющее объективно существующий русско-еврейский антагонизм, отражающий конкуренцию за одни и те же ресурсы между склонными к доминированию народами; масла в огонь подливают несколько растиражированных бронебойных цитат из Ленина про «русский умник почти всегда еврей» и т. п. Исторически сложилось, что в русской революции участвовало очень много евреев, однако Ленин, потомственный дворянин и по отцу, и по матери, пусть и из недавних, пришел в протестное движение не по «национальной квоте», а по «научной», восприняв марксизм как учение о рациональном переустройстве общества.

Если наружность у самого Ленина – вполне русская, «славянско-монгольская», почему и в кино его так легко было играть разным русским актерам – в диапазоне от Смоктуновского до Сухорукова, то родственники его выглядят экзотичнее и колоритнее: фотографии безбородого Ильи Николаевича наводят на мысли о второстепенных персонажах викторианской литературной готики, младший брат, пожалуй, соответствует стереотипным представлениям о еврейской внешности, а в облике младшей сестры можно углядеть нечто заволжско-калмыцкое… Все это, разумеется, шарлатанская антропология, но, похоже, Ленин представляет собой наиболее счастливое, смешавшееся в удачных пропорциях сочетание всех этих разных кровей (и не уникальное для этой семьи – его рано умершая сестра Ольга была замечательно хороша собой). Заканчивая с псевдоантропологией, можно констатировать, что «дефицит» «титульной» крови оказался удачным фактором для политика в амплуа разрушителя (и созидателя) империи.

Наиболее колоритной фигурой из пантеона предков Ленина, несомненно, является прадед, Мойше Ицкович (с 1844-го – Дмитрий Иванович) Бланк, шинкарь, агропромышленник, торговец, сутяга и крамольник, в чьей биографии обнаруживаются многолетняя распря с соплеменниками из города Староконстантинова на Волыни (ныне Хмельницкая область Украины), обвинения в доносительстве, блудодеяниях и поджоге чужого имущества, юридически оформленный конфликт с кагалом, закончившаяся годовым пребыванием в тюрьме ссора с сыном, переход в другую конфессию и, на старости лет, авторство ряда наполненных свежими идеями писем на имя императора Николая I, в которых содержались призывы проводить христианизацию российских евреев с большей интенсивностью и предлагались конкретные рецепты. Этот джентльмен был склочным, как уличные юристы из романов Гришэма, мстительным, как граф Монте-Кристо, и предприимчивым, как Цукерберг, – хотя успел добиться в жизни меньше, чем мог бы обладатель такого букета достоинств. Дошедшая до нас информация о его длившихся десятилетиями ссорах с ближайшим окружением в самом деле наводит на мысль о том, что некоторые качества передаются по наследству через поколения – например, конфликтный характер, склонность к нарушению принятых в узком кругу норм и традиций, страсть к интриганству, расколам и крючкотворству; «вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ»: Ленин похож на Мойше Ицковича, как Стэплтон на Гуго Баскервиля.

Если происхождение Ленина представляет собой генеалогический детектив, то твидовый шлем, скрипка и шприц с морфием достаются блестящему исследователю М. Штейну (1933–2009), который словно бы изобрел микроскоп, позволяющий разглядывать историю рода Ленина в таких деталях, о которых раньше никто и помыслить не мог. В своей книге, поражающей плотностью изложения и густонаселенностью, он умудрился отследить, кажется, каждый листик, когда-либо выраставший на родословном древе Ленина; и то, что самому ВИ, видимо, казалось небольшим фикусом, в ходе штейновских изысканий превратилось в настоящий баобаб.